|

|

||||||

| ▼常に利用者の視点を端緒に研究に 従事する。

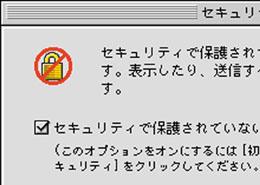

インターネットを利用していて、こうした表示を目にしたことのある人は少なくないだろう。これは、インターネットならではの自由や利便性の背後に、さまざまな危険が存在していることを象徴的に表している。自分の知らないうちにネットショッピングやサイト閲覧の履歴などの個人情報が第三者にわたり、企業のマーケティング活動の対象とされる。あるいは、メールのやりとりやソフト流通を通じて、ウイルスに感染してしまう──etc。そんな危うさが、コンピュータネットワークの利便性の裏には潜んでいるのである。 |

こうした問題を解決するのが、宮地研究室が専門とする情報セキュリティ技術である。現在、このセキュリティ関連の研究には大学、企業、そして官公庁まで世界中の機関が各々に、あるいは共同で研究を行い、それぞれが独自の方式や機能でセキュリティ技術を提案している。 そのなかにあって宮地研究室の研究姿勢は、あくまで“一利用者の視点”を根底に置いている点で特長的である。それは例えば、ソフト流通が増大していることにより、一刻も早い法整備が求められているネット著作権に関する研究にも垣間見ることができる。 |

|||||

|

||||||

| ▼誰もが情報発信者になれる権利が インターネットにはある。 ソフト流通 過程における著作権の侵害、そしてウイルス感染に関しては、コンピュータ間ネットワークが進展するにつれて年々被害が増大している。 「ウイルス感染はソフトウエアがユーザー間を転々として流通していくと、いつの間にかウイルスが混入しているケースがほとんどです。最終的に受け取った人はいつの時点でウイルスが混入したかを知ることができず、犯人を特定することができません。著作権問題についてもデジタルコンテンツの著作物が流通するにつれて無断でコピー、あるいは改変されていくという現状があります。これでは誰もが情報の発信者になれるというインターネットならではの利点を、すべての利用者が享受することはできません」と宮地助教授はいう。 この問題を解決するために宮地研究室では、“流通の過程で足跡を残すシステム”を考案している。 「ユーザー間を流通するたびに“足跡”、つまり電子署名(※1)をファイルに付けていく仕組みを組み込めないだろうかという研究です。ソフトを開発した人はもちろん、受けとった人が順々に自己のデジタル署名を付けていく。悪意を持った人は自分の足跡を残そうとはしません。受け取った時点で足跡が確認できないソフトウエアはウイルス混入の恐れがあるということで、使用しないことを徹底する。そうすれば、ウイルスの伝染を防ぐことが可能になります。常に足跡が残ることで最初の足跡を付けた人が、必然的に著作権を持つ人といえます」 さらに特長的なのは、デジタル署名を行うための従来の煩雑な手続きを不要としたシステムを考案していることだ。 |

「認証機関による正式な手続きというレベルはなく、もっと簡易型の認証があってもいいのではーーというのが発想の端緒です。具体的にはパソコンのIPアドレスやDNSのホスト名などマシンごとの識別

情報を登録することで個人名は特定できないまでも、使用されるパソコン等の特定は可能になる。それによって健全なソフトウエアの流通

がある程度は可能になるはず」 デジタル署名とは現実社会における印鑑署名としての役割を果たすもので近い将来には法制度化の動きもある。ただ現状においては、認証機関にて厳正な手続きを経て行わなければならず、それはコスト的・時間的にも煩雑であり、法人レベルならまだしも個人レベルではなかなか手続きを申請しづらい一面 がある。その点、宮地研究室の提案している簡易型認証システムであれば、厳密な利用者レベルまでとはいかないまでも、パソコン保有者や使用環境レベルまでは特定することが可能になる。それによって誰もが一定レベルの認証を行うことができるインフラが整うことになるはずである。 通産省の外郭団体、情報処理振興事業協会(IPA)のプロジェクトに指定されているこの研究は今年、ソフトウエアを実装する段階まできているという。現在、デジタル署名に関してはICカード型、指紋認証型など相次いでさまざまな規格が提案されているが、簡易型といういささか視点の異なる構想はセキュリティ学界から注目を集めている。 |

|||||

|

||||||

| ▼サイト閲覧のプライバシーを確保する。

ただ、宮地研究室の研究で特筆すべきはこうした“足跡を残す研究”のみならず、その全く正反対の“足跡を消す研究”にも同時に取り組んでいる点である。 「インターネットにおいては“誰が、どんなサイトを閲覧しているのか”という個人のプライバシー、閲覧の自由を守ることも重要です。近年では利用者のアクセス経路を辿るマーケティング活動も無秩序に行われていますが、その対策にもなるはずです」人に知られたくない宗教・趣味などに関するサイトを閲覧する。そんなプライバシーも守られるべき──。そのために、アクセス経路を隠匿することで、匿名性を保つ。これまでもインターネットにおける閲覧等の匿名性を守る手段は検討されてきた。しかし、それらは幾つかのエージェント(仲介地点)をランダムに通 過させ、それぞれのルートを暗号化するという手間がかかるシステムであった。(※2) |

「検討しているのは、幾つかのエージェントを環状のルート上に形成する方法です。(※3)環状に情報が流れるということは始点と終点がないわけですから、誰が発信したかは分からなくなる。さらにその情報を、一つのエージェントしか開くことができない鍵で暗号化します。他のエージェントも自分のところに到着した暗号を復元することを試みるのですが、一つのエージェントだけが開くことができる。そこから目的のサイトに閲覧の情報は伝わりますが、発信元は誰かは分からないわけです」 従来のようにすべてのルートを暗号化する必要はなく、行き先だけを暗号化すればよい。これにより容易に個人の閲覧ルートを隠匿することができるものと同研究室では考えている。 足跡を残す、あるいは消す──。相反する二つのテーマを同時並行で進める同研究室の姿勢は非常に興味深く感じられないだろうか。 |

|||||

|

|

||||||

| ▼ほぼ完全な匿名性を満たす 電子マネーの提案。 『電子マネー』、『電子政府(※4)』──。こうした言葉を、最近メディアで頻繁に耳にする機会は多いのではないだろうか。これは、現実世界の決済や行政手続きをネット上で行う近い将来のインフラストラクチャーとしてクローズアップされており、その一刻も早い実現が待たれている。そして、同研究室ではその一つとして電子マネーの研究に注力している。 |

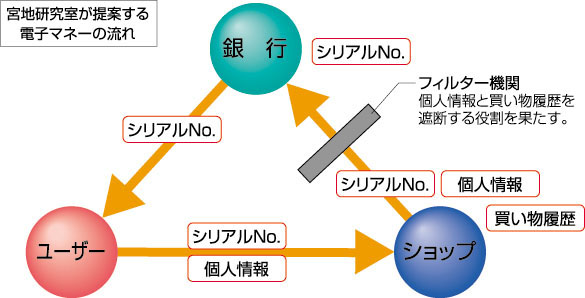

同研究室の目指すのはクレジットカード型ではなく、現金の概念に近いカタチの、ほぼ完全な匿名性を実現する電子マネーだ。それゆえに克服しなければならない課題は多い。ネット上で紙幣が流通 するイメージであるから、当然、偽造が防止される仕組みでなければならない。宮地研究室では、そのためにシリアル番号を現金に割り振るシステムを発案している。銀行がこの番号を管理・照会することで偽造による使用を防ぐことが可能なる。ただし、それでは個人情報や買い物履歴などの情報が銀行に知れることになる。

|

|||||

|

||||||

|

「電子マネーとは、分かりやすくいえばインターネット上で使うことができるお金のことです。現実世界で日本銀行がお金を発行しているように、ネット上でネット銀行がお金を発行する。ユーザーはそのお金をオンラインショップ等で使い、買い物をすることができる。ショップはそのお金をネット銀行に戻すことで、お金の流れが完結するという構想です」 |

そこで同研究室はショップと銀行の現金流通の過程に公平な第三者機関が管理するフィルターを設置し、そこでシリアル番号以外の個人情報や買い物履歴を汲み取る方式を考案している。銀行は発行時と回収時のシリアル番号を照合することだけが可能となり、買い物履歴などを参照することはできなくなる仕組みだ。さらに銀行とショップが結託することを防ぐ策も講じている。前もってシリアル番号にフィルター機関の暗号をかけておくことで、その照会を不可能にすることができる。 |

|||||

|

|

||||||

| ▼“Rule”はもとより“Fun”までも 創造するセキュリティ。 「セキュリティ研究の面白いところは、じつは電子マネーのように新しいモノやビジネス、インフラストラクチャーを創造することができる点にあるんですね」 “セキュリティ”というとやや閉鎖的なイメージがあるが、そうではない。新しい制度や枠組みを社会に提案し、創出していく醍醐味に満ちた領域であると宮地助教授は語る。研究室では電子選挙システム(※5)などデジタルインフラの整備を意識した研究も進行中だ。わざわざ投票所に足を運ばずに、自宅にいながらパソコンから投票できる。運営側からすれば短時間で候補者ごとの得票数を集計することができ、それでいて有権者がどの候補に投票したのかを隠匿できる。ここでもセキュリティの技術がその仕組みの中枢にある。 さらに興味深いところではインフラや制度などの“Rule”づくりのみならず、人々がデジタルライフを快適に楽しむことができる、つまり“Fun”を創りだす試みにも挑戦している。現在、ブームになっているインターネットオークション。デジタルにつきものの無機質な表現ではなく、現実世界となんら変わることのない熱気や臨場感を、セキュリティ技術を駆使することでネット上において再現することを目指している。例えば、落札者以外の匿名性を保ちながらも、落札価格の公開表示をリアルタイムに一桁ずつ公開していく仕組みを考案している。すべての入札者はもちろん、閲覧者もリアリティを持って楽しむことができるシステムであり、そこにセキュリティ技術が大きな役割を果 たすという。 |

もちろん、これは電子マネーや電子選挙システムのように必ずしも世の中から必要とされるものではない。ただ、現実の世界において最小限の規範や物質が満たされれば、その次に人々の欲求が向かうのはより一層の快適さ、楽しさにほかならない。デジタル世界においてもそれは同様であり、“Fun”をいち早く追求し始めている同研究室の研究指針はセキュリティの研究分野においてかなり先駆的といえるだろう。 「従来のセキュリティというと、“安全性の追求”というイメージがあったかもしれませんが、今後はそれだけではないのですね。便利で快適、そして豊かさに満ちた生活を実現するのがセキュリティ技術なんですね」と宮地助教授は強調する。 そのためには、研究者自身が実際にネット社会を体感し、自らが感じる利用者ニーズをもとに研究を行う必要がある。もちろん宮地研究室には、そんな空気が満ちあふれている。

|

|||||

|

|

||||||

|

||||||

|

|

||||||