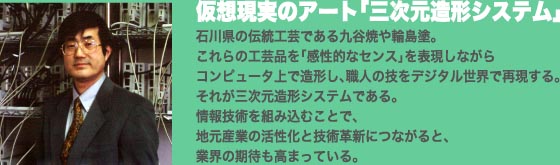

|

|

|

|

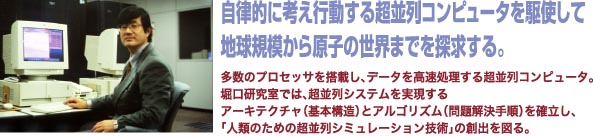

| 私たちにとってもはや欠かせない存在になっているパソコン。その内部でさまざまなプログラムの実行を行っているのが、プロセッサと呼ばれるコンピュータ・チップである。わずか数ミリ四方のチップには、何十万〜何百万ものトランジスタが集積されている。 | 超並列コンピュータとは、このチップ(プロセッサ)を数百〜数千個以上接続し、一つの問題を分担して並列処理するコンピュータのことである。データの高速処理が可能なため、もともとは衛星画像を処理するために開発された。 | |

|

| 「このシステムがどういうことに役立つかというと、超並列シミュレーションという分野。私は“人類のための超並列シミュレーション技術”と名づけています。今二つのプロジェクトが走っていますが、面

白いことに、ひとつは地球の気象現象のシミュレーションという大きな話、もう一つは原子や分子の運動をシミュレーションするというミクロの話です」。 1.「仮想地球」による地球シミュレータ 現在の気象予測よりさらに詳細なシミュレーションによって、100年前、100年後の地球の姿を知る。それが地球シミュレーションである(※1)。 地球シミュレータの実現には、体育館ひとつの広さに相当する、現在の100倍の大きさのスーパーコンピュータが必要とされる。しかし「スーパーコンピュータを100台用意すればいいということではありません。スーパーコンピュータは、高速処理はできてもデータのやり取りは苦手です。北極の氷河がエルニーニョに影響することもありますから、各地の気象データを結びつけて考える必要があります」。 超並列システムの導入によって、「体育館ひとつの広さ」は「ひと部屋のサイズ」に抑えられる。計算機上に100年後の仮想地球が浮かぶ日は、そう遠いことではないのかもしれない。

|

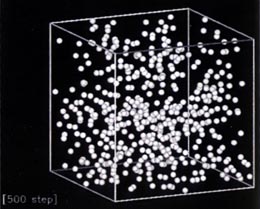

2.分子動力学シミュレーション “カーボンナノチューブ”という材料がある。これは炭素原子が筒状に並んだ分子で、直径は髪の毛の1万分の1に過ぎない。自然界には存在しないものだが、電子素子や壁掛けディスプレーなどへの応用が目される新素材である。しかしその生成については明らかでない点が多い。「でも材料というものは原子と分子だけでなっています。一つひとつの原子分子の力を計算してやり、温度などでどんな状態になるのかシミュレーションできるのです」。 さらに、既存の材料の生成構造を解明することができるならば、「次には新しい材料をつくることができる」という。これが分子動力学法シミュレーションである。分子原子の計算、と言葉にすると簡単だが、「1モル中に10の23乗個も存在する分子の動きを計算するのですから、気の遠くなるような作業」である。とても通 常のPCで解けるような計算ではない。超並列システムの導入に新たな材料創出の期待が寄せられている。

|

|||

|

| まずはコンピュータ・チップの作り方を参照してほしい。 <コンピュータ・チップの作り方> 1)材料には単結晶のシリコンのかたまり (インゴット)を使う。 2)インゴットを厚さ1ミリ未満のウェハ(基板)にする。 3)ウェハに回路の模様を焼き付ける。(一枚のウェハに多くのチップを作る。) 4)エッチング液に浸した後、ドーピング (不純物を混ぜる)する。 5)各チップを切り離し、正常に動くかひとつずつチェックする。 6)完成したチップを組み立てる。 チップは、大きいもので20センチ程度になるウェハ上に数百個作成できる。せっかくウェハ上に並んだチップを、切り出さずにそのまま使用できないだろうか。堀口教授はこう語る。「ウェハ上のチップをつなぐことで、スーパーコンピュータを一枚のチップに収められるのです」。

|

しかし、ウェハ上のチップには必ず不良品が存在する(※2)。チップを一つひとつ切り離さないという前提で、どうやって不良品を検出しどう対処するのか。堀口教授はこれをプロセッサ一つひとつに故障検出回路BIST(※3)を組み込むことでクリアしている。BISTは、自分の故障を判断すると、プロセッサをシステムから切り離す。まさに「自律的に考え行動」するのである。このシステムはすでにFPGA(※4)に実装されている段階にある。

|

|||

|

次の段階で教授が挑戦するのは、ウェハをコンパクトに積み上げることである。 「ウェハを何段にも積み上げて、テーブルに載るようなスーパーコンピュータを実現すること。つまり三次元的に実装した超並列システムを究極の目的としています」。 このとき上下に重ねられたウェハ上のチップをつなぐネットワークをどのようにするかという問題が出てくる。 ウェハ平面でプロセッサをつなぐ結線の太さは0.2ミクロン程度。これはマスクパターンを使って回路を焼き付けることで薄くすることができる。しかし上下のウェハをつなぐ場合に、これほど薄い結線を作ることはできない。今の技術では約300ミクロン四方の大きさが必要である。縦線が横線の1000倍太いとなると、縦線の数を横線の10000分の1の数にする必要がある。堀口教授はそれを可能にするための結合方式として、縦の結線を最小に抑える“階層型ネットワーク”を提唱している。 |

またプロセッサからプロセッサへ情報を送る際のデッドロック(※5)をいかに回避するかという問題もある。これは、“適応型ルーティング”を採用することで解決を図っている。例えばプロセッサAからプロセッサCにデータを送る際、A→B→Cというルートが使えない場合でも、A→D→Cという迂回ルートが設けられているので、デッドロックにはならない、というものである。

|

|||

|

| 「学位

を取ったのは1981年。信号処理がテーマでした。その頃からもっと速いコンピュータを自分自身で作りたいという願望がありました。最初に作ったものは、8台のCPUがあって動く、というもの。複数のプロセッサが協調的に問題を解くというシステムを作りたいという夢があったのです。当時はそんなコンピュータはありませんでしたからね。 でも1ギガに達するクロック(※6)が実現した今、個人がコンピュータを手作りすることはできません。そこで自分でコンピュータを作るという夢をどうするか。実はFPGA(※4)に回路設計をするのです。これでも自分でコンピュータを作ったことになる。80年代と現在とでは、ハードウエアを“作る”という概念が全く違ってきているのですね」。 |

研究室にあったコンピュータを皆で争うように使っていた学生時代、堀口教授は、深夜から翌朝にかけて作業をし、それから帰って寝るという生活だったと懐かしそうに語る。 自らの手でコンピュータを作り、アーキテクチャを構築する。“作る”という概念は技術の進化とともに大きく変化した。しかし、堀口教授の夢と目標、そして研究にかける情熱は、変わらず研究室に満ち満ちている。 |

|

|

|

|

|

||||

|

|