|

|

|

|

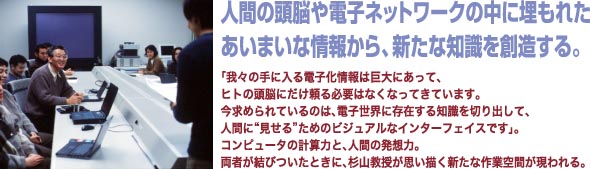

| 企業などで新しいアイデアを生み出すために活用される発想法の一つに“KJ法”というものがある。これは参加者が、自分の発想を思い思いに記入したカードを、内容やキーワードなどでグループ・カテゴリーに分け、いくつかにまとめることで、アイデアの創出に役立てるといった方法である(※1)。杉山教授は、このKJ法をコンピュータ上で応用し、マルチメディアへと拡張した発想支援の研究を行ってきた(※2[図1])。 この方法を応用すれば、入力端末とネットワークを介して、離れた場所から同じテーマでアイデアの創出ができる。これを発展させた、いつでもどこでも湧き出る知識を集めて知識創造を行える環境が「知識創造エア」と呼ばれる環境である。 教授はJAIST全体を知識創造エアにするという構想を抱いている。「これまでの知識創造は各人が同じ部屋に集まって行う拠点型でしたが、私は部屋や壁に隔てられることのない、できるだけ透明な大学環境を作りたいと思っています。廊下やリフレッシュルームなどにもディスプレイを置いて、立ち話からでもどんどん知識が入ってくるようにしたい。授業もどこからでも見られるようにする。ここにもそこにも知識が溢れている。そういう空間を私は知識創造エア[図2]と呼びます。つまり、フュージョンを起こしたいのです。フュージョンとは、異分野融合のこと。特に教官と学生を巻き込んだ融合が起こればいいですね」。 |

この研究に付随して、プラットフォーム(※3)を選ばない知識創造システムの研究開発も行われている。このシステムでは、参加者は一つの場所に集う必要がない。ウィンドウズ、マッキントッシュといった各OSのパソコンだけでなく、携帯電話、PDA(携帯情報端末)などから、思いついたアイデアをどんどんセンターに送信できるのである。情報はインターネットの画面

上に表示され、知識創造に役立てられる。 いつでもどこでも、中でも外でも、世界中から参加できるこの開かれたシステムは、これまで企業内など物理的空間に限定されていたナレッジマネジメントに新しい風を吹き込むだろう。 知識科学研究科は、日本ではじめての文理融合を目指す研究科であり、研究者や学生には理系出身者も文系出身者もいる。「フュージョン」にはもっとも適した環境といってよいだろう。さまざまな場所からリアルタイムに入ってくる知識が知識創造エンジンを介して知識創造につながってゆく。そんな知識創造エアーがこのキャンパスに実現する日はそう遠くはないだろう。 |

|

|

| 杉山研究室のこれからの目標の一つに、デジタルエンタープライズの実現がある。これは顧客(クライアント)側がネットワークを介して、各業種のグループを駆動し、これらを組み合わせることによって必要なモノ・情報・サービスを入手するというもの[図3]。分散した知識コミュニティが持つ機能を自在に統合し、そこにナレッジマネジメントも組み込むという仕組みである。 | これは、一企業内での知識創造に画期的な変革をもたらすだけでなく、現在の地域、組織、建物、所在地などで区分された、物理的な企業やビジネスの枠組みを超えた真のネットワーク社会時代の到来を予感させる壮大なアイデアである。 | |

|

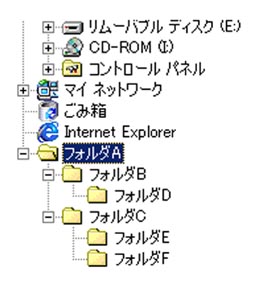

いくら言葉で説明されても理解しにくいことが、図で描かれると簡単にわかった経験は誰にでもあるだろう。例えばパソコンでのファイル管理を考えてほしい。“フォルダAの下の階層にフォルダBとCがあり、Bの下にはDが、Cの下にはEとFのフォルダがある”などと言われても、その構造はよく分からないが、エクスプローラでツリー状の「図」を見れば容易に理解できる。

|

これはごく単純な例だが、図が人間の発想や理解を促す点において、たいへん優れていることが分かるだろう。我々の身の回りには、ホームページのサイトマップや回路図、組織図など、「図」で表現することによって非常に分かりやすく表現できる事柄が多い。人間の手では煩雑すぎて図示化できないような複雑な構造を、コンピュータが点と線を用いて自動的にレイアウトすることを“グラフの自動描画(グラフ描画)”と言う[図4]。 | ||

|

| |

|||

| コンピュータを用いて、入力された情報やシステムの構造を思い通

りに描き、また自由に書き換えることができるようになると、グラフは有用な思考の道具となる。そのためには人間にとって理解しやすいグラフを描くことが重要になる。 コンピュータに描画させるための規則や手順を描画アルゴリズムという。杉山教授が開発した「杉山アルゴリズム」は、体系的なアルゴリズムとして世界的に高い評価を得ている[図5]。ソフトウェアの開発に使用されるCASEツールや、インターネットの主要言語であるHTMLなどを記述するハイパーテキスト、企業の業務の効率化や情報の共有化などに効果 を発揮するグループウェアなど、多くのアプリケーションツールのビジュアルインターフェイス(※4)として、その有用性が期待されている。 |

このようなバックグラウンドを持つ杉山研究室では、コンピュータとグラフを組み合わせた知識創造の研究が行われている。「知識社会と言われる21世紀。企業や大学では創造性の開発が急務と言われています。日常の業務や研究活動においても、計画立案などアイデア生成が主体となりつつあります」。ナレッジマネジメントが提唱されて久しい今、優れたビジュアルインターフェイスであるグラフは、知的活動をサポートし、新たな知の創造を促すものであると言えよう。

|

||

|

| 「ビジュアルなインターフェイスはとても大事。例えば人間が手でグラフを描くときには、交差させないとか、対立する概念を水平に置くとか、そういうことを自然にやりますよね。それと同じことをコンピュータにさせる方法を考えています」。 コンピュータによいグラフを描かせる一つの方法として、ばねの伸び縮みや磁針の回転力、また電荷の間に働く力などをベースにした仮想物理モデルをグラフ描画に応用するという研究が行われている。自然界の力である物理現象をアルゴリズムに生かすことで、人間にとってより分かりやすい図が得られると考えられている。 (a, b, c)(b, c, e)といった情報をコンピュータに与えてやると、与えられているそれぞれの要素の情報の相関や力関係によって、それぞれがばねに弾かれたり引かれるようにして移動し、ある位 置に止まる。ただそれだけでは理解しにくいので、交わらないような情報を与えたり、グループ分けしたり、複雑さのレベルによってレイアウトを変えるといった研究が行われている。 |

人間にとって親しみやすいグラフは、人とコンピュータを結ぶ最も基本的かつ効果 的なビジュアル・ヒューマン・インターフェイスである。情報や知識を効率よく“見て・考えて・さわる”ことから、人間とコンピュータの柔軟なコミュニケーションが実現し、新たな知識が創造されることだろう。 |

||

|

|

||||||||

|

|