|

|

|

|

| 戦後の日本が、テレビという商品でなぜ海外の企業との競争に勝てたのかというと、日本は改善改良する技術に優れていたからだと言える。テレビという目標の中に新しい技術を組み込み、小さく安く早く性能の良い商品を生み出す。日本の技術は、決められた目標を追いかけることで進歩してきた。

しかし亀岡教授はこうした状況に警鐘を鳴らす。「日本はもっと先の、新しいモノを作っていかなければいけません」。 追いかけることから、自ら目標を創出する技術経営へ。日本の産業は大きなパラダイム転換を迎えている。しかし残念ながら、日本人は新たな目標を設けてリーダーシップをとっていくという創造的な作業には慣れていないと言われる。現在日本の景気が停滞している原因もそこにあるはず、と亀岡教授は語る。「小さく早く安くする、というHOWではなく、何をすべきかというWHATを見つける力をつけなければ。今後の技術経営の大命題は、キャッチアップ型からフロントランナー型への移行です」。 |

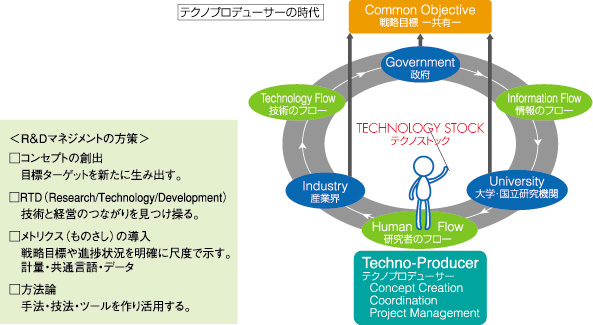

従来のキャッチアップ型マネジメントは、フロントランナーになる瞬間に通用しなくなる。今後の方向は、新コンセプトの創造、戦略目標の設定、技術と経営のリンケージ、産学官の連携などが重要になると教授は語る。 技術経営の枠組みが大きく変われば、総合的に指揮をとる人間が必要である。亀岡教授は、イノベーションを導く新たなタイプの技術人として「テクノプロデューサー」の存在を提唱する。「イメージは映画のプロデューサー。自分でコンセプトを決め、実行する方法を考え、全体を進めていく。つまり、コンセプトクリエイター・コーディネーター・プロジェクトマネージャーの3つの力を備えた人材です」。亀岡研究室では、テクノプロデューサーの能力開発、そしてテクノプロデューサーが活動する場のデザインについての研究が進められている。 |

|

|

||

|

研究・技術開発(RTD:Research

& Technology Development)は、まず研究に対する投資から始められる。一連の流れは次のようなものと考えられる。

投資されたお金は、知識や技術として蓄積され、製品というかたちになり、再びお金として戻ってくる。亀岡教授はこの流れに「陳腐化(Depreciation)」の概念を導入し、「コーポレート・テクノストック・モデル(Corporate Technology Stock Model)」を開発した。 |

「お金を投入すると、ある時間をおいて技術や知識がたまります。しかしそれらは時間の経過とともに陳腐化してしまう。タイミングよくその技術を育て活用しなければ、ロスが大きくなってマネジメントがうまくいきません。また売れないモノは作ってはいけないし、自社が充分に力を発揮できるモノでないといけない」。 企業経営の重要な課題は、適正で効果的な投資を行うことである。亀岡教授は、 ●投資額の策定ガイドライン ●効果的な投資のタイミング ●複数分野への投資配分 ●利益を回収して、再投資につなげることが 可能な投資 について数式モデルによるシミュレーションを実施した。どれだけの額をどのタイミングで投資すればいいのか、その指標となるモデルは、技術戦略・経営戦略を構築する有力な方法論になるだろう。 |

||

|

|||

|

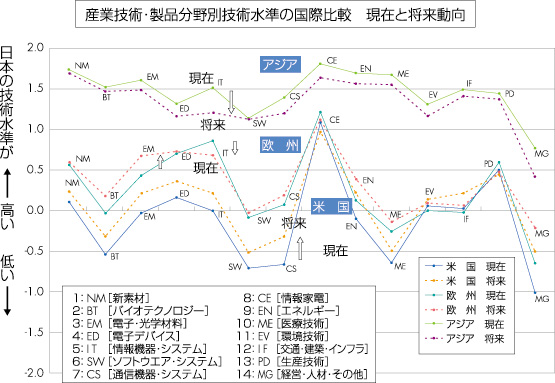

| 日本の産業競争力はどの分野が強くてどの分野が弱いか。どうすればその実力を高めることができるのか。 80年代、日本は製造業において世界のトップに立った。日本との競争に負けたアメリカでは、緊急プロジェクトが組まれた。なぜ日本に敗れたのか、その理由を徹底的に分析した“ヤングレポート”をベースに、アメリカはわずか10年で競争力を取り戻し、歴史的な好景気を謳歌している。 平成12年度、亀岡教授と教授が理事を務める社団法人科学技術と経済の会は、産業技術戦略の基礎データを収集することを目的に、「バイオテクノロジー」「電子デバイス」「技術経営・人材」など14分野290項目にわたり、アンケート調査を実施した。具体的には日本の経営者に各項目について、欧米やアジアに比べて日本のレベルは高いか低いかを評価してもらう。 |

「アメリカと比べて強いのは情報家電。非常に弱いのはバイオテクノロジー、ソフトウェア、通信、医療。生産技術はほどほど。経営のやり方は非常に下手という結果になっています。問題点がはっきりしてきた今、これを高めるやり方を考えなくてはいけない」。 アンケートで得られた基礎データは政府の「産業競争力会議」でも活用されている。 |

||

|

|||

|

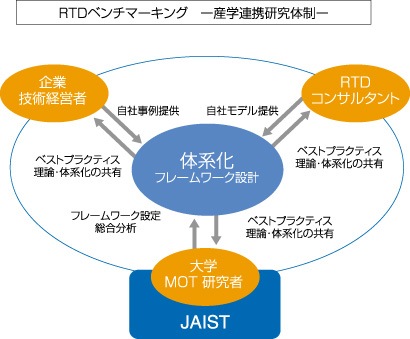

| 「アメリカが日本に負けたときに行ったのが、ベンチマーキング(※1)という方法。これは、一番いいやり方を学ぶ、ベストプラクティス(優れた実践事例)に基づくものです」。 両社が競争相手でなければ、お互いに利益になる情報を交換するというのがベストプラクティスの考え方である。「私たちが構想するベンチマーキング・フォーラムは、企業の相互交流を促すものです。成功例で言えば、iモードはこうしたとか、プレイステーションはこうしたなど、何が良かったのかを見極める。各企業のいいところを集積していけば産業のレベルアップが図れます。もちろん各社が抱えている失敗も出してもらえばいい。物事をいろんな尺度できっちりと比較することで鮮明に見えてくるものがあるはずです」。 |

ベンチマーキング・フォーラムには企業だけでなく、大学の知も必要とされる。「企業の人たちは自分達の経験を、コンサルタント会社はこんなコンサルタントをしたというノウハウを提供する。そして大学は個別の知識の体系化を図ります」。 これはまだ構想の段階だが、より多くの企業の参加が望まれている。企業は良くも悪くも個別にさまざまな事例を抱えている。それを学問として体系化し、本質を捉えていくことが、これからの亀岡研究室が担う大きな役割である。 |

|

|

||

|

|

||||||||||||||

|

|