|

|

|

|

個人が持つ知識(暗黙知)を、組織や社会で共有できる知識(形式知)に置き換えること。企業が「ナレッジ・マネジメント」の重要性を認識するようになったのは、91年に野中郁次郎教授(JAIST知識科学研究科併任)が「知識創造企業」を発表して以来のことである。

|

企業内に限らず、社会に生じる問題への対応策として今「知」がクローズアップされている。高度化・細分化した現代の科学技術では、実際の大規模で複雑な問題への対応が困難になっているからである(※1)。JAISTの知識科学研究科はこの状況を打破すべく生まれた世界初の研究科である。情報科学や自然科学、社会科学などの学問を融合し、知の創造と活用、体系化のメカニズムを探求すること。そして文理の枠を超えた幅広い知識を持つ人材を育成することが、この研究科の目標である。 「自分の研究も重要ですが、知識科学研究科をどう発展させるかが一番のテーマ」という中森教授は、“情報”と“知識”についてこう語る。「情報科学でいう“情報”とはコンピュータが扱う情報。文書化が可能、あるいは数字で表すことができる客観的な情報です。ところが人間は言葉では表せない主観的なノウハウや技術などを持っています。これらもある程度科学的に扱うことを考えて、知識とはコンテクスト(Context=文脈)、つまり情報に意味を付け加えたものであると定義しました」。 |

||

|

| たとえば営業活動のコツやノウハウ。営業マン個人がさまざまな経験から得たものは、言葉にして人に伝えるのは難しい。これが暗黙知である。これに対してたとえば営業マニュアルのような文書化された情報は、形式知と呼ばれる。 知識の創造とは、「個人が持つ言葉にならないような暗黙知を、社会や組織に形式知として取り込む」ことであると教授は言う。また文理の意見を交流させたり、あいまいな知識を引き出したりする、野中郁次郎教授の言う場を提案することも重要である。「場」とは、会議や話し合いであり、コンピュータネットワークでもある。「文系的な手法と理系的な手法を相互補完的に用いる場を提案したいと考えています」。 |

もともとシステム科学(※2)に携わっていた中森教授。知識科学もシステム科学も分野横断的な学問であり、複数の分野の知恵を集めないと問題解決策は提案できないと語る。しかしシステム科学は、人間やあいまい性を排除した論理的な学問である。「それでは実際人間が含まれるシステムの応用現場では使いものになりません。新たに知識システム方法論というものを提唱していかなければならないと考えています」。 | |

|

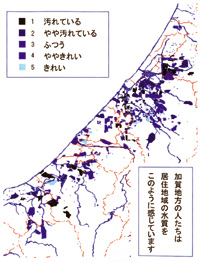

| 中森研究室では知識システム方法論の応用として環境問題への取り組みが行われている。その一環として石川県内の3000人を対象に環境に関するアンケートを実施した。 「県でも大気の汚染濃度や水質などの調査が行われていますが、調査箇所が非常にまばら。その結果は全体を代表するものではなく、地域の人との感覚ともズレがあります。一般の人にNOX(窒素酸化物)が何ppmと言っても理解してもらえないでしょう。10年前に比べてちょっと鼻詰まりがするようになったとか、そんな情報が重要なのです。そこで人間自身をセンサーとした環境評価ができないか、また地域の住民の知恵を吸い上げられないか、ということでアンケートを実施しました」。

|

さらにこのアンケート結果と、過去15年分の統計データと組み合わせて環境モデルが作成された。「このモデルをもって環境ビジネス研究会(※3)などさまざまな場で提言していきたい」と教授は語る。 ある原因の積み重ねが、将来どんな結果になるのか、環境問題は個人には分かりにくい面がある。「データを集約するとともに、専門家の知見も盛り込んだモデルでシミュレーションを行って住民にも分かる形で見せる。押し付けるのではなく、意思決定者である住民に知識として普及させていく」ことが重要であると教授は言う。 もちろんこの地域環境問題の先にあるのは地球環境問題である。「どこの国もだんだんと温暖化していることは明らかです。地球の環境にまつわる様々な情報やデータを整理して、将来のシミュレーションを見せる。そうしたアプローチで政策策定者にこの問題をよく理解してもらいたいと思います」。(※4) 文理の知のコラボレーションが必要とされる環境問題は、知識科学にこそ、その解決の糸口があるのではないだろうか。 |

||

|

|

|

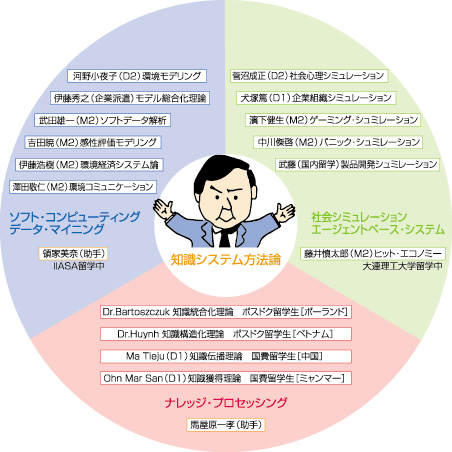

| 中森研究室では、学生の研究活動を組み込んだ知識創造システム『i-System』が構想されている。『i-System』とは、5つのサブ(部分)システムの活動とサブシステム間の相互作用を通して、統計的データと人間のもつ知識を組み合わせて、新たな知識の導出を図る知識創造システムである。 |

|

| ──まず、『i-System』はどういったことを目指すものなのでしょうか? 「調」の部分で住民に意見を出してもらいます。そして「理」で情報を集積し、「想」でシミュレーションをする、「縁」で社会を巻き込んでいく。そして「統」でそれらを統合して、問題の解決策、つまり知識を出力します。全体としてさまざまな側面から物事を見るということです。 ──「理」「想」「縁」の各部分は、具体的にはどんな役割を果たすものなのでしょうか? 「理」は、法則のことです。情報の集積やモデル作成など、数学的・科学的なアプローチを行います。これは「Scientific Front」とされています。 コンピュータシミュレーションで実験をし、将来を予測するのが「想」です。現実のデータに基づきますが、あくまで想像です。科学的なアプローチでは人の心は分からないし、動かすことはできません。また問題が複雑すぎる場合ぴったりしたモデルはできません。具体的にはコンピュータを用いて大規模シミュレーションを行います。これは「Creative Front」です。 「縁」は、たとえば河北潟を守るグループがどのようにできたかなど、人が組織をつくっていく過程を明らかにする、社会科学的アプローチです。人間の気持ちの部分に訴えかける「Human Front」です。 |

3つの知で討議することを社会に提案する入口が「調」です。複雑な困惑状況(issues)を問題(problem)として定式化する役割を持ちます。 「理・想・縁」の3つの知を統合して、社会的な意思決定を導き出すのが「統」です。全体としての知識の創出を目指すものです。 ──これらの各部分は、それぞれ学生の方が研究を担っているということですね。 学生はそれぞれの部分で研究活動をしていますが、実際の問題解決のためには彼らの研究を統合することが必要です。 ──それは、文理融合の場を提供するという知識科学研究科の目標にもつながりますね。 そうですね。これらを実践していくことで、学生には、社会に出て自分で問題を発見し、その問題を定式化して解く方法を考えられるようになってほしいと考えています。 ──現時点ではどのように研究を進めていらっしゃいますか? 2001年度は、『i-System』の中でIntelligenceとImaginationの部分の研究に重点をおき、3グループに分かれて研究を進めています。 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|