|

|

|

|

| 企業の業務推進にコンピュータが導入されるようになって以来、情報が経営戦略の大きな基盤となっている。経営に関するさまざまな情報を扱うのが経営情報システム(MIS:Management

Information System)である。インターネット技術を利用した企業内、企業間情報システム(※1)が実現したビジネスシーンでは、その構築に対しても新たなアプローチが求められている。 「現状の情報システム開発では、人間活動まで含めて考えることは困難。人間活動に関する問題を排除してしまう。このようなことが原因で企業文化や風土になじまない、あるいは変化に対応できないものができてしまいます」。 |

情報システム構築の上流には、どういう方法でシステムを作り上げるのかという方法論が存在する。その方法論こそが経営情報システムの質を左右するものである。 「“情報システムは役に立つ”をキーワードとして、情報システムをどう作り上げるかということを研究課題としています」という吉田助教授。有用な経営情報システム開発の拠り所としているのは『ソフトシステム方法論』である。 |

|

|

|

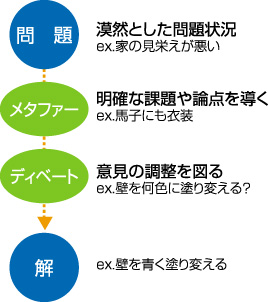

ソフトシステム方法論は、目的が曖昧ではっきりとしない「ソフトな」問題に対応するために、英ランカスター大学のチェックランドが提案したシステム方法論である。「しかしそのままではあまりに抽象度が高いので、私たちはもう少し噛み砕いて、問題解決の手法であると解釈しています」と吉田助教授。 |

|

||

|

| 「情報システムを作る際には、システムを使う側が作る側に仕様を伝えます。しかしそれが十分でなかったり、あるいは完成時に環境が変わっていて使い勝手が悪くなる場合があります。こうした問題が生じない情報システムの作り方を考える際にソフトシステム方法論を適用します」。 ここで重要なのはソフトシステム方法論のもつ“全体性”の概念。情報システムの構築における全体性とは、「システムの用途を使う立場の人と作る立場の人々が共有すること、その中での自分の役割を明確に把握しておくこと」である。これは従来のウォーターフォール型の開発方法論(※2)にはない特徴である。 ソフトシステム方法論の適用は、「現実世界における問題発見」「システム思考により関連する概念的活動を明確にする」「現実世界と比較して改革を実行」することの繰り返しである。A社におけるSCM構築への適用事例を追ってみる。 |

1)問題状況の把握 問題状況を的確に表現するリッチピクチャー(図)を作成してA社を取り巻く要因(競合他社・経営方針・企業文化/風土・ROA(「Return On Assets」総 資産利益率)向上など)をまとめる。 2)基本定義 受 益 者:A社 行 為 者:A社 変 換:現在のSCMから、環境対策をとりつつ在庫を減らし、タイムリーに商品供給できるSCMに変換する。 世界観(視点):新しいSCMにより、ROAを高めることができる。 所 有 者:A社 環境制約: 経営方針、企業文化・風土 3)概念モデルの導出 基本定義に基づく概念モデルを導く。 4)現実との比較と変革 概念モデルを現実問題と比較することで改革案の提言を導く。 |

|

|

| ブランド育成のプロセスにシステム方法論的なアプローチを取り入れることによって、経営に対するシステマチックなアプローチを提案しようという試みもある。 |

「ある程度複雑な問題では、最後の不明確な部分は人間が柔軟に処理します。それを理論化したようなものがソフトシステム方法論です。これは、ある特定な問題をこういう手法で解きましょうということではなくて、人間がある問題に直面した場合に、どういう解き方をしますか、という方法論です」。 | |

|

| ソフトシステム方法論において、メタファーを活発に適用できる雰囲気は野中教授の言う「場」(知識科学研究科教授

併任)を作り出すことである。「野中教授の唱える知識創造とは、ソフトシステム方法論と重ね合わせてみると、問題解決なのです。日々の問題をいかに解決するか、それには知識創造が必要です」。 |

ソフトシステム方法論と知識創造の融合──。実際、情報システムの構築にソフトシステム論を適用する構想は、野中研究室と企業を交えたかたちで研究が始められようとしている。 「野中先生の組織的知識創造理論とソフトシステム方法論を融合して、どう考えれば矛盾なく心地よく、いろんな分野の問題解決に使えるかということを模索しています」。 |

||||

|

|||||

|

|

|||||||||||||||

|

|