「学び方の学び」を支援する学際的研究環境

学習情報学研究室 Laboratory on Learning Informatics

教授:長谷川 忍(HASEGAWA Shinobu)

E-mail:

[研究分野]

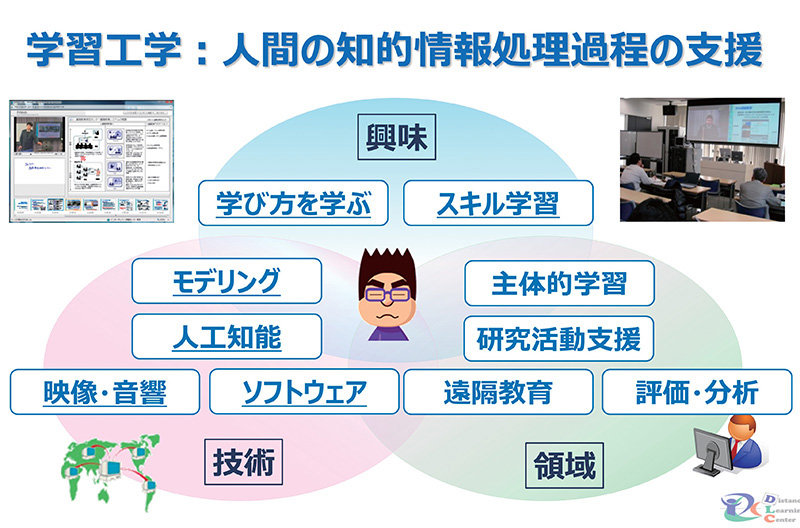

学習情報学・学習工学・教育工学・知識工学

[キーワード]

AI in Education、スキル学習支援、主体的学習支援、エデュテイメント、遠隔教育システム

研究を始めるのに必要な知識・能力

学習や教育などといった人間の知的情報処理に対する興味・関心を持っていることを期待しています。教育工学、人工知能、ソフトウェア工学、映像音声工学のいずれかの分野について基礎的知識を持っていると、スムーズに研究をスタートすることができます。

この研究で身につく能力

研究活動を通じて、研究課題の設定・研究対象のモデル化・関連研究の調査・支援システムの設計/開発/評価等の基本的な進め方を身につけることができます。研究分野の動向や新しい情報技術を自分の視点から捉え直し、発想したアイディアを実現するだけでなく、研究活動を自分のキャリアや興味・関心に関連付けることで、就職までのプランを設計し、普段の活動を定期的に振り返り、自分自身の活動スタイルを再構築できるようになることを推奨しています。さらに、研究成果をわかりやすく論文やプレゼンテーションにまとめて発表するとともに、積極的に他者とのコミュニケーションを取り、多様性を肯定した上で改善・発展の方法を考えることを通じて、主体性・協調性・建設性の向上が期待できます。

【就職先企業・職種】 情報通信産業、教育産業、学校教員など

研究内容

世界中の学習者が良質な学習資源に自由にアクセスできる環境が整いつつある現在、従来の教育・学習環境における時間的・空間的な制約を軽減し、学びたい人が学びたいことをいつでもどこからでも学ぶことができる、「開かれた学び」をどのように支援するかが当該分野の中心的トピックになっています。こうした学習支援研究においては、従来の「知識」そのものを学ぶことを支援することだけでなく、必要に応じて知識を獲得するための「知識の学び方」そのものを学ぶことを支援することが重要になります。我々の研究室では、以下に挙げるような具体的な研究テーマに取り組みながら、学習工学を中心に、ソフトウェア工学、映像・音声工学、人工知能的アプローチを組み合わせた、「学び方の学び」を支援する体系的な方法論を確立することを目標としています。また、今後本格的に普及が始まる「教育・学習のICT化」に対応するために、数年以内に運用可能な実践的な研究テーマを設定し、地理的・時間的に分散した環境におけるインタラクションを通じた教育デザインや運用支援に関する研究にも取り組んでいます。

世界中の学習者が良質な学習資源に自由にアクセスできる環境が整いつつある現在、従来の教育・学習環境における時間的・空間的な制約を軽減し、学びたい人が学びたいことをいつでもどこからでも学ぶことができる、「開かれた学び」をどのように支援するかが当該分野の中心的トピックになっています。こうした学習支援研究においては、従来の「知識」そのものを学ぶことを支援することだけでなく、必要に応じて知識を獲得するための「知識の学び方」そのものを学ぶことを支援することが重要になります。我々の研究室では、以下に挙げるような具体的な研究テーマに取り組みながら、学習工学を中心に、ソフトウェア工学、映像・音声工学、人工知能的アプローチを組み合わせた、「学び方の学び」を支援する体系的な方法論を確立することを目標としています。また、今後本格的に普及が始まる「教育・学習のICT化」に対応するために、数年以内に運用可能な実践的な研究テーマを設定し、地理的・時間的に分散した環境におけるインタラクションを通じた教育デザインや運用支援に関する研究にも取り組んでいます。

■主体的WBL学習支援環境の開発

我々がWebブラウザを利用してインターネット上で学習を行うWeb-based Learning (WBL)は、学習者が主体的に知識構造を作り上げることで、高い学習効果を期待することができます。本研究では、こうした主体的WBLにおける「メタ認知活動」に注目した支援機能の開発を行っています。「メタ認知活動」とは、学習者自身が学習活動のプロセスや知識量、特性などをメタ(高次)の次元から認識して、自分自身の学習活動を修正していく活動を意味しています。こうした活動を支援することにより、学習者自身がメタ認知活動を意識し、その能力を向上させていける環境を提供することを目指しています。

■研究活動支援環境の開発

我々が日々大学で行っている研究活動は、複数の研究者や学生で構成される研究グループの元で膨大なコンテンツを生成・利用しながら進められています。本研究では、研究者および学生のチームからなる研究活動をモデル化し、研究活動を様々な側面から支援する機能を開発するとともに、研究室の活動を一種のコミュニティオブプラクティス(実践コミュニティ)として捉え、新たに研究コミュニティに配属される研究初学者に対し、従来暗黙的に継承されてきたインフォーマルな経験情報を一種の研究活動スキルとして再構成して学習する過程を支援する環境を開発しています。

■遠隔教育・学習環境の設計支援

遠隔教育・学習を実現するために構築されるシステムは、講義の目的や形態、特性などといった教育工学的な制約条件と、システムで利用される通信技術や映像音声技術といった情報工学的な技術要素からなる、複合的な要求要件の下で設計されています。本研究では、効果的な遠隔教育・学習システムの設計を支援するための方法論として、遠隔拠点間で発生するコミュニケーションパターンに着目し、過去の実践事例を再利用可能な形で体系化することで、システム設計を支援する技術の開発を行っています。

主な研究業績

- X. Zheng, S. Hasegawa, W. Gu, and K. Ota: Addressing Class Imbalances in Video Time-Series Data for Estimation of Learner Engagement: “Over Sampling with Skipped Moving Average,” Educ. Sci. 2024, 14(6), 556.

- K. Takahashi, W. Gu, K. Ota, and S. Hasegawa, “An Academic Presentation Support System Utilizing Structural Elements,” IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, No.4, pp.486-494, 2024.

- S. N. Karimah, H. Phan, Miftakhurrokhmat and S. Hasegawa, “Design Principle of an Automatic Engagement Estimation System in a Synchronous Distance Learning Practice,” in IEEE Access, vol.12, pp. 25598-25611, 2024,

使用装置

講義アーカイブシステム

ビデオ会議システム

PC会議システム

研究室の指導方針

本研究室では、人間の知的情報処理過程をより快適に/効果的にするための支援環境を設計・開発・運用・体系化することを題材として、社会で必要なトランスファラブルスキルを育成することを意識しています。スキルに対して達成度のレベルを判断する基準であるルーブリックを設定し、マイルストーン毎に学生に自己評価させる仕組みを研究室運営に取り入れています。また、ミーティング等の活動を収録したり、議論の内容をデータベースに蓄積することで、日々の研究活動をポートフォリオとして活用する試みも進めています。

[研究室HP] URL:https://dlc.jaist.ac.jp/hasegawa/