自分らしさや好奇心を生かし、人とAIと創発して新たな知を探求します

知の構造化・探求研究室

Laboratory on Wild Knowledge Systems and Inquiry (WiKSI)

教授:西村 拓一(NISHIMURA Takuichi)

E-mail:

[研究分野]

人工知能、知識経営・サービス工学、情報デザイン、健康・スポーツ科学、インタラクション、AR/VR

[キーワード]

ワイルドナレッジ、暗黙知、データ知識構造化、認知科学、学習支援システム、知能情報学、システム思考、オントロジー、協働アブダクション

研究を始めるのに必要な知識・能力

子どものような探究心、野生、人に役立ちたいなどの熱意を期待します。些細なことでも感動できる感性、ものづくり能力、プログラミング能力、身体能力、人を笑わせる能力、共感力、文章力、構想力、鈍感力、チャレンジ力など何か強みを発見し、その強みを伸ばすよう研究を楽しみましょう。

この研究で身につく能力

熟練者の暗黙知を問い引き出す知識構造化技術、情報デザイン、学習支援技術を身につけます。熟練者は真剣に遊びながら様々な方法で知識を探求します。このための、あたりまえを疑う力、考え方が変化することを楽しむ姿勢、新しいことにチャレンジする力、生涯熱意をもてることを見つけ続ける好奇心を引き出し、研究者として必要な倫理感、独創性や共創力、研究力と論文作成力を伸ばします。

【就職先企業・職種】 製造業、サービス業、農林水産業、コンサルなど、対人で価値を提供する業種

研究内容

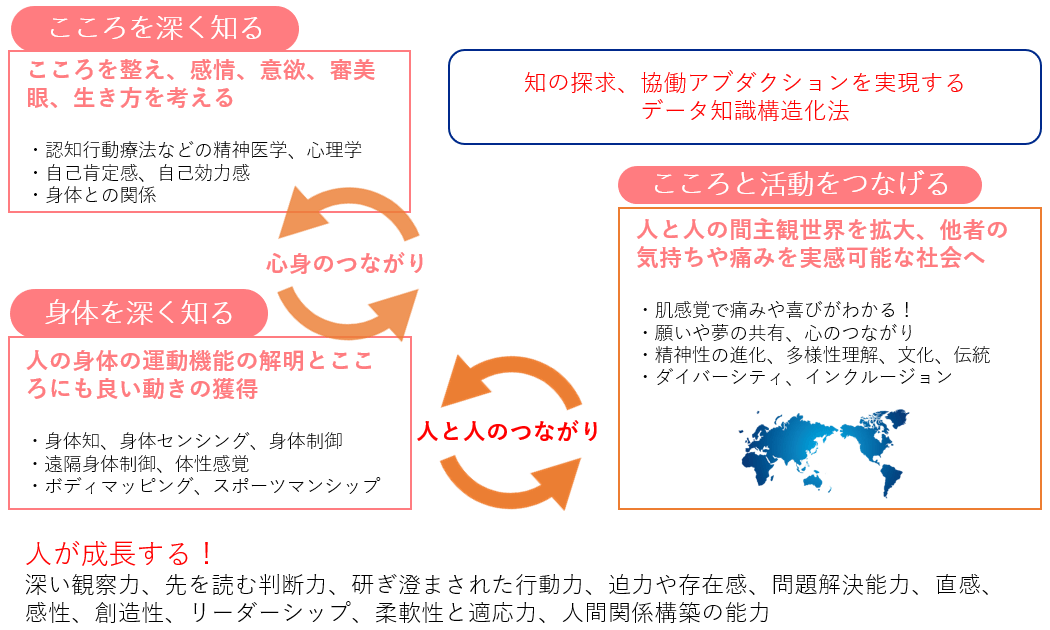

現代は変化が大きく将来が予測困難な時代となっています。また、AIは人類が生み出した形式知から、私たちの質問に対する回答を生成できるように進化しています。そこで、AIを活用して人の直感や野生、創発力を高め、新たな知を探求します。常識を疑い、身の回りの出来事の意味を発見・構造化することで、新たな価値を共創し感動することができるよう貢献します。この研究の過程で、自身も変化に対応できる能力を身につけます。

現代は変化が大きく将来が予測困難な時代となっています。また、AIは人類が生み出した形式知から、私たちの質問に対する回答を生成できるように進化しています。そこで、AIを活用して人の直感や野生、創発力を高め、新たな知を探求します。常識を疑い、身の回りの出来事の意味を発見・構造化することで、新たな価値を共創し感動することができるよう貢献します。この研究の過程で、自身も変化に対応できる能力を身につけます。

そのために重要となるデータ知識構造化は、熟練者の暗黙知や身体知を体系的に引き出し、事例データなどと共に構造化します。事例データをきっかけに熟練者の暗黙知を引き出したり、テキストでは理解困難なグラウンディングと人への知識伝承を支援します。熟練者は今まで出会ったことのない事態に直面しても瞬時に最適な対処方法を編み出します。このような知の創出原理自体もメタな知識として構造化します。

本研究室では、無償のサービスも含む以下の3つのサービスを対象にします。企業や地域などの現場におもむき、熟練者の野生や本能、暗黙知をデータ知識構造化します。この知識を内蔵したAIを熟練者が活用することで、パフォーマンスを劇的に向上することを目指します。

こころのサービス

人のこころの課題を解決するよう支援するサービスです。脳科学や医学の知見を生かした心理療法、音楽療法、認知行動療法、精神ケア、認知症ケアや、働く人のストレス低減など心理面の支援者が持つ莫大な暗黙知を解き明かします。

身体動作のサービス

人の身体動作の課題を解決するよう支援するサービスです。複雑な身体の状態や動きを含む身体知をもとに健康増進や障害予防、介護予防に資するスポーツ科学と運動指導技術を研究します。

作業知のサービス

製造業、介護、地域コミュニティ支援などの作業者が作業手順をスムースに実行し価値を提供できるように支援するサービスです。各現場の熟練者の知識を構造化し、状況に応じて分かりやすく知識提供する技術を研究します。

主な研究業績

- 身体動作の指導知識構造化方法の提案, 佐藤航, 山本葵, 熊谷小百合, 吉田康行, 伊集院幸輝, 押山千秋, 藤波努, 西村拓一, 情報処理学会論文誌ジャーナル(Web) 65(1) 113-125 2024.

- 作業手順内の行為の目的を表出し構造化する方法の提案ー介護現場での目的指向知識構造化ー, 伊集院幸輝, 小早川真衣子, 飯野なみ, 西村拓一, 情報処理学会論文誌, 63-1, 2022.

- 時間配置と構造配置の融合による活動プロセスの協働リフレクションの実現,友部 博教, 中村 嘉志, 沼 晃介, 須永 剛司, 西村 拓一, 知能と情報, 22-3, 2010.

- 低解像度特徴を用いた複数人物によるジェスチャの単一動画像からのスポッティング認識, 西村 拓一, 向井 理朗, 野崎 俊輔,岡 隆一, 電子情報通信学会論文誌(D-II), Vol.J80-D-II, No.6, 1997.

使用装置

モーションキャプチャ、床反力計、視線計測、知識構造化支援システム、知識共有システム

研究室の指導方針

研究室メンバーで探索力、共創力、実践力、構想力を互いに発揮し、ともに感動しワクワクする知の探究を目指します。そのために、笑顔になる雰囲気を保ち、お互いに強みを伸ばします。研究室内だけでなく、他の研究室や他大学、研究所、企業、サービスや製造現場の関係者と連携し視野を広げます。新たな技術や方法を提案し、企業や現場で改良していきます。人の指標に振り回されず、熱意を持って自分の夢をめざし、感動する研究を目指します。研究を進め、私たち自身の問う力も醸成していきます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ks/labs/nishimuralab/