社会的課題や人の活動を支援する○○○

支援システムの研究開発を行っています

行動変容支援技術研究室

Behavior Change Support Technology Laboratory

准教授:金井 秀明(KANAI Hideaki)

E-mail:

[研究分野]

情報工学、 CSCW、ヒューマンインタラクション、ヘルスケア

[キーワード]

生活支援、アウェアネス支援、Persuasive Technology、行動支援、行動変容、Semantic Web

研究を始めるのに必要な知識・能力

自ら、好奇心を持って、課題解決に取り組む姿勢を重視します。文系理系関係なく、「食わず嫌い」で、とりあえずやってみるという考えが大切だと思っています。できるだけ、情報工学や語学に対して、嫌いでないことを重視します。

この研究で身につく能力

研究課題ごとに修得できる専門知識についての種類は異なるが、共通して得られる能力としては、自ら、課題を見つけ、好奇心を持って、課題解決に取り組む能力が身につく。その結果、「食わず嫌い」で、とりあえずやってみるという考えで、物事に挑戦できるようになる。専門分野知識については、研究を進めながら、自ら未知の事項については学習し修得するなど、実践的な学習法を身につけることができる。これらの能力によって、修了後、社会に出て新たな課題を発掘した際、また課題に出会う際に、それらの課題により適切に対応することができるようになればと思います。

【就職先企業・職種】 情報通信、ITソリューション会社、製造業など

研究内容

私は、「人間の活動を支援するシステムの研究開発を通して、次世代のコンピューティング環境の実現を目指す」をモットーに、ソフトウェア技術手法の提案と、その実システムへの応用に関する研究を一貫して行ってきました。以下が各テーマです。

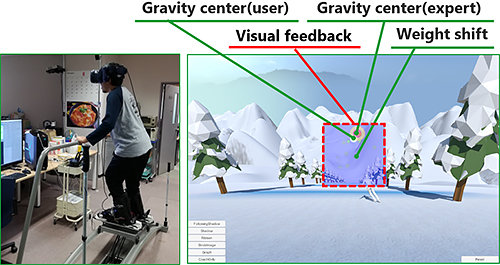

図1 スキー技能獲得支援システム

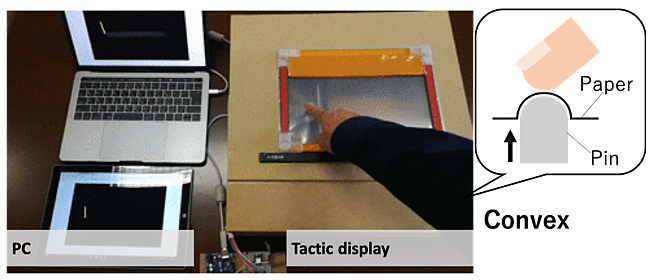

図2 視覚障がい者と健常者との共同絵画支援システム

(1)日常の様々な情報、モノ、状況への「気づき(Awareness, insight)」支援

ディジタル空間上の情報リソースを対象とする個人用電子図書館システムと、実空間の図書に対する図書推薦モデルに関する研究を行った。認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)における認知症高齢者(入居者)と介護者を対象とした。グループホームでの様々なモノに対する「気づき」支援を対象とし、屋内のモノや人の位置情報を利用した「モノ探し支援システム」や「危険回避・通知支援システム」の研究を行った。離れた相手とのコミュニケーションを行う際に、相手の状況把握がある。状況への気づき支援として、相手の状況や行動を時間と場所に基づいて、ベイジアンネットワークによって確率的に推定する。プライバシーや状況通知による負担を考慮し、推定した状況や行動に関連する効果音を用いて相手側に状況を伝達する。

(2)「個人や集団(コミュニティ)の改善」の支援

個人や集団が持っている能力や機能を発揮・促進させるシステムの研究開発によって、個人や集団を改善行動させるという点を重視する。「個人の改善」としては、生活習慣や行動改善である「行動変容に関する研究」です。タブレット利用時の姿勢改善やAI技術と行動変容技術によるスポーツ技能獲得支援の研究を行っている。「集団の改善」としては、「近隣生活者コミュニケーション活性化およびコミュニティ形成支援に関する研究」や「食材の物々交換における信頼が交換相手の食材に対する安心感に与える影響」です。

(3)「Diversity & Inclusion」の支援

「健常者と障がい者の協同遊びを支援する共遊玩具に関する研究:universal plaything」を進めております。視覚障がい者と健常者との共同絵画の支援の研究を行っている。

主な研究業績

- Shigeharu Ono, Hideaki Kanai, Erwin Wu and Hideki Koike: A Real-time Distance Learning System for Alpine Skiing Using Virtual Reality, IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) 2023 (Accept), 8 pages, Nov 2023.

- Ziting GONG and Hideaki KANAI: Impact of Audience Presence on Pressure and Running Performance: The Potential of AR Presence, AHFE (2024),International Conference. AHFE Open Access, vol 159.

- Hideaki Kanai: An Information-Sharing System for Multiprofessional Collaboration in the Community-Based Integrated Healthcare System: A Case Study of Nomi City in Japan, Chapter 17th in Business innovation with new ICT in the Asia-Pacific: Case studies (Kosaka, M., Wu,J ., Xing, K., Zhang, S.Y. (Eds.), Springer (ISBN 978-981-15-7657-7) (Sept- 2020).

使用装置

ヘルスケアー用センサ、MR デバイス、運動実験装置(スキーシュミレータ、ランニングマシン、ロードバイク)

研究室の指導方針

研究室では、基本的に、研究課題設定については学生からの提案を重視しています。学生が、自ら実践者として、問題に取り組むことが大切だと考えています。「自分の頭で考え、自分で行動する。そして、その結果に対して責任を持つことができる人」、そして、「目標に向かって、丁寧に粘り強く、愚直に努力を続け、やり抜くことができる人」になってもらいたいと思っています。ゼミ活動については、週一回の全体ゼミ(研究進捗、輪読や論文紹介)を行い、適宜、個人ゼミで研究について、より深い議論を行っています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ks/labs/kanai-lab/