Reportイベント報告

JAIST BOOST-SPRING SYMPOSIUM「生成AIで世界はこう変わる」第二部パネル討論会 レポート【2/5】

「二人称」の大切さ

飯田 「専門バカ」から「脱・専門バカ」に到達するには、物事を一人称で考えるだけでなく、二人称のフェーズがあればよいのではないか。ゲームの場合、一人称に相当するのが、フォン・ノイマン(注4)が提案した「ミニマックス」の考え方です。なぜ一人称かと言うと、ゲーム理論では、staticなsolutionが完全プレーヤーなので、一人称も二人称も同じだということです。実際、Claude E Shannon やAlan Turing は、ミニマックスの概念をベースにしたゲーム木探索の手法をチェスAIの基本枠組として提案しました。これらの一人称的なアプローチに対し、私は二人称に相当する相手モデル探索(Opponent-model search 1993)を提案しました。フォン・ノイマンのミニマックスに反論するようで、なかなか認めてもらえなかったのですが、三目並べで「もし相手の戦略が分かっていたら、本来引き分けにしかならないが、勝つこともできる」という具体例を示し、何とか説得することができ、博士論文を認めていただきました。

注4:ジョン・フォン・ノイマン John von Neumann

ハンガリー出身のアメリカ合衆国の数学者。53年あまりの人生で、論理学・数学・物理学・化学・計算機科学・情報工学・生物学・気象学・経済学・心理学・社会学・政治学の極めて幅広い分野に関する150編の先駆的な論文を発表し、影響を与えた。20世紀科学史における最重要人物の一人とされ、特に原子爆弾やコンピュータの開発への関与でも知られる。

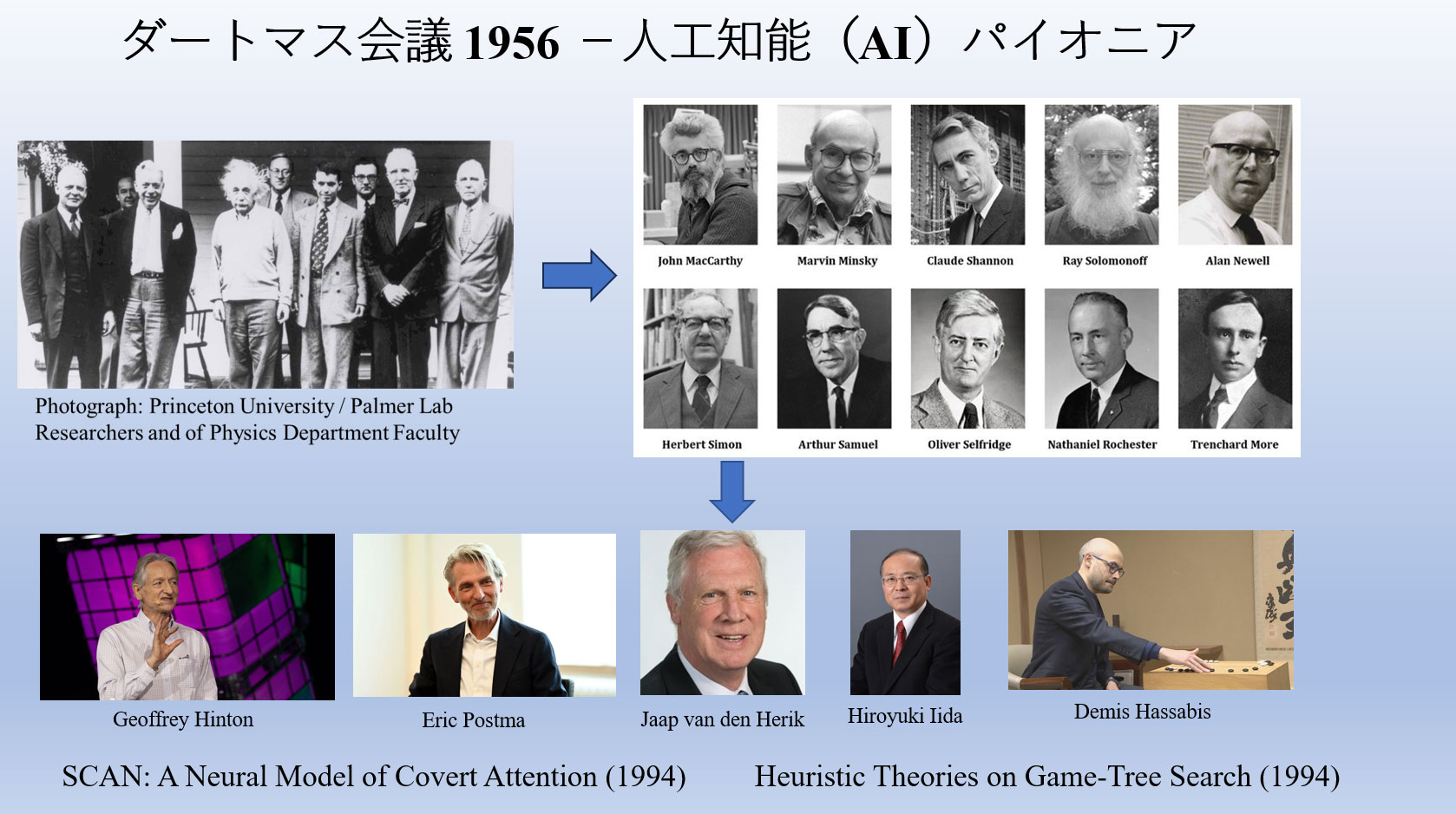

本日のディスカッションはAIにフォーカスしていますが、AIのパイオニア10名をあげるとすれば、ジョン・マッカーシー(注5)、マービン・ミンスキー、クラウド・イー・シャノン(注6)などなど。1956年のダートマス会議で、初めてAIという言葉が使われましたが、プリンストン大学の物理学科の人達、AIパイオニア達の一つ前の世代として、彼らの存在があったのではないかと思います。フォン・ノイマンは彼ら(プリンストン大学の物理学科の人達)の数学の先生と目され、キーパーソンになっていた気がします。AI第一世代を受け継ぎ、西欧でのAIの牽引役の一人Jaap van den Herik(注7)教授は、オランダ留学時代の私のPh.D.指導教員です。彼は100人近くのPh.D.を指導しました。スライド左側のErik Postmaは、私のPhD時代の同僚の一人で、現在ティルバーグ大学(オランダ)の教授です。彼はSCANというニューラルモデルで、今でいうところの機械学習の研究をテーマとした博士論文に取り組んでいました。彼は、ファン・ゴッホの贋作識別を目指して、ニューラルネットの機械学習を応用したプロジェクトで成功をおさめました。オランダの大学の博士学生は、その分野のトップの先生のところで武者修業し、博士論文の審査員になってもらうのが常で、ヒントン教授(注8)も受入れ役を買ってくださいました。私は、ゲームを題材としたAI研究をする傍ら、Jaap van den Herik教授と一緒に当該分野の伝統的な国際会議やコンピュータゲーム競技会(コンピュータオリンピック)の運営に携わってきました。スライド右側のデミス・ハサビス(注9)博士は、若い時にはゲームプログラマーとしてコンピュータオリンピックでも活躍しました。Jaap van den Herik教授は学生時代、チェスオリンピックのオランダチームで活躍し、ハサビス博士は14歳でチェスのプロ棋士に相当する「マスター」であったし、コンピュータゲームの開発も得意でした。私は9歳の時に天童市での将棋大会に優勝し、その後、将棋のプロ棋士になりました。そんな背景もあってなんとなく話が合います。

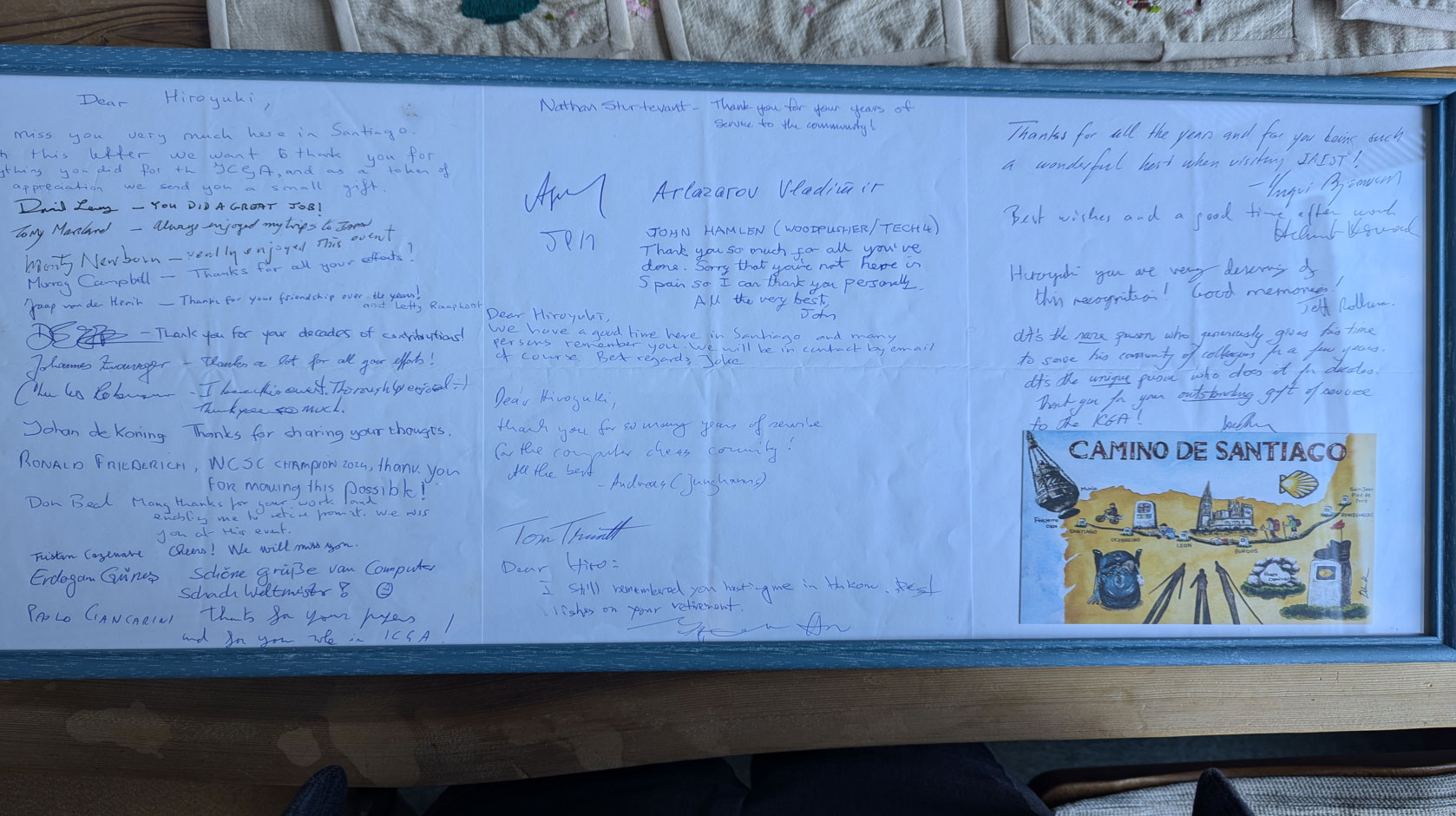

昨年、ヒントン教授とハサビスさんは同時にノーベル賞を受賞しました。昨年10月に発表があった日、Jaap van den Herik教授が彼らへお祝いのメールを送り、私にもCCされてきました。身近なところから2人もノーベル賞を受賞したので、ICGA(国際コンピュータゲーム協会)で10月終りにスペインに集まった際に祝賀会をしようということになり、私はオンライン参加しました。現地で出席された皆さんが「Dear Hiroyuki」と私に感謝状をくださいました。JAISTのAIグループが多少なりともAIの発展に貢献できたのかなと感じた次第です(下記写真)。

ちなみに、JAISTにおけるAIの研究状況について紹介させていただくと、科学技術政策研究所NISTEPが、昨年、日英独の大学ベンチマーキング2023を公表しました。論文の責任著者に注目して、特定分野で「自大学がリードする国際共著論文数国内1位の大学」について掲載されました。「計算機科学・人工知能」の分野で、本学が1位でした。

https://www.nistep.go.jp/archives/57778 出典:科学技術・学術政策研究所

注5:ジョン・マッカーシー John McCarthy

アメリカ合衆国の計算機科学者で認知科学者。マービン・ミンスキーとならぶ初期の人工知能研究の第一人者。

注6:クラウド・シャノン Claude Shannon

アメリカ合衆国の電気工学者、数学者。情報理論の考案者であり、「情報理論の父」と呼ばれた。情報、通信、暗号、データ圧縮、符号化など今日の情報社会に必須の分野の先駆的研究を残した。

注7:ヤープ・ヴァン・デン・へリック Jaap van den Herik

オランダのコンピューター科学者で、ライデン大学教授。研究分野と専門は、エージェント、コンピュータネットワーク、コンピュータシステム、情報技術、知識管理、人工知能、ゲーム理論。2000年代に入ってから、エリック・ポストマと共同で、芸術専門家のためのエキスパート・システムを開発する研究も行っている。

注8:ジェフリー・ヒントン Groffrey Hinton

イギリス生まれのコンピュータ科学および認知心理学の研究者。ニューラルネットワークの研究を行っており、人工知能(AI)研究の第一人者とみなされている。2024年にジョン・ホップフィールドとともにノーベル物理学賞を受賞した。

注9:デミス・ハサビス Demis Hassabis

イギリスの人工知能研究者、神経科学者(脳科学者)、 コンピュータゲームデザイナー、世界的なゲームプレイヤーである。2024年にデイヴィッド・ベイカー、ジョン・M・ジャンパーとともにノーベル化学賞を受賞した。

私が申し上げたい点は、AIの弱点である「非常識の問題」、そして、博士学生が「専門バカ」となる一方で、「脱専門バカ」へと脱皮して社会で活躍して欲しいということです。その際、「二人称」の視点が両者に共通して大事だということです。もっと踏み込んで言うと、ゲームで「どこで終わるべきかを判断する」のが肝心なのです。シェイクスピアの作品に「終わりよければ全てよし」があり、老子の言葉に「潮時を知る、引き際が肝心」とあります。それを見誤ると、せっかく積み上げてきたものが台無しになってしまう。自分の経験を踏まえれば、「試合を始める時はアスリートで、終わる時はアーティスト」、それがプロかなと。そういう覚悟、心持ちで、博士学生の皆さんに頑張って活躍して欲しい。今日は今井先生から、ぜひ若手研究者である博士学生にエールを送っていただければありがたいです。