谷池研究室|Taniike laboratory

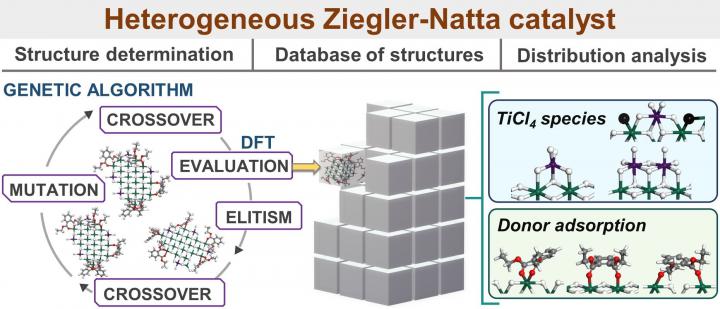

2024.01.19 by Joao Marcos DA SILVEIRA不均一系Ziegler-Natta触媒を用いた高品質なポリプロピレンの製造において、内部ドナーと呼ばれる有機ルイス塩基化合物は、必要不可欠な触媒成分です。しかし、内部ドナーが触媒調製中に触媒構造を形成する能力については、望ましい活性点を生成する基盤であるにも関わらず、長らく明らかにされていませんでした。本研究では、以前に我々が開発した、密度汎関数理論と遺伝的アルゴリズムによる非経験的構造決定法を適用し、内部ドナーによる触媒構造の形成の詳細を明らかにしました。特に、ドナー分子の吸着特性によって担体の構造が劇的に変化し、この構造再編が立体特異的なTi種の劇的な増加やTi種の局所環境の多様性を与える起源であるとことを初めて突き止めました。

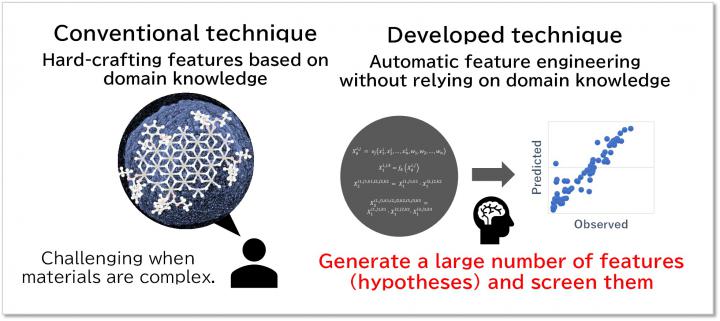

2024.01.12 by 谷池 俊明 Toshiaki Taniike最近、機械学習を利用して、触媒などの実用材料に関する研究開発を加速させる取り組みが注目されています。これには、機械を訓練するためのデータと、材料を記述し機能を予測するための変数(記述子)が必要です。中でも、未知材料の機能を高精度に予測するには、機能に影響する因子を効率的かつ網羅的に取り入れた、材料記述子の存在が必要不可欠です。我々は、対象に対する事前知識を一切必要とせず、数十点程度の訓練データに対して機能する汎用的な特徴量設計技術を開発しました。これは、考え得る大量の記述子候補、すなわち仮説を生成し、目的に叶った記述子を機械に選ばせる、いわば仮説スクリーニング技術です。開発技術対象とする触媒反応によらず、従来技術を圧倒する予測精度を与えることや、ハイスループット実験と組み合わせることで、膨大な候補材料から多様なシーズをピンポイントで見つけられることを示しました。

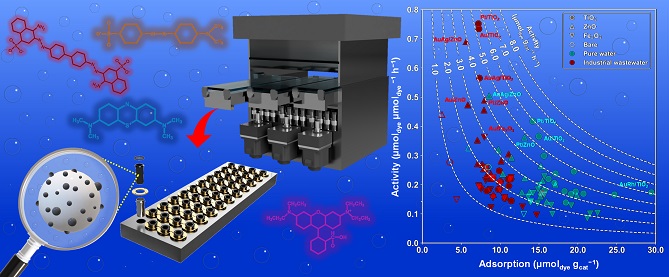

2023.12.06 by 柳山 鏡 Kyo Yanagiyama光触媒反応は、有機汚染物質を分解し、水質汚染を減少させる方法として注目されています。しかし、この反応の実用的な環境下での研究や応用に関する知見が不足している点が課題となっています。本研究では、光触媒反応を132並列で実施可能なハイスループット実験技術を新たに開発し、大規模な実験から、可視光応答型光触媒を利用した環境水浄化に関する種々の有用な知見を導くことに成功しています。研究では、環境水中の特定のイオンが触媒の活性を有意に低下させることが明らかになりました。また、環境水中において効果的な触媒を開発するため、15種類の貴金属ナノ粒子を光触媒に担持しました。その結果、AuやPtなどの高仕事関数と酸化耐性を併せ持つ金属ナノ粒子が、環境イオンを活性種に変換し、高活性を示すことが明らかになりました。

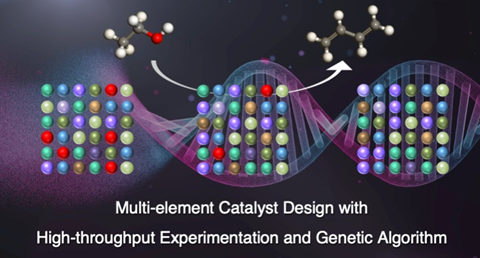

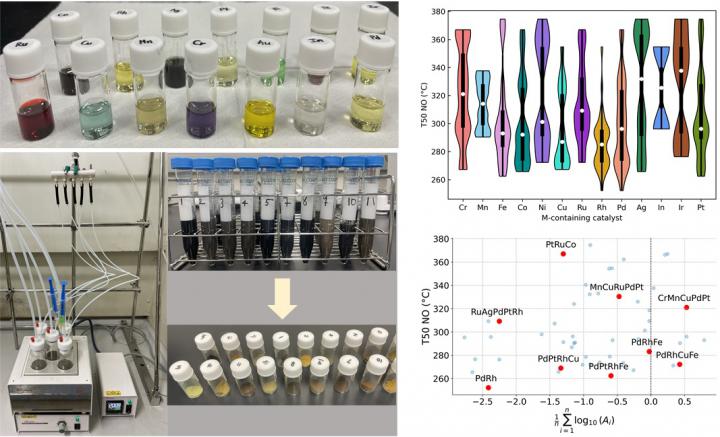

2023.11.12 by Son Dinh Le本研究は、多元金属触媒とハイスループット実験によって、排ガス浄化用三元触媒の開発を飛躍的に加速させる手法を提案しています。触媒は、ホットインジェクション法で並列合成した合金ナノ粒子を担体に並列含浸させることで調製しました。これらの昇温実験における性能を、ハイスループット実験で一括して評価します。本研究では、わずか3回の実験で、三元触媒におけるPtグループ元素の重要性を再確認するとともに、Cu、Co、Ni、Feなどのより安価で普遍的な元素が実用的な代替となり得ることを示すことに成功しました

2023.09.16 by Tejkiran Pindi Jayakumar機械学習を用いた材料研究には、十分な規模を備えた一貫性のある偏りの無いデータの存在が不可欠です。私たちは、ハイスループット実験によってこのようなデータを自製するインフォマティクス研究を展開してきました。本研究は私たちの次なる挑戦の成果です。固体触媒設計の妙味の一つは、複数の成分を組み合わせることによって多くの素反応から成る化学反応を効率的に触媒できることですが、相乗的な組み合わせを予見することは極めて困難です。私たちは、バイオリファイナリにおいて実用的な重要性を持つエタノールのブタジエンへの転換において、ハイスループット実験と機械学習を組み合わせ、14種もの元素から成る触媒組成の最適化、すなわち14次元探索を実現し、高性能な新規組成を短期間で数多く見出すことに成功しました。