知的財産の取り扱い

知的財産について

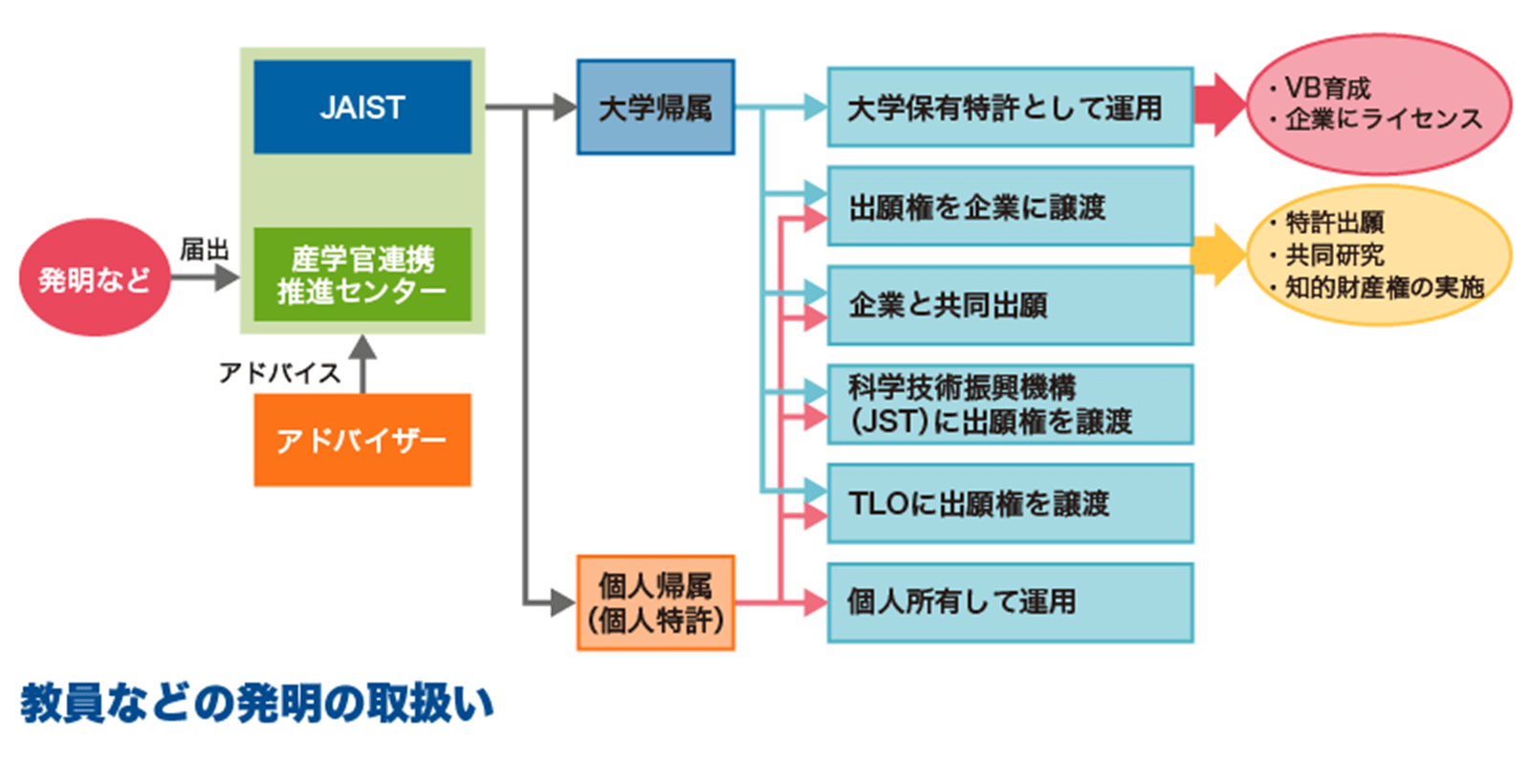

研究者から創出される知的財産の内容は様々であるため、その知的財産の実用化までの距離、研究成果活用の社会的意義、発明者の熱意などに応じて、下記のような多様な方法により最も適切と判断される取扱いを選択し、運用していきます。

実用化までの距離が極めて短いものについては、大学としての権利を確保して企業にライセンスすることをめざします。発明者の熱意があれば、大学発ベンチャービジネスとして育成することもめざします。

実用化までの距離が比較的近いものについては、実用化までのさらなる研究開発に協力できる企業との共同出願などを行い、共同研究などの実施により実用化をめざします。

実用化までの距離が比較的遠いものについては、各種開発支援事業のメニューを有する科学技術振興機構(JST)の特許化支援事業の活用や、当該専門分野に強い既存のTLOなどの技術移転機関に譲渡することをめざします。

知的財産に関するポリシー

目的

北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)は、「豊かな学問的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代の世界を拓く指導的人材を育成する」ことを理念に、また、「多様な基礎研究により新たな領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行う」ことを目標に掲げている。

この理念及び目標の下、本学における知的財産の創造、保護及び活用についての方針として、知的財産ポリシーを定める。

定義

本ポリシーにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

- 職員等 本学の役員及び職員並びにこの規則の適用を受けることに同意した学生及び本学が受け入れを許可した研究員をいう。

- 知的財産 発明、考案、意匠その他の知的財産基本法第2条第1項に規定されるものをいう。

- 知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権その他の知的財産基本法第2条第2項に規定されるものをいう。

- 発明等 職員等の教育研究活動の成果として創出される知的財産をいう。

- 職務関連発明等 特許法第35条第1項に規定される職務発明に限らず、本学が研究に要する経費その他の研究遂行上必要な支援を行った研究又は本学が管理する施設設備を利用して行った研究による発明等をいう。

知的財産運用の基本方針

本学は、以下の知的財産の運用を通じて、共同研究及び受託研究を増加させ、研究の活性化を図り、社会に貢献していくことを基本方針とする。

- 本学は、知的財産のうち、一定の要件及び手続きのもとで知的財産権として保護されるもの(発明等、職務関連発明等を含む。)については、当該知的財産権の取得を行うか否かにつき遅滞なく決定し、権利化を図る。

- 本学における知的財産の創造、保護及び活用を戦略的かつ一元的に行うため、職務関連発明等に係る知的財産権の帰属先は、本学が決定する。

- 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権を承継することが適当と認める場合には、当該知的財産権を本学に帰属させることができる。

- 職員等は、職務関連発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに本学に届けるとともに、本学が職務関連発明等に係る知的財産権を承継した場合には、出願その他の知的財産権の取得及び維持に係る手続きに協力するものとする。

- 本学は、職員等から申出があった場合であって、適当と認めるときには、職務関連発明等でないものに係る知的財産権を承継することができる。

- 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権の承継に当たり、知的財産の創出が職員等の研究活動等によって生み出されたことに十分配慮し、相当の補償金を当該職員等に支払うものとする。

- 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権の実施、実施許諾又は譲渡により収益を得たときは、当該職務関連発明等を行った職員等に対し、上記6とは別に補償金を支払うものとする。

- 本学は、知的財産の活用に関しては、以下の基本的考え方に沿って機関として掌握し運用を図っていくものとする。

- ①本学の生み出す技術をできるだけ社会で活用すること。

- ②技術の市場投下による実証研究を必要とする職員等を支援すること。

- ③新たな技術創出により、地域経済の振興の先導的役割を果たすこと。

- ④大学発ベンチャービジネスの創出を促進すること。

- ⑤産業界からの研究資金を増加させる仕組みとして技術移転を活用すること。

- 本学は、上記8を踏まえ、その保有する知的財産のそれぞれにつき、知的財産の実用化までの距離、研究成果活用の社会的意義、発明者である職員等の熱意等に応じ、①本学として知的財産権を確保し企業に実施許諾することを目指すもの、②実用化までの更なる研究開発に協力できる企業に譲渡し共同研究等の実施を目指すもの、③当該専門分野に強い既存のTLO等の技術移転機関に譲渡することを目指すもの、など多様な方法により最も適当と判断される取扱いを選択し、活用を図るものとする。

学生の取扱い

本学は、本学教職員と学生が教育研究活動の成果として知的財産を創出したとき、当該学生から本学発明規則の適用を受けることへの同意が得られるように努めるものとする。

ただし、企業その他の外部機関(以下「企業等」という。)との共同研究及び受託研究(以下「共同研究等」という。)に学生を参画させる場合、本学は、当該学生から事前に発明規則の適用を受けることへの同意を必ず得るものとする。

共同研究等における知的財産の取扱い

共同研究等並びに政府からの研究資金に基づく知的財産の取扱いについては、以下を基本方針とし、別途、共同研究契約・受託研究契約等において定めるものとする。

- 共同研究等に係る知的財産権について、共同研究の場合にあっては、原則として本学と企業等との共有とし、受託研究の場合にあっては、原則として本学の単独所有とする。

- 共同研究等に係る知的財産権の持分については、原則として知的財産の創出への貢献度に応じて決定する。

- 共同研究により創出された知的財産については、本学が本来知的財産を使って製造や販売などの収益を伴う事業を行う機関ではないことから、相手の企業等に対して、出願等その他の知的財産権の取得及び維持に係る手続きに要する費用負担を求めることができるとともに、当該企業等における知的財産権の実施による収益の還元を求めることができる。

- 政府からの研究資金に基づく知的財産については、当該研究資金の配分機関が定める取扱いによるものとする。

- 本学は、政府からの研究資金を原資とする知的財産を公的な研究機関が非営利目的の研究に使用する場合は、その保持する特許を無償又は合理的な対価で実施を許諾するものとする。

体制

本学の産学官連携推進センター内に知的財産部門を置く。

知的財産部門は、学内の職員等及び国内外の企業等と密な連携を図り、本学の知的財産の保護及び活用を円滑に行うとともに、知的財産に係る啓発活動を行うことにより、研究成果の積極的社会還元を推進する。

以上