このところ、Postingを怠っていました。更新していくとともに、ラボの様子、これまでの振り返りについてもpostしていきます。来月、名古屋で生物物理学会の発表があります。発表する学生、頑張りましょう!

Leave a reply

mar24

更新怠っておりました、、先月は修論発表などがありました。2名の学生が対面口頭発表を頑張りました。早いもので卒業&新年度の時期です。気持ちを新たに頑張ります。

jan27

2022 new year

Link

FIB予約のLinkを貼りました。

・・・関係ないですが、少し前の落雷、ラボ前のテラスから撮ったものです。地表に向かうに従って輝度が上がっている様子がわかります。落雷に際して、陽電子が発生しているとう話があります。

SISTEC 2021

大学院生がSISTEC 2021の国際会議SISTEC2021でオンライン発表を行いました。お疲れ様です。

また、大学院生らと共に発案した研究計画が、本年度の研究拠点形成支援事業に選ばれています。おめでとうございます。

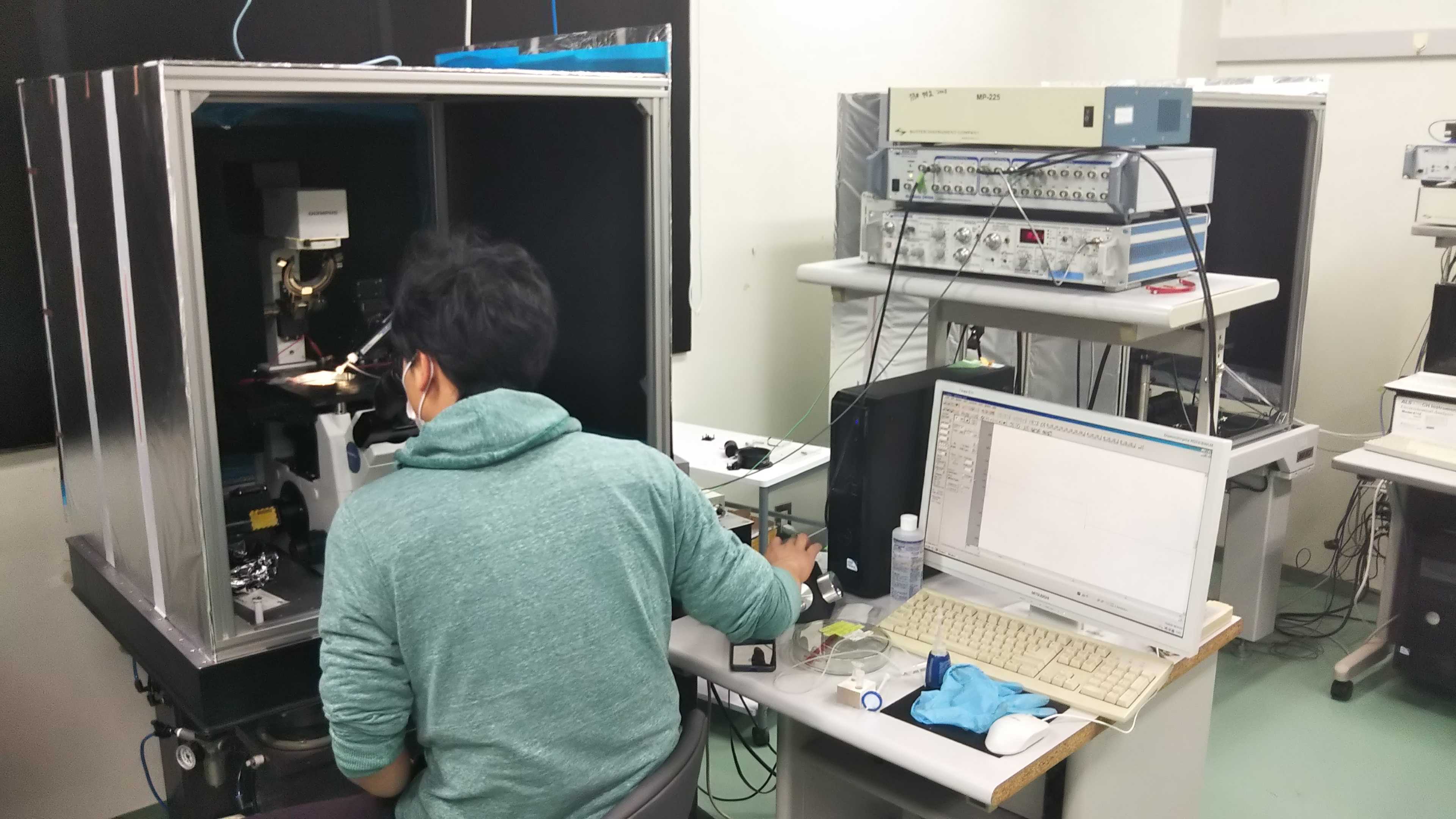

lab meeting

大学院生2名が研究発表と論文紹介を行いました。(講義ではオンライン化が進んでいますが、meetingは感染症対策を入念に行ったうえで対面形式で行っています)

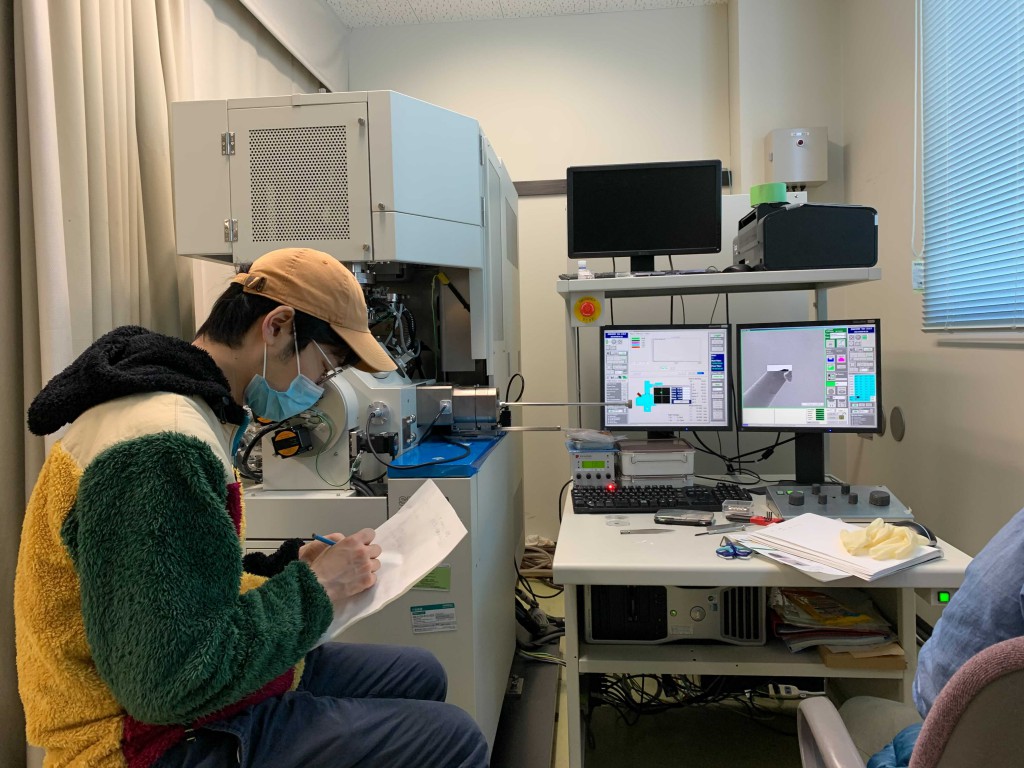

FIB習得中!

update

engineering voltage sensing phosphatase

膜電位依存的に構造変化し、酵素活性を変化させる蛋白質 VSP (voltage sensing phosphatase) に関するchapterが in press になりました。