吉岡准教授らが斐伊川漁協と独自の産学連携を深化 ~投網大会への参加と漁協広報誌への寄稿~

トランスフォーマティブ知識経営研究領域の吉岡秀和准教授は、島根県を流れる一級河川・斐伊川(ひいかわ)上中流域において内水面資源の管理を行う斐伊川漁業協同組合と、10年以上にわたり産学連携調査・研究を継続しています.今回、こうした地域貢献のうち、最新の取組を2件紹介します。

1. アユ投網大会への参加

令和7年8月23日(土)、斐伊川漁協が開催した「アユ投網大会」に、吉岡准教授と研究者3名(早稲田大学理工学術院先進理工学部 小池茂昭教授、同志社大学商学部 辻村元男教授、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 橋口亜由未助教)が参加しました。大会は毎年夏に開催され、制限時間内に捕獲したアユの数や大きさを競うもので、漁協組合員と研究者の交流の場ともなっています。

吉岡准教授らは最近毎年、アユの計数や体重測定を担当し、得られたデータはアユ資源ダイナミックスに関わる研究に活用される予定です(写真1)。なかには、2時間で100匹以上を捕獲する投網の猛者もおり、その熟練の技に驚かされました。

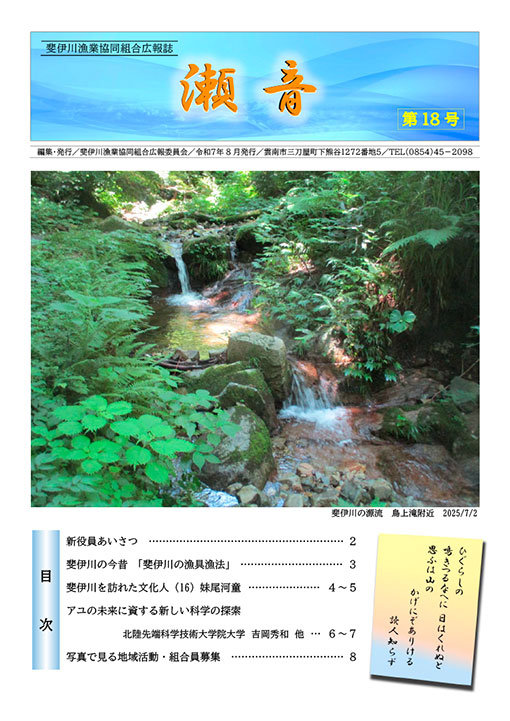

2. 漁港広報誌「瀬音」への寄稿

吉岡准教授による記事「アユの未来に資する新しい科学の探索」が、斐伊川漁協の年次広報誌「瀬音」最新号に掲載されました(写真2)。

■掲載誌:瀬音 (斐伊川漁業協同組合広報誌) 第18号, pp.6-7. 2025年8月発行

■執筆者:吉岡 秀和

■記事タイトル:アユの未来に資する新しい科学の探索

記事では、『数理モデルがあってこそアユの成長や河川環境、水力発電、藻類剥離や土砂還元等、多様な事象や現象を普遍的な立場から理解することができています。斐伊川のアユは数学と切っても切れない存在であり、我が国のアユ、ひいてはその他の内水面水産資源の管理に資する新しい学理を切り拓く可能性を持つ存在であると言い切ることができます。』とあるように、数理的なアプローチに基づいてアユ、ひいては内水面水産資源について理解を深めることは持続可能な未来の実現に向けた一歩となります。内水面漁業は多様な知と技術が彩られた、食・環境・資源・社会・経済・文化が一点に交わるところで、そこに研究としての面白さや難しさ、学際性があります。引き続き斐伊川を舞台として、環境・資源管理の意思決定支援に関わる研究を継続する予定です。

瀬音第17号以前にも吉岡准教授らによる複数の執筆記事が掲載されています。下記リンクから無料で閲覧可能です。ぜひご覧ください。

https://www.hiikawafish.jp/archives/category/seoto

令和7年9月2日