「清流の女王」アユの成長ダイナミクスを解明 ~数理科学と産学連携の融合による、水産資源の持続的管理に期待~

「清流の女王」アユの成長ダイナミクスを解明

~数理科学と産学連携の融合による、水産資源の持続的管理に期待~

ポイント

- 島根県斐伊川において、漁業協同組合と密に連携したフィールド調査により、複数年にわたってアユ体重の独自データ収集に成功しました。

- アユ体重の変遷と個体差の双方を同時に記述できる数学モデルを開発し、実際のデータを基に解析しました。

- 斐伊川において、2024年のアユはそれより前の年のアユと比較して夏から秋にかけての体重が小さく、その要因として高水温と少水量が原因として考えられました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)トランスフォーマティブ知識経営研究領域の吉岡秀和准教授、岐阜大学応用生物科学部の吉岡有美准教授、ならびに同志社大学商学部の辻村元男教授は、複数年にわたる斐伊川漁業協同組合との産学連携調査に基づいて、一級河川斐伊川のアユ(Plecoglossus altivelis)の成長ダイナミクスを研究しました。本研究によって、斐伊川をケーススタディとしてアユ個体重の季節的な変動やその個体差を解明できたとともに、種としてのアユの成長を記述できる数学モデルを開発できました。本研究の成果は、水産資源としてのアユの持続的管理の意思決定支援に資することが期待できます。 |

【背景】

アユ(Plecoglossus altivelis)は、秋に河川で生まれて冬を海で過ごし、春に河川に上って夏を河川で過ごすという1年で完結する一生を送る、日本人に馴染み深い回遊魚です。アユは、水が綺麗な河川に棲むことから「清流の女王」と呼ばれています。1990年代以降、アユの資源量が減少し続けていることが日本国内で問題になっています。また、アユを含む水産資源を管理する内水面漁業協同組合は、高齢化と人員減少を原因としたマンパワー不足に直面しています。アユは、水産資源であること以外にも、水圏の食物連鎖や物質循環を駆動するという生物学的に重要な役割、さらには地域の文化を形成する役割等、実に多面的な機能を発揮しています。

以上のように、アユの持続的な管理手法の確立は我が国の喫緊の課題であると考えられます。この課題を解決するためには、究極的にはいつ・どこに・どれぐらいの大きさのアユが・どの程度いるのか、を解明する必要があります。本研究ではとくに、アユの成長ダイナミクスに関する知見が十分ではないという点に着目し、フィールド調査と理論構築を行いました。

【方法】

2017年、2018年、2019年、2023年、2024年(2020-2022年はコロナ禍により一部調査中止)に斐伊川漁業協同組合と連携した一級河川斐伊川でのフィールド調査を行いました。より具体的には、夏季の集中調査(投網大会*1)によるアユ体重分布すなわち個体差の推定、ならびに7月はじめから10月ごろまでの経時調査によるアユ成長速度の推定を行いました。その後、「各アユ個体の成長が、同じ型であるがパラメータ値が互いに異なる成長曲線に従う」という仮定のもと、両調査のデータと整合するアユ成長理論の汎用的な数学モデルを構築しました。より具体的には、アユ毎に体重が異なり、体重分布がガンマ分布または逆ガンマ分布と呼ばれる山型を維持しながら変遷するという仮定です。また、モデルに対する数学解析も行い、その性質を子細に分析しました。

【成果】

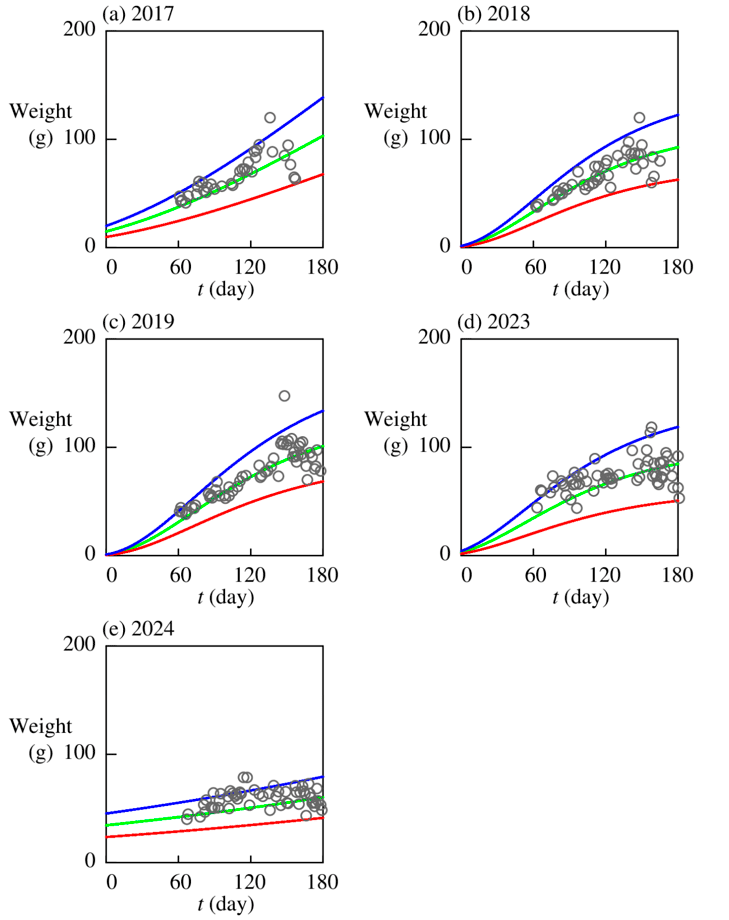

集中調査と経時調査で得られたデータに整合する、アユ成長理論を構築できました。成果の一例として、図1は、経時調査のデータ(各日にちのアユ平均体重)と理論の比較です。理論は、集中調査の日にち以外の時期についても実測データの傾向を捉えることができているものです。実測・理論ともに、2024年は平均体重の意味で著しく生育が悪いことがわかります。理論によれば、9月末時点で、2024年のアユは2017、2018、2019、2023年の0.64倍、0.66倍、0.62倍、0.72倍の平均体重です。アユの産卵数は体重に比例することが知られているため、平均体重が小さいことはそれだけ産卵数が少ないことを意味します。また、吉岡准教授らが斐伊川中流域に設置した水位水温計のデータから、2022~2024年にかけて斐伊川の夏から秋の最高水温が年0.4~0.5℃上昇していることがわかるとともに、中流域の5~10月の水量は2022、2023、2024年のうちで2024年が最低であることがわかりました。こうしたことから、2024年のアユ生育不良の原因の一端は気温、水温、水量にあると考察しました。

【展望】

本研究により、河川における春から秋にかけてのアユ体重分布の変化を再現できる数学モデルを構築するとともに、各年内ならびに年ごとの個体成長や個体差を解明することができました。また、環境変数(河川の水温や水量)と成長の間に潜む関係性について大きな示唆を得ることができました。これらのより詳細な分析が今後の重要課題です。

本研究のモデルは、斐伊川に限らず、『データさえあれば』あらゆる河川のアユに対して応用することが可能であると考えられます。この『 』内が大きな鍵です。本研究では、決して研究者のみでは得られない、アユについての独自データを収集することができました。吉岡准教授をはじめとする研究者と斐伊川漁業協同組合との10年以上の連携があって初めて、豊富な質と量でアユ体重データを収集することができたと言えます。このような産学連携体制は決して一朝一夕で出来上がるものではなく、それ自体が貴重なものです。本研究により、研究者と地域の連携がいかに強力な武器であるかを示すことができたと考えられます。今後とも、吉岡准教授らによって地域と連携した研究調査が進められる予定です。

図1 縦軸Weightは体重 (g)、横軸tは5月1日午前0時からの経過時間を日単位で示します。

〇:実測、緑線:理論の平均、青線:理論の平均+標準偏差、赤線:理論の平均-標準偏差。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業さきがけ(JPMJPR24KE)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(22K14441)、ならびに日本生命財団環境問題研究助成 若手研究・奨励研究助成(2024年度助成No.24)の支援のもとで行われました。本研究に関わる調査に快くご協力をいただきました斐伊川漁業協同組合の職員ならびに組合員の方々に、重ねてお礼申し上げます。

【用語解説】

斐伊川漁業協同組合が毎年7~8月に主催している行事。2名1組が1チームとなり、所定のルールで定められた投網を用いて制限時間内により多くの数のアユを持ち帰ったチームが優勝となるが、アユの大きさを競う個人部門の賞も用意されています。毎年20名程度が参加し、200~400匹程度のアユの体重データを同じ時間帯に一挙に得ることができる貴重な機会です。研究者のみでは、こうしたデータ収集は極めて困難です。吉岡准教授らは2016年以降毎年、運営サイドで参加することでアユ体重の計測とデータ収集を行っています。

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Mathematical Modeling |

| 論文タイトル | Tractable fish growth models considering individual differences with an application to the fish Plecoglossus altivelis |

| 著者 | Hidekazu Yoshioka*, Yumi Yoshioka, Motoh Tsujimura |

| 掲載日 | 2025年6月23日 |

| DOI | 10.1016/j.apm.2025.116217 |

令和7年6月26日