内輪で強く団結するネットワークほど、災害や攻撃による耐性が脆弱化する普遍特性を世界で初めて解明

内輪で強く団結するネットワークほど、

災害や攻撃による耐性が脆弱化する普遍特性を世界で初めて解明

【ポイント】

- ネットワークの繋がり方は、一部のノード(拠点)にリンク数が集中する不平等な構造から、全てのノードが同一のリンク数を持つ平等な構造に大きく分けられるが、本研究では、それらの間を連続変化させて結合耐性(災害やテロ攻撃等に対してネットワークの連結性を保つ強さの指標)の分析を網羅的に行いました。

- 社会的繋がりや技術インフラ、自然界などあらゆるネットワークで、仲間内の結びつきが強い構造(モジュール構造)は全体の結合を弱くすることを発見しました。この性質は、ネットワークの「不平等(偏り)」や「平等」に関わらず普遍的に見られます。

- 災害や攻撃に強い社会・インフラを実現するには、「強い内輪よりも緩やかなつながり」が重要であることを示唆しています。現状、不平等な構造は効率重視により生じている上に、地域や思想などの近さで強固に団結する傾向が多々見られますが、世間に蔓延する「今だけ金だけ自分(≒自分達)だけ」の価値観がそうさせており、そこからの根本的な脱却が必要と言えます。

| 北陸先端科学技術大学院大学 融合科学共同専攻・創造社会デザイン研究領域の林 幸雄教授らは、現代社会を支える社会的・技術的・生物的なネットワークがいかなる繋がり方をしていても、内輪で強く団結したモジュール(コミュニティ)構造を持つと結合耐性*1が脆弱化する普遍特性を発見しました。一見すると「団結は強み」と思われがちですが、科学的にみると、過度な内輪の結束はむしろ全体の弱点になることを示しています。本成果は科学的な解明のみならず、社会的な意義としても世間に蔓延する利己主義を改め、災害やサイバー攻撃に強いインフラ設計や分断の少ない社会づくりなどにも新たな視点を与えるものです。 |

【研究概要】

21世紀初頭、多くの社会的・技術的・生物的ネットワークは、効率重視の生成原理により、極少数の重要なノードが多数のリンクを持ち、大多数のノードは少数のリンクしか持たない不平等な構造であることが発見されました。林教授らの研究グループは近年の研究で、そうした不平等な構造からすべてのノードがほぼ同じリンク数を持つ平等な構造へ近づくほど、災害や悪意のある攻撃に対して結合耐性が向上することを解明しています[1,2,3]。

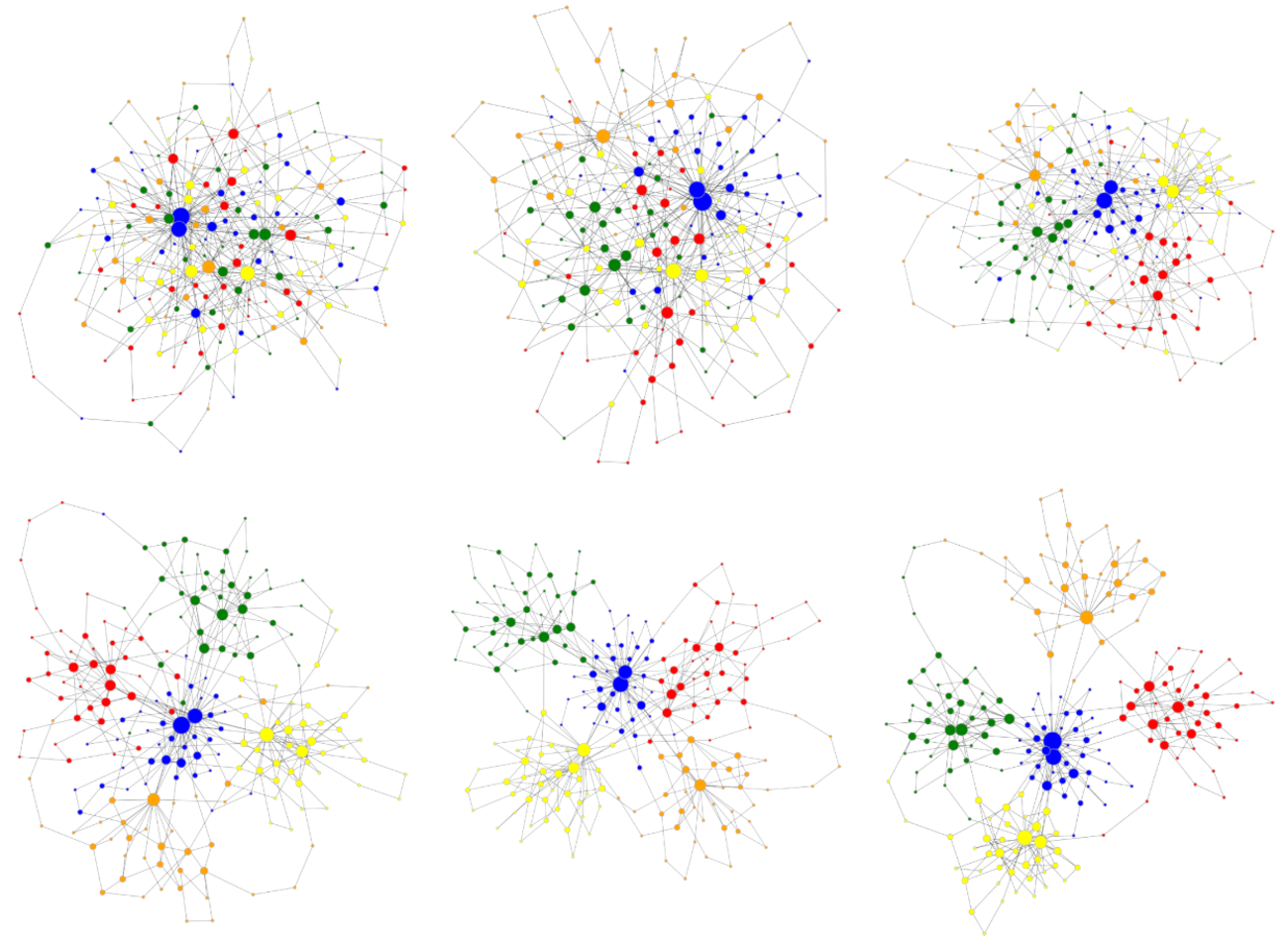

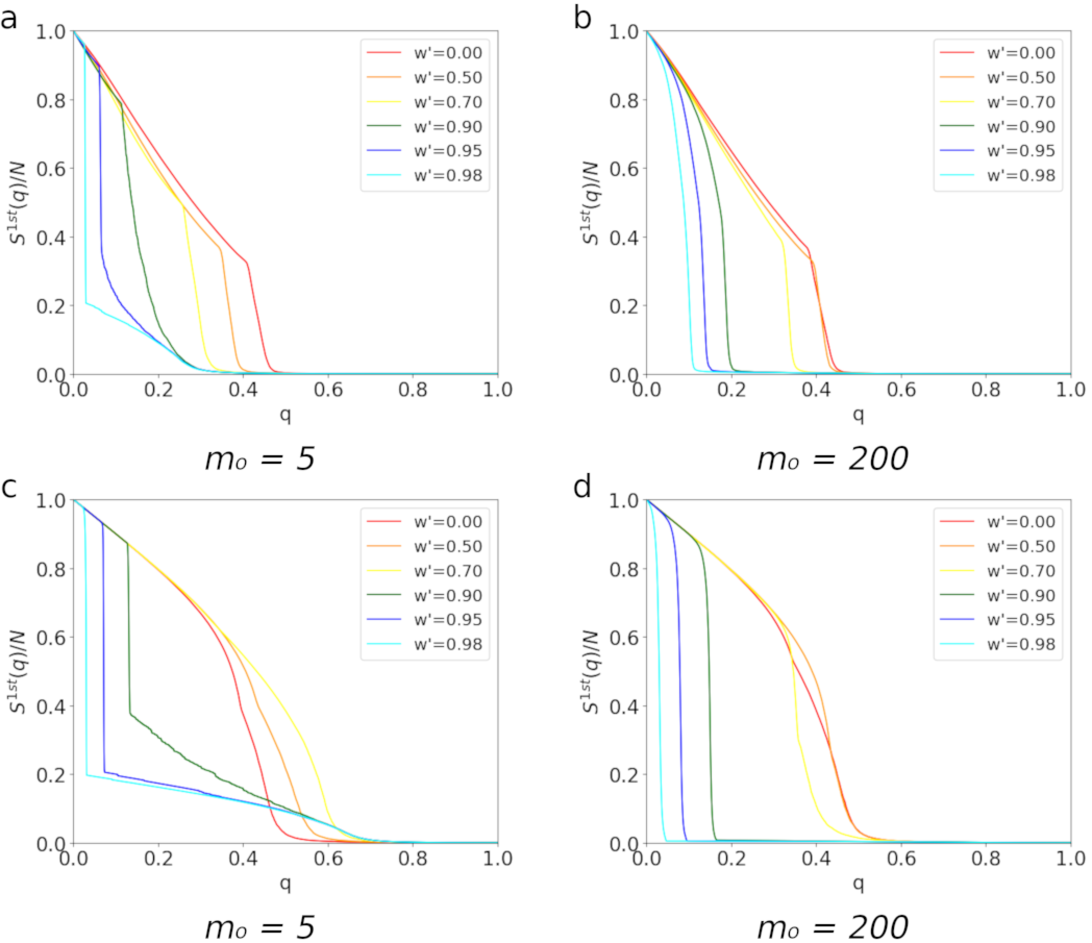

ところが、最適な結合耐性構造を厳密に特定するのは不可能なことは周知でありますが、これまでの研究では、現実に存在する不平等な構造、(古典的に数学で議論された)出たら目に繋いだ構造、(物性の規則的な結晶格子など)完全に平等な構造の三種類の構造の結合耐性の分析に限定されていました。本研究は、不平等な構造から平等な構造へと連続変化させた場合について網羅的な分析を行った結果、図1のようにモジュール構造の強さを変化させ、同一色のノード群がお互いに強く結束することで、強固なモジュール構造になり、また、強固なモジュール構造になるほど、異なる色のノード間を繋ぐ部分が切れればモジュールごとにバラバラになり、ネットワーク全体の結合耐性が極端に脆弱化するという普遍的な特性を世界に先駆けて解明しました。さらに図2のように、(a)(b)の極端に不平等な構造と(c)(d)のほぼ平等な構造のどちらの場合でも、モジュール構造が徐々に強くなるほど曲線下の面積が小さくなり、結合耐性が脆弱化することが分かりました。これらは、左右(a)(c)と(b)(d)でモジュール数moによらず一貫して、さらに(a)(b)と(c)(d)の不平等と平等の中間構造や(a)(c)と(b)(d)の間のモジュール数5 < mo < 200でも同様な結果が得られました。また、こうした結合耐性は、数学的なグラフ理論における固有値と関連した議論からも支持されています。本研究の発展として、地表上に埋め込まれた道路網や通信網においては、地域ごとのモジュール化で災害や攻撃等に対する結合耐性が脆弱になることも既に明らかになっています[4]。

本研究成果は、電力網・通信網・物流網などの社会インフラをより強靭にして、宗教間や国家間などの社会的分断も避けるには、不平等および平等ないかなる社会的・技術的・生物的ネットワークにおいても、「特定のグループだけが強く結束する」ような状態は望ましくないことを強く示唆しています。「自分たちだけが固まる」よりも「ゆるやかに誰とでもつながる」構造の方が、結果的に全体を強くする―この研究は、そんな普遍的なつながりの法則を科学的に示しました。

| 図1 左上から右下になるほど、同一色のノードが互いに繋がる張替えでモジュール構造が強くなります。赤橙黄緑青の5色は各モジュールを表します。モジュール間が疎だと分断されやすくなります。 |

| 図2 横軸の攻撃率qに対する縦軸の最大連結成分の割合から、曲線下の面積が大きいほど強い結合耐性を示します。上(a)(b)は極端に不平等な構造、下(c)(d)はほぼ平等な構造、左右はモジュール数moの比較。どれでも一貫して、赤線から青線に、張替え率w'値でモジュール構造を強くするほど脆弱化します。 |

本研究の着想の一部として、特にLaplacian行列の第二最小固有値に関する数学的議論には、金沢大学融合研究域融合科学系の中山晶一朗教授及び理工研究域地球社会基盤学系の小林俊一准教授との共同研究による成果が活かされています。

【論文情報】

| 雑誌名 | Scientific Reports |

| 論文名 | Universal vulnerability in strong modular networks with various degree distributions from inequality to equality |

| 著者 | Yukio Hayashi & Taishi Ogawa |

| 掲載日 | 2025年9月26日 |

| DOI | 10.1038/s41598-025-17794-5 |

【関係論文】

→ 種々のループ強化による結合耐性の向上において、最大最小リンク数の差が縮まる共通性を発見

→ 連続変化させた網羅的な分析で、不平等な構造より平等な構造になるほど結合耐性の向上を解明

→ 最適耐性な完全に平等な場合でも、モジュール構造の付加で脆弱化することを解明

→ 道路網や通信網のモデルとして平面上の(効率重視の)近接結合が攻撃耐性を下げることを提示

【用語説明】

ネットワークにおけるノード(電力や通信の設備拠点など)がリンク(ケーブルなど)で結合する時、全体が1つに繋がっていないと電気・情報・物資などを運ぶ基本機能が果たせません。一方、災害やテロ攻撃などで、一部のノードが機能不全になると全体の繋がり(連結性)が保てなくなります。このように攻撃割合に対して、ネットワークの基本機能を果たす為に、どこまで連結性が保たれるかを(図2の曲線下の面積などで)数量化した指標を結合耐性と呼びます。

令和7年10月16日