研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の長尾准教授らの論文が国際学術誌ChemSusChem誌のThe Cover Featureに採択

物質化学領域の長尾 祐樹准教授、学生のWang, Fangfangさん(博士後期課程2年)、修了生のWang, Dongjinさん(令和2年9月博士前期課程修了)らの論文が国際学術誌ChemSusChemのThe Cover Featureに採択されました。

この論文は、令和3年5月7日に本学からプレスリリースしました、次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立した内容になります。

■掲載誌

ChemSusChem

■著者

Fangfang Wang, Dongjin Wang, Yuki Nagao

■論文タイトル

OH− Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films

■論文概要

本研究では、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/cssc.202100711

The Cover Feature詳細: https://doi.org/10.1002/cssc.202101142

令和3年6月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/06/22.html高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 名古屋工業大学 学校法人立教学院 立教大学 国立大学法人 山形大学 |

高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

ポイント

- カルボン酸基の濃度を制御した弱酸性高分子を合成し、水素イオンの輸送を薄膜状で評価

- カルボン酸基は、少なくとも二種類の状態で存在

- カルボン酸基が低濃度になると、カルボン酸基が薄膜界面により多く存在

- カルボン酸基の濃度の低下に伴い水素イオンの輸送経路は内部輸送から界面輸送が支配的

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹 准教授、スワンスントン アトチャヤ氏(大学院博士後期課程在籍)は、名古屋工業大学・大学院工学研究科 生命・応用化学専攻の山本 勝宏 准教授、立教大学・理学部の永野 修作 教授、山形大学・学術研究院(理学部主担当)の松井 淳 教授との共同研究で、燃料電池や生体活動等で重要となる水素イオンの輸送において、モデル高分子薄膜のカルボン酸基の濃度を制御することで、水素イオンの輸送経路が薄膜内部と界面で切り替わる現象を発見しました。本成果により、エネルギー変換システムの高度化やイオンを能動的に制御するための界面分子設計に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年5月21日(英国時間)に電気化学会刊行のElectrochemistry誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(C)、科研費基盤研究(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

生体系ではタンパク質等の高次構造が、イオン輸送チャネルの制御を行い、イオン輸送の外場刺激応答を実現しています。また、生体材料界面でのイオン輸送は1960年代から議論が続いています。この機能を人工的に設計・構築することは未だ容易ではありません。長尾准教授らは、イオンの中でも水素イオンに着目し、水素イオンを人工的かつ能動的に制御するための要素技術に関して研究を推進してきました。

酸の素である水素イオンは、材料中を輸送されることで燃料電池や生体活動等のエネルギー変換システムで重要な役割を果たします。この水素イオンは、材料内部の非常に小さなスケールの通り道に沿って輸送されると考えられてきました。近年、エネルギー変換システムの高度化に伴い、高性能化のために材料の内部だけでなく端(エッジ)である界面の分子設計も重要視されています。しかし、材料界面における水素イオンの輸送に関する基礎研究は十分に行われていません。今回長尾准教授らは、生体材料ではなく、酸の素の一種であるカルボン酸基の濃度を制御した合成高分子を用いて、薄膜中の水素イオンの通り道について研究を実施しました。その結果、水素イオンが薄膜内部を通る道が不足すると、水素イオンは薄膜の表側と裏側に相当する薄膜界面に沿って輸送されることを明らかにしました。

本研究では、ポリスチレンと呼ばれる高分子の側鎖にカルボン酸基が化学修飾された高分子を合成しました(図1)。比較のためにカルボン酸基の濃度を高いものから低いものまで四種類合成しました。高分子を薄膜化し、赤外線を用いて分子構造を調べた結果、酸の素となるカルボン酸基の状態が少なくとも二種類あることがわかりました。一つはカルボン酸基が単体で存在する状態(フリーな状態)、もう一つは二つのカルボン酸基がお互いに向き合った二量体で存在する状態(ダイマー状態)でした。ダイマー状態は、二つの水素イオンが二つのカルボン酸基に挟まれた状態となり、水素結合と呼ばれる結合で安定化されています。研究グループは、カルボン酸基の濃度を高くすると、フリーな状態のカルボン酸基の量が相対的に増加し、ダイマー状態のカルボン酸基の量が減少する傾向を見出しました。さらに、カルボン酸基の濃度が低い場合には、フリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することも明らかにしました。高分子薄膜中ではカルボン酸基は均一に存在しておらず、その濃度によって存在状態が異なることもわかりました。

この結果から研究グループは、カルボン酸基の濃度を低くすると、薄膜界面にフリーなカルボン酸基が集合し、水素イオンが薄膜内部ではなく界面に沿って輸送される仮説を検討しました。具体的には、水素イオン輸送の性能指標の一つにあたる水素イオン伝導度の評価を、インピーダンス法と呼ばれる手法を用いて実施しました。結果は仮説を裏付けるものであり、カルボン酸基の濃度が高い薄膜では、水素イオンが薄膜内部で輸送されることが支配的であるのに対して、カルボン酸基の濃度が低い薄膜では、水素イオンは薄膜内部ではなく薄膜界面に沿って輸送されることがわかりました(図2)。これはフリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することと、薄膜内部には水素イオンの輸送にあまり寄与しないと思われるダイマー状態のカルボン酸基が多いためであると考えられます。この結果から、水素イオンは材料内部を必ずしも通らずに、通りやすい道があれば材料の端である界面に沿って輸送されることもあることが示されました。

図1 本研究に用いた高分子材料

図2 高分子薄膜における水素イオンが輸送されるイメージ。内部輸送(上)と界面輸送(下)

【今後の展開】

高分子材料中の水素イオンの輸送は、材料内部の通り道に沿って輸送されると考えられてきました。しかし本研究では、酸の素や構造の状況によっては、水素イオンは材料内部ではなく界面に沿った輸送が支配的になることがわかりました。このイオンの界面輸送は無機材料では既に知られていましたが、高分子材料においても界面輸送が可能であることから、界面の分子設計に活かせる可能性があります。また、これまで説明できなかった水素イオンの輸送現象の理解にアプローチすることもできるかもしれません。特にカルボン酸基は生体活動で重要な役割を担っています。今後長尾准教授らは、エネルギー変換システムの高度化に加え、イオン輸送の人工的かつ能動的な制御を目指して、得られた知見を活かしていきます。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | Electrochemistry |

| 題名 | "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" |

| 著者名 | Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年5月21日(英国時間)に著者原稿版がオンラインで掲載 |

| DOI | 10.5796/electrochemistry.21-00042 |

令和3年5月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/28-1.html次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において

水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

ポイント

- 高分子薄膜状のアニオン交換膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立

- サンプルの合成から評価まで、空気中の二酸化炭素の影響を排除

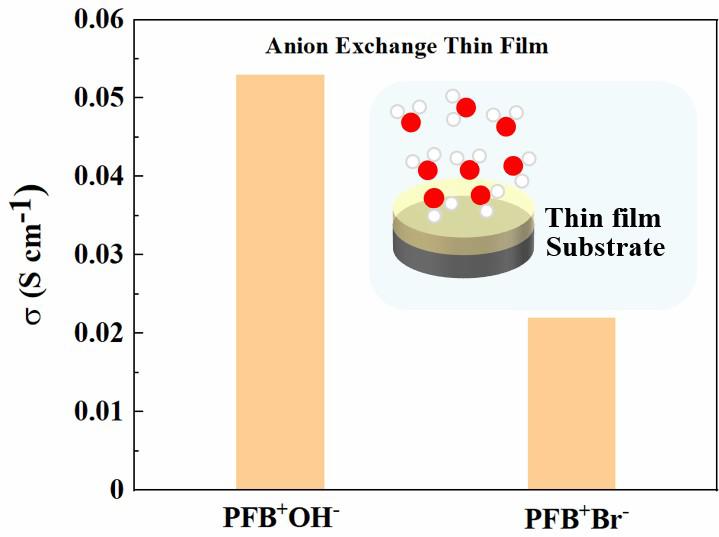

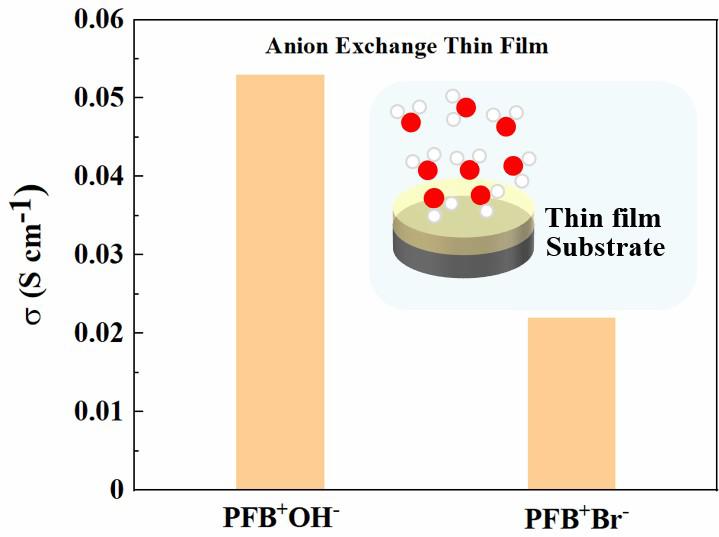

- 0.05 S cm-1の高い水酸化物イオン伝導性(Br-型のアニオン交換薄膜の2倍以上)

- 次世代燃料電池の性能向上への貢献が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹准教授、オウ ホウホウ 大学院生(博士後期課程在籍)、ワン ドンジン 大学院生(博士前期課程修了)らは、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年4月29日(英国時間)にWiley社刊行のChemSusChem誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤(C)、科研費基盤(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

資源の少ない日本が脱炭素化を進めながら持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。長尾准教授らは、これまで水素社会に貢献する燃料電池の性能向上に関する研究を推進してきました。

長尾准教授らは、現在の燃料電池に利用されるプロトン交換膜に加え、次世代燃料電池で利用が検討されているアニオン交換膜における、水酸化物イオン伝導性の研究に取り組んでいます。この次世代燃料電池は、従来必要とされてきた白金などの貴金属触媒に依存せずに動作が可能であることから、世界的に研究報告例が増加しています。アニオン交換膜とは、陰イオンが膜の内部を移動可能な材料であり、特に水酸化物イオンが高速に移動する材料はこの燃料電池に欠かせません。水酸化物イオンが内部を移動するアニオン交換膜は、空気中の二酸化炭素と容易に反応する特徴があり、燃料電池の性能を低下させることが知られています。アニオン交換膜の水酸化物イオン伝導性を評価するためには、膜を水に浸漬することで空気中の二酸化炭素の影響を排除する必要がありました。しかし、実際の燃料電池では、アニオン交換膜は水に浸った状態で動作していないため、二酸化炭素の影響を排除した、より燃料電池の動作環境に近い加湿状態での評価法が求められてきました。

アニオン交換膜のもう一つの重要な役割は、燃料電池の反応場である電極触媒界面に薄膜状で存在することにより、アニオン交換膜から電極触媒へ水酸化物イオンを高速に輸送することです。しかし、これまでは水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を評価する方法がありませんでした。今回、長尾准教授らは、モデル高分子として合成したアニオン交換膜を基板上に薄膜化し、薄膜の作成から各種物性評価の終了までの間、空気中の二酸化炭素の影響を受けない評価方法を確立し、世界で初めてアニオン交換薄膜における水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を明らかにしました。

研究成果として、水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜(OH-型、図1)は、0.05 S cm-1と比較的高い水酸化物イオン伝導性を示すことや、臭化物イオン型のアニオン交換薄膜(Br-型)と比較すると約2倍のイオン伝導度を有することがわかりました(図2)。さらに、厚膜状のアニオン交換膜と270nmの厚さの薄膜では、水酸化物イオン伝導度が同程度であることも明らかにしました。この結果はプロトン交換膜で知られている、厚さが薄くなるにつれてイオン伝導度が低下する傾向と異なる知見となりました。

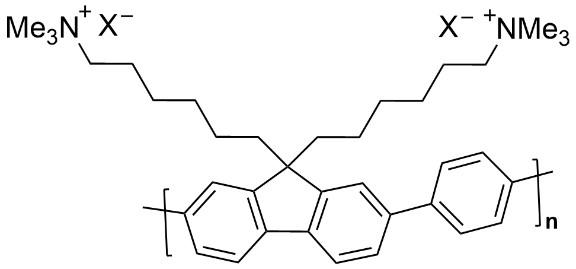

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

【今後の展開】

空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、アニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の相関に関する知見を得た例は世界初となります。これらの研究成果は、次世代燃料電池の反応場を設計する上で重要な知見となりえます。今後長尾准教授らは、確立した評価手法を利用して、分子構造の異なる複数のアニオン交換膜の評価を推進することで、得られた知見が普遍性を有するのかどうかを含め検討していく予定です。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemSusChem |

| 題名 | OH- Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films |

| 著者名 | Fangfang Wang, Dongjin Wang, and Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(英国時間)にオンライン版に暫定版が掲載 |

| DOI | 10.1002/cssc.202100711 |

令和3年5月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/07-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/07/07-1.html学生のYAOさんが第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生のYAO, Yuzeさん(博士前期課程2年・物質化学領域・長尾研究室)が第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回、第68回高分子討論会は、9月25日~27日にかけて、福井県福井市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■研究題目、論文タイトル等

高プロトン伝導性半脂環式アルキルスルホン化ポリイミド薄膜におけるリオトロピック液晶性と組織構造

■研究者、著者

Yuze Yao, Hayato Watanabe, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

固体高分子形燃料電池は、電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電気を取り出す電池です。この電池の高性能化のためには、燃料電池反応が起こる触媒層において、プロトンを円滑に輸送するアイオノマーと呼ばれる高プロトン伝導性高分子が必要です。本研究では、新規に合成されたスルホン化ポリイミド薄膜が、これまでの知見を超えて、10-1 S cm-1オーダーの高プロトン伝導率を示しただけでなく、その高プロトン伝導性が高分子の組織構造に由来することを見出しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました長尾准教授と名古屋大学の永野修作先生をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年10月18日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/18-1.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

物質化学領域の長尾祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、11月1日~11月10日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われ今後の研究について本学教員や学生と議論がなされました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年11月1日―平成29年11月10日

■研究テーマ

マレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する共同研究プログラム

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のマレーシア工科大MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の海老谷教授、松見教授、実験をサポートして下さった大坂講師、西村講師、宮里主任技術職員、教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

X線光電子分光(XPS)による測定の指導

成果報告会後の記念撮影

日本科学未来館を訪問

金箔貼り体験

平成29年11月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/13-1.html物質化学領域の長尾准教授の研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾祐樹准教授の研究成果をまとめた論文が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。(Invited Feature Article)

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 12547-12558.

■著者

Yuki Nagao *

■論文タイトル

Proton-Conductivity Enhancement in Polymer Thin Films

■論文概要

プロトン伝導性薄膜は固体高分子形燃料電池の反応場でアイオノマーと呼ばれ、プロトン交換膜から電極触媒へのプロトンの輸送を行っている。長尾准教授はアモルファス高分子の構造を基板界面や金属界面との相互作用を用いて変化させ、高分子の配向構造や組織構造とプロトン伝導性の関係を調べてきた。Langmuir誌の編集者から、長尾准教授の研究成果をレビューの形でまとめて掲載する機会を与えられたため、招待論文として執筆を行った。

■採択にあたって一言

これまでの研究成果は共同研究者と多くの学生さんに支えられてきました。この場をお借りして皆様に心よりお礼を申し上げます。また、レビューの執筆の機会を与えてくださった関係者各位にお礼申し上げます。

参考: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01484

平成29年11月9日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/9-1.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

物質化学領域の長尾 祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、2月23日~3月5日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生・学部生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの廃水・廃液処理技術開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年2月23日~平成29年3月5日

■研究テーマ

マレーシアの廃水・廃液処理技術開発に関する技術交流

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のUTM MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の松見教授、山口拓実准教授、実験をサポートして下さった10名以上の教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

山口拓実准教授によるNMRの原理の説明

NMR装置の見学

XPSのデータ解析方法の指導

FT-IR測定のための液体サンプルの調整方法の指導

成果報告会後の記念撮影

金箔貼り体験

平成29年3月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/03/07-1.html学生の小野さんが第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウムにおいてPoster Awardを受賞

学生の小野祐太朗さん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)が、金沢大学の超然プロジェクト等が主催した国際シンポジウム 2nd International Symposium on Center of Excellence for Innovative Material Sciences Based on Supramolecules(第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウム)において、Poster Awardを受賞しました。

本シンポジウムは金沢大学の超然プロジェクト等によって主催された国際シンポジウムです。Sauvage先生によるノーベル賞特別講演と10件の基調講演・招待講演、約60件のポスター発表があり、超分子に関する討論がなされました。超分子とは分子同士を相互作用で集合させた分子のことを指し、記憶に新しい2016年のノーベル化学賞の受賞理由の「分子機械の設計と合成」に関連しています。ポスター賞は審査委員が各ポスターを審査し、数名にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

平成28年10月27日

■論文タイトル

Liquid crystalline structure and proton transport in sulfonatedpolyimide thin film(スルホン化ポリイミド薄膜における液晶構造とプロトン伝導性)

■論文概要

組織構造化する新しいタイプの燃料電池用高プロトン伝導材料を開発しました。この材料は含水によって周期構造や規則性が向上する特徴を有しており、組織構造を有する高プロトン伝導性高分子材料としては初めての材料になります。

■受賞にあたって一言

超分子化学は、次世代の化学を担う一分野として、ノーベル賞受賞によりさらなる飛躍が期待されており、そのシンポジウムでこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました長尾先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

|

|

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-2.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

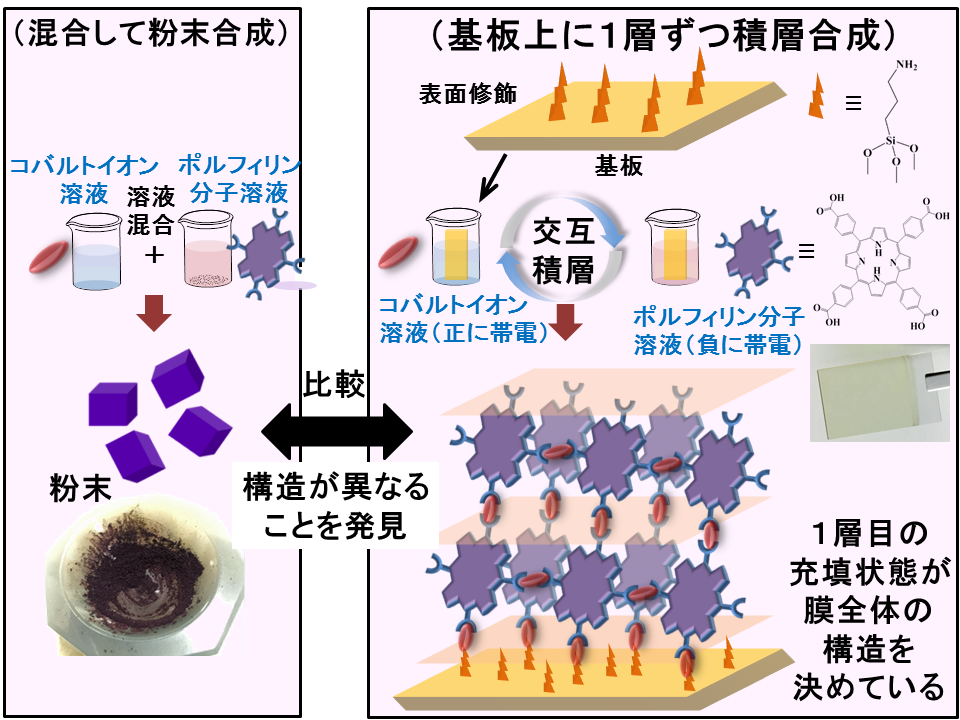

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.htmlブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

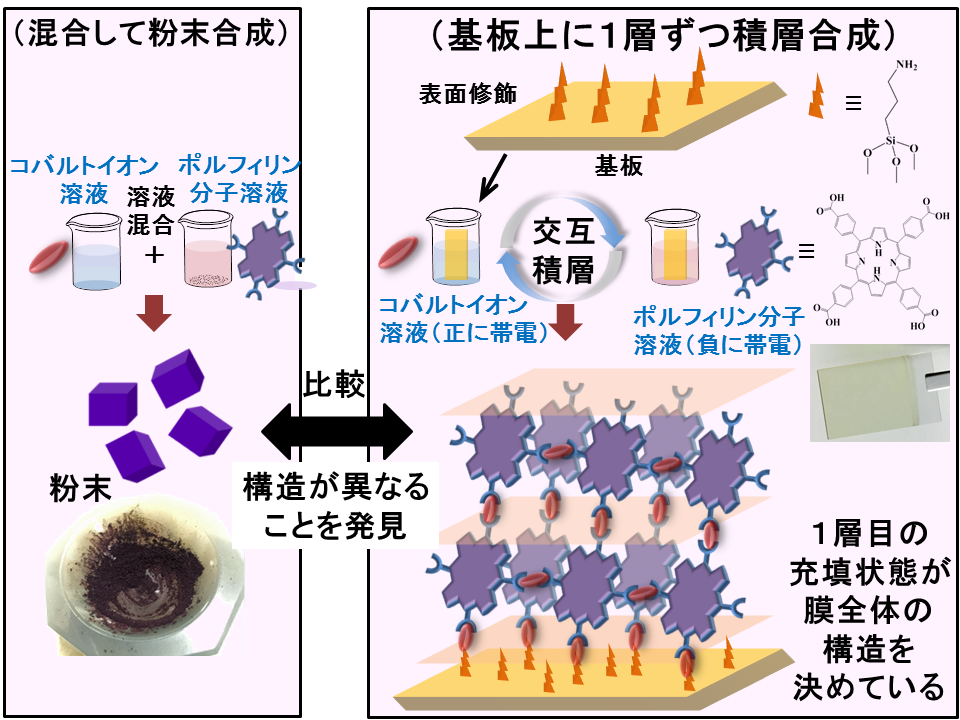

ブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、材料表面を高分子で修飾する表面高機能化技術において新たな知見を得ることに成功しました。材料表面が有する濡れ性、帯電性、防汚性、自己修復性等の機能性表面は、我々の生活をより快適で安全なものにしてくれます。これまでに2種類の機能性分子を交互に組み上げる技術は、数例報告されていましたが、得られたナノ薄膜注1)の密度や構造周期性については明らかにされていませんでした。これに対して、本研究は、ナノ薄膜の密度や構造周期性が膜厚に応じて変化することや分布があることを実験的に明らかにしました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに平成28年5月13日に公開されました。

| 1. 研究の成果 | ||

|

ブロック遊びのように分子を1種類ずつ材料表面に自在に組み上げる技術は、材料表面の濡れ性、帯電性、防汚性等の高性能化を目的としたコーティング技術等に応用できることから、新しい技術として注目されています。これまでに2種類の機能性分子を交互に積層することでナノ薄膜が得られることは数例報告されていましたが、組み上げた積層回数に応じてどのような高分子ネットワーク構造ができているかについては不明な点が数多くありました。 |

||

分子の積層方法と得られたナノ薄膜の密度・構造周期性の分布 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

今回の研究成果によって、材料表面を分子レベルで機能修飾するための新しい設計指針を得ることが出来ました。我々はグローバルな課題として認識されている水問題への取り組みに関心があります。今後、汚染水を浄化する多孔質フィルターの多孔質性を保持したまま表面の防汚性を向上させる技術開発のような応用展開が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ナノ薄膜:厚さが10億~1億分の1メートル程度の薄い膜。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年5月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/05/17-1.html