研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ナノとバイオを融合して医療と環境の問題を解決する

ナノとバイオを融合して

医療と環境の問題を解決する

バイオナノ医工学デバイス 研究室

Bio-Nano Medical Device Laboratory

教授:高村 禅(TAKAMURA Yuzuru)

E-mail:

[研究分野]

BioMEMS、微小流体デバイス、分析化学、バイオセンサ

[キーワード]

血液分析チップ、一細胞解析、質量分析チップ、マイクロ元素分析、微細加工プロセス、バイオチップ、マイクロプラズマ

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちが扱う対象は分野融合的要素が強く、従って本研究室では様々なバックグラウンドの学生を受け入れております。生物、化学だけでなく、物理、機械、電子、制御、材料など、個人のバックグラウンドに応じたテーマを設定し、研究を進めます。

この研究で身につく能力

何かを解析するチップの研究が多いので、分析科学の要素は押し並べて身につきます。微量なサンプルを扱うので、微量な生体サンプルのハンドリング技術、生体分子と無機材料の界面の調整技術、微量な蛍光や光信号の観察・計測技術等が身につきます。また、チップを作成するには、フォトリソグラフィー等、マイクロマシンの技術が身につきます。新しい材料を使う場合は、成膜やエッチングの為のプロセス開発を行うこともあります。チップの開発では、流体の動きや熱の伝達をシミュレーションし設計することもあります。修了生は、計測機器メーカへの就職が多いですが、半導体製造機器メーカや、薬品会社へ就職する方もいらっしゃいます。

【就職先企業・職種】 計測機器メーカ、電気、機械、半導体製造機器メーカ、半導体メーカ、薬品関連

研究内容

半導体プロセスを応用して、ウエハ上に小さな流路や反応容器、分析器等を作りこみ、一つのチップの上で、血液検査等に必要な一通りの化学実験を完遂させようという微小流体デバイス、μTAS(micro total analysis systems)やLab on a chipと呼ばれる研究分野が急速に発展しています。これは、病気の診断、創薬、生命現象の解析に応用でき、大きな市場と新しい学術分野を開拓するものとして期待されております。また、いろいろな形状の微小流路内を、流体や大きな分子が流れるときの挙動は、ブラウン運動や界面の影響が支配的で、流体力学でも分子動力学でも扱えない新しい現象を含んでいます。当研究室は、このような新しい現象をベースに、ナノとバイオを融合した次世代のバイオチップ創製を目指した研究を行っています。

主なテーマを次に示します。

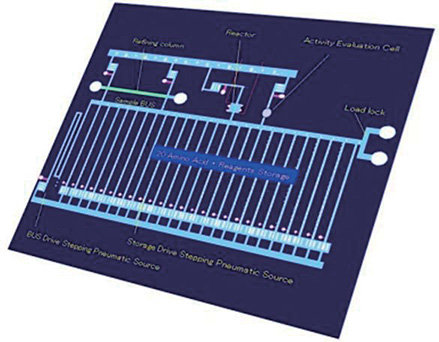

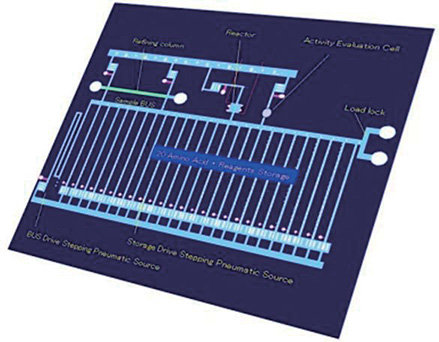

図1.作成したバイオチップの例

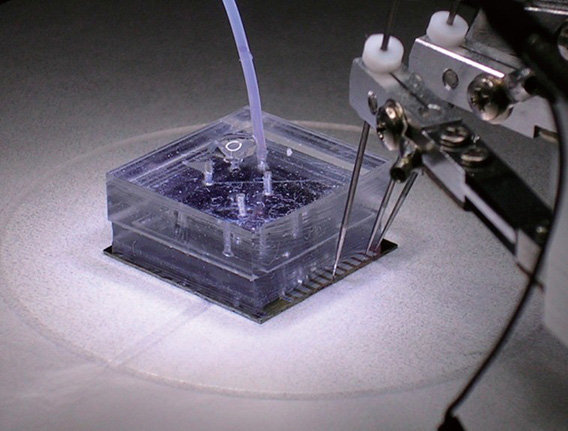

図2.汎用微小流体チップ案

1)高集積化バイオ化学チップの開発

高機能バイオチップの実現には、チップ内での流体の駆動機構と、高感度な検出器の開発が重要になります。本研究室では、溶液プロセスによるPZTアクチュエータアレイや電気浸透流ポンプをはじめ様々なチップ内での液体駆動機構と、ナノ材料を駆使した新しい検出器の開発を進めています(図1)。これらを用いて、組織中の一細胞を分子レベルで解析可能なチップや、高度な処理をプログラム次第で様々にこなす汎用微小流体チップの開発を目指しています(図2)。

2)高感度バイオセンシング技術の開発

一滴の血液には、体内の様々な状態を反映した多くの情報が含まれております。これらを頻繁に解析することで、重篤な病気の超早期発見や、日々の健康管理、あるいは老化や病気が起きにくい体質になるために食事や運動をガイドする等、様々なことが可能になると考えられております。このためには、非常に微量なバイオマーカを簡易に測定する技術が必要です。私どもは、自己血糖測定器と同じ手間とコストでpg/mLオーダの測定ができるチップや、質量分析チップの開発を行っております。

3)液体電極プラズマを用いたマイクロ元素分析器の開発

中央を細くした微小な流路に液体のサンプルを導入し、高電圧を印加するとプラズマが発生します。このプラズマからの発光を分光することにより、サンプル中の元素の種類と量を簡単・高感度に測定することができます。この原理を用いて、食物、井戸水、土壌工場廃水・廃棄物に含まれている有害な金属(Hg、Cd、Pbなど)などを、オンサイトで測定できるマイクロ元素分析器の開発を行っています。

主な研究業績

- Pulse-heating ionization for protein on-chip mass spectrometry,Kiyotaka Sugiyama, Hiroki Harako, Yoshiaki Ukita, Tatsuya Shimoda, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry, 86, 15, 7593-7597, 05 August 2014.

- Development of automated paper-based devices for sequential multistep sandwich enzyme-linked immunosorbent assays using inkjet printing, Amara Apilux, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Orawom Chilapakul and Yuzuru Takamura, Lab Chip,13(1), 126-135, January 2013.

- High sensitive elemental analysis for Cd and Pb by liquid electrode plasma atomic emission spectrometry with quartz glass chip and sample flow, Atsushi Kitano, Akiko Iiduka, Tamotsu Yamamoto, Yoshiaki Ukita, Eiichi Tamiya, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry 83(24), 9424-9430, 04 November 2011.

使用装置

クリーンルーム半導体製造装置一式

電気化学測定装置

表面プラズモン共鳴測定装置

イムノクロマトグラフ製造装置

全反射蛍光一分子観察装置

研究室の指導方針

iPS細胞など最近の新しい医療技術の多くは、新しい工学的技術の進歩が発端になっていることをご存知でしょうか。その多くに、高度に発展したナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合技術が使われています。この分野は、まさに今アクティブで、また人類への多くの貢献が期待されている分野でもあるのです。私どもの研究室には、様々なバックグランドと目的を持った学生さんが来ます。私どもは一人ひとりの目的に合わせたゴールを設定し、そこに向かって必要なものを自ら獲得できる様に、サポートとガイドを行うことを主な指導方針としています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

令和7年度第1回・第2回全学FDを開催

本学では、教育内容および指導方法の改善・充実を目的として、令和7年度第1回および第2回全学FD(Faculty Development)を開催しました。

■第1回全学FD

7月23日(水)、「シラバスと成績評価について」というテーマで、本学小ホールにて第1回全学FDを開催し、69名の教員が参加しました。

FD担当の高村禅教授の挨拶に続き、大学評価WG主査の芳坂貴弘教授より、本学における「シラバスと成績評価」の現状や課題、「必修A科目」「シラバス」「研究室教育方針」の修正の必要性について、事前アンケート結果を交えて説明がありました。

続いて、「必修A科目を授業科目としてどのように位置付け、研究室教育を通じてどう評価するか」や「シラバス改善・準備学修の計画方法」などをテーマにグループ討議を実施。発表を通じて、シラバスや成績評価に関する理解を深めるとともに、研究領域を超えた意見交換の機会となりました。

事後アンケートでは、「他の学位プログラムの運営を知ることができた」「研究室での指導方針を共有できて有意義だった」などの意見が寄せられました。

■第2回全学FD

9月26日(金)、第2回目は「副テーマ研究の指導・評価方法について」をテーマに、小ホールにて開催し、71名の教員が参加しました。副テーマ研究は、主指導教員とは異なる教員のもとで行われる選択必修科目で、異分野研究や共同研究などを通じて幅広い学びが得られる、本学の特色ある教育プログラムです。

FD担当の廣川直准教授による説明の後、12のグループに分かれて議論を行い、成果を発表しました。討議では、副テーマ研究の多様な実施形態や、実施時期・期間の適切な管理の重要性、他領域との連携促進など、多面的な意見が共有されました。

事後アンケートでは、「他研究室の指導・評価方法を知ることができて有意義だった」「評価基準について継続的に議論すべき」などの声が寄せられました。

本学では、今後もFD活動を通じて教育の質の向上を図り、より良い学びの環境づくりに取り組んでいきます。

第1回全学FDの様子

令和7年11月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/11/12-1.htmlバイオ機能医工学研究領域の廣瀬講師がCHEMINAS 49において優秀研究賞を受賞

バイオ機能医工学研究領域の廣瀬大亮講師が、化学とマイクロ・ナノシステム学会第49回研究会(CHEMINAS 49)において、優秀研究賞を受賞しました。

一般社団法人化学とマイクロ・ナノシステム学会は、化学・生命科学・医学などの物質や生命現象を対象とする学問分野と、マイクロ・ナノスケールの材料・加工、計測・制御、システム構築などを対象とする工学技術を融合することで、新たな学術領域・技術分野を開拓し、それらを応用した新規産業の創出を目指しています。

CHEMINAS 49は、令和6年6月1日~2日にかけて東京農工大学小金井キャンパスにて開催され、研究の質とフラッシュプレゼンテーションを含む発表の質の両面において、優秀な研究発表を行った正会員または賛助会員の発表者、及びその連名者全員に優秀研究賞が授与されました。

※参考:CHEMINAS 49

■受賞年月日

令和6年6月2日

■研究題目、論文タイトル等

酸化物薄膜トランジスタ型核酸センサーの機械学習を用いた検出判定

■研究者、著者

廣瀬大亮、ZHAO Yunshu(博士前期課程2年)、高村禅

■受賞対象となった研究の内容

本研究室で研究を進めている酸化物薄膜トランジスタ(ox-TFT)型センサーは、小型、高感度、リアルタイム検出可能と、核酸検出の極めて有力なツールとなる可能性を有している。しかしながら、検体のわずかな液性変化で検出判定が左右されるという打たれ弱さがあった。そこで我々は、機械学習を用いることでより精度の高いDNAの検出判定が可能になるのではないかと考えた。500以上の実測データを用いて、主成分分析による測定データの次元圧縮ならびに教師あり学習による検出判定を行ったところ、高精度での核酸の検出判定ができることがわかった。

・発表ポスターより

背景

作製した酸化物薄膜トランジスタ型センサーと機械学習による検定結果

■受賞にあたって一言

この度は化学とマイクロ・ナノシステム学会第49回研究会において優秀研究賞を受賞でき、大変光栄です。講師就任後、初の発表でしたが、気負うことなくこれまでの成果をまとめることができたのが、吉と出たかと思っています。材料科学と情報科学を組み合わせることで、魅力的な研究となったと実感しております。高村禅教授をはじめ、研究室の皆さまより様々なサポートをいただいたことに深く感謝します。

令和6年8月22日

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手 ~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

|

| 三菱マテリアル株式会社 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手

~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

三菱マテリアル株式会社と北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市) バイオ機能医工学研究領域の高村禅教授、廣瀬大亮助教は、共同で新規の固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサを開発し、実用化に向けた製品開発に着手しました。

医療の分野における遺伝子検査では、一般的にPCR(Polymerase Chain Reaction)法など核酸を増幅して検査する方法が用いられていますが、検査機器が高価であり、また、大型のため用途が限定されています。

三菱マテリアルでは、従来より金属や酸化物など様々な材料に薄膜を形成するための研究開発を行っており、湿式成膜による薄膜材料開発に関する高い技術力を有しています。このたびの共同開発ではその技術を応用し、検知部に独自に開発した固体電解質薄膜トランジスタを用いた新たなバイオセンサを開発しました(模式図参照)。

本バイオセンサでは、微小な電荷による電圧変化を検出することでPCRなどの増幅法に比べて短時間で検査結果を得ることができます。また、微細加工技術を利用してセンサ素子を並列に複数個配列することができるため、複数の核酸・病原体の同時検出が可能となります。さらに、固体電解質薄膜トランジスタ自体が小さいため、バイオセンサの小型化が可能であり今後も用途の拡大が見込めます。

今後は測定可能な核酸の種類を拡張するとともに、複数の種類を含む病原体を同時に検出可能なセンサの製品化に取り組み、実用化に向けた製品開発を推進します。

三菱マテリアルグループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、これからも非鉄金属素材およびライフヘルスケア分野に付加価値の高い製品の開発・提供を通じて、豊かな社会の構築に貢献してまいります。

新開発のバイオセンサ

【性能】

固体電解質薄膜トランジスタの表面に負の電荷を有する核酸が特異的に吸着した場合、表面電荷の変化が生じ、変化に対応した電圧変化を大きなシグナルとして読み取ることが可能です。(図1参照)

図1 新規開発品によるシグナル増強について

固体電解質薄膜トランジスタを用いて、大腸菌に含まれる稀薄な核酸について、増幅することなく検出できることを確認しました。(図2参照)。

図2 大腸菌検出結果

【関連情報】

本リリースで紹介している固体電解質薄膜トランジスタは、以下のJournalに掲載されています。

Journal of Applied Physics 127, 064504 (2020)

令和5年5月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/19-1.html【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUoTLUvGN2mx42RB0ykjVc0TqCSstF67wlJ-cTUJIr9HM-dg/viewform 申込期限:令和4年3月2日(水) アブストラクト集 |

【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://forms.gle/C1oAk75Fmzhdfcub9 申込期限:令和4年2月25日(金) |

日本医療研究開発機構(AMED)令和3年度 開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業「現場使用可能な新型コロナウイルス変異株RNA検出システムの開発と開発途上国・新興国での性能評価」キックオフフォーラム

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)発ベンチャーのBioSeeds(バイオシーズ)株式会社は、この度、表題のAMED事業に採択され、令和3年11月より令和6年3月までの事業がスタートしました。この事業では、同社が開発した唾液から微量の新型コロナウイルスSARS-CoV-2を現場で短時間(30分以内)に大量検査を可能とする高度な等温核酸増幅法(RICCAテスト)を活用し、COVID-19の感染者が多いインドにおいて感染拡大を食い止めるため、インド社会での実装を目指しています。

事業内容、研究概要を広く紹介し、関心の喚起と協力企業の拡大を目的として、下記のとおりキックオフフォーラムが開催されますので、ご案内いたします。

記

|

1 開催日時 令和4年1月19日(水) 13:30~15:40

2 開催場所 北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市旭台1-1)

知識科学系講義棟2階 中講義室 3 概 要 フォーラムは、駐日インド大使のサンジェイ クマール ヴァルマ閣下をはじめとする来賓をお迎えして開催し、JAIST先端科学技術研究科の高村禅教授および金沢大学融合研究域の松島大輔教授による基調講演も行います。

プログラム、申し込み先等の詳細は、別添をご覧ください。 ※使用言語は、英語です。 |

主催:BioSeeds株式会社

共催:北陸先端科学技術大学院大学ほか

高感度新型コロナウイルスの迅速簡便な検査法RICCAの開発に成功 ~高度な機器不要でPCR品質の検査を15~30分で可能に~

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 BioSeeds株式会社 |

高感度新型コロナウイルスの迅速簡便な検査法RICCAの開発に成功

~高度な機器不要でPCR品質の検査を15~30分で可能に~

ポイント

- 41℃でのワンポット等温RNAおよびDNA増幅反応(器具不要)

- 迅速かつ高感度(RT-PCRと同じように検出)

- シンプルで瞬時の検出(ラテラルフローストリップ)

- 非常に費用対効果が高い(テストあたりの推定コスト500円未満)

【概要】

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)とJAIST発のベンチャー企業であるBioSeeds(バイオシーズ)株式会社(石川県能美市)、および複数の研究機関からなる研究者チームは、唾液から直接、極めて微量のSARS-CoV-2を検出できる高度な等温核酸増幅法(RICCAテスト)を開発しました。この方法は、シンプルなワンポット(一つの容器だけを用いる)方式のRNAウイルスの等温核酸増幅検出法で、高度な機器や、特別な実験室・検査室を必要としません。そのため、検査室にサンプルを送る必要が無く、総測定時間15~30分で、その場で即時に検出結果を得られます。これまでに、唾液中の低コピー数のSARS-CoV-2の直接検出に成功しております。研究者チームは、その場検査や、検査設備を簡単に調達できない地域等での検査手段として、実用化を目指しています。 |

【背景・研究成果】

COVID-19の感染を食い止めるための最も効果的な方法は、症状のあるなしにかかわらず、感染の疑いのある人を特定して隔離することです。SARS-CoV-2のアルファからデルタまでの4種の懸念される変異株(VOC:variant of concern)およびイータからミューまでの5種の注目すべき変異株(VOI:variant of interest)が数カ月のうちに世界中に広まったように、新しい感染性ウイルス株が急速に出現しているため、COVID-19の迅速かつ高感度で信頼性の高い検査法の利用は、病気、さらにはパンデミックの制御に不可欠です。現在、世界的に流行しているCOVID-19では、主にRT-PCRによる検査が行われています。しかし、この検査室を必要とする方法は、サンプルの前処理が必要であることや、高価な装置(蛍光光度計付きサーマルサイクラー)が必要なことから、現場での検査は難しく、また短時間での大量検査にも課題があります。PCRに類似した分子検査を行う方法として、LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) やSDA (Strand Displacement Amplification) などの様々な等温核酸増幅法が現在使用されています。しかし、これらの方法は、PCRと比較して特異性や感度が低いことが報告されています。また、これらの方法の多くは、実験室でのウイルスRNAの分離、溶解、精製、増幅など、面倒な前処理を必要とします。

この問題を解決するために、JAISTのマニッシュ ビヤニ特任教授率いるチームは、ウイルスRNAの標的配列を、特別な装置を必要とせず、現場で正確に検出できる高感度かつ超高速な方法を開発し、この検出法をRICCA(RNA Isothermal Co-assisted and Coupled Amplification)と名付けました。

現在、RICCAを使用して、既にSARS-CoV-2のアルファ株とデルタ株の2つの変異株を検出しており、他の変異株にも適応可能と考えられます。RICCAアッセイに必要なものは、ヒートブロック(恒温槽)と、25種類の試薬を含む混合液があらかじめ入ったチューブだけであり、RNA特異的増幅とDNA特異的増幅を同時に行うことができます。RICCAのコストは現在のRT-PCR法等と比較しても安価であり、より広範囲な用途に適用可能と考えられます。したがって、RICCAにより、COVID-19分子診断の「ラボフリー、ラボクオリティー」のメガテストプラットフォーム(医療検査室レベルの集団検診に向けた基本的な方法)も実現できる可能性があります。また、将来的には、このプラットフォームを使って他の感染性ウイルスを検査することも可能です。

RICCAは、COVID-19の検査に必要な設備を簡単に調達できない発展途上国では特に有用です。ビヤニ特任教授のチームは、その場検査や、検査設備を簡単に調達できない地域等での検査手段として、実用化を目指しています。また、RICCAのロボット化およびモバイルプラットフォームの設計を行っています(卓上プロトタイプはBioSeeds株式会社で開発中)。このプラットフォームが実現すれば、サンプル輸送の負担を軽減し、COVID-19診断を消費者が直接実施することも可能となり、遠隔地や資源の乏しい環境で大規模な集団検査を行うことが可能となります。

この最新の研究成果の一部は、国際的な科学誌(Scientific Reports)において、京都大学(保川清教授)、大阪母子医療センター(柳原格部長)、関西学院大学(藤原伸介教授)、東北大学(児玉栄一教授)、JAIST(ビヤニ特任教授、高木昌宏教授、高村禅教授)の研究者チームと共同で行った研究成果として紹介されています。

図:SARS-CoV-2ウイルスを、直接その場で検査する新規な方法(RICCA)(A)とそれによる熱不活化SARS-CoV-2ウイルスの検出結果(A')。 閉鎖的なサンプル保持容器(B)とそれを用いた、10%ヒト唾液中での熱不活性化SARS-CoV-2ウイルスの検出例 (B')。

【謝辞】

本研究成果の一部は、AMED(日本医療研究開発機構)新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 JP20fk0108143、AMEDウイルス等感染症対策技術開発事業 JP20he0622020、JST(科学技術振興機構) 研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 産学共同 (育成型)JPMJTR20UU の支援を受けたものです。

【参考文献】

| 論文名 | Development of robust isothermal RNA amplification assay for lab-free testing of RNA viruses |

| 雑誌名 | Scientific Reports |

| 著者名 | Radhika Biyani, Kirti Sharma, Kenji Kojima, Madhu Biyani, Vishnu Sharma, Tarun Kumawat, Kevin Maafu Juma, Itaru Yanagihara, Shinsuke Fujiwara, Eiichi Kodama, Yuzuru Takamura, Masahiro Takagi, Kiyoshi Yasukawa and Manish Biyani |

| 掲載日 | 2021年8月6日 |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41598-021-95411-x |

令和3年9月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/09/08-1.html科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に3件が採択

科学技術振興機構(JST)の「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」及び「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」に本学から以下の3件の研究課題が採択されました。

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムで、大学等が創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階からの支援を、適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実用化開発等の推進を通じた企業への技術移転を行います。

また、大学等の研究成果の技術移転に伴う技術リスクを顕在化し、それを解消することで企業による製品化に向けた開発が可能となる段階まで支援することを目的とし、研究開発の状況に応じて、リスクの解消に適した複数のメニューを設けています。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」

- 研究課題名:高感度FETと等温増幅法によるウイルス・病原菌センサー開発

- 研究課題名:分離回収可能なタンパク質凝集抑制ナノ構造体

- 研究概要:機能性タンパク質の凝集抑制高分子ナノ構造体を創生し、バイオ医薬品の製造効率の向上を目指すとともに、長期保存、安定化剤としての応用展開を目指す。バイオ医薬品は、製造工程において凝集などによる効率低下や長期保存性が問題となっている。我々は双性イオン高分子がタンパク凝集抑制などの安定化作用を示すことを報告してきている。本申請ではこの化合物の分子設計の最適化を行い、磁性ナノ粒子やナノゲルの様なナノ構造体とする事で、分離回収可能な保護デバイスを創出する。この高分子は、凝集してしまったタンパク質をリフォールディングする事も可能であり、応用面のみならず学術面からの重要性も高い。

- 採択にあたって一言:世界の医薬品の主流が低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトしている中で、抗体医薬などの安定性の問題を解決するための凝集抑制高分子の開発を行っています。今回採択された研究課題では、添加した状態でタンパク質医薬品を安定化させ、必要な時には完全に分離回収できる安全かつ高性能な凝集抑制構造体を開発します。この成果により、これまで不安定で産業化できなかった効果の高いバイオ医薬品の開発やその長期保存技術に貢献したいと考えています。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」

- 研究課題名:襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発

- 研究概要:雷の事故による世界の死者は年間2万4千人にのぼり、我が国の電気設備における雷被害額は年間2千億円にのぼっている。雷雲の接近により、地表では電界が発生し、変化する。従って、正と負の電界センシングが雷の予測に極めて重要である。既存の超小型電界センサは、極性判定ができないため、これまで、雷に伴う事故について、落雷後の分析はあるが、落雷前の検知は出来ていなかった。グラフェン電界センサは負の電界を検出することができ、超高感度化と正・負が実現できれば、襲雷を予測することができる。

- 採択にあたって一言:襲雷を予測するためには、ピンポイント性、リアルタイム性が要求されます。今回、グラフェン電界センサの超高感度化の研究を進め、音羽電機工業株式会社と共同で、学校、消防、自治体などに襲雷予測システムを設置し、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思います。

令和2年11月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/20-1.html学生のCHARERNCHAIさんが2019年第66回春季応用物理学会講演奨励賞を受賞

学生のCHARERNCHAI, Sumamalさん(博士前期課程2年、高村禅研究室、生命機能工学領域)が2019年第66回春季応用物理学会講演奨励賞を受賞しました。

応用物理学会講演奨励賞は、応用物理学会春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し、その功績を称えることを目的として贈られます。

*参考:応用物理学会ホームページ

■受賞年月日

令和元年9月18日

■研究題目、論文タイトル等

Development of automated competitive ELISA paper-based analytical device using dissolvable sucrose valves for Aflatoxin B1 detection

■研究者、著者

Charernchai Sumamal, Miyuki Chikae,Wanida Wonsawat,Tue Phan Trong,Yuzuru Takamura

■受賞対象となった研究の内容

A fully automated competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) was established on a laser-cut paper-based device (µPAD) integrated with sucrose valve for the detection of a small-sized target, aflatoxin B1 (AFB1), which is a carcinogenic agent. Previously, our group reported automated µPAD for sandwich ELISA using inkjet printing (Apilux et al., 2013), however, which was not applicable for small-sized target and required complicated and time-consuming fabrication. Thus, faster and simpler techniques capable of high-precision mass production is a crucial need in order for µPADs to provide widespread affordable access to analytical tools. In this study, the conventional laser platform is introduced to remove the hydrophilic nitrocellulose membrane (NCM) creating a hydrophobic barrier along the edge of the cutline. Using laser cutting, an ease of use, accuracy, reproducibility and device production speed were improved (30 times faster than inkjet printing). To automate the multistep processes of competitive ELISA, sequential delivery of reagents was achieved with sucrose valve, which was designed to open spontaneously after a given delay, and was occupying smaller area with simpler structure compared to the winding path method for making delay used in previous work.

■受賞にあたっての一言

It is a great honor for me to receive the Young Scientist Presentation Award at the 80th JSAP Autumn Meeting, 2019. This is one of the most significant events of my research, academic and life's experience. It would not be possible for me to achieve this award without the constant support of many important people. Foremost, my deepest gratitude goes to Prof. Yuzuru Takamura for his great effort, generosity and guidance. Special thanks goes to Dr. Miyuki Chikae and Asst. Prof. Phan Trong Tue for their attention and advice. Last but not least, many thanks go to my family for their undying love and encouragement in me. This honorable and memorable moment will be motivation for all my future activities. Thank you so much.

令和元年9月24日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/09/24-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催され、本学からはシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点・生命機能工学領域の高村 禅教授が発表及び出展を行いました。

参加高等教育機関によるシーズ発表会では、高村教授は「BioMEMS技術の医療・環境応用」をテーマに発表を行い、多くの聴講者によって活況を呈しました。

また、同会場内で行われた参加高等教育機関の紹介や発表内容に関するパネル展示において、高村教授はシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点における研究内容等について紹介し、本学ブースには地元企業関係者をはじめ、参加機関関係者の方などが来訪され、活発な情報交換の場となりました。

シーズ発表会にて発表を行う高村教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/12/05-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に本学が出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催されます。

本学からは、シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点の高村 禅教授が下記のテーマで発表及び出展を行います。 参加お申し込みのうえ、ぜひ会場に足をお運びください。

| 日 時 | 平成30年11月28日(水)14:00~17:00 |

| 会 場 | ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町14-31) |

| 参加機関 | 石川県立大学、石川工業高等専門学校、金沢大学、金沢医科大学、 金沢学院大学、金沢工業大学、金沢星陵大学、金沢美術工芸大学、 北陸大学、北陸学院大学、北陸先端科学技術大学院大学 |

| 開催内容 | ・14:00~ 発表会(各高等教育機関による10分間のシーズ発表) 本学発表者:シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点 生命機能工学領域 高村 禅教授 発表テーマ:「BioMEMS 技術の医療・環境応用」 ・14:00~17:00 展示会(各高等教育機関の紹介や発表内容に関したパネル等展示) ・16:00~ 交流会(講師や他の参加者との情報交換) |

| 参加申込 | 下記PDFの参加申込フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。 (定員:50名、参加無料) 申込締切:11月26日(月) |

サイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室「光と波の不思議」を開催

1月9日(月・祝)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度の第2回目「光と波の不思議」には15名の子どもが参加しました。先端科学技術研究科(生命機能工学領域)の高村 禅教授が講師となって、光と波の性質について学んだ後、アルコールランプや自分たちで作成した分光器を使って光の強さ(スペクトル)を観測しました。

平成29年1月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/01/11-1.html