研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。タンパク質の「形」や「動き」をしらべて、未知の生命現象をひもとく

タンパク質の「形」や「動き」をしらべて、

未知の生命現象をひもとく

タンパク質NMR研究室 Laboratory on Protein NMR

教授:大木 進野(OHKI Shinya)

E-mail:

[研究分野]

構造生物化学、生物物理学、NMR(核磁気共鳴分光法)

[キーワード]

タンパク質、構造と機能、立体構造、ダイナミクス、相互作用、NMR、安定同位体標識

研究を始めるのに必要な知識・能力

試料調製(遺伝子工学、生化学)、NMR実験(パラメータ設定、多様な測定、データ処理)、解析(NMRデータ解析、バイオインフォマティクス)の3つの要素のうち、少なくとも1つに関しての知識・能力があれば、この分野の研究を始めやすいです。PC操作に強い人も歓迎します。

この研究で身につく能力

生命現象を分子レベルで考える能力が養われます。研究で扱っているのは生体分子ですが、境界領域とか複合領域と呼ばれる研究分野のため、物理・化学・生物の幅広い基礎知識が必要になります。そのため、自ずとこれらを勉強して身につけることになります。また、具体的な研究立案を通して、大目標へ到達するための道筋を考えた中目標や小目標の立て方を学びます。実験がうまくいかないときの工夫やデータの解析・解釈など、実際に研究を進めていく中で困難な課題を少しずつ解決し、それらを統合して目標へ向かっていく能力が養われます。さらに、研究経過報告や学会発表を経験することで、学術的な文章を書く能力や発表資料の作成能力、プレゼンテーション能力も身につきます。

【就職先企業・職種】 製薬・食品・化学系企業の研究、技術職

研究内容

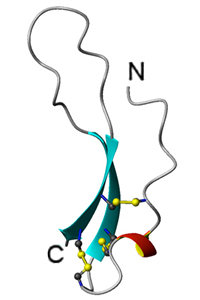

図.気孔を増やすストマジェンの立体構造。

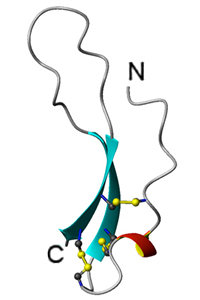

図.1H-13Cの相関をみる2次元NMR(HSQC)スペクトルのメチル基領域の拡大図。タンパク質全体が13Cで安定同位体標識されている試料(左)とバリン・ロイシンのみが標識されている試料(右)。

(1)安定同位体標識技術の開発

NMR(核磁気共鳴分光法)で測定するタンパク質は、見たい部位の炭素が13C、窒素が15Nという安定同位体で標識されていることが必要です。このような特殊なタンパク質試料は、通常、遺伝子組み換え大腸菌を使って調製されます。類似の手法として、私たちは、これまで無かった植物培養細胞を利用する安定同位体標識タンパク質調製技術を開発しています。大腸菌よりも高等な植物細胞は、大腸菌では調製が困難な複雑な構造のタンパク質を調製する潜在能力を持っています。私たちはこれまでに、このオリジナル技術を使って試料タンパク質を13Cや15Nで均一標識することや、バリン、ロイシンなどのメチル基を有するアミノ酸残基だけを特異的に安定同位体標識することに成功しています。今後は、この標識技術のさらなる高度化に取り組んでいきます。

(2)ジスルフィド結合を有するタンパク質

ジスルフィド(SS)結合を有するタンパク質を大腸菌の系で調製することは困難です。私たちは、植物培養細胞を利用してSS結合を有するタンパク質を調製し、それらの構造と機能をNMRで研究しています。幾つかの成果の例を以下に紹介します。

ストマジェンは分子内に3組のSS結合を持つペプチドホルモンで、植物の気孔の数を増やす働きをします。大腸菌ではストマジェンを大量に調製することが困難でしたが、植物培養細胞での調製に成功しました。安定同位体標識されたストマジェンを調製し、その立体構造をNMRで解明しました。その結果、ストマジェンや類縁タンパク質の特異な機能と構造との関連が明らかになりました。今では、気孔の数を増やしたり減らしたりするペプチドを設計・調製し、実際にその効果を確認することが出来るようになっています。将来、植物の光合成量や成長を人為的に自在に操ることが可能になれば、環境改善や食料問題の解決に貢献できるはずです。

分子内に4組のSS結合を持つESFは、植物の種子が出来るごく初期の段階でのみ発現するペプチドとして発見されました。ESFが働かなくなると、種子の大きさや形が不揃いになります。私たちは、ESFを植物培養細胞で調製することに成功し、その立体構造をNMRで決定しました。この結果、ESF分子表面の特別な並びをしたトリプトファン残基の側鎖がその機能に必須であることが明らかになりました。大きな種子を収穫したり、種のないフルーツを簡単に作れる日が来るかも知れません。

他にも、昆虫や爬虫類の毒ペプチドや抗菌作用を持つディフェンシンなど、SS結合を持つタンパク質は数多く存在します。これらについても構造と機能の関係を研究しています。このような生理活性を持つ生体分子についての研究は、生命現象を深く理解するだけにとどまらず、その成果が新薬開発の大きな助けとなります。

(3)シグナルを伝達するタンパク質

生体内では、タンパク質、脂質、遺伝子など多くの分子の協奏によってさまざまなシグナルが行き交っています。これらのシグナルは、メチル化、アセチル化といった修飾や、マグネシウム、亜鉛などのイオンとの結合・解離による分子構造や構造の揺らぎ具合の変化がスイッチとなって、他の分子と相互作用することで伝達されています。私たちは、カルシウムを結合するタンパク質やリン酸化されるタンパク質に焦点を絞り、それらの構造と機能をNMRで研究しています。

主な研究業績

- L.M.Costa, E.Marshall, M.Tesfaye, K.A.T.Silverstein, M.Mori, Y.Umetsu, S.L.Otterbach, R.Papareddy, H.G.Dickinson, K.Boutiller, K.A.VandenBosch, S.Ohki & J.F.Gutierrez-Marcos. (2014) “Central Cell-Derived Peptides Regulate Early Embryo Patterning in Flowering Plants” Science 344, 168-172.

- S.Zhu, S.Peigneur, B.Gao, Y.Umetsu, S.Ohki & J.Tytgat. (2014) “Experimental Conversion of a Defensin into a Neurotoxin: Implications for Origin of Toxic Function” Mol. Biol. Evol. 31(3), 546-559.

- S. Ohki, M. Takeuchi & M. Mori. (2011) “The NMR structure of stomagen reveals the basis of stomatal density regulation by plant peptide hormones” Nature Communications 2, Article number: 512 doi:10.1038/ncomms1520

使用装置

Bruker AVANCE III 800MHz-NMR装置(1H/13C/15N三重共鳴クライオプローブ付き)

研究室の指導方針

将来全く別の研究・技術の領域に飛び込んだとしても十分活躍していけるような基礎的素養を持った人材を育成したいと思います。毎日楽しみながら、こつこつと努力し、粘り強く研究に取り組みましょう。失敗でも成功でも、取得した生の実験データを見ながら議論することに重きをおきます。データの解析や考察、次の実験についての提案など、新しいアイデアを出し合うことを日頃から繰り返していきながら、論理的な思考方法を身につけましょう。また、3ヶ月に1度程度は研究室のゼミで詳細な研究経過を口頭で発表する機会があります。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/s-ohki-www/contents/Ohki_Lab.html

レッドビート由来のベタレイン色素がアミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

レッドビート由来のベタレイン色素が

アミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

| レッドビート由来のベタレイン色素が、アルツハイマー病の原因の一つとされているアミロイドβペプチドの凝集を阻害する効果を様々な分析法を用いて明らかにしました。さらに、アルツハイマー病のモデル線虫を用いた実験においても、その効果を確認することができました。 |

【概要】

石川県立大学の研究グループ(森正之准教授、今村智弘講師、東村泰希准教授、古賀博則客員教授、松本健司教授、高木宏樹准教授)は、北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域 大木進野教授と共同で、植物色素ベタレインの一つであるベタニンがアミロイドβペプチドの凝集を抑制する働きを持つことを発見しました。本研究成果は、学術誌「Plant Foods for Human Nutrition」で公表されました。

ベタレイン色素は、植物色素の一つでありオシロイバナやサボテン、雑穀のキヌアなどのナデシコ目植物で主に合成されています。ベタレイン色素は高い抗酸化活性によって、抗がん作用、抗炎症作用、コレステロール(LDL)酸化抑制作用などを持つことが示されており、本研究グループもHIV-1プロテアーゼの阻害活性を持つことを見出しています(参考文献)。このようにベタレイン色素は、多様な生理活性を持つことから、近年その効能に注目が集まっています。

本研究で扱ったレッドビートは、ヒユ科植物であり、ロシアなどで郷土料理「ボルシチ」に用いられています。レッドビートは、根の部分にベタレイン色素(主にベタニン、イソベタニン)を多く蓄積しており(図1)、別名「食べる輸血」と呼ばれ様々な生理機能を持つスーパーフードとして注目されています。

近年、高齢者の増加に伴ってアルツハイマー病による認知症患者数が増加し、罹患者のみならず介護者への肉体的・精神的負担が社会問題となっています。アルツハイマー病の原因の一つとして、アミロイドβ(Aβ)ペプチドが凝集し、脳内に沈着・蓄積することが考えられます。アルツハイマー病に関しては、決定的な治療薬が確立していないため、若い時期から、Aβの蓄積を予防することと、Aβの凝集を阻害することが重要です。

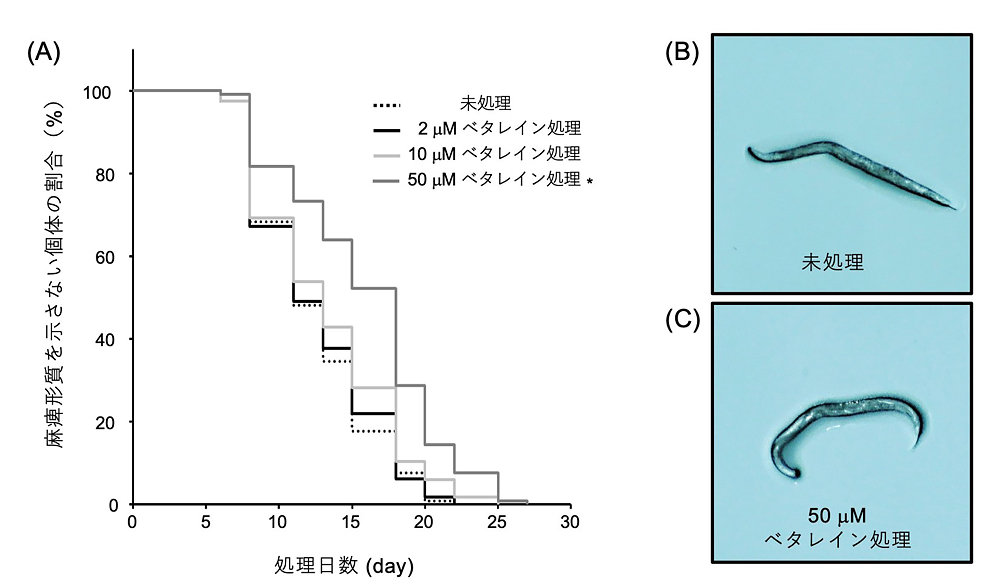

本研究では、レッドビートから抽出・精製したベタレイン色素について、Aβの凝集阻害効果の有無をThTアッセイ、電子顕微鏡、円二色性分光計や核磁気共鳴装置を用いた立体構造解析を用いて評価しました。その結果、レッドビート由来のベタレイン色素はAβの凝集を阻害する活性を持つことを明らかにしました(図2)。さらに、Aβ遺伝子を発現するアルツハイマー病モデル線虫にレッドビート由来のベタレイン色素を与え、線虫の形質出現を遅延させる事を見出しました(図3)。これらの結果より、レッドビート由来のベタレイン色素がAβの凝集を阻害することで、生物のアルツハイマー病態を緩和する機能を有する可能性を見出すことができました。今後の更なる研究により、アルツハイマー病の予防への活用が期待されます。本成果は国際特許(PCT)出願中です。また、分析機器の使用に関して、文部科学省のナノテクノロジープラットフォーム事業の支援を受けました。

【発表論文】

| 論文タイトル | Red-beet betalain pigments inhibit amyloid-β aggregation and toxicity in amyloid-β expressing Caenorhabditis elegans |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Hironori Koga, Tenta Segawa, Natsumi Desaka, Hiroki Takagi, Kenji Matsumoto, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Foods for Human Nutrition |

| DOI | 10.1007/s11130-022-00951-w |

【参考文献】

| 論文タイトル | Isolation of amaranthin synthetase from Chenopodium quinoa and construction of an amaranthin production system using suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Akio Miyazato, Hiroharu Mizukoshi, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Biotechnology Journal |

| DOI | 10.1111/pbi.13032 |

図1 レッドビート(テーブルビート)と、それに含まれるベタレイン色素

図2 レッドビート由来ベタレイン色素のアミロイドβ (Aβ)凝集阻害効果

レッドビート由来のベタレイン色素を加えたものはAβ凝集が観察されない。

(A)透過型電子顕微鏡を用いたAβの観察。スケールバー200 nm。

(B, C)NMRを用いたAβの測定。Aβ単独のNMRシグナル(B)。レッドビート由来のベタレイン色素を加えたAβのNMRシグナル(C)。Day 0のNMRシグナルが凝集していないAβ40のNMRシグナル。

図3 Aβ発現線虫の麻痺形質を利用した評価試験

50 µMレッドビート由来ベタレイン色素の処理は、アルツハイマー病モデル線虫の麻痺形質の発現を遅らせる。

(A)時間経過と共に麻痺形質を示さないAβ発現線虫の割合。

(B)未処理区で観察された麻痺形質を示す線虫。

(C)50 µMベタレイン色素処理区で観察された健常な形質を示す線虫。

【用語説明】

ベタレイン色素: カロテノイド、フラボノイドと共に植物の代表的な色素の1つ。ベタレイン色素は、紫から赤色を示すベタシアニンと黄色から橙色を示すベタキサンチンに分類される。特徴として、分子内にカロテノイド、フラボノイドには見られない窒素原子を持つ。基本骨格としてベタラミン酸を有する。

アルツハイマー病: 記憶、思考、行動に問題を起こす脳の病気。認知症の症例において、アルツハイマー病は、その60-80%を占めるとされている。

アミロイドβ (Aβ): 脳内で作られるたんぱく質から生じるペプチド。アルツハイマー病患者の脳に観察される老人斑の構成成分であり、Aβが重合・凝集することがアルツハイマー病の原因の一つと考えられている。Aβの長さは40アミノ酸残基程度であり代表的なものとして、40アミノ酸残基のAβ40と42アミノ酸残基のAβ42が知られている。

ThTアッセイ: アミロイド線維に特異的に結合し蛍光を発する試薬チオフラビンT(Thioflavin T, ThT)を用いて、アミロイドβペプチドの重合を測定する方法。

円二色性: 試料(光学活性物質)に右回りおよび左回りの円偏光を照射し、その吸収の差を測定して立体構造を解析する手法。

核磁気共鳴(NMR)装置: 強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和4年2月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/15-1.html新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

| 新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8は、過酷な環境下でも高い安定性、復元力を保つという特異な性質を持つことを発見しました。ORF8は、70度においても天然状態を保持し、70度以上で変性させても、温度が下がると天然状態に戻ること、酸性条件で変性するが、弱アルカリ条件にすると天然状態に戻ることを明らかにしました。 |

【概要】

石川県立大学 森正之准教授が中心となり、今村智弘講師、東村泰希准教授、松本健司教授および北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の重症化関与タンパク質ORF8の特異な性質を発見しました。本研究成果は、速報誌「Biochemical and Biophysical Research Communications」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、基礎疾患や肥満の罹患者が重篤化しやすく、全世界で大問題となっています。新型コロナウイルスが持つORF8タンパク質は、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質です。これまでの解析により、ORF8は、免疫機能に重要な役割を持つMHCクラスIタンパク質の働きを抑え、細胞障害性T細胞を介した免疫応答を損なう働きがあることが報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株や1つのアミノ酸残基が変異したORF8(L84S)を持つウイルス株では、重症化しにくいことが報告されています。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与することが示唆されています。

ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で二量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難です。しかし、我々は、タバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を用いて均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました(図1)。

タンパク質は一般的に、熱や酸、アルカリの影響を受けると、ひもが絡まったような変性という状態になって沈殿します。通常は、生卵が加熱されるとタンパク質が変性しゆで卵になるように、いったん変性したタンパク質は元の状態に戻りません。ORF8タンパク質がどのような条件で変性するかはその機能を知るうえで重要です。そこで、本研究では、タバコBY-2細胞で合成した野性型ORF8と変異型ORF8(L84S)の温度およびpHを変化させORF8の状態変化を核磁気共鳴(NMR)装置で解析しました。その結果、ORF8は耐熱性がとても高く70度付近まで天然状態を保持し、70度以上で変性しました。しかし、一般的なタンパク質と異なり、温度を下げると天然状態に戻ることがわかりました(図2)。またORF8は、弱酸性条件で変性してしまうこと、中性条件に戻すと元の天然状態に戻ることがわかりました。これらの結果は、ORF8が特別安定なタンパク質であることを意味します。また、興味深いことに、変異型ORF8(L84S)はORF8に比べて熱および酸への耐性がより高いことがわかりました(図2)。これらの特異な性質は、OFR8の機能と関係していることが予想されます。今後、この知見をもとにした解析を行うことにより、COVID-19の重症化をおさえる治療法が確立する可能性が期待されます。

【発表論文】

| 論文タイトル | Similarities and differences in the conformational stability and reversibility of ORF8, an accessory protein of SARS-CoV-2, and its L84S variant |

| 論文著者 | Shinya Ohki; Tomohiro Imamura; Yasuki Higashimura; Kenji Matsumoto; Masashi Mori |

| 雑誌 | Biochemical and Biophysical Research Communications |

図1 タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の大量生産

タバコBY-2細胞で生産したORF8タンパク質は全て二量体を形成する。(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)タバコBY-2細胞の大量培養 (C)培養液中に放出されたORF8タンパク質 (D)精製しNMR解析に用いたORF8タンパク質。WT:野生型ORF8タンパク質、L84S: 変異型ORF8タンパク質、矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

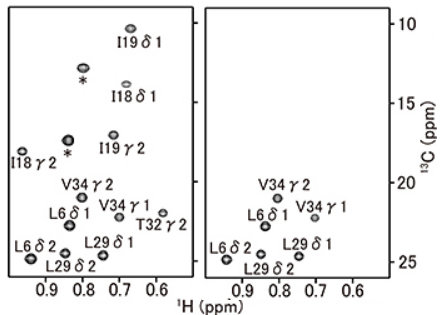

図2 ORF8 (wild type)とその変異体L84Sの各温度での1H-NMRスペクトルのメチル基領域の拡大図 *印は、昇温後に再びその温度に戻したことを表す。

ORF8、L84Sともに70度くらいまではスペクトルに大きな変化が見られない。これは、立体構造が保持されていることを示している。ORF8では70度、L84Sでは75度のときにピークが広幅化し、特に0 ppm付近ではピークが消失しかかっている。これは、試料が多量体化もしくは会合により熱変性状態になったことを示している。ところが、両試料ともに温度を下げたときのスペクトルは実験開始時のスペクトルと一致している。これは、変性状態の試料が天然状態に戻ったことを示している。

【用語説明】

細胞傷害性T細胞:リンパ球T細胞の一種。異物となる異常細胞(ウイルス感染細胞、がん細胞など)を認識し、それらを攻撃して破壊する細胞。

MHCクラスIタンパク質:免疫応答に関わるタンパク質。細胞内のタンパク質に由来するペプチド断片を細胞表面に輸送し、細胞障害性T細胞に提示するタンパク質。

ジスルフィド結合(S-S結合):2つのシステインによって形成される共有結合で、タンパク質の立体構造形成に重要な役割をはたす。

二量体:2個のタンパク質が、物理的・化学的な力によって形成した分子。

核磁気共鳴(NMR)装置:強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和3年6月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/06/09-1.htmlナノテクノロジープラットフォーム公開講座「質量分析とNMRを組み合わせた構造解析の実際」

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「質量分析とNMRを組み合わせた構造解析の実際」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和3年3月19日(金)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 大木 進野:ナノマテリアルテクノロジーセンター・教授(生命機能工学領域) 宮里 朗夫:ナノマテリアルテクノロジーセンター・主任技術職員 五十棲 規嘉:ナノマテリアルテクノロジーセンター・研究員 |

| 内 容 | 質量分析とNMRの最先端機器で「何が出来るか」、「何がわかるか」を広く知っていただくことを目的に、未知試料の測定と解析を行います。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (宛先 nano-net@ml.jaist.ac.jp)またはFAX(ポスター2ページ目参照)でお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和3年3月12日(金)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

北陸先端科学技術大学院大学 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 分子・物質合成プラットフォーム事務局 橋本 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@ml.jaist.ac.jp |

新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

|

新型コロナウイルスのORF8タンパク質について、タバコ培養細胞を用いた植物ウイルス大量合成システムにより、均一なORF8タンパク質を大量に合成することに成功しました。

|

石川県立大学 森 正之准教授、今村 智弘特任講師、東村 泰希准教授が中心となり北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木 進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のアクセサリータンパク質ORF8について、独自に開発したタンパク質大量合成システムを用いて均一に大量合成することに成功しました。本研究成果は、「Plant Cell Reports」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、現在世界で猛威を振るっております。COVID-19の克服には、SARS-CoV-2のもつタンパク質の機能解明が必須であります。SARS-CoV-2のゲノム配列の解読により、SARS-CoV-2は、少なくとも16種類の非構造タンパク質、4種類の構造タンパク質、少なくとも6または7種類のアクセサリータンパク質を感染細胞で合成することが明らかとなっております。この中で、アクセサリータンパク質の1つであるORF8タンパク質は、近縁ウイルスのORF8タンパク質と比べ相同性が低く、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質であります。ORF8は、免疫や炎症に関わるタンパク質に結合する可能性が報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株は、重症化しにくいことが報告されております。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与していることが示唆されてきております。しかし、OFR8タンパク質の機能は解明されておりません。

ORF8タンパク質の機能解明には、均一なORF8タンパク質を大量に合成することが必要です。しかし、ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド 結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で2量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難であります。そこで、我々は、これまでにタバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を宿主として独自に構築した大量タンパク質合成システムを用いてORF8タンパク質の大量合成を試みました。この合成システムの特徴は、薬剤(エストラジオール)の添加によって、S-S 結合をもつ複雑な目的タンパク質を同調的に大量合成することができます(図1)。この生産システムを用いてORF8タンパク質の合成を試みたところ、培養液1 LあたりORF8タンパク質を約10 mg合成することに成功しました(図2)。合成したORF8タンパク質を核磁気共鳴(NMR)装置により解析を行ったところ、均一な構造を持つORF8タンパク質が生産されていることが明らかとなりました(図3)。

本研究成果によって、タバコBY-2細胞を用いて、均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました。今後、本システムで合成したORF8を用いて、ORF8の機能が明らかになることが期待されます。さらに、ORF8をターゲットにした治療薬の開発が期待できます。

【論文情報】

| タイトル | Production of ORF8 protein from SARS-CoV-2 using an inducible virus-mediated expression system in suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌名 | Plant Cell Reports |

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

①薬剤活性型転写因子(XVE)の発現。②薬剤(エストラジオール)添加によるXVEの活性化。③XVEによるトバモウイルス-ORF8融合遺伝子の発現。④リボザイムによるmRNA3'末端の切断。⑤サブゲノムRNAのmRNAの増幅。⑥ORF8タンパク質の翻訳。⑦ORF8タンパク質の細胞外への移行。ORF8タンパク質は、二量体を形成する。

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)薬剤誘導処理を行ったタバコBY-2細胞 (C) 培養液中に放出されたORF8タンパク質。矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

(A) ORF8タンパク質の1H NMRスペクトル (B) 15NラベルをしたORF8タンパク質の二次元NMRスペクトル(1H-15N HSQC)

令和3年1月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/07-1.html世界初 キヌアからブラッダー細胞形成遺伝子を発見

世界初 キヌアからブラッダー細胞形成遺伝子を発見

石川県立大学 森 正之准教授、今村 智弘特任講師、古賀 博則客員教授、高木 宏樹准教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科、生命機能工学領域の大木 進野教授らは、(公財)岩手生物工学研究センターなどの機関と共同で、塩生植物キヌア(Chenopodium quinoa)からブラッター細胞の形成に関わる遺伝子を発見しました。 本研究成果は、「Communications Biology」で公開されました。

<ポイント>

- キヌアからブラッダー細胞形成に関わる新規WD40タンパク質をコードするREBC遺伝子を発見

- REBC遺伝子は、ブラッダー細胞形成のみならず葉緑体形成にも関与していることを発見

- ブラッダー細胞の茎頂保護機能を発見

<発表論文>

| 論文タイトル | A novel WD40-repeat protein involved in formation of epidermal bladder cells in the halophyte quinoa |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Yasuo Yasui, Hironori Koga, Hiroki Takagi, Akira Abe, Kanako Nishizawa, Nobuyuki Mizuno, Shinya Ohki, Hiroharu Mizukoshi, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Communications Biology (DOI: 10.1038/s42003-020-01249-w) |

<研究の背景>

国連大学の報告によると、世界の灌漑地の約1/5が塩害にさらされています。その被害は、年間およそ273億USドルの経済損失を引き起していることが報告されており、今後さらに広がることが予想されています。一方、世界の人口は、2050年までに97億人に達することが予想されております。そのため、この人口の爆発的な増加に耐えうる食糧生産は、早急に解決すべき大きな課題となっております。しかし、主要穀物である小麦やイネなどは、塩に弱いで植物であり、これらの主要穀物に対する塩害は、食糧生産において大きな問題となります。キヌアは、非常に高い耐乾燥性と耐塩性を併せ持ち、他の植物では生育困難な厳しい環境で生育できる塩生擬似穀物です。さらに、キヌアの種子は、必須アミノ酸・ミネラル・植物繊維を豊富に含み高い栄養価を持つことから、国際連合食糧農業機関(FAO)では、世界の食糧問題解決の切り札になり得るスーパーフードとして注目されています。

キヌアを含めたアカザ属植物は、植物体の表面に球状の表皮細胞(ブラッダー細胞)を形成します(図1)。ブラッダー細胞は、通常細胞の1000倍以上の大きさがあり、細胞内に高濃度の塩を蓄積することが知られています。このブラッダー細胞の性質は、キヌアの高い塩耐性の一因と考えられています。独自の形態と機能を持つブラッダー細胞ですが、その形成メカニズムは全く分かっていませんでした。

本研究では、塩生植物のキヌアに形成されるブラッダー細胞の形成機構を明らかにするために、ブラッダー細胞の形成に関わる遺伝子の単離を試みました。その結果、EMS処理の変異原処理により、ブラッダー細胞が著しく減少したrebc変異体を獲得し、次世代シークエンサーを用いた解析により、ブラッダー細胞形成に関わるrebc変異体の原因遺伝子(REBC)の単離に成功しました。その単離したREBC遺伝子は、ブラッダー細胞を形成しない植物には存在しないことが明らかとなりました。このことから、ブラッダー細胞の形成機構は、同じ植物の表皮細胞であるトライコームの形成機構とは異なることが示唆されました。さらに、rebc変異体はブラッダー細胞の形成のみならず葉緑体の形成にも影響を及ぼしていることが明らかとなりました。また、rebc変異体を用いた環境ストレス実験により、ブラッダー細胞は、塩を蓄積するだけでなく、その細胞を密集させることにより茎頂などの組織を環境ストレスから保護していることが明らかとなりました。

<研究の内容>

1.ブラッダー細胞が減少した変異体の作出

ブラッター細胞の形成に関わる遺伝子を単離するために、約8000粒のキヌア種子ついて、EMSを用いた変異原処理を実施しました。その結果、大部分のブラッダー細胞が欠失した変異体を得ることができました(図2)。この変異体を reduced epidermal bladder cells (REBC)変異体と命名しました。rebc変異体の分離比を確認しましたところ、野生型とrebc変異の割合が3:1に分離しました。興味深いことに、キヌアは異質4倍体の植物にもかかわらず、rebcの形質は、一遺伝子支配の劣勢形質であることがわかりました。

2.環境ストレス試験

キヌアは、ブラッダー細胞に塩を高濃度に蓄積することにより、高塩環境においても正常に生育できることが知られています。そこで、大部分のブラッダーが欠失したrebc変異体について、塩ストレス実験を実施しました。その結果、rebc変異体は、野生型に比べて高濃度の塩条件において生育が阻害されていることがわかりました。さらに、別の環境ストレスとして、茎頂に風を当て続けたところ、野生型では問題なく生育したのですが、rebc変異体では風によって茎頂にダメージを受けていることが明らかとなりました(図3)。これらの実験からブラッダー細胞は、塩を蓄積する機能のほかに、茎頂などの特定の組織に密集して存在することにより、風などの環境ストレスから組織を保護していることが新たに明らかとなりました。

3.rebc変異体の原因遺伝子の特定

rebc変異体の原因遺伝子を明らかにするために、次世代シークエンサーを用いたin silico subtraction 法を利用して変異箇所の特定を試みました。その結果、rebc変異体は、新規なWD40ドメインタンパク質遺伝子の変異が原因であることを明らかにし、その遺伝子をREDUCED EPIDERMAL BLADDER CELLS (REBC)遺伝子と名付けました(図4)。他植物の表皮細胞であるトライコームでは、その形成に関与する遺伝子が同定されており、その中でWD40ドメインタンパク質としてTTG1遺伝子が重要な役割をしています。REBCとTTG1を比較したところ、これらのタンパク質は、別の機能を持つタンパク質であることが示唆されました(図5)。またトライコームを形成する植物体には、REBC遺伝子のオルソログが存在しませんでした。これらの結果より、ブラッダー細胞の形成は、トライコームとは異なる機構の存在が示唆されました。

4.rebc変異体における葉緑体形成

rebc変異体について、網羅的な発現解析を実施したところ、発現が変動した遺伝子の多くが葉緑体局在タンパク質をコードする遺伝子でありました。さらに、クロロフィル含量を測定したところ、rebc変異体のクロロフィル含量が有意に低下していることが明らかとなりました。そこで、rebc変異体の葉緑体の形態について、電子顕微鏡を用いて観察しました。その結果、rebc変異体の葉緑体は、内部構造の約1/3が欠失していることが明らかとなりました(図6)。さらに、ブラッダー細胞の葉緑体を観察した結果、rebc変異体のブラッダー細胞の中の葉緑体は、野生型に比べクロロフィルの自家蛍光の強度が低下し、さらにブラッダー細胞あたりの葉緑体数が減少していることが明らかとなりました。以上の結果より、rebc変異体は、ブラッダー細胞の形成のみならず、葉緑体の形成にも影響を及ぼしていることが明らかになりました。

<今後の展望>

本研究成果によって、キヌアのブラッダー細胞形成に関する分子メカニズムの一端を明らかにすることができました。今後、ブラッダー細胞の形成に関する分子メカニズムの全容が明らかになることが期待できます。さらに、ブラッダー細胞形成の知見を利用することによって、キヌアの塩耐性機構を組み入れた新たなコンセプトの環境ストレス耐性作物を作出することが期待できます。

図1 キヌアのブラッダー細胞 (a)キヌア植物体、(b)キヌアの葉(裏側)、(c)キヌアの葉(拡大)、

(d-f) キヌアブラッダー細胞 BC:ブラッダー細胞、SC: 柄細胞

図2 rebc変異体について (a-c)キヌア芽生え (d-f)キヌア芽生え(茎頂付近)

(a, d)野生型、(b, e)rebc1変異体、(c, f)rebc2変異体

図3 風ストレス処理による影響 (a)野生型、(b)rebc1変異体、(c)rebc2変異体

・rebc変異体は風ストレスによって、茎頂が枯死している。

図4 REBC遺伝子の単離 (a) REBC遺伝子の概略図 赤矢印はrebc変異体の変異箇所

(b)rebc1×rebc2交配後代(F1)の解析

・rebc1×rebc2交配個体も、rebc変異の形質を示したことから、REBCが原因遺伝子であることが明らかとなった。

図5 (a) REBCとTTG1との比較(系統樹解析)、(b) アラビドプシスttg1変異体を用いた相補実験

上段:ベクターコントロール、中段:REBC過剰発現体、下段:AtTTG1過剰発現体

・REBCタンパク質は、TTG1タンパク質とは別のグループに属し、TTG1の機能を相補することができない。

図6 rebc変異体の葉緑体について (a-c) 走査型電子顕微鏡像 (b-f)透過型電子顕微鏡像

(a, d)野生型、(b, e)rebc1変異体、(c, f)rebc2変異体

・rebc変異体では、葉緑体の膜構造1/3が欠失している。

<用語説明>

- キヌア

ヒユ科アカザ亜科アカザ属の植物。南米アンデス原産の穀物で必須アミノ酸・ミネラル・植物繊維を豊富に含み高い栄養価を持ち、さらに、環境適応能力が高く、非常に高い耐乾燥性と耐塩性を合わせ持ち、国際連合食糧農業機関(FAO)は、世界の食糧問題解決の切り札になり得る作物として注目している。近年、我々のグループとその他のグループによってキヌアゲノムが解読され、キヌアが持つ環境ストレス耐性および高栄養価についての遺伝子研究が進められている。 - 擬似穀物

米や麦などのイネ科(禾穀類)や、大豆や小豆などのマメ科(菽穀類)ではないが、見た目がイネ科の穀物に類似した食べられる種子を形成する植物(ソバ、キヌア、アマランサスなど)を指す。 - in silico subtraction法

次世代シークエンサーのシークエンスデータを用いて、サンプル間の塩基配列の違い(多型、変異箇所)を特定する方法。異質倍数体の植物(キヌアは異質4倍体)でも検出が可能。本研究では、親から分離した後代について、野生型形質を示す個体群と、rebc変異形質を示す個体群を、それぞれまとめてゲノムを抽出し、次世代シークエンサーによって、それぞれの形質を示す個体群のシークエンスリードを獲得。その後、二形質間のシークエンスリードを比較することにより、形質を支配する遺伝子を特定した。

令和2年9月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/09/17-1.html平成29年度 ナノテクノロジープラットフォーム公開講座「分子の構造を探る-NMR(核磁気共鳴)分光装置とMS(質量分析)装置の測定と解析-」

本学では、地域社会へ開かれた大学を目指す一環として、下記のとおり公開講座を開講いたします。

| 日 時 | 平成30年3月1日(木)NMR 10:00~16:30 平成30年3月2日(金)MS 10:00~16:30 ※どちらか1日のみの参加でも可 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター C1-26 (石川県能美市旭台1-1) |

| テーマ | 分子の構造を探る-NMR(核磁気共鳴)分光装置とMS(質量分析)装置の測定と解析- |

| 講 師 | 生命機能工学領域 教授 大木 進野 環境・エネルギー領域 講師 大坂 一生 ナノマテリアルテクノロジーセンター 主任技術職員 宮里 朗夫 ナノマテリアルテクノロジーセンター 研究員 五十棲 規嘉 |

| 内 容 | 初学者の方にもわかりやすく,NMR とMS で分子の構造を調べる手法や解析方法を解説します。 また、実際に装置を操作して測定を体験していただきます。 |

| 対 象 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 定 員 | 5~10名 |

| 受講料 | どちらか1日のみの参加の場合 ¥6,200 円(税込) 両日参加の場合 ¥7,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先等・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail またはFAXでお申し込みください。 ● 申込書はこちらから |

| 申込締切 | 平成30年2月13日(火)まで【先着順 定員に達し次第締切】 |

| お申込・ 問合わせ先 |

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 文部科学省ナノテクノロジープラットフォ-ム事業 分子・物質合成プラットフォーム事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@jaist.ac.jp |