研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。“探索・学習・予測”のシナジーを実践する次世代マテリアル設計

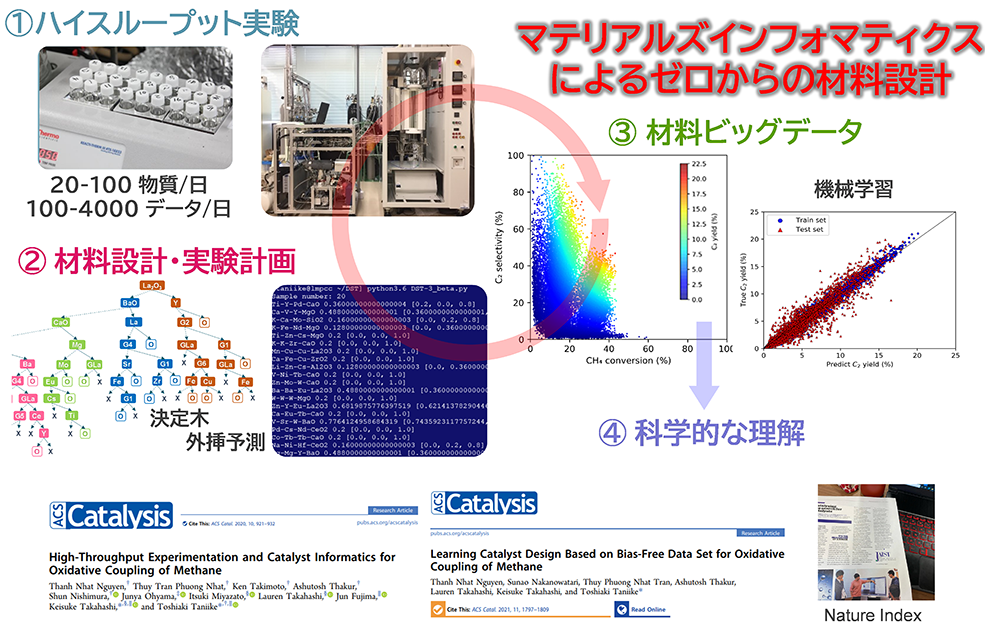

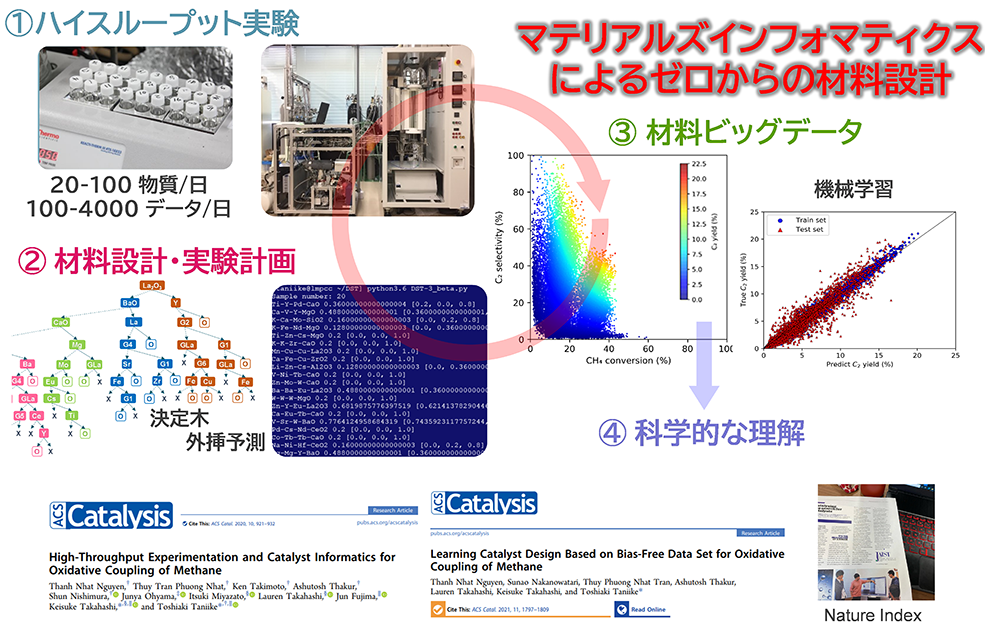

“探索・学習・予測”のシナジーを実践する

次世代マテリアル設計

マテリアルズインフォマティクス研究室

Laboratory on Materials Informatics

教授:谷池 俊明(TANIIKE Toshiaki)

E-mail:

[研究分野]

ハイスループット実験、マテリアルズインフォマティクス、計算化学

[キーワード]

固体触媒、重合、ナノコンポジット、分離膜、グラフェン、データ科学

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちの研究はユニークであり、様々な専門の研究者が活躍できる非常に学際的なものです。新しい分野に創意工夫を持って挑戦する志を重視し、元々の専門分野を問わず多様な学生を受け入れています。所属学生の専門は、例えば、化学(触媒・高分子・ナノ材料)、化学・機械工学、データ科学、計算科学などです。

この研究で身につく能力

所属学生は、自身の研究やゼミ活動への参画を通して、1)ハイスループット実験、データ科学、計算化学のいずれか、ないしはこれらを組み合わせて用いる先進的な材料科学研究の実践方法、2)与えられた資源の中で成果を最大化するための研究計画能力、3)国際・学際的な環境でチームワークするスキルなどを習得できます。

【就職先企業・職種】 材料、化学、化学工学、マテリアルズインフォマティクスなどに関する研究開発職

研究内容

ハイスループット実験とマテリアルズインフォマティクスによる材料科学研究

気候変動や少子高齢化など、人類社会や我が国が置かれた避けられない課題に鑑み、谷池研究室では、ハイスループット実験、データサイエンス(マテリアルズインフォマティクス)、シミュレーションを基盤とした、イノベーション志向の物質科学を目指しています。かつてない効率で膨大な材料候補を探索し、社会問題の解決を目指しています。

❶ ハイスループット実験

異なる元素や物質を組み合わせることで得られる材料の数は膨大です。マテリアルサイエンスの目標の一つは、特別に優れた組み合わせやうまい組み合わせ方(プロセス)を発見し、より優れた材料を生み出すことです。私たちの研究室では、高度に自動化・並列化された実験装置を駆使するハイスループット実験を行っています。新しい装置やプロトコルの開発を通して実験のスループットを最大化し、浮いた時間を思考や情報収集に当てる研究スタイルを志向します。

➋ データ科学

ハイスループット実験は材料の合成条件、構造、性能を紐づけた材料ビッグデータを生み出します。効率的な材料探索を行うためには、良い材料を選出するだけでなく、材料性能の良し悪しがどのような因子と相関しているかを見極める構造性能相関を明らかにしていく必要があります。多変量解析や機械学習を駆使し、全てのデータから余すことなく学習することで物質探索を飛躍的に加速します。

➌ コンピュータシミュレーション

コンピュータや計算化学の発展によって、現実的な精度でのシミュレーションが可能になってきました。一方で、コンピュータを使った新しい材料の予測(in-silico設計)にはまだまだ距離があります。最も難しい問題は、複雑な材料を代表するような分子モデルを如何に構築するかです。実験も行う当研究室では、実践的な計算化学を標榜し、計算化学の夢であるin-silico材料設計に取り組んでいます。

ハイスループット実験装置の開発やデータサイエンスのプログラミングに加え、以下5つのテーマに注力しています:触媒・ポリマーインフォマティクス、構造性能相関、MOF やグラフェンなどのナノマテリアル、ポリマーナノコンポジット。

主な研究業績

- L. Takahashi, T. Taniike, K. Takahashi et al., Constructing Catalyst Knowledge Networks from Catalysts Big Data in Oxidative Coupling for Methane for Designing Catalysts, Chemical Science 2021, 12, 12546-12555 (press released, selected as Front Cover).

- T.N. Nguyen, K. Takahashi, T. Taniike et al., High-Throughput Experimentation and Catalyst Informatics for Oxidative Coupling of Methane, ACS Catalysis, 2020, 10, 921-932 (press released).

- G. Takasao, Toru Wada, T. Taniike et al., Machine Learning-Aided Structure Determination for TiCl4-Capped MgCl2 Nanoplate of Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst, ACS Catalysis, 2019, 9, 2599-2609.

使用装置

ピペッティングロボット Andrew+

多目的並列反応装置(研究室開発装置)

自動マイクロ波合成装置

触媒スクリーニング装置(研究室開発装置)

光触媒スクリーニング装置(研究室開発装置)

オペランド化学発光分析装置(研究室開発装置)

化学発光イメージング装置(研究室開発装置)

その場中・遠赤外分光光度計

レーザラマン分光光度計

マイクロプレートリーダー

X線回折装置 (オートサンプラー付)

蛍光X線分析装置 (オートサンプラー付)

研究室の指導方針

私たちの研究室にはコアタイムがありません。実験や研究のスループットを最大化し、ワークライフバランスを自身で設計して下さい。豊富なスタッフ陣があなたの研究をサポートします。チームミーティング(数週間に1回)やコロキウム(月に1回)を通して密な議論や指導を行います。また、国内外の学会への参加も積極的に支援しています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/taniike/

本学教員がEurekAlert! Feature Storyに掲載されました

AAAS(アメリカ科学振興協会)が運営する世界最大規模のオンラインニュースサービス「EurekAlert!」ウェブサイト内の「Feature Story」に、上原教授、岡田教授、栗澤教授および谷池教授が紹介されました。この「Feature Story」は、世界中の大学や研究機関の研究成果について、研究の背景や意義、研究者の視点や社会への影響などを深堀して、わかりやすくまとめた内容となっています。

それぞれの記事は、以下からご覧ください。

- 上原隆平教授(コンピューティング科学研究領域)

"Unfolding patterns: The computer science behind origami, puzzles, and games"

折り紙・パズル・ゲームに潜む計算複雑性を理論コンピューターサイエンスの視点から解析。最適な折り手順を導くアルゴリズムの開発が、太陽電池の設計やドラッグベクター(薬物輸送体)などへの応用にも期待されています。

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093788

- 岡田将吾教授(人間情報学研究領域)

"Bridging the emotional gap in human-AI communication"

視線・身振り・声の抑揚などのマルチモーダル情報から感情を認識し、より人間に寄り添うAIの実現を目指すアフェクティブ・コンピューティング(※)研究。教育や精神医療への応用にも期待が広がります。

※Affective Computing:人間の感情や情動を計算論的に理解・指定・活用する学際的研究領域

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093782

- 栗澤元一教授(物質化学フロンティア研究領域)

"Toward multitasking drug carriers that do more than just deliver"

緑茶成分「EGCG」を活用し、ドラッグキャリアそのものに治療効果を持たせたナノ粒子を開発。高い薬物搭載率と長寿命を両立し、がんや白血病の治療効果向上に貢献する革新的DDS(Drug Delivery System:薬物送達システム)が注目されています。

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093781

- 谷池俊明教授(物質化学フロンティア研究領域)

"Accelerating materials design with high-throughput experiments and data science"

機械学習とハイスループット実験(※)を組み合わせ、材料探索を飛躍的に加速。未知の反応や触媒の発見が可能となり、資源循環・化学プロセスの革新、持続可能な社会づくりに貢献する研究基盤を構築しています。

※ハイスループット実験:多数のサンプルや条件を同時に、または短時間で処理する実験手法

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093790

令和7年8月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/08/19-1.html偶然も計画できる時代へ―触媒探索を効率化する新規AI技術を開発

|

| 北陸先端科学技術大学院大学 北海道大学 |

偶然も計画できる時代へ―触媒探索を効率化する新規AI技術を開発

【ポイント】

- 確信度・不確実性・意外性の指標をもとに、知識・探索・予期せぬ発見を調和させた革新的な探索手法

- 36,540通りの高次組成空間から、わずか260回の実験で未報告の高性能触媒90件を短期間に発見

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の中野渡 淳 研究員(研究当時)、谷池 俊明 教授、共創インテリジェンス研究領域のダム ヒョウ チ 教授は、北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介 教授と共同で、既存知識の活用・未知領域の探索[注1]・予期せぬ発見をバランスよく取り入れた、革新的なデータ駆動型触媒探索アルゴリズムを開発しました。 現在のマテリアルズインフォマティクス(MI)による材料開発では、活用と探索の両立を図る適応的サンプリング手法、特にベイズ最適化[注2]は、近年大きな注目を集めています。これらの手法は、従来よりも少ない実験数で目的物性を持つ材料を発見できることが示されており、その潮流は、触媒開発分野にも急速に波及しています。しかし、これまでの手法は、数種類の元素から成る組成最適化に限定されています。こうした小規模な最適化は熟練研究者であれば対処可能なため、MIに本当に期待されているのは、性能が保証された既知系の改良ではなく、広大な探索空間から現状の限界を打ち破るような、新たな傾向やルールを示す触媒候補を発掘することです。 本研究では、大規模な探索空間にも適用可能な新たなAI技術を開発しました。本技術は、触媒性能予測における確信度と不確実性を定量化する機能に加え、モデルの予測から大きく乖離した高性能触媒候補を特定する機能を備えています。メタン酸化カップリング[注3]に関する触媒探索の実証において、260種類の触媒をハイスループット実験で評価し、水準以上の性能を示す未報告の高性能触媒を90件発見しました。 本研究成果は、2025年5月8日(米国時間)に米国の科学誌「ACS Catalysis」のオンライン版に掲載されました。 |

【研究の背景及び経緯】

不均一系触媒は、複雑に相互作用する複数の触媒成分と、全貌が未解明であることが多い多段階にわたる素反応が絡み合う超複雑系であり、その開発は長らく研究者の経験と試行錯誤に依存してきました。しかし近年、材料開発を加速するマテリアルズインフォマティクス(MI)の急速な進展により、既存データを活用しつつ未知領域を効率的に探索する適応的サンプリング(例:ベイズ最適化)が注目されています。しかしながら、これらの手法による探索は数種類の元素の組成最適化にとどまり、広大な組成空間の中からブレークスルーをもたらすような新奇な触媒候補を発掘することは依然として困難です。加えて、触媒研究ではしばしば、研究者の予測を超える"予期せぬ発見(セレンディピティ)"が重要な知見につながりますが、従来のAI技術ではこのような偶発的発見を捉える仕組みが備わっていませんでした。

【研究の内容】

本研究では、探索・活用・予期せぬ発見の三要素を調和した触媒探索を行う、新しいAI技術を開発しました(図1)。本技術は、触媒推薦システムと触媒セレンディピターシステムの二つの学習アルゴリズムからなっています。証拠理論に基づく触媒推薦システムは、元素の置換による性能変化を「証拠」として収集し、証拠が乏しい組合せには高い"不確実性"を、証拠が豊富にある組合せには高い"確信度"を割り当てることで、探索と活用を数値的にバランスします。触媒セレンディピターシステムは、推薦システムが見落としやすい"意外な高性能触媒"を拾い上げるメタ学習モデル[注4]です。推薦システムなどの予測結果を統合し、過去に観測された「傾向から外れた高性能触媒の予測パターン」を学習します(図2)。これによりセレンディピティの発生を50%の精度で言い当てることができます。

開発技術をメタン酸化カップリングに関する触媒探索に適用し、合計260触媒を実験的に評価しました。その結果、水準以上(触媒なしでのフリーラジカル反応よりも十分高いエタン・エチレン収率を示す)を満たす90例の未報告触媒を発見しました。

| 図1 本研究のイメージ。ハイスループット実験データを基に学習したAIによって探索・活用・予期せぬ発見をバランスした触媒推薦を行います。推薦された触媒はハイスループット実験によって評価されるという再帰的なループによって、AIは高性能触媒の推薦効率を上げていきます。 |

| 図2 触媒セレンディピターシステムの概念図。セレンディピターは、性格や特性の異なる複数の学習モデルの予測結果を統合し、予期せぬ発見を予測するメタ学習モデルです。各学習モデルを、データの傾向を掴み始めた研究者に例えると、セレンディピターはそれら研究者同士が議論し、最終的な結論を導き出す会議の場のような役割を果たします。 |

【今後の展開】

現在、開発した技術は二値分類問題に特化していますが、今後は連続値の物性予測への拡張を検討しています。また、本技術は組成の自由度が高い電池材料や光学材料への適用も可能であり、これらの材料シーズ発掘を一層加速させることが期待されます。

【用語解説】

AI技術を用いた材料探索においては、①過去の実験データから得られた"当たりやすい"領域を重点的に試す「活用(exploitation)」、②まだデータが少なく未知であるが、将来的に新たな発見につながる可能性がある領域を試す「探索(exploration)」の二つの要素をいかに両立させるかが重要な課題です。本研究では、これらに加えて、触媒化学の発見における重要な駆動力の一つである"予期せぬ発見(セレンディピティ)"を三つ目の要素として同時に定量化し、実験計画に反映できる点が最大の特徴となっています。

ベイズ最適化は、目的関数(本研究では触媒性能)を直接評価するコストが高い場合に用いられる統計的な最適化手法です。①既存の実験データから性能の分布を近似する確率モデル(サロゲートモデル)と、②そのモデルが示す期待値や不確実性を基に「次に測定すべき点」を数式的に選ぶ獲得関数(acquisition function)から構成されます。実験を繰り返すたびにモデルを更新し、少ない試行回数で高性能材料に到達できることが特徴です。

メタン酸化カップリングとは、天然ガスやバイオガスの主成分であるメタンを、酸化反応によりワンステップで様々な化合物やポリマーの原料となるエチレン(およびエタン)に転換する触媒反応です。既存の転換技術と比べてはるかに効率的である一方で、選択的かつ高活性にエチレンを生成する触媒の開発は依然として難航しています。

メタ学習(meta-learning)は、「学習の方法を学習する」手法であり、複数の機械学習モデルやタスクで得られた知見を上位レイヤーで再利用することで、新しいタスクに対しても少ないデータで高い性能を発揮できるようにする枠組みです。本研究では、異なる推薦システムや分類器が出力する"予測確信度"や"食い違い"を入力として取り込み、これらの下位モデルの性格差を統合して、「モデルが見落としがちな意外な高性能触媒」を判別する"セレンディピター"を構築しました。下位モデルの経験を集約することで、個々のモデルだけでは検出しにくいパターンを学習し、セレンディピティの発生確率を大幅に高めています。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Catalysis |

| 論文タイトル | "A Data-Science Approach to Experimental Catalyst Discovery: Integrating Exploration, Exploitation, and Serendipity" (探索・活用・予期せぬ発見を統合した触媒発見のためのデータ科学的アプローチ) |

| 著者 | Sunao Nakanowatari, Keisuke Takahashi, Hieu Chi Dam*, Toshiaki Taniike* |

| DOI | 10.1021/acscatal.5c00100 |

| 掲載日 | 2025年5月8日(米国時間) |

令和7年5月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/26-1.html光強度と反応温度を制御するだけで、光触媒反応の律速過程を判別可能な新手法を開発

光強度と反応温度を制御するだけで、

光触媒反応の律速過程を判別可能な新手法を開発

【ポイント】

- プロセス分離の難しい光触媒反応において、「励起キャリアの表面への供給」か「表面での酸化還元反応」のどちらが律速となっているかを簡便に判別できる手法を確立

- 光照射強度と反応温度を系統的に変化させることで、光触媒表面に過剰な励起キャリアが存在し始める"しきい値"を捉え、律速段階を見極めることに成功

- ナノ粒子化や結晶性向上など、今後の光触媒材料設計における具体的な指針を提示

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の張葉平特任助教(日本学術振興会特別研究員-PD)、谷池俊明教授らの研究グループは、光触媒反応における反応速度を決定づける律速プロセスを、光強度と反応温度を制御するだけで簡便に特定する方法を開発しました。光触媒反応は光の吸収から励起キャリアの拡散、そして表面での酸化還元反応まで複数のステップを経るため、どの段階が律速しているのかを従来は見極めにくいという課題がありました。本研究では、表面での励起キャリアが不足または余剰となる状態を温度変化から読み解く新たな指標を導入し、これにより「励起キャリアの表面への供給」と「表面での酸化還元反応」のどちらが支配的かを判別できることを示しました。今回の成果は、光触媒の性能向上や仮説検証の精度向上に加え、高効率な太陽光利用技術の開発にも波及効果が期待されます。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光を活用し、水の分解による水素生成や二酸化炭素の還元、環境浄化など、多岐にわたる反応系への応用が期待されており、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として注目されています。しかし、光の吸収、励起キャリア(電子や正孔)の生成・拡散・表面での酸化還元反応といった複数のプロセスが絡み合うため、どの段階が律速しているかを明確にするのは容易ではなく、結果として効率的な材料改良が進みにくいという課題がありました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒反応を「励起キャリアの表面への供給」と「表面における酸化還元反応」の2つの過程に分け、どちらが律速となっているかを見極めるための簡便な手法を提案しました。具体的には、両過程の速度差は、表面における励起キャリアの過不足として現れ、それが光強度と反応温度を変化させた際の温度依存性として抽出されます(図1)。この考え方は、表面反応の方が温度変化に敏感であるという既知の性質を活用したもので、ある光強度以上になると温度によって反応速度が変化し始める「しきい値(オンセット強度)」が重要な指標となります。この指標を用いることで、律速過程を明確に記述できると考えました。

| 図1 光強度と反応温度の制御によって律速過程を特定する手法の概念図。反応速度に温度依存性が現れる光強度条件は、表面での励起キャリアの再結合が反応に転じる転換点に対応しており、励起キャリアの供給速度が表面反応速度を上回り始める"オンセット強度"として機能します。 |

この考えの実証に際して、代表的な光触媒である酸化チタン(TiO2)と酸化亜鉛(ZnO)を用い、メチレンブルーの分解反応をモデル反応として検証しました。反応温度を10˚Cと40 ˚Cに設定し、光強度を広範囲で制御しながら反応速度を測定した結果、TiO2では高い光強度で温度依存性が現れ、ZnOではより低い光強度から温度依存性が認められました。この結果から、相対的にTiO2はキャリア供給が律速し、ZnOは表面反応が律速すると判定され、材料ごとの律速特性の違いを明確に捉えることができました。このような判別は、材料選定や改良方針の誤りを防ぐ手がかりとなります。

さらに、酸化チタンの焼成温度を変化させた材料シリーズで同様の検討をしたところ、類似した材料においてはオンセット強度に顕著な違いが見られなかったものの、オンセット強度を超える強い光強度条件において性能と温度依存性を比較した結果、ナノサイズ化に伴ってキャリア供給が向上し、温度依存性も大きくなる傾向が確認されました。逆に、高温焼成によって粒子が大きくなった試料ではキャリア供給効率が低下し、温度変化に対する反応の応答も鈍くなりました。このことから、単なる結晶性の向上よりも、ナノ粒子化による表面へのアクセス性の向上がキャリア供給において重要であることが示唆されました。

従来のキャリア供給・移動・反応の解析には、レーザーを用いた瞬時分光法などの特殊装置や複雑な条件設定が必要でしたが、本研究で提案した手法は、一般的な光源と温度制御だけで実施可能であり、日常的な材料スクリーニングにも応用しやすい点が大きな特徴です。また、光強度の設定範囲が実使用条件に近いため、実際の性能と乖離の少ない律速過程の判定を行うことが可能です。

【今後の展望】

本手法は、光触媒の性能向上を目指した材料開発において、律速段階を簡便に特定できる有用な手段と考えられます。今後は、他の反応系や材料系への適用範囲を広げるとともに、ハイスループット実験への展開を通じて、より効率的かつ再現性のある材料評価を可能にしたいと考えています。特に、キャリア供給が律速か、あるいは表面反応が律速かを判断することは、材料改良の方向性を明確にする際に効果を発揮し、多くの光触媒研究の仮説検証に貢献できると期待されます。

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会科研費 特別研究員奨励費(24KJ1201)、科学技術振興機構(JST) 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2102)、リバネス研究費京セラ賞の支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 論文名 | Identifying Rate-Limiting Steps in Photocatalysis: A Temperature- and Light Intensity-Dependent Diagnostic of Charge Supply vs. Charge Transfer |

| 著者 | Yohei Cho, Kyo Yanagiyama, Poulami Mukherjee, Panitha Phulkerd, Krishnamoorthy Sathiyan, Emi Sawade, Toru Wada, and Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2025年5月2日 |

| DOI | 10.1039/D5TA00415B |

令和7年5月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/12-1.html物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授の研究課題が科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業に採択

物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授が代表を務める研究開発課題「材料探索を価値の探索へと変革する超広域反応探索基盤の開発」が、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(探索加速型)の令和7年度新規本格研究課題(重点公募テーマ「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」)に採択されました。

「未来社会創造事業」は、科学技術により「社会・産業が望む新たな価値」を実現する研究開発プログラムです。経済・社会的にインパクトのある目標を定め、基礎研究段階から実用化が可能かどうか見極められる段階(概念実証:POC)に至るまでの研究開発を実施します。

探索加速型とは、研究開発を探索研究から本格研究へと段階的に進めるもので、谷池教授の研究開発課題は、探索研究を経て、本格研究課題に採択されました。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

研究者名:物質化学フロンティア研究領域 谷池 俊明教授

研究課題名:材料探索を価値の探索へと変革する超広域反応探索基盤の開発

研究概要:化学反応を効率的に誘導する触媒は、現代の物質文明を支えるマテリアルです。触媒技術の革新なくしてカー

ボンニュートラル社会の達成はありえません。一方、触媒分野における従来の技術革新は、試行錯誤とその中

で生じる予期せぬ発見によって実現されてきました。本研究開発では、広大な探索空間に探索の網を張る反応

探索基盤を構築し、未知の化学反応と触媒の効率的な発見を目指します。

令和7年3月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/03/28-1.htmlOIST-JAIST Joint Symposiumを開催

11月27日(水)、沖縄科学技術大学院大学(以下「OIST」という。) にて、OIST-JAIST Joint Symposiumを開催しました。

OISTと本学(JAIST)は、令和5年度に学術協力に関する基本協定を締結して両大学間の学術協力の強化を進めてきましたが、この度、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しました。

"Collaborative Innovation for a Sustainable Future through Advanced Materials Science"をテーマに開催した今回のシンポジウムは、OIST カリン マルキデス 学長及び御手洗 哲司 研究担当ディーンによる開会挨拶後、OIST 細胞シグナルユニット 山本 雅 教授、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点 栗澤 元一 教授、OIST パイ共役ポリマーユニット クリスティーヌ ラスカム 教授、本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明 教授から、それぞれ先進的な研究についてご講演いただき、OIST エイミー シェン プロボスト及び本学 永井 由佳里 理事(研究振興、社会連携担当)の挨拶をもって閉会となりました。

本シンポジウムが現地のみの開催であったにも関わらず、両大学から約50名の参加がありました。また、質疑応答の時間だけでなく、コーヒーブレイク中にも多くの研究者間で活発な意見交換が行われました。

シンポジウム終了後には、同日OISTと金沢大学ナノ生命科学研究所(NanoLSI)が開催していた8th NanoLSI Symposiumのポスターセッションに本シンポジウム参加者も出席しました。本学からは6名の研究者がポスターセッションにおいて、自身の研究成果を発表しました。同ポスターセッションには、OIST、NanoLSI、本学から総勢80名程の研究者が参加し、多角的な意見交換を繰り広げました。

本シンポジウムの開催は、今後の両大学間での強固な研究連携の構築を目指す上で、大変有意義なものとなりました。本シンポジウムが端緒となり、今後両大学間で新たな研究プロジェクトの発足等、持続可能な共同研究体制が築かれるよう、より一層注力して参ります。

開会の挨拶をするOIST マルキデス学長(左)と御手洗研究担当ディーン(右)

講演① "Development of a New

Methodology of Cancer Chemotherapy"

山本 雅 教授(OIST 細胞シグナルユニット)

講演② "Enhancing Healing Power with Green Tea Nanomedicine for Treatment of Intractable Diseases"

栗澤 元一 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演③ "Dual-catalytic Reactions to Promote Previously Inaccessible Reactions"

クリスティーヌ ラスカム 教授

(OIST パイ共役ポリマーユニット)

講演④ "Streaming Materials Discovery by High-Throughput Experimentation and Machine Learning"

谷池 俊明 教授(本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点)

閉会の挨拶をするOIST シェンプロボスト(左)と本学 永井理事(右)

OIST、NanoLSI、本学のポスターセッション

令和6年12月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/06-2.html令和5年度第3回全学FDを開催

1月19日(金)、「研究連携のすゝめ」というテーマで、Web会議にて令和5年度第3回全学FDを開催し、100名余の教職員が参加しました。

神田 陽治研究科長の挨拶に続き、村田 英幸教授(ナノマテリアル・デバイス研究領域)の進行で学内外における研究連携の推進に関する講演が4名の本学教員によって行われました。

講演者と講演タイトルは次の通りです。

- 前園 涼教授(サスティナブルイノベーション研究領域):

「External collaboration triggered by unexpected sources(瓢箪から駒の対外連携)」 - Dam Hieu Chi教授(共創インテリジェンス研究領域):

「Interdisciplinary Research Adventure: Naivety, Fidelity, Curiosity, and the Joy of Integrating Diverse Fields」 - 谷池 俊明教授(物質化学フロンティア研究領域):

「What we think of when conducting research collaboration(共同研究を行う際に考慮すること)」 - Sakti Sakriani准教授(人間情報学研究領域):

「Beyond Boundaries: Opportunities and Challenges in Global Collaboration」

閉会挨拶では、村田教授から、「共同研究における研究チームの人数が少なく、物理的距離が近い場合に、革新的な研究成果が生まれやすい」という研究報告があることが紹介されました。

事後アンケートでは、74名からの回答のうち95%の参加者から今回のFD参加によって新たな学びがあったという回答があり、「広い切り口のテーマに対し、各教員の視点・実績から、うまくまとめた発表だった」、「それぞれに特色があり、異なる気付きを得られた」、「実体験に基づいた講演は、今後の活動において参考になる」、「もっと国際的な研究連携に積極的になりたいと思った」、「JAISTの教員が協力し、国際的研究連携に積極的な雰囲気を作ることで、より良い大学になると思った」などの感想が寄せられました。

世界トップレベルの研究を目指す大学として、本FDが学内外との共同研究に対する前向きな雰囲気を醸成するきっかけとなり、具体的な共同研究の実施へと結び付くことが期待されます。

令和6年1月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/01/26-1.html触媒シーズ創出に向けた自動特徴量設計技術を開発 ~事前知識なしで未知材料の機能を高精度に予測~

|

北陸先端科学技術 北海道大学 科学技術振興機構 |

触媒シーズ創出に向けた自動特徴量設計技術を開発

~事前知識なしで未知材料の機能を高精度に予測~

ポイント

- 機械学習を用いた材料の機能予測において、経験的な側面を排除した特徴量設計技術を開発

- 事前知識を必要とせず、様々な触媒系のスモールデータに対して圧倒的な予測精度

- 機械学習を用いた材料探索の裾野を大きく広げ、材料シーズ創出を飛躍的に効率化

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の谷池 俊明教授らは、北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介教授らと共同で、機械学習を用いた材料の機能予測において、事前知識[注1]を必要とすることなく高精度な予測を実現する、特徴量設計技術を開発しました。 最近、AIやその他の機械学習技術を利用して、触媒などの実用材料に関する研究開発を加速させる取り組みが注目されています。これには、機械を訓練するためのデータと、材料を記述し機能を予測するための変数(記述子)が必要です。中でも、未知材料の機能を高精度に予測するには、機能に影響する因子を効率的かつ網羅的に取り入れた、材料記述子[注2]の存在が必要不可欠です。従来、この記述子は、対象に関する高度な専門知識(事前知識)に基づいて研究者が手ずから設計してきました。しかし、これは裏を返せば、真新しい、ないしは、非常に複雑などの事由により、知識の蓄積が十分でない対象に対しては、本来最も望まれるにも関わらず、機械学習の活用には大きな制限がありました。 本研究では、対象に対する事前知識を一切必要とせず、数十点程度の訓練データに対して機能する汎用的な特徴量設計技術を開発しました。これは、考え得る大量の記述子候補、すなわち仮説を生成し、目的にかなった記述子を機械に選ばせる、いわば仮説スクリーニング技術です。本研究では、この開発技術が、対象とする触媒反応によらず、従来技術を圧倒する予測精度を与えることや、ハイスループット実験[注3]と再帰的に組み合わせることで、膨大な候補材料から多様なシーズをピンポイントで見つけられることを示しました。本研究の成果は、機械学習を用いた材料探索の裾野を大きく拡大し、材料シーズ創出の飛躍的な効率化に役立つことが期待されます。 本研究成果は、2024年1月12日10時(英国時間)に英国の科学誌「Communications Chemistry」のオンライン版で公開されました。 本研究は、科学技術振興機構(JST)「未来社会創造事業 探索加速型(No.JPMJMI22G4)」、「戦略的創造研究推進事業 CREST(No.JPMJCR17P2)」の支援を受けたものです。 |

【研究の背景と経緯】

従来、自然科学研究は、個々の研究者の洞察に基づく仮説検証に導かれてきました。しかし、データ駆動型アプローチの隆盛により、このパラダイムは変化しつつあり、触媒を含む様々な材料分野で成功を収め始めています。このような背景の中、効果的な機械学習に適した、十分な規模を備えた材料データの欠如が大きな課題となっています。データの限界は、精巧な機械学習モデルの応用を困難にし、それでも高精度な予測を得るためには、材料の本質を捉えた記述子の存在が必要不可欠です。しかし、このような記述子設計は、関連要因を網羅するために、対象材料の高度な事前知識を必要とし、一般的に大変困難です。何より、未知の領域に踏み込むためにその事前知識が必要となることは論理的に矛盾しており、この記述子設計の経験的な側面は、データ駆動型アプローチの適用対象を、比較的良く知られた材料系に限定せざるを得ない主要因となってきました。

【研究の内容】

今回、本研究グループは、対象材料の事前知識を必要とせず、効果的な記述子を自動的に設計可能な汎用技術を開発しました。開発技術は、材料データが小規模であることを前提とし、元素などに関する一般的な物理量から演算を通して大量の記述子候補を生成し、目的に関連する記述子を機械に選択させる技術です。記述子候補を、材料の機能を説明し得る"仮説"と捉えると、開発技術は、コンピュータ上で大量の仮説を生成し重要な仮説を抽出する、いわば、仮説スクリーニング技術です。本研究では、メタンの酸化カップリング、エタノールのブタジエンへの転換、三元触媒のライトオフ温度という全く異なる対象に対して、開発技術が、触媒組成を記述子とする従来法と比較して、はるかに優れた予測精度を与えることを明らかにしました(図1)。さらに、ハイスループット実験と当該技術を組み合わせて用いる能動学習[注4]を通じて、機械が触媒設計を捉える認識の精度と汎化能力を改善していき(図2)、最終的に、類似性の低い多様な高性能触媒を、83%もの高精度[注5]でピンポイント予測することに成功しました。

このような成功の裏には、谷池教授らのグループが開発したハイスループット実験技術と、これによって創出した高品質な触媒データの存在が不可欠でした。

| 図1 開発技術を用いた触媒性能の予測。(上部)開発技術が異なる触媒反応に対して高精度な回帰を与えること、(下部)従来技術(元素組成のみ、元素組成+特徴量選択、特徴量付与のみ)と比較して極めて高い精度を与えることが示されています。1~3次は合成特徴量の次数を指し、次数が増加するほど、より複雑な特徴量をより大量に生成します。 |

| 図2 能動学習を用いた機械の改善。汎性を有さないモデル(対立仮説)の予測精度は能動学習に伴い悪化するが、汎性を有するモデル(真の仮説)の予測精度は悪化しない。 |

【今後の展開】

開発技術は汎用性が高く、触媒に限らず、訓練データを差し替えるだけで様々な材料対象へ即座に展開可能です。本研究グループは、開発技術とハイスループット実験、計画的なサンプリングを組み合わせて用いることで、数十億種もの材料を含むような極めて広大な空間から、事前知識や仮定を一切必要とすることなく、効率的に材料シーズを発見することができるようになると考えています。今後は、開発技術をソフトウェア化し、広く社会実装していく予定です。

【参考図】

| 自動特徴量設計技術: AIや機械学習を用いた材料機能の予測において、材料機能を説明し得る材料の特徴、すなわち材料記述子の質は機械学習の精度に直結します。今回開発した汎用技術は、材料記述子の設計を自動化・非専任化する技術です。対象の事前知識を必要とせず、数十点のデータから高精度な学習を可能にします。 |

【用語解説】

特定材料系の構造や機能などに関する専門知識を指す。従来のデータ駆動型アプローチでは、事前知識に基づき材料記述子を設計することが専らであった。よって、事前知識が十分に存在しない、複雑ないし未知の材料系では材料記述子の設計が困難であった。

組成や構造、物理特性といった材料を特徴付ける量の中で、目的とする材料機能と関連するものを材料記述子と呼ぶ。材料機能が単一の材料記述子によって説明できることは稀である。一方、材料記述子の数を増やすほど規模の大きなデータが求められるため、データが小さくなりがちな材料分野においては、機能を十全に説明可能な最小数の記述子を入手することが肝要である。

自動化・並列化・効率化などの手段に基づき単位時間当たりの実験数を飛躍的に増大させた実験を指す。材料分野では、研究者間にデータ取得・報告に関する統一性が存在しないことがほとんどであり、均質なデータを効率的に生成できるハイスループット実験は、データ駆動型アプローチと親和性が高い。

データを追加し繰り返し学習させることで機械の精度や汎化能力を高める方法を指す。

予測した触媒(36種)の内、エタンとエチレンの合計収率が15%以上を達成した触媒(30種)の比率を示す。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Chemistry |

| 論文タイトル | "Automatic feature engineering for catalyst design using small data without prior knowledge of target catalysis" (対象の事前知識を必要としない触媒設計のための自動特徴量設計技術) |

| 著者 | Toshiaki Taniike*、Aya Fujiwara、Sunao Nakanowatari、Fernando García-Escobar、Keisuke Takahashi |

| DOI | 10.1038/s42004-023-01086-y |

令和6年1月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/15-1.html可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

ポイント

- 光触媒試験を飛躍的に加速する技術の開発

- 環境水浄化のための光触媒の一括スクリーニング

- 環境水中で高活性を発揮する可視光応答型光触媒を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授らは、可視光応答型光触媒を利用した環境水浄化に関するハイスループット実験[*1]技術を開発しました。 水質汚染は、現代社会における重要な問題の一つです。有機汚染物質の中でも染料は、その多様性や濃度の高さから環境への影響が大きく、発展途上国を中心に深刻な問題となっています。これらの有機汚染物質を効果的に除去する方法として、可視光応答型の光触媒反応が注目されています。しかし、現在の光触媒は高濃度の汚染物質に対して十分な活性を示すことができず、また実用的な環境下での研究や応用に関する知見も不足しています。特に、環境水中に含まれるさまざまな無機イオンが光触媒反応に影響を与えることが知られており、これらの環境条件を考慮した効果的な触媒の開発が急務となっています。 本研究では、光触媒反応を132並列で実施可能なハイスループット実験技術を新たに開発し、大規模な実験から、可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化[*2]に関する有用な知見を導くことに成功しました。また、環境水中の特定のイオンが触媒の活性を有意に低下させることを明らかにしました。さらに、工業廃水において効果的な触媒を開発するため、15種類の貴金属ナノ粒子を光触媒に担持した結果、AuやPtなどの高仕事関数と酸化耐性を併せ持つ金属ナノ粒子が、環境イオンを活性種に変換し、高活性を示すことを明らかにしました。 この研究は、開発されたハイスループット実験技術の有効性を示すものです。今後は、この技術を改良することで、水分解や二酸化炭素還元など他の光触媒反応の研究を可能にする見通しです。 本成果は、2023年11月17日に学術雑誌「Environmental Pollution」(Elsevier社)のオンライン版に掲載されました。なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(探索加速型)「超広域材料探索を実現する材料イノベーション創出システム(JPMJMI22G4)」(研究代表:谷池俊明)の支援を受けて行われました。 |

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

【論文情報】

| 掲載誌 | Environmental Pollution (Elsevier) |

| 論文題目 | High-throughput experimentation for photocatalytic water purification in practical environments |

| 著者 | Kyo Yanagiyama, Ken Takimoto, Son Dinh Le, Nhan Nu Thanh Ton, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2023年11月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.envpol.2023.122974 |

【用語解説】

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験技術とは高度な並列化や自動化によって実験のスループットを劇的に改善する技術を指す。

太陽光や人工光を利用して水中の汚染物質を分解する技術で、環境に優しく持続可能な水浄化の方法として注目されている。光触媒はこのプロセスで重要な役割を果たす。

令和5年12月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/08-1.html触媒インフォマティクスにおけるデータ問題とは(コメンタリー)

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人北海道大学

触媒インフォマティクスにおけるデータ問題とは(コメンタリー)

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授は、北海道大学(総長・寳金清博、北海道札幌市)大学院理学研究院化学部門の髙橋啓介教授と共同で、触媒インフォマティクスの実践における最大の課題であるネガティブデータの欠損についてのコメンタリー(Commentary)論文を発表した。 |

物質、材料研究開発におけるデータ駆動型アプローチ、いわゆるマテリアルズインフォマティクスは、創世の時を終え、近年、研究開発の現場において爆発的に普及しつつある。その最大の課題として、原資となる高品質かつ大規模な実験データの入手が極めて難しいことがあげられる。谷池教授、髙橋教授らの研究グループは、これまで、ハイスループット実験[*1用語解説]を基盤として触媒インフォマティクスを開拓し、当該分野におけるデータの質と規模の問題に正面から取組んできた。

本論文では、触媒を中心とする既存の材料データにまつわる種々の問題、特に、低性能な触媒や合成の失敗など、功利的な視点ではネガティブと捉えられるデータの著しい欠落に関して、その原因や影響、将来的な対策等をまとめた。本論文により、当該分野や関連分野を含む研究者にデータ駆動型アプローチにおけるこれらのデータ問題への理解を深めてもらい、データ、特にネガティブデータの公開に対するマインドセットの修正につながることを期待したい。

本成果は、2023年2月27日(米国東部標準時間)にSpringer Nature発行「Nature Catalysis」のオンライン版に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括:上田渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表:髙橋啓介)の支援を受けて行われた。

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Catalysis (Springer Nature) |

| 論文題目 | The value of negative results in data-driven catalysis research |

| 著者 | Toshiaki Taniike, Keisuke Takahashi |

| 掲載日 | 2023年2月27日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41929-023-00920-9 |

【用語解説】

*1 ハイスループット実験

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験とは高度な並列化や自動化によってスループットを劇的に改善した手法を指す。

令和5年3月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/03/08-1.html物質化学フロンティア研究領域の谷池教授の研究課題がJST「未来社会創造事業」に採択

物質化学フロンティア研究領域の谷池 俊明教授らが提案した研究課題が、科学技術振興機構(JST)の「未来社会創造事業」(探索加速型)に採択されました。

「未来社会創造事業」は、探索加速型と大規模プロジェクト型の2つのアプローチで構成され、科学技術により「社会・産業が望む新な価値」を実現する研究開発プログラムです。経済・社会的にインパクトのある目標を定め、基礎研究段階から実用化が可能かどうか見極められる段階(概念実証:POC)に至るまでの研究開発を実施します。

探索加速型は、研究開発を探索研究から本格研究へと段階的に進めるもので、探索ステージ(※)の研究期間は2年6か月となります。

今年度は、221件の応募の中から、26件の採択課題が決定され、谷池教授の提案は、重点公募テーマ「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」において採択されました。

※本事業では、ステージゲート方式を導入しています。これは研究開発を複数のステージに分け、各ステージでの評価に基づいて研究開発課題の続行または廃止を決定する仕組みです。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

■研究課題名

超広域材料探索を実現する材料イノベーション創出システム

■研究概要

材料開発にかつてない難度と速度が要求される現在、我が国の研究開発現場は、研究のグランドデザインを見直す基盤技術を欠いており、苦境に立たされています。本研究開発では、ハイスループット実験やデータ科学技術を基盤とし、広大な材料空間から前知見を必要とすることなくシーズを創出する超高効率な方法論、「材料イノベーション創出システム」を開発し、その社会普及やオープンイノベーションを通して我が国のあらゆる材料研究開発現場の生産性・創造性を革新します。

令和4年9月27日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/09/27-1.html学生の筑間さんと渡部さんが2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生の筑間 弘樹さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)と渡部 康羽さん(博士後期課程3年、生命機能工学領域、藤本研究室)が2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

北陸地区講演会と研究発表会は、毎年秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学のいずれかの大学にて開催しています。特別講演のほか、ポスター発表があり、200~300名が参加しています。

今回、2021年度北陸地区講演会と研究発表会は、11月12日にオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年11月16日

【筑間 弘樹さん】

■発表題目

触媒ナノ粒子の構造決定を目的としたニューラルネットワークポテンシャルの構築

■発表者名

筑間弘樹、高棹玄徳、BEHLER Jörg、谷池俊明

■研究概要

近年の計算機や第一原理計算の発展によって複雑な材料の高精度なシミュレーションが可能となった一方、第一原理計算の限界は物理化学的な直感や実験結果に基づいて初期構造を推定する経験的な過程にあった。この問題を解決するため、第一原理計算と遺伝的アルゴリズムを組み合わせた非経験的構造決定が試みられてきたが、第一原理計算手法の計算コストが構造決定の律速であった。本研究では、過去研究によって蓄積されたZiegler-Natta触媒一次粒子に関する第一原理計算データセットを用いて、第一原理計算を高精度に再現できるニューラルネットワークポテンシャル(NNP)を構築することで非経験的構造決定を高速に再現することに成功した。

■受賞にあたって一言

この度は、2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会におきまして、ポスター賞をいただけたことを光栄に思います。終始熱心なご指導を頂きました谷池俊明教授のご指導なしでは決して得られるものではなかったと思います。共同研究者である高棹玄徳さんには研究の方針や考察の方法など、細部にわたるご指導をいただきました。ゲッティンゲン大学のBEHLER Jörg教授には数々の適切なご助言、ご協力をいただきました。ここに感謝いたします。さらに、谷池研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

【渡部 康羽さん】

■発表題目

超高速RNA光架橋反応を用いた16S rRNA検出困難領域を標的とした新規FISH法の開発

■発表者名

渡部康羽、渡辺ななみ、藤本健造

■研究概要

生体内においてRNAは様々な高次構造を形成するため、核酸プローブの侵入を阻害していた。本研究では、複雑な高次構造を形成する大腸菌16S rRNAの検出困難領域を標的とした光操作法の開発を行った。複数の光架橋性核酸プローブを用いることにより、複雑な高次構造を有するRNAに対する光架橋反応を実現した。

■受賞にあたって一言

この度は、2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。また、多くのご助言やディスカッションに乗って頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和3年11月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/11/25-1.html触媒ビッグデータから「触媒世界地図」を描写 ~ブラックボックス化していた触媒設計を紐解く~

|

| 国立大学法人 北海道大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |

触媒ビッグデータから「触媒世界地図」を描写

~ブラックボックス化していた触媒設計を紐解く~

ポイント

- 触媒の組成・実験条件の知識ネットワーク「触媒世界地図」を触媒ビッグデータから描写。

- 触媒世界地図を用いた触媒設計が可能となり、新たな活性触媒を発見。

- 大規模な科学データからの材料・触媒設計の技術基盤になることを期待。

【概要】

| 北海道大学 大学院理学研究院の髙橋 啓介准教授、髙橋 ローレン学術研究員らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質化学領域の谷池 俊明教授らと共同で、触媒ビッグデータから触媒の知識を表現した「触媒世界地図*1」を描写しました。 これまで研究グループは、多数の触媒データを高速で自動取得可能なハイスループット実験装置によりメタン酸化カップリング反応*2における触媒ビッグデータ(6万件)の構築に成功してきましたが、この規模の触媒データからどのように知識を抽出し触媒設計に結びつけるかが触媒インフォマティクス*3において大きな課題でした。 そこでメタン酸化カップリング反応におけるハイスループット実験装置により得られた触媒ビッグデータに対して、オントロジー*4(知識の関係性をネットワークとして記述)の概念を活用することにより、触媒ビックデータから元素組成・実験条件・C2収率等の関係性を描写し、触媒の世界地図を作成することに成功しました。この触媒の世界地図により各要件の関係性が明白となり、そこで得られた情報から触媒設計が実現しました。 結果、触媒の世界地図からKVEu-BaO(20%C2収率)、LiTiW-BaO(19%C2収率)、EuMgZr-BaO(19%C2収率)、MoKW-BaO(19%C2収率)等の未報告の活性触媒を設計し、実験実証することに成功しました。 本手法は触媒ビッグデータや材料ビッグデータにも適用できるため、大規模な科学データからの材料・触媒設計の技術基盤になることが期待されます。 本研究成果は、2021年9月22日(水)にChemical Science誌にてオンライン公開されました。 |

元素と収率の関係、元素と実験条件の関係等が表現された触媒世界地図

元素と収率の関係、元素と実験条件の関係等が表現された触媒世界地図

【背景】

触媒は化学反応の反応速度を速める材料であり、自動車の排気ガスの浄化からエネルギーの変換まで幅広い分野で実用化されています。これまでの触媒開発は、研究者の熟練の経験や勘で試行錯誤して開発していました。その中で、マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスの登場により材料・触媒科学は大きな転換期を迎えています。

マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスでは、第4の科学であるデータ科学を用い、材料・触媒データのパターンから材料・触媒設計を行います。いわば、これまでの研究者の経験や勘をデータ科学で再現することを目的としています。しかし、材料・触媒ビッグデータから知識・設計をどのように抽出するかが大きな障壁となっています。特に機械学習等のデータ科学手法では機械がどう学習したのかを説明することができず、理論的解釈による設計が難しいという問題があります。

そのため、理論に基づいた触媒設計を行う必要がありました。

【研究手法】

メタン酸化カップリング反応を対象とし、独自開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータに対して、オントロジーの概念を元にデータ内の知識と関係性をネットワークとして表現しました。

【研究成果】

触媒ビックデータから触媒の世界地図を作成することに成功しました。この触媒の世界地図により元素組成・実験条件・C2収率等の関係性が明白となり、そこで得られた情報から触媒設計を行うことに成功しました。結果、触媒の世界地図からKVEu-BaO(20%C2収率)、LiTiW-BaO(19%C2収率)、EuMgZr-BaO(19%C2収率)、MoKW-BaO(19%C2収率)等の未報告の活性触媒を設計・実験実証することに成功しました。

【今後への期待】

触媒ビッグデータからどのように触媒科学の知識を取り出すかが大きな課題でしたが、オントロジーという概念を元に知識のネットワークを設計することにより、触媒ビッグデータから知識の抽出・触媒設計が可能になることを初めて提案しました。この方法は今後の触媒ビッグデータや材料ビッグデータにも適用することができるため、大規模な科学データからの知識・材料設計の技術基盤になることが期待されます。

【謝辞】

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括:上田 渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表者:髙橋 啓介)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| 論文名 | Constructing Catalyst Knowledge Networks from Catalysts Big Data in Oxidative Coupling for Methane for Designing Catalysts(メタン酸化カップリング反応ビッグデータから触媒の知識ネットワークの構築と触媒設計) |

| 著者名 | 髙橋 ローレン1 , Thanh Nhat Nguyen2, 中野渡 淳2、藤原 綾2、谷池 俊明2、髙橋 啓介1 (1北海道大学大学院理学研究院、2北陸先端科学技術大学院大学) |

| 雑誌名 | Chemical Science(英国王立化学会が発行する化学ジャーナル) |

| DOI | 10.1039/D1SC04390K |

| 公表日 | 2021年9月22日(水)(オンライン公開) |

【用語解説】

*1 触媒世界地図...触媒ビックデータから元素組成・実験条件・C2収率等の関係性をネットワークとして描写したもの。

*2 メタン酸化カップリング反応...普遍的に存在するメタンはそのままでは化学的な有用性が低く、これを触媒によって別の有用化合物へ変換することが望ましい。メタンの酸化的カップリングとは、メタンと酸素分子の反応を通してエタンやエチレンを直接合成する高難度反応である。

*3 触媒インフォマティクス...データ科学手法を用いて触媒設計・触媒解析を行う学問。

*4 オントロジー...物事をどの様に概念化したかを記述する学問。

令和3年9月24日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/09/24-1.html触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を発見 ~触媒インフォマティクスを駆使した新しい触媒開発に成功~

|

| 国立大学法人 北海道大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |

触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を発見

~触媒インフォマティクスを駆使した新しい触媒開発に成功~

ポイント

- 触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を触媒ビッグデータから発見。

- 触媒組成を従来の周期表の元素記号ではなく、ゲノム配列のように記号で表現。

- 触媒遺伝子を用いた触媒設計を提案し、実験実証に成功。

【概要】

| 北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介准教授、髙橋 ローレン学術研究員、藤間 淳特任准教授、宮里 一旗特任助教らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科物質化学領域の谷池 俊明教授らと共同で、触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を触媒ビッグデータから発見しました。 これまで触媒組成は周期表の元素記号で表現されてきましたが、反応場での真の触媒の状態は複雑なため、触媒組成を記述する真の触媒記述子*1の決定が困難を極めています。そのため機械学習などを用いる触媒インフォマティクス*2において、触媒物性を記述する上で情報的制約がありました。 そこで本研究では、独自に開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータに対して、触媒インフォマティクス・信号処理*3・パターン認識*4・自然言語処理*5を駆使し、新たな触媒の記述方法である「触媒の遺伝子」を定義し提案しました。この「触媒の遺伝子」を用いることで、触媒組成の情報を、生物の塩基配列のように記号で表現することが可能となります。この触媒特有の配列を「触媒シークエンシング」と名付けました。この「触媒シークエンシング」を用いると、従来の元素記号での表記では全く異なる触媒組成であっても、同じ機能を持つ触媒は同じ「触媒の遺伝子」として表現することが可能となります。触媒組成は周期表の元素記号で表現されるのが一般的でしたが、本研究により提案された「触媒遺伝子」により、今後触媒は「触媒シークエンシング」で記述することが可能となります。 この「触媒遺伝子」の有効性を確認するため、同じ「触媒遺伝子」を持つ触媒群の元素を再編成することにより、同じ触媒遺伝子を持つ触媒の設計を行い、実験実証にも成功しました。結果、高いC2収率を達成する新規触媒が発見でき、「触媒遺伝子」が触媒設計に大変有用であることが証明されました。また発見された触媒が既知の触媒と似た遺伝子を持っているのか、もしくは全く新種の触媒遺伝子なのかなど、バイオインフォマティクスで見られる遺伝子解析のような、全く新しい視点での触媒情報の解析が可能となり、より発展的かつ実用的な適用が期待できます。 本研究成果は、米国東部時間2021年7月30日(金)午前6時公開のThe Journal of Physical Chemistry Letters誌にてオンライン版が掲載されました。 |

【背景】

マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスの登場により材料・触媒科学は大きな転換期を迎えています。マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスでは、第4の科学であるデータ科学を用い、材料・触媒データのパターンから材料・触媒設計を行います。そのような中、触媒組成は周期表の元素記号で表現されてきましたが、反応場での真の触媒の状態は複雑なため、触媒組成を記述する真の触媒記述子の決定が困難を極めています。そのため機械学習などの触媒インフォマティクスにおいて、触媒組成の記述方法が大きな障壁となっています。周期表の元素記号に頼らず、触媒の特徴を反映した触媒組成の記述方法を決定する必要があります。

【研究手法】

独自開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータを用い、触媒インフォマティクス・信号処理・パターン認識・自然言語処理を駆使し、触媒ビッグデータに隠されているパターンから「触媒の遺伝子」を提案しました。

【研究成果】

発見された「触媒の遺伝子」は生物の塩基配列のように記号で表現することができます。この触媒特有の配列を「触媒シークエンシング」と名付けました(図1)。この「触媒シークエンシング」を用いると、従来の元素記号での表記では全く異なる触媒組成であっても、同じ機能を持つ触媒は同じ「触媒の遺伝子」として表現することが可能となります。「触媒遺伝子」を持つ触媒群の元素を再編成することにより、同じ触媒遺伝子を持つ触媒の設計を行い、実験実証にも成功しました。

【今後への期待】

今回提案した「触媒遺伝子」は、様々な触媒データに適用することにより、発見された触媒が既知の触媒と似た遺伝子を持っているのか、もしくは全く新種の触媒遺伝子なのかなど、バイオインフォマティクスで見られる遺伝子解析のような、全く新しい視点での触媒情報の解析が可能となります。したがって、触媒インフォマティクスにおける触媒データの取り扱い手法の基盤技術として、より発展的かつ実用的な適用が期待できます。

【謝辞】

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括:上田 渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表者:髙橋 啓介)の支援を受けて行われました。

【参考図】

図1 発見された触媒遺伝子-触媒シークエンシング

【論文情報】

| 論文名 | Catalysis Gene Expression Profiling: Sequencing and Designing Catalysts(触媒遺伝子発現プロファイリング:触媒シークエンシングと設計) |

| 著者名 | 髙橋 啓介1 、藤間 淳1、宮里 一旗1、中野渡 淳2、藤原 綾2、Thanh Nhat Nguyen2、谷池 俊明2、 髙橋 ローレン1(1北海道大学大学院理学研究院、2北陸先端科学技術大学院大学) |

| 雑誌名 | The Journal of Physical Chemistry Letters(物理化学の専門誌) |

| DOI | 10.1021/acs.jpclett.1c02111 |

| 公表日 | 日本時間2021年7月30日(金)午後8時(米国東部時間2021年7月30日(金)午前6時)(オンライン公開) |

【用語解説】

*1 触媒記述子...触媒の特徴を数値化して表現したもの。

*2 触媒インフォマティクス...データ科学手法を用いて触媒設計・触媒解析を行う学問。

*3 信号処理...信号を数理処理によって解析・処理する技術。

*4 パターン認識...データの中から規則性を取り出す技術。

*5 自然言語処理...言語や記号をコンピューターで処理する技術。

令和3年8月2日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/08/02-1.html【2/26(金)開催】JAIST創立30周年記念 マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム

本学創立30周年を記念して、エクセレントコア推進本部マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点による「マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

ビッグデータ時代の到来とともに急速に発展するマテリアルズインフォマティクス(MI)が、近い将来材料科学の方法論や速度に変革をもたらすことはほぼ確実です。本シンポジウムでは、MIとその関連技術に関する最前線の研究発表をお届けします。

| 日 時 | 令和3年2月26日(金)13:00~18:30 |

| 会 場 | オンライン(Webex) |

| 講演者 | 招待講演者 Prof. Joris Thybaut (U-Ghent, Belgium) Prof. Jörg Behler (Georg-August-Universität Göttingen, Germany) Prof. Keisuke Takahashi (Hokkaido-U, Japan) Dr. Kwang-Ryeol Lee (Korea Institute of Science and Technology, Korea) Dr. Supareak Praserthdam (Chulalongkorn-U, Thailand) Dr. Huan Tran (Georgia Institute of Technology, USA) 本学講演者 谷池 俊明 教授(物質化学領域) ダム ヒョウ チ 教授(知識マネジメント領域) 西村 俊 准教授(物質化学領域) 本郷 研太 准教授(環境・エネルギー領域) チャミンクワン パッチャニー 講師(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 英語 |

| 詳細・申込み | https://www.jaist.ac.jp/project/materialsinformatics/symposium.html 必ず事前申し込みをしてください。 |

ハイスループット実験と触媒インフォマティクスが実現するゼロからの触媒設計

|

北陸先端科学技術大学院大学 北海道大学 科学技術振興機構 |

ハイスループット実験と触媒インフォマティクスが実現する

ゼロからの触媒設計

ポイント

- 物質空間からの無作為なサンプリング

- ハイスループット実験による触媒ビッグデータの取得

- バイアスを含まないデータからの触媒設計指針の抽出

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の谷池俊明教授らは北海道大学(総長・寳金清博、北海道札幌市)の髙橋啓介准教授らと共同で、ハイスループット実験と触媒インフォマティクスを駆使して前知見に依らないゼロからの触媒設計を実現する道を示した。 ある化合物を別の化合物へと変換する化学反応は、式上では単純に見えても多くの素反応によって構成されているケースが多い。化学反応の制御とは、これらの素反応を同時に制御することであり、複数の有効成分を組み合わせる多元的な触媒の設計が鍵を握っている。しかし、組み合わせ効果の予測は非常に難しく、トライアンドエラーを通して偶発的に発見した組み合わせを段階的に発展させる経験的な方法論が、固体触媒の研究開発における常套手段であった。 谷池教授らは、日に4,000点もの触媒データを自動取得可能なハイスループット実験装置*1 と触媒インフォマティクスを用いて、前知見に依らないゼロからの触媒設計を実現した。具体的には、36,540通りもの組み合わせ(=触媒)を含む広大な物質空間から300通りの組み合わせを無作為に抽出し、これらのメタンの酸化カップリング反応(OCM)*2 における性能をハイスループット実験により評価することで、前知見や作業仮説などのバイアスを含まない触媒ビッグデータを取得した。このデータを機械学習によって分析することで、触媒の設計指針をモデル化し、高性能触媒を80%の精度で予測することに成功した(試験した80%の触媒が高性能と見做し得る収率を示した)。 本研究が見出した高性能触媒の大半は、OCMに関する過去40年の研究開発史に照らして未知とみなされる組み合わせであった。ハイスループット実験と触媒インフォマティクスは、広大な物質空間を現実的な時間単位で効率的に探索する強力な手段である。本研究が用いた方法論は多くの材料分野に適用可能であり、前知見に縛られない物質探索は予期せぬ発見を多く生み出すだろう。

|

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Catalysis (ACS Publications) |

| 論文題目 | Learning Catalyst Design Based on Bias-Free Data Set for Oxidative Coupling of Methane |

| 著者 | Thanh Nhat Nguyen, Sunao Nakanowatari, Thuy Phuong Nhat Tran, Ashutosh Thakur, Lauren Takahashi, Keisuke Takahashi, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2021年1月22日付(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acscatal.0c04629 |

【用語解説】

*1 ハイスループット実験装置

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験装置とは高度な並列化や自動化によってスループットを劇的に改善する装置を指す。

*2 メタンの酸化カップリング反応(OCM)

普遍的に存在するメタンはそのままでは化学的な有用性が低く、これを触媒によって別の有用化合物へ変換することが望ましい。メタンの酸化的カップリングとは、メタンと酸素分子の反応を通してエタンやエチレンを直接合成する高難度反応である。

令和3年1月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/27-1.html