研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の松村准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications(IF:4.265)のfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications (IF:4.265)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Macromolecular Rapid Communications (Wiley-VCH) 2017. 38, 1700478

■著者

Robin Rajan (博士研究員), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Tunable Dual-Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Exhibiting UCST and LCST Behavior

■論文概要

コアがPolyN-isopropylacrylamide、シェルがPolysulfobetaineで構成されたコアシェル型ナノゲルを創出し、低温と高温で相転移を起こす二段階温度応答性を示すことを示しました。本学のSTEM-EDXを用いることでコアシェル型の構造が明らかとなり、その構造を変化させることにより温度応答性を制御することにも成功しました。

このような材料は、温度を変化させることで多段階の薬物放出を制御出来る材料として期待でき、高分子化学およびバイオマテリアルの分野で注目されています。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/marc.201700478/full

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/22-1.html環境エネルギー領域の金子教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞

環境エネルギー領域の金子達雄教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞しました。

ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞」は、2008年、日本の若手研究者の支援と日独間の産学連携を進めることを目的として、技術革新を重視するドイツ企業と在日ドイツ商工会議所により創設されました。この賞は 1868年に来日し、日本の科学界と教育界に大きな足跡を残したドイツ人科学者、ゴットフリード・ワグネル(1831-1892)にちなんで始まりました。本賞は、スポンサーのドイツ企業と在日ドイツ商工会議所が共催し、日独の多くの研究 ・助成機関および政府機関による協力と後援に支えられています。また、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ連邦教育研究省をはじめ、ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京、ドイツ学術交流会、ドイツ研究振興協会、フラウンホーファー研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会からの支援を受けています。

本賞の受賞者は、共催企業の技術専門家による予備審査の後、大学学長レベルの常任委員と専門委員から構成される選考委員会において審査し、決定しています。 創設以来、8年間で36件の日本の大学・研究機関に所属する45歳以下の研究グループに授与されました。材料、デジタル化とモビリティ、エネルギー、ライフサイエンスの分野における革新的で創造的な解決策を提案する応用研究を対象としています。

今回は、全国の大学・研究機関から、合計68件の応募がありました。企業及び大学関係の専門家による書面審査で7名の最終候補者の絞り込みが行われ、2017年5月17日に開催された最終審査会でインタビューによって、各研究領域から1人、合計4人の受賞者が決定されました。

■受賞年月日

平成29年6月19日

■研究テーマ

エキゾチックなアミノ酸を用いた高熱力学性能を持つ透明バイオプラスチックの開発

■研究概要

輸送機器インフラの部品軽量化に、軽くて強く、耐熱性も高い新素材が待望されている。持続可能な社会を構築するため、天然分子から作る安価なバイオプラスチックへの期待は大きいが、通常は軟らかくて分解しやすく、使い捨て製品など、用途は限られている。また、強化剤の添加などで白濁化が進み、透明にならない弱点もある。これらの課題を解決するため、受賞者らは天然分子の特徴を生かす新しい「バイオマス高分子科学」を展開した。堅い化学構造を持つ香辛料のシナモンに似たエキゾチック(風変わり)なアミノ酸の4-アミノ桂皮酸に注目して、高熱力学性能と透明性が両立するように分子設計をした。まず、このアミノ桂皮酸の合成遺伝子を大腸菌に組み込み、安価に大量生産できることを示した。それから光反応と重縮合で、シクロブタン環が2つのベンゼン環で挟まれたトルキシル酸という骨格を形成した。この骨格は、剛直性を保ちながらも、シクロブタン環のわずかな屈曲部位が「分子バネ」として働き、強度が飛躍的に向上した。この骨格からなる高分子のバイオプラスチックは透明で、ガラスの3倍の強度を示した。透明樹脂の中では最も高い強度と考えられる。さらに、熱分解温度もセ氏425度と高かった。これを用いた透明メモリー素子も作製した。

■受賞にあたって一言

若手中堅研究者の登竜門とも言えるGerman Innovation Awardの受賞に驚きと喜びが入り混じっています。これは生物学者である筑波大学の高谷教授のご支援無くしては成しえなかったことですのでこの場を借りて御礼申し上げます。また長年ご支援と叱咤激励いただきましたJST ALCAの関係者の皆様方にも感謝申し上げます。さらに、共に分子設計に取り組んできた連名受賞者の立山博士および本学の宮里技術職員に感謝申し上げます。バイオプラスチックの分野は社会的意義は既に認められていますし、ドイツをはじめ欧州では特に重要視されています。しかし、日本ではその価値は思いのほか低く見なされているのが現状です。今回の権威あるアワードを通じてバイオプラスチックがinnovativeな新機能物質を創出するための重要な概念であることが日本で再認識されればと思っております。さらに、世界中で安全なプラスチックが生産されつづけることを期待いたします。最後に常にサポートして下さった本学のスタッフの方々ならびに諸先生方、また研究室の学生・スタッフの皆様方に心より感謝申し上げます。

平成29年6月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/06/20-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教、金子教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 4954 - 4959.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Gargi Joshi, Sakshi Rawat, Saranyoo Sornmkamnerd, Kittima Amornwachirabodee, Maiko K. Okajima, Mayumi Ito, Shoko Kobayashi, Koichi Higashimine, Yoshifumi Oshima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Drying-induced self-similar assembly of megamolecular polysaccharides through nano and submicron layering

■論文概要

超高分子量の天然多糖類水溶液を乾燥させると、気液界面を利用してナノメータースケールとサブミクロンスケールで自己相似的に層構造を形成することが立証された。ここでは、分子スケールからミリスケールに至る階層的な構造形成が面状の気-液晶界面で誘起されることが電子顕微鏡観察法と偏光観察法により明らかになった。今回解明された多糖類サクランの階層構造を活用することで、電気、光学、細胞工学など多分野における新規材料の創製が期待される。

■採択にあたって一言

本研究を遂行するにあたり、応用物理学領域の大島義文准教授はじめ、ナノマテリアルテクノロジーセンター伊藤真弓研究員、小林祥子研究員、東嶺孝一技術専門員に大変お世話になりました。この場をお借りして心より感謝の意を表します。

参考: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b00107

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-1.html博士研究員の中村重孝さんが日本核酸医薬学会2016において優秀発表者賞(川原賞)を受賞

博士研究員の中村重孝さん(生命機能工学領域・藤本研究室) が、日本核酸医薬学会年会において、優秀発表者賞(川原賞)を受賞しました。

本学会は核酸医薬の創出を第一の目的として、化学、生物、DDS、医学(臨床)および規制科学の5つのサイエンス部門と広報と国際部門から構成されています。企業研究者が学会運営の一翼を担うなど基礎研究から産学連携まで統合された学会となっています。化学、生物、DDS、医学(臨床)といった複合領域にまたがる約140件ある発表の中から5件優秀発表者賞が選ばれています。

■受賞年月日

平成28年11月17日

■論文タイトル

Photoinduced double duplex formation using ultrafast photo-cross-linker toward for antigene method

(光誘起型ダブル2重鎖形成を用いた新規アンチジーン法の開発)

■論文概要

従来、安定な2本鎖DNAをターゲットとした核酸医薬開発は困難とされていたが、超高速光架橋分子を用いることで光照射により安定なダブル2重鎖形成可能であることを見出した。今までにない新規アンチジーン法を提唱している。

■受賞にあたって一言

核酸医薬は、分子を標的とした次世代の医薬として注目を集めており、化学、生物、DDS、医学、薬学といった学問の融合研究領域としてもさらなる飛躍が期待されており、その核酸医薬学会でこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました藤本先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

平成28年11月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/28-1.html学生の佐光さんが成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞

学生の佐光巧さん(博士後期課程1年、物質化学領域・山口政之研究室)が、10月26日、27日に開催された成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞しました。

成形加工シンポジアとはプラスチック成形加工学会が主催して毎年行われる討論会で、プラスチックやゴム、繊維の成形加工及び物性に関する研究発表が行われます。今年は仙台で開催され、約700人程度が参加しました。ポスター発表は100件程度行われ、そのうち数件が優秀ポスター賞に選ばれています。

■タイトル

「低分子添加剤の添加によるポリカーボネートの弾性率向上」

■概要

金属塩の添加という新規な手法により、無機ガラス代替が期待されている透明プラスチック材料であるポリカーボネートの剛性を向上させることに成功した。添加された金属塩がポリカーボネート中で電離し、静電相互作用を示すことで力学特性を変化させていると考えられる。本手法では、ポリカーボネートの特徴である透明性、耐熱性、耐衝撃性を損なうことなく剛性の向上が可能であることから、今後の応用が期待される。

■受賞にあたって一言

この度はポスター賞を受賞でき、大変光栄です。発表時には多くの学会参加者に発表を聞いて頂き、自分の研究が注目されていることを嬉しく感じました。また、多くの有意義な質問やコメントを頂きました。皆様に深くお礼申し上げます。今回の受賞を励みに、今後もプラスチック成形加工の分野において、社会に役立つ技術の開発を目標とし研究を行っていく所存です。

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-3.html学生の小野さんが第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウムにおいてPoster Awardを受賞

学生の小野祐太朗さん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)が、金沢大学の超然プロジェクト等が主催した国際シンポジウム 2nd International Symposium on Center of Excellence for Innovative Material Sciences Based on Supramolecules(第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウム)において、Poster Awardを受賞しました。

本シンポジウムは金沢大学の超然プロジェクト等によって主催された国際シンポジウムです。Sauvage先生によるノーベル賞特別講演と10件の基調講演・招待講演、約60件のポスター発表があり、超分子に関する討論がなされました。超分子とは分子同士を相互作用で集合させた分子のことを指し、記憶に新しい2016年のノーベル化学賞の受賞理由の「分子機械の設計と合成」に関連しています。ポスター賞は審査委員が各ポスターを審査し、数名にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

平成28年10月27日

■論文タイトル

Liquid crystalline structure and proton transport in sulfonatedpolyimide thin film(スルホン化ポリイミド薄膜における液晶構造とプロトン伝導性)

■論文概要

組織構造化する新しいタイプの燃料電池用高プロトン伝導材料を開発しました。この材料は含水によって周期構造や規則性が向上する特徴を有しており、組織構造を有する高プロトン伝導性高分子材料としては初めての材料になります。

■受賞にあたって一言

超分子化学は、次世代の化学を担う一分野として、ノーベル賞受賞によりさらなる飛躍が期待されており、そのシンポジウムでこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました長尾先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

|

|

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-2.html環境・エネルギー領域 金子達雄教授の研究課題が、 環境省の平成28年度バイオマスプラスチックの二酸化炭素削減効果及び信頼性等検証事業に採択

環境・エネルギー領域 金子達雄教授の研究課題が、 環境省の

平成28年度バイオマスプラスチックの二酸化炭素削減効果及び信頼性等検証事業に採択

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域 金子達雄教授の研究課題が、環境省の平成28年度バイオマスプラスチックの二酸化炭素削減効果及び信頼性等検証事業に採択されました。

本事業は、エネルギー起源CO2削減に資すると想定されるバイオマスプラスチックの用途におけるCO2削減効果や信頼性を検証し、バイオマスプラスチック導入に当たってのコスト面、調達面、規制面等における課題とその対策を検討するなど、バイオマスプラスチックの活用を促進する事業です。平成28年度は7件の応募のうち、2件が採用されました。

■事業名

芳香族系超高耐熱バイオマスプラスチックの二酸化炭素削減効果及び信頼性等検証事業

■事業期間

平成28年10月1日~平成31年3月31日(予定)

■事業概要

4-アミノ桂皮酸を原料とした芳香族系超高耐熱バイオマスプラスチックにより、300℃程度以上の高い耐熱性が求められる自動車の金属部材等に取って代わるプラスチック材料を開発することで、軽量化による燃費の削減など省エネルギー効果、二酸化炭素削減効果をねらいます。具体的には、硬い分子骨格を持つ芳香族系高分子を用いて超高耐熱バイオマスプラスチックの改良と性能の最適化を行い、その用途抽出、信頼性評価、二酸化炭素削減効果の定量化、社会実装に当たっての課題抽出・方策提案を行います。

■コメント

われわれの先導する研究である高耐熱植物由来プラスチックに関し、その実用化を後押しする研究プロジェクトが環境省により採択され、本研究の重要性が広く認識されつつあることを喜ばしく思います。地球環境改善に貢献できるようより一層尽力する所存です。

平成28年9月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/27-1.html学生のSana AhmedさんとPunnida Nonsuwanさんが9th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology (IFPB2016)においてBest Poster Awardを受賞

学生のSana Ahmedさん(博士後期課程3年)とPunnida Nonsuwanさん(博士後期課程1年)(物質化学領域・松村研究室)が、9th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology (IFPB2016)においてBest Poster Awardを受賞しました。

■受賞年月日

平成28年9月9日

【Sana Ahmedさん】

■論文タイトル

「Accelerated Gene delivery using Self-Assembled Polyampholyte Nanoparticles based on Freeze Concentration Mechanism(凍結濃縮メカニズムによる自己組織化両性電解質高分子ナノ粒子をもちいた遺伝子導入の効率化)」

■論文概要

両性電解質高分子ナノ粒子に複合化させた遺伝子を、細胞とともに凍結することで、凍結濃縮作用により細胞周囲に濃縮させ、細胞内への遺伝子導入効率の向上に成功した。

■受賞にあたって一言

I am deeply honored and appreciative for receiving this poster award in "9th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology" held in Osaka, Japan. I am very grateful to my supervisor Prof. Kazuaki Matsumura for all his support and guidance. This award encourages and motivates me to contribute more in development of society and research field. Lastly, I would like to acknowledge my institute JAIST for supporting my research.

【Punnid Nonsuwanさん】

■論文タイトル

「Degradation control of multiple crosslinked dextran based hydrogel(複合架橋デキストランハイドロゲルの分解制御)」

■論文概要

アルデヒドとメタクリル基を導入したデキストランに、ヂチオスレイトールを添加することでマイケル付加反応によりハイドロゲルを形成した。このハイドロゲルはアミノ酸を添加することで分解させることが可能で有り、ドラッグデリバリーシステムや細胞治療用途への応用が期待できる。

■受賞にあたって一言

It is my honor to get the IFPB2016 Poster Award. I am really grateful to Prof. Kazuaki Matsumura for this opportunity and the valuable advice for my work. I would like to express my appreciation to JAIST for the support in studying and researching. Attendance in international conference is the good chance to distribute our knowledge and gain the new knowledge to boost up ourselves as well.

左:Sana Ahmedさん、右:Punnida Nonsuwanさん

左:Sana Ahmedさん、右:Punnida Nonsuwanさん

平成28年9月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/09/21-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択されました。

■掲載誌

英国王立化学会(Royal Society of Chemistry) Nanoscale(インパクトファクター7.76) 2016, 8, 15888-15901

■著者

Sana Ahmed (D3), Satoshi Fujita (福井大学), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Enhanced protein internalization and efficient endosomal escape using polyampholyte-modified liposomes and freeze concentration

■論文概要

細胞質に物質を導入する技術は、ドラッグデリバリーシステムの効率化において重要な技術である。一般的には細胞膜を容易に通過出来ないため、様々な手法が検討されてきている。本論文では、細胞懸濁液を凍結することによって起こる凍結濃縮現象を利用し、細胞周囲に、細胞内へ導入したいタンパク質を濃縮させ、取り込み向上を図ったものである。その際、タンパク質のナノキャリアとして両性電解質高分子で修飾されたリポソームを用いることで、取り込み後の細胞質内への効率的移動も確認出来た。この技術により、抗原を細胞質内へ高効率で送達することで免疫細胞を活性化する免疫療法に応用できるだけでなく、遺伝子を核内に導入する遺伝子治療への応用も期待出来る。

本研究は科研費挑戦的萌芽研究(15K12538、 16K1289)および本学のソフトメゾマター研究拠点(代表濱田勉准教授)の成果です。

論文詳細: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr03940e#!divAbstract

平成28年9月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/09/05-1.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム]を開催

8月27日(土)、日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム](本学、北國新聞社主催)が開催されました。

「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会であり、今年度は、「先端科学技術が拓く未来」をテーマに、寺野 稔理事・副学長と先端科学技術研究科(物質化学領域)の山口 政之教授が約60名の聴講者を前に講演を行いました。

第1部では寺野理事が「未来を拓くプラスチック」と題して、最先端の科学技術が身近なプラスチックに数多く応用されていることを、医療器具、自動車部品、食料品等を例に、わかりやすく解説しました。

第2部では山口教授が「知性を備えたプラスチック」と題して、「インテリジェント(知性を備えた)な高分子」と呼ばれる、外部の環境に応じて形態を変えるプラスチックやゴムに関する研究について、フィルムの透明度が温度によって変化する様子など、映像も交えて紹介しました。

寺野理事

山口先生

講演会の様子

平成28年8月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/08/29-2.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム] 開催

本学と北國新聞社が共同で、日本海イノベーション会議 [北陸先端科学技術大学院大学プログラム] を実施します。

「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会の総称です。

| 日 時 | 8月27日(土) 13:30~15:30 (開場13:00) | ||||

| 場 所 | 北國新聞20階ホール (金沢市南町2-1 北國新聞会館) | ||||

| テーマ | 先端科学技術が拓く未来 | ||||

| 第1部 | 「未来を拓くプラスチック」

|

||||

| 第2部 | 「知性を備えたプラスチック」

|

||||

| 定 員 | 150名 [受講無料] | ||||

| 申込方法 | 聴講希望の方は ①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号をご記入の上、下記のいずれかでお申し込みください。 ・ハガキ 〒920-8588 (所番地不要) ・F A X 076-260-3403 ・E-mail koho@hokkoku.co.jp 受講券等は発送しませんので、直接会場へお越しください。定員に達した場合のみご連絡します。 ※個人情報は当会議の催し以外に使用することはありません。 日本海イノベーション会議事務局(北國新聞社広報部) 076-260-3402(平日10~18時) |

生命機能工学領域の平塚准教授らの共同研究がNEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択

生命機能工学領域の平塚祐一准教授が参画する研究課題が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択されました。

NEDOは、2015年に策定された政府の「ロボット新戦略」を受け、2015年度から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」を推進しています。このプロジェクトは、現在のロボット関連技術の延長上に留まらない、人間の能力を超えることを狙った革新的な要素技術をターゲットとし、これまで人工知能・ロボットの導入を考えもつかなかった未開拓の分野で、新しい需要を創出することを狙っています。

NEDOは、次世代の人工知能・ロボットの研究開発強化に向けて、「次世代人工知能技術分野」および「革新的ロボット要素技術分野」において、今まで実現されていない革新的な要素技術をターゲットに公募を実施し、今回、13テーマを採択しました。

■採択期間

平成28年度~平成29年度(継続の可能性あり)

■研究課題

「生体分子を用いたロボットの研究開発」

■共同研究機関

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人東京工業大学

国立大学法人北海道大学

詳しくはNEDOホームページをご覧下さい。

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100599.html

平成28年7月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/07/19-1.html特別研究学生のトバイアス・ギルさんがRamsay Medalを受賞

特別研究学生のトバイアス・ギルさん(博士後期課程3年、応用物理学領域・高村(由)研究室、UCL-JAIST協働研究指導プログラム在籍中)がRamsay Medalを受賞しました。

Ramsay Medalは、University College London(UCL)のDepartment of Chemistryの博士課程最終学年で学ぶ最優秀の学生に1923年から毎年授与されてきた栄誉あるメダルです。メダルの名前の由来であるSir William Ramsayは、1887年から1913年まで同Departmentで教授を務め、1904年にノーベル化学賞を受賞した化学者です。

参考 https://www.ucl.ac.uk/chemistry/about-us/history/history-ramsaymedal

トバイアス・ギルさんはUCL-JAIST協働研究指導プログラムの一期生で、UCLのCyrus Hirjibehedin先生とJAISTの高村由起子准教授による協働研究テーマ「シリコン及びシリセン上の原子・分子スピントロニクス」のもとに選抜された学生です。

UCL-JAIST協働研究指導プログラムの詳細 http://www.jaist.ac.jp/ms/news/20120725-132457.html

■受賞年月日

平成28年7月1日

(メダルは11月に開催されるannual UCL Chemistry Department Dinnerにおいて授与)

■研究課題

「二次元材料シリセンの電子的・磁気的特性の制御」

"Controlling the electronic and magnetic properties of the two dimensional material silicene"

■研究課題概要

ケイ素版グラフェンと言える新しい二次元材料「シリセン」の上にケイ素や磁性を持つコバルトを蒸着し、それらの原子がシリセンと相互作用することでシリセンの電気的・磁気的な性質がどう変化するのかを走査トンネル顕微鏡を用いた実験から明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

To be awarded the Ewing prize, and Ramsay medal for best final year PhD student in the Department of Chemistry at UCL is a great honour. It is recognition of the fantastic work our collaborative team, from UCL and JAIST, has achieved. Our unique insights into the two-dimensional material silicene have only been made possible thanks to the guidance of both Dr Cyrus Hirjibehedin of UCL and Prof Yukiko Yamada-Takamura at JAIST. I owe a great debt to these two for their tutelage, and support over the past four years. I would also like to take this opportunity to thank the M3S centre for doctoral training in the Department of Chemistry at UCL, and the School of Materials Science at JAIST for their financial support. Finally, it has been a wonderful privilege to be part of the two institutes and I am sure many more great things will come from continued collaborations in years to come.

平成28年7月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/07/14-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

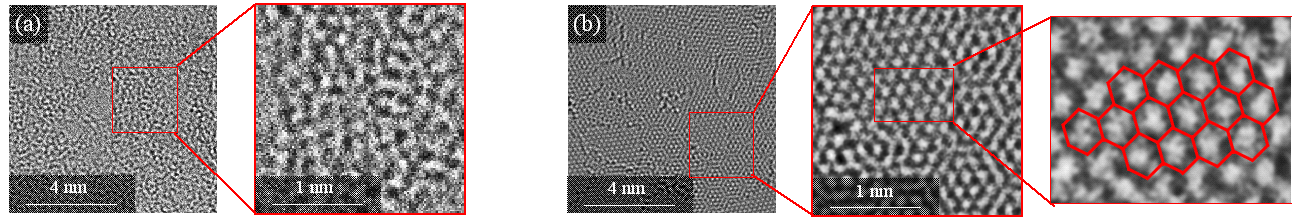

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチックの中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。 研究チームはこれまで、剛直な構造の桂皮酸(シナモン系分子)の中でも天然にはほとんど存在しないシナモン類であるアミノ桂皮酸(特別な放線菌が作る抗生物質に含まれる)を大腸菌で生産する手法を開発し、続く光照射と化学重合によりすべての透明プラスチックの中で最高レベルの耐熱温度(390℃以上)とヤング率(剛性の指標である10GPa)のバイオプラス地区を開発してきました。本ポリイミドの応用研究を行う中で、メモリー開発の権威である国立台湾大学の劉貴生特聘教授と共同研究を行うことと成り、世界初のバイオ由来メモリー素子の開発に至りました。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

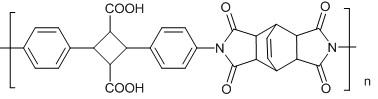

ポリイミド合成 1)大腸菌により生産できる4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化した後、高圧水銀灯で照射することにより光二量化し4,4'-ジアミノトルキシル酸塩酸塩という芳香族ジアミンを得ました。 2)4,4'-ジアミノトルキシル塩酸塩をジメチルアセトアミドに溶解させ、窒素雰囲気下でトリエチルアミンを投入し、続いてBCDAという四酸二無水物とガンマブチロラクトンという脱水剤を加え室温で重合し、さらにイソキノリンという触媒を加えて170℃程度まで加熱することでポリイミドを得ました。回収は反応溶液をメタノール水混合溶媒に投入し再沈殿することで行い、その後再度ジメチルアセトアミドに溶解させ塩酸を少量加えて、メタノール水混合溶媒に再度投入することで精製・乾燥しました。 3)得られた回収物をジメチルアセトアミドに溶解させ、ガラス基板上にキャストしました。 複合体作成 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の4つに分けることができます。 1) アミノ酸由来バイオポリイミドの合成ステップ数を大幅に短縮 2) バイオポリイミドと酸化チタンなどとの有機無機透明複合体の形成に成功 3) 透明複合体が揮発性、不揮発性メモリー素子としての機能を示すことを発見 4) メモリーのON/OFF比は108という極めて高い値 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、4-アミノ桂皮酸を原料とするバイオポリイミドは金属酸化物との複合化が可能であり、かつ複合体はメモリー効果を示すことが見出されました。今後、ほかの種々の金属酸化物と複合化することで、様々な機能性材料を作成することが可能となります。また、今回の複合体は透明性も高いことが分かったため、未来指向型の透明コンピュータの透明メモリーとして有効利用できると考えられます。そして、透明タブレット、メガネ装着型コンピュータ、自動車のフロントガラスに装着できるコンピュータなど、さまざまな効果や展開が期待できます。 |

|||

平成28年6月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/22-1.htmlマテリアルサイエンス系セミナー

| 日 時 | 令和4年8月26日(金)11:00~12:00 |

| 場 所 | 知識科学系講義棟1棟2階 K3,4講義室 ※収容人数に限りがあるため、先着順とします。 |

| 講演題目 及び講師 |

"Solid-phase isothermal recombinase polymerase amplification mediated primer elongation for the detection of single nucleotide polymorphisms" 講師:ルビーラ・イ・ビルジーリ大学 化学工学学科 Ciara O'Sullivan 教授 "Solid-phase isothermal primer elongation using ferrocene-labelled dNTPs for the electrochemical detection of single nucleotide polymorphisms associated with Tuberculosis bacterium resistance to Rifampicin" 講師:ルビーラ・イ・ビルジーリ大学 化学工学学科 Ioanis Katakis 准教授 |

| 言 語 | 英語 |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2022/08/25-1.html