研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境エネルギー領域の金子教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞

環境エネルギー領域の金子達雄教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞しました。

ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞」は、2008年、日本の若手研究者の支援と日独間の産学連携を進めることを目的として、技術革新を重視するドイツ企業と在日ドイツ商工会議所により創設されました。この賞は 1868年に来日し、日本の科学界と教育界に大きな足跡を残したドイツ人科学者、ゴットフリード・ワグネル(1831-1892)にちなんで始まりました。本賞は、スポンサーのドイツ企業と在日ドイツ商工会議所が共催し、日独の多くの研究 ・助成機関および政府機関による協力と後援に支えられています。また、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ連邦教育研究省をはじめ、ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京、ドイツ学術交流会、ドイツ研究振興協会、フラウンホーファー研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会からの支援を受けています。

本賞の受賞者は、共催企業の技術専門家による予備審査の後、大学学長レベルの常任委員と専門委員から構成される選考委員会において審査し、決定しています。 創設以来、8年間で36件の日本の大学・研究機関に所属する45歳以下の研究グループに授与されました。材料、デジタル化とモビリティ、エネルギー、ライフサイエンスの分野における革新的で創造的な解決策を提案する応用研究を対象としています。

今回は、全国の大学・研究機関から、合計68件の応募がありました。企業及び大学関係の専門家による書面審査で7名の最終候補者の絞り込みが行われ、2017年5月17日に開催された最終審査会でインタビューによって、各研究領域から1人、合計4人の受賞者が決定されました。

■受賞年月日

平成29年6月19日

■研究テーマ

エキゾチックなアミノ酸を用いた高熱力学性能を持つ透明バイオプラスチックの開発

■研究概要

輸送機器インフラの部品軽量化に、軽くて強く、耐熱性も高い新素材が待望されている。持続可能な社会を構築するため、天然分子から作る安価なバイオプラスチックへの期待は大きいが、通常は軟らかくて分解しやすく、使い捨て製品など、用途は限られている。また、強化剤の添加などで白濁化が進み、透明にならない弱点もある。これらの課題を解決するため、受賞者らは天然分子の特徴を生かす新しい「バイオマス高分子科学」を展開した。堅い化学構造を持つ香辛料のシナモンに似たエキゾチック(風変わり)なアミノ酸の4-アミノ桂皮酸に注目して、高熱力学性能と透明性が両立するように分子設計をした。まず、このアミノ桂皮酸の合成遺伝子を大腸菌に組み込み、安価に大量生産できることを示した。それから光反応と重縮合で、シクロブタン環が2つのベンゼン環で挟まれたトルキシル酸という骨格を形成した。この骨格は、剛直性を保ちながらも、シクロブタン環のわずかな屈曲部位が「分子バネ」として働き、強度が飛躍的に向上した。この骨格からなる高分子のバイオプラスチックは透明で、ガラスの3倍の強度を示した。透明樹脂の中では最も高い強度と考えられる。さらに、熱分解温度もセ氏425度と高かった。これを用いた透明メモリー素子も作製した。

■受賞にあたって一言

若手中堅研究者の登竜門とも言えるGerman Innovation Awardの受賞に驚きと喜びが入り混じっています。これは生物学者である筑波大学の高谷教授のご支援無くしては成しえなかったことですのでこの場を借りて御礼申し上げます。また長年ご支援と叱咤激励いただきましたJST ALCAの関係者の皆様方にも感謝申し上げます。さらに、共に分子設計に取り組んできた連名受賞者の立山博士および本学の宮里技術職員に感謝申し上げます。バイオプラスチックの分野は社会的意義は既に認められていますし、ドイツをはじめ欧州では特に重要視されています。しかし、日本ではその価値は思いのほか低く見なされているのが現状です。今回の権威あるアワードを通じてバイオプラスチックがinnovativeな新機能物質を創出するための重要な概念であることが日本で再認識されればと思っております。さらに、世界中で安全なプラスチックが生産されつづけることを期待いたします。最後に常にサポートして下さった本学のスタッフの方々ならびに諸先生方、また研究室の学生・スタッフの皆様方に心より感謝申し上げます。

平成29年6月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/06/20-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教、金子教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 4954 - 4959.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Gargi Joshi, Sakshi Rawat, Saranyoo Sornmkamnerd, Kittima Amornwachirabodee, Maiko K. Okajima, Mayumi Ito, Shoko Kobayashi, Koichi Higashimine, Yoshifumi Oshima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Drying-induced self-similar assembly of megamolecular polysaccharides through nano and submicron layering

■論文概要

超高分子量の天然多糖類水溶液を乾燥させると、気液界面を利用してナノメータースケールとサブミクロンスケールで自己相似的に層構造を形成することが立証された。ここでは、分子スケールからミリスケールに至る階層的な構造形成が面状の気-液晶界面で誘起されることが電子顕微鏡観察法と偏光観察法により明らかになった。今回解明された多糖類サクランの階層構造を活用することで、電気、光学、細胞工学など多分野における新規材料の創製が期待される。

■採択にあたって一言

本研究を遂行するにあたり、応用物理学領域の大島義文准教授はじめ、ナノマテリアルテクノロジーセンター伊藤真弓研究員、小林祥子研究員、東嶺孝一技術専門員に大変お世話になりました。この場をお借りして心より感謝の意を表します。

参考: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b00107

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-1.html学生の中山さんが、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の中山超さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)が、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は18件の研究発表において3名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成29年2月24日

■論文タイトル

人工クモ糸の熱酸化劣化における化学発光挙動

■論文概要

近年、強度と伸度を両立し、規格外の靭性を有するクモ糸は、産業用構造材料として大きな注目を集めていますが、タンパク質の高温・高湿度環境への脆弱性が産業応用に向けた最大の障壁となっています。我々は、人工クモ糸の高温で放出する化学発光を捉えることで、熱酸化劣化挙動を系統的に検討し、人工クモ糸の劣化機構を明らかにしました。本研究は、人工クモ糸の材料寿命の確保に当たって極めて有用な知見を与えるものです。

■受賞にあたって一言

今回、このような賞をいただき大変嬉しく思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、Dao博士研究員、および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

平成29年4月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/04/5-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

1月31日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生31名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、濵田准教授(生命機能工学領域)、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、風船や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

濱田准教授による説明

液体窒素の実験風景

平成29年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/1-1.html金沢大学・本学 共同シンポジウム「エネルギー創製デバイスの将来展望」開催

共同シンポジウムでは、特別講演者に太陽電池に関する最新の技術と研究動向を紹介していただきます。また、金沢大学と本学においてエネルギー創製デバイスに関する研究を行っている研究者からは、これまでにないエネルギーデバイスの将来展望と最新技術についてご発表いただきます。

| 日 時 | 平成28年12月14日(水)13:30~17:00 | ||||||||||||

| 場 所 | しいのき迎賓館 2Fガーデンルーム ※駐車場はご用意しておりませんので公共交通機関でご来場ください。 |

||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||

| 参加費 | 入場無料 参加登録は不要ですので、当日会場までお越しください。 |

●詳細は、こちらのポスターをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2016/11/28-2.html環境・エネルギー領域の金子教授がNMS-XIIにおいてDistinguished awardを受賞

環境・エネルギー領域の金子達雄教授が12th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis(NMS-XII)においてDistinguished awardを受賞しました。

12th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XII)は、中国科学アカデミー所長(元人民代表)を務められた故 江英彦教授が始められた新素材に関するIUPAC会議です。江教授亡き後も続けられ、全世界から関連分野の産学官の研究者約300名が集う会議となっており、今年で12回となります。今年は毛沢東の育った都市である中国湖南省都の長沙市で6日間に渡り行われました。当大会におけるDistinguished awardは全世界より6名の研究者が選ばれました。

■受賞年月日

平成28年10月18日

■受賞理由

Outstanding contributions to bio-based molecular designs for high-performance polymers

新素材開発の分野における貢献に対する表彰

■受賞にあたって一言

図らずもこのような立派な賞を頂き光栄に存じます。今後もより一層、天然由来の新素材を開発するための研究に精進してまいる決意でございます。今後とも宜しくご指導の程お願い申し上げます。

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-1.html非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、非正多角形細孔を有する高分子材料の開拓に成功した。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

今回研究開発された新種の多孔性高分子は2次元高分子注1) である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍され、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

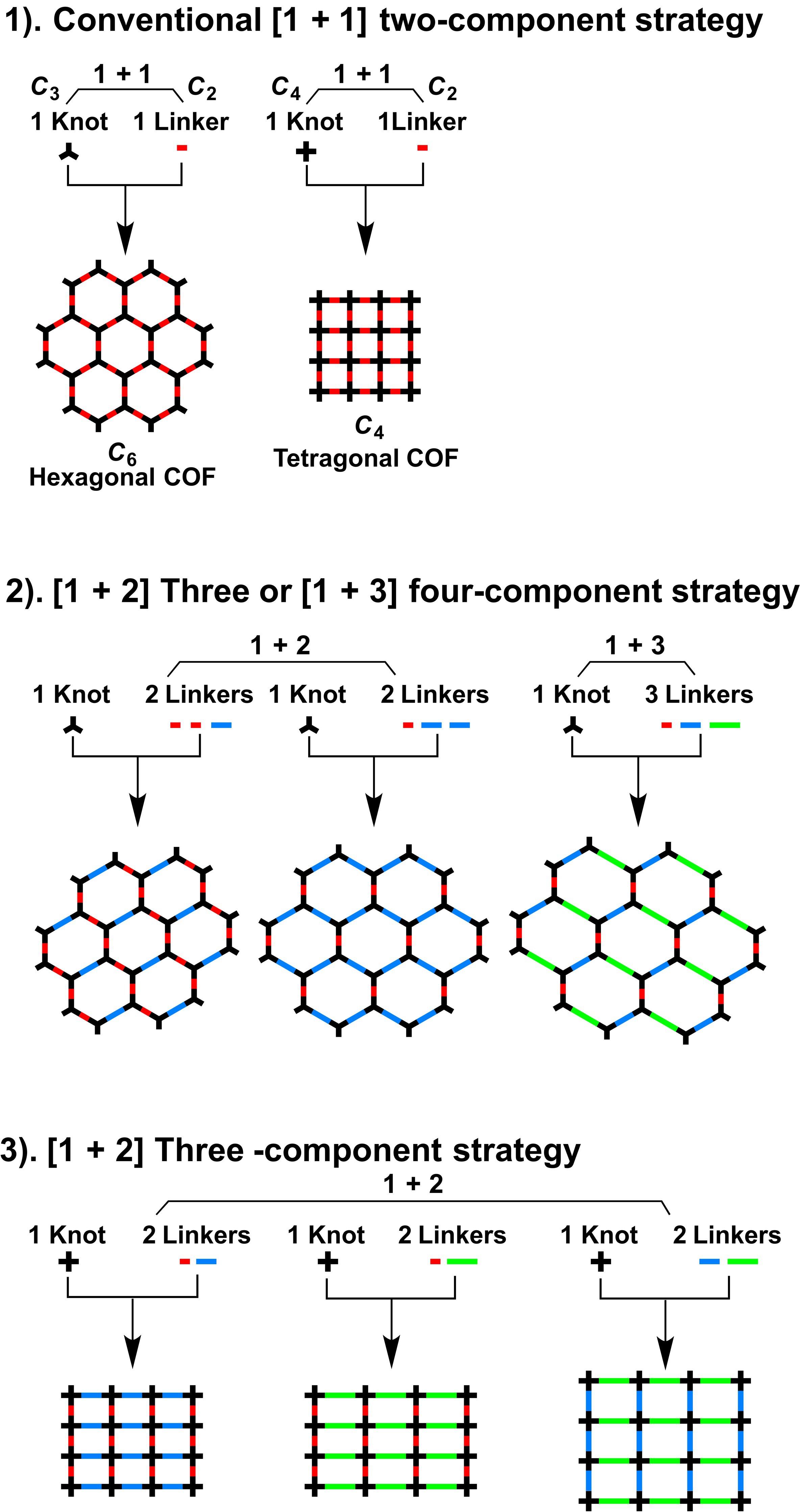

これまでの2次元高分子は、他の多孔性材料と同様に、正多角形を有する細孔だった(図1の1)。例えば、正六角形や正方形、正三角形などを有する2次元高分子が開発され、その細孔サイズや環境を制御することで、様々な機能が発現されている。しかし、規則正しい構造を有し、かつ非正多角形細孔を作り出す2次元高分子は皆無だった。非正多角形を有する細孔は、形が合った特定の分子だけに対して吸着能を示し、また、特定の基質だけに対して触媒するなど特異な形状に基づいた機能の発現が期待されているが、その開発が困難であった。  図1.1)従来の正多角形細孔を有する高分子の設計。2)今回開発した非正六角形細孔を有する多孔材料の設計。3)今回開発した非正方形細孔を有する多孔材料の設計。 また、六角形の場合、3組の対辺を長さの異なる2種類の成分で構築することに成功した(図1の2)。この場合、対辺の比率を1:2あるいは2:1に合わせ ることが重要なポイントとなる。いずれの場合も、規則正しい配列構造を有し、サイズの異なる非正六角形細孔を設計してつくることができるようになった。 さらに、本研究では、六角形に加え、四角形にも適用できることを実証した(図1の3)。四角形の場合、対辺が2組になるため、長さの異なる2種類の成分と分岐点の1成分からなる3成分で重合することで、非正方形細孔を有する多孔材料の合成に成功した。 以上の設計原理は、長さの異なる成分に限られることがなく、機能の異なる成分にも適用できることを実証した。例えば、電子ドナーとアクセプターを組み合わせて、特異な電子配列構造を作り出せる。この場合、正多角形材料に比べて、非正多角形材料の電気伝導が1800倍も高くなったことが分かった。これらの多孔性高分子は1グラムで、2000平米という巨大な表面積を持っており、ガス吸着と分離への応用が期待されている。 多成分から構成された多孔性材料は、構造に複雑性をもたらしている。また、材料の多様性にも大きく寄与する。例えば、六角形の場合、従来の正六角形では、分岐点1成分と辺10成分の組み合わせでは、最大10種類の異なる多孔材料が合成できる。これに対して、多成分設計原理を用いれば、何と210種類の異なる多孔材料を作ることが可能となった。 |

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、2次元高分子分野に新たな設計原理を確立し、これまでになかった新種の多孔材料の誕生に繋がった。今後、これらの特異な多孔構造をベースに、ガス吸着や分離、触媒、光・電子などの機能に関して、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

|

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1) 2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される共有結合性有機構造体。

|

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:Nature Communications

論文タイトル:Multiple-component covalent organic frameworks(多成分共有結合性有機骨格構造体) 著者:Ning Huang(北陸先端科学技術大学院大学博士研究員), Lipeng Zhai(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生), Matthew Addicoat (ドイツ ライプツィヒ大学博士研究員), Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授), Donglin Jiang(北陸先端科学技術大学院大学教授) 掲載予定日:7月27日18時にオンライン掲載 DOI: 10.1038/NCOMMS12325 |

|||

平成28年7月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/27-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

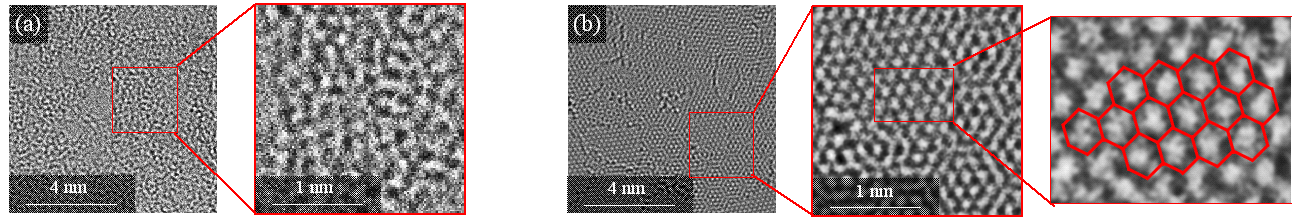

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html物質化学領域の松見教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択

物質化学領域の松見紀佳教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

英国王立化学会 Polymer Chemistry, 2016, 7, 4182 - 4187

■著者

Puhup Puneet, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi*

■論文タイトル

σ-p Conjugated Copolymers via Dehydrocoupling Polymerization of Phenylsilane and Mesitylborane

■論文内容

共役系高分子は高分子エレクトロニクスの中核を担う重要な材料群である。初期の共役系材料として白川らによるπ-共役系ポリアセチレンの発見、Burkhardらによるσ-共役系ポリシランの創出が挙げられるが、それらは更にσ-π共役系有機ケイ素高分子(櫻井、熊田ら)、p-π 共役系有機ホウ素高分子(中條、松見ら)など、ヘテロ元素を含んだユニークな軌道間相互作用を活用した共役系高分子の創出につながっている。

今回、従来にない共役モードによる新規共役系高分子としてヒドロシランとヒドロボランとの共重合によりσ-p共役系高分子と呼べる一連の高分子を合成した。それらの分光学的特性に加えて、オリゴマーモデルのDFT計算によってσ-p共役的軌道間相互作用が支持された。得られた材料は従来にない電子状態を有した共役系高分子としてそれらの特性に興味がもたれる。例えば、μMオーダーのフッ化物イオンの存在下で蛍光が増大するなど、turn-on型フッ化物イオンセンシング材料としての可能性が示された。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/PY/c6py00205f#!divAbstract

平成28年6月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/22-2.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

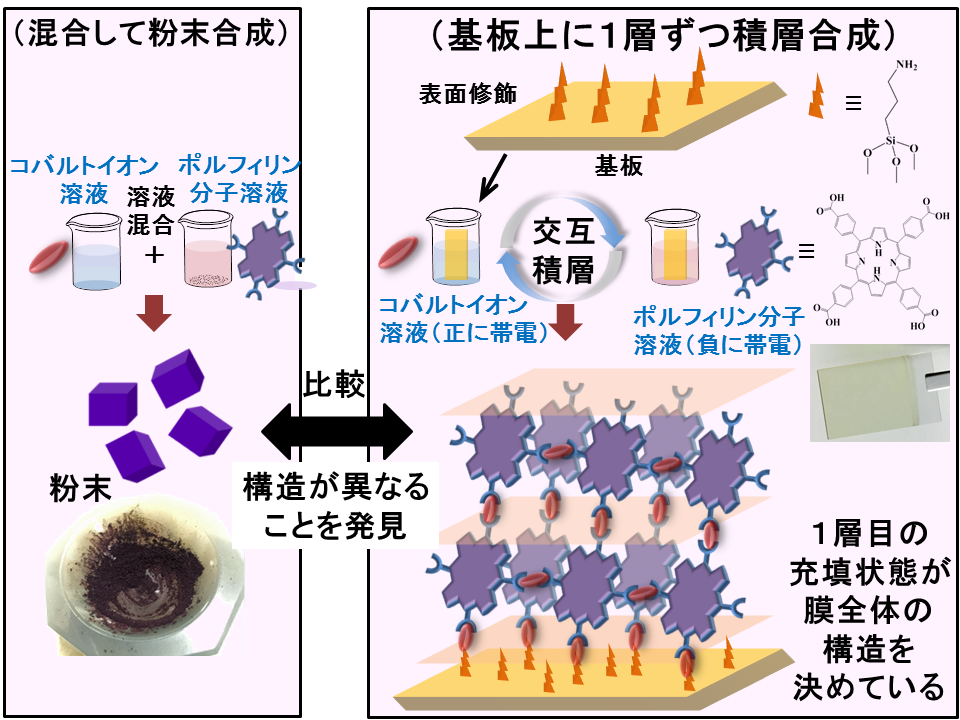

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.html応用物理学領域の安准教授が村田学術振興財団の研究助成を採択

応用物理学領域の安東秀准教授が公益財団法人村田学術振興財団の研究助成を採択しました。

公益財団法人村田学術振興財団は、エレクトロニクスを中心とした科学技術の向上発展、及び国際化にともなう人文・社会科学的諸問題の解決に寄与するため、学術の研究に対する助成、学術的国際交流への助成等の諸事業を行い、わが国の学術研究の発展に寄与しようとするものです。

■採択期間

平成28年7月-平成29年7月

■研究課題

「NV中心ダイヤモンドロッドを用いた走査スピンプローブセンサーの開発」

■研究課題概要

ダイヤモンド中に存在する窒素-空孔複合体中心(NV中心)を走査型の磁場センサーとして用い、ナノスケールで磁気イメージングが可能な装置を開発する。特に、ダイヤモンドをレーザーカッティングの手法を用いて簡便に切り出す手法を考案すること。これを原子間力顕微鏡のプローブ先端に取り付け、共焦点顕微鏡と複合化し、簡便、且つ、高性能な装置を実現する。

■採択にあたって一言

この度は本研究助成に採択頂き、大変光栄です。村田学術振興財団および選考委員の皆様に御礼申し上げます。また、研究に貢献してくれている研究室メンバーに感謝いたします。

平成28年6月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/13-1.html