研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

|

生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

名古屋大学大学院理学研究科の瀧口 金吾講師、同志社大学生命医科学部の作田 浩輝特任助教、藤田 ふみか大学院生、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 生命機能工学領域の濵田 勉准教授、法政大学生命科学部の林 真人教務助手、三重大学大学院工学研究科の湊元 幹太教授、京都大学高等研究院医学物理・医工計測グローバル拠点の吉川 研一特任教授らの共同研究グループは、二種類の水溶性高分子のミクロ相分離条件下でDNAとリン脂質を共存させると、内部にDNAを取込み、リン脂質の膜で囲まれた細胞内小器官様の構造が自発的に生成することを発見しました。この発見が元になり、細胞が自律的に複雑な構造や高度な機能を生み出す機構の謎に迫る研究に発展することが期待されます。

その成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌のオンライン版に2020年7月15日付けで公開されましたが、この度、Very Important Paper の1つに選ばれ、研究内容を紹介するイラストがChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載されました。

この研究は、平成24年度から始まった文部科学省科学研究費助成事業新学術領域『分子ロボティクス』プロジェクトおよび平成31年度から始まった日本学術振興会科学研究費助成事業『細胞結合ネットワークの構築による人工細胞モデルの組織化と集団動態発現』等の支援のもとでおこなわれたものです。

【ポイント】

- 異なる高分子 注1)の混雑によって高分子同士が相分離 注2)を起こしてミクロ液滴を形成している溶液にリン脂質を加えると、脂質が自発的にミクロ液滴の界面に局在化することで、細胞内小器官(オルガネラ)注3)の形成に似た区画化を起こすことを発見した。

- この新知見を利用することで、リン脂質によって小胞化されたミクロ液滴の内部に、長鎖DNAを濃縮して封入させることに成功した。

- 本研究で見出されたミクロ液滴のリン脂質によって区画化される小胞化は、原始生命体(細胞の起源)のモデル実験系と成り得ると同時に、人工脂質膜小胞を調製するための有力な新手法として期待される。

- この研究成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌に掲載され、さらに、Very Important Paper (VIP)に選ばれた。【論文を紹介するイラスト(下図)はChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載】

【研究背景と内容】

近年、細胞内の複雑な構造が生み出される起源や、脂質膜によって区画化される多様な細胞内小器官および、顆粒などの膜によって隔てられていない領域 注3)などが形成・維持される機構について、相分離 注2)の視点から研究されています。

本研究では、液-液相分離(LLPS)注2)を示すことができる水溶性の高分子ポリマーであるポリエチレングリコール(PEG)およびデキストラン(DEX)注1)の混合によってミクロ液滴を生成させた溶液にリン脂質を加えると、ミクロ液滴の界面に脂質が自発的に集まって膜を形成することを見出しました(図1)。この脂質に覆われたミクロ液滴が、外液の浸透圧を高張にすると、脂質二重膜でできた膜小胞と同様に破裂や穿孔、収縮をすることから(図2)、ミクロ液滴を覆う脂質が、生体膜の基本構造である脂質二重膜と同じ性質を示すことが分かりました。

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

リン脂質添加後のPEG / DEX混合溶液の顕微鏡画像(ミクロ液滴の生成を示す明視野像とリン脂質の局在を示す蛍光像)。蛍光像(白の破線部分)から得られた蛍光強度の空間プロファイル。

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

外液の浸透圧が変化することによって、リン脂質に覆われたミクロ液滴の内部から外液に向かって大量の水分子が移動しようとする結果、脂質膜の破裂や穿孔や収縮が起きる。左から、破裂後のリン脂質の凝集塊、穿孔を起こした脂質膜の残骸、収縮した脂質膜。

ところで、核酸であるDNAも生体内で重要な働きをしている天然の高分子です。我々共同研究グループの先行研究から、長鎖DNAがDEXを高濃度で含むミクロ液滴に遍在することが明らかにされていました。長鎖DNAを内部に濃縮して取込んだミクロ液滴を形成している相分離溶液系にリン脂質を加えると、やはり脂質が自発的にミクロ液滴を覆うことで、内部にDNAを含む細胞内小器官様の安定化された小胞の形成が認められました(図3)。

このミクロ液滴からリン脂質膜で安定化された細胞内小器官様の小胞が自発的・自己組織的に創成されてくる過程は、原始の生命体の細胞の内部構造の起源を考える際の貴重な知見であり、多種類の高分子の混合によって細胞内小器官(オルガネラ)や膜によって隔てられていない構造が自発的に形成されてくる可能性を示した研究成果です。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

長鎖DNAを含むPEG / DEX混合溶液にリン脂質を添加すると、自発的にDNAを取込んだ脂質の膜に覆われたミクロ液滴が生成される。

【成果の意義】

本研究の発見は、多種類の高分子の混合によって生体高分子(ここでは長鎖DNA)を取込んだミクロ液滴が自発的に生じ、これに生体膜の重要な構成成分であるリン脂質を加えると、更にミクロ液滴の界面にリン脂質が集積して自己組織的に細胞内小器官様の小胞構造が形成されることを示した研究成果です。

この発見の特筆すべきこととして、本研究で用いられたどの成分、高分子のPEGとDEX、生体高分子の長鎖DNA、そしてリン脂質も、酵素と基質との間に観られる鍵と錠との関係のような相互作用を互いに示さないことが挙げられます。このことは、生命現象の説明や理解に必ず分子間の特異的な相互作用の存在を想定して来たこれまでの生命科学に一石を投じるものであり、非常に重要です。

細胞内では、細胞分裂の際、分離・分配された染色体が脂質の膜で覆われ核膜が再生することで2つの娘細胞の核が形成されます。また、オートファジーでは、変性したり役目を終えたりした生体因子や細胞内に侵入して来た細菌などの外敵の分解除去のため、あるいは細胞内物質のリサイクルのため、それらを取り込む様に脂質膜でできた"袋"を形成します。これらのことから、本研究で得られた知見は、非膜性の顆粒の様な細胞内領域と膜に覆われた細胞内小器官との関係に新たな視点を与えると共に、濃厚環境での生体高分子の在り様、細胞内に観察されるような重層的に区画された領域や細胞内小器官の様な特別な構造の起源の理解に迫る成果だと言えます。

【用語説明】

- 注1) 高分子(ポリマー):

ある化学物質が、様々な結合を介して連なっていくことで、より大きな分子になったもの。一本の鎖状のポリマーもあれば、枝分かれしながら繋がっているポリマーもあります。

今回の研究で用いられたポリエチレングリコール(PEG)やデキストラン(DEX)は、その代表的なものです。

DNAも、ヌクレオチドが連なってできた天然のポリマーです。生体内には、様々な糖鎖やアクチン線維や微小管の様なアクチンやチューブリンと呼ばれる蛋白質が繊維状に集まってできた細胞骨格などが存在していますが、これらも天然のポリマーと考えることができます。 - 注2) 相分離、液-液相分離 (Liquid-Liquid Phase Separation, LLPS):

LLPSは、複数の水溶性高分子を混合し混雑化すると(図4 (a))、ある高分子が他の高分子よりも高濃度で存在する領域が水溶液中に現れる現象です。このように異なる領域に分かれていく現象を相分離と呼びます。そのようにしてできてくる領域ですが、混合の仕方によって生きた細胞や細胞内小器官と同等のサイズを持つミクロ液滴になります。

今回の研究では、PEGが濃く存在する溶液中に、DEXが濃く存在するミクロ液滴が生じる条件下で実験が行われました(図4 (b))。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

- 注3) 細胞内小器官(オルガネラ):

細胞内に存在する核やミトコンドリア、ゴルジ体などの総称。

これまで細胞内小器官は、膜によって外界から隔てられて、その構造や機能が維持されていると考えられてきました。しかし近年、膜によって外部から隔てられていない領域・顆粒(例として核小体やストレス顆粒など)が、非膜性の細胞内小器官として重要な働きを担っていることが分かってきて、それらの形成維持機構が、細胞内の複雑で階層的な構造の組織化に関連して議論される様になっていました。

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemBioChem 2020, 21 (23), 3323-3328. |

| 論文タイトル | "Self-Emergent Protocells Generated in an Aqueous Solution with Binary Macromolecules through Liquid-Liquid Phase Separation." |

| 著者 | Hiroki Sakuta, Fumika Fujita, Tsutomu Hamada, Masahito Hayashi, Kingo Takiguchi, Kanta Tsumoto, Kenichi Yoshikawa. |

| 論文本文 | DOI: 10.1002/cbic.202000344 |

| イラスト (Cover Feature) |

DOI: 10.1002/cbic.202000760 |

【研究費】

・科研費 基盤研究(A)(15H02121)

・科研費 基盤研究(C)(19K06540)

・科研費 基盤研究(B)(20H01877)

・特別研究員奨励費(18J12947)

・文部科学省新学術領域研究

「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」(24104004)

・文部科学省新学術領域研究

「ゆらぎと構造の協奏:非平衡系における普遍法則の確立」(25103012)

・文部科学省新学術領域研究

「宇宙からひも解く新たな生命制御機構の統合的理解」(18H04976)

令和2年12月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/12/09-1.html学生の廣瀬さんが令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞

学生の廣瀬 智香さん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。

ポスター発表優秀賞は、北陸地区若手研究会のポスター発表・動画において優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和2年11月6日

■論文タイトル

温度応答性高分子と液体金属による複合体を用いた光機能性インジェクタブル DDS

■論文概要

液体金属と温度応答性高分子との複合化により、光刺激によって薬物を放出可能な新たなDDS材料を提案した。本研究は物質化学領域都准教授との共同研究です。

■受賞にあたって一言

この度は、令和2年度 高分子学会北陸研究発表会の若手会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている松村和明教授、Rajan Robin助教、都英次郎准教授にこの場を借りて心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和2年12月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/3-1.html研究員のSINGHさんが第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

研究員のSINGH, Apekshaさん(物質化学領域・松見研究室)が第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。(ポスター発表時は本学博士前期課程2年、令和2年9月博士前期課程修了。)

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回はWEBEXを用いてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和2年9月18日

■発表題目

全固体ナトリウムイオン二次電池用難燃性電解質の設計と高速充放電特性

(Design of Non-flammable Electrolyte for All-solid-state Sodium-ion Batteries and Its High-rate Performance)

■研究者、著者

Apeksha Singh,Rajashekar Badam,Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、電気自動車用途をはじめとする次世代電池の創出に向けて、リチウム資源の近い将来の枯渇が予想されるなか、元素戦略的な観点からナトリウムイオン二次電池の開発の重要性が認識されている。リチウムイオン二次電池同様、その開発においては高い放電容量のみならず、高速充放電能の実現に関心が高まっている。本研究においては有機ホウ素系電解質を用いた全固体ナトリウムイオン二次電池を構築し、その特性を評価した。有機ホウ素系電解質に由来する好ましい界面被膜の特性により、高速充放電能と高い充放電サイクル耐久性が観測され、当該分野の発展にとって興味深い知見となった。

■受賞にあたって一言

Firstly, I would like to thank my supervisor Prof. Noriyoshi Matsumi, who has given me valuable suggestions, and heartfelt encouragement throughout my research project. I would like to acknowledge the important role of Dr. Rajashekar Badam, who apart from his constant motivation, has provided me with the working knowledge and practical experience of electrochemical energy storage systems. I'm thankful to MEXT and Elements Strategy Initiative for Catalysts & Batteries (ESICB) for financial support. About my research, I believe, to attain a balance between sustainable energy generation and energy consumption, efficient fast-charging batteries are imperative. We now live in a world where energy storage has become equally important due to the intermittent nature of sustainable energy sources, and thou shall continue to work on this meaningful research.

令和2年10月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/20-1.html学生のZHAOさんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生のZHAO, Dandanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松村研究室)が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■研究題目、論文タイトル等

Dual Thermo- and pH-responsive Behavior of Double Zwitterionic Graft Copolymers for Suppression of Protein Aggregation and Protein Release

■研究者、著者

Dandan Zhao, Robin Rajan, 松村和明

■受賞対象となった研究の内容

本研究では、温度を上げていくと相分離するポリマーと温度を下げていくと相分離するポリマーを共重合させることで2段階の温度に応答して相分離するポリマーを合成しました。このポリマーの相分離挙動は分子中の解離性残基に由来するものであることから、pHにも応答する事がわかりました。また、このポリマーが本来持つタンパク質安定化効果を利用して、温度やpHに応じて機能を維持したままタンパク質をデリバリー可能な材料応用に期待出来ることを報告しました。

■受賞にあたっての一言

It was a great honor to receive the best research award at the conference. For this achievement, I am extremely grateful to Associate Prof. Dr. Kazuaki Matsumura and Assistant Prof. Dr. Robin Rajan for their support and guidance. Without their help, I could not finish this work. I would also like to thanks Mrs. Keiko Kawamoto and Mr. Harit Pitakjakpipop for their help in cytotoxicity assay and the taken of photographs. And last, by not least, I would like to thank all my lab members and friends for always trusting me and help me.

令和元年12月18日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/12/18-1.html学生の熊倉さんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生の熊倉 拓哉さん (博士前期課程 2 年、環境・エネルギー領域、金子達雄研究室) が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■発表者名

熊倉拓哉、高田健司、金子達雄

■発表題目

2,5-ビス(アミノメチル)フランを用いたバイオベースポリウレアの合成と熱応答性の評価

■研究概要

本研究では、実際に微生物生産されたバイオ由来 2,5-ビス(アミノメチル)フランを原料として、熱により自己修復性を示すポリウレアゲルの合成法を確立した。主鎖に反応性を有するフランが配置されたポリウレアは、ビスマレイミド類と共存させることで Diels-Alder 反応を起こしゲル化する。このゲルは加熱することで溶融し、冷却することで固化する熱可塑的な挙動を示すことを明らかにした。さらに、ゲルを切断した後、切断面を張り合わせ加温することで接着するという自己修復能力も見出した。以上の成果は、新たなバイオベースポリマー材料を開発しただけでなく、高機能樹脂への展開も可能であるなど、バイオベースポリマーの汎用性を拡大するものである。

■受賞にあたって一言

この度は、第68回高分子学会北陸支部研究発表会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Kumar Amit特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバー、およびバイオモノマー原料を提供していただいた株式会社日本触媒さまに深く感謝いたします。

令和元年12月13日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/12/13-1.html学生の熊倉さんが第68回高分子討論会にて優秀ポスター賞を受賞

学生の熊倉 拓哉さん (博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が第68回高分子討論会にて優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会では、幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者らの学術交流として、毎年、5月に年次大会、9月に討論会を全国にて開催しており、今年は福井大学にて開催されました。近年の高分子学会では、大学のみならず企業の参加者も増加し、様々な分野における口頭発表、ポスター発表、展示会、共同研究のディスカッションなどの交流が行われています。このうち、ポスター発表では、特に優れた発表を行った学生に対しポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

令和元年10月9日

■発表者名

熊倉拓哉、Kumar Amit、高田健司、金子達雄

■発表題目

バイオマス由来2,5-ビス(アミノメチル)フランをベースとしたポリウレアの合成

■研究概要

本研究では微生物の糖代謝により得られるバイオベース 2,5-ビス(アミノメチル)フラン (AMF) を原料としたポリウレアの合成手法の確立および物性評価、機能化を目的とした。本研究により主鎖にフランを有したポリウレアの合成に成功し、フランの反応性を利用した可逆性ゾル-ゲル反応に基づく、自己修復性を示すゲルを開発した。これにより、バイオ由来AMFから新規ポリマーの合成法を確立するだけでなく、材料の機能化の幅を拡大することが可能となった。

■採択にあたって一言

この度は、第68回高分子討論会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格かつ熱心にご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Kumar Amit特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバー、およびバイオモノマー原料を提供していただいた株式会社日本触媒に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-3.html学生のYAOさんが第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生のYAO, Yuzeさん(博士前期課程2年・物質化学領域・長尾研究室)が第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回、第68回高分子討論会は、9月25日~27日にかけて、福井県福井市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■研究題目、論文タイトル等

高プロトン伝導性半脂環式アルキルスルホン化ポリイミド薄膜におけるリオトロピック液晶性と組織構造

■研究者、著者

Yuze Yao, Hayato Watanabe, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

固体高分子形燃料電池は、電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電気を取り出す電池です。この電池の高性能化のためには、燃料電池反応が起こる触媒層において、プロトンを円滑に輸送するアイオノマーと呼ばれる高プロトン伝導性高分子が必要です。本研究では、新規に合成されたスルホン化ポリイミド薄膜が、これまでの知見を超えて、10-1 S cm-1オーダーの高プロトン伝導率を示しただけでなく、その高プロトン伝導性が高分子の組織構造に由来することを見出しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました長尾准教授と名古屋大学の永野修作先生をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年10月18日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/18-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞しました。

高分子研究奨励賞は、公益財団法人高分子学会が、高分子学会年次大会等において活発に発表あるいは活動している若手会員を対象に、将来、高分子科学の発展のために貢献する人材を育成することを目的に制定しているものです。

*参考

高分子学会ホームページ

■受賞年月日

令和元年5月30日

■研究題目

界面制御による多糖の自己組織化と機能性材料の設計

■受賞概要

桶葭興資氏は、多糖水溶液が乾燥界面で起こす散逸構造の研究を行ってきた。特に、自然界にある乾燥環境が多糖に与える影響に着目し、自己組織化によるユニークなパターン形成を見出している。多糖は光合成によってつくられた重要な天然由来物質の一つで持続可能社会の構築に必須でありながらも、その多様な潜在能力を活かした先端材料として普及が進んでいない。本研究では、自己集合性多糖水溶液の界面制御下、マクロ空間を分割する現象を見出すと同時に、三次元的な配向化技術の構築に成功した。高分子科学、コロイド科学、界面化学など多方面にわたる学問分野において意義深い。また、ゲルや液晶を主とした機能性ソフトマテリアルの開発に重要な一手となり、産学面への貢献も期待される。これらの研究成果は、高分子の自己組織化の解明に貢献するとともに、機能性材料設計に重要な指針を与えるものであり、高分子研究奨励賞に値するものと認められた。

■受賞にあたっての一言

大変名誉ある賞を頂き大変嬉しく存じます。高分子学会、選考委員会、および北陸支部の皆様に深く感謝申し上げます。また、本学金子達雄教授はじめ共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学技術の発展に貢献すべく誠心誠意励んで参ります。

令和元年6月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/06/04-01.html高分子の相転移を利用した人工光合成に成功-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

ポイント

- 実際の光合成に習った光エネルギー変換システムの構築

- 高分子の可逆的相転移挙動を利用して高効率な水素生成に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科環境・エネルギー領域の桶葭興資講師らは東京大学大学院の吉田亮教授と共同で、電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し、高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した。

石油ショック以来、持続可能社会の実現に向けて人工光合成*1が注目を浴び、様々なシステムが考案されてきた。しかし、実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような、水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対し本研究では、機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう、高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。 まず、刺激応答性高分子*2のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))*3に電子伝達分子ビオロゲン*4を導入すると、その酸化/還元*5状態によって高分子の相転移*6温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen) は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル - グロビュール転移*7を伴い、加速的に電子伝達して水素を生成する。光エネルギーが与えられた際、光励起電子をビオロゲン分子が受けると、その周辺の高分子は疎水的となる。これが、界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み、電子を渡して水素生成する。実際、可視光エネルギーを用いた水素生成は、相転移温度付近で10%を超え、高い量子効率が達成された。 従来の溶液システムによる人工光合成では、液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり、反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり、粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に、高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られた。 高分子相転移現象は、ソフトアクチュエータ*8やドラッグデリバリーシステム*9の開発に広く利用されてきたが、今回の光エネルギー変換への利用は画期的である。本成果により、可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待される。  本成果は、4月25日付WILEY発行Angewandte Chemie International Edition (オンライン版) に掲載された。なお、本研究は科学研究費補助金などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

可視光エネルギーにより水を完全分解 (2H2O + hν → 2H2 + O2) する反応場として、高分子網目中に機能分子を配置した光エネルギー変換システムを構築することが期待される。

<論文情報>

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (WILEY) |

| 論文題目 | Polymeric Design for Electron Transfer in Photoinduced Hydrogen Generation through a Coil-Globule Transition |

| 著者 | Kosuke Okeyoshi, Ryo Yoshida |

| 掲載日 | 2019年4月25日付、オンライン版 |

| DOI | 10.1002/anie.201901666 |

<用語解説>

*1. 人工光合成

光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は、水・二酸化炭素と、太陽光などの光エネルギーから化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、広義の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。

*2. 刺激応答性高分子

温度やpHなど外部刺激に応答して可逆的に親・疎水性など物理化学的性質を変化させる高分子のこと。

*3. ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)

この高分子水溶液は、32度付近で下限臨界温度型の相転移挙動を示す。最も広く研究されている刺激応答性高分子。

*4. ビオロゲン

4,4'-ビピリジンの窒素原子上をアルキル化したピリジニウム塩のこと。農薬の他、生物学や光触媒反応、エレクトロクロミック材料などの研究で使用されている。

*5. 酸化/還元

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のこと。

*6. 相転移

ある系の相が別の相へ変わることを指す。熱力学または統計力学的において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

*7. コイル - グロビュール転移

分子鎖が広がったランダムコイル状態から凝集したグロビュール状態をとること。またその逆の状態変化のこと。今回の場合、高分子がランダムコイル状態で親水的、グロビュール状態で疎水的な性質を持つ。

*8. ソフトアクチュエータ

軽量で柔軟な材料が変形することによりアクチュエータとして機能する材料、素子、デバイスのこと。

*9. ドラッグデリバリーシステム

体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのこと。

令和元年5月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html学生のYUAN, Xidaさんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞

学生のYUAN, Xidaさん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■論文タイトル

「過ヨウ素酸塩酸化セルロースの分解に関する研究」

■論文概要

過ヨウ素酸により酸化させたセルロースのアミノ酸との反応による分解過程を詳細に調べた研究であり、細胞足場材料やドラッグデリバリー材料への応用が期待される。

■受賞にあたって一言

高分子学会北陸支部若手研究会におきましてポスター優秀賞を頂きまして、大変光栄に思います。学会に参加することで、自分の研究を見直し、たくさんの考え方に出会うことが研究者としての喜びだと感じました。特にご指導頂きました松村先生及び支援して頂いた松村研のメンバーに深く御礼申し上げます。今後も謹んで研究し続けたいと考えております。

平成30年11月27日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/11/27-1.html学生の舟橋さんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞

学生の舟橋 靖芳さん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■発表者名

舟橋靖芳、吉中陽平、高田健司、金子達雄

■発表題目

「4-アミノ桂皮酸由来水溶性ポリアミドの合成と力学物性評価」

■研究概要

本研究では微生物から誘導される化合物の一種である4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種)の合成と高機能化を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水に溶ける性質を付与した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく材料の複合化や機能化の幅を拡大することが可能となった。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

平成30年11月26日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/11/26-2.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/05/17-1.html金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系

酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

ポイント

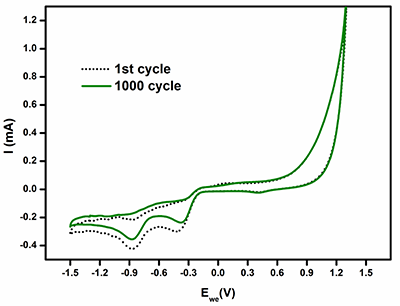

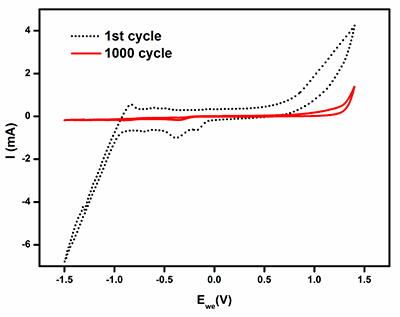

- 1000回の電気化学サイクルを経ても高い電気化学的安定性を示す非金属型有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功した。同様の条件で失活する市販品とは対照的な特性である。

- 得られた材料は明確な構造を有しており、酸素還元反応の機構の解明にも寄与するアプローチである。

- 水溶液系のみならず、非水系(Li塩溶存下)においても優れた酸素還元反応触媒活性を示し、燃料電池のみならず、リチウム―空気電池をはじめとする金属―空気電池への適用にとっても有用と考えられる。

|

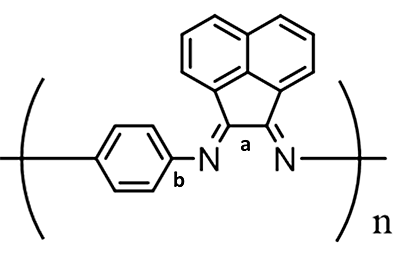

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見 紀佳教授、サイゴウラン パトナイク大学院生、ラーマン ヴェーダラージャン(元JAIST助教、現インド国立燃料電池研究所)らの研究グループはビスアセナフテンキノンジイミン(BIAN)骨格を有する新規π-共役系高分子(BP)(図1)を開発し、金属を含まない本材料が優れた酸素還元反応特性及び高い電気化学的耐久性を示すことを見出した。 今日、酸素還元反応は燃料電池及びリチウム―空気電池*1のデバイス作動における律速段階として知られており、その効率がデバイスの性能を左右することが広く認識されている。 成果は米国化学会のACS Applied Energy Materials オンライン版に3/15に掲載された。 |

<今後の展開>

本研究では、金属を含まない新たなカテゴリーの明確な構造を有する高分子系酸素還元反応触媒を戦略的に創出することに成功した。本アプローチでは今後合成手法のバリエーションによる更なる構造制御や異なる特性を有した活性点の随意なデザインが可能と考えられる。高温でのアニーリング処理が必要な材料と比較して厳しい条件を必要としない利点があり、これまでに報告されている非金属系酸素還元触媒として知られる最善の材料と同等の特性を示していることから、更なる発展が期待できる。

燃料電池及びリチウム―空気電池用カソード電極材料としての展開が期待される。

図1 BIAN構造を有するπ-共役系高分子(BP)の構造

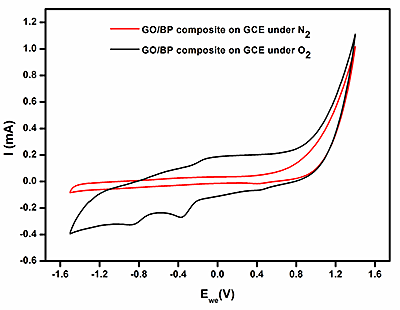

図2 窒素雰囲気下及び酸素雰囲気下におけるGO/BPのサイクリックボルタモグラム

(At 50 mV/sec in 0.1M KOH (RE: Hg/HgO, CE:Pt wire, WE: Catalyst coated GCE)

図3 1000回の電気化学サイクルを経たBIAN系高分子の電気化学的安定性の検討

図4 1000回の電気化学サイクルを経たVulcan-XC(市販品;白金/炭素系触媒)の電気化学的安定性の検討

図5 DFT計算によるBIAN系高分子の最適化構造と電荷分布

<用語解説>

※1)リチウム―空気電池

リチウム―空気電池は金属リチウムを負極活物質、酸素を正極活物質とした充放電可能な電池である。リチウムイオン2次電池と比較すると、理論的に貯蔵可能なエネルギー容量は10倍程度と極めて高い。正極の活物質として空気中の酸素を利用すれば正極は容量を制限しないことから、次世代電池として多大な期待を集めている。

※2)サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成30年3月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/03/19-1.html2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

|

|

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 大学共同利用機関法人 分子科学研究所 |

2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループと分子科学研究所の物質分子科学研究領域の中村 敏和准教授らの研究グループは、sp2炭素からなる2次元共役有機骨格構造体の開拓に成功した。

炭素材料は様々な機能を発現するプラットホームとして注目されている。その中でも、2次元炭素材料はその特異な化学・電子構造を有するため、近年各国で熾烈な研究開発が行われている。特に、グラフェンは、sp2炭素原子が2次元的に繋がって原子層を形成し、特異な電気伝導特性を示すことで、様々な分野で幅広く応用されている。しかしながら、化学的な手法でsp2炭素原子(あるいはsp2炭素ユニット)を規則正しく繋げてsp2炭素シートをつくりあげることが極めて困難で、2次元炭素材料はグラフェンに限られているのが現状である。

これに対して、本研究では、sp2炭素ユニットから2次元炭素材料を設計する原理を明らかにし、さらに、sp2炭素ユニットを規則正しく連結して2次元炭素材料を合成する手法を開拓した。この手法は従来不可能な2次元炭素材料の化学合成を可能にし、分子構造を思ったままに設計して2次元炭素をテーラーメイドで合成することを可能とする。今回合成された2次元炭素材料は、規則正しい分子配列構造を有し、拡張された2次元sp2炭素骨格構造を有し、π共役が2次元的に広がっている特徴を示す。高い結晶性と安定性を有するとともに、2ナノメートルサイズの1次元チャンネルが規則正しく内蔵されている。この2次元炭素材料は、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度は12桁も高くなり、室温で優れた半導体特性示した。興味深いことに、この2次元炭素材料は、極めて高い濃度の有機ラジカル種を共存させることができ、さらに、低温において、これらのラジカルスピンが同じ方向に配列するように転移し、強磁性体になることを突き止めた。今後は、様々な2次元炭素材料の設計と合成が可能となるに加え、その特異なπ電子構造に由来する新奇な機能の開発がより一層促進される。

本研究は、Scienceに2017年8月18日に公開された。

1.研究の成果

今回研究開発された2次元炭素高分子材料は2次元高分子注1)である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍し、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

これまでの2次元合成高分子は、分子骨格に他の元素(例えば、ホウ素、酸素、窒素などの原子)が入っていて、sp2炭素からなる2次元炭素高分子は合成できなかった。これまでの合成手法では、sp2炭素ユニットからなる高分子を合成できるものの、アモルファス系の無秩序構造を与え、規則正しい2次元原子層及び積層構造をつくることはできなかった。今回、江教授らは、可逆的なC=C結合反応を開発し、C=C結合でsp2炭素ユニットを規則正しく繋げて、結晶性の高い2次元sp2炭素高分子の合成に成功した(図1A)。この原理は様々なトポロジーを有する2次元sp2炭素高分子を設計することができる点が特徴的である。今回合成されたsp2c-COFは、2次元sp2炭素原子層を有し(図1B)、積層することによって頂点に位置するピレンπ-カラムアレイと規則正しく並んだ1次元ナノチャンネルが生成される(図1C)。2次元sp2炭素原子層の中では、xとy方向に沿ってπ電子共役が伸びており、拡張された2次元電子系を形成する(図1D)。また、積層構造では、ピレン(丸い点)ユニットが縦方向でスタックして特異なπカラムアレイ構造と1次元ナノチャンネル構造を形成している(図1E)。X線構造解析から、2次元sp2炭素高分子は、規則正しい配列構造を有することが明らかになった。

図1.A)sp2炭素ユニットからなる2次元炭素高分子の合成。B) 2次元炭素原子層の構造。C)積層された2次元炭素構造。D)2次元炭素の網目モデル構造、xとy方向にπ共役が広がっている。E) 積層された2次元炭素の網目モデル構造。

この2次元sp2炭素高分子は空気中、様々な有機溶媒、水、酸、および塩基下においても安定である。また、熱的にも極めて安定であり、窒素下で400°Cまで加熱しても分解しない。この2次元sp2炭素高分子は酸化還元活性であり、有機半導体の特性を示す。エネルギーギャップは1.9 eVであり、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度が12桁も向上する。

電子スピン共鳴スペクトルを用いて、ヨウ素でのドーピング過程を追跡したところ、有機ラジカル種がドーピング時間とともに増えてくることが分かった。これらのラジカル種はピレンに位置し、互いに会合してバイポラロンを形成することができない。したがって、2次元炭素高分子系内では、極めて高いラジカル密度を保つことができる。超電導量子干渉計を用いた測定から、ピレンあたりのラジカル種は0.7個であることが分かった。これに対して、類似構造を有する1次元高分子および3次元アモルファス高分子系では、ラジカル密度が極めて低かった。すなわち、2次元 sp2炭素高分子はバルクの磁石であることが示唆された。

磁化率と磁場強度との関係を検討したところ、温度を下げていくと、これらのラジカル種が同じ方向に向くようになり、2次元炭素高分子は強磁性体注2)に転移することを見いだした。すなわち、隣り合うラジカル種のスピンが同じ方向に揃うことによって、スピン間のコヒーレンスが生まれる。これらの特異なスピン挙動は1次元や3次元アモルファス炭素材料には見られない。

本研究成果は、このような高度なスピンアレイを用いた超高密度データー貯蔵システムや超高密度エネルギー貯蔵システムの開拓に新しい道を開くものである。

2.今後の展開

今回の研究成果は、化学合成から2次元炭素高分子材料の新しい設計原理を確立した。また、合成アプローチも確保されており、様々な2次元炭素高分子材料の誕生に繋がるものと期待される。今後、これらの特異な2次元炭素構造をベースに、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

3.用語解説

注1)2次元高分子

共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化により積層される共有結合性有機構造体。

注2)強磁性体

隣り合うスピンが同一の方向を向いて整列し、全体として大きな磁気モーメントを持つ物質を指す。そのため、外部磁場が無くても自発磁化を示す。

4.論文情報

掲載誌:Science

論文タイトル:Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks(2次元sp2炭素共役共有結合性有機骨格構造体)

著者:金 恩泉(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、浅田 瑞枝(分子科学研究所特任助教)、徐 慶(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生)、Sasanka Dalapati(北陸先端科学技術大学院大学研究員、日本学術振興会外国人特別研究員)、Matthew A. Addicoat (イギリス ノッティンガム・トレント大学助教)、 Michael A. Brady(アメリカ ローレンス・バークレー国立研究所 研究員)、徐 宏(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、中村 敏和(分子科学研究所准教授)、Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授)、陳 秋紅(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、江 東林(北陸先端科学技術大学院大学教授)

掲載日:8月18日にオンライン掲載。 DOI: 10.1126/science.aan0202.

5.研究助成

この研究は科学研究費助成金 基盤研究(A)(17H01218)、ENEOS水素信託基金、および小笠原科学技術振興財団によって助成された。

平成29年8月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/21-1.html学生の平田さんが第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞

学生の平田雄大さん(博士前期課程2年、物質化学領域・松見研究室)が第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会年次大会優秀ポスター賞は高分子学会年次大会で優れたポスター発表を行った発表者を表彰し、さらなる研究発表を奨励しつつ高分子科学ならびに高分子学会の発展に資するために設けられています。高分子学会年次大会の運営委員会内に優秀ポスター発表賞の選考委員会が設置されており、発表の予稿原稿をもとに第一次審査、ポスター発表をもとに第二次審査が行われ、選考委員会の審議により受賞者が決定されます。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■ポスタータイトル

RuOxおよびWOxを複合させたTiO2ナノチューブを用いた光電気化学的水分解

■ポスター概要

水素エネルギーは発電時のエネルギー変換効率が高く、燃料として使用してもCO2などの温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーとして注目されています。しかし、水分解に必要な反応開始電圧が高いため、広範な実用化には未だ至っていません。本研究では陽極に合成したTiO2ナノチューブ上にRuOxおよびWOxを同時に担持させることで効率的な電荷分離を促進させ、より反応開始電圧の低い光触媒電極の開発に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は高分子学会年次大会におきまして、このような栄誉ある賞を頂き大変嬉しく思います。本研究において熱心にご指導して頂いた松見教授、Raman助教、ならびに研究室の皆様に深く感謝いたします。

学生のMonika Patelさんが第65回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生のMonika Patelさん(博士後期課程3年、物質化学領域・松村研究室)が、第65回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

第65回高分子学会北陸支部研究発表会は、高分子学会の北陸支部が毎年開催する研究発表会で、高分子化学部門と高分子構造・高分子物理部門と高分子機能部門において発表された研究から各1件優秀な研究発表を行ったと認められた学生に与えられる賞です。今回は高分子機能部門における受賞です。

■受賞年月日

平成28年11月12日

■論文タイトル

An amphiphilic polypeptide based shell linked micelle- hydrogel composite for dual drug release

(二重薬剤放出制御に向けた両親媒性両性電解質ポリペプチドミセルゲル)

■論文概要

カチオンとアニオンそれぞれの両親媒性ペプチドによるミセルを、特殊な手法で架橋することで、pH、架橋密度、組成などにより内包された二つの薬物の徐放性を独立に制御することに成功した。複数の薬物をそれぞれのタイミングで徐放するデュアルドラッグデリバリーシステムの確立に期待できる。

■受賞にあたって一言

I am deeply obliged and honored that my presentation in 65th Annual Meeting of the Japanese Society for Polymer Science (SPSJ), Hokuriku Branch was selected as the best presenter award. So, I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude to my supervisor Prof. Kazuaki Matsumura for his guidance and encouragement throughout. I am also thankful to organizers, who found my work worthy of this award and acclamation. This will motivate me to do better in my future research. And of course, this award has to be shared with all my lab mates, it comes from joint efforts of all. And finally, I want to thank JAIST for providing brilliant opportunities to present our research in various conferences.

平成28年11月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/25-1.html