研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の桶葭助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択されました。

三谷研究開発支援財団は、財団法人三谷育英会の姉妹財団として、平成17年3月10日に設立され、今年で11年目を迎えました。三谷育英会は、三谷産業株式会社を創業した故 三谷進三氏の個人資産を基に、1960年設立され、以来、高等学校並びに大学に学ぶ学生に対し奨学金による支援が続けられております。2005年、三谷育英 会の設立45周年に際し、当時、三谷育英会の二代目理事長であった三谷美智子氏は「三谷育英会の奨学生が学ぶ大学の研究室で進められる研究開発に対しても、何か支援することが出来ないか」と思い、自身の持つ三谷産業株式会社株式200万株等を基に当財団を設立いたしました。当財団は、将来を担う研究者の 方に更に研究に邁進していただくため、石川県内の大学および大学院で行われている有益な研究に対し援助することを目的としています。なお、平成24年4 月より当財団は石川県の認定を受け、財団法人から公益財団法人へ移行し、新たな第一歩を踏み出しました。当財団は、石川県地域に立地する研究機関、すなわ ち大学及び大学院で行われている研究開発に対し、支援、表彰等を行い、もって地域の研究開発と産業の発展に寄与することを目的とします。

■採択期間

平成28年度

■テーマ

「乾燥誘起による超高分子多糖類の一軸配向膜作製技術の開拓」(天然高分子機能創発チーム)

■テーマ概要

自然界の生命が常に対面している乾燥現象を利用して、自然法則に基づいた高分子配向制御法の新機軸を構築する。特に、シアノ バクテリア由来高分子多糖類の水溶液の乾燥過程に着目し、高秩序化された高分子膜の作製技術を開拓する。乾燥による一軸配向膜作製の新たな技術を確立することで、細胞足場材料など医療分野や分子認識材料など環境分野への応用が期待できる。産業界においても高秩序化されたバイオ分子修飾基板の作製は、IPS 細胞培養用はじめ早急に解決すべき問題である。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。三谷研究開発支援財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成28年6月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/06-1.html令和6年度 第3回 超越バイオメディカルDX研究拠点 エクセレントコアセミナー

下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。

| 日 時 | 令和7年3月13日(木) 15:30~16:50 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |

| 講演者 | 金沢医科大学医学部解剖学Ⅰ,医学博士 八田 稔久 教授 金沢医科大学総合医学研究所 島崎 猛夫 准教授 |

| 講演題目 | 島崎准教授(15:30~16:10) バイオデジタルツインを目指した生体模倣システムと細胞加工技術 八田教授(16:10~16:50) 生物標本透明化技術の開発とその社会実装に向けた取り組み ※講演要旨は別添フライヤーのとおり |

| 参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村 和明(mkazuaki@jaist.ac.jp) |

金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムを開催

令和5年12月12日(火)、金沢大学宝町キャンパス 医学図書館2階 十全記念スタジオにおいて、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムが開催されました。

金沢大学と本学は、融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、今年度より、融合科学共同専攻にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目指し、共同シンポジウムを開催しています。第1回目は令和5年6月26日に本学にて開催いたしましたが、第2回目である今回は「バイオメディカル」をテーマに、金沢大学にて開催いたしました。

金沢大学 和田隆志学長による開会挨拶後、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村和明教授、金沢大学 附属病院眼科 小林 顕講師、金沢大学 医薬保健研究域医学系 三枝理博教授、本学 バイオ機能医工学研究領域 筒井秀和准教授がそれぞれバイオメディカル関連の最新研究について講演し、本学 寺野稔学長の挨拶をもって閉会となりました。

両学長は、開会・閉会の挨拶の際に、本シンポジウムをきっかけとしたシーズ開発や社会実装、および研究連携を中枢とした両大学の発展への期待について述べられました。また、本シンポジウムが、今後の両大学間の共同研究の発展と促進を目的としていることから、各講師の先生方は、自身の研究内容の説明に加えて、「どのような研究分野との共同研究が可能か」という点も併せて講演されました。

オンライン配信とのハイフレックス形式にて開催しました本シンポジウムには、両大学より多くの方が参加され、質疑応答の時間には講演内容に関する活発な意見交換が研究者間で行われました。次回は本学を会場として開催される予定です。本シンポジウムが今後両大学間の共同研究発展の端緒となるよう推進して参ります。

開会の挨拶をする金沢大学 和田学長

講演①「両性電解質高分子による細胞凍結保護とタンパク質安定化作用」

松村 和明 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長)

講演②「水疱性角膜症治療 (角膜内皮移植)の進歩」

小林 顕 講師(金沢大学附属病院 眼科)

講演③「中枢体内時計神経ネットワークの動作原理解明と操作に向けて」

三枝 理博 教授(金沢大学医薬保健研究域医学系)

講演④「細胞認識能を備えた電気生理学計測法の構築にむけて」

筒井 秀和 准教授(本学 バイオ機能医工学研究領域)

閉会の挨拶をする寺野学長

令和5年12月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/12/15-1.html博士研究員の中村重孝さんが日本核酸医薬学会2016において優秀発表者賞(川原賞)を受賞

博士研究員の中村重孝さん(生命機能工学領域・藤本研究室) が、日本核酸医薬学会年会において、優秀発表者賞(川原賞)を受賞しました。

本学会は核酸医薬の創出を第一の目的として、化学、生物、DDS、医学(臨床)および規制科学の5つのサイエンス部門と広報と国際部門から構成されています。企業研究者が学会運営の一翼を担うなど基礎研究から産学連携まで統合された学会となっています。化学、生物、DDS、医学(臨床)といった複合領域にまたがる約140件ある発表の中から5件優秀発表者賞が選ばれています。

■受賞年月日

平成28年11月17日

■論文タイトル

Photoinduced double duplex formation using ultrafast photo-cross-linker toward for antigene method

(光誘起型ダブル2重鎖形成を用いた新規アンチジーン法の開発)

■論文概要

従来、安定な2本鎖DNAをターゲットとした核酸医薬開発は困難とされていたが、超高速光架橋分子を用いることで光照射により安定なダブル2重鎖形成可能であることを見出した。今までにない新規アンチジーン法を提唱している。

■受賞にあたって一言

核酸医薬は、分子を標的とした次世代の医薬として注目を集めており、化学、生物、DDS、医学、薬学といった学問の融合研究領域としてもさらなる飛躍が期待されており、その核酸医薬学会でこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました藤本先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

平成28年11月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/28-1.html学生の中嶋さんが日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞

学生の中嶋まいさん(博士前期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が公益社団法人日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞しました。

日本顕微鏡学会は顕微鏡学に関わる研究発表、知識の交換並びに社会との連絡連携の場となり、顕微鏡学の進歩発展を図り、もって社会および産業界に寄与することを目的として、電子顕微鏡(学)に関する理論、基礎的な研究を行うとともに、産業界、医学界、生物界における実際問題への応用研究も盛んに行っています。

同学会第67回シンポジウムは、『GXに貢献する顕微科学の未来』をメインテーマとして、令和6年11月2日~3日にかけて、北海道大学にて開催されました。

学生優秀ポスター賞は、顕微鏡技術(装置・手法)部門、医学・生物科学部門、材料・物質科学部門の各部門ごとに選考が行われ、優れたポスター発表を行った学生に授与されるものです。

※参考:日本顕微鏡学会第67回シンポジウム

■受賞年月日

令和6年11月2日

■研究題目、論文タイトル等

GaSeナノリボンの電子照射によるスイッチング動作の検証

■研究者、著者

中嶋まい、Limi Chen、麻生浩平、高村(山田)由起子、大島義文

■受賞対象となった研究の内容

GaSe(セレン化ガリウム)は光や電子に対して高い光伝導効果が知られている二次元材料であり、超小型スイッチングデバイスへの応用が期待されている。しかし、二次元材料の電子に対する応答を測定することは難しく、電子照射効果の影響は解明されていなかった。

本研究では、二次元材料の転写方法の改善と、独自に開発したその場電子顕微鏡観察法を行い、原子構造の観察をしながら電子照射下の電気伝導測定を行った。この結果、初めて電子照射量に対する電流の増加量(=応答率)を導くことができ、電子照射応答のメカニズムの解明に貢献した。

■受賞にあたって一言

この度は学生優秀ポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導をしてくださった大島義文教授、高村(山田)由起子教授、および研究室の皆様に深くお礼申し上げます。今後も、二次元材料の物性研究を進めて参ります。

令和7年1月16日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/16-1.html高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

ポイント

- バイオベース化合物であるポリフマル酸の高分子反応により、高密度にイオン液体構造を有する高分子化イオン液体の合成に成功しました。

- 作製したアノード型ハーフセルは、リチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1、ナトリウムイオン二次電池において60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示しました。

- いずれの電池系も高い耐久性を示し、リチウムイオン二次電池では750サイクル後に80%、ナトリウムイオン二次電池においては200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。

- 高密度イオン液体構造を有するバインダーは、リチウムイオン二次電池系の急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

- また、同バインダーは、ナトリウムイオン二次電池のハードカーボン負極バインダーとして、ナトリウムイオンの負極における拡散を改善しつつ、PVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松見紀佳教授、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、バイオベースポリマーであるポリフマル酸から高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を開発しました。開発した本高分子材料をリチウムイオン二次電池[*1]用グラファイト負極バインダーとして適用することにより、急速充放電能が促されました。また、ナトリウムイオン二次電池[*2]用ハードカーボン負極バインダーとして適用することにより、PVDFバインダー系の2倍の放電容量を観測しました。これらは、いずれも本バインダーが負極内における円滑な金属カチオンの拡散を促した結果です。また、構築した電池系はいずれも高い耐久性を示しました。 高分子化イオン液体は極めて多様な応用範囲を有する材料群であり、高密度なイオン液体構造を有する新材料の創出は、多様な分野における研究を活性化させる可能性を有しています。 |

【研究背景と内容】

今日、高分子化イオン液体は、各種エネルギーデバイス向けの材料や生医学用材料、センシング用材料、環境応答性材料、触媒の担持体等の広範な分野で、極めて活発に研究されている重要な機能性材料となっています。

本研究では、バイオベースポリマー[*4]であるポリフマル酸の高分子反応によって、高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を合成しました。また、得られた材料をリチウムイオン二次電池及びナトリウムイオン二次電池の負極バインダーとして適用しました。その結果、負極内の金属イオンの拡散が促進され、それぞれの電池系の特性の改善につながることを見出しました。

本高分子化イオン液体の合成においては(図1)、まずフマル酸[*3]エステルをAIBNを開始剤としてラジカル重合し、ポリフマル酸エステルを得ました。その後、ポリマーをKOH水溶液で100oCにおいて12時間処理し、透析を行うことでポリフマル酸を得ました。一方、アリルメチルイミダゾリウムクロリドをAmberlite樹脂によりイオン交換することで、アリルメチルイミダゾリウムヒドロキシドを調整し、これを常温でポリフマル酸と中和させることにより、高密度なイオン液体構造を有する高分子化イオン液体(PMAI)を合成しました。ポリマーの構造は、1H-、13C-NMR及びIR等により決定しました。

まず、本ポリマー(PMAI)のグラファイトとのコンポジット(PMAI/Gr)、ハードカーボンとのコンポジット(PMAI/HC)について、銅箔への接着性を引き剝がし試験により評価したところ、いずれの系もPVDFとのコンポジット系よりも大幅に改善された接着力を示しました。PMAI/Grは10.9 Nを要し、PMAI/HCは11.0 Nを要し、いずれもPVDF/Grの9.8 N、PVDF/HCの9.9 Nを上回りました。

次に、本ポリマー(PMAI)のリチウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能を評価しました。アノード型ハーフセル[*5]における電荷移動界面抵抗はPMAI/Grにおいて21.9Ωであり、PVDF/Gr系の125.9Ωを大幅に下回りました。これは、高密度なイオン液体構造が負極内におけるLiイオン拡散を促す結果と考えられます。また、PMAI/Gr系においてはSEI抵抗も11.08Ωと低く、PVDF/Gr系の29.97Ωよりも顕著に低いことがわかりました。(図2)。

さらにLi+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/Gr系では1.03 x 10-10 cm2/s、PVDF/Grでは3.08 x 10-12 cm2/sとなり、前者において著しく低くなりました。結果として、作製したアノード型ハーフセル(図2)はリチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1の放電容量を示し、750サイクル後に80%の容量維持率を示しました。また、本バインダー系は、急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

本ポリマー(PMAI)のナトリウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能に関しても評価しました。アノード型ハーフセルにおける電荷移動界面抵抗はPMAI/HCにおいて31.38Ωであり、PVDF/HC系の83.09Ωを大幅に下回りました。さらにNa+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/HC系では3.35 x 10-13 cm2/s、PVDF/HCでは1.01 x 10-13 cm2/sとなり、前者において3倍以上の拡散性を示しました。ナトリウムイオン二次電池の負極ハーフセルにおいて、60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示し、200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。結果としてPVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

また、充放電後の負極をSEM観察したところ、PVDF系と比較して大幅に負極マトリックス上のクラックが少なく、安定化している様子が観察されました。(図3)

本成果は、Advanced Energy Materials(WILEY - VCH)(IF 24.4)のオンライン版に9月12日に掲載されました。

【今後の展開】

本高分子材料においては、種々なカチオン構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できます。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して、将来的な社会実装を目指します。(特許出願済み)。また、高耐久性リチウムイオン二次電池、ナトリウムイオン二次電池の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待できます。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待されるほか、新たな高分子化イオン液体材料として、エネルギーデバイス以外の広範な分野における応用も期待できます。

図1.高密度高分子化イオン液体の合成法

図2.PMAI/Gr、PVDF/Gr系の充放電サイクル特性(リチウムイオン二次電池、負極型ハーフセル) (a) 1C(800サイクル)(b) 5C(1000 サイクル);SEI抵抗の電圧依存性(RSEI vs. V) (c)リチウム挿入反応中の電圧 (d)リチウム脱離反応中の電圧

図3.(a)(d) PMAI/HC、PVDF/HC 系の充放電前のSEM像;(b) PMAI/HC (e) PVDF/HC系の充放電後のTop View像;(c) PMAI/HC (f) PVDF/HCの充放電後の断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Advanced Energy Materials |

| 題目 | Densely Imidazolium Functionalized Water Soluble Poly(ionic liquid) Binder for Enhanced Performance of Carbon Anode in Lithium/Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年9月12日 |

| DOI | 10.1002/aenm.202403071 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のニッケル水素型二次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のリチウムイオン二次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

例えば、ナトリウムイオン二次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年9月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/17-1.htmlバイオ機能医工学研究領域の廣瀬講師がCHEMINAS 49において優秀研究賞を受賞

バイオ機能医工学研究領域の廣瀬大亮講師が、化学とマイクロ・ナノシステム学会第49回研究会(CHEMINAS 49)において、優秀研究賞を受賞しました。

一般社団法人化学とマイクロ・ナノシステム学会は、化学・生命科学・医学などの物質や生命現象を対象とする学問分野と、マイクロ・ナノスケールの材料・加工、計測・制御、システム構築などを対象とする工学技術を融合することで、新たな学術領域・技術分野を開拓し、それらを応用した新規産業の創出を目指しています。

CHEMINAS 49は、令和6年6月1日~2日にかけて東京農工大学小金井キャンパスにて開催され、研究の質とフラッシュプレゼンテーションを含む発表の質の両面において、優秀な研究発表を行った正会員または賛助会員の発表者、及びその連名者全員に優秀研究賞が授与されました。

※参考:CHEMINAS 49

■受賞年月日

令和6年6月2日

■研究題目、論文タイトル等

酸化物薄膜トランジスタ型核酸センサーの機械学習を用いた検出判定

■研究者、著者

廣瀬大亮、ZHAO Yunshu(博士前期課程2年)、高村禅

■受賞対象となった研究の内容

本研究室で研究を進めている酸化物薄膜トランジスタ(ox-TFT)型センサーは、小型、高感度、リアルタイム検出可能と、核酸検出の極めて有力なツールとなる可能性を有している。しかしながら、検体のわずかな液性変化で検出判定が左右されるという打たれ弱さがあった。そこで我々は、機械学習を用いることでより精度の高いDNAの検出判定が可能になるのではないかと考えた。500以上の実測データを用いて、主成分分析による測定データの次元圧縮ならびに教師あり学習による検出判定を行ったところ、高精度での核酸の検出判定ができることがわかった。

・発表ポスターより

背景

作製した酸化物薄膜トランジスタ型センサーと機械学習による検定結果

■受賞にあたって一言

この度は化学とマイクロ・ナノシステム学会第49回研究会において優秀研究賞を受賞でき、大変光栄です。講師就任後、初の発表でしたが、気負うことなくこれまでの成果をまとめることができたのが、吉と出たかと思っています。材料科学と情報科学を組み合わせることで、魅力的な研究となったと実感しております。高村禅教授をはじめ、研究室の皆さまより様々なサポートをいただいたことに深く感謝します。

令和6年8月22日

第2回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム

| 開催日時 | 令和5年12月12日(火)13:30~16:15 |

| 会 場 | 金沢大学宝町キャンパス(金沢市宝町13-1) 医学図書館2階 十全記念スタジオ ※Webexにて同時配信(対面・オンラインのハイフレックス) |

| 対 象 | 両大学の教職員・学生 |

| テーマ | バイオメディカル |

| プログラム | 13:30~ オープニング(共同シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 13:40~14:15 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:松村 和明 教授 本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長、 物質化学フロンティア研究領域長 講演タイトル:両性電解質高分子による細胞凍結保護とタンパク質安定化作用 14:15~14:50 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:小林 顕 講師 金沢大学附属病院 眼科 講演タイトル:水疱性角膜症治療(角膜内皮移植)の進歩 14:50~15:00 休憩 15:00~15:35 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:三枝 理博 教授 金沢大学 医薬保健研究域医学系 講演タイトル:中枢体内時計神経ネットワークの動作原理解明と操作に向けて 15:35~16:10 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:筒井 秀和 准教授 本学 バイオ機能医工学研究領域 講演タイトル:細胞認識能を備えた電気生理学計測法の構築にむけて 16:10~16:15 閉会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 |

| 参加申込 | 下記申込み用フォームからお申込みください パソコン用フォームURL https://ws.formzu.net/fgen/S82865089/ スマホ用フォームURL https://ws.formzu.net/sfgen/S82865089/ |

| 備 考 | 〇会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 〇会場には来客用駐車スペースがありませんので、対面参加をご希望の方は、公共交通機関ご利用にご協力ください。 〇オンライン参加の方には、アクセス用URLをご連絡いただいたメールアドレスに後日送信いたします。 |

| 問合せ先 | 研究推進課 学術研究推進係 内線:1907/1912 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |

【11/24(木)開催】International Symposium on Advanced Biomaterials -Go Beyond the Limits of Current Biomedical Applications-

| 開催日 | 令和4年11月24日(木) |

| 実施方法 | ネット配信、現地開催(ハイブリッド方式) |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系講義棟 1階小ホール(石川県能美市旭台1-1) |

| 言 語 | 英語 |

| 申込み | 以下の申込フォームより、参加ご希望の方は11月18日(金)までにお申し込みください。 https://forms.gle/yK5dERmkCJ31eAno8 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.html生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

|

生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

名古屋大学大学院理学研究科の瀧口 金吾講師、同志社大学生命医科学部の作田 浩輝特任助教、藤田 ふみか大学院生、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 生命機能工学領域の濵田 勉准教授、法政大学生命科学部の林 真人教務助手、三重大学大学院工学研究科の湊元 幹太教授、京都大学高等研究院医学物理・医工計測グローバル拠点の吉川 研一特任教授らの共同研究グループは、二種類の水溶性高分子のミクロ相分離条件下でDNAとリン脂質を共存させると、内部にDNAを取込み、リン脂質の膜で囲まれた細胞内小器官様の構造が自発的に生成することを発見しました。この発見が元になり、細胞が自律的に複雑な構造や高度な機能を生み出す機構の謎に迫る研究に発展することが期待されます。

その成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌のオンライン版に2020年7月15日付けで公開されましたが、この度、Very Important Paper の1つに選ばれ、研究内容を紹介するイラストがChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載されました。

この研究は、平成24年度から始まった文部科学省科学研究費助成事業新学術領域『分子ロボティクス』プロジェクトおよび平成31年度から始まった日本学術振興会科学研究費助成事業『細胞結合ネットワークの構築による人工細胞モデルの組織化と集団動態発現』等の支援のもとでおこなわれたものです。

【ポイント】

- 異なる高分子 注1)の混雑によって高分子同士が相分離 注2)を起こしてミクロ液滴を形成している溶液にリン脂質を加えると、脂質が自発的にミクロ液滴の界面に局在化することで、細胞内小器官(オルガネラ)注3)の形成に似た区画化を起こすことを発見した。

- この新知見を利用することで、リン脂質によって小胞化されたミクロ液滴の内部に、長鎖DNAを濃縮して封入させることに成功した。

- 本研究で見出されたミクロ液滴のリン脂質によって区画化される小胞化は、原始生命体(細胞の起源)のモデル実験系と成り得ると同時に、人工脂質膜小胞を調製するための有力な新手法として期待される。

- この研究成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌に掲載され、さらに、Very Important Paper (VIP)に選ばれた。【論文を紹介するイラスト(下図)はChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載】

【研究背景と内容】

近年、細胞内の複雑な構造が生み出される起源や、脂質膜によって区画化される多様な細胞内小器官および、顆粒などの膜によって隔てられていない領域 注3)などが形成・維持される機構について、相分離 注2)の視点から研究されています。

本研究では、液-液相分離(LLPS)注2)を示すことができる水溶性の高分子ポリマーであるポリエチレングリコール(PEG)およびデキストラン(DEX)注1)の混合によってミクロ液滴を生成させた溶液にリン脂質を加えると、ミクロ液滴の界面に脂質が自発的に集まって膜を形成することを見出しました(図1)。この脂質に覆われたミクロ液滴が、外液の浸透圧を高張にすると、脂質二重膜でできた膜小胞と同様に破裂や穿孔、収縮をすることから(図2)、ミクロ液滴を覆う脂質が、生体膜の基本構造である脂質二重膜と同じ性質を示すことが分かりました。

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

リン脂質添加後のPEG / DEX混合溶液の顕微鏡画像(ミクロ液滴の生成を示す明視野像とリン脂質の局在を示す蛍光像)。蛍光像(白の破線部分)から得られた蛍光強度の空間プロファイル。

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

外液の浸透圧が変化することによって、リン脂質に覆われたミクロ液滴の内部から外液に向かって大量の水分子が移動しようとする結果、脂質膜の破裂や穿孔や収縮が起きる。左から、破裂後のリン脂質の凝集塊、穿孔を起こした脂質膜の残骸、収縮した脂質膜。

ところで、核酸であるDNAも生体内で重要な働きをしている天然の高分子です。我々共同研究グループの先行研究から、長鎖DNAがDEXを高濃度で含むミクロ液滴に遍在することが明らかにされていました。長鎖DNAを内部に濃縮して取込んだミクロ液滴を形成している相分離溶液系にリン脂質を加えると、やはり脂質が自発的にミクロ液滴を覆うことで、内部にDNAを含む細胞内小器官様の安定化された小胞の形成が認められました(図3)。

このミクロ液滴からリン脂質膜で安定化された細胞内小器官様の小胞が自発的・自己組織的に創成されてくる過程は、原始の生命体の細胞の内部構造の起源を考える際の貴重な知見であり、多種類の高分子の混合によって細胞内小器官(オルガネラ)や膜によって隔てられていない構造が自発的に形成されてくる可能性を示した研究成果です。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

長鎖DNAを含むPEG / DEX混合溶液にリン脂質を添加すると、自発的にDNAを取込んだ脂質の膜に覆われたミクロ液滴が生成される。

【成果の意義】

本研究の発見は、多種類の高分子の混合によって生体高分子(ここでは長鎖DNA)を取込んだミクロ液滴が自発的に生じ、これに生体膜の重要な構成成分であるリン脂質を加えると、更にミクロ液滴の界面にリン脂質が集積して自己組織的に細胞内小器官様の小胞構造が形成されることを示した研究成果です。

この発見の特筆すべきこととして、本研究で用いられたどの成分、高分子のPEGとDEX、生体高分子の長鎖DNA、そしてリン脂質も、酵素と基質との間に観られる鍵と錠との関係のような相互作用を互いに示さないことが挙げられます。このことは、生命現象の説明や理解に必ず分子間の特異的な相互作用の存在を想定して来たこれまでの生命科学に一石を投じるものであり、非常に重要です。

細胞内では、細胞分裂の際、分離・分配された染色体が脂質の膜で覆われ核膜が再生することで2つの娘細胞の核が形成されます。また、オートファジーでは、変性したり役目を終えたりした生体因子や細胞内に侵入して来た細菌などの外敵の分解除去のため、あるいは細胞内物質のリサイクルのため、それらを取り込む様に脂質膜でできた"袋"を形成します。これらのことから、本研究で得られた知見は、非膜性の顆粒の様な細胞内領域と膜に覆われた細胞内小器官との関係に新たな視点を与えると共に、濃厚環境での生体高分子の在り様、細胞内に観察されるような重層的に区画された領域や細胞内小器官の様な特別な構造の起源の理解に迫る成果だと言えます。

【用語説明】

- 注1) 高分子(ポリマー):

ある化学物質が、様々な結合を介して連なっていくことで、より大きな分子になったもの。一本の鎖状のポリマーもあれば、枝分かれしながら繋がっているポリマーもあります。

今回の研究で用いられたポリエチレングリコール(PEG)やデキストラン(DEX)は、その代表的なものです。

DNAも、ヌクレオチドが連なってできた天然のポリマーです。生体内には、様々な糖鎖やアクチン線維や微小管の様なアクチンやチューブリンと呼ばれる蛋白質が繊維状に集まってできた細胞骨格などが存在していますが、これらも天然のポリマーと考えることができます。 - 注2) 相分離、液-液相分離 (Liquid-Liquid Phase Separation, LLPS):

LLPSは、複数の水溶性高分子を混合し混雑化すると(図4 (a))、ある高分子が他の高分子よりも高濃度で存在する領域が水溶液中に現れる現象です。このように異なる領域に分かれていく現象を相分離と呼びます。そのようにしてできてくる領域ですが、混合の仕方によって生きた細胞や細胞内小器官と同等のサイズを持つミクロ液滴になります。

今回の研究では、PEGが濃く存在する溶液中に、DEXが濃く存在するミクロ液滴が生じる条件下で実験が行われました(図4 (b))。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

- 注3) 細胞内小器官(オルガネラ):

細胞内に存在する核やミトコンドリア、ゴルジ体などの総称。

これまで細胞内小器官は、膜によって外界から隔てられて、その構造や機能が維持されていると考えられてきました。しかし近年、膜によって外部から隔てられていない領域・顆粒(例として核小体やストレス顆粒など)が、非膜性の細胞内小器官として重要な働きを担っていることが分かってきて、それらの形成維持機構が、細胞内の複雑で階層的な構造の組織化に関連して議論される様になっていました。

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemBioChem 2020, 21 (23), 3323-3328. |

| 論文タイトル | "Self-Emergent Protocells Generated in an Aqueous Solution with Binary Macromolecules through Liquid-Liquid Phase Separation." |

| 著者 | Hiroki Sakuta, Fumika Fujita, Tsutomu Hamada, Masahito Hayashi, Kingo Takiguchi, Kanta Tsumoto, Kenichi Yoshikawa. |

| 論文本文 | DOI: 10.1002/cbic.202000344 |

| イラスト (Cover Feature) |

DOI: 10.1002/cbic.202000760 |

【研究費】

・科研費 基盤研究(A)(15H02121)

・科研費 基盤研究(C)(19K06540)

・科研費 基盤研究(B)(20H01877)

・特別研究員奨励費(18J12947)

・文部科学省新学術領域研究

「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」(24104004)

・文部科学省新学術領域研究

「ゆらぎと構造の協奏:非平衡系における普遍法則の確立」(25103012)

・文部科学省新学術領域研究

「宇宙からひも解く新たな生命制御機構の統合的理解」(18H04976)

令和2年12月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/12/09-1.html多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答 -ナノスケールから再組織化-

多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答

-ナノスケールから再組織化-

PRポイント

- ナノメートルスケールから階層的に再組織化されたマイクロファイバー

- 湿度変化に瞬間応答して曲がる天然高分子のフィルム

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科、環境・エネルギー領域の、博士後期課程大学院生ブッドプッド クリサラ、桶葭 興資准教授、岡島麻衣子研究員、金子 達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出した。さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功した。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築に重要である。

多糖は分子認識や水分保持など、乾燥環境下で重要な役割を果たす。しかし、天然から抽出された多糖が潜在的に持つ自己組織化を活用することはこれまで困難であった。特に、セルロースナノファイバーなど分子構造を制御した透明素材などはできても、外界変化への応答材料には利用されてこなかった。一方で、我々の研究グループはこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量の物性やレアメタル回収能など様々な特性を持つ多糖であることを明らかにしてきた。本研究では、1)分子・ナノメートルスケールからマイクロファイバー形成の階層化、2)界面移動による秩序立った変形、3)その多糖膜の水蒸気駆動の運動について報告した。  用いた多糖サクランのユニークな特徴として、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。乾燥した多糖フィルムの内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した(図)。 本成果は、科学雑誌「Small」誌に6/9(米国時間)オンライン版で公開された。なお、本研究は文部科学省科研費はじめ、旭硝子財団、積水化学工業、澁谷工業の支援のもと行われた。 |

<背景と経緯>

天然高分子など生体組織が水と共生して高効率なエネルギー変換を達成している事実に鑑みれば、持続可能な社会への移行に向けて学ぶべき構造と機能である。例えば、ソフトでウエットな高分子ハイドロゲルは人工軟骨や細胞足場など医用材料をはじめ、生体機能の超越が有望視されている。同時に、刺激応答性高分子を用いたケモメカニカルゲルや湿度応答する合成高分子フィルムなど、しなやかに運動するアクチュエータの研究も注目されてきた。これに対し、天然物質の多糖を再組織化させて先端材料とする研究は発展途上にある。

我々はこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量、レアメタル回収能など様々な特性を持つ天然高分子であることを明らかにしてきた。さらに直近の研究では、サクラン繊維が水中から乾燥される際に、空気と水の界面にならび一軸配向膜を形成することも見出している。

<今回の成果>

1.多糖サクランのマイクロファイバーの微細構造(図1)

用いた多糖サクランは、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。このマイクロファイバーを電子顕微鏡で観察すると、直径約50 nmのナノファイバーが束となり、ねじれた構造をとっていることが分かった。これは、人工的に形を作ったわけではなく、多糖が潜在的に持つ自己集合によるものである。他の多糖やDNAやタンパク質の自己集合体と比較しても、驚異的に大きなサイズである。

2.乾燥界面の移動によってファイバーがしなやかに蛇行・らせんを描いて変形(図2)

今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。界面移動がゆっくりの場合、マイクロファイバーが一軸配向構造、もしくは蛇行構造を形成する。一方、界面移動が早い場合、3次元的な超らせん構造を形成する。1本のマイクロファイバーが蛇行構造をとった後に超らせん構造をとることから、界面がマイクロファイバーの変形に強く寄与していると考えられる。

3.多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答(図3)

乾燥した多糖膜の内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した。時空間解析から、水滴が接近/離隔した際、曲った状態とフラットな状態を可逆的にミリ秒レベルで屈曲運動を示すことが分かる。このような瞬間応答は、湿度変化を膜中のねじれた構造が瞬時に水和/脱水和を大きな変化に増幅したためと考えられる。

<今後の展開>

天然多糖を再組織化することで、水蒸気駆動型の運動素子をはじめ、光、熱など外界からのエネルギーを変換するマテリアルの構築が期待される。多糖ファイバーに機能性分子を導入しておくことで、湿度だけでなく、光や温度の外部環境変化に応答するソフトアクチュエーターである。本研究の成果は、天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会に非常に重要である。

マイクロファイバーはナノファイバーが束になってねじれた状態。 |

A |

B |

C  図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形 図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形A. 蛇行構造をとったマイクロファイバー。B. 界面移動による高次構造化。C. 1本のマイクロファイバーが蛇行構造やらせん構造をとった様子の顕微鏡画像。 |

|

A  |

B  |

| 図3. 多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答 A. 多糖フィルムに水滴を接近させた際に示す屈曲運動と時空間解析。水滴が接近した際、ミリ秒レベルで屈曲運動を示す。 B. 屈曲変形の概念図。乾燥した多糖フィルムの内部にあるファイバーのねじれた構造がバネ様運動を引き起こし、高速な屈曲変形を示す。 |

【用語説明】(Wikipedia より)

※1自己組織化:

物質や個体が、系全体を俯瞰する能力を持たないのにも関わらず、個々の自律的な振る舞いの結果として、秩序を持つ大きな構造を作り出す現象のことである。自発的秩序形成とも言う。

※2シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

※3多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

※4サクラン:

硫酸化多糖の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

※5界面:

ある均一な液体や固体の相が他の均一な相と接している境界のことである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (WILEY) |

| Vapor-sensitive materials from polysaccharide fibers with self-assembling twisted microstructures | |

| 著者 | Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko DOI: 10.1002/smll.202001993 |

| 掲載日 | 2020年6月9日(米国時間)にオンライン掲載 |

令和2年6月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/06/11-1.html物質化学領域の松見教授らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択

物質化学領域の松見 紀佳教授、学生のGUPTA, Surabhiさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果はNEDO/TherMAT(未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合)の支援のもと、トヨタ自動車株式会社と行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Journal of Applied Polymer Science

■著者

Surabhi Gupta, Tomoharu Kataoka, Masao Watanabe, Mamoru Ishikiriyama, Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

Fine‐tuning of phase behavior of oxazoline copolymer-based organic-inorganic hybrids as solid‐supported sol-gel materials

■論文概要

LCST(下限臨界溶液温度)現象はドラッグデリバリーシステムをはじめ生医学的な応用を中心に多年にわたり活発に研究されているが、本コンセプトを固体状態の材料に拡充することにより感温性を有するスマートマテリアルの創出につながる可能性がある。LCSTを示すポリオキサゾリン誘導体の存在下でアルコキシシランのゾル―ゲル縮合を行い種々の有機・無機ハイブリッド材料を作製したところ、示差走査熱量分析により得られた各材料は熱的相転移を示すことが分かった。また、材料中におけるポリオキサゾリン含有量の相転移温度への依存性を示す相図は、水溶液中におけるポリオキサゾリン濃度の影響を示す相図と類似し、同様の現象が固体状態で発現していることが示唆された。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48163

令和元年8月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/08/08-1.html蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

ポイント

- 蛍光タンパク質とは下村脩らが発見したGFP及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、基礎医学・生物学研究に広く利用されている。今回、金属と水溶液の界面に蛍光タンパク質を配置し、そのフォトルミネッセンス(蛍光)を電気制御することに世界で初めて成功した。

- この原理をもとに、蛍光タンパク質を用いた微小ディスプレイの作成と動作にも成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科のTRISHA, Farha Diba(博士後期課程学生)、濱宏丞(博士前期課程学生・研究当時)、生命機能工学領域の今康身依子研究員、平塚祐一准教授、筒井秀和准教授らの研究グループは、蛍光タンパク質のフォトルミネッセンス(蛍光)を電気的に制御する手法を世界で初めて確立し、この原理を用いた微小ディスプレイの作成と動作に成功した。

蛍光タンパク質とは、下村脩らによりオワンクラゲから最初に発見された緑色蛍光タンパク質(GFP)及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、成熟の過程で自身の3つのアミノ酸が化学変化を起こし明るい蛍光発色団へと変化する。生体内の細胞や分子を追跡したり、局所環境センサーを作ったりすることが可能になり、GFPの発見は2008年のノーベル化学賞の対象になった。蛍光タンパク質は多様な光学特性を示すことでも知られ、例えば、フォトスイッチングという現象を使うと、蛍光顕微鏡の空間解像度を格段に良くすることができ、その技術も2014年のノーベル化学賞の対象に選ばれた。 研究グループは、金薄膜に蛍光タンパク質を固定化し、±1~1.5V程度の電圧を溶液・金属膜間に印加することによりフォトルミネッセンスが最大1000倍以上のコントラスト比で変調される現象を発見した。またこの原理に基づいた、大きさ約0.5ミリのセグメントディスプレイの試作と動作に成功した(下図)。 本成果は、5月8日(水)に「Applied Physics Express (アプライド・フィジックス・エクスプレス)」誌に掲載された。 なお、本研究は、国立研究開発法人理化学研究所・光量子工学研究センターとの共同研究であり、また、科学研究費補助金、光科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究支援財団などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

基礎医学・生物学研究で広く使われている蛍光タンパク質の性質は、溶液や細胞内環境において詳しく調べられてきた。今回、金属―溶液の界面という環境において、新たな一面を示すことが明らかになった。現状での表示装置としての性能は既存技術に比べれば動作速度や安定性の点で及ばないものの、今後、電気制御メカニズムの詳細が明らかになれば、蛍光タンパク質の利用は、分子センサー素子など、従来の分野を超えてより多様な広がりをみせる可能性がある。

<論文情報>

"Electric-field control of fluorescence protein emissions at the metal-solution interface"

(金属・溶液界面における蛍光タンパク質発光の電圧制御)

https://iopscience.iop.org/article/10.7567/1882-0786/ab1ff6

T. D. Farha, K. Hama, M. Imayasu, Y. Hiratsuka, A. Miyawaki and H. Tsutsui

Applied Physics Express (2019)

令和元年5月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/16-1.htmlモデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

|

|

|

モデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

滋賀医科大学神経難病研究センターの杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科/生命機能工学領域の永井 健講師は、動物集団が群れをつくる際のメカニズムを解明しました。これにより将来的に渋滞時や災害時の群衆の効率的な流動制御や、ロボットの群知能制御などへつながることが期待されます。この研究成果は、平成31年2月18日に英国科学誌「Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)」に掲載されました。

<ポイント>

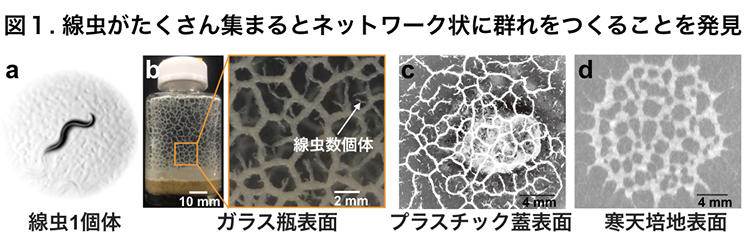

- 生物学でよく使われる線虫という動物がたくさん集まるとネットワーク状に群れることを発見。

- 線虫の群れと、人、鳥、魚の群れは共通するメカニズムで形成されることを強く示唆。

<概要>

- 半世紀近く世界中で研究されているモデル動物の線虫C. エレガンスが、集団でネットワーク状の群れをつくることを発見。世界で初めてモデル動物の集団行動の実験システムを開発。

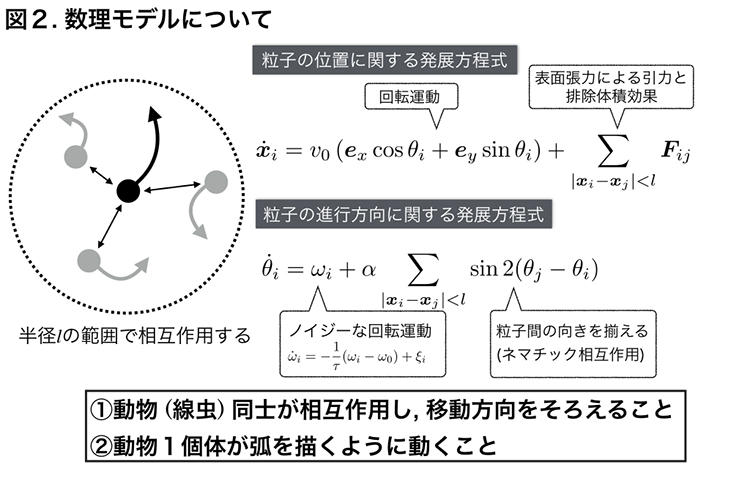

- 人、鳥、魚の群れ形成メカニズムの理論的研究で用いられてきた数理モデルをもとに数値シミュレーションを行った。

- その結果、①ぶつかった線虫が移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことが、線虫の不思議なネットワークをつくる鍵であることを明らかにした。

- 渋滞時や災害時の人の集団行動の解析やロボットの群知能の効率的制御につながることが期待できる。

<内容詳細>

【研究背景と経緯】

夕暮れどきに浮かぶ鳥の群れや水族館のイワシの群れなど、大量の動物による組織的な行動は多くの人を魅了します。また駅などの混雑時や渋滞時の人の群衆を効率的に流動させることは重要な問題です。これまで、群れ形成について理論研究が盛んに行われ、様々な群れに共通する形成メカニズムの存在が予言される一方、実験的な証明はほとんどありませんでした。これは、野外の鳥や魚の大規模な群れを実験室に再現することが不可能という、ある意味、当然の理由によるものでした。

土壌に生息する線虫C. エレガンス(図1a)は、モデル動物として半世紀近く研究され、細胞死機構の発見や緑色蛍光タンパク質の動物応用などで数々のノーベル賞の対象となりました。われわれは、線虫の体長はわずか1 mm弱であるため、仮に一度に大量飼育できれば、コンパクトな群れ形成の解析システムを作れるのではないかと考えました。さらにモデル動物としての利点である変異体を用いた解析ができることから、過去の理論的研究で提案されたメカニズムを実験的に検証できると考えました。

滋賀医科大学の杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学の永井 健講師は、線虫C. エレガンスを大量飼育する方法を確立し、集団によりネットワーク状に群れをつくることを発見しました(図1)。実験と数理シミュレーションを組み合わせた解析の結果、①隣接する線虫同士が相互作用し移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことがこの群れの形成条件であることを明らかにしました(図2)。このメカニズムは人や鳥、魚の群れ形成の理論的研究から提唱されてきたものと類似していることから、本研究は、群れ形成の根底に共通のメカニズムがあることを実験で強く示唆した初めての例となります。

【研究内容】

線虫の飼育では通常、寒天培地上に塗布した大腸菌を餌として与えますが、この従来法では餌が枯渇すると線虫の増殖は止まってしまい、大量の線虫を得ることはできません。そこで本研究では、技術的ブレークスルーの1つとして、栄養に富む「ドッグフード」を線虫の餌として利用することにより、餌の枯渇なく、大量の線虫C. エレガンスを飼育することが可能になりました。そして驚くべきことに線虫集団はガラス表面(図1b)、プラスチック表面(図1c)、寒天培地表面(図1d)でネットワーク状に群れることを発見しました。この群れ形成の意味は、1個体では乾燥状態で干からびてしまう線虫が集団で群れることにより、表面張力により水を保持し、乾燥への耐性を獲得することにあると考えられます。

次に、1個体レベルと集団レベルの線虫の観察から、図2に記載の①と②が特徴的な線虫の運動であると示されました。この単純な物理的条件は過去の人や鳥、魚の群れの理論的研究から予想されたメカニズムと類似していることから、過去のこれらの研究をもとに数理モデルを作成しました。このモデルはシミュレーションにおいて線虫のネットワーク状の群れを再現しました。

つづいて、実験とシミュレーションで数理モデルのパラメータを変えた場合のそれぞれの結果の整合性を確認し、モデルの正確性を検証しました。まず上述①と②の条件(図2)に焦点をあて、線虫周囲の湿度を変えることにより相互作用の強さを変えることや(図3)、描く弧の大きさが小さい線虫変異体を用いた実験を行いました(図3)。その結果、数理モデルのシミュレーションと実験結果はよく一致しました。さらに神経科学分野の最先端テクノロジーであるオプトジェネティクス(p4参照)を用いた実験結果も再現されました。以上の実験とシミュレーションを用いた検証から、上述2条件(図2)が線虫集団による群れ形成の基本メカニズムであると結論づけました。

【今後の展開】

本研究は、人や鳥、魚などの動物集団の群れ形成に共通するメカニズムの存在を初めて実験的に示しました。今後、まずこの独自のモデル動物を用いた実験システムを用いて、さらに数理モデルの正確性を高める予定です。このようなモデルは、避難時や渋滞時の人の動きの解析につながります。実際、国内においても企業と大学が連携して、魚の群れが協調して行動する仕組みを自動運転技術に応用し、渋滞緩和に活かすための共同研究を実施しています。また、災害時や祭典での群衆の渋滞における圧死を避けるための緊急避難方法の解析は類似のモデルを用いて行われており、今後、本研究により数理モデルによる予測精度が向上すれば、効率的な避難方法の提案などにつながります。人間以外にも羊や魚の群れの効率的な制御を行うことにより、畜産や漁業などにも有用な知見を与えることも期待できます。

また、世界中で盛んなロボット開発では、ロボット単体では困難な作業を集団で行わせるため、群知能と呼ばれるアルゴリズムの開発が進められています。例えば、スイスの会社は超小型群ロボットKilobotを開発し、群制御を通して、がれき中の生存者探索や汚染物質除去などを実現しようとしています。本研究は、これらの研究分野とも密接に関連していくことが期待されます。

【参考図】

【論文情報】

| 論文名 | C. elegans collectively forms dynamical networks |

| 著者名 | Takuma Sugi*, Hiroshi Ito*, Masaki Nishimura, Ken H. Nagai* (*は責任著者) |

| 雑誌名,巻号,DOI | Nature Communications (2019年2月18日 (日本時間) 付 電子版), doi:10.1038/s41467-019-08537-y |

【研究資金情報】

- 科学研究費補助金 基盤研究(B)、若手研究(B)、新学術領域研究

- 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」

- 持田記念医学薬学振興財団

【用語説明】

- 線虫C. エレガンス

土壌に生息する非寄生性の線虫で、正式名称はセノハブダイディス・エレガンス。分子遺伝学的な解析の可能なモデル動物の1つ。半世紀近く前にシドニー・ブレナーにより利用され始め、細胞死の発見、RNA干渉の発見、緑色蛍光タンパク質の個体レベルでの応用により2002年と2006年のノーベル医学生理学賞、2008年のノーベル化学賞の対象となった。1998年には多細胞生物で初めて全ゲノム配列の解読が終了した。ヒトの遺伝子数と同程度の約2万個の遺伝子を持ち、それらの中にはヒトの遺伝子と類似したものが40%弱も含まれる。また体が透明なため、体外から体を傷つけずに蛍光観察できる。 - オプトジェネティクス

光遺伝学と呼ばれる、最先端のテクノロジー。光感受性のイオンチャネル分子を標的の神経細胞に発現させ、光刺激によりそのイオンチャネルを活性化させることで標的の神経細胞を活性化できる。線虫の場合、体が透明で光透過性が高いので、体を傷つけずに標的の神経細胞のみを活性化させることができる。本研究では、前進と後進を駆動する神経細胞にイオンチャネル分子を発現し、活性化した。

平成31年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/02/19-1.html修了生の高橋さんが公益財団法人井上科学振興財団の第35回井上研究奨励賞を受賞

修了生の高橋 麻里さん(平成30年3月博士後期課程修了、物質化学領域・前之園研究室)が公益財団法人井上科学振興財団の第35回井上研究奨励賞を受賞しました。

井上研究奨励賞は、理学、医学、薬学、工学、農学等の分野で過去3年の間に博士の学位を取得した37歳未満の研究者で、優れた博士論文を提出した若手研究者に対し、公益財団法人井上科学振興財団より贈呈される名誉ある賞です。

第35回井上研究奨励賞においては、全国の大学から推薦された140名の優れた候補者の中から、厳正なる選考の結果40名に贈呈されます。贈呈式は2019年2月4日、東京都内にて開催される予定です。

■受賞年月日

平成30年12月6日

■博士論文題目

細胞小器官の高選択的磁気分離技術構築に向けた磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子の創製とオートファゴソームの単離への応用に関する研究

平成30年12月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/12/07-1.html