研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の金子教授が平成29年度和歌山県文化表彰において文化奨励賞を受賞

環境・エネルギー領域の金子 達雄教授が平成29年度和歌山県文化表彰において文化奨励賞を受賞しました。

和歌山県では、昭和39年から毎年、文化の向上発展に特に顕著な功績のある方々に、文化表彰を授与しています。文化表彰のうち、文化奨励賞はすぐれた文化の創造と普及活動を続け、将来一層の活躍ができる方に授与しており、理系の大学研究者に与えられることは極めて稀です。平成29年度の受賞者にはゴルゴ13で有名なさいとう・たかを(本名 齊藤 隆夫)さんが文化賞を受けるなど注目度の高い表彰となっており、1月19日に和歌山県庁にて表彰式が行われました。

■受賞年月日

平成29年12月20日

■受賞にあたって一言

この度は図らずもこの素晴らしい賞を頂戴することとなり心は驚きと歓喜に満ちております。推薦者および関係者の方々に心より御礼申し上げます。小生は材料化学者の立場から環境保全にどのような形で貢献出来るのかを考え抜いた結果、この高性能植物性プラスチックの研究を行うことに致しました。社会実装に向けた前進のため、本賞を通じて化学系企業の方々にサポートして頂ければ幸甚です。これにより、子供たちのために未来の地球を美しく安全に保ってあげられればと思います。最後に、本研究に携わって下さりました共同研究者の先生方、学生の皆さんに心より感謝の意を表します。どうも有難うございました。

平成30年2月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/02/28-1.html銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

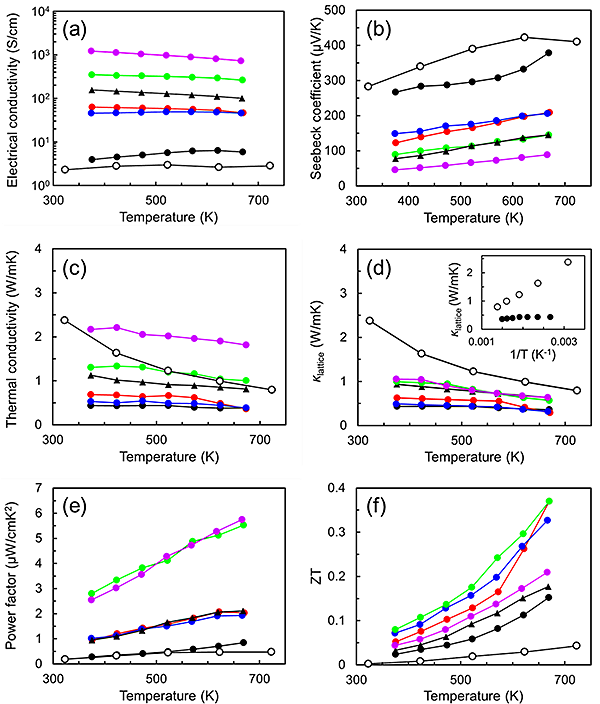

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/01/04-1.html環境・エネルギー領域の小矢野教授の研究室が高性能多孔質熱電材料の創製に寄与

環境・エネルギー領域の小矢野幹夫教授の研究グループは、NEDOの「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」プロジェクトにおいて株式会社白山(本社:金沢市)、石川県工業試験場(金沢市)と共同研究を行い、従来のn型熱電材料に対し6割以上の出力因子の性能を有する多孔質p型マグネシウムシリサイド系熱電材料の創製に世界で初めて成功しました。

この研究過程で、同研究室の宮田全展助教は、密度汎関数理論・最適化擬原子基底関数に基づく第一原理ソフトウェアパッケージOpenMXと電子輸送計算コードBoltzTraPを用いて、詳細な電子構造計算に基づく物性予測を行い、当該高性能材料の性能最適化への重要な指針を与えました。またJAISTの恵まれた計算環境と評価装置群を活用し、計算機シミュレーションによる熱流解析や多孔質構造の分析も行いました。

今回開発された新規熱電材料は、今後、自動車エンジンの排熱や産業分野における300~400℃の未利用熱エネルギーを電力に変換する低コスト・高耐久性熱電変換モジュールへ応用されることが期待されています。

「熱電変換技術」はゼーペック効果やペルチェ効果を用いて、熱エネルギーと電気エネルギーを相互に変換する技術です。小矢野研究室では熱電変換技術のキーテクノロジーとなる、新しい熱電材料の開発、熱電現象の計測、およびプリンティング熱電モジュール開発などの研究を行っています。今般は、地殻埋蔵量の多い元素で構成された環境に優しい新材料「多孔質Mg-Sn-Si」の開発に、研究室の資産を活用することができたことを喜んでいます。これからも熱電変換技術を中心として、省エネルギー・持続可能な社会の構築へ寄与していきたいと考えています。

NEDO プレスリリース

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100876.html

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/22-2.html学生の佐光さんが成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞

学生の佐光巧さん(博士後期課程1年、物質化学領域・山口政之研究室)が、10月26日、27日に開催された成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞しました。

成形加工シンポジアとはプラスチック成形加工学会が主催して毎年行われる討論会で、プラスチックやゴム、繊維の成形加工及び物性に関する研究発表が行われます。今年は仙台で開催され、約700人程度が参加しました。ポスター発表は100件程度行われ、そのうち数件が優秀ポスター賞に選ばれています。

■タイトル

「低分子添加剤の添加によるポリカーボネートの弾性率向上」

■概要

金属塩の添加という新規な手法により、無機ガラス代替が期待されている透明プラスチック材料であるポリカーボネートの剛性を向上させることに成功した。添加された金属塩がポリカーボネート中で電離し、静電相互作用を示すことで力学特性を変化させていると考えられる。本手法では、ポリカーボネートの特徴である透明性、耐熱性、耐衝撃性を損なうことなく剛性の向上が可能であることから、今後の応用が期待される。

■受賞にあたって一言

この度はポスター賞を受賞でき、大変光栄です。発表時には多くの学会参加者に発表を聞いて頂き、自分の研究が注目されていることを嬉しく感じました。また、多くの有意義な質問やコメントを頂きました。皆様に深くお礼申し上げます。今回の受賞を励みに、今後もプラスチック成形加工の分野において、社会に役立つ技術の開発を目標とし研究を行っていく所存です。

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-3.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

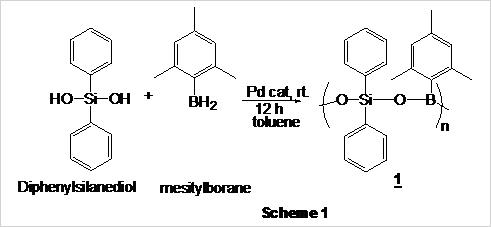

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

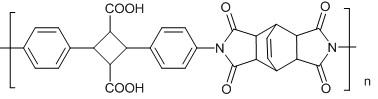

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチックの中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。 研究チームはこれまで、剛直な構造の桂皮酸(シナモン系分子)の中でも天然にはほとんど存在しないシナモン類であるアミノ桂皮酸(特別な放線菌が作る抗生物質に含まれる)を大腸菌で生産する手法を開発し、続く光照射と化学重合によりすべての透明プラスチックの中で最高レベルの耐熱温度(390℃以上)とヤング率(剛性の指標である10GPa)のバイオプラス地区を開発してきました。本ポリイミドの応用研究を行う中で、メモリー開発の権威である国立台湾大学の劉貴生特聘教授と共同研究を行うことと成り、世界初のバイオ由来メモリー素子の開発に至りました。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

ポリイミド合成 1)大腸菌により生産できる4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化した後、高圧水銀灯で照射することにより光二量化し4,4'-ジアミノトルキシル酸塩酸塩という芳香族ジアミンを得ました。 2)4,4'-ジアミノトルキシル塩酸塩をジメチルアセトアミドに溶解させ、窒素雰囲気下でトリエチルアミンを投入し、続いてBCDAという四酸二無水物とガンマブチロラクトンという脱水剤を加え室温で重合し、さらにイソキノリンという触媒を加えて170℃程度まで加熱することでポリイミドを得ました。回収は反応溶液をメタノール水混合溶媒に投入し再沈殿することで行い、その後再度ジメチルアセトアミドに溶解させ塩酸を少量加えて、メタノール水混合溶媒に再度投入することで精製・乾燥しました。 3)得られた回収物をジメチルアセトアミドに溶解させ、ガラス基板上にキャストしました。 複合体作成 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の4つに分けることができます。 1) アミノ酸由来バイオポリイミドの合成ステップ数を大幅に短縮 2) バイオポリイミドと酸化チタンなどとの有機無機透明複合体の形成に成功 3) 透明複合体が揮発性、不揮発性メモリー素子としての機能を示すことを発見 4) メモリーのON/OFF比は108という極めて高い値 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、4-アミノ桂皮酸を原料とするバイオポリイミドは金属酸化物との複合化が可能であり、かつ複合体はメモリー効果を示すことが見出されました。今後、ほかの種々の金属酸化物と複合化することで、様々な機能性材料を作成することが可能となります。また、今回の複合体は透明性も高いことが分かったため、未来指向型の透明コンピュータの透明メモリーとして有効利用できると考えられます。そして、透明タブレット、メガネ装着型コンピュータ、自動車のフロントガラスに装着できるコンピュータなど、さまざまな効果や展開が期待できます。 |

|||

平成28年6月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/22-1.html学生の菅原 恒さんが日本化学会第96春季年会において学生講演賞を受賞

学生の菅原恒さん(博士後期課程2年、生命機能工学領域・高木研究室)が日本化学会第96春季年会において学生講演賞を受賞しました。

日本化学会は、化学領域に関わるあらゆる分野の研究者が所属する国内有数の学会であり、春季年会は同学会が主催する国内でも最大級の年次大会です。「学生講演賞」は上記大会で発表を行った博士後期課程の学生会員を対象として、発表内容、プレゼンテーション、質疑応答などにおいて優れた講演で、講演者の今後の一層の研究活動発展の可能性を有すると期待されるものに対して贈呈されるものです。

■受賞年月日

平成28年4月13日

■論文タイトル

「Decrease of thermo stability of membrane phase-separation induced by addition of local anesthetics.」

■論文概要

神経を介して伝わる痛感を遮断する局所麻酔薬の作用メカニズムには、未解明な部分が多く存在します。これまで局所麻酔薬は、膜チャネルタンパク質に作用すると考えられて来ましたが、近年膜の物性への影響も関与していると考えられるようになりました。我々の研究によって、生体膜を介した情報伝達において重要とされる、「ラフト」といわれる領域のモデル系の熱安定性が、局所麻酔薬の添加によって低下する事が明らかになりました。この結果は、局所麻酔のメカニズム解明に向けた知見を得るだけにとどまらず、生体膜を介した信号伝達に対する更なる理解への足掛かりとなり得る重要なものです。

■受賞にあたって一言

このたび学生講演賞を受賞できましたのは、私の努力のみによるものでは断じてなく、今日まで研究・議論の進め方から発表までを手厚くご指導いただいた高木、下川両先生方によるご助力の賜物です。このご恩に少しでも報いられるよう、より一層の精進に努めてまいります。

平成28年6月6日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/06/06-1.html蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、蛍光を放つ2次元高分子材料の開拓に成功した。蛍光材料は、有害な化学物質、生体分子の検出やイメージングなどの分野に幅広く応用される。これまでに開発された2次元高分子は、積層構造のため光励起エネルギーが熱として散逸してしまい、蛍光を出すことが困難であった。これに対して、本研究は、2次元高分子の構築に新しい蛍光発光機構を導入し、積層した構造でも強く光ることが可能となった。 本研究は、米国化学会誌 J. Am. Chem. Soc.に平成28年4月24日に公開された。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

|

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、蛍光性2次元高分子設計の原理が確立され、これまでになかった新種の蛍光性物質が誕生したというもので、新しい光物性の開拓が期待される。今後、様々な蛍光性2次元高分子が開発されると同時に、化学センサーや生体分子センサー、イメージング、励起エネルギー移動、光捕集、レーザー発振、光デバイスなどの応用が期待される。 |

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。 |

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:J. Am. Chem. Soc.(米国化学会誌) |

|||

平成28年4月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/28-1.html2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)のマテリアルサイエンス系環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、高速プロトン伝導を可能とする2次元高分子材料の開拓に成功しました。高速プロトン伝導材料は、燃料電池のキーテクノロジーとして世界中で熾烈な開発競争が繰り広げられています。2次元高分子の特異な多孔構造を活かして、高温下でも(100 °C以上)安定作業が可能な新型プロトン伝導体の構築に成功しました。従来の多孔材料を用いた伝導体に比べて、200倍も速く伝導することが可能となりました。 |

||

| 1. 研究の成果 | |||

|

2次元高分子注1) は、規則正しい分子配列を有し、ナノサイズの1次元チャンネル構造を創り出す高分子です。構成ユニットの開拓により、一次並びに高次構造をともにデザインしてつくることができる物質として、近年大いに注目されています。特に、周期的な骨格構造および1次元チャンネル構造を活かした機能材料の開発が盛んに行われています。 |

|||

図1.高速プロトン伝導を実現する2次元高分子(左:トリアゾール;右:イミダゾール) |

|||

| 2. 今後の展開 | |||

|

プロトン伝導体は燃料電池のキーテクノロジーであり、水素自動車などの性能を直接左右する主材料として、そのインパクトは大きく、特に、高温下で安定作業が可能な高速イオン伝導体は、燃料電池の効率向上、長寿命化、およびコストダウンにつながり、その開発が世界各国で熾烈な競争が繰り広げられています。今回の研究成果は、次世代燃料電池に新しいプロトン伝導体を提供するものであり、革新的なエネルギー技術の向上に貢献することが期待されます。 |

|||

| 3. 用語解説 | |||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。結晶性と多孔性が2次元高分子の基本物性であり、安定な積層構造の構築が機能開拓をはじめ、応用の鍵を握る。 |

|||

| 4. 論文情報 | |||

|

掲載誌:Nature Materials(Nature Publishing Groupが発行する材料誌;インパクトファクター36.5) |

|||

平成28年4月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/05-2.html