研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の桶葭講師、金子教授らの論文がAdvanced Materials InterfacesのBack Coverに採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師、金子 達雄教授らの論文がAdvanced Materials Interfaces (WILEY) のBack Coverに採択されました。

■掲載誌

WILEY, Advanced Materials Interfaces 2018, 5 (3)

■著者

Kosuke Okeyoshi, Gargi Joshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

■論文タイトル

Formation of polysaccharide membranes by splitting of evaporative air-LC interface

■論文概要

筆者らは多糖水溶液を乾燥する空間を制御すると、自らセンチメートルスケールのパーティションを形成する現象を見出している。本論文では界面曲線の長さの実験結果と理論計算結果から、界面分割してパーティションを形成する場合の方が形成しない場合よりも、蒸発面が約2倍となることが分かった。この現象には気液界面における析出と蒸発を両立する条件が重要で、本研究の成果は自然界で多糖がマクロ空間を如何に認識するのか知る手がかりになると期待される。

参考URL : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201701219/full

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用新型高性能バインダーの開発に成功

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用

新型高性能バインダーの開発に成功

ポイント

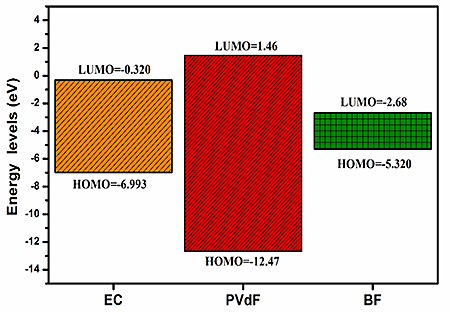

- 従来型バインダー材料であるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)を代替し得る特性を有するリチウムイオン2次電池用新型高性能高分子バインダーの開発に成功した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDFを用いた場合よりも約1.5倍高い放電容量が観測された。

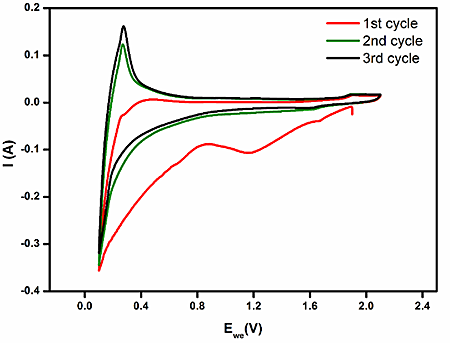

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

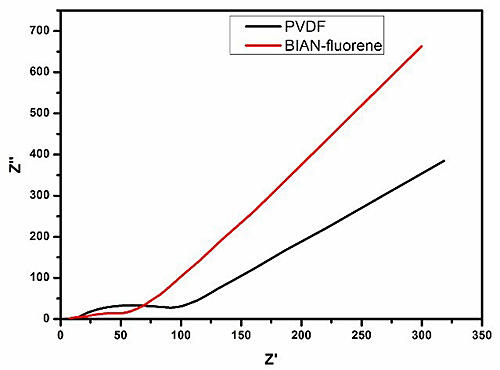

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

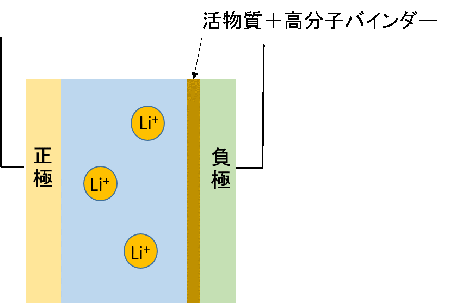

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教(当時)らはリチウムイオン2次電池*1における電極―電解質界面抵抗*2を大幅に低減し、PVDFを代替し得る高機能性高分子バインダーの開発に成功した。 リチウムイオン2次電池用バインダー (図1)としては、長きにわたってポリフッ化ビニリデン(PVDF)が広範に用いられてきた。活発な基礎研究が展開されてきた正極・負極、電解質等の部材に常に脚光が当たってきた一方で、バインダーに関しては近年論文数は向上しているものの、十分に検討されていなかった。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

|

|

| 図1.Liイオン2次電池における負極バインダー | 図2.BIAN型高分子バインダーの設計概念 |

|

|

|

| 図3.EC、PVDF及びBIAN型高分子バインダーのHOMO、LUMOエネルギー準位 | |

|

|

|

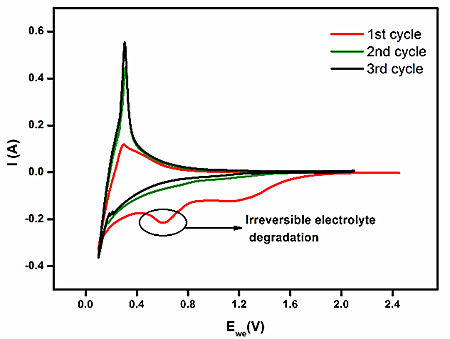

| 図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム | |

|

|

|

| 図5.BIAN型高分子及びPVDFを用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル | |

<用語解説>

1.リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

2.電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

3.HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

4.LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

5.サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成29年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/17-1.html多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

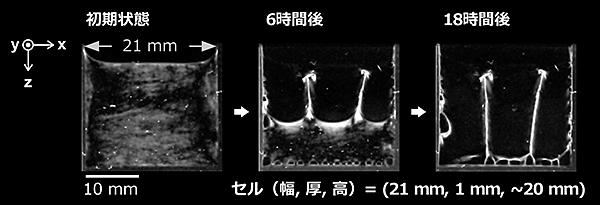

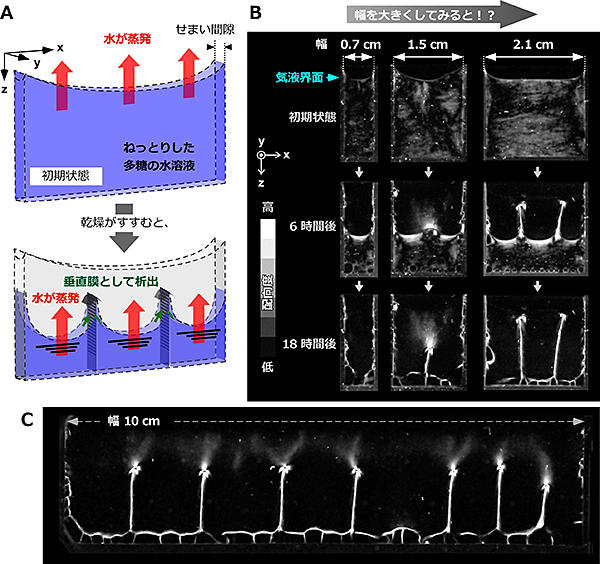

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/21-1.html超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

【ポイント】

- 従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時に観察する新たな構造解析法の発明

- 環状分子のシクロデキストリンが包接したポリエチレングリコール鎖の構造解析に成功

- 高速原子間力顕微鏡による超分子ポリマーの両端がエンドキャッピングされた構造の解明

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の堀諒雅大学院生(博士後期課程)、篠原健一准教授は、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いた固液界面における一分子イメージングにより、従来不可能であった超分子1ポリマー2の構造解析に成功しました。この成果は、超分子材料のさらなる機能解明に繋がるものであり、将来の分子マシンの開発に一石投じる発見です。 |

【研究背景と内容】

ポリマー分子の構造解析法は、ポリマー材料のさらなる機能化のため必要な技術です。中でも超分子ポリマーは単一分子内に動きを伴うため、そのダイナミクスを解明することが重要となります。

従来の超分子ポリマーの構造解析には、核磁気共鳴分析(NMR)による分光法や顕微鏡法が主に用いられてきました。しかし、これらの手法では構造あるいは機能のいずれかしか確認できず、それらを同時に観察することは困難でした。特に今回観察した分子ネックレス構造3は水中で不安定であり、さらに溶解性が低いことが問題となり、その詳細な構造と機能を観察することが難しいとされてきました。

今回、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いたことにより、従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時観察する新たな手法を発明することができました。本手法では、1ミリリットル当たり1マイクログラム未満という低濃度の溶液を用いて超分子ポリマーを基板に固定することで、これまでの問題点を解決しました。

具体的には、シクロデキストリンという環状分子がポリエチレングリコールという長鎖分子に包接した、いわゆる分子ネックレス構造を高速AFMを用いて直接観察し、その分子の構造とダイナミクスを確認することに成功しました(図1)。なお、この分子の構造とダイナミクスは、全原子動力学(全原子MD)シミュレーションによって再現され、実験結果とも整合性が確認されています。本研究成果は、超分子材料の構造特性や機能解明に大きく貢献するものであり、特に分子レベルでの精密な構造制御が求められている次世代の分子マシンの開発に一石を投じる発見です。今後、本手法を応用することで、超分子ポリマーの新たな設計の可能性を拓かれることが期待されます。

| 図 1 高速AFMで観察された分子ネックレスの構造とそのダイナミクス、および全原子MDシミュレーションを用いたダイナミクスの再現。 |

本研究成果は、高分子化学のトップジャーナルであるアメリカ化学会のMacromolecules誌に掲載されました。なお、本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業基盤研究(C)「23K04520」、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム「JPMJSP2102」の支援を受けたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Macromolecules |

| 論文題目 | Direct Observation of "End-Capping Effect" of a PEG@α-CD Polypseudorotaxane in Aqueous Media |

| 著者 | Ryoga Hori, and Ken-ichi Shinohara |

| 掲載日 | 2025年3月4日 |

| DOI | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c02491 |

【用語説明】

令和7年3月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/11-1.html高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

ポイント

- バイオベース化合物であるポリフマル酸の高分子反応により、高密度にイオン液体構造を有する高分子化イオン液体の合成に成功しました。

- 作製したアノード型ハーフセルは、リチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1、ナトリウムイオン二次電池において60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示しました。

- いずれの電池系も高い耐久性を示し、リチウムイオン二次電池では750サイクル後に80%、ナトリウムイオン二次電池においては200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。

- 高密度イオン液体構造を有するバインダーは、リチウムイオン二次電池系の急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

- また、同バインダーは、ナトリウムイオン二次電池のハードカーボン負極バインダーとして、ナトリウムイオンの負極における拡散を改善しつつ、PVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松見紀佳教授、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、バイオベースポリマーであるポリフマル酸から高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を開発しました。開発した本高分子材料をリチウムイオン二次電池[*1]用グラファイト負極バインダーとして適用することにより、急速充放電能が促されました。また、ナトリウムイオン二次電池[*2]用ハードカーボン負極バインダーとして適用することにより、PVDFバインダー系の2倍の放電容量を観測しました。これらは、いずれも本バインダーが負極内における円滑な金属カチオンの拡散を促した結果です。また、構築した電池系はいずれも高い耐久性を示しました。 高分子化イオン液体は極めて多様な応用範囲を有する材料群であり、高密度なイオン液体構造を有する新材料の創出は、多様な分野における研究を活性化させる可能性を有しています。 |

【研究背景と内容】

今日、高分子化イオン液体は、各種エネルギーデバイス向けの材料や生医学用材料、センシング用材料、環境応答性材料、触媒の担持体等の広範な分野で、極めて活発に研究されている重要な機能性材料となっています。

本研究では、バイオベースポリマー[*4]であるポリフマル酸の高分子反応によって、高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を合成しました。また、得られた材料をリチウムイオン二次電池及びナトリウムイオン二次電池の負極バインダーとして適用しました。その結果、負極内の金属イオンの拡散が促進され、それぞれの電池系の特性の改善につながることを見出しました。

本高分子化イオン液体の合成においては(図1)、まずフマル酸[*3]エステルをAIBNを開始剤としてラジカル重合し、ポリフマル酸エステルを得ました。その後、ポリマーをKOH水溶液で100oCにおいて12時間処理し、透析を行うことでポリフマル酸を得ました。一方、アリルメチルイミダゾリウムクロリドをAmberlite樹脂によりイオン交換することで、アリルメチルイミダゾリウムヒドロキシドを調整し、これを常温でポリフマル酸と中和させることにより、高密度なイオン液体構造を有する高分子化イオン液体(PMAI)を合成しました。ポリマーの構造は、1H-、13C-NMR及びIR等により決定しました。

まず、本ポリマー(PMAI)のグラファイトとのコンポジット(PMAI/Gr)、ハードカーボンとのコンポジット(PMAI/HC)について、銅箔への接着性を引き剝がし試験により評価したところ、いずれの系もPVDFとのコンポジット系よりも大幅に改善された接着力を示しました。PMAI/Grは10.9 Nを要し、PMAI/HCは11.0 Nを要し、いずれもPVDF/Grの9.8 N、PVDF/HCの9.9 Nを上回りました。

次に、本ポリマー(PMAI)のリチウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能を評価しました。アノード型ハーフセル[*5]における電荷移動界面抵抗はPMAI/Grにおいて21.9Ωであり、PVDF/Gr系の125.9Ωを大幅に下回りました。これは、高密度なイオン液体構造が負極内におけるLiイオン拡散を促す結果と考えられます。また、PMAI/Gr系においてはSEI抵抗も11.08Ωと低く、PVDF/Gr系の29.97Ωよりも顕著に低いことがわかりました。(図2)。

さらにLi+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/Gr系では1.03 x 10-10 cm2/s、PVDF/Grでは3.08 x 10-12 cm2/sとなり、前者において著しく低くなりました。結果として、作製したアノード型ハーフセル(図2)はリチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1の放電容量を示し、750サイクル後に80%の容量維持率を示しました。また、本バインダー系は、急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

本ポリマー(PMAI)のナトリウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能に関しても評価しました。アノード型ハーフセルにおける電荷移動界面抵抗はPMAI/HCにおいて31.38Ωであり、PVDF/HC系の83.09Ωを大幅に下回りました。さらにNa+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/HC系では3.35 x 10-13 cm2/s、PVDF/HCでは1.01 x 10-13 cm2/sとなり、前者において3倍以上の拡散性を示しました。ナトリウムイオン二次電池の負極ハーフセルにおいて、60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示し、200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。結果としてPVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

また、充放電後の負極をSEM観察したところ、PVDF系と比較して大幅に負極マトリックス上のクラックが少なく、安定化している様子が観察されました。(図3)

本成果は、Advanced Energy Materials(WILEY - VCH)(IF 24.4)のオンライン版に9月12日に掲載されました。

【今後の展開】

本高分子材料においては、種々なカチオン構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できます。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して、将来的な社会実装を目指します。(特許出願済み)。また、高耐久性リチウムイオン二次電池、ナトリウムイオン二次電池の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待できます。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待されるほか、新たな高分子化イオン液体材料として、エネルギーデバイス以外の広範な分野における応用も期待できます。

図1.高密度高分子化イオン液体の合成法

図2.PMAI/Gr、PVDF/Gr系の充放電サイクル特性(リチウムイオン二次電池、負極型ハーフセル) (a) 1C(800サイクル)(b) 5C(1000 サイクル);SEI抵抗の電圧依存性(RSEI vs. V) (c)リチウム挿入反応中の電圧 (d)リチウム脱離反応中の電圧

図3.(a)(d) PMAI/HC、PVDF/HC 系の充放電前のSEM像;(b) PMAI/HC (e) PVDF/HC系の充放電後のTop View像;(c) PMAI/HC (f) PVDF/HCの充放電後の断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Advanced Energy Materials |

| 題目 | Densely Imidazolium Functionalized Water Soluble Poly(ionic liquid) Binder for Enhanced Performance of Carbon Anode in Lithium/Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年9月12日 |

| DOI | 10.1002/aenm.202403071 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のニッケル水素型二次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のリチウムイオン二次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

例えば、ナトリウムイオン二次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年9月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/17-1.html第1回 超越バイオメディカルDX研究拠点 エクセレントコアセミナー

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

| 開催日時 | 令和6年7月29日(月) 15:00~16:10 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |

| 講演者 | 大阪工業大学 工学部 応用化学科 藤井 秀司 教授 |

| 講演題目 | 界面吸着粒子が拓く材料化学 |

| 参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へ7月26日(金)までにメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村 和明(mkazuaki@jaist.ac.jp) |

ポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池におけるマイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池における

マイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポイント

- ポリビニルホスホン酸をリチウムイオン2次電池のマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして適用することにより、その優れた接着性を活かして負極を安定化させることに成功した。

- 作製したアノード型ハーフセルは1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1(1300 mAhgSiO-1)を維持した。

- ポリビニルホスホン酸は銅箔への接着において、ポリアクリル酸(2.03 N/m)と比較して大幅に高い接着力(3.44 N/m)を要した。

- ポリビニルホスホン酸をバインダーとした場合には、ポリアクリル酸やポリフッ化ビニリデンをバインダーとした場合とは異なり、200回の充放電サイクル後においてもSEM像において集電体からの剥離は観測されなかった。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、高森紀行大学院生(博士後期課程)、テジキランピンディ ジャヤクマール元大学院生、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア研究領域)、丸善石油化学株式会社らのグループは、リチウムイオン2次電池*1における負極バインダーとしてのポリビニルホスホン酸がマイクロシリコンオキシド負極を高度に安定化することを見出した。 |

【研究内容と背景】

リチウムイオン2次電池の負極材開発において、マイクロシリコンオキシドはシリコンと比較して比較的穏やかな体積変化を示すため、活用が広範に検討されている。しかし、なお体積変化による負極性能の劣化を抑制できるバインダーの開発が望まれている。

本研究においては、ポリビニルホスホン酸をマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして活用することにより、ポリアクリル酸の場合と比較して顕著に電池のサイクル特性が向上することを見出した。

ポリビニルホスホン酸に関してDFT計算で電子構造を計算すると、LUMOレベルは-1.92 eVであり、ポリアクリル酸(-1.16 eV)やエチレンカーボネート(-0.31 eV)のそれよりも大幅に低い。負極側近傍においてエチレンカーボネートの還元分解に先立ってポリビニルホスホン酸の還元が起こることが想定され、エチレンカーボネートの過剰な分解の抑制、すなわち被膜形成の抑制と界面抵抗の抑制につながると考えられる。

ポリビニルホスホン酸(PVPA)を銅箔でサンドイッチした系の引き剥がしに要する応力を評価したところ3.44 N/mであり、ポリアクリル酸(PAA)(2.03 N/m)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(0.439 N/m)と比較して大幅に高い接着力を示した(図1)。

図1.(a)ポリビニルホスホン酸、(b)ポリアクリル酸、(c) ポリフッ化ビニリデンの構造式

負極の組成をマイクロサイズSiO:グラファイト:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=30:30:20:15:5とし、EC:DEC = 1:1(v/v)LiPF6溶液を電解液としてアノード型ハーフセル*2を構築した。

アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラムでは、ポリビニルホスホン酸バインダーを用いた場合にのみ第一サイクルにおいてバインダーの還元ピークが観測された。また、本系ではLi挿入・脱挿入の可逆的な両ピークが他のバインダー系(PAA、PVDF)以上に明瞭に観測された(図2b-d)。

アノード型ハーフセルの充放電特性評価を行ったところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系では1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1以上の放電容量(1300 mAhgSiO-1以上の放電容量)を維持した(図2e)。一方、ポリアクリル酸バインダー系では、200サイクル後には300 mAhgSiO+C-1まで放電容量が低下した。また、ポリフッ化ビニリデンバインダー系の耐久性はさらに低く、200サイクル後には初期容量の20%の容量を維持するにとどまった。

グラファイトを用いずに負極におけるSiO組成を増加させた系についても検討したところ(SiO:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=60:20:15:5)、0.21 mgSiOcm-2、0.85 mgSiOcm-2、1.84 mgSiOcm-2の活物質の塗布量においてそれぞれ100サイクル後に92.2%、90.9%、60.8%の容量維持率を示した(図2g)。

図2.(a)各アノード型ハーフセルの充放電曲線、(b)(c)(d)各アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム、(e)各アノード型ハーフセルの充放電サイクル特性、(f) 各アノード型ハーフセルの充放電レート特性、(g)各アノード型ハーフセルにおける活物質担持量の影響

200サイクルの充放電サイクル後、電池セルを分解して負極をSEM観察したところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系においては集電体からの剥離は観測されなかった。一方、比較対象のポリアクリル酸バインダー系、ポリフッ化ビニリデンバインダー系では集電体からの剥離が観察された(図3)。

図3.各バインダーを用いた系の充放電前後の負極のSEM像及び充電後の膨張率

ポリビニルホスホン酸バインダーを用いたSiO負極とLiFePO4正極を組み合わせたフルセルも構築し、1.5 mAh以上の放電を150サイクルにわたって観測した。

本成果は、ACS Applied Energy Materials (米国化学会)のオンライン版に2024年2月8日に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2102の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

ポリビニルホルホン酸の優れた結着性を活用し、さらに様々なエネルギーデバイスへの適用範囲の拡充が期待される。

本材料はすでに丸善石油化学株式会社が生産技術を保有しており、国内特許、外国特許共に出願済みである(北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社の共同出願)。

今後は、さらに電池製造に直接的に関わる企業との協同的取り組みへの展開を期待しており、電池製造技術を保有しつつ北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社と三極的に連携できる企業の実用研究への参画を求めたい。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Energy Materials (米国化学会) |

| 題目 | Facile Stabilization of Microsilicon Oxide Based Li-Ion Battery Anode Using Poly(vinylphosphonic acid) |

| 著者 | Noriyuki Takamori, Tadashi Yamazaki, Takuro Furukawa, Tejkiran Pindi Jayakumar, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年2月8日 |

| DOI | 10.1021/acsaem.3c02127 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和6年2月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/02/14-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域・物質化学フロンティア研究領域セミナー

| 日 時 | 令和5年12月5日(火)15:30~17:00 |

| 場 所 | 知識科学講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | リチウムイオン電池電極の界面構造と機能開拓、全固体化 |

| 講演者 | 東京工業大学 物質理工学院 教授 平山 雅章 氏 |

| 言 語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

- TiB2(二ホウ化チタン)粉末のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥により簡便に得られる二ホウ化チタンナノシートをリチウムイオン2次電池の負極活物質として適用した。

- 二ホウ化チタンナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルで充放電挙動を評価した結果、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した。

- 当該アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1 (充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持した(容量維持率89.4 %)。さらに超急速充放電条件(15~20 Ag-1)を適用すると、9秒~14秒の充電で50~60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り(容量維持率80%以上)、高い安定性が確認された。

- 急速放充電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア領域)、アカーシュ ヴァルマ元大学院生(博士前期課程修了)、東嶺孝一技術専門員らの研究グループとインド工科大学ガンディナガール校カビール ジャスジャ准教授、アシャ リザ ジェームス大学院生は、リチウムイオン2次電池*1において二ホウ化チタンナノシートの負極活物質への適用が急速充放電能の発現に有効であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。これまで急速充放電用途のナノ材料系負極活物質としては、チタン酸リチウムのナノシートや酸化チタン/炭素繊維コンポジットなどが検討されてきたほか、新しい2次元(2D)材料*2への関心が広がりつつあり、グラフェン誘導体や金属カーバイド系材料にも検討が及んでいる。

本研究においては、TiB2(二ホウ化チタン)のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥による簡便なプロセスで作製可能なTiB2ナノシートをリチウムイオン2次電池負極活物質として適用し、アノード型ハーフセルを構築して急速充放電能について検討した。

合成は、共同研究者であるインド工科大学准教授カビール氏らが報告している手法*3に従い、TiB2粉末を過酸化水素水と脱イオン水との混合溶液に懸濁させ、24時間の攪拌後に遠心分離し、上澄みを-35oCで24時間凍結させた後に72時間凍結乾燥することにより粉末状のTiB2ナノシートを得た(図1)。得られた材料のキャラクタリゼーションは前述の手法に従い、XRD、HRTEM、FT-IR、XPS等の各測定により行った。

電池セルの作製において、負極の組成としてはTiB2ナノシートを55 wt%、アセチレンブラックを35 wt%、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を10 wt%を用い、NMP(N-メチルピロリドン)を溶媒とした懸濁液から銅箔集電体にコーティングした。電解液としては 1.0 M LiPF6 のEC/DEC (1:1 v/v)溶液を用い、対極にはリチウム箔を用いた。

TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセル*4のサイクリックボルタモグラム(図2)においては、第一サイクルにおいてのみ0.65 V (vs Li/Li+)に電解液の分解ピークが現れたが、それ以降は消失した。リチウム脱離に相当するピークは2つ観測され、0.28 Vにおけるピークはリチウムが複数インターカレートしたTiB2からの脱リチウムピーク、0.45VにおけるピークはTiB2の再生に至る脱リチウムピークにそれぞれ相当する。約1.5 Vからの比較的高いリチウム挿入電位は、チタン酸リチウムやホウ素ドープTiO2とほぼ同様であった。

また、このアノード型ハーフセルの充放電挙動では、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した(図3)。

アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1(充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持し、容量維持率は89.4 %を示した(図3)。さらに超急速充放電条件である15-20 Ag-1を適用すると、9秒~14秒の充電で50-60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り、容量維持率は80%以上であった。

本成果は、ACS Applied Nano Materials (米国化学会)のオンライン版に9月19日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」採択プログラムに基づいた北陸先端科学技術大学院大学とインド工科大学ガンディナガール校(JAIST-IITGN)の協働教育プログラム(ダブルディグリープログラム)のもとで実施した。

【今後の展開】

TiB2ナノシートの積極的活用により、急速充放電能を有する次世代型リチウムイオン2次電池の発展に向けた多くの新たな取り組みにつながり、関連研究が活性化するものと期待される。

さらに活物質の面積あたりの担持量を向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件においても検討を継続する。

既に日本国内及びインドにおいて特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Nano Materials(米国化学会) |

| 題目 | Titanium Diboride-Based Hierarchical Nanosheets as Anode Material for Li-ion Batteries |

| 著者 | Akash Varma, Rajashekar Badam, Asha Liza James, Koichi Higashimine, Kabeer Jasuja * and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年9月19日 |

| DOI | 10.1021/acsanm.2c03054 |

| 図1.TiB2ナノシートの合成とキャラクタリゼーション (a)バルクのTiB2粉末 (b)過酸化水素水(H2O2) (3% v/v)にTiB2を分散した黒色の分散液 (c) 24時間攪拌後のTiB2の溶解と遠心分離後の上澄みの使用 (d)凍結乾燥後の粉末のナノ構造 (e) FESEM像 (f) TiB2 粉末及び TiB2ナノシートのFTIRスペクトル (g)ホウ素のハニカム状平面にチタンがサンドイッチされた結晶構造 (h) Si/SiO2 ウエハに担持させたTiB2ナノシートの光学像 (i) TiB2ナノシートのHRTEM像。ポーラスなシート状構造を示す。 |

| 図2.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (a) 電圧範囲0.01-2.5V ;掃引速度 0.1 mV/s (b) 電圧範囲0.5-2.5V ;掃引速度 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 1 mV/s. |

| 図3.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルの充放電挙動 (a)レート特性の検討結果 (b)充放電曲線 (c)長期サイクル特性 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

グラフェンや遷移金属ジカルコゲニドなどの2次元(2D)層状無機ナノ材料は、その優れた物理的および化学的特性のために最近注目されている化合物で、光触媒や太陽電池、ガスセンター、リチウムイオン電池、電界効果トランジスタ、スピントロニクスなどへの応用が期待されている。

James, Asha Liza; Lenka, Manis; Pandey, Nidhi; Ojha, Abhijeet; Kumar, Ashish; Saraswat, Rohit; Thareja, Prachi; Krishnan, Venkata; Jasuja, Kabeer

Nanoscale (2020), 12 (32), 17121-17131CODEN: NANOHL; ISSN:2040-3372. (Royal Society of Chemistry)

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年9月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/09/30-1.htmlナノ複合化細菌を利用したがん光診断・治療技術の開発に成功

ナノ複合化細菌を利用したがん光診断・治療技術の開発に成功

ポイント

- 機能性色素を封入したナノ粒子と天然のビフィズス菌を水溶液中で一晩混合し、洗浄するだけの簡便な方法で、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現するナノ複合化細菌を創出

- 当該ナノ複合化細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光診断・治療技術を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とラグ シータル大学院生(博士後期課程)は、ナノ複合化細菌を使ってマウス体内のがん細胞の蛍光検出と光発熱治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。なかでもビフィズス菌*1を利用するがん標的治療は、その優れた腫瘍選択性と高い安全性などの特徴から有力な微生物製剤として期待されている。しかし、ビフィズス菌に抗腫瘍作用を発現させるためには、通常、煩雑な遺伝子操作が必要である。また、ビフィズス菌を含む細菌を利用するがん標的治療は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステム*2の概念を出ない。

本研究では、機能性色素のインドシアニングリーン*3を封入したポリオキシエチレンヒマシ油*4から成るナノ粒子と天然のビフィズス菌を生理食塩水中で一晩混合し、洗浄するだけで、高い腫瘍標的能を有し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5によって近赤外蛍光と熱を発現するナノ複合化細菌の創出に成功した(図1(a),(b))。また、当該細菌のこれらの特性を活用し近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位を効果的に排除することが可能ながん光診断・治療技術を開発することに成功した(図1(c),(d))。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からもナノ複合化細菌が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した細菌の簡便なナノ複合化技術が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2022年2月18日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Letters」誌(アメリカ化学会発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)と公益財団法人上原記念生命科学財団の支援のもと行われたものである。

|

図1.(A) ナノ複合化細菌を利用するがん細胞の蛍光検出と光発熱治療の概念

(B) 機能性色素を封入したナノ粒子との混合前後のビフィズス菌水溶液 (C) がん患部におけるナノ複合化細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (D) ナノ複合化細菌の抗腫瘍効果。蛍光検出されたがん患部に近赤外レーザー光を当てると、 光熱変換による効果によりがんが消失した。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Letters(アメリカ化学会発行) |

| 論文題目 | Nanoengineered Bifidobacterium bifidum with Optical Activity for Photothermal Cancer Immunotheranostics |

| 著者 | Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2022年2月18日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c04037 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)、ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!(2021年12月21日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語説明】

*1 ビフィズス菌

ヨーグルトでおなじみの細菌。主にヒトなどの動物の腸内の小腸下部から大腸にかけて生息する乳酸菌の一種で、いわゆる善玉菌と呼ばれる微生物のことである。整腸作用だけではなく、病原菌の感染や腐敗物を生成する菌の増殖を抑える効果があると考えられている。

*2 ドラッグデリバリーシステム

製剤技術の一つで、疾患部位に必要な薬効成分を届ける技術のこと。

*3 インドシアニングリーン

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

*4 ポリオキシエチレンヒマシ油

天然ヒマシ油に由来する、安全性の高い界面活性成分のこと。各種化粧品の可溶化・透明化に使用されている。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和4年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/21-1.htmlリチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

リチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす

新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の高容量化のためシリコン系負極が注目されているが、シリコン粒子の大きな体積膨張・収縮等の問題によって、安定した充放電が困難となっている。

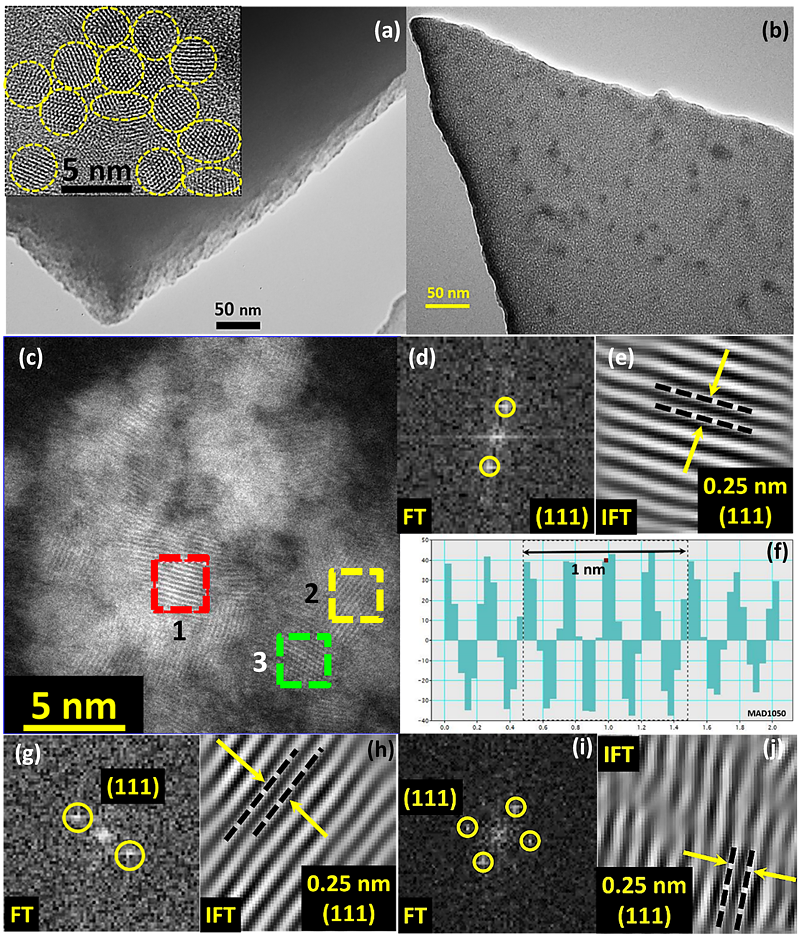

- リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイド/窒素ドープカーボン複合材料の簡易合成法を開発し、リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

- 合成した活物質を用いたアノード型ハーフセルでは1195mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示し、本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても、高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

- 高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、バダム ラージャシェーカル講師、並びに東嶺 孝一技術専門員、Ravi Nandan研究員、高森 紀行大学院生(博士後期課程)のグループは、リチウムイオン2次電池*1の安定な高容量充放電を可能にする新規負極活物質の開発に成功した。 |

【背景と経緯】

リチウムイオン2次電池開発においては、近年、従来型負極であるグラファイトよりも大幅に大きな理論容量を示すシリコン系負極が多大な関心を集めている。一方で、シリコン粒子は充放電時の体積膨張・収縮が極めて大きく、充放電の際の粒子の破断や界面被膜の破壊、集電体からの剥離などの多様な問題により、一般に高容量を安定に発現することが非常に困難となっている。このような状況を改善するために、特殊なバインダー材料の開発などのアプローチが本研究グループも含め国内外において検討されてきた。

【研究の内容】

本研究においては、シリコン粒子に代わり、極めて安定な充放電サイクルを汎用のバインダー材料使用時においても示すシリコンカーバイド系活物質を開発した。ダイヤモンド型構造を有するシリコンにおいては、リチウム脱挿入に伴う大幅な体積膨張・収縮は避けがたいものであるが、閃亜鉛鉱型構造の無機化合物においては、リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている。その挙動にヒントを得つつ、閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイドと窒素ドープカーボン*2との複合材料を合成し、新規リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

合成法としては、(3-アミノプロポキシ)トリエトキシシランに水溶液中でアスコルビン酸ナトリウムを加え、シリコンナノ粒子分散水溶液を作製した。その後pH8.5においてドーパミンを、引き続いてメラミンを加えてから遠心分離、乾燥し、600oCもしくは1050oCの二通りの条件で焼成した(図1)。

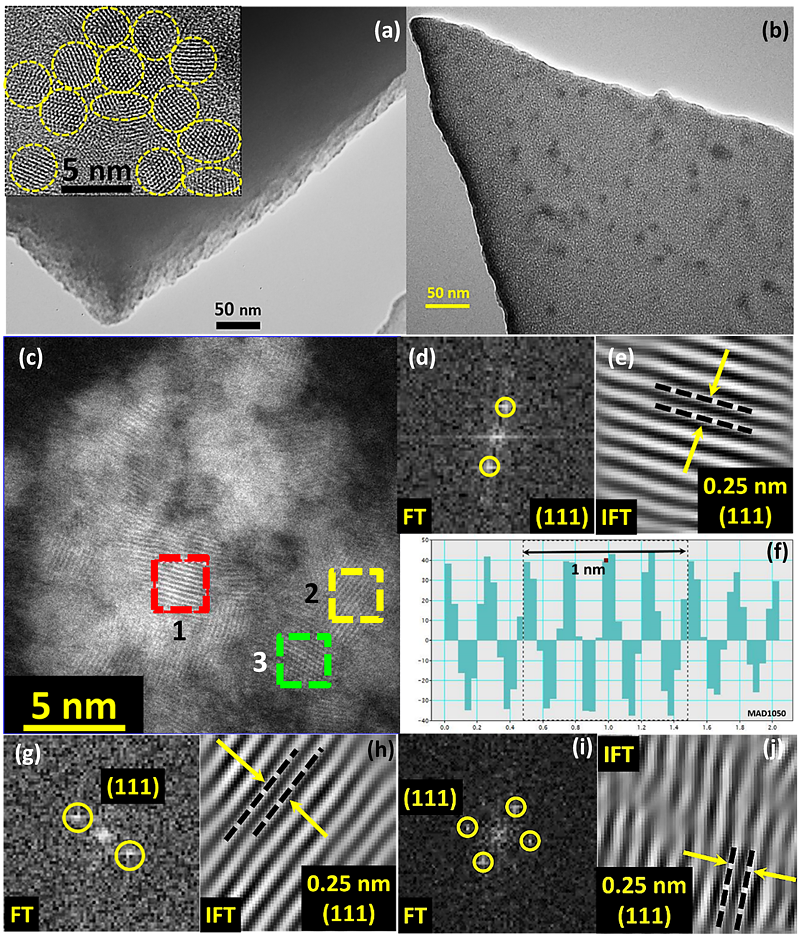

得られた材料について、HRTEM、HAADF-STEM、XPS、XRD、Raman分光法等により構造を確認した(図2)。HRTEMからは、炭素系マトリックスにβ-シリコンカーバイドの結晶が埋め込まれている様子が観測された。HAADF-STEM HRTEMからは、β-シリコンカーバイドの(111)面に相当する0.25 nmの面間距離が観測され、マトリックス内に指紋状に分布する様子が観測された(図2(c))。

次に、合成した活物質を用いて負極を構築し、アノード型ハーフセル*3(Li/電解液/β-SiC)を作製し各種電気化学的評価を行った。サイクリックボルタモグラム*4においては、シャープなリチウムインターカレーションのピークに加えて、シリコン負極の場合と形状は異なるものの0.58 Vのブロードなリチウム脱インターカレーションのピークを共に示した。

また、充放電挙動においては、1050oCの焼成処理により合成した活物質(MAD1050)を用いた系では1195 mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示した(図3(b))。本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

本成果は、Journal of Materials Chemistry A(英国王立化学会)のオンライン版に2月16日(英国時間)に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(JP18077239)の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

活物質の面積あたりの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業応用への橋渡し的条件においての検討を継続する(国内特許出願済み)。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 題目 | Zinc blende inspired rational design of β-SiC based resilient anode material for lithium-ion batteries |

| 著者 | Ravi Nandan, Noriyuki Takamori, Koichi Higashimine, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2022年2月16日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D1TA08516F |

|

図2.(a,b)合成した活物質(MAD1050)のTEM像

(a)β-SiC粒子のHRTEM像、(c)β-SiC粒子のHAADF-STEM像 (d,e)赤色ボックス部位のFT/IFT、(f)面間距離プロファイル (g,h)黄色ボックス部位のFT/IFT、(i,j)緑色ボックス部位のFT/IFT |

|

図3.合成した各負極活物質を用いたアノード型ハーフセルの充放電特性(a/b/d)

及び比較データ(c;シリコン負極) |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 窒素ドープカーボン:

典型的にはグラフェンオキシドにメラミン等の含窒素前駆体化合物を混合した後に焼成することにより作製される。従来法では可能な窒素導入量に制約があり、急速充放電用活物質の合成法としては不十分であった。一方、電気化学触媒やスーパーキャパシター用など様々なアプリケーションへの用途も広がりつつある材料群である。

*3 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和4年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/18-1.html学生の貝沼さんが令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の貝沼 雄太さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、安研究室)が令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月4日に信州大学工学部及びオンラインにてハイブリッド開催され、一般54名・学生78名が参加しました。

この学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対して、その功績を称えることを目的として発表奨励賞が授与されます。

■受賞年月日

令和3年12月4日

■講演題目

「走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブによる磁気ドメインイメージング」

■研究者、著者

貝沼 雄太、林 都隆、安 東秀

■講演概要

ダイヤモンド中の格子欠陥の一種として知られている窒素-空孔(NV)中心は、室温下で優れた磁場感度と高い空間分解能を有する磁気センサとして応用されています。このNV中心を含有するダイヤモンドプローブを走査プローブへ応用することでナノメートルスケールの高い空間分解能の実現が期待されています。従来、走査NV中心プローブの作製はリソグラフィ法が主に用いられていましたが、我々は加工自由度の高い集束イオンビーム(FIB)を用いた加工に着目し、FIBを用いて走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブを作製し、磁性試料の磁気ドメイン界面のイメージングが可能なことを実証しました。今後、FIB加工により走査NV中心プローブの形状の最適化を進めることで、磁場感度と空間分解能向上の実現が期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、令和3年度北陸・信越支部学術講演会で発表奨励賞をいただけたこと、講演会主催者様に深くお礼申し上げます。我々の地道な努力が今回の受賞に至ったと思っております。ご指導いただきました安東秀准教授ならびに支援くださった研究室メンバーに深くお礼申し上げます。本受賞をきっかけとして今後の研究生活の励みにしていきたいと思います。

令和3年12月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/23-2.html学生のSUWANSOONTORNさんの論文が公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌で最も多くダウンロードされた論文として選出

学生のSUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)による、公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌に掲載された論文 "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" が、2021年5・6月の間に同誌に掲載された論文の中で、最も多くダウンロードされた論文として選出されました。

この論文で発表した研究成果については、令和3年5月28日に本学から「高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見」としてプレスリリースしています。

電気化学会は、電気化学の基礎と応用に関する研究の推進と、それを基礎とする産業技術の進歩を図り、学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的として、1933年に設立されました。

■受賞年月日

令和3年7月20日

■選出された論文のタイトル

Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations

■著者

Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao

■対象となった研究の内容

Investigation of interfacial proton transport is necessary to elucidate biological systems. As commonly found in biomaterials, the carboxylic acid group was proven to act as a proton conducting group. This study investigated the influence of carboxylic acid concentration on both interfacial and internal proton transport. Several styrene-based polymers containing the carboxylic acid group were synthesized. The amount of carboxylic acid group in the polymer chain was varied to explore the effects of weak acid concentration on polymer thin films' electrical properties. The IR p-polarized multiple-angle incidence resolution spectrometry (pMAIR) spectra show the higher ratio of the free carboxylic acid groups rather than cyclic dimers in polymers with a higher concentration of carboxylic acid group, facilitating the more hydrogen bonding networks in films. The water uptake results reveal the similar number of adsorbed water molecules per carboxylic acid group in all thin films. Remarkably, polymer thin films with high carboxylic acid concentration provide internal proton conduction because of the relative increase in the amount of the free carboxylic acid group. In contrast, interfacial proton conduction was found in low carboxylic acid concentration polymers because of the relatively large amount of cyclic dimer carboxylic acid group and poor amount of free carboxylic acid group. This study provides insight into interfacial proton transport behavior according to the weak acid concentration, which might explain proton transport in biological systems.

■選出にあたって一言

We are greatly honored to receive the award for Most Downloaded Papers for "Electrochemistry". First, I want to express my appreciation to Assoc. Prof. Katsuhiro Yamamoto, Prof. Shusaku Nagano, Prof. Jun Matsui, and Assoc. Prof. Yuki Nagao for their valuable comments and guidance. And I am also grateful to Nagao LAB members for their support. We expect that our research can contribute to developing bio-conductive materials for eco-friendly devices.

令和3年7月27日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/07/27-4.html応用物理学領域の麻生助教と環境・エネルギー領域の桶葭准教授の研究課題が旭硝子財団の研究助成に採択

公益財団法人 旭硝子財団の研究助成「物理・情報分野 研究奨励」に応用物理学領域 麻生 浩平助教、「化学・生命分野 若手継続グラント」に環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授の研究課題が採択されました。

旭硝子財団は、次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通じて、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与しています。

「研究奨励」プログラムでは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究が支援されます。また、「若手継続グラント」プログラムでは、過去3年間に同財団の「研究奨励」プログラムを終了した若手研究者の中から意欲と提案力のある将来有望な研究者が選抜され、研究が支援されます。

*詳しくは、旭硝子財団ホームページをご覧ください。

「物理・情報分野 研究奨励」

【研究者名】応用物理学領域 麻生 浩平助教

■採択期間

令和3年4月1日~令和5年3月31日

■研究課題

固体内イオン伝導の解明に向けた電子顕微鏡とデータ科学による動的解析

■研究概要

リチウムイオン電池では、充放電に伴って電池内部をリチウムイオンが移動していきます。しかし、イオンがどのように移動していくのかは未だによく分かっていません。そこで本研究では、ナノメートル程度の空間スケール、かつ従来よりも短い時間スケールでリチウムイオンのダイナミクスを可視化することを目指します。実験手法として、電池を動作させて電気特性を測定しながら電池の構造を観察する、オペランド電子顕微鏡法を用います。オペランド電子顕微鏡像は大量の画像からなる動画として得られるため、手動での解析は困難です。そこで、動画からイオンの移動に関わる情報のみを抽出するために、データ科学の手法を活用します。リチウムイオンは電池内部でどのように動いていくのかという問いに対して、これまでにない実験的な知見を与えられると期待しています。

■採択にあたって一言

旭硝子財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたり数々のご協力を頂きました研究室の方々、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様、および共同研究者の皆様方に感謝申し上げます。

「化学・生命分野 若手継続グラント」

【研究者名】環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授

■採択期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日

■研究課題名

多糖の非平衡環境下における時空間マター

■研究概要

ソフトマテリアルの散逸構造はシンプルな数式で表現されるが、過渡的現象の議論にとどまっており、材料化には困難を極めています。これに対し本研究では、多糖の非平衡環境下における界面現象を時空間的に解明します。これによって、生体組織の幾何学構造形成に倣ったマテリアルデザインが拓かれると同時に、高分子科学、コロイド科学、流体科学などを背景としたバイオミメティクス戦略の展開が期待できます。

■採択にあたって一言

採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また共同研究者の皆様、および研究室の皆様に深く感謝申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様、誠心誠意励んで参ります。

令和3年5月14日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/05/14-2.html次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において

水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

ポイント

- 高分子薄膜状のアニオン交換膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立

- サンプルの合成から評価まで、空気中の二酸化炭素の影響を排除

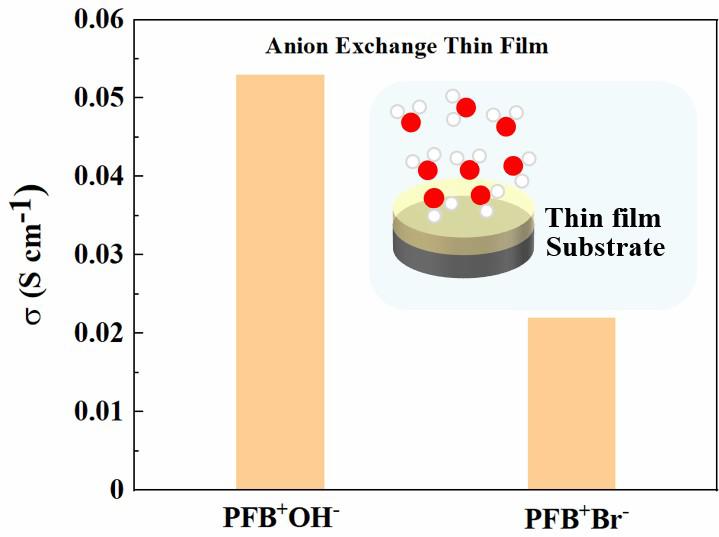

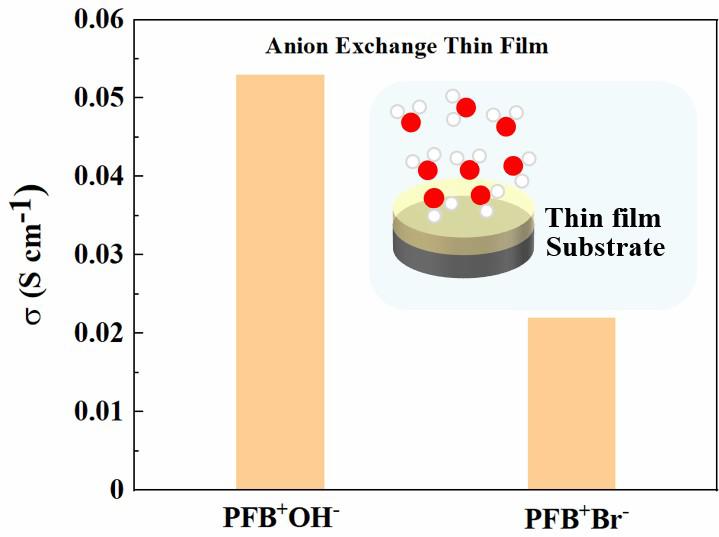

- 0.05 S cm-1の高い水酸化物イオン伝導性(Br-型のアニオン交換薄膜の2倍以上)

- 次世代燃料電池の性能向上への貢献が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹准教授、オウ ホウホウ 大学院生(博士後期課程在籍)、ワン ドンジン 大学院生(博士前期課程修了)らは、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年4月29日(英国時間)にWiley社刊行のChemSusChem誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤(C)、科研費基盤(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

資源の少ない日本が脱炭素化を進めながら持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。長尾准教授らは、これまで水素社会に貢献する燃料電池の性能向上に関する研究を推進してきました。

長尾准教授らは、現在の燃料電池に利用されるプロトン交換膜に加え、次世代燃料電池で利用が検討されているアニオン交換膜における、水酸化物イオン伝導性の研究に取り組んでいます。この次世代燃料電池は、従来必要とされてきた白金などの貴金属触媒に依存せずに動作が可能であることから、世界的に研究報告例が増加しています。アニオン交換膜とは、陰イオンが膜の内部を移動可能な材料であり、特に水酸化物イオンが高速に移動する材料はこの燃料電池に欠かせません。水酸化物イオンが内部を移動するアニオン交換膜は、空気中の二酸化炭素と容易に反応する特徴があり、燃料電池の性能を低下させることが知られています。アニオン交換膜の水酸化物イオン伝導性を評価するためには、膜を水に浸漬することで空気中の二酸化炭素の影響を排除する必要がありました。しかし、実際の燃料電池では、アニオン交換膜は水に浸った状態で動作していないため、二酸化炭素の影響を排除した、より燃料電池の動作環境に近い加湿状態での評価法が求められてきました。

アニオン交換膜のもう一つの重要な役割は、燃料電池の反応場である電極触媒界面に薄膜状で存在することにより、アニオン交換膜から電極触媒へ水酸化物イオンを高速に輸送することです。しかし、これまでは水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を評価する方法がありませんでした。今回、長尾准教授らは、モデル高分子として合成したアニオン交換膜を基板上に薄膜化し、薄膜の作成から各種物性評価の終了までの間、空気中の二酸化炭素の影響を受けない評価方法を確立し、世界で初めてアニオン交換薄膜における水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を明らかにしました。

研究成果として、水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜(OH-型、図1)は、0.05 S cm-1と比較的高い水酸化物イオン伝導性を示すことや、臭化物イオン型のアニオン交換薄膜(Br-型)と比較すると約2倍のイオン伝導度を有することがわかりました(図2)。さらに、厚膜状のアニオン交換膜と270nmの厚さの薄膜では、水酸化物イオン伝導度が同程度であることも明らかにしました。この結果はプロトン交換膜で知られている、厚さが薄くなるにつれてイオン伝導度が低下する傾向と異なる知見となりました。

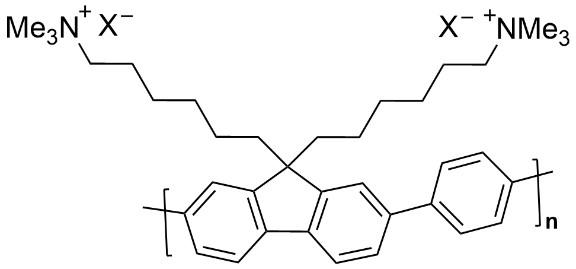

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

【今後の展開】

空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、アニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の相関に関する知見を得た例は世界初となります。これらの研究成果は、次世代燃料電池の反応場を設計する上で重要な知見となりえます。今後長尾准教授らは、確立した評価手法を利用して、分子構造の異なる複数のアニオン交換膜の評価を推進することで、得られた知見が普遍性を有するのかどうかを含め検討していく予定です。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemSusChem |

| 題名 | OH- Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films |

| 著者名 | Fangfang Wang, Dongjin Wang, and Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(英国時間)にオンライン版に暫定版が掲載 |

| DOI | 10.1002/cssc.202100711 |

令和3年5月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/07-1.html先端科学技術研究科の桶葭准教授が文部科学大臣表彰 若手科学者賞受賞

先端科学技術研究科の桶葭准教授が文部科学大臣表彰 若手科学者賞受賞

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域の桶葭 興資(おけよし こうすけ)准教授が、令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞することが決定し、文部科学省から4月6日に発表されました。

*文部科学省の発表はこちら

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。 今回の受賞は、桶葭准教授の下記の業績が評価されたことによります。

今回の受賞は、桶葭准教授の下記の業績が評価されたことによります。

若手科学者賞

■受賞者 先端科学技術研究科 准教授 桶葭 興資

■業績名 「水と共生する生体模倣高分子材料に関する研究」

| 【業績】 持続可能な社会の構築に向けて、エネルギーやマテリアルの革新が緊急課題にある21世紀の今日、数十億年の歴史を持つ生体組織が水と歩んだ進化に学ぶものは大きい。 氏は、ネイチャーテクノロジーに根差した観点から、高分子を用いた種々の生体模倣材料を創製した。高分子網目に光エネルギー変換回路の機能分子を組み込むことで、水素生成の高効率化を実現し、水分解の光化学反応を起こす反応場として人工光合成ゲル「人工葉緑体」を提唱した。一方で、自然界の乾燥環境がつくる水の蒸発界面に着目して「界面分割現象」を発見した。これを利用し、生体高分子の多糖を再組織化させる独自技術を切り拓いた。 本研究成果は、水と共に自己組織化するマテリアルの科学技術、ひいては生物多様性を育む地球社会に貢献すると期待される。 |

【主要論文】

・「Polymeric design for electron transfer in photoinduced hydrogen generation through coil-globule transition.」Angewandte Chemie International Edition 58, 7304 (2019).

・「Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.」Scientific Reports 7, 5615 (2017).

令和3年4月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/06-1.html