研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

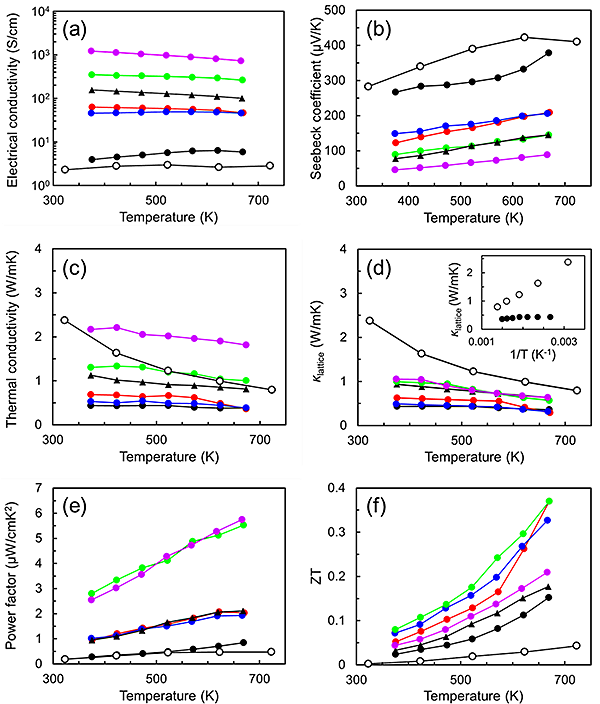

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/01/04-1.html平成29年度 ナノテクノロジープラットフォーム公開講座「分子の構造を探る-NMR(核磁気共鳴)分光装置とMS(質量分析)装置の測定と解析-」

本学では、地域社会へ開かれた大学を目指す一環として、下記のとおり公開講座を開講いたします。

| 日 時 | 平成30年3月1日(木)NMR 10:00~16:30 平成30年3月2日(金)MS 10:00~16:30 ※どちらか1日のみの参加でも可 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター C1-26 (石川県能美市旭台1-1) |

| テーマ | 分子の構造を探る-NMR(核磁気共鳴)分光装置とMS(質量分析)装置の測定と解析- |

| 講 師 | 生命機能工学領域 教授 大木 進野 環境・エネルギー領域 講師 大坂 一生 ナノマテリアルテクノロジーセンター 主任技術職員 宮里 朗夫 ナノマテリアルテクノロジーセンター 研究員 五十棲 規嘉 |

| 内 容 | 初学者の方にもわかりやすく,NMR とMS で分子の構造を調べる手法や解析方法を解説します。 また、実際に装置を操作して測定を体験していただきます。 |

| 対 象 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 定 員 | 5~10名 |

| 受講料 | どちらか1日のみの参加の場合 ¥6,200 円(税込) 両日参加の場合 ¥7,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先等・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail またはFAXでお申し込みください。 ● 申込書はこちらから |

| 申込締切 | 平成30年2月13日(火)まで【先着順 定員に達し次第締切】 |

| お申込・ 問合わせ先 |

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 文部科学省ナノテクノロジープラットフォ-ム事業 分子・物質合成プラットフォーム事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@jaist.ac.jp |

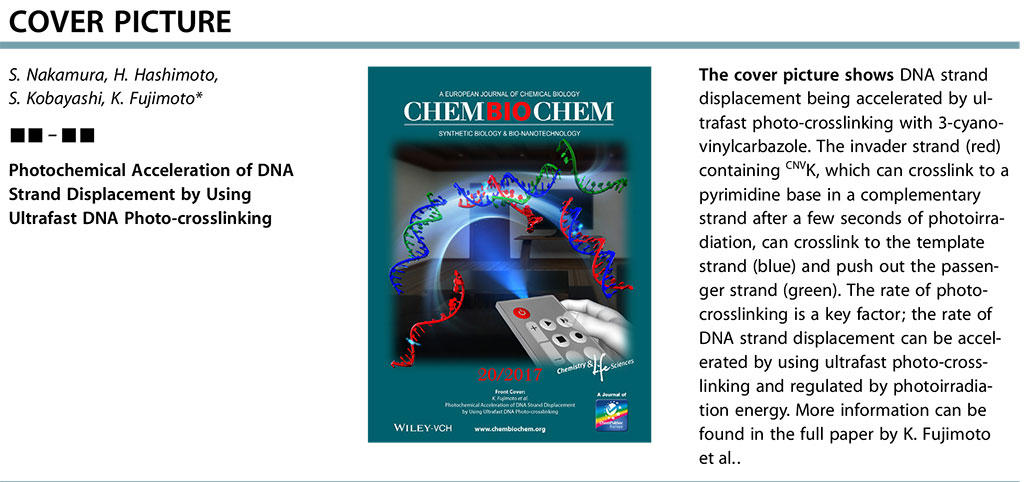

生命機能工学領域の藤本研究室の論文がWiley社刊行 ChemBioChem誌の表紙に採択

生命機能工学領域の橋本浩寿(平成26年3月修了)、中村重孝助教、藤本健造教授の研究成果を中心とした論文が国際化学会誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

ChemBioChem (Wiley, IF = 2.845)2017年 20巻表紙

■著者

Shigetaka Nakamura(助教), Hirokazu Hashimoto, Satoshi Kobayashi, Kenzo Fujimoto(教授).

■タイトル

Photochemical acceleration of DNA strand displacement using ultrafast DNA photo-cross-linking

(超高速DNA光架橋反応を用いたDNA鎖交換反応の光化学的高速化)

■概要

DNA鎖交換反応は体内においても遺伝子複製や転写の際に起こる生化学的に重要な反応であるとともに、試験管内でもPCRやチップ上での一塩基多型解析などライフサイエンス分野でも使用されている重要な反応です。しかし、反応の進行には時間を要する為、遺伝子解析のボトルネックとなっており、その高速化が求められていました。今回、超高速DNA光架橋反応を用いることにより、光照射をトリガーとしてDNA鎖交換反応を高速化することに成功しました。また、光照射のエネルギーに従い、DNA鎖交換反応の速度を制御可能であることも見出しました。

今後は高速遺伝子解析や細胞内遺伝子操作の高速化に向けた応用が期待されます。

論文詳細: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201700511/abstract

平成29年10月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/10/12-1.html多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

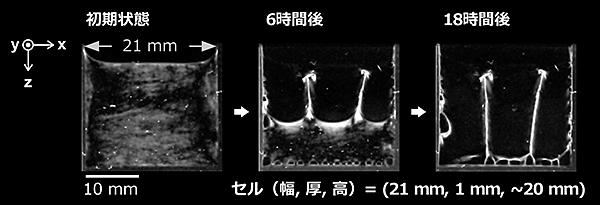

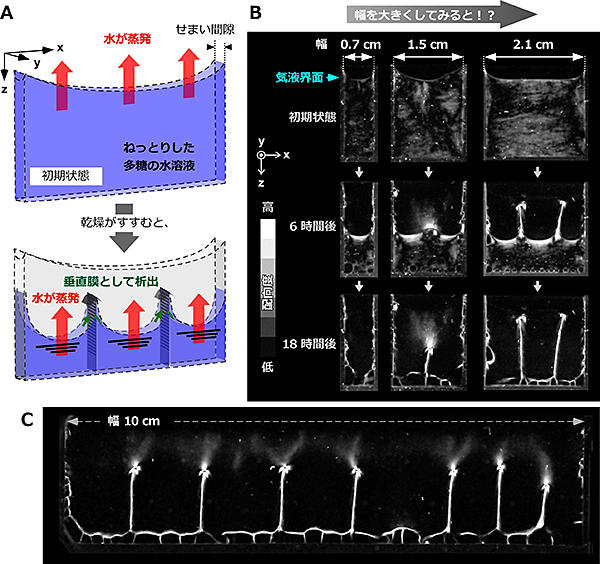

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

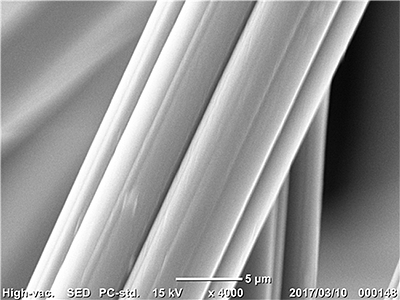

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/21-1.html「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発 -日本固有バイオマスからの新機能繊維-

「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発

-日本固有バイオマスからの新機能繊維-

ポイント

- 従来の機能性繊維には乾燥肌には痒みを与えるなどの問題点があった

- 独自の技術でサクランとレーヨンを混合紡糸することに成功

- 新繊維は従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を示すことが分かった

- サクランの導入によりレーヨンの表面構造が変化することを発見

- 新機能繊維として高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化へ期待

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子達雄教授らは、グリーンサイエンスマテリアル株式会社(GSM、社長金子慎一郎、熊本県熊本市)およびオーミケンシ株式会社(社長石原美秀、大阪市中央区)とともに、レーヨンに日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)を練り込む独自技術を開発し、従来のレーヨンより抱水性を26%も向上させる新素材の作製に成功しました。伊藤忠商事子会社の株式会社ロイネ(社長・木下昌彦、大阪府箕面市)が主に乾燥肌・ベビー向け下着として製品化・販売を目指します。   写真 サク・レ(左:実体像、右:走査型電子顕微鏡像「レーヨンのスムーズな表面がサクランでおおわれている」) そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を試作したところ、その吸放湿性は綿ベア天竺よりも20%高まることが分かりました。この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、従来化学繊維を改良することで開発される新機能繊維が注目され我々のQOL向上に役立っています。しかし化学繊維は敏感肌や乾燥肌の痒みの原因となる場合もあり天然素材、例えば綿やレーヨン注3)、シルク等の優れた保湿性能が見直されています。しかし、従来のレーヨンの保湿力は限界があり、これが下着や裏地に使用された場合、乾燥肌や敏感肌の方々に更に心地よく着用してもらうためには保湿力向上の改善が望まれています。

<作製方法>

「セルロースをビスコース法で溶解した原液に独自技術でサクランを混合し、レーヨン繊維にサクランを練り込みます。

<今回の成果>

レーヨン繊維にサクランを練り込む条件の最適化を行い混紡糸を作製しました。これにより、レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが走査型電子顕微鏡注4)により分かりました(参考図1)。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面にサクランが存在していることが確認できます。さらに、このサク・レ(0.1%)に水を少量添加したところ水を2.78倍程度吸収することが偏光顕微鏡注5)観察により分かりました。この値はレーヨンのみの観察結果2.16倍と比較すると、サクラン添加により28%程度吸水量が向上したということとなります(参考図2)。

実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かりました。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているためレーヨン繊維の持つ独特なソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品より遥かにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されました。そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を混編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも20%高まることが分かりました。

<今後の展開>

この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。

<参考図>

|

| サク・レの実体像 |

| 従来レーヨン | 0.1% サクラン+レーヨン |

|

|

図1 サク・レの走査型電子顕微鏡像 レーヨンのスムーズな表面(左図)がサクランでおおわれている(右図)

|

|

図2 サク・レの偏光顕微鏡像 水添加により繊維の直径が平均約15ミクロン(左図)から平均約25ミクロン(右図)に増加したことが分かる。また、水添加後も分子配向による繊維の着色が維持されていることが分かる。

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が13μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で10μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島麻衣子によって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)レーヨン

絹に似せて作った再生繊維であり光線(英:ray)と綿 (cotton) を組み合わせた言葉である。パルプなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし、酸の中で紡糸(湿式紡糸)して製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と異なり、加工処理したあと埋めると土に還る。そのため、レーヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされる。絹に似た光沢・手触りが特徴。洋服の裏地などに用いられる。

注4)走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡の一種。電子線を絞って電子ビームとしてサンプルに照射し、そこから放出される二次電子、反射電子等を検出する事でサンプルの表面の構造を微細に観察できる。細い電子線で試料を走査(scan)し、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察試料は高真空中(10-3Pa以上)に置かれ、この表面を電界や磁界で絞った電子線(焦点直径1-100nm程度)で走査する。走査は直線的だが、走査軸を順次ずらしていくことで試料表面全体の情報を得る。

注5)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成29年7月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/07-1.html学生の芳本さんがEM-NANO2017においてポスター賞を受賞

学生の芳本祐樹さん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域・下田研究室)がThe 6th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2017)においてポスター賞を受賞しました。

International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO) は2、3年に一度開催される「有機・無機電子材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム」であり、応用物理学会主催の国際会議で、国内外から最先端の研究者・技術者の方々が参加する国際的な研究発表および情報交換の場となっています。ポスター形式の発表ではデザイン、内容、質疑応答などにおいて優れているものに対してポスター賞を進呈しています。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■タイトル

Study on low temperature solution processed Indium oxide using ultraviolet annealing

■概要

紫外線照射は酸化物ゲルを固体化させる有効な手段であることがわかっている。液相プロセスによる機能性薄膜を急速に発展するフレキシブルエレクトロニクスへの応用を可能にするために、紫外線照射を用いて機能性酸化物薄膜の低温形成に取り組んだ。また、材料系を低温形成用に設計し紫外線照射による焼成補助プロセス「紫外線照射アニール」を開発した。この最適化した材料系と紫外線照射アニールの組み合わせによりり200℃程度のプロセス温度で高性能なインジウム酸化物薄膜の形成に成功した。

■受賞にあたって一言

この度、EM-NANO2017におきまして、Student Paper Awardを頂き大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導を頂きました下田達也教授にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、多くのご助言を頂きましたシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点のメンバーおよび研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/07/7-1.html学生のGargi Joshiさんが、The 11th International Gel Symposium (GelSympo2017)においてポスター賞を受賞

学生のGargi Joshiさん(博士後期課程1年、環境・エネルギー領域・金子研究室)が、The 11th International Gel Symposium (GelSympo2017)においてポスター賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成29年3月8日

■タイトル

Directional Control of Diffusion and Swelling in Hydrogels Prepared from Cyanobacterial Exopolysaccharide

■論文概要

With the goal of constructing novel biomaterials, we have studied the LC hetero-polysaccharide, sacran extracted from the extracellular matrix of the freshwater cyanobacteria, Aphanothece sacrum. It demonstrated a high potential for significant water retention and had a liquid crystal nature at a critical concentration of ~ 0.3 %. In the present work, by investigating the swelling ratio and swelling kinetics three-dimensionally, the effects of the thickness of precursor films with LC orientation on diffusion are discussed. The thinner films swelled to a larger extent than their thicker counterparts. The dried films were analyzed using TEM and SEM techniques at nano- and sub-micron scale, respectively. It was observed that sacran fibers arrange in nano-platelets during the drying process and form oriented structure via nano layering and sub-micron layering. Due to the presence of this layered structure, we have successfully controlled the diffusion parallel to the planar direction and swelling in the lateral direction. We believe that these hydrogels will be useful for dynamic control in biomedical applications such as engineering replacement tissues, reconstructive surgeries, and the design of sustained drug delivery devices.

■受賞にあたって一言

I'm very grateful to Polymer Gel Research Group for presenting me with the Best Student Soft Matter Poster Award (Gel Symposium, Chiba 2017). It was an inspiring event to interact with researchers from the same field. I'm indebted to Prof. Tatsuo Kaneko and Asst. Prof. Kosuke Okeyoshi. I have been able to get this award all because of their constant guidance and constructive criticism. Also, Dr. Okajima and Dr. Asif Ali for the support and care. Big thanks to all Kaneko lab members for being cooperative, kind and fun to be with.

平成29年3月13日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/03/13-1.htmlシリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

シリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

-シリセンと良好な界面をもつ金属的な新コンタクト材料として期待-

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質。このシリセンにケイ素を蒸着した結果、構造と電子状態の異なる層が新たに形成された。

- 新たに形成された二次元状ケイ素は、シリセンとは異なる金属的な性質をもつ。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、UCL-JAIST協働研究指導プログラムの修了生であるトバイアス・ギル博士とともに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)、ブルックヘヴン国立研究所と共同で、二ホウ化物上のシリセンにケイ素を蒸着することで金属的な電子状態をもつ新しい二次元状のケイ素の同素体が形成されることを発見しました。 |

<今後の展開>

シリセンにケイ素を付与することで形成された金属的な新しい二次元状ケイ素は、隣接するシリセンの電子状態に影響を与えることなく、原子レベルで急峻な界面を形成しており、シリセンをデバイス化する際のコンタクト材料として期待されます。今後は、伝導特性の測定などを通して実際にどのような電気的コンタクトが形成されているのかを調べたいと考えています。

<論文>

"Metallic atomically-thin layered silicon epitaxially grown on silicene/ZrB2"( 二ホウ化ジルコニウム上シリセンの上にエピタキシャル成長された金属的なケイ素の原子層物質)

DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5a80

Tobias G Gill, Antoine Fleurence, Ben Warner, Henning Prüser, Rainer Friedlein, Jerzy T Sadowski, Cyrus F Hirjibehedin, and Yukiko Yamada-Takamura

2D Materials 4, 021015 (2017).

LCN(London Centre for Nanotechnology)ニュース

https://www.london-nano.com/research-and-facilities/highlight/metallic-atomically-thin-layered-silicon

平成29年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/21-1.html学生のGargi Joshiさんと博士研究員のSumant DWIVEDIさんがIPC2016においてポスター賞を受賞

学生のGargi Joshiさん(博士後期課程1年)と博士研究員のSumant DWIVEDIさん(環境・エネルギー領域・金子研究室)がthe 11th SPSJ International Polymer Conference (IPC2016)においてポスター賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成28年12月26日

【Gargi Joshiさん】

■タイトル

Directional Control of Diffusion and Swelling in LC Polysaccharide Hydrogels with Laminated Structure for Developing Anisotropic Soft Materials

■論文概要

With the goal of constructing novel biomaterials, we have studied the LC hetero-polysaccharide, sacran extracted from the extracellular matrix of the freshwater cyanobacteria, Aphanothece sacrum. It demonstrated a high potential for significant water retention and had a liquid crystal nature at a critical concentration of ~ 0.3 %. In the present work, by investigating the swelling ratio and swelling kinetics three-dimensionally, the effects of the thickness of precursor films with LC orientation on diffusion are discussed. The thinner films swelled to a larger extent than their thicker counterparts. The submicron-layer thickness was estimated to be 0.1--0.2 µm on average, and the number of layers in a film with 25-µm-thickness was more than 100 layers. Due to the presence of a layered structure, we have successfully controlled the diffusion parallel to the planar direction and swelling in the lateral direction. We believe that these hydrogels will be useful for dynamic control in biomedical applications such as engineering replacement tissues, reconstructive surgeries, and the design of sustained drug delivery devices.

■受賞にあたって一言

It is a blessing to have been selected for the Young Scientist Award by The Society of Polymer Science (IPC, Fukuoka 2016). This provides the impetus to keep working hard in the research field. I'm very grateful to Prof. Tatsuo Kaneko and Asst. Prof. Kosuke Okeyoshi for their persistent guidance and constant motivation. Also, Dr. Okajima and Dr. Asif Ali for the support and care. Big thanks to all Kaneko lab members for being cooperative, kind and fun to be with. Research is a team work and everyone plays a part.

【Sumant DWIVEDIさん】

■タイトル

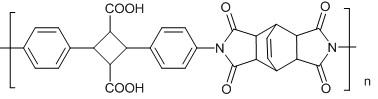

Conductive, transparent, flexible films: bio-nanohybrids of amino acid-derived polyimides with ITO

■論文概要

Deposition of conducting metal oxides on organic substrates, particularly on transparent polymeric surfaces has been gathering great researchers attention due to its potential applications in the field of flexible micro-electronics, circuit board optics, sensors, etc. We recently developed transparent polyimides with a high thermal resistance, from biologically derived exotic amino acid, 4-aminocinnamic acid (4ACA), which shows softening temperature high enough to compatible with some metal oxides.In order to surface conductive flexible films with high transparency, indium tin oxide (ITO) have been grown by chemical vapor deposition on flexible transparent biopolyimide derived from 4ACA (Figure 1) as a polymeric substrates. The composition, microstructure, surface morphology, electrical, and optical properties have been characterized by FT-IR, XPS, UV-Vis, X-ray diffraction, and SEM respectively. The results have been compared with the commercially available polyimide substrate such as KaptonTM. It was found that the biopolyimide exhibits greater transparency, smoother surface, and lower resistivity as compared to the KaptonTM.

■受賞にあたって一言

This achievement of our research is because of Kaneko sensei consistent guidance and support.

平成29年1月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/01/12-1.html学生の乾さんが第21回(2016年度)応用物理学会 北陸・信越支部において発表奨励賞を受賞

学生の乾京介さん(博士前期課程1年、環境・エネルギー領域・下田研究室)が第21回(2016年度)応用物理学会 北陸・信越支部において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けております。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的としています。

■受賞年月日

平成28年12月10日

■講演題目

「感光型シルセスキオキサンを用いたTFT用ゲート絶縁膜の低温形成」

■講演概要

二段階UV照射という方法を考案し、優れた絶縁膜として知られる熱酸化SiO2膜に相当する絶縁性を持つ膜の低温形成に成功した。さらに、その絶縁膜をTFTの絶縁膜に用いることで低リーク特性の低温酸化物TFTの作製にも成功した。この成果により高絶縁性膜の低温形成が可能となり、フレキシブルな基板への高絶縁膜の応用が可能となった。

■受賞にあたって一言

この度、応用物理学会北陸・信越支部学術講演会におきまして、発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり材料を提供いただきましたメルク株式会社様に深く感謝いたします。また、ご指導頂きました下田達也教授、井上特任教授、ならびに研究室のメンバー及びスタッフの方々にも深く感謝いたします。

平成28年12月19日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/12/19-1.html学生のAniruddha Nagさんがエコデザイン・プロダクツ&サービスシンポジウム2016において優秀賞を受賞

学生のAniruddha Nagさん(博士後期課程1年、環境・エネルギー領域・金子研究室)がエコデザイン・プロダクツ&サービスシンポジウム2016において優秀賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成28年12月7日

■タイトル

Syntheses of renewable high-performance polybenzimidazoles and their applications for polymeric ionic conductor

■論文概要

We have prepared imidazole based polymer 2, 5-polybenzimidazole (2, 5-PBI) from 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) which has been successfully synthesized from soil-bacteria Streptomyces sp. This polymer shows very high thermal resistance (Td10 at 630°C) and mechanical strength (Strain 100 MPa and Young's modulus at 9.5 GPa) which can be useful for industrial purposes. As we have used bio-derived monomer for the preparation of the polymer so we don't need to worry about limited resource problem which is a major concern for fossil-fuel based polymers.

Presence of substitutable imidazole (-NH) proton is an important factor for the modification of the polybenzimidazole structure and in our case after modification, Li-ions are free and conductive. They are showing increased Li-ion transference number on addition of plasticizing agent BMImTFSi, they are keeping the stability of the structure even after several charge-discharges cycles because of high thermal and chemical stability. With these results we are thinking of to use this kind of bio-derived polymers in Li-ion batteries.

■受賞にあたって一言

It is my privilege to receive the outstanding performance award in 'Eco-design. Products and services symposium (EcoDePS) 2016' held in Tokyo University of Science, Japan on 7th December. Winning this award will encourage my future research. I would like to convey my sincere gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his constant support, motivation and guidance. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and Prof Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank Dr. Maiko Okajima, Dr. Seiji Tateyama and Dr. Asif Ali and all my lab colleagues for their continuous support.

平成28年12月13日

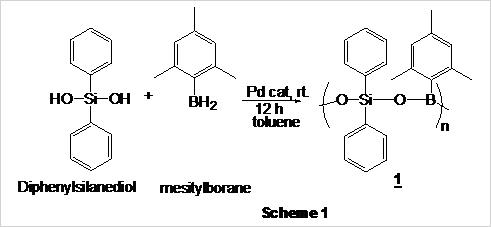

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/12/13-1.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html生命機能工学領域の平塚准教授らの共同研究がNEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択

生命機能工学領域の平塚祐一准教授が参画する研究課題が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択されました。

NEDOは、2015年に策定された政府の「ロボット新戦略」を受け、2015年度から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」を推進しています。このプロジェクトは、現在のロボット関連技術の延長上に留まらない、人間の能力を超えることを狙った革新的な要素技術をターゲットとし、これまで人工知能・ロボットの導入を考えもつかなかった未開拓の分野で、新しい需要を創出することを狙っています。

NEDOは、次世代の人工知能・ロボットの研究開発強化に向けて、「次世代人工知能技術分野」および「革新的ロボット要素技術分野」において、今まで実現されていない革新的な要素技術をターゲットに公募を実施し、今回、13テーマを採択しました。

■採択期間

平成28年度~平成29年度(継続の可能性あり)

■研究課題

「生体分子を用いたロボットの研究開発」

■共同研究機関

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人東京工業大学

国立大学法人北海道大学

詳しくはNEDOホームページをご覧下さい。

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100599.html

平成28年7月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/07/19-1.html学生の Gargi Joshiさんの論文が英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択

学生のGargi Joshiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域・金子研究室)の論文が、英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

Royal Society of Chemistry, Soft Matter 2016, 12, 5515 - 5518.

■著者

Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Directional control of diffusion and swelling in megamolecular polysaccharide hydrogels

■論文概要

3次元網目構造を持つ高分子ゲルは生体組織に類似する特徴を多々有しており、新規バイオマテリアルへの応用が注目されています。通常のゲルでは等方的に体積膨潤するのに対し本研究では、内部の層構造を制御することで異方的に膨潤するハイドロゲルの作製に成功しました。100倍以上の膨潤率を示すこのゲルは、水の拡散吸収が層構造の側面から起こり、層間隙を広げて一軸方向にのみ膨潤する特徴が実証されました。高分子ネットワークはシアノバクテリア由来の超高分子量を持つ多糖類「サクラン」で構成され、高分子の自己配向性・生体適合性・高吸水性などを有します。水の拡散と膨潤方向が制御されたゲルの特性を活用することで、ティッシュエンジニアリング・再建手術・ドラッグデリバリーシステムなど医療用材料への展開が期待されます。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c6sm00971a#!divAbstract

平成28年6月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/23-1.html世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

世界初 バイオ由来透明メモリーデバイスの作製

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチックの中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。 研究チームはこれまで、剛直な構造の桂皮酸(シナモン系分子)の中でも天然にはほとんど存在しないシナモン類であるアミノ桂皮酸(特別な放線菌が作る抗生物質に含まれる)を大腸菌で生産する手法を開発し、続く光照射と化学重合によりすべての透明プラスチックの中で最高レベルの耐熱温度(390℃以上)とヤング率(剛性の指標である10GPa)のバイオプラス地区を開発してきました。本ポリイミドの応用研究を行う中で、メモリー開発の権威である国立台湾大学の劉貴生特聘教授と共同研究を行うことと成り、世界初のバイオ由来メモリー素子の開発に至りました。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

ポリイミド合成 1)大腸菌により生産できる4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化した後、高圧水銀灯で照射することにより光二量化し4,4'-ジアミノトルキシル酸塩酸塩という芳香族ジアミンを得ました。 2)4,4'-ジアミノトルキシル塩酸塩をジメチルアセトアミドに溶解させ、窒素雰囲気下でトリエチルアミンを投入し、続いてBCDAという四酸二無水物とガンマブチロラクトンという脱水剤を加え室温で重合し、さらにイソキノリンという触媒を加えて170℃程度まで加熱することでポリイミドを得ました。回収は反応溶液をメタノール水混合溶媒に投入し再沈殿することで行い、その後再度ジメチルアセトアミドに溶解させ塩酸を少量加えて、メタノール水混合溶媒に再度投入することで精製・乾燥しました。 3)得られた回収物をジメチルアセトアミドに溶解させ、ガラス基板上にキャストしました。 複合体作成 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の4つに分けることができます。 1) アミノ酸由来バイオポリイミドの合成ステップ数を大幅に短縮 2) バイオポリイミドと酸化チタンなどとの有機無機透明複合体の形成に成功 3) 透明複合体が揮発性、不揮発性メモリー素子としての機能を示すことを発見 4) メモリーのON/OFF比は108という極めて高い値 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、4-アミノ桂皮酸を原料とするバイオポリイミドは金属酸化物との複合化が可能であり、かつ複合体はメモリー効果を示すことが見出されました。今後、ほかの種々の金属酸化物と複合化することで、様々な機能性材料を作成することが可能となります。また、今回の複合体は透明性も高いことが分かったため、未来指向型の透明コンピュータの透明メモリーとして有効利用できると考えられます。そして、透明タブレット、メガネ装着型コンピュータ、自動車のフロントガラスに装着できるコンピュータなど、さまざまな効果や展開が期待できます。 |

|||

平成28年6月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/22-1.html学生のNikolaos Matthaiakakisさんの共同研究成果論文がScientific Reports誌に掲載

学生のNikolaos Matthaiakakisさん(サウサンプトン大学物理科学・工学部・ナノグループ/博士課程3年、英サウサンプトン大学との博士協働研究指導プログラム第一期生、環境・エネルギー領域・水田研究室)の共同研究成果論文がScientific Reports誌(IF 5.578)に6月9日オンライン掲載されました。

本学と英国サウサンプトン大学の物理科学・工学部は、2013年9月に博士協働研究指導プログラム協定を締結し、博士課程の2年次で相手側大学に1年滞在して共同研究を行う日⇔英双方向での学生派遣を実施しています。Nikolaos Matthaiakakisさんはこのプログラムの第一期生として、昨年7月より環境・エネルギー領域/水田研究室に在籍しています。

Scientific Reports は、ネイチャー・パブリッシング・グループ(NPG)によって2011年6月に創刊された自然科学(生物学、化学、物理学、地球科学)のあらゆる領域を対象としたオープンアクセスの電子ジャーナルです。Thomson Reuters が2015年に発表した2014 Journal Citation Reportsでは、Scientific Reportsのインパクトファクターは5.578です。

■掲載誌

Scientific Reports誌(IF 5.578)

■論文タイトル

「Strong modulation of plasmons in Graphene with the use of an Inverted pyramid array diffraction grating(逆ピラミッド型回折格子を用いたグラフェン内プラズモンの強い変調)」

■論文概要

シリコン基板に逆ピラミッド型孔を周期的に形成したアレイ構造を、2次元原子材料グラフェン膜で覆うことで、表面プラズモン(物質の表面に局在して発生する電子の集団的振動)の波長と吸収を電気的に高効率で変調できる現象を理論的に見出しました。さらに、グラフェン膜上にイオン性液体ゲートを備えることで、グラフェンの化学ポテンシャルの変調効率を高め、プラズモン励起を電気的にスイッチオン・オフさせることも可能であることもわかりました。

■掲載にあたって一言

今回の研究成果は理論解析の範囲ですが、この原理が実験的に検証されれば、将来のオンチップ光変調器、光ロジックゲート、光インターコネクト、さらに光センサーなど幅広い応用展開が期待されます。現在、応用物理学領域/村田研究室のご協力をいただきながら素子作製を進めており、英サザンプトン大学との連携も最大限に利用して研究を加速していきたいと思います。

参考:*N. Matthaiakakis, H. Mizuta and M. D. B. Charlton, Scientific Reports 6:27550 DOI: 10.1038/srep27550

水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授

水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授

平成28年6月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/15-1.html