研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

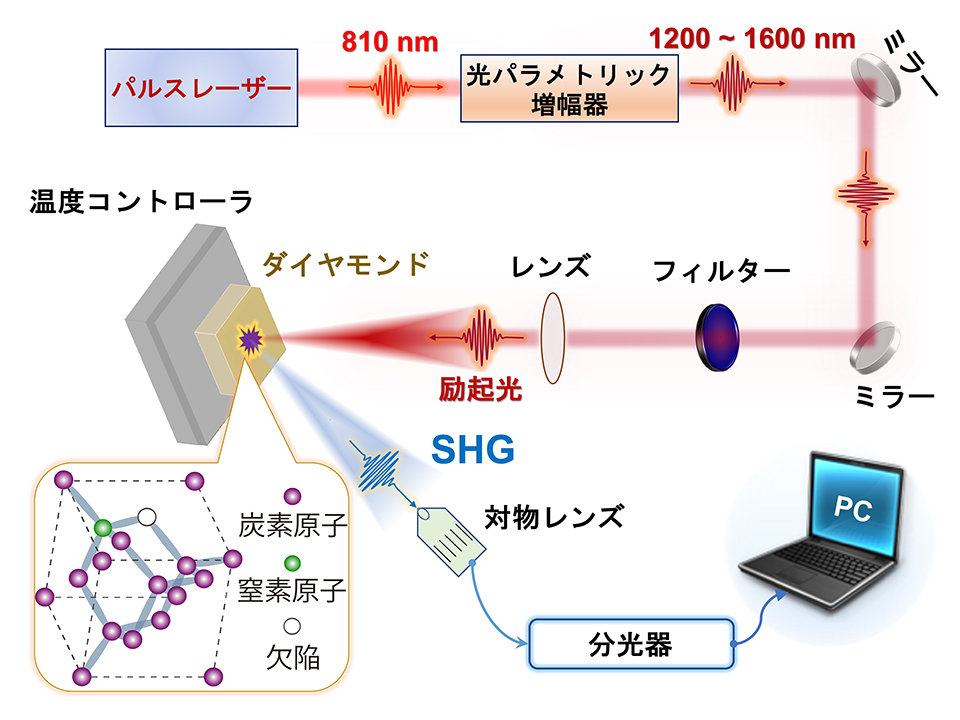

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.htmlサイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室 「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催

3月6日(日)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度の第2回目「お湯と氷で車が走る!?熱電ミニカーを作ろう!」には、10名の子どもが参加しました。はじめに先端科学技術研究科(環境・エネルギー領域)の小矢野 幹夫教授から、温度差によって電圧が発生する原理についての説明がありました。その後、子どもたちはこの原理を利用して動く熱電ミニカーを作り、より速く走らせることに熱心に取り組んでいました。

令和4年3月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/03/08-1.html令和3年度地域連携事業 宮竹小学校の児童が来学 -附属図書館・JAISTギャラリー見学&理科特別授業-

2月4日(金)、能美市立宮竹小学校の3年生21名が附属図書館の見学やJAISTギャラリーでのパズル体験を行いました。本棚に並ぶ多くの図書や、貴重図書室の『解体新書』(杉田玄白著)や『アトランティコ手稿』(レオナルド・ダ・ヴィンチ著)を目にし、本学職員の解説を熱心に聞き入っていました。

また、実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々に興味津々な様子で、本学の学生が解説しながらパズルを解く実演では、多くの児童が積極的に質問する様子が見られました。

2月24日(木)には、同校の4年生15名が、理科の特別授業を受けました。特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素及び液体酸素を用いた様々な科学実験を行いました。

子供たちは、酸素や窒素、空気などの気体が入った風船を液体窒素で冷やしたときの反応の違いや、液体窒素や液体酸素によって、花やスーパーボール、線香などの身近な物が化学反応を起こす様子を不思議そうに観察していました。

今回の特別授業は科学技術の世界に触れることのできる貴重な機会となりました。

貴重図書室を見学する3年生

(附属図書館)

JAISTギャラリーでのパズル実演

風船を用いた科学実験を

見つめる4年生

令和4年2月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/02/25-2.htmlナノ複合化細菌を利用したがん光診断・治療技術の開発に成功

ナノ複合化細菌を利用したがん光診断・治療技術の開発に成功

ポイント

- 機能性色素を封入したナノ粒子と天然のビフィズス菌を水溶液中で一晩混合し、洗浄するだけの簡便な方法で、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現するナノ複合化細菌を創出

- 当該ナノ複合化細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光診断・治療技術を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とラグ シータル大学院生(博士後期課程)は、ナノ複合化細菌を使ってマウス体内のがん細胞の蛍光検出と光発熱治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。なかでもビフィズス菌*1を利用するがん標的治療は、その優れた腫瘍選択性と高い安全性などの特徴から有力な微生物製剤として期待されている。しかし、ビフィズス菌に抗腫瘍作用を発現させるためには、通常、煩雑な遺伝子操作が必要である。また、ビフィズス菌を含む細菌を利用するがん標的治療は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステム*2の概念を出ない。

本研究では、機能性色素のインドシアニングリーン*3を封入したポリオキシエチレンヒマシ油*4から成るナノ粒子と天然のビフィズス菌を生理食塩水中で一晩混合し、洗浄するだけで、高い腫瘍標的能を有し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5によって近赤外蛍光と熱を発現するナノ複合化細菌の創出に成功した(図1(a),(b))。また、当該細菌のこれらの特性を活用し近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位を効果的に排除することが可能ながん光診断・治療技術を開発することに成功した(図1(c),(d))。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からもナノ複合化細菌が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した細菌の簡便なナノ複合化技術が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2022年2月18日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Letters」誌(アメリカ化学会発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)と公益財団法人上原記念生命科学財団の支援のもと行われたものである。

|

図1.(A) ナノ複合化細菌を利用するがん細胞の蛍光検出と光発熱治療の概念

(B) 機能性色素を封入したナノ粒子との混合前後のビフィズス菌水溶液 (C) がん患部におけるナノ複合化細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (D) ナノ複合化細菌の抗腫瘍効果。蛍光検出されたがん患部に近赤外レーザー光を当てると、 光熱変換による効果によりがんが消失した。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Letters(アメリカ化学会発行) |

| 論文題目 | Nanoengineered Bifidobacterium bifidum with Optical Activity for Photothermal Cancer Immunotheranostics |

| 著者 | Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2022年2月18日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c04037 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)、ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!(2021年12月21日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語説明】

*1 ビフィズス菌

ヨーグルトでおなじみの細菌。主にヒトなどの動物の腸内の小腸下部から大腸にかけて生息する乳酸菌の一種で、いわゆる善玉菌と呼ばれる微生物のことである。整腸作用だけではなく、病原菌の感染や腐敗物を生成する菌の増殖を抑える効果があると考えられている。

*2 ドラッグデリバリーシステム

製剤技術の一つで、疾患部位に必要な薬効成分を届ける技術のこと。

*3 インドシアニングリーン

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

*4 ポリオキシエチレンヒマシ油

天然ヒマシ油に由来する、安全性の高い界面活性成分のこと。各種化粧品の可溶化・透明化に使用されている。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和4年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/21-1.htmlリチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

リチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす

新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の高容量化のためシリコン系負極が注目されているが、シリコン粒子の大きな体積膨張・収縮等の問題によって、安定した充放電が困難となっている。

- リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイド/窒素ドープカーボン複合材料の簡易合成法を開発し、リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

- 合成した活物質を用いたアノード型ハーフセルでは1195mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示し、本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても、高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

- 高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、バダム ラージャシェーカル講師、並びに東嶺 孝一技術専門員、Ravi Nandan研究員、高森 紀行大学院生(博士後期課程)のグループは、リチウムイオン2次電池*1の安定な高容量充放電を可能にする新規負極活物質の開発に成功した。 |

【背景と経緯】

リチウムイオン2次電池開発においては、近年、従来型負極であるグラファイトよりも大幅に大きな理論容量を示すシリコン系負極が多大な関心を集めている。一方で、シリコン粒子は充放電時の体積膨張・収縮が極めて大きく、充放電の際の粒子の破断や界面被膜の破壊、集電体からの剥離などの多様な問題により、一般に高容量を安定に発現することが非常に困難となっている。このような状況を改善するために、特殊なバインダー材料の開発などのアプローチが本研究グループも含め国内外において検討されてきた。

【研究の内容】

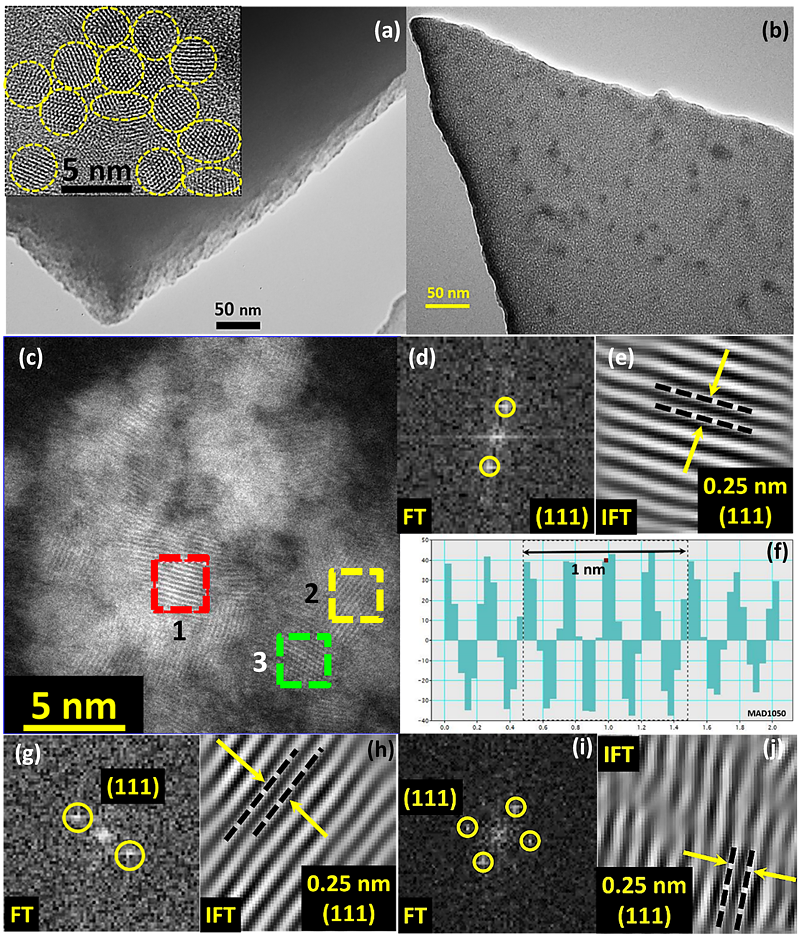

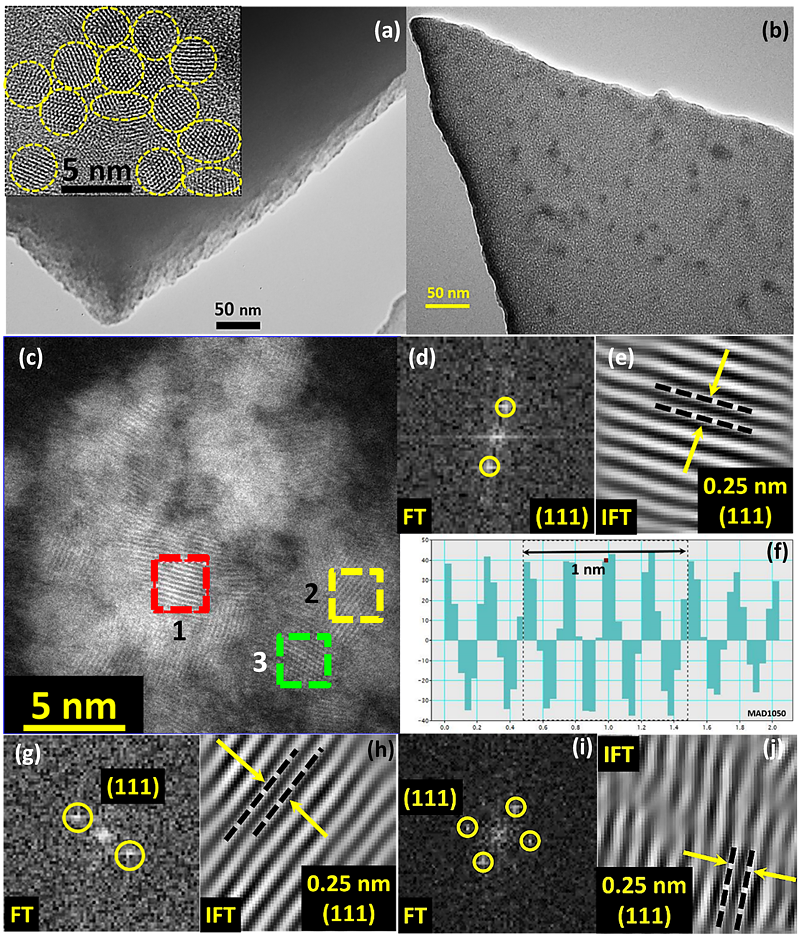

本研究においては、シリコン粒子に代わり、極めて安定な充放電サイクルを汎用のバインダー材料使用時においても示すシリコンカーバイド系活物質を開発した。ダイヤモンド型構造を有するシリコンにおいては、リチウム脱挿入に伴う大幅な体積膨張・収縮は避けがたいものであるが、閃亜鉛鉱型構造の無機化合物においては、リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている。その挙動にヒントを得つつ、閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイドと窒素ドープカーボン*2との複合材料を合成し、新規リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

合成法としては、(3-アミノプロポキシ)トリエトキシシランに水溶液中でアスコルビン酸ナトリウムを加え、シリコンナノ粒子分散水溶液を作製した。その後pH8.5においてドーパミンを、引き続いてメラミンを加えてから遠心分離、乾燥し、600oCもしくは1050oCの二通りの条件で焼成した(図1)。

得られた材料について、HRTEM、HAADF-STEM、XPS、XRD、Raman分光法等により構造を確認した(図2)。HRTEMからは、炭素系マトリックスにβ-シリコンカーバイドの結晶が埋め込まれている様子が観測された。HAADF-STEM HRTEMからは、β-シリコンカーバイドの(111)面に相当する0.25 nmの面間距離が観測され、マトリックス内に指紋状に分布する様子が観測された(図2(c))。

次に、合成した活物質を用いて負極を構築し、アノード型ハーフセル*3(Li/電解液/β-SiC)を作製し各種電気化学的評価を行った。サイクリックボルタモグラム*4においては、シャープなリチウムインターカレーションのピークに加えて、シリコン負極の場合と形状は異なるものの0.58 Vのブロードなリチウム脱インターカレーションのピークを共に示した。

また、充放電挙動においては、1050oCの焼成処理により合成した活物質(MAD1050)を用いた系では1195 mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示した(図3(b))。本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

本成果は、Journal of Materials Chemistry A(英国王立化学会)のオンライン版に2月16日(英国時間)に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(JP18077239)の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

活物質の面積あたりの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業応用への橋渡し的条件においての検討を継続する(国内特許出願済み)。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 題目 | Zinc blende inspired rational design of β-SiC based resilient anode material for lithium-ion batteries |

| 著者 | Ravi Nandan, Noriyuki Takamori, Koichi Higashimine, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2022年2月16日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D1TA08516F |

|

図2.(a,b)合成した活物質(MAD1050)のTEM像

(a)β-SiC粒子のHRTEM像、(c)β-SiC粒子のHAADF-STEM像 (d,e)赤色ボックス部位のFT/IFT、(f)面間距離プロファイル (g,h)黄色ボックス部位のFT/IFT、(i,j)緑色ボックス部位のFT/IFT |

|

図3.合成した各負極活物質を用いたアノード型ハーフセルの充放電特性(a/b/d)

及び比較データ(c;シリコン負極) |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 窒素ドープカーボン:

典型的にはグラフェンオキシドにメラミン等の含窒素前駆体化合物を混合した後に焼成することにより作製される。従来法では可能な窒素導入量に制約があり、急速充放電用活物質の合成法としては不十分であった。一方、電気化学触媒やスーパーキャパシター用など様々なアプリケーションへの用途も広がりつつある材料群である。

*3 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和4年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/18-1.htmlレッドビート由来のベタレイン色素がアミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

レッドビート由来のベタレイン色素が

アミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

| レッドビート由来のベタレイン色素が、アルツハイマー病の原因の一つとされているアミロイドβペプチドの凝集を阻害する効果を様々な分析法を用いて明らかにしました。さらに、アルツハイマー病のモデル線虫を用いた実験においても、その効果を確認することができました。 |

【概要】

石川県立大学の研究グループ(森正之准教授、今村智弘講師、東村泰希准教授、古賀博則客員教授、松本健司教授、高木宏樹准教授)は、北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域 大木進野教授と共同で、植物色素ベタレインの一つであるベタニンがアミロイドβペプチドの凝集を抑制する働きを持つことを発見しました。本研究成果は、学術誌「Plant Foods for Human Nutrition」で公表されました。

ベタレイン色素は、植物色素の一つでありオシロイバナやサボテン、雑穀のキヌアなどのナデシコ目植物で主に合成されています。ベタレイン色素は高い抗酸化活性によって、抗がん作用、抗炎症作用、コレステロール(LDL)酸化抑制作用などを持つことが示されており、本研究グループもHIV-1プロテアーゼの阻害活性を持つことを見出しています(参考文献)。このようにベタレイン色素は、多様な生理活性を持つことから、近年その効能に注目が集まっています。

本研究で扱ったレッドビートは、ヒユ科植物であり、ロシアなどで郷土料理「ボルシチ」に用いられています。レッドビートは、根の部分にベタレイン色素(主にベタニン、イソベタニン)を多く蓄積しており(図1)、別名「食べる輸血」と呼ばれ様々な生理機能を持つスーパーフードとして注目されています。

近年、高齢者の増加に伴ってアルツハイマー病による認知症患者数が増加し、罹患者のみならず介護者への肉体的・精神的負担が社会問題となっています。アルツハイマー病の原因の一つとして、アミロイドβ(Aβ)ペプチドが凝集し、脳内に沈着・蓄積することが考えられます。アルツハイマー病に関しては、決定的な治療薬が確立していないため、若い時期から、Aβの蓄積を予防することと、Aβの凝集を阻害することが重要です。

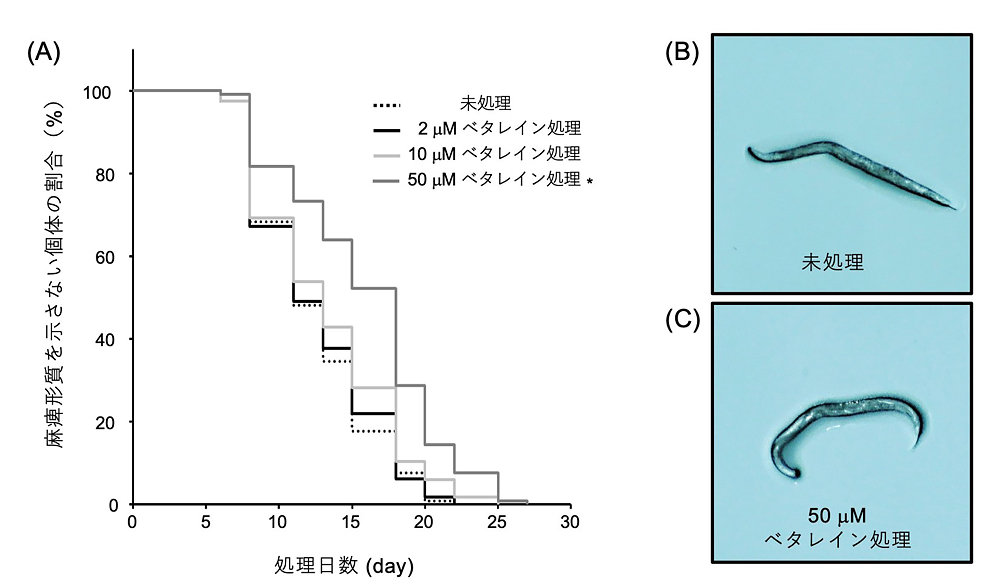

本研究では、レッドビートから抽出・精製したベタレイン色素について、Aβの凝集阻害効果の有無をThTアッセイ、電子顕微鏡、円二色性分光計や核磁気共鳴装置を用いた立体構造解析を用いて評価しました。その結果、レッドビート由来のベタレイン色素はAβの凝集を阻害する活性を持つことを明らかにしました(図2)。さらに、Aβ遺伝子を発現するアルツハイマー病モデル線虫にレッドビート由来のベタレイン色素を与え、線虫の形質出現を遅延させる事を見出しました(図3)。これらの結果より、レッドビート由来のベタレイン色素がAβの凝集を阻害することで、生物のアルツハイマー病態を緩和する機能を有する可能性を見出すことができました。今後の更なる研究により、アルツハイマー病の予防への活用が期待されます。本成果は国際特許(PCT)出願中です。また、分析機器の使用に関して、文部科学省のナノテクノロジープラットフォーム事業の支援を受けました。

【発表論文】

| 論文タイトル | Red-beet betalain pigments inhibit amyloid-β aggregation and toxicity in amyloid-β expressing Caenorhabditis elegans |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Hironori Koga, Tenta Segawa, Natsumi Desaka, Hiroki Takagi, Kenji Matsumoto, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Foods for Human Nutrition |

| DOI | 10.1007/s11130-022-00951-w |

【参考文献】

| 論文タイトル | Isolation of amaranthin synthetase from Chenopodium quinoa and construction of an amaranthin production system using suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Akio Miyazato, Hiroharu Mizukoshi, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Biotechnology Journal |

| DOI | 10.1111/pbi.13032 |

図1 レッドビート(テーブルビート)と、それに含まれるベタレイン色素

図2 レッドビート由来ベタレイン色素のアミロイドβ (Aβ)凝集阻害効果

レッドビート由来のベタレイン色素を加えたものはAβ凝集が観察されない。

(A)透過型電子顕微鏡を用いたAβの観察。スケールバー200 nm。

(B, C)NMRを用いたAβの測定。Aβ単独のNMRシグナル(B)。レッドビート由来のベタレイン色素を加えたAβのNMRシグナル(C)。Day 0のNMRシグナルが凝集していないAβ40のNMRシグナル。

図3 Aβ発現線虫の麻痺形質を利用した評価試験

50 µMレッドビート由来ベタレイン色素の処理は、アルツハイマー病モデル線虫の麻痺形質の発現を遅らせる。

(A)時間経過と共に麻痺形質を示さないAβ発現線虫の割合。

(B)未処理区で観察された麻痺形質を示す線虫。

(C)50 µMベタレイン色素処理区で観察された健常な形質を示す線虫。

【用語説明】

ベタレイン色素: カロテノイド、フラボノイドと共に植物の代表的な色素の1つ。ベタレイン色素は、紫から赤色を示すベタシアニンと黄色から橙色を示すベタキサンチンに分類される。特徴として、分子内にカロテノイド、フラボノイドには見られない窒素原子を持つ。基本骨格としてベタラミン酸を有する。

アルツハイマー病: 記憶、思考、行動に問題を起こす脳の病気。認知症の症例において、アルツハイマー病は、その60-80%を占めるとされている。

アミロイドβ (Aβ): 脳内で作られるたんぱく質から生じるペプチド。アルツハイマー病患者の脳に観察される老人斑の構成成分であり、Aβが重合・凝集することがアルツハイマー病の原因の一つと考えられている。Aβの長さは40アミノ酸残基程度であり代表的なものとして、40アミノ酸残基のAβ40と42アミノ酸残基のAβ42が知られている。

ThTアッセイ: アミロイド線維に特異的に結合し蛍光を発する試薬チオフラビンT(Thioflavin T, ThT)を用いて、アミロイドβペプチドの重合を測定する方法。

円二色性: 試料(光学活性物質)に右回りおよび左回りの円偏光を照射し、その吸収の差を測定して立体構造を解析する手法。

核磁気共鳴(NMR)装置: 強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和4年2月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/15-1.html物質化学領域の松村研究室の論文がBiomacromolecules誌の表紙に採択

物質化学領域の松村 和明教授、ラジャン ロビン助教、知能ロボティクス領域のホ アン ヴァン准教授、学生のHarit Pitakjakpipopさん(博士後期課程3年、松村研究室)、Duy Dang Nguyenさん(博士後期課程1年、ホ研究室)らの論文が米国化学会(ACS)刊行のBiomacromolecules誌の表紙(Inner cover)に採択されました。

■掲載誌

Biomacromolecules 2022, Volume 23, Issue 1

掲載日2022年1月10日

■著者

Harit Pitakjakpipop, Robin Rajan, Kittipong Tantisantisom, Pakorn Opaprakasit, Duy Dang Nguyen, Van Anh Ho, Kazuaki Matsumura*, Paisan Khanchaitit*(*責任著者)

■論文タイトル

Facile Photolithographic Fabrication of Zwitterionic Polymer Microneedles with Protein Aggregation Inhibition for Transdermal Drug Delivery

■論文概要

マイクロニードルは、皮膚に貼るだけで薬物を投与することが可能であり、痛みを伴わない新規経皮吸収型製剤としての適用が期待されています。本論文では、タンパク質保護高分子をマイクロニードルに応用することで、タンパク質医薬品の機能を維持したまま投与が可能なマイクロニードルを提案しました。本論文はタイのタマサート大学との協働教育プログラムおよびホ研究室との共同研究の成果です。

論文詳細:https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01325

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/bomaf6/23/1

令和4年1月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/01/13-1.html研究員のZHANGさんが国際会議ISSS-9においてYoung Researchers' Awardを受賞

研究員のZHANG, Jiaqiさん(応用物理学領域、大島研究室)が国際会議The 9th International Symposium on Surface Science(ISSS-9)においてYoung Researchers' Awardを受賞しました。

ISSSは、日本表面真空学会が主催で3年ごとに開催しています。同会議には国内外の表面科学・ナノサイエンス分野の研究者約500名が参加し、ハインリッヒ・ローラー賞(ハインリッヒ・ローラー博士‐1986年に走査型トンネル顕微鏡の設計でノーベル賞を受賞)の受賞式が行われることでも国際的に知られています。

今回、ISSS-9は、令和3年11月28日から12月1日にかけてオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年12月1日

■研究題目、論文タイトル等

Mechanical properties of Pt atomic chains measured by TEM coupled with a quartz resonator

■研究者、著者

〇Jiaqi Zhang1, Masahiko Tomitori1, Toyoko Arai2, Kenta Hongo1, Ryo Maezono1 and Yoshifumi Oshima1

1) 本学

2) 金沢大学

■受賞対象となった研究の内容

Monatomic chains have shown unique physical and chemical properties, which draws a different picture from their bulk counterparts. It has been reported that the electrical or magnetic properties can be tuned by controlling the length of the atomic chains, which indicate that the mechanical properties is very important for their applications. However, the mechanical properties of atomic chains have not been clarified experimentally. To solve this problem, we developed an in-situ TEM holder equipped with a quartz resonator as force sensor to measure the mechanical properties of atomic chains when observing their atomic configurations.

A quartz length-extension resonator (LER) was used to measure the stiffness of platinum (Pt) monatomic chains from its frequency shift. Because the stiffness of the atomic chain suspended between the edge of LER and the fixed counter base can be measure precisely with very small oscillation amplitude (about 30 pm). The atomic resolution TEM images and videos were captured simultaneously with measuring the conductance and stiffness by our developed TEM holder.

The stiffness of atomic chains with 2-5 atoms were obtained. By subtracting the stiffness of the electrodes supporting the monatomic chain from the measured stiffness, we found that the stiffness of a Pt monatomic chain varied with the number of the constitute atoms in the chain. We investigated the stiffness of about 150 Pt monatomic chains for reproducibility and confirmed that the middle bond stiffness (25N/m) in the chain was slightly higher than that of the bond connect to the suspending tip (23N/m). In addition, the maximum elastic strain of individual bond in the chain was as large as 24%. These values were obviously different from the bulk counterpart. Such peculiar values could be briefly explained by the concept of "string tension".

■受賞にあたって一言

I'm incredibly honored with Young Researchers' Award in ISSS-9. First, I would express my appreciation to the organizer of this symposium for providing us the opportunity to share and discuss our researches. Importantly, I would describe my gratitude to Prof. Oshima, Prof. Tomitori, Prof. Arai, for their precious support. And I am also grateful to Oshima-LAB members for their kind encouragement. This award is an essential motivation for me to further research and contribute to nanoscience community.

令和4年1月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/01/12-2.html物質化学領域の長尾准教授の論文がMacromolecular Rapid Communications誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾 祐樹准教授の論文がWiley社刊行のMacromolecular Rapid Communications誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

Macromol. Rapid Commun. 2022, Volume 43, Issue 1

掲載日2022年1月7日

■著者

Lipeng Zhai, Yuze Yao, Baiwei Ma, Md. Mahmudul Hasan, Yuxi Han, Liwei Mi, Yuki Nagao, Zhongping Li

■論文タイトル

Accumulation of Sulfonic Acid Groups Anchored in Covalent Organic Frameworks as an Intrinsic Proton-Conducting Electrolyte

■論文概要

スルホン酸基を結合させた共有結合性有機フレームワーク(COF)において、細孔内部の一次元チャネルを用いてプロトン伝導性電解質を合成しました。このスルホン化COFは、25℃および相対湿度(RH)95%で、1.5×10-2 S cm-1の優れたプロトン伝導性を達成しました。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/marc.202100590

表紙詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15213927/2022/43/1

令和4年1月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/01/12-1.html多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.htmlダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発 -ナノ量子イメージングに道-

ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発

-ナノ量子イメージングに道-

ポイント

- レーザー加工と集束イオンビーム加工を用いた走査ダイヤモンド量子イメージングプローブの作製法の開発に成功

- 高性能化へ向けた加工自由度の高いナノ量子センシング・イメージングプローブ作製法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域の貝沼 雄太大学院生(博士後期課程)、安 東秀准教授らは、京都大学、産業技術総合研究所と共同で、レーザー加工と集束イオンビーム加工注1)によりダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1[右]))注2)と呼ばれる極小な量子センサーをプローブ先端に含有するナノ量子イメージングプローブ(図1[左])の新規作製法の開発に成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、新しいデバイスやセンサーの創出による環境・エネルギー問題の解決、安心安全な社会の実現、これらによる人類社会の持続的繁栄への貢献が求められています。この中で量子計測・センシング技術は、量子力学を原理とした従来とは異なる革新的な技術を提供する分野であり、将来の社会基盤を支えるしくみを一新すると期待されています(量子技術イノベーション)。その中でも、ダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心を用いた量子計測技術は、室温・大気中で動作可能なこと、センサーサイズがナノスケールであることより注目を集めており、特に、NV中心を走査プローブとして用いた際にはナノスケールの量子イメージングの実現が期待されています。

従来、走査NV中心プローブの作製にはフォトリソグラフィーと電子線リソグラフィーを用いたリソグラフィー法が用いられていましたが、この方法ではプロセスが複雑であること、再加工ができないという課題がありました。今回の研究では、レーザー加工と集束イオンビーム加工(FIB)による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法を開発し、さらに磁気イメージングの動作を実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、表面下約40ナノメートルにNV中心を有するダイヤモンド結晶の板を、レーザー加工によりロッド状の小片に加工した上で、水晶振動子型の原子間力顕微鏡の先端に取り付けました。続いて、FIB加工においてドーナツ型の加工形状を用いることで、当該小片の中心位置に存在するNV中心の加工ダメージを回避して走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製しました。このNV中心プローブを走査しながら磁気テープ上に記録された磁気構造からの漏洩磁場を光学的磁気共鳴検出法(ODMR)注3)により計測し、磁気構造のイメージングに成功しました(図3)。

本研究成果は、2021年12月28日(米国東部標準時間)に米国物理学協会の学術誌「Journal of Applied Physics」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、レーザー加工とFIB加工による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法の開発に成功しました。今後、プローブの形状や表面状態を最適化することで、より高性能な走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製し量子イメージング分野に貢献することが期待されます。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)複合体中心(NV中心)[右]と、

走査ダイヤモンドNV中心プローブ[左]

図2 レーザー加工とFIB加工による走査ダイヤモンドNV中心プローブの作製

図3 走査ダイヤモンドNV中心プローブによる磁気テープの磁気構造イメージング

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of Applied Physics |

| 論文題目 | Scanning diamond NV center magnetometor probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling |

| 著者 | Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An |

| 掲載日 | 2021年12月28日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1063/5.0072973 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の支援を受けて実施されました。

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST (JPMJCR1875)、

次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)

・澁谷学術文化スポーツ振興財団

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C) (21K04878)

・文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語解説】

注1)集束イオンビーム加工(Focused Ion Beam, FIB)

イオンビームにより材料をナノスケールで加工する加工法。本研究では、ガリウム(Ga)イオンを用いてダイヤモンド片をプローブ形状に加工した。

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-1.html学生のZHOUさんが第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子系会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍の影響で対面&オンラインのハイブリッド型で、令和3年12月10日に開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

*参考:第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議

■受賞年月日

令和3年12月10日

■発表者名

Zhou Jiabei、Zhong Xianzhu、Nag Aniruddha、高田健司、金子達雄

■発表題目

Toughening of Ultrahigh Thermoresistant Biopolybenzimidazoles by Forming Porous Structure

■研究概要

本研究では、スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高レベルの力学的・熱的安定性を有するポリベンズイミダゾールの多孔質化による高タフネス化に成功しました。シリカ粒子の分散・除去によるハードテンプレート法で多孔質ポリベンズイミダゾールフィルムを作製したところ、フィルムの力学物性が大きく向上する性質を見出しました。走査型プローブ顕微鏡によりポリベンズイミダゾール表面の力学強度を観測したところ、シリカ分散により生じた空孔周辺の靭性が著しく向上し、その空孔率が増えるごとに高靭性を示すことが分かりました。従来、ポリベンズイミダゾールは高い化学的安定性から物性の改質は困難でしたが、本研究で確立した方法を用いれば複雑な工程無しで、成型物の物性を改良することができ、材料開発における重要な手法となることが期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、VISTECのNag Aniruddha様、株式会社島津製作所の長野浩一様、および多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和3年12月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/28-1.html環境・エネルギー領域の高田助教の研究課題が松籟科学技術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 松籟科学技術振興財団の研究助成に環境・エネルギー領域の高田 健司助教の研究課題が採択されました。

松籟科学技術振興財団では、科学技術の振興に貢献するため、科学技術、特に天然物の有効利用、生理活性物質、有機新素材及び電子材料等、同財団の指定する課題分野にて優れた研究に携わる研究者への助成を行っています。

*詳しくは、松籟科学技術振興財団ホームページをご覧ください。

■研究者名

環境・エネルギー領域 高田 健司助教

■採択期間

令和4年4月~令和5年3月まで

■研究課題名

バイオマス由来ヒドロキシ酸を基盤としたフォトメカニカル材料の開発

■研究概要

フォトメカニカル材料は光によって材料の形状・形態を大きく変化させることが可能であり、古くからスマートマテリアルとしての利用が注目されていました。また、エネルギー効率の良い光を用いるという点からサスティナブルマテリアルとしても注目されており、その物性の精密制御や機能化法の確立が急務の課題となっています。本研究では、主鎖に桂皮酸を有するポリエステルの特徴的な構造に対して、リビング重合によるブロック/グラフトポリマー化による柔軟性の精密コントロールを達成し、多様な刺激応答性能を有するバイオベースプラスチックの提案を目的としています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。また、松籟科学技術振興財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。本研究が、地球の環境・エネルギー問題に資するものになるよう邁進してまいります。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和3年12月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/12/28-1.html量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/27-1.html学生の貝沼さんが令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の貝沼 雄太さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、安研究室)が令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月4日に信州大学工学部及びオンラインにてハイブリッド開催され、一般54名・学生78名が参加しました。

この学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対して、その功績を称えることを目的として発表奨励賞が授与されます。

■受賞年月日

令和3年12月4日

■講演題目

「走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブによる磁気ドメインイメージング」

■研究者、著者

貝沼 雄太、林 都隆、安 東秀

■講演概要

ダイヤモンド中の格子欠陥の一種として知られている窒素-空孔(NV)中心は、室温下で優れた磁場感度と高い空間分解能を有する磁気センサとして応用されています。このNV中心を含有するダイヤモンドプローブを走査プローブへ応用することでナノメートルスケールの高い空間分解能の実現が期待されています。従来、走査NV中心プローブの作製はリソグラフィ法が主に用いられていましたが、我々は加工自由度の高い集束イオンビーム(FIB)を用いた加工に着目し、FIBを用いて走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブを作製し、磁性試料の磁気ドメイン界面のイメージングが可能なことを実証しました。今後、FIB加工により走査NV中心プローブの形状の最適化を進めることで、磁場感度と空間分解能向上の実現が期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、令和3年度北陸・信越支部学術講演会で発表奨励賞をいただけたこと、講演会主催者様に深くお礼申し上げます。我々の地道な努力が今回の受賞に至ったと思っております。ご指導いただきました安東秀准教授ならびに支援くださった研究室メンバーに深くお礼申し上げます。本受賞をきっかけとして今後の研究生活の励みにしていきたいと思います。

令和3年12月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/23-2.htmlナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.html