研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告

環境・エネルギー領域の水田教授が平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告しました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

表彰式が4月17日(火)に文部科学省で開催され、出席した水田教授から浅野学長に報告がありました。

■受賞にあたって一言

NEMS(ナノ電子機械システム)の研究は企業から大学に異動した2003年頃に開始したものですが、15年にわたり東工大、サウサンプトン大、本学と職場を移しながら継続してきた仕事でこのような名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく光栄に思います。その間、学内外の多くの方々にご支援を賜り、また研究室では素晴らしい同僚・学生の皆さんと一緒に楽しく研究をさせていただきました。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。これを励みに、今後も先端NEMSの物理とデバイス応用を追求しながら、新たな環境・エネルギー技術開拓に微力ながら貢献していきたいと思います。

表彰式会場の様子

松澤理事、浅野学長、水田教授、寺野理事

平成30年4月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/19-1.html生命機能工学領域の永井講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞

生命機能工学領域の永井 健講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞しました。

物理学会は物理学およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互および内外の関連学会と連携強化を図ることにより、物理学の進歩普及を図り、わが国の学術の発展に寄与することを目的にした学術団体です。若手奨励賞は将来の物理学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し,学会をより活性化するために設けられました。

■受賞年月日

2018年3月23日

■タイトル

自走粒子群の集団運動の数理モデル構築とその実験による検証

■概要

魚や鳥のように自発的に運動する粒子の集団が巨視的に秩序だった運動パターンを示すことが知られています。この集団挙動を非平衡統計力学を用いて統一的に理解しようとする研究が進んでいます。今回はガラス上を運動する棒状タンパク質が多数集まると生じる巨視的な構造に注目しました。集団挙動を数理モデルで再現し、この構造ができるメカニズムを解明しました。

■受賞にあたって一言

このような賞がいただけることになり光栄です。本受賞を励みに今後も研究を頑張っていきたいと思います。

平成30年4月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/04/03-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

3月9日(金)、能美市立宮竹小学校の4年生28名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀 誠志准教授(応用物理学領域)、木村 一郎技術専門職員及び仲林 裕司主任技術職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、花や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

木村技術専門職員による説明

液体窒素の実験風景

平成30年3月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/03/12-3.html修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/02/16-1.html学生の伊藤さんが、ICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞

学生の伊藤 麻絵さん(博士後期課程2年、物質化学領域・山口(政)研究室)が、1月26日~1月28日に開催されたICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞しました。

2018 International Conference on Smart Materials Applications (ICSMA 2018) will take place in Singapore during January 26-28, 2018. The conference program covered invited, oral, and poster presentations from scientists working in similar areas to establish platforms for collaborative research projects in this field. This conference will bring together leaders from industry and academia to exchange and share their experiences, present research results, explore collaborations and to spark new ideas, with the aim of developing new projects and exploiting new technology in this field.

■タイトル

Control of segmental motion of poly(methyl methacrylate) by addition of metal salts

■著者

Asae Ito, Naoya Tsugawa and Masayuki Yamaguchi

■論文概要

Glass transition temperature (Tg) of a polymer is one of important factors for polymer processing and expansion of application of polymers. In these days, various attempts have been reported as a way to enhance Tg. Tg is known to be determined by chemical structure greatly. Therefore, a novel polymeric material with high Tg is proposed. However, it is not easy to be available in industry. Under this situation, our group has been focused on design of new functional polymers by introducing pseudo-crosslinking points with an addition of metal salts to a glassy polymer and elucidate the key to Tg enhancement. This method would be more convenient to enhance Tg. Up to now, we found that Tg of poly(methyl methacrylate) (PMMA), which is one of the most useful polymer, especially as optical materials, was considerably enhanced by addition of specific lithium salts, such as LiCF3SO3 and LiBr. In this conference, I will give a presentation on the Tg enhancement by addition of the lithium salts and the mechanism of this phenomenon.

■受賞に当たって一言

「2018 International Conference on Smart Materials Applications(ICSMA2018)」は非常に幅広い分野からの参加者で構成されているため、異分野の方にも自分の研究内容を面白いと感じてもらえるように、自分なりに考えて発表準備を行いました。その結果、Best Presentation Awardをいただくことができ、大変光栄に存じます。指導教員の山口政之教授をはじめ多くの方々のご指導に感謝するとともに、審査員の先生方に深く感謝いたします。

平成30年1月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/01/31-1.html学生の石川さんが平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の石川 達也さん(博士前期課程1年、応用物理学領域・村田研究室)が平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス,新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的としています。

■受賞年月日

平成29年12月9日

■講演題目

フレキシブル有機圧力センサの作製

■講演概要

有機圧力センサは人の体や曲面にフィットするようなフレキシブルセンサとして期待されています。その中で有機電界効果トランジスタ(OFET)を用いたアクティブ型有機圧力センサはヘルスケア分野などへの応用を目指して活発に研究が進められています。圧力センサでは低電圧駆動と大きな圧力応答の両立が実用化に向けた課題でしたが、我々はガラス基板上に低電圧駆動OFETを作製し、感圧部と組み合わせるDual-gate型有機圧力センサの開発を行い、低電圧駆動と大きな圧力応答の両立を達成しました。しかし、ガラス基板では期待されるようなフレキシブルな応用ができません。そこで本研究ではPEN基板を用いたDual-gate型フレキシブル有機圧力センサの作製に取り組み、動作を確認することができました。

■受賞にあたって一言

この度、応用物理学会北陸・信越支部学術講演会におきまして、発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。研究するにあたり、ご指導頂きました村田英幸教授、酒井平祐助教、ならびに研究室のメンバーに深く御礼申し上げます。受賞を励みに、これからも研究に精一杯取り組んでいきたいと思います。

平成29年12月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/12/21-3.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

物質化学領域の長尾祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、11月1日~11月10日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われ今後の研究について本学教員や学生と議論がなされました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年11月1日―平成29年11月10日

■研究テーマ

マレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する共同研究プログラム

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のマレーシア工科大MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の海老谷教授、松見教授、実験をサポートして下さった大坂講師、西村講師、宮里主任技術職員、教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

X線光電子分光(XPS)による測定の指導

成果報告会後の記念撮影

日本科学未来館を訪問

金箔貼り体験

平成29年11月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/13-1.html学生の高橋さんがIUMRS-ICAM 2017 国際会議において2件の奨励賞を受賞

学生の高橋麻里さん(博士後期課程3年、物質化学領域・前之園研究室)がIUMRS-ICAM 2017 国際会議において2件の奨励賞を受賞しました。

IUMRS(International Union of Materials Research Society)は、学術的材料研究の振興を共通の関心とする学術団体から構成される国際機関で、毎年各国で材料科学に関する国際会議を開催しています。IUMRS-ICAM(International Conference on Advanced Materials)2017は、日本MRSの主催で2017年8月31日~9月1日の期間、京都大学吉田キャンパスにて開催され、4分野30シンポジウムに総勢1908名が参加しました。

奨励賞(Award for Encouragement of Research)は、優れた講演を行った若い研究者に贈られる賞であり、各々のシンポジウムで厳正なる審査が行われ、上位約10%の発表者しか受賞できない栄誉ある賞です。

■受賞年月日

平成29年10月17日

■タイトル

(1)シンポジウム: A-4 (Magnetic oxide thin films and hetero-structures)

Transition from Linear to Oscillatory Behavior of Exchange Bias Revealed with Progression of Surface Oxidation of Ag@FeCo@Ag Core@Shell@Shell Nanoparticles

著者:M. Takahashi, P. Mohan, D. M. Mott, and S. Maenosono

(2)B-7 (Nano-biotechnology on Interfaces)

Imaging and Isolation of Autophagosomes using Magnetic-Plasmonic Ag@FeCo@Ag Core@Shell@Shell Hybrid Nanoparticles

著者:M. Takahashi, P. Mohan, K. Mukai, Y. Takeda, T. Matsumoto,K. Matsumura, M. Takakura, T. Taguchi, and S. Maenosono

■概要

(1)シンポジウム: A-4 (Magnetic oxide thin films and hetero-structures)

Ag@FeCo@Agコア@シェル@シェルナノ粒子における交換バイアスを調べたところ、強磁性体FeCoが反強磁性体CoFeOへ酸化することで交換バイアス磁場が振動現象を示すことが分かった。

(2)B-7 (Nano-biotechnology on Interfaces)

磁性-プラズモンハイブリッドAg@FeCo@Agコア@シェル@シェルナノ粒子を用い、細胞内小器官の一つであるオートファゴソームのイメージング及び磁気分離を行った。

■受賞にあたって一言

共同研究者の方々をはじめ、応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。私が初めて国際学会で口頭発表をした場がIUMRSでその当時も賞を頂き、おそらく学生生活最後の国際学会での発表となった今回のIUMRSでも発表した2件において賞を頂けたことを大変嬉しくまた光栄に思います。これを励みに今後も研究に対して真摯に向き合い、邁進して参りたいと思います。

平成29年10月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/10/20-1.html学生の橋本さんがマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の橋本優哉さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は26件の研究発表において4名の発表者が受賞しました。

■受賞年月日

平成29年7月14日

■論文タイトル

超臨界二酸化炭素を含浸溶媒として用いた高分散PP/Al2O3ナノコンポジットの調製

■論文概要

当研究室は、重合後に得られるPP粉末(リアクターグラニュール)の細孔中に金属アルコキシドを含浸させ、これを溶融混練中に金属酸化物あるいは金属水酸化物へ化学変換する新たなin-situナノコンポジット化法を開発しました。ナノサイズの細孔へ閉じ込められたフィラー前駆体が、溶融混練過程で再凝集する前に固体へと化学変換されることで、分散剤を添加することなくナノ粒子が高度に分散したナノコンポジットを得ることが可能です。しかし、有機溶媒を含浸溶媒として用いた場合、PPの細孔深部まで金属アルコキシドを含浸できていないことがわかっており、深部への均一含浸が達成できれば、より高い充填と機能性を実現できるものと考えられました。そこで本研究では、含浸溶媒である有機溶媒の代わりに高浸透性・溶解性を併せ持つ超臨界二酸化炭素(scCO2)を用いた含浸プロセスを検討し、その成果を報告しました。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究を進めるのにあたり、熱心なご指導を頂きました谷池俊明准教授、Bulbul Maira博士研究員にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年9月13日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/09/13-1.htmlJAIST社会人セミナー 平成29年度第5回「co-café@JAIST」「お酒とお化粧の話~細胞膜に聞いてみよう~」

下記のとおり、平成29年度第5回「co-café@JAIST」を開催しますので、 ご案内します。

産学官連携推進センターでは、地方創生/地域活性化の推進を目的に、今年度から社会人人材育成事業としてJAIST社会人セミナーを実施しています。

JAIST社会人セミナーでは、①co-café@JAIST(異業種・異分野の産学連携交流イベント)、②地域人材育成セミナー、③社会人向けデザインスクールという3つの事業を行っています。

今回の「co-café@JAIST」は、本学の最先端技術の紹介や、本学の若手教員と地域企業とのニーズ・シーズの出会い場とすることを目的とした産学官連携の交流イベントです。

多くの方のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 平成29年9月6日(水)18:30 ~ |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 金沢駅前オフィス(金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢12階) |

| 開催内容 | ・18:30~ ミニセミナー テーマ:お酒とお化粧の話 ~細胞膜に聞いてみよう~ 講 師:北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域 下川 直史 助教 ゲスト:株式会社福光屋 専務取締役 福光 太一郎 氏 ・19:00~ 交流会 |

| お申し込み | 下記PDFの参加申込フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。 (定員:30名、参加無料 ※交流会のみ有料/参加費1,000円) |

| お問合わせ | 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 担当:八十出(やそで)、辰巳 【TEL】0761-51-1070 【Fax】0761-51-1427 【E-mail】co-cafe@jaist.ac.jp |

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用新型高性能バインダーの開発に成功

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用

新型高性能バインダーの開発に成功

ポイント

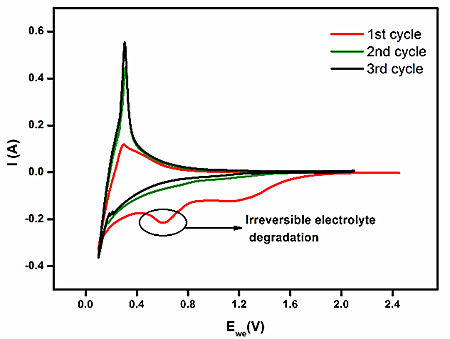

- 従来型バインダー材料であるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)を代替し得る特性を有するリチウムイオン2次電池用新型高性能高分子バインダーの開発に成功した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDFを用いた場合よりも約1.5倍高い放電容量が観測された。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

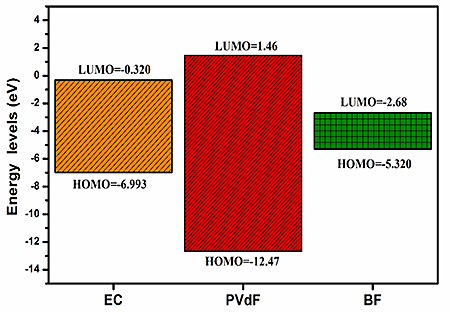

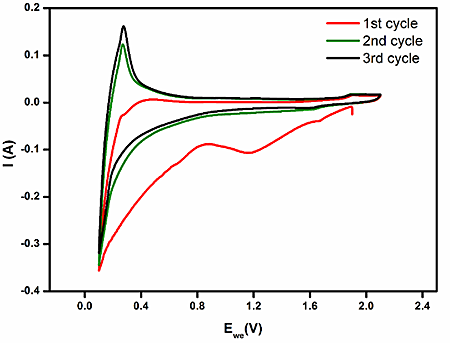

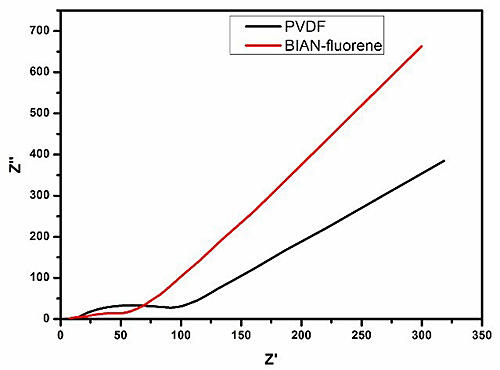

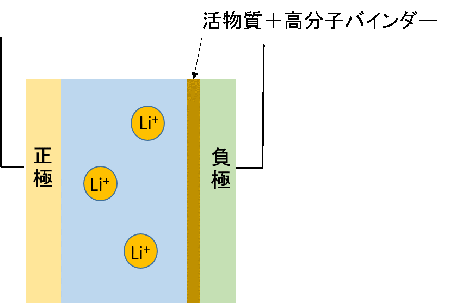

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教(当時)らはリチウムイオン2次電池*1における電極―電解質界面抵抗*2を大幅に低減し、PVDFを代替し得る高機能性高分子バインダーの開発に成功した。 リチウムイオン2次電池用バインダー (図1)としては、長きにわたってポリフッ化ビニリデン(PVDF)が広範に用いられてきた。活発な基礎研究が展開されてきた正極・負極、電解質等の部材に常に脚光が当たってきた一方で、バインダーに関しては近年論文数は向上しているものの、十分に検討されていなかった。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

|

|

| 図1.Liイオン2次電池における負極バインダー | 図2.BIAN型高分子バインダーの設計概念 |

|

|

|

| 図3.EC、PVDF及びBIAN型高分子バインダーのHOMO、LUMOエネルギー準位 | |

|

|

|

| 図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム | |

|

|

|

| 図5.BIAN型高分子及びPVDFを用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル | |

<用語解説>

1.リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

2.電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

3.HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

4.LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

5.サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成29年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/17-1.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文が英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本研究室の論文が、英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Organic & Biomolecular Chemistry (Royal Society of Chemistry, IF = 3.564)2017年 5109-5111頁

■著者

Shigetaka Nakamura(助教)、Yang Hui (M2)、Chihiro Hirata、Fluorian Kersaudy、Kenzo Fujimoto(教授)

■論文タイトル

Development of 19F-NMR chemical shift detection of DNA B-Z equilibrium using 19F-NMR

(19F-NMRを用いたDNA B-Z構造転移の19F-NMRケミカルシフトの開発)

■内容等

細胞内での核酸構造は生命機能と密接に関係することが報告されており、その解析手法について様々な手法が報告されている。今回、高い生体透過性と尖鋭性を有するフッ素核磁気シグナルに注目し、DNAのB-Z構造変化をトリフルオロメチルシチジンやトリフルオロメチルチミジンを組み込んだDNAを用いる事により、フッ素核磁気シグナルの変化から定量的に検出できることを明らかにした。また、1本鎖状態のDNAも識別することが可能であり、従来の光学的手法と比較しても大幅な検出時間の短縮が可能である。今後、従来は困難であった細胞内の核酸構造検出への応用が期待される。

詳細: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/OB/C7OB00706J#!divAbstract

平成29年7月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/07/25-1.html「BIO tech 2017 内 第14回アカデミックフォーラム」に出展

6月28日(水)~30日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてバイオ・ライフサイエンスに係る大規模展示会「BIO tech 2017(第16回バイオ・ライフサイエンス研究展)」が開催され、同展示会内で催された「第14回アカデミックフォーラム」に、本学から生命機能工学領域の藤本健造教授及び平塚祐一准教授が出展しました。

藤本教授はUFC(超高速光架橋)法を用いた核酸類操作について、平塚准教授はモータータンパク質で駆動するマイクロロボットの開発について、ポスター発表を行いました。2日目には藤本教授、平塚准教授ともに口頭発表も行い、訪れた聴講者で本学ブースは賑わいを見せていました。

ポスター発表は3日間通しで行われ、本学ブースには企業や大学、公的研究機関から約200名の方々が訪れました。本学展示説明者は、展示した研究成果について資料を用いながら説明し、来訪者と活発な情報交換を行っていました。

藤本教授

平塚准教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成29年7月7日

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/07/07-1.html学生の芳本さんがEM-NANO2017においてポスター賞を受賞

学生の芳本祐樹さん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域・下田研究室)がThe 6th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2017)においてポスター賞を受賞しました。

International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO) は2、3年に一度開催される「有機・無機電子材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム」であり、応用物理学会主催の国際会議で、国内外から最先端の研究者・技術者の方々が参加する国際的な研究発表および情報交換の場となっています。ポスター形式の発表ではデザイン、内容、質疑応答などにおいて優れているものに対してポスター賞を進呈しています。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■タイトル

Study on low temperature solution processed Indium oxide using ultraviolet annealing

■概要

紫外線照射は酸化物ゲルを固体化させる有効な手段であることがわかっている。液相プロセスによる機能性薄膜を急速に発展するフレキシブルエレクトロニクスへの応用を可能にするために、紫外線照射を用いて機能性酸化物薄膜の低温形成に取り組んだ。また、材料系を低温形成用に設計し紫外線照射による焼成補助プロセス「紫外線照射アニール」を開発した。この最適化した材料系と紫外線照射アニールの組み合わせによりり200℃程度のプロセス温度で高性能なインジウム酸化物薄膜の形成に成功した。

■受賞にあたって一言

この度、EM-NANO2017におきまして、Student Paper Awardを頂き大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導を頂きました下田達也教授にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、多くのご助言を頂きましたシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点のメンバーおよび研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/07/7-1.html学生の平田さんが第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞

学生の平田雄大さん(博士前期課程2年、物質化学領域・松見研究室)が第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会年次大会優秀ポスター賞は高分子学会年次大会で優れたポスター発表を行った発表者を表彰し、さらなる研究発表を奨励しつつ高分子科学ならびに高分子学会の発展に資するために設けられています。高分子学会年次大会の運営委員会内に優秀ポスター発表賞の選考委員会が設置されており、発表の予稿原稿をもとに第一次審査、ポスター発表をもとに第二次審査が行われ、選考委員会の審議により受賞者が決定されます。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■ポスタータイトル

RuOxおよびWOxを複合させたTiO2ナノチューブを用いた光電気化学的水分解

■ポスター概要

水素エネルギーは発電時のエネルギー変換効率が高く、燃料として使用してもCO2などの温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーとして注目されています。しかし、水分解に必要な反応開始電圧が高いため、広範な実用化には未だ至っていません。本研究では陽極に合成したTiO2ナノチューブ上にRuOxおよびWOxを同時に担持させることで効率的な電荷分離を促進させ、より反応開始電圧の低い光触媒電極の開発に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は高分子学会年次大会におきまして、このような栄誉ある賞を頂き大変嬉しく思います。本研究において熱心にご指導して頂いた松見教授、Raman助教、ならびに研究室の皆様に深く感謝いたします。

BIO tech 2017 内 第14回アカデミックフォーラムに本学が出展

6月28日(水)~30日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)でBio Tech 2017(第16回 バイオ・ライフサイエンス研究展)が開催されます。同展示会内で催される、大学・国公立研究所の研究者がバイオ研究の成果発表を行う「第14回アカデミックフォーラム」に、本学から以下の2研究室が出展します。

ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。

| 日 時 | 平成29年6月28日(水) ~6月30日(金) 28日(水) 10:00~18:00 29日(木) 10:00~18:00 30日(金) 10:00~17:00 |

| 会 場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1) |

| 出展研究室 |

■生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「UFC(超高速光架橋)法を用いた核酸類操作」 【ポスター展示ブース】 B-32 【口頭発表】 日時:6月29日(木) 12:30~13:00 会場:ACA-2 【展示概要】 http://d.bio-t.jp/ja/Expo/2725308/---- |

| ■生命機能工学領域 平塚 祐一 准教授 「モータータンパク質で駆動するマイクロロボットの開発」 【ポスター展示ブース】 B-31 【口頭発表】 日時:6月29日(木) 10:30~11:00 会場:ACA-1 【展示概要】 http://d.bio-t.jp/ja/Expo/2725309/---- |

詳細はこちらをご覧ください。

・Bio Tech2017 公式サイト http://www.bio-t.jp/

・アカデミックフォーラム ページ http://www.bio-t.jp/Academia/About/