研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

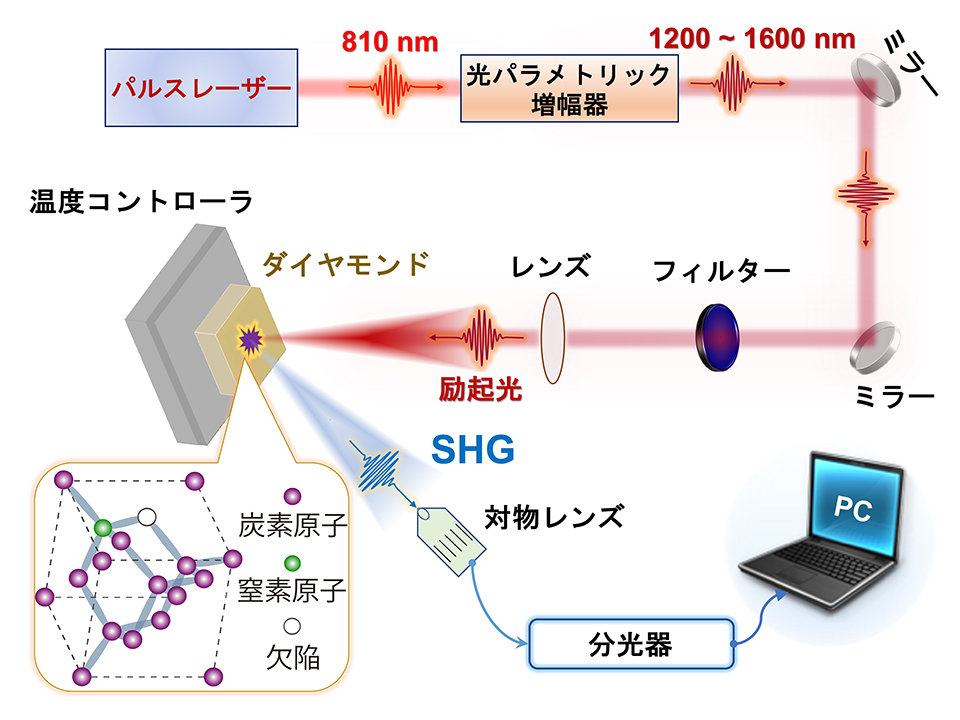

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.htmlダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発 -ナノ量子イメージングに道-

ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発

-ナノ量子イメージングに道-

ポイント

- レーザー加工と集束イオンビーム加工を用いた走査ダイヤモンド量子イメージングプローブの作製法の開発に成功

- 高性能化へ向けた加工自由度の高いナノ量子センシング・イメージングプローブ作製法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域の貝沼 雄太大学院生(博士後期課程)、安 東秀准教授らは、京都大学、産業技術総合研究所と共同で、レーザー加工と集束イオンビーム加工注1)によりダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1[右]))注2)と呼ばれる極小な量子センサーをプローブ先端に含有するナノ量子イメージングプローブ(図1[左])の新規作製法の開発に成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、新しいデバイスやセンサーの創出による環境・エネルギー問題の解決、安心安全な社会の実現、これらによる人類社会の持続的繁栄への貢献が求められています。この中で量子計測・センシング技術は、量子力学を原理とした従来とは異なる革新的な技術を提供する分野であり、将来の社会基盤を支えるしくみを一新すると期待されています(量子技術イノベーション)。その中でも、ダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心を用いた量子計測技術は、室温・大気中で動作可能なこと、センサーサイズがナノスケールであることより注目を集めており、特に、NV中心を走査プローブとして用いた際にはナノスケールの量子イメージングの実現が期待されています。

従来、走査NV中心プローブの作製にはフォトリソグラフィーと電子線リソグラフィーを用いたリソグラフィー法が用いられていましたが、この方法ではプロセスが複雑であること、再加工ができないという課題がありました。今回の研究では、レーザー加工と集束イオンビーム加工(FIB)による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法を開発し、さらに磁気イメージングの動作を実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、表面下約40ナノメートルにNV中心を有するダイヤモンド結晶の板を、レーザー加工によりロッド状の小片に加工した上で、水晶振動子型の原子間力顕微鏡の先端に取り付けました。続いて、FIB加工においてドーナツ型の加工形状を用いることで、当該小片の中心位置に存在するNV中心の加工ダメージを回避して走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製しました。このNV中心プローブを走査しながら磁気テープ上に記録された磁気構造からの漏洩磁場を光学的磁気共鳴検出法(ODMR)注3)により計測し、磁気構造のイメージングに成功しました(図3)。

本研究成果は、2021年12月28日(米国東部標準時間)に米国物理学協会の学術誌「Journal of Applied Physics」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、レーザー加工とFIB加工による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法の開発に成功しました。今後、プローブの形状や表面状態を最適化することで、より高性能な走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製し量子イメージング分野に貢献することが期待されます。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)複合体中心(NV中心)[右]と、

走査ダイヤモンドNV中心プローブ[左]

図2 レーザー加工とFIB加工による走査ダイヤモンドNV中心プローブの作製

図3 走査ダイヤモンドNV中心プローブによる磁気テープの磁気構造イメージング

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of Applied Physics |

| 論文題目 | Scanning diamond NV center magnetometor probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling |

| 著者 | Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An |

| 掲載日 | 2021年12月28日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1063/5.0072973 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の支援を受けて実施されました。

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST (JPMJCR1875)、

次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)

・澁谷学術文化スポーツ振興財団

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C) (21K04878)

・文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語解説】

注1)集束イオンビーム加工(Focused Ion Beam, FIB)

イオンビームにより材料をナノスケールで加工する加工法。本研究では、ガリウム(Ga)イオンを用いてダイヤモンド片をプローブ形状に加工した。

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-1.htmlダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功 ~新しい量子センシング技術の糸口に~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功

~新しい量子センシング技術の糸口に~

| 強い光と物質の相互作用に関する研究は、1960年にレーザーが開発されて以降、非線形光学分野として発展してきました。その中でも特に活発に研究されているのが高調波発生です。非線形光学結晶にレーザー光を照射した際に、その周波数の整数倍の光が放出される現象で、2倍の周波数の光が発生する場合を第二高調波発生、3倍の場合を第三高調波発生と呼びます。レーザー光の波長を変換する際などに用いられます。そして近年は、光共振器や光導波路などの光通信用技術としてダイヤモンド非線形光学が進展してきました。 本研究では、ダイヤモンドの表面近傍に窒素−空孔(NV)センターと呼ばれる欠陥を導入してダイヤモンド結晶の対称性を操作し、第二高調波、第三高調波発生など、広帯域の波長変換を行うことに成功しました。 この実験で波長変換の効率を評価したところ、第二高調波が第三高調波と同程度の高効率で生成されていました。その理由として、第二高調波がダイヤモンドの表面に極めて近い深さ約35nm(nmは10億分の1メートル)の領域で発生し、第三高調波の駆動力となっていることが明らかになりました。 また、このダイヤモンド中NVセンターの非線形光学効果により、波長1350~1600nmの赤外光が、波長450~800nmの可視~近赤外光にわたる広い帯域で波長変換でき、短い波長ほどその変換効率が高いことも判明しました。 ダイヤモンド中NVセンターによる第二高調波発生、すなわち電場振幅の二乗に比例する2次の非線形光学効果が可能となれば、ダイヤモンド結晶では今までできなかった電場による屈折率変調(電気−光学効果)なども可能となり、ダイヤモンド非線形光学の新領域を開拓できます。さらに、第二高調波発生や電気−光学効果などを利用した新しい量子センシングの開発への貢献も期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

天然のダイヤモンド単結晶は、地球のマントルにおいて超高温かつ超高圧下で生成されます。高純度のダイヤモンド単結晶は希少で高価なため、産業応用は限られていました。しかし、20世紀中頃から、不純物濃度が極めて低い高純度ダイヤモンド単結晶が人工的に安価に作製できるようになり、エレクトロニクスや光学分野で応用されるようになりました。

高純度ダイヤモンド単結晶は結晶学的に対称性が高く、空間反転対称性を持つ(対称点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる)ため、非線形光学の観点では2次の非線形感受率注1)がゼロとなり、2次の非線形光学効果が発現しません。そのため、光学分野でのダイヤモンドの研究開発は、光カー効果注2)や2光子吸収注3)など、もっぱら3次の非線形光学効果を基に光共振器や光導波路に関する研究が行われてきました。応用上でも重要である2次の非線形光学効果の研究はほとんど行われて来なかったのです。しかし、最近の研究で、高純度ダイヤモンド単結晶に窒素−空孔(Nitrogen-Vacancy: NV)センター注4)と呼ばれる格子欠陥を導入することにより、欠陥準位を介したマイクロ波による発光制御が可能になり、この原理を用いた量子センシング注5)の研究が活発になっています。

今回、本研究チームは、高純度ダイヤモンド単結晶の表面近傍にNVセンターを導入してダイヤモンド単結晶の対称性を操作し、第二高調波注6)および第三高調波の発生について研究しました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、表面近傍から発生した第三高調波に加えて、第二高調波を世界で初めて観察することに成功しました。

具体的には、波長1350nmの赤外パルスレーザー光を励起光として照射すると、第二高調波が1/2波長の約675nmに、また第三高調波が1/3波長の約450nmに発生することが明らかになりました(参考図1)。この時、レーザーを照射されたダイヤモンド単結晶は紫色(赤色と青色の混成色)に発光していることが分かります(参考図1挿入写真)。

従来のダイヤモンド中NVセンターの研究では、連続発振グリーンレーザー(波長532nm)を照射した際に、NVセンターの欠陥準位を介した発光が、約660nmを中心とした波長領域に現れることが分かっています。このような既知の発光である可能性を取り除き、今回観測された約675nmの発光が第二高調波発生であることを確かめるため、励起レーザーの波長を掃引して波長変換特性を調べました。その結果、励起レーザーの波長の変化に応じて、第二高調波だけでなく第三高調波の発光波長が逐次変化することが確かめられました(参考図2)。これにより、今回観測された発光は、常に660nmを中心とした波長領域に観測される従来の欠陥準位を介した発光ではなく、欠陥により結晶の対称性が崩れることによる2次の非線形光学効果、すなわち第二高調波発生であることが明らかになりました。さらに、その変換効率は短波長ほど大きくなり、最高で5x10-5に達することが分かりました。今回、第二高調波がダイヤモンドの表面近傍約35nmの非常に薄い領域から発生していることを鑑みても、極めて高い変換効率であることが分かります。

また、励起レーザーの偏光角を回転させることで、第二高調波と第三高調波の発光強度の変化を調べたところ、それらの偏光角依存性はNVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンドのパターンとは明らかに異なることが分かりました(参考図3)。特に、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、第二高調波と第三高調波のパターンが若干の回転を除けば非常に似ていることが分かり(参考図3bとc)、これらのことから、第三高調波は第二高調波が駆動力になっていることも示唆されました。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。今後は、フェムト秒パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注8)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNVセンターから引き出した2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに応用できることを示していきます。さらに、今回の成果は、ダイヤモンドNVセンターにより、2次の非線形光学効果のみならず、4次、6次以上の高次の非線形光学効果の開発に貢献することが期待されます。

【参考図】

図1.本研究に用いた実験手法と結果

NVセンターを導入したダイヤモンドに波長1350nmの励起光を照射し、その発光スペクトルを分光器で測定すると、波長約675nmに第二高調波(SHG)が、また約450nmに第三高調波(THG)が発生することが分かった。これは、エネルギーω(波長にすると1350nm)の2光子からエネルギー2ω(波長にすると675nm)の第二高調波がNVセンターによる結晶の対称性の崩れから発生していることに相当する(挿入図)。

図2.変換効率の発光波長依存性

第二高調波(SHG)と第三高調波(THG)の変換効率を励起レーザーの波長を変化させて記録した。

図3.発光強度の励起光偏光角依存性とエネルギーダイヤグラム

高純度ダイヤモンド(Pure diamond)(a)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NV diamond)において、第二高調波(SHG) (b)と第三高調波(THG) (c)の発光強度の励起光偏光角依存性をプロットしたもの。(d) 第二高調波発生から第三高調波発生へ向かうエネルギーダイヤグラムを示す。

【用語解説】

注1) 非線形感受率

物質の光への応答は、パルスレーザー光のように光電場振幅が大きくなると振幅に比例せず、非線形な非線形光学効果となる。非線形感受率は非線形光学効果の大きさを特徴づける光学定数である。

注2) 光カー効果

媒質中に光が入射した際に、媒質の屈折率が光強度に比例して変化する現象で、1875年にJohn Kerrによって発見された3次の非線形光学効果(電場振幅の三乗に比例する効果)の一種である。

注3) 2光子吸収

二つの光子が同時に媒質に吸収される現象で、3次の非線形光学効果の一種である。

注4) 窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NVセンターを持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注5) 量子センシング

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注6) 第二高調波

二つの同じ周波数(波長)を持つ光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光を発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。

注7) 超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注8) 走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. (色中心による反転対称性の破れに基づくバルクダイヤモンドの第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | ACS Photonics |

| 掲載日 | 2021年3月18日 |

| DOI | 10.1021/acsphotonics.0c01806 |

令和3年3月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/03/18-1.html学生の槇さんが日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞

学生の槇 恒さん(博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、水田研究室)が日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞しました。

日本電子材料技術協会は、電子、通信、計測およびこれらに関連する機器と部品の材料に関する技術の調査・研究を行い、技術水準の向上普及をはかることにより、わが国の工業および経済の発展に寄与することを目的とし、産学協同によるユニ-クな技術団体として、新材料の開発、技術の向上、利用範囲の拡大、開拓のために活動を続けています。

*参考:日本電子材料技術協会

第57回秋期講演大会

■受賞年月日

令和2年12月4日

■研究題目、タイトル等

においセンサ実現に向けた高感度グラフェンガスセンサの開発

■研究者、著者 ※( )は所属

◎槇 恒(太陽誘電株式会社、本学)

G. Agbonlahor、宮下 博也、M. Muruganathan、水田 博(本学)

恩田 陽介、服部 将志、下舞 賢一(太陽誘電株式会社)

■受賞対象となった研究の内容

においセンサシステム開発を目的とした超高感度グラフェンセンサの開発に関し、質量検出型と抵抗変化型のグラフェンセンサについての原理検証、及びppt.(parts per trillion; 1兆分の1)レベル検出感度の実現に成功した。

■受賞にあたって一言

グラフェンを利用した超高感度においセンサ実現に向けた我々の共同研究を、このように高く評価していただけた事を大変嬉しく思います。

令和2年12月24日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/24-1.html科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に3件が採択

科学技術振興機構(JST)の「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」及び「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」に本学から以下の3件の研究課題が採択されました。

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムで、大学等が創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階からの支援を、適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実用化開発等の推進を通じた企業への技術移転を行います。

また、大学等の研究成果の技術移転に伴う技術リスクを顕在化し、それを解消することで企業による製品化に向けた開発が可能となる段階まで支援することを目的とし、研究開発の状況に応じて、リスクの解消に適した複数のメニューを設けています。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」

- 研究課題名:高感度FETと等温増幅法によるウイルス・病原菌センサー開発

- 研究課題名:分離回収可能なタンパク質凝集抑制ナノ構造体

- 研究概要:機能性タンパク質の凝集抑制高分子ナノ構造体を創生し、バイオ医薬品の製造効率の向上を目指すとともに、長期保存、安定化剤としての応用展開を目指す。バイオ医薬品は、製造工程において凝集などによる効率低下や長期保存性が問題となっている。我々は双性イオン高分子がタンパク凝集抑制などの安定化作用を示すことを報告してきている。本申請ではこの化合物の分子設計の最適化を行い、磁性ナノ粒子やナノゲルの様なナノ構造体とする事で、分離回収可能な保護デバイスを創出する。この高分子は、凝集してしまったタンパク質をリフォールディングする事も可能であり、応用面のみならず学術面からの重要性も高い。

- 採択にあたって一言:世界の医薬品の主流が低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトしている中で、抗体医薬などの安定性の問題を解決するための凝集抑制高分子の開発を行っています。今回採択された研究課題では、添加した状態でタンパク質医薬品を安定化させ、必要な時には完全に分離回収できる安全かつ高性能な凝集抑制構造体を開発します。この成果により、これまで不安定で産業化できなかった効果の高いバイオ医薬品の開発やその長期保存技術に貢献したいと考えています。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」

- 研究課題名:襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発

- 研究概要:雷の事故による世界の死者は年間2万4千人にのぼり、我が国の電気設備における雷被害額は年間2千億円にのぼっている。雷雲の接近により、地表では電界が発生し、変化する。従って、正と負の電界センシングが雷の予測に極めて重要である。既存の超小型電界センサは、極性判定ができないため、これまで、雷に伴う事故について、落雷後の分析はあるが、落雷前の検知は出来ていなかった。グラフェン電界センサは負の電界を検出することができ、超高感度化と正・負が実現できれば、襲雷を予測することができる。

- 採択にあたって一言:襲雷を予測するためには、ピンポイント性、リアルタイム性が要求されます。今回、グラフェン電界センサの超高感度化の研究を進め、音羽電機工業株式会社と共同で、学校、消防、自治体などに襲雷予測システムを設置し、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思います。

令和2年11月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/20-1.html学生の石川さんが平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の石川 達也さん(博士前期課程1年、応用物理学領域・村田研究室)が平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス,新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的としています。

■受賞年月日

平成29年12月9日

■講演題目

フレキシブル有機圧力センサの作製

■講演概要

有機圧力センサは人の体や曲面にフィットするようなフレキシブルセンサとして期待されています。その中で有機電界効果トランジスタ(OFET)を用いたアクティブ型有機圧力センサはヘルスケア分野などへの応用を目指して活発に研究が進められています。圧力センサでは低電圧駆動と大きな圧力応答の両立が実用化に向けた課題でしたが、我々はガラス基板上に低電圧駆動OFETを作製し、感圧部と組み合わせるDual-gate型有機圧力センサの開発を行い、低電圧駆動と大きな圧力応答の両立を達成しました。しかし、ガラス基板では期待されるようなフレキシブルな応用ができません。そこで本研究ではPEN基板を用いたDual-gate型フレキシブル有機圧力センサの作製に取り組み、動作を確認することができました。

■受賞にあたって一言

この度、応用物理学会北陸・信越支部学術講演会におきまして、発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。研究するにあたり、ご指導頂きました村田英幸教授、酒井平祐助教、ならびに研究室のメンバーに深く御礼申し上げます。受賞を励みに、これからも研究に精一杯取り組んでいきたいと思います。

平成29年12月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/12/21-3.html蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、蛍光を放つ2次元高分子材料の開拓に成功した。蛍光材料は、有害な化学物質、生体分子の検出やイメージングなどの分野に幅広く応用される。これまでに開発された2次元高分子は、積層構造のため光励起エネルギーが熱として散逸してしまい、蛍光を出すことが困難であった。これに対して、本研究は、2次元高分子の構築に新しい蛍光発光機構を導入し、積層した構造でも強く光ることが可能となった。 本研究は、米国化学会誌 J. Am. Chem. Soc.に平成28年4月24日に公開された。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

|

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、蛍光性2次元高分子設計の原理が確立され、これまでになかった新種の蛍光性物質が誕生したというもので、新しい光物性の開拓が期待される。今後、様々な蛍光性2次元高分子が開発されると同時に、化学センサーや生体分子センサー、イメージング、励起エネルギー移動、光捕集、レーザー発振、光デバイスなどの応用が期待される。 |

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。 |

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:J. Am. Chem. Soc.(米国化学会誌) |

|||

平成28年4月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/28-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.htmlナノ物質の強度を決める表面1層の柔らかさ ―電子顕微鏡観察下での金属ナノ接点のヤング率測定―

|

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

ナノ物質の強度を決める表面1層の柔らかさ

―電子顕微鏡観察下での金属ナノ接点のヤング率測定―

ポイント

- 金ナノ接点の物質強度(ヤング率)は接点が細くなると減少した。

- 独自開発の顕微メカニクス計測法でこの計測実験に成功。

- 最表面層のヤング率のみがバルク値の約1/4に減少。

- ナノ電気機械システム(NEMS)の開発に指針を与える成果である。

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島義文教授、富取正彦教授、張家奇研究員、及び金沢大学 理工研究域 数物科学系の新井豊子教授は、[111]方位を軸とした金ナノ接点を引っ張る過程を透過型電子顕微鏡で観察しながら、等価ばね定数と電気伝導の同時に測定する手法(顕微メカニクス計測法)によって、金ナノ接点のヤング率がサイズに依存することを明らかにした。 金[111]ナノ接点は砂時計のようなくびれ形状を持つ。そのくびれは、0.24nm引っ張るたびに、より小さな断面積をもつ(111)原子層1層が挿入されることで段階的に細くなっていく。この観察事実を基に、挿入前後の等価ばね定数値の差分から、挿入された(111)原子層の等価ばね定数を求め、さらにこの(111)原子層の形状とサイズを考慮してヤング率を算出した。サイズが2 nm以下になると、ヤング率は約80 GPaから30 GPaへと徐々に減少した。この結果から、最外層のヤング率が約22 GPaと、バルク値(90GPa)の約1/4であることを見出した。このような材料表面での機械的強度の差は、ナノ電気機械システム(NEMS)の材料設計において考慮すべき重要な特性である。 本研究成果は、2022年4月5日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Physical Review Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費、18H01825、18H03879、笹川科学研究助成、丸文財団交流研究助成を受けて行われた。 |

金属配線のサイズが数nmから原子スケールレベル(金属ナノワイヤ)になると、量子効果や表面効果によって物性が変化することが知られている。金属ナノワイヤの電気伝導は、量子効果によって電子は特定の決められた状態しか取れなくなるためその状態数に応じた値になること、つまり、コンダクタンス量子数(2e2/h (=12.9 kΩ-1);e: 素電荷量、h: プランク定数)の整数倍になることが明らかになっている。近年、センサーへの応用が期待されナノ機械電気システムの開発が進められており、金属ナノワイヤを含むナノ材料のヤング率などといった機械的性質の理解が課題となっている。この解決に、例えば、透過型電子顕微鏡(TEM)にシリコン製カンチレバーを組み込んだ装置を用いて、カンチレバーの曲がりから金属ナノワイヤに加えた力を求め、それによって生じた変位をTEM像で得ることで、ヤング率が推量されている。しかし、この測定法は、個体差があるカンチレバーのばね定数を正確に知る必要があり、かつ、サブオングストロームの精度で変位を求める必要があるため、定量性が十分でないと指摘されている。

本研究チームは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子(長辺振動水晶振動子(LER)[*1])を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1上段)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、上述した従来の手法の問題点を克服しており、高精度測定を実現している。

本研究では、[111]方位を軸とした金ナノ接点(金[111]ナノ接点)をLER先端と固定電極間に作製し(図1上段参照)、この金[111]ナノ接点を一定速度で引っ張りながら構造を観察し、同時に、その電気伝導、および、ばね定数を測定した(図1下段)。金[111]ナノ接点は砂時計のようなくびれをもつ形状であり、0.24nm引っ張る度により狭い断面をもつ(111)原子層1層がくびれに挿入されることで段階的に細くなることを観察した。これは、図1下段のグラフで電気伝導がほぼ0.24nm周期で階段状に変化することに対応していた。この事実から、挿入された(111)原子層の等価ばね定数を挿入前後の等価ばね定数の差分から算出することができ、さらに、この(111)原子層の形状やサイズを考慮することでヤング率を見積もった。なお、28回の引っ張り過程を測定して可能な限り多数のヤング率を見積もることで統計的にサイズ依存性を求めた(図2)。その結果、ヤング率は、サイズが2 nm以下になると、サイズが小さくなるとともに約80 GPaから30 GPaへと徐々に減少した。この結果から、最外層のヤング率が約22 GPaと、バルク値(90GPa)の約1/4であることを見出した。このような材料表面の強度は、ナノ電気機械システム(NEMS)の材料設計でも考慮すべき重要な特性である点で大きな成果である。

図1

(上段)金ナノコンタクトの等価ばね定数を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて金ナノ接点の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて等価ばね定数を計測できる。

(下段)(左)金ナノ接点の引っ張り過程における変位に対する電気伝導及び等価ばね定数の変化を示すグラフ。(右)変位Aと変位Bで得た金ナノ接点のTEM像と最もくびれた断面の構造モデルを示す。黄色が内部にある原子、青が最表面原子である。

図2

金[111]ナノ接点の引っ張り過程を28回測定して、統計的に求めた金[111]ナノ接点ヤング率のサイズ依存性である。横軸は、断面積である。赤丸が実験値であり、誤差は、同じ断面の金(111)原子層に対して得られたヤング率のばらつきを示す。青丸は、第一原理計算によって得た結果である。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Letters |

| 論文題目 | Surface Effect on Young's Modulus of Sub-Two-Nanometer Gold [111] Nanocontacts |

| 著者 | Jiaqi Zhang, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2022年4月5日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevLett.128.146101 |

【用語説明】

[*1] 長辺振動水晶振動子(LER)

長辺振動水晶振動子(LER、図1参照)は、細長い振動子(長さ約3 mm、幅約0.1 mm)を長辺方向に伸縮振動させることで、周波数変調法の原理で金属ナノ接点などの等価バネ定数(変位に対する力の傾き)を検出できる。特徴は、高い剛性(1×105 N/m)と高い共振周波数(1×106 Hz)である。特に、前者は、化学結合の剛性(等価バネ定数)測定に適しているだけでなく、小さい振幅による検出を可能とすることから、金属ナノ接点を壊すことなく弾性的な性質を得ることができ、さらには、原子分解能TEM像も同時に得られる点で大きな利点をもつ。

令和4年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/04/11-1.html学生の貝沼さんが令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の貝沼 雄太さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、安研究室)が令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月4日に信州大学工学部及びオンラインにてハイブリッド開催され、一般54名・学生78名が参加しました。

この学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対して、その功績を称えることを目的として発表奨励賞が授与されます。

■受賞年月日

令和3年12月4日

■講演題目

「走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブによる磁気ドメインイメージング」

■研究者、著者

貝沼 雄太、林 都隆、安 東秀

■講演概要

ダイヤモンド中の格子欠陥の一種として知られている窒素-空孔(NV)中心は、室温下で優れた磁場感度と高い空間分解能を有する磁気センサとして応用されています。このNV中心を含有するダイヤモンドプローブを走査プローブへ応用することでナノメートルスケールの高い空間分解能の実現が期待されています。従来、走査NV中心プローブの作製はリソグラフィ法が主に用いられていましたが、我々は加工自由度の高い集束イオンビーム(FIB)を用いた加工に着目し、FIBを用いて走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブを作製し、磁性試料の磁気ドメイン界面のイメージングが可能なことを実証しました。今後、FIB加工により走査NV中心プローブの形状の最適化を進めることで、磁場感度と空間分解能向上の実現が期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、令和3年度北陸・信越支部学術講演会で発表奨励賞をいただけたこと、講演会主催者様に深くお礼申し上げます。我々の地道な努力が今回の受賞に至ったと思っております。ご指導いただきました安東秀准教授ならびに支援くださった研究室メンバーに深くお礼申し上げます。本受賞をきっかけとして今後の研究生活の励みにしていきたいと思います。

令和3年12月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/23-2.html世界初!個々の原子間の結合強度の測定に成功 ―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功

―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

ポイント

- 個々の原子の並びを見ながら、その結合強度を測る手法(顕微メカニクス計測法)の開発

- 白金原子が一列に並んだ鎖状物質を作製し、その結合強度を測定

- 結合強度が高く、よく伸びる白金原子の鎖状物質

- 原子スケールで制御された機能性物質探索への期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の大島 義文教授、富取 正彦教授、張家奇 大学院生(博士後期課程)、石塚慧介 大学院生(博士後期課程)、環境・エネルギー領域の前園 涼教授、本郷 研太准教授、及び金沢大学・理工研究域 数物科学系の新井 豊子教授は、International School for Advanced Studies (SISSA)のErio Tosatti教授との共同研究で、物質を構成する個々の原子の並びを観察しながら、その結合強度を計測できる顕微メカニクス計測法を開発した。この手法を使って、白金原子が一列に並んだ鎖状物質が強い結合強度を持つとともに、白金の塊(バルク)と比較してかなり大きく引き伸ばしても破断しないという特異な性質を持つことを発見した。実験結果を第一原理計算で解析したところ、この鎖状物質は、エネルギーが最小になる安定構造を取っているわけではなく、その形成に必要な張力が極小な構造であることを突きとめた。この鎖状物質がもつこの特有な性質の解明は、今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。 本研究成果は、2021年4月29日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費, 18H01825, 18H03879、笹川科学研究助成, 2020-2006、ERC ULTRADISS Contract No. 834402, the Italian Ministry of University and Research through PRIN UTFROM N. 20178PZCB5の助成を受けて行われた。 |

原子が鎖状に並んだ1次元物質の力学的性質は、同じ組成や構造を持つバルク物質と大きく異なることが理論計算によって予想されていた。しかし、1次元物質の性質はわずかな原子の変位にも敏感に変化するため測定例が少なく、解明が進んでいない。原子配列構造とその力学的性質の相関を明らかにできれば、1次元物質などの性質を決めるメカニズムの解明に繋がる。このメカニズムこそが、1次元物質を活用した新しい原理で動作する電子デバイスやセンサー開発の指針となる。

最近、私たちは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、従来の手法(小さなSi製テコを利用してその変位から力を計測する手法、TEM-AFM法[*1])では困難だった結合強度の高精度測定を実現している。

本研究では、このTEMホルダー内部で白金原子鎖を150個作製してその特性を詳細に調べ、白金原子鎖における原子結合強度が25 N/mであることを突きとめた。この値は、白金のバルク結晶の原子結合強度20 N/mよりも25%高い。また、原子間結合の長さ(0.25 nm)は最大0.06 nmも延びることが分かった。これは原子結合の最大弾性ひずみが24%になることを示しており、バルク結晶の値(5%以下)と比較して著しく高い(図2)。さらに、第一原理計算の結果を合わせて考察することで、このような特異な原子結合の性質は、白金原子鎖がエネルギー的に最安定な構造ではなく、形成に必要な張力が極小となる構造を取ることによって生まれることがわかった。

本研究は、1次元物質がもつ特異な原子結合に関わる性質を明らかにし、理論計算と組み合わせることによって形成メカニズムを突きとめた点に大きな成果がある。今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。

図1.個々の原子の並びを観察しながら、原子間の結合強度を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてナノ物質の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて物質の結合強度を計測できる。この測定によって、赤矢印で示す部位の白金原子鎖の原子間結合強度が25 N/mであることがわかった。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 題名 | Peculiar Atomic Bond Nature in Platinum Monatomic Chains |

| 著者名 | Jiaqi Zhang, Keisuke Ishizuka, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Erio Tosatti, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c00564 |

【用語解説】

[*1] TEM-AFM法(透過型電子顕微鏡と原子間力顕微鏡を組み合わせた測定法)

従来の測定法の一つ。ナノ物質に接触したSiカンチレバーを引っ張ると、Siカンチレバーがたわむ(変位する)。このたわみ(変位)から、ナノ物質に負荷されている力を求める。一方、この負荷された力によって変形したナノ物質を透過型電子顕微鏡によって計測することで、このナノ物質の機械的強度を得る。ただし、10 nm以下のサイズをもつナノ物質は1Åしか変形しない(原子間距離は2-3Åである)。このような変形を高い精度で測定することは難しく、ナノ物質の強度測定にばらつきが出てしまうという課題があった。

令和3年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html学生のLEさんがA-COE 2020においてBest Poster Presentation Awardsを受賞

学生のLE, Cong Duyさん(博士後期課程3年、応用物理学領域、村田研究室)が12th Asian Conference on Organic Electronics (A-COE 2020)においてBest Poster Presentation Awardsを受賞しました。

Asian Conference on Organic Electronics(A-COE)は、OLEDs、OPVs、DSCs、 ペロブスカイトエレクトロニクス、OFETs、OLETs、有機メモリ、センサ、新しい有機エレクトロニクス等に関する最先端研究の分野において、主にアジアとアジア太平洋地域の研究者に討論の場を提供しています。

今回、A-COE 2020は、11月8日から10日にかけて、オンライン併用で開催されました。

■受賞年月日

令和2年11月10日

■研究題目、論文タイトル等

Extended Lifetime of Fluorescent Organic Light Emitting Diodes by Combining Ultra-Clean Fabrication Conditions and Annealing after Device Fabrication

■研究者、著者

Duy Cong Le and Hideyuki Murata

■受賞対象となった研究の内容

We have previously demonstrated that stability of organic light emitting diodes (OLEDs) is governed by the amount of residual water in an evaporation chamber. To further remove the residual water, two non-evaporable getter pumps (NEGP) were added to the evaporation chamber pumped with tandem turbo molecular pumps (TMP). The lifetime at which luminance reaches to 90% of the initial luminance (LT90=136 h) of devices fabricated with NEGP (OLED-NEGP) showed significant improvement (more than 5 times) than that (25 h) without NEGP (OLED-TMP). We further improve the device LT90 by annealing the device after fabrication. The LT90 (236 h) of the annealed OLED-NEGP showed 9.4 times longer lifetime than that of OLED-TMP. From detailed analysis of photoluminescence lifetime and morphological measurement, the improvement in the stability of annealed OLED-NEG is ascribed to the increase in the density of the hole transport layer.

■受賞にあたって一言

I am honored to receive the award for the best poster presentation of 12th A-COE conference. I acknowledge my supervisor, Prof. Hideyuki Murata for his guidance. I acknowledge members in Murata laboratory for their assistance. I also acknowledge my wife, Linh for consistently inspiring me during my graduate study. Finally, I am indebted to my parents for their reliable supports.

令和2年12月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/4-1.html蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

ポイント

- 蛍光タンパク質とは下村脩らが発見したGFP及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、基礎医学・生物学研究に広く利用されている。今回、金属と水溶液の界面に蛍光タンパク質を配置し、そのフォトルミネッセンス(蛍光)を電気制御することに世界で初めて成功した。

- この原理をもとに、蛍光タンパク質を用いた微小ディスプレイの作成と動作にも成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科のTRISHA, Farha Diba(博士後期課程学生)、濱宏丞(博士前期課程学生・研究当時)、生命機能工学領域の今康身依子研究員、平塚祐一准教授、筒井秀和准教授らの研究グループは、蛍光タンパク質のフォトルミネッセンス(蛍光)を電気的に制御する手法を世界で初めて確立し、この原理を用いた微小ディスプレイの作成と動作に成功した。

蛍光タンパク質とは、下村脩らによりオワンクラゲから最初に発見された緑色蛍光タンパク質(GFP)及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、成熟の過程で自身の3つのアミノ酸が化学変化を起こし明るい蛍光発色団へと変化する。生体内の細胞や分子を追跡したり、局所環境センサーを作ったりすることが可能になり、GFPの発見は2008年のノーベル化学賞の対象になった。蛍光タンパク質は多様な光学特性を示すことでも知られ、例えば、フォトスイッチングという現象を使うと、蛍光顕微鏡の空間解像度を格段に良くすることができ、その技術も2014年のノーベル化学賞の対象に選ばれた。 研究グループは、金薄膜に蛍光タンパク質を固定化し、±1~1.5V程度の電圧を溶液・金属膜間に印加することによりフォトルミネッセンスが最大1000倍以上のコントラスト比で変調される現象を発見した。またこの原理に基づいた、大きさ約0.5ミリのセグメントディスプレイの試作と動作に成功した(下図)。 本成果は、5月8日(水)に「Applied Physics Express (アプライド・フィジックス・エクスプレス)」誌に掲載された。 なお、本研究は、国立研究開発法人理化学研究所・光量子工学研究センターとの共同研究であり、また、科学研究費補助金、光科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究支援財団などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

基礎医学・生物学研究で広く使われている蛍光タンパク質の性質は、溶液や細胞内環境において詳しく調べられてきた。今回、金属―溶液の界面という環境において、新たな一面を示すことが明らかになった。現状での表示装置としての性能は既存技術に比べれば動作速度や安定性の点で及ばないものの、今後、電気制御メカニズムの詳細が明らかになれば、蛍光タンパク質の利用は、分子センサー素子など、従来の分野を超えてより多様な広がりをみせる可能性がある。

<論文情報>

"Electric-field control of fluorescence protein emissions at the metal-solution interface"

(金属・溶液界面における蛍光タンパク質発光の電圧制御)

https://iopscience.iop.org/article/10.7567/1882-0786/ab1ff6

T. D. Farha, K. Hama, M. Imayasu, Y. Hiratsuka, A. Miyawaki and H. Tsutsui

Applied Physics Express (2019)

令和元年5月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/16-1.html環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択

環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択されました。

■掲載誌

Nanoscale 10(26), 12349-12355, 2018

■著者

Ngoc Huynh Van(博士研究員), Manoharan Muruganathan, Jothiramalingam Kulothungan(博士研究員)and Hiroshi Mizuta

■論文タイトル

Fabrication of a three-terminal graphene nanoelectromechanical switch using two-dimensional materials

■論文概要

異種2次元材料をヘテロ積層したスタック構造を用いて、オフ状態では物理的に切り離されたチャネル構造を有する3端子型のグラフェンナノ電子機械(3T-GNEM)スイッチを初めて開発しました。六方晶窒化ホウ素(h-BN)を誘電層として用い、最上部の可動グラフェン両持ち梁をドレインに、また固定グラフェン膜をソースおよびゲートとして設けました。これらを縦に積層化することで小さな素子面積を実現しています。スイッチのオフ状態では、ドレイン‐ソース間に空隙が存在しますが、最下部のグラフェンゲートに電圧を印加することで、オン状態では、最上部の両持ち梁グラフェンドレインが機械的に変位してグラフェンソースに電気的にコンタクトします。この3端子型GNEMスイッチにより、室温で、従来のMOSFETによるサブスレッショルド係数(SS)の理論限界値〜 60 mV / decを遙かに下回るSS=10.4 mV / decを達成することに成功しました。

本研究成果は、以下の研究助成によって得られました。

- 事業名:科学研究費補助金・基盤研究(S)

- 研究科題名:「集積グラフェンNEMS複合機能素子によるオートノマス・超高感度センサーの開発」(課題番号25220904,代表:水田 博)

- 研究開発期間:平成25~29年度

平成30年7月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/07/12-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/07/05-1.html水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.html