研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の永原さんが第6回フロンティア太陽電池セミナーにおいて優秀ポスター賞を受賞

学生の永原光倫さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が、第6回フロンティア太陽電池セミナーにおいて優秀ポスター賞を受賞しました。

フロンティア太陽電池セミナーは、産官学の様々な分野で太陽電池研究に取り組む研究者が集まり、シリコンや化合物など無機系、有機薄膜系、ペロブスカイト型、さらには量子ドット型など新しい太陽電池も含み、広く太陽電池の開発研究および関連する基盤技術を題材に取り上げ、様々な視点から徹底的に議論し、研究者間での連携を深めることで、本研究分野の飛躍的な発展の促進を図るものです。

第6回フロンティア太陽電池セミナーは令和6年12月12日~13日にかけて、愛媛県(松山市)にて開催されました。

※参考:第6回フロンティア太陽電池セミナー

■受賞年月日

令和6年12月13日

■研究題目、論文タイトル等

封止材とカバーガラスを使用しない曲面結晶Si太陽電池モジュールの機械的強度および浸水試験

■研究者、著者

永原光倫、Huynh Thi Cam Tu、大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

封止材とカバーガラスを使用しない曲面・大面積結晶Si太陽電池モジュールに対し、JIS規格に基づく砂袋式荷重試験と降雹試験の2種類の機械的強度試験を行った。結果として、砂袋式荷重試験では、切削加工により作製したポリカーボネート(PC)ベースが破壊されないことや、フロントカバーであるPC板と太陽電池セルの接触による破損がないことが分かった。降雹試験では、降雹によるフロントカバーに傷が確認されないことや、衝撃による太陽電池セルの破損が見られないことを確認した。以上のことから、従来型太陽電池モジュールの評価基準を満たす機械的強度を有することが分かった。また、ベースの端部にOリングをはめ込み、ポリカーボネート製カバーとフレーム状のクランプで押さえることにより水分浸入の抑止を試みた。この構造を持つ小型モジュールに対し浸水試験を行った結果、水分浸入がみられなかったことから、OリングとAlフレームは水分浸入を防ぐ構造であるということが示された。

■受賞にあたって一言

優秀ポスター賞を受賞でき、とてもうれしく思います。研究を進める中で、大平圭介教授をはじめ多くのサポートと貴重な助言をいただいたことが、今回の受賞につながったと感じています。これからも一層研究活動に取り組んでいきたいです。

令和7年1月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/31-2.html学生の鈴木さんがeMEDX-24においてOutstanding Student Poster Awardを受賞

学生の鈴木超さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松村研究室)が、International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)においてOutstanding Student Poster Awardを受賞しました。

eMEDX-24は令和6年12月19日~20日にかけて石川県にて開催されたバイオマテリアルとDXの融合に関する国際会議です。同会議では、ウェルビーイングの実現に貢献することに重点を置き、高分子やナノマテリアルなどの材料とコンピューターサイエンスの融合による医療材料研究に関する最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:eMEDX-24

■受賞年月日

令和6年12月20日

■研究題目、論文タイトル等

Synthesis and Evaluation of Donor-Acceptor Conjugated Polymers for Thermo-responsive Protein DDS

■研究者、著者

鈴木超、松村和明

■受賞対象となった研究の内容

温度応答性の高分子を用いたドラッグデリバリーシステム(DDS)のための生体内での発熱源として、近赤外光を吸収して発熱するドナーアクセプター(DA)高分子の合成を行いました。このDAポリマーをナノ粒子化することに成功し、808nmの近赤外光を照射することで速やかな発熱を確認しました。今後はこのポリマーナノ粒子と温度応答性高分子を組み合わせることで、近赤外光に応答した薬物放出可能なDDSの創出に取り組んでいきます。

■受賞にあたって一言

今回、Outstanding Student Poster Awardを受賞することができ、大変光栄です。国内外の研究者、学生の方々から様々な質問をいただき、とても刺激的な機会となりました。これからもより一層研究に励みたいと思います。

令和7年1月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/31-1.htmlJSTのさくらサイエンスプログラムを実施

ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授のマレーシアとの交流計画が国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」に採択されたことを受け、1月9日~1月18日の日程でマレーシア国民大学(UKM)及びマレーシアマラッカ技術大学(UTeM)並びにマレーシアプトラ大学(UPM)から13名の教員・研究者・大学院生を本学に受け入れました。

「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」は、産学官の緊密な連携により、諸外国・地域の青少年を我が国に招へいし、我が国の青少年との科学技術分野の交流を行う事業です。これを通して、

①科学技術イノベーションに貢献しうる優秀な人材の養成・確保

②国際的頭脳循環の促進

③日本と諸外国・地域の教育研究機関間の継続的連携・協力・交流

④科学技術外交にも資する日本と諸外国・地域との友好関係の強化

に貢献し、ひいては、日本及び世界の科学技術・イノベーションの発展に寄与することを目的とします。

参考:https://ssp.jst.go.jp/outline/detail/

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しており、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨は昨年実施された環境・エネルギー分野に続いてナノマテリアル・デバイス・計測分野にて交流を実施し、本学のマレーシアにおける学術的交流活動をより広く促進する効果を狙った計画となりました。また、今回、本学での学位取得者であるAmbri教授(UKM)とAsyadi教授(UTeM)が実施担当者として来日し、本学と各大学の交流基盤を再構築することができました。プログラム期間中には、本学教員による研究指導等を実施し、最終日には成果報告会が行われました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔体験や、ゆのくにの森での蒔絵体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、中谷宇吉郎雪の科学館、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

令和7年1月9日~令和7年1月18日

■研究テーマ

ナノマテリアル・デバイス・計測に関する技術交流

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、本学受入教員の村田教授、赤堀准教授、高村由起子教授、廣瀬講師、大島教授、松見教授、上田准教授、篠原准教授、長尾教授に御礼申し上げます。また、降雪の中プログラム実施をサポートして下さった長尾教授、青木助教をはじめとする10名以上の教職員や学生の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

歓迎ミーティング

初雪体験

金沢で金箔貼体験

ゆのくにの森

研究実施風景

成果報告会、終了式

令和7年1月24日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/01/30-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の村田教授が応用物理学会第14回(2024年度)北陸・信越支部貢献賞を受賞

ナノマテリアル・デバイス研究領域の村田英幸教授が公益社団法人応用物理学会第14回(2024年度)北陸・信越支部貢献賞を受賞しました。

応用物理学会は、応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的として設立されました。

応用物理学会北陸・信越支部では、北陸・信越支部活動を通じて応用物理学の発展に顕著な貢献をなした会員に対して、その功績を称え、応用物理学会北陸・信越支部貢献賞を授与しています。

村田教授は、北陸・信越支部の運営と活性化、および有機電子デバイスに関する研究による応用物理学の発展に対する顕著な貢献が評価され、この度の受賞となりました。

※参考:応用物理学会北陸・信越支部

■受賞年月日

令和6年12月7日

■受賞にあたって一言

この度、北陸・信越支部貢献賞を授与していただいたことを大変光栄に存じます。ご推挙いただいた北陸・信越支部幹事の皆様に心から厚くお礼を申し上げます。応用物理学会北陸・信越支部は、新潟、長野、富山、石川、福井の地区幹事から構成され、応用物理学会の地方支部の中で独自に国際学会(EM-NANO)を主催している唯一の支部です。2013年に金沢で開催したEM-NANO2013で組織委員長を務めさせていただいたことは大変貴重な経験となりました。

支部主催の学術講演会では、電気・電子、システム、材料、半導体、光、計測、生物、情報工学など様々な学際分野に関連した発表が活発に行われています。学生の発表に対して教育的な観点からコメントや質問をしていただけるので、応用物理分野で学び始めた学生にとっては最適な発表の場と思います。支部の運営に携わってこられた先生方のご尽力に対して敬意を表すると共に、今後益々の支部のご発展を祈念いたします。

令和7年1月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/23-2.html学生の友水さんが第2回石川テックプラングランプリにおいてリアルテックファンド賞を受賞

学生の友水豪志さん(博士後期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、HO研究室)が第2回石川テックプラングランプリにおいてリアルテックファンド賞(企業賞)を受賞しました。

石川テックプラングランプリは、情熱をもって石川県から科学技術で世界を変えようとするチームを発掘・育成するための支援プログラム「石川テックプランター」の取組の一つで、県内の大学等から発掘した世界を変えるような研究開発と、県内に拠点を持つ企業等とのマッチングの機会を提供し、各機関が連携して支援することにより新産業創出を図ることを目的として開催されています。

第2回石川テックプラングランプリは、令和6年11月30日に石川ハイテク交流センターにて開催されました。書類選考を通過した9チームのファイナリストによるプレゼンテーションが行われ、審査の結果、最優秀賞および企業賞が決定しました。

※参考:第2回石川テックプラングランプリ

■受賞年月日

令和6年11月30日

■研究題目、論文タイトル等

視覚触覚センサを応用したTactile Bedの開発

■チーム名

SofRobo

■研究者、著者

友水豪志、Van Anh HO

■受賞対象となった研究の内容

近年、人間とロボットのインタラクションを確立するために触覚センサに関する研究、特にVision Based Tactile Sensor(VBTS)の研究開発が多方面で進められている。本研究は、VBTSの原理を応用した新しい高解像度なTactile Bed を実現することであり、その有用性と実現可能性について審査員より評価され受賞に至った。

■受賞にあたって一言

このたび、第2回テックプラングランプリにおいてリアルテックファンド賞を受賞することができ、大変光栄に存じます。本発表内容は、本学の副テーマ研究に基づくものでございます。発表にあたり、日頃よりご指導を賜りましたHO, Anh Van教授、佐藤俊樹准教授、また発表資料作成に際し多大なご協力をいただきました株式会社リバネス様に、心より感謝申し上げます。今後も、副テーマ研究に一層注力し、研究の深化に努めてまいります。引き続きご指導ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和7年1月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/23-1.html学生の萩原さんがGel Symposium 2024においてSmart Molecules Best Poster Awardを受賞

学生の萩原礼奈さん(博士後期課程1年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)が14th International Gel Symposium(Gel Symposium 2024)において、Wiley社発行のジャーナルSmart MoleculesよりBest Poster Awardを受賞しました。

Gel Symposiumは、高分子ゲルおよび関連する材料科学・工学の基礎研究と実用的応用における最新の課題に焦点を当てた国際会議です。

Gel Symposium 2024は、令和6年11月17日~21日にかけて沖縄県にて開催され、高分子ゲルだけでなく、無溶媒エラストマー、ゴム、その他のポリマーネットワーク、およびアクティブソフトマターに関する研究についても議論が行われました。

※参考:Gel Symposium 2024

■受賞年月日

令和6年11月21日

■研究題目、論文タイトル等

Design of Open Systems Using Aqueous Polymer Solutions Causing Meniscus Splitting

■研究者、著者

萩原礼奈、桶葭興資

■受賞対象となった研究の内容

高分子溶液の乾燥過程で界面の変形が生じる界面分割現象は非平衡現象の一つとして注目されている。多糖類のみで確認されていたこの現象を合成高分子でも実証した本研究は、開口部のデザインにより湿度を調整することで界面変形パターンの制御に成功した。

■受賞にあたって一言

この度はGel Symposium 2024にてSmart Molecules Best Poster Awardを頂戴し、誠に光栄に思います。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導を賜りました桶葭興資准教授及び研究室のメンバーにこの場を借りて心より御礼申し上げます。今後も界面変形の普遍性を明らかにするため、研究を進めていきます。

令和7年1月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/21-1.html学生の福田さんと北畠さんがプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)と北畠志温さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が一般社団法人プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

第32回秋季大会成形加工シンポジア'24は、「美ら海に響け!成形加工の新たなハーモニー」をスローガンに、令和6年11月27日~28日にかけて、沖縄県にて開催されました。

※参考:プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24

■受賞年月日

令和6年11月27日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

水素化ジシクロペンタジエンの添加によるポリプロピレンのモルフォロジー制御

■研究者、著者

福田雄太、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

食品包装フィルムなどに用いられているポリプロピレン(PP)の剛性を高める新しい手法として、PPと相溶する水素化ジシクロペンタジエンとの混合を提案した。この物質を添加すると、PPは結晶と非晶の中間状態であるメゾ相を経由して結晶化する。それによってPPの結晶構造を制御可能となり剛性が向上する。PPフィルムの薄膜化に繋がる技術である。

■受賞にあたって一言

この度はプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24 においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

【北畠志温さん】

■研究題目、論文タイトル等

ポリメタクリル酸メチルの添加によるポリプロピレンの流動誘起結晶化挙動の変化

■研究者、著者

北畠志温、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

結晶性高分子であるポリプロピレン(PP)の流動誘起結晶化を飛躍的に促進する技術として、低分子量のポリメタクリル酸メチル(PMMA)を混合する手法を提案した。溶融状態においてPMMAは低粘度でありPP中で大きく変形するが、冷却過程で急激に増粘し、剛体粒子として作用する。その結果、結晶化温度近傍ではPPのみが変形を受け、流動誘起結晶化が進み成形体の剛性が高くなる。高剛性化を単純な方法で達成可能な新技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年1月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/17-1.html学生の中嶋さんが日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞

学生の中嶋まいさん(博士前期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が公益社団法人日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞しました。

日本顕微鏡学会は顕微鏡学に関わる研究発表、知識の交換並びに社会との連絡連携の場となり、顕微鏡学の進歩発展を図り、もって社会および産業界に寄与することを目的として、電子顕微鏡(学)に関する理論、基礎的な研究を行うとともに、産業界、医学界、生物界における実際問題への応用研究も盛んに行っています。

同学会第67回シンポジウムは、『GXに貢献する顕微科学の未来』をメインテーマとして、令和6年11月2日~3日にかけて、北海道大学にて開催されました。

学生優秀ポスター賞は、顕微鏡技術(装置・手法)部門、医学・生物科学部門、材料・物質科学部門の各部門ごとに選考が行われ、優れたポスター発表を行った学生に授与されるものです。

※参考:日本顕微鏡学会第67回シンポジウム

■受賞年月日

令和6年11月2日

■研究題目、論文タイトル等

GaSeナノリボンの電子照射によるスイッチング動作の検証

■研究者、著者

中嶋まい、Limi Chen、麻生浩平、高村(山田)由起子、大島義文

■受賞対象となった研究の内容

GaSe(セレン化ガリウム)は光や電子に対して高い光伝導効果が知られている二次元材料であり、超小型スイッチングデバイスへの応用が期待されている。しかし、二次元材料の電子に対する応答を測定することは難しく、電子照射効果の影響は解明されていなかった。

本研究では、二次元材料の転写方法の改善と、独自に開発したその場電子顕微鏡観察法を行い、原子構造の観察をしながら電子照射下の電気伝導測定を行った。この結果、初めて電子照射量に対する電流の増加量(=応答率)を導くことができ、電子照射応答のメカニズムの解明に貢献した。

■受賞にあたって一言

この度は学生優秀ポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導をしてくださった大島義文教授、高村(山田)由起子教授、および研究室の皆様に深くお礼申し上げます。今後も、二次元材料の物性研究を進めて参ります。

令和7年1月16日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/16-1.htmlなぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは? ~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは?

~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

【ポイント】

- レーザーラマン散乱分光法を応用した格子振動の解析手法を、熱電材料の熱伝導率評価に適用しました。

- 実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)において、4次以上の高次の非調和振動はほとんど存在しないことを実証しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のLiu Ruian大学院生(博士後期課程)、小矢野 幹夫教授は、レーザーラマン散乱分光法を実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)に適用し、4次以上の高次の非調和格子振動がほとんど存在しないことを実証しました。この成果は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。 |

【研究背景と内容】

熱電変換技術は、固体素子(以下、「熱電素子」という。)のみを使って、熱エネルギーから電気エネルギーを取り出したり、電気によって熱の流れを制御する技術です。熱電変換技術のうち、熱電素子に直流電流を流すと素子の両端でそれぞれ吸発熱がおこるペルチェ効果と、素子に温度差をつけると電圧が発生するゼーベック効果があります(図1)。特に、ペルチェ効果は、インターネットや先進AI技術を支える光通信用レーザーダイオードの温度制御に使用されており、私たちの豊かな生活を陰で支えている必要不可欠なものです。

| 図1 一対のp型およびn型の熱電素子を組み合わせたπ型熱電モジュールの概念図。熱電モジュールに直流電流を流すと上下電極で吸発熱が起こり(左図)、温度差をつけると逆に電圧が発生する(右図)。 |

このように産業応用されている熱電素子の心臓部にはビスマス-テルル-セレン系の材料が使われています。この材料は、同じような結晶構造を持つビスマス-アンチモン-テルル系材料と組み合わせて熱電素子が製造されます。このビスマス-テルル-セレン系の熱電材料は、熱を伝えにくいという性質(低い熱伝導率*1)が特徴で、優れた熱電性能を持っています。電気の良導体であるにもかかわらず、窓ガラスのような絶縁体と同等の熱伝導率(約 1 W/mK)を示します。

低い熱伝導率の原因として、これまで格子振動の非調和項が熱の流れを阻害していることが効いているのではないかと考えられてきましたが、よくわかっていませんでした。本研究は、レーザーラマン散乱分光法をビスマス-テルル-セレン系材料に適用して、格子振動の高次の項がどのようになっているかを確かめた画期的なものです。

レーザーラマン散乱分光法は、試料に単色レーザー光を照射して、散乱してきた光(ラマン散乱光)と入射レーザー光のエネルギー差から、物質中の格子振動のエネルギーを測定する手法です。さらに散乱光ピークのピーク幅を解析することにより、格子振動の緩和時間(格子振動がどれくらいの速さで励起されて減衰するか)に関する情報が得られます。得られた振動エネルギーを、計算機でシミュレーションした結果と比較することにより、どの振動パターンがどのようなエネルギーを持っているかを推測することも可能です。

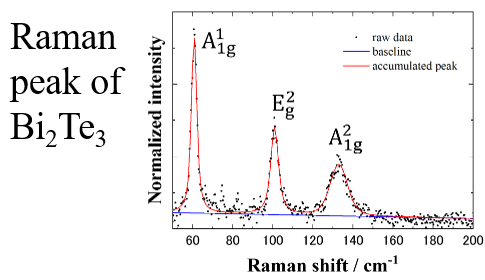

私たちは図2に示す温度可変ラマン散乱分光器を用いて、ビスマス-テルル-セレン系材料のラマン散乱スペクトルを広い温度範囲で測定し、その変化を詳細に解析しました。スペクトルは図3に示すように3本のピーク(一つ一つが格子振動のエネルギーに対応します)からなっており、その半値幅を温度に対してプロットすると、温度の上昇とともにほとんど直線的に増加しています(図4)。この温度変化をBalkanskiモデル*4を使って解析すると、「格子振動には非調和成分が存在するが、それは3次までの振動であり、4次以上の非調和振動*2*3は存在しない」ということが明らかになりました。4次の非調和振動は近似的には大きな振幅をもった格子振動に対応するため、この結果は、「大振動振幅が熱の流れを阻害することは、ビスマス-テルル-セレン系材料の低熱伝導率の原因ではない」ということを示しており、むしろ構成元素が重元素であることが主な理由であることを明確に表しています。

| 図2 レーザーラマン散乱分光実験の様子。温度可変チェンバー内のアルミ基板上に設置された試料に、光学窓を通してレーザー光を照射する。散乱されたラマン光は顕微鏡の接眼レンズを通して分光器で分光される。 |

| 図3 実測された熱電材料Bi2Te3のラマンスペクトルの一例。特徴的な3本のピーク(A1gおよびEgモード)が観測される。黒点が測定値、赤線はフィッテイング曲線である。 |

| 図4 ラマンピークの半値幅の温度依存性の一例。温度の上昇とともに、ほとんど直線的に半値幅が広くなっていることが分かる。4次の非調和項が含まれる場合は、この振る舞いが下凸の曲線となる。 |

これらの情報は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。さらにレーザーラマン散乱分光法が物質の熱の伝わり方を解析する一つの有効な手法として提示されたため、今後、他の材料の熱測定にも同様の手法が応用されることが期待されます。

本成果は、2024年11月25日に科学雑誌「Physical Review B」に掲載されました。なお、本研究は、科学研究費助成事業基盤研究(C)20K05343の支援のもと行われたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review B 110, 174310(2024) |

| 論文題目 | Investigation of phonon anharmonicity in Se-doped Bi2Te3 via temperature-dependent Raman spectroscopy |

| 著者 | Ruian Liu, and Mikio Koyano |

| 掲載日 | 2024年11月25日 |

| DOI | 10.1103/PhysRevB.110.174310 |

【用語説明】

熱の伝わりやすさを示す指標。固体の場合、単位温度差を付けた場合に単位時間内に流れる、単位長さ単位断面積当たりの熱量で定義される(単位: W/mK)。一般に熱伝導率が高い物質(金属等)は熱をよく伝え、電気を流さない絶縁体は熱を伝えにくい。熱電変換材料の場合は、高い伝導率と低い伝導率という相反する物性が要求される。

物質中では原子の熱振動を通じて熱エネルギーが高温側から低温側に伝わっていく。このときの状態は、原子がバネで規則的につながれたモデルで記述することができる。フックの法則に従う理想的なバネで構成されていれば、原子が振動したとき、この連成振動系の固有振動のみが安定なエネルギーを持つ。この振動状態を調和振動と呼ぶ。

調和振動のみでは固体の熱膨張が説明できないため、実際の固体物質を構成しているバネは非線形バネである。非線形バネは、調和振動に加えて3次や4次の高次の非調和項を持っている(図5)。3次の項は振動の平衡位置のずれ、4次の項は大振幅振動に近似的に対応する。非調和項が存在すると音波同士の衝突が可能となるため、より減衰が速くなり熱エネルギーの伝播が阻害される。

音波とのアナロジーで考えると、調和振動は基準音(純音)に、非調和項は倍音に対応する。

物質の振動特性を解析するための理論モデルで、特にラマン散乱分光法のデータを解析する際に用いる。このモデルが提唱する半値幅の温度依存性を用いることにより、格子振動の非調和項を次数ごとに分離することができる。

図5 格子振動の調和項(調和振動)と非調和項の概念図。

令和7年1月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/01/06-1.htmlInternational Symposium on Exponential Biomedical DX 2024を開催

2024年12月19日から20日にかけて、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点主催の第1回国際シンポジウム「International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)」を石川ハイテク交流センターにて開催しました。本シンポジウムでは、「ウェルビーイングの実現」をテーマに、バイオメディカルサイエンス・テクノロジーの最前線で活躍する国内外の研究者・科学者が一堂に会し、多岐にわたるテーマについて自由闊達な議論が展開されました。参加者は総勢148名に上り、基調講演4件、特別講演9件、招待講演32件が行われました。

本学の寺野 稔 学長および大会長である超越バイオメディカルDX研究拠点長の松村 和明 教授による開会挨拶の後、東京女子医科大学 岡野 光夫 名誉教授と亜洲大学校 キ・ドン・パク 教授による基調講演が行われました。岡野名誉教授は温度応答性高分子材料の研究、パク教授は生理活性ヒドロゲルの研究について、それぞれ医療分野への応用を含めた最先端の成果を発表し、参加者の大きな関心を引きました。続いて、バイオメディカル分野で活躍するトップランナーの研究者による特別講演や招待講演が行われ、参加者同士の活発な意見交換が展開されました。また、北陸三県のバイオメディカル研究室に所属するJST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)に採択された博士後期課程の学生が主催する特別セッションでは、博士号取得後のキャリアプランについて熱心な議論が交わされました。

二日目には、京都大学 秋吉 一成 名誉教授と韓国科学技術研究院 クァン・リョル・リー 博士による基調講演が行われました。秋吉名誉教授はバイオインスパイアードナノマテリアルを活用したドラッグデリバリーシステムの開発について、また、リー博士はマテリアルズR&Dデータにおけるスキーマおよび語彙の標準化に関する研究成果について講演されました。その後、バイオメディカル分野を牽引する第一線の研究者による特別講演や招待講演が続き、参加者間では熱心な議論や意見交換が行われました。また、国内外の学生による最新の研究に関するポスター発表(49件)が行われ、活発なディスカッションが繰り広げられました。その結果、4名の学生が最優秀学生ポスター賞を、8名の学生が優秀学生ポスター賞を受賞し、授賞式が執り行われました。その後、本学超越バイオメディカルDX研究拠点の栗澤 元一 教授および都 英次郎 教授による挨拶で締めくくられ、盛況のうちに終了しました。

本シンポジウムの開催を契機に、ウェルビーイングの実現に向けて、超越バイオメディカルDX研究のさらなる加速を目指して邁進してまいります。

開会の挨拶をする寺野 稔 学長(左)と

松村 和明 超越バイオメディカルDX研究拠点長

基調講演①

岡野 光夫 名誉教授

(東京女子医科大学)

基調講演②

キ・ドン・パク 教授

(亜州大学校)

基調講演③

秋吉 一成 名誉教授

(京都大学)

基調講演④

クァン・リョル・リー 博士

(韓国科学技術研究院)

SPRING主催特別セッション

ポスター発表

優秀学生ポスター賞受賞式

閉会の挨拶をする栗澤 元一 教授(左)と

都 英次郎 教授(右)

シンポジウムの様子

令和6年12月27日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/27-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授の研究課題が令和6年度TeSH GAPファンドプログラム『ステップ2』に採択

本学が金沢大学とともに主幹機関を務め、北陸3県の13大学・3高専が参画するスタートアップ創出プラットフォーム"Tech Startup HOKURIKU (TeSH)"のGAPファンドプログラム『ステップ2』に、物質化学フロンティア研究領域の都英次郎教授を研究代表者とする研究開発課題『超越がん細菌療法』が採択されました。

参考: R6年度 TeSH GAPファンドプログラム『ステップ2』採択者

TeSHは、2024年1月にJSTの"大学発新産業創出基金事業(2023-2027)スタートアップ・エコシステム共創プログラム"の"地域プラットフォーム"の一つに選ばれました。TeSHが支援するGAPファンドは、基礎研究の成果をビジネスとしての可能性を評価できる段階まで引き上げる「ステップ1」と、概念実証からスタートアップ組成までを支援する「ステップ2」からなります。

このたび都教授が採択されたステップ2は、最大3年間で6,000万円が支援されるもので、1年ごとに継続の可否が審査されます。また、共同で申請することが必須条件となっている事業化推進機関は『QBキャピタル合同会社』が担当し、事業化計画立案・事業育成、経営者人材のマッチングを担当します。

ステップ2のプログラムを通して、都教授とQBキャピタル合同会社が連携し、革新的なJAIST発スタートアップを創出することが期待されます。

なお、令和7年度のステップ1(支援金額500万円、1年間)は、2025年1月7日から2月28日まで募集します。スタートアップ企業の設立、事業化等により、自ら大学の研究成果の社会還元を目指す意欲のある教職員・学生(博士、修士)の皆様の積極的な応募を期待しています。

令和6年12月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/25-2.html福井県立坂井高校の学生さんが来学

12月12日(木)、福井県立坂井高校の生徒30名の皆さんが施設見学のため来学しました。

同校は「マイスター・ハイスクール普及促進事業」の拠点校に指定されており、その一環として大学の最先端技術を学ぶことを目的として行われました。

人間情報学研究領域の池 勇勳准教授の研究室を訪問し、池准教授と学生が無人移動ロボットの実演を行いました。また、情報社会基盤研究センターの大規模並列計算機「KAGAYAKI」や貴重図書室の『解体新書』(杉田玄白著)、パズル展示施設JAISTギャラリーを見学しました。

池研究室のロボット実演では、多くの生徒さんから「おおっ~」という驚きの声も聞こえてきました。皆さんとても熱心に、楽しそうに見学してくださり、ありがとうございました。

池研究室にて無人移動ロボットの実演

大規模並列計算機KAGAYAKIの見学

貴重図書室の見学

JAISTギャラリーの見学

令和6年12月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/25-1.html量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.htmlOIST-JAIST Joint Symposiumを開催

11月27日(水)、沖縄科学技術大学院大学(以下「OIST」という。) にて、OIST-JAIST Joint Symposiumを開催しました。

OISTと本学(JAIST)は、令和5年度に学術協力に関する基本協定を締結して両大学間の学術協力の強化を進めてきましたが、この度、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しました。

"Collaborative Innovation for a Sustainable Future through Advanced Materials Science"をテーマに開催した今回のシンポジウムは、OIST カリン マルキデス 学長及び御手洗 哲司 研究担当ディーンによる開会挨拶後、OIST 細胞シグナルユニット 山本 雅 教授、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点 栗澤 元一 教授、OIST パイ共役ポリマーユニット クリスティーヌ ラスカム 教授、本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明 教授から、それぞれ先進的な研究についてご講演いただき、OIST エイミー シェン プロボスト及び本学 永井 由佳里 理事(研究振興、社会連携担当)の挨拶をもって閉会となりました。

本シンポジウムが現地のみの開催であったにも関わらず、両大学から約50名の参加がありました。また、質疑応答の時間だけでなく、コーヒーブレイク中にも多くの研究者間で活発な意見交換が行われました。

シンポジウム終了後には、同日OISTと金沢大学ナノ生命科学研究所(NanoLSI)が開催していた8th NanoLSI Symposiumのポスターセッションに本シンポジウム参加者も出席しました。本学からは6名の研究者がポスターセッションにおいて、自身の研究成果を発表しました。同ポスターセッションには、OIST、NanoLSI、本学から総勢80名程の研究者が参加し、多角的な意見交換を繰り広げました。

本シンポジウムの開催は、今後の両大学間での強固な研究連携の構築を目指す上で、大変有意義なものとなりました。本シンポジウムが端緒となり、今後両大学間で新たな研究プロジェクトの発足等、持続可能な共同研究体制が築かれるよう、より一層注力して参ります。

開会の挨拶をするOIST マルキデス学長(左)と御手洗研究担当ディーン(右)

講演① "Development of a New

Methodology of Cancer Chemotherapy"

山本 雅 教授(OIST 細胞シグナルユニット)

講演② "Enhancing Healing Power with Green Tea Nanomedicine for Treatment of Intractable Diseases"

栗澤 元一 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演③ "Dual-catalytic Reactions to Promote Previously Inaccessible Reactions"

クリスティーヌ ラスカム 教授

(OIST パイ共役ポリマーユニット)

講演④ "Streaming Materials Discovery by High-Throughput Experimentation and Machine Learning"

谷池 俊明 教授(本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点)

閉会の挨拶をするOIST シェンプロボスト(左)と本学 永井理事(右)

OIST、NanoLSI、本学のポスターセッション

令和6年12月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/06-2.html修了生の本保さんらの論文がACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択

修了生の本保徹也さん(平成31年3月、博士前期課程修了、長尾研究室)、小野祐太朗さん(平成30年3月、博士後期課程修了、長尾研究室)、物質化学フロンティア研究領域の青木 健太郎助教、長尾 祐樹教授らの論文が、ACS(アメリカ化学会)出版刊行のACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択されました。

■掲載誌

ACS Applied Polymer Materials 2024, Volume 6, Issue 21

掲載日:2024年11月8日

■著者

Tetsuya Honbo, Yutaro Ono, Kota Suetsugu, Mitsuo Hara, Attila Taborosi, Kentaro Aoki, Shusaku Nagano, Michihisa Koyama, and Yuki Nagao*

■論文タイトル

Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films

■論文概要

アルキルスルホン化ポリイミドのアルキル側鎖長を系統的に制御することで、一定の吸水量でラメラ組織間距離が線形的に拡大することを明らかにした。また、高プロトン伝導性、化学的安定性および耐水性を実現する最適な側鎖長も明らかにした。

論文詳細:http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.4c02490

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/6/21

令和6年11月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/11/28-1.html学生のZHOUさんがICAMT 2024にてBest Poster Awardを受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん (博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室) がInternational Conference on Advanced Materials and Technology (ICAMT 2024)にてBest Poster Awardを受賞しました。

ICAMT2024は、令和6年10月9日~12日にかけて、ベトナム(ハノイ)にて、ハノイ工科大学の材料工学部設立を記念して開催された国際会議です。同会議では、さまざまな先端材料分野の専門家が集まり、材料科学・工学に関する最新の研究成果について議論が行われました。

■受賞年月日

令和6年10月10日

■研究者、著者

Jiabei Zhou(周 佳貝), Kenji Takada, Tatsuo Kaneko and Masayuki Yamaguchi

■研究題目、論文タイトル等

Enhanced mechanical performance of high thermoresistance polybenzimidazole film by pore-construction

■受賞対象となった研究の内容

スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高性能材料に位置づけられるポリベンズイミダゾール(以下、PBI)は、優れた耐熱性と耐薬品性を備えているため、様々な分野で関心を持たれている。金属と比して遥かに軽量であるPBIはバイオベースプロセスでも合成できるため、省・再生エネルギーの目標の実現や、軽量化社会構築に大きく貢献すると期待されている。ただし、キャスト法で得られたPBIフィルムは、特徴的なパターンの形成による不均質化が生じ応用範囲が限られていた。本研究では、PBIフィルムの不均質化の改善に着目し、ナノ粒子分散かつポア形成という手法で改善することに成功した。

■受賞にあたって一言

この度は、ICAMT 2024国際会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和6年11月19日