研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。自然環境と生体物質の歴史に学ぶー高分子の世界に挑戦!ー

自然環境と生体物質の歴史に学ぶ

ー高分子の世界に挑戦!ー

DRY & WET ソフトマテリアル研究室

Laboratory on DRY & WET Soft Materials

准教授:桶葭 興資(OKEYOSHI Kosuke)

E-mail:

[研究分野]

高分子科学、光化学、ソフトマター

[キーワード]

ゲル、水、ソフトマテリアルの幾何学、光機能材料、エネルギー変換材料、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子科学、物理化学、材料科学、光化学、ソフトマターの基礎知識や経験を持っていると望ましいでしょう。そして何より、チャレンジングスピリットを強く持っている人、好奇心の強い人、思考の持久力を高めたい人と研究を始めたいと考えています。

この研究で身につく能力

論理説明能力・解釈能力、科学的な仮説検証・立案力、高精度なディスカッション能力、発表能力、英語コミュニケーション力

学問分野:高分子科学、光化学、コロイド科学、界面化学、幾何学、非線形科学など

【就職先企業・職種】 化学メーカー、医療機器メーカー、自動車関連、材料全般、食品関連、化粧品関連など

研究内容

自然界を見渡すと、目に見えるレベルで綺麗なパターンがたくさんあります。たとえば生体組織は小さな分子から「自己組織化」 によって創り上げられています。これは、物質そのものにだけ由来している訳ではなく、外的な環境が強く作用した結果です。変化する環境に適応できるように生命が進化した結果、多様な空間 パターンやリズムが生まれています。

一方、人工的に合成された分子から物理環境を制御してパターンを創り出す研究は歴史的に長くなされています。しかし、合成分子のままでは医療や工業的に材料化する上で困難を極め、生体組織との調和や自然との共生には幾つものハードルがあります。これに対して我々は直近の研究で、天然分子の多糖が自らパターンを再構築する現象を発見しました。ここで、「なぜ」「どのように」パターンをつくるのかを解明できれば、生体適合性と環境適応性を合わせ持つマテリアルを手に入れることができます。

1.DRY でWET な天然多糖の自己組織化

天然から抽出された多糖は、どのようにcmスケールの幾何学パターンを生み出すのか、特に、乾燥環境下で多糖が見せる「空間認識」の法則性を検証しています。DRY でWET な非平衡環境下、ミクロにもマクロにも高分子が組織化して析出してきます。実際の生体組織が常に乾燥環境におかれながらもWETなからだを維持していることを振り返ってみれば、水中から陸上進出した生体高分子の進化を紐解く鍵があるはずです。

2.ソフトマテリアルのパターン制御

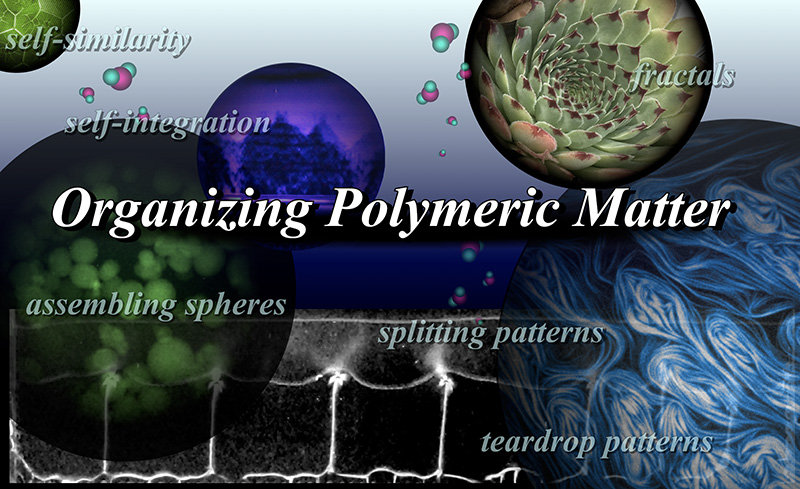

生体高分子、合成高分子に関わらず多くのソフトマテリアルは、界面の応力制御によって形態の制御が可能です。ほんの小さな環境の違いや僅かな力学的エネルギー負荷によって、多様な構造や形態を見せます(自己集積、自己相似、フラクタルなど:図参照)。これを利用してDRY でWET な環境に適応した医療用材料の設計法を見出したいと考えています。

これら「自然美の追求」を基に現象の法則性を導くことが究極目標です。そして、生物がなぜパターンを創るようになったのか?自然科学の大命題に挑戦しています。

主な研究業績

- Bioinspired gels: polymeric designs towards artificial photosynthesis. Hagiwara R, Yoshida R, Okeyoshi K, Chemical Communications 60, 13314-13324 (2024).

- Recognition of spatial finiteness in meniscus splitting through evaporative interface fluctuations. Wu L, Saito I, Hongo K, Okeyoshi K, Advanced Materials Interfaces 10, 2300510 (2023).

- DRY & WET: meniscus splitting from a mixture of polysaccharides and water. Okeyoshi K, Polymer Journal 52, 1185 (2020).

使用装置

各種光学顕微鏡、各種光学装置(偏光、蛍光など)、画像解析装置、粘度計、密度計、動的光散乱、電子顕微鏡

研究室の指導方針

社会で働くトレーニング期間として、個人個人の能力を最大限に発揮できるようにサポートします。我々のグループは研究・文化の両面で多様な環境に在り、多角的な視野を構築する上で日本でも稀に見る貴重なチャンスです。突出した先端研究をみなさんと進めたいと考えています。そのためにも以下1−3の基礎を実践していきます。

1. 実験とディスカッションを通して論理的思考力と先見性の能力を養う。

2. 仮説と検証を繰り返し大目標にアプローチする。

3. 学会発表、学術論文発表を念頭に科学的言語を使う。

これらの積み重ねを自信にして創造力を高めていきたいと考えています。熱いハートのみなさん、ぜひ21世紀のパイオニアを目指して一緒にチャレンジしましょう!

[研究室HP] URL:https://sites.google.com/oke-acgroup.com/web/home-j

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

基礎物理化学・超微量ラマン分光分析研究室

Physical Chemistry, Ultrasensitive Raman Spectroscopy Laboratory

准教授:山本 裕子(YAMAMOTO Yuko S.)

E-mail:

[研究分野]

物理化学境界領域・超微量ラマン分光、量子光学

[キーワード]

ラマン分光学、表面増強ラマン散乱、ナノマテリアル

研究を始めるのに必要な知識・能力

「光について学びたい」「光について詳しくなりたい」「光を使った分析手法を身につけたい」など、「光」あるいは「分光学」に興味を持ち学ぶ意欲があること。これが当研究室で研究を始めるにあたって必要な能力(意欲) です。実現に必要な知識や、技術の修得の仕方は教えます。

大発見したい・ノーベル賞を取りたい・大きな成果を上げたいなどの大きな野望を持つ学生さん・社会人学生さんも大歓迎です。

この研究で身につく能力

光を使った各種分析手法について、基礎~応用までが一貫して身につきます。特に、①ラマン分光法・超微量ラマン分光法(表面増強ラマン散乱, Surface-enhanced Raman scattering)、②紫外可視吸収分光法などの各種吸収分光法。また、可視光レーザーの取り扱いや、光学顕微鏡やミラー・レンズなど各種光学部品の取り扱い・装置の組み立て、分光器の基礎知識や取り扱い方も身につけることができます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、起業等

研究内容

私たちは、光を使った検出方法を軸としながら世界最先端の研究を進めています。光検出は、マテリアル研究を行う上で最も基本的かつ重要な手法のひとつです。

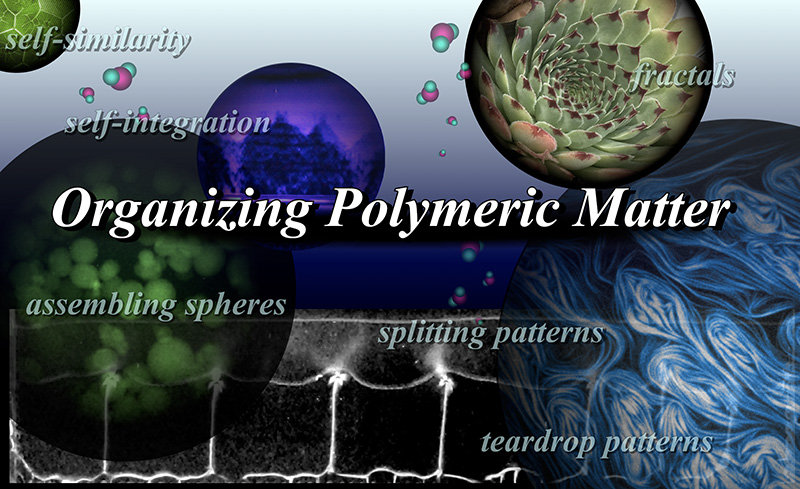

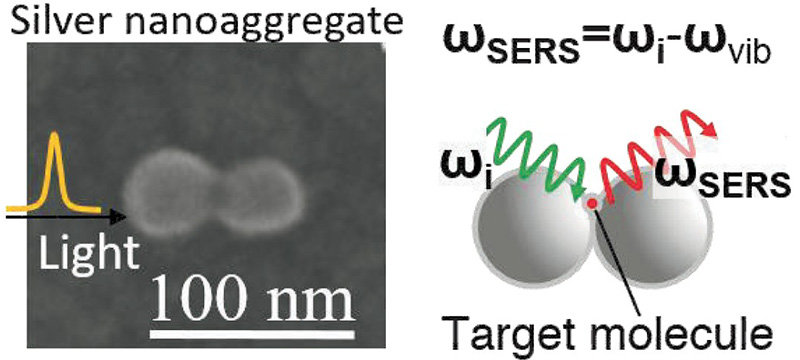

図. 表面増強ラマン散乱法測定の概略図

1.強結合 新しい光学現象を生み出すナノスケール創成場

1970年代に、表面増強ラマン散乱 (Surface-enhanced Raman scattering,SERS) という現象が発見されました。これは、物質に光を当てたときにごくわずかに現れる「ラマン散乱光」が飛躍的に増強する現象のことです。SERS効果は当初、銀のナノ構造体表面で発見されました。そして、発見から50年経ち、なぜラマン散乱効果が飛躍的に増強するのか、そのメカニズムがおおよそ明らかになりました。

私たちは2014年に、ラマン散乱効果が飛躍的に増強する「ホットスポット」では「強結合」という現象が起きており、この「強結合」状態が別の新しい光学現象をも生み出していることを発見しました。

ホットスポットは、ナノ世界の光が作り出す未知のフロンティアの一つです。その発見以来、私たちは銀ナノ粒子がつくるホットスポットでの強結合をさらに深く、詳しく調べ、数々の新現象を発見し続けています。

2.超微量ラマン分光(表面増強ラマン散乱, SERS)

上記の通り、SERSは1970年代に発見され既に50年経っています。しかし未だ目立った実用化例がないことから「Sleeping Giant (眠れる巨人)」と呼ばれています。一方で SERSは人のこころをどこか魅了するのでしょう、巨人を眠りから覚まそうと SERS研究へ新規参入してくる研究者は後を絶ちません。

私たちの研究グルーブでは、銀ナノコロイド粒子を使って SERSを研究しています。銀ナノコロイド粒子は1997年に初めて1分子だけのSERS測定に成功した、極めて重要な実験系です。

その銀ナノコロイド粒子を使って、私たちの研究グループメンバーの一人が2024年に「希土類元素のSERS」という新しい研究分野の開拓に成功したので、次に説明します。

3.希土類元素とSERS

希土類元素(レアアース) は原子番号57番~71番に位置する非常に重い元素で、地球上にほとんど存在しないことから希土類元素と呼ばれています。希土類元素は最外殻の電子配置が互いに似通っているため、化学的な手法でその種類を同定することが難しい問題があります。

当研究室では2024年、希土類元素を含むキレート分子の SERSを測定することで、間接的に希土類元素であるLa(ランタン) とGd(ガドリニウム) を互いに識別することに成功しました。これは世界的に見て非常にユニークかつ重要な研究成果です。とても難しい研究ですが、研究に新たに参画する挑戦者をお待ちしています。

4.金属材料と電気化学

当研究室ではまた、物理化学分野、特に金属材料科学と電気化学の境界領域での研究もスタートしています。まだ詳しくお伝えすることができませんが、世界に大きなインパクトを与える大きな研究成果を期待しながら日々研究を続けています。

参考文献・これまでの研究業績や論文にご興味がある方は、お気軽に指導教員までメール(  )または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

)または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

主な研究業績

- Jin Hao, Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Classification of La3+ and Gd3+ rare earth ions using surface-enhanced Raman scattering”, Journal of Physical Chemistry C, 128, 5611 (2024)

- Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Basics and Frontiers of Electromagnetic Mechanism of SERS Hotspots” In Book: Procházka, M., Kneipp, J., Zhao, B., Ozaki, Y. (eds) “Surface- and Tip-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy” Springer, Singapore (2024)

- 山本裕子 , “ プラズモンと分子の電磁相互作用の基礎 ”, 応用物理学会フォトニクスニュース , 9(2), 68-72 (2023)

使用装置

表面増強ラマン顕微鏡(自作)

ラマン顕微鏡

紫外可視吸収測定器

密度汎関数(DFT)計算装置

研究室の指導方針

世界トップレベルで基礎研究を行うための、自由闊達な研究環境を提供しています。当研究室にはコアタイムがありません。各自が自由な時間で研究を組み立てており、そのスタイルを奨励しています。研究室内のメンバーとの情報交換・互いの進捗の確認は、週一回の全体ミーティングおよび輪講セミナーにて行います。そのため、自律的にしっかりと研究生活を組み立てられるタイプの学生の方に適した環境です。

自らの研究成果を世に発信するため、年1回程度の学会発表を推奨しています。研究テーマの設定は、指導教員が提示する研究テーマを参考に、個々の学生さんの興味範囲・方向性を取り入れつつ最大限希望に添う形で行います。基本的に、研究成果は国際論文(英語)という形で世に広く発表することを目指していきます。プロの研究者を志望する方にお勧めです。

もちろん、指導教員による個別指導を随時行います。指導教員の持つ知識や経験をどんどん活用してください。

人工細胞膜の形や動きを探求する

人工細胞膜の形や動きを探求する

生体ソフトマター物理研究室

Laboratory on Biological and Soft Matter Physics

准教授:濵田 勉(HAMADA Tsutomu)

E-mail:

[研究分野]

ソフトマター物理、生物物理

[キーワード]

ソフトマター、人工細胞、生体膜、リポソーム、相分離、分子ロボティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

リポソームの実験に興味を持って楽しく取り組めること、物理・化学の基本的な知識があることが望ましいです。

この研究で身につく能力

- 人工細胞膜の実験技術

- ソフトマターの物理化学に関する知識

- 光学顕微鏡を主とする分析装置の取り扱い技術

- 英語の学術論文を読み書きする力

- 学会発表や修士・博士論文などで成果を表現する力

【就職先企業・職種】 化粧品、食品、化学、機械、バイオ研究開発など

研究内容

両親媒性ソフトマターである脂質分子は、自己集合して膜を形成します。脂質膜は、2次元膜面内での相分離や、3次元空間でのベシクル変形などの多様な物理現象を示し、その構造は弾性エネルギーにより支配されます。生体細胞は、この脂質膜を器・界面として利用しています。ミトコンドリア・小胞体のような複雑な構造体を形成したり、膜の融合・分裂などのダイナミックな動きが物質輸送を行っています。また、脂質膜小胞は、ドラッグデリバリーや化粧品などの材料としての応用開発も進められています。

両親媒性ソフトマターである脂質分子は、自己集合して膜を形成します。脂質膜は、2次元膜面内での相分離や、3次元空間でのベシクル変形などの多様な物理現象を示し、その構造は弾性エネルギーにより支配されます。生体細胞は、この脂質膜を器・界面として利用しています。ミトコンドリア・小胞体のような複雑な構造体を形成したり、膜の融合・分裂などのダイナミックな動きが物質輸送を行っています。また、脂質膜小胞は、ドラッグデリバリーや化粧品などの材料としての応用開発も進められています。

私たちは、ソフトマター物理学的な視点から、細胞サイズの人工膜小胞(リポソーム)をデザインします。分子が集まることで創発する膜の秩序状態やダイナミクスに注目し、特に相分離・相転移などの物理現象が関連する膜の動的な構造や機能の研究を進めています。多様な膜現象を支配する物理化学法則の解明や新奇現象の発見を目指し、膜の世界を探求します。

1.膜の動態コントロール

光応答性分子を膜に導入することで、膜の融合、相分離の生成・消滅、小胞の開閉(細胞のオートファジーに類似した動き)、膜の出芽(細胞のエンドサイト-シスに類似した動き)を光で制御できることを発見しています。ナノメートル領域の膜分子の反応を、マイクロメートル領域の膜ダイナミクスに変換する機能システムを、膜の物性に基づき設計します。

2.膜の相分離現象

生体細胞膜を模倣した不均一な膜表面(相分離構造)を人工的に作り出し、不均一パターンを動的に制御する因子や法則姓を明らかにします。これまでに、分子の電荷による影響や、膜曲率との関連、コロイドやDNA等のゲスト分子との相互作用について明らかにしています。

3.膜の力学応答

物理的刺激に対する膜ダイナミクスの研究を行っています。これまでに、シアストレスや浸透圧によって膜面の相分離構造・パターンが変化することを発見しています。刺激の強さ、温度、膜の分子組成などに依存した、膜の応答ダイナミクスの体系化を進めています。

主な研究業績

- "Photo-induced fusion of lipid bilayer membranes" Y. Suzuki, et al., Langmuir, 33, 2671 (2017).

- "Domain dynamics of phase-separated lipid membranes under shear flow" T. Hamada et al., Soft Matter, 18, 9069 (2022).

- "人工細胞膜のダイナミクス解析と構造制御" 濵田勉, 応用物理, 86, 875 (2017).

使用装置

画像解析システム

蛍光・位相差顕微鏡

研究室の指導方針

私たちは、人工細胞膜の新奇現象を発見し、膜の新たな可能性を表現することで、膜系が示す物理現象の原理究明を目的に研究をしています。研究活動を通して、基礎知識を活用し課題を解決する能力を養い、好奇心を持ち自ら調べ学ぶことの楽しさを経験してもらいたく思います。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hamada

材料とバイオを使ってゲームチェンジングテクノロジーを生み出す!

材料とバイオを使ってゲームチェンジング

テクノロジーを生み出す!

先進生物工学研究室 Laboratory on Advanced Bioengineering

教授:都 英次郎(MIYAKO Eijiro)

E-mail:

[研究分野]

生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシン

[キーワード]

ナノロボット、ナノバイオ、ナノ材料、生体機能材料、バイオテクノロジー、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究を始めるにあたり特別な知識・能力は問いません。本物の科学者や世界で活躍できる第一線の研究者に本気でなりたいと考えている学生を募集しています。特に新しい技術や新分野を開拓しようと柔軟性、協調性、好奇心、志を持った熱心な学生を求めています。

この研究で身につく能力

私たちの研究室では色々な研究手法を組み合わせた学際的な研究を行っているので多くのことを学ぶことができます。例えば、有機合成、生化学、遺伝子工学、細胞や動物実験に係る手技、ナノ材料、医療用デバイス、ロボットなどの様々な知識や技術を習得することができます。

研究内容

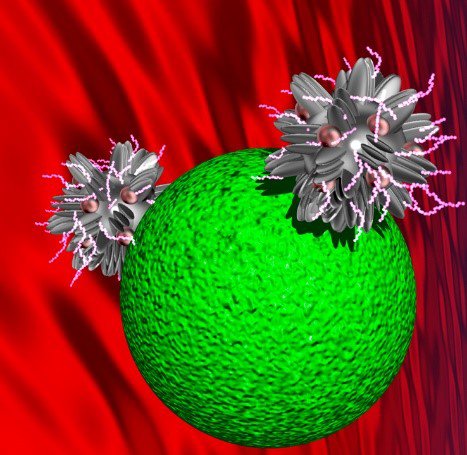

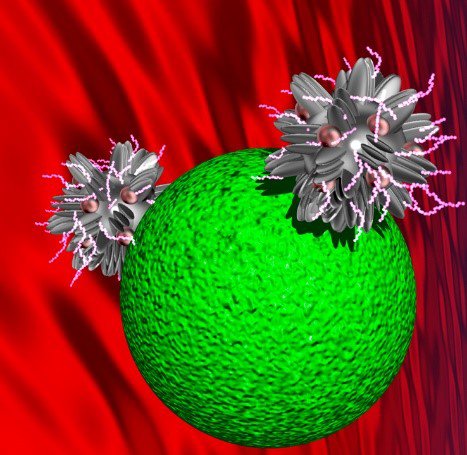

図1. 革新的ナノバイオシステム創出を目指したナノロボットの一例(生体内で光と磁場で駆動するナノトランスポーター)。

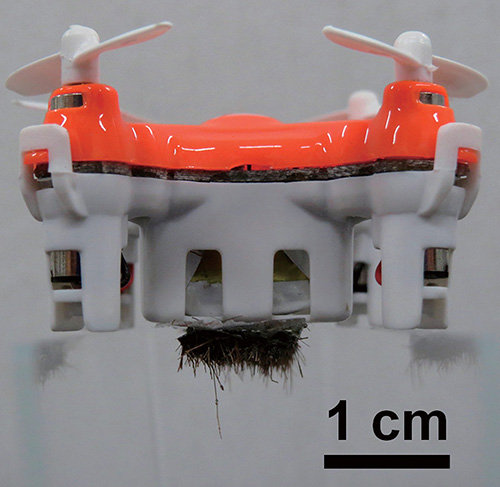

図2. 全自動人工花粉交配を目指したミツバチ型ロボット(プロトタイプ)。効率的に花粉を運ぶために粘着性ゲルを塗布した動物体毛を極小ドローンの下部に取り付けている。

私たちの研究室の興味は、生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシンの領域にあります。

例えば、我々の研究室では、ナノ材料の様々な物理化学的特性を活用することで、ナノスケールレベルで体の中の生物学的な活性や健康状態をモニターし、制御可能な革新的ナノバイオシステムの開発に挑戦しています(図1)。また、本研究目的のために高性能ナノロボットの合成、それらの表面工学、集合体を研究し、作製したナノロボットを上記の研究領域に統合することに注力しています。さらに、合成したナノロボットの構造と機能の関係における根本的な理解にも努めています。これらの研究はナノテクノロジー等の基礎研究としても重要ですが、とりわけ医学・薬学の分野において有用な知見と病気の治療法を提供できると期待しています。

一方、我々は食品産業や農業分野のためにも社会を一変させる革新的な技術(ゲームチェンジングテクノロジー)を創出しようと奮闘しています。現在、農作物の生産量に直結するミツバチなどの花粉媒介昆虫の減少が世界規模の問題となっています。昆虫を使った花粉交配法の代替手段として古来より羽毛や筆を用いた人の手による人工的な受粉が行われていますが、この方法は手間と労力が掛かる上、実際に作業を行う農家の方々の高齢化と人手不足が深刻な状況になっています。そこで我々の研究室では、全自動の人工花粉交配技術を構築すべく、自然から着想を得て設計するネイチャーインスパイアード材料とロボット工学を融合した研究を行っています(図2)。

このように我々の研究は、化学、物理、生物、材料科学、工学といった多くの研究分野から成る学際的な性質によって成り立っています。

過去の代表的な研究テーマ

- 体の中で光発電するナノデバイス

- 液体金属ナノトランスフォーマー

- 超分子ナノ電車

- 細胞を刺激するナノモジュレーター

- ナノ材料の光発熱を利用した遺伝子発現制御

- 光と磁場で駆動するナノトランスポーター

- 材料工学を駆使した花粉交配用ミツバチロボット

これらは単なる一例にすぎません。自然科学を理解・開拓し、革新的な新技術、ひいては新分野そのものを一緒につくりましょう!

主な研究業績

- Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako*, "Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes" Nature Communications 11, 4117 (2020).

- Svetlana A. Chechetka, Yue Yu, Xu Zhen, Manojit Pramanik, Kanyi Pu, Eijiro Miyako*, “Light-driven liquid metal nanotransformers for biomedical theranostics” Nature Communications 8, 15432 (2017).

- Eijiro Miyako*, Kenji Kono, Eiji Yuba, Chie Hosokawa, Hidenori Nagai, Yoshihisa Hagihara “Carbon nanotube-liposome supramolecular nanotrains for intelligent molecular-transport systems” Nature Communications 3, 1226 (2012).

使用装置

レーザー、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡、紫外-可視-近赤外分光光度計、蛍光光度計など

研究室の指導方針

ディスカッション、雑誌会、定期ミーティング、学会などを通じて、実験の解析技術、独立した思考能力、論理的な表現力などが身に付くように指導します。特に、博士後期課程への進学希望者には、最新かつ国際的な研究環境を提供し、産業やアカデミアの研究ポジションが得られるように育成します。研究室のコアタイムは基本的には1時間の休憩を除いた9時から17時です。このため効率的、効果的、スピーディに作業をしなければいけません。メリハリをもって研究も余暇もエンジョイしましょう。

[研究室HP] URL:https://miyakoeijiro.wixsite.com/eijiro-miyako-lab

次世代の細胞計測技術を創り、ニューロン情報処理の秘密に迫る

次世代の細胞計測技術を創り、

ニューロン情報処理の秘密に迫る

神経情報生理学研究室

Laboratory for Neural Information Physiology

准教授:筒井 秀和(TSUTSUI Hidekazu)

E-mail:

[研究分野]

分子生物学、生理学、生物物理学、細胞計測

[キーワード]

神経細胞、分子センサー、次世代計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

予備知識:分子・細胞生物学や電気回路の基礎などを理解しているとスムーズに研究を開始できますが、初学者にも丁寧に指導します。

求める人材:新しい技術を創出したい人。実験が好きで、試行錯誤や寄り道の楽しさを理解している方。

この研究で身につく能力

分子・細胞生物学、基礎生理学、生物物理学に関する基本的な研究方法や実験手技を理解し、体得します。さまざまな生命現象の仕組みや分子的基礎が詳細に解明されてきましたが、その一方で、広大な領域が未だに謎に包まれたまま残されています。本研究室では、新しい技術を創出し、今までアクセス不可能だった領域に踏み入る意義や楽しさを学びます。こうした新規技術を創り出すための創意工夫、粘り強い探求や試行錯誤を通じて身に付く能力は、学術の世界のみならず、社会や産業の発展を牽引する上で大いに役に立ちます。

【就職先企業・職種】学術、医工学・電気、情報・バイオなど

研究内容

【ニューロン回路の不思議】

柔軟さ、堅牢さ、緻密さを兼ね備えていることが細胞・組織・器官の機能の特徴の一つです。生き物の仕組みを知りたい!そんな素朴な疑問を大切に研究を行っています。具体的には、ニューロン回路における情報処理の秘密に迫るための、新しい細胞計測技術の創出に取り組んでいます。ニューロン回路は究極の生体組織です。0.1ボルト、1ミリ秒程度の電圧信号が回路網を高速に流れ、情報の表現や処理を司っています。この過程を詳細に理解することができれば、疾患の理解や新しい情報処理様式の発見のほか、想像もできない展開も期待できます。しかし、この挑戦は、数多くの障壁に阻まれています。例えば、既存の細胞計測技術では、複雑なニューロン回路の中を伝播する電気信号を十分に詳細に追跡することは困難で、実験的な立場における大きな課題の一つです。研究室では、主に二つの異なるアプローチでこの課題に取り組んでいます。

【次世代の電気生理計測法の探求】

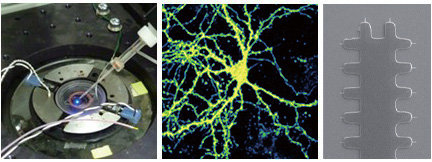

(上)ニューロンの配線メカニズムを用いて作成した微小電極との接合構造

電気生理計測とは、金属やガラス管の微小電極を用いて、細胞の電気的現象を調べる手法の総称です。長い歴史のある計測法ですが、今日の最先端研究でも欠かすことのできない、強力な手法です。しかしながら、細胞認識能を原理的に備えていない、などの本質的な欠点が残されています。研究室では、脳内でニューロンが配線される分子メカニズムと微細加工技術を融合させることで、この課題の解決に取り組んでいます。これまでに、分子生物学的に人工設計したシナプス誘導因子を用いて、特定種のニューロンを特定の電極に接続する基本原理の実証など成功しています。ニューロン活動を読み取る次世代の電気生理技術の創出に向けて、皆さんと様々な工夫をこらし、探求をしていきます。

また、思いもよらぬ方向から、研究の突破口が開けることも多くあります。既成概念にとらわれず、不思議・楽しい!を大切にし、色々な技術や考え方を学際的に学び、日々の研究に活かしていくことを心掛けています。

【ニューロン活動を可視化する分子センサー】

(左)分子センサーの性能試験の様子

(中央)分子センサーを発現した神経細胞

(右)試作した次世代電気生理技術の原理実証用の微小電極

ある種の細胞には膜電位の変化(電圧信号)を感知するための分子が備わり、電圧信号を増幅し、細胞外環境に応じて細胞内の環境を変化させています。こうした分子を部品として使うことで、電圧信号を光の信号として可視化するセンサー分子を創ることが出来ます。研究室ではこれまでに単一細胞の単一スパイクを可視化することなどに成功してきています。皆さんといろいろなアイディアを持ち寄り、センサーのさらなる高速・高感度化を目指したいと考えています。また、細胞に備わるそうした分子が、そもそもどのような仕組みで電圧信号を感知しているのか?といった基礎的な問題にも興味を持って研究を進めています。

主な研究業績

- K. Sekine, et al., Neuron-microelectrode junction induced by an engineered synapse organizer, Biochem. Biophys. Res. Commun. p149935, 2024.

- W. Haga, et al., Development of artificial synapse organizers liganded with a peptide tag for molecularly inducible neuron-microelectrode interface, Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 699, 2024.

- S. Kim, et al., Formation of neuron-microelectrode junction mediated by a synapse organizer, Appl. Phys. Express, vol. 16, 2023.

使用装置

各種光学顕微鏡・走査型電子顕微鏡

電気生理・電気化学計測関連機器

薄膜作成・微細加工装置

細胞・組織培養関連機器

分子生物学関連機器

研究室の指導方針

研究は自由で楽しいものであるべきと考えますが、それもバックグラウンドの正しい理解や確かな実験技術に基づくはずです。まずは正確な実験や観察が行えるようになる事に努めます。研究結果の定期的な発表(プログレスレポート)および論文紹介(ジャーナルクラブ)を通じてプレゼンテーション力を身につけます。英語専門書を一つ選定して、輪読を行い、研究の背後にある概念や文化を理解する事にも重点を置きます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

バイオ分子機械工学 研究室

Laboratory on Bio-Molecular Mechanical Engineering

准教授:平塚 祐一(HIRATSUKA Yuichi)

E-mail:

[研究分野]

生命分子工学、機械工学、タンパク質工学、ナノバイオテクノロジー、生物物理学

[キーワード]

分子ロボティクス、MEMS/マイクロマシン、分子モーター、遺伝子工学

研究を始めるのに必要な知識・能力

平塚研究室ではタンパク質を使って人工の機械を作るという全く新しい研究分野を開拓しています。そのため分野を超えた幅広い知識が必要となりますが最も重要なことは「新しいものを作りたい!」という強い意識と「科学的な思考」です。専門的な知識は研究室で学ぶことができます。

この研究で身につく能力

本研究室では、バイオ・化学・微細加工技術・機械工学などを組み合わせた融合的な研究を進めています。融合研究を行うためには異なった専門分野を学んでいく必要があり、多くの学生は躊躇するかもしれません。しかし本研究室での研究開発の経験を通し融合領域では新しい発見や新しい可能性がたくさんあることを学び、専門分野間の垣根が低く感じることになるでしょう。もちろん基礎的な知識なくして融合分野に取り組むことはできません。本研究室では大きさ数ナノメータのタンパク質を人類が利用できるマイクロまたはミリメータサイズの機械として組み立てる研究をしています。そのためにタンパク質や化学物質の分子レベルの構造やナノメータ空間での挙動を理解し、分子レベルから設計できる能力を身につけます。

【就職先企業・職種】 化学メーカー、機械メーカー、IT企業、公務員など

研究内容

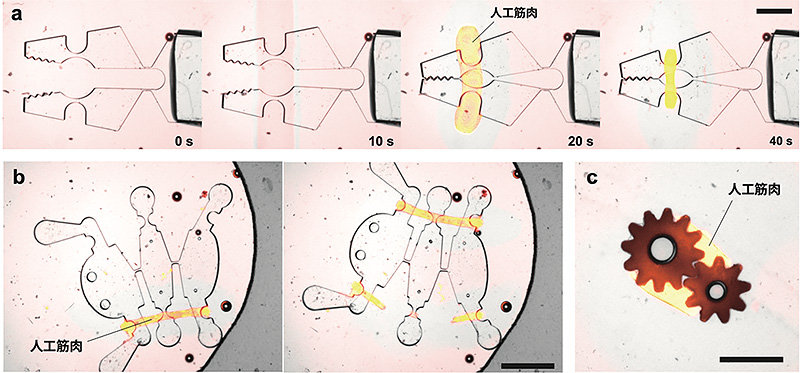

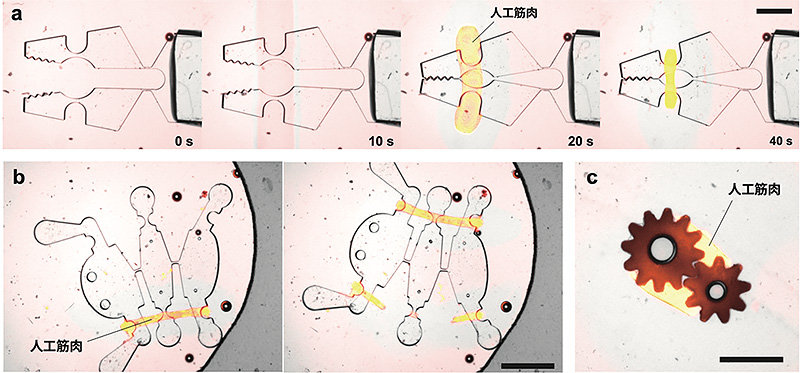

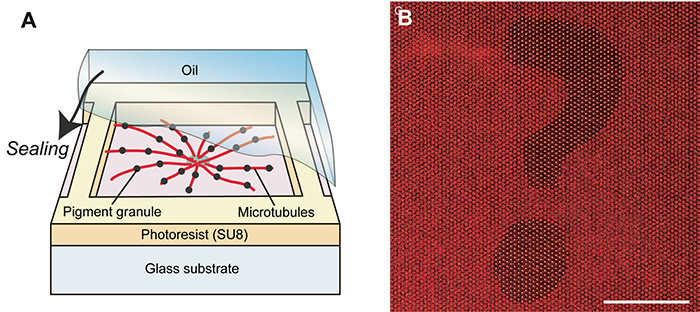

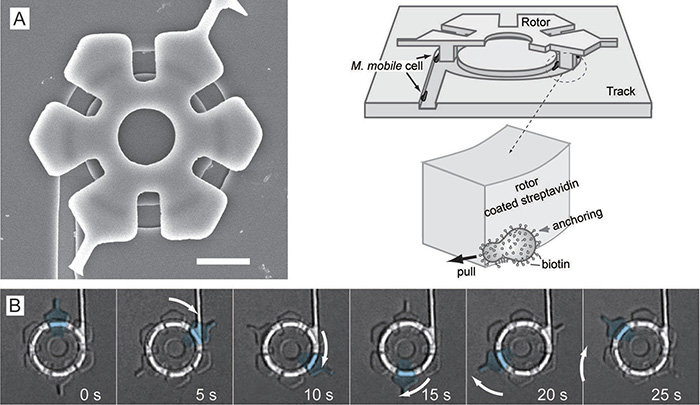

図1.光造形可能な人工筋肉で動く微小機械

図2.モータータンパク質で駆動する世界初のディスプレイ

図3.バクテリアで駆動する回転モーター

細胞は、大きさ数ナノメートルのタンパク質がその内部で働くことでさまざまな生命現象を生み出しています。タンパク質は一般に知られているような単なる栄養素の一つではなく「非常に精巧な分子機械」であり「細胞を構成する多彩な部品」です。本研究室では、タンパク質を分子部品として使うことによって、これまで人類が作り出してきた人工機械とは全く異なる夢の微小機械(マイクロマシン、微小ロボット)の創製に挑んでいます。本研究室ではタンパク質の中でも特に「動く」という機能をもった面白いタンパク質「モータータンパク質」に注目し、モータータンパク質で駆動するさまざまな微小な機械の開発に取り組んでいます。

1)光で自在に作製可能な生体分子モーターで動く人工筋肉

筋肉のような収縮性のファイバー(人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功しました。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できます。将来、マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待されます。

2)タンパク質により駆動するバイオディスプレイ

生き物には周囲の環境に合わせて体色を変化させる「保護色機能」を持つものがいます。これらの現象はモータータンパク質によって引き起こされています。本研究では微細加工技術とタンパク質工学を組み合わせ、保護色の分子機構を模倣した人工細胞を生体外に作り、世界初のタンパク質で駆動するディスプレイの開発に成功しました。

3) モータータンパク質・バクテリアで動く回転モーター

大きさ数十μmの微小な回転モーターもモータータンパク質やバクテリアを使って作製することに成功しています。これらは従来の人工モーターとは異なり糖や ATP といった化学物質を燃料として動くユニークなモーターとして注目を集めています。

主な研究業績

- Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima & Yuichi Hiratsuka A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor Nature Materials 20, 1149–1155 (2021)

- Susumu Aoyama, Masahiko Shimoike, and Yuichi Hiratsuka Self-organized optical device driven by motor proteins Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 110, 16408-16413 (2013).

- Y. Hiratsuaka, M. Miyata, T. Tada and T. Q.P. Uyeda, Micro-rotary motor powered by bacteria, Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 103, 13618-13623 (2006).

使用装置

レーザー直接描画装置フォトリソグラフィ装置

タンパク質精製および解析装置高感度

蛍光顕微鏡

細胞培養装置

研究室の指導方針

本研究室の学生には誰もが見たことがない・驚かれるような研究に挑戦してもらいたいと考えています。しかし、そのような研究を成功させるためには基礎的な知識はもちろんのこと論文による学習が必須となります。また自分自身で考え失敗にめげず何度も挑戦し、そして何よりも研究を楽しんでもらいたいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hiratsuka/

特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

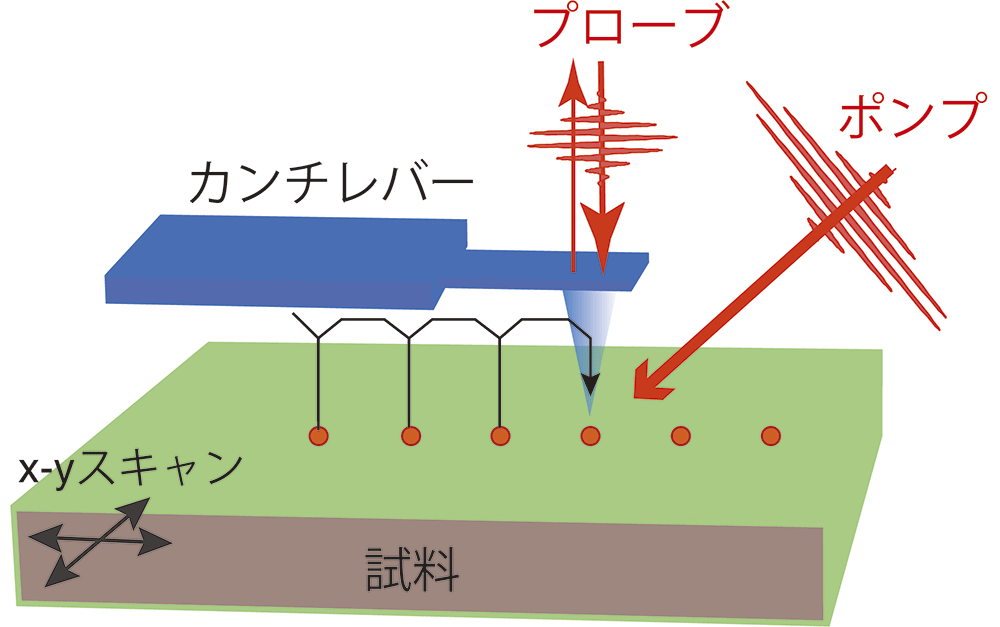

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

【研究内容と成果】

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

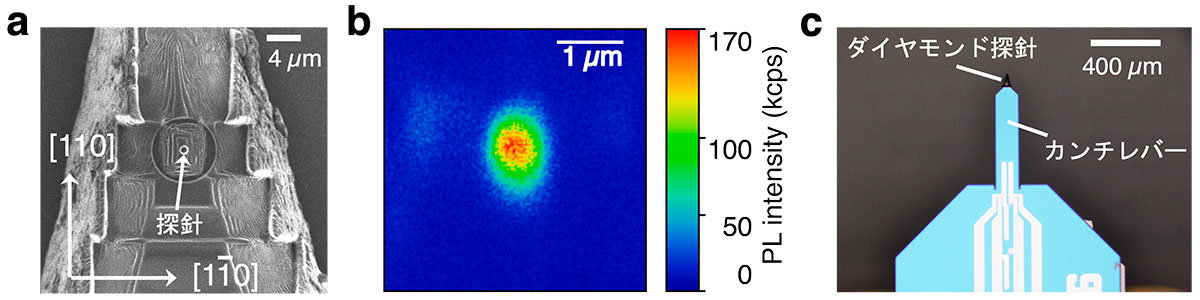

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

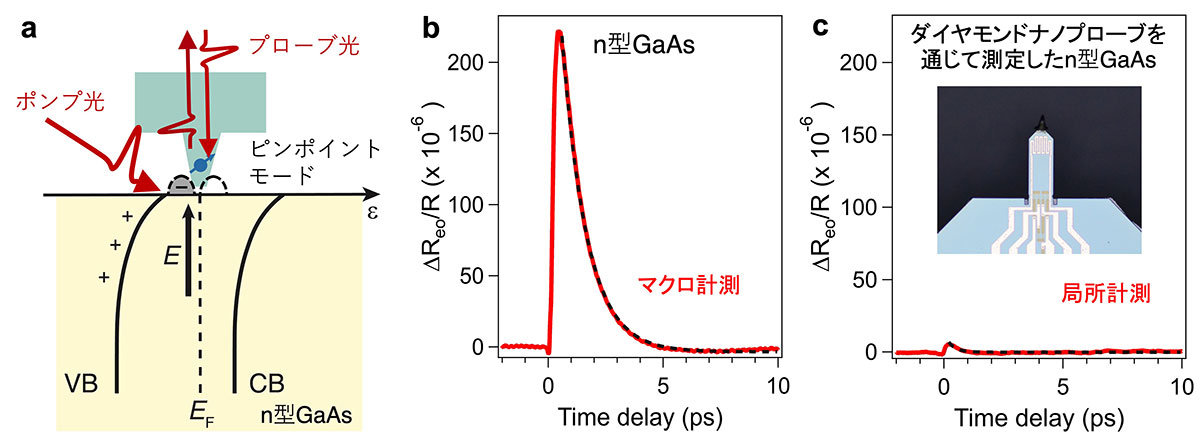

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

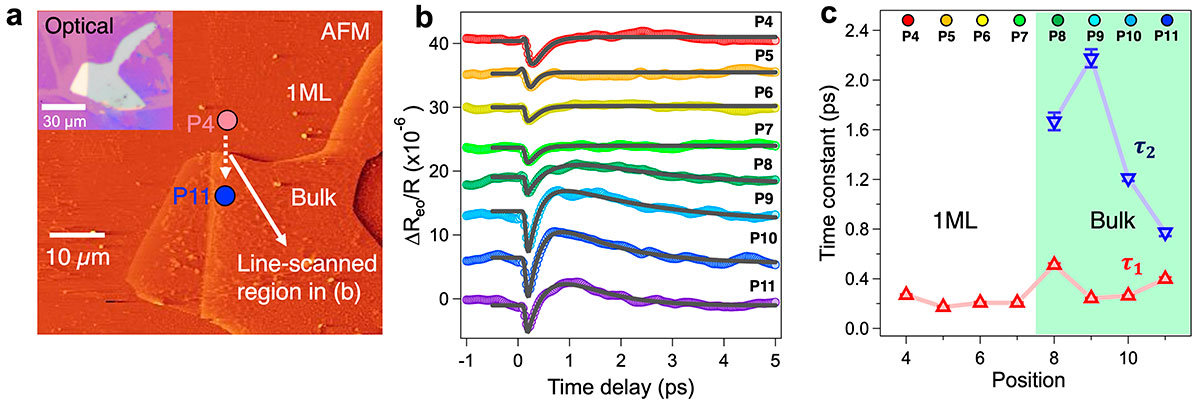

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html生きたままの細胞の微細構造に迫る ~再生医療、創薬分野における研究・開発の発展に貢献~

|

株式会社 東レリサーチセンター 国立大学法人 |

生きたままの細胞の微細構造に迫る

~再生医療、創薬分野における研究・開発の発展に貢献~

| 株式会社東レリサーチセンター(所在地:東京都中央区日本橋本町一丁目1番1号、社長:吉川正信、以下「TRC」)は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(所在地:石川県能美市旭台一丁目1番地、学長:寺野稔)物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授と共同で、生きている細胞の微細な構造を解析する新しい方法を開発しました。 細胞は、細胞膜や細胞質、細胞小器官などさまざまな部分から成り立っています。これらの構造を「細胞の微細構造」と呼び、細胞のさまざまな機能を発現するために重要な役割を果たしています。細胞の微細構造は非常に小さく、通常は電子顕微鏡1)や超解像蛍光顕微鏡2)を用いて観察します。TRCと松村和明教授の研究チーム(以下、「研究チーム」)は、小角X線散乱3)を用いて、ナノメートルスケール(1億分の1メートル)のレベルで細胞の微細構造を解析する新しい方法を開発しました。この方法は、低温など特殊な環境での観察も可能で、新たな細胞の微細構造の観察法として期待されます。また、近年注目されている「相分離生物学」4)では、細胞内のタンパク質や核酸の凝集や分散などの相分離現象が、細胞の柔軟な機能発現に重要な役割を果たしているとされています。今回用いた小角X線散乱では、相分離構造を高感度で観測することができ、細胞生物学や再生医療の発展に貢献することが期待されます。 この研究成果は、2024年7月8日公開のBiophysical Chemistry誌に掲載されました。また、この研究は北陸先端科学技術大学院大学の超越バイオメディカルDX研究拠点の支援を受けて行われました。 |

【背景】

細胞の周りの環境(例えば浸透圧)が変わると、細胞の大きさが変わることはよく知られています。しかし、それだけでなく、細胞膜の張力や細胞内のタンパク質の集まり方も影響を受けます。このような変化は、新規モダリティ医薬品5)の開発や再生医療の分野で重要な知見となっています。

従来、細胞の微細構造の観察は電子顕微鏡や超解像蛍光顕微鏡によって行われてきました。しかし、電子顕微鏡では、煩雑な前処理や真空下での観察のため、生きたままの細胞の観察は難しく、また、蛍光顕微鏡では、解像度はサブマイクロメートル程度であり、微細構造の観察が難しい場合があります。したがって、さまざまな環境で生きたまま、かつ、非常に小さなスケールで細胞の微細構造を観察する新しい方法が求められています。

【研究の概要】

これに対して研究チームは、大型放射光施設SPring-8のBL08B2ビームライン6)で、小角X線散乱を用いて細胞の微細構造の解析を行いました。その結果、細胞内のさまざまな構造からの信号が検出され、それらが環境の変化に敏感に反応していることがわかりました。例えば、タンパク質を作るリボソームは、低浸透圧(水分が多い)ではサイズが膨張しますが、高浸透圧ではリボソームのサイズが収縮し、リボソーム間の距離が近づく様子が観察されました。また、高浸透圧下では、細胞膜が折りたたまれてマルチラメラ構造を作ることや、タンパク質や核酸の凝集状態が変化することが明らかになりました(図1)。これらの結果は、タンパク質の生成や放出に関連する現象と考えられます。抗体タンパク質の品質や産生量と細胞の微細構造の関係性が明らかになることで、抗体医薬品の開発への貢献が期待されています。

図1. 細胞の小角X線散乱信号の浸透圧に対する変化。高浸透圧で特に明瞭な散乱信号が検出され、さまざまな細胞微細構造の変化が起こっている。

【今後の展開】

細胞の微細構造の解明は、創薬や再生医療などの分野で注目されています。細胞の機能(抗体産生や接着・増殖・分化など)を最適化するために、さまざまな環境で細胞の微細構造を詳細に解明することが重要です。今回開発した小角X線散乱による細胞の微細構造解析法は、従来の電子顕微鏡や蛍光顕微鏡の限界を補完し、これまで観察が難しかった不定な構造(相分離)の観察にも有効です。また、従来の顕微鏡観察では困難であった低温や高温などの環境でも構造変化を捉えることが可能です。特に低温環境での細胞の微細構造解析は、細胞や組織の凍結保存への応用が可能であり、新型コロナウイルスで注目されたワクチンの凍結保存技術の発展にも寄与が期待されます。これらの技術は、食料不足や移植医療、創薬分野の課題解決や研究・技術開発への貢献が期待されています。

【用語説明】

試料に電子線を照射し、反射あるいは透過電子像を得る方法。ナノメートルスケールの細胞小器官の形態観察が可能であるが、煩雑な前処理や真空下での観察のため、生きたままの細胞を観察することは不可能である。

特定のタンパク質を蛍光分子で標識することで、その対象物を明るく輝かせ、可視光の波長の限界を超えた分子レベルの解像度で細胞を観察できる方法。ただし、蛍光標識した対象が凝集している場合などは、可視光の限界を超えて見分けることはできない。また、蛍光分子の選択は困難なこともあり、観察環境での蛍光活性の確認も必要である。

X線を物質に照射したときに生じる散乱を観測する方法。X線の散乱は物質中の分子の並び方によって異なる散乱を起こし、物質のナノメートル(10億分の1メートル)スケールの構造を調べることができる。

細胞内で起こるタンパク質や核酸などの生体分子の相分離に関する生物学分野の一つ。生体分子の相分離によって膜のない細胞小器官が形成されることで、細胞の外部環境の変化に瞬時に応答していると考えられている。細胞内の相分離現象が、細胞内の化学反応やシグナル伝達に重要な役割を果たしている可能性があり、新たな生物学として近年注目を集めている。

従来の低分子化合物を用いた医薬品とは異なる仕組みで作用する医薬品。従来の医薬品では効果が限定された疾患や患者に対して、新たな治療法を提供できる可能性があり、近年、研究・技術開発が進められている。生物由来の抗体や核酸、遺伝子、細胞医薬品などが該当する。

SPring-8 は兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高輝度の放射光を生み出す理化学研究所の施設。SPring-8 では、この放射光を用いて、物質科学や生命科学などの幅広い研究が行われている。BL08B2ビームラインは兵庫県が設置したビームラインであり、放射光の産業利用支援を目的としている。

【掲載論文】

| 掲載誌 | Biophysical Chemistry, 312 (2024) 107287. |

| 論文題目 | Nanoscale intracellular ultrastructures affected by osmotic pressure using small-angle X-ray scattering |

| 著者 | Masaru Nakada, Junko Kanda, Hironobu Uchiyama, Kazuaki Matsumura |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.bpc.2024.107287 |

| 公表日 | 2024年7月8日(オンライン公開) |

令和6年7月10日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/07/10-1.html多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.htmlナノ粒子の三次元結晶構造を明らかにする格子相関解析を開発 ― 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の構造決定に成功 ―

ナノ粒子の三次元結晶構造を明らかにする格子相関解析を開発

― 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の構造決定に成功 ―

【ポイント】

- 高分解能透過電子顕微鏡法とデータ科学手法を組み合わせた格子相関解析を開発

- 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の三次元結晶構造の決定に成功

- 多様な結晶構造をとり得る金属オキシ水酸化物ナノ粒子の構造解明に役立つと期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市) ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、大島義文教授、宮田全展講師 (研究当時)、同大学ナノマテリアルテクノロジーセンターの東嶺孝一技術専門員、日本製鉄株式会社 技術開発本部の神尾浩史主幹研究員らの研究グループは、高分解能透過電子顕微鏡法とデータ科学手法を組み合わせた格子相関解析を開発しました。これにより、従来のX線回折法(XRD)*1などでは困難だった、欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の結晶構造を決定することに成功しました。メタチタン酸ナノ粒子は、アナターゼ型酸化チタン(TiO2)構造を基本骨格とするものの、TiO2層とTi(OH)4層が交互に積層した構造であることを明らかにしました。酸素と金属で構成される金属酸化物や、さらに水素が加わった金属オキシ水酸化物は、多様な結晶構造をとり、それに応じて多彩な物性を発現することが知られています。格子相関解析は、このような材料の構造解明に弾みをつける新たな手法であり、多彩な物性の理解に貢献すると期待されます。 本研究成果は、2025年4月28日 (英国標準時間)に科学雑誌「Communications Chemistry」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究の背景及び概要】

酸素と金属で構成される金属酸化物ナノ粒子や、水素が加わった金属オキシ水酸化物ナノ粒子は、現代社会に欠かせない触媒、エネルギー変換、吸着材として注目されています。これらのナノ粒子は、組成が同じでも異なる構造をとり、異なる物性を示します。つまり、物性を真に理解する上で、合成されたナノ粒子の形状や構造の解明は欠かせません。典型的な構造解析として、X線回折法やラマン分光法*2があります。しかし、サイズが数ナノメートル (nm, 十億分の一メートル) 程度のナノ粒子の場合、ピークが明瞭でないため解析が困難です。また、今回の研究対象とした、金属オキシ水酸化物のひとつであるメタチタン酸は、欠陥を多く含むため構造解析がより困難となっていました。一方、透過電子顕微鏡 (TEM)*3や走査TEM (STEM)*4は、原子配列を可視化できますが、得られる情報は投影した二次元像です。

そこで、三次元の結晶構造を明らかにするため、多数のメタチタン酸ナノ粒子のTEM像を異なる様々な方位から取得しました。様々な方位から多数の像を得るのは、生物分野で利用される単粒子解析と類似していますが、本研究では異なる解析手法を採用しています。単粒子解析では、対象物の形状が均一であると仮定し、多数の像を観察方位ごとに分類して足し合わせることで、像の質を高めます。しかし、メタチタン酸ナノ粒子の場合、形状が均一ではないため、従来の方法をそのまま応用することはできませんでした。そこで、今回開発した手法では、像の足し合わせではなく、周期性や格子定数に敏感な結晶格子の間隔や異なる格子間の角度に着目しました。本手法は、間隔や角度の相関を統計的に解析することで、結晶構造の特徴を抽出しようとした点に新規性があります。

メタチタン酸ナノ粒子は、TEM試料用の支持膜上にランダムな方位を向いて分散するので、様々な方位からの粒子の原子分解能TEM像が得られます (図1a)。得られたTEM像から、画像処理によって個々のナノ粒子を検出し (図1b)、そのナノ粒子にガウス関数のマスクをかけて高速フーリエ変換 (FFT) パターンを得ました(図1c)。FFTパターンで観察されるスポットは、ナノ粒子の結晶格子の周期を反映します。異なるスポットの配置から、格子の間隔や角度の相関 (格子相関) が分かります。この処理を、500枚のTEM像で撮影された1300個のナノ粒子に対して行うことで、メタチタン酸ナノ粒子がもつ特徴的な格子相関を統計的に得ることが出来ました (図1d)。異なる観察方位に対する格子相関を組み合わせて解析することで、構造に関する三次元情報が得られます。

解析の結果、メタチタン酸ナノ粒子は、アナターゼ型酸化チタン(TiO2)構造を基本骨格とするものの、TiO2層とTi(OH)4層が交互に積層した構造であることを明らかにしました(図1e)。この構造は、密度汎関数理論による計算*5でも安定であることが確認されました(図1f)。また、原子の個数や原子番号をより直接的に反映する環状暗視野STEM像*6(図1g)とも整合しており、提案する構造は妥当であると判断しました。

本研究で開発した格子相関解析は、従来と比べて1/20から1/500程度の低い電子線照射量で、三次元的な結晶構造の解明を可能とします。今後は、電子線に敏感なため解析が困難だった、金属オキシ水酸化物ナノ粒子や有機物を含むナノ材料への展開が期待されます。新規材料探索は理論計算による研究が多いなかで、本手法は解析の自動化が可能であり、実験による新たなアプローチを提示できると考えています。これにより、より適切な材料設計や高性能デバイスの開発に弾みがつくと期待されます。

| 図1 (a) HRTEM像。暗いコントラストで示されるメタチタン酸ナノ粒子が見られる。(b) 画像処理によって粒子領域を検出した図。粒子ごとに色分けして塗りつぶしている。(c) b中の中央下、白い丸とバツでマークされた粒子のFFT図形。(d)格子相関マップの一例。ここでは(004)面と(110)面、(002)面と(110)面の組み合わせがスポットとして現れている。(e)解析から提案された結晶模型。(f)結晶模型について計算した環状暗視野STEM像。(g)メタチタン酸ナノ粒子の環状暗視野STEM像。 |

【論文情報】

| 雑誌名 | Communications Chemistry |

| 論文名 | Three-dimensional atomic-scale characterization of titanium oxyhydroxide nanoparticles by data-driven lattice correlation analysis |

| 著者 | Kohei Aso, Koichi Higashimine, Masanobu Miyata,Hiroshi Kamio,and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年4月28日 |

| DOI | doi.org/10.1038/s42004-025-01513-2 |

【用語説明】

物質の平均的な結晶構造を調べる代表的な技術。X線を試料に照射してプロファイルを取得し、回折ピークの配置を解析することで試料の平均的な結晶構造が得られる。

物質にレーザー光を照射し、散乱された光の波長変化(ラマン散乱)を解析することで、物質の化学結合や結晶構造を得る手法。

電子線を試料に透過させ、得られた投影像から結晶構造を観察する手法。電子線を使うことを除いて、原理的には一般的な光学顕微鏡と同様。

0.1 nm程度に絞った電子線を試料上で走査し、試料各点からの信号によって結像する手法。

原子や分子の電子状態を理論に基づき計算する手法。ここでは、結晶構造のサイズ(格子定数)や原子位置をわずかに変化させながら計算を繰り返し、構造の安定性を評価した。

STEMのうち、前方散乱された電子をマッピングした像。原子番号や厚みの違いをより直接的に反映した像が得られる。

令和7年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/04/30-1.html非対称な二次元シートを利用したナノサイズの巻物構造の実現 〜高性能な触媒や発電デバイスへの応用に期待〜

|

東京都公立大学法人 国立大学法人筑波大学 国立大学法人東北大学 国立大学法人東海国立大学機構 国立大学法人金沢大学 国立大学法人 |

|

| 東京都公立大学法人 国立大学法人筑波大学 国立大学法人東北大学 国立大学法人東海国立大学機構 国立大学法人金沢大学 国立大学法人 |

非対称な二次元シートを利用したナノサイズの巻物構造の実現

~高性能な触媒や発電デバイスへの応用に期待~

【概要】

東京都立大学、産業技術総合研究所、筑波大学、東北大学、名古屋大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学らの研究チーム(構成員及びその所属は以下「研究チーム構成員」のとおり)は、次世代の半導体材料として注目されている遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)(注1)の単層シートを利用し、最小内径5 nm程度のナノサイズの巻物(スクロール)状構造の作製に成功しました。TMDは遷移金属原子がカルコゲン原子に挟まれた3原子厚のシート状物質であり、その機能や応用が近年注目を集めています。一般に、TMDは平坦な構造が安定であり、円筒などの曲がった構造は不安定な状態となります。本研究では、上部と下部のカルコゲン原子の種類を変えたヤヌス構造と呼ばれるTMDを作製し、この非対称な構造がスクロール化を促進することを見出しました。理論計算との比較より、最小内径が5 nm程度まで安定な構造となることを確認しました。また、スクロール構造に由来して軸に平行な偏光を持つ光を照射したときに発光や光散乱の強度が増大すること、表面の電気的な特性がセレン側と硫黄側で異なること、及びスクロール構造が水素発生特性を有するなどの基礎的性質を明らかにしました。

今回得られた研究成果は、平坦な二次元シート材料を円筒状の巻物構造に変形する新たな手法を提案するものであり、ナノ構造と物性の相関関係の解明、そしてTMDの触媒特性や光電変換特性などの機能の高性能化に向けた基盤技術となることが期待されます。

本研究成果は、2024年1月17日(米国東部時間)付けでアメリカ化学会が発行する英文誌『ACS Nano』にて発表されました。

【研究チーム構成員】

【ポイント】

- 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)のシートを安定した構造で巻物(スクロール)にする新たな手法を開発。

- TMDの上部と下部の組成を変えた「ヤヌス構造」が、スクロール化を促進することを発見。

- TMDの曲率や結晶の対称性などの制御を通じた触媒や光電変換機能の高性能化が期待。

【研究の背景】

近年、ナノチューブと呼ばれるナノサイズの円筒状物質は、その特徴的な構造に由来する物性、そして触媒や太陽電池等の光電変換デバイス等への応用について世界中で盛んに研究が行われています。一般に、ナノチューブは、厚みが1原子から数原子程度の極薄の二次元的なシート構造を円筒状に丸めた構造を持つナノ物質であり、代表的な物質として、炭素の単原子層であるグラフェンを丸めたカーボンナノチューブが知られています。また、遷移金属原子がカルコゲン原子に挟まれた構造を持つ遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)についても、二次元シートやナノチューブ構造が存在します。最近では、TMDのナノチューブが同軸状に重なった多層TMDナノチューブにおいて、その巻き方に起因する超伝導や光起電力効果を示すことが報告されました。一方、このような多層TMDナノチューブは、様々な直径や巻き方などを持つナノチューブが同軸状に重なっているため、その結晶構造の同定は困難となります。その電気的・光学的性質と構造の相関を明らかにするには、ナノチューブの巻き方を制御することが重要な課題となっていました。

このような課題の解決に向け、これまで主に二つのアプローチが報告されてきました。一つは、多層TMDナノチューブとは別に、構造の同定が容易な単層TMDナノチューブに着目したものです。特に、カーボンナノチューブ等をテンプレートに用いた同軸成長により、単層TMDナノチューブを成長させることができます。本研究チームの中西勇介助教、宮田耕充准教授らは、これまで絶縁体のBNナノチューブの外壁をテンプレートに用いたMoS2(二硫化モリブデン)の単層ナノチューブ(https://www.tmu.ac.jp/news/topics/35021.html)や、様々な組成のTMDナノチューブ(https://www.tmu.ac.jp/news/topics/36072.html)の合成に成功してきました。しかし、同軸成長法では、得られるTMDナノチューブの長さが多くの場合は100 nm以下と短く、物性や応用研究には更なる合成法の改善が必要となっています。もう一つのアプローチとして、単結晶性の単層のTMDシートを巻き取り、各層の結晶方位が揃ったスクロール構造にする手法も知られていました。一般にマイクロメートルサイズの長尺な構造が得られますが、TMDシートを曲げた場合、遷移金属原子を挟むカルコゲン原子の距離が伸び縮みするため、構造的には不安定となります。そのため、得られるスクロール構造も内径が大きくなり、また円筒構造ではなく平坦な構造になりやすいなどの課題がありました。

【研究の詳細】

本研究では、長尺かつ微小な内径を持つスクロール構造の作製に向け、上部と下部のカルコゲン原子の種類を変えたヤヌス構造と呼ばれるTMDに着目しました。このヤヌスTMDでは、上下のカルコゲン原子と遷移金属原子の距離が変わることで、曲がった構造が安定化することが期待できます。このようなヤヌスTMDを作製するために、研究チームは、最初に化学気相成長法(CVD法)(注2)を利用し、二セレン化モリブデン(MoSe2)および二セレン化タングステン(WSe2)の単結晶性の単層シートをシリコン基板上に合成しました。この単層シートに対し、水素雰囲気でのプラズマ処理により、単層TMDの上部のセレン原子を硫黄原子に置換し、単層ヤヌスTMDを作製できます。次に、有機溶媒をこの単層ヤヌスTMDに滴下することで、シートの端が基板から剥がれ、マイクロメートル長のスクロール構造を形成しました(図1)。

| 図1 単層ヤヌスMoSSeを利用したナノスクロールの作製手法。(a)単層MoSe2の構造モデル。(b)熱CVDシステムの概略図。(c)単層ヤヌスMoSSeの構造モデル。(d)水素プラズマによる硫化プロセスの概略図。(e)ヤヌスナノスクロールの構造モデル。(f)有機溶媒の滴下によるナノスクロールの作製方法の概略図。 ※原論文「Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides」の図を引用・改変したものを使用しています。 |

この試料を電子顕微鏡で詳細に観察し、実際にスクロール構造を形成したこと(図2)、全ての層が同一の方位を持つこと、そして最小内径で5 nm程度まで細くなることなどを確認しました。観察された内径に関しては、ヤヌスTMDのナノチューブでは最小で直径が5 nm程度までは、フラットなシート構造よりも安定化するという理論計算とも一致します。また、このスクロール構造に由来し、軸に平行な偏光を持つ光を照射したときに発光や光散乱の強度が増大すること、表面の電気的な特性がセレン原子側と硫黄原子側で異なること、およびスクロール構造が水素発生特性を有することも明らかにしました。

図2 ナノスクロールの電子顕微鏡写真。

| ※原論文「Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides」の図を引用・改変したものを使用しています。 |

【研究の意義と波及効果】

今回得られた研究成果は、平坦な二次元シート材料を円筒状のスクロール構造に変形する新たな手法を提案するものです。特に、非対称なヤヌス構造の利用は、様々な二次元シート材料のスクロール化に適用することができます。また、単結晶のTMDを原料に利用することで、スクロール内部の層の結晶方位を光学顕微鏡による観察で容易に同定すること、そして様々な巻き方を持つスクロールの作製が可能になりました。今後、本研究成果より、様々な組成や構造を持つスクロールの実現、電気伝導や光学応答と巻き方の関係の解明、触媒やデバイス応用など、幅広い分野での研究の展開が期待されます。

【用語解説】

タングステンやモリブデンなどの遷移金属原子と、硫黄やセレンなどのカルコゲン原子で構成される層状物質。遷移金属とカルコゲンが1:2の比率で含まれ、組成はMX2と表される。単層は図1aのように遷移金属とカルコゲン原子が共有結合で結ばれ、3原子厚のシート構造を持つ。近年、TMDが持つ優れた半導体特性により大きな注目を集めている。

原料となる材料を気化させて基板上に供給することにより、薄膜や細線を成長させる合成技術。

【発表論文】

| タイトル | Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides |

| 著者名 | Masahiko Kaneda, Wenjin Zhang, Zheng Liu, Yanlin Gao, Mina Maruyama, Yusuke Nakanishi, Hiroshi Nakajo, Soma Aoki, Kota Honda, Tomoya Ogawa, Kazuki Hashimoto, Takahiko Endo, Kohei Aso, Tongmin Chen, Yoshifumi Oshima, Yukiko Yamada-Takamura, Yasufumi Takahashi, Susumu Okada, Toshiaki Kato*, and Yasumitsu Miyata* *Corresponding author |

| 雑誌名 | ACS Nano |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsnano.3c05681 |

本研究の一部は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP21H05232, JP21H05233, JP21H05234, JP21H05236, JP21H05237, JP22H00283, JP22H00280, JP22H04957, JP21K14484, JP20K22323, JP20H00316, JP20H02080, JP20K05253, JP20H05664, JP21K14498, JP21K04826, JP21H02037, JP22H05459, JP22KJ2561, JP22H05445, JP23K13635, JP22H05441, JP23H00097, JP23K17756, JP23H01087」、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業「JPMXP1222JI0015」、創発的研究支援事業FOREST「JPMJFR213X and JPMJFR223H」、戦略的創造研究推進事業さきがけ「JPMJPR23H5」、矢崎科学技術振興記念財団、三菱財団、村田学術振興財団および東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究の支援を受けて行われました。

令和6年1月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/18-1.html蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

ポイント

- 蛍光タンパク質とは下村脩らが発見したGFP及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、基礎医学・生物学研究に広く利用されている。今回、金属と水溶液の界面に蛍光タンパク質を配置し、そのフォトルミネッセンス(蛍光)を電気制御することに世界で初めて成功した。

- この原理をもとに、蛍光タンパク質を用いた微小ディスプレイの作成と動作にも成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科のTRISHA, Farha Diba(博士後期課程学生)、濱宏丞(博士前期課程学生・研究当時)、生命機能工学領域の今康身依子研究員、平塚祐一准教授、筒井秀和准教授らの研究グループは、蛍光タンパク質のフォトルミネッセンス(蛍光)を電気的に制御する手法を世界で初めて確立し、この原理を用いた微小ディスプレイの作成と動作に成功した。

蛍光タンパク質とは、下村脩らによりオワンクラゲから最初に発見された緑色蛍光タンパク質(GFP)及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、成熟の過程で自身の3つのアミノ酸が化学変化を起こし明るい蛍光発色団へと変化する。生体内の細胞や分子を追跡したり、局所環境センサーを作ったりすることが可能になり、GFPの発見は2008年のノーベル化学賞の対象になった。蛍光タンパク質は多様な光学特性を示すことでも知られ、例えば、フォトスイッチングという現象を使うと、蛍光顕微鏡の空間解像度を格段に良くすることができ、その技術も2014年のノーベル化学賞の対象に選ばれた。 研究グループは、金薄膜に蛍光タンパク質を固定化し、±1~1.5V程度の電圧を溶液・金属膜間に印加することによりフォトルミネッセンスが最大1000倍以上のコントラスト比で変調される現象を発見した。またこの原理に基づいた、大きさ約0.5ミリのセグメントディスプレイの試作と動作に成功した(下図)。 本成果は、5月8日(水)に「Applied Physics Express (アプライド・フィジックス・エクスプレス)」誌に掲載された。 なお、本研究は、国立研究開発法人理化学研究所・光量子工学研究センターとの共同研究であり、また、科学研究費補助金、光科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究支援財団などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

基礎医学・生物学研究で広く使われている蛍光タンパク質の性質は、溶液や細胞内環境において詳しく調べられてきた。今回、金属―溶液の界面という環境において、新たな一面を示すことが明らかになった。現状での表示装置としての性能は既存技術に比べれば動作速度や安定性の点で及ばないものの、今後、電気制御メカニズムの詳細が明らかになれば、蛍光タンパク質の利用は、分子センサー素子など、従来の分野を超えてより多様な広がりをみせる可能性がある。

<論文情報>

"Electric-field control of fluorescence protein emissions at the metal-solution interface"

(金属・溶液界面における蛍光タンパク質発光の電圧制御)

https://iopscience.iop.org/article/10.7567/1882-0786/ab1ff6

T. D. Farha, K. Hama, M. Imayasu, Y. Hiratsuka, A. Miyawaki and H. Tsutsui

Applied Physics Express (2019)

令和元年5月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/16-1.html「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発 -細胞組織工学へ新たな道-

「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発

-細胞組織工学へ新たな道-

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子研究室らは、日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)の新しい機能を発見しました。3Dプリンターで凹凸にパターン化したポリスチレン基板(武藤工業株式会社作成)の上でサクランゲルを作成することで、このパターンが転写されたゲルを得ました。ゲル内部の分子配列は特殊であり凹部のみでサクラン分子鎖が配向し、細胞をその上に播種すると細胞のほとんどがそれに沿って伸展することが見いだされました。

スイゼンジノリは日本固有種の食用藻類で福岡県、熊本県の一部で地下水を利用し養殖されています。このスイゼンジノリの主成分であるサクランは、2006年本学の岡島らによって発見され、天然分子の中で最も大きな分子量を持ち、高い保水能力(ヒアルロン酸の5倍~10倍)と抗炎症効果を持つ新機能物質として注目され、現在では化粧品を中心に幅広く用いられています。研究チームは昨年このサクランの高い保水能力に着目し、サクラン・レーヨン混紡繊維"サク・レ"を作製するなど、人体に接触する材料としての研究を進めてきました。並行してサクランが作るゲルの細胞適合性などを系統的に研究する中で、今回の発見に至りました。 このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。これが細胞を並べるメカニズムです。また、サクランは光合成を行うラン藻(スイゼンジノリ)が作る物質であるため、空気と水と日光さえあれば作ることが可能であり、生産時に大気の二酸化炭素(CO2)削減に貢献する究極にエコな物質といえます。  写真 パターン化サクランゲル(左:ゲル,右:ゲル上の伸展細胞) 本成果はアメリカ化学会誌 [ACS Applied Materials & Interfaces(インパクトファクター8.1)] でオンライン公開され近く印刷公開予定です。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、iPS細胞の発見に端を発し、細胞組織工学の分野が活発化してきています。しかし、細胞を配向させる技術が無いと人工臓器も単なる分化細胞の塊にすぎません。そこで、細胞を適所で配向させる技術が待たれています。

<作製方法>

3Dプリンタで作成したマイクロプラスチック棒のアレイの上にサクランをキャストした。得られたフィルムはプラスチック棒の間でサクランが棒に対して垂直に配向することが分かりました(図1)。

<今回の成果>

このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。この上に、L929マウス線維芽細胞を播種した所、細胞はサクランの配向に応じてパターン化した配向性を示すことが分かりました(図2)。

<今後の展開>

ほとんど全ての臓器は配向しており細胞を配向させるこの技術は組織工学に極めて有用と考えられる。サクランは元来緊急時の火傷治療膜、臓器癒着防止膜、湿布剤に応用できると報告してきましたが、今回人工血管、人工皮膚など、組織工学用基板へ応用展開も期待できます。

| <参考図> | ||

|

|

|

| 図1 3Dプリンタで作成した基板上でキャストしたサクランの偏光顕微鏡注3)写真(530nmの鋭敏色板使用) 左2つは上からの観察、右は横からの観察 | ||

|

||

| 図2 播種した細胞の写真(ほぼすべての細胞が左右に伸展している) | ||

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島らによって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成31年1月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/21-1.html「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発 -日本固有バイオマスからの新機能繊維-

「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発

-日本固有バイオマスからの新機能繊維-

ポイント

- 従来の機能性繊維には乾燥肌には痒みを与えるなどの問題点があった

- 独自の技術でサクランとレーヨンを混合紡糸することに成功

- 新繊維は従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を示すことが分かった

- サクランの導入によりレーヨンの表面構造が変化することを発見

- 新機能繊維として高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化へ期待

|

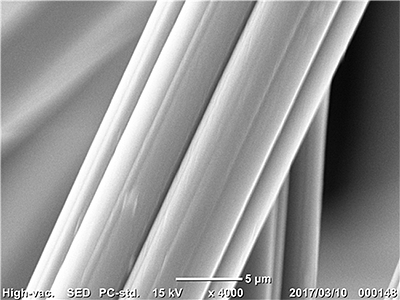

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子達雄教授らは、グリーンサイエンスマテリアル株式会社(GSM、社長金子慎一郎、熊本県熊本市)およびオーミケンシ株式会社(社長石原美秀、大阪市中央区)とともに、レーヨンに日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)を練り込む独自技術を開発し、従来のレーヨンより抱水性を26%も向上させる新素材の作製に成功しました。伊藤忠商事子会社の株式会社ロイネ(社長・木下昌彦、大阪府箕面市)が主に乾燥肌・ベビー向け下着として製品化・販売を目指します。   写真 サク・レ(左:実体像、右:走査型電子顕微鏡像「レーヨンのスムーズな表面がサクランでおおわれている」) そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を試作したところ、その吸放湿性は綿ベア天竺よりも20%高まることが分かりました。この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、従来化学繊維を改良することで開発される新機能繊維が注目され我々のQOL向上に役立っています。しかし化学繊維は敏感肌や乾燥肌の痒みの原因となる場合もあり天然素材、例えば綿やレーヨン注3)、シルク等の優れた保湿性能が見直されています。しかし、従来のレーヨンの保湿力は限界があり、これが下着や裏地に使用された場合、乾燥肌や敏感肌の方々に更に心地よく着用してもらうためには保湿力向上の改善が望まれています。

<作製方法>

「セルロースをビスコース法で溶解した原液に独自技術でサクランを混合し、レーヨン繊維にサクランを練り込みます。

<今回の成果>

レーヨン繊維にサクランを練り込む条件の最適化を行い混紡糸を作製しました。これにより、レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが走査型電子顕微鏡注4)により分かりました(参考図1)。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面にサクランが存在していることが確認できます。さらに、このサク・レ(0.1%)に水を少量添加したところ水を2.78倍程度吸収することが偏光顕微鏡注5)観察により分かりました。この値はレーヨンのみの観察結果2.16倍と比較すると、サクラン添加により28%程度吸水量が向上したということとなります(参考図2)。

実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かりました。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているためレーヨン繊維の持つ独特なソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品より遥かにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されました。そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を混編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも20%高まることが分かりました。

<今後の展開>

この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。

<参考図>

|

| サク・レの実体像 |

| 従来レーヨン | 0.1% サクラン+レーヨン |

|

|

図1 サク・レの走査型電子顕微鏡像 レーヨンのスムーズな表面(左図)がサクランでおおわれている(右図)

|

|

図2 サク・レの偏光顕微鏡像 水添加により繊維の直径が平均約15ミクロン(左図)から平均約25ミクロン(右図)に増加したことが分かる。また、水添加後も分子配向による繊維の着色が維持されていることが分かる。

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が13μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で10μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島麻衣子によって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)レーヨン

絹に似せて作った再生繊維であり光線(英:ray)と綿 (cotton) を組み合わせた言葉である。パルプなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし、酸の中で紡糸(湿式紡糸)して製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と異なり、加工処理したあと埋めると土に還る。そのため、レーヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされる。絹に似た光沢・手触りが特徴。洋服の裏地などに用いられる。

注4)走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡の一種。電子線を絞って電子ビームとしてサンプルに照射し、そこから放出される二次電子、反射電子等を検出する事でサンプルの表面の構造を微細に観察できる。細い電子線で試料を走査(scan)し、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察試料は高真空中(10-3Pa以上)に置かれ、この表面を電界や磁界で絞った電子線(焦点直径1-100nm程度)で走査する。走査は直線的だが、走査軸を順次ずらしていくことで試料表面全体の情報を得る。

注5)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成29年7月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/07-1.html