研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。“量子スピンのダイナミクス”を計測・制御して応用へ繋げる

“量子スピンのダイナミクス”を

計測・制御して応用へ繋げる

量子センシング・イメージング研究室

Laboratory on Quantum Sensing and Imaging

准教授:安 東秀(AN, Toshu)

E-mail:

[研究分野]

量子スピンセンシング・イメージング、ナノMRI

[キーワード]

量子技術、ダイヤモンドNV中心、スピントロニクス、スピン波、プローブ顕微鏡、マイクロ波、共焦点顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

固体物理、材料物性の基礎知識を習得していることが望ましいです。基礎を身につける勤勉さと新しいことにチャレンジする意欲。

この研究で身につく能力

研究活動を通して、自分で問題を設定し、これを解決し、他人や社会に成果を発信する能力を身につけます。このために、先ず、簡単な実験を通して自分で実験データの取得、装置の改良、解析、データのまとめ、研究発表ができる能力を育成します。その後、自分で新しくチャレンジングなテーマを設定し、これを解決してゆくことに取り組みます。その際には、他人と協調して研究を行うこと、英語文献の読解力や英語によるコミュニケーション力が必要で、これらの能力を身に付けることも重視します。

【就職先企業・職種】

研究内容

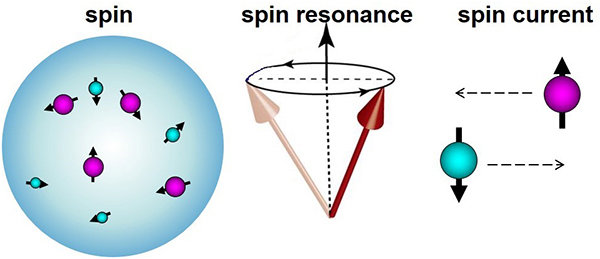

図1.電子や原子核の持つスピン自由度、電子スピン共鳴、スピン流

図2.ダイヤモンド中のNV中心と磁気共鳴スペクトル

電子の内部自由度であるスピンのダイナミクスを利用した新しい現象を探索し、これを応用したデバイスやセンサーを実現することを目指します。そのための基礎となるスピンダイナミクスの高感度センシングと高分解能イメージングの計測技術を重視して研究に取り組んでいます(図1)。

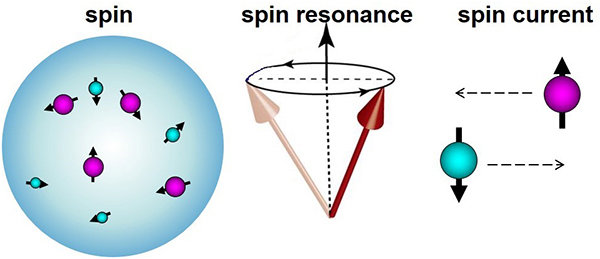

①ダイヤモンドNV中心を用いたナノ磁気センシング

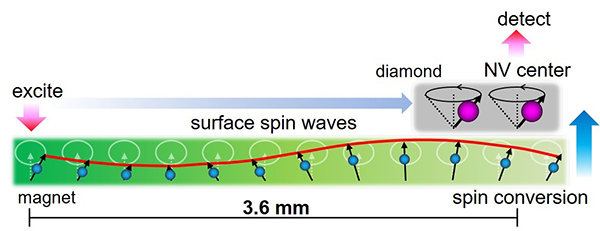

図3.表面スピン波とダイヤモンドNV中心のスピン変換

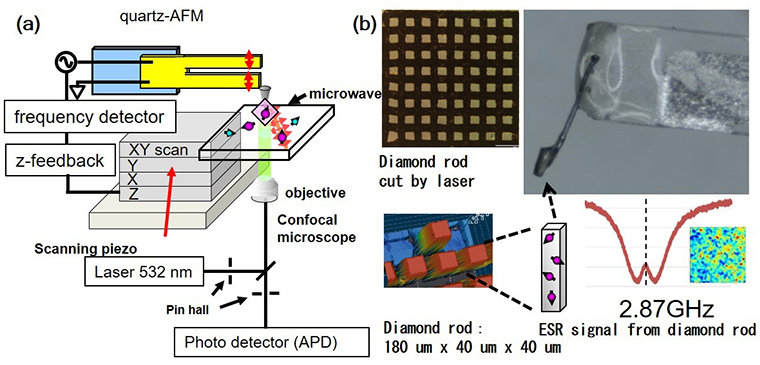

図4.走査ダイヤモンドNV中心スピン顕微鏡

近年、ダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV 中心)に存在する単一スピンは、高性能なスピンセンサーとして有用であることが判り(図2)、NV中心を利用したナノスピン(磁気)センシング(図3)・イメージング(図4)が注目されています。この NV 中心を走査プローブとした高感度・高分解能スピンセンサーを開発し、単一電子スピン、単一核スピンのダイナミクスをセンシングすることを目指します。

主な研究業績

- Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An "Scanning diamond NV center magnetometer probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling" Journal of Applied Physics 130, 243903 (2021)

- Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, and Toshu An "Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond" Phys. Rev. Applied 16, 064058 (2021).

- D. Kikuchi, D. Prananto, K. Hayashi, A. Laraoui, N. Mizuochi, M. Hatano, E. Saitoh, Y. Kim, C. A. Meriles, T. An, Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves, Applied Physics Express, 10, 103004 1-4 (2017).

使用装置

磁気共鳴計測・制御装置(自作)、FPGA、LabVIEWによる電子制御

走査マイクロ波顕微鏡(自作)

共焦点光学的磁気共鳴顕微鏡(自作)

水晶振動子型AFMプローブ顕微鏡(自作)

超高真空・極低温走査スピン顕微鏡(自作)

研究室の指導方針

本研究室では、スピンのダイナミクスを利用してセンサーやデバイスへの応用へ繋げることを目標に、材料物性の基礎を理解し(“確かな知識”)、課題を自ら設定し(“自由な発想力”)、解決してゆく能力を育成します。毎日の研究において議論の場を多く設定し、コミュニケーション能力を高めます。課題を解決する手段としての新規計測手法の開発と工学的技術の取得にも取り組みます。意欲溢れる皆さんが研究に参加し、“わくわくする”研究の醍醐味に触れ、将来の活躍の基礎を確立する場を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL: https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/toshuan-www/index.html

表面・界面の理解に基づいたナノマテリアル開発

表面・界面の理解に基づいた

ナノマテリアル開発

先端ナノ材料科学研究室

Laboratory on Advanced Nanomaterials Science

教授:高村 由起子(YAMADA-TAKAMURA Yukiko)

E-mail:

[研究分野]

材料科学、材料工学、表面科学

[キーワード]

ナノマテリアル、二次元材料、薄膜成長、走査プローブ顕微鏡、放射光実験

研究を始めるのに必要な知識・能力

我々の研究室で行っている研究に向いているのは、ナノマテリアルの表面や界面で原子が並んでいる様子を見てみたい、という好奇心が強く、とにかく実験するのが好き、という方です。

この研究で身につく能力

最先端の装置、しかも世界に一台しかないような特殊な装置、を自分で操作して一定の期間内に成果を出すことを要求されますので、自ずとそのような装置の操作に必要な慎重さと大胆さが養われます。また、数多くの実験をこなすことで、効率的な実験計画の立て方が身につくのと同時に、装置の不具合などで実験が思い通りに進まない、といった経験から、想定外の事態に対応する能力も養われます。実験で得られた結果などについて自分でまとめ、考え、理解・学習する能力だけではなく、先輩や教員と一緒に議論することによって、説明する力、論理的に考える力が養われます。

【就職先企業・職種】 電気・電子、機械、医療機器メーカーのエンジニア職、研究職

研究内容

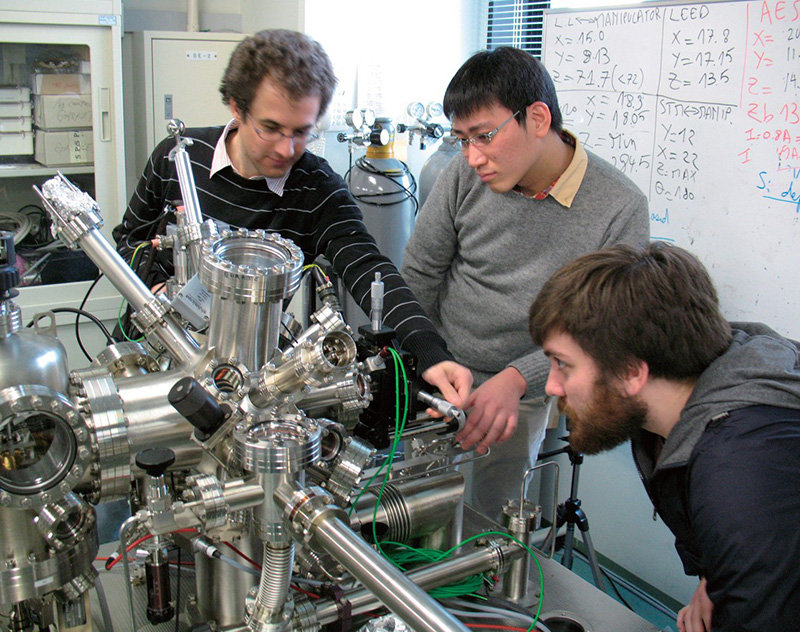

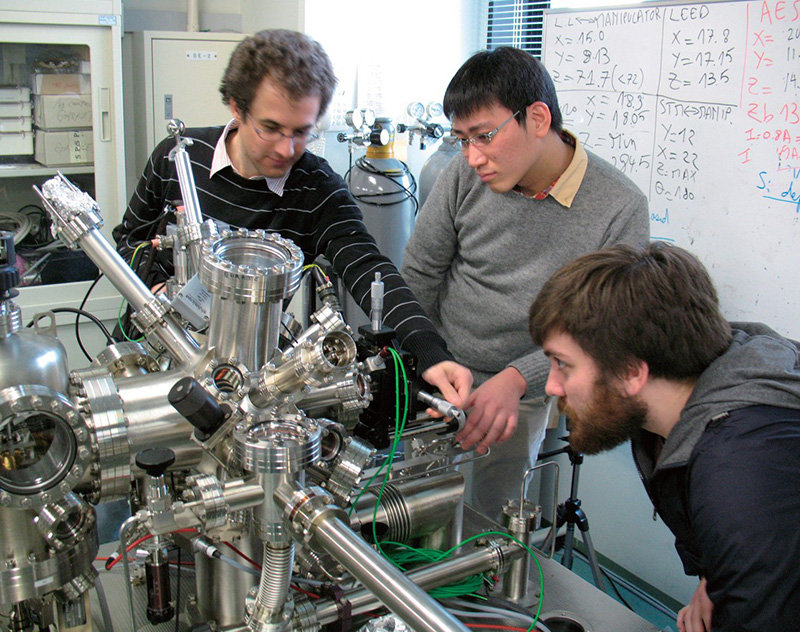

研究室での実験風景

現代の産業の基幹を支える薄膜材料の高品質化には、薄膜-基板界面の高度な制御が欠かせません。特に超薄膜やナノ構造体を対象としたナノマテリアル研究では、表面・界面が全体に占める割合が高くなり、表面・界面構造が成長や機能発現に果たす役割が重要となってきます。本研究室では、新奇ナノマテリアルには表面・界面の理解と高度な制御が必要であるとの認識から、表面・界面の詳細な分析とその制御に基づいたナノマテリアル開発を目指します。より具体的には、薄膜及びナノ構造成長表面のその場観察と異種材料界面構造の解析から得られる知見を有効に成長過程に還元するために、不純物混入の少ない超高真空における薄膜成長に取り組み、電子等のプローブと検出器を導入した装置を使用します。このユニークな装置を用いた薄膜成長とその場観察、放射光施設における表面・界面構造の解析と第一原理計算を組み合わせ、新しいナノマテリアルの創成とその構造・性質の解明に挑みます。

原子層厚みの究極のナノマテリアル、ケイ素版グラフェン「シリセン」の研究

シリコンウェハー上にエピタキシャル成長させた二ホウ化物薄膜表面を、光電子分光を専門とする研究室と第一原理計算を専門とする研究室と共同で詳細に調べている過程でシリセンを思いがけず発見することができました。この成果は国内外の大学や研究機関との共同研究に発展し、最近では、絶縁性の二次元材料である六方晶窒化ホウ素とシリセンを重ねることに成功しました。

二次元フラットバンドマテリアルの研究

ゲルマニウムウェハー上にエピタキシャル成長させた二ホウ化物薄膜を詳細に調べると、上記のシリセンの場合の蜂の巣構造とは異なる二次元的な結晶構造を持つGe層が形成されていました。また、我々の理論研究から、同様の結晶構造を持つ二次元材料の電子状態に「フラットバンド」の発現が期待できることが明らかとなりました。フラットバンドは物質に強磁性や超伝導を付与することがあり、現在、実験と計算の両面から研究を進めています。

カルコゲナイド系二次元材料の研究

セレン化ガリウム(GaSe)は、非線形光学特性を持つ層状物質として古くから研究されてきました。積層多形はこれまで何種類か報告されていましたが、我々の研究室の学生が、結晶多形を新たに発見しました。この従来とは異なる結晶構造を持つGaSe がどんな性質を持つのか、実験と計算の両面から調べています。

主な研究業績

- First-principles study on the stability and electronic structure of monolayer GaSe with trigonal-antiprismatic structure, H. Nitta, T. Yonezawa, A. Fleurence, Y. Yamada-Takamura, and T. Ozaki, Physical Review B 102, 235407 (2020).

- Emergence of nearly flat bands through a kagome lattice embedded in an epitaxial two-dimensional Ge layer with a bitriangular structure, A. Fleurence, C.-C. Lee, R. Friedlein, Y. Fukaya, S. Yoshimoto, K. Mukai, H. Yamane, N. Kosugi, J. Yoshinobu, T. Ozaki, and Y. Yamada-Takamura, Physical Review B 102, 201102(R) (2020).

- Van der Waals integration of silicene and hexagonal boron nitride, F. B. Wiggers, A. Fleurence, K. Aoyagi, T. Yonezawa, Y. Yamada-Takamura, H. Feng, J. Zhuang, Y. Du, A. Y. Kovalgin and M. P. de Jong, 2D Materials 6, 035001 (2019).

使用装置

超高真空走査プローブ顕微鏡、超高真空薄膜成長装置、薄膜材料結晶性解析X線回折装置、X線光電子分光装置、国内外の放射光施設、本学の超並列計算機

研究室の指導方針

我々の研究室では、迷ったらどんどん手を動かして、実験や計算をしてみることを学生さんに勧めています。実際にその実験や計算に従事している学生さんにしか思いつけない、新しいアイデアというのが必ずあります。アイデアとやる気とスキルがあったら、まずは、とことんやってみましょう。教員と先輩ができる限りのサポートをいたします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/yukikoyt/groupHP/Home.html

ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測 ~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測

~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

| 磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するデバイスや装置を磁気センサーと呼びます。現在では、生体中における微弱な磁気から電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの応用分野が広がりつつあります。磁気センサーの中で最も高感度を誇るのが、超伝導量子干渉素子(SQUID)で、1 nT(ナノテスラ、ナノは10億分の1)以下まで検出可能です。また、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センターと走査型プローブ顕微鏡(SPM)技術を組み合わせることで、数十nm(ナノメートル)の空間分解能を持つ量子センシングが可能になると期待されています。 このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきましたが、時間分解能はマイクロ秒(マイクロは100万分の1)の範囲にとどまっています。このため、磁場を高い時間分解能で測定できる新しい磁気センシング技術の開発が望まれていました。 本研究では、表面近傍にNVセンターを導入したダイヤモンド単結晶に超短光パルスを照射し、それにより10兆分の1秒で瞬く結晶中の磁化を検出することに成功しました。検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ、ミリは1000分の1)となりました。また、計測の時間分解能は、超短光パルスにより磁化を発生させたことにより、約100フェムト秒(フェムトは1000兆分の1)となりました。 本研究成果により、NVセンターでは従来困難だった高速に時間変化する磁気のセンシングも可能であることが示され、高い時間分解能と空間分解能を兼ね備えた新たな磁気センシングの開拓につながることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するのが磁気センサーです。現在では、生体中における微弱な磁気から、電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの研究開発が進んでいます。磁気センサーには、比較的簡便なトンネル磁気抵抗素子注1)によるものや、超伝導体のリングを貫く磁束の変化を電流で読み取る超伝導量子干渉素子(SQUID)注2)などがあります。その中でも最高感度を誇るのがSQUIDで、1 nT(ナノテスラ)以下の磁場をも検出できるほどです。しかし、超伝導体を用いるSQUIDは電気回路や極低温などの高度な取扱いを要します。このため、近年では、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センター注3)を用いた磁気センサーの開発が進んでいます。特に、負に帯電したNVスピン状態を利用した全光読み出しシステムが、室温でも動作する量子磁力計として注目されています。また、NVセンターの利用と、走査型プローブ顕微鏡(SPM)注4)技術を組み合わせることで、数十nmの空間分解能注5)で量子センシング注6)を行うことが可能になります。

このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきました。その一方で、時間分解能注7)はマイクロ秒の範囲にとどまっています。このため、磁場をより高い時間分解能で測定できる新しい量子センシング技術の開発が望まれていました。

そうした中、NVセンターを高濃度に含むダイヤモンド単結晶膜において、入射された連続発振レーザーの直線偏光が回転することが分かり、ダイヤモンドにおける磁気光学効果が実証されました。NVセンターに関連する集団的な電子スピンが磁化として機能することが示唆されていますが、この手法では時間分解能を高めることができません。他方、逆磁気光学効果、すなわち光パルスで磁気を作り出すという光磁気効果に対するダイヤモンドNVセンターの研究については、行われてきませんでした。しかし、この光磁気効果を開拓することは、ダイヤモンドの非線形フォトニクスの新しい機能性を追求する上で非常に重要です。また、ダイヤモンドNVセンターのスピンを用いた非接触かつ室温動作の量子センシング技術を、高い時間分解能という観点でさらに発展させるためにも、光磁気効果の開拓が必要だと考えられます。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注8)を円偏光にして、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、結晶中に発生した超高速で生成・消滅する磁化を検出することに成功しました。

実験ではまず、波長800nmの近赤外パルスレーザー光をλ/4波長板により円偏光に変換し、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。その結果、磁気光学効果の逆過程(光磁気効果)である逆ファラデー効果注9)により、ダイヤモンド中に磁化を発生できることを見いだしました(参考図1挿入図)。この磁化が生じている極短時間の間に直線偏光のプローブ光を照射すると、磁化の大きさに比例してプローブ光の偏光ベクトルが回転します。これを磁気光学カー回転と呼びます。磁気光学カー回転の時間変化はポンプープローブ分光法で測定しました(図1)。測定の結果、逆ファラデー効果で生じるダイヤモンド中の磁化は、約100フェムト秒の応答として誘起されることが確かめられました(図2左)。NVセンターを導入していないダイヤモンドでも磁化は発生しますが、導入すると、発生する磁化が増幅されることも明らかになりました(図2右)。

次に、励起レーザーの偏光状態を直線偏光から右回り円偏光、そして直線偏光に戻り、次に左回り円偏光と逐次変化させることで、波長板の角度とカー回転角(θ )の関係を調べました。すると、NVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンド単結晶では、逆ファラデー効果を示すsin 2θ 成分および非線形屈折率変化である光カー効果を示す sin 4θ 成分のみが観測されました。一方、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、それらの成分に加えて、新規にsin 6θ の成分を持つことが明らかになりました(図3a)。さらに、励起光強度を変化させながら各成分を解析したところ、sin 2θ 成分およびsin 4θ 成分は励起光強度に対して一乗で増加しますが(図3b,c)、新規のsin 6θ の成分の大きさは励起光強度に対して二乗で変化することが分かりました(図3d)。これらのことから、 sin 6θ の成分は、NVセンターが有するスピンが駆動力となり、ダイヤモンド結晶中に発生した非線形な磁化(逆コットン・ムートン効果注10))であることが示唆されました。また、この付加的で非線形な磁化により、図2で観測された磁化の増幅が説明できました。この非線形な磁化による磁場検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ)となりました。SQUIDの検出感度には及びませんが、本手法では約100フェムト秒という高い時間分解能が得られることが示されたといえます。

【今後の展開】

本研究チームは、今回観測に成功した光磁気効果を用いた量子センシング技術をさらに高感度化し、ダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングに深化させることを目指して研究を進めていきます。今後は、ダイヤモンドNVセンターが駆動力となった逆コットン・ムートン効果を磁気センシングに応用することで、先端材料の局所磁場やスピン流を高空間・高時間分解能で測定することが可能となります。さらに、パワーデバイス、トポロジカル材料・回路、ナノバイオ材料など実際のデバイスの動作条件下で、例えば磁壁のダイナミクスや磁化反転などデバイス中に生じるダイナミックな変化を、フェムト秒の時間分解能で観察できることになり、先端デバイスの高速化や高性能化への貢献が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究に用いた実験手法 パルスレーザーから出たフェムト秒レーザー光はビームスプリッタでポンプ光とプローブ光に分割され、それぞれ波長板と偏光子を通過した後、ポンプ光は光学遅延回路を経由した後レンズで試料に照射される。プローブ光も同様に試料に照射された後、偏光ビームスプリッタにより分割されて二つの検出器で光電流に変換される。その後、電流増幅された後、デジタルオシロスコープで信号積算される。右上の挿入図は、逆ファラデー効果の模式図を示し、右回り(σ+)または左回り(σ-)の円偏光励起パルスによりダイヤモンド結晶中に上向き(H+)または下向きの磁化(H-)が生じる。なおデジタルオシロスコープでは、下向きの磁化が観測されている。 |

| 図2 高純度ダイヤモンド(NVなし)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NVあり)における時間分解カー回転測定の結果。赤色および青色の実線はそれぞれ、右回り円偏光、左回り円偏光により励起した実験結果を示す。 |

| 図3 NVセンターを導入したダイヤモンドにおけるカー回転の解析結果 (a) 下図(青丸)はカー回転角の波長板の角度(θ )に対するプロットである。黒い実線はCsin 2θ + Lsin 4θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。上図(赤丸)は下図の最小二乗回帰の残差を示す。太い実線はFsin 6θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。また最上部は偏光状態の変化(直線偏光→右回り円偏光→直線偏光→左回り円偏光→直線偏光)を表す。(b) Csin 2θ の振幅Cを励起フルエンスに対してプロットした図。 (c) Lsin 4θ の振幅Lを励起フルエンスに対してプロットした図。(d) Fsin 6θ の振幅Fを励起フルエンスに対してプロットした図。(b)と(c)の実線は一次関数によるフィットを示し、(d) の実線は二次関数によるフィットを示す。 |

【用語解説】

注1)トンネル磁気抵抗素子

2枚の磁性体の間に非常に薄い絶縁体を挟んだ構造(磁性体/絶縁体/磁性体)からなる素子。磁性体は金属であり、電圧を加えると、薄いポテンシャル障壁を通り抜けるという量子力学的なトンネル効果により絶縁体を介したトンネル電流が流れる。各磁性体の磁化の向きが平行な場合と反平行な場合で、素子の電気抵抗が大きく変化する。これをトンネル磁気抵抗効果という。よって、この効果を原理とした素子をトンネル磁気抵抗素子と呼ぶ。

注2)超伝導量子干渉素子(QUID)

超伝導体のリングにジョセフソン接合(二つの超伝導体間にトンネル効果によって超伝導電流が流れるようにした接合のこと)を含む素子を、超伝導量子干渉素子(SQUID)と呼ぶ。リングを貫く磁束が変化すると、ジョセフソン接合を流れるトンネル電流が変化するため、高感度の磁気センサーとして用いられる。

注3)窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。

注4)走査型プローブ顕微鏡(SPM)

微小な探針(プローブ)で試料表面をなぞることにより、試料の凹凸を観察する顕微鏡の総称である。細胞やデバイスなどにおいて、分子や原子などナノメートルの構造を観察するのに用いられる。代表的なものに原子間力顕微鏡(AFM)などがある。

注5)空間分解能

近い距離にある2つの物体を区別できる最小の距離である。この距離が小さいほど空間分解能が高く、微細な画像データの測定が可能になる。

注6)量子センシング

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注7)時間分解能

観測するデータに識別可能な変化を生じさせる最小の時間変化量である。最小時間変化量が小さいほど時間分解能が高く、高速で変化する画像などのデータ識別が可能となる。

注8)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注9)逆ファラデー効果

ファラデー効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは平行である。逆ファラデー効果はこれとは逆に、円偏光したレーザー光を物質に入射することで、入射した方向に平行に磁化が生じる現象のことをいう。磁性体に限らず、あらゆる物質で生じる非線形光学過程である。

注10)逆コットン・ムートン効果

コットン・ムートン効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に、光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは垂直である。逆コットン・ムートン効果は、逆に、磁界が印可された物質に直線偏光のレーザー光を入射した際に、入射した方向に垂直に磁化が生じる現象であり、磁性体などで生じる高次の非線形光学過程である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング(JPMJCR1875)」(研究代表者:長谷 宗明)、および独立行政法人 日本学術振興会 科学研究費補助金「サブサイクル時間分解走査トンネル顕微鏡法の開発と応用」(研究代表者:重川 秀実)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題 目 | Ultrafast opto-magnetic effects induced by nitrogen-vacancy centers in diamond crystals. (ダイヤモンド結晶中の窒素空孔センターが誘起する超高速光磁気効果) |

| 著者名 | Ryosuke Sakurai, Yuta Kainuma, Toshu An, Hidemi Shigekawa, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | APL Photonics |

| 掲載日 | 2022年6月15日(現地時間) |

| DOI | 10.1063/5.0081507 |

令和4年6月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/06/16-1.htmlダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

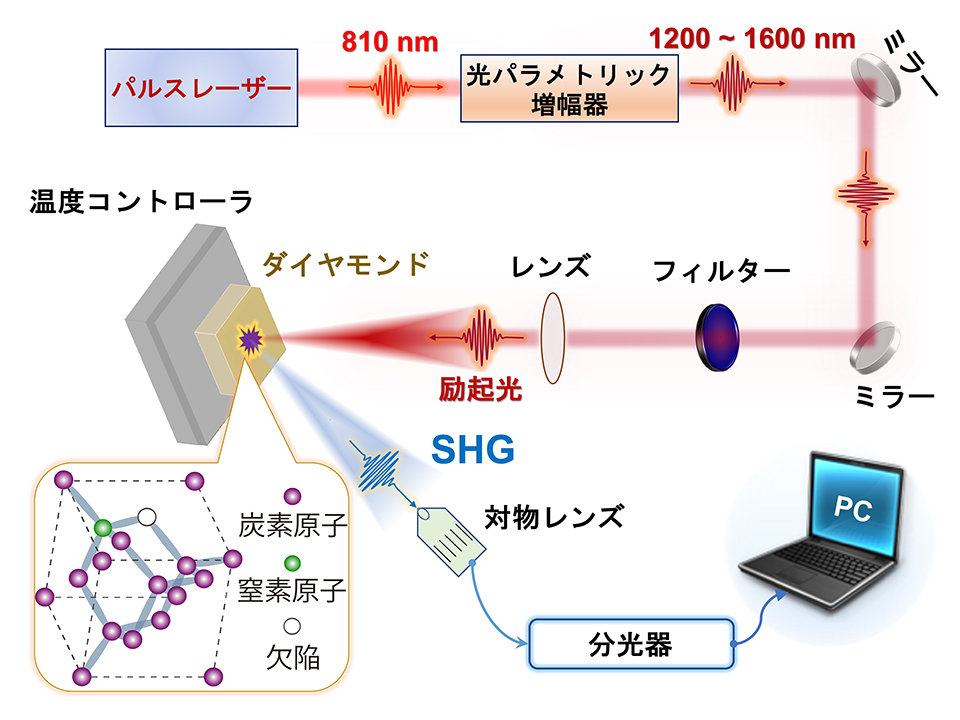

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.htmlダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功 ~新しい量子センシング技術の糸口に~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功

~新しい量子センシング技術の糸口に~

| 強い光と物質の相互作用に関する研究は、1960年にレーザーが開発されて以降、非線形光学分野として発展してきました。その中でも特に活発に研究されているのが高調波発生です。非線形光学結晶にレーザー光を照射した際に、その周波数の整数倍の光が放出される現象で、2倍の周波数の光が発生する場合を第二高調波発生、3倍の場合を第三高調波発生と呼びます。レーザー光の波長を変換する際などに用いられます。そして近年は、光共振器や光導波路などの光通信用技術としてダイヤモンド非線形光学が進展してきました。 本研究では、ダイヤモンドの表面近傍に窒素−空孔(NV)センターと呼ばれる欠陥を導入してダイヤモンド結晶の対称性を操作し、第二高調波、第三高調波発生など、広帯域の波長変換を行うことに成功しました。 この実験で波長変換の効率を評価したところ、第二高調波が第三高調波と同程度の高効率で生成されていました。その理由として、第二高調波がダイヤモンドの表面に極めて近い深さ約35nm(nmは10億分の1メートル)の領域で発生し、第三高調波の駆動力となっていることが明らかになりました。 また、このダイヤモンド中NVセンターの非線形光学効果により、波長1350~1600nmの赤外光が、波長450~800nmの可視~近赤外光にわたる広い帯域で波長変換でき、短い波長ほどその変換効率が高いことも判明しました。 ダイヤモンド中NVセンターによる第二高調波発生、すなわち電場振幅の二乗に比例する2次の非線形光学効果が可能となれば、ダイヤモンド結晶では今までできなかった電場による屈折率変調(電気−光学効果)なども可能となり、ダイヤモンド非線形光学の新領域を開拓できます。さらに、第二高調波発生や電気−光学効果などを利用した新しい量子センシングの開発への貢献も期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

天然のダイヤモンド単結晶は、地球のマントルにおいて超高温かつ超高圧下で生成されます。高純度のダイヤモンド単結晶は希少で高価なため、産業応用は限られていました。しかし、20世紀中頃から、不純物濃度が極めて低い高純度ダイヤモンド単結晶が人工的に安価に作製できるようになり、エレクトロニクスや光学分野で応用されるようになりました。

高純度ダイヤモンド単結晶は結晶学的に対称性が高く、空間反転対称性を持つ(対称点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる)ため、非線形光学の観点では2次の非線形感受率注1)がゼロとなり、2次の非線形光学効果が発現しません。そのため、光学分野でのダイヤモンドの研究開発は、光カー効果注2)や2光子吸収注3)など、もっぱら3次の非線形光学効果を基に光共振器や光導波路に関する研究が行われてきました。応用上でも重要である2次の非線形光学効果の研究はほとんど行われて来なかったのです。しかし、最近の研究で、高純度ダイヤモンド単結晶に窒素−空孔(Nitrogen-Vacancy: NV)センター注4)と呼ばれる格子欠陥を導入することにより、欠陥準位を介したマイクロ波による発光制御が可能になり、この原理を用いた量子センシング注5)の研究が活発になっています。

今回、本研究チームは、高純度ダイヤモンド単結晶の表面近傍にNVセンターを導入してダイヤモンド単結晶の対称性を操作し、第二高調波注6)および第三高調波の発生について研究しました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、表面近傍から発生した第三高調波に加えて、第二高調波を世界で初めて観察することに成功しました。

具体的には、波長1350nmの赤外パルスレーザー光を励起光として照射すると、第二高調波が1/2波長の約675nmに、また第三高調波が1/3波長の約450nmに発生することが明らかになりました(参考図1)。この時、レーザーを照射されたダイヤモンド単結晶は紫色(赤色と青色の混成色)に発光していることが分かります(参考図1挿入写真)。

従来のダイヤモンド中NVセンターの研究では、連続発振グリーンレーザー(波長532nm)を照射した際に、NVセンターの欠陥準位を介した発光が、約660nmを中心とした波長領域に現れることが分かっています。このような既知の発光である可能性を取り除き、今回観測された約675nmの発光が第二高調波発生であることを確かめるため、励起レーザーの波長を掃引して波長変換特性を調べました。その結果、励起レーザーの波長の変化に応じて、第二高調波だけでなく第三高調波の発光波長が逐次変化することが確かめられました(参考図2)。これにより、今回観測された発光は、常に660nmを中心とした波長領域に観測される従来の欠陥準位を介した発光ではなく、欠陥により結晶の対称性が崩れることによる2次の非線形光学効果、すなわち第二高調波発生であることが明らかになりました。さらに、その変換効率は短波長ほど大きくなり、最高で5x10-5に達することが分かりました。今回、第二高調波がダイヤモンドの表面近傍約35nmの非常に薄い領域から発生していることを鑑みても、極めて高い変換効率であることが分かります。

また、励起レーザーの偏光角を回転させることで、第二高調波と第三高調波の発光強度の変化を調べたところ、それらの偏光角依存性はNVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンドのパターンとは明らかに異なることが分かりました(参考図3)。特に、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、第二高調波と第三高調波のパターンが若干の回転を除けば非常に似ていることが分かり(参考図3bとc)、これらのことから、第三高調波は第二高調波が駆動力になっていることも示唆されました。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。今後は、フェムト秒パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注8)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNVセンターから引き出した2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに応用できることを示していきます。さらに、今回の成果は、ダイヤモンドNVセンターにより、2次の非線形光学効果のみならず、4次、6次以上の高次の非線形光学効果の開発に貢献することが期待されます。

【参考図】

図1.本研究に用いた実験手法と結果

NVセンターを導入したダイヤモンドに波長1350nmの励起光を照射し、その発光スペクトルを分光器で測定すると、波長約675nmに第二高調波(SHG)が、また約450nmに第三高調波(THG)が発生することが分かった。これは、エネルギーω(波長にすると1350nm)の2光子からエネルギー2ω(波長にすると675nm)の第二高調波がNVセンターによる結晶の対称性の崩れから発生していることに相当する(挿入図)。

図2.変換効率の発光波長依存性

第二高調波(SHG)と第三高調波(THG)の変換効率を励起レーザーの波長を変化させて記録した。

図3.発光強度の励起光偏光角依存性とエネルギーダイヤグラム

高純度ダイヤモンド(Pure diamond)(a)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NV diamond)において、第二高調波(SHG) (b)と第三高調波(THG) (c)の発光強度の励起光偏光角依存性をプロットしたもの。(d) 第二高調波発生から第三高調波発生へ向かうエネルギーダイヤグラムを示す。

【用語解説】

注1) 非線形感受率

物質の光への応答は、パルスレーザー光のように光電場振幅が大きくなると振幅に比例せず、非線形な非線形光学効果となる。非線形感受率は非線形光学効果の大きさを特徴づける光学定数である。

注2) 光カー効果

媒質中に光が入射した際に、媒質の屈折率が光強度に比例して変化する現象で、1875年にJohn Kerrによって発見された3次の非線形光学効果(電場振幅の三乗に比例する効果)の一種である。

注3) 2光子吸収

二つの光子が同時に媒質に吸収される現象で、3次の非線形光学効果の一種である。

注4) 窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NVセンターを持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注5) 量子センシング

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注6) 第二高調波

二つの同じ周波数(波長)を持つ光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光を発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。

注7) 超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注8) 走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. (色中心による反転対称性の破れに基づくバルクダイヤモンドの第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | ACS Photonics |

| 掲載日 | 2021年3月18日 |

| DOI | 10.1021/acsphotonics.0c01806 |

令和3年3月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/03/18-1.html特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

【研究内容と成果】

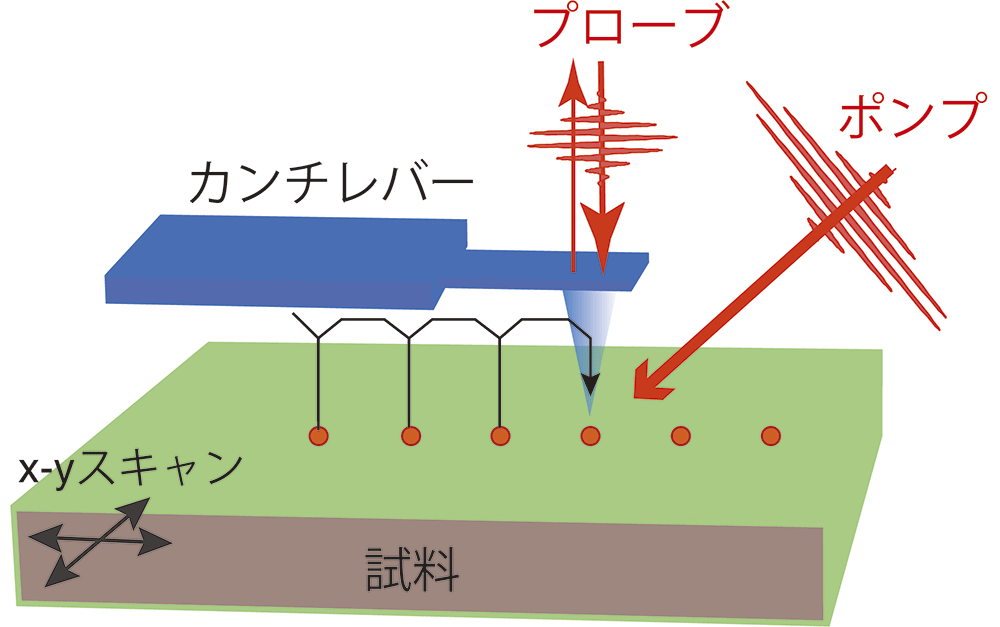

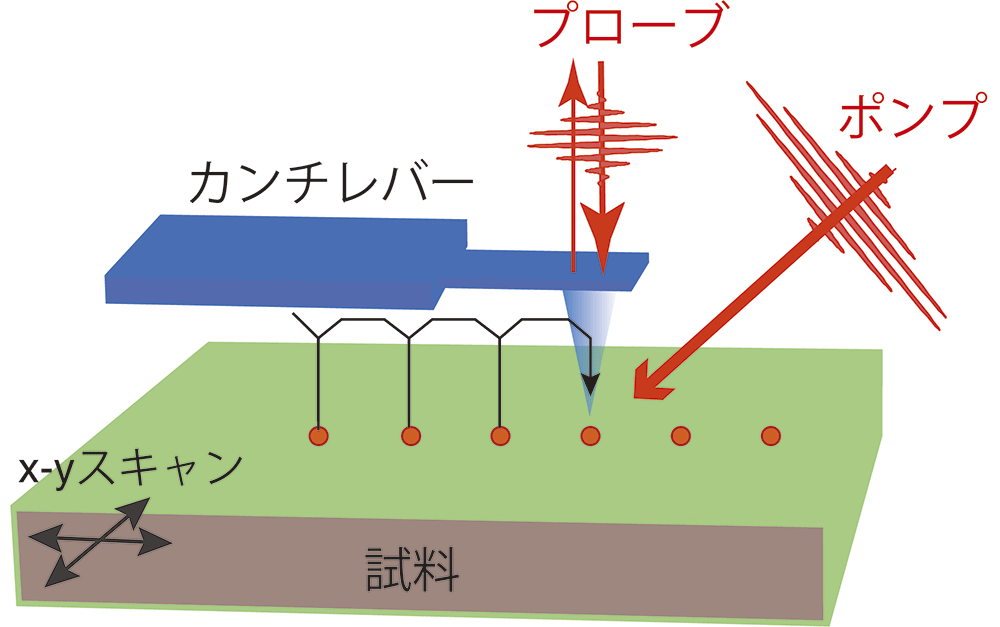

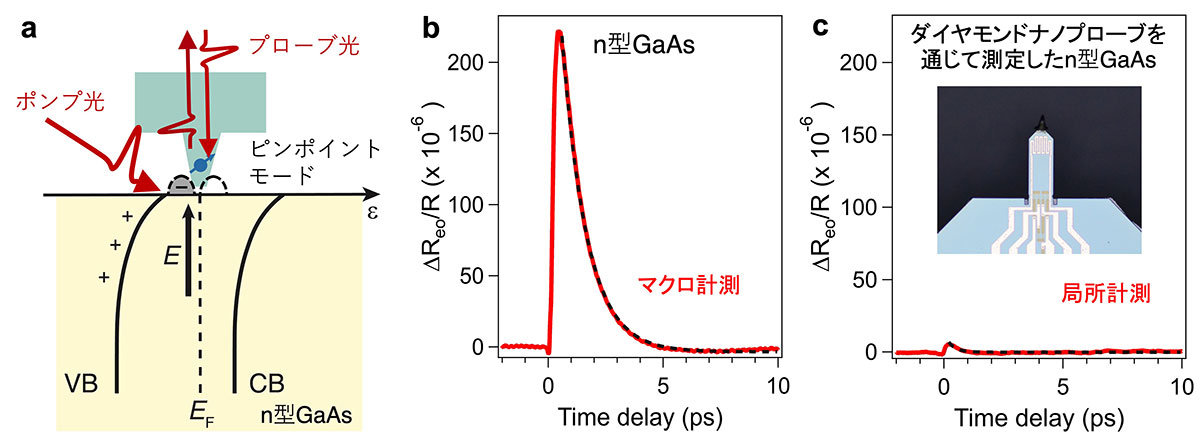

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

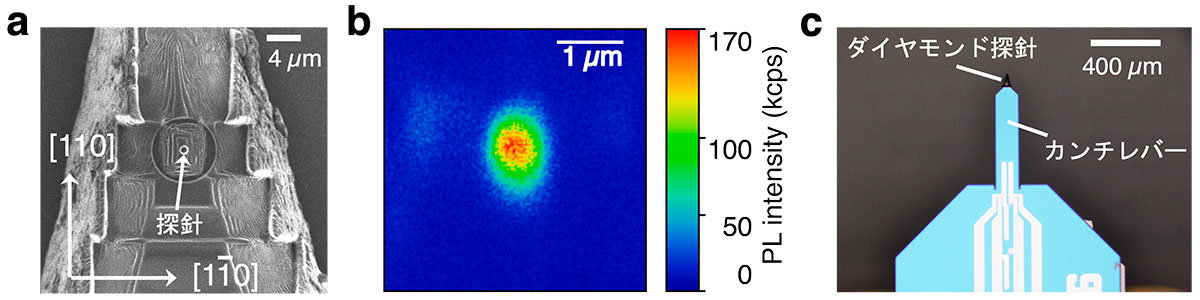

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

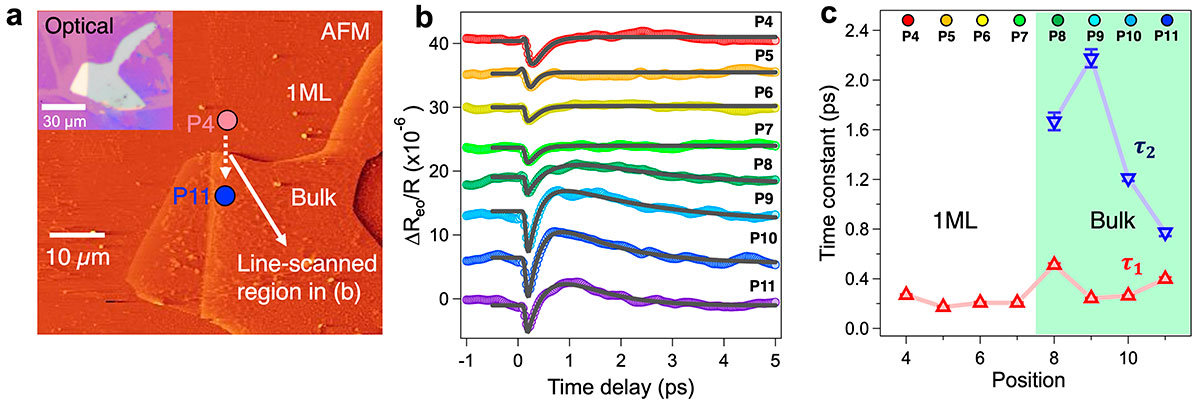

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html学生のZHOUさんが第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子系会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍の影響で対面&オンラインのハイブリッド型で、令和3年12月10日に開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

*参考:第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議

■受賞年月日

令和3年12月10日

■発表者名

Zhou Jiabei、Zhong Xianzhu、Nag Aniruddha、高田健司、金子達雄

■発表題目

Toughening of Ultrahigh Thermoresistant Biopolybenzimidazoles by Forming Porous Structure

■研究概要

本研究では、スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高レベルの力学的・熱的安定性を有するポリベンズイミダゾールの多孔質化による高タフネス化に成功しました。シリカ粒子の分散・除去によるハードテンプレート法で多孔質ポリベンズイミダゾールフィルムを作製したところ、フィルムの力学物性が大きく向上する性質を見出しました。走査型プローブ顕微鏡によりポリベンズイミダゾール表面の力学強度を観測したところ、シリカ分散により生じた空孔周辺の靭性が著しく向上し、その空孔率が増えるごとに高靭性を示すことが分かりました。従来、ポリベンズイミダゾールは高い化学的安定性から物性の改質は困難でしたが、本研究で確立した方法を用いれば複雑な工程無しで、成型物の物性を改良することができ、材料開発における重要な手法となることが期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、VISTECのNag Aniruddha様、株式会社島津製作所の長野浩一様、および多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和3年12月28日

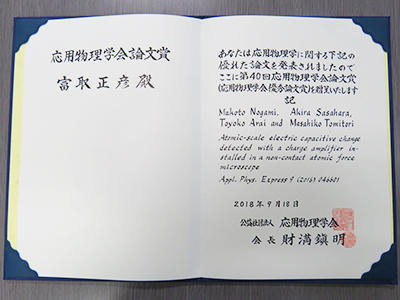

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/28-1.html応用物理学領域の富取教授と修了生の野上さんらが応用物理学会において優秀論文賞を受賞

応用物理学領域の富取 正彦教授と修了生の野上 真さん(平成28年6月博士後期課程修了)らが応用物理学会において優秀論文賞を受賞しました。

応用物理学会は、応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的として設立された日本の学会です。70年以上の歴史があり、会員数は2万人を越えています。

優秀論文賞は、応用物理学会が刊行する学術誌において発表された応用物理学の進歩向上に寄与する優秀な原著論文に与えられる賞です。

■受賞年月日

平成30年9月18日

■著者

Makoto Nogami, Akira Sasahara, Toyoko Arai and Masahiko Tomitori

■論文タイトル

Atomic-scale electric capacitive change detected with a charge amplifier installed in a non-contact atomic force microscope

■受賞理由

本論文は、非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM) にチャージアンプ(CA) を導入することによって、探針-試料間の静電容量(CTS) と接触電位差(CPD) を起源とした電荷移動を計測する、という著者らが独自に提案した手法について述べたものである。同手法の導入により、走査型プローブ顕微鏡(SPM)が持つ原子レベルの高い空間分解能を生かしながら表面電子状態を解析することが可能となるものと期待される。特にCAは、電荷量の変化に対して高い感度を持つと同時に通常の電流増幅アンプと比べて非常に高速に応答することから、SPMの走査速度を落とすことなく、CTSやCPDの変化を計測できるものと考えられる。実際、CAを利用することで原子像に対応したCPD像の獲得に成功しており、原子レベルの空間分解能像を有する計測にCAが利用できることを本論文が初めて実証した。 また、CAによる電荷計測は、nc-AFMだけではなく、他のSPM計測法にも導入できることから、その利用が広がる可能性は高く、本研究の成果は、表面・界面の電子トンネル現象、各種相互作用力や電荷移動現象などの統合的な評価手法の発展に寄与するものと期待される。

■受賞にあたって一言

40年も続いている歴史ある論文賞を頂くことができ、大変光栄です。これを励みに、今後とも物理的センスを核に、開拓者精神を忘れずに教育研究に努めたいと思います。

平成30年9月26日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/09/26-1.html