研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機オプトエレクトロニクス研究室

Laboratory on Organic Optoelectronics

教授:村田 英幸(MURATA Hideyuki)

E-mail:

[研究分野]

有機EL・可視光無線通信・導電性材料

[キーワード]

有機EL素子の劣化機構解明、可視光無線通信用光アンテナ、導電性ペースト用フィラー

研究を始めるのに必要な知識・能力

出身学部が化学系の場合、有機化学や物理化学、物理系なら量子力学や固体物理学のいずれかの基礎知識が研究内容を理解するために必要です。専門知識は研究室に入ってから修得します。従って、学ぶ努力を継続する熱意と実行力が最も重要です。高校レベルの英語力は必要です。

この研究で身につく能力

研究室での研究活動を通じて自己研鑽を積み、自分で考えて自律的に行動できる研究者を育成することを目標としています。研究者として普遍的に重要な3つの能力が身につきます。

(1)研究を実践するために必要な専門知識を独習する能力

(2)設定した目標を達成するための計画立案能力

(3)研究成果の“価値”を伝えるためのコミュニケーション能力。

また、研究室の留学生との交流や国際共同研究、海外での学会発表などを通じて、国際的なセンスを磨く機会も多くあります。担当する研究テーマや努力の程度によって身につく専門知識は異なりますが、次の専門知識が得られます。

・光化学(励起状態のダイナミクス)、固体物性論(電荷注入と移動)、デバイス物理(有機デバイスの動作機構)

【就職先企業・職種】 総合電機メーカー、電機・電子機器・精密機器メーカー、印刷業、素材産業(化学、非鉄金属)

研究内容

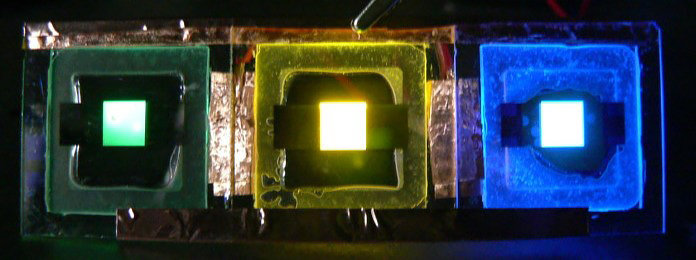

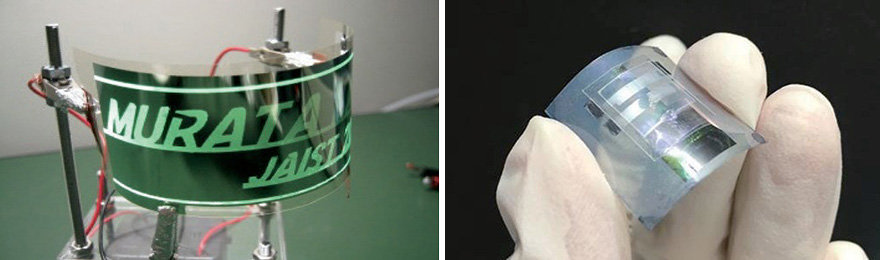

村田研究室では、有機半導体に関する基礎研究の成果を、有機発光ダイオード(OLED)や可視光無線通信用の光アンテナなど、実用的なデバイス開発につなげることを行っています。民間企業との共同研究では、OLEDの精密な評価装置や有機半導体材料の真空昇華精製装置を開発しています。金沢市との共同研究では、金沢金箔を原料とした導電性ペースト用フィラー材料の開発を行っています。これら有機半導体デバイスの基礎研究を通じた社会貢献が目標です。

有機ELの劣化機構解析

有機ELの劣化機構解析

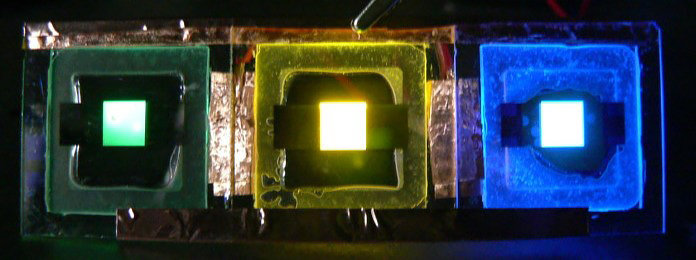

有機ELディスプレイは高画質、低電力、薄型軽量、フレキシブルを特長とし、すでにテレビや携帯電話などで実用化されています。有機EL分野では、青色発光材料の耐久性向上が課題となっています。素子の長寿命化は、村田研究室の得意とするところであり、青色発光材料の劣化メカニズムを解明するとともに、高耐久性の青色発光有機EL材料を探索しています。また、精密な電子デバイスの作製から緻密な評価まで、一貫して研究を進める体制を整えており、これも私たちの強みとなっています。変位電流測定と電流ー電圧ー発光輝度特性を連続して高精度に測定できる新しい評価装置の開発にも成功しました。

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

本研究では、金箔の新しい用途開拓を目指して、金箔を原料とする微粒子(金消粉)の導電性フィラーとしての応用を検討しています。これまでに、金消粉が導電性フィラーとして優れた材料であることを見出しました。そこで最近では、導電性フィラーの低コスト化に取り組んでいます。

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光を使った無線通信は、近距離通信での活用が注目されています。我々は蛍光色素の特徴を生かした光無線通信用光アンテナの開発に挑戦しています。フェルスター型エネルギー移動(FRET)を光アンテナの発光材料に用いることで従来の光アンテナよりもはるかに高い利得と広い伝送帯域幅を実現し、より高速なデータ転送を実現しました。

主な研究業績

- C. He, S. Collins, H. Murata, Fluorescent antenna based on Förster resonance energy transfer (FRET) for optical wireless communications, Optics Express, 32, 17152 (2024).

- D. C. Le, D. D. Nguyen, S. Lloyd, T. Suzuki, H. Murata, Degradation of fluorescent organic light emitting diodes caused by quenching of singlet and triplet excitons, Journal of Materials Chemistry C, 8, 14873 (2020).

- V. Vohra, K. Kawashima, T. Kakara, T. Koganezawa, I. Osaka, K. Takimiya, H. Murata, Efficient inverted polymer solar cells employing favourable molecular orientation, Nature Photonics, 9, 403 (2015).

使用装置

真空蒸着装置(高真空対応2台、超高真空対応1台)

デバイス作製用グローブボックス

半導体評価システム

有機デバイス評価システム

逆光電子分光装置

研究室の指導方針

4年生までの学部教育が専門知識修得のための基礎を習得する場であるのに対して、大学院はさらに高度な知識を修得しながら、それを駆使して“研究を実践する場”であると考えています。研究がうまくいかず壁に突き当たったとしても、正面から向き合い試行錯誤して、困難を乗り越える経験をすることが最も重要です。最近は困難を回避しようとする人が多いように感じます。成功体験は今の自分に自信を与えますが、失敗の克服は新しい自分への飛躍をもたらします。一緒に困難を乗り越える体験をしてみませんか。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/murata/index.html

エレクトロニクスの機能的多様化を目指す化合物半導体デバイス技術

エレクトロニクスの機能的多様化を目指す

化合物半導体デバイス技術

化合物半導体エレクトロニクス研究室

Laboratory on Compound Semiconductor Electronics

教授:鈴木 寿一(SUZUKI Toshi-kazu)

E-mail:

[研究分野]

化合物半導体エレクトロニクス

[キーワード]

化合物半導体デバイス、異種材料融合技術、超高速デバイス、省エネルギーデバイス、デバイス計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

必要な知識・能力ということではありませんが、ものごとの本質を理解したいという意欲、数学や物理学の基礎力とそれを支える論理性は、研究を進める際に重要であると考えています。

この研究で身につく能力

化合物半導体電子デバイスの作製技術および測定解析技術を身に付けながら、デバイス内の電子の挙動を物理的に考察して理解することができるようになると思います。こうした能力は、将来エレクトロニクスの広い分野で活躍するための素地となると考えています。また、産学連携を通じて産業界の問題意識を感じてもらうことも期待しています。さらに、日本語および英語によるプレゼンテーション能力の向上も目指します。

【就職先企業・職種】 総合電機、半導体・電子部品、半導体製造装置、通信機器、輸送機器、自動車

研究内容

化合物半導体高速トランジスタ

デバイスの周波数応答特性

異種材料基板上化合物半導体デバイス

異種材料閉じ込めによる二次元電子状態

<エレクトロニクスの機能的多様化に向けて>

現在のディジタルエレクトロニクスの主役であるSiデバイスは、微細化による性能向上を続けてきました。しかし、こうした「More Moore」の軸に沿った進歩の限界が意識されるようになっています。今後のエレクトロニクスの発展のためには、「More than Moore」の視点に基づく機能的多様化が必要であり、それに向けて重要な役割を果たすのが化合物半導体デバイスです。

<化合物半導体とは?>

III-V 族を中心とした化合物半導体は多彩な材料系であり、これまでもSi では不可能な様々な機能を有するデバイスに応用されてきました。特に、高い電子移動度と高い電子飽和速度を有する化合物半導体は高速電子デバイス応用に、また、直接遷移型の化合物半導体は光デバイス応用に好適であるため、化合物半導体を用いたデバイスは、高速アナログ・ミックスドシグナルエレクトロニクス、光エレクトロニクス分野で利用されてきました。これまで、GaAs 基板上格子整合材料が化合物半導体の第一世代として、InP 基板上格子整合材料が第二世代として大きな役割を果たしてきましたが、今後は、高In 組成InGaAs、InAs、Sb 系材料などのナローギャップ化合物半導体と、GaN、AlN などのワイドギャップ化合物半導体の重要性が高まると考えられます。これらナローギャップ半導体は中赤外光に対応するエネルギーギャップを、ワイドギャップ半導体は紫外光に対応するエネルギーギャップを有しており、それぞれの波長域における光デバイス応用に重要です。また、電子有効質量は概ねエネルギーギャップと比例関係にあり、ナローギャップ化合物半導体は小さい電子有効質量を有しています。電子有効質量が小さければ、高い電子移動度と高い電子飽和速度が得易いため、ナローギャップ半導体は超高速デバイス応用に有用です。ただし、高耐圧化に適したワイドギャップ半導体に対し、ナローギャップ半導体の耐圧は低く、充分なパワー性能を得ることが困難です。一方、GaN は電子有効質量が大きく、この点ではデバイス高速化に有利ではないように思われますが、大きい光学フォノンエネルギーと特有のバンド構造により、電子移動度こそ低いものの、高い電子飽和速度を有しているため、高速性能とパワー性能を併せ持ったデバイスへの応用が期待されます。

<本研究室の取り組み>

こうした特長を有する化合物半導体を適材適所にデバイス応用することは、エレクトロニクスの機能的多様化に向けて極めて重要です。さらに、化合物半導体と異種材料を融合集積する技術によって、より高度な機能的多様化の可能性も期待できます。こうした背景のもと、本研究室では、ナローギャップ/ ワイドギャップ化合物半導体エレクトロニクスの研究に取り組んでいます。次世代の超高速デバイスや省エネルギーデバイスを目指し、ナロー/ ワイドギャップ化合物半導体デバイス技術とそれらの異種材料融合技術の研究を進めながら、デバイス動作を深く理解するためのデバイス計測技術も開拓しています。

主な研究業績

- Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor field-effect transistors with non-gate-recessed or partially-gate-recessed structures, D. D. Nguyen, Y. Deng, and T. Suzuki, Semicond. Sci. Technol. 38, 095010 (2023).

- Mechanism of low-temperature-annealed Ohmic contacts to Al-GaN/GaN heterostructures: A study via formation and removal of Ta-based Ohmic-metals, K. Uryu, S. Kiuchi, T. Sato, and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 120, 052104 (2022).

- Electron mobility anisotropy in InAs/GaAs(001) heterostructures, S. P. Le and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 118, 182101 (2021).

使用装置

分子線エピタキシー装置

電子線・紫外線リソグラフィー装置

パラメータアナライザ

ネットワークアナライザ

ダイナミックシグナルアナライザ

研究室の指導方針

・理学の心で工学を。ものごとの本質を理解することを大切にします。

・少しづつであっても、自分でよく考え、納得しながら前進することが重要であると考えています。

・学生と教員がよき共同研究者となり、お互いに成長することを目指します。

・毎週行う研究報告会・日本語輪講・英語輪講を通じ、エレクトロニクス分野で活躍するための基礎を固めます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/suzuki-www/

半導体ナノワイヤを舞台としたスピントロニクス研究

半導体ナノワイヤを舞台とした

スピントロニクス研究

ナノワイヤ X スピンデバイス研究室

Laboratory on Nanowires X Spin Devices

准教授:赤堀 誠志(AKABORI Masashi)

E-mail:

[研究分野]

半導体エピタキシャル成長、半導体ナノ構造、半導体スピントロニクス

[キーワード]

化合物半導体、強磁性体、微細加工、エレクトロニクス、スピントロニクス、半導体物性、低温物性

研究を始めるのに必要な知識・能力

本研究室で研究を始めるにあたって大事なのは、リアルに「もの」を扱うのが好きであることだと考えています。また、物理学(特に電磁気学、量子力学)の知識はあった方がよく、この他に半導体・固体物理、化学、プログラミングの知識があると研究を進める上で役に立つと考えています。

この研究で身につく能力

本研究室の研究では様々な装置を使います。それらの正しい使用法は論理的思考に基づいて考えられています。したがって、それらを理解し、自ら実践することにより、論理的な思考力が養われると考えています。また、実験的研究にはトラブルがつきもので、想定通りには結果が得られず、上手く進まないことも多々あります。ですが、トラブルの状況や得られている結果に関して、周りと協力しながら分析・考察し、研究が上手く進むように努力することにより、解決すべき課題を発見する力、そして発見した課題を解決する力が養われると考えています。

【就職先企業・職種】 電機・精密機械、IT・通信、素材

研究内容

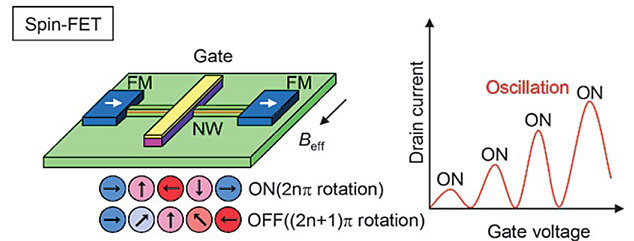

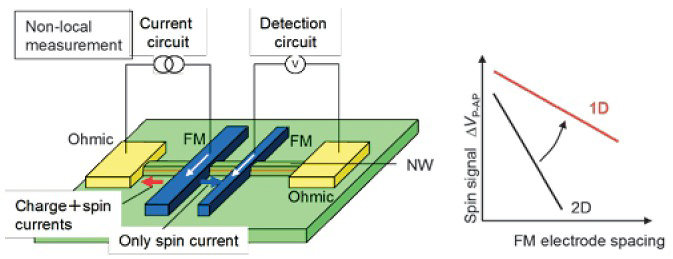

図1.スピン電界効果トランジスタ

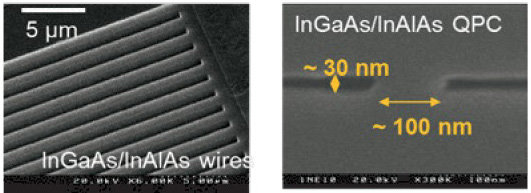

図2.トップダウン手法によるナノワイヤ、

ポイントコンタクト

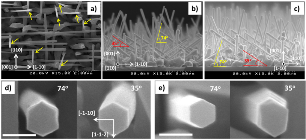

図3.ボトムアップ手法によるナノワイヤ

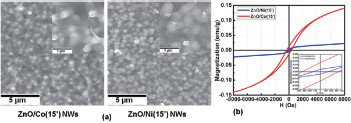

図4.電気化学プロセスによるコアシェルナノワイヤ

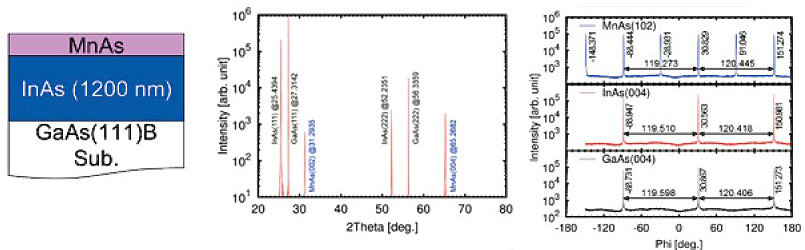

図5.MnAs/InAs 複合構造

図6.非局所測定

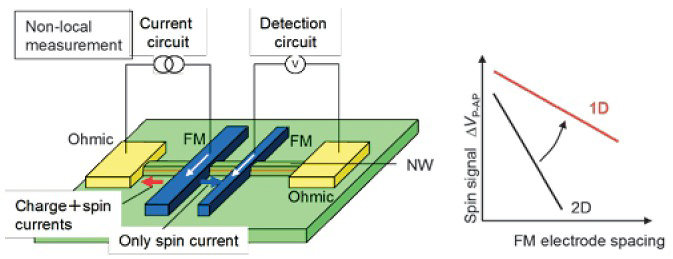

従来のエレクトロニクスでは、チャージ(電荷)の制御により情報処理が行われてきました。これに対してスピントロニクスは、チャージだけでなくスピン(磁性)を制御することにより情報処理を行っていくものです。国際デバイスおよびシステムロードマップにおいても、スピントロニクス素子は重要な次世代デバイスの一つとして位置付けられています。半導体を用いる代表的なスピントロニクス素子は、InAs・InGaAs・InSb・InGaSbなど大きなスピン軌道結合を有する半導体と強磁性体との複合構造からなるスピン電界効果トランジスタです(図1)。この素子においては、半導体ナノワイヤを採用することにより、スピン軌道結合と弾性散乱によるスピン緩和が抑制されると期待されています。そこで本研究室では、以下に示すような、半導体ナノワイヤ構造および半導体- 強磁性体複合構造に関する実験的研究を行っています。

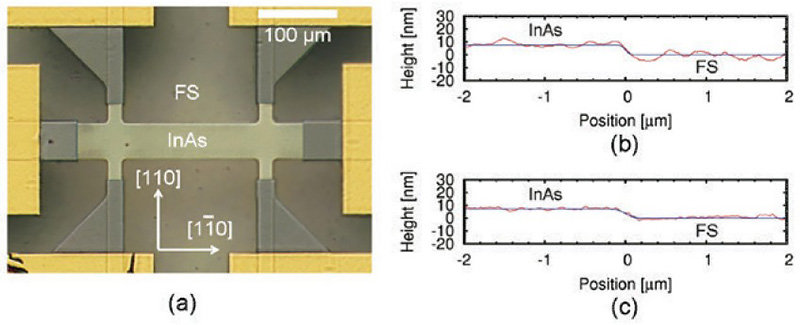

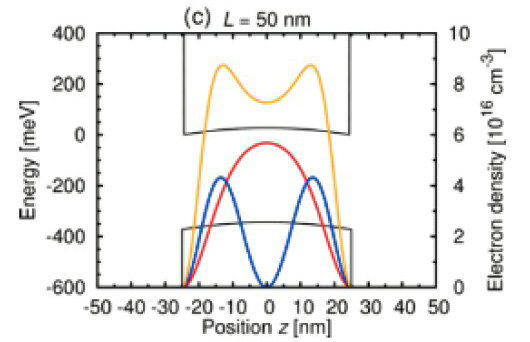

①半導体ナノワイヤ構造の作製

電子ビーム露光とエッチング加工を組み合わせたトップダウン手法(図2)と、分子線エピタキシャル成長を用いたボトムアップ手法(図3)に関する研究を進めています。トップダウン手法では高品質な半導体ヘテロ接合を用いることが可能ですが、コヒーレントな伝導のためにはエッジ形状の最適化や加工ダメージの抑制などの課題があります。ボトムアップ手法では半導体ヘテロ構造の利用は困難ですが、成長条件の最適化によりトップダウン手法では困難な良好な形状・微小な寸法を実現できる可能性があります。

②半導体- 強磁性体複合構造の作製

電気化学プロセスによる半導体(ZnO)/ 強磁性体(Co、Ni)コアシェルナノワイヤの形成(図4)や、分子線エピタキシャル成長による半導体(InAs) / 強磁性体(MnAs) 複合構造の形成(図5)に関する研究も行っています。これらの方法では連続的に半導体/ 強磁性体界面を形成するため、強磁性体から半導体へのスピン注入効率向上が期待されます。

③作製した構造の電気的評価・解析

超伝導マグネット付クライオスタットなどを用いて、低温・強磁場環境下での電気的評価・解析を進めています。面内磁場中での非局所配置における抵抗測定(図6)などにより、スピン注入・輸送・検出に関する知見を獲得することが可能です。これら知見を基に、未踏のスピン電界効果トランジスタの実現を目指します。

主な研究業績

- S. Komatsu, M. Akabori: “Spin-filter device using Zeeman effect with realistic channel and structure parameters” Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 63, pp. 02SP14-1-5 (2024).

- Md. T. Islam, Md. F. Kabir, M. Akabori: “Low-temperature grown MnAs/InAs/MnAs double heterostructure on GaAs (111)B by molecular beam epitaxy” Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 63, pp. 01SP40-1-5 (2024).

- K. Teramoto, R. Horiguchi, W. Dai, Y. Adachi, M. Akabori, S. Hara: “Tailoring Magnetic Domains and Magnetization Switching in CoFe Nanolayer Patterns with Their Thickness and Aspect Ratio on GaAs (001) Substrate” Physica Status Solidi B, Vol. 259, pp. 2100519-1-9 (2022).

- D. Q. Tran, Md. E. Islam, K. Higashimine, M. Akabori: “Self-catalyst growth and characterization of wurtzite GaAs/InAs core/shell nanowires” J. Crystal Growth, Vol. 564, pp. 126126-1-7 (2021).

使用装置

成膜装置(分子線エピタキシャル成長装置、原子層堆積装置、真空蒸着装置、スパッタ装置)

微細加工装置(電子ビーム露光装置、電界電離ガスイオンビーム装置、反応性イオンエッチング装置)

電気化学プロセス装置

電気計測装置(デバイスアナライザ、ホール効果測定装置、ロックイン計測システム)

極低温・強磁場装置(超伝導マグネット付He4クライオスタット、He3クライオスタット、希釈冷凍機)

研究室の指導方針

本研究室では、様々な装置を使って、半導体や強磁性体など「もの」をつくるところから、主に電気的評価・解析によりつくった「もの」を調べるところまで一貫して実験的研究を行います。まずテーマの近い学生でチームをつくり、毎日チームミーティングをしてもらうとともに、週一でスタッフを交えた全体ミーティングを行って、コミュニケーション力・プレゼンテーション力・判断力の育成・向上を図ります。また、全体ミーティングと同じ日に勉強会も行い、半導体・固体物理分野の知識習得や基礎学力の向上を図ります。

[研究室HP] URL:https://www.jaist-akabori-lab.com/

学生の大橋さんが第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて最優秀口頭発表賞を受賞

学生の大橋亮太さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて最優秀口頭発表賞を受賞しました。

第14回半導体材料・デバイスフォーラムは、熊本高等専門学校が主催し、令和5年12月9日、九州工業大学にてハイブリッド開催されました。同フォーラムは半導体材料・関連デバイス研究分野に重点を置き、研究発表や討論を通じて、高専学生と大学(院)生との学生間交流を図り、高専学生の教育・研究力向上への貢献を目指しています。

最優秀口頭発表賞は、同フォーラムにおいて、半導体デバイスの発展に貢献しうる最も優秀な口頭発表をした筆頭著者に贈られるものです。

※参考:第14回半導体材料・デバイスフォーラム

■受賞年月日

令和5年12月9日

■研究題目

ベイズ最適化を適⽤したCat-CVD i-a-Si およびn-a-Siの堆積条件探索

■研究者、著者

大橋亮太、Huynh Thi Cam Tu、東嶺孝一、沓掛健太朗、大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

現在、太陽電池市場の大部分を占めているSi系太陽電池において、特に高効率なSiヘテロ接合(SHJ)太陽電池に着目し、高効率化を目指し研究を行っている。SHJ太陽電池の作製にあたり、我々は触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法を用いて結晶Siウエハ上に非晶質Si(a-Si)を堆積している。しかし、堆積時のパラメータが多いため、高性能なSHJ太陽電池の作製条件の探索に膨大な時間がかかる。そこで、ベイズ最適化を用いて効率よく高い性能を示す条件探索を行っている。

本講演では、ベイズ最適化を用いて真性非晶質Si(i-a-Si)層とn型非晶質Si(n-a-Si)層の堆積条件探索について発表した。i-a-Si層及びn-a-Si層の探索を、それぞれ20回、21回とかなり少ない回数で完了することができ、高いパッシベーション性能と十分な導電性を兼ね備えるa-Si膜の堆積条件を確立した。

■受賞にあたって一言

この度、第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて、最優秀口頭発表賞を賜り、大変光栄に思います。高専生が多い会議でしたので、自分の研究の面白さやJAISTの良さが少しでも伝わっていれば嬉しいです。本研究の推進にあたり、ご指導、ご協力いただいた大平圭介教授、HUYNH, Tu Thi Cam特任助教をはじめとした大平研究室メンバーの皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、ベイズ最適化のご指導をいただいた沓掛健太朗研究員(理化学研究所)、透過型電子顕微鏡にて試料の観察をご担当いただいた技術専門員の東嶺孝一様にも、心より感謝申し上げます。

令和6年1月22日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/01/22-1.htmlナノとバイオを融合して医療と環境の問題を解決する

ナノとバイオを融合して

医療と環境の問題を解決する

バイオナノ医工学デバイス 研究室

Bio-Nano Medical Device Laboratory

教授:高村 禅(TAKAMURA Yuzuru)

E-mail:

[研究分野]

BioMEMS、微小流体デバイス、分析化学、バイオセンサ

[キーワード]

血液分析チップ、一細胞解析、質量分析チップ、マイクロ元素分析、微細加工プロセス、バイオチップ、マイクロプラズマ

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちが扱う対象は分野融合的要素が強く、従って本研究室では様々なバックグラウンドの学生を受け入れております。生物、化学だけでなく、物理、機械、電子、制御、材料など、個人のバックグラウンドに応じたテーマを設定し、研究を進めます。

この研究で身につく能力

何かを解析するチップの研究が多いので、分析科学の要素は押し並べて身につきます。微量なサンプルを扱うので、微量な生体サンプルのハンドリング技術、生体分子と無機材料の界面の調整技術、微量な蛍光や光信号の観察・計測技術等が身につきます。また、チップを作成するには、フォトリソグラフィー等、マイクロマシンの技術が身につきます。新しい材料を使う場合は、成膜やエッチングの為のプロセス開発を行うこともあります。チップの開発では、流体の動きや熱の伝達をシミュレーションし設計することもあります。修了生は、計測機器メーカへの就職が多いですが、半導体製造機器メーカや、薬品会社へ就職する方もいらっしゃいます。

【就職先企業・職種】 計測機器メーカ、電気、機械、半導体製造機器メーカ、半導体メーカ、薬品関連

研究内容

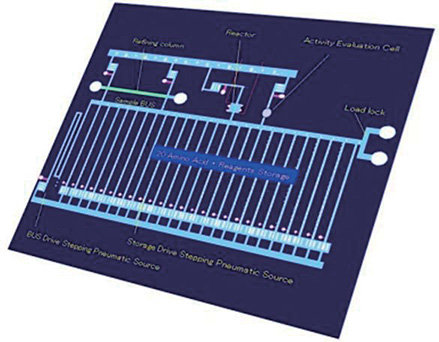

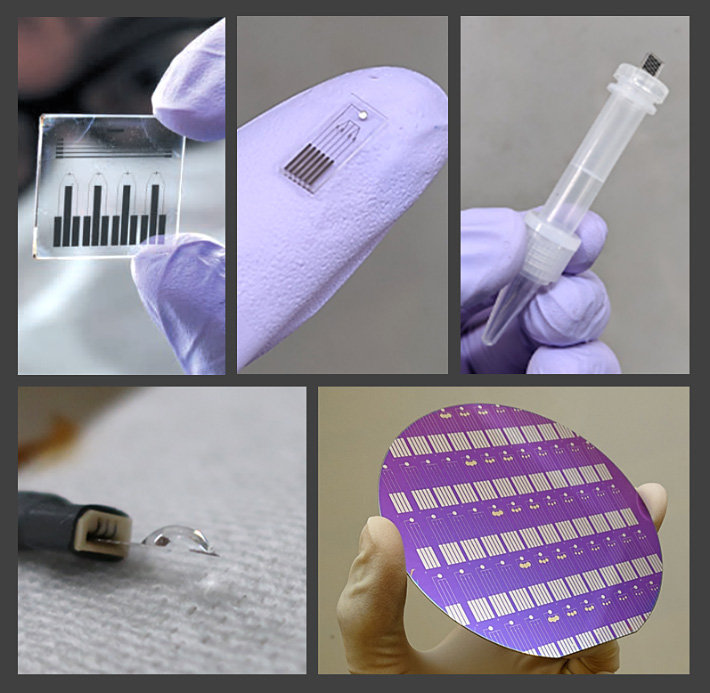

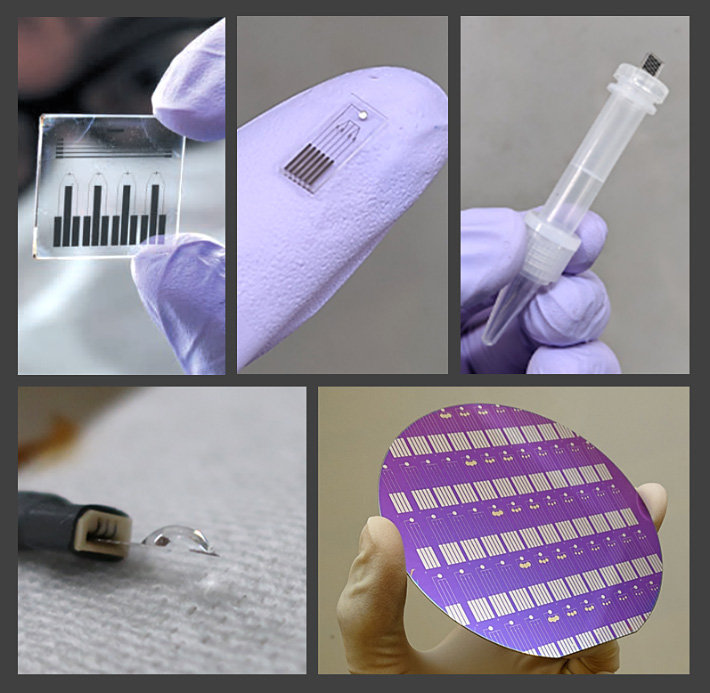

半導体プロセスを応用して、ウエハ上に小さな流路や反応容器、分析器等を作りこみ、一つのチップの上で、血液検査等に必要な一通りの化学実験を完遂させようという微小流体デバイス、μTAS(micro total analysis systems)やLab on a chipと呼ばれる研究分野が急速に発展しています。これは、病気の診断、創薬、生命現象の解析に応用でき、大きな市場と新しい学術分野を開拓するものとして期待されております。また、いろいろな形状の微小流路内を、流体や大きな分子が流れるときの挙動は、ブラウン運動や界面の影響が支配的で、流体力学でも分子動力学でも扱えない新しい現象を含んでいます。当研究室は、このような新しい現象をベースに、ナノとバイオを融合した次世代のバイオチップ創製を目指した研究を行っています。

主なテーマを次に示します。

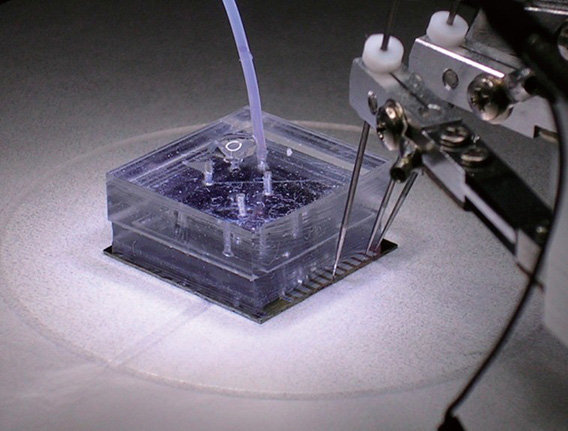

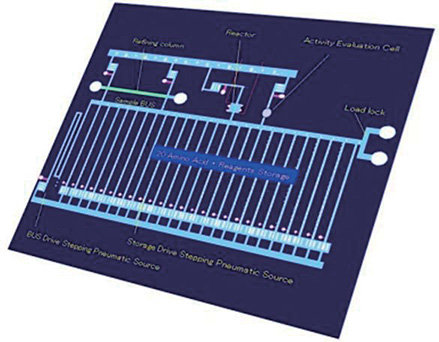

図1.作成したバイオチップの例

図2.汎用微小流体チップ案

1)高集積化バイオ化学チップの開発

高機能バイオチップの実現には、チップ内での流体の駆動機構と、高感度な検出器の開発が重要になります。本研究室では、溶液プロセスによるPZTアクチュエータアレイや電気浸透流ポンプをはじめ様々なチップ内での液体駆動機構と、ナノ材料を駆使した新しい検出器の開発を進めています(図1)。これらを用いて、組織中の一細胞を分子レベルで解析可能なチップや、高度な処理をプログラム次第で様々にこなす汎用微小流体チップの開発を目指しています(図2)。

2)高感度バイオセンシング技術の開発

一滴の血液には、体内の様々な状態を反映した多くの情報が含まれております。これらを頻繁に解析することで、重篤な病気の超早期発見や、日々の健康管理、あるいは老化や病気が起きにくい体質になるために食事や運動をガイドする等、様々なことが可能になると考えられております。このためには、非常に微量なバイオマーカを簡易に測定する技術が必要です。私どもは、自己血糖測定器と同じ手間とコストでpg/mLオーダの測定ができるチップや、質量分析チップの開発を行っております。

3)液体電極プラズマを用いたマイクロ元素分析器の開発

中央を細くした微小な流路に液体のサンプルを導入し、高電圧を印加するとプラズマが発生します。このプラズマからの発光を分光することにより、サンプル中の元素の種類と量を簡単・高感度に測定することができます。この原理を用いて、食物、井戸水、土壌工場廃水・廃棄物に含まれている有害な金属(Hg、Cd、Pbなど)などを、オンサイトで測定できるマイクロ元素分析器の開発を行っています。

主な研究業績

- Pulse-heating ionization for protein on-chip mass spectrometry,Kiyotaka Sugiyama, Hiroki Harako, Yoshiaki Ukita, Tatsuya Shimoda, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry, 86, 15, 7593-7597, 05 August 2014.

- Development of automated paper-based devices for sequential multistep sandwich enzyme-linked immunosorbent assays using inkjet printing, Amara Apilux, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Orawom Chilapakul and Yuzuru Takamura, Lab Chip,13(1), 126-135, January 2013.

- High sensitive elemental analysis for Cd and Pb by liquid electrode plasma atomic emission spectrometry with quartz glass chip and sample flow, Atsushi Kitano, Akiko Iiduka, Tamotsu Yamamoto, Yoshiaki Ukita, Eiichi Tamiya, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry 83(24), 9424-9430, 04 November 2011.

使用装置

クリーンルーム半導体製造装置一式

電気化学測定装置

表面プラズモン共鳴測定装置

イムノクロマトグラフ製造装置

全反射蛍光一分子観察装置

研究室の指導方針

iPS細胞など最近の新しい医療技術の多くは、新しい工学的技術の進歩が発端になっていることをご存知でしょうか。その多くに、高度に発展したナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合技術が使われています。この分野は、まさに今アクティブで、また人類への多くの貢献が期待されている分野でもあるのです。私どもの研究室には、様々なバックグランドと目的を持った学生さんが来ます。私どもは一人ひとりの目的に合わせたゴールを設定し、そこに向かって必要なものを自ら獲得できる様に、サポートとガイドを行うことを主な指導方針としています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオ研究室 Laboratory on Nanobiotechnology

講師:高橋 麻里(TAKAHASHI Mari)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料科学、細胞生物学

[キーワード]

ナノ粒子、バイオ医療応用

研究を始めるのに必要な知識・能力

探求心があり、努力することを厭わず、向上心がある方ならバックグランドが違っていても研究を楽しむことができます。研究テーマに対して、自分がこの研究を進めるんだという主体的な立場にたつことが必要です。共同研究をすることが多いため、協調性やコミュニケーション能力も必要となります。

この研究で身につく能力

ナノ粒子の合成法、構造・特性評価及び解析方法に関する幅広い知識。金属・磁性・半導体材料とナノ粒子にすることで現れる特徴的な性質に関する一般的な知識。細胞生物学に関する一般的な知識。新たな課題に対して取り組むチャレンジ精神。

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

研究内容

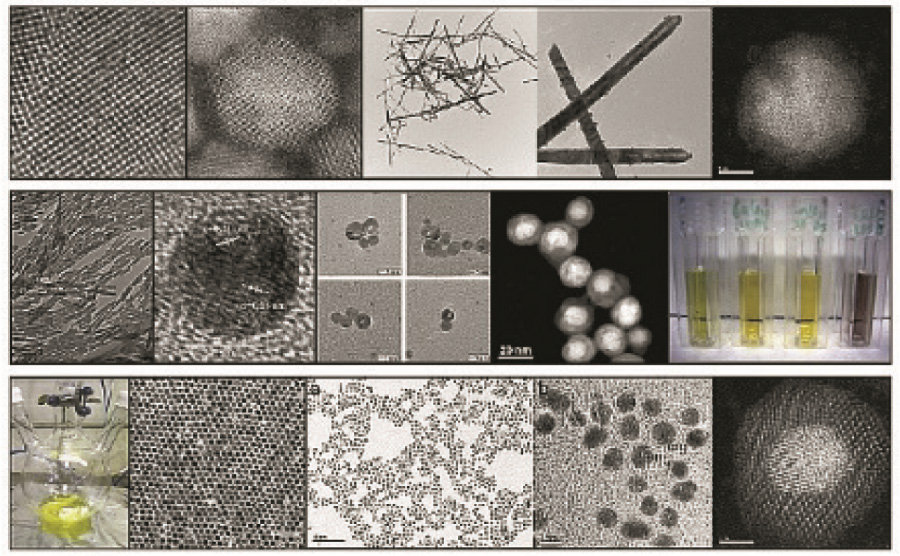

ナノ粒子のバイオ医療応用に関する注目は年々高まっています。私達は金属・半導体・磁性体をナノサイズにすることで現れるバルクとは異なる性質を利用して、ナノ粒子のバイオ医療応用に関する研究を行っています。応用先は様々ですが、主に下記に示す3つの内容に力を入れており、それぞれの用途に合わせたナノ粒子の合成から構造解析、特性評価、応用までの一連の流れを一人の学生が担当して研究を進めます。

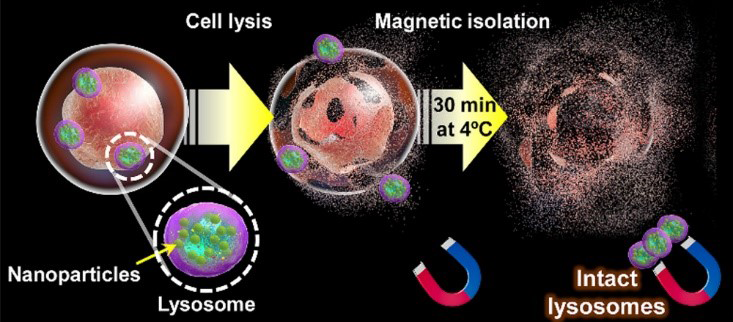

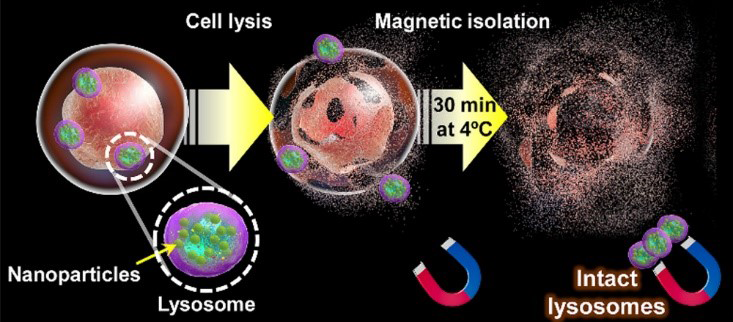

1. 磁性体ナノ粒子を用いた細胞内小器官の磁気分離

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

2. 磁気粒子分光を用いたイムノアッセイ

人生100年時代と言われる現代、私達が健康に長生きするためには、疾病の早期発見のための診断技術・精度の向上がますます重要となります。磁気粒子分光(MPS)を用いたイムノアッセイ(抗原抗体反応を用いた抗原の検出)では、種々の磁性体ナノ粒子を合成しMPSで評価し、感度が高いプローブを複数選択することで同時多抗原検出を目指します。

3. アップコンバージョンナノ粒子による光遺伝学的研究

アップコンバージョンナノ粒子とは、波長が長い入射光を照射した際に波長が短い発光を示す蛍光体ナノ粒子です。光遺伝学とは光受容タンパク質を遺伝学的に細胞に発現させ、光で細胞の応答を制御する技術で、この2つを組わせることで、光による生体組織の制御を行う研究をしております。

主な研究業績

- D. Maemura, T. S. Le, M. Takahashi, K. Matsumura, and S. Maenosono: "Optogenetic Calcium Ion Influx in Myoblasts and Myotubes by Near-Infrared Light Using Upconversion Nanoparticles" ACS Appl. Mater. Interfaces 15 (2023) 42196

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, S. Maenosono: "Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic–Plasmonic Hybrid Nanoparticles" ACS Nano 16 (2022) 885

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono: "Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes" Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡(TEM) 超伝導量子干渉磁束計(SQUID)

走査透過型電子顕微鏡(STEM) 動的光散乱測定装置(DLS)

X線回折装置(XRD) 共焦点レーザー顕微鏡(CLSM)

X線光電子分光装置(XPS) 核磁気共鳴装置(NMR)

研究室の指導方針

常に新しい内容の研究を行っており、研究内容に関しては教員が学生へ毎回指示を与えるのではなく、学生自身にも実験と論文調査から次の方向性を決めるといった、一緒に研究を進めていくスタンスで研究を行います。その過程で卒業後の進路(就職希望か進学希望)に合わせて必要な基礎知識と研究力が身につくように指導します。また、分野外の方でも最前線の研究が行えるように効率的な努力の仕方や学習法を身に着けられるように指導しますので、心配なことや研究に関する疑問等は積極的に相談してください。そのためにはコミュニケーション能力も重要であり、卒業後の社会人にとって必要不可欠なスキルが身につくようにサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

結晶が成長する様子を観察してメカニズムを探る

結晶が成長する様子を観察してメカニズムを探る

次世代シリコン太陽電池研究室

Laboratory on Next-Generation Silicon Photovoltaics

講師:前田 健作(MAEDA Kensaku)

E-mail:

[研究分野]

結晶成長、太陽電池、非線形光学

[キーワード]

その場観察、結晶粒界、双晶

研究を始めるのに必要な知識・能力

学部や高専で習う基礎的な物理や数学の知識

思い込みで実験結果を判断せず、公平な視点で研究に取り組む姿勢

この研究で身につく能力

研究活動を通して、実験装置(ガス制御機構、加熱機構、顕微鏡など)の使い方やデータの収集と解析方法が身につきます。

また、定期的なゼミ活動や随時のディスカッションを通して、コミュニケーション能力や問題解決能力が鍛えられます。

失敗と思えるような実験から新しい発見が生まれることはよくあります。普通は気付けないような特徴を注意深く読み取る力や俯瞰的かつ合理的に考察する力など、修了後に社会で活躍する際にも役立つ能力を鍛えて欲しいと願っています。

【就職先企業・職種】 製造業など

研究内容

エレクトロニクス、オプトエレクトロニクスの発展を進めるには、材料となる結晶の高品質化や高性能化が不可欠です。結晶とは原子が規則正しく整列した固体であり、融液や溶液などの環境相から徐々に大きく成長することで形成されます。「成長」という言葉は主に生物に対して使われますが、立派な人間に成るには成長過程が重要であることと同様に、高性能な結晶を得るには成長過程が重要となります。この成長過程を注意深く観察することでメカニズムを解明し、高機能結晶を育てる技術を開発します。

1.薄膜多結晶シリコンの形成過程のその場観察

太陽電池の基板材料には半導体のシリコンが広く用いられています。薄膜多結晶シリコンはガラス基板上の非晶質シリコンにパルス光(フラッシュランプアニール光)を当てることで作ることができ、インゴットを薄くスライスして作る結晶基板よりも生産性とコスト面で優れています。非晶質シリコンが多結晶化する過程を観察することで、太陽電池の劣化の原因となる組織の形成機構を解明し、その形成を抑制する技術を開発します。

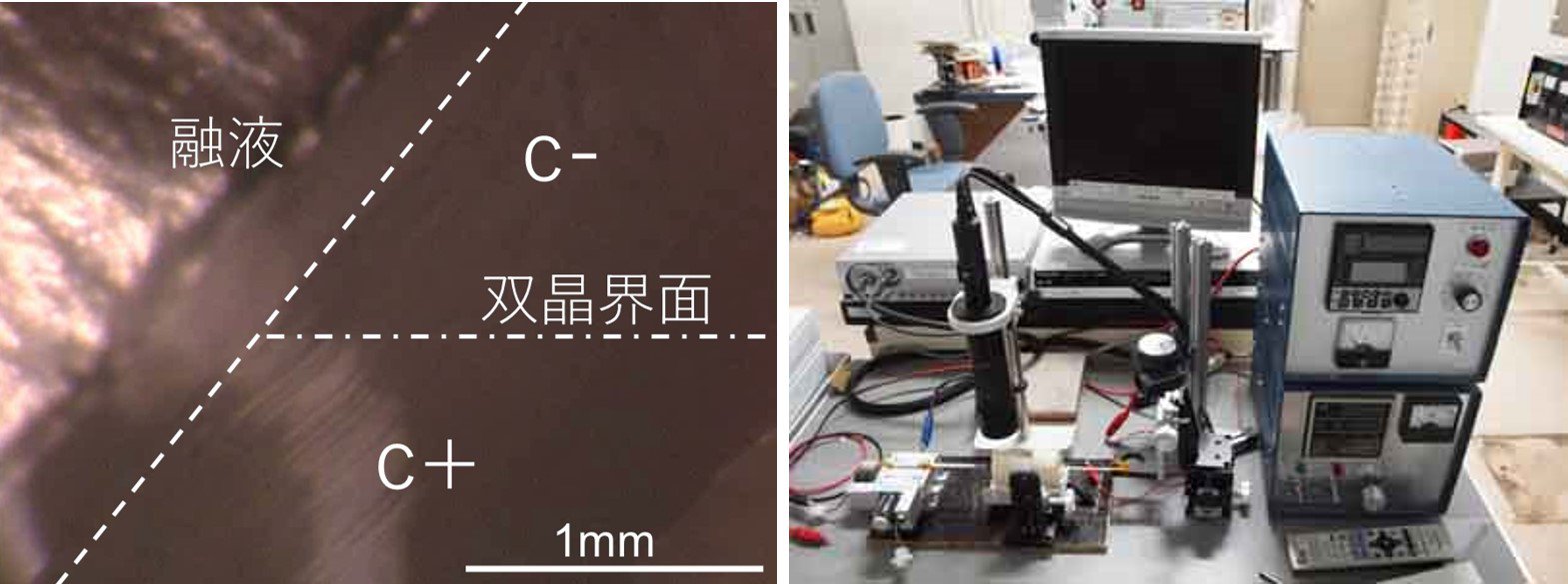

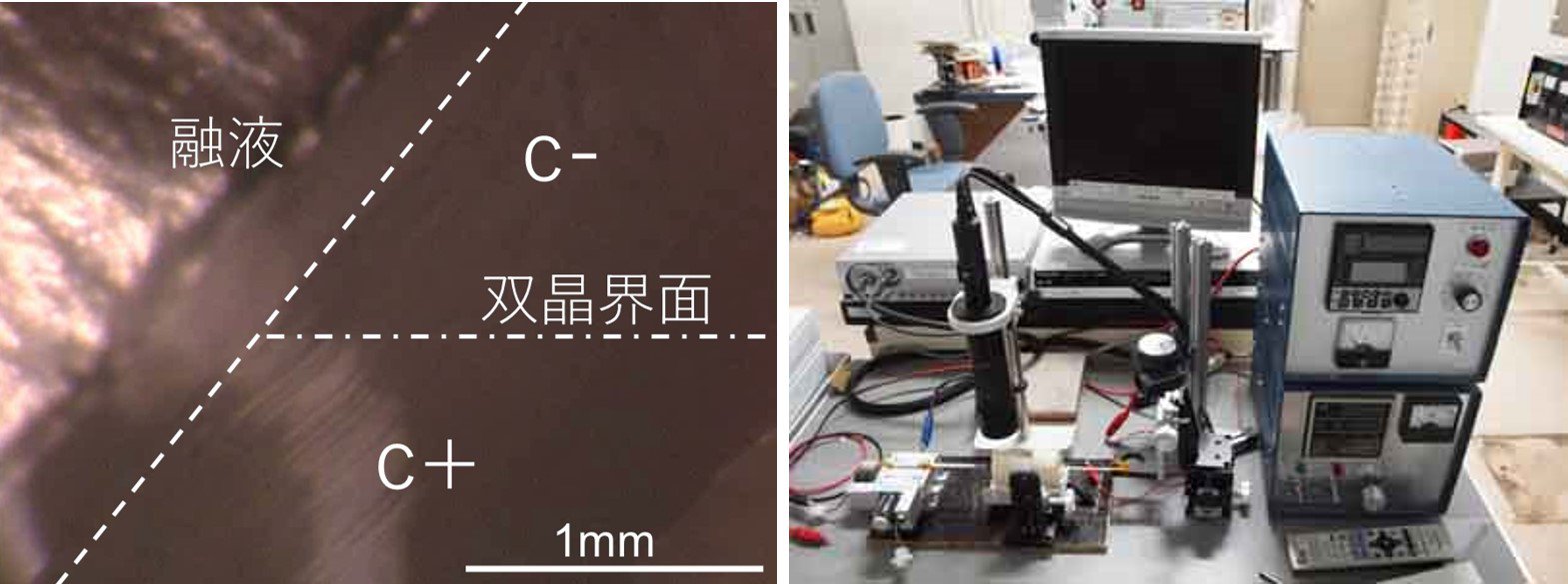

2.レーザー波長変換素子(周期双晶結晶)の作製

Li2B4O7の双晶成長過程(左)、顕微鏡観察炉(右)

半導体リソグラフィの極微細化やレーザー加工の超高精度化に伴い、高エネルギー効率で小型の全固体レーザー光源の短波長化が求められています。全固体レーザーは固体レーザーを非線形光学結晶により波長変換することで実現でき、光源にガスを用いるよりも安定で小型な装置となります。

非線形光学結晶の分極を周期的に反転することで変換効率を向上でき、強誘電体に電界印加することで生産されています。本研究では非強誘電体においても周期構造を導入するために、双晶形成を用いた反転技術の開発に取り組んでいます。

3.化合物半導体の融液成長過程の観察

シリコンSiは地殻中で酸素に次いで2番目に多い元素であり、単結晶シリコンは半導体デバイスの基板材料として世界中で広く生産されています。化合物半導体(InSb, GaSb, GaAsなど)の生産量は少ないですが、これからのエレクトロニクスの発展に無くてはならない結晶であり、単結晶育成技術の開発は重要です。結晶が成長する様子を観察して、双晶や粒界などの欠陥がどのように形成されるのか、そのメカニズムを解明することを目指しています。

主な研究業績

- K. Hu, K. Maeda, H. Morito, K. Shiga, K. Fujiwara, In situ observation of grain-boundary development from a facet-facet groove during solidification of silicon, Acta Materialia, 153, 186(2018).

- K. Maeda, A. Niitsu, H. Morito, K. Shiga, K. Fujiwara, In situ observation of grain boundary groove at the crystal/melt interface in Cu, Scripta Materialia, 146, 169(2018).

- K. Maeda, S. Uda, K. Fujiwara, J. Nozawa, H. Koizumi, S. Sato, Y. Kozawa, T. Nakamura, Fabrication of Quasi-Phase-Matching Structure during Paraelectric Borate Crystal Growth, Applied Physics Express, 6, 15501(2013).

研究室の指導方針

研究活動は自主性を重んじる方針で、学生自身の発想が研究に活かせます。毎朝一度、研究室メンバー全員が集まるミーティングを行い、その日の各自の活動を報告します。ミーティングでは、簡単な研究の相談もでき、メンバー間のコミュニケーションも十分行えるシステムです。当番の学生が文献紹介を行う勉強会では、細部にわたる質問への回答が求められ、しっかりとした基礎学力が身につきます。学術会議などでの外部発表は、積極的に行います。また、博士前期課程期間中に、英語の論文を執筆し投稿できるよう指導します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/ohdaira/

新しいプロセス技術を駆使してシリコン系次世代太陽電池を開発しよう

新しいプロセス技術を駆使して

シリコン系次世代太陽電池を開発しよう

次世代シリコン太陽電池研究室

Laboratory on Next-Generation Silicon Photovoltaics

教授:大平 圭介(OHDAIRA Keisuke)

E-mail:

[研究分野]

太陽電池、半導体工学、薄膜形成

[キーワード]

結晶化、パッシベーション、モジュール耐久性

研究を始めるのに必要な知識・能力

学部もしくは高専で習う固体物理、半導体の基礎知識がある方が望ましい。

地球環境問題、エネルギー問題への関心は研究を進める原動力となる。

この研究で身につく能力

各学生の研究テーマを遂行することで、真空装置の取扱いの他、薄膜形成およびその物性評価技術、デバイス作製・評価技術が身につきます。また、データの解析や日々のディスカッション、ゼミ活動などを通じて、特に半導体や太陽電池に関する基礎学力を習得できます。さらに、学生の自主性を重んじる研究室の方針から、いわゆる「指示待ち人間」にならない、問題解決能力の高い人間に成長できます。国内・国際学会での発表や、展示会でのブース展示などを通して、プレゼンテーション能力や、英語も含めたコミュニケーション能力も鍛えられます。

【就職先企業・職種】 大学研究教育職、企業研究職(電機、精密機器メーカー)など

研究内容

地球上に豊富に存在するシリコンを用いた太陽電池は、現在でも市場の大部分を占めており、また今後も、太陽光発電技術の主役であり続けることが期待されています。一方で、さらなる低コスト化、高効率化、長寿命化が求められており、より一層の技術的なブレークスルーが必要です。当研究室では、以下の新技術に着目し、シリコン系高性能太陽電池実現のための基盤技術の確立を目指します。

1.瞬間熱処理による太陽電池用多結晶シリコン薄膜形成

キセノンランプにおけるミリ秒台の瞬間放電を利用したフラッシュランプアニール(FLA)は、数十J/㎠という、瞬間的には地上における太陽光の数万倍の強度のパルス光を照射できます。当研究室では、この手法を、安価なガラス基板上への多結晶シリコン薄膜の形成に応用する検討を行っています。非晶質シリコン膜をガラス基板上に形成し、一度のFLA光照射を行うだけで、膜厚4µm以上の多結晶シリコン膜が形成できます。水素を含有した非晶質シリコン膜を前駆体に用いると、結晶化後も膜内に多量の水素原子が残留し、シリコンの未結合手が終端されるため、低欠陥の多結晶シリコン膜が形成でき、高効率薄膜太陽電池用材料としての利用が期待されます。このFLAによる非晶質シリコン膜の結晶化の現象解明および制御と、形成される多結晶シリコン薄膜の太陽電池応用について研究を行っています。

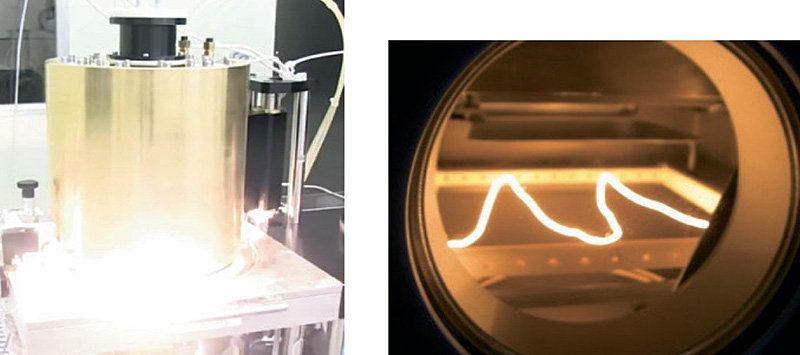

FLA装置の発光の様子(左)と

Cat-CVD装置の触媒体(右)

2.触媒化学気相堆積(Cat-CVD)の太陽電池応用

加熱触媒体線での接触分解反応により原料ガスを分解して薄膜を形成するCat-CVD法は、膜堆積時の基板材料への損傷を低減でき、結晶シリコン表面でのキャリアの再結合を大幅に抑制可能な高品質パッシベーション膜を形成できます。触媒分解により生成するラジカルを用いたCatドーピングとともに、高効率バルク結晶シリコン太陽電池への応用を目指しています。

3.結晶シリコン太陽電池モジュールの耐久性と新構造開発

多数のモジュールが直列に接続される大規模太陽光発電所などで、モジュールのフレームとセルの間にかかる高電圧が原因で発電特性が低下する、いわゆる電圧誘起劣化(PID) の問題が顕在化しています。当研究室では、結晶シリコン太陽電池モジュールのPIDの機構を解明し、抑止技術を開発する研究を行っています。また、現行の太陽電池モジュールは、各部材が封止材で固められています。そのため、封止材由来の各種劣化が発生し、モジュールを廃棄する際の部材分別やリサイクルも困難です。この問題を解決するため、封止材を用いない新概念モジュールの開発にも取り組んでいます。

主な研究業績

- K. Ohdaira, M. Akitomi, Y. Chiba, and A. Masuda, Potential-induced degradation of n-type front-emitter crystalline silicon photovoltaic modules — comparison between indoor and outdoor test results, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 249, 112038 (2023).

- R. Ohashi, K. Kutsukake, H. T. C. Tu, K. Higashimine, and K. Ohdaira, High passivation performance of Cat-CVD i‑a-Si:H derived from bayesian optimization with practical constraints, ACS Appl. Mater. Interf. 16, 9428 (2024).

- Z. Wang, H. T. C. Tu, and K. Ohdaira, Formation of n-type polycrystalline silicon with controlled doping concentration by flash lamp annealing of catalytic CVD amorphous silicon films, Jpn. J. Appl. Phys. 63, 105501 (2024).

使用装置

フラッシュランプアニール装置

触媒化学気相堆積(Cat-CVD)装置

太陽電池特性評価装置

太陽電池モジュール作製および信頼性評価装置

各種薄膜物性評価装置

研究室の指導方針

研究活動は自主性を重んじる方針で、学生自身の発想が研究に活かせます。毎朝一度、研究室メンバー全員が集まるミーティングを行い、その日の各自の活動を報告します。ミーティングでは、簡単な研究の相談もでき、メンバー間のコミュニケーションも十分行えるシステムです。当番の学生が文献紹介を行う勉強会では、細部にわたる質問への回答が求められ、しっかりとした基礎学力が身につきます。学術会議などでの外部発表は、積極的に行います。また、博士前期課程期間中に、英語の論文を執筆し投稿できるよう指導します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/ohdaira/

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学研究室 Laboratory on Nanoparticle Engineering

教授:前之園 信也(MAENOSONO Shinya)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料化学、ナノ材料物性、コロイド化学

[キーワード]

半導体ナノ粒子、磁性体ナノ粒子、金属ナノ粒子、バイオ医療、エネルギー変換、センシング

研究を始めるのに必要な知識・能力

基礎学力、コミュニケーション能力、知的好奇心、柔軟な思考

この研究で身につく能力

修士課程では、(1) ナノ材料の化学合成技術、(2) 各種分析機器(透過型電子顕微鏡、X 線回折装置、X 線光電子分光、組成分析装置など)の操作スキル、(3) 基礎学問の知識(無機材料化学、結晶学、コロイド化学、固体物性など)、(4) ナノ材料に関する先端専門知識を身につけて頂きます。博士課程では、1-4に加え、英語によるプレゼンテーション能力、英語論文執筆能力、研究課題設定能力、共同研究遂行能力など、研究者に必要なあらゆる能力を身につけて頂きます。

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、電気機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

研究内容

物質をナノメートルサイズまで細かくしていくと、種々の物性がサイズに依存する新奇な材料となります。このような新奇材料を一般に「ナノ材料」と呼びますが、我々はその中でも特に「ナノ粒子」に興味を持ち、ナノ粒子に関する基礎から応用に亘る研究を行っています。半導体、磁性体、金属などのナノ粒子を化学合成し、その表面をさまざまな配位子によって機能化し、さらにそれらナノ粒子の高次構造を制御することによって、バイオ・医療分野あるいは環境・エネルギー分野で新たな応用を開拓することを目指しています。

1.磁性体ナノ粒子の合成とバイオ医療分野への応用

超常磁性体のナノ粒子を独自の方法によって合成し、その表面を自在に修飾することによって、バイオ医療分野での様々な応用の道を開拓しています。具体的には、細胞やタンパクの磁気分離、MRI 造影剤、ドラッグデリバリーシステムなどのナノ磁気医療に応用するための技術開発を行っています。

2.半導体ナノ粒子の合成とエネルギー変換素子への応用

狭ギャップ化合物半導体から広ギャップ酸化物半導体のナノ粒子まで、幅広い種類の半導体ナノ粒子を化学合成し、それらを用いて低炭素社会の実現を志向したナノ構造エネルギー変換素子の創製に関する研究を行っています。特に、ナノ構造熱電素子や光機能素子などに興味を持っています。

3.金属ナノ粒子を用いたバイオセンシング技術の開発

近年、金ナノ粒子を用いた様々なバイオセンサが開発され、簡便かつ迅速に DNA 配列検出やタンパク質機能解析などが可能となってきています。我々は、ナノ粒子プローブを用いたバイオセンシング技術の更なる高度化を目指し、異種金属元素からなるヘテロ構造ナノ粒子や合金ナノ粒子のプローブの開発を進めています。

主な研究業績

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, and S. Maenosono, “Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles”, ACS Nano 16 (2022) 885

- J. Hao, B. Liu, S. Maenosono, and J. Yang, “One-Pot Synthesis of Au-M@SiO2 (M = Rh, Pd, Ir, Pt) Core-Shell Nanoparticles as Highly Efficient Catalysts for the Reduction of 4-Nitrophenol”, Sci. Rep. 12 (2022) 7615

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono, “Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes”, Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡 (TEM) 超伝導量子干渉磁束計 (SQUID)

過型電子顕微鏡 (STEM) 動的光散乱測定装置 (DLS)

X 線回折装置 (XRD) 共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)

X 線光電子分光装置 (XPS) 核磁気共鳴装置 (NMR)

研究室の指導方針

就職希望者には、基礎・専門知識はもちろん、コミュニケーション能力、英会話力、論理的思考力および柔軟な対応力を涵養し、不確実性の時代を生き抜くことができる人材となってもらうための指導を行います。企業経験を活かした実践的就職指導も行っています。

博士後期課程への進学希望者については、先端的かつ国際的な研究環境を提供することによって、将来的に大学教員や企業研究者として活躍できるグローバル研究人材を育成します。

[Website] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

液体から高機能性材料を創成し、生体・環境の見える化へ

液体から高機能性材料を創成し、生体・環境の見える化へ

プリンテッドバイオセンサー研究室

Laboratory on Printed Biosensors

講師:廣瀬 大亮(HIROSE Daisuke)

E-mail:

[研究分野]

酸化物、バイオセンサー、液体プロセス

[キーワード]

MOD法、薄膜トランジスタ、生体分子検出、バイオチップ、プリンテッドエレクトロニクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

分野に囚われない研究を行うための好奇心・挑戦心、未解明の謎を楽しむ心。

専門知識は基礎から指導しますので、知識は問いません。どの分野からも歓迎します。一緒に頑張りましょう!

この研究で身につく能力

研究では様々な実験をすることになります。それによって分野に囚われない研究の着眼点や発想が身につきます。また、課題を解決するための論理的思考やタスクをこなす力も身につきます。学会やゼミの発表を通して、発表力・発信力も身につきます。

【就職先企業・職種】 半導体製造機器メーカー、電子部品会社、計測機器メーカー

研究内容

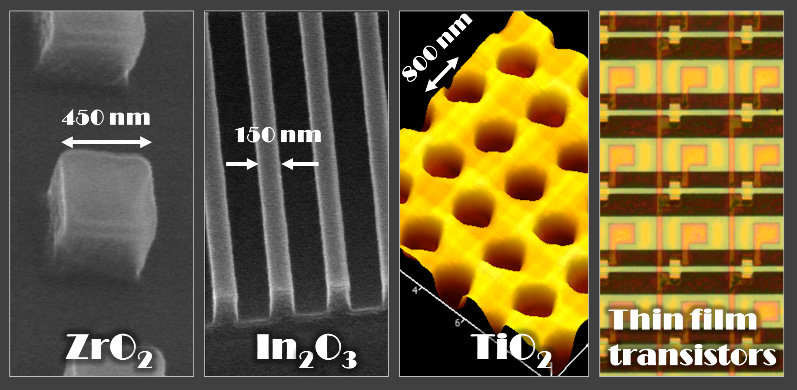

有機金属分解(MOD)法を基礎とした、モノづくりを行っています。この手法は“ 液体” から石(酸化物)を作製する技術であり、様々な電気的特性を示す酸化物を作り出せます。

有機金属分解(MOD)法を基礎とした、モノづくりを行っています。この手法は“ 液体” から石(酸化物)を作製する技術であり、様々な電気的特性を示す酸化物を作り出せます。

さらに私たちはこのMOD法で作製した酸化物や中間体にこれまでにない特異的な特徴があることを発見しました。その特徴と半導体プロセスとを組み合わせることで、新たなセンシングデバイスやパターニング手法の研究・開発をしています。そして、なぜ特異的な特徴が現れるかの物性解析による解明も同時に進めています。

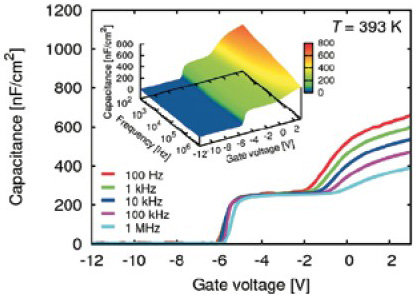

・高感度 - 酸化物センシングデバイス

コロナウイルスの感染拡大が世界的な問題となったことから、PCRやイムノクロマトに代わる迅速で高感度な菌・ウイルスの検査手法の需要が急速に高まってきています。

私たちは迅速で高感度に測定可能な酸化物薄膜トランジスタ型核酸センサーの研究・開発を進めています。図に、これまで作製したセンサーを示しています。この技術は核酸のみならず、多様な分子に適用可能であり、環境・衛生・農業・医療などの分野への応用も目指しています。

・MOD中間体の特性を生かしたパターニング

センサーなどの電子デバイスを作製するには、酸化物の精度の良いパターニングが必要となります。私たちはMOD法から酸化物を作製する際の中間体が変形性を示すことを発見しました。この特性を利用し、型押し成型による低エネルギー・低コストの酸化物の直接プリンティング手法を開発しました。この技術によって、簡単にサブミクロンスケールのパターンの作製が可能になりました。示した図は作製した酸化物パターンと、酸化物を積層した薄膜トランジスタアレイです。このように様々な酸化物の精度のよいパターンが作製できることがわかります。

センサーなどの電子デバイスを作製するには、酸化物の精度の良いパターニングが必要となります。私たちはMOD法から酸化物を作製する際の中間体が変形性を示すことを発見しました。この特性を利用し、型押し成型による低エネルギー・低コストの酸化物の直接プリンティング手法を開発しました。この技術によって、簡単にサブミクロンスケールのパターンの作製が可能になりました。示した図は作製した酸化物パターンと、酸化物を積層した薄膜トランジスタアレイです。このように様々な酸化物の精度のよいパターンが作製できることがわかります。

主な研究業績

- Submicron titania pattern fabrication via thermal nanoimprint printing and Microstructural analysis of printable titania gels, D. Hirose, H. Yamada, T. Jochi, K. Ohara and Y. Takamura, Ceramics International, online,(2024)

- Rapid and Highly Sensitive Detection of Leishmania by Combining Recombinase Polymerase Amplification and Solution-Processed Oxide Thin-Film Transistor Technology, W. Wu, M. Biyani, D. Hirose and Y. Takamura, Biosensors, vol. 13, 8, p. 765,(2023).

- Origin of the thermal plasticity property of zirconium oxide gels for use in direct thermal nanoimprinting, D. Hirose, J. Li, Y. Murakami, S. Kohara and T. Shimoda, Ceramics International, vol.44, p. 17602,(2018).

使用装置

電子デバイス作製装置(フォトリソグラフィ装置、スパッタ装置ナノインプリント)、電気特性評価装置(半導体パラメータアナライザ、インピーダンスアナライザ)、形状評価装置(走査型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡)、材料物性評価装置(TG-DTA、FT-IR,UV-vis、XRD、XPS、接触角計)

研究室の指導方針

本研究室では液体から機能性酸化物をつくるMOD技術を基礎にして、生体・環境の見える化を目指しています。身の回りのあらゆる分子をターゲットとして、社会や生活へ応用を目指しています。今まさに大きく成長している段階です。みなさんのアイデアと私たちの技術を組み合わせ、新たな見える化センサーを創成しましょう!!

研究では、個々の興味に沿ったテーマを設定します。目標に向け、課題を一つずつクリアできるように指導いたします。生活や就職活動についての不安を取り除きながら、これからの壁を乗り越える力を身につけられるようサポートします。

第67回J-BEANSセミナー「半導体デバイス今昔、そして未来へ」

| 開催日時 | 平成31年1月21日(月) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 半導体デバイス今昔、そして未来へ |

| 講 演 者 | 応用物理学領域 徳光 永輔教授 |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2018/12/28-1.html第47回J-BEANSセミナー「環境保護を目指した省エネ半導体デバイス作製の処方箋」開催

| 開催日時 | 平成29年1月16日(月) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 「環境保護を目指した省エネ半導体デバイス作製の処方箋」 |

| 講 演 者 | 応用物理学領域 教授 堀田 將 |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2016/12/06-1.htmlポリマー1分子の直視熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ポリマー1分子の直視

熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ナノ高分子化学研究室 Laboratory on Nano-Polymer Chemistry

准教授:篠原 健一(SHINOHARA Ken-ichi)

E-mail:

[研究分野]

高分子化学、分子マシン

[キーワード]

機能性高分子合成、1分子イメージング、人工生命機能、高速AFM

研究を始めるのに必要な知識・能力

機能性高分子の合成研究を希望する学生は、有機化学と高分子化学の基礎的な知識が必要です。また、高分子鎖一本の構造を解析する1分子イメージング研究を希望する学生は、顕微鏡装置のしくみを理解し使いこなす必要がありますので、物理学的なものの考え方が求められます。

この研究で身につく能力

【高分子合成】新しい機能性高分子を合成しますので、有機合成化学的手法や高分子機能設計についての研究能力が鍛えられます。【1分子イメージング】有機溶媒中の高分子鎖一本の構造ダイナミクスを高速AFMイメージングし動態を解析しますので、装置原理や当該解析法のしくみ、また一連の考察をとおして高分子の本質についての理解が深化します。【シミュレーション】スーパーコンピューターを活用して分子動力学(MD)計算による高分子鎖一本のダイナミクスをシミュレーションし、高速AFMイメージングの結果を理解してモデルを構築しますので、コンピューターシミュレーションの基礎と応用が身につきます。【分子マシン創製】多様な高分子鎖の運動機能を探索し分子マシンの創製へ展開しますので、現象の本質を見抜く洞察力、創造力が鍛えられます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、半導体関連企業、食品関連企業、化粧品会社、公務員(教員)など

研究内容

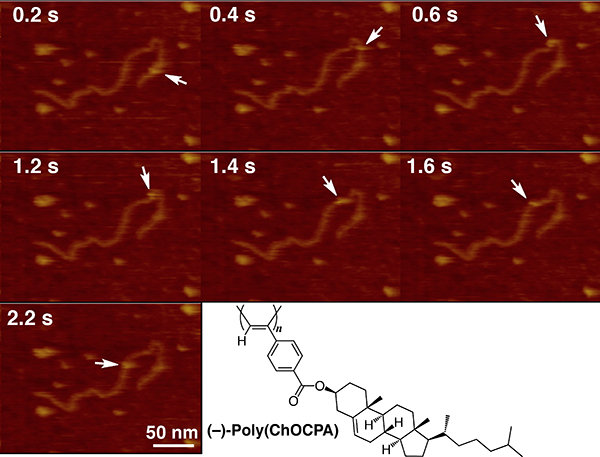

Fig. Single Molecular Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in a Non-aqueous Media

篠原研究室では、ポリマー1分子を研究対象とした基礎研究を進めています。最近の研究で、分子レベルではポリマーにも生物のようなしなやかな動きがあることが実証されました。一方、生物物理学では生体高分子であるタンパク質の機能発現の機構や動作原理が明らかになりつつあります。この概念を合成高分子の設計に適用すれば、刺激や負荷などの環境変化に柔軟に対応して特性を自在に制御できるしなやかな合成高分子~分子マシン~を開発できると考えています。また同時に、1分子イメージング技術の特許化(国際出願)そして共同研究を通じて企業への技術移転を進めています。

【ポリマー1分子の直視】

ポリマーは、非常に優れた特性を持つ有用な物質であり文明を維持するために無くてはならない材料です。しかしながら、ポリマーは一般にその構造が多様で非常に複雑であるために、構造と機能の相関関係を分子レベルで議論することが難しいのです。すなわち、「ポリマーのどの様な構造が、如何なる機能を発揮しているのか?」という本質的な問いに対して、多数分子の平均値を議論する従来の研究手法を踏襲する以上、明確に分子レベルで答えることは難しいという問題があります。これが原因となり、より優れた機能を有する高分子を合成しようとする際に、どの様な分子設計を行えば良いのかが不明確である、という障壁が機能性高分子の構造設計において立ちはだかっています。そこで、高分子鎖一本の構造と機能の実時間・実空間同時観測系が確立されれば、推論や仮定なしに、明確に分子構造と機能との関係を直接議論できるのではないかと考えました。

ポリマー1分子の直接観測で世界に先駆けた研究に挑戦し続けています。例えば、合成高分子鎖一本のらせん構造が形成する高次構造の解明を世界で初めて走査トンネル顕微鏡観測で達成し、米国サイエンス誌の依頼を受け成果の一部が掲載された等の成果を挙げています。また液中でゆらぐπ共役ポリマーの1分子蛍光イメージングと1分子分光に成功しています。さらに高速AFMによるらせん高分子鎖一本の運動を直接観測して、これがブラウン運動であることを解析で証明しました。また超分子ポリマーの研究では、国際学術誌の表紙を飾っています。

【分子マシンの開発】

生体を構成しているタンパク質などの生体高分子にはさまざまな機能があることがわかっていますが、取り出すと高次構造が崩れ機能が失われてしまうため、材料として利用することが難しいという問題がありました。その点、合成高分子は耐久性があり、材料には適しています。もし、しなやかな高次構造を形成し、さまざまな機能をもつ合成高分子を作ることができれば、現在の機械のしくみを根底からくつがえす、画期的な材料を作れると期待しています。篠原研究室では、モータータンパク質など生体分子マシンの構造や機能に学び、これを超える新しい機能を持った合成高分子による分子マシンの実現を目指しています。

主な研究業績

- K. Shinohara, S. Yasuda, G. Kato, M. Fujita, H. Shigekawa: Direct observation of the chiral quaternary structure in a π-conjugated polymer at room temperature, J. Am. Chem. Soc. 123, 3619-3620 (2001); Editors’ Choice, Science 292, 15 (2001).

- K. Shinohara, Y. Makida, T. Oohashi, and R. Hori: Single-Molecule Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in Non-aqueous Medium, Langmuir, 38 (40), 12173-12178 (2022).

- K. Cheng, K. Shinohara, O. Notoya, M. Teraguchi, T. Kaneko, T. Aoki Synthesis and Direct Observation of Molecules of 2D Polymers: With High Molecular Weights, Large Areas, Small Micropores, Solubility, Membrane Forming Ability, and High Oxygen Permselectivity, Small, 202308050 (2023).

使用装置

高速原子間力顕微鏡(高速AFM)

単一分子蛍光・分光顕微鏡(TIRFM)

高分子鎖構造/蛍光同時観測装置(AFM/TIRFM複合)

スーパーコンピューター(分子動力学計算)

各種機器分析装置(NMR, IR, UV/Vis.等)

研究室の指導方針

研究テーマを学生が教員から与えられたものとして受動的に研究するのではなく、一日も早く自らのものとして研究テーマを捉えることができるよう指導します。具体的には、学生とのコミュニケーションを積極的にとり、学生の能力に応じて可能な限り意思を尊重して自主的に実験を遂行させ、自ら問題を見つけてこれを解決する能力を養わせる方針です。これら一連の過程を繰り返すことにより、研究とは如何なるものなのか等の基本的かつ重要な問の答えが各々学生なりに得られ、ひいては将来の優れた研究者・技術者としての自覚につながるものと期待しています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/shinohara/

特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

【研究内容と成果】

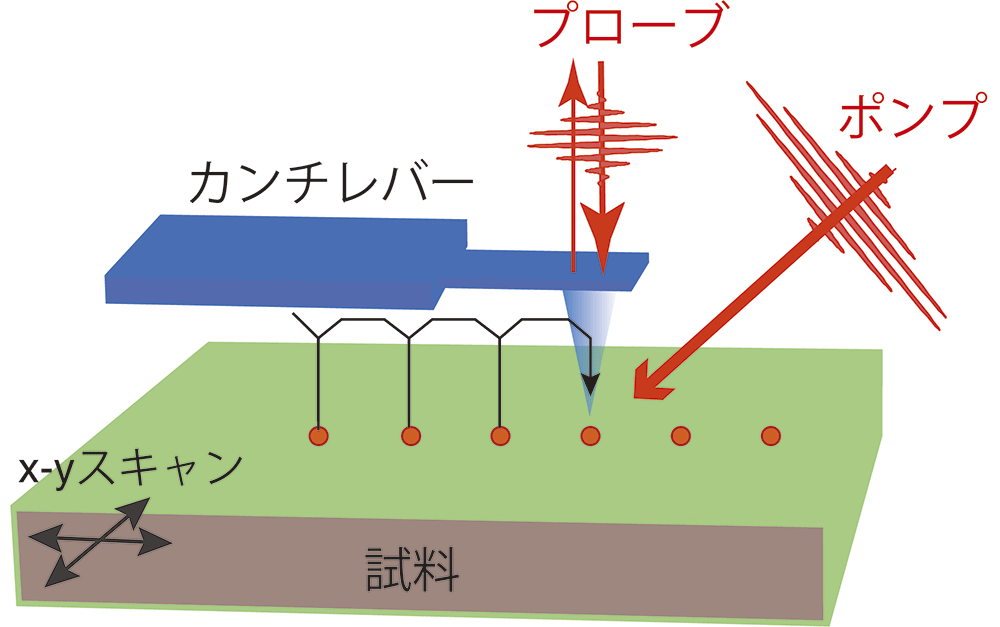

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

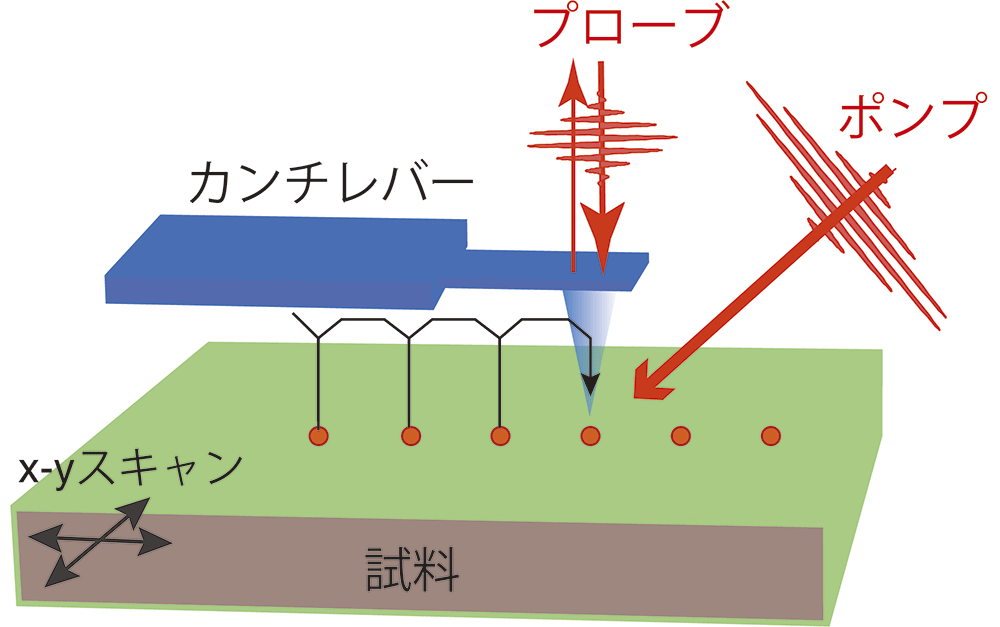

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

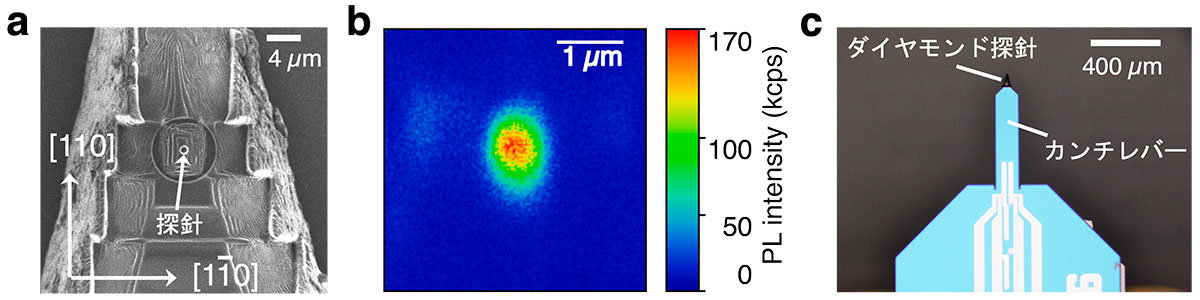

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

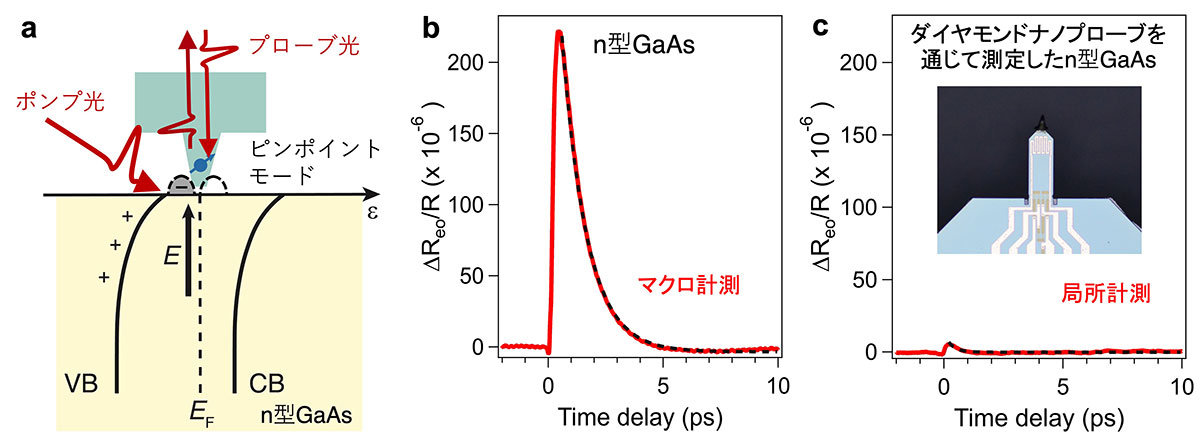

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

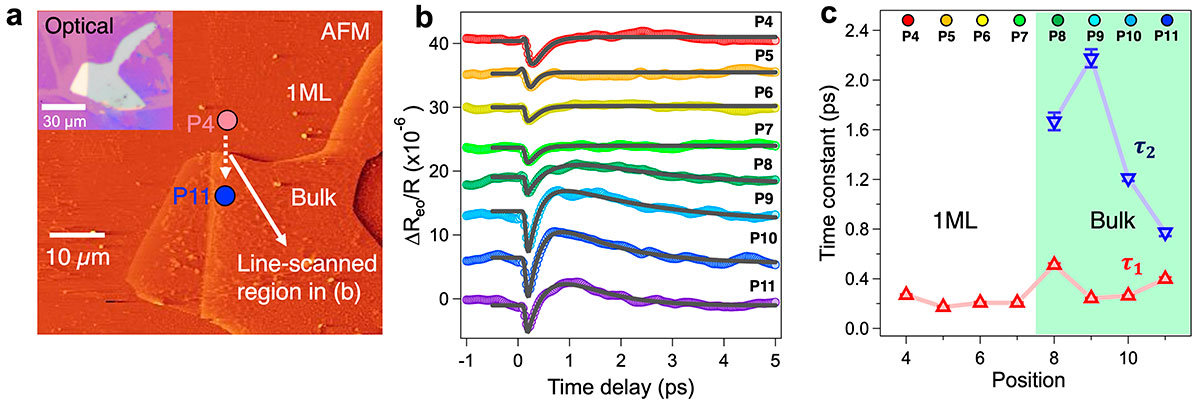

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.html非対称な二次元シートを利用したナノサイズの巻物構造の実現 〜高性能な触媒や発電デバイスへの応用に期待〜

|

東京都公立大学法人 国立大学法人筑波大学 国立大学法人東北大学 国立大学法人東海国立大学機構 国立大学法人金沢大学 国立大学法人 |

|

| 東京都公立大学法人 国立大学法人筑波大学 国立大学法人東北大学 国立大学法人東海国立大学機構 国立大学法人金沢大学 国立大学法人 |

非対称な二次元シートを利用したナノサイズの巻物構造の実現

~高性能な触媒や発電デバイスへの応用に期待~

【概要】

東京都立大学、産業技術総合研究所、筑波大学、東北大学、名古屋大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学らの研究チーム(構成員及びその所属は以下「研究チーム構成員」のとおり)は、次世代の半導体材料として注目されている遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)(注1)の単層シートを利用し、最小内径5 nm程度のナノサイズの巻物(スクロール)状構造の作製に成功しました。TMDは遷移金属原子がカルコゲン原子に挟まれた3原子厚のシート状物質であり、その機能や応用が近年注目を集めています。一般に、TMDは平坦な構造が安定であり、円筒などの曲がった構造は不安定な状態となります。本研究では、上部と下部のカルコゲン原子の種類を変えたヤヌス構造と呼ばれるTMDを作製し、この非対称な構造がスクロール化を促進することを見出しました。理論計算との比較より、最小内径が5 nm程度まで安定な構造となることを確認しました。また、スクロール構造に由来して軸に平行な偏光を持つ光を照射したときに発光や光散乱の強度が増大すること、表面の電気的な特性がセレン側と硫黄側で異なること、及びスクロール構造が水素発生特性を有するなどの基礎的性質を明らかにしました。

今回得られた研究成果は、平坦な二次元シート材料を円筒状の巻物構造に変形する新たな手法を提案するものであり、ナノ構造と物性の相関関係の解明、そしてTMDの触媒特性や光電変換特性などの機能の高性能化に向けた基盤技術となることが期待されます。

本研究成果は、2024年1月17日(米国東部時間)付けでアメリカ化学会が発行する英文誌『ACS Nano』にて発表されました。

【研究チーム構成員】

【ポイント】

- 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)のシートを安定した構造で巻物(スクロール)にする新たな手法を開発。

- TMDの上部と下部の組成を変えた「ヤヌス構造」が、スクロール化を促進することを発見。

- TMDの曲率や結晶の対称性などの制御を通じた触媒や光電変換機能の高性能化が期待。

【研究の背景】

近年、ナノチューブと呼ばれるナノサイズの円筒状物質は、その特徴的な構造に由来する物性、そして触媒や太陽電池等の光電変換デバイス等への応用について世界中で盛んに研究が行われています。一般に、ナノチューブは、厚みが1原子から数原子程度の極薄の二次元的なシート構造を円筒状に丸めた構造を持つナノ物質であり、代表的な物質として、炭素の単原子層であるグラフェンを丸めたカーボンナノチューブが知られています。また、遷移金属原子がカルコゲン原子に挟まれた構造を持つ遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)についても、二次元シートやナノチューブ構造が存在します。最近では、TMDのナノチューブが同軸状に重なった多層TMDナノチューブにおいて、その巻き方に起因する超伝導や光起電力効果を示すことが報告されました。一方、このような多層TMDナノチューブは、様々な直径や巻き方などを持つナノチューブが同軸状に重なっているため、その結晶構造の同定は困難となります。その電気的・光学的性質と構造の相関を明らかにするには、ナノチューブの巻き方を制御することが重要な課題となっていました。

このような課題の解決に向け、これまで主に二つのアプローチが報告されてきました。一つは、多層TMDナノチューブとは別に、構造の同定が容易な単層TMDナノチューブに着目したものです。特に、カーボンナノチューブ等をテンプレートに用いた同軸成長により、単層TMDナノチューブを成長させることができます。本研究チームの中西勇介助教、宮田耕充准教授らは、これまで絶縁体のBNナノチューブの外壁をテンプレートに用いたMoS2(二硫化モリブデン)の単層ナノチューブ(https://www.tmu.ac.jp/news/topics/35021.html)や、様々な組成のTMDナノチューブ(https://www.tmu.ac.jp/news/topics/36072.html)の合成に成功してきました。しかし、同軸成長法では、得られるTMDナノチューブの長さが多くの場合は100 nm以下と短く、物性や応用研究には更なる合成法の改善が必要となっています。もう一つのアプローチとして、単結晶性の単層のTMDシートを巻き取り、各層の結晶方位が揃ったスクロール構造にする手法も知られていました。一般にマイクロメートルサイズの長尺な構造が得られますが、TMDシートを曲げた場合、遷移金属原子を挟むカルコゲン原子の距離が伸び縮みするため、構造的には不安定となります。そのため、得られるスクロール構造も内径が大きくなり、また円筒構造ではなく平坦な構造になりやすいなどの課題がありました。

【研究の詳細】

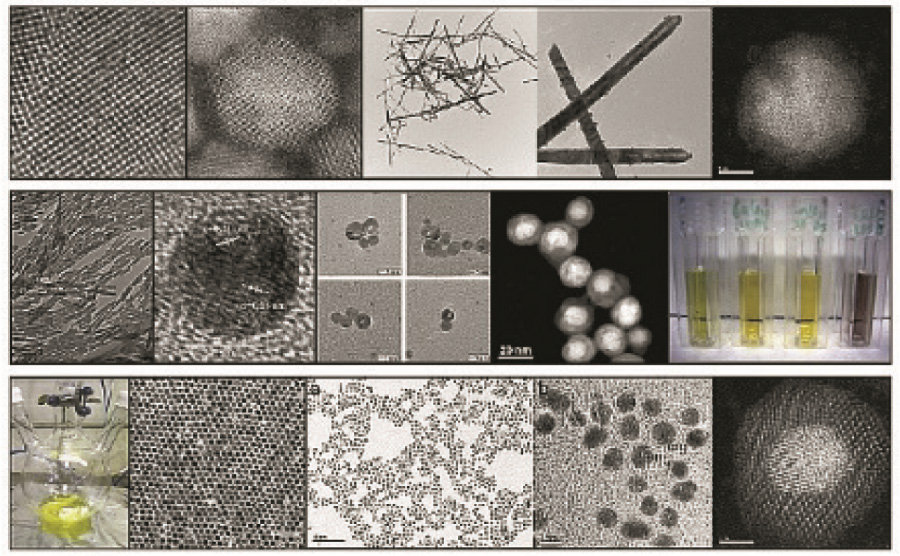

本研究では、長尺かつ微小な内径を持つスクロール構造の作製に向け、上部と下部のカルコゲン原子の種類を変えたヤヌス構造と呼ばれるTMDに着目しました。このヤヌスTMDでは、上下のカルコゲン原子と遷移金属原子の距離が変わることで、曲がった構造が安定化することが期待できます。このようなヤヌスTMDを作製するために、研究チームは、最初に化学気相成長法(CVD法)(注2)を利用し、二セレン化モリブデン(MoSe2)および二セレン化タングステン(WSe2)の単結晶性の単層シートをシリコン基板上に合成しました。この単層シートに対し、水素雰囲気でのプラズマ処理により、単層TMDの上部のセレン原子を硫黄原子に置換し、単層ヤヌスTMDを作製できます。次に、有機溶媒をこの単層ヤヌスTMDに滴下することで、シートの端が基板から剥がれ、マイクロメートル長のスクロール構造を形成しました(図1)。

| 図1 単層ヤヌスMoSSeを利用したナノスクロールの作製手法。(a)単層MoSe2の構造モデル。(b)熱CVDシステムの概略図。(c)単層ヤヌスMoSSeの構造モデル。(d)水素プラズマによる硫化プロセスの概略図。(e)ヤヌスナノスクロールの構造モデル。(f)有機溶媒の滴下によるナノスクロールの作製方法の概略図。 ※原論文「Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides」の図を引用・改変したものを使用しています。 |

この試料を電子顕微鏡で詳細に観察し、実際にスクロール構造を形成したこと(図2)、全ての層が同一の方位を持つこと、そして最小内径で5 nm程度まで細くなることなどを確認しました。観察された内径に関しては、ヤヌスTMDのナノチューブでは最小で直径が5 nm程度までは、フラットなシート構造よりも安定化するという理論計算とも一致します。また、このスクロール構造に由来し、軸に平行な偏光を持つ光を照射したときに発光や光散乱の強度が増大すること、表面の電気的な特性がセレン原子側と硫黄原子側で異なること、およびスクロール構造が水素発生特性を有することも明らかにしました。

図2 ナノスクロールの電子顕微鏡写真。

| ※原論文「Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides」の図を引用・改変したものを使用しています。 |

【研究の意義と波及効果】

今回得られた研究成果は、平坦な二次元シート材料を円筒状のスクロール構造に変形する新たな手法を提案するものです。特に、非対称なヤヌス構造の利用は、様々な二次元シート材料のスクロール化に適用することができます。また、単結晶のTMDを原料に利用することで、スクロール内部の層の結晶方位を光学顕微鏡による観察で容易に同定すること、そして様々な巻き方を持つスクロールの作製が可能になりました。今後、本研究成果より、様々な組成や構造を持つスクロールの実現、電気伝導や光学応答と巻き方の関係の解明、触媒やデバイス応用など、幅広い分野での研究の展開が期待されます。

【用語解説】

タングステンやモリブデンなどの遷移金属原子と、硫黄やセレンなどのカルコゲン原子で構成される層状物質。遷移金属とカルコゲンが1:2の比率で含まれ、組成はMX2と表される。単層は図1aのように遷移金属とカルコゲン原子が共有結合で結ばれ、3原子厚のシート構造を持つ。近年、TMDが持つ優れた半導体特性により大きな注目を集めている。

原料となる材料を気化させて基板上に供給することにより、薄膜や細線を成長させる合成技術。

【発表論文】

| タイトル | Nanoscrolls of Janus Monolayer Transition Metal Dichalcogenides |

| 著者名 | Masahiko Kaneda, Wenjin Zhang, Zheng Liu, Yanlin Gao, Mina Maruyama, Yusuke Nakanishi, Hiroshi Nakajo, Soma Aoki, Kota Honda, Tomoya Ogawa, Kazuki Hashimoto, Takahiko Endo, Kohei Aso, Tongmin Chen, Yoshifumi Oshima, Yukiko Yamada-Takamura, Yasufumi Takahashi, Susumu Okada, Toshiaki Kato*, and Yasumitsu Miyata* *Corresponding author |

| 雑誌名 | ACS Nano |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsnano.3c05681 |

本研究の一部は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP21H05232, JP21H05233, JP21H05234, JP21H05236, JP21H05237, JP22H00283, JP22H00280, JP22H04957, JP21K14484, JP20K22323, JP20H00316, JP20H02080, JP20K05253, JP20H05664, JP21K14498, JP21K04826, JP21H02037, JP22H05459, JP22KJ2561, JP22H05445, JP23K13635, JP22H05441, JP23H00097, JP23K17756, JP23H01087」、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業「JPMXP1222JI0015」、創発的研究支援事業FOREST「JPMJFR213X and JPMJFR223H」、戦略的創造研究推進事業さきがけ「JPMJPR23H5」、矢崎科学技術振興記念財団、三菱財団、村田学術振興財団および東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究の支援を受けて行われました。

令和6年1月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/18-1.html