研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)第2回公開講座

| 日 時 | 令和6年3月11日(月)10:00~17:00 |

| 場 所 | JAISTナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室・電子顕微鏡棟 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 定 員 | 5名ほど【先着順 定員に達し次第、締め切らせていただきます。】 |

| 申 込 | ①~⑦を明記の上、マテリアル先端リサーチインフラ事務局 arim@ml.jaist.ac.jp までお申し込み下さい。 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス |

| テーマ | 超高分解能質量分析計によるMALDIイメージングの世界 |

| 講 師 | 山口 拓実 バイオ機能医工学研究領域・准教授 宮里 朗夫 ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門職員 闞 凱 ナノマテリアルテクノロジーセンター・主任技術職員 |

| 概 要 | 近年、質量分析法を応用して物質の局在を可視化するMALDIイメージング技術が注目されています。MALDIイメージング法は、ターゲット物質が存在する場所を視覚的に捉えることができるため、生体組織における薬物動態から材料中に含まれる劣化物質等の探索に威力を発揮しています。 本講座では、最先端の超高分解能質量分析装置であるフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計(scimaX)を使用し、生体組織や材料のMALDIイメージングをどのように行うか、サンプル調製から測定・解析までの実習を予定しています。 |

金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムを開催

令和5年12月12日(火)、金沢大学宝町キャンパス 医学図書館2階 十全記念スタジオにおいて、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムが開催されました。

金沢大学と本学は、融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、今年度より、融合科学共同専攻にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目指し、共同シンポジウムを開催しています。第1回目は令和5年6月26日に本学にて開催いたしましたが、第2回目である今回は「バイオメディカル」をテーマに、金沢大学にて開催いたしました。

金沢大学 和田隆志学長による開会挨拶後、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村和明教授、金沢大学 附属病院眼科 小林 顕講師、金沢大学 医薬保健研究域医学系 三枝理博教授、本学 バイオ機能医工学研究領域 筒井秀和准教授がそれぞれバイオメディカル関連の最新研究について講演し、本学 寺野稔学長の挨拶をもって閉会となりました。

両学長は、開会・閉会の挨拶の際に、本シンポジウムをきっかけとしたシーズ開発や社会実装、および研究連携を中枢とした両大学の発展への期待について述べられました。また、本シンポジウムが、今後の両大学間の共同研究の発展と促進を目的としていることから、各講師の先生方は、自身の研究内容の説明に加えて、「どのような研究分野との共同研究が可能か」という点も併せて講演されました。

オンライン配信とのハイフレックス形式にて開催しました本シンポジウムには、両大学より多くの方が参加され、質疑応答の時間には講演内容に関する活発な意見交換が研究者間で行われました。次回は本学を会場として開催される予定です。本シンポジウムが今後両大学間の共同研究発展の端緒となるよう推進して参ります。

開会の挨拶をする金沢大学 和田学長

講演①「両性電解質高分子による細胞凍結保護とタンパク質安定化作用」

松村 和明 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長)

講演②「水疱性角膜症治療 (角膜内皮移植)の進歩」

小林 顕 講師(金沢大学附属病院 眼科)

講演③「中枢体内時計神経ネットワークの動作原理解明と操作に向けて」

三枝 理博 教授(金沢大学医薬保健研究域医学系)

講演④「細胞認識能を備えた電気生理学計測法の構築にむけて」

筒井 秀和 准教授(本学 バイオ機能医工学研究領域)

閉会の挨拶をする寺野学長

令和5年12月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/12/15-1.html第2回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム

| 開催日時 | 令和5年12月12日(火)13:30~16:15 |

| 会 場 | 金沢大学宝町キャンパス(金沢市宝町13-1) 医学図書館2階 十全記念スタジオ ※Webexにて同時配信(対面・オンラインのハイフレックス) |

| 対 象 | 両大学の教職員・学生 |

| テーマ | バイオメディカル |

| プログラム | 13:30~ オープニング(共同シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 13:40~14:15 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:松村 和明 教授 本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長、 物質化学フロンティア研究領域長 講演タイトル:両性電解質高分子による細胞凍結保護とタンパク質安定化作用 14:15~14:50 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:小林 顕 講師 金沢大学附属病院 眼科 講演タイトル:水疱性角膜症治療(角膜内皮移植)の進歩 14:50~15:00 休憩 15:00~15:35 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:三枝 理博 教授 金沢大学 医薬保健研究域医学系 講演タイトル:中枢体内時計神経ネットワークの動作原理解明と操作に向けて 15:35~16:10 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:5分 講演者:筒井 秀和 准教授 本学 バイオ機能医工学研究領域 講演タイトル:細胞認識能を備えた電気生理学計測法の構築にむけて 16:10~16:15 閉会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 |

| 参加申込 | 下記申込み用フォームからお申込みください パソコン用フォームURL https://ws.formzu.net/fgen/S82865089/ スマホ用フォームURL https://ws.formzu.net/sfgen/S82865089/ |

| 備 考 | 〇会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 〇会場には来客用駐車スペースがありませんので、対面参加をご希望の方は、公共交通機関ご利用にご協力ください。 〇オンライン参加の方には、アクセス用URLをご連絡いただいたメールアドレスに後日送信いたします。 |

| 問合せ先 | 研究推進課 学術研究推進係 内線:1907/1912 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手 ~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

|

| 三菱マテリアル株式会社 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手

~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

三菱マテリアル株式会社と北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市) バイオ機能医工学研究領域の高村禅教授、廣瀬大亮助教は、共同で新規の固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサを開発し、実用化に向けた製品開発に着手しました。

医療の分野における遺伝子検査では、一般的にPCR(Polymerase Chain Reaction)法など核酸を増幅して検査する方法が用いられていますが、検査機器が高価であり、また、大型のため用途が限定されています。

三菱マテリアルでは、従来より金属や酸化物など様々な材料に薄膜を形成するための研究開発を行っており、湿式成膜による薄膜材料開発に関する高い技術力を有しています。このたびの共同開発ではその技術を応用し、検知部に独自に開発した固体電解質薄膜トランジスタを用いた新たなバイオセンサを開発しました(模式図参照)。

本バイオセンサでは、微小な電荷による電圧変化を検出することでPCRなどの増幅法に比べて短時間で検査結果を得ることができます。また、微細加工技術を利用してセンサ素子を並列に複数個配列することができるため、複数の核酸・病原体の同時検出が可能となります。さらに、固体電解質薄膜トランジスタ自体が小さいため、バイオセンサの小型化が可能であり今後も用途の拡大が見込めます。

今後は測定可能な核酸の種類を拡張するとともに、複数の種類を含む病原体を同時に検出可能なセンサの製品化に取り組み、実用化に向けた製品開発を推進します。

三菱マテリアルグループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、これからも非鉄金属素材およびライフヘルスケア分野に付加価値の高い製品の開発・提供を通じて、豊かな社会の構築に貢献してまいります。

新開発のバイオセンサ

【性能】

固体電解質薄膜トランジスタの表面に負の電荷を有する核酸が特異的に吸着した場合、表面電荷の変化が生じ、変化に対応した電圧変化を大きなシグナルとして読み取ることが可能です。(図1参照)

図1 新規開発品によるシグナル増強について

固体電解質薄膜トランジスタを用いて、大腸菌に含まれる稀薄な核酸について、増幅することなく検出できることを確認しました。(図2参照)。

図2 大腸菌検出結果

【関連情報】

本リリースで紹介している固体電解質薄膜トランジスタは、以下のJournalに掲載されています。

Journal of Applied Physics 127, 064504 (2020)

令和5年5月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/19-1.html学生の龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞

学生の龍岡 博亮さん(博士後期課程3年、バイオ機能医工学研究領域、山口拓実研究室)が第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

日本糖質学会ポスター賞は、日本糖質学会年会において優れた研究成果発表を行った35歳以下の若手研究者を対象に、選考が行われます。このたび2022年度(第41回年会)の選考結果が発表され、龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞を受賞しました。

また、令和5年1月7日に行われた糖鎖科学中部拠点 第18回「若手の力」フォーラムにおいても龍岡さんは成果発表を行い、2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

*参考:日本糖質学会ポスター賞

■受賞年月日

令和5年1月7日

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■受賞テーマ

溶液NMR法を用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(第24回日本糖質学会ポスター賞)

溶液NMR計測と分子シミュレーションを用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■研究概要

糖鎖の生物機能メカニズムには、糖鎖のコンフォメーションや運動性に加え、水和構造が密接に影響していると考えられます。しかし、糖鎖の水和に関する研究は、あまり進んでいません。本研究では、NMR法や分子シミュレーションを活用して水和挙動の探査に取り組み、糖鎖が、結合様式や水酸基の配向などわずかな構造の違いを利用して、異なる溶媒和環境を形成することを明らかにしました。得られた成果は、糖鎖の化学と生物学をつなぐ重要な知見となるものです。本研究の進展により、糖鎖の関与する生命機能の更なる理解とその応用へ向けた道が開けるものと期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、伝統ある日本糖質学会ポスター賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。さらにそこからもう一歩研究を進め、中部地区の多くの若手が参加する糖鎖科学中部拠点「若手の力」フォーラムにおいて奨励賞をいただくことができました。糖鎖には、謎がたくさんあり、様々なアイデアやアプローチを試せる面白さがあります。日頃からご指導いただいている山口拓実准教授をはじめ共同研究者に恵まれ、合成化学や物理化学、計算化学にわたる様々な経験を積み、こうした方法を活かすことができました。研究の成果が、糖鎖研究のますますの発展につながったらと考えています。また、同期をはじめ研究室のメンバーと切磋琢磨することで、ここまで成し遂げることができました。あらためて感謝します。本研究はJAIST次世代特別研究員として支援を受けて実施しました。おかげで研究に集中して取り組むことができました、御礼申し上げます。

糖鎖科学中部拠点奨励賞

受賞の様子

令和5年1月30日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2023/01/30-1.htmlマテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)公開講座「質量分析法による試料分析の最前線」受講者募集

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「質量分析法による試料分析の最前線」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和5年3月14日(火)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 山口 拓実:マテリアルサイエンス系・准教授(バイオ機能医工学研究領域) 宮里 朗夫:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門職員 闞 凱:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術職員 |

| 内 容 | 質量分析法は、生物学から材料科学まで幅広い分野で利用されています。特徴の異なる様々な測定装置があり、対象試料にあった適切な機器や分析法を選択することが大切です。本講座では、JAISTの先端的な質量分析装置群で何ができるか、何がわかるかを紹介します。さらに高分子の分析を例として、サンプル調製法から質量スペクトルの測定・解析までの実習を予定しています。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (arim@ml.jaist.ac.jp)までお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和5年2月28日(火)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリアル先端リサーチインフラ 研究補助員 橋本 TEL:0761-51-1449(直通) E-mail:arim@ml.jaist.ac.jp |

分子自己集合の常識が覆る!? 自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

|

| 国立大学法人長崎大学 国立大学法人東京大学大学院総合文化研究科 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

分子自己集合の常識が覆る!?

自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

ポイント

- 分子自己集合によるC1対称性分子集合体の形成を発見し、分子低対称化に基づく光物性変化を確認した。

- 低対称な分子集合体の形成は大きなエントロピーロスを伴うため、分子自己集合で得ることは困難だと考えられていた。

- 低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供し、低対称構造に基づく新奇機能性材料の創出につながる可能性がある。

| 長崎大学大学院工学研究科の馬越啓介教授、東京大学大学院総合文化研究科の堀内新之介講師、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科バイオ機能医工学研究領域の山口拓実准教授らの研究グループは、有機分子と遷移金属錯体(注1)を混ぜるだけで、分子対称性が最も低いC1対称の分子集合体が形成することを発見し、自己集合に基づく分子低対称化が物質の光学特性にどのような影響を与えるかも明らかにしました。 通常、分子自己集合では化学熱力学の原理によって、物質の配置エントロピー(注2)が最も高くなる高対称構造体が生成物として得られやすいことが知られています。本研究では、そのような分子自己集合の常識を覆し、分子自己集合によって低対称な分子自己集合体が得られることを発見し、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)が起こることを見出しました。これまで様々な研究グループによって低対称構造を有する分子集合体を合成しようとするアプローチが報告されてきましたが、本研究成果はそれらとは一線を画す、新しい方法論となりました。 本研究成果は、1月11日に英国のNature Research社が出版する総合科学速報誌「Nature Communications」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

分子自己集合は自然界で一般的に観測される現象であり、小さな分子がひとりでに集まって巨大な集合構造が構築される現象のことを指します。身近な例では雪の結晶が成長する過程がそうであり、規則的で様々な形状を持つ美しい雪の結晶が報告されています。近年では新しい材料を作り出す手法にこの分子自己集合を取り入れる試みが盛んであり、自己集合性化合物に関する研究はノーベル化学賞の有力候補とされています(図1)。

図1. 金属イオンと有機分子の自己集合によって得られる分子集合体の例

自己集合性化合物の一番の特徴は、雪の結晶でも見られるような、規則的で美しく対称性の高い構造です。これは、分子自己集合の過程が系の乱雑さを表す指標であるエントロピーを大きく減少させる反応であるため、自己集合によるエントロピーの損失を少しでも抑えるため、生成物の構造は高配置エントロピーをもつ対称性の高い構造体になりやすいことに由来しています。自然界では自己集合によって形成する酵素やDNAが生体活動を司っていますが、人類はまだそれらに匹敵するような洗練された機能をもつ自己集合性化合物を合成できていません。この理由は、酵素やDNAが人工的な自己集合性化合物と異なり、低対称で高い複雑性を持つ集合体であるためです。自己集合によって様々な集合構造が合成できることが当たり前となった今日では、自然界で達成されている複雑な仕組みを人工分子系でも達成するため、得られる分子集合体を低対称化する試みや複雑性を付与する研究が盛んに行われています。

【研究内容】

酵素やDNAは水素結合や分子間相互作用のような弱い会合力の協同作用によって自己集合構造を形成しています。研究グループは、自己集合の仕組みに弱い会合力の協同作用を取り入れることで、新しいタイプの分子集合体の合成を探索しました。その結果、水素結合能を持つ有機分子とカチオン性遷移金属錯体(注1)の組み合わせから、通常の自己集合では得ることが困難な最も対称性の低いC1の分子対称性を持つ分子集合体が得られることを発見しました(図2)。

図2. 有機化合物と遷移金属錯体を用いたC1対称性分子集合体の形成

さらに、分子自己集合によって遷移金属錯体の物性が大きく変化することも明らかにしました。遷移金属錯体が有機分子と分子集合体を形成すると、金属錯体の発光特性が大きく向上(高エネルギー化・高効率化・長寿命化)しました。次に研究グループは、用いた遷移金属錯体が2種類の光学異性体の混合物であることに目をつけ、低対称な分子集合構造がキラル光学特性(注3)に与える影響を調べました。その結果、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)によって、キラルな遷移金属錯体から観測される円偏光発光の異方性因子glum値が向上することを明らかにしました(図3)。類似な遷移金属錯体を用いてもSymmetry-breaking assemblyを伴わない場合はglum値に変化がなかったことから、このglum値の変化は低対称構造に由来する物性変化であると結論しました。

図3. 分子低対称化にともなうキラル光物性の変化

【今後の展開】

従来の分子自己集合では、得られる化合物の構造は対称性の高い構造という常識があり、低対称構造体を自己集合によって合成することは困難とされてきました。本研究では分子自己集合の常識を覆し、C1対称性を持つ分子集合体を得ることに成功し、その低対称構造に由来する特徴的な物性変化も明らかにしました。この研究成果は、低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供するだけでなく、低対称な分子集合体を用いた機能性材料の礎となる可能性があります。

【謝辞】

本研究は、科研費「若手研究(課題番号:JP19K15589)」、科研費「基盤研究C(課題番号:JP20K05542)」「新学術領域研究「配位アシンメトリー」(課題番号:JP19H04569、JP19H04587)」、「新学術領域研究「水圏機能材料」(課題番号:JP22H04554)」、「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(課題番号:JPMXP1222JI0014)」、JSPS国際交流事業「ナノ空間を反応場・デバイスとして活用する物質科学国際拠点の構築」(整理番号R2906)、長崎大学卓越大学院プログラム(整理番号1814)、日揮・実吉奨学会研究助成、野口遵研究助成、小笠原敏晶記念財団一般研究助成、泉科学技術振興財団研究助成、高橋産業経済研究財団研究助成

の支援により実施されました。

【発表雑誌】

| 雑誌名 | 「Nature Communications」(オンライン版:1月11日) |

| 論文タイトル | Symmetry-Breaking Host-guest Assembly in a Hydrogen-bonded Supramolecular System |

| 著者 | Shinnosuke Horiuchi, Takumi Yamaguchi, Jacopo Tessarolo, Hirotaka Tanaka, Eri Sakuda, Yasuhiro Arikawa, Eric Meggers, Guido H. Clever, Keisuke Umakoshi |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41467-023-35850-4 |

【用語解説】

遷移金属イオンと有機化合物が配位結合によって複合体となった化合物の総称。その中でも正の電荷を帯びたものはカチオン性と呼ばれる。

分子の位置と構造情報に関する状態量。分子の位置が平均化され構造情報が少ない集合構造は高配置エントロピーを持ち、全ての分子の位置が個別に観測され構造情報に富んだ集合構造は低配置エントロピーの構造となる。

元の構造とその鏡像が重なり合わない性質をキラリティと言い、この性質を持つことを形容詞系でキラルと表す。キラル分子特有の光学特性をキラル光学特性と言い、化合物の立体構造に由来した物性値である。

令和5年1月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/01/16-1.html学生のZUMILAさんが2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生のZUMILA, Haililiさん(博士後期課程2年、バイオ機能医工学研究領域、藤本研究室)が2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

北陸地区講演会と研究発表会は、毎年秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学のいずれかの大学にて開催しています。特別講演のほか、ポスター発表があり、200~300名が参加しています。

今回、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、令和4年11月11日に富山大学にて開催されました。

■受賞年月日

令和4年11月16日

■発表題目

Development of 3-cyanovinylcarbazole induced ultra-fast photocrosslinking mediated DNA circuits

(超高速DNA光架橋反応を用いたユニークなDNA回路開発)

■発表者名

ズミラ ハリリ、セティ シダント、藤本 健造

■受賞対象となった研究の内容

DNAはナノスケールのバイオ高分子として知られており、過去数十年の間に様々なナノスケールの分子デバイスの構築に利用されてきました。今回、研究室オリジナルの超高速DNA光架橋剤である3-シアノビニルカルバゾールを用いて、光エネルギーによって制御可能な新しいDNA回路の設計に挑戦しました。高いDNA架橋率を実現することで、望ましくない複合体を防ぎつつ、高速にDNAの入力順を計算できるような光誘起メモリ回路の構築に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。また、多くのご助言やディスカッションにご協力頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和4年11月22日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/11/22-1.html下水中の新型コロナウイルス検出・監視により感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

|

| BioSeeds株式会社 金沢大学 北陸先端科学技術大学院大学 一般財団法人北陸産業活性化センター |

下水中の新型コロナウイルス検出・監視により

感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(以下、JAIST)発のベンチャー企業であるBioSeeds株式会社を代表とする5機関は、この度、内閣官房公募事業「ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に係る事業」に申請を行い、採択されましたのでお知らせします。 下水中の新型コロナウイルス検出・監視は、患者から直接新型コロナウイルス(以下、コロナウイルス)を検出するよりも早くコロナウイルスの感染拡大を発見できる効率的な方法です。 今回採択されたのは、内閣官房が公募を行う3つの研究開発領域のうち、コロナウイルス感染拡大防止につなげるための【領域3:下水サーベイランス技術の開発】のプロジェクトです。 (参考) 内閣官房事業(株式会社三菱総合研究所が請負) https://pubpjt.mri.co.jp/publicoffer/20220411.html 地域や大規模なコミュニティで下水を活用したコロナウイルスの感染動態監視を実用化する際、下水からのコロナウイルスの抽出(=濃縮)、分析、データの共有等のステップが必須です。今回採択されたプロジェクトでは、現状の実験室レベルでの検出法は利用に制限があるという課題を解決する対策として、検出現場で簡単・迅速・正確に下水監視が可能な革新的技術の開発を行います。 |

本プロジェクトは、BioSeeds株式会社(代表機関)のほか、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センターの5機関連携の体制で進めます。

事業予算は、総額で約14,000千円を予定しています。

BioSeeds株式会社が2021年度に開発した高感度コロナウイルス迅速簡便検査法(以下、RICCA)のノウハウをベースに、定量化可能な検出法(定量型RICCA)への改良を行います。さらに、金沢大学本多了教授の下水中に存在するコロナウイルスの検出・分析技術、JAIST高木昌宏教授の下水マイクロバイオーム解析技術、東京大学一木隆範教授の可搬型PCR装置による検出技術、一般財団法人北陸産業活性化センターのユーザビリティ評価といった、優れた技術を有する連携機関と共に本プロジェクトを推進し、付加価値の高い下水サーベーランスサービスを開発、社会実装することで、コロナウイルス感染症等の新規感染症防止対策と、経済活動の両立を目指します。

【プロジェクトの概要】

研究開発プロジェクト名:

集団感染の早期発見と老人ホーム・診療所などを対象とした予防のため、現場で下水を監視する高感度新型コロナウイルス迅速簡便検査法の開発

プロジェクトマネージャー:

BioSeeds株式会社 代表取締役社長 Biyani Manish(ビヤニ マニシュ)

参画機関:

BioSeeds株式会社、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センター

事業期間:

令和4年10月から令和5年3月20日まで

研究開発のイメージ:

1)成果

【会社概要】

BioSeeds株式会社

BioSeeds株式会社は、次の2つの主要な目標によって、人々と環境及び健康を維持・強化することを目指しています。

1) マイクロ・ナノテクノロジーによって発明された新しいツールを提供する「ビジネス'D'」

2) アプタマーを用いた診断薬や治療薬の開発「ビジネス'W'」

【本プレスリリースに関する照会先】

BioSeeds株式会社

ビヤニ、上田 TEL:0761-51-1591

令和4年11月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/11/01-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.htmlマテリアルサイエンス系セミナー

| 日 時 | 令和4年8月26日(金)11:00~12:00 |

| 場 所 | 知識科学系講義棟1棟2階 K3,4講義室 ※収容人数に限りがあるため、先着順とします。 |

| 講演題目 及び講師 |

"Solid-phase isothermal recombinase polymerase amplification mediated primer elongation for the detection of single nucleotide polymorphisms" 講師:ルビーラ・イ・ビルジーリ大学 化学工学学科 Ciara O'Sullivan 教授 "Solid-phase isothermal primer elongation using ferrocene-labelled dNTPs for the electrochemical detection of single nucleotide polymorphisms associated with Tuberculosis bacterium resistance to Rifampicin" 講師:ルビーラ・イ・ビルジーリ大学 化学工学学科 Ioanis Katakis 准教授 |

| 言 語 | 英語 |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2022/08/25-1.html超越バイオ医工学研究拠点 リサーチコアセミナー「Radicals on chemically modified graphene oxide: How they can be generated and exploited?」

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

| 開催日時 | 令和4年9月12日(月) 15:00~16:30 |

| 会 場 | 知識科学系講義棟2階中講義室(要予約:定員30名) |

| 講演題目 | Radicals on chemically modified graphene oxide: How they can be generated and exploited? |

| 講 師 | Dr. Alberto Bianco First Class Director of Research, CNRS |

| 言 語 | 英語 |

| 予約申込先 | 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオ医工学研究拠点長 都 英次郎 (E-mail:e-miyako@jaist.ac.jp) |

レッドビート由来のベタレイン色素がアミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

レッドビート由来のベタレイン色素が

アミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

| レッドビート由来のベタレイン色素が、アルツハイマー病の原因の一つとされているアミロイドβペプチドの凝集を阻害する効果を様々な分析法を用いて明らかにしました。さらに、アルツハイマー病のモデル線虫を用いた実験においても、その効果を確認することができました。 |

【概要】

石川県立大学の研究グループ(森正之准教授、今村智弘講師、東村泰希准教授、古賀博則客員教授、松本健司教授、高木宏樹准教授)は、北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域 大木進野教授と共同で、植物色素ベタレインの一つであるベタニンがアミロイドβペプチドの凝集を抑制する働きを持つことを発見しました。本研究成果は、学術誌「Plant Foods for Human Nutrition」で公表されました。

ベタレイン色素は、植物色素の一つでありオシロイバナやサボテン、雑穀のキヌアなどのナデシコ目植物で主に合成されています。ベタレイン色素は高い抗酸化活性によって、抗がん作用、抗炎症作用、コレステロール(LDL)酸化抑制作用などを持つことが示されており、本研究グループもHIV-1プロテアーゼの阻害活性を持つことを見出しています(参考文献)。このようにベタレイン色素は、多様な生理活性を持つことから、近年その効能に注目が集まっています。

本研究で扱ったレッドビートは、ヒユ科植物であり、ロシアなどで郷土料理「ボルシチ」に用いられています。レッドビートは、根の部分にベタレイン色素(主にベタニン、イソベタニン)を多く蓄積しており(図1)、別名「食べる輸血」と呼ばれ様々な生理機能を持つスーパーフードとして注目されています。

近年、高齢者の増加に伴ってアルツハイマー病による認知症患者数が増加し、罹患者のみならず介護者への肉体的・精神的負担が社会問題となっています。アルツハイマー病の原因の一つとして、アミロイドβ(Aβ)ペプチドが凝集し、脳内に沈着・蓄積することが考えられます。アルツハイマー病に関しては、決定的な治療薬が確立していないため、若い時期から、Aβの蓄積を予防することと、Aβの凝集を阻害することが重要です。

本研究では、レッドビートから抽出・精製したベタレイン色素について、Aβの凝集阻害効果の有無をThTアッセイ、電子顕微鏡、円二色性分光計や核磁気共鳴装置を用いた立体構造解析を用いて評価しました。その結果、レッドビート由来のベタレイン色素はAβの凝集を阻害する活性を持つことを明らかにしました(図2)。さらに、Aβ遺伝子を発現するアルツハイマー病モデル線虫にレッドビート由来のベタレイン色素を与え、線虫の形質出現を遅延させる事を見出しました(図3)。これらの結果より、レッドビート由来のベタレイン色素がAβの凝集を阻害することで、生物のアルツハイマー病態を緩和する機能を有する可能性を見出すことができました。今後の更なる研究により、アルツハイマー病の予防への活用が期待されます。本成果は国際特許(PCT)出願中です。また、分析機器の使用に関して、文部科学省のナノテクノロジープラットフォーム事業の支援を受けました。

【発表論文】

| 論文タイトル | Red-beet betalain pigments inhibit amyloid-β aggregation and toxicity in amyloid-β expressing Caenorhabditis elegans |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Hironori Koga, Tenta Segawa, Natsumi Desaka, Hiroki Takagi, Kenji Matsumoto, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Foods for Human Nutrition |

| DOI | 10.1007/s11130-022-00951-w |

【参考文献】

| 論文タイトル | Isolation of amaranthin synthetase from Chenopodium quinoa and construction of an amaranthin production system using suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Akio Miyazato, Hiroharu Mizukoshi, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Biotechnology Journal |

| DOI | 10.1111/pbi.13032 |

図1 レッドビート(テーブルビート)と、それに含まれるベタレイン色素

図2 レッドビート由来ベタレイン色素のアミロイドβ (Aβ)凝集阻害効果

レッドビート由来のベタレイン色素を加えたものはAβ凝集が観察されない。

(A)透過型電子顕微鏡を用いたAβの観察。スケールバー200 nm。

(B, C)NMRを用いたAβの測定。Aβ単独のNMRシグナル(B)。レッドビート由来のベタレイン色素を加えたAβのNMRシグナル(C)。Day 0のNMRシグナルが凝集していないAβ40のNMRシグナル。

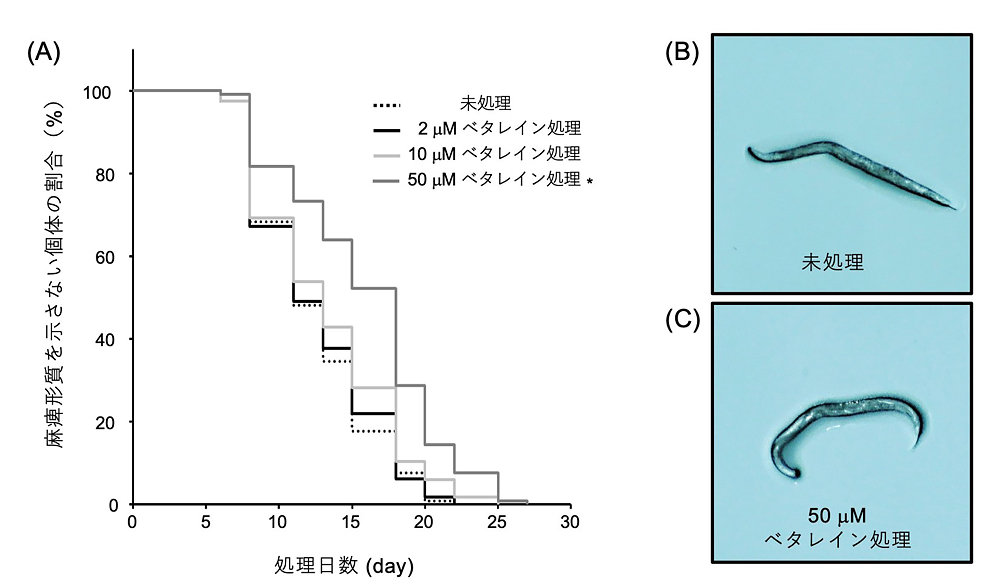

図3 Aβ発現線虫の麻痺形質を利用した評価試験

50 µMレッドビート由来ベタレイン色素の処理は、アルツハイマー病モデル線虫の麻痺形質の発現を遅らせる。

(A)時間経過と共に麻痺形質を示さないAβ発現線虫の割合。

(B)未処理区で観察された麻痺形質を示す線虫。

(C)50 µMベタレイン色素処理区で観察された健常な形質を示す線虫。

【用語説明】

ベタレイン色素: カロテノイド、フラボノイドと共に植物の代表的な色素の1つ。ベタレイン色素は、紫から赤色を示すベタシアニンと黄色から橙色を示すベタキサンチンに分類される。特徴として、分子内にカロテノイド、フラボノイドには見られない窒素原子を持つ。基本骨格としてベタラミン酸を有する。

アルツハイマー病: 記憶、思考、行動に問題を起こす脳の病気。認知症の症例において、アルツハイマー病は、その60-80%を占めるとされている。

アミロイドβ (Aβ): 脳内で作られるたんぱく質から生じるペプチド。アルツハイマー病患者の脳に観察される老人斑の構成成分であり、Aβが重合・凝集することがアルツハイマー病の原因の一つと考えられている。Aβの長さは40アミノ酸残基程度であり代表的なものとして、40アミノ酸残基のAβ40と42アミノ酸残基のAβ42が知られている。

ThTアッセイ: アミロイド線維に特異的に結合し蛍光を発する試薬チオフラビンT(Thioflavin T, ThT)を用いて、アミロイドβペプチドの重合を測定する方法。

円二色性: 試料(光学活性物質)に右回りおよび左回りの円偏光を照射し、その吸収の差を測定して立体構造を解析する手法。

核磁気共鳴(NMR)装置: 強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和4年2月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/15-1.html日本医療研究開発機構(AMED)令和3年度 開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業「現場使用可能な新型コロナウイルス変異株RNA検出システムの開発と開発途上国・新興国での性能評価」キックオフフォーラム

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)発ベンチャーのBioSeeds(バイオシーズ)株式会社は、この度、表題のAMED事業に採択され、令和3年11月より令和6年3月までの事業がスタートしました。この事業では、同社が開発した唾液から微量の新型コロナウイルスSARS-CoV-2を現場で短時間(30分以内)に大量検査を可能とする高度な等温核酸増幅法(RICCAテスト)を活用し、COVID-19の感染者が多いインドにおいて感染拡大を食い止めるため、インド社会での実装を目指しています。

事業内容、研究概要を広く紹介し、関心の喚起と協力企業の拡大を目的として、下記のとおりキックオフフォーラムが開催されますので、ご案内いたします。

記

|

1 開催日時 令和4年1月19日(水) 13:30~15:40

2 開催場所 北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市旭台1-1)

知識科学系講義棟2階 中講義室 3 概 要 フォーラムは、駐日インド大使のサンジェイ クマール ヴァルマ閣下をはじめとする来賓をお迎えして開催し、JAIST先端科学技術研究科の高村禅教授および金沢大学融合研究域の松島大輔教授による基調講演も行います。

プログラム、申し込み先等の詳細は、別添をご覧ください。 ※使用言語は、英語です。 |

主催:BioSeeds株式会社

共催:北陸先端科学技術大学院大学ほか

生命機能工学領域の藤本教授らの論文がJournal of Chemical Technology and Biotechnology誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本 健造教授らの論文がWiley社刊行の Journal of Chemical Technology and Biotechnology誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

Journal of Chemical Technology and Biotechnology

掲載日2021年12月2日

■著者

Kenzo Fujimoto*, Masakatsu Ichikawa, Shigetaka Nakamura

■論文タイトル

Photoinduced aggregation of liposome modified with DNA containing ultrafast DNA photo-cross-linker

■論文概要

脂質二分子膜により構成されるリポソームは細胞膜のモデル系及びドラッグデリバリーのキャリアーとして魅力的なバイオ高分子である。本研究では、光に応答するDNAをリポソーム膜に修飾させることで、リポソーム同士を光照射エネルギー依存的に会合させることに成功した。さらに、この会合したリポソーム群を別の波長で光照射することで解離させることも可能となった。リポソームの会合状態を光制御するという今までにない独自のリポソーム操作性を実現することに成功した。本成果は細胞間相互作用解析やリポソームを基盤としたドラッグデリバリー開発に役立つものと期待される。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.6941

表紙詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10974660/2022/97/1

令和3年12月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/12/13-2.html生命機能工学領域の藤本教授らの論文がOrganic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本 健造教授らの論文が王立化学会(RSC)刊行の Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

Organic & Biomolecular Chemistry

掲載日2021年12月7日

■著者

Jun-ichi Mihara, Kenzo Fujimoto*(*責任著者)

■論文タイトル

Photocrosslinking of DNA using 4-methylpyranocarbazole nucleoside with thymine base selectivity

■論文概要

核酸医薬や遺伝子解析への応用が期待される可視光応答型DNA光クロスリンカーは合成収率の低さが実用化への大きな障害となっていた。本研究では新規合成ルートを模索し、従来の5倍の高収率での合成に成功した。また、本DNA光クロスリンカーが従来のものと比較し、今までにない圧倒的な塩基特異性をもつことを明らかにした。これらの知見は可視光応答型DNA光クロスリンカーを用いた核酸医薬や遺伝子解析への実用化にむけて、大きな弾みとなる。

論文詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/OB/D1OB01621K

表紙詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/OB/D1OB90170B

令和3年11月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/11/29-1.html