研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。エレクトロニクスの機能的多様化を目指す化合物半導体デバイス技術

エレクトロニクスの機能的多様化を目指す

化合物半導体デバイス技術

化合物半導体エレクトロニクス研究室

Laboratory on Compound Semiconductor Electronics

教授:鈴木 寿一(SUZUKI Toshi-kazu)

E-mail:

[研究分野]

化合物半導体エレクトロニクス

[キーワード]

化合物半導体デバイス、異種材料融合技術、超高速デバイス、省エネルギーデバイス、デバイス計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

必要な知識・能力ということではありませんが、ものごとの本質を理解したいという意欲、数学や物理学の基礎力とそれを支える論理性は、研究を進める際に重要であると考えています。

この研究で身につく能力

化合物半導体電子デバイスの作製技術および測定解析技術を身に付けながら、デバイス内の電子の挙動を物理的に考察して理解することができるようになると思います。こうした能力は、将来エレクトロニクスの広い分野で活躍するための素地となると考えています。また、産学連携を通じて産業界の問題意識を感じてもらうことも期待しています。さらに、日本語および英語によるプレゼンテーション能力の向上も目指します。

【就職先企業・職種】 総合電機、半導体・電子部品、半導体製造装置、通信機器、輸送機器、自動車

研究内容

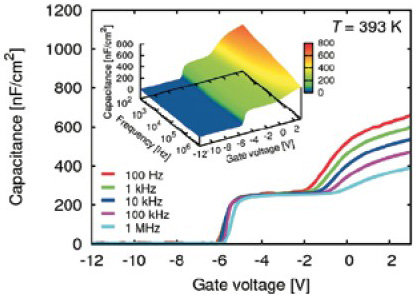

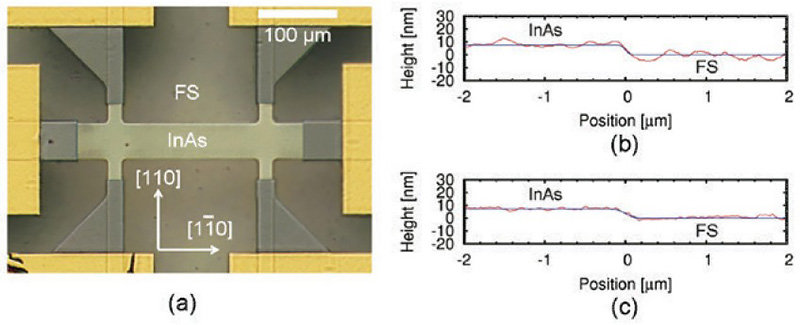

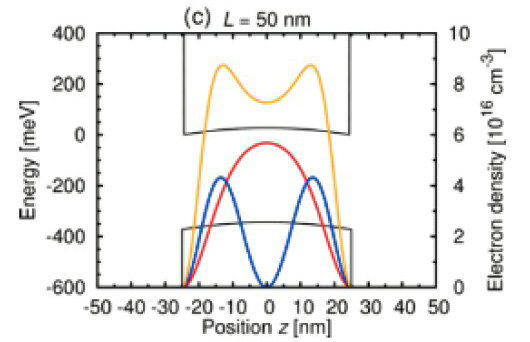

化合物半導体高速トランジスタ

デバイスの周波数応答特性

異種材料基板上化合物半導体デバイス

異種材料閉じ込めによる二次元電子状態

<エレクトロニクスの機能的多様化に向けて>

現在のディジタルエレクトロニクスの主役であるSiデバイスは、微細化による性能向上を続けてきました。しかし、こうした「More Moore」の軸に沿った進歩の限界が意識されるようになっています。今後のエレクトロニクスの発展のためには、「More than Moore」の視点に基づく機能的多様化が必要であり、それに向けて重要な役割を果たすのが化合物半導体デバイスです。

<化合物半導体とは?>

III-V 族を中心とした化合物半導体は多彩な材料系であり、これまでもSi では不可能な様々な機能を有するデバイスに応用されてきました。特に、高い電子移動度と高い電子飽和速度を有する化合物半導体は高速電子デバイス応用に、また、直接遷移型の化合物半導体は光デバイス応用に好適であるため、化合物半導体を用いたデバイスは、高速アナログ・ミックスドシグナルエレクトロニクス、光エレクトロニクス分野で利用されてきました。これまで、GaAs 基板上格子整合材料が化合物半導体の第一世代として、InP 基板上格子整合材料が第二世代として大きな役割を果たしてきましたが、今後は、高In 組成InGaAs、InAs、Sb 系材料などのナローギャップ化合物半導体と、GaN、AlN などのワイドギャップ化合物半導体の重要性が高まると考えられます。これらナローギャップ半導体は中赤外光に対応するエネルギーギャップを、ワイドギャップ半導体は紫外光に対応するエネルギーギャップを有しており、それぞれの波長域における光デバイス応用に重要です。また、電子有効質量は概ねエネルギーギャップと比例関係にあり、ナローギャップ化合物半導体は小さい電子有効質量を有しています。電子有効質量が小さければ、高い電子移動度と高い電子飽和速度が得易いため、ナローギャップ半導体は超高速デバイス応用に有用です。ただし、高耐圧化に適したワイドギャップ半導体に対し、ナローギャップ半導体の耐圧は低く、充分なパワー性能を得ることが困難です。一方、GaN は電子有効質量が大きく、この点ではデバイス高速化に有利ではないように思われますが、大きい光学フォノンエネルギーと特有のバンド構造により、電子移動度こそ低いものの、高い電子飽和速度を有しているため、高速性能とパワー性能を併せ持ったデバイスへの応用が期待されます。

<本研究室の取り組み>

こうした特長を有する化合物半導体を適材適所にデバイス応用することは、エレクトロニクスの機能的多様化に向けて極めて重要です。さらに、化合物半導体と異種材料を融合集積する技術によって、より高度な機能的多様化の可能性も期待できます。こうした背景のもと、本研究室では、ナローギャップ/ ワイドギャップ化合物半導体エレクトロニクスの研究に取り組んでいます。次世代の超高速デバイスや省エネルギーデバイスを目指し、ナロー/ ワイドギャップ化合物半導体デバイス技術とそれらの異種材料融合技術の研究を進めながら、デバイス動作を深く理解するためのデバイス計測技術も開拓しています。

主な研究業績

- Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor field-effect transistors with non-gate-recessed or partially-gate-recessed structures, D. D. Nguyen, Y. Deng, and T. Suzuki, Semicond. Sci. Technol. 38, 095010 (2023).

- Mechanism of low-temperature-annealed Ohmic contacts to Al-GaN/GaN heterostructures: A study via formation and removal of Ta-based Ohmic-metals, K. Uryu, S. Kiuchi, T. Sato, and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 120, 052104 (2022).

- Electron mobility anisotropy in InAs/GaAs(001) heterostructures, S. P. Le and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 118, 182101 (2021).

使用装置

分子線エピタキシー装置

電子線・紫外線リソグラフィー装置

パラメータアナライザ

ネットワークアナライザ

ダイナミックシグナルアナライザ

研究室の指導方針

・理学の心で工学を。ものごとの本質を理解することを大切にします。

・少しづつであっても、自分でよく考え、納得しながら前進することが重要であると考えています。

・学生と教員がよき共同研究者となり、お互いに成長することを目指します。

・毎週行う研究報告会・日本語輪講・英語輪講を通じ、エレクトロニクス分野で活躍するための基礎を固めます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/suzuki-www/

細胞・組織の機能を制御する高分子材料を創成し、医療に役立てる

細胞・組織の機能を制御する高分子材料

を創成し、医療に役立てる

生体制御高分子研究室 Laboratory on Biofunctional Polymers

教授:松村 和明(MATSUMURA Kazuaki)

E-mail:

[研究分野]

材料化学、高分子化学、生体材料

[キーワード]

高分子化学、バイオマテリアル、再生医療、凍結保存、ハイドロゲル

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学をベースとして、生体に応用できる材料を目指すので、化学の基礎知識は持っていた方が望ましいです。その上で、生物学や医学に対しても必要な事を習得する姿勢を期待します。異分野からの参加は歓迎しますが、化学、高分子化学の勉強を興味を持って続けられる向上心は必要です。

この研究で身につく能力

生体材料の研究は化学・生物・医学また物理学を含んだ学際的領域の研究です。生体の持つ高度に制御された機能を学び、それを代替する材料の創成を目標として研究を続けていくことで、化学のみならず、生物学や医学、物理学などの幅広い学問分野に触れ、多角的な物の見方を獲得することが出来ます。

また、生体材料の研究は目的がはっきりしているニーズ指向型の研究のため、課題解決能力を育む事が可能です。特に博士後期課程の学生に関しては、問題発見能力も同時に身につけるように研究を進めていきます。

【就職先企業・職種】 製造業・化学メーカーなど

研究内容

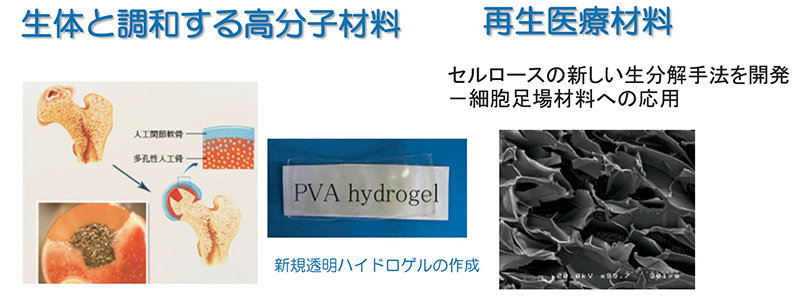

機能性高分子バイオマテリアル

人工臓器やドラッグデリバリーシステム(DDS)には高分子化合物のようなソフトマテリアルが多く使用され、研究されています。バルクな材料だけでなく、コロイドやミセル、溶液なども一種のバイオマテリアルとして様々な場面での研究が展開されています。

高分子材料はそのバルク界面で、もしくは溶液状態で細胞や組織と相互作用し、機能を制御することが可能であることがわかってきました。また、様々な場面でその機能を利用したバイオマテリアルの研究開発が行われています。

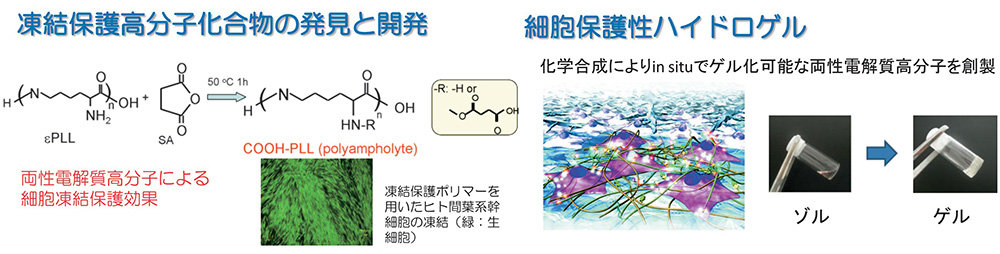

凍結保護高分子

細胞を凍結保存することができる高分子を見出し、その機序を調べると共に応用を目指しています。この不思議な現象は、電荷密度の高い高分子化合物、特に両性電解質高分子に見られる特徴であることがわかってきました。細胞などの様な水を含む高次構造体をそのまま凍結すると細胞内の水の結晶化により致命的なダメージが加わり、死滅します。このような高分子化合物で細胞を凍結時のダメージから保護できるということは、これまでの常識では考えにくいことでした。従って、この現象の機序を解明することで、凍結保護だけでなく、生体組織や高次構造体の保護作用などへとつながる可能性を秘めています。我々はこの高分子をゲルにすることで、細胞保護性のハイドロゲルを作成しました。また、ナノ粒子化することでドラッグデリバリーシステムへの応用も試みています。

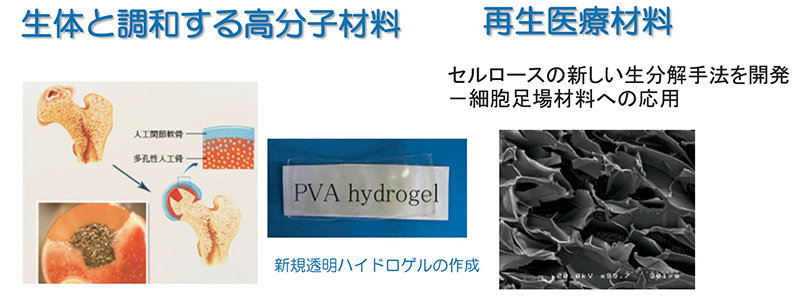

再生医療応用可能な高分子

再生医療や組織工学に応用可能な、生体内分解性セルロースの開発も行っています。この技術により、細胞をその中で増殖させ、生体内で細胞治療が可能な足場材料の開発が期待されます。

生体と調和する高分子バイオマテリアル

生体機能の再生を目的とした診断・治療の支援を行うために、材料工学の手法を用いた、基礎的ならびに応用的研究も目指しています。具体的には、ハイドロゲルを用いた人工関節や人工血管用材料の設計など、高分子材料の観点から生物と化学の融合を目指し、さらには生体を凌駕するような機能を探求しています。

主な研究業績

- Rajan R, Furuta T, Zhao D, Matsumura K. Molecular mechanism of protein aggregation inhibition with sulfobetaine polymers and their hydrophobic derivatives. Cell Rep. Phys. Chem. 5, 102012 (2024)

- Kumar K, Nakaji-Hirabayashi T, Kato M, Matsumura K, Rajan R. Design of Highly Selective Zn-Coordinated Polyampholyte for Cancer Treatment and Inhibition of Tumor Metastasis. Biomacromolecules 25, 1481-1490 (2024)

- Hirose T, Rajan R, Miyako E, Matsumura K. Liquid metal–polymer nano-microconjugations as an injectable and photo-activatable drug carrier. Mol. Syst. Des. Eng. 9, 781-789 (2024)

使用装置

NMR

FITR

動的粘弾性装置

細胞培養用装置

共焦点レーザー顕微鏡

研究室の指導方針

本研究室では、高分子化学の基礎から応用までを理解し、生体材料としての応用を目指しています。そのためには、化学の知識だけでなく、生物や医学、さらには機械工学などの幅広い学問領域に通じている必要があります。また、生体材料がカバーする範囲は、人工臓器、再生医療、ドラッグデリバリー、バイオセンサなど多種多様であり、それらの研究開発に必要な知識を興味を持って獲得し、多角的な視点で課題の解決を遂行できる力のある学生を育成することを目標としています。

年に数度の学会発表を通じてプレゼンテーション能力を身につけ、週一度の研究室ゼミで基礎力・ディスカッション能力を養います。

[研究室HP] URL:https://matsu-lab.info/

“量子スピンのダイナミクス”を計測・制御して応用へ繋げる

“量子スピンのダイナミクス”を

計測・制御して応用へ繋げる

量子センシング・イメージング研究室

Laboratory on Quantum Sensing and Imaging

准教授:安 東秀(AN, Toshu)

E-mail:

[研究分野]

量子スピンセンシング・イメージング、ナノMRI

[キーワード]

量子技術、ダイヤモンドNV中心、スピントロニクス、スピン波、プローブ顕微鏡、マイクロ波、共焦点顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

固体物理、材料物性の基礎知識を習得していることが望ましいです。基礎を身につける勤勉さと新しいことにチャレンジする意欲。

この研究で身につく能力

研究活動を通して、自分で問題を設定し、これを解決し、他人や社会に成果を発信する能力を身につけます。このために、先ず、簡単な実験を通して自分で実験データの取得、装置の改良、解析、データのまとめ、研究発表ができる能力を育成します。その後、自分で新しくチャレンジングなテーマを設定し、これを解決してゆくことに取り組みます。その際には、他人と協調して研究を行うこと、英語文献の読解力や英語によるコミュニケーション力が必要で、これらの能力を身に付けることも重視します。

【就職先企業・職種】

研究内容

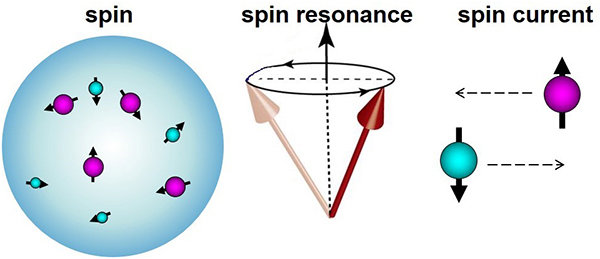

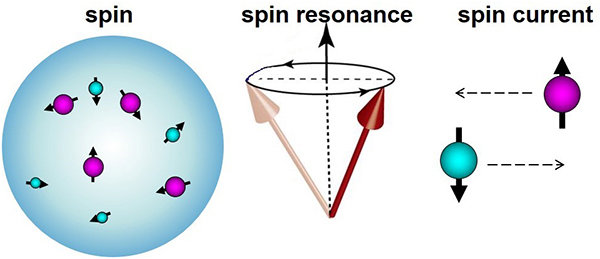

図1.電子や原子核の持つスピン自由度、電子スピン共鳴、スピン流

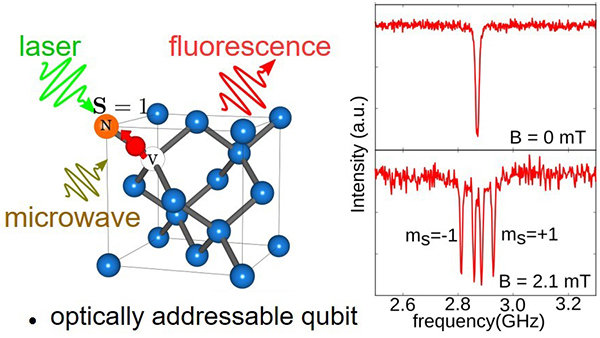

図2.ダイヤモンド中のNV中心と磁気共鳴スペクトル

電子の内部自由度であるスピンのダイナミクスを利用した新しい現象を探索し、これを応用したデバイスやセンサーを実現することを目指します。そのための基礎となるスピンダイナミクスの高感度センシングと高分解能イメージングの計測技術を重視して研究に取り組んでいます(図1)。

①ダイヤモンドNV中心を用いたナノ磁気センシング

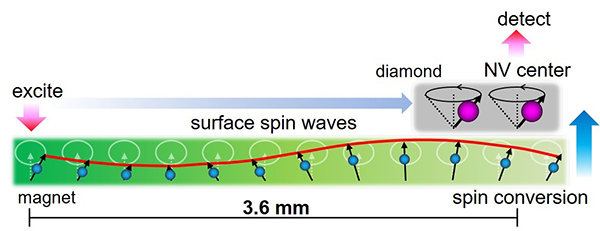

図3.表面スピン波とダイヤモンドNV中心のスピン変換

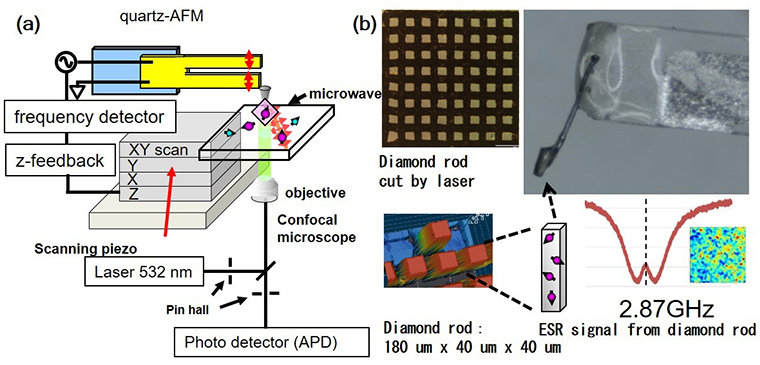

図4.走査ダイヤモンドNV中心スピン顕微鏡

近年、ダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV 中心)に存在する単一スピンは、高性能なスピンセンサーとして有用であることが判り(図2)、NV中心を利用したナノスピン(磁気)センシング(図3)・イメージング(図4)が注目されています。この NV 中心を走査プローブとした高感度・高分解能スピンセンサーを開発し、単一電子スピン、単一核スピンのダイナミクスをセンシングすることを目指します。

主な研究業績

- Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An "Scanning diamond NV center magnetometer probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling" Journal of Applied Physics 130, 243903 (2021)

- Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, and Toshu An "Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond" Phys. Rev. Applied 16, 064058 (2021).

- D. Kikuchi, D. Prananto, K. Hayashi, A. Laraoui, N. Mizuochi, M. Hatano, E. Saitoh, Y. Kim, C. A. Meriles, T. An, Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves, Applied Physics Express, 10, 103004 1-4 (2017).

使用装置

磁気共鳴計測・制御装置(自作)、FPGA、LabVIEWによる電子制御

走査マイクロ波顕微鏡(自作)

共焦点光学的磁気共鳴顕微鏡(自作)

水晶振動子型AFMプローブ顕微鏡(自作)

超高真空・極低温走査スピン顕微鏡(自作)

研究室の指導方針

本研究室では、スピンのダイナミクスを利用してセンサーやデバイスへの応用へ繋げることを目標に、材料物性の基礎を理解し(“確かな知識”)、課題を自ら設定し(“自由な発想力”)、解決してゆく能力を育成します。毎日の研究において議論の場を多く設定し、コミュニケーション能力を高めます。課題を解決する手段としての新規計測手法の開発と工学的技術の取得にも取り組みます。意欲溢れる皆さんが研究に参加し、“わくわくする”研究の醍醐味に触れ、将来の活躍の基礎を確立する場を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL: https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/toshuan-www/index.html

からだの中のコミュニケーションツール・糖鎖に挑む

からだの中のコミュニケーションツール・糖鎖に挑む

分子糖鎖科学研究室 Laboratory on Molecular Glycoscience

准教授:山口 拓実(YAMAGUCHI Takumi)

E-mail:

[研究分野]

糖質科学、有機化学、生体機能関連化学、超分子化学、生物物理学

[キーワード]

糖鎖、分子認識、生命分子科学

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学も生物も興味がある、という幅広い好奇心。新しい研究分野を創ることへの意欲。有機化学や物理化学、生化学などを扱いますが、その知識・技術は研究を通して身につけていくことができます。

この研究で身につく能力

当研究室が主な研究対象とする糖鎖は、創薬や医療のターゲットとして大きな注目を集めています。ところが、その取り扱いの難しさから、糖鎖に向き合った研究は多くはありません。既存のやり方にとらわれず、どうしたら問題を解決できるのか?自由な発想と論理的な思考によってプロジェクトを推進する力を身につけます。また、有機合成化学を中心に、分析化学やバイオテクノロジーなどの知識・技術を習得することができます。

【就職先企業・職種】 化学・材料⼯学系企業

研究内容

糖鎖 第3の生命分子鎖

糖鎖は、タンパク質・核酸とならぶ第3の生命鎖ともよばれ、私たちの生命活動の様々な場面で重要な働きをしています。例えば、糖鎖は細胞同士の接着をはじめ、生体内でのコミュニケーションにとって不可欠な役割を担っています。その一方で、糖鎖は、インフルエンザのようなウイルスの感染、がんの転移、さらにアルツハイマー病の発症にも深く関わっていることがわかりつつあります。また、バイオ医薬品の多くには糖鎖が関与しており、糖鎖は医薬品の特性に重要な因子としても注目を集めています。

糖鎖研究について

このように糖鎖は、創薬や医療のターゲットとして脚光をあびています。しかし、糖鎖の重要性が広く認識されてきたにもかかわらず、糖鎖そのものに対する研究はまだまだ発展途上です。例えば、多くのタンパク質のかたち(立体構造)が次々と明らかになってきているのに対し、糖鎖の3次元構造はほとんど未解明であるばかりでなく、アプローチ法すら十分に確立されていません。

糖鎖を知る 糖鎖を使う

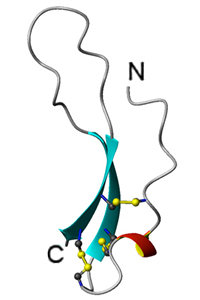

私たちは化学的な手法を基盤にした多角的な実験を展開し、糖鎖研究に挑んでいます。糖鎖に構造情報取得のための化学プローブを導入することで、分子分光法による計測と分子シミュレーションを活用した立体構造解析を可能とし、水中で揺らめく糖鎖の姿を描き出すことに成功しました。さらに、細胞表面を覆う糖鎖を模倣したモデル化合物の合成や、糖鎖を応用した細胞機能の制御にも挑戦しています。

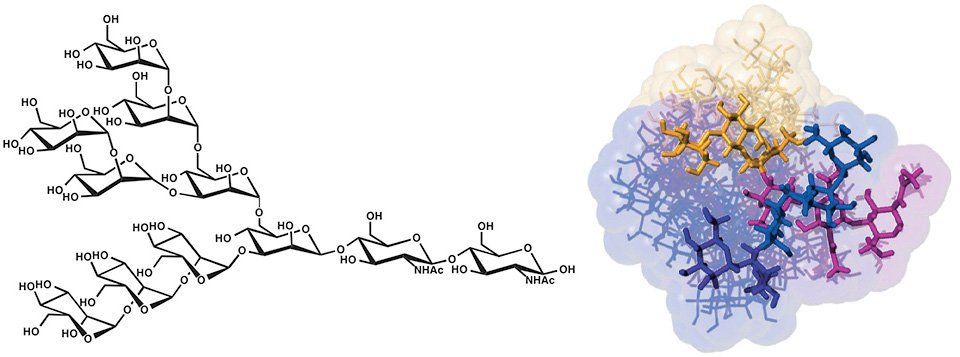

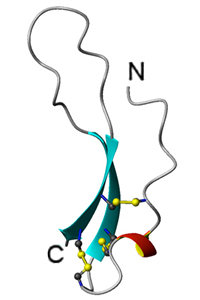

図1.糖鎖の3次元構造

化学と生物学の融合 その先を目指して

ライフサイエンス全体でみても、糖鎖をいかに取扱うかは今後の大きな課題となってきています。化学と生物学の融合による糖鎖研究を進展させることを通して、新たなサイエンスの地平を切り拓き、社会に貢献していきたいと考えています。

糖鎖は柔軟な構造をもち、水中で絶えず揺らいでいます。糖鎖と生体分子の相互作用は、とてもダイナミックな過程で進行します。図は、細胞の中でタンパク質の運命決定に関わる糖鎖の化学構造と立体構造モデルです。実験とコンピュータシミュレーションを組み合わせ、その姿を明らかにすることができました。

主な研究業績

- Comprehensive characterization of oligosaccharide conformational ensembles with conformer classification by free-energy landscape via reproductive kernel Hilbert space, T. Watanabe, H. Yagi, S. Yanaka, T. Yamaguchi, K. Kato, Phys. Chem. Chem. Phys., 23, 9753–9760, 2021.

- Experimental and computational characterization of dynamic biomolecular interaction systems involving glycolipid glycans, K. Kato, T. Yamaguchi, M. Yagi-Utsumi, Glycoconj. J. 39, 219–228, 2022.

- NMR analyses of carbohydrate–water and water–water interactions in water/DMSO mixed solvents, highlighting various hydration behaviors of monosaccharides glucose, galactose and mannose, H. Tatsuoka and T. Yamaguchi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 96, 168-174, 2023.

使用装置

核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定装置

高速液体クロマトグラフィ

質量分析計

大規模計算機

研究室の指導方針

卒業研究の際、自分で合成した分子の完成をはじめて確認したときのドキッとした感覚は今でも覚えています。何かを新しくつくることへの意欲を大切にしたいと思います。また、実験データやアイデアについて研究室の仲間と相談することや、学会で研究成果を発表し議論することなど、研究を通したコミュニケーション能力の向上を重視します。これだけはゆずれない!という自分の幹を太く育てながら、広く科学を学んでいきます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/t-yamaguchi/

画像処理と電子顕微鏡を組み合わせて原子レベルでの物質の不思議を発見する

画像処理と電子顕微鏡を組み合わせて

原子レベルでの物質の不思議を発見する

ナノ物性顕微探索研究室

Laboratory on Microscopic Nano-Characterization

講師:麻生 浩平(ASO Kohei)

E-mail:

[研究分野]

原子スケール材料解析

[キーワード]

無機材料、固体物性、ナノ物質、ナノ計測、計測技術、画像処理、電子顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究テーマと真剣に向き合う意思、周囲の声を聞き入れる素直さ、研究を進める日々を楽しむ気持ちが大切です。固体材料、電子顕微鏡、画像処理、確率統計のいずれかへの興味があると良いです。知識があればなお良いですが、必須ではありません。

この研究で身につく能力

一連の研究(材料の知識獲得、電子顕微鏡の操作技術、Pythonによる画像処理、結果の解釈、文章化、自研究室や他研究室とのディスカッション、成果としてのまとめ)を通じて、各項目の技術と知識、および研究をやり通す経験が身につきます。

一般的な技術としては、自分の考えを掘り下げて分かりやすく表現できるよう、文章力の向上に重点を置きます。進捗報告会など、日々の研究に関する交流を文章によって行います。将来的に、企業や大学において書類をまとめる際や、近年成長が目覚ましい生成AIを思い通りに動かすうえで、文章力は重要だと考えています。

【就職先企業・職種】 電気・材料メーカー、材料分析会社、大学の研究者や技術職員など

研究内容

原子レベルで起こる物質の不思議なふるまいを発見するために、画像処理と電子顕微鏡を駆使した手法開発を進めています。電子顕微鏡データは、そのままでは単なる数値の配列です。画像処理による解析を通して初めて、粒子サイズ、結晶構造、原子位置といった有益な情報が得られます1,2。また、最近では、動作中のデバイスの動画観察にも取り組んでいます3。時刻ごとの多数の画像で構成される動画を効率的に解析するうえでも、画像処理は欠かせません。

具体的な研究テーマとして、以下が挙げられます。

1. リチウムイオン電池材料の動作下ナノ解析

2. ナノ粒子を統計的・3次元的に解析する手法開発

3. 原子位置を精密解析する手法開発1−3

ここでは3に絞って紹介します。

原子位置を精密解析する手法開発

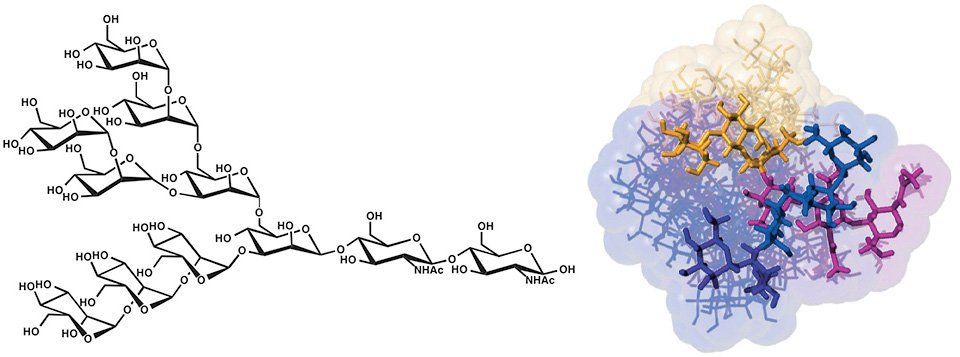

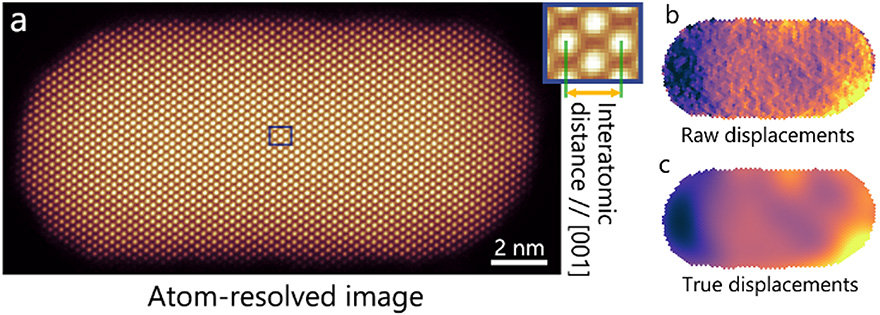

図1aは、棒状の金ナノ粒子の電子顕微鏡像です。像で明るく見える点は、奥行き方向にならぶ金原子の列です。一見すると、輝点は画像内で規則正しく並んでいるように見えますが、これが本当かを解析しました。

規則正しい周期位置からの原子のずれ、つまり原子変位を測定しました。従来の方法では、変位量が小刻みに変化して見えます (図1b)。これは原子変位の情報ではなく、解析の邪魔をする統計ノイズ成分です。

そこで、信号処理手法のひとつであるガウス過程回帰を用いることで、原子変位の情報を抽出することに成功しました(図1c)。測定可能な最小の原子変位は0.7 pm(ピコメートル、1兆分の1メートル)ときわめて小さく、材料のなかで生じる2.4 pmの原子変位を検出することに成功しました。

解析によって、粒子の先端部分に位置する原子列は、軸に沿って外側へと変位していることが発見されました。考察の結果、棒状粒子の先端と胴体で曲率が異なるため表面張力に差が生じ、局所的な変位が生じると示唆されました1。

図1 (a) 金ナノロッドの電子顕微鏡像。奥行き方向にならぶ金原子の列が明るい点として見えています。(b) 従来手法で測定した原子変位と (c) データ科学で処理した原子変位。原子が正常な位置から左にずれるほど暗い青色、右にずれるほど明るい黄色で示されます。

主な研究業績

- K. Aso, J. Maebe, XQ. Tran, T. Yamamoto, Y. Oshima, and S. Matsumura, “Subpercent Local Strains due to the Shapes of Gold Nanorods Revealed by Data-Driven Analysis”, ACS Nano 15 (2021) 12077

- K. Aso, H. Kobayashi, S. Yoshimaru, XQ. Tran, M. Yamauchi, S. Matsumura, and Y. Oshima, “Singular behaviour of atomic ordering in Pt–Co nanocubes starting from core–shell configurations”, Nanoscale 14 (2022) 9842

- J. Liu, J. Zhang, K. Aso, T. Arai, M. Tomitori, and Y. Oshima, “Estimation of local variation in Young’s modulus over a gold nanocontact using microscopic nanomechanical measurement methods”, Nanotechnology 36 (2025) 015703

使用装置

走査透過電子顕微鏡、解析用ワークステーションPC、集束イオンビームつき走査電子顕微鏡、電子顕微鏡用特殊ホルダー、電気化学測定装置、グローブボックス

研究室の指導方針

共同研究を活発に行っています。責任をもって自らの研究を進め、研究協力者も納得できる成果を挙げれば、自信につながります。加えて、自らの好みや賛否にとらわれず、多種多様な考えを受け止める幅広い視野が育まれます。個々の研究内容については、日常的に議論をおこない、必要があれば柔軟に軌道修正します。当初は想像しなかった面白いテーマが見つかるのも魅力です。学生の皆さんが大学院を終えるとき、研究を通して「ベストを尽くし、満足いく成果を挙げ、入学当初は想像もできない良い未来を迎えられた」と思えるよう、最大限サポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist-oshima-labo.com/

原子スケールナノテクノロジーで、革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

原子スケールナノテクノロジーで、

革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

水田研究室 MIZUTA Laboratory

教授:水田 博(MIZUTA Hiroshi)

E-mail:

[研究分野]

サイレントボイスセンシング、超高感度センサ、熱制御素子

[キーワード]

グラフェン、ナノ電子機械システム(NEMS)、雷センサ、においセンサ、熱整流デバイス、バレートロニクス、量子デバイス、極限構造作製、第一原理計算

研究を始めるのに必要な知識・能力

水田研究室では物性物理、電気・電子工学、機械工学、化学、コンピュータ、IoT/AIの融合領域研究を行っていますので、これらのどれか1つ(あるいは複数)の基礎を修得していることが必要です。さらに、その専門を広げて行く好奇心旺盛な人が適しています。

この研究で身につく能力

水田研究室では、グラフェンをはじめとする新奇な原子層材料をベースに、NEMS(ナノ電子機械システム)技術と1ナノメートル精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサデバイス、超低消費電力スイッチ、熱整流素子、バレートロニクスデバイスなどを開発しています。これらの研究を通して、①電子線直接描画や最先端ヘリウムイオンビーム技術による極微デバイス作製技術、②環境制御型・高周波プローブステーションや希釈冷凍機などを用いた極限電気特性測定、③第一原理計算からデバイス・回路シミュレーションに至る設計・解析技術、などを幅広く修得することができます。また、欧州を中心に海外研究機関と緊密に連携し、学生・スタッフが頻繁に交流しているため、研究を進める中で自然に国際的コミュニケーションスキルとリーダーシップ能力を身につけていくことが可能です。

【就職先企業・職種】 ICT企業、製造業、国立研究開発法人

研究内容

水田研究室では、グラフェンや極薄シリコン膜をはじめとする新奇な原子層材料と、原子スケール精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサ、超低消費電力NEMS(ナノ電子機械システム)スイッチ、バレートロニクス、熱フォノンエンジニアリングなどを開発し、グローバルな環境・エネルギー問題に貢献することを目指しています。

具体的には以下の4テーマを中心に研究を推進しています。

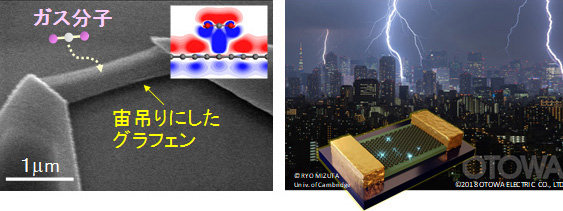

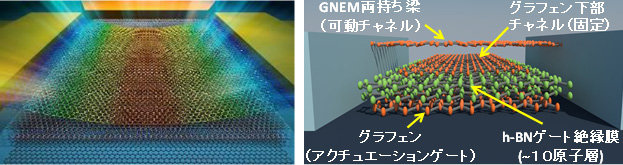

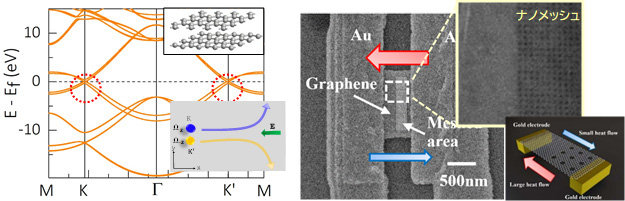

図1.

図2.

図3.

①サイレントボイスセンシングの研究

従来のセンサ技術では検出が難しい自然界や生体の様々な微小信号(サイレントボイス(声なき声))を検出する革新的センサ素子の研究を行っています。落雷の予測を可能とする大気中電界センサ(図1右)や、疾病の予兆検出を目的とした超低濃度の皮膚ガス(におい)センサ(図1左)など、素子の原理探索から試作、測定データ解析技術の研究、さらに実用化研究まで、産業界とも連携して精力的に推進しています。

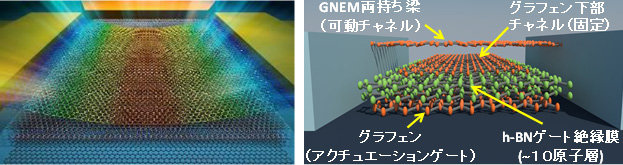

②超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの研究

グラフェンやhBN膜など異種原子層材料をファンデルワールス積層させたNEMS素子を作製し、その電気・機械的な動作の解明と超低電圧・急峻動作スイッチ(図2)の研究を行っています。シリコンMOSFETの理論限界を超える急峻スイッチング特性と0.5V未満の超低電圧動作を実現しています。

③ナノスケール熱制御技術の研究

最先端技術ヘリウムイオンビームミリング技術を用いて宙吊りグラフェン上に直径10nm以下のナノ孔周期的構造を形成します。特に非対称構造における熱整流素子(図3右)の実現を目指しています。

④原子層材料によるバレートロニクスの研究

バレー自由度を新たな情報担体として利用するバレートロニクスは、従来のエレクトロニクスを超える将来の情報処理技術として期待されています。原子層材料を積層した様々な構造におけるベリー曲率発生(図3左)を理論と実験の両面から探求しています。

主な研究業績

- J. Sun, M. Muruganathan, and H. Mizuta, ‘ Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene’, Science Advances vol.2, no.4, e1501518 (2016) DOI:10.1126/sciadv.1501518

- A. Kareekunnan, T. Agari, A. M. M. Hammam, T. Kudo, T. Maruyama, H. Mizuta, and M. Muruganathan, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, ACS Omega 6, 34086-34091 (2021) DOI: 10.1021/acsomega.1c05530

- F. Liu, M. Muruganathan, Y. Feng, S. Ogawa, Y. Morita, C. Liu, J. Guo, M. Schmidt and H. Mizuta, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, Nano Futures 5(4), 045002 (2021) DOI: https://doi10.1088/2399-1984/ac36b5

使用装置

電子線リソグラフィー、走査型電子顕微鏡、

電界電離ガスイオン源(GFIS)微細加工装置、ヘリウムイオン顕微鏡(産業技術総合研究所)

環境制御型高周波プローバー、マルチガス種対応プローバー、

第一原理・量子輸送シミュレータ

研究室の指導方針

最先端のナノテクノロジーを駆使して、現在のCMOS技術を越える‘More than Moore’ & ‘Beyond CMOS’世代のエマージングテクノロジ開拓を目指しています。「まだ世界で誰も実現したことのない機能のデバイスをこの手で初めて開発してみたい!」という意欲のあるあなた、ぜひ一緒に研究しましょう。また、欧州・アジアを中心に海外研究機関に滞在しての研究活動も積極的に推進していますので、国際的に活躍したい方も大歓迎です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/mizuta-lab/

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

先端ナノ医療・長寿創生研究室

Laboratory on Advanced Nanomedicine and Longevity Creation

教授:栗澤 元一(KURISAWA Motoichi)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、再生医療

[キーワード]

生体内分解性高分子、ナノ粒子、緑茶カテキン、インジェクタブルゲル、薬物徐放・ターゲッテイング、細胞治療

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子化学の基礎知識があれば、問題なく研究を始めることができますが、入学前に特別な知識・能力がなくても大学や企業で活躍出来るように本気で指導します。要は日々の研究活動に対する心構え次第で、いくらでも成長できます。そのためには自他共栄の精神を研究スタッフ・学生と共有できる研究室づくりが大切だと考えています。

この研究で身につく能力

栗澤研究室では、ナノ粒子やゲルの設計・合成、キャラクタリゼーションを行い、細胞実験や動物実験によって、目的とする機能が十分であるのか否かを評価します。幅広い領域を学ぶので、種々の測定装置や実験手法の基礎を身につけることができます。動物実験を完了するころには、緻密な実験計画を立てる能力、討論・プレゼンテーション能力を習得することができます。研究目的を達成することに邁進することは大事なのですが、フェアに実験結果を評価できる能力を習得できるように指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

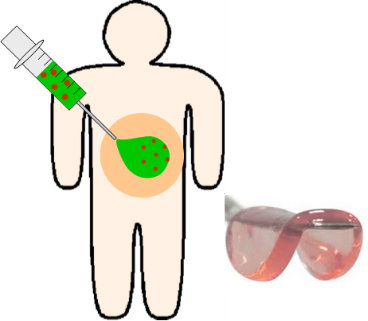

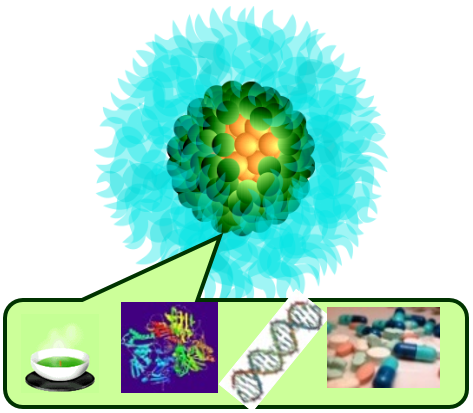

図1.緑茶カテキン・ナノ粒子による疾患治療

当研究室では、高分子科学、生体材料、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、再生医療などの学問領域を基盤とし、難治性疾患を治療可能とする機能性生体材料を開発します。昨今、遺伝子治療や再生医療などを含む先端医療が実施され、これまでに治療不可能とされてきた疾患に新しい治療法が切り拓かれてきています。このような先端医療を支える生体材料に関する研究は、難治性疾患を将来的に治療可能とする医療技術開発において益々重要な役割を果たすものと考えられます。シンガポール、韓国、米国をはじめとする海外研究機関との共同研究を展開しており、臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

[緑茶カテキン・ナノ粒子を用いたドラックデリバリーシステム]

栗澤研究室では、タンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる医薬品の内包を可能とする緑茶カテキン誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発によって、癌をはじめとする難治性疾患の治療を目指したドラッグデリバリーシステム(DDS)の研究を展開します(図1)。 緑茶カテキン・ナノ粒子は、薬物を疾患部に送達することを主な目的とした従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されています。疾患部への送達に加えて、薬物キャリアの主成分である緑茶カテキンが抗癌活性を有するために、薬物と緑茶カテキンのそれぞれの抗癌活性に基づくシナジー効果によって、抗腫瘍効果を増幅することを特徴としています。

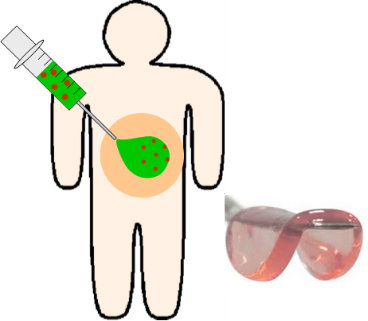

図2.インジェクタブルゲル・システムによる医療応用

[インジェクタブルゲルによるヘルスケアへの貢献]

生体内での安全なハイドロゲル形成を可能とするインジェクタブルゲルシステムの開発及びその生体機能性材料としての応用研究を展開します。従来、注射によって生体内で安全に化学架橋を誘導する事は困難でありましたが、高分子—フェノールコンジュゲートと酵素溶液の同時注入により、コンジュゲート中のフェノールの酸化カップリングを誘導し、生体内で安全にゲル化させるプラットホームテクノロジーを開発しています(図2)。この手法によって、生体内で薬物及び細胞をゲル内に固定し、長期間に及ぶ薬物徐放及び細胞増殖・分化の制御が可能となることから、様々な疾患に対して新たな治療法をDDS及び再生医療分野において確立されることが期待されます。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Adv. Mater. 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnol. 9, 907-912 (2014).

使用装置

紫外可視分光光度計、NMR、動的光散乱測定装置、HPLC、レオメーター、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器

研究室の指導方針

学生に寄り添うスタイルで研究室を運営することをモットーとします。研究のディスカッションや勉強会・雑誌会はできる限り、 頻繁に行い、学生の研究能力の向上に努めます。当然ながら、レベルの高い研究成果を多く創出することは重要ではありますが、学生には先ず、自身が携わっている学問や研究が開拓しうる将来の社会を楽しく想像しながら研究することを提案します。応用研究を遂行する際には、社会貢献の可能性について、学生と十分に議論し、将来に学生が社会でリーダとして活躍するべく力を養う機会にします。また、学生であっても情報受信だけではなく、情報発信ができるよう指導いたします。学生の興味や個性をよく把握し、学生の能力を伸ばします。研究室内では常に世界の最先端の研究を意識しつつ、研究室もその舞台の中であり、世界に向けて発信したいと強く学生が意識する雰囲気を創ります。

[研究室HP] URL:https://kurisawa-lab.labby.jp/

ポリマー1分子の直視熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ポリマー1分子の直視

熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ナノ高分子化学研究室 Laboratory on Nano-Polymer Chemistry

准教授:篠原 健一(SHINOHARA Ken-ichi)

E-mail:

[研究分野]

高分子化学、分子マシン

[キーワード]

機能性高分子合成、1分子イメージング、人工生命機能、高速AFM

研究を始めるのに必要な知識・能力

機能性高分子の合成研究を希望する学生は、有機化学と高分子化学の基礎的な知識が必要です。また、高分子鎖一本の構造を解析する1分子イメージング研究を希望する学生は、顕微鏡装置のしくみを理解し使いこなす必要がありますので、物理学的なものの考え方が求められます。

この研究で身につく能力

【高分子合成】新しい機能性高分子を合成しますので、有機合成化学的手法や高分子機能設計についての研究能力が鍛えられます。【1分子イメージング】有機溶媒中の高分子鎖一本の構造ダイナミクスを高速AFMイメージングし動態を解析しますので、装置原理や当該解析法のしくみ、また一連の考察をとおして高分子の本質についての理解が深化します。【シミュレーション】スーパーコンピューターを活用して分子動力学(MD)計算による高分子鎖一本のダイナミクスをシミュレーションし、高速AFMイメージングの結果を理解してモデルを構築しますので、コンピューターシミュレーションの基礎と応用が身につきます。【分子マシン創製】多様な高分子鎖の運動機能を探索し分子マシンの創製へ展開しますので、現象の本質を見抜く洞察力、創造力が鍛えられます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、半導体関連企業、食品関連企業、化粧品会社、公務員(教員)など

研究内容

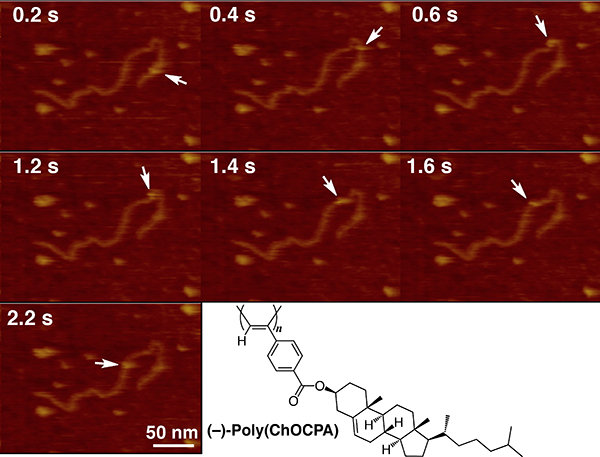

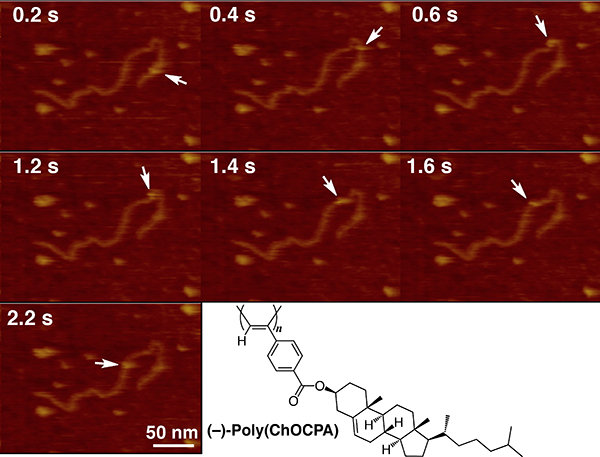

Fig. Single Molecular Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in a Non-aqueous Media

篠原研究室では、ポリマー1分子を研究対象とした基礎研究を進めています。最近の研究で、分子レベルではポリマーにも生物のようなしなやかな動きがあることが実証されました。一方、生物物理学では生体高分子であるタンパク質の機能発現の機構や動作原理が明らかになりつつあります。この概念を合成高分子の設計に適用すれば、刺激や負荷などの環境変化に柔軟に対応して特性を自在に制御できるしなやかな合成高分子~分子マシン~を開発できると考えています。また同時に、1分子イメージング技術の特許化(国際出願)そして共同研究を通じて企業への技術移転を進めています。

【ポリマー1分子の直視】

ポリマーは、非常に優れた特性を持つ有用な物質であり文明を維持するために無くてはならない材料です。しかしながら、ポリマーは一般にその構造が多様で非常に複雑であるために、構造と機能の相関関係を分子レベルで議論することが難しいのです。すなわち、「ポリマーのどの様な構造が、如何なる機能を発揮しているのか?」という本質的な問いに対して、多数分子の平均値を議論する従来の研究手法を踏襲する以上、明確に分子レベルで答えることは難しいという問題があります。これが原因となり、より優れた機能を有する高分子を合成しようとする際に、どの様な分子設計を行えば良いのかが不明確である、という障壁が機能性高分子の構造設計において立ちはだかっています。そこで、高分子鎖一本の構造と機能の実時間・実空間同時観測系が確立されれば、推論や仮定なしに、明確に分子構造と機能との関係を直接議論できるのではないかと考えました。

ポリマー1分子の直接観測で世界に先駆けた研究に挑戦し続けています。例えば、合成高分子鎖一本のらせん構造が形成する高次構造の解明を世界で初めて走査トンネル顕微鏡観測で達成し、米国サイエンス誌の依頼を受け成果の一部が掲載された等の成果を挙げています。また液中でゆらぐπ共役ポリマーの1分子蛍光イメージングと1分子分光に成功しています。さらに高速AFMによるらせん高分子鎖一本の運動を直接観測して、これがブラウン運動であることを解析で証明しました。また超分子ポリマーの研究では、国際学術誌の表紙を飾っています。

【分子マシンの開発】

生体を構成しているタンパク質などの生体高分子にはさまざまな機能があることがわかっていますが、取り出すと高次構造が崩れ機能が失われてしまうため、材料として利用することが難しいという問題がありました。その点、合成高分子は耐久性があり、材料には適しています。もし、しなやかな高次構造を形成し、さまざまな機能をもつ合成高分子を作ることができれば、現在の機械のしくみを根底からくつがえす、画期的な材料を作れると期待しています。篠原研究室では、モータータンパク質など生体分子マシンの構造や機能に学び、これを超える新しい機能を持った合成高分子による分子マシンの実現を目指しています。

主な研究業績

- K. Shinohara, S. Yasuda, G. Kato, M. Fujita, H. Shigekawa: Direct observation of the chiral quaternary structure in a π-conjugated polymer at room temperature, J. Am. Chem. Soc. 123, 3619-3620 (2001); Editors’ Choice, Science 292, 15 (2001).

- K. Shinohara, Y. Makida, T. Oohashi, and R. Hori: Single-Molecule Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in Non-aqueous Medium, Langmuir, 38 (40), 12173-12178 (2022).

- K. Cheng, K. Shinohara, O. Notoya, M. Teraguchi, T. Kaneko, T. Aoki Synthesis and Direct Observation of Molecules of 2D Polymers: With High Molecular Weights, Large Areas, Small Micropores, Solubility, Membrane Forming Ability, and High Oxygen Permselectivity, Small, 202308050 (2023).

使用装置

高速原子間力顕微鏡(高速AFM)

単一分子蛍光・分光顕微鏡(TIRFM)

高分子鎖構造/蛍光同時観測装置(AFM/TIRFM複合)

スーパーコンピューター(分子動力学計算)

各種機器分析装置(NMR, IR, UV/Vis.等)

研究室の指導方針

研究テーマを学生が教員から与えられたものとして受動的に研究するのではなく、一日も早く自らのものとして研究テーマを捉えることができるよう指導します。具体的には、学生とのコミュニケーションを積極的にとり、学生の能力に応じて可能な限り意思を尊重して自主的に実験を遂行させ、自ら問題を見つけてこれを解決する能力を養わせる方針です。これら一連の過程を繰り返すことにより、研究とは如何なるものなのか等の基本的かつ重要な問の答えが各々学生なりに得られ、ひいては将来の優れた研究者・技術者としての自覚につながるものと期待しています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/shinohara/

タンパク質の「形」や「動き」をしらべて、未知の生命現象をひもとく

タンパク質の「形」や「動き」をしらべて、

未知の生命現象をひもとく

タンパク質NMR研究室 Laboratory on Protein NMR

教授:大木 進野(OHKI Shinya)

E-mail:

[研究分野]

構造生物化学、生物物理学、NMR(核磁気共鳴分光法)

[キーワード]

タンパク質、構造と機能、立体構造、ダイナミクス、相互作用、NMR、安定同位体標識

研究を始めるのに必要な知識・能力

試料調製(遺伝子工学、生化学)、NMR実験(パラメータ設定、多様な測定、データ処理)、解析(NMRデータ解析、バイオインフォマティクス)の3つの要素のうち、少なくとも1つに関しての知識・能力があれば、この分野の研究を始めやすいです。PC操作に強い人も歓迎します。

この研究で身につく能力

生命現象を分子レベルで考える能力が養われます。研究で扱っているのは生体分子ですが、境界領域とか複合領域と呼ばれる研究分野のため、物理・化学・生物の幅広い基礎知識が必要になります。そのため、自ずとこれらを勉強して身につけることになります。また、具体的な研究立案を通して、大目標へ到達するための道筋を考えた中目標や小目標の立て方を学びます。実験がうまくいかないときの工夫やデータの解析・解釈など、実際に研究を進めていく中で困難な課題を少しずつ解決し、それらを統合して目標へ向かっていく能力が養われます。さらに、研究経過報告や学会発表を経験することで、学術的な文章を書く能力や発表資料の作成能力、プレゼンテーション能力も身につきます。

【就職先企業・職種】 製薬・食品・化学系企業の研究、技術職

研究内容

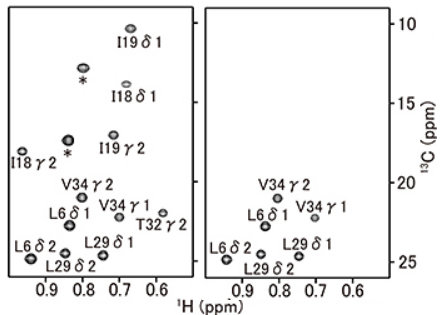

図.気孔を増やすストマジェンの立体構造。

図.1H-13Cの相関をみる2次元NMR(HSQC)スペクトルのメチル基領域の拡大図。タンパク質全体が13Cで安定同位体標識されている試料(左)とバリン・ロイシンのみが標識されている試料(右)。

(1)安定同位体標識技術の開発

NMR(核磁気共鳴分光法)で測定するタンパク質は、見たい部位の炭素が13C、窒素が15Nという安定同位体で標識されていることが必要です。このような特殊なタンパク質試料は、通常、遺伝子組み換え大腸菌を使って調製されます。類似の手法として、私たちは、これまで無かった植物培養細胞を利用する安定同位体標識タンパク質調製技術を開発しています。大腸菌よりも高等な植物細胞は、大腸菌では調製が困難な複雑な構造のタンパク質を調製する潜在能力を持っています。私たちはこれまでに、このオリジナル技術を使って試料タンパク質を13Cや15Nで均一標識することや、バリン、ロイシンなどのメチル基を有するアミノ酸残基だけを特異的に安定同位体標識することに成功しています。今後は、この標識技術のさらなる高度化に取り組んでいきます。

(2)ジスルフィド結合を有するタンパク質

ジスルフィド(SS)結合を有するタンパク質を大腸菌の系で調製することは困難です。私たちは、植物培養細胞を利用してSS結合を有するタンパク質を調製し、それらの構造と機能をNMRで研究しています。幾つかの成果の例を以下に紹介します。

ストマジェンは分子内に3組のSS結合を持つペプチドホルモンで、植物の気孔の数を増やす働きをします。大腸菌ではストマジェンを大量に調製することが困難でしたが、植物培養細胞での調製に成功しました。安定同位体標識されたストマジェンを調製し、その立体構造をNMRで解明しました。その結果、ストマジェンや類縁タンパク質の特異な機能と構造との関連が明らかになりました。今では、気孔の数を増やしたり減らしたりするペプチドを設計・調製し、実際にその効果を確認することが出来るようになっています。将来、植物の光合成量や成長を人為的に自在に操ることが可能になれば、環境改善や食料問題の解決に貢献できるはずです。

分子内に4組のSS結合を持つESFは、植物の種子が出来るごく初期の段階でのみ発現するペプチドとして発見されました。ESFが働かなくなると、種子の大きさや形が不揃いになります。私たちは、ESFを植物培養細胞で調製することに成功し、その立体構造をNMRで決定しました。この結果、ESF分子表面の特別な並びをしたトリプトファン残基の側鎖がその機能に必須であることが明らかになりました。大きな種子を収穫したり、種のないフルーツを簡単に作れる日が来るかも知れません。

他にも、昆虫や爬虫類の毒ペプチドや抗菌作用を持つディフェンシンなど、SS結合を持つタンパク質は数多く存在します。これらについても構造と機能の関係を研究しています。このような生理活性を持つ生体分子についての研究は、生命現象を深く理解するだけにとどまらず、その成果が新薬開発の大きな助けとなります。

(3)シグナルを伝達するタンパク質

生体内では、タンパク質、脂質、遺伝子など多くの分子の協奏によってさまざまなシグナルが行き交っています。これらのシグナルは、メチル化、アセチル化といった修飾や、マグネシウム、亜鉛などのイオンとの結合・解離による分子構造や構造の揺らぎ具合の変化がスイッチとなって、他の分子と相互作用することで伝達されています。私たちは、カルシウムを結合するタンパク質やリン酸化されるタンパク質に焦点を絞り、それらの構造と機能をNMRで研究しています。

主な研究業績

- L.M.Costa, E.Marshall, M.Tesfaye, K.A.T.Silverstein, M.Mori, Y.Umetsu, S.L.Otterbach, R.Papareddy, H.G.Dickinson, K.Boutiller, K.A.VandenBosch, S.Ohki & J.F.Gutierrez-Marcos. (2014) “Central Cell-Derived Peptides Regulate Early Embryo Patterning in Flowering Plants” Science 344, 168-172.

- S.Zhu, S.Peigneur, B.Gao, Y.Umetsu, S.Ohki & J.Tytgat. (2014) “Experimental Conversion of a Defensin into a Neurotoxin: Implications for Origin of Toxic Function” Mol. Biol. Evol. 31(3), 546-559.

- S. Ohki, M. Takeuchi & M. Mori. (2011) “The NMR structure of stomagen reveals the basis of stomatal density regulation by plant peptide hormones” Nature Communications 2, Article number: 512 doi:10.1038/ncomms1520

使用装置

Bruker AVANCE III 800MHz-NMR装置(1H/13C/15N三重共鳴クライオプローブ付き)

研究室の指導方針

将来全く別の研究・技術の領域に飛び込んだとしても十分活躍していけるような基礎的素養を持った人材を育成したいと思います。毎日楽しみながら、こつこつと努力し、粘り強く研究に取り組みましょう。失敗でも成功でも、取得した生の実験データを見ながら議論することに重きをおきます。データの解析や考察、次の実験についての提案など、新しいアイデアを出し合うことを日頃から繰り返していきながら、論理的な思考方法を身につけましょう。また、3ヶ月に1度程度は研究室のゼミで詳細な研究経過を口頭で発表する機会があります。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/s-ohki-www/contents/Ohki_Lab.html

新しい固体触媒プロセスの構築による資源・エネルギー問題の解決に挑む!

新しい固体触媒プロセスの構築による

資源・エネルギー問題の解決に挑む!

触媒・資源変換プロセス研究室

Laboratory on Catalyst/Resource Chemical Process

准教授:西村 俊(NISHIMURA Shun)

E-mail:

[研究分野]

触媒化学、固体触媒、合金触媒、バイオマス変換

[キーワード]

資源・エネルギーの有効利用技術、金属ナノ粒子触媒、固体酸塩基触媒、新触媒の創成、触媒作用機構の解明

研究を始めるのに必要な知識・能力

基礎的な計算・データ処理能力と仲間と安全に研究を進められる方であれば、バックグラウンドを問わずに歓迎します。物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、触媒化学などの基礎・経験があると、よりスムーズに研究を開始できます。失敗にひるまずに挑戦する「忍耐力」や「好奇心・探究心」がより自発的に研究を進める上で役に立ちます。

この研究で身につく能力

新しい固体触媒プロセスの開発は、触媒設計→触媒調製・条件の最適化→触媒活性評価・反応条件の最適化→触媒のキャラクタリゼーション→触媒作用機構の提案→検証・再考といった多くの研究段階からなっています。また、触媒作用に関連する因子は一つであるとは限りません。従って、触媒開発プロセスを経験することで、様々な分析・評価手法の技術習得、多角的に実験データを整理・解析・統合する力を身に付けることができます。また、英語の先行研究を読み自らの研究へフィードバックする力、自分の結果を他人へより分かりやすく伝えるためのプレゼンテーション力を、日常の研究室ゼミや学会発表等を通じて向上できます。

【就職先企業・職種】 化成品・ポリマー製造や自動車触媒製造を主とした化学・材料メーカーなど。

研究内容

触媒は様々な物質変換・合成プロセスに欠かすことができない材料で、身近な生活を力強く下支えしています。そのため、高機能な触媒プロセスの開発は、日常の生活様式の劇的な改善やより低環境負荷なスタイルへと大きく変えるインパクトを持っています。例えば、空気中の窒素の人工的な固定化を実現したアンモニア合成触媒の実現(1918年ノーベル化学賞)は、窒素を含む化学品合成の発展に繋がり、その後の安定的な食料生産による人口増加や火薬製造による工業の発展へと繋がりました。

当研究室では、「従来の在来型化石資源の利用技術で培われた触媒プロセス技術を生かし、より高効率な触媒を設計するための指針の提案」や、「固体触媒を用いた高効率な次世代バイオマス資源変換プロセスの構築」から、持続可能・低環境負荷な社会形成に貢献できる触媒・資源変換プロセス技術の構築を目指しています。

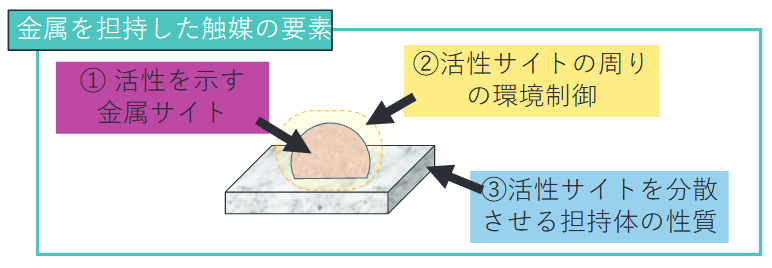

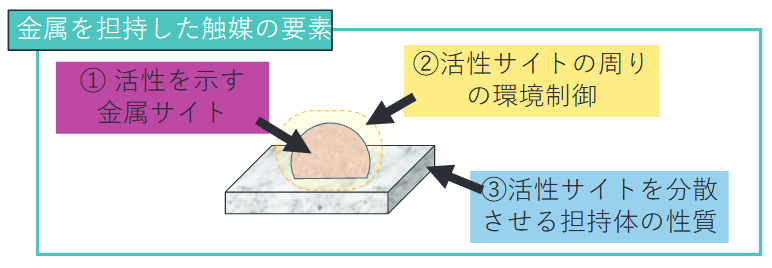

・金属担持触媒の高機能化に向けた触媒設計と作用機構解明

金属活性点を固体表面に固定化した金属担持触媒は、主に1. 金属活性中心の電子状態や形状、2. 金属活性点の周囲環境、3. 担体の性質によって、その触媒作用が大きく異なります。それぞれの因子を系統的に制御し、対象とする触媒反応への性能を評価することで、求める触媒作用に対して選択的に欲しい性能を付与できる触媒調製指針の策定を目指します。例えば、異種金属を合金化させた活性サイトの構築による高活性化、保護配位剤を作用させることによる活性点周囲の環境制御による高活性・高選択性の発現、特異な構造を有する担体合成による超高活性化を実現しています。

金属活性点を固体表面に固定化した金属担持触媒は、主に1. 金属活性中心の電子状態や形状、2. 金属活性点の周囲環境、3. 担体の性質によって、その触媒作用が大きく異なります。それぞれの因子を系統的に制御し、対象とする触媒反応への性能を評価することで、求める触媒作用に対して選択的に欲しい性能を付与できる触媒調製指針の策定を目指します。例えば、異種金属を合金化させた活性サイトの構築による高活性化、保護配位剤を作用させることによる活性点周囲の環境制御による高活性・高選択性の発現、特異な構造を有する担体合成による超高活性化を実現しています。

・高効率なバイオマス資源変換を実現する固体触媒プロセス開発

バイオマス資源は再生可能でカーボンニュートラルであることから、持続可能な次世代資源としての活用が期待されています。しかし、低いLCA(ライフサイクル・アセスメント)が課題です。固体触媒を用いた高効率プロセスの実現によるバイオマス資源利用の拡大を目指しています。例えば、常圧水素によるバイオ燃料製造プロセス、非可食性グルコサミン類からの高品位化成品合成プロセス、高活性な酸- 塩基反応プロセス、バイオマス由来有機酸・脂肪酸の高効率な水素化転換を実現しています。また、バイオマス資源の連続的なフロー変換プロセスの展開に必要な課題抽出とその改善にも取り組んでいます。

主な研究業績

- S. D. Le, S. Nishimura: Selective hydrogenation of succinic acid to gamma-butyrolactone with PVP-capped CuPd catalysts. Catal. Sci. Technol. 12 (2022) 1060.

- K. Anjali, S. Nishimura: Efficient Conversion of Furfural to Succinic Acid using Cobalt-Porphyrin based Catalysts and Molecular Oxygen. J. Catal. 428 (2023) 115182

- X. Li, S. Nishimura: Synthesis of 5-Hydroxymethy-2-furfurylamine via Reductive Amination of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde with Supported Ni-Co Bimetallic catalysts. Catal. Lett. 154 (2024) 237.

使用装置

触媒活性評価(GC, HPLC, GC-TOFMS, FTICR-MS, 液体 NMR)

触媒構造評価(XRD, ガス吸着 / 脱着 , SEM/TEM, XPS, 固体 NMR, FT-IR, TPR/TPD, パルス分析など)

状況に応じて、外部の共同利用研究施設(KEK-PF, SPring-8, SAGA- LS など)での XAFS 測定も行います。

研究室の指導方針

当研究室では、月1~2回の研究室ゼミ(研究進捗報告・ディスカッション)を行います。コアタイムは設けませんが、社会人生活に向け て規則正しい生活リズムを作って実験・大学院生活を送ってください。本学には様々な分析機器が共通設備として整備されており、 装置によっては専門職員からのサポートも得られる充実した環境が整っています。在籍中にこのサポート・分析体制を存分に活か し、自らのスキルアップを実現してほしいと思います。在籍中に得られた成果は、国内外での学会等で対外発表を行うことを推奨 します。また、修了生1人に対して1報以上の学術論文・国際会議プロシーディングス等を公開し、各学生の成果を残せるように努めています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/~s_nishim/index.html

分子技術を核酸医薬・光ゲノム操作へ~DNA/RNAを光で操る~

分子技術を核酸医薬・光ゲノム操作へ

~DNA/RNAを光で操る~

DNA/RNA工学 研究室 Laboratory on DNA/RNA Engineering

教授:藤本 健造(FUJIMOTO Kenzo)

E-mail:

[研究分野]

核酸化学、有機合成化学、ケミカルバイオロジー、生物有機化学、遺伝子工学

[キーワード]

核酸医薬、光DNA/RNA操作、光ゲノム編集、有機合成、遺伝子治療、遺伝子診断、分子ロボティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

本研究室では「科学の基本原理を理解したうえで、合理的かつ緻密にデザインされた自身オリジナルの分子を創成・合成することで今までにない物性や能力を有する物質を創成する」ことを基本にしています。挑戦しようという意欲を求めています。異分野からの挑戦を歓迎します。

この研究で身につく能力

本研究室では日頃の雑誌会・研究会・実験・研究発表・研究室独自の取り組み(下記)などを通して自然現象・生命現象を科学の言葉で理解する力、自分自身で解釈し、新しいものを生み出す感性や俯瞰力、また最終的には自分を「活かし」ひいては社会に必要とされる人間力を身につけてもらいたいと思っています。

(取り組み事例)

◦最前線で活躍中の先生による研究室セミナー

◦東京・大阪方面で開催されている技術スクールへ参加支援

◦学会(国内、国外)への出席支援

◦海外雑誌への論文投稿の支援

◦ベンチャーラボラトリー等への積極的参画

◦共同研究先企業との合同セミナー・交流

【就職先企業・職種】 大学教員、化学系企業、製薬系企業、機械系企業、電機系企業、研究所研究員、医療機器系企業、食品

研究内容

(藤本研究室で行っている研究概要)

(藤本研究室で行っている研究概要)

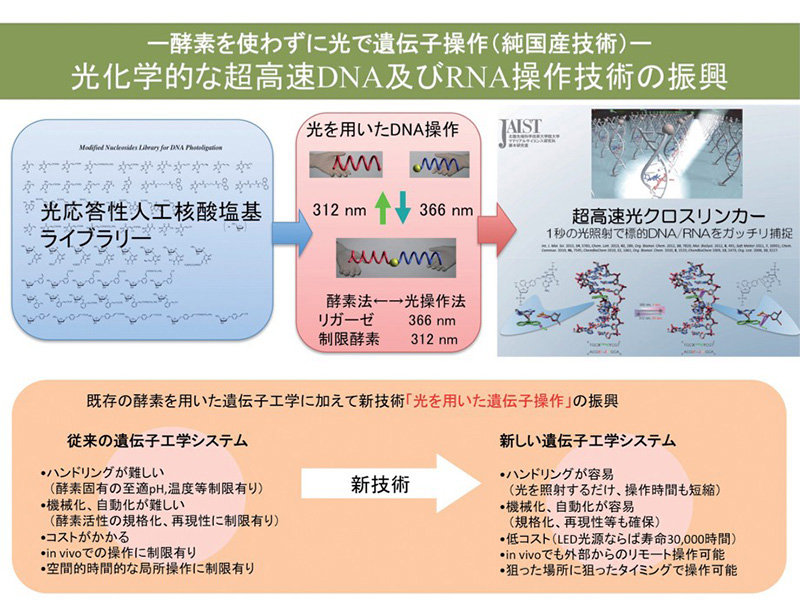

現代の遺伝子工学は酵素を用いた遺伝子操作に基づくものですが、生体内細胞中での操作、マイクロマシン上での操作には酵素のみでは限界があるとされています。藤本研究室では、即時に精密分子設計した光応答性の人工核酸を用いることにより、酵素ではなく光を用いてDNA あるいはRNA を操作する光遺伝子操作法を創出しています。さらには、分子生物学や情報科学、細胞生物学、データ科学などの学際領域のみならず遺伝子解析などの産業応用も含めた実用的新方法論(以下参照)へと展開しています。

1.超高速光DNA・RNA操作法の開発

(光応答性人工核酸の分子設計・合成とその応用研究)

光反応性を有するビニル基を埋め込んだ人工塩基をDNA 中に組み込ませた光操作用の人工DNAプローブを開発しています。この光応答性人工塩基を組み込んプローブ DNA をDNA チップ上で用いることで、従来の100倍以上正確に遺伝子解析が可能となります。特に藤本研究室で開発したシアノビニルカルバゾール(cnvK) は秒単位で核酸類を光架橋できることから国内外で市販されています。最近では、世界最速の核酸光架橋剤として認知されいます。このcnvK を含む光架橋により超高速プラスミド操作や任意の位置のシトシンをウラシルに変換できることを実証しています。遺伝子修復等の医学応用や産業面では DNA チップ上での超高速遺伝子解析への応用が期待されています。

2.核酸医薬(光による遺伝子発現制御)

核酸医薬は遺伝子を直接標的とする最新の医薬です。我々は光応答性人工核酸を組み込んだアンチセンス核酸を用いることにより、高い発現抑制効果を示すことを報告しています。また、光照射の場所・タイミングや照射エネルギーにより発現量を時空間的に制御することにも成功しており、抗ガン剤としての応用も期待されています。また、学術論文の表紙に採用されるなど、高く評価されています。

3.光ゲノム編集(遺伝子疾患治療に向けた核酸光編集)

核酸編集法は遺伝子疾患に対する有用な治療法とされており、CRISPR/Cas システムやADAR などが報告されています。藤本研究室では核酸光編集法(Photochemical RNA editing) を報告しており、光架橋・脱アミノ化反応・光開裂の一連の操作により配列選択的に標的のシトシンをウラシルへと変換できます。酵素を用いない新たな編集法として注目されています。従来のゲノム編集を凌駕する高い配列選択性を有した新たな光ゲノム編集法の開発をおこない、遺伝子疾患の治療等に貢献したいと考えています。

主な研究業績

- J. Mihara and K. Fujimoto, Photo-cross-linking of DNA using 4-methylpyranocarbazole nucleoside with thymine-base selectivity, Organic & Biomolecular Chemistry, 45, 9860-9866 (2021)

- T. Sakamoto, Z. Qiu, M. Inagaki. K, Fujimoto, Simultaneous amino acid analysis based on 19F NMR using modified OPA-derivatization method, Anal. Chem., 92, 1669-1673 (2020)

- K. Fujimoto, H. Yang, S. Nakamura, Strong inhibitory effects of anti-sense probes on gene expression through ultrafast RNA photo-cross-linking, Chem. Asian. J., 14, 1912-1916 (2019)

使用装置

DNA/RNA自動合成機

共焦点レーザー顕微鏡

UPLC-HPLC

マイクロプレートリーダー

蛍光分光光度計

研究室の指導方針

私たちの研究の根本はDNAに関連した精密分子設計とこれに基づく合理的な精密有機合成の技術にあります。学生一人一人がそれぞれオリジナルの研究テーマに取り組む中で、基礎的な合成技術、解析技術ならびに科学的に物事を捉える視点を養います。その上で化学系企業、医療機器メーカー、医薬品関連企業との共同研究を体験し、研究者の社会貢献のあり方について肌で感じてもらいます。その他、研究室独自のプログラム(研究室セミナー、合同セミナー、技術スクールなど)も活用してもらうことで自立した研究者育成を目指します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/fujimoto/fujimotohp/

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学研究室 Laboratory on Nanoparticle Engineering

教授:前之園 信也(MAENOSONO Shinya)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料化学、ナノ材料物性、コロイド化学

[キーワード]

半導体ナノ粒子、磁性体ナノ粒子、金属ナノ粒子、バイオ医療、エネルギー変換、センシング

研究を始めるのに必要な知識・能力

基礎学力、コミュニケーション能力、知的好奇心、柔軟な思考

この研究で身につく能力

修士課程では、(1) ナノ材料の化学合成技術、(2) 各種分析機器(透過型電子顕微鏡、X 線回折装置、X 線光電子分光、組成分析装置など)の操作スキル、(3) 基礎学問の知識(無機材料化学、結晶学、コロイド化学、固体物性など)、(4) ナノ材料に関する先端専門知識を身につけて頂きます。博士課程では、1-4に加え、英語によるプレゼンテーション能力、英語論文執筆能力、研究課題設定能力、共同研究遂行能力など、研究者に必要なあらゆる能力を身につけて頂きます。

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、電気機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

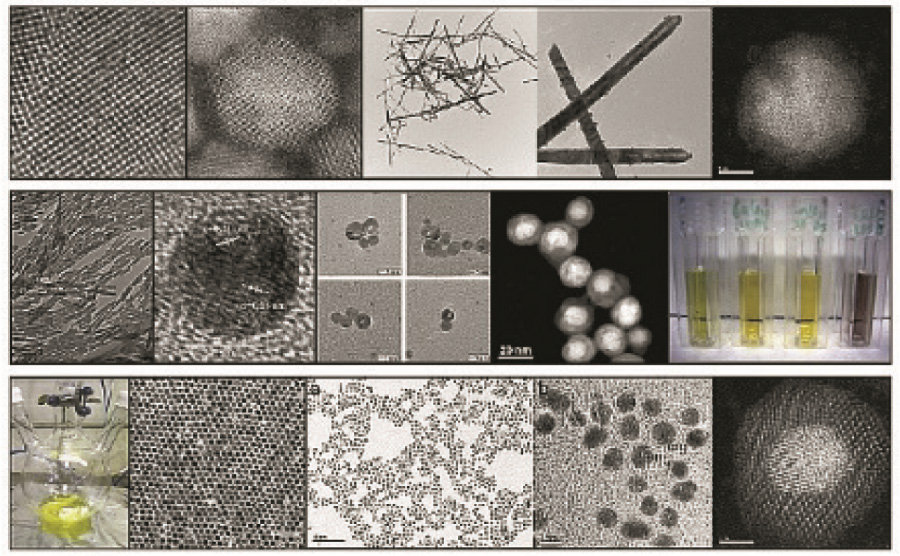

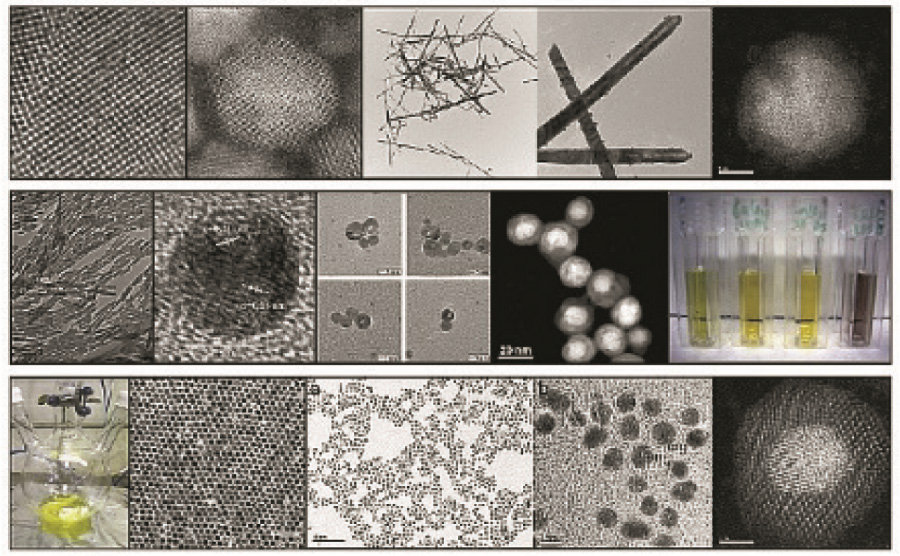

研究内容

物質をナノメートルサイズまで細かくしていくと、種々の物性がサイズに依存する新奇な材料となります。このような新奇材料を一般に「ナノ材料」と呼びますが、我々はその中でも特に「ナノ粒子」に興味を持ち、ナノ粒子に関する基礎から応用に亘る研究を行っています。半導体、磁性体、金属などのナノ粒子を化学合成し、その表面をさまざまな配位子によって機能化し、さらにそれらナノ粒子の高次構造を制御することによって、バイオ・医療分野あるいは環境・エネルギー分野で新たな応用を開拓することを目指しています。

1.磁性体ナノ粒子の合成とバイオ医療分野への応用

超常磁性体のナノ粒子を独自の方法によって合成し、その表面を自在に修飾することによって、バイオ医療分野での様々な応用の道を開拓しています。具体的には、細胞やタンパクの磁気分離、MRI 造影剤、ドラッグデリバリーシステムなどのナノ磁気医療に応用するための技術開発を行っています。

2.半導体ナノ粒子の合成とエネルギー変換素子への応用

狭ギャップ化合物半導体から広ギャップ酸化物半導体のナノ粒子まで、幅広い種類の半導体ナノ粒子を化学合成し、それらを用いて低炭素社会の実現を志向したナノ構造エネルギー変換素子の創製に関する研究を行っています。特に、ナノ構造熱電素子や光機能素子などに興味を持っています。

3.金属ナノ粒子を用いたバイオセンシング技術の開発

近年、金ナノ粒子を用いた様々なバイオセンサが開発され、簡便かつ迅速に DNA 配列検出やタンパク質機能解析などが可能となってきています。我々は、ナノ粒子プローブを用いたバイオセンシング技術の更なる高度化を目指し、異種金属元素からなるヘテロ構造ナノ粒子や合金ナノ粒子のプローブの開発を進めています。

主な研究業績

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, and S. Maenosono, “Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles”, ACS Nano 16 (2022) 885

- J. Hao, B. Liu, S. Maenosono, and J. Yang, “One-Pot Synthesis of Au-M@SiO2 (M = Rh, Pd, Ir, Pt) Core-Shell Nanoparticles as Highly Efficient Catalysts for the Reduction of 4-Nitrophenol”, Sci. Rep. 12 (2022) 7615

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono, “Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes”, Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡 (TEM) 超伝導量子干渉磁束計 (SQUID)

過型電子顕微鏡 (STEM) 動的光散乱測定装置 (DLS)

X 線回折装置 (XRD) 共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)

X 線光電子分光装置 (XPS) 核磁気共鳴装置 (NMR)

研究室の指導方針

就職希望者には、基礎・専門知識はもちろん、コミュニケーション能力、英会話力、論理的思考力および柔軟な対応力を涵養し、不確実性の時代を生き抜くことができる人材となってもらうための指導を行います。企業経験を活かした実践的就職指導も行っています。

博士後期課程への進学希望者については、先端的かつ国際的な研究環境を提供することによって、将来的に大学教員や企業研究者として活躍できるグローバル研究人材を育成します。

[Website] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

基礎物理化学・超微量ラマン分光分析研究室

Physical Chemistry, Ultrasensitive Raman Spectroscopy Laboratory

准教授:山本 裕子(YAMAMOTO Yuko S.)

E-mail:

[研究分野]

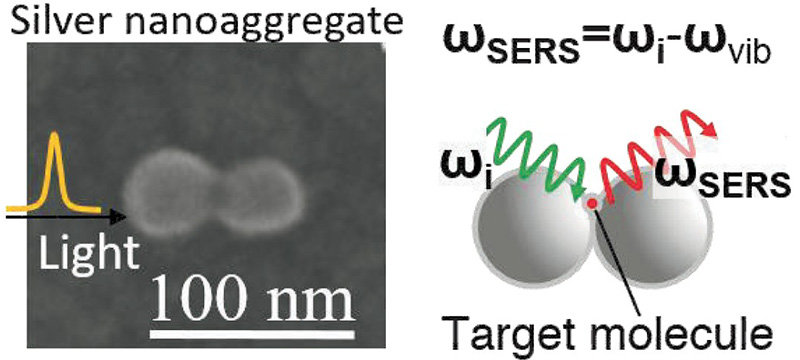

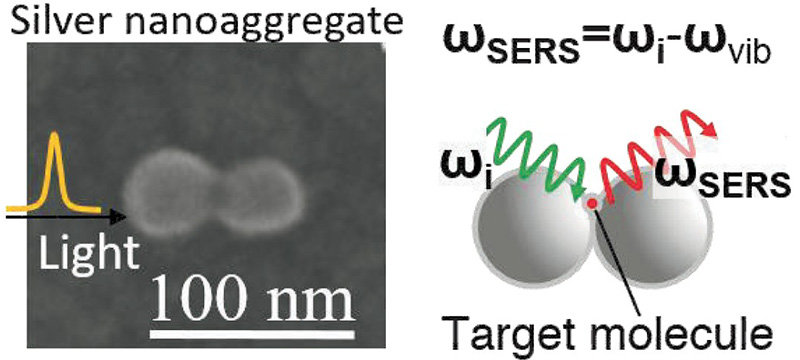

物理化学境界領域・超微量ラマン分光、量子光学

[キーワード]

ラマン分光学、表面増強ラマン散乱、ナノマテリアル

研究を始めるのに必要な知識・能力

「光について学びたい」「光について詳しくなりたい」「光を使った分析手法を身につけたい」など、「光」あるいは「分光学」に興味を持ち学ぶ意欲があること。これが当研究室で研究を始めるにあたって必要な能力(意欲) です。実現に必要な知識や、技術の修得の仕方は教えます。

大発見したい・ノーベル賞を取りたい・大きな成果を上げたいなどの大きな野望を持つ学生さん・社会人学生さんも大歓迎です。

この研究で身につく能力

光を使った各種分析手法について、基礎~応用までが一貫して身につきます。特に、①ラマン分光法・超微量ラマン分光法(表面増強ラマン散乱, Surface-enhanced Raman scattering)、②紫外可視吸収分光法などの各種吸収分光法。また、可視光レーザーの取り扱いや、光学顕微鏡やミラー・レンズなど各種光学部品の取り扱い・装置の組み立て、分光器の基礎知識や取り扱い方も身につけることができます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、起業等

研究内容

私たちは、光を使った検出方法を軸としながら世界最先端の研究を進めています。光検出は、マテリアル研究を行う上で最も基本的かつ重要な手法のひとつです。

図. 表面増強ラマン散乱法測定の概略図

1.強結合 新しい光学現象を生み出すナノスケール創成場

1970年代に、表面増強ラマン散乱 (Surface-enhanced Raman scattering,SERS) という現象が発見されました。これは、物質に光を当てたときにごくわずかに現れる「ラマン散乱光」が飛躍的に増強する現象のことです。SERS効果は当初、銀のナノ構造体表面で発見されました。そして、発見から50年経ち、なぜラマン散乱効果が飛躍的に増強するのか、そのメカニズムがおおよそ明らかになりました。

私たちは2014年に、ラマン散乱効果が飛躍的に増強する「ホットスポット」では「強結合」という現象が起きており、この「強結合」状態が別の新しい光学現象をも生み出していることを発見しました。

ホットスポットは、ナノ世界の光が作り出す未知のフロンティアの一つです。その発見以来、私たちは銀ナノ粒子がつくるホットスポットでの強結合をさらに深く、詳しく調べ、数々の新現象を発見し続けています。

2.超微量ラマン分光(表面増強ラマン散乱, SERS)

上記の通り、SERSは1970年代に発見され既に50年経っています。しかし未だ目立った実用化例がないことから「Sleeping Giant (眠れる巨人)」と呼ばれています。一方で SERSは人のこころをどこか魅了するのでしょう、巨人を眠りから覚まそうと SERS研究へ新規参入してくる研究者は後を絶ちません。

私たちの研究グルーブでは、銀ナノコロイド粒子を使って SERSを研究しています。銀ナノコロイド粒子は1997年に初めて1分子だけのSERS測定に成功した、極めて重要な実験系です。

その銀ナノコロイド粒子を使って、私たちの研究グループメンバーの一人が2024年に「希土類元素のSERS」という新しい研究分野の開拓に成功したので、次に説明します。

3.希土類元素とSERS

希土類元素(レアアース) は原子番号57番~71番に位置する非常に重い元素で、地球上にほとんど存在しないことから希土類元素と呼ばれています。希土類元素は最外殻の電子配置が互いに似通っているため、化学的な手法でその種類を同定することが難しい問題があります。

当研究室では2024年、希土類元素を含むキレート分子の SERSを測定することで、間接的に希土類元素であるLa(ランタン) とGd(ガドリニウム) を互いに識別することに成功しました。これは世界的に見て非常にユニークかつ重要な研究成果です。とても難しい研究ですが、研究に新たに参画する挑戦者をお待ちしています。

4.金属材料と電気化学

当研究室ではまた、物理化学分野、特に金属材料科学と電気化学の境界領域での研究もスタートしています。まだ詳しくお伝えすることができませんが、世界に大きなインパクトを与える大きな研究成果を期待しながら日々研究を続けています。

参考文献・これまでの研究業績や論文にご興味がある方は、お気軽に指導教員までメール(  )または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

)または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

主な研究業績

- Jin Hao, Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Classification of La3+ and Gd3+ rare earth ions using surface-enhanced Raman scattering”, Journal of Physical Chemistry C, 128, 5611 (2024)

- Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Basics and Frontiers of Electromagnetic Mechanism of SERS Hotspots” In Book: Procházka, M., Kneipp, J., Zhao, B., Ozaki, Y. (eds) “Surface- and Tip-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy” Springer, Singapore (2024)

- 山本裕子 , “ プラズモンと分子の電磁相互作用の基礎 ”, 応用物理学会フォトニクスニュース , 9(2), 68-72 (2023)

使用装置

表面増強ラマン顕微鏡(自作)

ラマン顕微鏡

紫外可視吸収測定器

密度汎関数(DFT)計算装置

研究室の指導方針

世界トップレベルで基礎研究を行うための、自由闊達な研究環境を提供しています。当研究室にはコアタイムがありません。各自が自由な時間で研究を組み立てており、そのスタイルを奨励しています。研究室内のメンバーとの情報交換・互いの進捗の確認は、週一回の全体ミーティングおよび輪講セミナーにて行います。そのため、自律的にしっかりと研究生活を組み立てられるタイプの学生の方に適した環境です。

自らの研究成果を世に発信するため、年1回程度の学会発表を推奨しています。研究テーマの設定は、指導教員が提示する研究テーマを参考に、個々の学生さんの興味範囲・方向性を取り入れつつ最大限希望に添う形で行います。基本的に、研究成果は国際論文(英語)という形で世に広く発表することを目指していきます。プロの研究者を志望する方にお勧めです。

もちろん、指導教員による個別指導を随時行います。指導教員の持つ知識や経験をどんどん活用してください。

半導体ナノワイヤを舞台としたスピントロニクス研究

半導体ナノワイヤを舞台とした

スピントロニクス研究

ナノワイヤ X スピンデバイス研究室

Laboratory on Nanowires X Spin Devices

准教授:赤堀 誠志(AKABORI Masashi)

E-mail:

[研究分野]

半導体エピタキシャル成長、半導体ナノ構造、半導体スピントロニクス

[キーワード]

化合物半導体、強磁性体、微細加工、エレクトロニクス、スピントロニクス、半導体物性、低温物性

研究を始めるのに必要な知識・能力

本研究室で研究を始めるにあたって大事なのは、リアルに「もの」を扱うのが好きであることだと考えています。また、物理学(特に電磁気学、量子力学)の知識はあった方がよく、この他に半導体・固体物理、化学、プログラミングの知識があると研究を進める上で役に立つと考えています。

この研究で身につく能力

本研究室の研究では様々な装置を使います。それらの正しい使用法は論理的思考に基づいて考えられています。したがって、それらを理解し、自ら実践することにより、論理的な思考力が養われると考えています。また、実験的研究にはトラブルがつきもので、想定通りには結果が得られず、上手く進まないことも多々あります。ですが、トラブルの状況や得られている結果に関して、周りと協力しながら分析・考察し、研究が上手く進むように努力することにより、解決すべき課題を発見する力、そして発見した課題を解決する力が養われると考えています。

【就職先企業・職種】 電機・精密機械、IT・通信、素材

研究内容

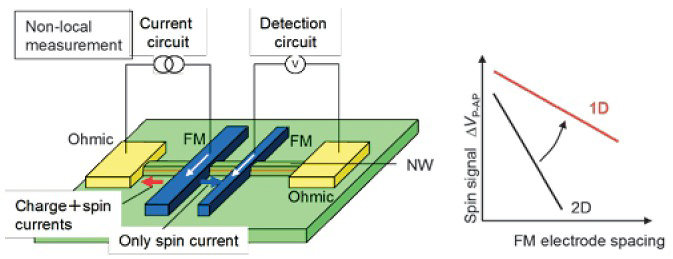

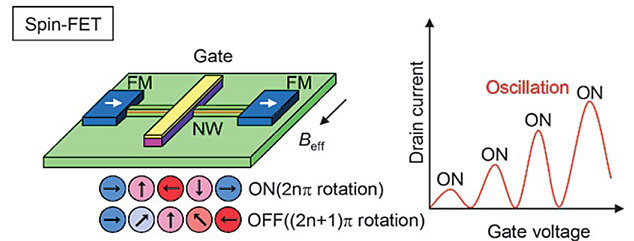

図1.スピン電界効果トランジスタ

図2.トップダウン手法によるナノワイヤ、

ポイントコンタクト

図3.ボトムアップ手法によるナノワイヤ

図4.電気化学プロセスによるコアシェルナノワイヤ

図5.MnAs/InAs 複合構造

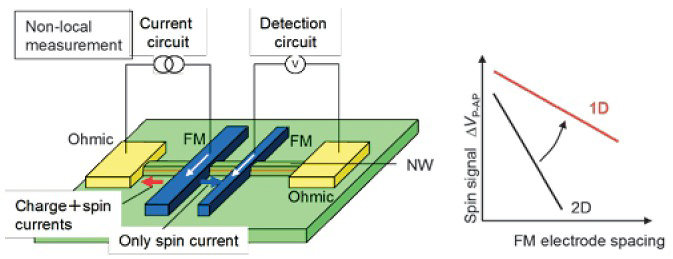

図6.非局所測定

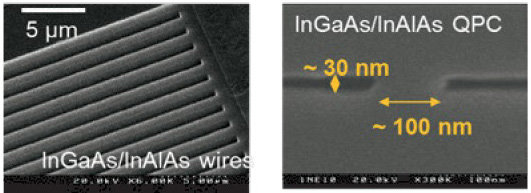

従来のエレクトロニクスでは、チャージ(電荷)の制御により情報処理が行われてきました。これに対してスピントロニクスは、チャージだけでなくスピン(磁性)を制御することにより情報処理を行っていくものです。国際デバイスおよびシステムロードマップにおいても、スピントロニクス素子は重要な次世代デバイスの一つとして位置付けられています。半導体を用いる代表的なスピントロニクス素子は、InAs・InGaAs・InSb・InGaSbなど大きなスピン軌道結合を有する半導体と強磁性体との複合構造からなるスピン電界効果トランジスタです(図1)。この素子においては、半導体ナノワイヤを採用することにより、スピン軌道結合と弾性散乱によるスピン緩和が抑制されると期待されています。そこで本研究室では、以下に示すような、半導体ナノワイヤ構造および半導体- 強磁性体複合構造に関する実験的研究を行っています。

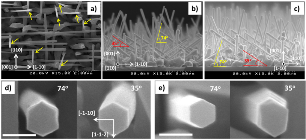

①半導体ナノワイヤ構造の作製

電子ビーム露光とエッチング加工を組み合わせたトップダウン手法(図2)と、分子線エピタキシャル成長を用いたボトムアップ手法(図3)に関する研究を進めています。トップダウン手法では高品質な半導体ヘテロ接合を用いることが可能ですが、コヒーレントな伝導のためにはエッジ形状の最適化や加工ダメージの抑制などの課題があります。ボトムアップ手法では半導体ヘテロ構造の利用は困難ですが、成長条件の最適化によりトップダウン手法では困難な良好な形状・微小な寸法を実現できる可能性があります。

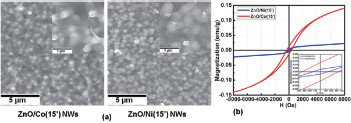

②半導体- 強磁性体複合構造の作製

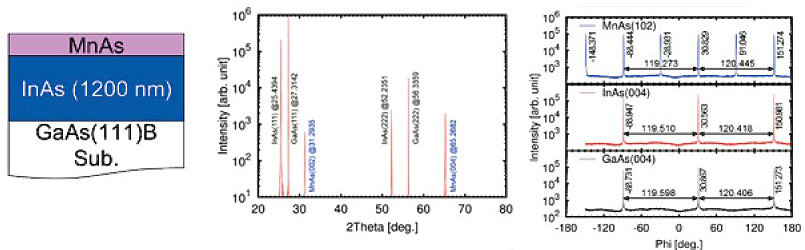

電気化学プロセスによる半導体(ZnO)/ 強磁性体(Co、Ni)コアシェルナノワイヤの形成(図4)や、分子線エピタキシャル成長による半導体(InAs) / 強磁性体(MnAs) 複合構造の形成(図5)に関する研究も行っています。これらの方法では連続的に半導体/ 強磁性体界面を形成するため、強磁性体から半導体へのスピン注入効率向上が期待されます。

③作製した構造の電気的評価・解析

超伝導マグネット付クライオスタットなどを用いて、低温・強磁場環境下での電気的評価・解析を進めています。面内磁場中での非局所配置における抵抗測定(図6)などにより、スピン注入・輸送・検出に関する知見を獲得することが可能です。これら知見を基に、未踏のスピン電界効果トランジスタの実現を目指します。

主な研究業績

- S. Komatsu, M. Akabori: “Spin-filter device using Zeeman effect with realistic channel and structure parameters” Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 63, pp. 02SP14-1-5 (2024).

- Md. T. Islam, Md. F. Kabir, M. Akabori: “Low-temperature grown MnAs/InAs/MnAs double heterostructure on GaAs (111)B by molecular beam epitaxy” Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 63, pp. 01SP40-1-5 (2024).

- K. Teramoto, R. Horiguchi, W. Dai, Y. Adachi, M. Akabori, S. Hara: “Tailoring Magnetic Domains and Magnetization Switching in CoFe Nanolayer Patterns with Their Thickness and Aspect Ratio on GaAs (001) Substrate” Physica Status Solidi B, Vol. 259, pp. 2100519-1-9 (2022).

- D. Q. Tran, Md. E. Islam, K. Higashimine, M. Akabori: “Self-catalyst growth and characterization of wurtzite GaAs/InAs core/shell nanowires” J. Crystal Growth, Vol. 564, pp. 126126-1-7 (2021).

使用装置

成膜装置(分子線エピタキシャル成長装置、原子層堆積装置、真空蒸着装置、スパッタ装置)

微細加工装置(電子ビーム露光装置、電界電離ガスイオンビーム装置、反応性イオンエッチング装置)

電気化学プロセス装置

電気計測装置(デバイスアナライザ、ホール効果測定装置、ロックイン計測システム)

極低温・強磁場装置(超伝導マグネット付He4クライオスタット、He3クライオスタット、希釈冷凍機)

研究室の指導方針

本研究室では、様々な装置を使って、半導体や強磁性体など「もの」をつくるところから、主に電気的評価・解析によりつくった「もの」を調べるところまで一貫して実験的研究を行います。まずテーマの近い学生でチームをつくり、毎日チームミーティングをしてもらうとともに、週一でスタッフを交えた全体ミーティングを行って、コミュニケーション力・プレゼンテーション力・判断力の育成・向上を図ります。また、全体ミーティングと同じ日に勉強会も行い、半導体・固体物理分野の知識習得や基礎学力の向上を図ります。

[研究室HP] URL:https://www.jaist-akabori-lab.com/

自然環境と生体物質の歴史に学ぶー高分子の世界に挑戦!ー

自然環境と生体物質の歴史に学ぶ

ー高分子の世界に挑戦!ー

DRY & WET ソフトマテリアル研究室

Laboratory on DRY & WET Soft Materials

准教授:桶葭 興資(OKEYOSHI Kosuke)

E-mail:

[研究分野]

高分子科学、光化学、ソフトマター

[キーワード]

ゲル、水、ソフトマテリアルの幾何学、光機能材料、エネルギー変換材料、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子科学、物理化学、材料科学、光化学、ソフトマターの基礎知識や経験を持っていると望ましいでしょう。そして何より、チャレンジングスピリットを強く持っている人、好奇心の強い人、思考の持久力を高めたい人と研究を始めたいと考えています。

この研究で身につく能力

論理説明能力・解釈能力、科学的な仮説検証・立案力、高精度なディスカッション能力、発表能力、英語コミュニケーション力

学問分野:高分子科学、光化学、コロイド科学、界面化学、幾何学、非線形科学など

【就職先企業・職種】 化学メーカー、医療機器メーカー、自動車関連、材料全般、食品関連、化粧品関連など

研究内容

自然界を見渡すと、目に見えるレベルで綺麗なパターンがたくさんあります。たとえば生体組織は小さな分子から「自己組織化」 によって創り上げられています。これは、物質そのものにだけ由来している訳ではなく、外的な環境が強く作用した結果です。変化する環境に適応できるように生命が進化した結果、多様な空間 パターンやリズムが生まれています。

一方、人工的に合成された分子から物理環境を制御してパターンを創り出す研究は歴史的に長くなされています。しかし、合成分子のままでは医療や工業的に材料化する上で困難を極め、生体組織との調和や自然との共生には幾つものハードルがあります。これに対して我々は直近の研究で、天然分子の多糖が自らパターンを再構築する現象を発見しました。ここで、「なぜ」「どのように」パターンをつくるのかを解明できれば、生体適合性と環境適応性を合わせ持つマテリアルを手に入れることができます。

1.DRY でWET な天然多糖の自己組織化

天然から抽出された多糖は、どのようにcmスケールの幾何学パターンを生み出すのか、特に、乾燥環境下で多糖が見せる「空間認識」の法則性を検証しています。DRY でWET な非平衡環境下、ミクロにもマクロにも高分子が組織化して析出してきます。実際の生体組織が常に乾燥環境におかれながらもWETなからだを維持していることを振り返ってみれば、水中から陸上進出した生体高分子の進化を紐解く鍵があるはずです。

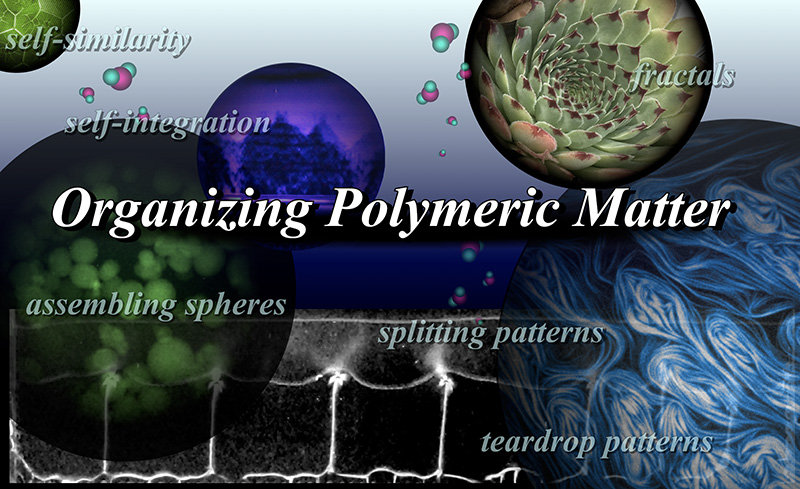

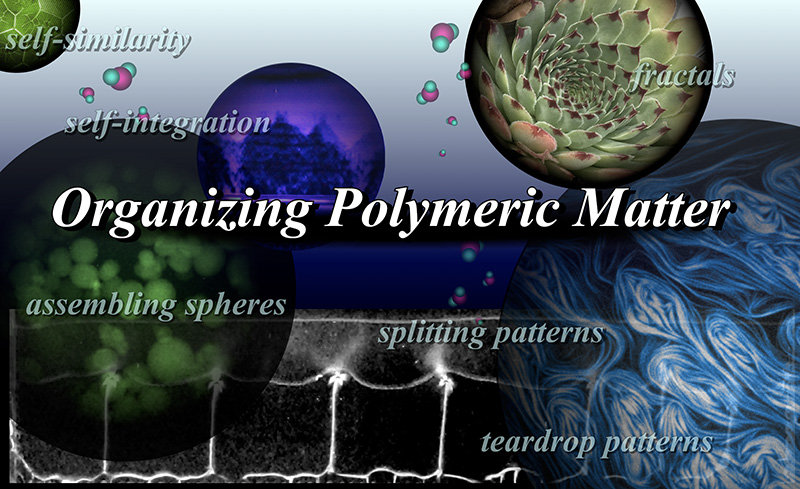

2.ソフトマテリアルのパターン制御

生体高分子、合成高分子に関わらず多くのソフトマテリアルは、界面の応力制御によって形態の制御が可能です。ほんの小さな環境の違いや僅かな力学的エネルギー負荷によって、多様な構造や形態を見せます(自己集積、自己相似、フラクタルなど:図参照)。これを利用してDRY でWET な環境に適応した医療用材料の設計法を見出したいと考えています。

これら「自然美の追求」を基に現象の法則性を導くことが究極目標です。そして、生物がなぜパターンを創るようになったのか?自然科学の大命題に挑戦しています。

主な研究業績

- Bioinspired gels: polymeric designs towards artificial photosynthesis. Hagiwara R, Yoshida R, Okeyoshi K, Chemical Communications 60, 13314-13324 (2024).

- Recognition of spatial finiteness in meniscus splitting through evaporative interface fluctuations. Wu L, Saito I, Hongo K, Okeyoshi K, Advanced Materials Interfaces 10, 2300510 (2023).

- DRY & WET: meniscus splitting from a mixture of polysaccharides and water. Okeyoshi K, Polymer Journal 52, 1185 (2020).

使用装置

各種光学顕微鏡、各種光学装置(偏光、蛍光など)、画像解析装置、粘度計、密度計、動的光散乱、電子顕微鏡

研究室の指導方針

社会で働くトレーニング期間として、個人個人の能力を最大限に発揮できるようにサポートします。我々のグループは研究・文化の両面で多様な環境に在り、多角的な視野を構築する上で日本でも稀に見る貴重なチャンスです。突出した先端研究をみなさんと進めたいと考えています。そのためにも以下1−3の基礎を実践していきます。

1. 実験とディスカッションを通して論理的思考力と先見性の能力を養う。

2. 仮説と検証を繰り返し大目標にアプローチする。

3. 学会発表、学術論文発表を念頭に科学的言語を使う。

これらの積み重ねを自信にして創造力を高めていきたいと考えています。熱いハートのみなさん、ぜひ21世紀のパイオニアを目指して一緒にチャレンジしましょう!

[研究室HP] URL:https://sites.google.com/oke-acgroup.com/web/home-j

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

移動ロボティクス研究室 Laboratory on Mobile Robotics

准教授:池 勇勳(JI Yonghoon)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス、センサ情報処理

[キーワード]

移動ロボット、ロボットビジョン、環境センシング、 SLAM(simultaneous localization and mapping)

研究を始めるのに必要な知識・能力

線形代数学、確率論等の数学の基礎力と、ロボット工学、計測工学、機械学習の全般的な知識を持っていた方が望ましく、好奇心を持って研究への意欲のある学生であれば歓迎します。自分のアイデアをロボットシステムに実装するために、簡単なハードウェアの制作とプログラミング言語(特にC++又はPython)に慣れている場合は有利です。

この研究で身につく能力

ロボティクスは、機械・電子・情報・制御・計測等の様々な分野の要素技術が融合される分野であり、システムインテグレーション技術が非常に重要です。具体的な研究テーマによって差はありますが、エンジニアとしての幅広い工学的知識を習得可能です。また、当研究室では実際の現場に適用可能な社会実装に焦点を当てた研究を積極的に行っているため、様々な社会ニーズと先端技術とのマッチング能力と、社会に貢献可能な新しい技術を創造する基礎能力を学ぶことができます。

【就職先企業・職種】 製造業、IT系企業、研究職等

研究内容

当研究室では、無人移動ロボットと各種センサ情報処理技術を通じて、実社会における様々な問題解決に貢献可能な研究に取り組んでいます。特に、人間の代わりに災害環境や豪雪環境など過酷な環境内に分布する様々な物理的な情報を計測することで、高度な知的環境認識及び運動制御技術を実現しています。

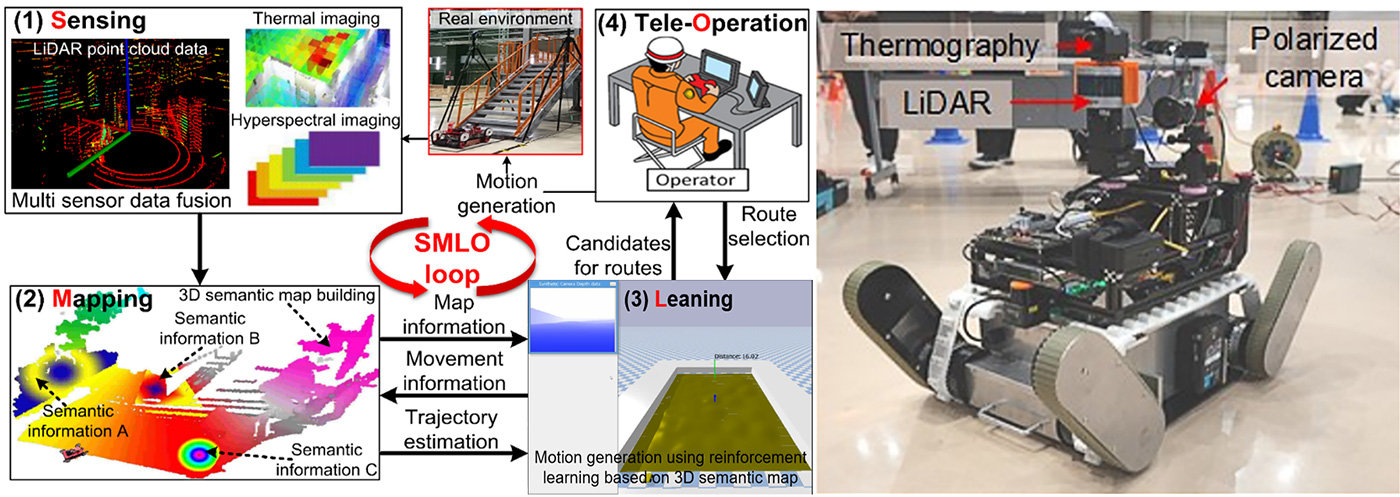

■被災地探査ロボットシステム

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

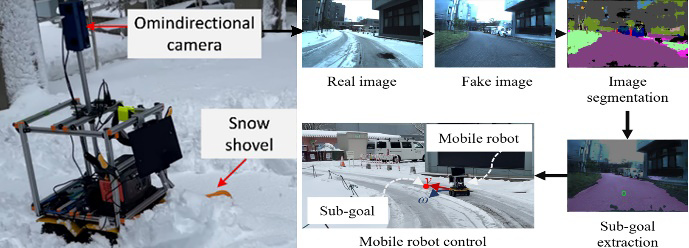

■自律除雪ロボットシステム

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

また、正確な積雪分布状態の予測による除雪ロボットの高度な経路計画や運動最適化性能を向上させるための研究を行っています。

■特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーション

様々なサービスロボットの開発のために不可欠な要素である自律移動ロボットのナビゲーション技術は、ここ数十年間活発に研究されてきた分野であり、最近では既に多くの技術が実用化されつつあります。当研究室では、他にも様々な次世代センサからの計測情報を処理し、多様な特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーションの性能を向上させるための研究を行っています。

主な研究業績

- Y. Wang, Y. Ji, H. Woo, Y. Tamura, H. Tsuchiya, A. Yamashita, and H. Asama, "Acoustic Camera-based Pose Graph SLAM for Dense 3-D Mapping in Underwater Environments," IEEE Journal of Oceanic Engineering, 46(3), PP. 829-847, 2021.

- Y. Ji, Y. Tanaka, Y. Tamura, M. Kimura, A. Umemura, Y. Kaneshima, H. Murakami, A. Yamashita, and H. Asama, “Adaptive Motion Planning Based on Vehicle Characteristics and Regulations for Off-Road UGVs,” IEEE Transection on Industrial Informatics, 15(1), pp. 599-611, 2019.

- Y. Ji, A. Yamashita, and H. Asama, “Automatic Calibration of Camera Sensor Network Based on 3D Texture Map Information,” Robotics and Autonomous Systems, 87(1), pp. 313-328, 2017.

使用装置

車輪型およびクローラ型の移動ロボット

LiDAR、測域センサ、光学カメラ、サーモグラフィ、音響カメラ等の環境計測センサ

研究室の指導方針

当研究室では、ロボティクスという学問分野を通じて、多方面に社会に貢献できる人材を育成することを目指しています。そのためには、社会ニーズを把握した上で関連する技術動向を反映させる指導が重要であると考えており、学生には実際の現場に適用可能な社会実装を目標とした研究テーマを与えています。次に、研究成果を世の中に発信するため、すべての学生に対して国内・国際学会発表および学術論文の作成を積極的に推奨しています。最後に、研究室内でのミーティングはもちろん他大学および企業との連携を通じて、複数人のグループでの働き方、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力等も鍛えることを目指しています。

[研究室HP] URL:http://robotics.jaist.ac.jp/