研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ヘテロ元素化学から未来エネルギーを考える

ヘテロ元素化学から未来エネルギーを考える

蓄電池・エネルギー材料化学研究室

Laboratory on Energy Storage Materials and Devices

教授:松見 紀佳(MATSUMI Noriyoshi)

E-mail:

[研究分野]

エネルギー材料の創出研究

[キーワード]

リチウムイオン2次電池、ナトリウムイオン2次電池、リチウム空気電池、スーパーキャパシター

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究への意欲、知的好奇心、多少の失敗にひるまない楽観性、他のメンバーと協調的に研究を遂行できる適応性。また、以下は研究室に入る時点で必須ではありませんが、有機合成化学、高分子合成化学、電池関連化学、光化学などの経験や知識があればアドバンテージになります。

この研究で身につく能力

物質をデザインし、合成し、キャラクタライズする能力。実験データの意味を客観的に考察する能力。短期的、長期的に研究計画を立てる能力。報告書を作成したり、効果的にプレゼンテーションを行う能力、ディスカッション能力などがそれぞれ身につきます。さらには英語でコミュニケーションをとるための実践的能力を身につける場としても適しています。よりテクニカルな点では、嫌気下で様々な物質を有機合成し、NMR等で構造確認するスキル、イオン伝導性材料をインピーダンス測定などにより評価し、それらの電気化学的安定性を評価し、実際に電池を構築して充放電評価するスキルが身につくほか、光電気化学反応を電気化学的に評価するスキルを身につけることが出来ます。

【就職先企業・職種】 総合化学メーカー、自動車関連メーカー、繊維系メーカー、素材メーカー、機械系メーカーなど。

研究内容

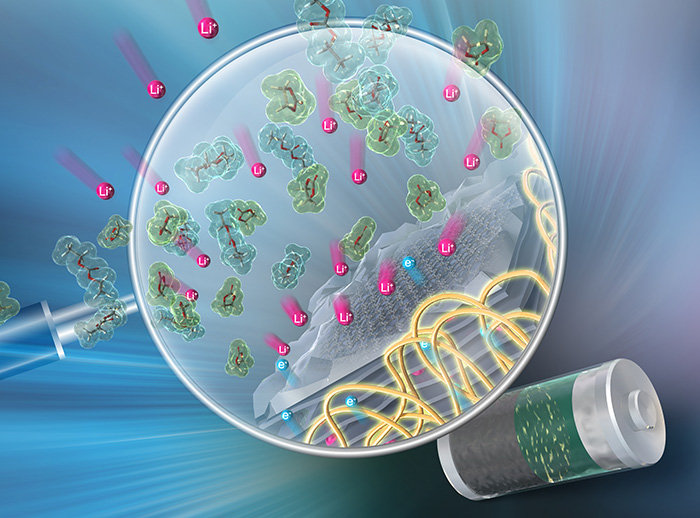

高分子バインダーと活物質から成る

高性能電極材料のイメージ図

次世代用高性能蓄電池の創成研究

これまで、リチウムイオン二次電池用負極としては長きにわたりグラファイト負極が使用されてきました。現在、従来型のグラファイト負極よりも10倍以上の理論容量を有するシリコン負極の適用に関する研究が注目を集めています。しかし、シリコンは充放電中の体積膨張・収縮が大きく、粒子や界面の破壊や集電体からの活物質の剥離などの問題を引き起こし、問題が山積しています。本研究室では特殊構造高分子バインダーを適用することで、次世代用高容量電池の創成を目指しています。また、現存する多くの電池系は、性能が大幅に経年劣化することがユーザーレベルで広く認識されており、長期耐久性の課題解決も重要となっています。この点においても、分子レベルでの高機能バインダーの設計を行っています。さらに、シリコン負極型リチウムイオン二次電池と同様に、高容量の革新型電池として期待されている蓄電池系として、リチウム―空気電池が挙げられます。リチウム空気電池の開発の鍵となっている酸素還元反応触媒、及び酸素発生反応触媒においても、独自のアプローチにより研究を進めており、とりわけ白金の代わりに卑金属を用いた低コスト系の開発を進めています。さらに、リチウムに依存しない元素戦略に配慮した次世代蓄電池設計も進めています。例えばナトリウムイオン二次電池の高性能化に関する研究を電解質設計の立場から進めており、汎用の電解質を利用した系よりも大幅にサイクル特性やレート特性に優れた全固体ナトリウムイオン二次電池系の開発につながっています。現在の本研究室の電池開発において、もう一点注力しているのが急速充放電への対応です。現状の電気自動車では、高速道路のサービスエリアなどで充電を行う際に約30分を要しており、ガソリンスタンドでの給油と比較すると極めて長時間を要しています。本研究室では特殊な活物質の合成や、特異的な人工界面形成により充放電時間を大幅に短縮する試みを行っています。それを実現するキーワードとなるのが積極的な界面設計です。長きにわたって電池研究は四大部材(電極、電解質、バインダー、セパレータ)の研究を中心に展開されてきました。しかし、固体電解質界面(SEI)の重要性がいっそうクローズアップされつつあり、その戦略的かつ合理的な設計が次世代蓄電池の成否の鍵を握っていると考えられます。本研究室では、有機合成化学や高分子合成のバックグラウンドを有する電池研究グループという個性を最大限に活かしつつ、独自のアプローチで未来社会のニーズに応える高性能電池系の創出を目指します。

主な研究業績

- "Densely imidazolium functionalized water soluble poly(ionic liquid) binder for enhanced performance of carbon anode in lithium/sodium-ion batteries", A. Patra and N. Matsumi, Adv Energy Mater (2024) 20243071.

- "Water-soluble densely functionalized poly(hydroxycarbonylmethylene) binder for higher performance hard carbon anode-based sodium-ion batteries", A. Patra, N. Matsumi. J Mater Chem A., 12 (2024) 11857-11866.

- "Confronting the issue associated with the practical implementation of zinc blende-type SiC anode for efficient and reversible storage of lithium ions"R. Nandan, N. Takamori, K. Higashimine, R. Badam, N. Matsumi. ACS Appl Ener Mater., 7 (2024) 2088-2100.

使用装置

充放電評価装置

インピーダンスアナライザー

電気化学アナライザー

核磁気共鳴分光装置

ソーラーシミュレーター

研究室の指導方針

合成化学を基盤にしながら、リチウムイオン二次電池やナトリウムイオン二次電池など社会的要求の高い研究分野に果敢にチャレンジします。クリエイティブな発想力と失敗を恐れない実行力、社会貢献への意識などを有したバランスのとれた人材の育成を目指します。ヘテロな研究集団を目指していますので、様々なバックグラウンドを持った人材を歓迎します。入って来るメンバーの科学的知識レベルも様々でしょうが、2年間ないし5年間にそれぞれのレベルに応じて大きな成長と達成感、自信を味わって巣立っていただくことが目標です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/matsumi

電子顕微鏡とデータ科学の融合による新奇ナノ物性の探索

電子顕微鏡とデータ科学の融合による

新奇ナノ物性の探索

ナノ物性顕微探索研究室

Laboratory on Microscopic Nano-characterization

教授:大島 義文(OSHIMA Yoshifumi)

E-mail:

[研究分野]

電子顕微鏡、表面界面物性、ナノ物質

[キーワード]

オペランド観察、新計測技術、データ科学

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究は、新しい何かを発見することです。そのなかでいちばん重要なのは「あきらめない」という強い気持ちです。能力としては、数学と物理の基礎知識を持っていることが望ましいです。

この研究で身につく能力

[基礎]:実験・学習・議論をとおして、固体物理学に対する深い理解が身につきます。

[技術]:電子顕微鏡、真空装置、3D-CADソフトの使い方を学びます。

また、Pythonプログラミングによるデータ解析を学びます。いずれも基礎から始めることができます。

[その他]:定期ミーティングでの発表をとおして、自分の研究を他者に分かりやすく伝えるスキルを学びます。

【就職先企業・職種】 電気・材料メーカー、材料分析会社、大学の技術職員など

研究内容

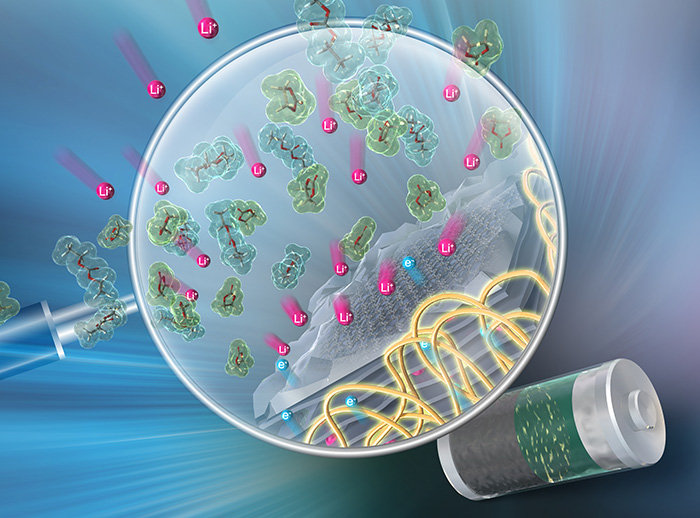

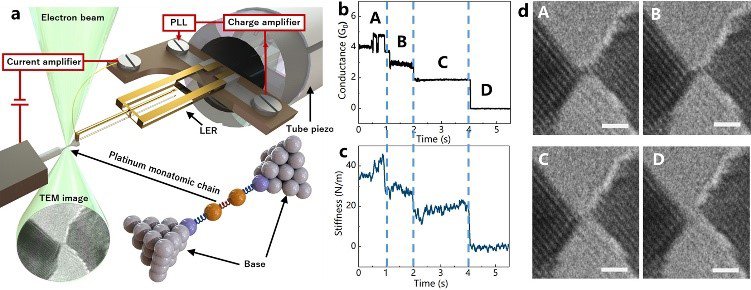

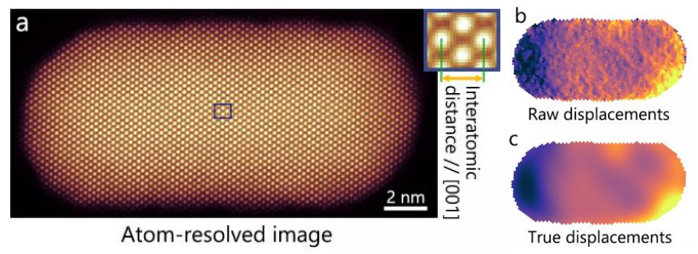

図1 (a) 実験の模式図。試料を保持するための装置 (試料ホルダー) は研究室で独自に開発しました。白金原子鎖の (b) コンダクタンス、(c) 剛性が測定できました。(d) 電子顕微鏡像。白金は暗く見えています。AとBにおいて、左右の白金を橋渡ししているのが単原子鎖です。

図2 (a) 金ナノロッドの電子顕微鏡像。奥行き方向にならぶ金原子の列が明るい点として見えています。(b) 従来手法で測定した原子変位と (c) データ科学で処理した原子変位。原子が正常な位置から左にずれるほど暗い青色、右にずれるほど明るい黄色で示されます。

本研究室では、ナノ材料がしめす新しい現象を探索しています。そのために、次のような研究に励んでいます。

☑ 電子顕微鏡によるナノ~原子スケールでの材料観察

☑ 材料の力や電気化学特性を測定できる新しい装置の開発

☑ データ科学の応用によって電子顕微鏡像から重要な情報を抽出

具体的な研究例を以下に示します。

よく伸びる白金原子の鎖状物質

電子顕微鏡のなかで材料を動かしながら、材料の電気伝導度、剛性、原子のならびを同時に測定できる特殊な試料ホルダーを自作しました1。このホルダーを用いて、幅が原子1個、長さが原子2~5個の白金鎖状物質の特性を調べました (図1)2。生活のなかで目にするふつうの白金は、原子が3次元的に結合しており、わずか数%しか伸びません。しかし、鎖状物質はもとの状態から+24%まで伸びました。1次元の単原子鎖にすることで、白金の結合特性が大きく変わることを発見しました。

データ科学による原子配列の解析

原子の正常な位置からのずれ(原子変位)を測定しました3。 従来の方法では、変位量が小刻みに変化して見えます (図2b)。これは原子変位の情報ではなく、解析のじゃまをするノイズ成分です。そこで、データ科学手法のガウス過程回帰を用いることで、原子変位の情報を抽出することに成功しました (図2c)。測定可能な最小の原子変位は0.7pm(ピコメートル、1兆分の1メートル)ときわめて小さく、材料のなかで生じる2.4pmの原子変位を検出することに成功しました。

主な研究業績

- J. Zhang, et al., Nanotechnology 31 (2020) 205706

- J. Zhang, et al., Nano letters 21 (2021) 3922

- K. Aso, et al., ACS Nano 15 (2021) 12077

使用装置

☑ 超高真空透過型電子顕微鏡

☑ 高度な物性測定をおこなうための電子顕微鏡ホルダー

☑ 3D-CADやデータ解析がおこなえるワークステーションPC

研究室の指導方針

研究室ミーティングを毎週おこなっています。担当の学生が、研究の進捗状況や、興味をもった論文について紹介し、みんなでディスカッションします。担当の頻度はおよそ3週間に1回です。固体物理を学ぶための読書会もあります。学生のあいだでの学びあい・教えあいや、ディスカッションを推奨しています。コミュニケーション能力を高めるために、国内外の学会で発表することも推奨しています。博士学生は、自らの研究に集中して科学雑誌に論文を投稿できるよう、最大限サポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist-oshima-labo.com/

細胞・組織の機能を制御する高分子材料を創成し、医療に役立てる

細胞・組織の機能を制御する高分子材料

を創成し、医療に役立てる

生体制御高分子研究室 Laboratory on Biofunctional Polymers

教授:松村 和明(MATSUMURA Kazuaki)

E-mail:

[研究分野]

材料化学、高分子化学、生体材料

[キーワード]

高分子化学、バイオマテリアル、再生医療、凍結保存、ハイドロゲル

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学をベースとして、生体に応用できる材料を目指すので、化学の基礎知識は持っていた方が望ましいです。その上で、生物学や医学に対しても必要な事を習得する姿勢を期待します。異分野からの参加は歓迎しますが、化学、高分子化学の勉強を興味を持って続けられる向上心は必要です。

この研究で身につく能力

生体材料の研究は化学・生物・医学また物理学を含んだ学際的領域の研究です。生体の持つ高度に制御された機能を学び、それを代替する材料の創成を目標として研究を続けていくことで、化学のみならず、生物学や医学、物理学などの幅広い学問分野に触れ、多角的な物の見方を獲得することが出来ます。

また、生体材料の研究は目的がはっきりしているニーズ指向型の研究のため、課題解決能力を育む事が可能です。特に博士後期課程の学生に関しては、問題発見能力も同時に身につけるように研究を進めていきます。

【就職先企業・職種】 製造業・化学メーカーなど

研究内容

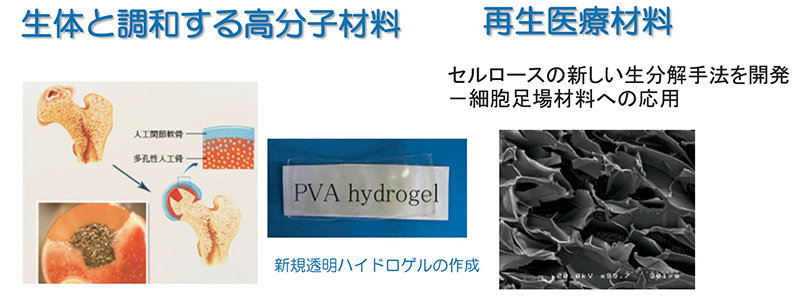

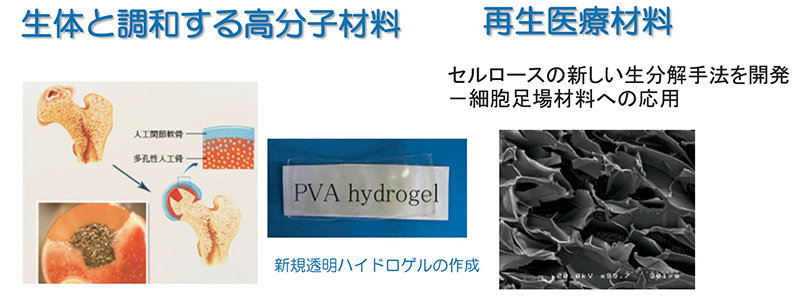

機能性高分子バイオマテリアル

人工臓器やドラッグデリバリーシステム(DDS)には高分子化合物のようなソフトマテリアルが多く使用され、研究されています。バルクな材料だけでなく、コロイドやミセル、溶液なども一種のバイオマテリアルとして様々な場面での研究が展開されています。

高分子材料はそのバルク界面で、もしくは溶液状態で細胞や組織と相互作用し、機能を制御することが可能であることがわかってきました。また、様々な場面でその機能を利用したバイオマテリアルの研究開発が行われています。

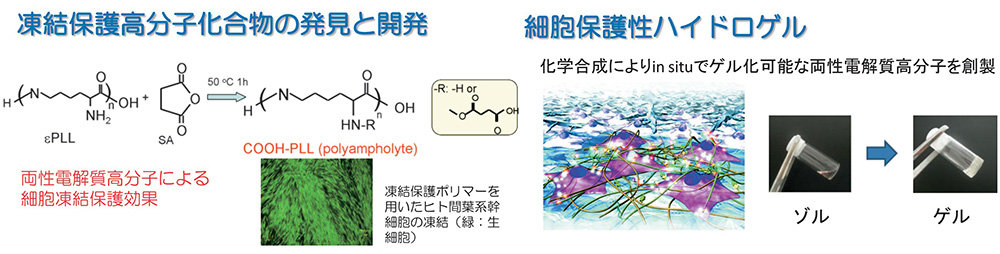

凍結保護高分子

細胞を凍結保存することができる高分子を見出し、その機序を調べると共に応用を目指しています。この不思議な現象は、電荷密度の高い高分子化合物、特に両性電解質高分子に見られる特徴であることがわかってきました。細胞などの様な水を含む高次構造体をそのまま凍結すると細胞内の水の結晶化により致命的なダメージが加わり、死滅します。このような高分子化合物で細胞を凍結時のダメージから保護できるということは、これまでの常識では考えにくいことでした。従って、この現象の機序を解明することで、凍結保護だけでなく、生体組織や高次構造体の保護作用などへとつながる可能性を秘めています。我々はこの高分子をゲルにすることで、細胞保護性のハイドロゲルを作成しました。また、ナノ粒子化することでドラッグデリバリーシステムへの応用も試みています。

再生医療応用可能な高分子

再生医療や組織工学に応用可能な、生体内分解性セルロースの開発も行っています。この技術により、細胞をその中で増殖させ、生体内で細胞治療が可能な足場材料の開発が期待されます。

生体と調和する高分子バイオマテリアル

生体機能の再生を目的とした診断・治療の支援を行うために、材料工学の手法を用いた、基礎的ならびに応用的研究も目指しています。具体的には、ハイドロゲルを用いた人工関節や人工血管用材料の設計など、高分子材料の観点から生物と化学の融合を目指し、さらには生体を凌駕するような機能を探求しています。

主な研究業績

- Rajan R, Furuta T, Zhao D, Matsumura K. Molecular mechanism of protein aggregation inhibition with sulfobetaine polymers and their hydrophobic derivatives. Cell Rep. Phys. Chem. 5, 102012 (2024)

- Kumar K, Nakaji-Hirabayashi T, Kato M, Matsumura K, Rajan R. Design of Highly Selective Zn-Coordinated Polyampholyte for Cancer Treatment and Inhibition of Tumor Metastasis. Biomacromolecules 25, 1481-1490 (2024)

- Hirose T, Rajan R, Miyako E, Matsumura K. Liquid metal–polymer nano-microconjugations as an injectable and photo-activatable drug carrier. Mol. Syst. Des. Eng. 9, 781-789 (2024)

使用装置

NMR

FITR

動的粘弾性装置

細胞培養用装置

共焦点レーザー顕微鏡

研究室の指導方針

本研究室では、高分子化学の基礎から応用までを理解し、生体材料としての応用を目指しています。そのためには、化学の知識だけでなく、生物や医学、さらには機械工学などの幅広い学問領域に通じている必要があります。また、生体材料がカバーする範囲は、人工臓器、再生医療、ドラッグデリバリー、バイオセンサなど多種多様であり、それらの研究開発に必要な知識を興味を持って獲得し、多角的な視点で課題の解決を遂行できる力のある学生を育成することを目標としています。

年に数度の学会発表を通じてプレゼンテーション能力を身につけ、週一度の研究室ゼミで基礎力・ディスカッション能力を養います。

[研究室HP] URL:https://matsu-lab.info/

分子技術を核酸医薬・光ゲノム操作へ~DNA/RNAを光で操る~

分子技術を核酸医薬・光ゲノム操作へ

~DNA/RNAを光で操る~

DNA/RNA工学 研究室 Laboratory on DNA/RNA Engineering

教授:藤本 健造(FUJIMOTO Kenzo)

E-mail:

[研究分野]

核酸化学、有機合成化学、ケミカルバイオロジー、生物有機化学、遺伝子工学

[キーワード]

核酸医薬、光DNA/RNA操作、光ゲノム編集、有機合成、遺伝子治療、遺伝子診断、分子ロボティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

本研究室では「科学の基本原理を理解したうえで、合理的かつ緻密にデザインされた自身オリジナルの分子を創成・合成することで今までにない物性や能力を有する物質を創成する」ことを基本にしています。挑戦しようという意欲を求めています。異分野からの挑戦を歓迎します。

この研究で身につく能力

本研究室では日頃の雑誌会・研究会・実験・研究発表・研究室独自の取り組み(下記)などを通して自然現象・生命現象を科学の言葉で理解する力、自分自身で解釈し、新しいものを生み出す感性や俯瞰力、また最終的には自分を「活かし」ひいては社会に必要とされる人間力を身につけてもらいたいと思っています。

(取り組み事例)

◦最前線で活躍中の先生による研究室セミナー

◦東京・大阪方面で開催されている技術スクールへ参加支援

◦学会(国内、国外)への出席支援

◦海外雑誌への論文投稿の支援

◦ベンチャーラボラトリー等への積極的参画

◦共同研究先企業との合同セミナー・交流

【就職先企業・職種】 大学教員、化学系企業、製薬系企業、機械系企業、電機系企業、研究所研究員、医療機器系企業、食品

研究内容

(藤本研究室で行っている研究概要)

(藤本研究室で行っている研究概要)

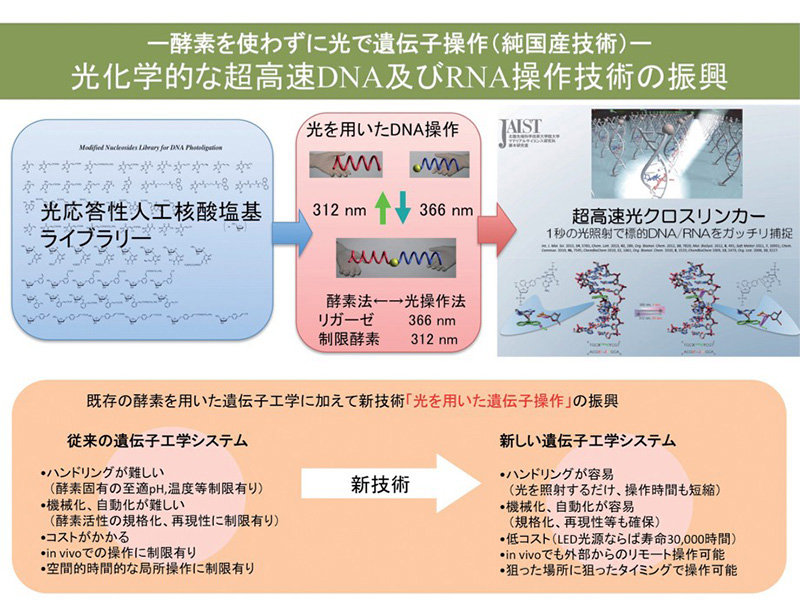

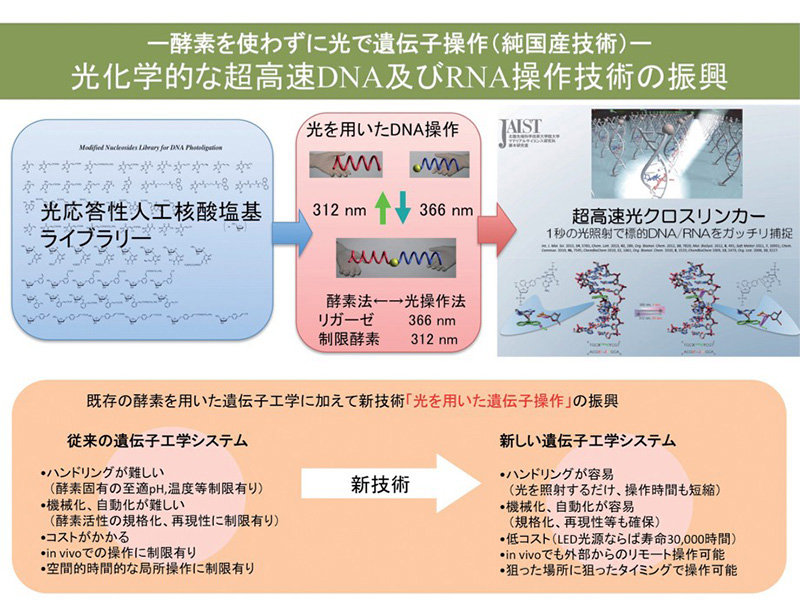

現代の遺伝子工学は酵素を用いた遺伝子操作に基づくものですが、生体内細胞中での操作、マイクロマシン上での操作には酵素のみでは限界があるとされています。藤本研究室では、即時に精密分子設計した光応答性の人工核酸を用いることにより、酵素ではなく光を用いてDNA あるいはRNA を操作する光遺伝子操作法を創出しています。さらには、分子生物学や情報科学、細胞生物学、データ科学などの学際領域のみならず遺伝子解析などの産業応用も含めた実用的新方法論(以下参照)へと展開しています。

1.超高速光DNA・RNA操作法の開発

(光応答性人工核酸の分子設計・合成とその応用研究)

光反応性を有するビニル基を埋め込んだ人工塩基をDNA 中に組み込ませた光操作用の人工DNAプローブを開発しています。この光応答性人工塩基を組み込んプローブ DNA をDNA チップ上で用いることで、従来の100倍以上正確に遺伝子解析が可能となります。特に藤本研究室で開発したシアノビニルカルバゾール(cnvK) は秒単位で核酸類を光架橋できることから国内外で市販されています。最近では、世界最速の核酸光架橋剤として認知されいます。このcnvK を含む光架橋により超高速プラスミド操作や任意の位置のシトシンをウラシルに変換できることを実証しています。遺伝子修復等の医学応用や産業面では DNA チップ上での超高速遺伝子解析への応用が期待されています。

2.核酸医薬(光による遺伝子発現制御)

核酸医薬は遺伝子を直接標的とする最新の医薬です。我々は光応答性人工核酸を組み込んだアンチセンス核酸を用いることにより、高い発現抑制効果を示すことを報告しています。また、光照射の場所・タイミングや照射エネルギーにより発現量を時空間的に制御することにも成功しており、抗ガン剤としての応用も期待されています。また、学術論文の表紙に採用されるなど、高く評価されています。

3.光ゲノム編集(遺伝子疾患治療に向けた核酸光編集)

核酸編集法は遺伝子疾患に対する有用な治療法とされており、CRISPR/Cas システムやADAR などが報告されています。藤本研究室では核酸光編集法(Photochemical RNA editing) を報告しており、光架橋・脱アミノ化反応・光開裂の一連の操作により配列選択的に標的のシトシンをウラシルへと変換できます。酵素を用いない新たな編集法として注目されています。従来のゲノム編集を凌駕する高い配列選択性を有した新たな光ゲノム編集法の開発をおこない、遺伝子疾患の治療等に貢献したいと考えています。

主な研究業績

- J. Mihara and K. Fujimoto, Photo-cross-linking of DNA using 4-methylpyranocarbazole nucleoside with thymine-base selectivity, Organic & Biomolecular Chemistry, 45, 9860-9866 (2021)

- T. Sakamoto, Z. Qiu, M. Inagaki. K, Fujimoto, Simultaneous amino acid analysis based on 19F NMR using modified OPA-derivatization method, Anal. Chem., 92, 1669-1673 (2020)

- K. Fujimoto, H. Yang, S. Nakamura, Strong inhibitory effects of anti-sense probes on gene expression through ultrafast RNA photo-cross-linking, Chem. Asian. J., 14, 1912-1916 (2019)

使用装置

DNA/RNA自動合成機

共焦点レーザー顕微鏡

UPLC-HPLC

マイクロプレートリーダー

蛍光分光光度計

研究室の指導方針

私たちの研究の根本はDNAに関連した精密分子設計とこれに基づく合理的な精密有機合成の技術にあります。学生一人一人がそれぞれオリジナルの研究テーマに取り組む中で、基礎的な合成技術、解析技術ならびに科学的に物事を捉える視点を養います。その上で化学系企業、医療機器メーカー、医薬品関連企業との共同研究を体験し、研究者の社会貢献のあり方について肌で感じてもらいます。その他、研究室独自のプログラム(研究室セミナー、合同セミナー、技術スクールなど)も活用してもらうことで自立した研究者育成を目指します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/fujimoto/fujimotohp/

“量子スピンのダイナミクス”を計測・制御して応用へ繋げる

“量子スピンのダイナミクス”を

計測・制御して応用へ繋げる

量子センシング・イメージング研究室

Laboratory on Quantum Sensing and Imaging

准教授:安 東秀(AN, Toshu)

E-mail:

[研究分野]

量子スピンセンシング・イメージング、ナノMRI

[キーワード]

量子技術、ダイヤモンドNV中心、スピントロニクス、スピン波、プローブ顕微鏡、マイクロ波、共焦点顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

固体物理、材料物性の基礎知識を習得していることが望ましいです。基礎を身につける勤勉さと新しいことにチャレンジする意欲。

この研究で身につく能力

研究活動を通して、自分で問題を設定し、これを解決し、他人や社会に成果を発信する能力を身につけます。このために、先ず、簡単な実験を通して自分で実験データの取得、装置の改良、解析、データのまとめ、研究発表ができる能力を育成します。その後、自分で新しくチャレンジングなテーマを設定し、これを解決してゆくことに取り組みます。その際には、他人と協調して研究を行うこと、英語文献の読解力や英語によるコミュニケーション力が必要で、これらの能力を身に付けることも重視します。

【就職先企業・職種】

研究内容

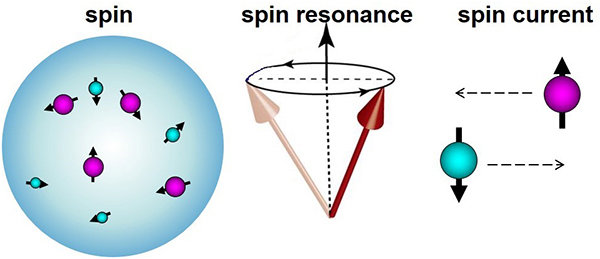

図1.電子や原子核の持つスピン自由度、電子スピン共鳴、スピン流

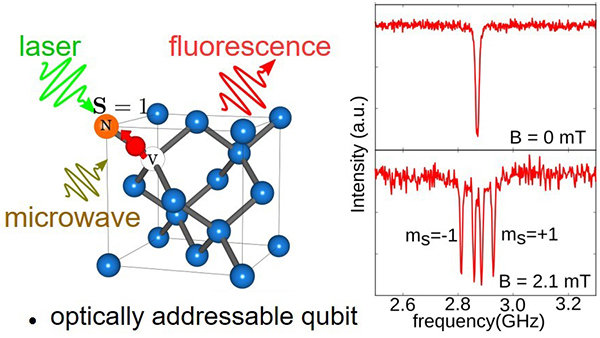

図2.ダイヤモンド中のNV中心と磁気共鳴スペクトル

電子の内部自由度であるスピンのダイナミクスを利用した新しい現象を探索し、これを応用したデバイスやセンサーを実現することを目指します。そのための基礎となるスピンダイナミクスの高感度センシングと高分解能イメージングの計測技術を重視して研究に取り組んでいます(図1)。

①ダイヤモンドNV中心を用いたナノ磁気センシング

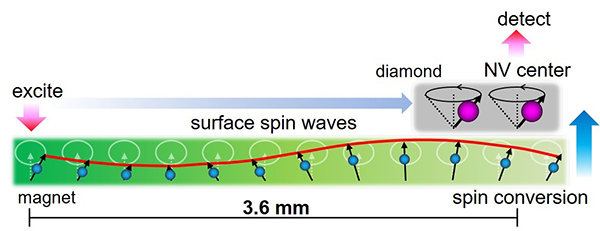

図3.表面スピン波とダイヤモンドNV中心のスピン変換

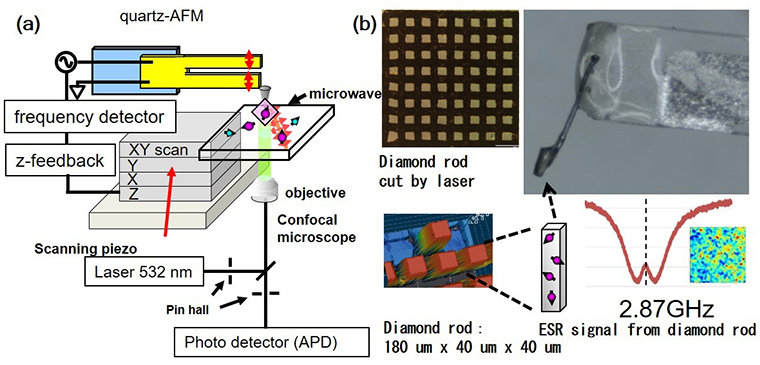

図4.走査ダイヤモンドNV中心スピン顕微鏡

近年、ダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV 中心)に存在する単一スピンは、高性能なスピンセンサーとして有用であることが判り(図2)、NV中心を利用したナノスピン(磁気)センシング(図3)・イメージング(図4)が注目されています。この NV 中心を走査プローブとした高感度・高分解能スピンセンサーを開発し、単一電子スピン、単一核スピンのダイナミクスをセンシングすることを目指します。

主な研究業績

- Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An "Scanning diamond NV center magnetometer probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling" Journal of Applied Physics 130, 243903 (2021)

- Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, and Toshu An "Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond" Phys. Rev. Applied 16, 064058 (2021).

- D. Kikuchi, D. Prananto, K. Hayashi, A. Laraoui, N. Mizuochi, M. Hatano, E. Saitoh, Y. Kim, C. A. Meriles, T. An, Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves, Applied Physics Express, 10, 103004 1-4 (2017).

使用装置

磁気共鳴計測・制御装置(自作)、FPGA、LabVIEWによる電子制御

走査マイクロ波顕微鏡(自作)

共焦点光学的磁気共鳴顕微鏡(自作)

水晶振動子型AFMプローブ顕微鏡(自作)

超高真空・極低温走査スピン顕微鏡(自作)

研究室の指導方針

本研究室では、スピンのダイナミクスを利用してセンサーやデバイスへの応用へ繋げることを目標に、材料物性の基礎を理解し(“確かな知識”)、課題を自ら設定し(“自由な発想力”)、解決してゆく能力を育成します。毎日の研究において議論の場を多く設定し、コミュニケーション能力を高めます。課題を解決する手段としての新規計測手法の開発と工学的技術の取得にも取り組みます。意欲溢れる皆さんが研究に参加し、“わくわくする”研究の醍醐味に触れ、将来の活躍の基礎を確立する場を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL: https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/toshuan-www/index.html

ナノとバイオを融合して医療と環境の問題を解決する

ナノとバイオを融合して

医療と環境の問題を解決する

バイオナノ医工学デバイス 研究室

Bio-Nano Medical Device Laboratory

教授:高村 禅(TAKAMURA Yuzuru)

E-mail:

[研究分野]

BioMEMS、微小流体デバイス、分析化学、バイオセンサ

[キーワード]

血液分析チップ、一細胞解析、質量分析チップ、マイクロ元素分析、微細加工プロセス、バイオチップ、マイクロプラズマ

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちが扱う対象は分野融合的要素が強く、従って本研究室では様々なバックグラウンドの学生を受け入れております。生物、化学だけでなく、物理、機械、電子、制御、材料など、個人のバックグラウンドに応じたテーマを設定し、研究を進めます。

この研究で身につく能力

何かを解析するチップの研究が多いので、分析科学の要素は押し並べて身につきます。微量なサンプルを扱うので、微量な生体サンプルのハンドリング技術、生体分子と無機材料の界面の調整技術、微量な蛍光や光信号の観察・計測技術等が身につきます。また、チップを作成するには、フォトリソグラフィー等、マイクロマシンの技術が身につきます。新しい材料を使う場合は、成膜やエッチングの為のプロセス開発を行うこともあります。チップの開発では、流体の動きや熱の伝達をシミュレーションし設計することもあります。修了生は、計測機器メーカへの就職が多いですが、半導体製造機器メーカや、薬品会社へ就職する方もいらっしゃいます。

【就職先企業・職種】 計測機器メーカ、電気、機械、半導体製造機器メーカ、半導体メーカ、薬品関連

研究内容

半導体プロセスを応用して、ウエハ上に小さな流路や反応容器、分析器等を作りこみ、一つのチップの上で、血液検査等に必要な一通りの化学実験を完遂させようという微小流体デバイス、μTAS(micro total analysis systems)やLab on a chipと呼ばれる研究分野が急速に発展しています。これは、病気の診断、創薬、生命現象の解析に応用でき、大きな市場と新しい学術分野を開拓するものとして期待されております。また、いろいろな形状の微小流路内を、流体や大きな分子が流れるときの挙動は、ブラウン運動や界面の影響が支配的で、流体力学でも分子動力学でも扱えない新しい現象を含んでいます。当研究室は、このような新しい現象をベースに、ナノとバイオを融合した次世代のバイオチップ創製を目指した研究を行っています。

主なテーマを次に示します。

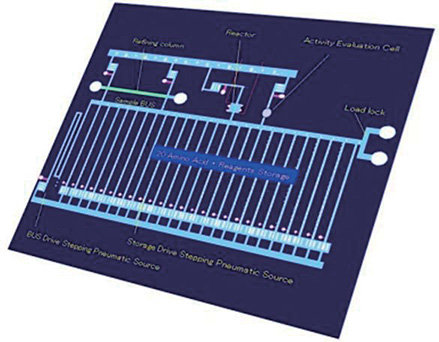

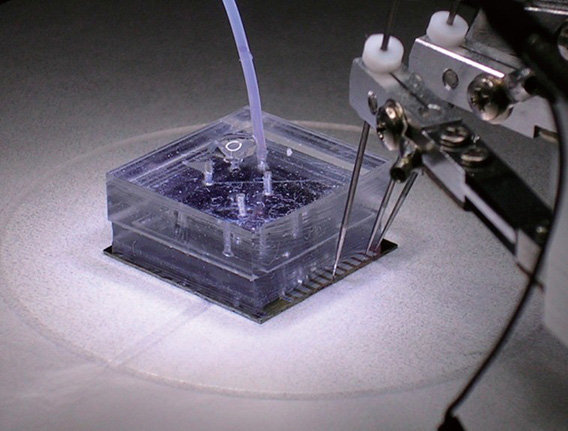

図1.作成したバイオチップの例

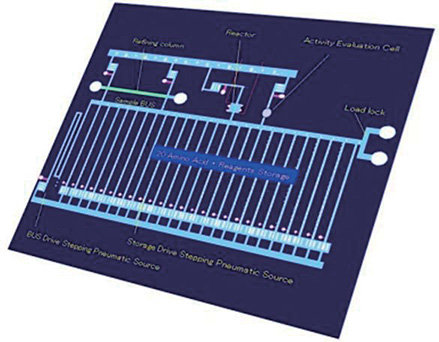

図2.汎用微小流体チップ案

1)高集積化バイオ化学チップの開発

高機能バイオチップの実現には、チップ内での流体の駆動機構と、高感度な検出器の開発が重要になります。本研究室では、溶液プロセスによるPZTアクチュエータアレイや電気浸透流ポンプをはじめ様々なチップ内での液体駆動機構と、ナノ材料を駆使した新しい検出器の開発を進めています(図1)。これらを用いて、組織中の一細胞を分子レベルで解析可能なチップや、高度な処理をプログラム次第で様々にこなす汎用微小流体チップの開発を目指しています(図2)。

2)高感度バイオセンシング技術の開発

一滴の血液には、体内の様々な状態を反映した多くの情報が含まれております。これらを頻繁に解析することで、重篤な病気の超早期発見や、日々の健康管理、あるいは老化や病気が起きにくい体質になるために食事や運動をガイドする等、様々なことが可能になると考えられております。このためには、非常に微量なバイオマーカを簡易に測定する技術が必要です。私どもは、自己血糖測定器と同じ手間とコストでpg/mLオーダの測定ができるチップや、質量分析チップの開発を行っております。

3)液体電極プラズマを用いたマイクロ元素分析器の開発

中央を細くした微小な流路に液体のサンプルを導入し、高電圧を印加するとプラズマが発生します。このプラズマからの発光を分光することにより、サンプル中の元素の種類と量を簡単・高感度に測定することができます。この原理を用いて、食物、井戸水、土壌工場廃水・廃棄物に含まれている有害な金属(Hg、Cd、Pbなど)などを、オンサイトで測定できるマイクロ元素分析器の開発を行っています。

主な研究業績

- Pulse-heating ionization for protein on-chip mass spectrometry,Kiyotaka Sugiyama, Hiroki Harako, Yoshiaki Ukita, Tatsuya Shimoda, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry, 86, 15, 7593-7597, 05 August 2014.

- Development of automated paper-based devices for sequential multistep sandwich enzyme-linked immunosorbent assays using inkjet printing, Amara Apilux, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Orawom Chilapakul and Yuzuru Takamura, Lab Chip,13(1), 126-135, January 2013.

- High sensitive elemental analysis for Cd and Pb by liquid electrode plasma atomic emission spectrometry with quartz glass chip and sample flow, Atsushi Kitano, Akiko Iiduka, Tamotsu Yamamoto, Yoshiaki Ukita, Eiichi Tamiya, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry 83(24), 9424-9430, 04 November 2011.

使用装置

クリーンルーム半導体製造装置一式

電気化学測定装置

表面プラズモン共鳴測定装置

イムノクロマトグラフ製造装置

全反射蛍光一分子観察装置

研究室の指導方針

iPS細胞など最近の新しい医療技術の多くは、新しい工学的技術の進歩が発端になっていることをご存知でしょうか。その多くに、高度に発展したナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合技術が使われています。この分野は、まさに今アクティブで、また人類への多くの貢献が期待されている分野でもあるのです。私どもの研究室には、様々なバックグランドと目的を持った学生さんが来ます。私どもは一人ひとりの目的に合わせたゴールを設定し、そこに向かって必要なものを自ら獲得できる様に、サポートとガイドを行うことを主な指導方針としています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

ポリマー1分子の直視熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ポリマー1分子の直視

熱ゆらぎで駆動する分子マシンの創製

ナノ高分子化学研究室 Laboratory on Nano-Polymer Chemistry

准教授:篠原 健一(SHINOHARA Ken-ichi)

E-mail:

[研究分野]

高分子化学、分子マシン

[キーワード]

機能性高分子合成、1分子イメージング、人工生命機能、高速AFM

研究を始めるのに必要な知識・能力

機能性高分子の合成研究を希望する学生は、有機化学と高分子化学の基礎的な知識が必要です。また、高分子鎖一本の構造を解析する1分子イメージング研究を希望する学生は、顕微鏡装置のしくみを理解し使いこなす必要がありますので、物理学的なものの考え方が求められます。

この研究で身につく能力

【高分子合成】新しい機能性高分子を合成しますので、有機合成化学的手法や高分子機能設計についての研究能力が鍛えられます。【1分子イメージング】有機溶媒中の高分子鎖一本の構造ダイナミクスを高速AFMイメージングし動態を解析しますので、装置原理や当該解析法のしくみ、また一連の考察をとおして高分子の本質についての理解が深化します。【シミュレーション】スーパーコンピューターを活用して分子動力学(MD)計算による高分子鎖一本のダイナミクスをシミュレーションし、高速AFMイメージングの結果を理解してモデルを構築しますので、コンピューターシミュレーションの基礎と応用が身につきます。【分子マシン創製】多様な高分子鎖の運動機能を探索し分子マシンの創製へ展開しますので、現象の本質を見抜く洞察力、創造力が鍛えられます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、半導体関連企業、食品関連企業、化粧品会社、公務員(教員)など

研究内容

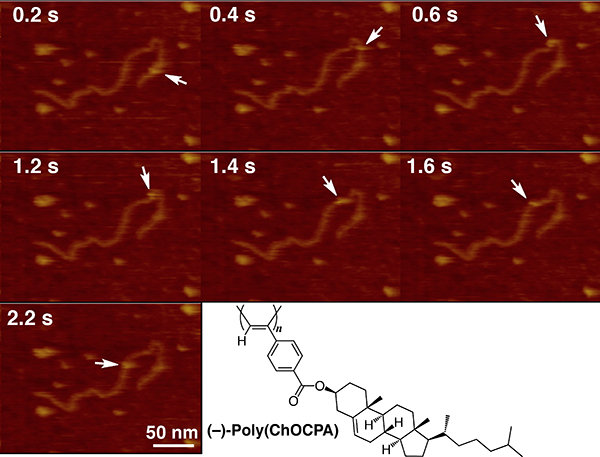

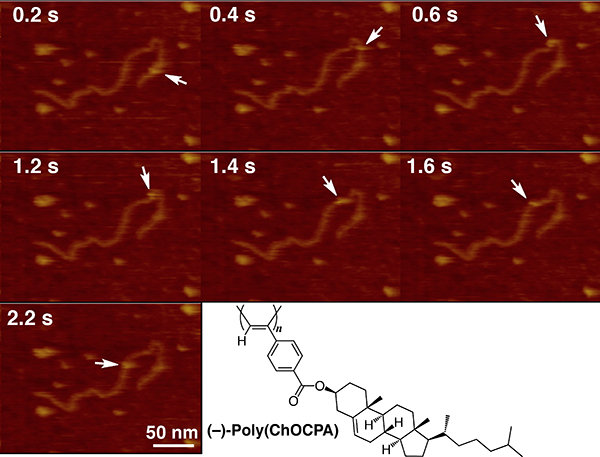

Fig. Single Molecular Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in a Non-aqueous Media

篠原研究室では、ポリマー1分子を研究対象とした基礎研究を進めています。最近の研究で、分子レベルではポリマーにも生物のようなしなやかな動きがあることが実証されました。一方、生物物理学では生体高分子であるタンパク質の機能発現の機構や動作原理が明らかになりつつあります。この概念を合成高分子の設計に適用すれば、刺激や負荷などの環境変化に柔軟に対応して特性を自在に制御できるしなやかな合成高分子~分子マシン~を開発できると考えています。また同時に、1分子イメージング技術の特許化(国際出願)そして共同研究を通じて企業への技術移転を進めています。

【ポリマー1分子の直視】

ポリマーは、非常に優れた特性を持つ有用な物質であり文明を維持するために無くてはならない材料です。しかしながら、ポリマーは一般にその構造が多様で非常に複雑であるために、構造と機能の相関関係を分子レベルで議論することが難しいのです。すなわち、「ポリマーのどの様な構造が、如何なる機能を発揮しているのか?」という本質的な問いに対して、多数分子の平均値を議論する従来の研究手法を踏襲する以上、明確に分子レベルで答えることは難しいという問題があります。これが原因となり、より優れた機能を有する高分子を合成しようとする際に、どの様な分子設計を行えば良いのかが不明確である、という障壁が機能性高分子の構造設計において立ちはだかっています。そこで、高分子鎖一本の構造と機能の実時間・実空間同時観測系が確立されれば、推論や仮定なしに、明確に分子構造と機能との関係を直接議論できるのではないかと考えました。

ポリマー1分子の直接観測で世界に先駆けた研究に挑戦し続けています。例えば、合成高分子鎖一本のらせん構造が形成する高次構造の解明を世界で初めて走査トンネル顕微鏡観測で達成し、米国サイエンス誌の依頼を受け成果の一部が掲載された等の成果を挙げています。また液中でゆらぐπ共役ポリマーの1分子蛍光イメージングと1分子分光に成功しています。さらに高速AFMによるらせん高分子鎖一本の運動を直接観測して、これがブラウン運動であることを解析で証明しました。また超分子ポリマーの研究では、国際学術誌の表紙を飾っています。

【分子マシンの開発】

生体を構成しているタンパク質などの生体高分子にはさまざまな機能があることがわかっていますが、取り出すと高次構造が崩れ機能が失われてしまうため、材料として利用することが難しいという問題がありました。その点、合成高分子は耐久性があり、材料には適しています。もし、しなやかな高次構造を形成し、さまざまな機能をもつ合成高分子を作ることができれば、現在の機械のしくみを根底からくつがえす、画期的な材料を作れると期待しています。篠原研究室では、モータータンパク質など生体分子マシンの構造や機能に学び、これを超える新しい機能を持った合成高分子による分子マシンの実現を目指しています。

主な研究業績

- K. Shinohara, S. Yasuda, G. Kato, M. Fujita, H. Shigekawa: Direct observation of the chiral quaternary structure in a π-conjugated polymer at room temperature, J. Am. Chem. Soc. 123, 3619-3620 (2001); Editors’ Choice, Science 292, 15 (2001).

- K. Shinohara, Y. Makida, T. Oohashi, and R. Hori: Single-Molecule Unidirectional Processive Movement along a Helical Polymer Chain in Non-aqueous Medium, Langmuir, 38 (40), 12173-12178 (2022).

- K. Cheng, K. Shinohara, O. Notoya, M. Teraguchi, T. Kaneko, T. Aoki Synthesis and Direct Observation of Molecules of 2D Polymers: With High Molecular Weights, Large Areas, Small Micropores, Solubility, Membrane Forming Ability, and High Oxygen Permselectivity, Small, 202308050 (2023).

使用装置

高速原子間力顕微鏡(高速AFM)

単一分子蛍光・分光顕微鏡(TIRFM)

高分子鎖構造/蛍光同時観測装置(AFM/TIRFM複合)

スーパーコンピューター(分子動力学計算)

各種機器分析装置(NMR, IR, UV/Vis.等)

研究室の指導方針

研究テーマを学生が教員から与えられたものとして受動的に研究するのではなく、一日も早く自らのものとして研究テーマを捉えることができるよう指導します。具体的には、学生とのコミュニケーションを積極的にとり、学生の能力に応じて可能な限り意思を尊重して自主的に実験を遂行させ、自ら問題を見つけてこれを解決する能力を養わせる方針です。これら一連の過程を繰り返すことにより、研究とは如何なるものなのか等の基本的かつ重要な問の答えが各々学生なりに得られ、ひいては将来の優れた研究者・技術者としての自覚につながるものと期待しています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/shinohara/

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

バイオ分子機械工学 研究室

Laboratory on Bio-Molecular Mechanical Engineering

准教授:平塚 祐一(HIRATSUKA Yuichi)

E-mail:

[研究分野]

生命分子工学、機械工学、タンパク質工学、ナノバイオテクノロジー、生物物理学

[キーワード]

分子ロボティクス、MEMS/マイクロマシン、分子モーター、遺伝子工学

研究を始めるのに必要な知識・能力

平塚研究室ではタンパク質を使って人工の機械を作るという全く新しい研究分野を開拓しています。そのため分野を超えた幅広い知識が必要となりますが最も重要なことは「新しいものを作りたい!」という強い意識と「科学的な思考」です。専門的な知識は研究室で学ぶことができます。

この研究で身につく能力

本研究室では、バイオ・化学・微細加工技術・機械工学などを組み合わせた融合的な研究を進めています。融合研究を行うためには異なった専門分野を学んでいく必要があり、多くの学生は躊躇するかもしれません。しかし本研究室での研究開発の経験を通し融合領域では新しい発見や新しい可能性がたくさんあることを学び、専門分野間の垣根が低く感じることになるでしょう。もちろん基礎的な知識なくして融合分野に取り組むことはできません。本研究室では大きさ数ナノメータのタンパク質を人類が利用できるマイクロまたはミリメータサイズの機械として組み立てる研究をしています。そのためにタンパク質や化学物質の分子レベルの構造やナノメータ空間での挙動を理解し、分子レベルから設計できる能力を身につけます。

【就職先企業・職種】 化学メーカー、機械メーカー、IT企業、公務員など

研究内容

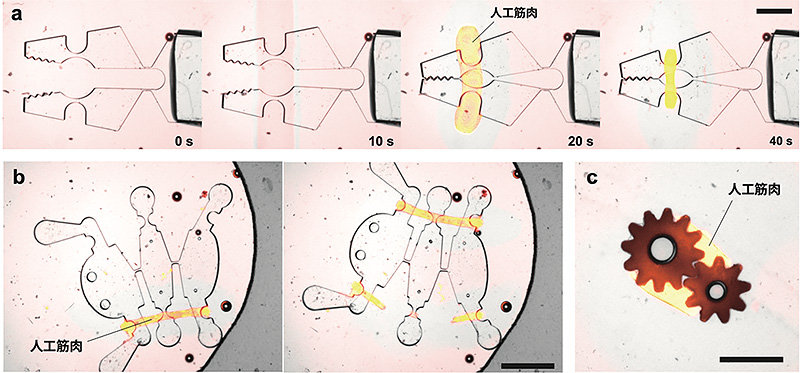

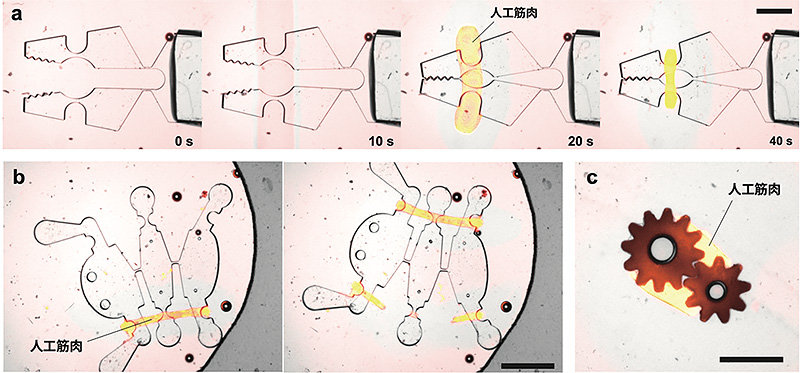

図1.光造形可能な人工筋肉で動く微小機械

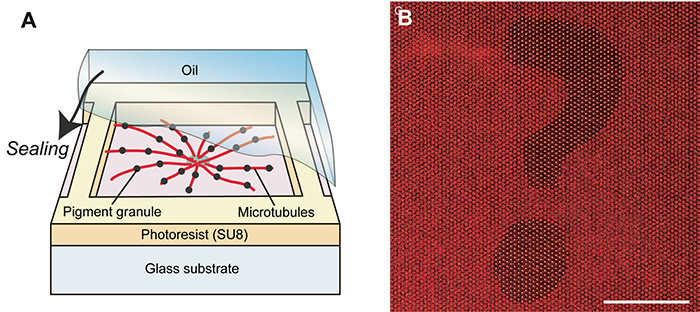

図2.モータータンパク質で駆動する世界初のディスプレイ

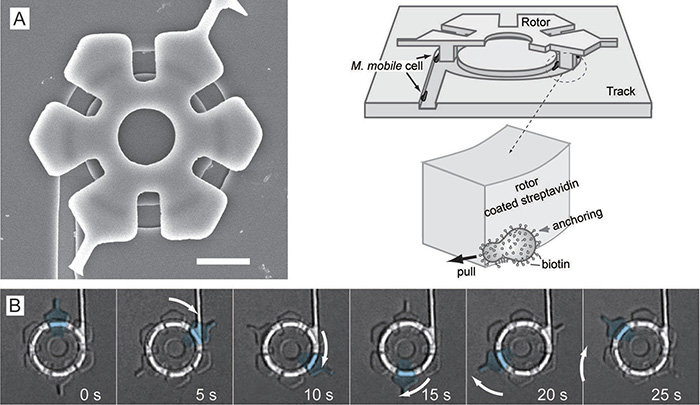

図3.バクテリアで駆動する回転モーター

細胞は、大きさ数ナノメートルのタンパク質がその内部で働くことでさまざまな生命現象を生み出しています。タンパク質は一般に知られているような単なる栄養素の一つではなく「非常に精巧な分子機械」であり「細胞を構成する多彩な部品」です。本研究室では、タンパク質を分子部品として使うことによって、これまで人類が作り出してきた人工機械とは全く異なる夢の微小機械(マイクロマシン、微小ロボット)の創製に挑んでいます。本研究室ではタンパク質の中でも特に「動く」という機能をもった面白いタンパク質「モータータンパク質」に注目し、モータータンパク質で駆動するさまざまな微小な機械の開発に取り組んでいます。

1)光で自在に作製可能な生体分子モーターで動く人工筋肉

筋肉のような収縮性のファイバー(人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功しました。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できます。将来、マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待されます。

2)タンパク質により駆動するバイオディスプレイ

生き物には周囲の環境に合わせて体色を変化させる「保護色機能」を持つものがいます。これらの現象はモータータンパク質によって引き起こされています。本研究では微細加工技術とタンパク質工学を組み合わせ、保護色の分子機構を模倣した人工細胞を生体外に作り、世界初のタンパク質で駆動するディスプレイの開発に成功しました。

3) モータータンパク質・バクテリアで動く回転モーター

大きさ数十μmの微小な回転モーターもモータータンパク質やバクテリアを使って作製することに成功しています。これらは従来の人工モーターとは異なり糖や ATP といった化学物質を燃料として動くユニークなモーターとして注目を集めています。

主な研究業績

- Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima & Yuichi Hiratsuka A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor Nature Materials 20, 1149–1155 (2021)

- Susumu Aoyama, Masahiko Shimoike, and Yuichi Hiratsuka Self-organized optical device driven by motor proteins Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 110, 16408-16413 (2013).

- Y. Hiratsuaka, M. Miyata, T. Tada and T. Q.P. Uyeda, Micro-rotary motor powered by bacteria, Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 103, 13618-13623 (2006).

使用装置

レーザー直接描画装置フォトリソグラフィ装置

タンパク質精製および解析装置高感度

蛍光顕微鏡

細胞培養装置

研究室の指導方針

本研究室の学生には誰もが見たことがない・驚かれるような研究に挑戦してもらいたいと考えています。しかし、そのような研究を成功させるためには基礎的な知識はもちろんのこと論文による学習が必須となります。また自分自身で考え失敗にめげず何度も挑戦し、そして何よりも研究を楽しんでもらいたいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hiratsuka/

高分子材料の機能化、高性能化をレオロジー的な手法で行います

高分子材料の機能化、高性能化を

レオロジー的な手法で行います

材料レオロジー研究室 Laboratory on Materials Rheology

教授:山口 政之(YAMAGUCHI Masayuki)

E-mail:

[研究分野]

高分子レオロジー、成形加工

[キーワード]

インテリジェントポリマー、バイオマスポリマー、マテリアルリサイクル

研究を始めるのに必要な知識・能力

マテリアルサイエンス(材料科学)系分野に関する基礎知識があれば、これまでの専門は気にせずとも結構です。むしろ意欲ある学生を希望します。

この研究で身につく能力

高分子はひとつの分子が線状で長いことが最大の特徴です。このような分子形状であるため、高分子は“からみ合い”相互作用を示します。その結果、例えば液体状態でも弾性を示し、さまざまな成形加工が適用できるようになります。からみ合いは高分子らしさを表す最も適切な特性であると言え、レオロジーではその「からみ合い」により示される特性や、それによって形成される構造を取り扱います。当研究室ではレオロジー的な考え方や成形加工の技術を取り入れることで、新しい機能材料や、ポリマー系材料の高性能化へ取り組み、世の中の役に立つ新規材料を創出しています。これらの研究で身につく材料設計に対する考え方は、企業における研究でも大いに役立ちます。

【就職先企業・職種】 高分子材料を扱う樹脂メーカー、加工メーカー、ユーザーなど(詳細はHPに記載)

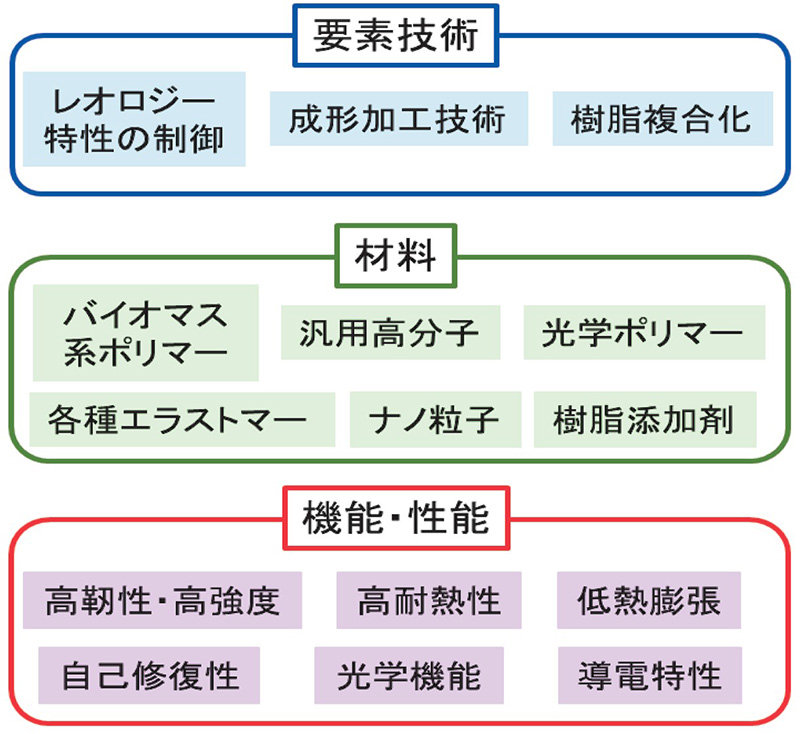

研究内容

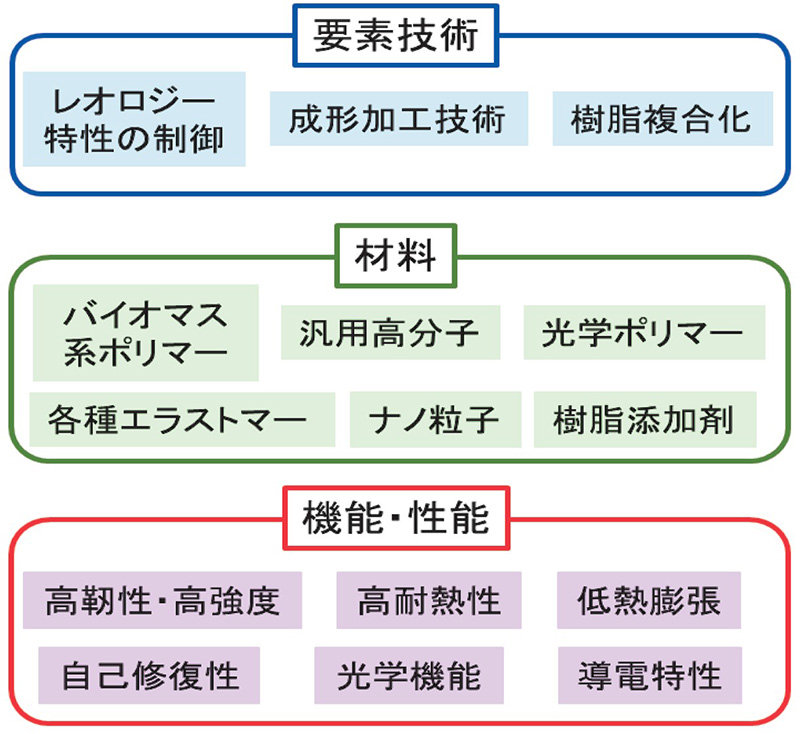

当研究室では、レオロジー特性の新しい制御技術、成形加工技術、ブレンド・アロイやコンポジットなどの樹脂複合化の独自技術を「武器」として、新しい材料設計を化学反応に頼ることなく創出しています。

当研究室では、レオロジー特性の新しい制御技術、成形加工技術、ブレンド・アロイやコンポジットなどの樹脂複合化の独自技術を「武器」として、新しい材料設計を化学反応に頼ることなく創出しています。

対象とする材料は、ポリ乳酸やセルロースなどのバイオマス系ポリマー、ポリエチレンやポリプロピレンなどの汎用高分子、ポリメタクリル酸メチルやポリカーボネートなどの光学ポリマー、各種エラストマーなど、ほとんどの高分子材料であり、さらにカーボンナノチューブなどのナノ粒子、各種樹脂添加剤を幅広く取り扱っています。また、高分子以外にも、化粧品や食品などを研究対象とすることがあります。これらの材料の組み合わせや改質、さらには成形により、さまざまな機能を付与し、また、高性能化を行っています。

応用分野はさまざまですが、自動車関係の材料や次世代のディスプレイなど、日本の技術力が強い分野を中心にした研究開発が多くなっております。得られた研究成果の一部は既に工業的にも応用されています。また、成形加工のトラブルや高速成形に対する研究も進め、高分子加工を技術的にサポートしております。以下、研究例の一部を紹介します。

【高分子系複合材料の研究開発】

分子レベルで異種物質の凝集状態を高度に制御することにより、ポリマー系複合材料の高性能化を目指す研究です。次世代気自動車などへの用途展開が期待できる透明樹脂や内装材向け樹脂、透明かつフレキシブルな導電性ポリマーフィルム、植物由来の原料を用いた革新的な光学デバイスなどの開発に取り組んでいます。また、ポリ乳酸の革新的な高性能化など低環境負荷材料を用いた研究も積極的に推進しています。

【レオロジー制御による機能性ソフトマテリアルの材料設計】

レオロジーの考え方はポリマーのみならず、さまざまな分野で必要とされます。特に、ソフトマテリアルである食品や生体材料、化粧品などではレオロジー特性の把握が必要不可欠です。本テーマでは、これら機能性ソフトマテリアルの材料設計をレオロジーの観点から進めています。切断しても再び元通りに治癒する自己修復性材料、形状記憶材料などの設計指針をこれまでに提案しています。

【成形加工技術の深化・構築】

優れた高分子材料でも、成形加工できなければ世の中で使用されません。そのため高分子産業では、成形加工に必要不可欠なレオロジーの専門家を常に必要としています。その基礎となる研究を実施すると共に、新材料のレオロジー特性を明らかにすることで実用化へ貢献しています。

主な研究業績

- 環境問題に立ち向かうポリオレフィンの成形加工技術,山口政之, 成形加工, 32(9), 301 (2020).

- 低分子添加による複屈折制御,山口政之,工業材料,66(4), 33-37 (2018).

- 成形加工性向上のための高分子レオロジー制御技術,山口政之,機能材料,38(4), 4-12 (2018).

使用装置

レオロジー測定装置

成形加工機

分光分析装置

力学特性評価装置

研究室の指導方針

当研究室では、主として高分子物性に関する知見に基づいて、材料の設計から成形技術に至るまで、さまざまな研究テーマを設定し活動しています。また、実際に役立つ研究を行うために、企業との共同研究を積極的に進めています。私自身の企業経験も活かしながら就職活動へのサポートも行い、総合的な力を伸ばしてもらいたいと考えています。

ポリマー材料の研究開発に興味をお持ちの方は、是非、当研究室を訪問してください。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/yamaguchi/

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学:機能材料の創製から応用まで

ナノ粒子工学研究室 Laboratory on Nanoparticle Engineering

教授:前之園 信也(MAENOSONO Shinya)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料化学、ナノ材料物性、コロイド化学

[キーワード]

半導体ナノ粒子、磁性体ナノ粒子、金属ナノ粒子、バイオ医療、エネルギー変換、センシング

研究を始めるのに必要な知識・能力

基礎学力、コミュニケーション能力、知的好奇心、柔軟な思考

この研究で身につく能力

修士課程では、(1) ナノ材料の化学合成技術、(2) 各種分析機器(透過型電子顕微鏡、X 線回折装置、X 線光電子分光、組成分析装置など)の操作スキル、(3) 基礎学問の知識(無機材料化学、結晶学、コロイド化学、固体物性など)、(4) ナノ材料に関する先端専門知識を身につけて頂きます。博士課程では、1-4に加え、英語によるプレゼンテーション能力、英語論文執筆能力、研究課題設定能力、共同研究遂行能力など、研究者に必要なあらゆる能力を身につけて頂きます。

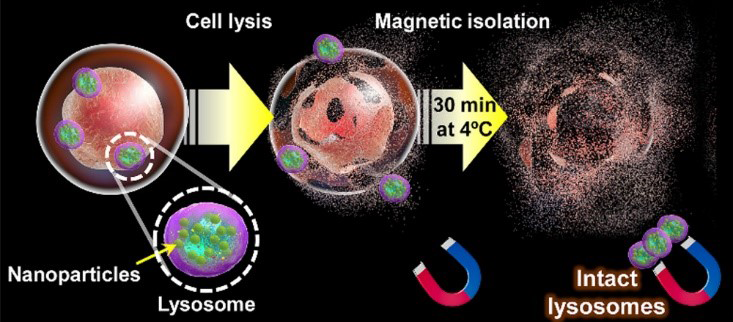

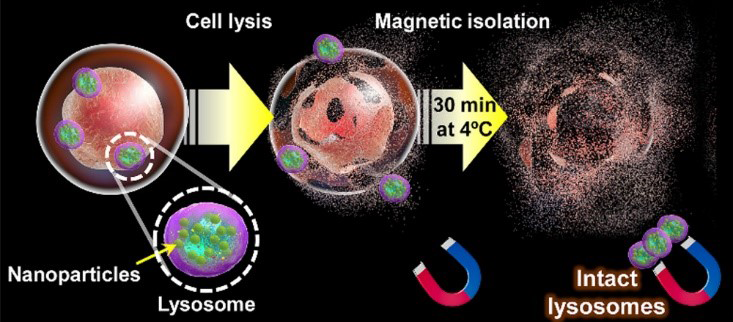

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、電気機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

研究内容

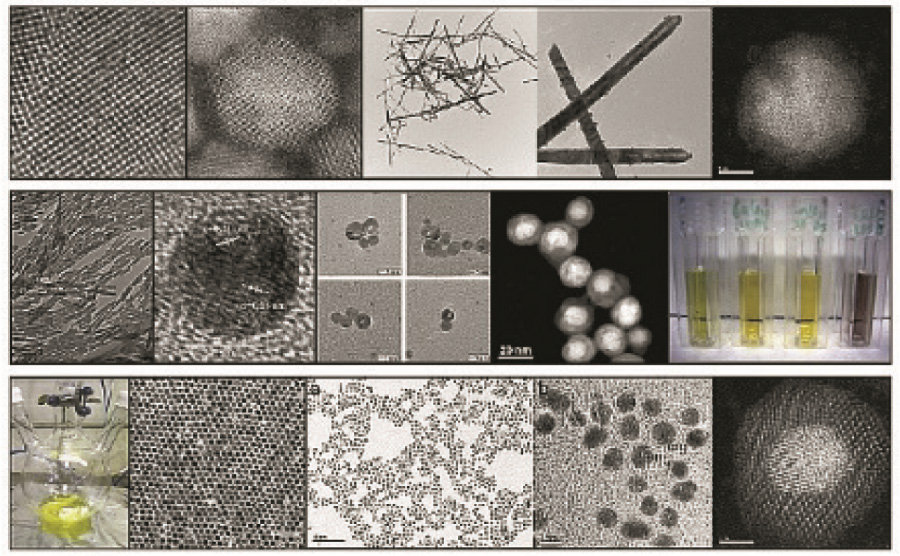

物質をナノメートルサイズまで細かくしていくと、種々の物性がサイズに依存する新奇な材料となります。このような新奇材料を一般に「ナノ材料」と呼びますが、我々はその中でも特に「ナノ粒子」に興味を持ち、ナノ粒子に関する基礎から応用に亘る研究を行っています。半導体、磁性体、金属などのナノ粒子を化学合成し、その表面をさまざまな配位子によって機能化し、さらにそれらナノ粒子の高次構造を制御することによって、バイオ・医療分野あるいは環境・エネルギー分野で新たな応用を開拓することを目指しています。

1.磁性体ナノ粒子の合成とバイオ医療分野への応用

超常磁性体のナノ粒子を独自の方法によって合成し、その表面を自在に修飾することによって、バイオ医療分野での様々な応用の道を開拓しています。具体的には、細胞やタンパクの磁気分離、MRI 造影剤、ドラッグデリバリーシステムなどのナノ磁気医療に応用するための技術開発を行っています。

2.半導体ナノ粒子の合成とエネルギー変換素子への応用

狭ギャップ化合物半導体から広ギャップ酸化物半導体のナノ粒子まで、幅広い種類の半導体ナノ粒子を化学合成し、それらを用いて低炭素社会の実現を志向したナノ構造エネルギー変換素子の創製に関する研究を行っています。特に、ナノ構造熱電素子や光機能素子などに興味を持っています。

3.金属ナノ粒子を用いたバイオセンシング技術の開発

近年、金ナノ粒子を用いた様々なバイオセンサが開発され、簡便かつ迅速に DNA 配列検出やタンパク質機能解析などが可能となってきています。我々は、ナノ粒子プローブを用いたバイオセンシング技術の更なる高度化を目指し、異種金属元素からなるヘテロ構造ナノ粒子や合金ナノ粒子のプローブの開発を進めています。

主な研究業績

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, and S. Maenosono, “Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles”, ACS Nano 16 (2022) 885

- J. Hao, B. Liu, S. Maenosono, and J. Yang, “One-Pot Synthesis of Au-M@SiO2 (M = Rh, Pd, Ir, Pt) Core-Shell Nanoparticles as Highly Efficient Catalysts for the Reduction of 4-Nitrophenol”, Sci. Rep. 12 (2022) 7615

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono, “Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes”, Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡 (TEM) 超伝導量子干渉磁束計 (SQUID)

過型電子顕微鏡 (STEM) 動的光散乱測定装置 (DLS)

X 線回折装置 (XRD) 共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)

X 線光電子分光装置 (XPS) 核磁気共鳴装置 (NMR)

研究室の指導方針

就職希望者には、基礎・専門知識はもちろん、コミュニケーション能力、英会話力、論理的思考力および柔軟な対応力を涵養し、不確実性の時代を生き抜くことができる人材となってもらうための指導を行います。企業経験を活かした実践的就職指導も行っています。

博士後期課程への進学希望者については、先端的かつ国際的な研究環境を提供することによって、将来的に大学教員や企業研究者として活躍できるグローバル研究人材を育成します。

[Website] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

先端材料でエネルギー社会をリードする

先端材料でエネルギー社会をリードする

エネルギーナノ材料研究室 Laboratory on Energy Nanomaterials

教授:長尾 祐樹(NAGAO Yuki)

E-mail:

[研究分野]

プロトニクス(高分子、無機化学、錯体化学、物理化学)

[キーワード]

水素社会、燃料電池、蓄電池、エネルギー関連材料

研究を始めるのに必要な知識・能力

多様なバックグラウンドを歓迎します。今までに修めた学問を大事にしながら、新しいことに取り組む意欲を持ち続ける力が求められます。

この研究で身につく能力

週2回のゼミ(英語で行います、具体的には研究相談と文献紹介)を通して、教員や先輩の助けを借りながら、自ら調べ、考える力を身に着けていきます。英語の会話スキルの向上が期待できます。実践の場として、高分子化学、表面化学、電気化学、錯体化学等に関連した研究を行うことで次のスキルが身に付きます。1.問題発見と解決方法。2.材料合成や各種分析方法の習得。3.論理的思考に基づいたデータの解釈方法と性格やセンスに帰着させない基本的なプレゼンテーション技術。

【就職先企業・職種】 電力関連、エネルギー関連、材料メーカー、精密機器関連など(企業名はwebに記載)

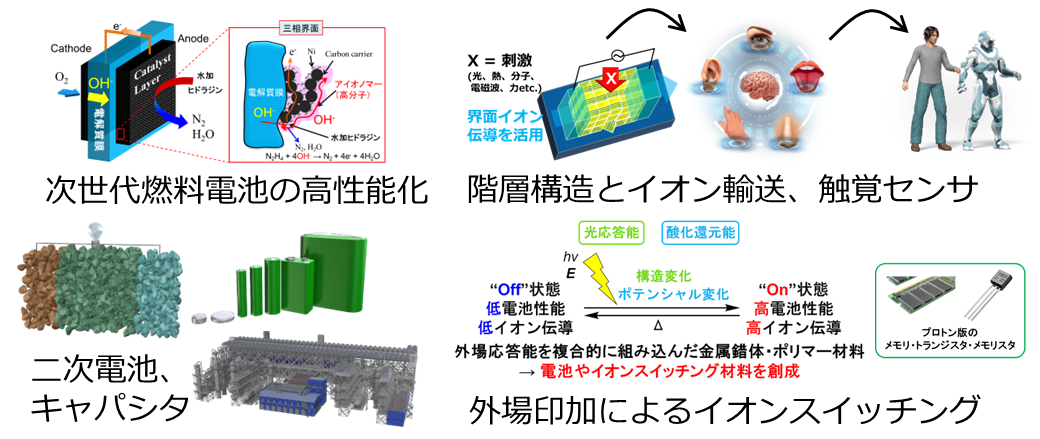

研究内容

資源の少ない日本が持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。ありふれた水から水素や酸素を作り出し、二酸化炭素を資源と見立てて炭素材料を作り出すことは人類の夢です。世界で急速に進む脱炭素社会には水素社会が必要です。我々は水素社会を支える燃料電池、蓄電池、センサーやプロトンスイッチなどに応用可能なイオン伝導性高分子材料、無機材料、有機無機ハイブリッド材料の研究を行っています。我々と共に水素社会に貢献しましょう。

研究テーマ例

- 燃料電池、リチウムイオン電池の性能向上の研究

電池反応場の界面近傍の構造とイオン輸送を調べる基礎研究と、反応界面をデザインして電池の性能を向上させる応用研究をしています。 - 充電可能な水素電池の開発

プロトンを使った次世代蓄電池の開発をしています。 - イオン輸送を利用した触力覚センサの研究

五感やロボットへの応用研究として、ヒトの皮膚のように力にイオン輸送が応答する高分子組織構造を研究しています。 - 外場印加によるイオンスイッチの研究

青木助教が主体的に取り組んでいる、光などの外場によってイオン伝導のオン・オフを制御する研究です。

主な研究業績

- T.Honbo, Y. Ono, K. Suetsugu, M. Hara, A. Taborosi, K. Aoki, S. Nagano, M. Koyama, Y. Nagao, Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films, ACS Appl. Polym. Mater., 6, 13217 - 13227 (2024).

- Y. Nagao, Proton-Conducting Polymers: Key to Next-Generation Fuel Cells, Electrolyzers, Batteries, Actuators, and Sensors (Review), ChemElectroChem, 11, e202300846 (2024).

- Y. Nagao, Advancing Sustainable Energy: Structurally Organized Proton and Hydroxide Ion-Conductive Polymers (Review), Curr. Opin. Electrochem., 44, 101464 (2024).

使用装置

材料分析装置 (IR, UV-Vis, NMR, GPC, XRD, TG-DTA)

電気化学装置(LCR, CV, in situ QCM, fuel cell, battery test system)

表面分析装置 (XPS, in situ GIXRS, XRR, white interference, AFM)

分子配向分析装置 (IR, pMAIRS, polarized microscope)

外部の放射光や中性子実験施設

研究室の指導方針

研究室への参加にあたり、平日は研究活動に専念し、セミナーへの出席をお願いします。フレキシブルですが、9時から17時の間でメリハリのある研究時間を推奨します。英語のセミナーや留学生との会話を通じ、英語力の向上を目指しましょう。研究テーマは指導教員との相談で決め、皆さんの研究への情熱を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/nagao-www/

エネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

エネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

小矢野研究室 KOYANO Laboratory

教授:小矢野 幹夫(KOYANO Mikio)

E-mail:

[研究分野]

固体物性、熱電変換

[キーワード]

物理・実験系、低次元伝導体、熱電変換の物理、熱電材料、エネルギーの有効利用、エネルギーハーベスティング

研究を始めるのに必要な知識・能力

物理の実験系の研究室ですが、出身分野にはこだわりません。今までにも物理系、電子・電気系、機械系、化学系の学生が本研究室に来て活躍しています。JAISTに入学してから、応用物性数学、量子力学、固体物理学など自然科学系の講義を受講してもらうことをお願いしています。

この研究で身につく能力

物理系のみならず多様な分野から来た学生が、総合的な科学技術としての熱電変換の研究を行うことにより、修了後に企業や研究機関で社会に貢献することを目指しています。私たちの研究室で身につけられる能力は、具体的には以下のとおりです。

- 実際に手を動かしてものを作る面白さを知ること。

- 先端的な実験機器を用いた物理研究と実験手法の習得。

- 物理的または科学的な考え方の習得、ものごとを定量的に捉える力の獲得。

- プレゼンテーション能力、科学的な論文(主として日本語)の作成の方法。

【就職先企業・職種】 製造業ほか

研究内容

テトラヘドライト

硫化物熱電材料

ポストグラフェン材料

ゼーベック効果やペルチェ効果などを利用した『熱電変換技術』を使うと、熱エネルギーと電気エネルギーの相互変換が出来るため、廃熱から直接発電を行う『熱電発電』が可能となります。私たちの研究室では、【はかる】【つくる】【さがす】という3本の柱で熱電変換に関する研究を行っています。

【はかる】微小スケールの熱電性能の測定

「はかる」とは熱電材料の特性をはかるための評価手法の開発という意味です。近年、微細な構造を持った新規熱電素子が開発されていますが、システム自体が小さく測定が難しいため、新しい評価手法の開発が望まれています。

私たちの研究室では、3ω法(スリーオメガ法)と呼ばれる熱伝導率測定法を改良して、Bi-Te 系熱電ナノ粒子凝集体の熱伝導率を測定することに成功しました。さらにこの3ω法を改良することにより、遷移金属トリカルコゲナイドナノワイヤーの熱伝導率測定にもチャレンジしています。またポイントコンタクト型局所熱電性能測定法も開発しており、将来的にはグラフェンやポストグラフェンなど先端材料のフォノン物性を解明することを目指しています。

【つくる】インクジェット技術を用いた新規熱電モジュールの開発

実際に熱電発電を行うためには、Bi-Te 系熱電素子を多数配列させた熱電モジュールを作製しなければなりません。われわれは、LCD 用カラーフィルターの製造に利用されているインクジェット技術を熱電モジュール作製に応用するという、新たな製造プロセスの開発を行いました。

インクジェット印刷を用いることにより、従来作製が難しかった微小サイズモジュールや、ポリイミドをはじめとするフレキシブルな基板を用いたモジュールの試作に成功しました。今後は、焼成後の素子の密度と粒子配向性の向上といった課題を解決し、既存の分野およびエネルギーハーベスティングなど新しい分野への応用展開を図ることを予定しています。

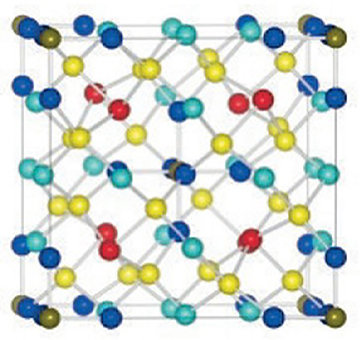

【さがす】新しい熱電変換材料の創製

現在実用化されている熱電材料(Bi-Te 系材料)は、構成元素のTe が希少・高価であるという問題を抱えています。この問題を解決するため、私たちはTe の代替元素として硫黄(S)を用いた化合物、すなわち新しい硫化物熱電材料の開発を行っています。

最近、私たちはテトラヘドライトと呼ばれる熱電鉱物Cu12Sb4S13が、実用化されている材料と比べても遜色ない性能を示すことを発見しました。この材料は母体のままでも良好な熱電性能を示しますが、さらに、Cu サイトをNi で置換することにより熱電性能を約1.4倍向上させることに成功しました。

これ以外にも、多様な硫化物の低次元伝導体や、熱電材料と磁性体のハイブリッド材料の合成・開発を行い、その基礎物性や熱電性能を調査しています。

主な研究業績

- Development of thermal conductivity measurement system using the 3ω method and application to thermoelectric particles, S. Nishino, K. Suekuni, K. Ohdaira, and M. Koyano, Journal of Electronic Materials (2014), DOI: 10.1007/s11664-014-2993-9.

- High-performance thermoelectric mineral Cu12-xNixSb4S13 tetrahedrite, K. Suekuni, K. Tsuruta, M. Kunii, H. Nishiate, E. Nishibori, S. Maki, M. Ohta, A. Yamamoto, and M. Koyano, Journal of Applied Physics 113, 043712 (2013)

- 廃熱も電気に変える熱電発電,小矢野幹夫,Ohm Bulletin, 2014年 VOL.49 冬号(通巻200号)pp. 02.

使用装置

物理特性測定装置 PPMS(熱電性能、電気伝導の測定)

ラマン散乱分光装置(固体中の素励起のエネルギー分析)

管状電気炉・マッフル炉(無機材料の合成)

ホットプレス装置(粉体試料の加圧焼結・配向制御)

研究室の指導方針

『多様な物性に多様な価値観で挑む』をモットーに、今まで誰も知らなかった新しい現象を発見したり、新規材料を創製することを目指しています。小矢野研は『エネルギーに興味がある人』『無機材料を自分で作ってみたい人』『科学や物理が好きな人』 を歓迎します!

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/kotai/koyano/index.html

人工細胞膜の形や動きを探求する

人工細胞膜の形や動きを探求する

生体ソフトマター物理研究室

Laboratory on Biological and Soft Matter Physics

准教授:濵田 勉(HAMADA Tsutomu)

E-mail:

[研究分野]

ソフトマター物理、生物物理

[キーワード]

ソフトマター、人工細胞、生体膜、リポソーム、相分離、分子ロボティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

リポソームの実験に興味を持って楽しく取り組めること、物理・化学の基本的な知識があることが望ましいです。

この研究で身につく能力

- 人工細胞膜の実験技術

- ソフトマターの物理化学に関する知識

- 光学顕微鏡を主とする分析装置の取り扱い技術

- 英語の学術論文を読み書きする力

- 学会発表や修士・博士論文などで成果を表現する力

【就職先企業・職種】 化粧品、食品、化学、機械、バイオ研究開発など

研究内容

両親媒性ソフトマターである脂質分子は、自己集合して膜を形成します。脂質膜は、2次元膜面内での相分離や、3次元空間でのベシクル変形などの多様な物理現象を示し、その構造は弾性エネルギーにより支配されます。生体細胞は、この脂質膜を器・界面として利用しています。ミトコンドリア・小胞体のような複雑な構造体を形成したり、膜の融合・分裂などのダイナミックな動きが物質輸送を行っています。また、脂質膜小胞は、ドラッグデリバリーや化粧品などの材料としての応用開発も進められています。

両親媒性ソフトマターである脂質分子は、自己集合して膜を形成します。脂質膜は、2次元膜面内での相分離や、3次元空間でのベシクル変形などの多様な物理現象を示し、その構造は弾性エネルギーにより支配されます。生体細胞は、この脂質膜を器・界面として利用しています。ミトコンドリア・小胞体のような複雑な構造体を形成したり、膜の融合・分裂などのダイナミックな動きが物質輸送を行っています。また、脂質膜小胞は、ドラッグデリバリーや化粧品などの材料としての応用開発も進められています。

私たちは、ソフトマター物理学的な視点から、細胞サイズの人工膜小胞(リポソーム)をデザインします。分子が集まることで創発する膜の秩序状態やダイナミクスに注目し、特に相分離・相転移などの物理現象が関連する膜の動的な構造や機能の研究を進めています。多様な膜現象を支配する物理化学法則の解明や新奇現象の発見を目指し、膜の世界を探求します。

1.膜の動態コントロール

光応答性分子を膜に導入することで、膜の融合、相分離の生成・消滅、小胞の開閉(細胞のオートファジーに類似した動き)、膜の出芽(細胞のエンドサイト-シスに類似した動き)を光で制御できることを発見しています。ナノメートル領域の膜分子の反応を、マイクロメートル領域の膜ダイナミクスに変換する機能システムを、膜の物性に基づき設計します。

2.膜の相分離現象

生体細胞膜を模倣した不均一な膜表面(相分離構造)を人工的に作り出し、不均一パターンを動的に制御する因子や法則姓を明らかにします。これまでに、分子の電荷による影響や、膜曲率との関連、コロイドやDNA等のゲスト分子との相互作用について明らかにしています。

3.膜の力学応答

物理的刺激に対する膜ダイナミクスの研究を行っています。これまでに、シアストレスや浸透圧によって膜面の相分離構造・パターンが変化することを発見しています。刺激の強さ、温度、膜の分子組成などに依存した、膜の応答ダイナミクスの体系化を進めています。

主な研究業績

- "Photo-induced fusion of lipid bilayer membranes" Y. Suzuki, et al., Langmuir, 33, 2671 (2017).

- "Domain dynamics of phase-separated lipid membranes under shear flow" T. Hamada et al., Soft Matter, 18, 9069 (2022).

- "人工細胞膜のダイナミクス解析と構造制御" 濵田勉, 応用物理, 86, 875 (2017).

使用装置

画像解析システム

蛍光・位相差顕微鏡

研究室の指導方針

私たちは、人工細胞膜の新奇現象を発見し、膜の新たな可能性を表現することで、膜系が示す物理現象の原理究明を目的に研究をしています。研究活動を通して、基礎知識を活用し課題を解決する能力を養い、好奇心を持ち自ら調べ学ぶことの楽しさを経験してもらいたく思います。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hamada

次世代の細胞計測技術を創り、ニューロン情報処理の秘密に迫る

次世代の細胞計測技術を創り、

ニューロン情報処理の秘密に迫る

神経情報生理学研究室

Laboratory for Neural Information Physiology

准教授:筒井 秀和(TSUTSUI Hidekazu)

E-mail:

[研究分野]

分子生物学、生理学、生物物理学、細胞計測

[キーワード]

神経細胞、分子センサー、次世代計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

予備知識:分子・細胞生物学や電気回路の基礎などを理解しているとスムーズに研究を開始できますが、初学者にも丁寧に指導します。

求める人材:新しい技術を創出したい人。実験が好きで、試行錯誤や寄り道の楽しさを理解している方。

この研究で身につく能力

分子・細胞生物学、基礎生理学、生物物理学に関する基本的な研究方法や実験手技を理解し、体得します。さまざまな生命現象の仕組みや分子的基礎が詳細に解明されてきましたが、その一方で、広大な領域が未だに謎に包まれたまま残されています。本研究室では、新しい技術を創出し、今までアクセス不可能だった領域に踏み入る意義や楽しさを学びます。こうした新規技術を創り出すための創意工夫、粘り強い探求や試行錯誤を通じて身に付く能力は、学術の世界のみならず、社会や産業の発展を牽引する上で大いに役に立ちます。

【就職先企業・職種】学術、医工学・電気、情報・バイオなど

研究内容

【ニューロン回路の不思議】

柔軟さ、堅牢さ、緻密さを兼ね備えていることが細胞・組織・器官の機能の特徴の一つです。生き物の仕組みを知りたい!そんな素朴な疑問を大切に研究を行っています。具体的には、ニューロン回路における情報処理の秘密に迫るための、新しい細胞計測技術の創出に取り組んでいます。ニューロン回路は究極の生体組織です。0.1ボルト、1ミリ秒程度の電圧信号が回路網を高速に流れ、情報の表現や処理を司っています。この過程を詳細に理解することができれば、疾患の理解や新しい情報処理様式の発見のほか、想像もできない展開も期待できます。しかし、この挑戦は、数多くの障壁に阻まれています。例えば、既存の細胞計測技術では、複雑なニューロン回路の中を伝播する電気信号を十分に詳細に追跡することは困難で、実験的な立場における大きな課題の一つです。研究室では、主に二つの異なるアプローチでこの課題に取り組んでいます。

【次世代の電気生理計測法の探求】

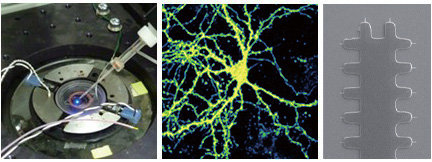

(上)ニューロンの配線メカニズムを用いて作成した微小電極との接合構造

電気生理計測とは、金属やガラス管の微小電極を用いて、細胞の電気的現象を調べる手法の総称です。長い歴史のある計測法ですが、今日の最先端研究でも欠かすことのできない、強力な手法です。しかしながら、細胞認識能を原理的に備えていない、などの本質的な欠点が残されています。研究室では、脳内でニューロンが配線される分子メカニズムと微細加工技術を融合させることで、この課題の解決に取り組んでいます。これまでに、分子生物学的に人工設計したシナプス誘導因子を用いて、特定種のニューロンを特定の電極に接続する基本原理の実証など成功しています。ニューロン活動を読み取る次世代の電気生理技術の創出に向けて、皆さんと様々な工夫をこらし、探求をしていきます。

また、思いもよらぬ方向から、研究の突破口が開けることも多くあります。既成概念にとらわれず、不思議・楽しい!を大切にし、色々な技術や考え方を学際的に学び、日々の研究に活かしていくことを心掛けています。

【ニューロン活動を可視化する分子センサー】

(左)分子センサーの性能試験の様子

(中央)分子センサーを発現した神経細胞

(右)試作した次世代電気生理技術の原理実証用の微小電極

ある種の細胞には膜電位の変化(電圧信号)を感知するための分子が備わり、電圧信号を増幅し、細胞外環境に応じて細胞内の環境を変化させています。こうした分子を部品として使うことで、電圧信号を光の信号として可視化するセンサー分子を創ることが出来ます。研究室ではこれまでに単一細胞の単一スパイクを可視化することなどに成功してきています。皆さんといろいろなアイディアを持ち寄り、センサーのさらなる高速・高感度化を目指したいと考えています。また、細胞に備わるそうした分子が、そもそもどのような仕組みで電圧信号を感知しているのか?といった基礎的な問題にも興味を持って研究を進めています。

主な研究業績

- K. Sekine, et al., Neuron-microelectrode junction induced by an engineered synapse organizer, Biochem. Biophys. Res. Commun. p149935, 2024.

- W. Haga, et al., Development of artificial synapse organizers liganded with a peptide tag for molecularly inducible neuron-microelectrode interface, Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 699, 2024.

- S. Kim, et al., Formation of neuron-microelectrode junction mediated by a synapse organizer, Appl. Phys. Express, vol. 16, 2023.

使用装置

各種光学顕微鏡・走査型電子顕微鏡

電気生理・電気化学計測関連機器

薄膜作成・微細加工装置

細胞・組織培養関連機器

分子生物学関連機器

研究室の指導方針

研究は自由で楽しいものであるべきと考えますが、それもバックグラウンドの正しい理解や確かな実験技術に基づくはずです。まずは正確な実験や観察が行えるようになる事に努めます。研究結果の定期的な発表(プログレスレポート)および論文紹介(ジャーナルクラブ)を通じてプレゼンテーション力を身につけます。英語専門書を一つ選定して、輪読を行い、研究の背後にある概念や文化を理解する事にも重点を置きます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオ研究室 Laboratory on Nanobiotechnology

講師:高橋 麻里(TAKAHASHI Mari)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料科学、細胞生物学

[キーワード]

ナノ粒子、バイオ医療応用

研究を始めるのに必要な知識・能力

探求心があり、努力することを厭わず、向上心がある方ならバックグランドが違っていても研究を楽しむことができます。研究テーマに対して、自分がこの研究を進めるんだという主体的な立場にたつことが必要です。共同研究をすることが多いため、協調性やコミュニケーション能力も必要となります。

この研究で身につく能力

ナノ粒子の合成法、構造・特性評価及び解析方法に関する幅広い知識。金属・磁性・半導体材料とナノ粒子にすることで現れる特徴的な性質に関する一般的な知識。細胞生物学に関する一般的な知識。新たな課題に対して取り組むチャレンジ精神。

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

研究内容

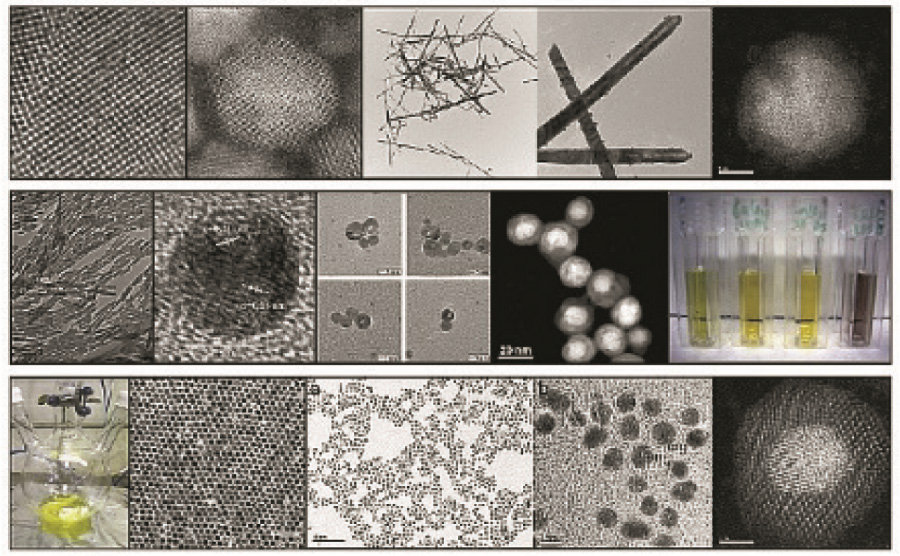

ナノ粒子のバイオ医療応用に関する注目は年々高まっています。私達は金属・半導体・磁性体をナノサイズにすることで現れるバルクとは異なる性質を利用して、ナノ粒子のバイオ医療応用に関する研究を行っています。応用先は様々ですが、主に下記に示す3つの内容に力を入れており、それぞれの用途に合わせたナノ粒子の合成から構造解析、特性評価、応用までの一連の流れを一人の学生が担当して研究を進めます。

1. 磁性体ナノ粒子を用いた細胞内小器官の磁気分離

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

2. 磁気粒子分光を用いたイムノアッセイ

人生100年時代と言われる現代、私達が健康に長生きするためには、疾病の早期発見のための診断技術・精度の向上がますます重要となります。磁気粒子分光(MPS)を用いたイムノアッセイ(抗原抗体反応を用いた抗原の検出)では、種々の磁性体ナノ粒子を合成しMPSで評価し、感度が高いプローブを複数選択することで同時多抗原検出を目指します。

3. アップコンバージョンナノ粒子による光遺伝学的研究

アップコンバージョンナノ粒子とは、波長が長い入射光を照射した際に波長が短い発光を示す蛍光体ナノ粒子です。光遺伝学とは光受容タンパク質を遺伝学的に細胞に発現させ、光で細胞の応答を制御する技術で、この2つを組わせることで、光による生体組織の制御を行う研究をしております。

主な研究業績

- D. Maemura, T. S. Le, M. Takahashi, K. Matsumura, and S. Maenosono: "Optogenetic Calcium Ion Influx in Myoblasts and Myotubes by Near-Infrared Light Using Upconversion Nanoparticles" ACS Appl. Mater. Interfaces 15 (2023) 42196

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, S. Maenosono: "Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic–Plasmonic Hybrid Nanoparticles" ACS Nano 16 (2022) 885

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono: "Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes" Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡(TEM) 超伝導量子干渉磁束計(SQUID)

走査透過型電子顕微鏡(STEM) 動的光散乱測定装置(DLS)

X線回折装置(XRD) 共焦点レーザー顕微鏡(CLSM)

X線光電子分光装置(XPS) 核磁気共鳴装置(NMR)

研究室の指導方針

常に新しい内容の研究を行っており、研究内容に関しては教員が学生へ毎回指示を与えるのではなく、学生自身にも実験と論文調査から次の方向性を決めるといった、一緒に研究を進めていくスタンスで研究を行います。その過程で卒業後の進路(就職希望か進学希望)に合わせて必要な基礎知識と研究力が身につくように指導します。また、分野外の方でも最前線の研究が行えるように効率的な努力の仕方や学習法を身に着けられるように指導しますので、心配なことや研究に関する疑問等は積極的に相談してください。そのためにはコミュニケーション能力も重要であり、卒業後の社会人にとって必要不可欠なスキルが身につくようにサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

固体ナノ化学研究室 Laboratory on Solid-State Nanochemistry

教授:後藤 和馬(GOTOH Kazuma)

E-mail:

[研究分野]

物理化学、無機材料化学

[キーワード]

核磁気共鳴(NMR)、炭素材料、二次電池(リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、次世代電池)、その場分析

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学の基礎知識があれば研究をすみやかに始められますが、必要なことは学ぶという意欲さえあれば知識の有無は問題ありません。研究を通して自分の成長(能力的&人間的)を望み、新しいことに取り組む意思があれば大丈夫です。

この研究で身につく能力

ものづくりに始まり、測定機器による分析、得られた実験結果・測定結果の考察までを行うので、無機材料を中心とした材料合成の実験技術、電池作製および評価の技術、NMRをはじめとする各種機器分析の技術など幅広い技術が身につきます。また、研究室でのセミナーや学会発表、海外研究グループとの国際交流を通してプレゼンテーション能力、英語力なども磨かれます。しかし一番大事なことは、得られた実験・測定結果から「物質の中で何が起きているか」を総合的にとらえ考察する能力や、課題を解決し研究をまとめるための論理的な思考力など、AIにとって代わられることのない「人間」としての考える力であり、これを特に重視しています。社会に出て長くずっと第一線で活躍できる能力を持った人になってもらいたいと考えています。

【就職先企業・職種】 化学・材料メーカー、電機・電池・自動車および関連メーカー、分析機器メーカー、公設試験研究機関、教員

研究内容

ナノサイズの空間や表面などの構造、およびミクロな環境を解明することをテーマとして、細孔物質(物質の中に多数の小さな穴=細孔をもった固体材料)の内部空間や、黒鉛などの層状化合物の層間に吸蔵された分子やイオンの状態、動的挙動、内部空間の表面状態などを、核磁気共鳴(NMR)法を中心に様々な方法で研究しています。内部空間への分子やイオンの導入(インターカレーション)は電池電極反応とも密接な関連があることから、特にリチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池や今後実用化が期待される次世代電池など、各種二次電池の電極材料の研究を積極的に進めています。

【固体NMR開発と二次電池電極の状態分析】

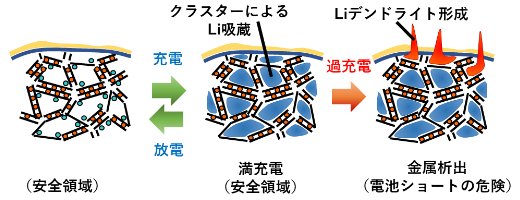

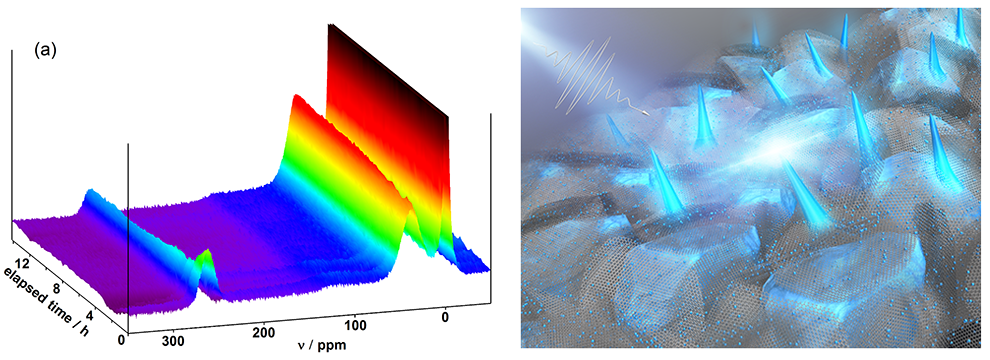

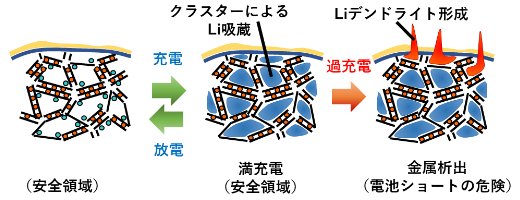

電池のリアルタイムNMR解析(左上)*),金属リチウム析出イメージ(右上)2.

非晶質炭素の充電,過充電挙動モデル(下)2.

*) K.Gotoh et al., Carbon (2014).

・固体材料についてのNMRは、固体物質中の局所構造やダイナミクスの解析に極めて有効な分析手法です。特にナノ空間の構造や環境を調べる際には、吸着された物質中の原子やイオンを「プローブ(探針)」として利用し直接的に内部環境を調べることができます。よって、リチウムイオン電池やナトリウムイオン電池ではそれぞれリチウム、ナトリウムのNMR共鳴信号を解析することで、電池内部の微小な状態変化を検出できます。軽元素であるリチウムやナトリウムは電子顕微鏡やX線分光など他の分析手段では直接観測が非常に難しいため、NMRでリチウムやナトリウムなど電荷を担持する重要な核種の状態を観測することが、イオンの吸脱着メカニズム、すなわち電池の充放電メカニズムの解明に大きく役立ちます。

・最新のリチウムイオン電池や次世代電池であるナトリウムイオン電池、全固体電池などの電極内に吸蔵されたリチウム、ナトリウムの状態を解明しています。充放電により刻々と変化する内部環境をリアルタイムで観測するためには、電池の「その場観測(オペランド解析)」が必須となるため、電池観測のための高感度オペランドNMR法の開発を積極的に進めています。本手法により電池が過充電された際の金属析出メカニズムも解明できるため、安全性評価にも貢献できます。

・充放電メカニズムの解析から、新たな材料の設計指針を立て、それに基づいた負極材料の開発を行っています。炭素材料は以前から負極に用いられてきましたが、次世代電池用電極材料としても期待できることから、新たな炭素材料の開発を進めています。

主な研究業績

- Dynamic nuclear polarization -nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials. H. Ando, K. Suzuki, H. Kaji, T. Kambe, Y. Nishina, C. Nakano, K. Gotoh*, Carbon, 206, 84 (2023).

- Mechanisms for overcharging of carbon electrodes in lithium-ion/sodium-ion batteries analysed by operando solid-state NMR. K. Gotoh*, T. Yamakami, I. Nishimura, H. Kometani, H. Ando, K. Hashi, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 8, 14472 (2020).

- Combination of solid state NMR and DFT calculation to elucidate the state of sodium in hard carbon electrodes. R. Morita, K. Gotoh*, M. Fukunishi, K. Kubota, S. Komaba, T. Yumura, N. Nishimura, K. Deguchi, S. Ohki, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 4, 13183 (2016).

使用装置

Bruker AVANCE NEO 400MHz NMR(固体測定専用)拡散測定システム付, Bruker AVANCE Ⅲ500MHz-NMR(固体対応)オペランド測定用特殊プローブ付

X線回折,X線光電子分光(XPS),熱分析,電子顕微鏡,ガス吸脱着装置,電気化学測定装置(充放電試験装置等),電池作製設備(グローブボックス等),高温熱処理炉(2200℃)

研究室の指導方針

社会人としてどのような分野でも力を発揮できる基礎力と、専門家として活躍できる知識経験の、両方を持った人になってもらうことを目的として指導します。定期的な研究室でのセミナーや報告会がありますが、実験については装置の都合により個々のスケジュールがかなり異なってくるので、自分自身で研究計画を立案し、実行してもらうことになります。国内外の学会での発表のほか、海外研究グループや企業と進めている多彩な共同研究にも積極的に参加してもらい、国際的な幅広い視野を持てる機会を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/gotoh-www/