研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。「光で細胞内遺伝子発現を制御することに成功」-核酸医薬への応用に期待-

「光で細胞内遺伝子発現を制御することに成功」

-核酸医薬への応用に期待-

ポイント

- 超高速光架橋型人工核酸(CNVD)を用いることで遺伝発現を制御可能

- 悪性遺伝子の発現抑制にも応用可能

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科生命機能工学領域の藤本健造教授は、超高速光架橋型人工核酸(CNVD)を用いることにより細胞内の標的遺伝子の発現を制御することに成功した。

遺伝子の過剰発現*1は細胞の異常増殖などを引き起こし、細胞の癌化と深く関係している。核酸医薬*2は標的遺伝子に直接作用し、発現量を抑制することができるため、癌の治療薬として注目されているとともに、高い選択性を有するため副作用の低減も期待できる。しかし、これまで様々な人工核酸を用い、遺伝子の過剰発現を抑制する試みが行われてきたが、いまだ完全に抑制することはできていない。 今回藤本研究室のグループは、乳癌由来の培養細胞であるHeLa細胞を用い、モデル系である標的遺伝子の発現を、超高速光架橋型人工核酸*3(CNVD)を組み込んだDNAプローブ*4を用いることによりほぼ完全に抑制することに成功した。光照射の場所やタイミングにより遺伝子発現を制御することができるため、疾患部位のみに薬効を発揮させることができる。また、光照射エネルギーにより遺伝子発現量を制御することができるため、細胞内遺伝子発現を最適な量に調節することが可能となった。これにより従来は困難であった発現量の調節も可能となる。 今後、遺伝子の異常発現を伴う細胞の癌化に対し、有用な治療法となると期待できる。また、超高速光架橋核酸(CNVD)は日華化学株式会社より販売されており、本研究成果の普及に大きく寄与することが期待される。 本成果はWiley誌Chemistry-an Asian Journal(インパクトファクター 3.69)に表紙掲載論文として6月1日に公開される。 |

|

細胞内での様子を表したイメージ図、光照射により超高速光架橋型人工核酸を含むDNAがターゲットmRNAに光架橋する様子 |

| 図1.光照射による細胞内遺伝子発現の光制御しているイメージ図 光応答性人工核酸を組み込んだDNAプローブを細胞内に導入し、光照射により細胞内遺伝子発現を抑制することに成功している。特に照射エネルギーを調節(リモコン)することにより発現量を制御することができ、リモートでも遺伝子発現量の調節に成功した。 |

|

図2. 光架橋型人工核酸を組み込んだDNAプローブによる遺伝子発現の抑制

光架橋型人工核酸を組み込んだDNAプローブを細胞内に導入し、光照射を行うと、標的のメッセンジャーRNA(mRNA)と光架橋する。それにより翻訳を阻害するため、遺伝子発現を抑制することが可能となる。

図3. 超高速光架橋型人工核酸(CNVシリーズ)

超高速光架橋型人工核酸(CNVシリーズ)は数秒の光照射でDNAやRNA間をつなげることができる。世界最高速を誇るCNVシリーズは藤本研究室オリジナルな分子であり、日華化学株式会社より販売が開始されている。

<今後の展開>

細胞の癌化の多くは遺伝子が傷つき、遺伝子の発現パターンが変化したことを原因とする。今回、光照射による発現量の制御は、遺伝子の過剰発現を伴う細胞の癌化に対し、その発現量を適切な範囲内に調節できる可能性を有しており、近年注目されている核酸医薬としての展開が期待される。

<用語解説>

*1 遺伝子の過剰発現

DNAにコードされた多くの情報はRNAへと転写された後、たんぱく質へ翻訳される。通常、この一連の流れは精密に制御されているが、何らかの原因でストッパーが外れたかのようにこのサイクルが回り続けることがある。これを遺伝子の過剰発現と呼び、細胞の癌化の一つの原因でもある。

*2 核酸医薬

医薬品の一つの種類であり、DNAやRNAなどを直接医薬品として用いる薬剤の総称。核酸類の高い配列認識能を利用し、標的とする分子のみに作用する分子標的薬の一種。これまで主流とされてきた抗体医薬とは異なり、副作用の低減が期待できる。近年、新たな医薬品として注目されており、すでに市販されているものもいくつかある。

*3 超高速光架橋型人工核酸

DNAやRNAなどの核酸同士を連結することができる人工核酸であり、有機化学的に合成される。特に、藤本研究室が報告しているCNVシリーズは数秒の光照射により反応する世界最高速の光架橋型人工核酸である。

*4 DNAプローブ

短鎖の合成DNAであり、今回の実験ではGFPのmRNAのアンチセンス核酸として機能する。配列を自由に設計することができるため悪性遺伝子に対し、設計することでその遺伝子発現を抑制することができる。

<論文>

| 掲載誌 | Chemistry an Asian Journal |

| 論文題目 | Strong Inhibitory effects of antisense probes on gene expression through ultrafast RNA photo-crosslinking |

| 著者 | Kenzo Fujimoto, Hung Yang-Chun, Shigetaka Nakamura |

| DOI | 10.1002/asia.201801917 |

令和元年6月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/06/01-1.html蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

蛍光タンパク質フォトルミネッセンスの電気制御に成功

ポイント

- 蛍光タンパク質とは下村脩らが発見したGFP及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、基礎医学・生物学研究に広く利用されている。今回、金属と水溶液の界面に蛍光タンパク質を配置し、そのフォトルミネッセンス(蛍光)を電気制御することに世界で初めて成功した。

- この原理をもとに、蛍光タンパク質を用いた微小ディスプレイの作成と動作にも成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科のTRISHA, Farha Diba(博士後期課程学生)、濱宏丞(博士前期課程学生・研究当時)、生命機能工学領域の今康身依子研究員、平塚祐一准教授、筒井秀和准教授らの研究グループは、蛍光タンパク質のフォトルミネッセンス(蛍光)を電気的に制御する手法を世界で初めて確立し、この原理を用いた微小ディスプレイの作成と動作に成功した。

蛍光タンパク質とは、下村脩らによりオワンクラゲから最初に発見された緑色蛍光タンパク質(GFP)及びその類縁分子の総称で、大きさおよそ4ナノメートル、成熟の過程で自身の3つのアミノ酸が化学変化を起こし明るい蛍光発色団へと変化する。生体内の細胞や分子を追跡したり、局所環境センサーを作ったりすることが可能になり、GFPの発見は2008年のノーベル化学賞の対象になった。蛍光タンパク質は多様な光学特性を示すことでも知られ、例えば、フォトスイッチングという現象を使うと、蛍光顕微鏡の空間解像度を格段に良くすることができ、その技術も2014年のノーベル化学賞の対象に選ばれた。 研究グループは、金薄膜に蛍光タンパク質を固定化し、±1~1.5V程度の電圧を溶液・金属膜間に印加することによりフォトルミネッセンスが最大1000倍以上のコントラスト比で変調される現象を発見した。またこの原理に基づいた、大きさ約0.5ミリのセグメントディスプレイの試作と動作に成功した(下図)。 本成果は、5月8日(水)に「Applied Physics Express (アプライド・フィジックス・エクスプレス)」誌に掲載された。 なお、本研究は、国立研究開発法人理化学研究所・光量子工学研究センターとの共同研究であり、また、科学研究費補助金、光科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究支援財団などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

基礎医学・生物学研究で広く使われている蛍光タンパク質の性質は、溶液や細胞内環境において詳しく調べられてきた。今回、金属―溶液の界面という環境において、新たな一面を示すことが明らかになった。現状での表示装置としての性能は既存技術に比べれば動作速度や安定性の点で及ばないものの、今後、電気制御メカニズムの詳細が明らかになれば、蛍光タンパク質の利用は、分子センサー素子など、従来の分野を超えてより多様な広がりをみせる可能性がある。

<論文情報>

"Electric-field control of fluorescence protein emissions at the metal-solution interface"

(金属・溶液界面における蛍光タンパク質発光の電圧制御)

https://iopscience.iop.org/article/10.7567/1882-0786/ab1ff6

T. D. Farha, K. Hama, M. Imayasu, Y. Hiratsuka, A. Miyawaki and H. Tsutsui

Applied Physics Express (2019)

令和元年5月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/16-1.htmlモデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

|

|

|

モデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

滋賀医科大学神経難病研究センターの杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科/生命機能工学領域の永井 健講師は、動物集団が群れをつくる際のメカニズムを解明しました。これにより将来的に渋滞時や災害時の群衆の効率的な流動制御や、ロボットの群知能制御などへつながることが期待されます。この研究成果は、平成31年2月18日に英国科学誌「Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)」に掲載されました。

<ポイント>

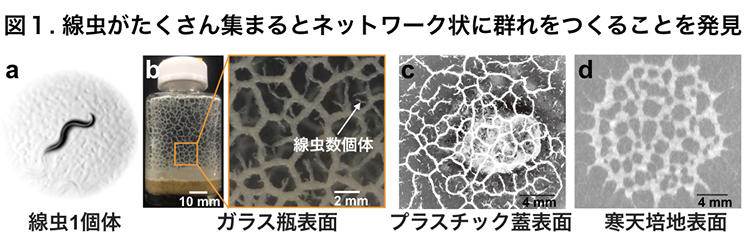

- 生物学でよく使われる線虫という動物がたくさん集まるとネットワーク状に群れることを発見。

- 線虫の群れと、人、鳥、魚の群れは共通するメカニズムで形成されることを強く示唆。

<概要>

- 半世紀近く世界中で研究されているモデル動物の線虫C. エレガンスが、集団でネットワーク状の群れをつくることを発見。世界で初めてモデル動物の集団行動の実験システムを開発。

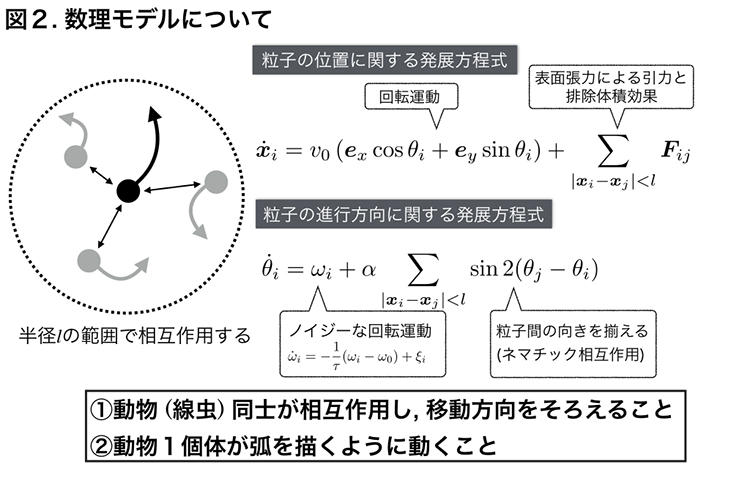

- 人、鳥、魚の群れ形成メカニズムの理論的研究で用いられてきた数理モデルをもとに数値シミュレーションを行った。

- その結果、①ぶつかった線虫が移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことが、線虫の不思議なネットワークをつくる鍵であることを明らかにした。

- 渋滞時や災害時の人の集団行動の解析やロボットの群知能の効率的制御につながることが期待できる。

<内容詳細>

【研究背景と経緯】

夕暮れどきに浮かぶ鳥の群れや水族館のイワシの群れなど、大量の動物による組織的な行動は多くの人を魅了します。また駅などの混雑時や渋滞時の人の群衆を効率的に流動させることは重要な問題です。これまで、群れ形成について理論研究が盛んに行われ、様々な群れに共通する形成メカニズムの存在が予言される一方、実験的な証明はほとんどありませんでした。これは、野外の鳥や魚の大規模な群れを実験室に再現することが不可能という、ある意味、当然の理由によるものでした。

土壌に生息する線虫C. エレガンス(図1a)は、モデル動物として半世紀近く研究され、細胞死機構の発見や緑色蛍光タンパク質の動物応用などで数々のノーベル賞の対象となりました。われわれは、線虫の体長はわずか1 mm弱であるため、仮に一度に大量飼育できれば、コンパクトな群れ形成の解析システムを作れるのではないかと考えました。さらにモデル動物としての利点である変異体を用いた解析ができることから、過去の理論的研究で提案されたメカニズムを実験的に検証できると考えました。

滋賀医科大学の杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学の永井 健講師は、線虫C. エレガンスを大量飼育する方法を確立し、集団によりネットワーク状に群れをつくることを発見しました(図1)。実験と数理シミュレーションを組み合わせた解析の結果、①隣接する線虫同士が相互作用し移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことがこの群れの形成条件であることを明らかにしました(図2)。このメカニズムは人や鳥、魚の群れ形成の理論的研究から提唱されてきたものと類似していることから、本研究は、群れ形成の根底に共通のメカニズムがあることを実験で強く示唆した初めての例となります。

【研究内容】

線虫の飼育では通常、寒天培地上に塗布した大腸菌を餌として与えますが、この従来法では餌が枯渇すると線虫の増殖は止まってしまい、大量の線虫を得ることはできません。そこで本研究では、技術的ブレークスルーの1つとして、栄養に富む「ドッグフード」を線虫の餌として利用することにより、餌の枯渇なく、大量の線虫C. エレガンスを飼育することが可能になりました。そして驚くべきことに線虫集団はガラス表面(図1b)、プラスチック表面(図1c)、寒天培地表面(図1d)でネットワーク状に群れることを発見しました。この群れ形成の意味は、1個体では乾燥状態で干からびてしまう線虫が集団で群れることにより、表面張力により水を保持し、乾燥への耐性を獲得することにあると考えられます。

次に、1個体レベルと集団レベルの線虫の観察から、図2に記載の①と②が特徴的な線虫の運動であると示されました。この単純な物理的条件は過去の人や鳥、魚の群れの理論的研究から予想されたメカニズムと類似していることから、過去のこれらの研究をもとに数理モデルを作成しました。このモデルはシミュレーションにおいて線虫のネットワーク状の群れを再現しました。

つづいて、実験とシミュレーションで数理モデルのパラメータを変えた場合のそれぞれの結果の整合性を確認し、モデルの正確性を検証しました。まず上述①と②の条件(図2)に焦点をあて、線虫周囲の湿度を変えることにより相互作用の強さを変えることや(図3)、描く弧の大きさが小さい線虫変異体を用いた実験を行いました(図3)。その結果、数理モデルのシミュレーションと実験結果はよく一致しました。さらに神経科学分野の最先端テクノロジーであるオプトジェネティクス(p4参照)を用いた実験結果も再現されました。以上の実験とシミュレーションを用いた検証から、上述2条件(図2)が線虫集団による群れ形成の基本メカニズムであると結論づけました。

【今後の展開】

本研究は、人や鳥、魚などの動物集団の群れ形成に共通するメカニズムの存在を初めて実験的に示しました。今後、まずこの独自のモデル動物を用いた実験システムを用いて、さらに数理モデルの正確性を高める予定です。このようなモデルは、避難時や渋滞時の人の動きの解析につながります。実際、国内においても企業と大学が連携して、魚の群れが協調して行動する仕組みを自動運転技術に応用し、渋滞緩和に活かすための共同研究を実施しています。また、災害時や祭典での群衆の渋滞における圧死を避けるための緊急避難方法の解析は類似のモデルを用いて行われており、今後、本研究により数理モデルによる予測精度が向上すれば、効率的な避難方法の提案などにつながります。人間以外にも羊や魚の群れの効率的な制御を行うことにより、畜産や漁業などにも有用な知見を与えることも期待できます。

また、世界中で盛んなロボット開発では、ロボット単体では困難な作業を集団で行わせるため、群知能と呼ばれるアルゴリズムの開発が進められています。例えば、スイスの会社は超小型群ロボットKilobotを開発し、群制御を通して、がれき中の生存者探索や汚染物質除去などを実現しようとしています。本研究は、これらの研究分野とも密接に関連していくことが期待されます。

【参考図】

【論文情報】

| 論文名 | C. elegans collectively forms dynamical networks |

| 著者名 | Takuma Sugi*, Hiroshi Ito*, Masaki Nishimura, Ken H. Nagai* (*は責任著者) |

| 雑誌名,巻号,DOI | Nature Communications (2019年2月18日 (日本時間) 付 電子版), doi:10.1038/s41467-019-08537-y |

【研究資金情報】

- 科学研究費補助金 基盤研究(B)、若手研究(B)、新学術領域研究

- 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」

- 持田記念医学薬学振興財団

【用語説明】

- 線虫C. エレガンス

土壌に生息する非寄生性の線虫で、正式名称はセノハブダイディス・エレガンス。分子遺伝学的な解析の可能なモデル動物の1つ。半世紀近く前にシドニー・ブレナーにより利用され始め、細胞死の発見、RNA干渉の発見、緑色蛍光タンパク質の個体レベルでの応用により2002年と2006年のノーベル医学生理学賞、2008年のノーベル化学賞の対象となった。1998年には多細胞生物で初めて全ゲノム配列の解読が終了した。ヒトの遺伝子数と同程度の約2万個の遺伝子を持ち、それらの中にはヒトの遺伝子と類似したものが40%弱も含まれる。また体が透明なため、体外から体を傷つけずに蛍光観察できる。 - オプトジェネティクス

光遺伝学と呼ばれる、最先端のテクノロジー。光感受性のイオンチャネル分子を標的の神経細胞に発現させ、光刺激によりそのイオンチャネルを活性化させることで標的の神経細胞を活性化できる。線虫の場合、体が透明で光透過性が高いので、体を傷つけずに標的の神経細胞のみを活性化させることができる。本研究では、前進と後進を駆動する神経細胞にイオンチャネル分子を発現し、活性化した。

平成31年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/02/19-1.html「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発 -細胞組織工学へ新たな道-

「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発

-細胞組織工学へ新たな道-

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子研究室らは、日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)の新しい機能を発見しました。3Dプリンターで凹凸にパターン化したポリスチレン基板(武藤工業株式会社作成)の上でサクランゲルを作成することで、このパターンが転写されたゲルを得ました。ゲル内部の分子配列は特殊であり凹部のみでサクラン分子鎖が配向し、細胞をその上に播種すると細胞のほとんどがそれに沿って伸展することが見いだされました。

スイゼンジノリは日本固有種の食用藻類で福岡県、熊本県の一部で地下水を利用し養殖されています。このスイゼンジノリの主成分であるサクランは、2006年本学の岡島らによって発見され、天然分子の中で最も大きな分子量を持ち、高い保水能力(ヒアルロン酸の5倍~10倍)と抗炎症効果を持つ新機能物質として注目され、現在では化粧品を中心に幅広く用いられています。研究チームは昨年このサクランの高い保水能力に着目し、サクラン・レーヨン混紡繊維"サク・レ"を作製するなど、人体に接触する材料としての研究を進めてきました。並行してサクランが作るゲルの細胞適合性などを系統的に研究する中で、今回の発見に至りました。 このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。これが細胞を並べるメカニズムです。また、サクランは光合成を行うラン藻(スイゼンジノリ)が作る物質であるため、空気と水と日光さえあれば作ることが可能であり、生産時に大気の二酸化炭素(CO2)削減に貢献する究極にエコな物質といえます。  写真 パターン化サクランゲル(左:ゲル,右:ゲル上の伸展細胞) 本成果はアメリカ化学会誌 [ACS Applied Materials & Interfaces(インパクトファクター8.1)] でオンライン公開され近く印刷公開予定です。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、iPS細胞の発見に端を発し、細胞組織工学の分野が活発化してきています。しかし、細胞を配向させる技術が無いと人工臓器も単なる分化細胞の塊にすぎません。そこで、細胞を適所で配向させる技術が待たれています。

<作製方法>

3Dプリンタで作成したマイクロプラスチック棒のアレイの上にサクランをキャストした。得られたフィルムはプラスチック棒の間でサクランが棒に対して垂直に配向することが分かりました(図1)。

<今回の成果>

このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。この上に、L929マウス線維芽細胞を播種した所、細胞はサクランの配向に応じてパターン化した配向性を示すことが分かりました(図2)。

<今後の展開>

ほとんど全ての臓器は配向しており細胞を配向させるこの技術は組織工学に極めて有用と考えられる。サクランは元来緊急時の火傷治療膜、臓器癒着防止膜、湿布剤に応用できると報告してきましたが、今回人工血管、人工皮膚など、組織工学用基板へ応用展開も期待できます。

| <参考図> | ||

|

|

|

| 図1 3Dプリンタで作成した基板上でキャストしたサクランの偏光顕微鏡注3)写真(530nmの鋭敏色板使用) 左2つは上からの観察、右は横からの観察 | ||

|

||

| 図2 播種した細胞の写真(ほぼすべての細胞が左右に伸展している) | ||

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島らによって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成31年1月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/21-1.html環境・エネルギー領域の高田特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の高田 健司特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択されました。

公益財団法人京都技術科学センターでは、近畿地方及び周辺地域 (北陸3県、中・四国地方) の理工学系学部あるいは大学院研究科を有する大学 (付置研究所を含む) 及び工業高等専門学校並びに公的試験研究機関に所属し、科学技術分野において将来の発展を期待される優秀な研究開発を行う若手研究者に対して、研究開発費の助成を行っています。

■採択期間

平成30年度より1年間

■研究課題

「リビング重合を利用した桂皮酸由来多官能性高分子の合成」

■研究概要

近年、急速に発展している天然物由来高分子をより高機能なものにするため、本研究では多数の官能基を有した桂皮酸系高分子の分子量及び構造を制御して合成することを目的としています。桂皮酸は木材にも多く含まれる多官能性分子であり、これを高分子化することで上記目標の達成および新規材料の開発を目指しています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。天然物のリビング重合は学生のころから興味があった分野でしたので、本研究に助成していただく京都技術科学センター、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。これを励みに研究を加速できればと思います。

平成30年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/09/12-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/07/05-1.html物質化学領域の長尾准教授の研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾祐樹准教授の研究成果をまとめた論文が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。(Invited Feature Article)

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 12547-12558.

■著者

Yuki Nagao *

■論文タイトル

Proton-Conductivity Enhancement in Polymer Thin Films

■論文概要

プロトン伝導性薄膜は固体高分子形燃料電池の反応場でアイオノマーと呼ばれ、プロトン交換膜から電極触媒へのプロトンの輸送を行っている。長尾准教授はアモルファス高分子の構造を基板界面や金属界面との相互作用を用いて変化させ、高分子の配向構造や組織構造とプロトン伝導性の関係を調べてきた。Langmuir誌の編集者から、長尾准教授の研究成果をレビューの形でまとめて掲載する機会を与えられたため、招待論文として執筆を行った。

■採択にあたって一言

これまでの研究成果は共同研究者と多くの学生さんに支えられてきました。この場をお借りして皆様に心よりお礼を申し上げます。また、レビューの執筆の機会を与えてくださった関係者各位にお礼申し上げます。

参考: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01484

平成29年11月9日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/9-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/25-1.html従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用新型高性能バインダーの開発に成功

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用

新型高性能バインダーの開発に成功

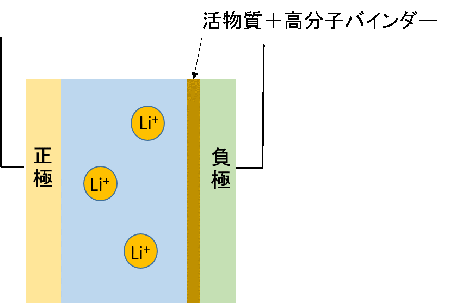

ポイント

- 従来型バインダー材料であるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)を代替し得る特性を有するリチウムイオン2次電池用新型高性能高分子バインダーの開発に成功した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDFを用いた場合よりも約1.5倍高い放電容量が観測された。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教(当時)らはリチウムイオン2次電池*1における電極―電解質界面抵抗*2を大幅に低減し、PVDFを代替し得る高機能性高分子バインダーの開発に成功した。 リチウムイオン2次電池用バインダー (図1)としては、長きにわたってポリフッ化ビニリデン(PVDF)が広範に用いられてきた。活発な基礎研究が展開されてきた正極・負極、電解質等の部材に常に脚光が当たってきた一方で、バインダーに関しては近年論文数は向上しているものの、十分に検討されていなかった。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

|

|

| 図1.Liイオン2次電池における負極バインダー | 図2.BIAN型高分子バインダーの設計概念 |

|

|

|

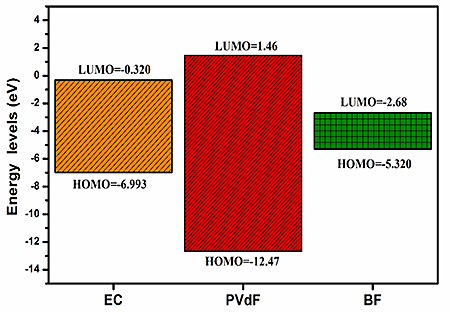

| 図3.EC、PVDF及びBIAN型高分子バインダーのHOMO、LUMOエネルギー準位 | |

|

|

|

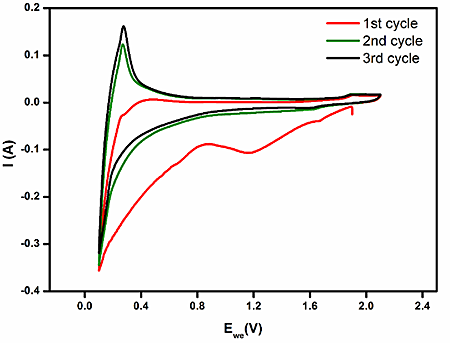

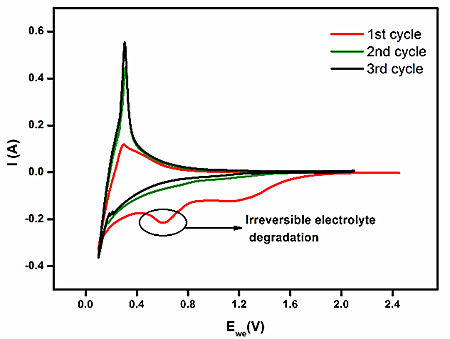

| 図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム | |

|

|

|

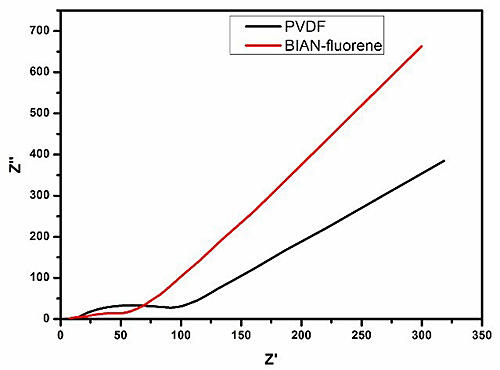

| 図5.BIAN型高分子及びPVDFを用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル | |

<用語解説>

1.リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

2.電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

3.HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

4.LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

5.サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成29年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/17-1.html多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

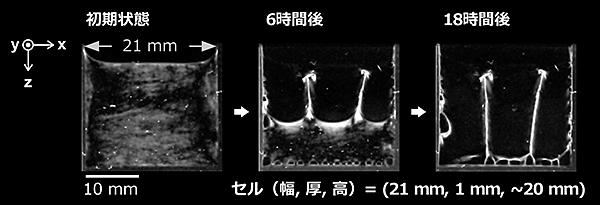

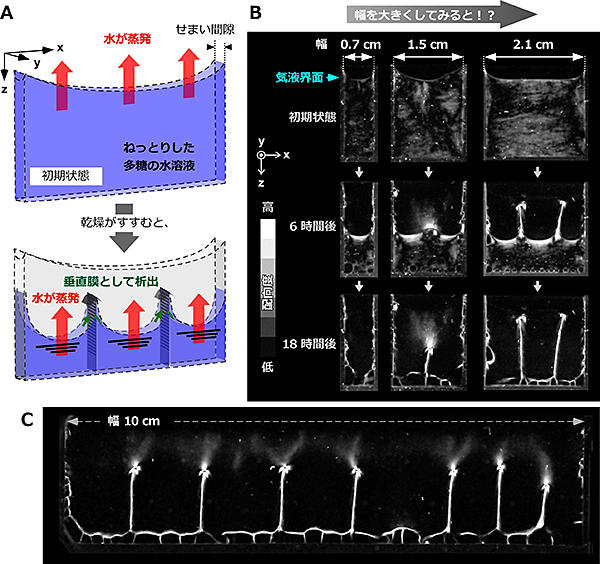

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/21-1.html「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発 -日本固有バイオマスからの新機能繊維-

「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発

-日本固有バイオマスからの新機能繊維-

ポイント

- 従来の機能性繊維には乾燥肌には痒みを与えるなどの問題点があった

- 独自の技術でサクランとレーヨンを混合紡糸することに成功

- 新繊維は従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を示すことが分かった

- サクランの導入によりレーヨンの表面構造が変化することを発見

- 新機能繊維として高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化へ期待

|

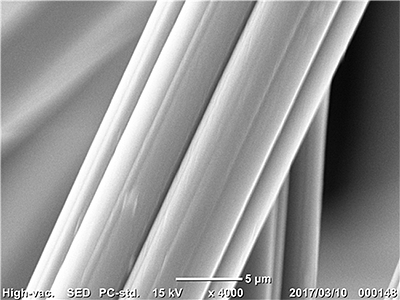

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子達雄教授らは、グリーンサイエンスマテリアル株式会社(GSM、社長金子慎一郎、熊本県熊本市)およびオーミケンシ株式会社(社長石原美秀、大阪市中央区)とともに、レーヨンに日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)を練り込む独自技術を開発し、従来のレーヨンより抱水性を26%も向上させる新素材の作製に成功しました。伊藤忠商事子会社の株式会社ロイネ(社長・木下昌彦、大阪府箕面市)が主に乾燥肌・ベビー向け下着として製品化・販売を目指します。   写真 サク・レ(左:実体像、右:走査型電子顕微鏡像「レーヨンのスムーズな表面がサクランでおおわれている」) そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を試作したところ、その吸放湿性は綿ベア天竺よりも20%高まることが分かりました。この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、従来化学繊維を改良することで開発される新機能繊維が注目され我々のQOL向上に役立っています。しかし化学繊維は敏感肌や乾燥肌の痒みの原因となる場合もあり天然素材、例えば綿やレーヨン注3)、シルク等の優れた保湿性能が見直されています。しかし、従来のレーヨンの保湿力は限界があり、これが下着や裏地に使用された場合、乾燥肌や敏感肌の方々に更に心地よく着用してもらうためには保湿力向上の改善が望まれています。

<作製方法>

「セルロースをビスコース法で溶解した原液に独自技術でサクランを混合し、レーヨン繊維にサクランを練り込みます。

<今回の成果>

レーヨン繊維にサクランを練り込む条件の最適化を行い混紡糸を作製しました。これにより、レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが走査型電子顕微鏡注4)により分かりました(参考図1)。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面にサクランが存在していることが確認できます。さらに、このサク・レ(0.1%)に水を少量添加したところ水を2.78倍程度吸収することが偏光顕微鏡注5)観察により分かりました。この値はレーヨンのみの観察結果2.16倍と比較すると、サクラン添加により28%程度吸水量が向上したということとなります(参考図2)。

実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かりました。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているためレーヨン繊維の持つ独特なソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品より遥かにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されました。そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を混編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも20%高まることが分かりました。

<今後の展開>

この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。

<参考図>

|

| サク・レの実体像 |

| 従来レーヨン | 0.1% サクラン+レーヨン |

|

|

図1 サク・レの走査型電子顕微鏡像 レーヨンのスムーズな表面(左図)がサクランでおおわれている(右図)

|

|

図2 サク・レの偏光顕微鏡像 水添加により繊維の直径が平均約15ミクロン(左図)から平均約25ミクロン(右図)に増加したことが分かる。また、水添加後も分子配向による繊維の着色が維持されていることが分かる。

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が13μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で10μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島麻衣子によって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)レーヨン

絹に似せて作った再生繊維であり光線(英:ray)と綿 (cotton) を組み合わせた言葉である。パルプなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし、酸の中で紡糸(湿式紡糸)して製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と異なり、加工処理したあと埋めると土に還る。そのため、レーヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされる。絹に似た光沢・手触りが特徴。洋服の裏地などに用いられる。

注4)走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡の一種。電子線を絞って電子ビームとしてサンプルに照射し、そこから放出される二次電子、反射電子等を検出する事でサンプルの表面の構造を微細に観察できる。細い電子線で試料を走査(scan)し、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察試料は高真空中(10-3Pa以上)に置かれ、この表面を電界や磁界で絞った電子線(焦点直径1-100nm程度)で走査する。走査は直線的だが、走査軸を順次ずらしていくことで試料表面全体の情報を得る。

注5)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成29年7月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/07-1.html最高水準のリチウムイオン輸率を示す液状電解質の開発に成功 ― 次世代高容量電極への活用に期待 ―

最高水準のリチウムイオン輸率を示す液状電解質の開発に成功

― 次世代高容量電極への活用に期待 ―

ポイント

- 高イオン伝導度と0.9以上の高リチウムイオン輸率を併せ持つ高性能リチウムイオン輸送性電解質の開発に成功した。

- 本電解質は電気化学的安定性においても優れ、実際にハーフセル(Li/電解質/Si)を構築し充放電試験を行ったところ、可逆的な充放電挙動と共に非常に高い放電容量(>2500mAh/g)を示した。

- 安全志向の高性能電解液として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教らはリチウムイオンを90%以上高選択的に輸送する液状電解質の開発に成功した。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

安全志向の高性能電解液として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、マグネシウム電池、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

図1.

(a) イオン液体/メシチルジメトキシボラン体積比とリチウムイオン輸率の関係

(b) イオン液体/メシチルジメトキシボラン系(v/v = 1/2)の直線走査ボルタモグラム

(c) Li/電解質/Si型セル[1-アリル-3メチルイミダゾリウム FSI/メシチルジメトキシボラン(v/v = 1/2)]の充放電曲線 (0.3 C)

(d) Li/電解質/Si型セル[1-アリル-3メチルイミダゾリウム FSI/メシチルジメトキシボラン(v/v = 1/2)]の充放電における各サイクルのクーロン効率

<用語説明>

リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン輸率:

系内におけるすべてのイオン種の移動において、リチウムイオンが移動する割合。系内を移動するイオンがすべてリチウムイオンである場合には1となる。

電位窓:

電解質材料を安定に使用可能な電位の範囲。電池の作動電圧よりも広い電位窓を有する電解質が求められる。高電圧の電極系の発達に伴い、より広い電位窓を示す電解質材料が求められつつある。

平成29年7月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/04-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介されました。

■掲載誌

Journal of Visualized Experiments (JoVE) 2017, 122, e55274.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Kensuke Osada, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

■タイトル

Methods for the self-integration of megamolecular biopolymers on the drying air-LC interface

■概要

米国マサチューセッツ州のビデオ誌において、著者らが開発した偏光システム導入型の光学的観察法が取り上げられた。実験デモンストレーションとして、乾燥環境下にある生体高分子の水溶液が気液界面で自己配向・自己集積する様子が紹介されている。液晶性を示す生体高分子(天然多糖類、骨格タンパク質、DNAなど)水溶液の蒸発面と垂直な方向から光学的に観察する技術を構築することで、集積の経時変化を可視化することに成功している。この技術によって、生体高分子の乾燥環境下にあるユニークな振る舞いを理解できるだけでなく、人工的な材料の設計指針が得られると期待される。

参考: https://www.jove.com/video/55274/methods-for-self-integration-megamolecular-biopolymers-on-drying-air

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-2.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が国際学術誌Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistryのfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が国際学術誌Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistryのfront coverに採択されました。

■掲載誌

Journal of Polymer Science Part A, Polymer Chemistry(Wiley)2017, 55, 876-884

■著者

Esha Das(修了生), Kazuaki Matsumura

■論文タイトル

Tunable Phase-Separation Behavior of Thermoresponsive Polyampholytes Through Molecular Design

■論文概要

主鎖にプラスとマイナスの両方の電荷を持つ両性電解質高分子化合物の水溶液が温度応答性の液-液相分離挙動を示す事を報告し、その挙動が高分子の濃度、電荷の偏り、水溶液の塩濃度、側鎖の疎水性により制御出来る事を示した。この研究は、高分子電解質溶液の分子挙動に関して新たな知見をもたらすのみならず、ゲル化させたときの体積相転移も分子設計により制御可能であることを示したものであり、応用面的にも興味深い成果である。表紙の画像は、コアセルベートと呼ばれる、相分離した高分子溶液中の液滴の顕微鏡写真である。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pola.v55.7/issuetoc

平成29年2月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/28-2.html環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞

環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞しました。

学術賞は、化学の基礎または応用のそれぞれの分野において先導的・開拓的な研究業績をあげた者で、優れた業績をあげた日本化学会会員に授与されるものです。今回は「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」の業績が評価されての受賞となります。江教授の研究は、独創性が極めて高く、その業績は国際的にも高く評価されています。

表彰式は、日本化学会の第97春季年会会期中の3月17日、慶應義塾大学日吉キャンパスで行われます。また、江教授による受賞講演が年会中の3月18日に行われます。

■受賞年月日

平成29年1月17日

■タイトル

「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」

■概要

2次元有機高分子は、共有結合で有機ユニットを連結し、結晶性原子層を生成し、積層して共有結合性有機骨格構造を形成します。2次元共有結合性有機骨格構造は、これまでに困難であった合成高分子の高次構造制御を可能とする新型高分子として、また、規則正しく並んだナノ細孔が内蔵されているため、設計可能な多孔材料としても大いに注目されています。江教授は、世界に先駆けて設計原理を確立するとともに、合成反応の開拓と材料の創製を通じて、この分野の基礎を築き上げました。周期的な骨格配列および規則正しい1次元多孔構造を持ち合わせているという構造特徴を明らかにし、骨格および細孔構造を精密制御できる手法を開拓しました。特異な分子空間における光子、エキシトン、電子、ホール、スピン、イオンおよび分子との相互作用をいち早く解明し、それらに基づいた機能開拓を行い、世界で分野の発展を先導しました。これまでに、半導体や発光、光電導、光誘起子移動、電荷分離、光電変換、エネルギー貯蔵、不斉触媒、二酸化炭素吸着など2次元ならではの様々な優れた機能を開拓しました。これらの成果は、2次元共有結合性有機骨格構造が環境・エネルギー問題に挑戦できる次世代革新材料としての高い潜在能を示唆しております。

参考: http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/jiang/

■受賞にあたって一言

長年にわたる基礎研究の斬新さ、重要さが評価されてうれしい。私一人の研究でなく、日々一緒に頑張ってくれた院生や共同研究者に深く感謝を伝えたい。これからも学生とともに2次元物質に秘められている世界を開拓していきたい。

平成29年1月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/01/25-1.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

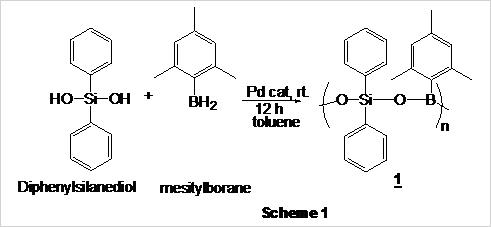

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html