研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

![]()

![]()

![]()

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

| 1. 発表者 |

||||

| 檀上 隆寛 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程) ロジャース 榎本 有希子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教(当時)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 主任研究員(現在)) 島田 光星 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士課程) 信川 省吾 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教(当時)/ 名古屋工業大学 大学院物質工学専攻 有機分野 助教(現在)) 山口 政之 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科マテリアルサイエンス学系 教授) 岩田 忠久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/JST-ALCA ホワイトバイオテクノロジー・岩田チーム 研究代表者) |

||||

| 2. 発表のポイント |

||||

|

||||

| 3. 発表概要 |

||||

|

多糖類の1つであるプルランを出発原料とし、プルランの持つ特徴的な分子構造を保持したまま、簡単なエステル化により、光学特性に非常に優れたゼロ複屈折ポリマーの開発に成功しました。開発したゼロ複屈折ポリマーは、添加剤を一切加えることなくゼロ複屈折を発現するとともに、全ての可視光領域に対して、複屈折がゼロである優れた光学特性を持ち、機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れています。また、置換するエステル基の種類を変えることにより、ゼロ複屈折から高複屈折を持つさまざまな光学フィルムを作製することも可能であることから、偏光板保護フィルム(注4)や位相差フィルム(注5)として、多方面での利用が期待されます。

|

||||

| 4. 発表内容 |

||||

|

液晶ディスプレイは、スマートフォン、タブレットPC、液晶テレビなどに広く用いられています。液晶ディスプレイの基本構成材料の1つである偏光板を保護する目的で、さまざまなポリマー保護フィルムが使われています。一般的なポリマー保護フィルムは、セルローストリアセテート、シクロオレフィン樹脂、アクリル系樹脂などのポリマーから製造されていますが、その複屈折をゼロに近づけるために、多くの添加剤が混ぜられています。

本研究グループは今回、多糖類の一種であるプルランから、添加剤を全く必要としない「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功しました。 原料として用いたプルランは、微生物によって生合成される水溶性多糖類の1つで、グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返すことにより長くつながった、階段状の非常に珍しい分子構造を持っています(図1)。プルランは主に、食品添加剤、可食性フィルムや医療用カプセルなどとして利用されていますが、これまでプラスチックの原料として用いられることはありませんでした。 今回、プルランの特徴的な分子構造に着目し、分子構造中に存在する3つの水酸基(-OH)をエステル基に置換してプルランアセテートに変えることにより、特徴的な分子構造を残したままで、ゼロ複屈折を発現させることに成功しました(図2)。 開発したゼロ複屈折ポリマーは、ゼロ複屈折の発現に、添加剤を一切必要としません。これは、プルランの持つ特徴的な階段状の分子構造のため、分子配向が抑制されたためであると考えられます。また、熱延伸を施しても、分子配向の緩和が容易に起こることから、ゼロ複屈折の延伸フィルムも得られることがわかりました。さらに、このゼロ複屈折ポリマーは、全ての可視光領域(波長=380~750nm)において、ゼロ複屈折を示すことも発見しました。機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れていることから偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして、さまざまな分野での利用が期待されます。 今後は、溶融押出成形などの工業手法により、ゼロ複屈折フィルムの作製を行いたいと考えています。自然界には、人工的には決して作り出すことができない、さまざまな特徴的な分子構造を持つ多糖類が存在します。今後は、それらの特徴的な構造を保持したまま、新規な高機能・高性能ポリマーの開発を行いたいと考えています。今回の成果を糸口として、石油由来の原料を使用しない、バイオベースのプラスチック創出技術を確立することで、二酸化炭素の排出削減につながることが期待されます。 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA)と文部科学省科学研究費補助金 基盤研究A(研究代表者:岩田忠久)の一環として行われました。深く感謝いたします。 |

||||

| 5. 発表雑誌 |

||||

| 雑誌名:Scientific Reports 論文タイトル:Zero birefringence films of pullulan ester derivatives 著者:Takahiro Danjo, Yukiko Enomoto-Rogers, Hikaru Shimada, Shogo Nobukawa, Masayuki Yamaguchi and Tadahisa Iwata* (*責任著者) DOI番号:10.1038/srep46342 URL: www.nature.com/articles/srep46342 日本時間4月18日(火)午後6時(イギリス時間18日(火)午前10時)に公開されました。 |

||||

| 6. 用語解説 |

||||

| 注1 プルラン デンプンを原料として黒酵母によって生合成される水溶性多糖類。グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返した分子構造を持つ(図1)。 注2 エステル化 多糖類の水酸基(-OH)を、アセチル基(-OCOCH3)やプロピオニル基(-OCOCH2CH3)などのエステル基に化学的手法により置換すること。 注3 ゼロ複屈折ポリマー 物体中を光が透過する際、光の振動方向によって進む速度が異なる現象を複屈折と呼ぶ。一般にポリマーフィルムにおいても、分子が配向することにより複屈折が生じる。ゼロ複屈折ポリマーとは、種々の方法により複屈折をなくしたポリマーのこと。 注4 偏光板保護フィルム 液晶ディスプレイなどに用いられる偏光板を保護するために貼られるポリマーフィルム。このフィルムの複屈折は、可能な限りゼロであることが望ましい。 注5 位相差フィルム 光学補償フィルムの1つで、複屈折による光学的な歪みや視角方向による変調が原因で起こる表示の着色等を防止するために貼られるポリマーフィルムのこと。 |

||||

| 7. 添付資料 |

||||

|

|

||||

平成29年4月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/04/19-1.htmlシリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

シリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

-シリセンと良好な界面をもつ金属的な新コンタクト材料として期待-

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質。このシリセンにケイ素を蒸着した結果、構造と電子状態の異なる層が新たに形成された。

- 新たに形成された二次元状ケイ素は、シリセンとは異なる金属的な性質をもつ。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、UCL-JAIST協働研究指導プログラムの修了生であるトバイアス・ギル博士とともに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)、ブルックヘヴン国立研究所と共同で、二ホウ化物上のシリセンにケイ素を蒸着することで金属的な電子状態をもつ新しい二次元状のケイ素の同素体が形成されることを発見しました。 |

<今後の展開>

シリセンにケイ素を付与することで形成された金属的な新しい二次元状ケイ素は、隣接するシリセンの電子状態に影響を与えることなく、原子レベルで急峻な界面を形成しており、シリセンをデバイス化する際のコンタクト材料として期待されます。今後は、伝導特性の測定などを通して実際にどのような電気的コンタクトが形成されているのかを調べたいと考えています。

<論文>

"Metallic atomically-thin layered silicon epitaxially grown on silicene/ZrB2"( 二ホウ化ジルコニウム上シリセンの上にエピタキシャル成長された金属的なケイ素の原子層物質)

DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5a80

Tobias G Gill, Antoine Fleurence, Ben Warner, Henning Prüser, Rainer Friedlein, Jerzy T Sadowski, Cyrus F Hirjibehedin, and Yukiko Yamada-Takamura

2D Materials 4, 021015 (2017).

LCN(London Centre for Nanotechnology)ニュース

https://www.london-nano.com/research-and-facilities/highlight/metallic-atomically-thin-layered-silicon

平成29年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/21-1.htmlSi版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

Si版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質で、これまで実験的な合成報告は、原子レベルで平坦な単結晶表面上に限られていた。

- 今回の成果により、シリセンは凸凹な表面上でも起伏を乗り越えて横方向に成長し、シートを形成することが明らかとなった。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)先端科学技術研究科応用物理学領域のアントワーヌ・フロランス助教、高村 由起子准教授らは、原子レベルで平坦な表面上にしか成長しない、と考えられていた二次元材料「シリセン」を凸凹な表面上にも成長させることに成功しました。 |

<今後の展開>

今回の成果は、シリセンが単に原子レベルで平坦な基板上に吸着したケイ素原子による再構成構造ではなく、凹凸を乗り越えてシートを形成する真の二次元材料であることを証明しており、大面積かつ究極に薄いケイ素系超薄膜材料として応用研究への展開が期待できる。

<論文>

"Insights into the spontaneous formation of silicene sheet on diboride thin films"

(二ホウ化物薄膜上へのシリセンの自発的形成機構に関する洞察)

DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4974467

Antoine Fleurence and Yukiko Yamada-Takamura

Applied Physics Letters 110, 041601 (2017).

平成29年2月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/1-1.html環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞

環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞しました。

学術賞は、化学の基礎または応用のそれぞれの分野において先導的・開拓的な研究業績をあげた者で、優れた業績をあげた日本化学会会員に授与されるものです。今回は「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」の業績が評価されての受賞となります。江教授の研究は、独創性が極めて高く、その業績は国際的にも高く評価されています。

表彰式は、日本化学会の第97春季年会会期中の3月17日、慶應義塾大学日吉キャンパスで行われます。また、江教授による受賞講演が年会中の3月18日に行われます。

■受賞年月日

平成29年1月17日

■タイトル

「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」

■概要

2次元有機高分子は、共有結合で有機ユニットを連結し、結晶性原子層を生成し、積層して共有結合性有機骨格構造を形成します。2次元共有結合性有機骨格構造は、これまでに困難であった合成高分子の高次構造制御を可能とする新型高分子として、また、規則正しく並んだナノ細孔が内蔵されているため、設計可能な多孔材料としても大いに注目されています。江教授は、世界に先駆けて設計原理を確立するとともに、合成反応の開拓と材料の創製を通じて、この分野の基礎を築き上げました。周期的な骨格配列および規則正しい1次元多孔構造を持ち合わせているという構造特徴を明らかにし、骨格および細孔構造を精密制御できる手法を開拓しました。特異な分子空間における光子、エキシトン、電子、ホール、スピン、イオンおよび分子との相互作用をいち早く解明し、それらに基づいた機能開拓を行い、世界で分野の発展を先導しました。これまでに、半導体や発光、光電導、光誘起子移動、電荷分離、光電変換、エネルギー貯蔵、不斉触媒、二酸化炭素吸着など2次元ならではの様々な優れた機能を開拓しました。これらの成果は、2次元共有結合性有機骨格構造が環境・エネルギー問題に挑戦できる次世代革新材料としての高い潜在能を示唆しております。

参考: http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/jiang/

■受賞にあたって一言

長年にわたる基礎研究の斬新さ、重要さが評価されてうれしい。私一人の研究でなく、日々一緒に頑張ってくれた院生や共同研究者に深く感謝を伝えたい。これからも学生とともに2次元物質に秘められている世界を開拓していきたい。

平成29年1月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/01/25-1.html学生の小野さんが第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウムにおいてPoster Awardを受賞

学生の小野祐太朗さん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)が、金沢大学の超然プロジェクト等が主催した国際シンポジウム 2nd International Symposium on Center of Excellence for Innovative Material Sciences Based on Supramolecules(第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウム)において、Poster Awardを受賞しました。

本シンポジウムは金沢大学の超然プロジェクト等によって主催された国際シンポジウムです。Sauvage先生によるノーベル賞特別講演と10件の基調講演・招待講演、約60件のポスター発表があり、超分子に関する討論がなされました。超分子とは分子同士を相互作用で集合させた分子のことを指し、記憶に新しい2016年のノーベル化学賞の受賞理由の「分子機械の設計と合成」に関連しています。ポスター賞は審査委員が各ポスターを審査し、数名にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

平成28年10月27日

■論文タイトル

Liquid crystalline structure and proton transport in sulfonatedpolyimide thin film(スルホン化ポリイミド薄膜における液晶構造とプロトン伝導性)

■論文概要

組織構造化する新しいタイプの燃料電池用高プロトン伝導材料を開発しました。この材料は含水によって周期構造や規則性が向上する特徴を有しており、組織構造を有する高プロトン伝導性高分子材料としては初めての材料になります。

■受賞にあたって一言

超分子化学は、次世代の化学を担う一分野として、ノーベル賞受賞によりさらなる飛躍が期待されており、そのシンポジウムでこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました長尾先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

|

|

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-2.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

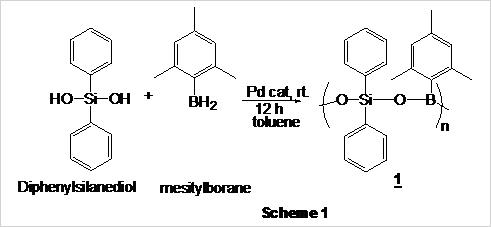

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、非正多角形細孔を有する高分子材料の開拓に成功した。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

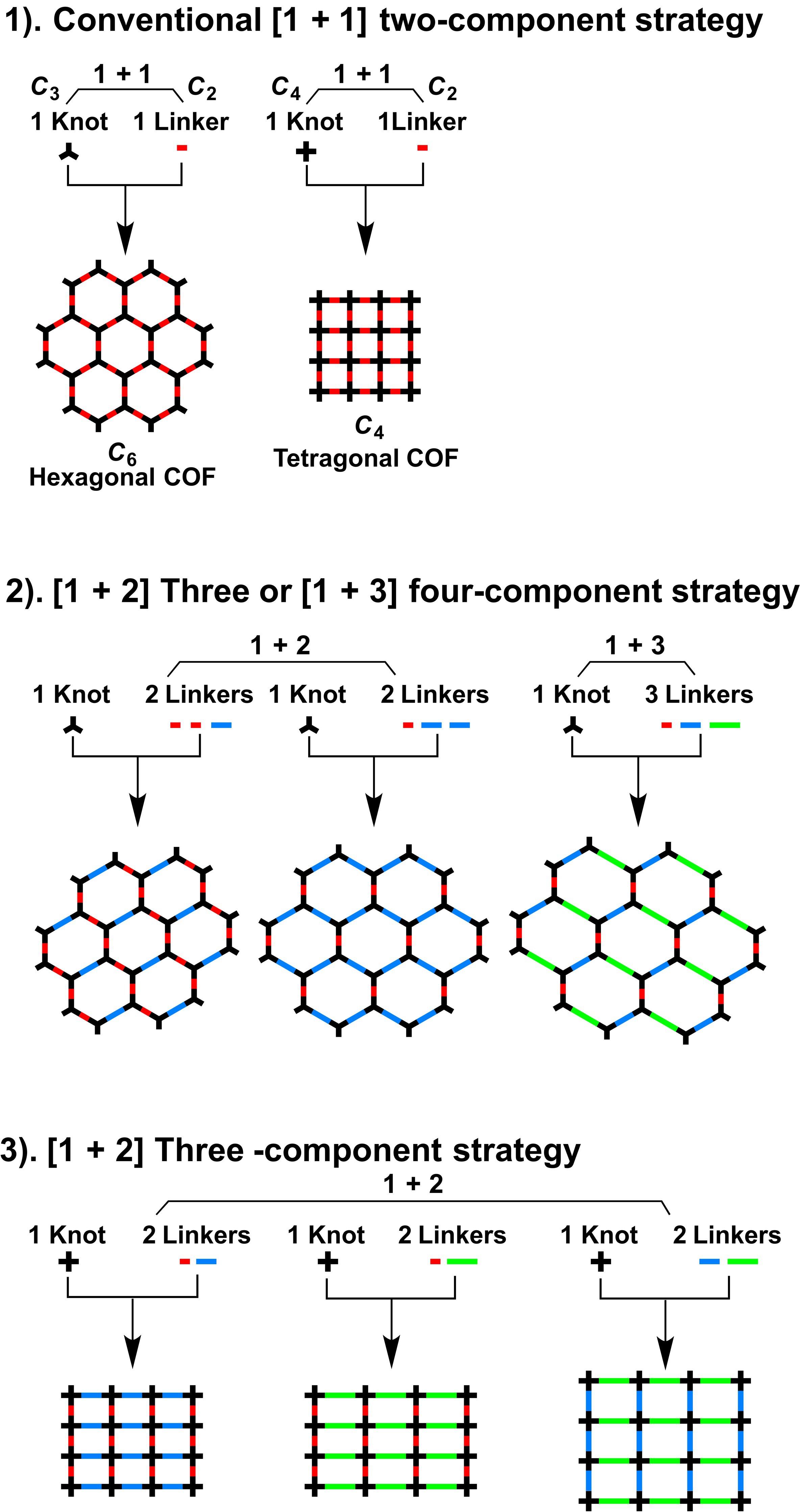

今回研究開発された新種の多孔性高分子は2次元高分子注1) である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍され、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

これまでの2次元高分子は、他の多孔性材料と同様に、正多角形を有する細孔だった(図1の1)。例えば、正六角形や正方形、正三角形などを有する2次元高分子が開発され、その細孔サイズや環境を制御することで、様々な機能が発現されている。しかし、規則正しい構造を有し、かつ非正多角形細孔を作り出す2次元高分子は皆無だった。非正多角形を有する細孔は、形が合った特定の分子だけに対して吸着能を示し、また、特定の基質だけに対して触媒するなど特異な形状に基づいた機能の発現が期待されているが、その開発が困難であった。  図1.1)従来の正多角形細孔を有する高分子の設計。2)今回開発した非正六角形細孔を有する多孔材料の設計。3)今回開発した非正方形細孔を有する多孔材料の設計。 また、六角形の場合、3組の対辺を長さの異なる2種類の成分で構築することに成功した(図1の2)。この場合、対辺の比率を1:2あるいは2:1に合わせ ることが重要なポイントとなる。いずれの場合も、規則正しい配列構造を有し、サイズの異なる非正六角形細孔を設計してつくることができるようになった。 さらに、本研究では、六角形に加え、四角形にも適用できることを実証した(図1の3)。四角形の場合、対辺が2組になるため、長さの異なる2種類の成分と分岐点の1成分からなる3成分で重合することで、非正方形細孔を有する多孔材料の合成に成功した。 以上の設計原理は、長さの異なる成分に限られることがなく、機能の異なる成分にも適用できることを実証した。例えば、電子ドナーとアクセプターを組み合わせて、特異な電子配列構造を作り出せる。この場合、正多角形材料に比べて、非正多角形材料の電気伝導が1800倍も高くなったことが分かった。これらの多孔性高分子は1グラムで、2000平米という巨大な表面積を持っており、ガス吸着と分離への応用が期待されている。 多成分から構成された多孔性材料は、構造に複雑性をもたらしている。また、材料の多様性にも大きく寄与する。例えば、六角形の場合、従来の正六角形では、分岐点1成分と辺10成分の組み合わせでは、最大10種類の異なる多孔材料が合成できる。これに対して、多成分設計原理を用いれば、何と210種類の異なる多孔材料を作ることが可能となった。 |

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、2次元高分子分野に新たな設計原理を確立し、これまでになかった新種の多孔材料の誕生に繋がった。今後、これらの特異な多孔構造をベースに、ガス吸着や分離、触媒、光・電子などの機能に関して、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

|

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1) 2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される共有結合性有機構造体。

|

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:Nature Communications

論文タイトル:Multiple-component covalent organic frameworks(多成分共有結合性有機骨格構造体) 著者:Ning Huang(北陸先端科学技術大学院大学博士研究員), Lipeng Zhai(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生), Matthew Addicoat (ドイツ ライプツィヒ大学博士研究員), Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授), Donglin Jiang(北陸先端科学技術大学院大学教授) 掲載予定日:7月27日18時にオンライン掲載 DOI: 10.1038/NCOMMS12325 |

|||

平成28年7月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/27-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

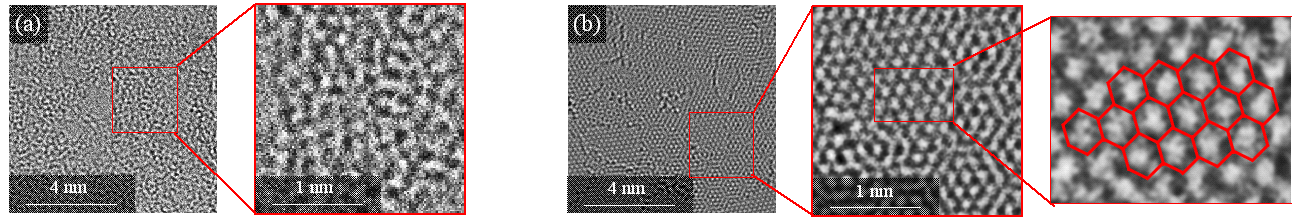

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html学生の Gargi Joshiさんの論文が英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択

学生のGargi Joshiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域・金子研究室)の論文が、英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

Royal Society of Chemistry, Soft Matter 2016, 12, 5515 - 5518.

■著者

Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Directional control of diffusion and swelling in megamolecular polysaccharide hydrogels

■論文概要

3次元網目構造を持つ高分子ゲルは生体組織に類似する特徴を多々有しており、新規バイオマテリアルへの応用が注目されています。通常のゲルでは等方的に体積膨潤するのに対し本研究では、内部の層構造を制御することで異方的に膨潤するハイドロゲルの作製に成功しました。100倍以上の膨潤率を示すこのゲルは、水の拡散吸収が層構造の側面から起こり、層間隙を広げて一軸方向にのみ膨潤する特徴が実証されました。高分子ネットワークはシアノバクテリア由来の超高分子量を持つ多糖類「サクラン」で構成され、高分子の自己配向性・生体適合性・高吸水性などを有します。水の拡散と膨潤方向が制御されたゲルの特性を活用することで、ティッシュエンジニアリング・再建手術・ドラッグデリバリーシステムなど医療用材料への展開が期待されます。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c6sm00971a#!divAbstract

平成28年6月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/23-1.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

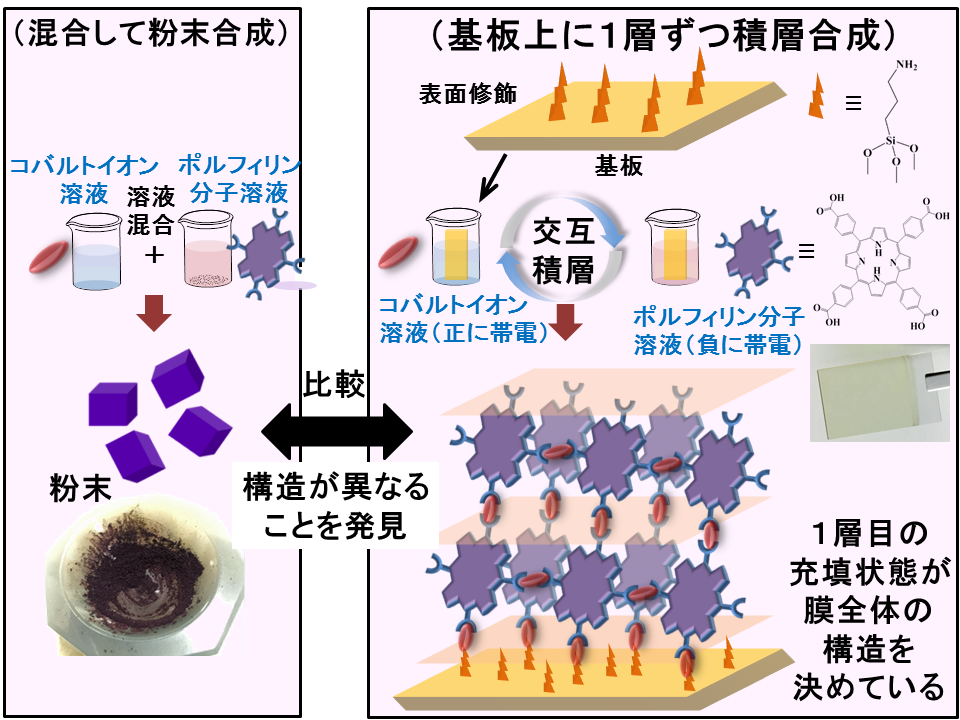

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.html蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、蛍光を放つ2次元高分子材料の開拓に成功した。蛍光材料は、有害な化学物質、生体分子の検出やイメージングなどの分野に幅広く応用される。これまでに開発された2次元高分子は、積層構造のため光励起エネルギーが熱として散逸してしまい、蛍光を出すことが困難であった。これに対して、本研究は、2次元高分子の構築に新しい蛍光発光機構を導入し、積層した構造でも強く光ることが可能となった。 本研究は、米国化学会誌 J. Am. Chem. Soc.に平成28年4月24日に公開された。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

|

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、蛍光性2次元高分子設計の原理が確立され、これまでになかった新種の蛍光性物質が誕生したというもので、新しい光物性の開拓が期待される。今後、様々な蛍光性2次元高分子が開発されると同時に、化学センサーや生体分子センサー、イメージング、励起エネルギー移動、光捕集、レーザー発振、光デバイスなどの応用が期待される。 |

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。 |

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:J. Am. Chem. Soc.(米国化学会誌) |

|||

平成28年4月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/28-1.html世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

-新しい概念のバイオプラスチック開発、ガラス代替による軽量化社会構築を-

| ポイント | ||||

|

||||

|

||||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチック注1)の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。例えば、ポリ乳酸は代表的なバイオポリエステルですが、その主骨格は一般的な工業用プラスチックに用いられる高分子に比べて柔軟であり、その力学強度は60 MPa程度です(参考・各種プラスチックの力学強度:ポリカーボネート:62 MPa、PMMA: 60 MPa、ナイロン11:67 MPa、フッ素化透明ポリイミド129 MPa)。この克服のために強化剤の添加や結晶化処理などをした材料が使われてきました。しかし、これらの処理は透明性を低下させることが問題となっています。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

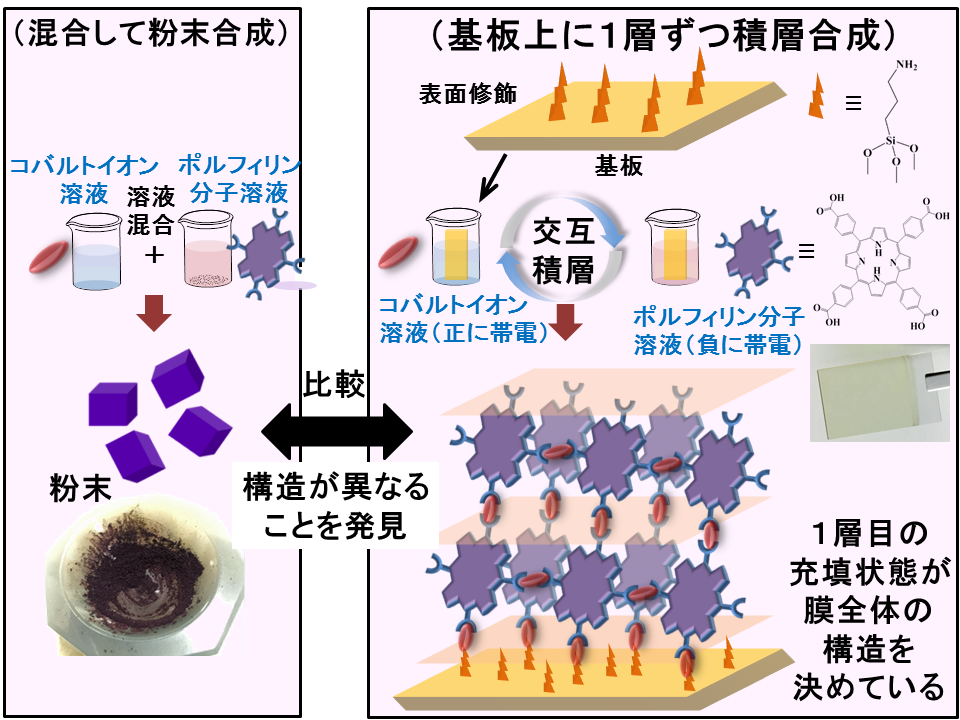

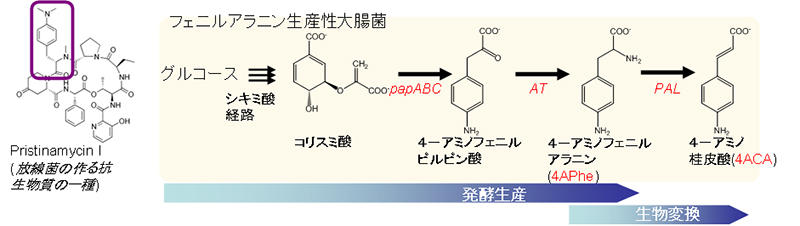

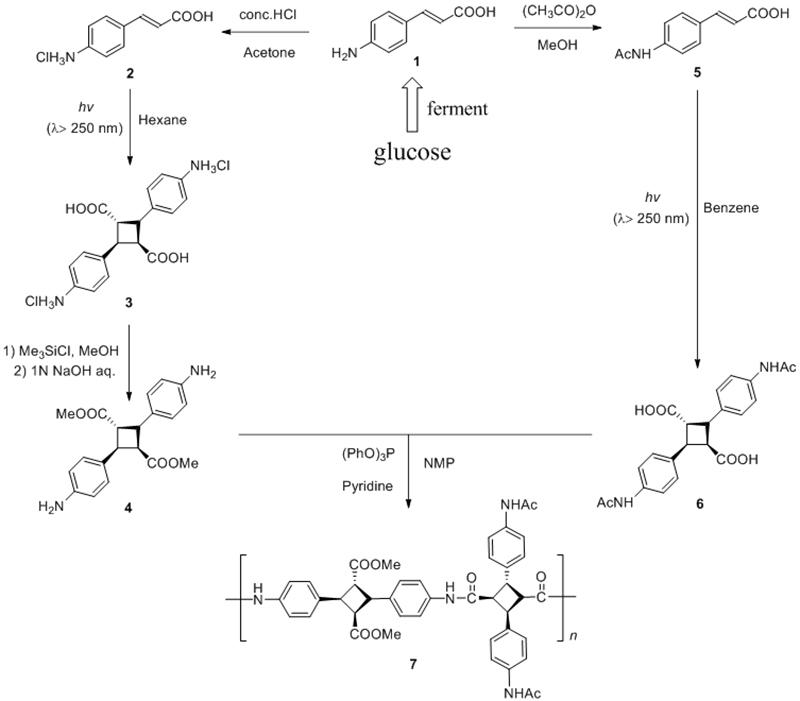

遺伝子工学注3)的技術を用いて、様々な種類の4-アミノ桂皮酸の合成酵素(papABCとPAL)の組合せを検討することによって、ブドウ糖を原料として天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を効率的に生産できる組み換え大腸菌を開発しました。また、4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化し高圧水銀灯で照射する方法だけでなく、N-アセチル化して光二量化注4)させる手法も開発し芳香族ポリアミドの2種類のトルキシル酸誘導体原料を、両方ともバイオマスから合成しました。これらをモノマー材料として用い、世界初のバイオ由来芳香族ポリアミドを得ました。さらに、これらをキャスト法注5)によりフィルム化して透明膜を得ました。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の3つに分けることができます。 1)天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を改良型遺伝子組換え大腸菌から大量生産する方法を確立 2)微生物からは得ることの極めて困難な芳香族ポリアミドを合成 3)史上最も高耐熱のバイオプラスチックを分子設計 ・引っ張り強度:356MPa つまり、この力学強度はガラス代替として最も注目されている透明樹脂であるポリカーボネートの力学強度(62MPa)の約6倍もあり、化学実験で用いるパイレックスガラスの力学強度(約120MPa)を超える値です。最近透明樹脂としてクローズアップされたナノセルロース膜の223MPaをも凌駕する値であり、この数値は透明樹脂の中で最も高い値と言えます(表1)。さらに耐熱温度も273℃であり、前回の我々の発表による耐熱温度よりも低めではありますが、充分に工業用途として利用出来るレベルにあります。 ・引っ張り強度:223-407MPa 特にアジピン酸を導入した場合には透明度87%で力学強度407MPaを確保した優れた透明材料となりました(表1:)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、微生物由来分子である4-アミノ桂皮酸の光二量体が高強度透明樹脂の原料として有効であることが証明されました。今後、この芳香族ジアミンとほかの種々のカルボン酸誘導体を反応させることで芳香族ポリアミドだけでなく他のさまざまな高強度バイオプラスチックを合成します。その一部をデモンストレーションで公開します。また、今回の微生物由来芳香族ポリアミドは高屈折率でありレンズやセンサーなどのガラス代替材料としても有効利用できると考えられます。そして、自動車、航空機、船舶の部品などの様々な輸送機器のガラス代替する物質として設計する予定です。これによる軽量化はCO2排出量削減、産業廃棄物削減などの展開が期待できます。 |

|||

| <参考図> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図1 4-アミノフェニルアラニンの構造を天然物(抗生物質)の化学構造(左)と組み換え大腸菌を用いた4-アミノ桂皮酸の合成ルート(ブドウ糖(グルコース)から4-アミノ桂皮酸を合成する経路)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図2 A.ブドウ糖(glucose)を原料とした4-アミノフェニルアラニン(4APhe)の発酵生産.B.4APheの4-アミノ桂皮酸(4ACA)への変換反応.C.回収・精製したバイオマス由来4-アミノ桂皮酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図3 4-アミノ桂皮酸からの4、4'-ジアミノトルキシル酸ジメチル(4番「バイオ由来芳香族ジアミン」:左ルート)および4、4'-ジアセトアミドトルキシル酸(6番「バイオ由来芳香族ジカルボン酸」:右ルート)の光反応による合成、および重縮合による芳香族ポリアミド(7番)の合成ルート。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図4 芳香族ポリアミドの合成直後の写真(左)、キャスト後に得られた透明フィルムの写真(中央)、繊維化後の写真(右) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表1 今回作成した透明樹脂と一般的な透明樹脂の物性

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <用語説明> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注1)バイオプラスチック 注2)スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ) 注3)遺伝子工学 注4)光二量化 注5)キャスト法 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <論文名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| " Ultra-strong, transparent polytruxillamides derived from microbial photodimers" (微生物性光二量体からの超高強度で透明なポリトルキシルアミド) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成28年4月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/22-1.html原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

- 超高感度・超小型パーソナル環境センシング応用に期待 -

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

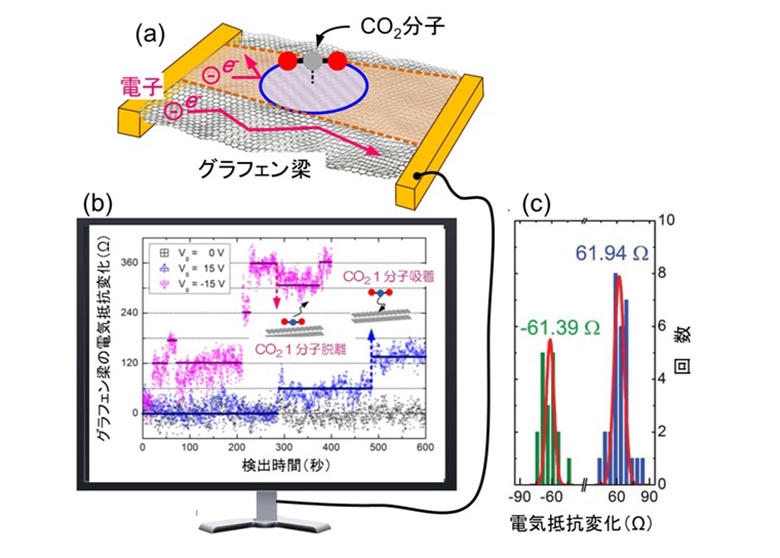

原子層材料であるグラフェンは、その優れた電気的特性に加え、シリコンと比べて1桁以上高いヤング率(材料の弾性係数)と、引っ張り応力に対して約20%の格子変形にも耐える機械的特性も有していることから、ナノ電子機械システム(NEMS)への応用が期待されています。さらに表面対体積比率が極めて高いことから、高感度センサーの材料としても大きな期待が寄せられています。水田らのグループは、グラフェンNEMS複合機能素子の研究にいち早く着手し、科学研究費助成事業・基盤研究(S)において、超高感度・環境センサーとパワーマネジメント素子を融合したオートノマス・複合機能センサーの開発に取り組んできました。近年、シックハウス症候群に代表される個人の生活空間レベルでの空気汚染に起因する健康障害が深刻な問題となっていますが、建材やインテリア素材、家具などから発生する化学分子ガスは一般に濃度がppbレベルと非常に希薄で、既存のガスセンサー技術で検出することは極めて困難です。今回の単一CO2分子検出成功は、グループが世界に先駆けて構築してきたグラフェンNEMS素子に関するリーディング技術と、吸着分子とグラフェン間に生じる相互作用を原子レベルで明らかにするシミュレーション技術を融合させて初めて実現できた成果です。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

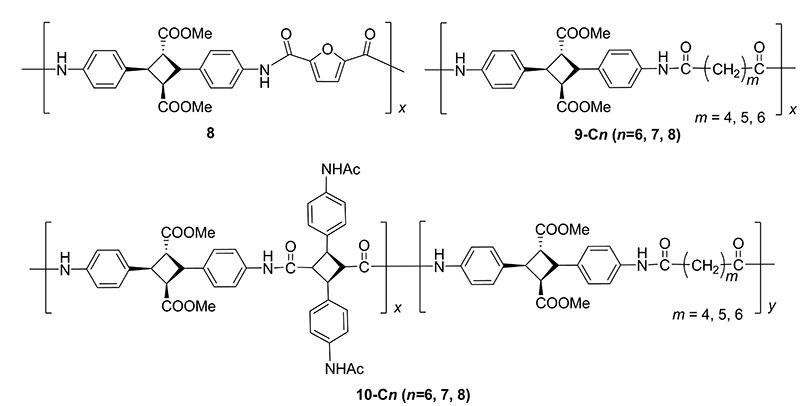

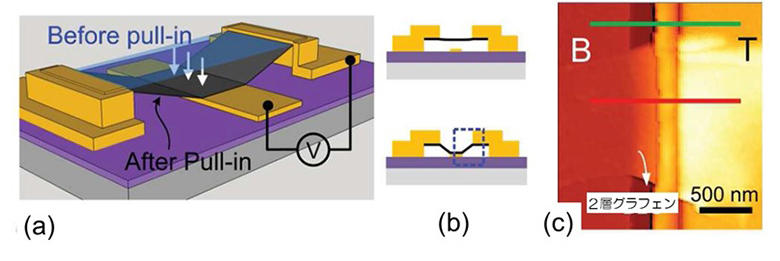

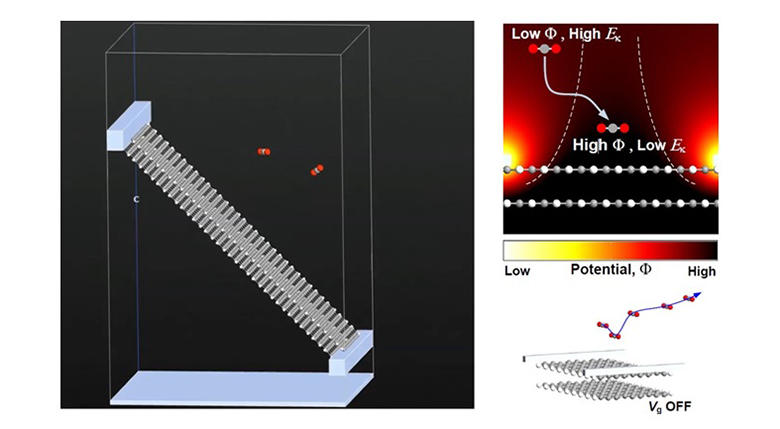

グラフェンNEMS作製技術を用いて、半導体基板上に2層グラフェン膜の両持ち梁を作製した後、下部の金電極に電圧を印加することで、グラフェン梁を電極上に引き寄せて付着させ、グラフェン斜め梁を形成しました(図1参照)。非常に希薄なCO2ガスを導入し、グラフェン斜め梁の電気抵抗を時間的にモニターしましたが、この状態では分子吸着に伴う信号は検出されません(図2(b)内の黒点データ)。しかし、半導体基板に電圧を加えて電界を発生させると、グラフェン梁の電気抵抗に、CO2分子一個一個がグラフェン梁表面に吸着・離脱したことを示す量子化された変化(一定の値で抵抗が増減すること)が観測されました(図2(b)内の青点とピンク点データ)。これは、基板から印加した電界によってCO2分子内にわずかな分極が生じ、それと基板からの電界の相互作用によってCO2分子がグラフェン梁表面に引き寄せられるからです(図3参照)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

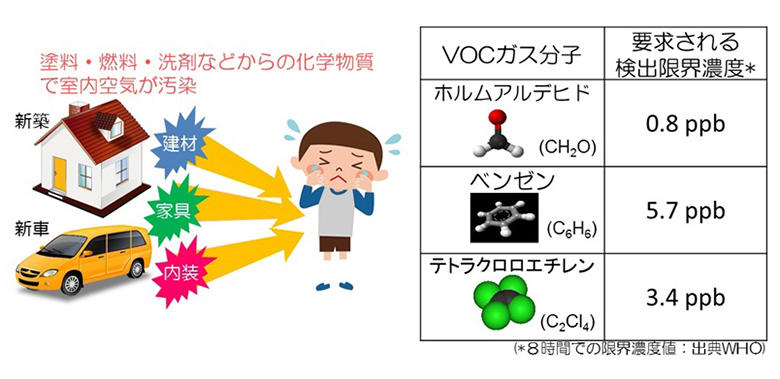

今回の実験では、分子内の分極がゼロで電気的な検出が困難と考えられていたCO2分子を用いましたが、今後はシックハウス症候群の原因となっているホルムアルデヒドやベンゼンなど揮発性有機化合物ガスを用いた検証実験を進めていきます(図4参照)。また、グラフェン梁の幅をシングルナノメートル(10ナノメートル未満)に超微細化することで検出感度を更に向上させるとともに、基板から印加する電界の強度とグラフェンNEMS構造のデザインを最適化することで検出速度の向上を図ります。さらに、本プロジェクト内で並行して開発を進めているグラフェンNEMSスイッチを、本センサー回路のパワーゲーティング素子として集積化することで、センサーシステムの待機時消費電力をシャットアウトし、バッテリーの寿命を飛躍的に延ばすことを試みます。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

|||

| <参考図> |

図1 (a)作製した2層グラフェンNEMSセンサーの構造、(b)斜めグラフェン梁の模式図、(c)実際に作製した素子の原子間力顕微鏡写真 |

図2 (a)吸着したCO2分子によるグラフェン梁電気抵抗変化を説明する模式図、(b)実際に観測された電気抵抗変化の時間依存性(黒点:基板電圧オフの場合、青点:基板に正電圧印加の場合、ピンク点:基板に負電圧印加の場合)、(c)電気抵抗変化の統計分布。'抵抗変化の量子化'を示している。 |

図3 斜め2層グラフェン梁の表面に物理吸着するCO2分子の様子を分子動力学でシミュレーションしている途中経過(左)。2層グラフェン表面付近での静電ポテンシャル分布。ポテンシャルの高い領域(黒い部分)に吸着CO2分子がトラップされる様子を示している(右上)。基板電界をオフにした場合、CO2分子が離れて行く軌跡を示している(右下)。 |

図4 シックハウス症候群、シックカー症候群などの原因となる揮発性有機化合物ガス分子の一例。表中の数字は、WHOから示されている8時間での限界濃度値で一桁のppbレベルでの検出精度が要求されることを示している。 |

図5 本研究成果に対するイメージ図 |

平成28年4月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/18-1.html2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)のマテリアルサイエンス系環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、高速プロトン伝導を可能とする2次元高分子材料の開拓に成功しました。高速プロトン伝導材料は、燃料電池のキーテクノロジーとして世界中で熾烈な開発競争が繰り広げられています。2次元高分子の特異な多孔構造を活かして、高温下でも(100 °C以上)安定作業が可能な新型プロトン伝導体の構築に成功しました。従来の多孔材料を用いた伝導体に比べて、200倍も速く伝導することが可能となりました。 |

||

| 1. 研究の成果 | |||

|

2次元高分子注1) は、規則正しい分子配列を有し、ナノサイズの1次元チャンネル構造を創り出す高分子です。構成ユニットの開拓により、一次並びに高次構造をともにデザインしてつくることができる物質として、近年大いに注目されています。特に、周期的な骨格構造および1次元チャンネル構造を活かした機能材料の開発が盛んに行われています。 |

|||

図1.高速プロトン伝導を実現する2次元高分子(左:トリアゾール;右:イミダゾール) |

|||

| 2. 今後の展開 | |||

|

プロトン伝導体は燃料電池のキーテクノロジーであり、水素自動車などの性能を直接左右する主材料として、そのインパクトは大きく、特に、高温下で安定作業が可能な高速イオン伝導体は、燃料電池の効率向上、長寿命化、およびコストダウンにつながり、その開発が世界各国で熾烈な競争が繰り広げられています。今回の研究成果は、次世代燃料電池に新しいプロトン伝導体を提供するものであり、革新的なエネルギー技術の向上に貢献することが期待されます。 |

|||

| 3. 用語解説 | |||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。結晶性と多孔性が2次元高分子の基本物性であり、安定な積層構造の構築が機能開拓をはじめ、応用の鍵を握る。 |

|||

| 4. 論文情報 | |||

|

掲載誌:Nature Materials(Nature Publishing Groupが発行する材料誌;インパクトファクター36.5) |

|||

平成28年4月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/05-2.html学生のPUNYASLOKAさんとPATNAIKさんがCEAT2023においてBest Presenter Awardを受賞

学生のPUNYASLOKA, Saibrataさん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)がThe clean energy and technology conference(CEAT)2023において、Best Presenter Awardを受賞しました。

CEAT2023は、クリーンで再生可能なエネルギーの研究、開発、応用、提唱に関わる問題に焦点を当てた国際会議です。マレーシアのマラヤ大学が主催し、本学やマレーシア国立大(UKM)等との共催で、令和5年6月7日から6月8日にかけて、現地とオンラインでのハイブリッド形式にて開催されました。

同会議は、クリーンエネルギーと技術、電動モビリティの分野において、アカデミア及び産業界との国際的な意見交換のプラットフォームを提供することを目的として開催され、マレーシア国内及び国際運営委員会の審議により、口頭発表の中から優れた発表を行った学生に対し、Best Presenter Award(優秀講演賞)が授与されました。

CEAT2023は、International Symposium on Electric Mobility (ISEM)と併催で行われました。

※参考:CEAT2023ホームページ

■受賞年月日

令和5年6月8日

【PUNYASLOKA, Saibrataさん】

■研究題目

Study of Storage and Rate Capability of Lithium-Ion Secondary Batteries Using Bithiophene Containing Imine-Based Conjugated Polymer as Anodic Active Material

■研究者、著者

Saibrata Punyasloka, Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ドナーアクセプター構造を有する共役系高分子をリチウムイオン二次電池用負極活物質として用いることにより、急速充放電能において好ましい特性が発現することが見出された。また、充電メカニズムにおけるキャパシティヴな寄与及びインターカレーションによる寄与に関しても電気化学的に分析しつつ、本系における挙動の詳細な知見を明らかにした。

■受賞にあたって一言

I would like to thank the 6th Clean Energy and Technology Committee for considering me for the award. I also would like to take this opportunity to extend my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his constant guidance. Further, I would also like to thank all the members of the Matsumi Lab, friends, and family for their continual support. I see this award as a motivation and encouragement which will push me forward in my research career and help me achieve greater heights.

Thank you.

■研究題目

Preparation of Anodic Active Materials Suitable for High-Rate Charge-Discharge by Pyrolysis of Poly(benzimidazole/amide) Copolymers

■研究者、著者

Kottisa Sumala Patnaik, Bharat Srimitra Mantripragada, Rajashekar Badam, Koichi Higashimine, Xianzhu Zhong, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ポリ(ベンズイミダゾール/アミド)共重合体を前駆体とした焼成により得た窒素ドープカーボンにおいては、層間距離がポリベンズイミダゾール由来の窒素ドープカーボンと比較してさらに拡張し、リチウムイオン二次電池の負極活物質として、イオン拡散能や急速充放電能においてさらに優れた特性が観測された。また、本材料を用いて構築したフルセルも良好に作動した。

■受賞にあたって一言

I would like to take this opportunity to thank the 6th Clean Energy and Technology Conference (CEAT) jury members for bestowing me with this award. I would like to take this opportunity to thank Matsumi Sensei for his invaluable guidance and support all the time. I would also like to thank all our colleagues in Matsumi lab, family members, friends, and loved ones who helped me receive this award. This award motivates me to do more hard work and inspires me to perform better in the future. I hope my research work can benefit society at large in the future.

令和5年8月7日

液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 免疫賦活化作用を有する多機能性の液体金属ナノ粒子の開発に成功

- 当該液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化ならびに光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、液体金属ナノ粒子*1を活用した新しいがん光免疫療法の開発に成功した(図1)。 |

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、免疫賦活化作用のある物質を液体金属に組み合わせ、がん患部に選択的に送り込むことができれば、免疫による高い抗腫瘍作用の発現が期待できるだけでなく、生体透過性の高い近赤外光*2を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

(T細胞と樹状細胞)を活性化している様子(イメージ)

研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、免疫細胞を賦活化させるために、液体金属表面に免疫チェックポイント阻害薬(抗PD-L1抗体*3)、免疫調整薬(イミキミド*4)、蛍光試薬(インドシアニングリーン*5)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*6を吸着させたナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属、イミキミド、インドシアニングリーン、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体の混合物に超音波照射後、抗PD-L1抗体を添加し、一晩培養するだけで、球状ナノ粒子の構造を水中で安定的に維持可能な簡便なナノ粒子を形成できることを見出した。この方法で調製した液体金属ナノ粒子は、10日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して1週間後のマウスに、液体金属ナノ粒子を投与し、24時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果*7によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外光を照射したところ、免疫賦活化と光熱変換による効果で14日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2B)。

|

図2.(A) 液体金属ナノ粒子の標的腫瘍内における蛍光特性

(B) 液体金属ナノ粒子による抗腫瘍効果(腫瘍は完全消失) |

さらに、液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった。また、液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でも液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した液体金属ナノ粒子が、がん診断・免疫療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、免疫学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、ドイツの化学・生物系トップジャーナル「Advanced Functional Materials」誌(Wiley社発行)に7月28日(現地時間)に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Light-Activatable Liquid Metal Immunostimulants for Cancer Nanotheranostics |

| 著者 | Yun Qi, Mikako Miyahara, Seigo Iwata, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年7月28日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202305886 |

【用語解説】

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

800~2500 nmの波長の光。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

免疫チェックポイント阻害剤の一つ。がん細胞や抗原提示細胞が発現するPD-L1に結合することによりT細胞上のPD-1との相互作用を阻害する。この結果、T細胞への抑制シグナル伝達が阻害され、T細胞の活性化が維持され、抗腫瘍作用が発現される。

樹状細胞を活性化させることが知られており、早期の基底細胞皮膚がんや特定の皮膚疾患の治療に用いられる薬物。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外光を照射すると近赤外蛍光を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

令和5年8月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/08/04-1.html