研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/28-1.html物質化学領域の都准教授らの論文がAdvanced Intelligent Systems 誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る論文が、Advanced Intelligent Systems誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

令和2年7月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/07/22-1.html物質化学領域の都准教授らの研究成果がAdvanced Science Newsで紹介

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る研究成果が、Advanced Intelligent Systems 誌(Wiley社)に掲載され、Advanced Science Newsにてハイライトされました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

Advanced Science News詳細:

https://www.advancedsciencenews.com/millibots-act-as-artificial-insects/

令和2年6月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/06/12_3.html学生のNGUYEN さんが CHEMCYS2020においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のNGUYEN, Nhat Thanhさん (博士後期課程3年、物質化学領域・谷池研究室)が A Chemistry Conference for Young Scientists 2020 (CHEMCYS2020)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究題目、論文タイトル等

Understanding the Thermal Degradation of Biobased Polyimide Derived from 4-Aminocinnamic Acid Photodimer

■研究者、著者

NGUYEN, Nhat Thanh

■受賞対象となった研究の内容

The development of high-performance biobased polymers plays a crucial role in the establishment of a sustainable low-carbon society. Recently, we have successfully synthesized new biobased polyamic acid (PAA) and polyimide (PI) from bioavailable aromatic diamine, which is a photodimer of 4-aminocinnamic acid (4ATA) derived from glucose via 4-aminophenylalanine using recombinant Escherichia coli. These polymers possess high thermal resistance and mechanical properties, being regarded as a promising engineering plastic. Herein, we investigate the thermal degradation mechanism of the biobased PI by various analytical techniques: thermogravimetric analysis (TGA), IR spectroscopy, solid-state 13C NMR, and tensile test. The TGA result for the biobased PI under dry air at 250 °C showed a mass loss behavior as typical for the auto-oxidation. The IR and 13C NMR results revealed that the cyclobutane ring of the diamine of 4ATA was the most susceptible to oxidative degradation. The thermal degradation of biobased PI started by oxidative degradation of the cyclobutane ring, followed by the formation of C=C double bonds and conjugated carbonyl species as the main oxidation products, which caused gradual deterioration of the strength, the ductility, and the transparency of the PI. We have successfully suppressed the thermal degradation by adding stabilizers to the PI formulation.

■受賞にあたっての一言

I am greatly honored to win the award from a big conference tailored to young chemists worldwide. The conference offered me tremendous opportunities to advertise my research outcomes as well as to discuss with many young scientists from all over the world about typical research domains in chemistry. It was an unforgettable and precious memory. I am extremely grateful to Associate Professor Toshiaki Taniike and Professor Tatsuo Kaneko for their constant guidance during my research. Also, I would like to thank all members in Taniike laboratory for their cooperation. Finally, I would like to thank my family for always being by my sides.

令和2年4月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/04/02-1.htmlビッグデータが拓く新時代の触媒化学

北陸先端科学技術大学院大学

北海道大学

熊本大学

科学技術振興機構

ビッグデータが拓く新時代の触媒化学

ポイント

- ハイスループット触媒評価装置による材料ビッグデータの取得

- データ科学に立脚した触媒とプロセスの同時設計

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の谷池俊明准教授、西村俊准教授らは北海道大学(総長・名和豊春、北海道札幌市)の髙橋啓介准教授、熊本大学(学長・原田信志、熊本県熊本市)の大山順也准教授らと共同で、ハイスループット実験・材料ビッグデータ・データ科学を基盤とした触媒インフォマティクスを実現することに成功した。

近年、自然科学においても人工知能(AI)という言葉が頻繁に聞かれるようになった。特に、機械学習などのデータ科学的な方法論を駆使し、材料科学の研究開発を飛躍的に加速せんとする試みをマテリアルズインフォマティクス(MI)と呼ぶ。我々は、MIを触媒開発に利用することを試み、メタンの酸化カップリング反応(OCM)*1において、日に4000点もの触媒データを自動取得可能なハイスループット触媒評価装置*2を設計し、これを用いて過去30年で蓄積されたデータ数を一桁上回る12000点ものデータをわずか3日で取得することに成功した。さらに、得られた触媒ビッグデータを機械学習などによって分析し、その結果に基づいて固体触媒や反応プロセスを通してOCMの反応収率を大きく改善することに成功した。 MIは概念的な意味では良く研究されてきたが、これが真に材料科学に革新をもたらすか否かは、質・規模共に十分な材料データが用意できるかどうかにかかっていた。 これまで研究者らが科学論文という形で積み上げてきたデータは、研究者の実験方法や興味を強く反映しており、また、性能の低い材料データを含まず、機械学習には不向きであった。我々はハイスループット実験によってこの問題を突破し、30年の研究が、実働1ヵ月に満たない短期間で実施できることを実証した。今後、同様な方法論がさまざまな材料分野における研究開発を飛躍的に加速させ、人類社会の持続的な発展に大きく貢献する材料を次々と生み出していく時代が来ると期待される。

本成果は、2019年12月25日0時(米国東部標準時間)にACS Publications発行「ACS Catalysis」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括: 上田渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表:髙橋啓介)の支援を受けて行われた。

|

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Catalysis (ACS Publications) |

| 論文題目 | High-Throughput Experimentation and Catalyst Informatics for Oxidative Coupling of Methane |

| 著者 | Thanh Nhat Nguyen, Thuy Phuong Nhat Tran, Ken Takimoto, Ashutosh Thakur, Shun Nishimura, Junya Ohyama, Itsuki Miyazato, Lauren Takahashi, Jun Fujima, Keisuke Takahashi, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2019年12月25日0時(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acscatal.9b04293 |

【用語解説】

*1 メタンの酸化カップリング反応(OCM)

普遍的に存在するメタンはそのままでは化学的な有用性が低く、これを触媒によって別の有用化合物へ変換することが望ましい。メタンの酸化的カップリングとは、メタンと酸素分子の反応を通してエタンやエチレンを直接合成する高難度反応である。

*2 ハイスループット触媒評価装置

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験装置とは高度な並列化や自動化によってスループットを劇的に改善する装置を指す。

令和元年12月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/12/25-1.html学生のTRANさんがThe 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8)においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のTRAN, Phuong Nhat Thuyさん (博士後期課程2年、物質化学領域、谷池研究室) がThe 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

The 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8) は8月4日~7日の日程でタイのバンコクで開催され、本講演及び基調講演で行われた口頭発表、ポスター発表を通じて触媒研究の最高水準かつ最新のテーマが取扱われました。

■受賞年月日

令和元年8月7日

■論文タイトル等

Operando Chemiluminescence Method for Automotive Catalytic Converter

■著者、研究者名

TRAN, Phuong Nhat Thuy

■研究概要

Despites the well-established three-way catalyst system for automotive emission regulation, further development of more sophisticated catalyst is still required. Recently, the research effort has been driven towards the development of a method to accelerate the catalyst evaluation. In this study, we successfully designed an operando chemiluminescence (CL) instrument for three-way catalyst screening at high sensitivity. The proof of concept of the operando CL method was established by thoroughly studying the CL behaviors of four elemental reactions, which included CO oxidation by O2/NO and C3H6 oxidation by O2/NO. The correlation of the CL intensity and the corresponding catalytic activity was examined using online gas chromatography. It was found that all the elemental reactions emitted CL. The linear correlation between the CL intensity and the reagent concentrations obtained in a steady-state measurement revealed that the CL emission is a direct product of reaction, thus the CL detection was apparently equal to detecting the reaction. The sensitivity of the CL method was estimated around 10-100 nmol. The capability of the CL method in rapid catalyst screening was confirmed by a good linear correspondence between the CL intensity and the catalytic activity in C3H6 oxidation by O2 for a series of Rh-based catalysts.

■受賞にあたっての一言

It was a great honor for me to win the award from one of the biggest conferences on catalysis. The conference provided me wonderful opportunities as well as great inspiration to meet and discuss with many reseachers from all over the world about the state-of-the-art and recent trends in different catalysis research areas. For this achievement, I would like to express my sincere gratitude to Associate Professor Toshiaki Taniike for his mentorship, enthusiastic support, constant guidance, and great encouragement during my research. I am also immensely grateful to all members in Taniike laboratory for their kindness and great help. Finally, I would like to thank my family for their love, taking care and encouraging me all the time.

令和元年9月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/09/20-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)がマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。今回、41件の研究発表があり、そのうち5名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

令和元年7月5日

■研究タイトル等

マイクロプレートを用いた高分子材料の安定化に関する耐光性評価

■研究者、著者名

瀧本 健、中山 超、竹内 健悟、谷池 俊明

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、安定化剤を高分子材料中に添加する手法が一般に用いられます。各材料に対する安定化剤の性能を評価するためには、膨大な数の光劣化試験が必要ですが、1回に加速試験を行える検体数が限られており、劣化検出のための分析も逐次的であることが課題でした。そこで本研究では、マイクロプレートを用いた新規ハイスループットプロトコルを考案し、加速試験・劣化検出の並列化によって耐光性評価に関する実験のスループットの向上に成功したことを報告しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池准教授、竹内客員研究員、中山超氏をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年8月7日

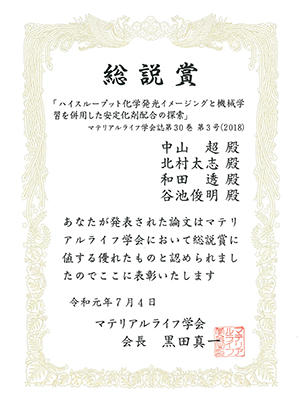

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/08/07-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/07/11-2.html学生の橋本さんがマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の橋本優哉さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は26件の研究発表において4名の発表者が受賞しました。

■受賞年月日

平成29年7月14日

■論文タイトル

超臨界二酸化炭素を含浸溶媒として用いた高分散PP/Al2O3ナノコンポジットの調製

■論文概要

当研究室は、重合後に得られるPP粉末(リアクターグラニュール)の細孔中に金属アルコキシドを含浸させ、これを溶融混練中に金属酸化物あるいは金属水酸化物へ化学変換する新たなin-situナノコンポジット化法を開発しました。ナノサイズの細孔へ閉じ込められたフィラー前駆体が、溶融混練過程で再凝集する前に固体へと化学変換されることで、分散剤を添加することなくナノ粒子が高度に分散したナノコンポジットを得ることが可能です。しかし、有機溶媒を含浸溶媒として用いた場合、PPの細孔深部まで金属アルコキシドを含浸できていないことがわかっており、深部への均一含浸が達成できれば、より高い充填と機能性を実現できるものと考えられました。そこで本研究では、含浸溶媒である有機溶媒の代わりに高浸透性・溶解性を併せ持つ超臨界二酸化炭素(scCO2)を用いた含浸プロセスを検討し、その成果を報告しました。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究を進めるのにあたり、熱心なご指導を頂きました谷池俊明准教授、Bulbul Maira博士研究員にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年9月13日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/09/13-1.html学生の中山さんが、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の中山超さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)が、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は18件の研究発表において3名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成29年2月24日

■論文タイトル

人工クモ糸の熱酸化劣化における化学発光挙動

■論文概要

近年、強度と伸度を両立し、規格外の靭性を有するクモ糸は、産業用構造材料として大きな注目を集めていますが、タンパク質の高温・高湿度環境への脆弱性が産業応用に向けた最大の障壁となっています。我々は、人工クモ糸の高温で放出する化学発光を捉えることで、熱酸化劣化挙動を系統的に検討し、人工クモ糸の劣化機構を明らかにしました。本研究は、人工クモ糸の材料寿命の確保に当たって極めて有用な知見を与えるものです。

■受賞にあたって一言

今回、このような賞をいただき大変嬉しく思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、Dao博士研究員、および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

平成29年4月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/04/5-1.html「ポリマー材料フォーラム」ゴム技術フォーラム/高性能天然由来マテリアル開発拠点共催

本フォーラムは、ゴム技術フォーラムと本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」の共催です。エクセレントコアの教員を中心に、ポリマー材料(バイオポリマー、ナノコンポジット、ゴム)に関する最先端の研究発表をお届けするフォーラムです。参加は無料となっておりますので、奮ってご参加下さい。

| ■ 日 時 | 2016年11月14日(月) 13:00~17:30 |

| ■ 場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール |

| ■ 参 加 |

無料(参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。) |

| ■ プログラム |

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00-13:10 | 開会の挨拶 |

| 13:10-13:25 | 大学紹介-塚原 俊文 教授(マテリアルサイエンス系学系長) |

| 13:25-14:10 | 講演1-金子 達雄 教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点長/環境・エネルギー領域) 「エキゾチックな未利用バイオ分子を用いたスーパーエンプラの開発」 |

| 14:10-14:55 | 講演2-谷池 俊明 准教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「リアクターグラニュール技術を用いた新規ポリオレフィン系ナノコンポジットの開発」 |

| 14:55-15:10 | 休憩 |

| 15:10-15:30 | 講演3-桶葭 興資 助教(環境・エネルギー領域) 「界面不安定性による超高分子多糖類のマクロ空間認識」 |

| 15:30-15:50 | 講演4-Chammingkwan, Patchanee 助教(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「In-Situ Grafting of Nanoparticles Through End-Funtionalized Polypropylene for High-Performance Nanocomposites 」 |

| 15:50-16:10 | 講演5-Ali, Mohammad Asif 博士研究員(環境・エネルギー領域) 「Environmentally degradable biobased plastics from renewable itaconic acid and their composites with montmorillonite 」 |

| 16:10-16:20 | 休憩 |

| 16:20-16:50 | 技術紹介-滝澤 俊樹(ゴム技術フォーラム(ブリヂストン・フェロー)) 「タイヤ用エラストマーの開発事例」 |

| 17:20-17:30 | 開会の挨拶 |

| ■ 連絡先 | 研究推進課 研究施設支援係(E-mail:sien) |