研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

抗疾患ナノファイター研究室 Laboratory on Anti-Disease Nano-Fighter

教授:鄭 主恩(CHUNG, Joo Eun)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、抗がん治療、アンチエイジング

[キーワード]

生体適合性ポリマー、ナノ粒子、非侵襲的薬物送達、ターゲティング、薬効増幅、緑茶カテキン、メラトニン

研究を始めるのに必要な知識・能力

特別な専門知識や技術は必要ありません。科学への探究心があり、向上心、自他への責任感、本気で世界トップレベルの研究に取り組む意欲と覚悟が大事です。

この研究で身につく能力

バイオマテリアルの合成やナノ粒子の調製から化学物質・細胞・動物を用いた様々な手法の評価まで、学際的な知識や分析技術を経験し習得することができます。社会実装価値の高い医療技術創出を目指し世界最先端技術と競う研究を行う中、実験・ディスカッション・プレゼンテーション・論文執筆を通して、論理的思考、慎重さ、忍耐強さ、トラブルシューティング能力、洞察力、コミュニケーション能力を鍛えられるよう指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

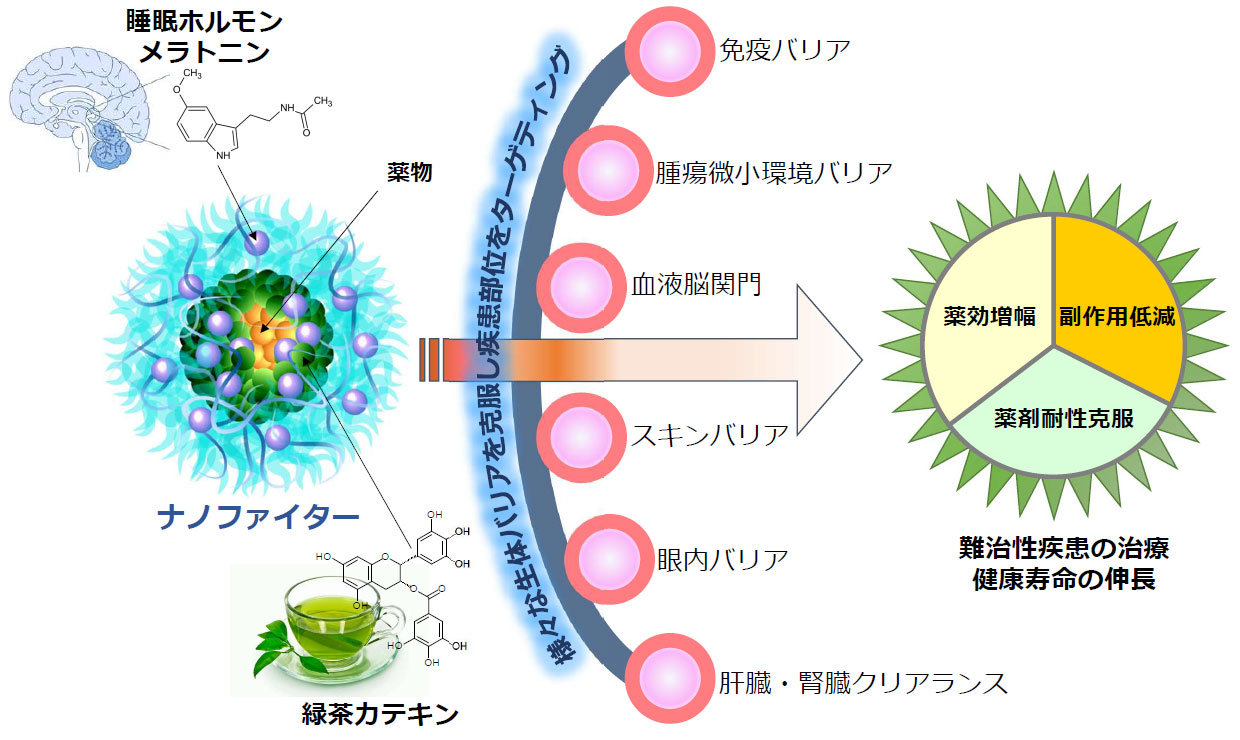

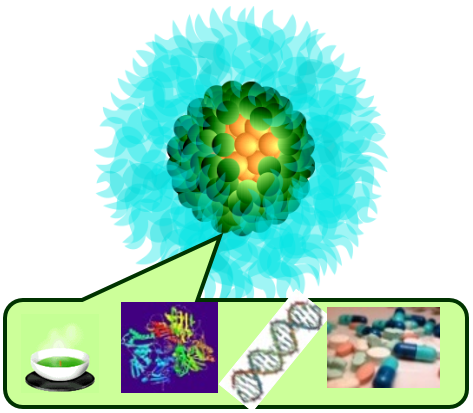

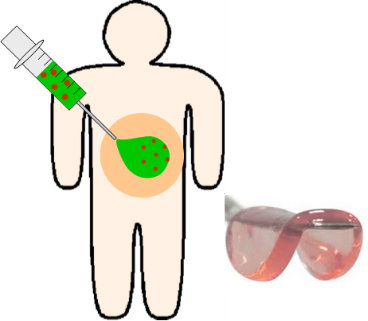

図1 自然由来のナノファイターによる難治性疾患治療および健康寿命の伸長

当研究室はバイオマテリアルを用いたナノシステムを開発し、現治療法の限界を克服することを目指しています。

昨今、医療技術の発展に伴い世界中の人々の寿命が長くなっていますが、健康寿命の伸長は平均寿命より遅く、そのギャップは老化に伴う様々な疾患による生活質(QOL)の低下や個人と社会への大きな負担をもたらしています。当研究室では自然や人体由来の物質からなる新規な生体分解性バイオマテリアルを合成し、様々な難治性疾患の治療や抗老化作用を発揮するナノ粒子を開発しています。例えば、緑茶カテキンまたは脳内睡眠ホルモンであるメラトニンの誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発により、今まで薬物送達が困難とされている疾患部位(がん・脳・後眼部など)へタンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる様々な薬物を高濃度で疾患部位へ特異的に送達し、従来の薬物治療の大きい問題となっている正常部位への副作用を低減すると共に、緑茶カテキンやメラトニンから由来するキャリア本来の治療効能とのシナジー効果により、著しく薬効を増幅することが可能であります(図1)。このナノ粒子は薬物送達の妨げになっている様々な生体バリアを効率よく克服する高い薬物送達能力と、副作用のない低濃度の薬物を用いても高い薬効を達成する薬効増幅能力を兼ね備えた革新的なテクノロジーであり、トップジャーナルに掲載され高い国際評価を受けています。さらに国際特許(90報以上)の出願・登録および大学や企業との共同研究など臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されている当研究室のナノメディシンにより、今まで治療困難であった難治性疾患の治療や老化により蓄積する生体へのダメージの修復を可能とし、健康な生活・社会の実現や産業の活性化を目指しています。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Advanced Materials 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnology. 9, 907-912 (2014).

使用装置

動的光散乱測定装置、紫外可視分光光度計、HPLC、NMR、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器、IVIS動物イメージングシステム

研究室の指導方針

自分が行っている研究の科学的・社会的意義やインパクト、そして最先端技術と競うレベルの新規性をしっかり理解することで、熱意と意欲を持って研究を進めるよう鼓舞します。研究の進捗状況に関する十分なディスカッションを行い、総合・分析・判断力や問題解決能力を身につけるよう指導します。研究課題を含め学生の個性と適性に合った方法で段階的なマルチプルマイルストーンを設定し、着実に自信をつけながら成長するよう努めます。迅速な意見交換やチームワークは研究遂行において重要であるため、コアタイム(10-17時)を設けます。雑誌会、研究発表、論文執筆を通して、実力・倫理観・リーダーシップを兼ね備えた科学者として活躍できるよう育成します。

[研究室HP] 作成中

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオテクノロジー

ナノバイオ研究室 Laboratory on Nanobiotechnology

講師:高橋 麻里(TAKAHASHI Mari)

E-mail:

[研究分野]

ナノ材料科学、細胞生物学

[キーワード]

ナノ粒子、バイオ医療応用

研究を始めるのに必要な知識・能力

探求心があり、努力することを厭わず、向上心がある方ならバックグランドが違っていても研究を楽しむことができます。研究テーマに対して、自分がこの研究を進めるんだという主体的な立場にたつことが必要です。共同研究をすることが多いため、協調性やコミュニケーション能力も必要となります。

この研究で身につく能力

ナノ粒子の合成法、構造・特性評価及び解析方法に関する幅広い知識。金属・磁性・半導体材料とナノ粒子にすることで現れる特徴的な性質に関する一般的な知識。細胞生物学に関する一般的な知識。新たな課題に対して取り組むチャレンジ精神。

【就職先企業・職種】 製造業(化学、精密機器、ガラス・土石製品、繊維製品、その他製品など)

研究内容

ナノ粒子のバイオ医療応用に関する注目は年々高まっています。私達は金属・半導体・磁性体をナノサイズにすることで現れるバルクとは異なる性質を利用して、ナノ粒子のバイオ医療応用に関する研究を行っています。応用先は様々ですが、主に下記に示す3つの内容に力を入れており、それぞれの用途に合わせたナノ粒子の合成から構造解析、特性評価、応用までの一連の流れを一人の学生が担当して研究を進めます。

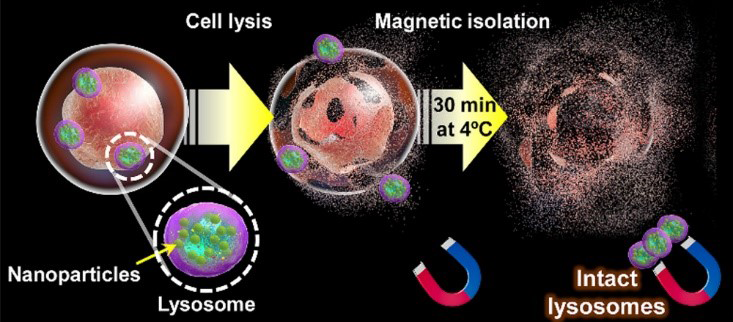

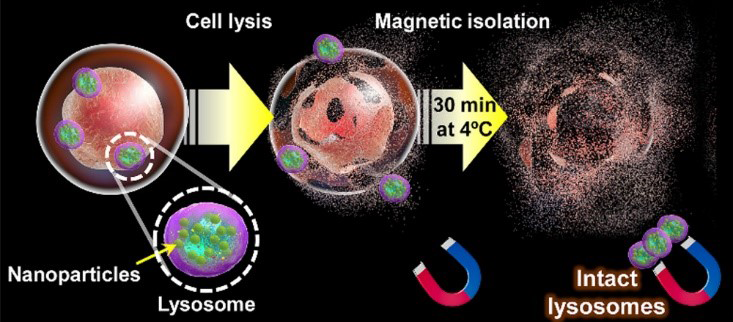

1. 磁性体ナノ粒子を用いた細胞内小器官の磁気分離

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

正常細胞と機能欠損細胞から細胞内小器官を分離し、タンパク質を解析し比較することは、疾患の分子機構の解明において重要です。超常磁性体ナノ粒子を合成し、表面を生体分子で機能化した粒子を用い、細胞内小器官を迅速かつ温和に磁気分離し、生化学的手法による解析を行います。種々の細胞内小器官の磁気分離法の構築や機能欠損細胞のタンパク質解析を通して、最終的には創薬分野への貢献を目指します。

2. 磁気粒子分光を用いたイムノアッセイ

人生100年時代と言われる現代、私達が健康に長生きするためには、疾病の早期発見のための診断技術・精度の向上がますます重要となります。磁気粒子分光(MPS)を用いたイムノアッセイ(抗原抗体反応を用いた抗原の検出)では、種々の磁性体ナノ粒子を合成しMPSで評価し、感度が高いプローブを複数選択することで同時多抗原検出を目指します。

3. アップコンバージョンナノ粒子による光遺伝学的研究

アップコンバージョンナノ粒子とは、波長が長い入射光を照射した際に波長が短い発光を示す蛍光体ナノ粒子です。光遺伝学とは光受容タンパク質を遺伝学的に細胞に発現させ、光で細胞の応答を制御する技術で、この2つを組わせることで、光による生体組織の制御を行う研究をしております。

主な研究業績

- D. Maemura, T. S. Le, M. Takahashi, K. Matsumura, and S. Maenosono: "Optogenetic Calcium Ion Influx in Myoblasts and Myotubes by Near-Infrared Light Using Upconversion Nanoparticles" ACS Appl. Mater. Interfaces 15 (2023) 42196

- T. S. Le, M. Takahashi, N. Isozumi, A. Miyazato, Y. Hiratsuka, K. Matsumura, T. Taguchi, S. Maenosono: "Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic–Plasmonic Hybrid Nanoparticles" ACS Nano 16 (2022) 885

- T. S. Le, S. He, M. Takahashi, Y. Enomoto, Y. Matsumura, and S. Maenosono: "Enhancing the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay by Magnetic Enrichment Using Multifunctional Nanocomposite Probes" Langmuir 37 (2021) 6566

使用装置

透過型電子顕微鏡(TEM) 超伝導量子干渉磁束計(SQUID)

走査透過型電子顕微鏡(STEM) 動的光散乱測定装置(DLS)

X線回折装置(XRD) 共焦点レーザー顕微鏡(CLSM)

X線光電子分光装置(XPS) 核磁気共鳴装置(NMR)

研究室の指導方針

常に新しい内容の研究を行っており、研究内容に関しては教員が学生へ毎回指示を与えるのではなく、学生自身にも実験と論文調査から次の方向性を決めるといった、一緒に研究を進めていくスタンスで研究を行います。その過程で卒業後の進路(就職希望か進学希望)に合わせて必要な基礎知識と研究力が身につくように指導します。また、分野外の方でも最前線の研究が行えるように効率的な努力の仕方や学習法を身に着けられるように指導しますので、心配なことや研究に関する疑問等は積極的に相談してください。そのためにはコミュニケーション能力も重要であり、卒業後の社会人にとって必要不可欠なスキルが身につくようにサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/~shinya/

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

固体ナノ化学研究室 Laboratory on Solid-State Nanochemistry

教授:後藤 和馬(GOTOH Kazuma)

E-mail:

[研究分野]

物理化学、無機材料化学

[キーワード]

核磁気共鳴(NMR)、炭素材料、二次電池(リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、次世代電池)、その場分析

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学の基礎知識があれば研究をすみやかに始められますが、必要なことは学ぶという意欲さえあれば知識の有無は問題ありません。研究を通して自分の成長(能力的&人間的)を望み、新しいことに取り組む意思があれば大丈夫です。

この研究で身につく能力

ものづくりに始まり、測定機器による分析、得られた実験結果・測定結果の考察までを行うので、無機材料を中心とした材料合成の実験技術、電池作製および評価の技術、NMRをはじめとする各種機器分析の技術など幅広い技術が身につきます。また、研究室でのセミナーや学会発表、海外研究グループとの国際交流を通してプレゼンテーション能力、英語力なども磨かれます。しかし一番大事なことは、得られた実験・測定結果から「物質の中で何が起きているか」を総合的にとらえ考察する能力や、課題を解決し研究をまとめるための論理的な思考力など、AIにとって代わられることのない「人間」としての考える力であり、これを特に重視しています。社会に出て長くずっと第一線で活躍できる能力を持った人になってもらいたいと考えています。

【就職先企業・職種】 化学・材料メーカー、電機・電池・自動車および関連メーカー、分析機器メーカー、公設試験研究機関、教員

研究内容

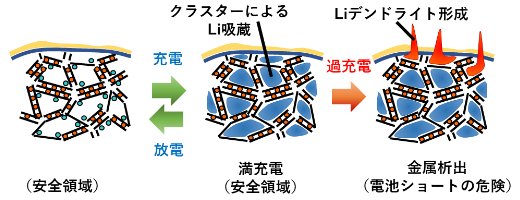

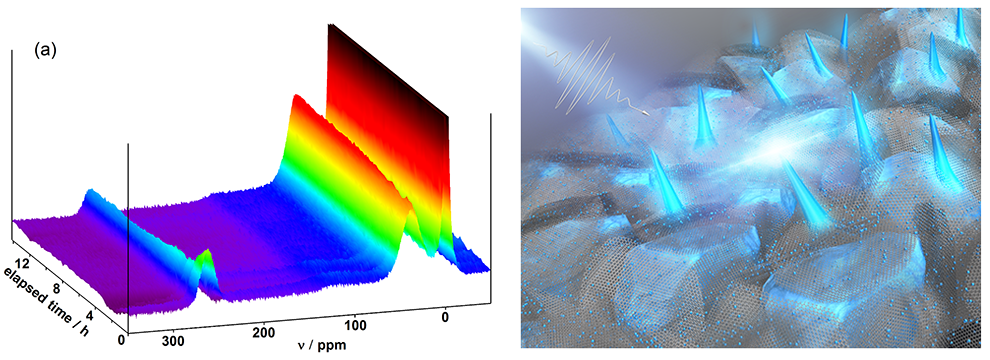

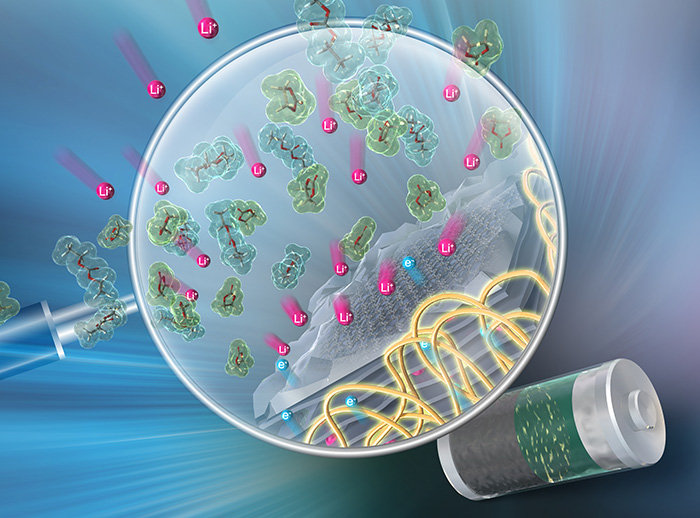

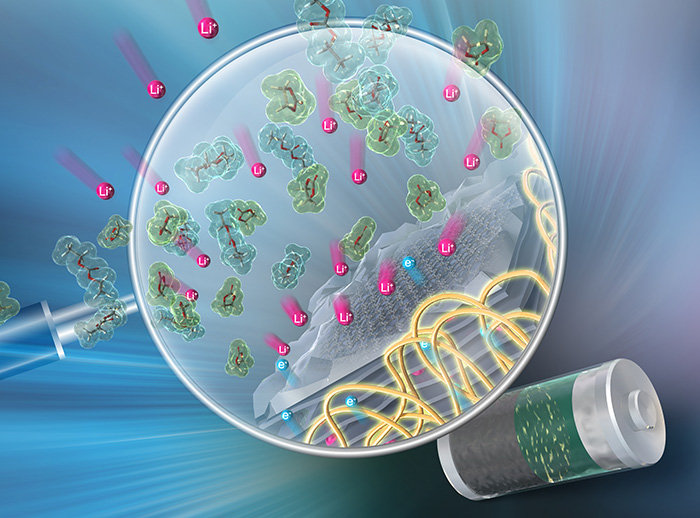

ナノサイズの空間や表面などの構造、およびミクロな環境を解明することをテーマとして、細孔物質(物質の中に多数の小さな穴=細孔をもった固体材料)の内部空間や、黒鉛などの層状化合物の層間に吸蔵された分子やイオンの状態、動的挙動、内部空間の表面状態などを、核磁気共鳴(NMR)法を中心に様々な方法で研究しています。内部空間への分子やイオンの導入(インターカレーション)は電池電極反応とも密接な関連があることから、特にリチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池や今後実用化が期待される次世代電池など、各種二次電池の電極材料の研究を積極的に進めています。

【固体NMR開発と二次電池電極の状態分析】

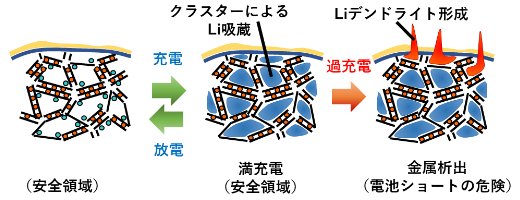

電池のリアルタイムNMR解析(左上)*),金属リチウム析出イメージ(右上)2.

非晶質炭素の充電,過充電挙動モデル(下)2.

*) K.Gotoh et al., Carbon (2014).

・固体材料についてのNMRは、固体物質中の局所構造やダイナミクスの解析に極めて有効な分析手法です。特にナノ空間の構造や環境を調べる際には、吸着された物質中の原子やイオンを「プローブ(探針)」として利用し直接的に内部環境を調べることができます。よって、リチウムイオン電池やナトリウムイオン電池ではそれぞれリチウム、ナトリウムのNMR共鳴信号を解析することで、電池内部の微小な状態変化を検出できます。軽元素であるリチウムやナトリウムは電子顕微鏡やX線分光など他の分析手段では直接観測が非常に難しいため、NMRでリチウムやナトリウムなど電荷を担持する重要な核種の状態を観測することが、イオンの吸脱着メカニズム、すなわち電池の充放電メカニズムの解明に大きく役立ちます。

・最新のリチウムイオン電池や次世代電池であるナトリウムイオン電池、全固体電池などの電極内に吸蔵されたリチウム、ナトリウムの状態を解明しています。充放電により刻々と変化する内部環境をリアルタイムで観測するためには、電池の「その場観測(オペランド解析)」が必須となるため、電池観測のための高感度オペランドNMR法の開発を積極的に進めています。本手法により電池が過充電された際の金属析出メカニズムも解明できるため、安全性評価にも貢献できます。

・充放電メカニズムの解析から、新たな材料の設計指針を立て、それに基づいた負極材料の開発を行っています。炭素材料は以前から負極に用いられてきましたが、次世代電池用電極材料としても期待できることから、新たな炭素材料の開発を進めています。

主な研究業績

- Dynamic nuclear polarization -nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials. H. Ando, K. Suzuki, H. Kaji, T. Kambe, Y. Nishina, C. Nakano, K. Gotoh*, Carbon, 206, 84 (2023).

- Mechanisms for overcharging of carbon electrodes in lithium-ion/sodium-ion batteries analysed by operando solid-state NMR. K. Gotoh*, T. Yamakami, I. Nishimura, H. Kometani, H. Ando, K. Hashi, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 8, 14472 (2020).

- Combination of solid state NMR and DFT calculation to elucidate the state of sodium in hard carbon electrodes. R. Morita, K. Gotoh*, M. Fukunishi, K. Kubota, S. Komaba, T. Yumura, N. Nishimura, K. Deguchi, S. Ohki, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 4, 13183 (2016).

使用装置

Bruker AVANCE NEO 400MHz NMR(固体測定専用)拡散測定システム付, Bruker AVANCE Ⅲ500MHz-NMR(固体対応)オペランド測定用特殊プローブ付

X線回折,X線光電子分光(XPS),熱分析,電子顕微鏡,ガス吸脱着装置,電気化学測定装置(充放電試験装置等),電池作製設備(グローブボックス等),高温熱処理炉(2200℃)

研究室の指導方針

社会人としてどのような分野でも力を発揮できる基礎力と、専門家として活躍できる知識経験の、両方を持った人になってもらうことを目的として指導します。定期的な研究室でのセミナーや報告会がありますが、実験については装置の都合により個々のスケジュールがかなり異なってくるので、自分自身で研究計画を立案し、実行してもらうことになります。国内外の学会での発表のほか、海外研究グループや企業と進めている多彩な共同研究にも積極的に参加してもらい、国際的な幅広い視野を持てる機会を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/gotoh-www/

ナノとバイオを融合して医療と環境の問題を解決する

ナノとバイオを融合して

医療と環境の問題を解決する

バイオナノ医工学デバイス 研究室

Bio-Nano Medical Device Laboratory

教授:高村 禅(TAKAMURA Yuzuru)

E-mail:

[研究分野]

BioMEMS、微小流体デバイス、分析化学、バイオセンサ

[キーワード]

血液分析チップ、一細胞解析、質量分析チップ、マイクロ元素分析、微細加工プロセス、バイオチップ、マイクロプラズマ

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちが扱う対象は分野融合的要素が強く、従って本研究室では様々なバックグラウンドの学生を受け入れております。生物、化学だけでなく、物理、機械、電子、制御、材料など、個人のバックグラウンドに応じたテーマを設定し、研究を進めます。

この研究で身につく能力

何かを解析するチップの研究が多いので、分析科学の要素は押し並べて身につきます。微量なサンプルを扱うので、微量な生体サンプルのハンドリング技術、生体分子と無機材料の界面の調整技術、微量な蛍光や光信号の観察・計測技術等が身につきます。また、チップを作成するには、フォトリソグラフィー等、マイクロマシンの技術が身につきます。新しい材料を使う場合は、成膜やエッチングの為のプロセス開発を行うこともあります。チップの開発では、流体の動きや熱の伝達をシミュレーションし設計することもあります。修了生は、計測機器メーカへの就職が多いですが、半導体製造機器メーカや、薬品会社へ就職する方もいらっしゃいます。

【就職先企業・職種】 計測機器メーカ、電気、機械、半導体製造機器メーカ、半導体メーカ、薬品関連

研究内容

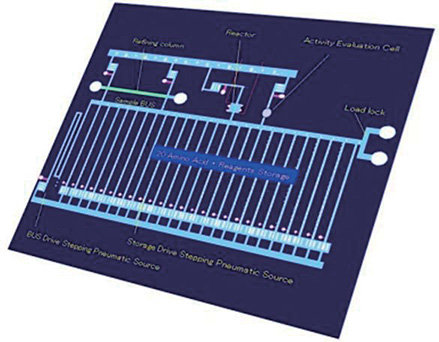

半導体プロセスを応用して、ウエハ上に小さな流路や反応容器、分析器等を作りこみ、一つのチップの上で、血液検査等に必要な一通りの化学実験を完遂させようという微小流体デバイス、μTAS(micro total analysis systems)やLab on a chipと呼ばれる研究分野が急速に発展しています。これは、病気の診断、創薬、生命現象の解析に応用でき、大きな市場と新しい学術分野を開拓するものとして期待されております。また、いろいろな形状の微小流路内を、流体や大きな分子が流れるときの挙動は、ブラウン運動や界面の影響が支配的で、流体力学でも分子動力学でも扱えない新しい現象を含んでいます。当研究室は、このような新しい現象をベースに、ナノとバイオを融合した次世代のバイオチップ創製を目指した研究を行っています。

主なテーマを次に示します。

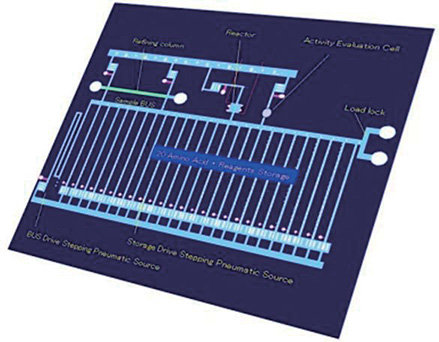

図1.作成したバイオチップの例

図2.汎用微小流体チップ案

1)高集積化バイオ化学チップの開発

高機能バイオチップの実現には、チップ内での流体の駆動機構と、高感度な検出器の開発が重要になります。本研究室では、溶液プロセスによるPZTアクチュエータアレイや電気浸透流ポンプをはじめ様々なチップ内での液体駆動機構と、ナノ材料を駆使した新しい検出器の開発を進めています(図1)。これらを用いて、組織中の一細胞を分子レベルで解析可能なチップや、高度な処理をプログラム次第で様々にこなす汎用微小流体チップの開発を目指しています(図2)。

2)高感度バイオセンシング技術の開発

一滴の血液には、体内の様々な状態を反映した多くの情報が含まれております。これらを頻繁に解析することで、重篤な病気の超早期発見や、日々の健康管理、あるいは老化や病気が起きにくい体質になるために食事や運動をガイドする等、様々なことが可能になると考えられております。このためには、非常に微量なバイオマーカを簡易に測定する技術が必要です。私どもは、自己血糖測定器と同じ手間とコストでpg/mLオーダの測定ができるチップや、質量分析チップの開発を行っております。

3)液体電極プラズマを用いたマイクロ元素分析器の開発

中央を細くした微小な流路に液体のサンプルを導入し、高電圧を印加するとプラズマが発生します。このプラズマからの発光を分光することにより、サンプル中の元素の種類と量を簡単・高感度に測定することができます。この原理を用いて、食物、井戸水、土壌工場廃水・廃棄物に含まれている有害な金属(Hg、Cd、Pbなど)などを、オンサイトで測定できるマイクロ元素分析器の開発を行っています。

主な研究業績

- Pulse-heating ionization for protein on-chip mass spectrometry,Kiyotaka Sugiyama, Hiroki Harako, Yoshiaki Ukita, Tatsuya Shimoda, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry, 86, 15, 7593-7597, 05 August 2014.

- Development of automated paper-based devices for sequential multistep sandwich enzyme-linked immunosorbent assays using inkjet printing, Amara Apilux, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Orawom Chilapakul and Yuzuru Takamura, Lab Chip,13(1), 126-135, January 2013.

- High sensitive elemental analysis for Cd and Pb by liquid electrode plasma atomic emission spectrometry with quartz glass chip and sample flow, Atsushi Kitano, Akiko Iiduka, Tamotsu Yamamoto, Yoshiaki Ukita, Eiichi Tamiya, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry 83(24), 9424-9430, 04 November 2011.

使用装置

クリーンルーム半導体製造装置一式

電気化学測定装置

表面プラズモン共鳴測定装置

イムノクロマトグラフ製造装置

全反射蛍光一分子観察装置

研究室の指導方針

iPS細胞など最近の新しい医療技術の多くは、新しい工学的技術の進歩が発端になっていることをご存知でしょうか。その多くに、高度に発展したナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合技術が使われています。この分野は、まさに今アクティブで、また人類への多くの貢献が期待されている分野でもあるのです。私どもの研究室には、様々なバックグランドと目的を持った学生さんが来ます。私どもは一人ひとりの目的に合わせたゴールを設定し、そこに向かって必要なものを自ら獲得できる様に、サポートとガイドを行うことを主な指導方針としています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

先端ナノ医療・長寿創生研究室

Laboratory on Advanced Nanomedicine and Longevity Creation

教授:栗澤 元一(KURISAWA Motoichi)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、再生医療

[キーワード]

生体内分解性高分子、ナノ粒子、緑茶カテキン、インジェクタブルゲル、薬物徐放・ターゲッテイング、細胞治療

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子化学の基礎知識があれば、問題なく研究を始めることができますが、入学前に特別な知識・能力がなくても大学や企業で活躍出来るように本気で指導します。要は日々の研究活動に対する心構え次第で、いくらでも成長できます。そのためには自他共栄の精神を研究スタッフ・学生と共有できる研究室づくりが大切だと考えています。

この研究で身につく能力

栗澤研究室では、ナノ粒子やゲルの設計・合成、キャラクタリゼーションを行い、細胞実験や動物実験によって、目的とする機能が十分であるのか否かを評価します。幅広い領域を学ぶので、種々の測定装置や実験手法の基礎を身につけることができます。動物実験を完了するころには、緻密な実験計画を立てる能力、討論・プレゼンテーション能力を習得することができます。研究目的を達成することに邁進することは大事なのですが、フェアに実験結果を評価できる能力を習得できるように指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

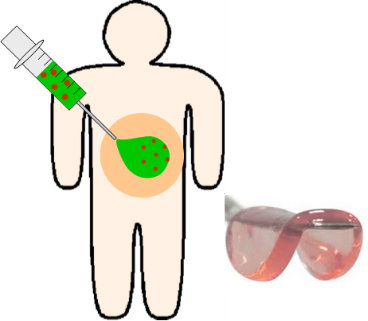

図1.緑茶カテキン・ナノ粒子による疾患治療

当研究室では、高分子科学、生体材料、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、再生医療などの学問領域を基盤とし、難治性疾患を治療可能とする機能性生体材料を開発します。昨今、遺伝子治療や再生医療などを含む先端医療が実施され、これまでに治療不可能とされてきた疾患に新しい治療法が切り拓かれてきています。このような先端医療を支える生体材料に関する研究は、難治性疾患を将来的に治療可能とする医療技術開発において益々重要な役割を果たすものと考えられます。シンガポール、韓国、米国をはじめとする海外研究機関との共同研究を展開しており、臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

[緑茶カテキン・ナノ粒子を用いたドラックデリバリーシステム]

栗澤研究室では、タンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる医薬品の内包を可能とする緑茶カテキン誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発によって、癌をはじめとする難治性疾患の治療を目指したドラッグデリバリーシステム(DDS)の研究を展開します(図1)。 緑茶カテキン・ナノ粒子は、薬物を疾患部に送達することを主な目的とした従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されています。疾患部への送達に加えて、薬物キャリアの主成分である緑茶カテキンが抗癌活性を有するために、薬物と緑茶カテキンのそれぞれの抗癌活性に基づくシナジー効果によって、抗腫瘍効果を増幅することを特徴としています。

図2.インジェクタブルゲル・システムによる医療応用

[インジェクタブルゲルによるヘルスケアへの貢献]

生体内での安全なハイドロゲル形成を可能とするインジェクタブルゲルシステムの開発及びその生体機能性材料としての応用研究を展開します。従来、注射によって生体内で安全に化学架橋を誘導する事は困難でありましたが、高分子—フェノールコンジュゲートと酵素溶液の同時注入により、コンジュゲート中のフェノールの酸化カップリングを誘導し、生体内で安全にゲル化させるプラットホームテクノロジーを開発しています(図2)。この手法によって、生体内で薬物及び細胞をゲル内に固定し、長期間に及ぶ薬物徐放及び細胞増殖・分化の制御が可能となることから、様々な疾患に対して新たな治療法をDDS及び再生医療分野において確立されることが期待されます。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Adv. Mater. 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnol. 9, 907-912 (2014).

使用装置

紫外可視分光光度計、NMR、動的光散乱測定装置、HPLC、レオメーター、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器

研究室の指導方針

学生に寄り添うスタイルで研究室を運営することをモットーとします。研究のディスカッションや勉強会・雑誌会はできる限り、 頻繁に行い、学生の研究能力の向上に努めます。当然ながら、レベルの高い研究成果を多く創出することは重要ではありますが、学生には先ず、自身が携わっている学問や研究が開拓しうる将来の社会を楽しく想像しながら研究することを提案します。応用研究を遂行する際には、社会貢献の可能性について、学生と十分に議論し、将来に学生が社会でリーダとして活躍するべく力を養う機会にします。また、学生であっても情報受信だけではなく、情報発信ができるよう指導いたします。学生の興味や個性をよく把握し、学生の能力を伸ばします。研究室内では常に世界の最先端の研究を意識しつつ、研究室もその舞台の中であり、世界に向けて発信したいと強く学生が意識する雰囲気を創ります。

[研究室HP] URL:https://kurisawa-lab.labby.jp/

ヘテロ元素化学から未来エネルギーを考える

ヘテロ元素化学から未来エネルギーを考える

蓄電池・エネルギー材料化学研究室

Laboratory on Energy Storage Materials and Devices

教授:松見 紀佳(MATSUMI Noriyoshi)

E-mail:

[研究分野]

エネルギー材料の創出研究

[キーワード]

リチウムイオン2次電池、ナトリウムイオン2次電池、リチウム空気電池、スーパーキャパシター

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究への意欲、知的好奇心、多少の失敗にひるまない楽観性、他のメンバーと協調的に研究を遂行できる適応性。また、以下は研究室に入る時点で必須ではありませんが、有機合成化学、高分子合成化学、電池関連化学、光化学などの経験や知識があればアドバンテージになります。

この研究で身につく能力

物質をデザインし、合成し、キャラクタライズする能力。実験データの意味を客観的に考察する能力。短期的、長期的に研究計画を立てる能力。報告書を作成したり、効果的にプレゼンテーションを行う能力、ディスカッション能力などがそれぞれ身につきます。さらには英語でコミュニケーションをとるための実践的能力を身につける場としても適しています。よりテクニカルな点では、嫌気下で様々な物質を有機合成し、NMR等で構造確認するスキル、イオン伝導性材料をインピーダンス測定などにより評価し、それらの電気化学的安定性を評価し、実際に電池を構築して充放電評価するスキルが身につくほか、光電気化学反応を電気化学的に評価するスキルを身につけることが出来ます。

【就職先企業・職種】 総合化学メーカー、自動車関連メーカー、繊維系メーカー、素材メーカー、機械系メーカーなど。

研究内容

高分子バインダーと活物質から成る

高性能電極材料のイメージ図

次世代用高性能蓄電池の創成研究

これまで、リチウムイオン二次電池用負極としては長きにわたりグラファイト負極が使用されてきました。現在、従来型のグラファイト負極よりも10倍以上の理論容量を有するシリコン負極の適用に関する研究が注目を集めています。しかし、シリコンは充放電中の体積膨張・収縮が大きく、粒子や界面の破壊や集電体からの活物質の剥離などの問題を引き起こし、問題が山積しています。本研究室では特殊構造高分子バインダーを適用することで、次世代用高容量電池の創成を目指しています。また、現存する多くの電池系は、性能が大幅に経年劣化することがユーザーレベルで広く認識されており、長期耐久性の課題解決も重要となっています。この点においても、分子レベルでの高機能バインダーの設計を行っています。さらに、シリコン負極型リチウムイオン二次電池と同様に、高容量の革新型電池として期待されている蓄電池系として、リチウム―空気電池が挙げられます。リチウム空気電池の開発の鍵となっている酸素還元反応触媒、及び酸素発生反応触媒においても、独自のアプローチにより研究を進めており、とりわけ白金の代わりに卑金属を用いた低コスト系の開発を進めています。さらに、リチウムに依存しない元素戦略に配慮した次世代蓄電池設計も進めています。例えばナトリウムイオン二次電池の高性能化に関する研究を電解質設計の立場から進めており、汎用の電解質を利用した系よりも大幅にサイクル特性やレート特性に優れた全固体ナトリウムイオン二次電池系の開発につながっています。現在の本研究室の電池開発において、もう一点注力しているのが急速充放電への対応です。現状の電気自動車では、高速道路のサービスエリアなどで充電を行う際に約30分を要しており、ガソリンスタンドでの給油と比較すると極めて長時間を要しています。本研究室では特殊な活物質の合成や、特異的な人工界面形成により充放電時間を大幅に短縮する試みを行っています。それを実現するキーワードとなるのが積極的な界面設計です。長きにわたって電池研究は四大部材(電極、電解質、バインダー、セパレータ)の研究を中心に展開されてきました。しかし、固体電解質界面(SEI)の重要性がいっそうクローズアップされつつあり、その戦略的かつ合理的な設計が次世代蓄電池の成否の鍵を握っていると考えられます。本研究室では、有機合成化学や高分子合成のバックグラウンドを有する電池研究グループという個性を最大限に活かしつつ、独自のアプローチで未来社会のニーズに応える高性能電池系の創出を目指します。

主な研究業績

- "Densely imidazolium functionalized water soluble poly(ionic liquid) binder for enhanced performance of carbon anode in lithium/sodium-ion batteries", A. Patra and N. Matsumi, Adv Energy Mater (2024) 20243071.

- "Water-soluble densely functionalized poly(hydroxycarbonylmethylene) binder for higher performance hard carbon anode-based sodium-ion batteries", A. Patra, N. Matsumi. J Mater Chem A., 12 (2024) 11857-11866.

- "Confronting the issue associated with the practical implementation of zinc blende-type SiC anode for efficient and reversible storage of lithium ions"R. Nandan, N. Takamori, K. Higashimine, R. Badam, N. Matsumi. ACS Appl Ener Mater., 7 (2024) 2088-2100.

使用装置

充放電評価装置

インピーダンスアナライザー

電気化学アナライザー

核磁気共鳴分光装置

ソーラーシミュレーター

研究室の指導方針

合成化学を基盤にしながら、リチウムイオン二次電池やナトリウムイオン二次電池など社会的要求の高い研究分野に果敢にチャレンジします。クリエイティブな発想力と失敗を恐れない実行力、社会貢献への意識などを有したバランスのとれた人材の育成を目指します。ヘテロな研究集団を目指していますので、様々なバックグラウンドを持った人材を歓迎します。入って来るメンバーの科学的知識レベルも様々でしょうが、2年間ないし5年間にそれぞれのレベルに応じて大きな成長と達成感、自信を味わって巣立っていただくことが目標です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/matsumi

細菌成分をコーティングした酸化グラフェンナノ複合体の創出! -多機能性を発現可能ながん光免疫療法の実現に向けて-

細菌成分をコーティングした酸化グラフェンナノ複合体の創出!

-多機能性を発現可能ながん光免疫療法の実現に向けて-

【ポイント】

- 細菌成分と酸化グラフェンから成るナノ複合体の作製に成功

- 当該ナノ複合体のEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、酸化グラフェン*1表面に細菌成分、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*2)、抗がん剤(カンプトテシン*3)を被覆したナノ複合体の作製に成功した(図1)。得られたナノ複合体は、ナノ複合体特有のEPR効果*4に由来する腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、細菌成分による免疫賦活化とカンプトテシンに由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化と酸化グラフェンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ複合体と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん光免疫治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ナノ炭素材料の一つである酸化グラフェン(GO)は、優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけ素材開発の分野で注目を集めている。都教授は、ナノ炭素材料が生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1、※2、※3、※4)。

(※1) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.html

(※2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※3) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

(※4) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/06-1.html

一方、腫瘍組織内に細菌が存在していることは古くから知られており、近年の研究では、腫瘍の種類ごとに独自の細菌叢が保有されていることが分かっている。また、このような腫瘍内細菌叢が抗癌剤の補助あるいは阻害の要因になっていることも明らかになっている。しかし、腫瘍内から直接細菌を取り出し、細菌そのものを癌の治療薬として活用する研究は皆無であった。このような経緯の中、都研究室では、マウス生体内の腫瘍組織から数多くの細菌の単離・同定に成功しており、これらの細菌を活用したがん診断・治療技術の開発を進めている(※5)。

(※5) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/08-1.html

本研究では、光発熱素材であるGOと超音波照射によりホモジナイズ*6した腫瘍内細菌(Cutibacterium acnes)成分を複合化した新規ナノ複合体を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した(図1)。より具体的には、C. acnes(CA)成分、近赤外蛍光色素[インドシアニングリーン(ICG)]、抗がん剤[カンプトテシン(CPT)]を被覆したGO(ICG-CPT-CA-GO複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、CAに由来する免疫賦活化作用とCPTに由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、ICGに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やGOに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療法の開発に成功した。また、ICG-CPT-CA-GO複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でもICG-CPT-CA-GO複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発したICG-CPT-CA-GO複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月21日に炭素系材料の国際専門トップジャーナル「Carbon」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. 様々な機能性分子を被覆したナノ複合体の作製(超音波処理するだけで簡便に作製可能)。

図1. 様々な機能性分子を被覆したナノ複合体の作製(超音波処理するだけで簡便に作製可能)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Carbon |

| 論文題目 | Hybrid Nanoarchitectonics with Bacterial Component-Integrated Graphene Oxide for Cancer Photothermo-Chemo-Immunotherapy |

| 著者 | Soudamini Sai Vimala Veera Chintalapati, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.carbon.2025.120252 |

【用語説明】

酸化グラフェンとは、黒鉛を酸化させることにより得られ、厚さはおよそ 1 nmのシート状の素材。高い表面積を有し、表面に存在する酸素官能基により親水性や電気絶縁性を示す。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

植物のカンレンボク Camptotheca acuminata に含まれるアルカロイドの一種。抗がん作用を示す。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

均質化すること。特に、生物の細胞や組織などを人工的に破砕、均質化することをさす。眼鏡の洗浄に利用される超音波照射装置が均質化に良く利用される。

令和7年3月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/27-1.html磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功! -高性能がん診断・治療に向けて-

磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功!

-高性能がん診断・治療に向けて-

【ポイント】

- 磁性イオン液体とカーボンナノホーンから成る複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の磁場応答性とEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、カーボンナノホーン*1表面に磁性イオン液体*2、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*3)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*4)を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*5のみならず、磁性イオン液体に由来する磁場駆動の腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、磁性イオン液体に由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*6により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化とカーボンナノホーンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

がんは世界における死亡の主な原因の1つである。世界保健機関 (WHO) によると、2020年には約1,000万人のがん患者が亡くなっている。とりわけ先進国の人口の高齢化と生活習慣の要因により、症例数は引き続き増加すると予想されている。科学、技術、社会の発展が大きく進歩したにもかかわらず、従来の抗がん剤の特異性の低さ、重篤な副作用、転移性疾患に対する有効性の限界などが相まって、がんは依然として重要かつ世界的な健康課題となっている。従って、より効果的かつ安心・安全な先進がん診断・治療技術の開発は急務である。

イオン液体は、低融点、低揮発性、高イオン濃度、高イオン伝導性などの特長を持つ室温で液体として存在する塩であり、コンデンサ用電解液や帯電防止剤、CO2吸収剤などの様々な産業用途に応用されており、とりわけ環境・エネルギー分野で注目されている。また、近年イオン液体に抗がん作用があることが見出されており、上記の分野のみならず医療分野への応用展開も期待されている。

そもそもイオン液体という物質は、陽イオン分子と陰イオン分子という極めてシンプルな2種類の構成要素で成り立っている。つまり、陽イオン側と陰イオン側の両方に多様な可能性があることから、両者の組み合わせとなるイオン液体には、膨大な種類が存在しうることになる。そのためイオン液体は「デザイナー溶媒」と呼ばれている。例えば、陽イオンが1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム、陰イオンが塩化鉄であるイオン液体([Bmin][FeCl4])は、ネオジム磁石程度の磁場に応答する「磁性イオン液体」として知られている。磁石に反応する流体としては、この磁性イオン液体の他に、磁性流体という粉末磁石を懸濁させた油などが知られている。しかし、従来の磁性流体は、固体と液体に分離してしまいやすく不安定であった。磁性イオン液体は極めて安定であり、揮発せず、燃えないなどのイオン液体特有の性質を保持している。このため磁性イオン液体は、固体磁石にはできなかった液体磁石の新しい用途に向けて応用が期待されている。しかし、このような磁性イオン液体の高い潜在能力に反して、これまで報告されている磁性イオン液体の応用例は、化学物質の抽出や分離に限られていた。

一方、ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1)。また、都研究室では、革新的がん診断・治療技術に向けてCNHのさらなる高性能化・高機能化に取り組んでいる(※2)。

(※1) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

本研究では、磁性イオン液体([Bmin][FeCl4])と光発熱素材(CNH)を複合化した新規ナノ粒子を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した。より具体的には、[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体)を被覆したCNH([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、[Bmin][FeCl4]に由来する磁場応答性と抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、インドシアニングリーンに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によって[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした(図1)。この方法で作製した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体は、7日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体を尾静脈から投与し、医療用バンデージを使って患部に小型のネオジウム磁石を24時間張り付けた後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、ネオジウム磁石を用いない場合や磁性イオン液体を被覆していないナノ粒子(PEG‒ICG‒CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体 + 磁場)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、[Bmin][FeCl4]に由来する抗がん作用に加え、CNHの光熱変換による効果で5日後には、がんを完全に消失させることが判明した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけ磁場印可とレーザー照射した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体においてがん細胞組織の顕著な破壊が起こることが明らかとなった。

さらに、[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でも[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月3日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、ICG: インドシアニングリーン、[Bmim][FeCl4]: 磁性イオン液体、

DSPE‒PEG2000‒NH2: ポリエチレングリコール-リン脂質複合体。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置、赤色の矢印は消失した腫瘍の位置をそれぞれ示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics |

| 著者 | Yun Qi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月3日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400640 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

磁気力によってイオンが移動する液体。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和7年3月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/06-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.htmlなぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは? ~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは?

~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

【ポイント】

- レーザーラマン散乱分光法を応用した格子振動の解析手法を、熱電材料の熱伝導率評価に適用しました。

- 実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)において、4次以上の高次の非調和振動はほとんど存在しないことを実証しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のLiu Ruian大学院生(博士後期課程)、小矢野 幹夫教授は、レーザーラマン散乱分光法を実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)に適用し、4次以上の高次の非調和格子振動がほとんど存在しないことを実証しました。この成果は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。 |

【研究背景と内容】

熱電変換技術は、固体素子(以下、「熱電素子」という。)のみを使って、熱エネルギーから電気エネルギーを取り出したり、電気によって熱の流れを制御する技術です。熱電変換技術のうち、熱電素子に直流電流を流すと素子の両端でそれぞれ吸発熱がおこるペルチェ効果と、素子に温度差をつけると電圧が発生するゼーベック効果があります(図1)。特に、ペルチェ効果は、インターネットや先進AI技術を支える光通信用レーザーダイオードの温度制御に使用されており、私たちの豊かな生活を陰で支えている必要不可欠なものです。

| 図1 一対のp型およびn型の熱電素子を組み合わせたπ型熱電モジュールの概念図。熱電モジュールに直流電流を流すと上下電極で吸発熱が起こり(左図)、温度差をつけると逆に電圧が発生する(右図)。 |

このように産業応用されている熱電素子の心臓部にはビスマス-テルル-セレン系の材料が使われています。この材料は、同じような結晶構造を持つビスマス-アンチモン-テルル系材料と組み合わせて熱電素子が製造されます。このビスマス-テルル-セレン系の熱電材料は、熱を伝えにくいという性質(低い熱伝導率*1)が特徴で、優れた熱電性能を持っています。電気の良導体であるにもかかわらず、窓ガラスのような絶縁体と同等の熱伝導率(約 1 W/mK)を示します。

低い熱伝導率の原因として、これまで格子振動の非調和項が熱の流れを阻害していることが効いているのではないかと考えられてきましたが、よくわかっていませんでした。本研究は、レーザーラマン散乱分光法をビスマス-テルル-セレン系材料に適用して、格子振動の高次の項がどのようになっているかを確かめた画期的なものです。

レーザーラマン散乱分光法は、試料に単色レーザー光を照射して、散乱してきた光(ラマン散乱光)と入射レーザー光のエネルギー差から、物質中の格子振動のエネルギーを測定する手法です。さらに散乱光ピークのピーク幅を解析することにより、格子振動の緩和時間(格子振動がどれくらいの速さで励起されて減衰するか)に関する情報が得られます。得られた振動エネルギーを、計算機でシミュレーションした結果と比較することにより、どの振動パターンがどのようなエネルギーを持っているかを推測することも可能です。

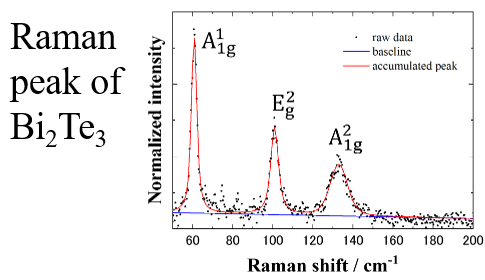

私たちは図2に示す温度可変ラマン散乱分光器を用いて、ビスマス-テルル-セレン系材料のラマン散乱スペクトルを広い温度範囲で測定し、その変化を詳細に解析しました。スペクトルは図3に示すように3本のピーク(一つ一つが格子振動のエネルギーに対応します)からなっており、その半値幅を温度に対してプロットすると、温度の上昇とともにほとんど直線的に増加しています(図4)。この温度変化をBalkanskiモデル*4を使って解析すると、「格子振動には非調和成分が存在するが、それは3次までの振動であり、4次以上の非調和振動*2*3は存在しない」ということが明らかになりました。4次の非調和振動は近似的には大きな振幅をもった格子振動に対応するため、この結果は、「大振動振幅が熱の流れを阻害することは、ビスマス-テルル-セレン系材料の低熱伝導率の原因ではない」ということを示しており、むしろ構成元素が重元素であることが主な理由であることを明確に表しています。

| 図2 レーザーラマン散乱分光実験の様子。温度可変チェンバー内のアルミ基板上に設置された試料に、光学窓を通してレーザー光を照射する。散乱されたラマン光は顕微鏡の接眼レンズを通して分光器で分光される。 |

| 図3 実測された熱電材料Bi2Te3のラマンスペクトルの一例。特徴的な3本のピーク(A1gおよびEgモード)が観測される。黒点が測定値、赤線はフィッテイング曲線である。 |

| 図4 ラマンピークの半値幅の温度依存性の一例。温度の上昇とともに、ほとんど直線的に半値幅が広くなっていることが分かる。4次の非調和項が含まれる場合は、この振る舞いが下凸の曲線となる。 |

これらの情報は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。さらにレーザーラマン散乱分光法が物質の熱の伝わり方を解析する一つの有効な手法として提示されたため、今後、他の材料の熱測定にも同様の手法が応用されることが期待されます。

本成果は、2024年11月25日に科学雑誌「Physical Review B」に掲載されました。なお、本研究は、科学研究費助成事業基盤研究(C)20K05343の支援のもと行われたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review B 110, 174310(2024) |

| 論文題目 | Investigation of phonon anharmonicity in Se-doped Bi2Te3 via temperature-dependent Raman spectroscopy |

| 著者 | Ruian Liu, and Mikio Koyano |

| 掲載日 | 2024年11月25日 |

| DOI | 10.1103/PhysRevB.110.174310 |

【用語説明】

熱の伝わりやすさを示す指標。固体の場合、単位温度差を付けた場合に単位時間内に流れる、単位長さ単位断面積当たりの熱量で定義される(単位: W/mK)。一般に熱伝導率が高い物質(金属等)は熱をよく伝え、電気を流さない絶縁体は熱を伝えにくい。熱電変換材料の場合は、高い伝導率と低い伝導率という相反する物性が要求される。

物質中では原子の熱振動を通じて熱エネルギーが高温側から低温側に伝わっていく。このときの状態は、原子がバネで規則的につながれたモデルで記述することができる。フックの法則に従う理想的なバネで構成されていれば、原子が振動したとき、この連成振動系の固有振動のみが安定なエネルギーを持つ。この振動状態を調和振動と呼ぶ。

調和振動のみでは固体の熱膨張が説明できないため、実際の固体物質を構成しているバネは非線形バネである。非線形バネは、調和振動に加えて3次や4次の高次の非調和項を持っている(図5)。3次の項は振動の平衡位置のずれ、4次の項は大振幅振動に近似的に対応する。非調和項が存在すると音波同士の衝突が可能となるため、より減衰が速くなり熱エネルギーの伝播が阻害される。

音波とのアナロジーで考えると、調和振動は基準音(純音)に、非調和項は倍音に対応する。

物質の振動特性を解析するための理論モデルで、特にラマン散乱分光法のデータを解析する際に用いる。このモデルが提唱する半値幅の温度依存性を用いることにより、格子振動の非調和項を次数ごとに分離することができる。

図5 格子振動の調和項(調和振動)と非調和項の概念図。

令和7年1月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/01/06-1.html量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.html高分子ネットワークで人工光合成

高分子ネットワークで人工光合成

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の萩原礼奈大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授、東京大学(総長・藤井輝夫、東京都文京区)大学院工学系研究科の吉田亮教授の研究グループは、人工光合成ゲルの研究について特集論文を発表しました。 |

これまでの人工光合成[用語解説1]の研究では、有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきました。しかし、その反応が起こる液相では、分子集団としての振る舞いが無秩序のため、拡散律速によるエネルギー損失が問題でした。一方、実際の光合成を行う葉緑体では、その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間があります。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており、化学反応場として必要不可欠です。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり、ハイドロゲル[用語解説2]の網目構造は高いポテンシャルを持ちます(図)。事実、光エネルギー捕集分子、電子伝達分子、触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで、能動的な電子輸送が可能となります。例えば、光エネルギーによる水の分解には、同時に複数の電子が輸送される必要があり、多数の酸化還元反応が伴います。この化学反応が起こる場に、刺激応答性高分子[用語解説3]の網目を導入することで、反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができます。これによって電子の能動輸送が実現します。実際、光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムが提案されました。

この人工光合成ゲルは、外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで、生物に倣った物質システムです。今後も、高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は、様々なエネルギー変換システムの構築など、持続可能な社会の実現に資するものと考えられます。

本成果は、2024年11月1日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開されました。また、本研究は、日本学術振興会科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われました。

| 図:葉緑体にヒントを得た人工光合成ゲルの概念図。A. 葉緑体の内部では、チラコイド膜に4つのタンパク質が連携して酸化還元反応を起こし、電子伝達が達成されている。B. 水の可視光分解に必要な4つの機能団を高分子ネットワークに組み込んだ概念図。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Bioinspired hydrogels: polymeric designs towards artificial photosynthesis |

| 著者 | Reina Hagiwara, Ryo Yoshida, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1039/d4cc04033c |

| 掲載日 | 2024年11月1日付、オンライン版(オープンアクセス) |

【関連論文】

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-(2023.12.14 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html

高分子の"伸び縮み"で「人工光合成」を加速する!

-電子伝達を制御する高分子の相転移(2019.6.12 Academist Journal)

https://academist-cf.com/journal/?p=11128

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-(2019.5.15 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html

【用語解説】

令和6年11月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/11/06-1.html学生の永原さんが第21回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第4回⽇本太陽光発電学会学術講演会)においてInnovative PV奨励賞を受賞

学生の永原光倫さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が第21回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第4回⽇本太陽光発電学会学術講演会)においてInnovative PV奨励賞を受賞しました。

日本太陽光発電学会は、太陽光発電に関連する学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、将来の脱炭素社会の実現とその発展に寄与することを目的としています。

同シンポジウムは、国内の太陽光発電にかかわる研究者や技術者が一堂に会し、分野の垣根なく議論する場として開催されています。

Innovative PV奨励賞は、同シンポジウムにおいて、太陽光発電ならびにその関連分野の発展に貢献しうる優秀な講演論文を発表した35歳以下の同会若手会員に対し授与されるものです。

※参考:日本太陽光発電学会

■受賞年月日

令和6年8月28日

■研究題目、論文タイトル等

封止材とカバーガラスを使用しない曲面結晶Si太陽電池モジュールの機械的強度評価

■研究者、著者

永原光倫、Huynh Thi Cam Tu、大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

封止材とカバーガラスを使用しない曲面・大面積結晶Si太陽電池モジュールに対し、JIS規格に基づく砂袋式荷重試験と降雹試験の2種類の機械的強度試験を行った。結果として、砂袋式荷重試験では、切削加工により作製したポリカーボネート(PC)ベースが破壊されないことや、フロントカバーであるPC板と太陽電池セルの接触による破損がないことが分かった。降雹試験では、降雹によるフロントカバーに傷が確認されないことや、衝撃による太陽電池セルの破損が見られないことを確認した。以上のことから、従来型太陽電池モジュールの評価基準を満たす機械的強度を有することが分かった。

■受賞にあたって一言

奨励賞を受賞でき、とてもうれしく思います。研究を進める中で、大平教授をはじめ多くの方からサポートや貴重な助言をいただいたことが、今回の受賞につながったと感じています。これからも一層研究活動に取り組んでいきたいです。

令和6年9月24日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/09/24-2.html可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

ポイント

- 光触媒試験を飛躍的に加速する技術の開発

- 環境水浄化のための光触媒の一括スクリーニング

- 環境水中で高活性を発揮する可視光応答型光触媒を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授らは、可視光応答型光触媒を利用した環境水浄化に関するハイスループット実験[*1]技術を開発しました。 水質汚染は、現代社会における重要な問題の一つです。有機汚染物質の中でも染料は、その多様性や濃度の高さから環境への影響が大きく、発展途上国を中心に深刻な問題となっています。これらの有機汚染物質を効果的に除去する方法として、可視光応答型の光触媒反応が注目されています。しかし、現在の光触媒は高濃度の汚染物質に対して十分な活性を示すことができず、また実用的な環境下での研究や応用に関する知見も不足しています。特に、環境水中に含まれるさまざまな無機イオンが光触媒反応に影響を与えることが知られており、これらの環境条件を考慮した効果的な触媒の開発が急務となっています。 本研究では、光触媒反応を132並列で実施可能なハイスループット実験技術を新たに開発し、大規模な実験から、可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化[*2]に関する有用な知見を導くことに成功しました。また、環境水中の特定のイオンが触媒の活性を有意に低下させることを明らかにしました。さらに、工業廃水において効果的な触媒を開発するため、15種類の貴金属ナノ粒子を光触媒に担持した結果、AuやPtなどの高仕事関数と酸化耐性を併せ持つ金属ナノ粒子が、環境イオンを活性種に変換し、高活性を示すことを明らかにしました。 この研究は、開発されたハイスループット実験技術の有効性を示すものです。今後は、この技術を改良することで、水分解や二酸化炭素還元など他の光触媒反応の研究を可能にする見通しです。 本成果は、2023年11月17日に学術雑誌「Environmental Pollution」(Elsevier社)のオンライン版に掲載されました。なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(探索加速型)「超広域材料探索を実現する材料イノベーション創出システム(JPMJMI22G4)」(研究代表:谷池俊明)の支援を受けて行われました。 |

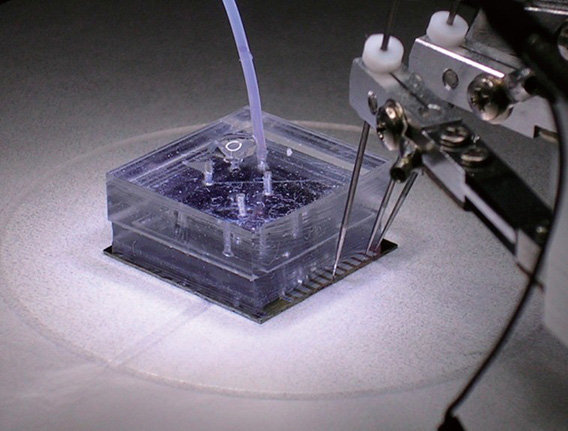

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

【論文情報】

| 掲載誌 | Environmental Pollution (Elsevier) |

| 論文題目 | High-throughput experimentation for photocatalytic water purification in practical environments |

| 著者 | Kyo Yanagiyama, Ken Takimoto, Son Dinh Le, Nhan Nu Thanh Ton, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2023年11月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.envpol.2023.122974 |

【用語解説】

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験技術とは高度な並列化や自動化によって実験のスループットを劇的に改善する技術を指す。

太陽光や人工光を利用して水中の汚染物質を分解する技術で、環境に優しく持続可能な水浄化の方法として注目されている。光触媒はこのプロセスで重要な役割を果たす。

令和5年12月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/08-1.html学生の中島さんが日本太陽光発電学会第20回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウムにおいてInnovative PV奨励賞を受賞

学生の中島寛記さん(博士後期課程3年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が第20回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第3回日本太陽光発電学会学術講演会)においてInnovative PV奨励賞を受賞しました。

日本太陽光発電学会は、太陽光発電に関連する学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、将来の脱炭素社会の実現とその発展に寄与することを目的としています。

同シンポジウムは、国内の太陽光発電にかかわる研究者や技術者が一堂に会し、分野の垣根なく議論する場として開催されています。

Innovative PV奨励賞は、同シンポジウムにおいて発表された、太陽光発電ならびにその関連分野の発展に貢献しうる優秀な講演論文を発表した35歳以下の同会若手会員に対し授与されるものです。

※参考:日本太陽光発電学会ホームページ

■受賞年月日

令和5年8月31日

■論文タイトル

硝酸アルミニウム酸化処理により形成した p+反転層のピラミッドテクスチャ n 型結晶 Si 表面での有効性

■研究者、著者

中島 寛記、Huynh Thi Cam Tu、大平 圭介

■受賞対象となった研究の内容

n型結晶Si太陽電池のp+エミッタ層に利用されているB拡散層の形成には、1000 °C程度の高温加熱処理が必要となり、これが太陽電池製造のスループットを低下させている。さらに、Si中に拡散したBは、欠陥準位を形成し、太陽電池特性の劣化を引き起こす。そこで、本研究では、Si基板を硝酸アルミニウムの水溶液に浸漬するだけという非常に簡便なプロセスで、Si基板表面に超極薄のAlドープSiOx膜を形成し、その膜によって誘起されるp+反転層が、n型結晶Si太陽電池のエミッタ層として機能することを実証した。本公演では、AlドープSiOx膜に誘起された負の固定電荷がピラミッドテクスチャ形状を有するSi表面で増強され、良好な表面パッシベーション性能と太陽電池セル特性が得られたことについて報告し、簡便な湿式処理だけで、高効率・低コストの結晶Si太陽電池を製造できる可能性を示した。

■受賞にあたって一言

この度は、日本太陽光発電学会Innovative PV奨励賞に選定いただきましたこと大変光栄なことと感じております。今後も本技術の実用化を目指し、研究に邁進する所存です。日頃よりご指導いただいております大平圭介教授、HUYNH, Tu Thi Cam特任助教をはじめとした大平研究室の皆様に心より感謝申し上げます。なお、本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムの助成を受けて実施されたものです。この場をお借りして御礼申し上げます。

令和5年9月22日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2023/09/22-1.html化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 天然の紅色光合成細菌の細胞表面を簡便に化学修飾可能な手法を開発

- 作製した化学修飾細菌は、免疫細胞の効果的な賦活化のみならず、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現可能

- 当該化学修飾細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光免疫療法を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、光と化学修飾細菌を使ってマウス体内のがん診断・治療を可能にする技術の開発に成功した(図1)。 |

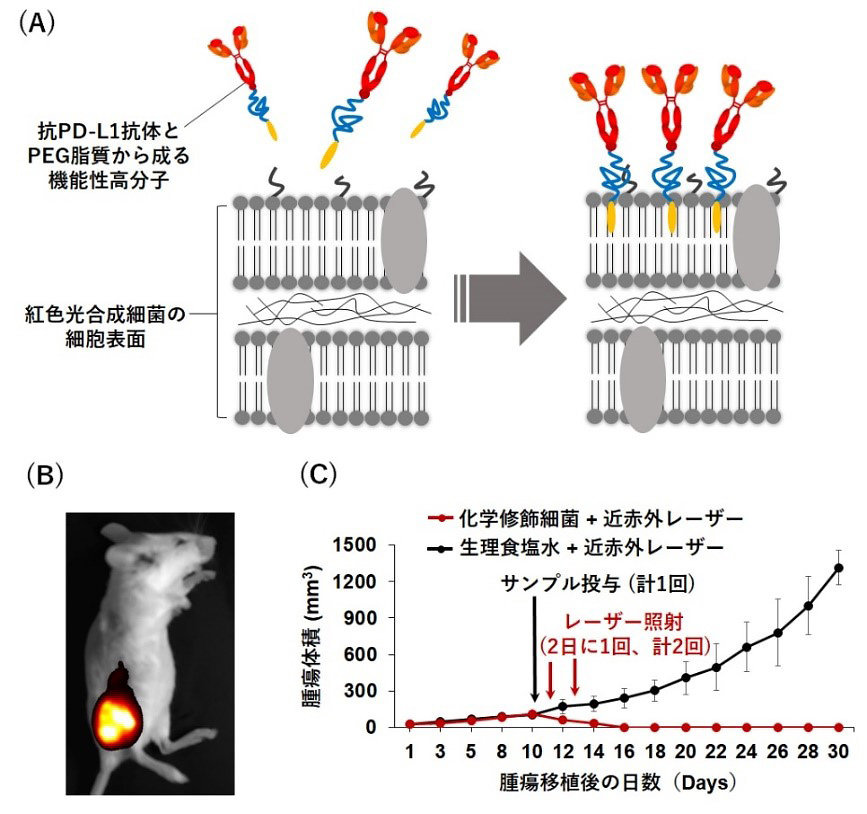

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。しかし、従来のがん細菌療法は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来のがん細菌療法は、抗がん活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌*2の表面化学修飾法を開発した。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞*3)の賦活化、および標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功した。

本研究を実現するために、がん細胞に対する傷害性の高いT細胞を賦活化可能な免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-L1抗体*4)および生体適合性の高いポリエチレングルコール(PEG)脂質から成る機能性高分子複合体と、紅色光合成細菌を生理食塩水中で30分間混合し、洗浄するだけで、免疫賦活化作用と腫瘍標的能を有し、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって近赤外蛍光と熱を発現する化学修飾細菌を開発した(図2A)。また、当該細菌のこれらの特性を活用し、近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍(大腸がん由来)を高選択的に検出し、光発熱作用と免疫の力によって標的部位を効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を構築した(図2B、2C)。さらに、マウス大腸がん細胞、マウスマクロファージ細胞、ヒト正常肺細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からも化学修飾細菌そのものが生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した簡便な細菌の表面化学修飾法が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、界面化学、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを期待させるものである。

本成果は、2023年8月14日(現地時間)にナノテクノロジー分野の世界最高峰「Nano Today」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

|

図2.(A) 化学修飾細菌の調製方法

(B) がん患部における化学修飾細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (C) 化学修飾細菌の抗腫瘍効果 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes |

| 著者 | Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年8月14日 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2023.101966 |

【用語説明】

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

免疫を担うリンパ球の一種。活性化したT細胞は、サイトカイン(細胞同士の情報伝達を行うタンパク質の総称)を分泌するヘルパー細胞や、がんや感染細胞を殺傷するキラー細胞などのエフェクター細胞に分化する。

細胞上のPD-1に結合してPD-1とPD-L1あるいはPD-L2との結合を阻害し、T細胞の活性化を維持する抗体のこと。

令和5年8月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/08/29-1.html