研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機オプトエレクトロニクス研究室

Laboratory on Organic Optoelectronics

教授:村田 英幸(MURATA Hideyuki)

E-mail:

[研究分野]

有機EL・可視光無線通信・導電性材料

[キーワード]

有機EL素子の劣化機構解明、可視光無線通信用光アンテナ、導電性ペースト用フィラー

研究を始めるのに必要な知識・能力

出身学部が化学系の場合、有機化学や物理化学、物理系なら量子力学や固体物理学のいずれかの基礎知識が研究内容を理解するために必要です。専門知識は研究室に入ってから修得します。従って、学ぶ努力を継続する熱意と実行力が最も重要です。高校レベルの英語力は必要です。

この研究で身につく能力

研究室での研究活動を通じて自己研鑽を積み、自分で考えて自律的に行動できる研究者を育成することを目標としています。研究者として普遍的に重要な3つの能力が身につきます。

(1)研究を実践するために必要な専門知識を独習する能力

(2)設定した目標を達成するための計画立案能力

(3)研究成果の“価値”を伝えるためのコミュニケーション能力。

また、研究室の留学生との交流や国際共同研究、海外での学会発表などを通じて、国際的なセンスを磨く機会も多くあります。担当する研究テーマや努力の程度によって身につく専門知識は異なりますが、次の専門知識が得られます。

・光化学(励起状態のダイナミクス)、固体物性論(電荷注入と移動)、デバイス物理(有機デバイスの動作機構)

【就職先企業・職種】 総合電機メーカー、電機・電子機器・精密機器メーカー、印刷業、素材産業(化学、非鉄金属)

研究内容

村田研究室では、有機半導体に関する基礎研究の成果を、有機発光ダイオード(OLED)や可視光無線通信用の光アンテナなど、実用的なデバイス開発につなげることを行っています。民間企業との共同研究では、OLEDの精密な評価装置や有機半導体材料の真空昇華精製装置を開発しています。金沢市との共同研究では、金沢金箔を原料とした導電性ペースト用フィラー材料の開発を行っています。これら有機半導体デバイスの基礎研究を通じた社会貢献が目標です。

有機ELの劣化機構解析

有機ELの劣化機構解析

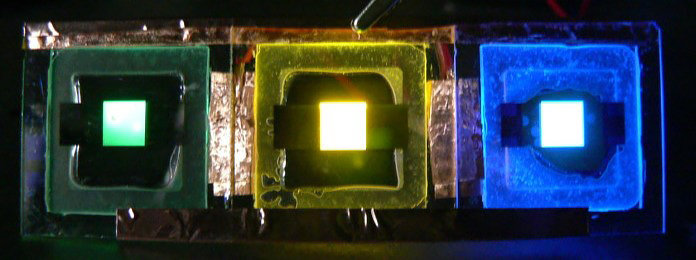

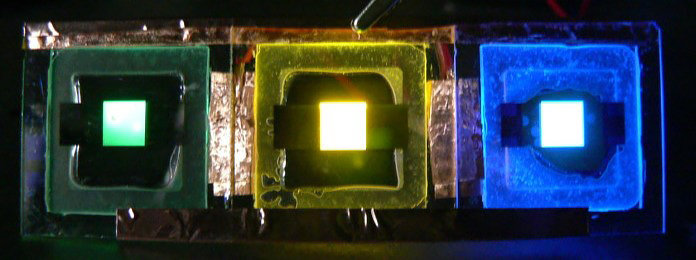

有機ELディスプレイは高画質、低電力、薄型軽量、フレキシブルを特長とし、すでにテレビや携帯電話などで実用化されています。有機EL分野では、青色発光材料の耐久性向上が課題となっています。素子の長寿命化は、村田研究室の得意とするところであり、青色発光材料の劣化メカニズムを解明するとともに、高耐久性の青色発光有機EL材料を探索しています。また、精密な電子デバイスの作製から緻密な評価まで、一貫して研究を進める体制を整えており、これも私たちの強みとなっています。変位電流測定と電流ー電圧ー発光輝度特性を連続して高精度に測定できる新しい評価装置の開発にも成功しました。

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

本研究では、金箔の新しい用途開拓を目指して、金箔を原料とする微粒子(金消粉)の導電性フィラーとしての応用を検討しています。これまでに、金消粉が導電性フィラーとして優れた材料であることを見出しました。そこで最近では、導電性フィラーの低コスト化に取り組んでいます。

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光を使った無線通信は、近距離通信での活用が注目されています。我々は蛍光色素の特徴を生かした光無線通信用光アンテナの開発に挑戦しています。フェルスター型エネルギー移動(FRET)を光アンテナの発光材料に用いることで従来の光アンテナよりもはるかに高い利得と広い伝送帯域幅を実現し、より高速なデータ転送を実現しました。

主な研究業績

- C. He, S. Collins, H. Murata, Fluorescent antenna based on Förster resonance energy transfer (FRET) for optical wireless communications, Optics Express, 32, 17152 (2024).

- D. C. Le, D. D. Nguyen, S. Lloyd, T. Suzuki, H. Murata, Degradation of fluorescent organic light emitting diodes caused by quenching of singlet and triplet excitons, Journal of Materials Chemistry C, 8, 14873 (2020).

- V. Vohra, K. Kawashima, T. Kakara, T. Koganezawa, I. Osaka, K. Takimiya, H. Murata, Efficient inverted polymer solar cells employing favourable molecular orientation, Nature Photonics, 9, 403 (2015).

使用装置

真空蒸着装置(高真空対応2台、超高真空対応1台)

デバイス作製用グローブボックス

半導体評価システム

有機デバイス評価システム

逆光電子分光装置

研究室の指導方針

4年生までの学部教育が専門知識修得のための基礎を習得する場であるのに対して、大学院はさらに高度な知識を修得しながら、それを駆使して“研究を実践する場”であると考えています。研究がうまくいかず壁に突き当たったとしても、正面から向き合い試行錯誤して、困難を乗り越える経験をすることが最も重要です。最近は困難を回避しようとする人が多いように感じます。成功体験は今の自分に自信を与えますが、失敗の克服は新しい自分への飛躍をもたらします。一緒に困難を乗り越える体験をしてみませんか。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/murata/index.html

エレクトロニクスの機能的多様化を目指す化合物半導体デバイス技術

エレクトロニクスの機能的多様化を目指す

化合物半導体デバイス技術

化合物半導体エレクトロニクス研究室

Laboratory on Compound Semiconductor Electronics

教授:鈴木 寿一(SUZUKI Toshi-kazu)

E-mail:

[研究分野]

化合物半導体エレクトロニクス

[キーワード]

化合物半導体デバイス、異種材料融合技術、超高速デバイス、省エネルギーデバイス、デバイス計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

必要な知識・能力ということではありませんが、ものごとの本質を理解したいという意欲、数学や物理学の基礎力とそれを支える論理性は、研究を進める際に重要であると考えています。

この研究で身につく能力

化合物半導体電子デバイスの作製技術および測定解析技術を身に付けながら、デバイス内の電子の挙動を物理的に考察して理解することができるようになると思います。こうした能力は、将来エレクトロニクスの広い分野で活躍するための素地となると考えています。また、産学連携を通じて産業界の問題意識を感じてもらうことも期待しています。さらに、日本語および英語によるプレゼンテーション能力の向上も目指します。

【就職先企業・職種】 総合電機、半導体・電子部品、半導体製造装置、通信機器、輸送機器、自動車

研究内容

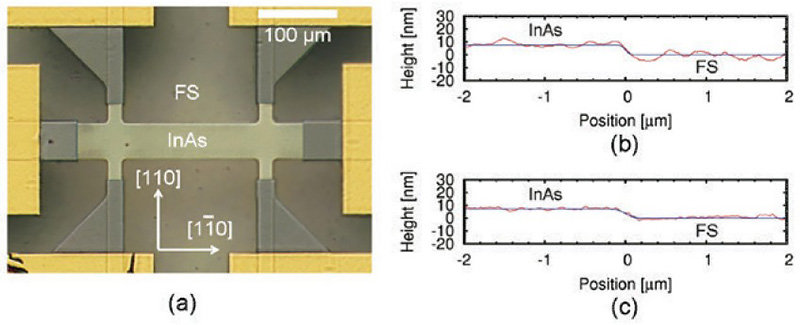

化合物半導体高速トランジスタ

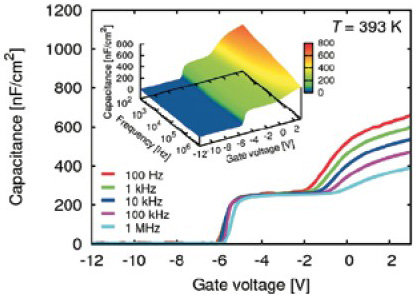

デバイスの周波数応答特性

異種材料基板上化合物半導体デバイス

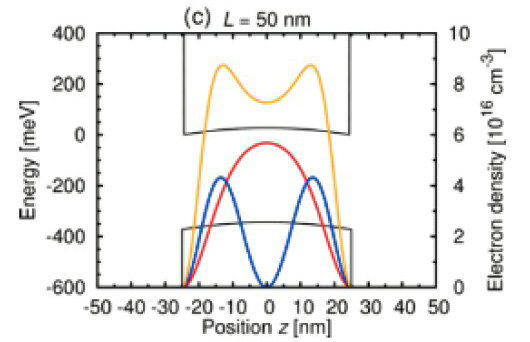

異種材料閉じ込めによる二次元電子状態

<エレクトロニクスの機能的多様化に向けて>

現在のディジタルエレクトロニクスの主役であるSiデバイスは、微細化による性能向上を続けてきました。しかし、こうした「More Moore」の軸に沿った進歩の限界が意識されるようになっています。今後のエレクトロニクスの発展のためには、「More than Moore」の視点に基づく機能的多様化が必要であり、それに向けて重要な役割を果たすのが化合物半導体デバイスです。

<化合物半導体とは?>

III-V 族を中心とした化合物半導体は多彩な材料系であり、これまでもSi では不可能な様々な機能を有するデバイスに応用されてきました。特に、高い電子移動度と高い電子飽和速度を有する化合物半導体は高速電子デバイス応用に、また、直接遷移型の化合物半導体は光デバイス応用に好適であるため、化合物半導体を用いたデバイスは、高速アナログ・ミックスドシグナルエレクトロニクス、光エレクトロニクス分野で利用されてきました。これまで、GaAs 基板上格子整合材料が化合物半導体の第一世代として、InP 基板上格子整合材料が第二世代として大きな役割を果たしてきましたが、今後は、高In 組成InGaAs、InAs、Sb 系材料などのナローギャップ化合物半導体と、GaN、AlN などのワイドギャップ化合物半導体の重要性が高まると考えられます。これらナローギャップ半導体は中赤外光に対応するエネルギーギャップを、ワイドギャップ半導体は紫外光に対応するエネルギーギャップを有しており、それぞれの波長域における光デバイス応用に重要です。また、電子有効質量は概ねエネルギーギャップと比例関係にあり、ナローギャップ化合物半導体は小さい電子有効質量を有しています。電子有効質量が小さければ、高い電子移動度と高い電子飽和速度が得易いため、ナローギャップ半導体は超高速デバイス応用に有用です。ただし、高耐圧化に適したワイドギャップ半導体に対し、ナローギャップ半導体の耐圧は低く、充分なパワー性能を得ることが困難です。一方、GaN は電子有効質量が大きく、この点ではデバイス高速化に有利ではないように思われますが、大きい光学フォノンエネルギーと特有のバンド構造により、電子移動度こそ低いものの、高い電子飽和速度を有しているため、高速性能とパワー性能を併せ持ったデバイスへの応用が期待されます。

<本研究室の取り組み>

こうした特長を有する化合物半導体を適材適所にデバイス応用することは、エレクトロニクスの機能的多様化に向けて極めて重要です。さらに、化合物半導体と異種材料を融合集積する技術によって、より高度な機能的多様化の可能性も期待できます。こうした背景のもと、本研究室では、ナローギャップ/ ワイドギャップ化合物半導体エレクトロニクスの研究に取り組んでいます。次世代の超高速デバイスや省エネルギーデバイスを目指し、ナロー/ ワイドギャップ化合物半導体デバイス技術とそれらの異種材料融合技術の研究を進めながら、デバイス動作を深く理解するためのデバイス計測技術も開拓しています。

主な研究業績

- Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor field-effect transistors with non-gate-recessed or partially-gate-recessed structures, D. D. Nguyen, Y. Deng, and T. Suzuki, Semicond. Sci. Technol. 38, 095010 (2023).

- Mechanism of low-temperature-annealed Ohmic contacts to Al-GaN/GaN heterostructures: A study via formation and removal of Ta-based Ohmic-metals, K. Uryu, S. Kiuchi, T. Sato, and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 120, 052104 (2022).

- Electron mobility anisotropy in InAs/GaAs(001) heterostructures, S. P. Le and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 118, 182101 (2021).

使用装置

分子線エピタキシー装置

電子線・紫外線リソグラフィー装置

パラメータアナライザ

ネットワークアナライザ

ダイナミックシグナルアナライザ

研究室の指導方針

・理学の心で工学を。ものごとの本質を理解することを大切にします。

・少しづつであっても、自分でよく考え、納得しながら前進することが重要であると考えています。

・学生と教員がよき共同研究者となり、お互いに成長することを目指します。

・毎週行う研究報告会・日本語輪講・英語輪講を通じ、エレクトロニクス分野で活躍するための基礎を固めます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/suzuki-www/

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

電磁波と原子核でナノ空間を視(み)て、制御する

固体ナノ化学研究室 Laboratory on Solid-State Nanochemistry

教授:後藤 和馬(GOTOH Kazuma)

E-mail:

[研究分野]

物理化学、無機材料化学

[キーワード]

核磁気共鳴(NMR)、炭素材料、二次電池(リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、次世代電池)、その場分析

研究を始めるのに必要な知識・能力

化学の基礎知識があれば研究をすみやかに始められますが、必要なことは学ぶという意欲さえあれば知識の有無は問題ありません。研究を通して自分の成長(能力的&人間的)を望み、新しいことに取り組む意思があれば大丈夫です。

この研究で身につく能力

ものづくりに始まり、測定機器による分析、得られた実験結果・測定結果の考察までを行うので、無機材料を中心とした材料合成の実験技術、電池作製および評価の技術、NMRをはじめとする各種機器分析の技術など幅広い技術が身につきます。また、研究室でのセミナーや学会発表、海外研究グループとの国際交流を通してプレゼンテーション能力、英語力なども磨かれます。しかし一番大事なことは、得られた実験・測定結果から「物質の中で何が起きているか」を総合的にとらえ考察する能力や、課題を解決し研究をまとめるための論理的な思考力など、AIにとって代わられることのない「人間」としての考える力であり、これを特に重視しています。社会に出て長くずっと第一線で活躍できる能力を持った人になってもらいたいと考えています。

【就職先企業・職種】 化学・材料メーカー、電機・電池・自動車および関連メーカー、分析機器メーカー、公設試験研究機関、教員

研究内容

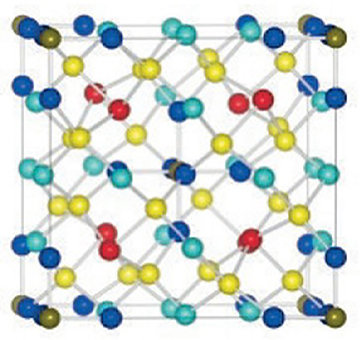

ナノサイズの空間や表面などの構造、およびミクロな環境を解明することをテーマとして、細孔物質(物質の中に多数の小さな穴=細孔をもった固体材料)の内部空間や、黒鉛などの層状化合物の層間に吸蔵された分子やイオンの状態、動的挙動、内部空間の表面状態などを、核磁気共鳴(NMR)法を中心に様々な方法で研究しています。内部空間への分子やイオンの導入(インターカレーション)は電池電極反応とも密接な関連があることから、特にリチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池や今後実用化が期待される次世代電池など、各種二次電池の電極材料の研究を積極的に進めています。

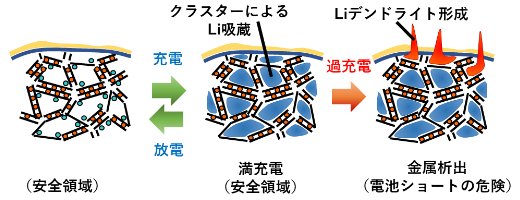

【固体NMR開発と二次電池電極の状態分析】

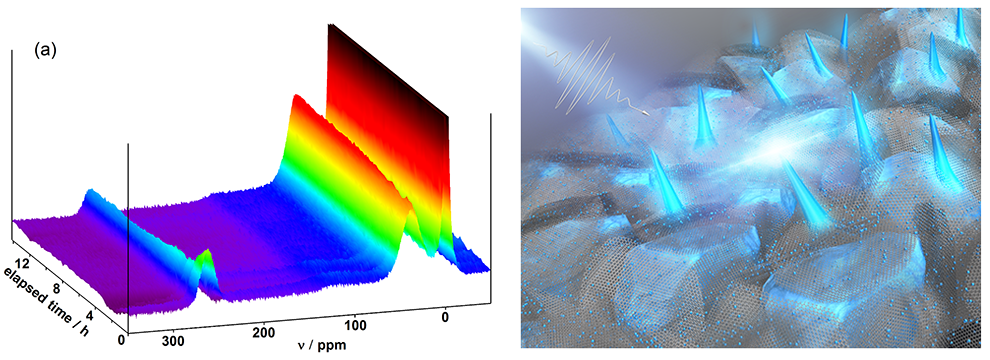

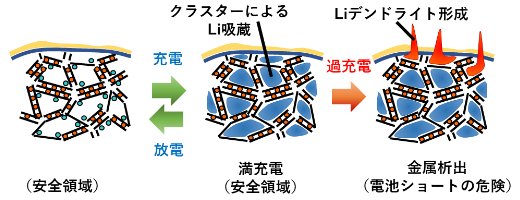

電池のリアルタイムNMR解析(左上)*),金属リチウム析出イメージ(右上)2.

非晶質炭素の充電,過充電挙動モデル(下)2.

*) K.Gotoh et al., Carbon (2014).

・固体材料についてのNMRは、固体物質中の局所構造やダイナミクスの解析に極めて有効な分析手法です。特にナノ空間の構造や環境を調べる際には、吸着された物質中の原子やイオンを「プローブ(探針)」として利用し直接的に内部環境を調べることができます。よって、リチウムイオン電池やナトリウムイオン電池ではそれぞれリチウム、ナトリウムのNMR共鳴信号を解析することで、電池内部の微小な状態変化を検出できます。軽元素であるリチウムやナトリウムは電子顕微鏡やX線分光など他の分析手段では直接観測が非常に難しいため、NMRでリチウムやナトリウムなど電荷を担持する重要な核種の状態を観測することが、イオンの吸脱着メカニズム、すなわち電池の充放電メカニズムの解明に大きく役立ちます。

・最新のリチウムイオン電池や次世代電池であるナトリウムイオン電池、全固体電池などの電極内に吸蔵されたリチウム、ナトリウムの状態を解明しています。充放電により刻々と変化する内部環境をリアルタイムで観測するためには、電池の「その場観測(オペランド解析)」が必須となるため、電池観測のための高感度オペランドNMR法の開発を積極的に進めています。本手法により電池が過充電された際の金属析出メカニズムも解明できるため、安全性評価にも貢献できます。

・充放電メカニズムの解析から、新たな材料の設計指針を立て、それに基づいた負極材料の開発を行っています。炭素材料は以前から負極に用いられてきましたが、次世代電池用電極材料としても期待できることから、新たな炭素材料の開発を進めています。

主な研究業績

- Dynamic nuclear polarization -nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials. H. Ando, K. Suzuki, H. Kaji, T. Kambe, Y. Nishina, C. Nakano, K. Gotoh*, Carbon, 206, 84 (2023).

- Mechanisms for overcharging of carbon electrodes in lithium-ion/sodium-ion batteries analysed by operando solid-state NMR. K. Gotoh*, T. Yamakami, I. Nishimura, H. Kometani, H. Ando, K. Hashi, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 8, 14472 (2020).

- Combination of solid state NMR and DFT calculation to elucidate the state of sodium in hard carbon electrodes. R. Morita, K. Gotoh*, M. Fukunishi, K. Kubota, S. Komaba, T. Yumura, N. Nishimura, K. Deguchi, S. Ohki, T. Shimizu and H. Ishida, J. Mater. Chem. A 4, 13183 (2016).

使用装置

Bruker AVANCE NEO 400MHz NMR(固体測定専用)拡散測定システム付, Bruker AVANCE Ⅲ500MHz-NMR(固体対応)オペランド測定用特殊プローブ付

X線回折,X線光電子分光(XPS),熱分析,電子顕微鏡,ガス吸脱着装置,電気化学測定装置(充放電試験装置等),電池作製設備(グローブボックス等),高温熱処理炉(2200℃)

研究室の指導方針

社会人としてどのような分野でも力を発揮できる基礎力と、専門家として活躍できる知識経験の、両方を持った人になってもらうことを目的として指導します。定期的な研究室でのセミナーや報告会がありますが、実験については装置の都合により個々のスケジュールがかなり異なってくるので、自分自身で研究計画を立案し、実行してもらうことになります。国内外の学会での発表のほか、海外研究グループや企業と進めている多彩な共同研究にも積極的に参加してもらい、国際的な幅広い視野を持てる機会を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/gotoh-www/

ナノテクノロジープラットフォーム公開講座「材料の構造解析のためのTEMの基礎と実習」参加者募集

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「材料の構造解析のためのTEMの基礎と実習」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和4年3月3日(木)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 大島 義文:マテリアルサイエンス系・教授(応用物理学領域) 麻生 浩平:マテリアルサイエンス系・助教(応用物理学領域) 東嶺 孝一:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門員 |

| 内 容 | ナノマテリアルテクノロジーセンターが中心となってすすめている文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の企画として毎年1回公開講座を実施しています。令和3年度は透過型電子顕微鏡(TEM)をトピックスとして選び、透過型電子顕微鏡の原理、正しい観察手法や正しいデータ解析方法などをわかりやすく解説します。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (宛先 nano-net@ml.jaist.ac.jp)またはFAX(ポスター2ページ目参照)でお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和4年2月17日(木)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事務局 橋本 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@ml.jaist.ac.jp |

学生の槇さんが日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞

学生の槇 恒さん(博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、水田研究室)が日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞しました。

日本電子材料技術協会は、電子、通信、計測およびこれらに関連する機器と部品の材料に関する技術の調査・研究を行い、技術水準の向上普及をはかることにより、わが国の工業および経済の発展に寄与することを目的とし、産学協同によるユニ-クな技術団体として、新材料の開発、技術の向上、利用範囲の拡大、開拓のために活動を続けています。

*参考:日本電子材料技術協会

第57回秋期講演大会

■受賞年月日

令和2年12月4日

■研究題目、タイトル等

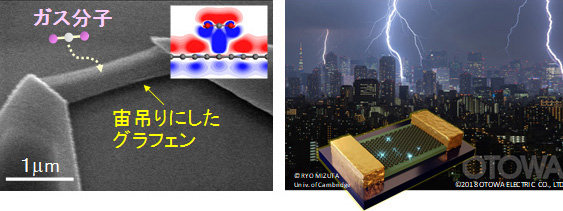

においセンサ実現に向けた高感度グラフェンガスセンサの開発

■研究者、著者 ※( )は所属

◎槇 恒(太陽誘電株式会社、本学)

G. Agbonlahor、宮下 博也、M. Muruganathan、水田 博(本学)

恩田 陽介、服部 将志、下舞 賢一(太陽誘電株式会社)

■受賞対象となった研究の内容

においセンサシステム開発を目的とした超高感度グラフェンセンサの開発に関し、質量検出型と抵抗変化型のグラフェンセンサについての原理検証、及びppt.(parts per trillion; 1兆分の1)レベル検出感度の実現に成功した。

■受賞にあたって一言

グラフェンを利用した超高感度においセンサ実現に向けた我々の共同研究を、このように高く評価していただけた事を大変嬉しく思います。

令和2年12月24日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/24-1.htmlエネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

エネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

小矢野研究室 KOYANO Laboratory

教授:小矢野 幹夫(KOYANO Mikio)

E-mail:

[研究分野]

固体物性、熱電変換

[キーワード]

物理・実験系、低次元伝導体、熱電変換の物理、熱電材料、エネルギーの有効利用、エネルギーハーベスティング

研究を始めるのに必要な知識・能力

物理の実験系の研究室ですが、出身分野にはこだわりません。今までにも物理系、電子・電気系、機械系、化学系の学生が本研究室に来て活躍しています。JAISTに入学してから、応用物性数学、量子力学、固体物理学など自然科学系の講義を受講してもらうことをお願いしています。

この研究で身につく能力

物理系のみならず多様な分野から来た学生が、総合的な科学技術としての熱電変換の研究を行うことにより、修了後に企業や研究機関で社会に貢献することを目指しています。私たちの研究室で身につけられる能力は、具体的には以下のとおりです。

- 実際に手を動かしてものを作る面白さを知ること。

- 先端的な実験機器を用いた物理研究と実験手法の習得。

- 物理的または科学的な考え方の習得、ものごとを定量的に捉える力の獲得。

- プレゼンテーション能力、科学的な論文(主として日本語)の作成の方法。

【就職先企業・職種】 製造業ほか

研究内容

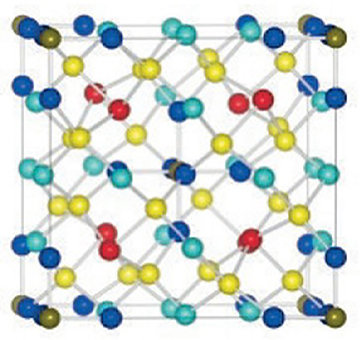

テトラヘドライト

硫化物熱電材料

ポストグラフェン材料

ゼーベック効果やペルチェ効果などを利用した『熱電変換技術』を使うと、熱エネルギーと電気エネルギーの相互変換が出来るため、廃熱から直接発電を行う『熱電発電』が可能となります。私たちの研究室では、【はかる】【つくる】【さがす】という3本の柱で熱電変換に関する研究を行っています。

【はかる】微小スケールの熱電性能の測定

「はかる」とは熱電材料の特性をはかるための評価手法の開発という意味です。近年、微細な構造を持った新規熱電素子が開発されていますが、システム自体が小さく測定が難しいため、新しい評価手法の開発が望まれています。

私たちの研究室では、3ω法(スリーオメガ法)と呼ばれる熱伝導率測定法を改良して、Bi-Te 系熱電ナノ粒子凝集体の熱伝導率を測定することに成功しました。さらにこの3ω法を改良することにより、遷移金属トリカルコゲナイドナノワイヤーの熱伝導率測定にもチャレンジしています。またポイントコンタクト型局所熱電性能測定法も開発しており、将来的にはグラフェンやポストグラフェンなど先端材料のフォノン物性を解明することを目指しています。

【つくる】インクジェット技術を用いた新規熱電モジュールの開発

実際に熱電発電を行うためには、Bi-Te 系熱電素子を多数配列させた熱電モジュールを作製しなければなりません。われわれは、LCD 用カラーフィルターの製造に利用されているインクジェット技術を熱電モジュール作製に応用するという、新たな製造プロセスの開発を行いました。

インクジェット印刷を用いることにより、従来作製が難しかった微小サイズモジュールや、ポリイミドをはじめとするフレキシブルな基板を用いたモジュールの試作に成功しました。今後は、焼成後の素子の密度と粒子配向性の向上といった課題を解決し、既存の分野およびエネルギーハーベスティングなど新しい分野への応用展開を図ることを予定しています。

【さがす】新しい熱電変換材料の創製

現在実用化されている熱電材料(Bi-Te 系材料)は、構成元素のTe が希少・高価であるという問題を抱えています。この問題を解決するため、私たちはTe の代替元素として硫黄(S)を用いた化合物、すなわち新しい硫化物熱電材料の開発を行っています。

最近、私たちはテトラヘドライトと呼ばれる熱電鉱物Cu12Sb4S13が、実用化されている材料と比べても遜色ない性能を示すことを発見しました。この材料は母体のままでも良好な熱電性能を示しますが、さらに、Cu サイトをNi で置換することにより熱電性能を約1.4倍向上させることに成功しました。

これ以外にも、多様な硫化物の低次元伝導体や、熱電材料と磁性体のハイブリッド材料の合成・開発を行い、その基礎物性や熱電性能を調査しています。

主な研究業績

- Development of thermal conductivity measurement system using the 3ω method and application to thermoelectric particles, S. Nishino, K. Suekuni, K. Ohdaira, and M. Koyano, Journal of Electronic Materials (2014), DOI: 10.1007/s11664-014-2993-9.

- High-performance thermoelectric mineral Cu12-xNixSb4S13 tetrahedrite, K. Suekuni, K. Tsuruta, M. Kunii, H. Nishiate, E. Nishibori, S. Maki, M. Ohta, A. Yamamoto, and M. Koyano, Journal of Applied Physics 113, 043712 (2013)

- 廃熱も電気に変える熱電発電,小矢野幹夫,Ohm Bulletin, 2014年 VOL.49 冬号(通巻200号)pp. 02.

使用装置

物理特性測定装置 PPMS(熱電性能、電気伝導の測定)

ラマン散乱分光装置(固体中の素励起のエネルギー分析)

管状電気炉・マッフル炉(無機材料の合成)

ホットプレス装置(粉体試料の加圧焼結・配向制御)

研究室の指導方針

『多様な物性に多様な価値観で挑む』をモットーに、今まで誰も知らなかった新しい現象を発見したり、新規材料を創製することを目指しています。小矢野研は『エネルギーに興味がある人』『無機材料を自分で作ってみたい人』『科学や物理が好きな人』 を歓迎します!

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/kotai/koyano/index.html

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

機能性バイオマテリアルで難治性疾患を治療する

先端ナノ医療・長寿創生研究室

Laboratory on Advanced Nanomedicine and Longevity Creation

教授:栗澤 元一(KURISAWA Motoichi)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、再生医療

[キーワード]

生体内分解性高分子、ナノ粒子、緑茶カテキン、インジェクタブルゲル、薬物徐放・ターゲッテイング、細胞治療

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子化学の基礎知識があれば、問題なく研究を始めることができますが、入学前に特別な知識・能力がなくても大学や企業で活躍出来るように本気で指導します。要は日々の研究活動に対する心構え次第で、いくらでも成長できます。そのためには自他共栄の精神を研究スタッフ・学生と共有できる研究室づくりが大切だと考えています。

この研究で身につく能力

栗澤研究室では、ナノ粒子やゲルの設計・合成、キャラクタリゼーションを行い、細胞実験や動物実験によって、目的とする機能が十分であるのか否かを評価します。幅広い領域を学ぶので、種々の測定装置や実験手法の基礎を身につけることができます。動物実験を完了するころには、緻密な実験計画を立てる能力、討論・プレゼンテーション能力を習得することができます。研究目的を達成することに邁進することは大事なのですが、フェアに実験結果を評価できる能力を習得できるように指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

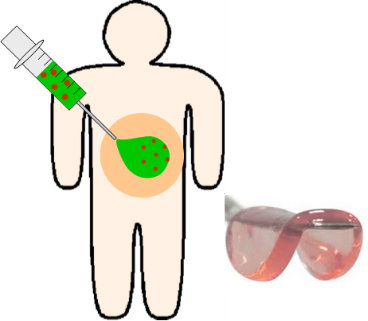

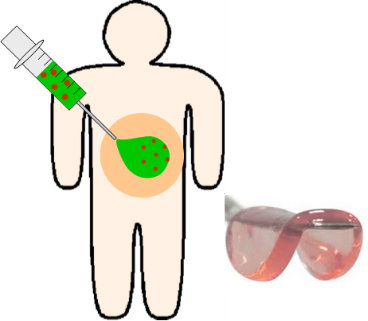

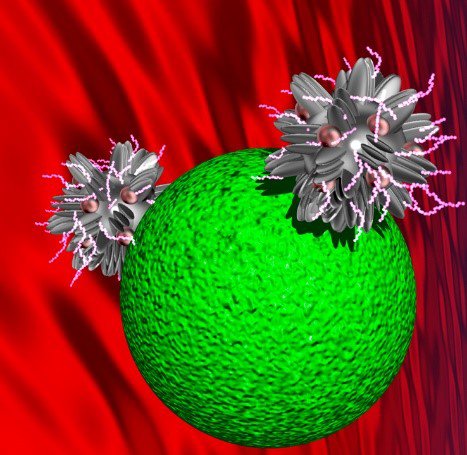

図1.緑茶カテキン・ナノ粒子による疾患治療

当研究室では、高分子科学、生体材料、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、再生医療などの学問領域を基盤とし、難治性疾患を治療可能とする機能性生体材料を開発します。昨今、遺伝子治療や再生医療などを含む先端医療が実施され、これまでに治療不可能とされてきた疾患に新しい治療法が切り拓かれてきています。このような先端医療を支える生体材料に関する研究は、難治性疾患を将来的に治療可能とする医療技術開発において益々重要な役割を果たすものと考えられます。シンガポール、韓国、米国をはじめとする海外研究機関との共同研究を展開しており、臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

[緑茶カテキン・ナノ粒子を用いたドラックデリバリーシステム]

栗澤研究室では、タンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる医薬品の内包を可能とする緑茶カテキン誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発によって、癌をはじめとする難治性疾患の治療を目指したドラッグデリバリーシステム(DDS)の研究を展開します(図1)。 緑茶カテキン・ナノ粒子は、薬物を疾患部に送達することを主な目的とした従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されています。疾患部への送達に加えて、薬物キャリアの主成分である緑茶カテキンが抗癌活性を有するために、薬物と緑茶カテキンのそれぞれの抗癌活性に基づくシナジー効果によって、抗腫瘍効果を増幅することを特徴としています。

図2.インジェクタブルゲル・システムによる医療応用

[インジェクタブルゲルによるヘルスケアへの貢献]

生体内での安全なハイドロゲル形成を可能とするインジェクタブルゲルシステムの開発及びその生体機能性材料としての応用研究を展開します。従来、注射によって生体内で安全に化学架橋を誘導する事は困難でありましたが、高分子—フェノールコンジュゲートと酵素溶液の同時注入により、コンジュゲート中のフェノールの酸化カップリングを誘導し、生体内で安全にゲル化させるプラットホームテクノロジーを開発しています(図2)。この手法によって、生体内で薬物及び細胞をゲル内に固定し、長期間に及ぶ薬物徐放及び細胞増殖・分化の制御が可能となることから、様々な疾患に対して新たな治療法をDDS及び再生医療分野において確立されることが期待されます。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Adv. Mater. 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnol. 9, 907-912 (2014).

使用装置

紫外可視分光光度計、NMR、動的光散乱測定装置、HPLC、レオメーター、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器

研究室の指導方針

学生に寄り添うスタイルで研究室を運営することをモットーとします。研究のディスカッションや勉強会・雑誌会はできる限り、 頻繁に行い、学生の研究能力の向上に努めます。当然ながら、レベルの高い研究成果を多く創出することは重要ではありますが、学生には先ず、自身が携わっている学問や研究が開拓しうる将来の社会を楽しく想像しながら研究することを提案します。応用研究を遂行する際には、社会貢献の可能性について、学生と十分に議論し、将来に学生が社会でリーダとして活躍するべく力を養う機会にします。また、学生であっても情報受信だけではなく、情報発信ができるよう指導いたします。学生の興味や個性をよく把握し、学生の能力を伸ばします。研究室内では常に世界の最先端の研究を意識しつつ、研究室もその舞台の中であり、世界に向けて発信したいと強く学生が意識する雰囲気を創ります。

[研究室HP] URL:https://kurisawa-lab.labby.jp/

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

移動ロボティクス研究室 Laboratory on Mobile Robotics

准教授:池 勇勳(JI Yonghoon)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス、センサ情報処理

[キーワード]

移動ロボット、ロボットビジョン、環境センシング、 SLAM(simultaneous localization and mapping)

研究を始めるのに必要な知識・能力

線形代数学、確率論等の数学の基礎力と、ロボット工学、計測工学、機械学習の全般的な知識を持っていた方が望ましく、好奇心を持って研究への意欲のある学生であれば歓迎します。自分のアイデアをロボットシステムに実装するために、簡単なハードウェアの制作とプログラミング言語(特にC++又はPython)に慣れている場合は有利です。

この研究で身につく能力

ロボティクスは、機械・電子・情報・制御・計測等の様々な分野の要素技術が融合される分野であり、システムインテグレーション技術が非常に重要です。具体的な研究テーマによって差はありますが、エンジニアとしての幅広い工学的知識を習得可能です。また、当研究室では実際の現場に適用可能な社会実装に焦点を当てた研究を積極的に行っているため、様々な社会ニーズと先端技術とのマッチング能力と、社会に貢献可能な新しい技術を創造する基礎能力を学ぶことができます。

【就職先企業・職種】 製造業、IT系企業、研究職等

研究内容

当研究室では、無人移動ロボットと各種センサ情報処理技術を通じて、実社会における様々な問題解決に貢献可能な研究に取り組んでいます。特に、人間の代わりに災害環境や豪雪環境など過酷な環境内に分布する様々な物理的な情報を計測することで、高度な知的環境認識及び運動制御技術を実現しています。

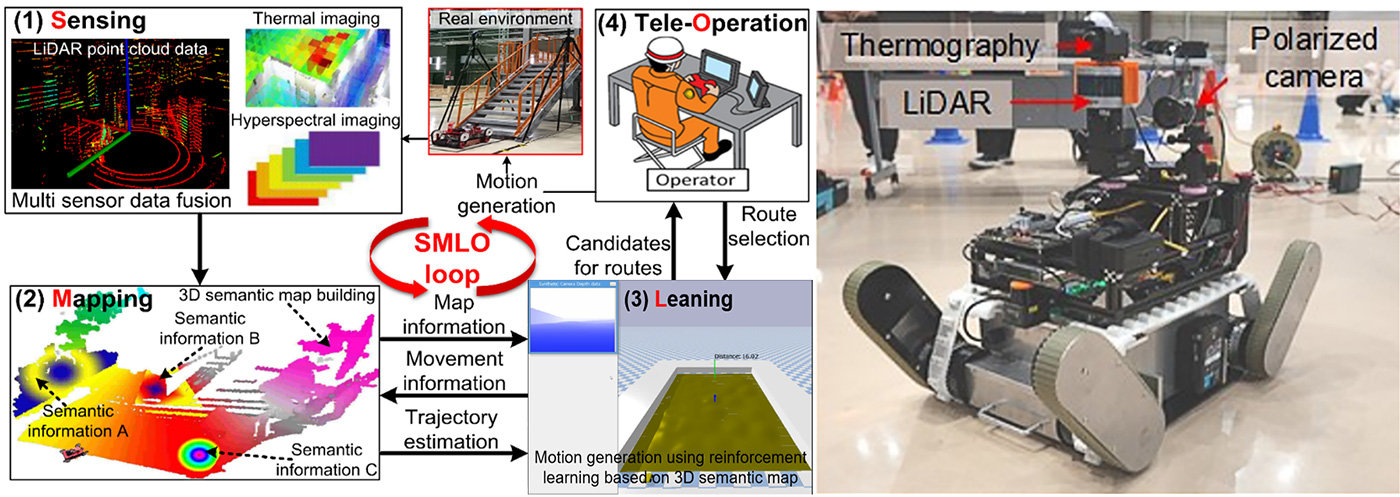

■被災地探査ロボットシステム

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

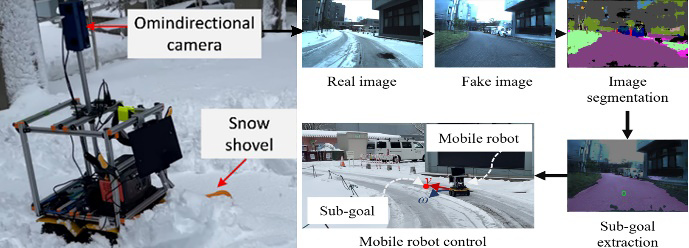

■自律除雪ロボットシステム

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

また、正確な積雪分布状態の予測による除雪ロボットの高度な経路計画や運動最適化性能を向上させるための研究を行っています。

■特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーション

様々なサービスロボットの開発のために不可欠な要素である自律移動ロボットのナビゲーション技術は、ここ数十年間活発に研究されてきた分野であり、最近では既に多くの技術が実用化されつつあります。当研究室では、他にも様々な次世代センサからの計測情報を処理し、多様な特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーションの性能を向上させるための研究を行っています。

主な研究業績

- Y. Wang, Y. Ji, H. Woo, Y. Tamura, H. Tsuchiya, A. Yamashita, and H. Asama, "Acoustic Camera-based Pose Graph SLAM for Dense 3-D Mapping in Underwater Environments," IEEE Journal of Oceanic Engineering, 46(3), PP. 829-847, 2021.

- Y. Ji, Y. Tanaka, Y. Tamura, M. Kimura, A. Umemura, Y. Kaneshima, H. Murakami, A. Yamashita, and H. Asama, “Adaptive Motion Planning Based on Vehicle Characteristics and Regulations for Off-Road UGVs,” IEEE Transection on Industrial Informatics, 15(1), pp. 599-611, 2019.

- Y. Ji, A. Yamashita, and H. Asama, “Automatic Calibration of Camera Sensor Network Based on 3D Texture Map Information,” Robotics and Autonomous Systems, 87(1), pp. 313-328, 2017.

使用装置

車輪型およびクローラ型の移動ロボット

LiDAR、測域センサ、光学カメラ、サーモグラフィ、音響カメラ等の環境計測センサ

研究室の指導方針

当研究室では、ロボティクスという学問分野を通じて、多方面に社会に貢献できる人材を育成することを目指しています。そのためには、社会ニーズを把握した上で関連する技術動向を反映させる指導が重要であると考えており、学生には実際の現場に適用可能な社会実装を目標とした研究テーマを与えています。次に、研究成果を世の中に発信するため、すべての学生に対して国内・国際学会発表および学術論文の作成を積極的に推奨しています。最後に、研究室内でのミーティングはもちろん他大学および企業との連携を通じて、複数人のグループでの働き方、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力等も鍛えることを目指しています。

[研究室HP] URL:http://robotics.jaist.ac.jp/

原子スケールナノテクノロジーで、革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

原子スケールナノテクノロジーで、

革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

水田研究室 MIZUTA Laboratory

教授:水田 博(MIZUTA Hiroshi)

E-mail:

[研究分野]

サイレントボイスセンシング、超高感度センサ、熱制御素子

[キーワード]

グラフェン、ナノ電子機械システム(NEMS)、雷センサ、においセンサ、熱整流デバイス、バレートロニクス、量子デバイス、極限構造作製、第一原理計算

研究を始めるのに必要な知識・能力

水田研究室では物性物理、電気・電子工学、機械工学、化学、コンピュータ、IoT/AIの融合領域研究を行っていますので、これらのどれか1つ(あるいは複数)の基礎を修得していることが必要です。さらに、その専門を広げて行く好奇心旺盛な人が適しています。

この研究で身につく能力

水田研究室では、グラフェンをはじめとする新奇な原子層材料をベースに、NEMS(ナノ電子機械システム)技術と1ナノメートル精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサデバイス、超低消費電力スイッチ、熱整流素子、バレートロニクスデバイスなどを開発しています。これらの研究を通して、①電子線直接描画や最先端ヘリウムイオンビーム技術による極微デバイス作製技術、②環境制御型・高周波プローブステーションや希釈冷凍機などを用いた極限電気特性測定、③第一原理計算からデバイス・回路シミュレーションに至る設計・解析技術、などを幅広く修得することができます。また、欧州を中心に海外研究機関と緊密に連携し、学生・スタッフが頻繁に交流しているため、研究を進める中で自然に国際的コミュニケーションスキルとリーダーシップ能力を身につけていくことが可能です。

【就職先企業・職種】 ICT企業、製造業、国立研究開発法人

研究内容

水田研究室では、グラフェンや極薄シリコン膜をはじめとする新奇な原子層材料と、原子スケール精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサ、超低消費電力NEMS(ナノ電子機械システム)スイッチ、バレートロニクス、熱フォノンエンジニアリングなどを開発し、グローバルな環境・エネルギー問題に貢献することを目指しています。

具体的には以下の4テーマを中心に研究を推進しています。

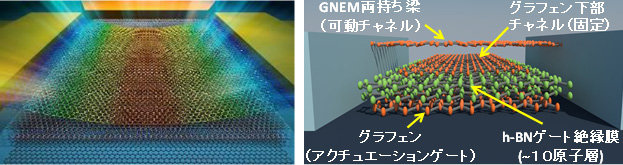

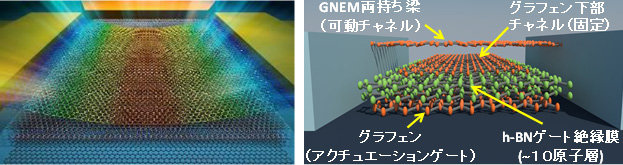

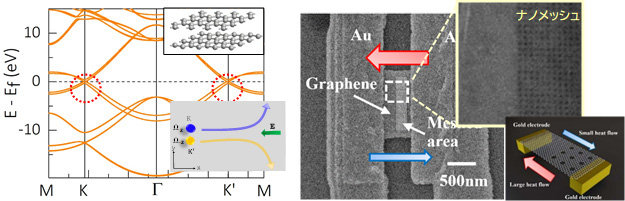

図1.

図2.

図3.

①サイレントボイスセンシングの研究

従来のセンサ技術では検出が難しい自然界や生体の様々な微小信号(サイレントボイス(声なき声))を検出する革新的センサ素子の研究を行っています。落雷の予測を可能とする大気中電界センサ(図1右)や、疾病の予兆検出を目的とした超低濃度の皮膚ガス(におい)センサ(図1左)など、素子の原理探索から試作、測定データ解析技術の研究、さらに実用化研究まで、産業界とも連携して精力的に推進しています。

②超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの研究

グラフェンやhBN膜など異種原子層材料をファンデルワールス積層させたNEMS素子を作製し、その電気・機械的な動作の解明と超低電圧・急峻動作スイッチ(図2)の研究を行っています。シリコンMOSFETの理論限界を超える急峻スイッチング特性と0.5V未満の超低電圧動作を実現しています。

③ナノスケール熱制御技術の研究

最先端技術ヘリウムイオンビームミリング技術を用いて宙吊りグラフェン上に直径10nm以下のナノ孔周期的構造を形成します。特に非対称構造における熱整流素子(図3右)の実現を目指しています。

④原子層材料によるバレートロニクスの研究

バレー自由度を新たな情報担体として利用するバレートロニクスは、従来のエレクトロニクスを超える将来の情報処理技術として期待されています。原子層材料を積層した様々な構造におけるベリー曲率発生(図3左)を理論と実験の両面から探求しています。

主な研究業績

- J. Sun, M. Muruganathan, and H. Mizuta, ‘ Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene’, Science Advances vol.2, no.4, e1501518 (2016) DOI:10.1126/sciadv.1501518

- A. Kareekunnan, T. Agari, A. M. M. Hammam, T. Kudo, T. Maruyama, H. Mizuta, and M. Muruganathan, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, ACS Omega 6, 34086-34091 (2021) DOI: 10.1021/acsomega.1c05530

- F. Liu, M. Muruganathan, Y. Feng, S. Ogawa, Y. Morita, C. Liu, J. Guo, M. Schmidt and H. Mizuta, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, Nano Futures 5(4), 045002 (2021) DOI: https://doi10.1088/2399-1984/ac36b5

使用装置

電子線リソグラフィー、走査型電子顕微鏡、

電界電離ガスイオン源(GFIS)微細加工装置、ヘリウムイオン顕微鏡(産業技術総合研究所)

環境制御型高周波プローバー、マルチガス種対応プローバー、

第一原理・量子輸送シミュレータ

研究室の指導方針

最先端のナノテクノロジーを駆使して、現在のCMOS技術を越える‘More than Moore’ & ‘Beyond CMOS’世代のエマージングテクノロジ開拓を目指しています。「まだ世界で誰も実現したことのない機能のデバイスをこの手で初めて開発してみたい!」という意欲のあるあなた、ぜひ一緒に研究しましょう。また、欧州・アジアを中心に海外研究機関に滞在しての研究活動も積極的に推進していますので、国際的に活躍したい方も大歓迎です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/mizuta-lab/

材料とバイオを使ってゲームチェンジングテクノロジーを生み出す!

材料とバイオを使ってゲームチェンジング

テクノロジーを生み出す!

先進生物工学研究室 Laboratory on Advanced Bioengineering

教授:都 英次郎(MIYAKO Eijiro)

E-mail:

[研究分野]

生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシン

[キーワード]

ナノロボット、ナノバイオ、ナノ材料、生体機能材料、バイオテクノロジー、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究を始めるにあたり特別な知識・能力は問いません。本物の科学者や世界で活躍できる第一線の研究者に本気でなりたいと考えている学生を募集しています。特に新しい技術や新分野を開拓しようと柔軟性、協調性、好奇心、志を持った熱心な学生を求めています。

この研究で身につく能力

私たちの研究室では色々な研究手法を組み合わせた学際的な研究を行っているので多くのことを学ぶことができます。例えば、有機合成、生化学、遺伝子工学、細胞や動物実験に係る手技、ナノ材料、医療用デバイス、ロボットなどの様々な知識や技術を習得することができます。

研究内容

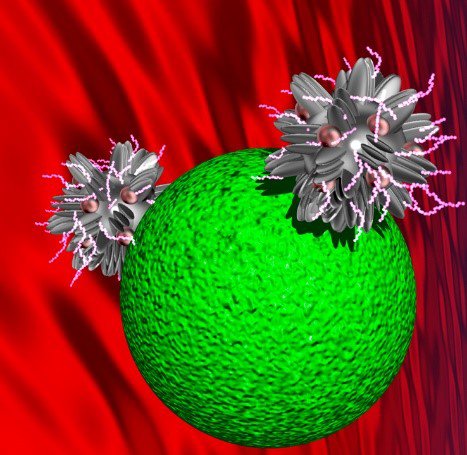

図1. 革新的ナノバイオシステム創出を目指したナノロボットの一例(生体内で光と磁場で駆動するナノトランスポーター)。

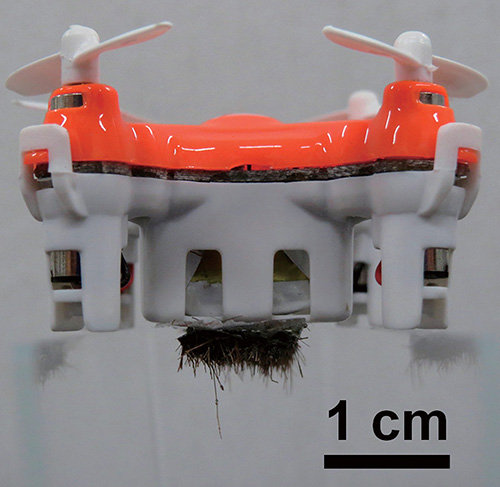

図2. 全自動人工花粉交配を目指したミツバチ型ロボット(プロトタイプ)。効率的に花粉を運ぶために粘着性ゲルを塗布した動物体毛を極小ドローンの下部に取り付けている。

私たちの研究室の興味は、生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシンの領域にあります。

例えば、我々の研究室では、ナノ材料の様々な物理化学的特性を活用することで、ナノスケールレベルで体の中の生物学的な活性や健康状態をモニターし、制御可能な革新的ナノバイオシステムの開発に挑戦しています(図1)。また、本研究目的のために高性能ナノロボットの合成、それらの表面工学、集合体を研究し、作製したナノロボットを上記の研究領域に統合することに注力しています。さらに、合成したナノロボットの構造と機能の関係における根本的な理解にも努めています。これらの研究はナノテクノロジー等の基礎研究としても重要ですが、とりわけ医学・薬学の分野において有用な知見と病気の治療法を提供できると期待しています。

一方、我々は食品産業や農業分野のためにも社会を一変させる革新的な技術(ゲームチェンジングテクノロジー)を創出しようと奮闘しています。現在、農作物の生産量に直結するミツバチなどの花粉媒介昆虫の減少が世界規模の問題となっています。昆虫を使った花粉交配法の代替手段として古来より羽毛や筆を用いた人の手による人工的な受粉が行われていますが、この方法は手間と労力が掛かる上、実際に作業を行う農家の方々の高齢化と人手不足が深刻な状況になっています。そこで我々の研究室では、全自動の人工花粉交配技術を構築すべく、自然から着想を得て設計するネイチャーインスパイアード材料とロボット工学を融合した研究を行っています(図2)。

このように我々の研究は、化学、物理、生物、材料科学、工学といった多くの研究分野から成る学際的な性質によって成り立っています。

過去の代表的な研究テーマ

- 体の中で光発電するナノデバイス

- 液体金属ナノトランスフォーマー

- 超分子ナノ電車

- 細胞を刺激するナノモジュレーター

- ナノ材料の光発熱を利用した遺伝子発現制御

- 光と磁場で駆動するナノトランスポーター

- 材料工学を駆使した花粉交配用ミツバチロボット

これらは単なる一例にすぎません。自然科学を理解・開拓し、革新的な新技術、ひいては新分野そのものを一緒につくりましょう!

主な研究業績

- Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako*, "Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes" Nature Communications 11, 4117 (2020).

- Svetlana A. Chechetka, Yue Yu, Xu Zhen, Manojit Pramanik, Kanyi Pu, Eijiro Miyako*, “Light-driven liquid metal nanotransformers for biomedical theranostics” Nature Communications 8, 15432 (2017).

- Eijiro Miyako*, Kenji Kono, Eiji Yuba, Chie Hosokawa, Hidenori Nagai, Yoshihisa Hagihara “Carbon nanotube-liposome supramolecular nanotrains for intelligent molecular-transport systems” Nature Communications 3, 1226 (2012).

使用装置

レーザー、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡、紫外-可視-近赤外分光光度計、蛍光光度計など

研究室の指導方針

ディスカッション、雑誌会、定期ミーティング、学会などを通じて、実験の解析技術、独立した思考能力、論理的な表現力などが身に付くように指導します。特に、博士後期課程への進学希望者には、最新かつ国際的な研究環境を提供し、産業やアカデミアの研究ポジションが得られるように育成します。研究室のコアタイムは基本的には1時間の休憩を除いた9時から17時です。このため効率的、効果的、スピーディに作業をしなければいけません。メリハリをもって研究も余暇もエンジョイしましょう。

[研究室HP] URL:https://miyakoeijiro.wixsite.com/eijiro-miyako-lab

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

ソフトロボット研究室 Laboratory on Soft Robotics

教授:ホ アン ヴァン(HO Anh-Van)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス

[キーワード]

ソフトロボティクス、柔軟な触覚装置

研究を始めるのに必要な知識・能力

自然の物事と現象を解明することにより、柔軟物を積極的に利用した新機能の機構を開発する本研究室は、分析力や実践力を求め、機能材料の力を借りて技術課題を解決する想像力を重視しています。また、特定の分野・知識を問わずに、ものづくりに興味を持つ学生を歓迎します。

この研究で身につく能力

| ・機械設計、電子回路設計、加工方法 ・プログラミング、制御 ・計算、解析 |

・提案能力 ・コミュニケーション能力、論文作成力 ・グローバルな思考、起業魂 |

【就職先企業・職種】 機械設計会社、電機メーカ、大学等

研究内容

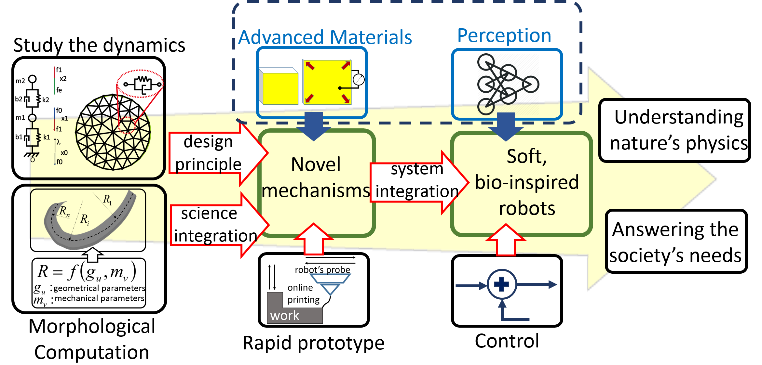

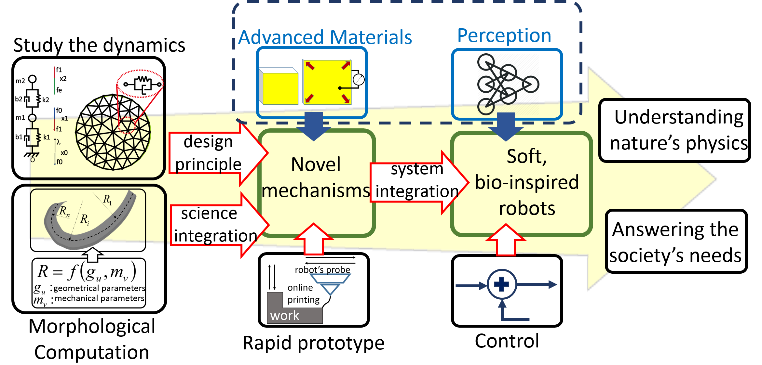

概要:

自然界のすべての現象には、何らかの形で必ずダイナミクスが関与しています。このダイナミクスを理解できれば、その現象を生じさせるために、メカニズムがどのように進化してきたかを理解することが可能になります。また、そのメカニズムをロボットの駆動装置または感覚装置に応用することで、新しい機構を創出できると考えられます。本研究室の長期研究計画・内容については以下の図をご参照ください。

内容:

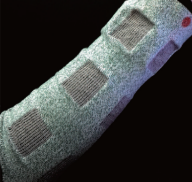

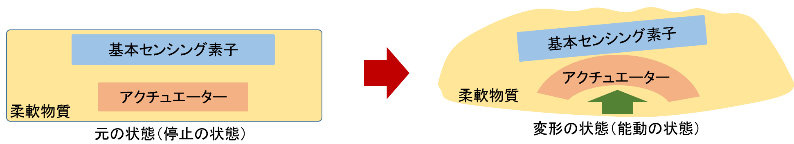

本研究では柔軟物とその形態制御を用いてセンシング装置・アクチュエーター・知能は以下のようなテーマで行われています。

【短期のテーマ】

| ① |  織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 |

| ② |  遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 |

| ③ | しわのメカニズムにヒントを得た、柔軟性を有するアクチュエータを用いて柔軟物を変形させることによって、同一のセンサのみでも異なるセンシング能力が得られる能動的な触覚センサの開発を目指します。 |

【長期のテーマ】

④ 柔軟物を掴めるソフトロボットハンドの開発

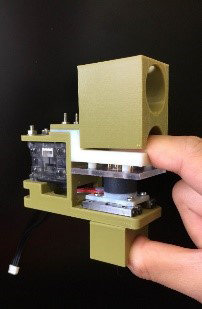

⑤ ラピッドプロトタイプ技術の開発

⑥ 柔軟な思考のあるロボットの開発 等

主な研究業績

- Van Ho et al., IEEE Transactions on Robotics, Vol. 27, No. 3, pp.411-424, 2011

- Van Ho et al., IEEE Sensors Journal, Vol. 13, No. 10, pp. 4065-4080, 2013,

- Van Ho et al., IEEE Robotics and Automation Letter, Vol. 1, Issue 1, pp. 585-592, 2016

使用装置

3Dプリンター、電動直動ステージ、6軸力覚センサ、触覚提示装置、小型NC加工機、高速度カメラ

研究室の指導方針

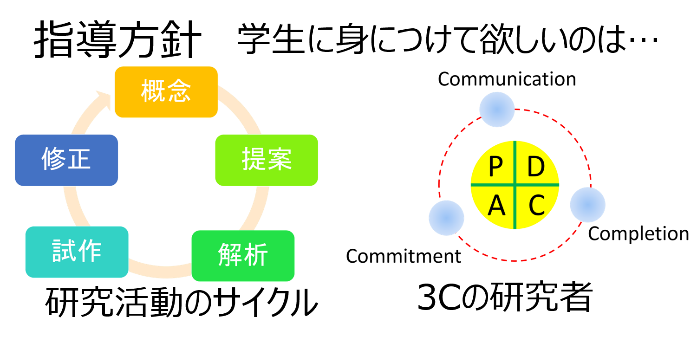

修士課程、博士課程に関わらず、本研究室に右側の図が示すような「研究活動のサイクル」や「3Cの研究者」を身につけた学生を育成します。そのため、毎週のミーティングで学生の進捗・成長を積極的にフォローします。

研究活動において、各メンバーの発想・アイデアを尊重にして、PDCA(Plan・Do・Check・Action)を通じて具体的な実現方法が見つかるまで指導します。

学生のキャリアパスの選択を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/vanho/index.html

自然環境と生体物質の歴史に学ぶー高分子の世界に挑戦!ー

自然環境と生体物質の歴史に学ぶ

ー高分子の世界に挑戦!ー

DRY & WET ソフトマテリアル研究室

Laboratory on DRY & WET Soft Materials

准教授:桶葭 興資(OKEYOSHI Kosuke)

E-mail:

[研究分野]

高分子科学、光化学、ソフトマター

[キーワード]

ゲル、水、ソフトマテリアルの幾何学、光機能材料、エネルギー変換材料、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子科学、物理化学、材料科学、光化学、ソフトマターの基礎知識や経験を持っていると望ましいでしょう。そして何より、チャレンジングスピリットを強く持っている人、好奇心の強い人、思考の持久力を高めたい人と研究を始めたいと考えています。

この研究で身につく能力

論理説明能力・解釈能力、科学的な仮説検証・立案力、高精度なディスカッション能力、発表能力、英語コミュニケーション力

学問分野:高分子科学、光化学、コロイド科学、界面化学、幾何学、非線形科学など

【就職先企業・職種】 化学メーカー、医療機器メーカー、自動車関連、材料全般、食品関連、化粧品関連など

研究内容

自然界を見渡すと、目に見えるレベルで綺麗なパターンがたくさんあります。たとえば生体組織は小さな分子から「自己組織化」 によって創り上げられています。これは、物質そのものにだけ由来している訳ではなく、外的な環境が強く作用した結果です。変化する環境に適応できるように生命が進化した結果、多様な空間 パターンやリズムが生まれています。

一方、人工的に合成された分子から物理環境を制御してパターンを創り出す研究は歴史的に長くなされています。しかし、合成分子のままでは医療や工業的に材料化する上で困難を極め、生体組織との調和や自然との共生には幾つものハードルがあります。これに対して我々は直近の研究で、天然分子の多糖が自らパターンを再構築する現象を発見しました。ここで、「なぜ」「どのように」パターンをつくるのかを解明できれば、生体適合性と環境適応性を合わせ持つマテリアルを手に入れることができます。

1.DRY でWET な天然多糖の自己組織化

天然から抽出された多糖は、どのようにcmスケールの幾何学パターンを生み出すのか、特に、乾燥環境下で多糖が見せる「空間認識」の法則性を検証しています。DRY でWET な非平衡環境下、ミクロにもマクロにも高分子が組織化して析出してきます。実際の生体組織が常に乾燥環境におかれながらもWETなからだを維持していることを振り返ってみれば、水中から陸上進出した生体高分子の進化を紐解く鍵があるはずです。

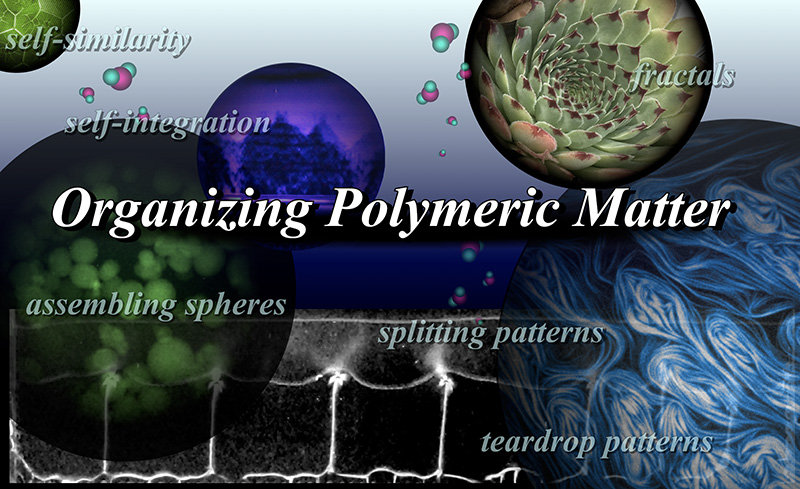

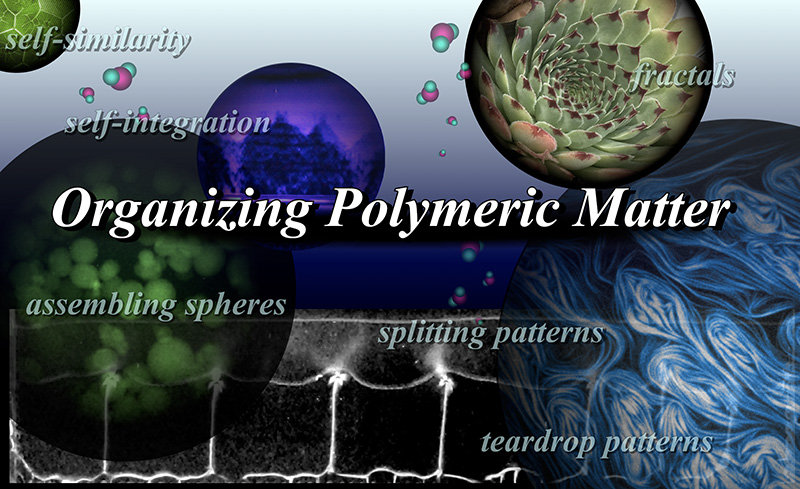

2.ソフトマテリアルのパターン制御

生体高分子、合成高分子に関わらず多くのソフトマテリアルは、界面の応力制御によって形態の制御が可能です。ほんの小さな環境の違いや僅かな力学的エネルギー負荷によって、多様な構造や形態を見せます(自己集積、自己相似、フラクタルなど:図参照)。これを利用してDRY でWET な環境に適応した医療用材料の設計法を見出したいと考えています。

これら「自然美の追求」を基に現象の法則性を導くことが究極目標です。そして、生物がなぜパターンを創るようになったのか?自然科学の大命題に挑戦しています。

主な研究業績

- Bioinspired gels: polymeric designs towards artificial photosynthesis. Hagiwara R, Yoshida R, Okeyoshi K, Chemical Communications 60, 13314-13324 (2024).

- Recognition of spatial finiteness in meniscus splitting through evaporative interface fluctuations. Wu L, Saito I, Hongo K, Okeyoshi K, Advanced Materials Interfaces 10, 2300510 (2023).

- DRY & WET: meniscus splitting from a mixture of polysaccharides and water. Okeyoshi K, Polymer Journal 52, 1185 (2020).

使用装置

各種光学顕微鏡、各種光学装置(偏光、蛍光など)、画像解析装置、粘度計、密度計、動的光散乱、電子顕微鏡

研究室の指導方針

社会で働くトレーニング期間として、個人個人の能力を最大限に発揮できるようにサポートします。我々のグループは研究・文化の両面で多様な環境に在り、多角的な視野を構築する上で日本でも稀に見る貴重なチャンスです。突出した先端研究をみなさんと進めたいと考えています。そのためにも以下1−3の基礎を実践していきます。

1. 実験とディスカッションを通して論理的思考力と先見性の能力を養う。

2. 仮説と検証を繰り返し大目標にアプローチする。

3. 学会発表、学術論文発表を念頭に科学的言語を使う。

これらの積み重ねを自信にして創造力を高めていきたいと考えています。熱いハートのみなさん、ぜひ21世紀のパイオニアを目指して一緒にチャレンジしましょう!

[研究室HP] URL:https://sites.google.com/oke-acgroup.com/web/home-j

次世代の細胞計測技術を創り、ニューロン情報処理の秘密に迫る

次世代の細胞計測技術を創り、

ニューロン情報処理の秘密に迫る

神経情報生理学研究室

Laboratory for Neural Information Physiology

准教授:筒井 秀和(TSUTSUI Hidekazu)

E-mail:

[研究分野]

分子生物学、生理学、生物物理学、細胞計測

[キーワード]

神経細胞、分子センサー、次世代計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

予備知識:分子・細胞生物学や電気回路の基礎などを理解しているとスムーズに研究を開始できますが、初学者にも丁寧に指導します。

求める人材:新しい技術を創出したい人。実験が好きで、試行錯誤や寄り道の楽しさを理解している方。

この研究で身につく能力

分子・細胞生物学、基礎生理学、生物物理学に関する基本的な研究方法や実験手技を理解し、体得します。さまざまな生命現象の仕組みや分子的基礎が詳細に解明されてきましたが、その一方で、広大な領域が未だに謎に包まれたまま残されています。本研究室では、新しい技術を創出し、今までアクセス不可能だった領域に踏み入る意義や楽しさを学びます。こうした新規技術を創り出すための創意工夫、粘り強い探求や試行錯誤を通じて身に付く能力は、学術の世界のみならず、社会や産業の発展を牽引する上で大いに役に立ちます。

【就職先企業・職種】学術、医工学・電気、情報・バイオなど

研究内容

【ニューロン回路の不思議】

柔軟さ、堅牢さ、緻密さを兼ね備えていることが細胞・組織・器官の機能の特徴の一つです。生き物の仕組みを知りたい!そんな素朴な疑問を大切に研究を行っています。具体的には、ニューロン回路における情報処理の秘密に迫るための、新しい細胞計測技術の創出に取り組んでいます。ニューロン回路は究極の生体組織です。0.1ボルト、1ミリ秒程度の電圧信号が回路網を高速に流れ、情報の表現や処理を司っています。この過程を詳細に理解することができれば、疾患の理解や新しい情報処理様式の発見のほか、想像もできない展開も期待できます。しかし、この挑戦は、数多くの障壁に阻まれています。例えば、既存の細胞計測技術では、複雑なニューロン回路の中を伝播する電気信号を十分に詳細に追跡することは困難で、実験的な立場における大きな課題の一つです。研究室では、主に二つの異なるアプローチでこの課題に取り組んでいます。

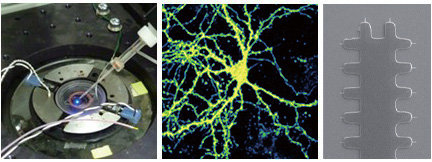

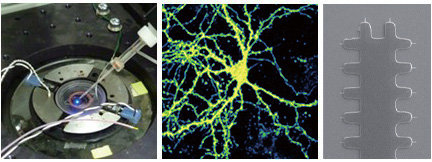

【次世代の電気生理計測法の探求】

(上)ニューロンの配線メカニズムを用いて作成した微小電極との接合構造

電気生理計測とは、金属やガラス管の微小電極を用いて、細胞の電気的現象を調べる手法の総称です。長い歴史のある計測法ですが、今日の最先端研究でも欠かすことのできない、強力な手法です。しかしながら、細胞認識能を原理的に備えていない、などの本質的な欠点が残されています。研究室では、脳内でニューロンが配線される分子メカニズムと微細加工技術を融合させることで、この課題の解決に取り組んでいます。これまでに、分子生物学的に人工設計したシナプス誘導因子を用いて、特定種のニューロンを特定の電極に接続する基本原理の実証など成功しています。ニューロン活動を読み取る次世代の電気生理技術の創出に向けて、皆さんと様々な工夫をこらし、探求をしていきます。

また、思いもよらぬ方向から、研究の突破口が開けることも多くあります。既成概念にとらわれず、不思議・楽しい!を大切にし、色々な技術や考え方を学際的に学び、日々の研究に活かしていくことを心掛けています。

【ニューロン活動を可視化する分子センサー】

(左)分子センサーの性能試験の様子

(中央)分子センサーを発現した神経細胞

(右)試作した次世代電気生理技術の原理実証用の微小電極

ある種の細胞には膜電位の変化(電圧信号)を感知するための分子が備わり、電圧信号を増幅し、細胞外環境に応じて細胞内の環境を変化させています。こうした分子を部品として使うことで、電圧信号を光の信号として可視化するセンサー分子を創ることが出来ます。研究室ではこれまでに単一細胞の単一スパイクを可視化することなどに成功してきています。皆さんといろいろなアイディアを持ち寄り、センサーのさらなる高速・高感度化を目指したいと考えています。また、細胞に備わるそうした分子が、そもそもどのような仕組みで電圧信号を感知しているのか?といった基礎的な問題にも興味を持って研究を進めています。

主な研究業績

- K. Sekine, et al., Neuron-microelectrode junction induced by an engineered synapse organizer, Biochem. Biophys. Res. Commun. p149935, 2024.

- W. Haga, et al., Development of artificial synapse organizers liganded with a peptide tag for molecularly inducible neuron-microelectrode interface, Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 699, 2024.

- S. Kim, et al., Formation of neuron-microelectrode junction mediated by a synapse organizer, Appl. Phys. Express, vol. 16, 2023.

使用装置

各種光学顕微鏡・走査型電子顕微鏡

電気生理・電気化学計測関連機器

薄膜作成・微細加工装置

細胞・組織培養関連機器

分子生物学関連機器

研究室の指導方針

研究は自由で楽しいものであるべきと考えますが、それもバックグラウンドの正しい理解や確かな実験技術に基づくはずです。まずは正確な実験や観察が行えるようになる事に努めます。研究結果の定期的な発表(プログレスレポート)および論文紹介(ジャーナルクラブ)を通じてプレゼンテーション力を身につけます。英語専門書を一つ選定して、輪読を行い、研究の背後にある概念や文化を理解する事にも重点を置きます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/

ナノとバイオを融合して医療と環境の問題を解決する

ナノとバイオを融合して

医療と環境の問題を解決する

バイオナノ医工学デバイス 研究室

Bio-Nano Medical Device Laboratory

教授:高村 禅(TAKAMURA Yuzuru)

E-mail:

[研究分野]

BioMEMS、微小流体デバイス、分析化学、バイオセンサ

[キーワード]

血液分析チップ、一細胞解析、質量分析チップ、マイクロ元素分析、微細加工プロセス、バイオチップ、マイクロプラズマ

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちが扱う対象は分野融合的要素が強く、従って本研究室では様々なバックグラウンドの学生を受け入れております。生物、化学だけでなく、物理、機械、電子、制御、材料など、個人のバックグラウンドに応じたテーマを設定し、研究を進めます。

この研究で身につく能力

何かを解析するチップの研究が多いので、分析科学の要素は押し並べて身につきます。微量なサンプルを扱うので、微量な生体サンプルのハンドリング技術、生体分子と無機材料の界面の調整技術、微量な蛍光や光信号の観察・計測技術等が身につきます。また、チップを作成するには、フォトリソグラフィー等、マイクロマシンの技術が身につきます。新しい材料を使う場合は、成膜やエッチングの為のプロセス開発を行うこともあります。チップの開発では、流体の動きや熱の伝達をシミュレーションし設計することもあります。修了生は、計測機器メーカへの就職が多いですが、半導体製造機器メーカや、薬品会社へ就職する方もいらっしゃいます。

【就職先企業・職種】 計測機器メーカ、電気、機械、半導体製造機器メーカ、半導体メーカ、薬品関連

研究内容

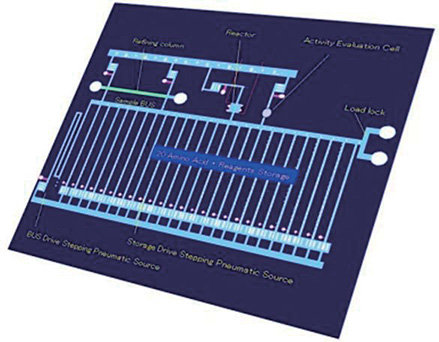

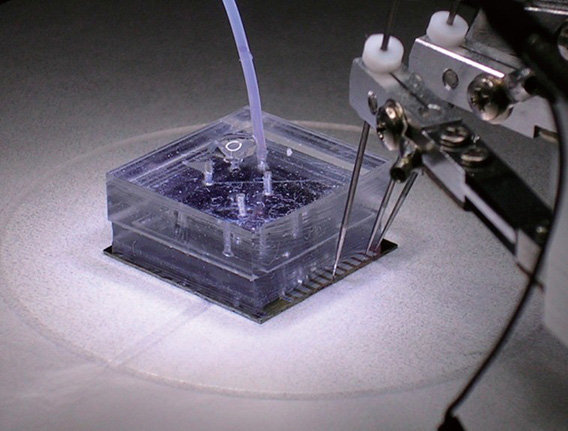

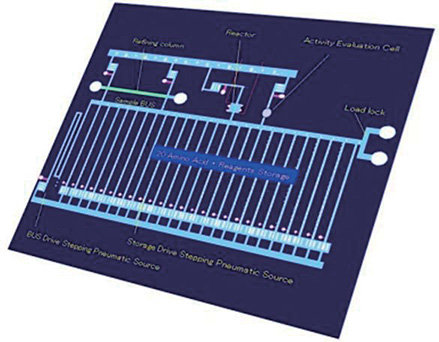

半導体プロセスを応用して、ウエハ上に小さな流路や反応容器、分析器等を作りこみ、一つのチップの上で、血液検査等に必要な一通りの化学実験を完遂させようという微小流体デバイス、μTAS(micro total analysis systems)やLab on a chipと呼ばれる研究分野が急速に発展しています。これは、病気の診断、創薬、生命現象の解析に応用でき、大きな市場と新しい学術分野を開拓するものとして期待されております。また、いろいろな形状の微小流路内を、流体や大きな分子が流れるときの挙動は、ブラウン運動や界面の影響が支配的で、流体力学でも分子動力学でも扱えない新しい現象を含んでいます。当研究室は、このような新しい現象をベースに、ナノとバイオを融合した次世代のバイオチップ創製を目指した研究を行っています。

主なテーマを次に示します。

図1.作成したバイオチップの例

図2.汎用微小流体チップ案

1)高集積化バイオ化学チップの開発

高機能バイオチップの実現には、チップ内での流体の駆動機構と、高感度な検出器の開発が重要になります。本研究室では、溶液プロセスによるPZTアクチュエータアレイや電気浸透流ポンプをはじめ様々なチップ内での液体駆動機構と、ナノ材料を駆使した新しい検出器の開発を進めています(図1)。これらを用いて、組織中の一細胞を分子レベルで解析可能なチップや、高度な処理をプログラム次第で様々にこなす汎用微小流体チップの開発を目指しています(図2)。

2)高感度バイオセンシング技術の開発

一滴の血液には、体内の様々な状態を反映した多くの情報が含まれております。これらを頻繁に解析することで、重篤な病気の超早期発見や、日々の健康管理、あるいは老化や病気が起きにくい体質になるために食事や運動をガイドする等、様々なことが可能になると考えられております。このためには、非常に微量なバイオマーカを簡易に測定する技術が必要です。私どもは、自己血糖測定器と同じ手間とコストでpg/mLオーダの測定ができるチップや、質量分析チップの開発を行っております。

3)液体電極プラズマを用いたマイクロ元素分析器の開発

中央を細くした微小な流路に液体のサンプルを導入し、高電圧を印加するとプラズマが発生します。このプラズマからの発光を分光することにより、サンプル中の元素の種類と量を簡単・高感度に測定することができます。この原理を用いて、食物、井戸水、土壌工場廃水・廃棄物に含まれている有害な金属(Hg、Cd、Pbなど)などを、オンサイトで測定できるマイクロ元素分析器の開発を行っています。

主な研究業績

- Pulse-heating ionization for protein on-chip mass spectrometry,Kiyotaka Sugiyama, Hiroki Harako, Yoshiaki Ukita, Tatsuya Shimoda, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry, 86, 15, 7593-7597, 05 August 2014.

- Development of automated paper-based devices for sequential multistep sandwich enzyme-linked immunosorbent assays using inkjet printing, Amara Apilux, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Orawom Chilapakul and Yuzuru Takamura, Lab Chip,13(1), 126-135, January 2013.

- High sensitive elemental analysis for Cd and Pb by liquid electrode plasma atomic emission spectrometry with quartz glass chip and sample flow, Atsushi Kitano, Akiko Iiduka, Tamotsu Yamamoto, Yoshiaki Ukita, Eiichi Tamiya, Yuzuru Takamura, Analytical Chemistry 83(24), 9424-9430, 04 November 2011.

使用装置

クリーンルーム半導体製造装置一式

電気化学測定装置

表面プラズモン共鳴測定装置

イムノクロマトグラフ製造装置

全反射蛍光一分子観察装置

研究室の指導方針

iPS細胞など最近の新しい医療技術の多くは、新しい工学的技術の進歩が発端になっていることをご存知でしょうか。その多くに、高度に発展したナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合技術が使われています。この分野は、まさに今アクティブで、また人類への多くの貢献が期待されている分野でもあるのです。私どもの研究室には、様々なバックグランドと目的を持った学生さんが来ます。私どもは一人ひとりの目的に合わせたゴールを設定し、そこに向かって必要なものを自ら獲得できる様に、サポートとガイドを行うことを主な指導方針としています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/takamura/index.html

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

光を知り、光で分析する ~分光学への誘い~

基礎物理化学・超微量ラマン分光分析研究室

Physical Chemistry, Ultrasensitive Raman Spectroscopy Laboratory

准教授:山本 裕子(YAMAMOTO Yuko S.)

E-mail:

[研究分野]

物理化学境界領域・超微量ラマン分光、量子光学

[キーワード]

ラマン分光学、表面増強ラマン散乱、ナノマテリアル

研究を始めるのに必要な知識・能力

「光について学びたい」「光について詳しくなりたい」「光を使った分析手法を身につけたい」など、「光」あるいは「分光学」に興味を持ち学ぶ意欲があること。これが当研究室で研究を始めるにあたって必要な能力(意欲) です。実現に必要な知識や、技術の修得の仕方は教えます。

大発見したい・ノーベル賞を取りたい・大きな成果を上げたいなどの大きな野望を持つ学生さん・社会人学生さんも大歓迎です。

この研究で身につく能力

光を使った各種分析手法について、基礎~応用までが一貫して身につきます。特に、①ラマン分光法・超微量ラマン分光法(表面増強ラマン散乱, Surface-enhanced Raman scattering)、②紫外可視吸収分光法などの各種吸収分光法。また、可視光レーザーの取り扱いや、光学顕微鏡やミラー・レンズなど各種光学部品の取り扱い・装置の組み立て、分光器の基礎知識や取り扱い方も身につけることができます。

【就職先企業・職種】 化学系企業、起業等

研究内容

私たちは、光を使った検出方法を軸としながら世界最先端の研究を進めています。光検出は、マテリアル研究を行う上で最も基本的かつ重要な手法のひとつです。

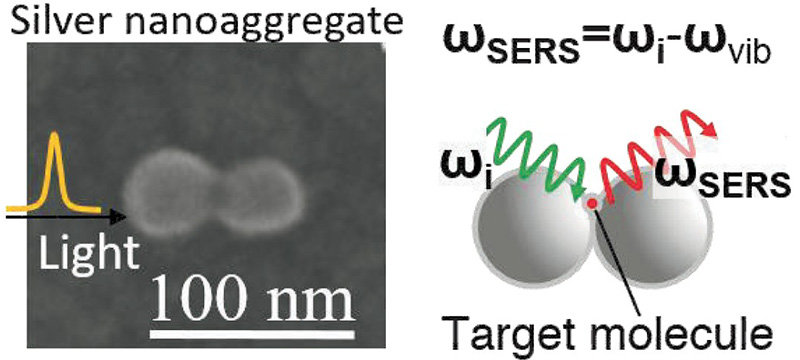

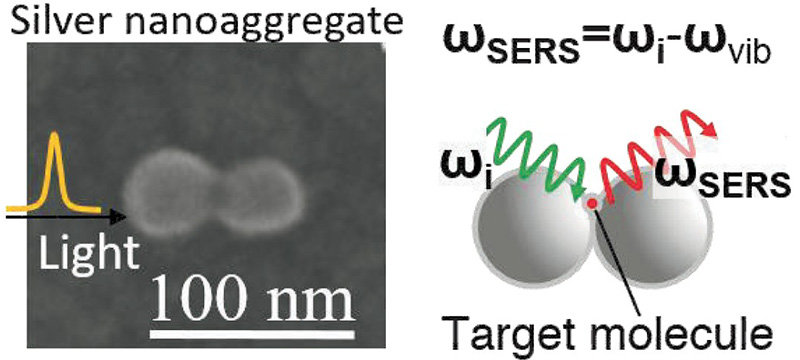

図. 表面増強ラマン散乱法測定の概略図

1.強結合 新しい光学現象を生み出すナノスケール創成場

1970年代に、表面増強ラマン散乱 (Surface-enhanced Raman scattering,SERS) という現象が発見されました。これは、物質に光を当てたときにごくわずかに現れる「ラマン散乱光」が飛躍的に増強する現象のことです。SERS効果は当初、銀のナノ構造体表面で発見されました。そして、発見から50年経ち、なぜラマン散乱効果が飛躍的に増強するのか、そのメカニズムがおおよそ明らかになりました。

私たちは2014年に、ラマン散乱効果が飛躍的に増強する「ホットスポット」では「強結合」という現象が起きており、この「強結合」状態が別の新しい光学現象をも生み出していることを発見しました。

ホットスポットは、ナノ世界の光が作り出す未知のフロンティアの一つです。その発見以来、私たちは銀ナノ粒子がつくるホットスポットでの強結合をさらに深く、詳しく調べ、数々の新現象を発見し続けています。

2.超微量ラマン分光(表面増強ラマン散乱, SERS)

上記の通り、SERSは1970年代に発見され既に50年経っています。しかし未だ目立った実用化例がないことから「Sleeping Giant (眠れる巨人)」と呼ばれています。一方で SERSは人のこころをどこか魅了するのでしょう、巨人を眠りから覚まそうと SERS研究へ新規参入してくる研究者は後を絶ちません。

私たちの研究グルーブでは、銀ナノコロイド粒子を使って SERSを研究しています。銀ナノコロイド粒子は1997年に初めて1分子だけのSERS測定に成功した、極めて重要な実験系です。

その銀ナノコロイド粒子を使って、私たちの研究グループメンバーの一人が2024年に「希土類元素のSERS」という新しい研究分野の開拓に成功したので、次に説明します。

3.希土類元素とSERS

希土類元素(レアアース) は原子番号57番~71番に位置する非常に重い元素で、地球上にほとんど存在しないことから希土類元素と呼ばれています。希土類元素は最外殻の電子配置が互いに似通っているため、化学的な手法でその種類を同定することが難しい問題があります。

当研究室では2024年、希土類元素を含むキレート分子の SERSを測定することで、間接的に希土類元素であるLa(ランタン) とGd(ガドリニウム) を互いに識別することに成功しました。これは世界的に見て非常にユニークかつ重要な研究成果です。とても難しい研究ですが、研究に新たに参画する挑戦者をお待ちしています。

4.金属材料と電気化学

当研究室ではまた、物理化学分野、特に金属材料科学と電気化学の境界領域での研究もスタートしています。まだ詳しくお伝えすることができませんが、世界に大きなインパクトを与える大きな研究成果を期待しながら日々研究を続けています。

参考文献・これまでの研究業績や論文にご興味がある方は、お気軽に指導教員までメール(  )または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

)または指導教員室M4-40へお越しください。論文の別刷(論文のコピーのこと)を差し上げます。

主な研究業績

- Jin Hao, Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Classification of La3+ and Gd3+ rare earth ions using surface-enhanced Raman scattering”, Journal of Physical Chemistry C, 128, 5611 (2024)

- Tamitake Itoh and Yuko S. Yamamoto, “Basics and Frontiers of Electromagnetic Mechanism of SERS Hotspots” In Book: Procházka, M., Kneipp, J., Zhao, B., Ozaki, Y. (eds) “Surface- and Tip-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy” Springer, Singapore (2024)

- 山本裕子 , “ プラズモンと分子の電磁相互作用の基礎 ”, 応用物理学会フォトニクスニュース , 9(2), 68-72 (2023)

使用装置

表面増強ラマン顕微鏡(自作)

ラマン顕微鏡

紫外可視吸収測定器

密度汎関数(DFT)計算装置

研究室の指導方針

世界トップレベルで基礎研究を行うための、自由闊達な研究環境を提供しています。当研究室にはコアタイムがありません。各自が自由な時間で研究を組み立てており、そのスタイルを奨励しています。研究室内のメンバーとの情報交換・互いの進捗の確認は、週一回の全体ミーティングおよび輪講セミナーにて行います。そのため、自律的にしっかりと研究生活を組み立てられるタイプの学生の方に適した環境です。

自らの研究成果を世に発信するため、年1回程度の学会発表を推奨しています。研究テーマの設定は、指導教員が提示する研究テーマを参考に、個々の学生さんの興味範囲・方向性を取り入れつつ最大限希望に添う形で行います。基本的に、研究成果は国際論文(英語)という形で世に広く発表することを目指していきます。プロの研究者を志望する方にお勧めです。

もちろん、指導教員による個別指導を随時行います。指導教員の持つ知識や経験をどんどん活用してください。

人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

抗疾患ナノファイター研究室 Laboratory on Anti-Disease Nano-Fighter

教授:鄭 主恩(CHUNG, Joo Eun)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、抗がん治療、アンチエイジング

[キーワード]

生体適合性ポリマー、ナノ粒子、非侵襲的薬物送達、ターゲティング、薬効増幅、緑茶カテキン、メラトニン

研究を始めるのに必要な知識・能力

特別な専門知識や技術は必要ありません。科学への探究心があり、向上心、自他への責任感、本気で世界トップレベルの研究に取り組む意欲と覚悟が大事です。

この研究で身につく能力

バイオマテリアルの合成やナノ粒子の調製から化学物質・細胞・動物を用いた様々な手法の評価まで、学際的な知識や分析技術を経験し習得することができます。社会実装価値の高い医療技術創出を目指し世界最先端技術と競う研究を行う中、実験・ディスカッション・プレゼンテーション・論文執筆を通して、論理的思考、慎重さ、忍耐強さ、トラブルシューティング能力、洞察力、コミュニケーション能力を鍛えられるよう指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

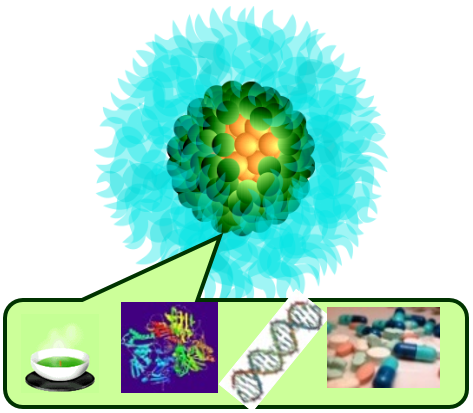

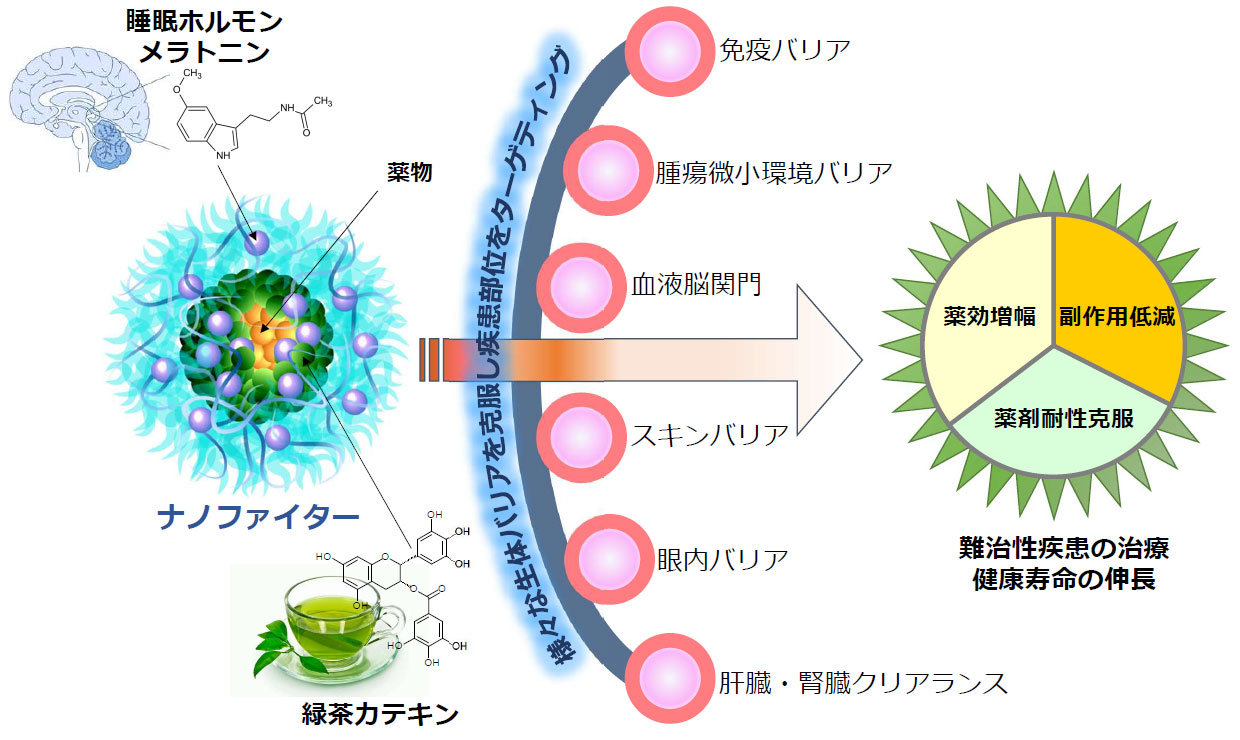

図1 自然由来のナノファイターによる難治性疾患治療および健康寿命の伸長

当研究室はバイオマテリアルを用いたナノシステムを開発し、現治療法の限界を克服することを目指しています。

昨今、医療技術の発展に伴い世界中の人々の寿命が長くなっていますが、健康寿命の伸長は平均寿命より遅く、そのギャップは老化に伴う様々な疾患による生活質(QOL)の低下や個人と社会への大きな負担をもたらしています。当研究室では自然や人体由来の物質からなる新規な生体分解性バイオマテリアルを合成し、様々な難治性疾患の治療や抗老化作用を発揮するナノ粒子を開発しています。例えば、緑茶カテキンまたは脳内睡眠ホルモンであるメラトニンの誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発により、今まで薬物送達が困難とされている疾患部位(がん・脳・後眼部など)へタンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる様々な薬物を高濃度で疾患部位へ特異的に送達し、従来の薬物治療の大きい問題となっている正常部位への副作用を低減すると共に、緑茶カテキンやメラトニンから由来するキャリア本来の治療効能とのシナジー効果により、著しく薬効を増幅することが可能であります(図1)。このナノ粒子は薬物送達の妨げになっている様々な生体バリアを効率よく克服する高い薬物送達能力と、副作用のない低濃度の薬物を用いても高い薬効を達成する薬効増幅能力を兼ね備えた革新的なテクノロジーであり、トップジャーナルに掲載され高い国際評価を受けています。さらに国際特許(90報以上)の出願・登録および大学や企業との共同研究など臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されている当研究室のナノメディシンにより、今まで治療困難であった難治性疾患の治療や老化により蓄積する生体へのダメージの修復を可能とし、健康な生活・社会の実現や産業の活性化を目指しています。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Advanced Materials 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnology. 9, 907-912 (2014).

使用装置

動的光散乱測定装置、紫外可視分光光度計、HPLC、NMR、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器、IVIS動物イメージングシステム

研究室の指導方針

自分が行っている研究の科学的・社会的意義やインパクト、そして最先端技術と競うレベルの新規性をしっかり理解することで、熱意と意欲を持って研究を進めるよう鼓舞します。研究の進捗状況に関する十分なディスカッションを行い、総合・分析・判断力や問題解決能力を身につけるよう指導します。研究課題を含め学生の個性と適性に合った方法で段階的なマルチプルマイルストーンを設定し、着実に自信をつけながら成長するよう努めます。迅速な意見交換やチームワークは研究遂行において重要であるため、コアタイム(10-17時)を設けます。雑誌会、研究発表、論文執筆を通して、実力・倫理観・リーダーシップを兼ね備えた科学者として活躍できるよう育成します。

[研究室HP] 作成中