研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

抗疾患ナノファイター研究室 Laboratory on Anti-Disease Nano-Fighter

教授:鄭 主恩(CHUNG, Joo Eun)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、抗がん治療、アンチエイジング

[キーワード]

生体適合性ポリマー、ナノ粒子、非侵襲的薬物送達、ターゲティング、薬効増幅、緑茶カテキン、メラトニン

研究を始めるのに必要な知識・能力

特別な専門知識や技術は必要ありません。科学への探究心があり、向上心、自他への責任感、本気で世界トップレベルの研究に取り組む意欲と覚悟が大事です。

この研究で身につく能力

バイオマテリアルの合成やナノ粒子の調製から化学物質・細胞・動物を用いた様々な手法の評価まで、学際的な知識や分析技術を経験し習得することができます。社会実装価値の高い医療技術創出を目指し世界最先端技術と競う研究を行う中、実験・ディスカッション・プレゼンテーション・論文執筆を通して、論理的思考、慎重さ、忍耐強さ、トラブルシューティング能力、洞察力、コミュニケーション能力を鍛えられるよう指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

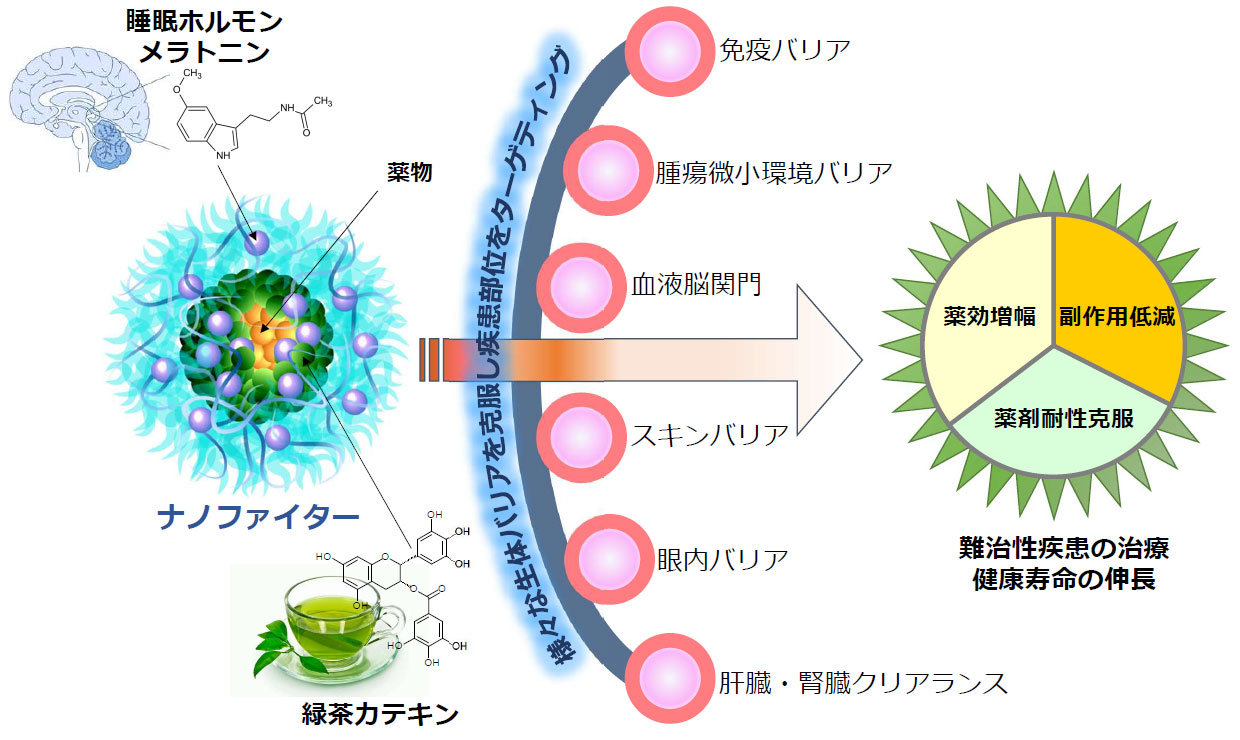

図1 自然由来のナノファイターによる難治性疾患治療および健康寿命の伸長

当研究室はバイオマテリアルを用いたナノシステムを開発し、現治療法の限界を克服することを目指しています。

昨今、医療技術の発展に伴い世界中の人々の寿命が長くなっていますが、健康寿命の伸長は平均寿命より遅く、そのギャップは老化に伴う様々な疾患による生活質(QOL)の低下や個人と社会への大きな負担をもたらしています。当研究室では自然や人体由来の物質からなる新規な生体分解性バイオマテリアルを合成し、様々な難治性疾患の治療や抗老化作用を発揮するナノ粒子を開発しています。例えば、緑茶カテキンまたは脳内睡眠ホルモンであるメラトニンの誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発により、今まで薬物送達が困難とされている疾患部位(がん・脳・後眼部など)へタンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる様々な薬物を高濃度で疾患部位へ特異的に送達し、従来の薬物治療の大きい問題となっている正常部位への副作用を低減すると共に、緑茶カテキンやメラトニンから由来するキャリア本来の治療効能とのシナジー効果により、著しく薬効を増幅することが可能であります(図1)。このナノ粒子は薬物送達の妨げになっている様々な生体バリアを効率よく克服する高い薬物送達能力と、副作用のない低濃度の薬物を用いても高い薬効を達成する薬効増幅能力を兼ね備えた革新的なテクノロジーであり、トップジャーナルに掲載され高い国際評価を受けています。さらに国際特許(90報以上)の出願・登録および大学や企業との共同研究など臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されている当研究室のナノメディシンにより、今まで治療困難であった難治性疾患の治療や老化により蓄積する生体へのダメージの修復を可能とし、健康な生活・社会の実現や産業の活性化を目指しています。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Advanced Materials 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnology. 9, 907-912 (2014).

使用装置

動的光散乱測定装置、紫外可視分光光度計、HPLC、NMR、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器、IVIS動物イメージングシステム

研究室の指導方針

自分が行っている研究の科学的・社会的意義やインパクト、そして最先端技術と競うレベルの新規性をしっかり理解することで、熱意と意欲を持って研究を進めるよう鼓舞します。研究の進捗状況に関する十分なディスカッションを行い、総合・分析・判断力や問題解決能力を身につけるよう指導します。研究課題を含め学生の個性と適性に合った方法で段階的なマルチプルマイルストーンを設定し、着実に自信をつけながら成長するよう努めます。迅速な意見交換やチームワークは研究遂行において重要であるため、コアタイム(10-17時)を設けます。雑誌会、研究発表、論文執筆を通して、実力・倫理観・リーダーシップを兼ね備えた科学者として活躍できるよう育成します。

[研究室HP] 作成中

令和7年度 第2回 超越バイオメディカルDX研究拠点 ネオ・エクセレントコアセミナー(科研費「新規細胞内氷晶形成測定法の開発と次世代三次元組織凍結保存」共催セミナー)

下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。

| 日時 | 令和7年10月24日(金) 13:30~16:55 |

| 場所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |

| 概要 | 本セミナーでは、凍結保存の新展開を切り拓く先端センシング技術を紹介します。高分子凍結保護剤の開発から、高磁場DNP-MAS-NMRやダイヤモンド量子センサー、スーパーコンピュータを活用した計算科学、さらにX線・中性子散乱による微細構造解析、液化窒素式機器の開発まで、量子・高磁場・放射光・計算科学の最前線研究を結集し、凍結保存の未来を展望します。 |

| プログラム | 13:30 開始 開会あいさつ 13:35 「高分子凍結保護剤の開発と凍結状態センシングへの挑戦」 松村 和明 教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 14:05 「高磁場DNP-MAS-NMR法の装置と方法論の開発」 松木 陽 准教授 (大阪大学) 14:35 「ダイヤモンド量子センサーのバイオ応用概観」 安 東秀 准教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 15:05-15:20 コーヒーブレーク 15:20 「JAISTスパコンを活用したデータ駆動型材料研究」 本郷 研太 准教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 15:50 「X線/中性子散乱による凍結保存における細胞微細構造センシング」 中田 克 氏 (株式会社東レリサーチセンター) 16:20 「液化窒素式凍結保存機器の開発」 吉村 滋弘 氏 (太陽日酸株式会社) 16:50 終了 閉会あいさつ |

| 使用言語 | 日本語 |

| 参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へ前日までにメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 拠点長 松村 和明 (mkazuaki |

糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明 ~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

|

| 大学共同利用機関法人 国立大学法人 東京科学大学 公立大学法人 名古屋市立大学 ⼀般財団法人 国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 |

糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明

~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

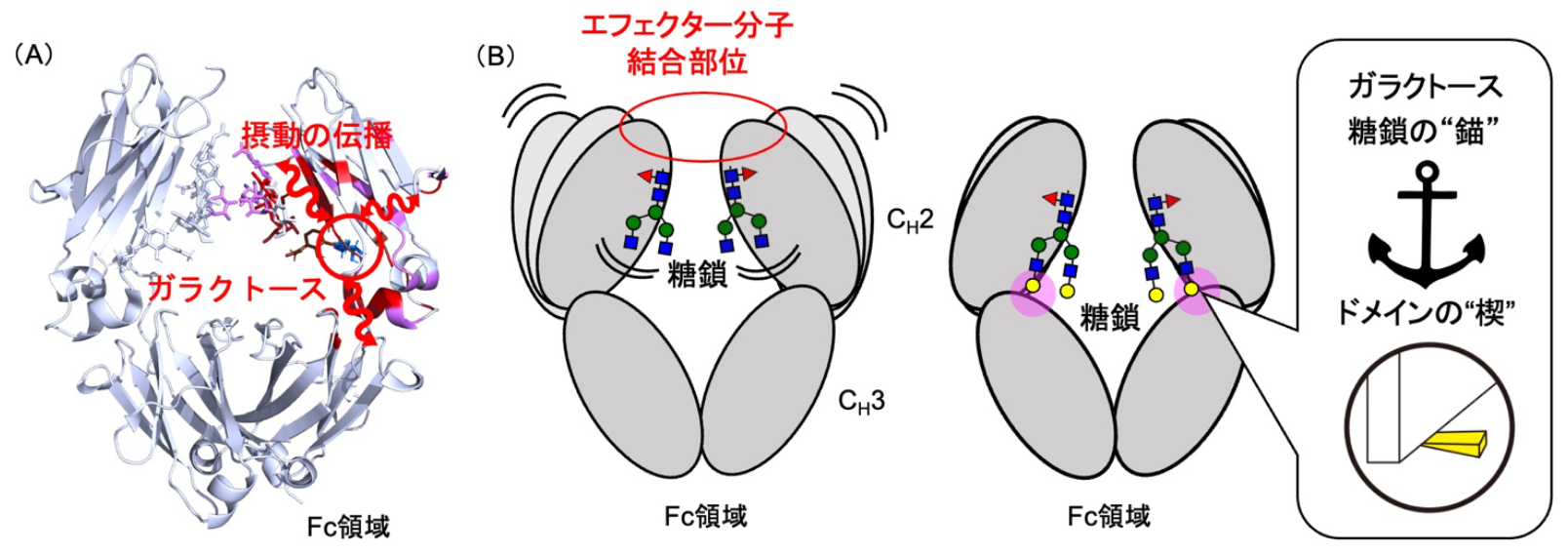

自然科学研究機構(生命創成探究センター)の谷中冴子 准教授(現 東京科学大学 准教授)、加藤晃⼀ 教授(生命創成探究センター、名古屋市立大学)らは、抗体の糖鎖修飾、特にガラクトース付加が、抗体分子の構造と動態に及ぼす影響を原子レベルで解明しました。

本研究の成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載予定です。論文は日本時間2025年8月5日の週にオンライン公開される予定であり、DOIおよび掲載URLは公開後に付与されます。

【発表のポイント】

私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)」注1) と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、様々な免疫応答を誘導します。本研究では、IgGのFc領域 注2) に結合した「糖鎖」の修飾が、IgGの動的な構造変化を制御し、その結果として免疫機能が調節されるメカニズムを、計算科学と実験科学を融合したアプローチで明らかにしました。特に、本研究では、糖鎖修飾による影響が、あたかも私達の体の中に張り巡らされた経絡のように、分子レベルで伝播していく「分子経絡」注3) の重要性に着目しました。

【研究の背景】

治療用抗体は、がんや自⼰免疫疾患など、さまざまな疾患の治療に用いられています。抗体の効果は、標的抗原への結合だけでなく、Fc領域を介したエフェクター機能 注4) の発揮によっても大きく左右されます。Fc領域の糖鎖修飾 注5) は、抗体のエフェクター機能を調節する重要な因子であり、そのメカニズム解明は、より効果的な抗体医薬品の開発につながると考えられています。

【本研究の手法と成果】

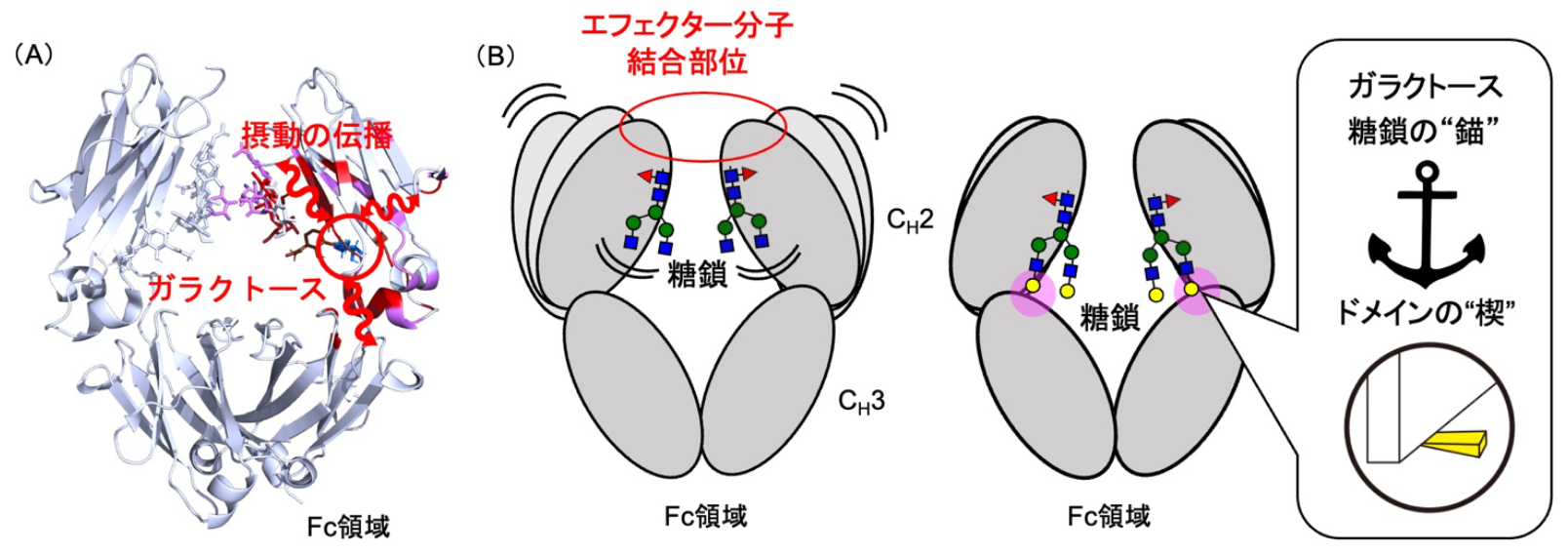

研究グループは、遺伝子工学的手法と酵素反応を組み合わせることで、糖鎖構造が異なるIgG1-Fcを調製しました。これらについて、安定同位体標識NMR分光法 注6) を用いてFc領域の動的構造を解析するとともに、分子動力学シミュレーション 注7) によって糖鎖修飾がFc領域のコンフォメーション変化に与える影響を評価しました。また、動的ネットワーク解析を用いて、「分子経絡」を同定しました。NMR分光法と分子動力学シミュレーションの結果から、ガラクトース 注8) 残基は糖鎖の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、フコース 注9) 除去は特定のFc受容体との結合に関与するアミノ酸残基の動態を変化させることが明らかになりました。これらの結果は、糖鎖修飾がIgGのFc領域の動的構造を制御し、エフェクター機能を調節するメカニズムを原子レベルで理解する上で重要な知見となります。特に、「分子経絡」の存在は、糖鎖修飾の効果がFc領域全体に伝播する様子を示唆しています。

| (図)(A)糖鎖のガラクトース残基での構造変化がFc分子内を伝わる様子を示している。(B)ガラクトース残基は糖鎖(黄色の丸)の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、エフェクター分子との相互作用を助けている。 |

【成果の意義および今後の展開】

本研究成果は、治療用抗体の開発において、Fc領域の糖鎖修飾を最適化するための合理的な設計基盤を提供します。今後は、糖鎖修飾と抗体の構造・機能相関に関するさらなる研究を進めることで、また「分子経絡」の操作という新たな視点を取り入れることで、より効果的かつ安全な抗体医薬品の開発に貢献できると期待されます。

【用語解説】

【論文情報】

| 掲載誌 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |

| タイトル | Exploring Glycoform-Dependent Dynamic Modulations in Human Immunoglobulin G via Computational and Experimental Approaches |

| 著者 | Saeko Yanaka, Yoshitake Sakae, Yohei Miyanoiri, Takumi Yamaguchi, Yukiko Isono, Sachiko Kondo, Miyuki Iwasaki, Masayoshi Onitsuka, Hirokazu Yagi, Koichi Kato*(*責任著者) |

| DOI | |

| 掲載日 |

【著者情報】

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所)

名古屋市立大学大学院薬学研究科)

【研究サポート】

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP20K15981 および JP23K24018 谷中冴子、JP19H01017 および JP24H00599 加藤晃⼀)、日本医療研究開発機構(AMED)(JP21ae0121020 および JP23ak0101209 谷中冴子、JP21ae0121013 加藤晃⼀)、文部科学省研究大学総合研究育成事業:研 究大学強化促進事業(CURE)課題番号JPMXP1323015488(Spin-LプログラムNo. spin24XN014)、生命創成探究センター共同利用研究(24EXC901、25EXC603)、および科学技術振興機構(JST)戦略的 創造研究推進事業(CREST)(JPMJCR21E3 加藤晃⼀)の助成を受けたものです。また、本研究は文部 科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)、大阪大学蛋白質研究所共同利用・共 同研究拠点 NMRCR-16-05, 17-05, 18-05, 19-05, 20-05, 21-05、計算科学研究センター(24-IMS-C197)、文部科学省先端研究設備共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)JPMXS0441500024、国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出(DEJI2MA)プロジェクト、およびヒューマングライコームプロジェクトの支援を受けて行われました。

令和7年8月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/05-1.html超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

【ポイント】

- 従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時に観察する新たな構造解析法の発明

- 環状分子のシクロデキストリンが包接したポリエチレングリコール鎖の構造解析に成功

- 高速原子間力顕微鏡による超分子ポリマーの両端がエンドキャッピングされた構造の解明

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の堀諒雅大学院生(博士後期課程)、篠原健一准教授は、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いた固液界面における一分子イメージングにより、従来不可能であった超分子1ポリマー2の構造解析に成功しました。この成果は、超分子材料のさらなる機能解明に繋がるものであり、将来の分子マシンの開発に一石投じる発見です。 |

【研究背景と内容】

ポリマー分子の構造解析法は、ポリマー材料のさらなる機能化のため必要な技術です。中でも超分子ポリマーは単一分子内に動きを伴うため、そのダイナミクスを解明することが重要となります。

従来の超分子ポリマーの構造解析には、核磁気共鳴分析(NMR)による分光法や顕微鏡法が主に用いられてきました。しかし、これらの手法では構造あるいは機能のいずれかしか確認できず、それらを同時に観察することは困難でした。特に今回観察した分子ネックレス構造3は水中で不安定であり、さらに溶解性が低いことが問題となり、その詳細な構造と機能を観察することが難しいとされてきました。

今回、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いたことにより、従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時観察する新たな手法を発明することができました。本手法では、1ミリリットル当たり1マイクログラム未満という低濃度の溶液を用いて超分子ポリマーを基板に固定することで、これまでの問題点を解決しました。

具体的には、シクロデキストリンという環状分子がポリエチレングリコールという長鎖分子に包接した、いわゆる分子ネックレス構造を高速AFMを用いて直接観察し、その分子の構造とダイナミクスを確認することに成功しました(図1)。なお、この分子の構造とダイナミクスは、全原子動力学(全原子MD)シミュレーションによって再現され、実験結果とも整合性が確認されています。本研究成果は、超分子材料の構造特性や機能解明に大きく貢献するものであり、特に分子レベルでの精密な構造制御が求められている次世代の分子マシンの開発に一石を投じる発見です。今後、本手法を応用することで、超分子ポリマーの新たな設計の可能性を拓かれることが期待されます。

| 図 1 高速AFMで観察された分子ネックレスの構造とそのダイナミクス、および全原子MDシミュレーションを用いたダイナミクスの再現。 |

本研究成果は、高分子化学のトップジャーナルであるアメリカ化学会のMacromolecules誌に掲載されました。なお、本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業基盤研究(C)「23K04520」、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム「JPMJSP2102」の支援を受けたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Macromolecules |

| 論文題目 | Direct Observation of "End-Capping Effect" of a PEG@α-CD Polypseudorotaxane in Aqueous Media |

| 著者 | Ryoga Hori, and Ken-ichi Shinohara |

| 掲載日 | 2025年3月4日 |

| DOI | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c02491 |

【用語説明】

令和7年3月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/11-1.html物質化学フロンティア研究領域の後藤教授の論文がCarbon誌の表紙に採択

ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授(物質化学フロンティア研究領域)の論文が、米国炭素学会機関紙「Carbon」の表紙(front cover)に採択されました。

本研究は、後藤研究室および京都大学、岡山大学による共同研究の成果です。

■掲載誌

Carbon, Vol. 206, Page 84-93.

掲載日:2023年3月25日

■著者

Hideka Ando(特別研究学生、後藤研究室), Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh

■論文タイトル

Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials

■論文概要

炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池・二次電池の電極、バイオマテリアルなど多種多様な分野での応用が期待されている。本研究ではNMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極NMRを用いた。これまで不可能と考えられていた炭素表面上の微量のメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功し、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

表紙詳細:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622323001549

論文詳細:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.02.010

令和5年3月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/03/31-1.html動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功 -次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人京都大学 国立大学法人岡山大学 |

動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功

-次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

ポイント

- 次世代の炭素材料として、グラフェンや薄膜炭素といった材料が注目されている。炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されている。

- NMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極磁気共鳴法により、これまで同手法では不可能と考えられていた炭素表面の微量なメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功した。

- これにより、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

- 今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授、岡山大学大学院自然科学研究科の安東映香大学院生は、京都大学化学研究所の梶弘典教授、鈴木克明助教ならびに岡山大学学術研究院自然科学学域の神戸高志准教授、異分野融合先端研究コアの仁科勇太研究教授らと共同で、動的核偏極磁気共鳴法(DNP-NMR)による炭素材料の微細表面構造解析に成功した。これまで不可能とされていたDNP-NMR法による炭素表面のメチル基や水酸基などの表面官能基の信号の大幅な増幅に成功し、炭素材料の性質に大きな影響をおよぼす微量のメチル基、水酸基の観測に成功した。今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。 |

【研究の背景】

次世代炭素材料の一つとしてグラフェンや薄膜炭素が注目されており、その応用に関して数多くの研究が行われています。グラフェンや薄膜炭素材料の作製にはいくつかの方法があり、黒鉛を化学的に酸化して炭素層を剥離することで、酸化グラフェンを得る方法などが知られています。この酸化グラフェンは触媒となる金属ナノ粒子を担持する[用語解説]ことや、ポリマーやカーボンナノチューブなどと複合化ができるため、化学反応の触媒、燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されています。

このような炭素材料の表面には数多くの欠陥構造があり、そこには水酸基やカルボキシル基、エポキシ基、メチル基などの表面官能基が存在していることが知られています。炭素材料の性質はこの表面官能基の種類や結合量により、大きく変わることも知られています。よって、この表面官能基の状態を把握し、制御することが材料開発において重要となります。従来、炭素材料の表面官能基についてはX線光電子分光法(XPS)や昇温脱離法(TPD)といった分析手段により解析されてきましたが、これらの方法では分析の感度は良いものの、精度に課題がありました。一方、本研究で用いた核磁気共鳴分光法(NMR)[用語解説]では、官能基の種類の分析は高精度で行えるものの、従来の方法では検出感度が低いという問題があり、高精度かつ高感度な炭素材料の表面構造の分析手段が望まれていました。

【研究の内容】

本研究では、NMR による分析の感度を改善するために、近年溶液中の分子の水素(1H)原子や炭素(13C)原子を高感度で観測する技術として注目されている、動的核偏極(DNP)[用語解説]という手法を用いた分析を試みました。NMRは、磁場中に置かれた原子核が特定の周波数の電磁波(ラジオ波)を吸収する現象を利用することによって、対象原子の状態を観測する分析手段で、化学物質の同定や病院のMRI検査などに広く用いられています。DNP-NMRは、測定したい試料にマイクロ波(MW)を同時に照射することで、試料中に含まれる信号強度増幅に用いるラジカル分子[用語解説]の磁化を原子核に移し、NMRの信号強度を最大で200倍以上に増幅させる画期的手法です。しかし、炭素材料はマイクロ波を吸収し効率的な磁化移動を阻害する上に、マイクロ波吸収による温度上昇も生じることからDNP効果が減少するという問題があるため、これまでDNP-NMRを用いた炭素材料の信号強度増幅は不可能とされてきました。

これに対し、本研究では、DNPによる信号強度増幅を可能にするため、DNP測定で用いられる信号強度増幅用のラジカルと溶媒の組み合わせを、従来のTEKPol/有機溶媒系からAMUPol/水系に変更し、水酸基やカルボキシル基の存在により親水性が増していると考えられる炭素表面へラジカル分子の接近を可能とすることで、DNPによる信号強度増幅を実現しました。また、炭素材料自体がその欠陥構造内に所有している内在ラジカルを用いたDNP信号強度増幅現象を発現することも観測しました。この手法により、従来の一般的NMR測定ではほとんど観測できなかった酸化グラフェン末端のメチル基を、1H-13C CP/MAS 固体NMR法[用語解説]にて明確に観測することに成功しました。このとき、信号強度増幅は10倍以上となります。また、スクロースを焼成して作製した無定形炭素材料[用語解説] においても、水酸基の信号強度の10倍以上の増幅を達成しました。

本研究により、今後DNP-NMRを用いて炭素材料の微細表面構造の解析が進むことが期待されます。DNP-NMRを用い、炭素材料の表面構造に残存する微少量の表面官能基の存在を明らかにすることで、それぞれの炭素材料の表面状態の違いを解明することができ、これにより、各種触媒元素の担持への適合性などを知ることができるようになると期待されます。適合性が判明することによって、多種多様な分野の各種用途に最適化した薄膜炭素材料の開発に大きく貢献できることが期待されます。

本研究成果は、2月14日にElsevier社が発行する学術雑誌「Carbon」のオンライン版に掲載されました。また、3月25日に出版予定の当該誌206号において、表紙(front cover)に採択されることになりました。

【論文情報】

| 論文題目 | Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials |

| 雑誌名 | Carbon |

| 著者 | Hideka Ando, Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh |

| WEB掲載日 | 2023年2月14日 |

| 出版予定日 | 2023年3月25日 |

| DOI | 10.1016/j.carbon.2023.02.010 |

図 DNP-NMRによる観測(信号強度増幅は10倍以上となる。)

【用語説明】

担持:他の物質を固定する土台となる物質のことを担体といい、担持は、その土台に金属などの物質を付着させること。金属をグラフェン上に担持した触媒は、水酸化触媒や酸化触媒として工業的にも利用されている。

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) :核磁気共鳴分光法。試料を磁場中に置き、電磁波を照射すると、元素ごとに特定の周波数を吸収する「共鳴」現象が生じる。周波数を観測することで水酸基、カルボキシル基、メチル基などを分別して検出が可能なため、有機化合物の分析などに広く用いられている。

DNP (Dynamic Nuclear Polarization):動的核偏極。NMR測定時にマイクロ波を照射することで測定核近傍のラジカルの磁化を測定対象原子核に移動させる手法。NMRでの共鳴信号検出の際のエネルギー準位間の電子の占有数差を大きく変化させることにより、通常のNMR信号に比べて数倍から最大で200倍以上の信号強度を得ることができる。

ラジカル:不対電子を持つ原子や分子。共有電子対を形成していないため、極めて不安定かつ反応性が高い状態である。

1H-13C CP/MAS 固体NMR:体交差分極(CP)マジック角回転(MAS)NMR法。1H元素の磁化を13C元素に特定条件下で移動させ、さらに試料全体を数kHz以上の超高速回転で回転させることにより、炭素のNMR信号を高感度、高精度で検出する実験手法。

無定形炭素材料:黒鉛やダイヤモンド、カーボンナノチューブなどのような規則的構造をもつ炭素材料とは異なり、結晶構造を持たない非結晶性炭素。但し、非結晶性ではあるが完全に規則構造が無い訳ではなく、ある程度炭素の層状構造や内部細孔などが存在することが知られている。無定形炭素の一種である難黒鉛化性炭素(ハードカーボン)はリチウムイオン電池・ナトリウムイオン電池の負極として用いられている。

令和5年3月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/03/07-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を促すリチウムボレート型のバイオマス由来バインダーを開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を促す

リチウムボレート型のバイオマス由来バインダーを開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

- リチウムイオン2次電池のグラファイト負極用バインダーとして、カフェ酸*1とLiBH4(水酸化ホウ素リチウム)との脱水素カップリング重合によりリチウムボレート型水溶性ポリマーを合成した。

- 本負極バインダーを適用した系では、低い最低被占軌道(LUMO)を持つポリマーによりホウ素を含むSEI(固体電解質界面)が形成され、界面抵抗が低減することが分かった。また、同バインダーを用いることにより、負極内におけるリチウムイオンの拡散係数の向上が観測された一方、リチウム挿入反応の活性化エネルギーは減少することが観測された。

- このことから、従来負極バインダーとして使用されているPVDF(ポリフッ化ビニリデン)やCMC-SBR(カルボキシメチルセルロース-スチレン - ブタジエンゴム)をバインダーとした系と比較して急速充放電条件において顕著な適性を示した。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の物質化学フロンティア研究領域 松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム元講師、アヌシャ プラダン研究員、宮入諒矢元大学院生、高森紀行大学院生(博士後期課程2年)は、リチウムイオン2次電池*2の急速充放電を促すリチウムボレート型バイオベースバインダーの開発に成功した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池の開発においては、高容量化やサイクル耐久性の向上、高電圧化など様々な開発課題解決に向けた取組みが行われているが、それと同時に急速充放電の実現に向けた技術開発についても高い関心が集まっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。

今回、本研究においては、カフェ酸とLiBH4(水酸化ホウ素リチウム)をテトラヒドロフラン溶液中で脱水素カップリング重合することによって、リチウムボレート型バイオベースポリマーを合成した(図1)。合成によって得られたポリマーは水溶性であり、環境負荷の少ない水系スラリーからの負極作製が可能であった。また、得られたポリマーの構造はNMR、XPS、SEM等の各測定によって決定した。

まず、合成によって得られたポリマーを負極バインダーとして用い、アノード型ハーフセル*3を構築し、性能を評価した。本バインダーを用いた系においては、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)やCMC-SBR(カルボキシメチルセルロース-スチレン - ブタジエンゴム)を用いた系と比較して、リチウム挿入反応のピークにおけるオーバーポテンシャルが20 mV-100 mV低下し、よりスムーズな電極反応が示唆された。また、Randles-Sevcik式から、負極におけるリチウムイオンの拡散係数を算出すると7.24 x 10-9 cm2s-1であり、PVDFやCMC-SBR系バインダーと比較して有意に高い値であった。

さらに、インピーダンス測定を経て算出したリチウム挿入反応の活性化エネルギーは、本バインダー系において22.6 kJ/molであり、PVDF(28.78 kJ/mol)やCMC-SBR系(58.34 kJ/mol)バインダーと比較して有意に低下した。

次に、充放電試験の結果、1C*4条件において100サイクル時点で放電容量は本バインダー系では343 mAhg-1であり、PVDFで278 mAhg-1、CMC-SBRで188 mAhg-1であった(図2)*5。さらに、急速充電条件(10C)においては、本バインダー系では73 mAhg-1、PVDFで40 mAhg-1、CMC-SBRで17 mAhg-1であり、本バインダーの急速充放電条件における適性が示された(図2)。本バインダー系では1200サイクル(10C)まで安定した充放電挙動を示し、1200サイクル時点の容量維持率は93%であった。

また、動的インピーダンス(DEIS)測定を行ったところ、本バインダー系におけるSEI(固体電解質界面)抵抗はPVDFやCMC-SBR系バインダーと比較して有意に低下した(図3)。これは、充放電試験後に電池セルを分解し負極を分析したところ、XPSによる測定においてホウ素を含有したSEI形成が観測されたことから、SEI抵抗の低減に大いに寄与していると考えられる(図3)。

1200サイクル(10C)充放電後においても、負極を分解し、SEM(走査型電子顕微鏡)の断面像を観察したところ、PVDFバインダーの場合の体積膨張は15.49%であったが、本バインダー系では8.50%に抑制された。さらに本負極バインダーを用いたフルセルにおいても良好に作動した。

本成果は、ACS Materials Letters (米国化学会)のオンライン版に1月9日に掲載された。

本研究は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

【今後の展開】

バインダーを含む負極コンポジットの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件において検討を継続する。

すでに国内特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Materials Letters (米国化学会) |

| 題目 | Extreme Fast Charging Capability in Graphite Anode via a Lithium Borate Type Biobased Polymer as Aqueous Polyelectrolyte Binder |

| 著者 | Anusha Pradhan, Rajashekar Badam*, Ryoya Miyairi, Noriyuki Takamori and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2023年1月9日 |

| DOI | 10.1021/acsmaterialslett.2c00999 |

|

図1.(A) 高分子バインダーの合成スキーム

(B) MALDI-TOF MSスペクトル (C) DFT計算によるポリマーの最適化構造 (D) 1H NMR スペクトル (E) 13C NMR スペクトル (F) XPS スペクトル(Li 1s 及びB 1s) |

|

図2.充放電試験結果

(a) 1C. (b) 10 C.種々の負極バインダー使用時の充放電曲線(0.01-2.1V at 1C ) (c) CAB. (d) PVDF (e) CMC-SBR |

|

図3.動的インピーダンススペクトル

(a) 本バインダー使用時 (b) PVDF使用時 (c) フィッティングに用いた等価回路 (d) CMC-SBR使用時 (e) RSEI 抵抗の比較 (f) XPS スペクトルB 1s (g) XPS スペクトルO 1s |

【用語説明】

カフェ酸は、ケイ皮酸のパラ位及びメタ位がヒドロキシ化された構造を持つ芳香族カルボン酸で、フェニルプロパノイドの1種である。カフェ酸はリグニン生合成の重要な中間体であるため、全ての植物に含まれている。

電解質中のリチウムイオンがイオン伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

バッテリー容量に対する充放電電流値の比であり、バッテリーの充放電特性(充放電するときの電流の大きさや放電能力・許容電流)を表す。1Cとは1時間で満充電状態から完全に放電した状態になる時の電流値を表し、この数字が高ければ高いほど大きな電流を出力できる。

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和5年2月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/02/01-1.html抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光 ~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 |

抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光

~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

ポイント

- 一般的には低分子化合物であることが多い抗ガン剤において、抗ガン効果の高い高分子の分子設計指針を見出した。

- カチオン性高分子に疎水性分子を導入することで抗ガン活性が向上し、高い細胞障害性を発現することが明らかになった。

- 分子動力学シミュレーションなどの手法により、合成高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用が抗ガン効果の重要なメカニズムであることを確認し、今後の新規高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市) 物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授、ラジャン ロビン助教、サスティナブルイノベーション研究領域の本郷研太准教授、兵庫県立大学大学院工学研究科の遊佐真一准教授らは、精密高分子設計の技術と分子動力学シミュレーションなどの手法を用いて、抗ガン活性の高い高分子化合物の分子設計の指針を見出すことに成功しました。 一般的には、抗ガン剤は、低分子化合物であることが多く、その副作用や水溶性など多くの問題が挙げられます。高分子化合物の抗ガン剤はこれまで研究例があまりなく、また、細胞毒性のあるカチオン性高分子を利用した研究が行われてきました。 本研究では、このカチオン性高分子に疎水性部位を導入することで飛躍的にガン細胞への障害性が向上することを確認し、そのメカニズム解明の一端として、合成高分子とガン細胞の細胞膜への相互作用の向上を分子動力学シミュレーション等で明らかにしました。この研究結果は、今後の新しい高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待されます。 本研究成果は、英国王立化学会発刊のJournal of Materials Chemistry Bのオンライン版に1月6日に掲載されました。 |

【研究の背景】

日本人の三大疾病の第一位を占めるガンに対し、治療薬としての抗ガン剤の研究は重要な役割を担っていますが、まだ副作用も大きく、新たな作用機序に基づく効果の高い抗ガン剤の開発が待ち望まれています。

抗ガンペプチドのように、高分子化合物による細胞膜障害を利用した抗ガン剤の研究も行われており、高分子抗ガン剤の研究は、ガンの治療に新しい選択肢を提供するために重要です。

ガン細胞は、細胞膜表面にホスファチジルセリン[用語説明]というマイナスに帯電したリン脂質が発現していることが多いため、正常の細胞に比べて表面電位がマイナスに帯電しているといわれています。そこで、プラスに帯電したカチオン性高分子による細胞膜破壊作用をその機序として抗ガン高分子や抗ガンペプチドの研究が行われてきました。

今回の研究では、合成高分子によるガン細胞への障害性の向上に向けた分子設計の指針を見出しました。

【研究の内容】

研究グループは、4級カチオンを側鎖にもつ高分子(図1)に、ブチルメタクリレートやヘキシルメタクリレート、オクチルメタクリレートなどの疎水性のアルキル鎖を持つモノマーを共重合することで合成した疎水性導入カチオン高分子化合物(図2)が、肝臓ガン細胞や結腸ガン細胞、悪性黒色腫細胞に対して、高い障害性を持つことを明らかにしました(図3)。図3(a)は、カチオン性ポリマー中のブチルメタクリレートのモノマー比が大きくなるほど細胞毒性が高くなり、(b)では、アルキル基の炭素数が大きくなるほど強い細胞毒性を持つことが示されました。つまり、カチオン性基と疎水性基による相乗効果が認められました。

次に、研究グループは、この疎水性部位を導入したカチオン性高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用について、パルス磁場勾配核磁気共鳴法(Pulsed-filed gradient Nuclear Magnetic Resonance : PFG-NMR)[用語説明]や分子動力学(MD)シミュレーション[用語説明]など様々な手法を用いて実験と計算の両面から確認しました。

PFG-NMRの測定結果から、疎水性モノマーであるブチルメタクリレートを導入したカチオン性高分子の拡散係数が、細胞膜を模した脂質二重膜と同時に存在するときに小さくなることが確認されました。この結果は、合成高分子が脂質分子と相互作用することで分子の運動性が抑制されていることを示しており、相互作用の向上が示唆される結果となりました。

また、MDシミュレーションでは、疎水性側鎖の導入により10 nsにおけるポリマーとリン脂質膜のコンタクト原子数が、疎水部位の導入前より2倍程度大きな値を示しました(図4)。この相互作用の向上の要因について考察するため、ポリマーの吸着構造の比較を行ったところ、疎水性部位の存在下では、ポリマー主鎖配向が細胞膜の分子配向に対してより平行であることが示されており、ガン細胞の細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つことがわかりました(図5)。これにより、ガン細胞の細胞膜構造をより破壊しやすいと考えられます。

以上のことから、「細胞膜障害性」という新たな機序を持つ高分子抗ガン剤の分子設計指針として、カチオン性と疎水性のバランスが重要であることを示しました。

今後はその抗ガン剤高分子にガン細胞選択性などの機能をさらに追求することで新しい抗ガン剤の開発につなげていきます。

本研究は、科研費「学術変革領域研究(A)公募研究(課題番号:21H05516および21H05535)」の支援により実施されました。

本研究成果は、令和5年4月に北陸先端科学技術大学院大学に新設予定の超越バイオメディカルDX研究拠点所属教員らによる先行事例です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry B |

| 題目 | Mechanistic insights and importance of hydrophobicity in cationic polymers for cancer therapy |

| 著者 | Nishant Kumar, Kenji Oqmhula, Kenta Hongo, Kengo Takagi, Shinichi Yusa, Robin Rajan, Kazuaki Matsumura |

| WEB掲載日 | 2023年1月6日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D2TB02059A |

図1 合成4級カチオン性高分子 (PAMPTMA)

| 図2 疎水性付与合成4級カチオン性高分子 (a)ブチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-BuMA) (b)ヘキシルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-HexMA) (c)オクチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-OctMA) |

| 図3 肝ガン細胞(HepG2)に対する抗ガン高分子の細胞毒性試験。縦軸は細胞生存率。

(a)ブチルメタクリレート(BuMA)の導入量の影響。P3:カチオン性高分子(PAMPTMA),

P6:PAMPTMAに対するBuMAの導入モル比5%, P7: 10%, P8: 20%, P9: 30% (b)アルキル基の長さの影響。P7: BuMA 10%, P10: HexMa 10%, P11: OctMa 10%

|

図4 リン脂質膜とポリマーのコンタクト数。

BuMA10%導入ポリマー(赤)の方が10ns時点において2倍程度大きなコンタクト数を示す。

| 図5 MDシミュレーションにおけるスナップショット。

(a)PAMPTMA (b) PAMPTMA-r-BuMA

(b)ではポリマー主鎖配向が膜の分子配向に対してより平行であり、

細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つ |

【用語説明】

細胞膜のアニオン性の細胞内リン脂質成分であり、通常は、細胞膜の内側に主に存在しています。しかし、ガン細胞では細胞膜表面に高頻度に発現しているといわれています。

核磁気共鳴(NMR)技術の一種で、磁場勾配を利用して、物質中の空間的な分布を可視化することができます。また、液体中の分子の拡散移動速度を測定する方法の一つです。

分子レベルで物質の構造や動きを計算するためのコンピュータシミュレーション手法です。原子や分子間の力を計算し、物質の構造や動きを時間発展させることができます。

令和5年1月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/01/30-1.htmlレッドビート由来のベタレイン色素がアミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

レッドビート由来のベタレイン色素が

アミロイドβペプチドの凝集を阻害することを発見

| レッドビート由来のベタレイン色素が、アルツハイマー病の原因の一つとされているアミロイドβペプチドの凝集を阻害する効果を様々な分析法を用いて明らかにしました。さらに、アルツハイマー病のモデル線虫を用いた実験においても、その効果を確認することができました。 |

【概要】

石川県立大学の研究グループ(森正之准教授、今村智弘講師、東村泰希准教授、古賀博則客員教授、松本健司教授、高木宏樹准教授)は、北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域 大木進野教授と共同で、植物色素ベタレインの一つであるベタニンがアミロイドβペプチドの凝集を抑制する働きを持つことを発見しました。本研究成果は、学術誌「Plant Foods for Human Nutrition」で公表されました。

ベタレイン色素は、植物色素の一つでありオシロイバナやサボテン、雑穀のキヌアなどのナデシコ目植物で主に合成されています。ベタレイン色素は高い抗酸化活性によって、抗がん作用、抗炎症作用、コレステロール(LDL)酸化抑制作用などを持つことが示されており、本研究グループもHIV-1プロテアーゼの阻害活性を持つことを見出しています(参考文献)。このようにベタレイン色素は、多様な生理活性を持つことから、近年その効能に注目が集まっています。

本研究で扱ったレッドビートは、ヒユ科植物であり、ロシアなどで郷土料理「ボルシチ」に用いられています。レッドビートは、根の部分にベタレイン色素(主にベタニン、イソベタニン)を多く蓄積しており(図1)、別名「食べる輸血」と呼ばれ様々な生理機能を持つスーパーフードとして注目されています。

近年、高齢者の増加に伴ってアルツハイマー病による認知症患者数が増加し、罹患者のみならず介護者への肉体的・精神的負担が社会問題となっています。アルツハイマー病の原因の一つとして、アミロイドβ(Aβ)ペプチドが凝集し、脳内に沈着・蓄積することが考えられます。アルツハイマー病に関しては、決定的な治療薬が確立していないため、若い時期から、Aβの蓄積を予防することと、Aβの凝集を阻害することが重要です。

本研究では、レッドビートから抽出・精製したベタレイン色素について、Aβの凝集阻害効果の有無をThTアッセイ、電子顕微鏡、円二色性分光計や核磁気共鳴装置を用いた立体構造解析を用いて評価しました。その結果、レッドビート由来のベタレイン色素はAβの凝集を阻害する活性を持つことを明らかにしました(図2)。さらに、Aβ遺伝子を発現するアルツハイマー病モデル線虫にレッドビート由来のベタレイン色素を与え、線虫の形質出現を遅延させる事を見出しました(図3)。これらの結果より、レッドビート由来のベタレイン色素がAβの凝集を阻害することで、生物のアルツハイマー病態を緩和する機能を有する可能性を見出すことができました。今後の更なる研究により、アルツハイマー病の予防への活用が期待されます。本成果は国際特許(PCT)出願中です。また、分析機器の使用に関して、文部科学省のナノテクノロジープラットフォーム事業の支援を受けました。

【発表論文】

| 論文タイトル | Red-beet betalain pigments inhibit amyloid-β aggregation and toxicity in amyloid-β expressing Caenorhabditis elegans |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Hironori Koga, Tenta Segawa, Natsumi Desaka, Hiroki Takagi, Kenji Matsumoto, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Foods for Human Nutrition |

| DOI | 10.1007/s11130-022-00951-w |

【参考文献】

| 論文タイトル | Isolation of amaranthin synthetase from Chenopodium quinoa and construction of an amaranthin production system using suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 論文著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Akio Miyazato, Hiroharu Mizukoshi, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌 | Plant Biotechnology Journal |

| DOI | 10.1111/pbi.13032 |

図1 レッドビート(テーブルビート)と、それに含まれるベタレイン色素

図2 レッドビート由来ベタレイン色素のアミロイドβ (Aβ)凝集阻害効果

レッドビート由来のベタレイン色素を加えたものはAβ凝集が観察されない。

(A)透過型電子顕微鏡を用いたAβの観察。スケールバー200 nm。

(B, C)NMRを用いたAβの測定。Aβ単独のNMRシグナル(B)。レッドビート由来のベタレイン色素を加えたAβのNMRシグナル(C)。Day 0のNMRシグナルが凝集していないAβ40のNMRシグナル。

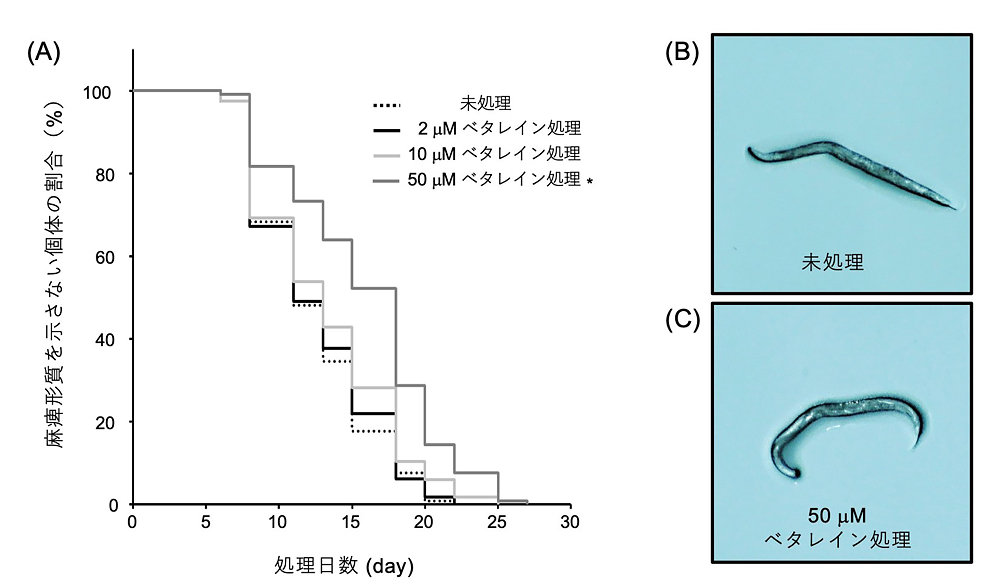

図3 Aβ発現線虫の麻痺形質を利用した評価試験

50 µMレッドビート由来ベタレイン色素の処理は、アルツハイマー病モデル線虫の麻痺形質の発現を遅らせる。

(A)時間経過と共に麻痺形質を示さないAβ発現線虫の割合。

(B)未処理区で観察された麻痺形質を示す線虫。

(C)50 µMベタレイン色素処理区で観察された健常な形質を示す線虫。

【用語説明】

ベタレイン色素: カロテノイド、フラボノイドと共に植物の代表的な色素の1つ。ベタレイン色素は、紫から赤色を示すベタシアニンと黄色から橙色を示すベタキサンチンに分類される。特徴として、分子内にカロテノイド、フラボノイドには見られない窒素原子を持つ。基本骨格としてベタラミン酸を有する。

アルツハイマー病: 記憶、思考、行動に問題を起こす脳の病気。認知症の症例において、アルツハイマー病は、その60-80%を占めるとされている。

アミロイドβ (Aβ): 脳内で作られるたんぱく質から生じるペプチド。アルツハイマー病患者の脳に観察される老人斑の構成成分であり、Aβが重合・凝集することがアルツハイマー病の原因の一つと考えられている。Aβの長さは40アミノ酸残基程度であり代表的なものとして、40アミノ酸残基のAβ40と42アミノ酸残基のAβ42が知られている。

ThTアッセイ: アミロイド線維に特異的に結合し蛍光を発する試薬チオフラビンT(Thioflavin T, ThT)を用いて、アミロイドβペプチドの重合を測定する方法。

円二色性: 試料(光学活性物質)に右回りおよび左回りの円偏光を照射し、その吸収の差を測定して立体構造を解析する手法。

核磁気共鳴(NMR)装置: 強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和4年2月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/02/15-1.html新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

| 新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8は、過酷な環境下でも高い安定性、復元力を保つという特異な性質を持つことを発見しました。ORF8は、70度においても天然状態を保持し、70度以上で変性させても、温度が下がると天然状態に戻ること、酸性条件で変性するが、弱アルカリ条件にすると天然状態に戻ることを明らかにしました。 |

【概要】

石川県立大学 森正之准教授が中心となり、今村智弘講師、東村泰希准教授、松本健司教授および北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の重症化関与タンパク質ORF8の特異な性質を発見しました。本研究成果は、速報誌「Biochemical and Biophysical Research Communications」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、基礎疾患や肥満の罹患者が重篤化しやすく、全世界で大問題となっています。新型コロナウイルスが持つORF8タンパク質は、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質です。これまでの解析により、ORF8は、免疫機能に重要な役割を持つMHCクラスIタンパク質の働きを抑え、細胞障害性T細胞を介した免疫応答を損なう働きがあることが報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株や1つのアミノ酸残基が変異したORF8(L84S)を持つウイルス株では、重症化しにくいことが報告されています。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与することが示唆されています。

ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で二量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難です。しかし、我々は、タバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を用いて均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました(図1)。

タンパク質は一般的に、熱や酸、アルカリの影響を受けると、ひもが絡まったような変性という状態になって沈殿します。通常は、生卵が加熱されるとタンパク質が変性しゆで卵になるように、いったん変性したタンパク質は元の状態に戻りません。ORF8タンパク質がどのような条件で変性するかはその機能を知るうえで重要です。そこで、本研究では、タバコBY-2細胞で合成した野性型ORF8と変異型ORF8(L84S)の温度およびpHを変化させORF8の状態変化を核磁気共鳴(NMR)装置で解析しました。その結果、ORF8は耐熱性がとても高く70度付近まで天然状態を保持し、70度以上で変性しました。しかし、一般的なタンパク質と異なり、温度を下げると天然状態に戻ることがわかりました(図2)。またORF8は、弱酸性条件で変性してしまうこと、中性条件に戻すと元の天然状態に戻ることがわかりました。これらの結果は、ORF8が特別安定なタンパク質であることを意味します。また、興味深いことに、変異型ORF8(L84S)はORF8に比べて熱および酸への耐性がより高いことがわかりました(図2)。これらの特異な性質は、OFR8の機能と関係していることが予想されます。今後、この知見をもとにした解析を行うことにより、COVID-19の重症化をおさえる治療法が確立する可能性が期待されます。

【発表論文】

| 論文タイトル | Similarities and differences in the conformational stability and reversibility of ORF8, an accessory protein of SARS-CoV-2, and its L84S variant |

| 論文著者 | Shinya Ohki; Tomohiro Imamura; Yasuki Higashimura; Kenji Matsumoto; Masashi Mori |

| 雑誌 | Biochemical and Biophysical Research Communications |

図1 タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の大量生産

タバコBY-2細胞で生産したORF8タンパク質は全て二量体を形成する。(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)タバコBY-2細胞の大量培養 (C)培養液中に放出されたORF8タンパク質 (D)精製しNMR解析に用いたORF8タンパク質。WT:野生型ORF8タンパク質、L84S: 変異型ORF8タンパク質、矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

図2 ORF8 (wild type)とその変異体L84Sの各温度での1H-NMRスペクトルのメチル基領域の拡大図 *印は、昇温後に再びその温度に戻したことを表す。

ORF8、L84Sともに70度くらいまではスペクトルに大きな変化が見られない。これは、立体構造が保持されていることを示している。ORF8では70度、L84Sでは75度のときにピークが広幅化し、特に0 ppm付近ではピークが消失しかかっている。これは、試料が多量体化もしくは会合により熱変性状態になったことを示している。ところが、両試料ともに温度を下げたときのスペクトルは実験開始時のスペクトルと一致している。これは、変性状態の試料が天然状態に戻ったことを示している。

【用語説明】

細胞傷害性T細胞:リンパ球T細胞の一種。異物となる異常細胞(ウイルス感染細胞、がん細胞など)を認識し、それらを攻撃して破壊する細胞。

MHCクラスIタンパク質:免疫応答に関わるタンパク質。細胞内のタンパク質に由来するペプチド断片を細胞表面に輸送し、細胞障害性T細胞に提示するタンパク質。

ジスルフィド結合(S-S結合):2つのシステインによって形成される共有結合で、タンパク質の立体構造形成に重要な役割をはたす。

二量体:2個のタンパク質が、物理的・化学的な力によって形成した分子。

核磁気共鳴(NMR)装置:強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和3年6月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/06/09-1.html高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

|

北陸先端科学技術大学院大学 理化学研究所 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明

-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

ポイント

- 高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序の一端を解明。

- 細胞凍結保護効果を説明するため初めて固体NMRの手法を応用し、細胞の脱水制御に伴う細胞内氷晶抑制効果を説明した。

- この手法を利用することで、新しい効果的な凍結保護物質の分子設計が可能となり、再生医療分野などへの応用が期待できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域 松村和明教授、ラジャン・ロビン助教、理化学研究所放射光科学研究センターNMR先端応用・外部共用チーム 林文晶上級研究員、長島敏雄上級研究員らの研究グループは、高分子化合物による細胞の凍結過程における保護作用機序を明らかにした。 本研究成果は、細胞への毒性や分化への影響が低い凍結保護高分子の設計指針を明らかとすることで、再生医療分野で必要とされる幹細胞や再生組織などの効率的な凍結保存技術の開発に貢献することが期待できる。 本研究成果は、Springer Nature発行の科学雑誌「Communications Materials」誌に2021年2月9日オンライン版で公開された。なお、本研究は日本学術振興会科研費、キヤノン財団、文部科学省大学連携バイオバックアッププロジェクト、文部科学省先端研究施設共用促進事業の支援を受けて行われた。 |

【研究の背景】

医学生物学研究に必要な細胞は、細胞バンクなどから凍結状態で入手できる。細胞の凍結保存技術自体は1950年代に確立されており、おもにジメチルスルホキシド(DMSO)[*注1]が保護物質として細胞懸濁液に添加され、液体窒素温度にて凍結保存されている。一般的な樹立細胞などは既存の保存技術で問題なく保存可能な細胞が多いが、受精卵などの生殖細胞、ES細胞やiPS細胞[*注2]などの特殊な幹細胞などの中には凍結保存が困難なものが多く、効率的な保存技術の開発が望まれている。また、汎用保護剤であるDMSOは毒性があり、分化[*注3]への影響もあることから再生医療分野では代替の物質の開発が望まれているが、この半世紀ほどは新しい凍結保護物質の報告はほとんど見られなかった。高分子系の保護物質は細胞膜を容易には透過しないため、細胞への毒性や分化への影響を低くすることが可能である一方、細胞外から凍結保護を行うということから開発は困難とされてきた。2009年に松村らが両性電解質高分子[*注4]による凍結保護作用を発表し[1]、その後、多くの細胞種で凍結保護効果が確認されてきた。また、急速に凍結することで細胞内外の水の結晶化を抑制するガラス化保存技術[*注5]にも両性電解質高分子が利用され、受精卵や胚[2]や軟骨細胞シート[3]、スフェロイド[*注6] [4]などの保存に成功した。また、高分子化合物による凍結保護物質の報告は世界中で近年になって非常に多く行われており、多くの分野での応用が期待されている。しかしながら、その具体的なメカニズムはわかっていない。

【研究成果と手法】

これまでDMSOなどの低分子による細胞膜透過性の凍結保護物質については、細胞内の水の結晶化を抑制することが主な機序として報告されてきている。しかし、高分子凍結保護剤の細胞外からの保護作用の機序は詳細にはわかっておらず、最近の論文では細胞外の氷の結晶(氷晶)の成長抑制作用と説明されている。確かに氷晶は物理的に細胞を破壊するため、その抑制が重要であることは間違いがないが、一方で、細胞内に大きな氷晶が形成されることは、細胞内小器官の破壊を伴う致命的なダメージを与えるとされているため、細胞内氷晶の形成が抑制されていることが考えられる。細胞内氷晶の形成については、一般的には顕微鏡などで観察されるが、凍結時の細胞内の現象を正確に捉えることが難しいため、はっきりしたことは分からない状況であった。

研究グループらは、両性電解質高分子溶液の凍結保護の分子メカニズムを調べるため、固体NMR[*注7]の手法を初めて応用し、凍結保護という複雑かつ多面的な現象の特徴を塩や水、高分子の運動と状態からの視点で解き明かすことに成功した。

両性電解質高分子であるカルボキシル基導入ポリリジン(PLL-(0.65) (図1))溶液、比較対象として、凍結保護効果の高いDMSO溶液、凍結保護効果のあまり見られないアルブミン(BSA)溶液、ポリエチレングリコール(PEG)溶液、保護効果のない生理的食塩水について、0℃から-41℃までの水分子および塩(イオン)の運動性を固体NMR測定により評価した。その結果、低温時の水の運動性がPLL-(0.65)溶液において他の溶液に比べ顕著に抑制され粘性が上昇することがわかった(図2)。凍結条件下では、この粘性の高いポリマー溶液が細胞の周辺を取り囲むことにより、細胞内への氷晶の侵入による細胞内氷晶形成を抑制していることが示唆される。また、PLL-(0.65)溶液中では高分子鎖にNaイオンがトラップされ、低温域でのNaイオンの運動性が低下していることも確認された(図3)。これにより、浸透圧に寄与するNaイオンの濃度がPLL(0.65)溶液において低下し、急激な脱水を抑制し、温和な条件でかつ十分に細胞内を脱水できる最適条件を達成していることが細胞内氷晶の形成の抑制を示唆する結果となった。これらの機序を図4に模式図として表す。低温時に高分子が塩や水を包含した会合体を形成し、それらの運動性が低下することで温和な条件でかつ十分に脱水が起こると共に、細胞外溶液の粘性の上昇に伴う細胞外氷晶の成長も抑えられ、結果的に細胞内氷晶の形成が抑制されることが細胞の凍結保護を可能としていることが考えられる。この機序は細胞内に浸透する既存の凍結保護剤と異なることから、新たな機序に基づく凍結保護剤の開発につながる研究成果である。

【今後の展開】

固体NMR測定により高分子や塩、水の分子運動の観点から細胞凍結保護高分子の新規機序について考察することが可能となった。この手法により効果の高い凍結保護剤の設計指針が得られることが期待される。また、細胞だけでなく、再生組織などの2次元3次元の生体組織などの効率的な保存法、保存剤の開発に役立つことが期待できる。

図1 本研究で使用した両性電解質高分子であるカルボキシル化ポリリジンの構造。PLL-(0.65)は、コハク酸付加部位(m)が65%であるものを示す。 |

図2 1H NMRの水のピーク幅の温度依存性。PLL-(0.65)に顕著な広幅化が見られ、低温での粘性の急上昇が確認された。 |

図3 a) 23Na NMRのピーク面積から、各溶液中の凍結下、氷と共存する溶液状態にあるNaイオンの量を評価した。凍結下のPLL-(0.65)溶液において、溶液として振舞うNaイオンの量が低下した。b)Naイオン量から系中のNaCl濃度を計算した結果。PLL-(0.65)溶液中のNaCl濃度は温度低下と共に速やかに上昇し、低温下で緩やかに下降する。これは速やかかつ適度な細胞の脱水による細胞内氷晶形成の抑制を示唆している。 |

図4 PLL-(0.65)溶液による細胞の凍結保護効果の模式図。低温凍結下、1) 高分子が高い粘性を持つ会合体(マトリックス)を形成することで、細胞外からの氷核の流入を阻止し、2) 塩や水をマトリクス内にトラップすることにより、凍結後の脱水を温和な条件で制御するという2つの効果で細胞内の氷晶形成を抑制している。また、マトリックス形成による粘度上昇は、氷晶が細胞膜を刺激する事による細胞内氷晶形成も抑制していることが示唆された。 |

【参考文献】

[1] Matsumura K, Hyon SH, Polyampholytes as low toxic efficient cryoprotective agents with antifreeze protein properties. Biomaterials 30, 4842-4849 (2009)

[2] Kawasaki Y, Kohaya N, Shibao Y, Suyama A, Kageyama A, Fujiwara K, Kamoshita M, Matsumura K, Hyon S-H, Ito J, Kashiwazaki N. Carboxylated ε-poly-L-lysine, a cryoprotective agent, is an effective partner of ethylene glycol for the vitrification of embryos at various preimplantation stages. Cryobiology, 97, 245-249 (2020)

[3] Hayashi A, Maehara M, Uchikura A, Matsunari H, MatsumuraK, Hyon SH, Sato M, Nagashima H. Development of an efficient vitrification method for chondrocyte sheets for clinical application. Regenerative Therapy, 14, 215-221 (2020)

[4] Matsumura K, Hatakeyama S, Naka T, Ueda H, Rajan R, Tanaka D, Hyon SH. Molecular design of polyampholytes for vitrification-induced preservation of three-dimensional cell constructs without using liquid nitrogen. Biomacromolecules, 21, 3017-3025 (2020)

【用語解説】

注1 ジメチルスルホキシド(DMSO)

分子式C2H6SOの有機溶媒の一種。実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として使用される他、10%程度の溶液は細胞の凍結保存として使用されている。

注2 ES細胞やiPS細胞

多能性幹細胞の一種。ES細胞は胚性幹細胞、iPS細胞は人工多能性幹細胞の略である。生体外にて、理論上ほぼすべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして再生医療への応用が期待されている。現在はDMSOを使用した保存液で保存されているが、DMSOの分化への影響が危惧される。

注3 分化

多細胞生物において、個々の細胞が構造機能的に変化すること。

注4 両性電解質高分子

一分子中にプラスとマイナスの電荷を共にもつ高分子化合物。

注5 ガラス化保存技術

受精卵などの保存によく用いられている超低温保存の一つ。凍結時においても氷の結晶を形成しにくい溶質濃度の高いガラス化液を用い、保存した細胞が氷による物理的傷害を受けにくい。

注6 スフェロイド

三次元的な細胞のコロニーで、再生医療の組織形成のビルディングブロックとして期待されている。

注7 固体NMR

固体NMRとは固体試料を観測対象とした核磁気共鳴 (NMR) 分光法で、方向依存的な異方性相互作用の存在のため共鳴線の線幅が広いのが特徴である。通常、共鳴線の先鋭化のため、試料を静磁場に対してマジック角(54.7°)傾けて、超高速で回転(MAS:Magic Angle Spinning)させて測定を行う。本研究では、温度制御装置を備え付けた固体MAS検出器により、プロトンとナトリウムの核磁気共鳴スペクトルを測定し、低温時の水やNaイオン、高分子の運動性について議論した。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Materials(Springer Nature) |

| 論文題目 | Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR |

| 著者 | Kazuaki Matsumura, Fumiaki Hayashi, Toshio Nagashima, Robin Rajan,Suong-Hyu Hyon |

| 掲載日 | 2021年2月9日10時(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s43246-021-00118-1 |

令和3年2月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/post_588.html新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

|

新型コロナウイルスのORF8タンパク質について、タバコ培養細胞を用いた植物ウイルス大量合成システムにより、均一なORF8タンパク質を大量に合成することに成功しました。

|

石川県立大学 森 正之准教授、今村 智弘特任講師、東村 泰希准教授が中心となり北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木 進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のアクセサリータンパク質ORF8について、独自に開発したタンパク質大量合成システムを用いて均一に大量合成することに成功しました。本研究成果は、「Plant Cell Reports」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、現在世界で猛威を振るっております。COVID-19の克服には、SARS-CoV-2のもつタンパク質の機能解明が必須であります。SARS-CoV-2のゲノム配列の解読により、SARS-CoV-2は、少なくとも16種類の非構造タンパク質、4種類の構造タンパク質、少なくとも6または7種類のアクセサリータンパク質を感染細胞で合成することが明らかとなっております。この中で、アクセサリータンパク質の1つであるORF8タンパク質は、近縁ウイルスのORF8タンパク質と比べ相同性が低く、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質であります。ORF8は、免疫や炎症に関わるタンパク質に結合する可能性が報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株は、重症化しにくいことが報告されております。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与していることが示唆されてきております。しかし、OFR8タンパク質の機能は解明されておりません。

ORF8タンパク質の機能解明には、均一なORF8タンパク質を大量に合成することが必要です。しかし、ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド 結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で2量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難であります。そこで、我々は、これまでにタバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を宿主として独自に構築した大量タンパク質合成システムを用いてORF8タンパク質の大量合成を試みました。この合成システムの特徴は、薬剤(エストラジオール)の添加によって、S-S 結合をもつ複雑な目的タンパク質を同調的に大量合成することができます(図1)。この生産システムを用いてORF8タンパク質の合成を試みたところ、培養液1 LあたりORF8タンパク質を約10 mg合成することに成功しました(図2)。合成したORF8タンパク質を核磁気共鳴(NMR)装置により解析を行ったところ、均一な構造を持つORF8タンパク質が生産されていることが明らかとなりました(図3)。

本研究成果によって、タバコBY-2細胞を用いて、均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました。今後、本システムで合成したORF8を用いて、ORF8の機能が明らかになることが期待されます。さらに、ORF8をターゲットにした治療薬の開発が期待できます。

【論文情報】

| タイトル | Production of ORF8 protein from SARS-CoV-2 using an inducible virus-mediated expression system in suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌名 | Plant Cell Reports |

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

①薬剤活性型転写因子(XVE)の発現。②薬剤(エストラジオール)添加によるXVEの活性化。③XVEによるトバモウイルス-ORF8融合遺伝子の発現。④リボザイムによるmRNA3'末端の切断。⑤サブゲノムRNAのmRNAの増幅。⑥ORF8タンパク質の翻訳。⑦ORF8タンパク質の細胞外への移行。ORF8タンパク質は、二量体を形成する。

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)薬剤誘導処理を行ったタバコBY-2細胞 (C) 培養液中に放出されたORF8タンパク質。矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

(A) ORF8タンパク質の1H NMRスペクトル (B) 15NラベルをしたORF8タンパク質の二次元NMRスペクトル(1H-15N HSQC)

令和3年1月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/07-1.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文が英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本研究室の論文が、英国王立化学会刊行 Organic & Biomolecular Chemistry誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Organic & Biomolecular Chemistry (Royal Society of Chemistry, IF = 3.564)2017年 5109-5111頁

■著者

Shigetaka Nakamura(助教)、Yang Hui (M2)、Chihiro Hirata、Fluorian Kersaudy、Kenzo Fujimoto(教授)

■論文タイトル

Development of 19F-NMR chemical shift detection of DNA B-Z equilibrium using 19F-NMR

(19F-NMRを用いたDNA B-Z構造転移の19F-NMRケミカルシフトの開発)

■内容等

細胞内での核酸構造は生命機能と密接に関係することが報告されており、その解析手法について様々な手法が報告されている。今回、高い生体透過性と尖鋭性を有するフッ素核磁気シグナルに注目し、DNAのB-Z構造変化をトリフルオロメチルシチジンやトリフルオロメチルチミジンを組み込んだDNAを用いる事により、フッ素核磁気シグナルの変化から定量的に検出できることを明らかにした。また、1本鎖状態のDNAも識別することが可能であり、従来の光学的手法と比較しても大幅な検出時間の短縮が可能である。今後、従来は困難であった細胞内の核酸構造検出への応用が期待される。

詳細: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/OB/C7OB00706J#!divAbstract

平成29年7月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/07/25-1.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

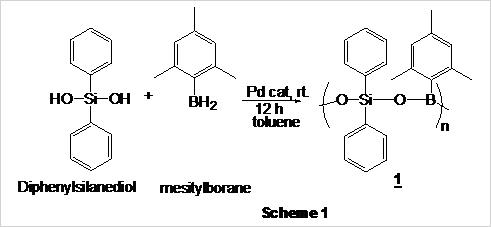

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

ポイント

- バイオベース化合物であるポリフマル酸の高分子反応により、高密度にイオン液体構造を有する高分子化イオン液体の合成に成功しました。

- 作製したアノード型ハーフセルは、リチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1、ナトリウムイオン二次電池において60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示しました。

- いずれの電池系も高い耐久性を示し、リチウムイオン二次電池では750サイクル後に80%、ナトリウムイオン二次電池においては200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。

- 高密度イオン液体構造を有するバインダーは、リチウムイオン二次電池系の急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

- また、同バインダーは、ナトリウムイオン二次電池のハードカーボン負極バインダーとして、ナトリウムイオンの負極における拡散を改善しつつ、PVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松見紀佳教授、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、バイオベースポリマーであるポリフマル酸から高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を開発しました。開発した本高分子材料をリチウムイオン二次電池[*1]用グラファイト負極バインダーとして適用することにより、急速充放電能が促されました。また、ナトリウムイオン二次電池[*2]用ハードカーボン負極バインダーとして適用することにより、PVDFバインダー系の2倍の放電容量を観測しました。これらは、いずれも本バインダーが負極内における円滑な金属カチオンの拡散を促した結果です。また、構築した電池系はいずれも高い耐久性を示しました。 高分子化イオン液体は極めて多様な応用範囲を有する材料群であり、高密度なイオン液体構造を有する新材料の創出は、多様な分野における研究を活性化させる可能性を有しています。 |

【研究背景と内容】

今日、高分子化イオン液体は、各種エネルギーデバイス向けの材料や生医学用材料、センシング用材料、環境応答性材料、触媒の担持体等の広範な分野で、極めて活発に研究されている重要な機能性材料となっています。

本研究では、バイオベースポリマー[*4]であるポリフマル酸の高分子反応によって、高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を合成しました。また、得られた材料をリチウムイオン二次電池及びナトリウムイオン二次電池の負極バインダーとして適用しました。その結果、負極内の金属イオンの拡散が促進され、それぞれの電池系の特性の改善につながることを見出しました。

本高分子化イオン液体の合成においては(図1)、まずフマル酸[*3]エステルをAIBNを開始剤としてラジカル重合し、ポリフマル酸エステルを得ました。その後、ポリマーをKOH水溶液で100oCにおいて12時間処理し、透析を行うことでポリフマル酸を得ました。一方、アリルメチルイミダゾリウムクロリドをAmberlite樹脂によりイオン交換することで、アリルメチルイミダゾリウムヒドロキシドを調整し、これを常温でポリフマル酸と中和させることにより、高密度なイオン液体構造を有する高分子化イオン液体(PMAI)を合成しました。ポリマーの構造は、1H-、13C-NMR及びIR等により決定しました。

まず、本ポリマー(PMAI)のグラファイトとのコンポジット(PMAI/Gr)、ハードカーボンとのコンポジット(PMAI/HC)について、銅箔への接着性を引き剝がし試験により評価したところ、いずれの系もPVDFとのコンポジット系よりも大幅に改善された接着力を示しました。PMAI/Grは10.9 Nを要し、PMAI/HCは11.0 Nを要し、いずれもPVDF/Grの9.8 N、PVDF/HCの9.9 Nを上回りました。

次に、本ポリマー(PMAI)のリチウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能を評価しました。アノード型ハーフセル[*5]における電荷移動界面抵抗はPMAI/Grにおいて21.9Ωであり、PVDF/Gr系の125.9Ωを大幅に下回りました。これは、高密度なイオン液体構造が負極内におけるLiイオン拡散を促す結果と考えられます。また、PMAI/Gr系においてはSEI抵抗も11.08Ωと低く、PVDF/Gr系の29.97Ωよりも顕著に低いことがわかりました。(図2)。

さらにLi+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/Gr系では1.03 x 10-10 cm2/s、PVDF/Grでは3.08 x 10-12 cm2/sとなり、前者において著しく低くなりました。結果として、作製したアノード型ハーフセル(図2)はリチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1の放電容量を示し、750サイクル後に80%の容量維持率を示しました。また、本バインダー系は、急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

本ポリマー(PMAI)のナトリウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能に関しても評価しました。アノード型ハーフセルにおける電荷移動界面抵抗はPMAI/HCにおいて31.38Ωであり、PVDF/HC系の83.09Ωを大幅に下回りました。さらにNa+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/HC系では3.35 x 10-13 cm2/s、PVDF/HCでは1.01 x 10-13 cm2/sとなり、前者において3倍以上の拡散性を示しました。ナトリウムイオン二次電池の負極ハーフセルにおいて、60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示し、200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。結果としてPVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

また、充放電後の負極をSEM観察したところ、PVDF系と比較して大幅に負極マトリックス上のクラックが少なく、安定化している様子が観察されました。(図3)

本成果は、Advanced Energy Materials(WILEY - VCH)(IF 24.4)のオンライン版に9月12日に掲載されました。

【今後の展開】

本高分子材料においては、種々なカチオン構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できます。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して、将来的な社会実装を目指します。(特許出願済み)。また、高耐久性リチウムイオン二次電池、ナトリウムイオン二次電池の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待できます。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待されるほか、新たな高分子化イオン液体材料として、エネルギーデバイス以外の広範な分野における応用も期待できます。

図1.高密度高分子化イオン液体の合成法

図2.PMAI/Gr、PVDF/Gr系の充放電サイクル特性(リチウムイオン二次電池、負極型ハーフセル) (a) 1C(800サイクル)(b) 5C(1000 サイクル);SEI抵抗の電圧依存性(RSEI vs. V) (c)リチウム挿入反応中の電圧 (d)リチウム脱離反応中の電圧

図3.(a)(d) PMAI/HC、PVDF/HC 系の充放電前のSEM像;(b) PMAI/HC (e) PVDF/HC系の充放電後のTop View像;(c) PMAI/HC (f) PVDF/HCの充放電後の断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Advanced Energy Materials |

| 題目 | Densely Imidazolium Functionalized Water Soluble Poly(ionic liquid) Binder for Enhanced Performance of Carbon Anode in Lithium/Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年9月12日 |

| DOI | 10.1002/aenm.202403071 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のニッケル水素型二次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のリチウムイオン二次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

例えば、ナトリウムイオン二次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年9月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/17-1.html物質化学領域の松村教授が高分子学会三菱ケミカル賞を受賞

物質化学領域の松村 和明教授が公益社団法人高分子学会三菱ケミカル賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学の基礎ならびに高性能材料などの応用分野に関する幅広い研究分野を対象とした会員数10,000を超える学術団体です。

三菱ケミカル賞は、高分子科学に基礎をおき、技術、産業に寄与する独創的かつ優れた研究業績を挙げた研究者に授与される賞です。

*参考:高分子学会三菱ケミカル賞受賞者

■受賞年月日

令和3年9月7日

■研究題目

両性電解質高分子の凍結保護効果の解明と生体材料応用

■研究内容

細胞の凍結保存技術は古くから開発されており、保護物質であるジメチルスルホキシド(DMSO)などを添加する必要がありました。松村教授らは、DMSOに比べて毒性が低く、しかも活性の高い高分子系の新規凍結保護物質を新たに見いだしました。その機序が既存の物質と異なることをNMRを用いた独自の手法で明らかとし、この機序を用いた再生医療用組織の凍結保存にも挑戦しています。さらに、和牛の受精卵や精子の凍結保護剤として産業応用もされています。また、凍結濃縮という凍結現象を用いた細胞内への物質送達手法を開発するなど、高分子化学と低温生物工学双方向の異分野融合型研究を進めています。

以上、基礎から産業応用に至るまで独創的かつ優れた研究成果であると国内外から高く評価されています。

■受賞にあたって一言

高分子学会よりこの度、三菱ケミカル賞を頂くことができ誠に光栄に思います。さらに高分子化学の発展に尽力して参ります。共同研究者や研究室の学生さんならびに研究費をご支援いただいた関係各所に厚くお礼申し上げます。

令和3年9月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/09/17-1.html