研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のAniruddha Nagさんが、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018) において10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞

学生のAniruddha Nagさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018)において 10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年9月4日

■タイトル

Molecular modification and application of bio-based polybenzimidazole as stable polymer electrolyte

■論文概要

Conventional bio-based plastics are usually low performance plastics in terms of thermo-mechanical properties. We have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of super high performance polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report N-boronation of the PBI via lithiation to be ionically conductive. The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

It's always a privilege to have a chance of presenting your research as oral presentation on such a big platform like-"MoDeSt 2018" while some other senior researchers didn't get such opportunity other than poster presentation. Moreover, I am thankful to MoDeSt society and organizing committee for awarding me the "MoDeSt grant" and registration fee waive off. I would like to convey my sincere gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, motivation and constructive guidance. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and Prof Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of the Kaneko lab members for their support.

平成30年9月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/09/12-2.html環境・エネルギー領域の高田特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の高田 健司特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択されました。

公益財団法人京都技術科学センターでは、近畿地方及び周辺地域 (北陸3県、中・四国地方) の理工学系学部あるいは大学院研究科を有する大学 (付置研究所を含む) 及び工業高等専門学校並びに公的試験研究機関に所属し、科学技術分野において将来の発展を期待される優秀な研究開発を行う若手研究者に対して、研究開発費の助成を行っています。

■採択期間

平成30年度より1年間

■研究課題

「リビング重合を利用した桂皮酸由来多官能性高分子の合成」

■研究概要

近年、急速に発展している天然物由来高分子をより高機能なものにするため、本研究では多数の官能基を有した桂皮酸系高分子の分子量及び構造を制御して合成することを目的としています。桂皮酸は木材にも多く含まれる多官能性分子であり、これを高分子化することで上記目標の達成および新規材料の開発を目指しています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。天然物のリビング重合は学生のころから興味があった分野でしたので、本研究に助成していただく京都技術科学センター、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。これを励みに研究を加速できればと思います。

平成30年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/09/12-1.html学生のGargi Joshiさんが、国際会議 First International Conference on 4D Materials and Systems (4DMS)において最優秀ポスター賞を受賞

学生のGargi Joshiさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 First International Conference on 4D Materials and Systems (4DMS)において最優秀ポスター賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成30年8月28日

■タイトル

Evaporation induced self-assembly of megamolecular polysaccharide through planar and linear air-LC interfaces

■論文概要

Deriving inspiration and biomimicking the structural hierarchy of biopolymers, has led researchers to explore a number of fields especially evaporation based self-assembly of particles. One of these is the use of air-liquid crystalline (LC) interface for organization of polymer LC domains into highly ordered films. We have studied the evaporation induced self-assembly behavior of a polysaccharide solution through planar as well as linear evaporative fronts. The planar front leads to deposition of layered, in-plane oriented film. Whereas, a linear front leads to nucleation followed by a vertically deposited membrane formed by the splitting of the interface. The meniscus curve was analyzed theoretically so as to clarify the rationale behind splitting of the interface in a linear front followed by vertical deposition. This splitted interface actually is capable of providing approximately twice the surface area as compared to the normal one. We foresee that optimizing drying conditions and concentration, other polymeric solutions can also split meniscus and form highly oriented vertical deposition.

■受賞にあたって一言

Being appreciated for what you do can only be described as the best encouragement for a student. I'm very grateful to the organizers and judges for presenting me with the Best Poster Award. It was an excellently organized event where we could interact with researchers broadening the gel research in fields like sensors, microfluidics, 3D printing.

The immense gratitude I have for Prof. Tatsuo Kaneko and Sr. Lect. Kosuke Okeyoshi is indescribable. PhD journey is extremely challenging but also equally satisfying for me because of their guidance. It is essential to thank all Kaneko lab members for being so caring and fun to be with.

平成30年9月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/09/07-2.html銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいサステイナブル熱電材料の創製に成功

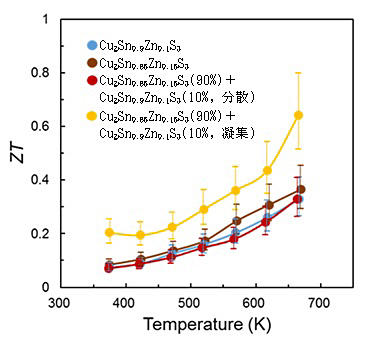

- 若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して焼結することで微細構造を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットは、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約20倍の熱電変換性能を示した

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ亜鉛硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 そのような背景のなか、我々の研究チームは銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、さらに若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して、粒成長を抑制しながら焼結することで、それぞれの組成の銅スズ亜鉛硫化物の長所(高電気伝導率および低熱伝導率)を併せ持つようなナノコンポジットの創製に成功しました。特に、Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットはZT = 0.64(@670K)を達成しました。この値は通常のCTS(Cu2SnS3)結晶の約20倍です。 |

<今後の展開>

本研究は、高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、更なるZT の向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジット。(左)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。(右)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

図2 ZT の温度依存性。●、●、●、及び●は、それぞれ、Cu2Sn0.9Zn0.1S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Nano Materials |

| 論文題目 | "Enhancement of the thermoelectric figure of merit in blended Cu2Sn1-xZnxS3 nanobulk materials" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Pratibha Dwivedi,1 Chiko Shijimaya,1 Mayumi Ito,2 Koichi Higashimine,2 Takeshi Nakada,1 Mari Takahashi,1 Derrick Mott,1 Masanobu Miyata,1 Michihiro Ohta,3 Hiroshi Miwa,4 Takeo Akatsuka,4 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 2 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 3 産業技術総合研究所 4 株式会社日本触媒 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsanm.8b01017 |

| 掲 載 日 | 8月22日にオンライン掲載 |

平成30年8月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/08/23-1.htmlサイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室 「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催

7月28日(土)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度の第1回目「お湯と氷で車が走る!?熱電ミニカーを作ろう!」には6名の子どもが参加しました。先端科学技術研究科(環境・エネルギー領域)の小矢野 幹夫教授から、氷やお湯を使い温度差を調整することで電気が発生することを学び、熱電ミニカーをより遠くへ走らせることに取り組みました。

平成30年8月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/08/01-1.html環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択

環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択されました。

■掲載誌

Nanoscale 10(26), 12349-12355, 2018

■著者

Ngoc Huynh Van(博士研究員), Manoharan Muruganathan, Jothiramalingam Kulothungan(博士研究員)and Hiroshi Mizuta

■論文タイトル

Fabrication of a three-terminal graphene nanoelectromechanical switch using two-dimensional materials

■論文概要

異種2次元材料をヘテロ積層したスタック構造を用いて、オフ状態では物理的に切り離されたチャネル構造を有する3端子型のグラフェンナノ電子機械(3T-GNEM)スイッチを初めて開発しました。六方晶窒化ホウ素(h-BN)を誘電層として用い、最上部の可動グラフェン両持ち梁をドレインに、また固定グラフェン膜をソースおよびゲートとして設けました。これらを縦に積層化することで小さな素子面積を実現しています。スイッチのオフ状態では、ドレイン‐ソース間に空隙が存在しますが、最下部のグラフェンゲートに電圧を印加することで、オン状態では、最上部の両持ち梁グラフェンドレインが機械的に変位してグラフェンソースに電気的にコンタクトします。この3端子型GNEMスイッチにより、室温で、従来のMOSFETによるサブスレッショルド係数(SS)の理論限界値〜 60 mV / decを遙かに下回るSS=10.4 mV / decを達成することに成功しました。

本研究成果は、以下の研究助成によって得られました。

- 事業名:科学研究費補助金・基盤研究(S)

- 研究科題名:「集積グラフェンNEMS複合機能素子によるオートノマス・超高感度センサーの開発」(課題番号25220904,代表:水田 博)

- 研究開発期間:平成25~29年度

平成30年7月12日

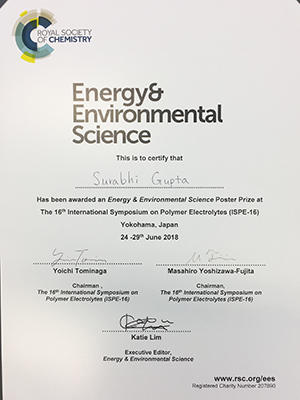

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/07/12-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/07/05-1.html「BIO tech 2018 内 第15回アカデミックフォーラム」に出展

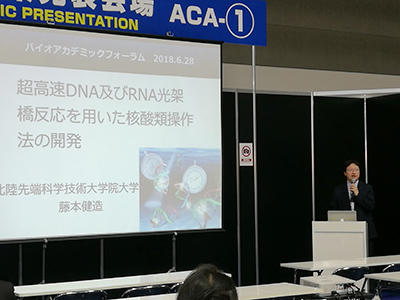

6月27日(水)~29日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてバイオ・ライフサイエンスに特化した専門技術展「BIO tech 2018(第17回バイオ・ライフサイエンス研究展)」が開催され、同展示会内で催された「第15回アカデミックフォーラム」に、本学から生命機能工学領域の藤本 健造教授が出展しました。

藤本教授は「超高速DNA及びRNA光架橋反応を用いた核酸類操作法の開発」について、本学ブース内にてポスター発表を行いました。また、2日目の6月28日(木)には会場内にて口頭発表を行い、訪れた聴講者で会場は賑わいを見せました。

ポスター発表は3日間通しで行われ、本学ブースには企業や大学、公的研究機関から、約100名の方々が訪れました。本学展示説明者は、展示した研究成果について資料を用いながら分かり易く説明し、来訪者と活発な情報交換を行いました。

口頭発表をする藤本教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年7月4日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/07/04-1.html研究員のNguyen Cong Thanhさんの論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択

研究員のNguyen Cong Thanhさん(平成24年9月博士後期課程修了、環境・エネルギー領域・大平研究室)の論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Journal of Materials Research

■著者

Cong Thanh Nguyen, Koichi Koyama, Huynh Thi Cam Tu, Keisuke Ohdaira, and Hideki Matsumura

■論文タイトル

Texture size control by mixing glass microparticles with alkaline solution for crystalline silicon solar cells

■論文概要

本論文は、結晶シリコン太陽電池の低光反射に必要なテクスチャー構造の新たな形成法、microparticle-assisted texturing (MPAT)法に関するものです。安価なガラス微粒子を従来のアルカリ溶液に混入するだけで、テクスチャを10 µm程度から0.3~2 µmにまで劇的に微細化できます。また、処理時間も25分から2分に短縮でき、処理による板厚低減も20 µmから2 µmに大幅に抑えられるため、厚み50 µm以下の薄板基板にも適用可能です。この手法で作製したテクスチャー基板上に触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法で膜堆積を行うと、数ms以上の少数キャリア寿命と優れた反射防止特性が得られることも確認しました。

参考:https://doi.org/10.1557/jmr.2018.151

平成30年6月21日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/06/21-1.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/05/17-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が旭硝子財団の研究助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が旭硝子財団の研究助成に採択されました。

旭硝子財団は次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通して、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与します。当財団には4つの国内研究助成プログラムがあります。自然科学系の「研究奨励」プログラムは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究を支援するとともに、助成期間終了後には継続型グラントへの応募機会を提供します。

■採択期間

平成30年度より2年間

■研究課題

「天然多糖の非平衡環境下におけるマクロ空間認識」

■研究概要

天然多糖の水溶液を乾燥させる空間を工夫すると高分子の膜を組織的に形成することを見出している。ここで析出と水和の非平衡状態の制御を行うことによって新たな材料設計の構築を目指す。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成30年4月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/26-1.html環境・エネルギー領域の水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告

環境・エネルギー領域の水田教授が平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告しました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

表彰式が4月17日(火)に文部科学省で開催され、出席した水田教授から浅野学長に報告がありました。

■受賞にあたって一言

NEMS(ナノ電子機械システム)の研究は企業から大学に異動した2003年頃に開始したものですが、15年にわたり東工大、サウサンプトン大、本学と職場を移しながら継続してきた仕事でこのような名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく光栄に思います。その間、学内外の多くの方々にご支援を賜り、また研究室では素晴らしい同僚・学生の皆さんと一緒に楽しく研究をさせていただきました。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。これを励みに、今後も先端NEMSの物理とデバイス応用を追求しながら、新たな環境・エネルギー技術開拓に微力ながら貢献していきたいと思います。

表彰式会場の様子

松澤理事、浅野学長、水田教授、寺野理事

平成30年4月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/19-1.html修了生の高橋さんが日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞

修了生の高橋 麻里さん(平成30年3月博士後期課程修了、物質化学領域・前之園研究室)が日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞しました。

日本化学会第98春季年会は、国内最大規模の学術組織である日本化学会(現在の会員数は約40,000名)が毎年3月下旬に開催する年会(参加人数約10,000名、講演約6,000件)の第98回目にあたり、2018年3月20日(火)~23日(金)の日程で日本大学理工学部船橋キャンパスで開催されました。学生講演賞は、博士後期課程の学生会員を対象とした講演賞であり、「発表内容、プレゼンテーション、質疑応答などにおいて優れた講演で講演者の今後の一層の研究活動発展の可能性を有すると期待されるもの」に対して、厳正なる審査を経て授与されるものです。

参考:http://www.csj.jp/nenkai/98haru/data/vol71-06.pdf

■受賞年月日

平成30年4月16日

■論文タイトル

Establishment of versatile magnetic separation of organelles using magnetic-plasmonic hybrid nanoparticles

■論文概要

In order to investigate proteins and lipids on certain cellular organelles, centrifugation techniques have been widely used. Unfortunately, however, heterologous organelles which are barely different in size and mass cannot be effectively separated by these centrifugation techniques. Magnetic separation has attracted attention in this regard because it can separate the target organelle selectively. Moreover, it can isolate organelles rapidly and mildly compared to conventional centrifugation-based separation techniques.

Although several types of organelles such as endosomes, exosomes and mitochondria have been magnetically separated, the current magnetic separation technique has limitations in terms of imaging and versatility because iron oxide-based beads are mostly used as probes. In this study, we developed magnetic-plasmonic hybrid Ag@FeCo@Ag core@shell@shell nanoparticles (NPs) which are capable of plasmonic bioimaging as well as magnetic separation. To demonstrate the separation capability using the NPs, autophagosome was selected as a target organelle. The NPs were introduced into COS1 cells by transfection. Plasmonic imaging revealed the NPs were successfully incorporated in autophagosomes. Finally, the autophagosomes were separated by the help of autoMACS Pro Separator (Miltenyi Biotec). Western blot confirmed that autophagosomes were successfully isolated.

平成30年4月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/04/17-1.html水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.html生命機能工学領域の永井講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞

生命機能工学領域の永井 健講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞しました。

物理学会は物理学およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互および内外の関連学会と連携強化を図ることにより、物理学の進歩普及を図り、わが国の学術の発展に寄与することを目的にした学術団体です。若手奨励賞は将来の物理学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し,学会をより活性化するために設けられました。

■受賞年月日

2018年3月23日

■タイトル

自走粒子群の集団運動の数理モデル構築とその実験による検証

■概要

魚や鳥のように自発的に運動する粒子の集団が巨視的に秩序だった運動パターンを示すことが知られています。この集団挙動を非平衡統計力学を用いて統一的に理解しようとする研究が進んでいます。今回はガラス上を運動する棒状タンパク質が多数集まると生じる巨視的な構造に注目しました。集団挙動を数理モデルで再現し、この構造ができるメカニズムを解明しました。

■受賞にあたって一言

このような賞がいただけることになり光栄です。本受賞を励みに今後も研究を頑張っていきたいと思います。

平成30年4月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/04/03-1.html金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系

酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

ポイント

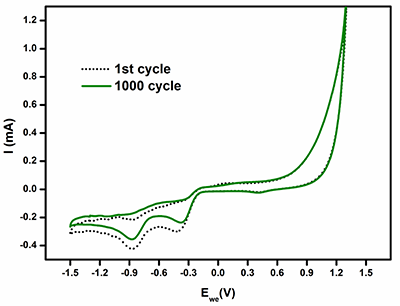

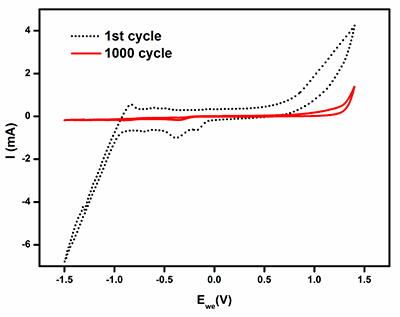

- 1000回の電気化学サイクルを経ても高い電気化学的安定性を示す非金属型有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功した。同様の条件で失活する市販品とは対照的な特性である。

- 得られた材料は明確な構造を有しており、酸素還元反応の機構の解明にも寄与するアプローチである。

- 水溶液系のみならず、非水系(Li塩溶存下)においても優れた酸素還元反応触媒活性を示し、燃料電池のみならず、リチウム―空気電池をはじめとする金属―空気電池への適用にとっても有用と考えられる。

|

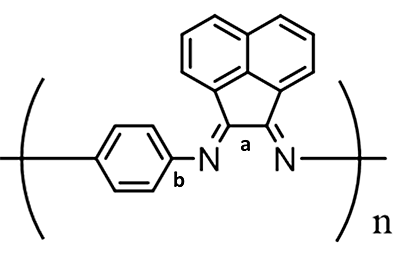

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見 紀佳教授、サイゴウラン パトナイク大学院生、ラーマン ヴェーダラージャン(元JAIST助教、現インド国立燃料電池研究所)らの研究グループはビスアセナフテンキノンジイミン(BIAN)骨格を有する新規π-共役系高分子(BP)(図1)を開発し、金属を含まない本材料が優れた酸素還元反応特性及び高い電気化学的耐久性を示すことを見出した。 今日、酸素還元反応は燃料電池及びリチウム―空気電池*1のデバイス作動における律速段階として知られており、その効率がデバイスの性能を左右することが広く認識されている。 成果は米国化学会のACS Applied Energy Materials オンライン版に3/15に掲載された。 |

<今後の展開>

本研究では、金属を含まない新たなカテゴリーの明確な構造を有する高分子系酸素還元反応触媒を戦略的に創出することに成功した。本アプローチでは今後合成手法のバリエーションによる更なる構造制御や異なる特性を有した活性点の随意なデザインが可能と考えられる。高温でのアニーリング処理が必要な材料と比較して厳しい条件を必要としない利点があり、これまでに報告されている非金属系酸素還元触媒として知られる最善の材料と同等の特性を示していることから、更なる発展が期待できる。

燃料電池及びリチウム―空気電池用カソード電極材料としての展開が期待される。

図1 BIAN構造を有するπ-共役系高分子(BP)の構造

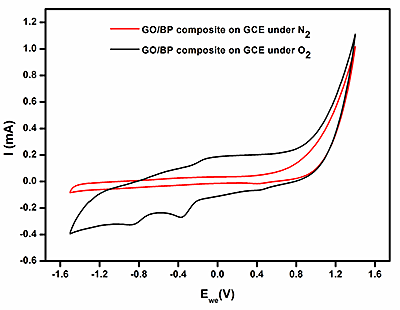

図2 窒素雰囲気下及び酸素雰囲気下におけるGO/BPのサイクリックボルタモグラム

(At 50 mV/sec in 0.1M KOH (RE: Hg/HgO, CE:Pt wire, WE: Catalyst coated GCE)

図3 1000回の電気化学サイクルを経たBIAN系高分子の電気化学的安定性の検討

図4 1000回の電気化学サイクルを経たVulcan-XC(市販品;白金/炭素系触媒)の電気化学的安定性の検討

図5 DFT計算によるBIAN系高分子の最適化構造と電荷分布

<用語解説>

※1)リチウム―空気電池

リチウム―空気電池は金属リチウムを負極活物質、酸素を正極活物質とした充放電可能な電池である。リチウムイオン2次電池と比較すると、理論的に貯蔵可能なエネルギー容量は10倍程度と極めて高い。正極の活物質として空気中の酸素を利用すれば正極は容量を制限しないことから、次世代電池として多大な期待を集めている。

※2)サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成30年3月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/03/19-1.html