研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

非正多角形細孔を持つ多孔高分子材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、非正多角形細孔を有する高分子材料の開拓に成功した。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

今回研究開発された新種の多孔性高分子は2次元高分子注1) である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍され、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

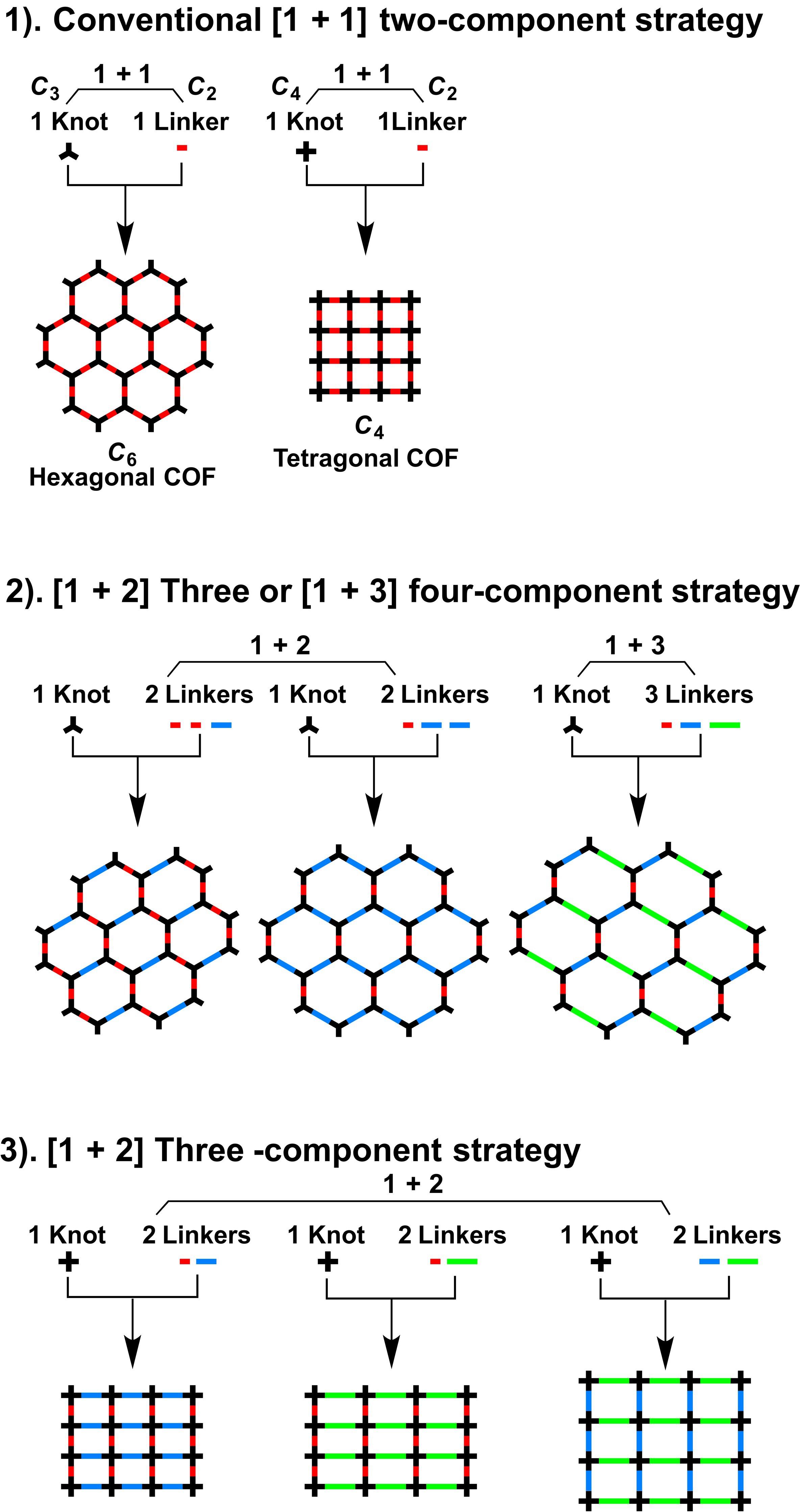

これまでの2次元高分子は、他の多孔性材料と同様に、正多角形を有する細孔だった(図1の1)。例えば、正六角形や正方形、正三角形などを有する2次元高分子が開発され、その細孔サイズや環境を制御することで、様々な機能が発現されている。しかし、規則正しい構造を有し、かつ非正多角形細孔を作り出す2次元高分子は皆無だった。非正多角形を有する細孔は、形が合った特定の分子だけに対して吸着能を示し、また、特定の基質だけに対して触媒するなど特異な形状に基づいた機能の発現が期待されているが、その開発が困難であった。  図1.1)従来の正多角形細孔を有する高分子の設計。2)今回開発した非正六角形細孔を有する多孔材料の設計。3)今回開発した非正方形細孔を有する多孔材料の設計。 また、六角形の場合、3組の対辺を長さの異なる2種類の成分で構築することに成功した(図1の2)。この場合、対辺の比率を1:2あるいは2:1に合わせ ることが重要なポイントとなる。いずれの場合も、規則正しい配列構造を有し、サイズの異なる非正六角形細孔を設計してつくることができるようになった。 さらに、本研究では、六角形に加え、四角形にも適用できることを実証した(図1の3)。四角形の場合、対辺が2組になるため、長さの異なる2種類の成分と分岐点の1成分からなる3成分で重合することで、非正方形細孔を有する多孔材料の合成に成功した。 以上の設計原理は、長さの異なる成分に限られることがなく、機能の異なる成分にも適用できることを実証した。例えば、電子ドナーとアクセプターを組み合わせて、特異な電子配列構造を作り出せる。この場合、正多角形材料に比べて、非正多角形材料の電気伝導が1800倍も高くなったことが分かった。これらの多孔性高分子は1グラムで、2000平米という巨大な表面積を持っており、ガス吸着と分離への応用が期待されている。 多成分から構成された多孔性材料は、構造に複雑性をもたらしている。また、材料の多様性にも大きく寄与する。例えば、六角形の場合、従来の正六角形では、分岐点1成分と辺10成分の組み合わせでは、最大10種類の異なる多孔材料が合成できる。これに対して、多成分設計原理を用いれば、何と210種類の異なる多孔材料を作ることが可能となった。 |

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、2次元高分子分野に新たな設計原理を確立し、これまでになかった新種の多孔材料の誕生に繋がった。今後、これらの特異な多孔構造をベースに、ガス吸着や分離、触媒、光・電子などの機能に関して、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

|

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1) 2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される共有結合性有機構造体。

|

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:Nature Communications

論文タイトル:Multiple-component covalent organic frameworks(多成分共有結合性有機骨格構造体) 著者:Ning Huang(北陸先端科学技術大学院大学博士研究員), Lipeng Zhai(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生), Matthew Addicoat (ドイツ ライプツィヒ大学博士研究員), Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授), Donglin Jiang(北陸先端科学技術大学院大学教授) 掲載予定日:7月27日18時にオンライン掲載 DOI: 10.1038/NCOMMS12325 |

|||

平成28年7月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/27-1.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

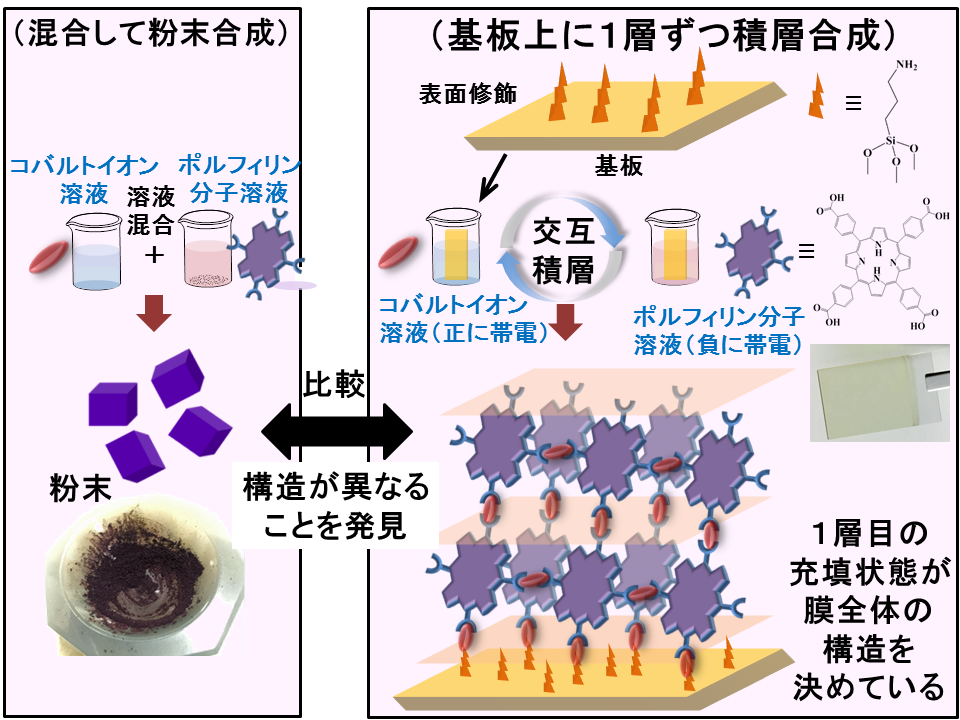

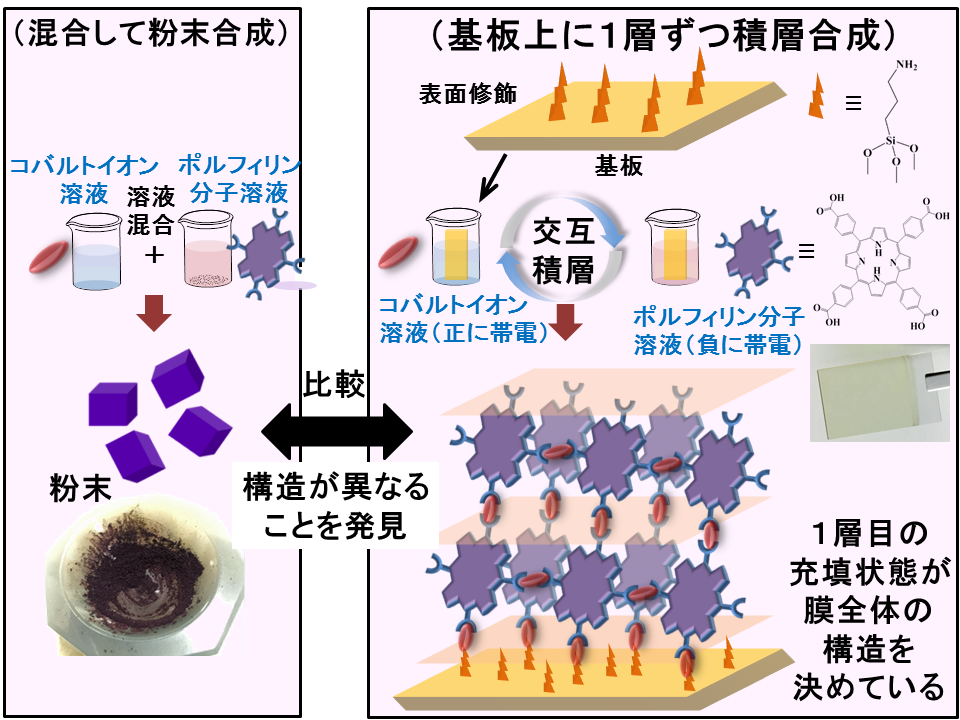

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.html蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

蛍光を放つ2次元高分子の開拓に成功

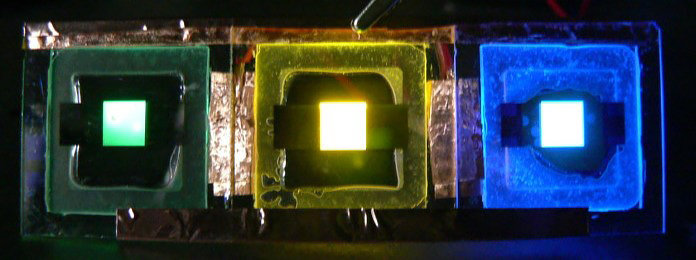

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、蛍光を放つ2次元高分子材料の開拓に成功した。蛍光材料は、有害な化学物質、生体分子の検出やイメージングなどの分野に幅広く応用される。これまでに開発された2次元高分子は、積層構造のため光励起エネルギーが熱として散逸してしまい、蛍光を出すことが困難であった。これに対して、本研究は、2次元高分子の構築に新しい蛍光発光機構を導入し、積層した構造でも強く光ることが可能となった。 本研究は、米国化学会誌 J. Am. Chem. Soc.に平成28年4月24日に公開された。 |

| 1. 研究の成果 | |||

|

|

|||

| 2. 今後の展開 |

|||

|

今回の研究成果は、蛍光性2次元高分子設計の原理が確立され、これまでになかった新種の蛍光性物質が誕生したというもので、新しい光物性の開拓が期待される。今後、様々な蛍光性2次元高分子が開発されると同時に、化学センサーや生体分子センサー、イメージング、励起エネルギー移動、光捕集、レーザー発振、光デバイスなどの応用が期待される。 |

|||

| 3. 用語解説 |

|||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。 |

|||

| 4. 論文情報 |

|||

|

掲載誌:J. Am. Chem. Soc.(米国化学会誌) |

|||

平成28年4月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/28-1.html2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

2次元高分子を用いた高速プロトン伝導材料の開拓に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)のマテリアルサイエンス系環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループは、高速プロトン伝導を可能とする2次元高分子材料の開拓に成功しました。高速プロトン伝導材料は、燃料電池のキーテクノロジーとして世界中で熾烈な開発競争が繰り広げられています。2次元高分子の特異な多孔構造を活かして、高温下でも(100 °C以上)安定作業が可能な新型プロトン伝導体の構築に成功しました。従来の多孔材料を用いた伝導体に比べて、200倍も速く伝導することが可能となりました。 |

||

| 1. 研究の成果 | |||

|

2次元高分子注1) は、規則正しい分子配列を有し、ナノサイズの1次元チャンネル構造を創り出す高分子です。構成ユニットの開拓により、一次並びに高次構造をともにデザインしてつくることができる物質として、近年大いに注目されています。特に、周期的な骨格構造および1次元チャンネル構造を活かした機能材料の開発が盛んに行われています。 |

|||

図1.高速プロトン伝導を実現する2次元高分子(左:トリアゾール;右:イミダゾール) |

|||

| 2. 今後の展開 | |||

|

プロトン伝導体は燃料電池のキーテクノロジーであり、水素自動車などの性能を直接左右する主材料として、そのインパクトは大きく、特に、高温下で安定作業が可能な高速イオン伝導体は、燃料電池の効率向上、長寿命化、およびコストダウンにつながり、その開発が世界各国で熾烈な競争が繰り広げられています。今回の研究成果は、次世代燃料電池に新しいプロトン伝導体を提供するものであり、革新的なエネルギー技術の向上に貢献することが期待されます。 |

|||

| 3. 用語解説 | |||

|

注1)2次元高分子:共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化による積層される有機構造体。結晶性と多孔性が2次元高分子の基本物性であり、安定な積層構造の構築が機能開拓をはじめ、応用の鍵を握る。 |

|||

| 4. 論文情報 | |||

|

掲載誌:Nature Materials(Nature Publishing Groupが発行する材料誌;インパクトファクター36.5) |

|||

平成28年4月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/05-2.html有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機半導体の基礎研究と光エレクトロニクスへの応用

有機オプトエレクトロニクス研究室

Laboratory on Organic Optoelectronics

教授:村田 英幸(MURATA Hideyuki)

E-mail:

[研究分野]

有機EL・可視光無線通信・導電性材料

[キーワード]

有機EL素子の劣化機構解明、可視光無線通信用光アンテナ、導電性ペースト用フィラー

研究を始めるのに必要な知識・能力

出身学部が化学系の場合、有機化学や物理化学、物理系なら量子力学や固体物理学のいずれかの基礎知識が研究内容を理解するために必要です。専門知識は研究室に入ってから修得します。従って、学ぶ努力を継続する熱意と実行力が最も重要です。高校レベルの英語力は必要です。

この研究で身につく能力

研究室での研究活動を通じて自己研鑽を積み、自分で考えて自律的に行動できる研究者を育成することを目標としています。研究者として普遍的に重要な3つの能力が身につきます。

(1)研究を実践するために必要な専門知識を独習する能力

(2)設定した目標を達成するための計画立案能力

(3)研究成果の“価値”を伝えるためのコミュニケーション能力。

また、研究室の留学生との交流や国際共同研究、海外での学会発表などを通じて、国際的なセンスを磨く機会も多くあります。担当する研究テーマや努力の程度によって身につく専門知識は異なりますが、次の専門知識が得られます。

・光化学(励起状態のダイナミクス)、固体物性論(電荷注入と移動)、デバイス物理(有機デバイスの動作機構)

【就職先企業・職種】 総合電機メーカー、電機・電子機器・精密機器メーカー、印刷業、素材産業(化学、非鉄金属)

研究内容

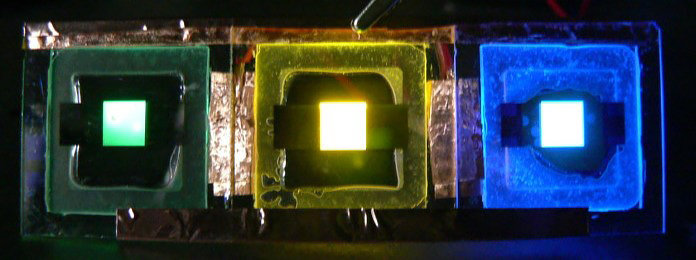

村田研究室では、有機半導体に関する基礎研究の成果を、有機発光ダイオード(OLED)や可視光無線通信用の光アンテナなど、実用的なデバイス開発につなげることを行っています。民間企業との共同研究では、OLEDの精密な評価装置や有機半導体材料の真空昇華精製装置を開発しています。金沢市との共同研究では、金沢金箔を原料とした導電性ペースト用フィラー材料の開発を行っています。これら有機半導体デバイスの基礎研究を通じた社会貢献が目標です。

有機ELの劣化機構解析

有機ELの劣化機構解析

有機ELディスプレイは高画質、低電力、薄型軽量、フレキシブルを特長とし、すでにテレビや携帯電話などで実用化されています。有機EL分野では、青色発光材料の耐久性向上が課題となっています。素子の長寿命化は、村田研究室の得意とするところであり、青色発光材料の劣化メカニズムを解明するとともに、高耐久性の青色発光有機EL材料を探索しています。また、精密な電子デバイスの作製から緻密な評価まで、一貫して研究を進める体制を整えており、これも私たちの強みとなっています。変位電流測定と電流ー電圧ー発光輝度特性を連続して高精度に測定できる新しい評価装置の開発にも成功しました。

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

金沢金箔を原料とする導電性ペースト用金属微粒子の開発

本研究では、金箔の新しい用途開拓を目指して、金箔を原料とする微粒子(金消粉)の導電性フィラーとしての応用を検討しています。これまでに、金消粉が導電性フィラーとして優れた材料であることを見出しました。そこで最近では、導電性フィラーの低コスト化に取り組んでいます。

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光無線通信用の光アンテナの開発

可視光を使った無線通信は、近距離通信での活用が注目されています。我々は蛍光色素の特徴を生かした光無線通信用光アンテナの開発に挑戦しています。フェルスター型エネルギー移動(FRET)を光アンテナの発光材料に用いることで従来の光アンテナよりもはるかに高い利得と広い伝送帯域幅を実現し、より高速なデータ転送を実現しました。

主な研究業績

- C. He, S. Collins, H. Murata, Fluorescent antenna based on Förster resonance energy transfer (FRET) for optical wireless communications, Optics Express, 32, 17152 (2024).

- D. C. Le, D. D. Nguyen, S. Lloyd, T. Suzuki, H. Murata, Degradation of fluorescent organic light emitting diodes caused by quenching of singlet and triplet excitons, Journal of Materials Chemistry C, 8, 14873 (2020).

- V. Vohra, K. Kawashima, T. Kakara, T. Koganezawa, I. Osaka, K. Takimiya, H. Murata, Efficient inverted polymer solar cells employing favourable molecular orientation, Nature Photonics, 9, 403 (2015).

使用装置

真空蒸着装置(高真空対応2台、超高真空対応1台)

デバイス作製用グローブボックス

半導体評価システム

有機デバイス評価システム

逆光電子分光装置

研究室の指導方針

4年生までの学部教育が専門知識修得のための基礎を習得する場であるのに対して、大学院はさらに高度な知識を修得しながら、それを駆使して“研究を実践する場”であると考えています。研究がうまくいかず壁に突き当たったとしても、正面から向き合い試行錯誤して、困難を乗り越える経験をすることが最も重要です。最近は困難を回避しようとする人が多いように感じます。成功体験は今の自分に自信を与えますが、失敗の克服は新しい自分への飛躍をもたらします。一緒に困難を乗り越える体験をしてみませんか。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/murata/index.html

新しいプロセス技術を駆使してシリコン系次世代太陽電池を開発しよう

新しいプロセス技術を駆使して

シリコン系次世代太陽電池を開発しよう

次世代シリコン太陽電池研究室

Laboratory on Next-Generation Silicon Photovoltaics

教授:大平 圭介(OHDAIRA Keisuke)

E-mail:

[研究分野]

太陽電池、半導体工学、薄膜形成

[キーワード]

結晶化、パッシベーション、モジュール耐久性

研究を始めるのに必要な知識・能力

学部もしくは高専で習う固体物理、半導体の基礎知識がある方が望ましい。

地球環境問題、エネルギー問題への関心は研究を進める原動力となる。

この研究で身につく能力

各学生の研究テーマを遂行することで、真空装置の取扱いの他、薄膜形成およびその物性評価技術、デバイス作製・評価技術が身につきます。また、データの解析や日々のディスカッション、ゼミ活動などを通じて、特に半導体や太陽電池に関する基礎学力を習得できます。さらに、学生の自主性を重んじる研究室の方針から、いわゆる「指示待ち人間」にならない、問題解決能力の高い人間に成長できます。国内・国際学会での発表や、展示会でのブース展示などを通して、プレゼンテーション能力や、英語も含めたコミュニケーション能力も鍛えられます。

【就職先企業・職種】 大学研究教育職、企業研究職(電機、精密機器メーカー)など

研究内容

地球上に豊富に存在するシリコンを用いた太陽電池は、現在でも市場の大部分を占めており、また今後も、太陽光発電技術の主役であり続けることが期待されています。一方で、さらなる低コスト化、高効率化、長寿命化が求められており、より一層の技術的なブレークスルーが必要です。当研究室では、以下の新技術に着目し、シリコン系高性能太陽電池実現のための基盤技術の確立を目指します。

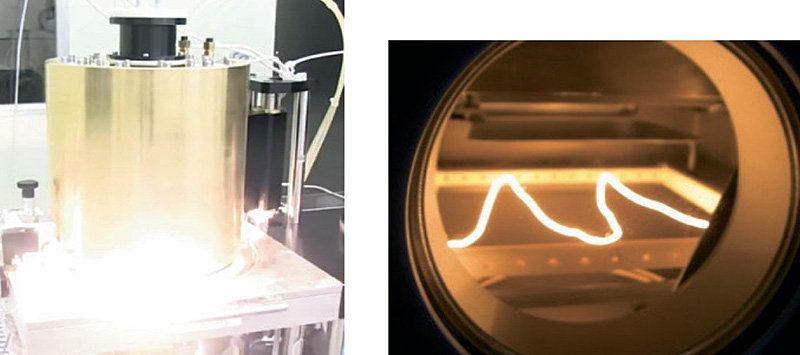

1.瞬間熱処理による太陽電池用多結晶シリコン薄膜形成

キセノンランプにおけるミリ秒台の瞬間放電を利用したフラッシュランプアニール(FLA)は、数十J/㎠という、瞬間的には地上における太陽光の数万倍の強度のパルス光を照射できます。当研究室では、この手法を、安価なガラス基板上への多結晶シリコン薄膜の形成に応用する検討を行っています。非晶質シリコン膜をガラス基板上に形成し、一度のFLA光照射を行うだけで、膜厚4µm以上の多結晶シリコン膜が形成できます。水素を含有した非晶質シリコン膜を前駆体に用いると、結晶化後も膜内に多量の水素原子が残留し、シリコンの未結合手が終端されるため、低欠陥の多結晶シリコン膜が形成でき、高効率薄膜太陽電池用材料としての利用が期待されます。このFLAによる非晶質シリコン膜の結晶化の現象解明および制御と、形成される多結晶シリコン薄膜の太陽電池応用について研究を行っています。

FLA装置の発光の様子(左)と

Cat-CVD装置の触媒体(右)

2.触媒化学気相堆積(Cat-CVD)の太陽電池応用

加熱触媒体線での接触分解反応により原料ガスを分解して薄膜を形成するCat-CVD法は、膜堆積時の基板材料への損傷を低減でき、結晶シリコン表面でのキャリアの再結合を大幅に抑制可能な高品質パッシベーション膜を形成できます。触媒分解により生成するラジカルを用いたCatドーピングとともに、高効率バルク結晶シリコン太陽電池への応用を目指しています。

3.結晶シリコン太陽電池モジュールの耐久性と新構造開発

多数のモジュールが直列に接続される大規模太陽光発電所などで、モジュールのフレームとセルの間にかかる高電圧が原因で発電特性が低下する、いわゆる電圧誘起劣化(PID) の問題が顕在化しています。当研究室では、結晶シリコン太陽電池モジュールのPIDの機構を解明し、抑止技術を開発する研究を行っています。また、現行の太陽電池モジュールは、各部材が封止材で固められています。そのため、封止材由来の各種劣化が発生し、モジュールを廃棄する際の部材分別やリサイクルも困難です。この問題を解決するため、封止材を用いない新概念モジュールの開発にも取り組んでいます。

主な研究業績

- K. Ohdaira, M. Akitomi, Y. Chiba, and A. Masuda, Potential-induced degradation of n-type front-emitter crystalline silicon photovoltaic modules — comparison between indoor and outdoor test results, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 249, 112038 (2023).

- R. Ohashi, K. Kutsukake, H. T. C. Tu, K. Higashimine, and K. Ohdaira, High passivation performance of Cat-CVD i‑a-Si:H derived from bayesian optimization with practical constraints, ACS Appl. Mater. Interf. 16, 9428 (2024).

- Z. Wang, H. T. C. Tu, and K. Ohdaira, Formation of n-type polycrystalline silicon with controlled doping concentration by flash lamp annealing of catalytic CVD amorphous silicon films, Jpn. J. Appl. Phys. 63, 105501 (2024).

使用装置

フラッシュランプアニール装置

触媒化学気相堆積(Cat-CVD)装置

太陽電池特性評価装置

太陽電池モジュール作製および信頼性評価装置

各種薄膜物性評価装置

研究室の指導方針

研究活動は自主性を重んじる方針で、学生自身の発想が研究に活かせます。毎朝一度、研究室メンバー全員が集まるミーティングを行い、その日の各自の活動を報告します。ミーティングでは、簡単な研究の相談もでき、メンバー間のコミュニケーションも十分行えるシステムです。当番の学生が文献紹介を行う勉強会では、細部にわたる質問への回答が求められ、しっかりとした基礎学力が身につきます。学術会議などでの外部発表は、積極的に行います。また、博士前期課程期間中に、英語の論文を執筆し投稿できるよう指導します。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/ohdaira/

新しい固体触媒プロセスの構築による資源・エネルギー問題の解決に挑む!

新しい固体触媒プロセスの構築による

資源・エネルギー問題の解決に挑む!

触媒・資源変換プロセス研究室

Laboratory on Catalyst/Resource Chemical Process

准教授:西村 俊(NISHIMURA Shun)

E-mail:

[研究分野]

触媒化学、固体触媒、合金触媒、バイオマス変換

[キーワード]

資源・エネルギーの有効利用技術、金属ナノ粒子触媒、固体酸塩基触媒、新触媒の創成、触媒作用機構の解明

研究を始めるのに必要な知識・能力

基礎的な計算・データ処理能力と仲間と安全に研究を進められる方であれば、バックグラウンドを問わずに歓迎します。物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、触媒化学などの基礎・経験があると、よりスムーズに研究を開始できます。失敗にひるまずに挑戦する「忍耐力」や「好奇心・探究心」がより自発的に研究を進める上で役に立ちます。

この研究で身につく能力

新しい固体触媒プロセスの開発は、触媒設計→触媒調製・条件の最適化→触媒活性評価・反応条件の最適化→触媒のキャラクタリゼーション→触媒作用機構の提案→検証・再考といった多くの研究段階からなっています。また、触媒作用に関連する因子は一つであるとは限りません。従って、触媒開発プロセスを経験することで、様々な分析・評価手法の技術習得、多角的に実験データを整理・解析・統合する力を身に付けることができます。また、英語の先行研究を読み自らの研究へフィードバックする力、自分の結果を他人へより分かりやすく伝えるためのプレゼンテーション力を、日常の研究室ゼミや学会発表等を通じて向上できます。

【就職先企業・職種】 化成品・ポリマー製造や自動車触媒製造を主とした化学・材料メーカーなど。

研究内容

触媒は様々な物質変換・合成プロセスに欠かすことができない材料で、身近な生活を力強く下支えしています。そのため、高機能な触媒プロセスの開発は、日常の生活様式の劇的な改善やより低環境負荷なスタイルへと大きく変えるインパクトを持っています。例えば、空気中の窒素の人工的な固定化を実現したアンモニア合成触媒の実現(1918年ノーベル化学賞)は、窒素を含む化学品合成の発展に繋がり、その後の安定的な食料生産による人口増加や火薬製造による工業の発展へと繋がりました。

当研究室では、「従来の在来型化石資源の利用技術で培われた触媒プロセス技術を生かし、より高効率な触媒を設計するための指針の提案」や、「固体触媒を用いた高効率な次世代バイオマス資源変換プロセスの構築」から、持続可能・低環境負荷な社会形成に貢献できる触媒・資源変換プロセス技術の構築を目指しています。

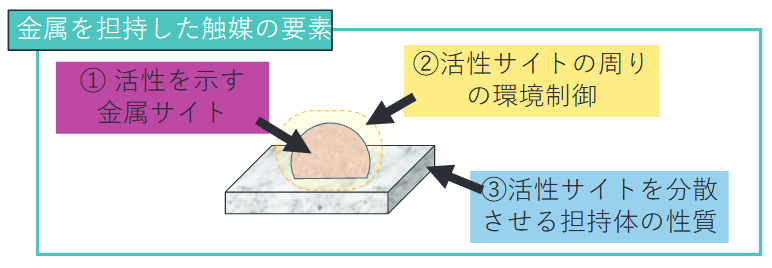

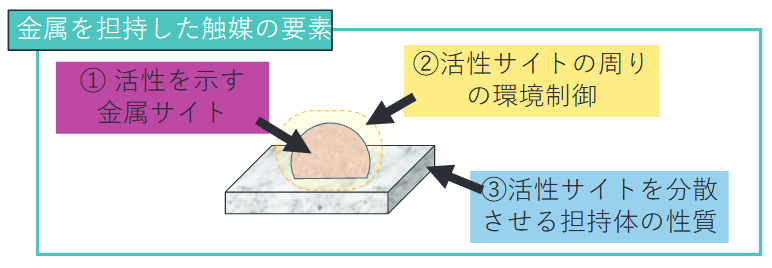

・金属担持触媒の高機能化に向けた触媒設計と作用機構解明

金属活性点を固体表面に固定化した金属担持触媒は、主に1. 金属活性中心の電子状態や形状、2. 金属活性点の周囲環境、3. 担体の性質によって、その触媒作用が大きく異なります。それぞれの因子を系統的に制御し、対象とする触媒反応への性能を評価することで、求める触媒作用に対して選択的に欲しい性能を付与できる触媒調製指針の策定を目指します。例えば、異種金属を合金化させた活性サイトの構築による高活性化、保護配位剤を作用させることによる活性点周囲の環境制御による高活性・高選択性の発現、特異な構造を有する担体合成による超高活性化を実現しています。

金属活性点を固体表面に固定化した金属担持触媒は、主に1. 金属活性中心の電子状態や形状、2. 金属活性点の周囲環境、3. 担体の性質によって、その触媒作用が大きく異なります。それぞれの因子を系統的に制御し、対象とする触媒反応への性能を評価することで、求める触媒作用に対して選択的に欲しい性能を付与できる触媒調製指針の策定を目指します。例えば、異種金属を合金化させた活性サイトの構築による高活性化、保護配位剤を作用させることによる活性点周囲の環境制御による高活性・高選択性の発現、特異な構造を有する担体合成による超高活性化を実現しています。

・高効率なバイオマス資源変換を実現する固体触媒プロセス開発

バイオマス資源は再生可能でカーボンニュートラルであることから、持続可能な次世代資源としての活用が期待されています。しかし、低いLCA(ライフサイクル・アセスメント)が課題です。固体触媒を用いた高効率プロセスの実現によるバイオマス資源利用の拡大を目指しています。例えば、常圧水素によるバイオ燃料製造プロセス、非可食性グルコサミン類からの高品位化成品合成プロセス、高活性な酸- 塩基反応プロセス、バイオマス由来有機酸・脂肪酸の高効率な水素化転換を実現しています。また、バイオマス資源の連続的なフロー変換プロセスの展開に必要な課題抽出とその改善にも取り組んでいます。

主な研究業績

- S. D. Le, S. Nishimura: Selective hydrogenation of succinic acid to gamma-butyrolactone with PVP-capped CuPd catalysts. Catal. Sci. Technol. 12 (2022) 1060.

- K. Anjali, S. Nishimura: Efficient Conversion of Furfural to Succinic Acid using Cobalt-Porphyrin based Catalysts and Molecular Oxygen. J. Catal. 428 (2023) 115182

- X. Li, S. Nishimura: Synthesis of 5-Hydroxymethy-2-furfurylamine via Reductive Amination of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde with Supported Ni-Co Bimetallic catalysts. Catal. Lett. 154 (2024) 237.

使用装置

触媒活性評価(GC, HPLC, GC-TOFMS, FTICR-MS, 液体 NMR)

触媒構造評価(XRD, ガス吸着 / 脱着 , SEM/TEM, XPS, 固体 NMR, FT-IR, TPR/TPD, パルス分析など)

状況に応じて、外部の共同利用研究施設(KEK-PF, SPring-8, SAGA- LS など)での XAFS 測定も行います。

研究室の指導方針

当研究室では、月1~2回の研究室ゼミ(研究進捗報告・ディスカッション)を行います。コアタイムは設けませんが、社会人生活に向け て規則正しい生活リズムを作って実験・大学院生活を送ってください。本学には様々な分析機器が共通設備として整備されており、 装置によっては専門職員からのサポートも得られる充実した環境が整っています。在籍中にこのサポート・分析体制を存分に活か し、自らのスキルアップを実現してほしいと思います。在籍中に得られた成果は、国内外での学会等で対外発表を行うことを推奨 します。また、修了生1人に対して1報以上の学術論文・国際会議プロシーディングス等を公開し、各学生の成果を残せるように努めています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/~s_nishim/index.html

令和7年度 第2回 超越バイオメディカルDX研究拠点 ネオ・エクセレントコアセミナー(科研費「新規細胞内氷晶形成測定法の開発と次世代三次元組織凍結保存」共催セミナー)

下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。

| 日時 | 令和7年10月24日(金) 13:30~16:55 |

| 場所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |

| 概要 | 本セミナーでは、凍結保存の新展開を切り拓く先端センシング技術を紹介します。高分子凍結保護剤の開発から、高磁場DNP-MAS-NMRやダイヤモンド量子センサー、スーパーコンピュータを活用した計算科学、さらにX線・中性子散乱による微細構造解析、液化窒素式機器の開発まで、量子・高磁場・放射光・計算科学の最前線研究を結集し、凍結保存の未来を展望します。 |

| プログラム | 13:30 開始 開会あいさつ 13:35 「高分子凍結保護剤の開発と凍結状態センシングへの挑戦」 松村 和明 教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 14:05 「高磁場DNP-MAS-NMR法の装置と方法論の開発」 松木 陽 准教授 (大阪大学) 14:35 「ダイヤモンド量子センサーのバイオ応用概観」 安 東秀 准教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 15:05-15:20 コーヒーブレーク 15:20 「JAISTスパコンを活用したデータ駆動型材料研究」 本郷 研太 准教授 (北陸先端科学技術大学院大学) 15:50 「X線/中性子散乱による凍結保存における細胞微細構造センシング」 中田 克 氏 (株式会社東レリサーチセンター) 16:20 「液化窒素式凍結保存機器の開発」 吉村 滋弘 氏 (太陽日酸株式会社) 16:50 終了 閉会あいさつ |

| 使用言語 | 日本語 |

| 参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へ前日までにメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 拠点長 松村 和明 (mkazuaki |

学生のNGUYEN, Kim Loc Thiさんらの論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択

学生のNGUYEN, Kim Locさん(博士後期課程3年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)らの「パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証」に係る論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Advanced Science, volume 12, issue 32 (2025)

掲載日:2025年9月1日

■著者

Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi*

■論文タイトル

Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth

■論文概要

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化します。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくります。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてきませんでした。本研究は、界面分割現象のパターン形成において、対称性が破れることを実証しました。この分割現象は「ワインの涙」として知られる粘性フィンガリング現象を展開したものです。有限空間からポリマー水分散液が乾燥する際、空間中心からずれた位置にポリマーを析出して乾燥界面を分割します。これは、界面科学や高分子科学だけでなく、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に重要です。

表紙詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.71215

論文詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503807

プレスリリース:https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html

令和7年9月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/08-1.html学生の井上さんがANTEC® 2025においてBest of ANTEC® 2025に選出

学生の井上貴博さん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)がAnnual Technical Conference(ANTEC® 2025)においてBest of ANTEC® 2025に選出されました。

ANTEC® 2025は、米国プラスチック技術者協会(SPE:Society of Plastics Engineers) が主催し、令和7年3月3日~6日にかけて、米国フィラデルフィアにて開催された国際会議です。

ANTEC® 2025では、プラスチックおよび高分子科学に関する産業界、研究機関、学術機関、そして国際的な研究における最先端の成果が紹介され、新たなプラスチック技術、プロセス、高分子研究、新素材など幅広いテーマが取り上げられる中、今年は特に科学的・技術的・産業的な課題とその解決策に焦点が当てられました。

SPEは、ANTEC® 2025において、特に影響力の大きかった発表を厳選し、「Best of ANTEC® 2025」としてオンデマンドで限定配信しています。このコレクションは、令和7年12月31日までいつでも視聴が可能です。

また、「Best of ANTEC®」に選出された発表者には、"Outstanding Presentation"(優秀発表)の認定証が授与されます。

※参考:ANTEC® 2025

■受賞年月日

令和7年7月15日

■研究題目、論文タイトル等

Enhancement of Polypropylene Crystallization by Addition of Novel Nucleating Agent

■研究者、著者

井上貴博、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

新しく開発されたポリプロピレン用結晶核剤の性能を調べ、結晶化温度など核剤性能を評価する指標が既存の材料よりも優れていることを明らかにした。

■受賞にあたって一言

この度は、ANTEC® 2025におきまして、Best of ANTEC®という賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究を遂行するにあたり、日頃よりご指導ご鞭撻いただいている山口政之教授に心より御礼申し上げます。引き続き、研究活動に努めてまいりたいと思います。

令和7年9月1日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/09/09-1.htmlパターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

|

北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興機構(JST) |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

【ポイント】

- 水の蒸発によって現れるパターン形成「界面分割現象」の新たな特徴を発見

- ポリマー分散液の蒸発界面が複数に分割するとき、「対称性の破れ」が現れることを実証

- 生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のグエン チキムロク大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授らは、ポリマーが水に分散した粘性流体から現れる散逸構造[用語解説1]「界面分割現象」において、対称性の破れ[用語解説2]を実証した。これまで、界面[用語解説3]で起こる幾何学変形が、時間とともにどう進んでいくかは、不明な点が多かった。今回、明確な境界条件のもと、確率統計を通した解析を進めた結果、分割時に現れる核の位置に、空間的な「対称性の破れ」が生じることが明らかになった。これは、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用である。 |

【研究概要】

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化する。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくる。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてこなかった。一方、桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、ポリマー水分散系の蒸発界面に着目し、散逸構造「界面分割現象」を報告してきた (※1)。これは、ポリマー水溶液などの粘性流体を明確な境界のある有限空間から乾燥環境下におくと、一つの蒸発界面が複数の界面に分割される幾何学化現象である。ここで、空間軸の一つを1ミリメートル程度の隙間にすることで毛管現象[用語解説4]の物理条件が制御された空間となる。さらに、一定温度下で水の蒸発を一方向になるよう設定すると、蒸発界面直下の濃密なポリマーの密度がゆらぎ、複数の特異的位置でポリマーが析出して界面分割する。具体的には、多糖[用語解説5]の水溶液を乾燥環境下におくと、まるで界面から芽が出るようにセンチメートル単位で多糖が析出し界面が複数に分割される。ここでは、ミクロ構造の秩序化と同時に、マクロなパターンが現れることが分かっていた。しかし、非平衡で開放的な蒸発界面から引き起こされる実際の分割現象は、核形成位置の平均的情報は得られるものの、その不確定さのため複数の核形成メカニズムについては未解明な特徴が多かった。

※1. https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/22-1.html

| 図. 界面分割現象における「対称性の破れ」: A. 空間軸の一つとしてセル幅を大きくしていくと、分割現象の特徴が現れる概念図。界面がゆらぎ、対称性が破れ、そして水中に分散していたポリマーが析出する核を非同期に形成する。B. 同一条件で得られる異なる分割(二分割、もしくは三分割)と、セル幅に対する核形成位置のデータ。C. 対称性の破れを加味した分岐モデル。核1と核2とは、タイミングがずれて発生する(時間的に同期していない)。 |

そこで今回、ポリマー分散液の一つの蒸発界面が、二つ、もしくは三つに分割される空間条件に焦点をあて、その核形成位置を詳細に検討した(図A)。確率統計論を通した界面科学的な解析から、それぞれの分割数に対して、「対称性の破れ」と「非同期性」が現れ、相互に関係し合う特徴であることが分かった。核の位置については平均化による統計評価ではなく、結果に対する場合分けを通し、特徴的な「ずれ」を評価した(図B)。すると、分割点の位置には偏りがあり、セル幅に対して均等に半分、もしくは均等に三分の一に分割するわけではない、という基本原理が明らかになった。実際、二分割される場合、核はセル幅の中心ではなく、中心からずれた位置に形成される傾向となった。この「ずれ」は、セル幅を少しずつ大きくすると顕著に現れ、三分割される場合、2番目の核形成が起こるタイミングや位置に大きく影響し、非同期性として現れた。この「対称性の破れ」と「非同期性」は、時間発展の現象理解に重要である(図C)。

また、この核間隔は、ポリマー水溶液の液相と空気の界面における毛管長が影響する。今回の実証実験では、粘性流体として多糖キトサン[用語解説6] の水分散系を用いており、5~8ミリメートル程度の間隔であった。これまでにいくつかの多糖でも分割現象は実証されており、研究グループは現在、様々な化学種・物質群への拡張や現象の特徴的メカニズムの解明を進めている。これらを通して、自然界にも通ずるパターン形成の普遍的理解が期待される。

本成果は、2025年6月4日に科学雑誌「Advanced Science」誌(WILEY社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(JPMJFR201G)、日本学術振興会科研費 基盤研究B(JP23K21136)、日本学術振興会科研費 新学術領域研究(JP22H04532)、および公益財団法人旭硝子財団 若手継続グラントの支援のもと行われた。

【今後の展開】

生物を含め自然界には多様な散逸構造が在り、対称性の破れを明確に扱うことは重要である。パターン形成に関する歴史的研究にはチューリングパターン[用語解説7]などがあり、ソフトマテリアルを題材とした研究例も多い。これは、生物における自己組織化の理解や実空間におけるマテリアル設計に重要なテーマと認識されているためでもある。今回のような実検証を通じたパターン形成の理解が進めば、今後、高分子科学、コロイド科学、界面科学、材料科学、流体力学、非平衡科学、生命科学などの分野への進展に留まらない。実時空間と仮想時空間を通した数理科学、シミュレーション、データサイエンスなどとの融合によって、パターン形成の理解と材料設計に有用と期待される。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science (WILEY) |

| 題目 | Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth |

| 著者 | Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1002/advs.202503807 |

| 掲載日 | 2025年6月4日 |

【用語解説】

令和7年6月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html学生の鈴木さんがeMEDX-24においてOutstanding Student Poster Awardを受賞

学生の鈴木超さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松村研究室)が、International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)においてOutstanding Student Poster Awardを受賞しました。

eMEDX-24は令和6年12月19日~20日にかけて石川県にて開催されたバイオマテリアルとDXの融合に関する国際会議です。同会議では、ウェルビーイングの実現に貢献することに重点を置き、高分子やナノマテリアルなどの材料とコンピューターサイエンスの融合による医療材料研究に関する最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:eMEDX-24

■受賞年月日

令和6年12月20日

■研究題目、論文タイトル等

Synthesis and Evaluation of Donor-Acceptor Conjugated Polymers for Thermo-responsive Protein DDS

■研究者、著者

鈴木超、松村和明

■受賞対象となった研究の内容

温度応答性の高分子を用いたドラッグデリバリーシステム(DDS)のための生体内での発熱源として、近赤外光を吸収して発熱するドナーアクセプター(DA)高分子の合成を行いました。このDAポリマーをナノ粒子化することに成功し、808nmの近赤外光を照射することで速やかな発熱を確認しました。今後はこのポリマーナノ粒子と温度応答性高分子を組み合わせることで、近赤外光に応答した薬物放出可能なDDSの創出に取り組んでいきます。

■受賞にあたって一言

今回、Outstanding Student Poster Awardを受賞することができ、大変光栄です。国内外の研究者、学生の方々から様々な質問をいただき、とても刺激的な機会となりました。これからもより一層研究に励みたいと思います。

令和7年1月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/31-1.html学生の萩原さんがGel Symposium 2024においてSmart Molecules Best Poster Awardを受賞

学生の萩原礼奈さん(博士後期課程1年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)が14th International Gel Symposium(Gel Symposium 2024)において、Wiley社発行のジャーナルSmart MoleculesよりBest Poster Awardを受賞しました。

Gel Symposiumは、高分子ゲルおよび関連する材料科学・工学の基礎研究と実用的応用における最新の課題に焦点を当てた国際会議です。

Gel Symposium 2024は、令和6年11月17日~21日にかけて沖縄県にて開催され、高分子ゲルだけでなく、無溶媒エラストマー、ゴム、その他のポリマーネットワーク、およびアクティブソフトマターに関する研究についても議論が行われました。

※参考:Gel Symposium 2024

■受賞年月日

令和6年11月21日

■研究題目、論文タイトル等

Design of Open Systems Using Aqueous Polymer Solutions Causing Meniscus Splitting

■研究者、著者

萩原礼奈、桶葭興資

■受賞対象となった研究の内容

高分子溶液の乾燥過程で界面の変形が生じる界面分割現象は非平衡現象の一つとして注目されている。多糖類のみで確認されていたこの現象を合成高分子でも実証した本研究は、開口部のデザインにより湿度を調整することで界面変形パターンの制御に成功した。

■受賞にあたって一言

この度はGel Symposium 2024にてSmart Molecules Best Poster Awardを頂戴し、誠に光栄に思います。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導を賜りました桶葭興資准教授及び研究室のメンバーにこの場を借りて心より御礼申し上げます。今後も界面変形の普遍性を明らかにするため、研究を進めていきます。

令和7年1月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/21-1.htmlOIST-JAIST Joint Symposiumを開催

11月27日(水)、沖縄科学技術大学院大学(以下「OIST」という。) にて、OIST-JAIST Joint Symposiumを開催しました。

OISTと本学(JAIST)は、令和5年度に学術協力に関する基本協定を締結して両大学間の学術協力の強化を進めてきましたが、この度、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しました。

"Collaborative Innovation for a Sustainable Future through Advanced Materials Science"をテーマに開催した今回のシンポジウムは、OIST カリン マルキデス 学長及び御手洗 哲司 研究担当ディーンによる開会挨拶後、OIST 細胞シグナルユニット 山本 雅 教授、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点 栗澤 元一 教授、OIST パイ共役ポリマーユニット クリスティーヌ ラスカム 教授、本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明 教授から、それぞれ先進的な研究についてご講演いただき、OIST エイミー シェン プロボスト及び本学 永井 由佳里 理事(研究振興、社会連携担当)の挨拶をもって閉会となりました。

本シンポジウムが現地のみの開催であったにも関わらず、両大学から約50名の参加がありました。また、質疑応答の時間だけでなく、コーヒーブレイク中にも多くの研究者間で活発な意見交換が行われました。

シンポジウム終了後には、同日OISTと金沢大学ナノ生命科学研究所(NanoLSI)が開催していた8th NanoLSI Symposiumのポスターセッションに本シンポジウム参加者も出席しました。本学からは6名の研究者がポスターセッションにおいて、自身の研究成果を発表しました。同ポスターセッションには、OIST、NanoLSI、本学から総勢80名程の研究者が参加し、多角的な意見交換を繰り広げました。

本シンポジウムの開催は、今後の両大学間での強固な研究連携の構築を目指す上で、大変有意義なものとなりました。本シンポジウムが端緒となり、今後両大学間で新たな研究プロジェクトの発足等、持続可能な共同研究体制が築かれるよう、より一層注力して参ります。

開会の挨拶をするOIST マルキデス学長(左)と御手洗研究担当ディーン(右)

講演① "Development of a New

Methodology of Cancer Chemotherapy"

山本 雅 教授(OIST 細胞シグナルユニット)

講演② "Enhancing Healing Power with Green Tea Nanomedicine for Treatment of Intractable Diseases"

栗澤 元一 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演③ "Dual-catalytic Reactions to Promote Previously Inaccessible Reactions"

クリスティーヌ ラスカム 教授

(OIST パイ共役ポリマーユニット)

講演④ "Streaming Materials Discovery by High-Throughput Experimentation and Machine Learning"

谷池 俊明 教授(本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点)

閉会の挨拶をするOIST シェンプロボスト(左)と本学 永井理事(右)

OIST、NanoLSI、本学のポスターセッション

令和6年12月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/06-2.html学生の加藤さんがSLTB2024においてPoster Awardを受賞

学生(JAIST-Spring研究員)の加藤裕介さん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松村研究室)が、60th Anniversary Meeting of the Society for Low Temperature Biology (SLTB2024)において、Poster Awardを受賞しました。

本研究成果は、次世代研究者挑戦的研究プログラム(JAIST-SPRING)の支援のもと行われたものです。

SLTB2024は、令和6年9月11日~13日にかけてイギリスのマンチェスター大学にて開催された低温生物学に関する国際会議です。今回は低温生物学会(SLTB)60周年の記念会議となり、特に低温生物学会の歴史と持続可能なバイオバンクについて焦点が当てられ、生物、物理、化学など様々な分野からのアプローチによる低温環境での生物の生命現象に関する最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:SLBT2024

■受賞年月日

令和6年9月12日

■研究題目、論文タイトル等

Cryopreservation with intracellularly introduced polymeric cryoprotectants and extracellular non-permeable small molecule cryoprotectants

■研究者、著者

加藤裕介、松村和明

■受賞対象となった研究の内容

細胞や組織の凍結保存を達成するためには、細胞内の氷晶形成を抑制することが重要と言われている。この研究では、その目的のために凍結保護高分子を細胞内に導入することにより、細胞外保護剤との相乗的保護効果を得ることに成功した。

■受賞にあたって一言

このたびはSLTB2024にてPoster Awardを戴き、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導を賜りました松村和明教授に、この場を借りて心より御礼申し上げます。また、多くのご助言をいただきました研究室の皆様に、深く感謝いたします。

令和6年10月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/10/31-1.html学生の山崎さんが第75回コロイドおよび界面化学討論会においてポスター賞を受賞

学生の山崎隼佑さん(博士後期課程1年、バイオ機能医工学研究領域、濱田研究室)が第75回コロイドおよび界面化学討論会においてポスター賞を受賞しました。

第75回コロイドおよび界面化学討論会は、公益社団法人日本化学会コロイドおよび界面化学部会が主催し、「先端計測・解析が切り拓くコロイド・界面の新展開」をテーマとして、令和6年9月17日〜20日にかけて東北大学にて開催されました。

ポスター賞は、35歳以下の大学生(学部生、大学院生)、大学や研究所、企業等の研究員、助教などによるポスター発表のうち、特に優れた発表を行った発表者に対し授与されるものです。

※参考:第75回コロイドおよび界面化学討論会

■受賞年月日

令和6年9月18日

■研究題目、論文タイトル等

ジャイアントリポソームによる膜相分離の安定性解析-浸透圧による誘導とポリマーブラシによる抑制競合-

■研究者、著者

山崎隼佑、水野志野、濱田勉

■受賞対象となった研究の内容

生体膜における相分離現象の外部刺激応答及びその制御機構の理解に向けて研究を行っている。本研究では、生体膜モデルとしてポリマーブラシを膜面に持つ人工膜リポソームを作成し、浸透圧による相分離誘起について研究を行った。ポリマー密度や温度、リポソームサイズを変化させた際の相分離変化を解析することで、脂質2分子膜の相分離を制御する物理化学的パラメータを明らかにした。

■受賞にあたって一言

この度は、ポスター賞を受賞でき、大変うれしく思っています。日々、熱心に指導してくださる濱田勉准教授及び研究室のメンバーに深くお礼申しあげます。今後も、膜の挙動についての研究を進めていきます。

令和6年10月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/10/25-1.html