研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

|

北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興機構(JST) |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

【ポイント】

- 水の蒸発によって現れるパターン形成「界面分割現象」の新たな特徴を発見

- ポリマー分散液の蒸発界面が複数に分割するとき、「対称性の破れ」が現れることを実証

- 生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のグエン チキムロク大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授らは、ポリマーが水に分散した粘性流体から現れる散逸構造[用語解説1]「界面分割現象」において、対称性の破れ[用語解説2]を実証した。これまで、界面[用語解説3]で起こる幾何学変形が、時間とともにどう進んでいくかは、不明な点が多かった。今回、明確な境界条件のもと、確率統計を通した解析を進めた結果、分割時に現れる核の位置に、空間的な「対称性の破れ」が生じることが明らかになった。これは、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用である。 |

【研究概要】

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化する。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくる。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてこなかった。一方、桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、ポリマー水分散系の蒸発界面に着目し、散逸構造「界面分割現象」を報告してきた (※1)。これは、ポリマー水溶液などの粘性流体を明確な境界のある有限空間から乾燥環境下におくと、一つの蒸発界面が複数の界面に分割される幾何学化現象である。ここで、空間軸の一つを1ミリメートル程度の隙間にすることで毛管現象[用語解説4]の物理条件が制御された空間となる。さらに、一定温度下で水の蒸発を一方向になるよう設定すると、蒸発界面直下の濃密なポリマーの密度がゆらぎ、複数の特異的位置でポリマーが析出して界面分割する。具体的には、多糖[用語解説5]の水溶液を乾燥環境下におくと、まるで界面から芽が出るようにセンチメートル単位で多糖が析出し界面が複数に分割される。ここでは、ミクロ構造の秩序化と同時に、マクロなパターンが現れることが分かっていた。しかし、非平衡で開放的な蒸発界面から引き起こされる実際の分割現象は、核形成位置の平均的情報は得られるものの、その不確定さのため複数の核形成メカニズムについては未解明な特徴が多かった。

※1. https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/22-1.html

| 図. 界面分割現象における「対称性の破れ」: A. 空間軸の一つとしてセル幅を大きくしていくと、分割現象の特徴が現れる概念図。界面がゆらぎ、対称性が破れ、そして水中に分散していたポリマーが析出する核を非同期に形成する。B. 同一条件で得られる異なる分割(二分割、もしくは三分割)と、セル幅に対する核形成位置のデータ。C. 対称性の破れを加味した分岐モデル。核1と核2とは、タイミングがずれて発生する(時間的に同期していない)。 |

そこで今回、ポリマー分散液の一つの蒸発界面が、二つ、もしくは三つに分割される空間条件に焦点をあて、その核形成位置を詳細に検討した(図A)。確率統計論を通した界面科学的な解析から、それぞれの分割数に対して、「対称性の破れ」と「非同期性」が現れ、相互に関係し合う特徴であることが分かった。核の位置については平均化による統計評価ではなく、結果に対する場合分けを通し、特徴的な「ずれ」を評価した(図B)。すると、分割点の位置には偏りがあり、セル幅に対して均等に半分、もしくは均等に三分の一に分割するわけではない、という基本原理が明らかになった。実際、二分割される場合、核はセル幅の中心ではなく、中心からずれた位置に形成される傾向となった。この「ずれ」は、セル幅を少しずつ大きくすると顕著に現れ、三分割される場合、2番目の核形成が起こるタイミングや位置に大きく影響し、非同期性として現れた。この「対称性の破れ」と「非同期性」は、時間発展の現象理解に重要である(図C)。

また、この核間隔は、ポリマー水溶液の液相と空気の界面における毛管長が影響する。今回の実証実験では、粘性流体として多糖キトサン[用語解説6] の水分散系を用いており、5~8ミリメートル程度の間隔であった。これまでにいくつかの多糖でも分割現象は実証されており、研究グループは現在、様々な化学種・物質群への拡張や現象の特徴的メカニズムの解明を進めている。これらを通して、自然界にも通ずるパターン形成の普遍的理解が期待される。

本成果は、2025年6月4日に科学雑誌「Advanced Science」誌(WILEY社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(JPMJFR201G)、日本学術振興会科研費 基盤研究B(JP23K21136)、日本学術振興会科研費 新学術領域研究(JP22H04532)、および公益財団法人旭硝子財団 若手継続グラントの支援のもと行われた。

【今後の展開】

生物を含め自然界には多様な散逸構造が在り、対称性の破れを明確に扱うことは重要である。パターン形成に関する歴史的研究にはチューリングパターン[用語解説7]などがあり、ソフトマテリアルを題材とした研究例も多い。これは、生物における自己組織化の理解や実空間におけるマテリアル設計に重要なテーマと認識されているためでもある。今回のような実検証を通じたパターン形成の理解が進めば、今後、高分子科学、コロイド科学、界面科学、材料科学、流体力学、非平衡科学、生命科学などの分野への進展に留まらない。実時空間と仮想時空間を通した数理科学、シミュレーション、データサイエンスなどとの融合によって、パターン形成の理解と材料設計に有用と期待される。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science (WILEY) |

| 題目 | Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth |

| 著者 | Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1002/advs.202503807 |

| 掲載日 | 2025年6月4日 |

【用語解説】

令和7年6月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html自然環境と生体物質の歴史に学ぶー高分子の世界に挑戦!ー

自然環境と生体物質の歴史に学ぶ

ー高分子の世界に挑戦!ー

DRY & WET ソフトマテリアル研究室

Laboratory on DRY & WET Soft Materials

准教授:桶葭 興資(OKEYOSHI Kosuke)

E-mail:

[研究分野]

高分子科学、光化学、ソフトマター

[キーワード]

ゲル、水、ソフトマテリアルの幾何学、光機能材料、エネルギー変換材料、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

高分子科学、物理化学、材料科学、光化学、ソフトマターの基礎知識や経験を持っていると望ましいでしょう。そして何より、チャレンジングスピリットを強く持っている人、好奇心の強い人、思考の持久力を高めたい人と研究を始めたいと考えています。

この研究で身につく能力

論理説明能力・解釈能力、科学的な仮説検証・立案力、高精度なディスカッション能力、発表能力、英語コミュニケーション力

学問分野:高分子科学、光化学、コロイド科学、界面化学、幾何学、非線形科学など

【就職先企業・職種】 化学メーカー、医療機器メーカー、自動車関連、材料全般、食品関連、化粧品関連など

研究内容

自然界を見渡すと、目に見えるレベルで綺麗なパターンがたくさんあります。たとえば生体組織は小さな分子から「自己組織化」 によって創り上げられています。これは、物質そのものにだけ由来している訳ではなく、外的な環境が強く作用した結果です。変化する環境に適応できるように生命が進化した結果、多様な空間 パターンやリズムが生まれています。

一方、人工的に合成された分子から物理環境を制御してパターンを創り出す研究は歴史的に長くなされています。しかし、合成分子のままでは医療や工業的に材料化する上で困難を極め、生体組織との調和や自然との共生には幾つものハードルがあります。これに対して我々は直近の研究で、天然分子の多糖が自らパターンを再構築する現象を発見しました。ここで、「なぜ」「どのように」パターンをつくるのかを解明できれば、生体適合性と環境適応性を合わせ持つマテリアルを手に入れることができます。

1.DRY でWET な天然多糖の自己組織化

天然から抽出された多糖は、どのようにcmスケールの幾何学パターンを生み出すのか、特に、乾燥環境下で多糖が見せる「空間認識」の法則性を検証しています。DRY でWET な非平衡環境下、ミクロにもマクロにも高分子が組織化して析出してきます。実際の生体組織が常に乾燥環境におかれながらもWETなからだを維持していることを振り返ってみれば、水中から陸上進出した生体高分子の進化を紐解く鍵があるはずです。

2.ソフトマテリアルのパターン制御

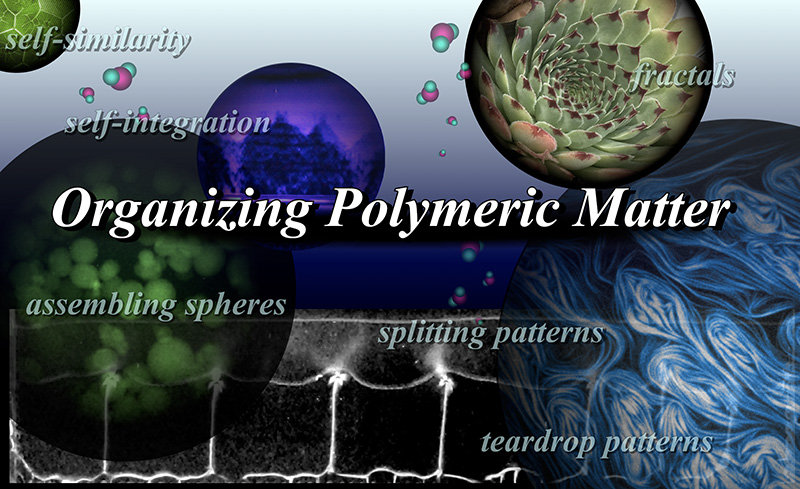

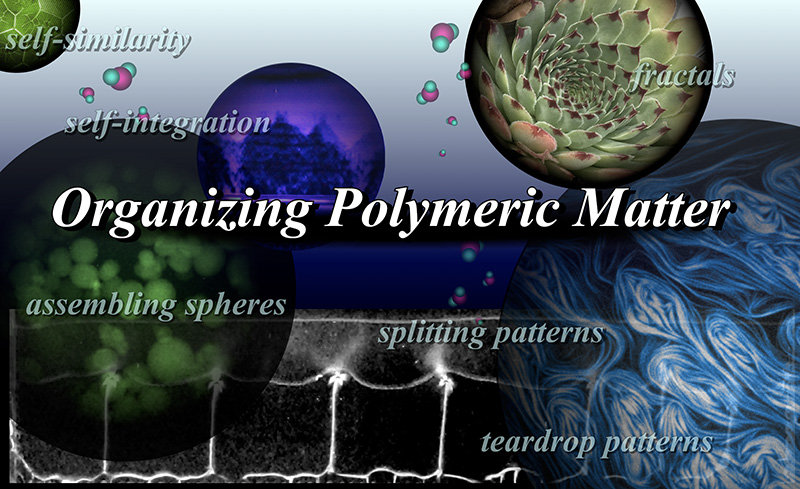

生体高分子、合成高分子に関わらず多くのソフトマテリアルは、界面の応力制御によって形態の制御が可能です。ほんの小さな環境の違いや僅かな力学的エネルギー負荷によって、多様な構造や形態を見せます(自己集積、自己相似、フラクタルなど:図参照)。これを利用してDRY でWET な環境に適応した医療用材料の設計法を見出したいと考えています。

これら「自然美の追求」を基に現象の法則性を導くことが究極目標です。そして、生物がなぜパターンを創るようになったのか?自然科学の大命題に挑戦しています。

主な研究業績

- Bioinspired gels: polymeric designs towards artificial photosynthesis. Hagiwara R, Yoshida R, Okeyoshi K, Chemical Communications 60, 13314-13324 (2024).

- Recognition of spatial finiteness in meniscus splitting through evaporative interface fluctuations. Wu L, Saito I, Hongo K, Okeyoshi K, Advanced Materials Interfaces 10, 2300510 (2023).

- DRY & WET: meniscus splitting from a mixture of polysaccharides and water. Okeyoshi K, Polymer Journal 52, 1185 (2020).

使用装置

各種光学顕微鏡、各種光学装置(偏光、蛍光など)、画像解析装置、粘度計、密度計、動的光散乱、電子顕微鏡

研究室の指導方針

社会で働くトレーニング期間として、個人個人の能力を最大限に発揮できるようにサポートします。我々のグループは研究・文化の両面で多様な環境に在り、多角的な視野を構築する上で日本でも稀に見る貴重なチャンスです。突出した先端研究をみなさんと進めたいと考えています。そのためにも以下1−3の基礎を実践していきます。

1. 実験とディスカッションを通して論理的思考力と先見性の能力を養う。

2. 仮説と検証を繰り返し大目標にアプローチする。

3. 学会発表、学術論文発表を念頭に科学的言語を使う。

これらの積み重ねを自信にして創造力を高めていきたいと考えています。熱いハートのみなさん、ぜひ21世紀のパイオニアを目指して一緒にチャレンジしましょう!

[研究室HP] URL:https://sites.google.com/oke-acgroup.com/web/home-j

学生のNGUYEN, Kim Loc Thiさんらの論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択

学生のNGUYEN, Kim Locさん(博士後期課程3年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)らの「パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証」に係る論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Advanced Science, volume 12, issue 32 (2025)

掲載日:2025年9月1日

■著者

Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi*

■論文タイトル

Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth

■論文概要

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化します。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくります。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてきませんでした。本研究は、界面分割現象のパターン形成において、対称性が破れることを実証しました。この分割現象は「ワインの涙」として知られる粘性フィンガリング現象を展開したものです。有限空間からポリマー水分散液が乾燥する際、空間中心からずれた位置にポリマーを析出して乾燥界面を分割します。これは、界面科学や高分子科学だけでなく、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に重要です。

表紙詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.71215

論文詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503807

プレスリリース:https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html

令和7年9月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/08-1.html学生の萩原さんがGel Symposium 2024においてSmart Molecules Best Poster Awardを受賞

学生の萩原礼奈さん(博士後期課程1年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)が14th International Gel Symposium(Gel Symposium 2024)において、Wiley社発行のジャーナルSmart MoleculesよりBest Poster Awardを受賞しました。

Gel Symposiumは、高分子ゲルおよび関連する材料科学・工学の基礎研究と実用的応用における最新の課題に焦点を当てた国際会議です。

Gel Symposium 2024は、令和6年11月17日~21日にかけて沖縄県にて開催され、高分子ゲルだけでなく、無溶媒エラストマー、ゴム、その他のポリマーネットワーク、およびアクティブソフトマターに関する研究についても議論が行われました。

※参考:Gel Symposium 2024

■受賞年月日

令和6年11月21日

■研究題目、論文タイトル等

Design of Open Systems Using Aqueous Polymer Solutions Causing Meniscus Splitting

■研究者、著者

萩原礼奈、桶葭興資

■受賞対象となった研究の内容

高分子溶液の乾燥過程で界面の変形が生じる界面分割現象は非平衡現象の一つとして注目されている。多糖類のみで確認されていたこの現象を合成高分子でも実証した本研究は、開口部のデザインにより湿度を調整することで界面変形パターンの制御に成功した。

■受賞にあたって一言

この度はGel Symposium 2024にてSmart Molecules Best Poster Awardを頂戴し、誠に光栄に思います。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導を賜りました桶葭興資准教授及び研究室のメンバーにこの場を借りて心より御礼申し上げます。今後も界面変形の普遍性を明らかにするため、研究を進めていきます。

令和7年1月21日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/21-1.html高分子ネットワークで人工光合成

高分子ネットワークで人工光合成

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の萩原礼奈大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授、東京大学(総長・藤井輝夫、東京都文京区)大学院工学系研究科の吉田亮教授の研究グループは、人工光合成ゲルの研究について特集論文を発表しました。 |

これまでの人工光合成[用語解説1]の研究では、有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきました。しかし、その反応が起こる液相では、分子集団としての振る舞いが無秩序のため、拡散律速によるエネルギー損失が問題でした。一方、実際の光合成を行う葉緑体では、その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間があります。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており、化学反応場として必要不可欠です。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり、ハイドロゲル[用語解説2]の網目構造は高いポテンシャルを持ちます(図)。事実、光エネルギー捕集分子、電子伝達分子、触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで、能動的な電子輸送が可能となります。例えば、光エネルギーによる水の分解には、同時に複数の電子が輸送される必要があり、多数の酸化還元反応が伴います。この化学反応が起こる場に、刺激応答性高分子[用語解説3]の網目を導入することで、反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができます。これによって電子の能動輸送が実現します。実際、光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムが提案されました。

この人工光合成ゲルは、外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで、生物に倣った物質システムです。今後も、高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は、様々なエネルギー変換システムの構築など、持続可能な社会の実現に資するものと考えられます。

本成果は、2024年11月1日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開されました。また、本研究は、日本学術振興会科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われました。

| 図:葉緑体にヒントを得た人工光合成ゲルの概念図。A. 葉緑体の内部では、チラコイド膜に4つのタンパク質が連携して酸化還元反応を起こし、電子伝達が達成されている。B. 水の可視光分解に必要な4つの機能団を高分子ネットワークに組み込んだ概念図。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Bioinspired hydrogels: polymeric designs towards artificial photosynthesis |

| 著者 | Reina Hagiwara, Ryo Yoshida, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1039/d4cc04033c |

| 掲載日 | 2024年11月1日付、オンライン版(オープンアクセス) |

【関連論文】

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-(2023.12.14 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html

高分子の"伸び縮み"で「人工光合成」を加速する!

-電子伝達を制御する高分子の相転移(2019.6.12 Academist Journal)

https://academist-cf.com/journal/?p=11128

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-(2019.5.15 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html

【用語解説】

令和6年11月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/11/06-1.html精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に -高分子が触手のように電子を授受-

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-

ポイント

- 精密に合成された高分子が能動的に電子を輸送するナノシステムを設計

- 実際の葉緑体に倣った光エネルギー変換システムの構築が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)、サスティナブルイノベーション研究領域の、博士前期課程大学院生 萩原礼奈、桶葭興資准教授、物質化学フロンティア研究領域の西村俊准教授らは、「電子を輸送する」高分子-金属ナノ粒子の複合組織を設計した。ここでは、三元系のヘテロ高分子が触媒ナノ粒子表面に結合しており、能動的な電子輸送システムとして機能する。従来の研究では、電子伝達には2 nm以内で著しく効率的になることが分かっていたが、この距離を制御する能動的なシステムは無かった。本研究の高分子は電子の授受に伴って相転移を起こし、能動的に触媒粒子との距離を変化させる。このようなナノシステムは、可視光エネルギーによる水の分解や水素生成の触媒作用のみならず、電池など電気化学反応を伴う系や人工酵素の系に展開することで、様々なエネルギー変換システムに有用と期待される。 |

桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、持続可能社会の実現に向けて人工光合成[用語解説1]の高分子によるシステム構築に挑戦してきた。実際の光合成を行う葉緑体が持つ電子伝達組織、および電子移動に関するマーカス理論[用語解説2]に学び、今回、2 nm以内の電子輸送を能動的に起こす系を高分子の精密な合成を通して構築した。まず、三元系のヘテロ高分子を精密に合成し、これが結合した触媒ナノ粒子を作製した(図)。この高分子は、相転移[用語解説3]を起こす部位、ナノ粒子と結合する部位、そして電子を授受する部位から構成される。ここで、高分子中のビオロゲン分子[用語解説4]が電子を得ると、触媒の白金ナノ粒子まで迅速に運び水素生成する仕組みである。プロセスとしては、I) 電子を得たビオロゲン分子近傍の高分子が収縮する。II) この高分子の一部はナノ粒子表面に固定されているため、電子を得たビオロゲンをナノ粒子表面へ触手のように引き寄せられる。III) ビオロゲンが電子をナノ粒子に渡した後、この高分子は伸長して元に戻る。他方、このナノ粒子は水素生成の触媒として働く。このI~IIIがサイクリックに進む。従来の研究では、拡散律速に依存した受動的な電子移動が介在してしまっていたが、今回のシステムでは、高分子がナノ粒子表面に固定されたことでその能動的な電子輸送が終始可能となった。2 nm以内での電子移動において、著しく高い有効性が認められることは、理論だけでなく実証実験でも報告されていたが、この距離を制御する能動系はこれまで無かった。今回、高分子が触手の様に電子を捉えて触媒が電子を食べるような、アクティブなナノシステムが提案された。

| 上図:三元系のヘテロ高分子Poly(NIPAAm-co-AAm-co-Viologen) (PNAV)。相転移を起こす部位N、ナノ粒子と結合する部位A、そして電子を授受する部位Vから構成される。 下図:高分子PNAVが結合した白金ナノ粒子。光捕集分子などから電子を得たPNAV (PNAV+)は収縮し白金ナノ粒子に近づき電子を渡す。その際、PNAV2+となると伸長してナノ粒子表面から離れる。この能動的な電子の授受を繰り返す。 |

本成果は、2023年12月13日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、文部科学省科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われた。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Precise design of copolymer-conjugated nanocatalysts for active electron transfer |

| 著者 | Reina Hagiwara, Shun Nishimura, Kosuke Okeyoshi |

| DOI | 10.1039/d3cc05242g |

| 掲載日 | 2023年12月13日付、オンライン版 |

【今後の展開】

高分子の相転移を用いた電子の能動輸送は、エネルギー変換系(光エネルギーから水素生成等)だけでなく、次世代バッテリーなど様々な先端材料にとって有用なナノシステムと期待される。

【用語解説】

令和5年12月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html環境・エネルギー領域の金子教授、高田助教らの論文がACS Applied Materials & Interfaces誌の表紙に採択

環境・エネルギー領域の金子 達雄教授、高田 健司助教、並びに村田 英幸教授(応用物理学領域)、桶葭 興資准教授(環境・エネルギー領域)との共同研究に関する論文が米国化学会(ACS)刊行のACS Applied Materials & Interfaces誌(IF=8.758)の表紙(Supplementary cover)に採択されました。

■掲載誌

ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (12), 14569-14576.

掲載日2021年3月31日

■著者

Kenji Takada, Katsuaki Yasaki, Sakshi Rawat, Kosuke Okeyoshi, Amit Kumar, Hideyuki Murata, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Photoexpansion of Biobased Polyesters: Mechanism Analysis by Time-Resolved Measurements of an Amorphous Polycinnamate Hard Film

■論文概要

本研究では、光(紫外線)によって変形するポリ桂皮酸の変形メカニズムを解明しました。桂皮酸を含む高分子は、紫外線に対して構造中の二重結合がcis-trans異性化及び[2+2]環化付加することが知られています。しかしながら、この2種類の光反応性があるためにその変形メカニズムは解明されていませんでした。本研究では時間分解赤外分光法を行うことで変形の機序を解明し、ポリ桂皮酸が結合様式(分子の形)の違いによって収縮/膨張が起きていることを明らかにしました。

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c22922

令和3年4月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/04/20-1.html先端科学技術研究科の桶葭准教授が文部科学大臣表彰 若手科学者賞受賞

先端科学技術研究科の桶葭准教授が文部科学大臣表彰 若手科学者賞受賞

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域の桶葭 興資(おけよし こうすけ)准教授が、令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞することが決定し、文部科学省から4月6日に発表されました。

*文部科学省の発表はこちら

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。 今回の受賞は、桶葭准教授の下記の業績が評価されたことによります。

今回の受賞は、桶葭准教授の下記の業績が評価されたことによります。

若手科学者賞

■受賞者 先端科学技術研究科 准教授 桶葭 興資

■業績名 「水と共生する生体模倣高分子材料に関する研究」

| 【業績】 持続可能な社会の構築に向けて、エネルギーやマテリアルの革新が緊急課題にある21世紀の今日、数十億年の歴史を持つ生体組織が水と歩んだ進化に学ぶものは大きい。 氏は、ネイチャーテクノロジーに根差した観点から、高分子を用いた種々の生体模倣材料を創製した。高分子網目に光エネルギー変換回路の機能分子を組み込むことで、水素生成の高効率化を実現し、水分解の光化学反応を起こす反応場として人工光合成ゲル「人工葉緑体」を提唱した。一方で、自然界の乾燥環境がつくる水の蒸発界面に着目して「界面分割現象」を発見した。これを利用し、生体高分子の多糖を再組織化させる独自技術を切り拓いた。 本研究成果は、水と共に自己組織化するマテリアルの科学技術、ひいては生物多様性を育む地球社会に貢献すると期待される。 |

【主要論文】

・「Polymeric design for electron transfer in photoinduced hydrogen generation through coil-globule transition.」Angewandte Chemie International Edition 58, 7304 (2019).

・「Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.」Scientific Reports 7, 5615 (2017).

令和3年4月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/06-1.html環境・エネルギー領域の桶葭准教授の研究課題がJST「創発的研究支援事業」に採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資准教授が提案した研究課題が、科学技術振興機構(JST)の2020年度「創発的研究支援事業」に採択されました。

「創発的研究支援事業」は、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指す「創発的研究」を推進するため、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な多様な研究を、研究者が研究に専念できる環境を確保しつつ原則7年間(途中ステージゲート審査を挟む、最大10年間)にわたり長期的に支援するものです。

採択後は研究者の裁量を最大限に確保し、各研究者が所属する大学等の研究機関支援の下で、創発的研究の遂行にふさわしい適切な研究環境が確保されることを目指します。また、創発的研究を促進するため、個人研究者のメンタリング等を行うプログラムオフィサーの下、個人研究者の能力や発想を組み合わせる「創発の場」を設けることで、創造的・融合的な成果に結びつける取組を推進します。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

【研究者名】

環境・エネルギー領域 桶葭 興資 准教授

■研究課題名

DRY & WET:界面分割法による多糖の再組織化技術

■研究概要

本研究では多糖の再組織化技術の確立を目指し、独自に見出した「界面分割法」によって物質拡散やエネルギーの方向制御材料を創製します。特に、水との歴史が長い生体高分子「多糖」に着目し、乾燥環境下で形成する幾何学パターンについて系統的に探求するとともに、階層的な秩序化法則を解明します。21世紀のネイチャーテクノロジーを創発するためにも、材料工学、物理、化学、および数理の観点から挑戦します。

令和3年2月3日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/02/04-1.html環境・エネルギー領域の金子研究室学生のKulisara Budpudさんらの論文がSmall誌 (WILEY) の表紙に採択

環境・エネルギー領域の金子研究室博士後期課程学生ブッドプッド クリサラさん、桶葭 興資准教授、岡島 麻衣子研究員、金子 達雄教授らの「多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答-ナノスケールから再組織化-」に係る論文がSmall誌 (WILEY) の表紙に採択されました。

■掲載誌

Small, volume 16, issue 29 (2020) 掲載日:2020年7月23日

■著者

Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Vapor‐Sensitive Materials from Polysaccharide Fibers with Self‐Assembling Twisted Microstructures

■論文概要

本研究では、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出すとともに、さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功しました。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深く、光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築のための重要なステップとなります。

論文詳細:

https://doi.org/10.1002/smll.202001993

https://doi.org/10.1002/smll.202070159

プレスリリース本文:

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/06/11-1.html

令和2年7月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/07/29_5.html多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答 -ナノスケールから再組織化-

多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答

-ナノスケールから再組織化-

PRポイント

- ナノメートルスケールから階層的に再組織化されたマイクロファイバー

- 湿度変化に瞬間応答して曲がる天然高分子のフィルム

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科、環境・エネルギー領域の、博士後期課程大学院生ブッドプッド クリサラ、桶葭 興資准教授、岡島麻衣子研究員、金子 達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出した。さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功した。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築に重要である。

多糖は分子認識や水分保持など、乾燥環境下で重要な役割を果たす。しかし、天然から抽出された多糖が潜在的に持つ自己組織化を活用することはこれまで困難であった。特に、セルロースナノファイバーなど分子構造を制御した透明素材などはできても、外界変化への応答材料には利用されてこなかった。一方で、我々の研究グループはこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量の物性やレアメタル回収能など様々な特性を持つ多糖であることを明らかにしてきた。本研究では、1)分子・ナノメートルスケールからマイクロファイバー形成の階層化、2)界面移動による秩序立った変形、3)その多糖膜の水蒸気駆動の運動について報告した。  用いた多糖サクランのユニークな特徴として、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。乾燥した多糖フィルムの内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した(図)。 本成果は、科学雑誌「Small」誌に6/9(米国時間)オンライン版で公開された。なお、本研究は文部科学省科研費はじめ、旭硝子財団、積水化学工業、澁谷工業の支援のもと行われた。 |

<背景と経緯>

天然高分子など生体組織が水と共生して高効率なエネルギー変換を達成している事実に鑑みれば、持続可能な社会への移行に向けて学ぶべき構造と機能である。例えば、ソフトでウエットな高分子ハイドロゲルは人工軟骨や細胞足場など医用材料をはじめ、生体機能の超越が有望視されている。同時に、刺激応答性高分子を用いたケモメカニカルゲルや湿度応答する合成高分子フィルムなど、しなやかに運動するアクチュエータの研究も注目されてきた。これに対し、天然物質の多糖を再組織化させて先端材料とする研究は発展途上にある。

我々はこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量、レアメタル回収能など様々な特性を持つ天然高分子であることを明らかにしてきた。さらに直近の研究では、サクラン繊維が水中から乾燥される際に、空気と水の界面にならび一軸配向膜を形成することも見出している。

<今回の成果>

1.多糖サクランのマイクロファイバーの微細構造(図1)

用いた多糖サクランは、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。このマイクロファイバーを電子顕微鏡で観察すると、直径約50 nmのナノファイバーが束となり、ねじれた構造をとっていることが分かった。これは、人工的に形を作ったわけではなく、多糖が潜在的に持つ自己集合によるものである。他の多糖やDNAやタンパク質の自己集合体と比較しても、驚異的に大きなサイズである。

2.乾燥界面の移動によってファイバーがしなやかに蛇行・らせんを描いて変形(図2)

今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。界面移動がゆっくりの場合、マイクロファイバーが一軸配向構造、もしくは蛇行構造を形成する。一方、界面移動が早い場合、3次元的な超らせん構造を形成する。1本のマイクロファイバーが蛇行構造をとった後に超らせん構造をとることから、界面がマイクロファイバーの変形に強く寄与していると考えられる。

3.多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答(図3)

乾燥した多糖膜の内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した。時空間解析から、水滴が接近/離隔した際、曲った状態とフラットな状態を可逆的にミリ秒レベルで屈曲運動を示すことが分かる。このような瞬間応答は、湿度変化を膜中のねじれた構造が瞬時に水和/脱水和を大きな変化に増幅したためと考えられる。

<今後の展開>

天然多糖を再組織化することで、水蒸気駆動型の運動素子をはじめ、光、熱など外界からのエネルギーを変換するマテリアルの構築が期待される。多糖ファイバーに機能性分子を導入しておくことで、湿度だけでなく、光や温度の外部環境変化に応答するソフトアクチュエーターである。本研究の成果は、天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会に非常に重要である。

マイクロファイバーはナノファイバーが束になってねじれた状態。 |

A |

B |

C  図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形 図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形A. 蛇行構造をとったマイクロファイバー。B. 界面移動による高次構造化。C. 1本のマイクロファイバーが蛇行構造やらせん構造をとった様子の顕微鏡画像。 |

|

A  |

B  |

| 図3. 多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答 A. 多糖フィルムに水滴を接近させた際に示す屈曲運動と時空間解析。水滴が接近した際、ミリ秒レベルで屈曲運動を示す。 B. 屈曲変形の概念図。乾燥した多糖フィルムの内部にあるファイバーのねじれた構造がバネ様運動を引き起こし、高速な屈曲変形を示す。 |

【用語説明】(Wikipedia より)

※1自己組織化:

物質や個体が、系全体を俯瞰する能力を持たないのにも関わらず、個々の自律的な振る舞いの結果として、秩序を持つ大きな構造を作り出す現象のことである。自発的秩序形成とも言う。

※2シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

※3多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

※4サクラン:

硫酸化多糖の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

※5界面:

ある均一な液体や固体の相が他の均一な相と接している境界のことである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (WILEY) |

| Vapor-sensitive materials from polysaccharide fibers with self-assembling twisted microstructures | |

| 著者 | Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko DOI: 10.1002/smll.202001993 |

| 掲載日 | 2020年6月9日(米国時間)にオンライン掲載 |

令和2年6月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/06/11-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

環境・エネルギー領域の桶葭講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞しました。

高分子研究奨励賞は、公益財団法人高分子学会が、高分子学会年次大会等において活発に発表あるいは活動している若手会員を対象に、将来、高分子科学の発展のために貢献する人材を育成することを目的に制定しているものです。

*参考

高分子学会ホームページ

■受賞年月日

令和元年5月30日

■研究題目

界面制御による多糖の自己組織化と機能性材料の設計

■受賞概要

桶葭興資氏は、多糖水溶液が乾燥界面で起こす散逸構造の研究を行ってきた。特に、自然界にある乾燥環境が多糖に与える影響に着目し、自己組織化によるユニークなパターン形成を見出している。多糖は光合成によってつくられた重要な天然由来物質の一つで持続可能社会の構築に必須でありながらも、その多様な潜在能力を活かした先端材料として普及が進んでいない。本研究では、自己集合性多糖水溶液の界面制御下、マクロ空間を分割する現象を見出すと同時に、三次元的な配向化技術の構築に成功した。高分子科学、コロイド科学、界面化学など多方面にわたる学問分野において意義深い。また、ゲルや液晶を主とした機能性ソフトマテリアルの開発に重要な一手となり、産学面への貢献も期待される。これらの研究成果は、高分子の自己組織化の解明に貢献するとともに、機能性材料設計に重要な指針を与えるものであり、高分子研究奨励賞に値するものと認められた。

■受賞にあたっての一言

大変名誉ある賞を頂き大変嬉しく存じます。高分子学会、選考委員会、および北陸支部の皆様に深く感謝申し上げます。また、本学金子達雄教授はじめ共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学技術の発展に貢献すべく誠心誠意励んで参ります。

令和元年6月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/06/04-01.html高分子の相転移を利用した人工光合成に成功-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

ポイント

- 実際の光合成に習った光エネルギー変換システムの構築

- 高分子の可逆的相転移挙動を利用して高効率な水素生成に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科環境・エネルギー領域の桶葭興資講師らは東京大学大学院の吉田亮教授と共同で、電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し、高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した。

石油ショック以来、持続可能社会の実現に向けて人工光合成*1が注目を浴び、様々なシステムが考案されてきた。しかし、実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような、水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対し本研究では、機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう、高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。 まず、刺激応答性高分子*2のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))*3に電子伝達分子ビオロゲン*4を導入すると、その酸化/還元*5状態によって高分子の相転移*6温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen) は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル - グロビュール転移*7を伴い、加速的に電子伝達して水素を生成する。光エネルギーが与えられた際、光励起電子をビオロゲン分子が受けると、その周辺の高分子は疎水的となる。これが、界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み、電子を渡して水素生成する。実際、可視光エネルギーを用いた水素生成は、相転移温度付近で10%を超え、高い量子効率が達成された。 従来の溶液システムによる人工光合成では、液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり、反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり、粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に、高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られた。 高分子相転移現象は、ソフトアクチュエータ*8やドラッグデリバリーシステム*9の開発に広く利用されてきたが、今回の光エネルギー変換への利用は画期的である。本成果により、可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待される。  本成果は、4月25日付WILEY発行Angewandte Chemie International Edition (オンライン版) に掲載された。なお、本研究は科学研究費補助金などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

可視光エネルギーにより水を完全分解 (2H2O + hν → 2H2 + O2) する反応場として、高分子網目中に機能分子を配置した光エネルギー変換システムを構築することが期待される。

<論文情報>

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (WILEY) |

| 論文題目 | Polymeric Design for Electron Transfer in Photoinduced Hydrogen Generation through a Coil-Globule Transition |

| 著者 | Kosuke Okeyoshi, Ryo Yoshida |

| 掲載日 | 2019年4月25日付、オンライン版 |

| DOI | 10.1002/anie.201901666 |

<用語解説>

*1. 人工光合成

光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は、水・二酸化炭素と、太陽光などの光エネルギーから化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、広義の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。

*2. 刺激応答性高分子

温度やpHなど外部刺激に応答して可逆的に親・疎水性など物理化学的性質を変化させる高分子のこと。

*3. ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)

この高分子水溶液は、32度付近で下限臨界温度型の相転移挙動を示す。最も広く研究されている刺激応答性高分子。

*4. ビオロゲン

4,4'-ビピリジンの窒素原子上をアルキル化したピリジニウム塩のこと。農薬の他、生物学や光触媒反応、エレクトロクロミック材料などの研究で使用されている。

*5. 酸化/還元

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のこと。

*6. 相転移

ある系の相が別の相へ変わることを指す。熱力学または統計力学的において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

*7. コイル - グロビュール転移

分子鎖が広がったランダムコイル状態から凝集したグロビュール状態をとること。またその逆の状態変化のこと。今回の場合、高分子がランダムコイル状態で親水的、グロビュール状態で疎水的な性質を持つ。

*8. ソフトアクチュエータ

軽量で柔軟な材料が変形することによりアクチュエータとして機能する材料、素子、デバイスのこと。

*9. ドラッグデリバリーシステム

体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのこと。

令和元年5月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が旭硝子財団の研究助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が旭硝子財団の研究助成に採択されました。

旭硝子財団は次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通して、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与します。当財団には4つの国内研究助成プログラムがあります。自然科学系の「研究奨励」プログラムは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究を支援するとともに、助成期間終了後には継続型グラントへの応募機会を提供します。

■採択期間

平成30年度より2年間

■研究課題

「天然多糖の非平衡環境下におけるマクロ空間認識」

■研究概要

天然多糖の水溶液を乾燥させる空間を工夫すると高分子の膜を組織的に形成することを見出している。ここで析出と水和の非平衡状態の制御を行うことによって新たな材料設計の構築を目指す。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成30年4月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/26-1.html第60回J-BEANSセミナー「水と自然がつくる綺麗なパターン」

| 開催日時 | 平成30年5月28日(月) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 水と自然がつくる綺麗なパターン |

| 講 演 者 | 環境・エネルギー領域 桶葭 興資講師 |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2018/04/23-1.html