研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」 -汎用ポリマーの高性能化に道-

「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」

-汎用ポリマーの高性能化に道-

ポイント

- ポリマーの物性に影響を及ぼす長鎖分岐の構造を世界で初めて直接計測

- ポリマーの合成・構造・物性の相関を解明し高性能化を実現する道を拓いた

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の篠原健一准教授と住友化学(株)先端材料開発研究所の柳澤正弘主任研究員は、ポリエチレンの長鎖分岐(LCB)の構造を液中高速原子間力顕微鏡(高速AFM)イメージング法によって世界で初めて明らかにした。

ポリマー材料の物性は高分子鎖の構造と強く相関しており、分岐構造を有する場合では分岐鎖長や分岐数などの微細構造によって材料物性は大きく変化する。しかしながら、高分子の構造が複雑であることと同時に分析法の限界から、とくにポリエチレンの長鎖分岐の微細構造は未解明であった。 今回篠原研究室と住友化学(株)の産学連携グループは、高圧法ポリエチレンのうちチューブラープロセスで製造された低密度ポリエチレン(LDPE)の高分子鎖の構造を高速AFMで1分子イメージングしたところ、低密度ポリエチレンの長鎖分岐の鎖長や分岐点間隔などの計測に成功した。その結果、162 nmの主鎖に3本のLCBが確認され、各LCBの長さは10, 31, 18 nmと計測された。また各LCBの位置は主鎖末端から33, 70, 78 nmにあった。 このようにポリマー鎖の構造を計測・数値化できた意義は大きく、これまで不明確であった重合反応条件と生成ポリマーの分子構造との関係、さらにポリマー材料物性とポリマー分子構造との関係を明確化する新しい研究開発手法が確立された。ポリマーの合成・分子構造・物性の相関を明らかにすることで、より高性能なポリマー材料の開発を実現する明確な分子設計指針を与える。 本成果は英国Scientific Reports誌(インパクトファクター 4.525)に7月5日(金)に公開された。 |

図(A)世界で初めて捉えたポリエチレンの長鎖分岐構造(AFM像)サイズ横278 nm、縦209 nm、高さ18 nm。(B)分子鎖長の計測結果。(C)ワイヤーモデル(赤色は主鎖、黒色は3本の各LCBを示す)。

<今後の展開>

今回開発された長鎖分岐構造の直接計測法を用いて、他のグレードのポリマーについても分岐鎖を直接計測することで、材料物性との相関関係をパラメータ化と同時に序列化する。これによって、ポリマー分岐構造と物性の分子レベルでの関係が体系化され、従来経験に頼っていた材料開発が効率化・加速化する。そして究極的には、望む特性の材料が製造できる「夢のオーダーメイド材料開発」が実現する。

<用語解説>

*1 ポリエチレン

世界で最も生産されているポリマー。略称はPE。エチレン(CH2=CH2)の重合反応によって得られるポリマー(高分子)。高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、超高分子量ポリエチレンなど種々のPEが製造されている。容器や包装用フィルムをはじめ様々な用途があり、人工股関節に使用される耐摩耗性のPEもある。

*2 長鎖分岐

炭素数が6以上からなる分子鎖を言う。一方、炭素数6未満の分子鎖は短鎖分岐と言う。長鎖分岐の長さや本数などの違いでポリマー材料の性質が大きく左右される重要な高分子の構造。

*3 高速AFM

一秒間に数枚以上の顕微鏡像を取得出来る原子間力顕微鏡(AFM)。ナノメートルスケールの空間分解能を有するのでポリマー鎖一本の構造やさらにその動きもリアルタイムで撮影できる最先端の顕微鏡。

*4 チューブラープロセス

管型(チューブラー)の重合反応器を用いる製造方法。PEの製造においてはフィルム用途に適する性質のポリマーを与える。

*5 低密度ポリエチレン

略称はLDPE。原料のエチレンを触媒と共に高温・高圧条件下で重合して得られるPE。単純な直鎖状高分子とはならず分子中に幾つもの短鎖分岐と長鎖分岐を有する。

<論文>

| 掲載誌 | Scientific Reports |

| 論文題目 | Direct Observation of Long-Chain Branches in a Low-Density Polyethylene |

| 著者 | Ken-ichi Shinohara, Masahiro Yanagisawa, Yuu Makida |

| https://www.nature.com/articles/s41598-019-46035-9 |

令和元年7月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/07/09-1.html高分子の相転移を利用した人工光合成に成功-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

ポイント

- 実際の光合成に習った光エネルギー変換システムの構築

- 高分子の可逆的相転移挙動を利用して高効率な水素生成に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科環境・エネルギー領域の桶葭興資講師らは東京大学大学院の吉田亮教授と共同で、電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し、高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した。

石油ショック以来、持続可能社会の実現に向けて人工光合成*1が注目を浴び、様々なシステムが考案されてきた。しかし、実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような、水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対し本研究では、機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう、高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。 まず、刺激応答性高分子*2のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))*3に電子伝達分子ビオロゲン*4を導入すると、その酸化/還元*5状態によって高分子の相転移*6温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen) は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル - グロビュール転移*7を伴い、加速的に電子伝達して水素を生成する。光エネルギーが与えられた際、光励起電子をビオロゲン分子が受けると、その周辺の高分子は疎水的となる。これが、界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み、電子を渡して水素生成する。実際、可視光エネルギーを用いた水素生成は、相転移温度付近で10%を超え、高い量子効率が達成された。 従来の溶液システムによる人工光合成では、液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり、反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり、粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に、高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られた。 高分子相転移現象は、ソフトアクチュエータ*8やドラッグデリバリーシステム*9の開発に広く利用されてきたが、今回の光エネルギー変換への利用は画期的である。本成果により、可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待される。  本成果は、4月25日付WILEY発行Angewandte Chemie International Edition (オンライン版) に掲載された。なお、本研究は科学研究費補助金などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

可視光エネルギーにより水を完全分解 (2H2O + hν → 2H2 + O2) する反応場として、高分子網目中に機能分子を配置した光エネルギー変換システムを構築することが期待される。

<論文情報>

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (WILEY) |

| 論文題目 | Polymeric Design for Electron Transfer in Photoinduced Hydrogen Generation through a Coil-Globule Transition |

| 著者 | Kosuke Okeyoshi, Ryo Yoshida |

| 掲載日 | 2019年4月25日付、オンライン版 |

| DOI | 10.1002/anie.201901666 |

<用語解説>

*1. 人工光合成

光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は、水・二酸化炭素と、太陽光などの光エネルギーから化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、広義の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。

*2. 刺激応答性高分子

温度やpHなど外部刺激に応答して可逆的に親・疎水性など物理化学的性質を変化させる高分子のこと。

*3. ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)

この高分子水溶液は、32度付近で下限臨界温度型の相転移挙動を示す。最も広く研究されている刺激応答性高分子。

*4. ビオロゲン

4,4'-ビピリジンの窒素原子上をアルキル化したピリジニウム塩のこと。農薬の他、生物学や光触媒反応、エレクトロクロミック材料などの研究で使用されている。

*5. 酸化/還元

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のこと。

*6. 相転移

ある系の相が別の相へ変わることを指す。熱力学または統計力学的において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

*7. コイル - グロビュール転移

分子鎖が広がったランダムコイル状態から凝集したグロビュール状態をとること。またその逆の状態変化のこと。今回の場合、高分子がランダムコイル状態で親水的、グロビュール状態で疎水的な性質を持つ。

*8. ソフトアクチュエータ

軽量で柔軟な材料が変形することによりアクチュエータとして機能する材料、素子、デバイスのこと。

*9. ドラッグデリバリーシステム

体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのこと。

令和元年5月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html学生の米澤さんが笹川科学研究助成に採択

学生の米澤 隆宏さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、高村研究室)が公益財団法人・日本科学協会笹川科学研究助成に採択されました。

笹川科学研究助成は、課題の設定が独創性・萌芽性をもつ研究、発想や着眼点が従来にない新規性をもつ若手の研究を支援しています。

■採択期間

2019年4月1日~2020年2月10日

■研究課題

界面状態の理解に基づく半導体/絶縁体基板上へのシリセン成長と物性・形成機構の解明

■研究概要

Siの二次元結晶である「シリセン」は理論的に新奇量子現象の発現やそれを利用した次世代電子デバイスへの応用が期待されていますが、合成報告されたシリセンの殆どが金属基板を用いているため、シリセン自体の物性の殆どが未解明のままとなっています。本研究では半導体/絶縁体基板上へのシリセン合成を試み、電子線/X線を用いた分析や原子分解能顕微鏡観察、計算による解析などの多角的な評価を通じて、シリセンの物性・形成機構の解明を目指します。

■採択にあたって一言

私のシリセンに関する研究が伝統のある笹川科学研究助成に採択されたことを大変嬉しく思います。シリセンの物性解明、実用化に向け、本助成を通し、その取り組みを一層と加速したく思います。本研究課題を採択して下さった公益財団法人日本科学協会に心より感謝申し上げます。また、本研究を進めるにあたり多くのご助言を頂きました主指導教員の高村由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師、研究室のメンバー及びスタッフの方々にも深く感謝致します。

令和元年5月10日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/05/10-1.html「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発 -細胞組織工学へ新たな道-

「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発

-細胞組織工学へ新たな道-

|

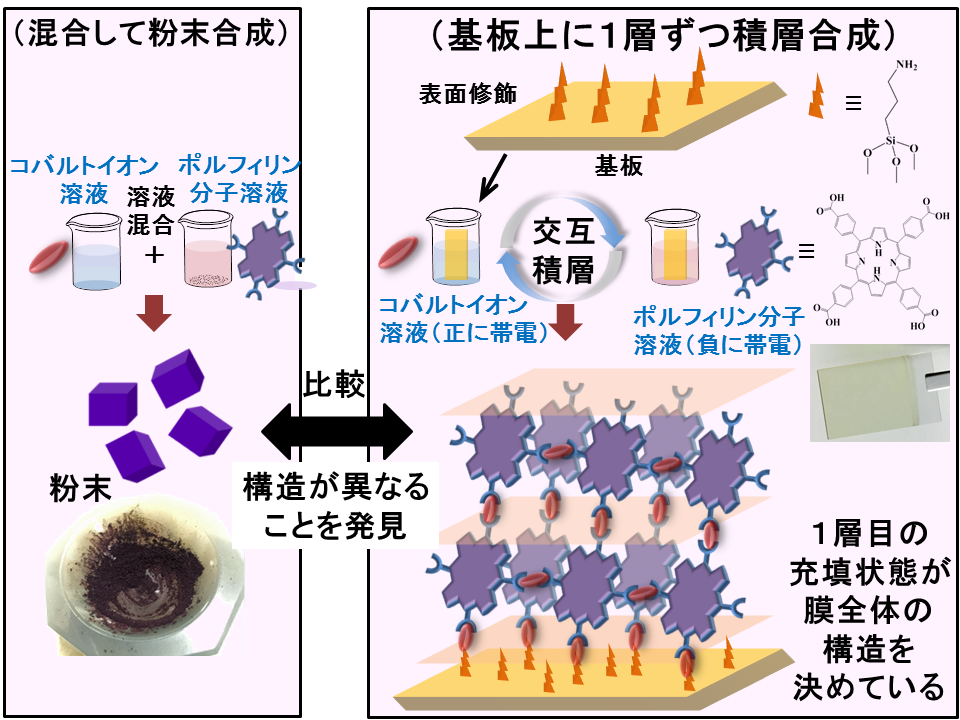

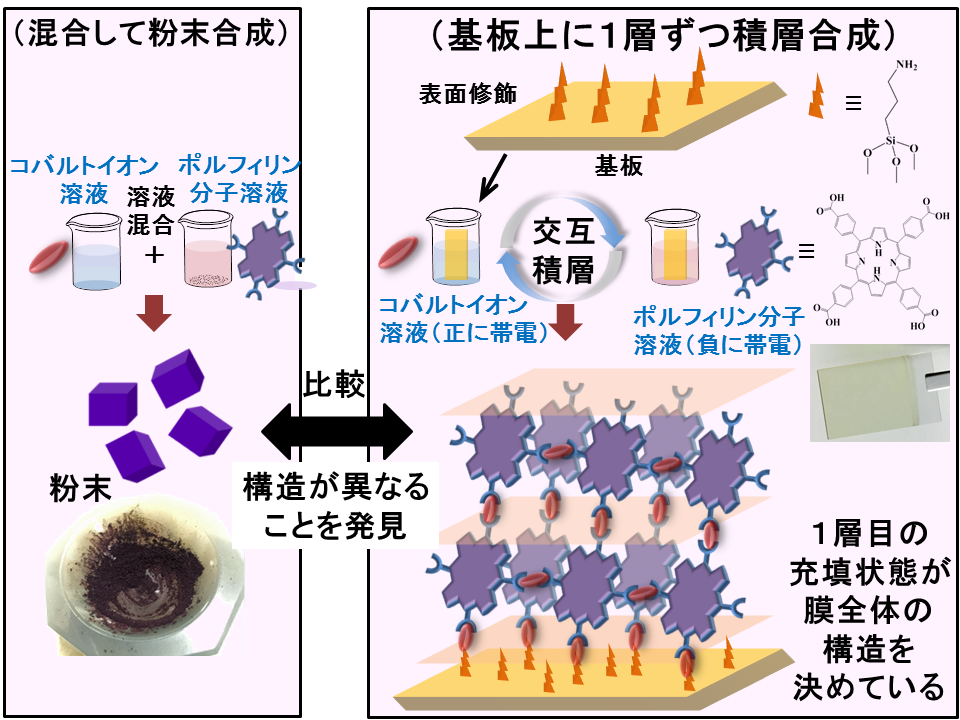

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子研究室らは、日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)の新しい機能を発見しました。3Dプリンターで凹凸にパターン化したポリスチレン基板(武藤工業株式会社作成)の上でサクランゲルを作成することで、このパターンが転写されたゲルを得ました。ゲル内部の分子配列は特殊であり凹部のみでサクラン分子鎖が配向し、細胞をその上に播種すると細胞のほとんどがそれに沿って伸展することが見いだされました。

スイゼンジノリは日本固有種の食用藻類で福岡県、熊本県の一部で地下水を利用し養殖されています。このスイゼンジノリの主成分であるサクランは、2006年本学の岡島らによって発見され、天然分子の中で最も大きな分子量を持ち、高い保水能力(ヒアルロン酸の5倍~10倍)と抗炎症効果を持つ新機能物質として注目され、現在では化粧品を中心に幅広く用いられています。研究チームは昨年このサクランの高い保水能力に着目し、サクラン・レーヨン混紡繊維"サク・レ"を作製するなど、人体に接触する材料としての研究を進めてきました。並行してサクランが作るゲルの細胞適合性などを系統的に研究する中で、今回の発見に至りました。 このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。これが細胞を並べるメカニズムです。また、サクランは光合成を行うラン藻(スイゼンジノリ)が作る物質であるため、空気と水と日光さえあれば作ることが可能であり、生産時に大気の二酸化炭素(CO2)削減に貢献する究極にエコな物質といえます。  写真 パターン化サクランゲル(左:ゲル,右:ゲル上の伸展細胞) 本成果はアメリカ化学会誌 [ACS Applied Materials & Interfaces(インパクトファクター8.1)] でオンライン公開され近く印刷公開予定です。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、iPS細胞の発見に端を発し、細胞組織工学の分野が活発化してきています。しかし、細胞を配向させる技術が無いと人工臓器も単なる分化細胞の塊にすぎません。そこで、細胞を適所で配向させる技術が待たれています。

<作製方法>

3Dプリンタで作成したマイクロプラスチック棒のアレイの上にサクランをキャストした。得られたフィルムはプラスチック棒の間でサクランが棒に対して垂直に配向することが分かりました(図1)。

<今回の成果>

このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。この上に、L929マウス線維芽細胞を播種した所、細胞はサクランの配向に応じてパターン化した配向性を示すことが分かりました(図2)。

<今後の展開>

ほとんど全ての臓器は配向しており細胞を配向させるこの技術は組織工学に極めて有用と考えられる。サクランは元来緊急時の火傷治療膜、臓器癒着防止膜、湿布剤に応用できると報告してきましたが、今回人工血管、人工皮膚など、組織工学用基板へ応用展開も期待できます。

| <参考図> | ||

|

|

|

| 図1 3Dプリンタで作成した基板上でキャストしたサクランの偏光顕微鏡注3)写真(530nmの鋭敏色板使用) 左2つは上からの観察、右は横からの観察 | ||

|

||

| 図2 播種した細胞の写真(ほぼすべての細胞が左右に伸展している) | ||

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島らによって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成31年1月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/21-1.html水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.html金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系

酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

ポイント

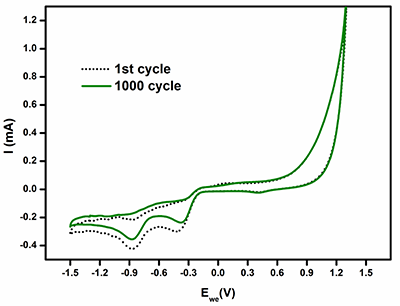

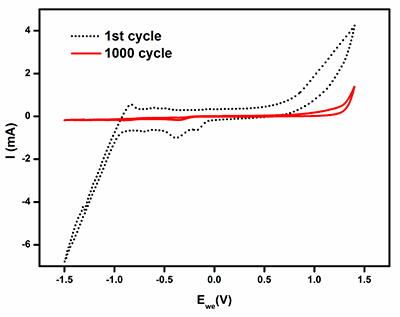

- 1000回の電気化学サイクルを経ても高い電気化学的安定性を示す非金属型有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功した。同様の条件で失活する市販品とは対照的な特性である。

- 得られた材料は明確な構造を有しており、酸素還元反応の機構の解明にも寄与するアプローチである。

- 水溶液系のみならず、非水系(Li塩溶存下)においても優れた酸素還元反応触媒活性を示し、燃料電池のみならず、リチウム―空気電池をはじめとする金属―空気電池への適用にとっても有用と考えられる。

|

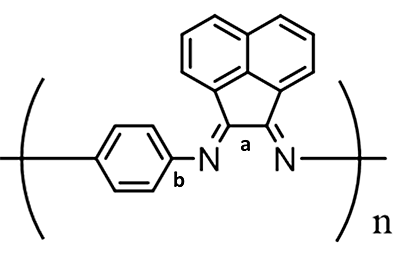

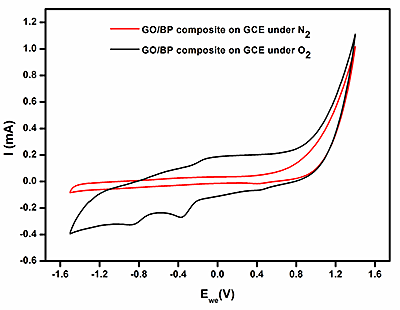

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見 紀佳教授、サイゴウラン パトナイク大学院生、ラーマン ヴェーダラージャン(元JAIST助教、現インド国立燃料電池研究所)らの研究グループはビスアセナフテンキノンジイミン(BIAN)骨格を有する新規π-共役系高分子(BP)(図1)を開発し、金属を含まない本材料が優れた酸素還元反応特性及び高い電気化学的耐久性を示すことを見出した。 今日、酸素還元反応は燃料電池及びリチウム―空気電池*1のデバイス作動における律速段階として知られており、その効率がデバイスの性能を左右することが広く認識されている。 成果は米国化学会のACS Applied Energy Materials オンライン版に3/15に掲載された。 |

<今後の展開>

本研究では、金属を含まない新たなカテゴリーの明確な構造を有する高分子系酸素還元反応触媒を戦略的に創出することに成功した。本アプローチでは今後合成手法のバリエーションによる更なる構造制御や異なる特性を有した活性点の随意なデザインが可能と考えられる。高温でのアニーリング処理が必要な材料と比較して厳しい条件を必要としない利点があり、これまでに報告されている非金属系酸素還元触媒として知られる最善の材料と同等の特性を示していることから、更なる発展が期待できる。

燃料電池及びリチウム―空気電池用カソード電極材料としての展開が期待される。

図1 BIAN構造を有するπ-共役系高分子(BP)の構造

図2 窒素雰囲気下及び酸素雰囲気下におけるGO/BPのサイクリックボルタモグラム

(At 50 mV/sec in 0.1M KOH (RE: Hg/HgO, CE:Pt wire, WE: Catalyst coated GCE)

図3 1000回の電気化学サイクルを経たBIAN系高分子の電気化学的安定性の検討

図4 1000回の電気化学サイクルを経たVulcan-XC(市販品;白金/炭素系触媒)の電気化学的安定性の検討

図5 DFT計算によるBIAN系高分子の最適化構造と電荷分布

<用語解説>

※1)リチウム―空気電池

リチウム―空気電池は金属リチウムを負極活物質、酸素を正極活物質とした充放電可能な電池である。リチウムイオン2次電池と比較すると、理論的に貯蔵可能なエネルギー容量は10倍程度と極めて高い。正極の活物質として空気中の酸素を利用すれば正極は容量を制限しないことから、次世代電池として多大な期待を集めている。

※2)サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成30年3月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/03/19-1.html銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

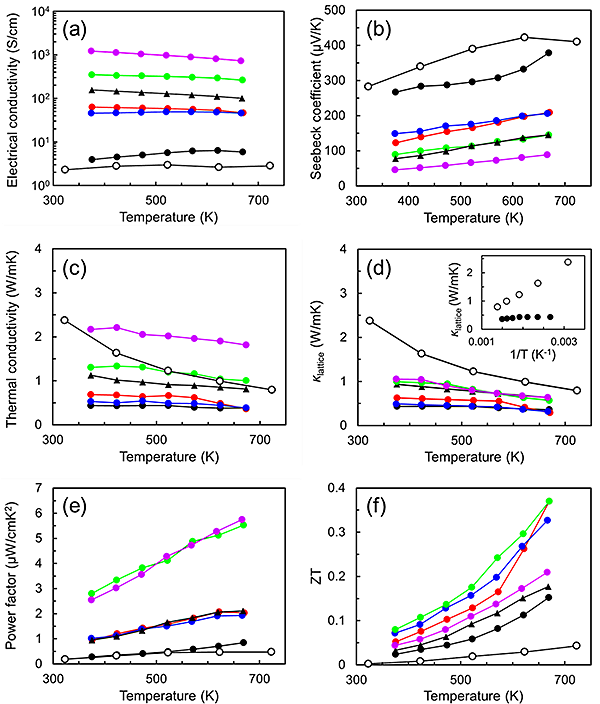

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/01/04-1.html環境・エネルギー領域の小矢野教授の研究室が高性能多孔質熱電材料の創製に寄与

環境・エネルギー領域の小矢野幹夫教授の研究グループは、NEDOの「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」プロジェクトにおいて株式会社白山(本社:金沢市)、石川県工業試験場(金沢市)と共同研究を行い、従来のn型熱電材料に対し6割以上の出力因子の性能を有する多孔質p型マグネシウムシリサイド系熱電材料の創製に世界で初めて成功しました。

この研究過程で、同研究室の宮田全展助教は、密度汎関数理論・最適化擬原子基底関数に基づく第一原理ソフトウェアパッケージOpenMXと電子輸送計算コードBoltzTraPを用いて、詳細な電子構造計算に基づく物性予測を行い、当該高性能材料の性能最適化への重要な指針を与えました。またJAISTの恵まれた計算環境と評価装置群を活用し、計算機シミュレーションによる熱流解析や多孔質構造の分析も行いました。

今回開発された新規熱電材料は、今後、自動車エンジンの排熱や産業分野における300~400℃の未利用熱エネルギーを電力に変換する低コスト・高耐久性熱電変換モジュールへ応用されることが期待されています。

「熱電変換技術」はゼーペック効果やペルチェ効果を用いて、熱エネルギーと電気エネルギーを相互に変換する技術です。小矢野研究室では熱電変換技術のキーテクノロジーとなる、新しい熱電材料の開発、熱電現象の計測、およびプリンティング熱電モジュール開発などの研究を行っています。今般は、地殻埋蔵量の多い元素で構成された環境に優しい新材料「多孔質Mg-Sn-Si」の開発に、研究室の資産を活用することができたことを喜んでいます。これからも熱電変換技術を中心として、省エネルギー・持続可能な社会の構築へ寄与していきたいと考えています。

NEDO プレスリリース

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100876.html

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/22-2.html「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発 -日本固有バイオマスからの新機能繊維-

「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発

-日本固有バイオマスからの新機能繊維-

ポイント

- 従来の機能性繊維には乾燥肌には痒みを与えるなどの問題点があった

- 独自の技術でサクランとレーヨンを混合紡糸することに成功

- 新繊維は従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を示すことが分かった

- サクランの導入によりレーヨンの表面構造が変化することを発見

- 新機能繊維として高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化へ期待

|

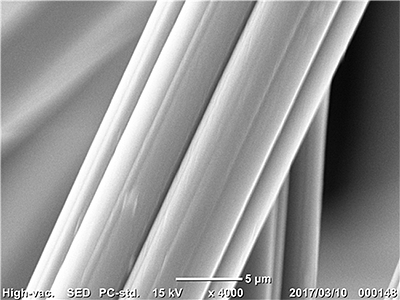

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子達雄教授らは、グリーンサイエンスマテリアル株式会社(GSM、社長金子慎一郎、熊本県熊本市)およびオーミケンシ株式会社(社長石原美秀、大阪市中央区)とともに、レーヨンに日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)を練り込む独自技術を開発し、従来のレーヨンより抱水性を26%も向上させる新素材の作製に成功しました。伊藤忠商事子会社の株式会社ロイネ(社長・木下昌彦、大阪府箕面市)が主に乾燥肌・ベビー向け下着として製品化・販売を目指します。   写真 サク・レ(左:実体像、右:走査型電子顕微鏡像「レーヨンのスムーズな表面がサクランでおおわれている」) そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を試作したところ、その吸放湿性は綿ベア天竺よりも20%高まることが分かりました。この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、従来化学繊維を改良することで開発される新機能繊維が注目され我々のQOL向上に役立っています。しかし化学繊維は敏感肌や乾燥肌の痒みの原因となる場合もあり天然素材、例えば綿やレーヨン注3)、シルク等の優れた保湿性能が見直されています。しかし、従来のレーヨンの保湿力は限界があり、これが下着や裏地に使用された場合、乾燥肌や敏感肌の方々に更に心地よく着用してもらうためには保湿力向上の改善が望まれています。

<作製方法>

「セルロースをビスコース法で溶解した原液に独自技術でサクランを混合し、レーヨン繊維にサクランを練り込みます。

<今回の成果>

レーヨン繊維にサクランを練り込む条件の最適化を行い混紡糸を作製しました。これにより、レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが走査型電子顕微鏡注4)により分かりました(参考図1)。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面にサクランが存在していることが確認できます。さらに、このサク・レ(0.1%)に水を少量添加したところ水を2.78倍程度吸収することが偏光顕微鏡注5)観察により分かりました。この値はレーヨンのみの観察結果2.16倍と比較すると、サクラン添加により28%程度吸水量が向上したということとなります(参考図2)。

実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かりました。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているためレーヨン繊維の持つ独特なソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品より遥かにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されました。そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を混編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも20%高まることが分かりました。

<今後の展開>

この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。

<参考図>

|

| サク・レの実体像 |

| 従来レーヨン | 0.1% サクラン+レーヨン |

|

|

図1 サク・レの走査型電子顕微鏡像 レーヨンのスムーズな表面(左図)がサクランでおおわれている(右図)

|

|

図2 サク・レの偏光顕微鏡像 水添加により繊維の直径が平均約15ミクロン(左図)から平均約25ミクロン(右図)に増加したことが分かる。また、水添加後も分子配向による繊維の着色が維持されていることが分かる。

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が13μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で10μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島麻衣子によって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)レーヨン

絹に似せて作った再生繊維であり光線(英:ray)と綿 (cotton) を組み合わせた言葉である。パルプなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし、酸の中で紡糸(湿式紡糸)して製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と異なり、加工処理したあと埋めると土に還る。そのため、レーヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされる。絹に似た光沢・手触りが特徴。洋服の裏地などに用いられる。

注4)走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡の一種。電子線を絞って電子ビームとしてサンプルに照射し、そこから放出される二次電子、反射電子等を検出する事でサンプルの表面の構造を微細に観察できる。細い電子線で試料を走査(scan)し、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察試料は高真空中(10-3Pa以上)に置かれ、この表面を電界や磁界で絞った電子線(焦点直径1-100nm程度)で走査する。走査は直線的だが、走査軸を順次ずらしていくことで試料表面全体の情報を得る。

注5)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成29年7月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/07-1.html環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞

環境・エネルギー領域の江東林教授が日本化学会において学術賞を受賞しました。

学術賞は、化学の基礎または応用のそれぞれの分野において先導的・開拓的な研究業績をあげた者で、優れた業績をあげた日本化学会会員に授与されるものです。今回は「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」の業績が評価されての受賞となります。江教授の研究は、独創性が極めて高く、その業績は国際的にも高く評価されています。

表彰式は、日本化学会の第97春季年会会期中の3月17日、慶應義塾大学日吉キャンパスで行われます。また、江教授による受賞講演が年会中の3月18日に行われます。

■受賞年月日

平成29年1月17日

■タイトル

「2次元共有接合によって形成される有機骨格構造材料の設計と機能開拓」

■概要

2次元有機高分子は、共有結合で有機ユニットを連結し、結晶性原子層を生成し、積層して共有結合性有機骨格構造を形成します。2次元共有結合性有機骨格構造は、これまでに困難であった合成高分子の高次構造制御を可能とする新型高分子として、また、規則正しく並んだナノ細孔が内蔵されているため、設計可能な多孔材料としても大いに注目されています。江教授は、世界に先駆けて設計原理を確立するとともに、合成反応の開拓と材料の創製を通じて、この分野の基礎を築き上げました。周期的な骨格配列および規則正しい1次元多孔構造を持ち合わせているという構造特徴を明らかにし、骨格および細孔構造を精密制御できる手法を開拓しました。特異な分子空間における光子、エキシトン、電子、ホール、スピン、イオンおよび分子との相互作用をいち早く解明し、それらに基づいた機能開拓を行い、世界で分野の発展を先導しました。これまでに、半導体や発光、光電導、光誘起子移動、電荷分離、光電変換、エネルギー貯蔵、不斉触媒、二酸化炭素吸着など2次元ならではの様々な優れた機能を開拓しました。これらの成果は、2次元共有結合性有機骨格構造が環境・エネルギー問題に挑戦できる次世代革新材料としての高い潜在能を示唆しております。

参考: http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/jiang/

■受賞にあたって一言

長年にわたる基礎研究の斬新さ、重要さが評価されてうれしい。私一人の研究でなく、日々一緒に頑張ってくれた院生や共同研究者に深く感謝を伝えたい。これからも学生とともに2次元物質に秘められている世界を開拓していきたい。

平成29年1月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2017/01/25-1.html特別研究学生のトバイアス・ギルさんがRamsay Medalを受賞

特別研究学生のトバイアス・ギルさん(博士後期課程3年、応用物理学領域・高村(由)研究室、UCL-JAIST協働研究指導プログラム在籍中)がRamsay Medalを受賞しました。

Ramsay Medalは、University College London(UCL)のDepartment of Chemistryの博士課程最終学年で学ぶ最優秀の学生に1923年から毎年授与されてきた栄誉あるメダルです。メダルの名前の由来であるSir William Ramsayは、1887年から1913年まで同Departmentで教授を務め、1904年にノーベル化学賞を受賞した化学者です。

参考 https://www.ucl.ac.uk/chemistry/about-us/history/history-ramsaymedal

トバイアス・ギルさんはUCL-JAIST協働研究指導プログラムの一期生で、UCLのCyrus Hirjibehedin先生とJAISTの高村由起子准教授による協働研究テーマ「シリコン及びシリセン上の原子・分子スピントロニクス」のもとに選抜された学生です。

UCL-JAIST協働研究指導プログラムの詳細 http://www.jaist.ac.jp/ms/news/20120725-132457.html

■受賞年月日

平成28年7月1日

(メダルは11月に開催されるannual UCL Chemistry Department Dinnerにおいて授与)

■研究課題

「二次元材料シリセンの電子的・磁気的特性の制御」

"Controlling the electronic and magnetic properties of the two dimensional material silicene"

■研究課題概要

ケイ素版グラフェンと言える新しい二次元材料「シリセン」の上にケイ素や磁性を持つコバルトを蒸着し、それらの原子がシリセンと相互作用することでシリセンの電気的・磁気的な性質がどう変化するのかを走査トンネル顕微鏡を用いた実験から明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

To be awarded the Ewing prize, and Ramsay medal for best final year PhD student in the Department of Chemistry at UCL is a great honour. It is recognition of the fantastic work our collaborative team, from UCL and JAIST, has achieved. Our unique insights into the two-dimensional material silicene have only been made possible thanks to the guidance of both Dr Cyrus Hirjibehedin of UCL and Prof Yukiko Yamada-Takamura at JAIST. I owe a great debt to these two for their tutelage, and support over the past four years. I would also like to take this opportunity to thank the M3S centre for doctoral training in the Department of Chemistry at UCL, and the School of Materials Science at JAIST for their financial support. Finally, it has been a wonderful privilege to be part of the two institutes and I am sure many more great things will come from continued collaborations in years to come.

平成28年7月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/07/14-1.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.html学生のNikolaos Matthaiakakisさんの共同研究成果論文がScientific Reports誌に掲載

学生のNikolaos Matthaiakakisさん(サウサンプトン大学物理科学・工学部・ナノグループ/博士課程3年、英サウサンプトン大学との博士協働研究指導プログラム第一期生、環境・エネルギー領域・水田研究室)の共同研究成果論文がScientific Reports誌(IF 5.578)に6月9日オンライン掲載されました。

本学と英国サウサンプトン大学の物理科学・工学部は、2013年9月に博士協働研究指導プログラム協定を締結し、博士課程の2年次で相手側大学に1年滞在して共同研究を行う日⇔英双方向での学生派遣を実施しています。Nikolaos Matthaiakakisさんはこのプログラムの第一期生として、昨年7月より環境・エネルギー領域/水田研究室に在籍しています。

Scientific Reports は、ネイチャー・パブリッシング・グループ(NPG)によって2011年6月に創刊された自然科学(生物学、化学、物理学、地球科学)のあらゆる領域を対象としたオープンアクセスの電子ジャーナルです。Thomson Reuters が2015年に発表した2014 Journal Citation Reportsでは、Scientific Reportsのインパクトファクターは5.578です。

■掲載誌

Scientific Reports誌(IF 5.578)

■論文タイトル

「Strong modulation of plasmons in Graphene with the use of an Inverted pyramid array diffraction grating(逆ピラミッド型回折格子を用いたグラフェン内プラズモンの強い変調)」

■論文概要

シリコン基板に逆ピラミッド型孔を周期的に形成したアレイ構造を、2次元原子材料グラフェン膜で覆うことで、表面プラズモン(物質の表面に局在して発生する電子の集団的振動)の波長と吸収を電気的に高効率で変調できる現象を理論的に見出しました。さらに、グラフェン膜上にイオン性液体ゲートを備えることで、グラフェンの化学ポテンシャルの変調効率を高め、プラズモン励起を電気的にスイッチオン・オフさせることも可能であることもわかりました。

■掲載にあたって一言

今回の研究成果は理論解析の範囲ですが、この原理が実験的に検証されれば、将来のオンチップ光変調器、光ロジックゲート、光インターコネクト、さらに光センサーなど幅広い応用展開が期待されます。現在、応用物理学領域/村田研究室のご協力をいただきながら素子作製を進めており、英サザンプトン大学との連携も最大限に利用して研究を加速していきたいと思います。

参考:*N. Matthaiakakis, H. Mizuta and M. D. B. Charlton, Scientific Reports 6:27550 DOI: 10.1038/srep27550

水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授

水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授

平成28年6月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/15-1.html応用物理学領域の安准教授が村田学術振興財団の研究助成を採択

応用物理学領域の安東秀准教授が公益財団法人村田学術振興財団の研究助成を採択しました。

公益財団法人村田学術振興財団は、エレクトロニクスを中心とした科学技術の向上発展、及び国際化にともなう人文・社会科学的諸問題の解決に寄与するため、学術の研究に対する助成、学術的国際交流への助成等の諸事業を行い、わが国の学術研究の発展に寄与しようとするものです。

■採択期間

平成28年7月-平成29年7月

■研究課題

「NV中心ダイヤモンドロッドを用いた走査スピンプローブセンサーの開発」

■研究課題概要

ダイヤモンド中に存在する窒素-空孔複合体中心(NV中心)を走査型の磁場センサーとして用い、ナノスケールで磁気イメージングが可能な装置を開発する。特に、ダイヤモンドをレーザーカッティングの手法を用いて簡便に切り出す手法を考案すること。これを原子間力顕微鏡のプローブ先端に取り付け、共焦点顕微鏡と複合化し、簡便、且つ、高性能な装置を実現する。

■採択にあたって一言

この度は本研究助成に採択頂き、大変光栄です。村田学術振興財団および選考委員の皆様に御礼申し上げます。また、研究に貢献してくれている研究室メンバーに感謝いたします。

平成28年6月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/13-1.html