研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

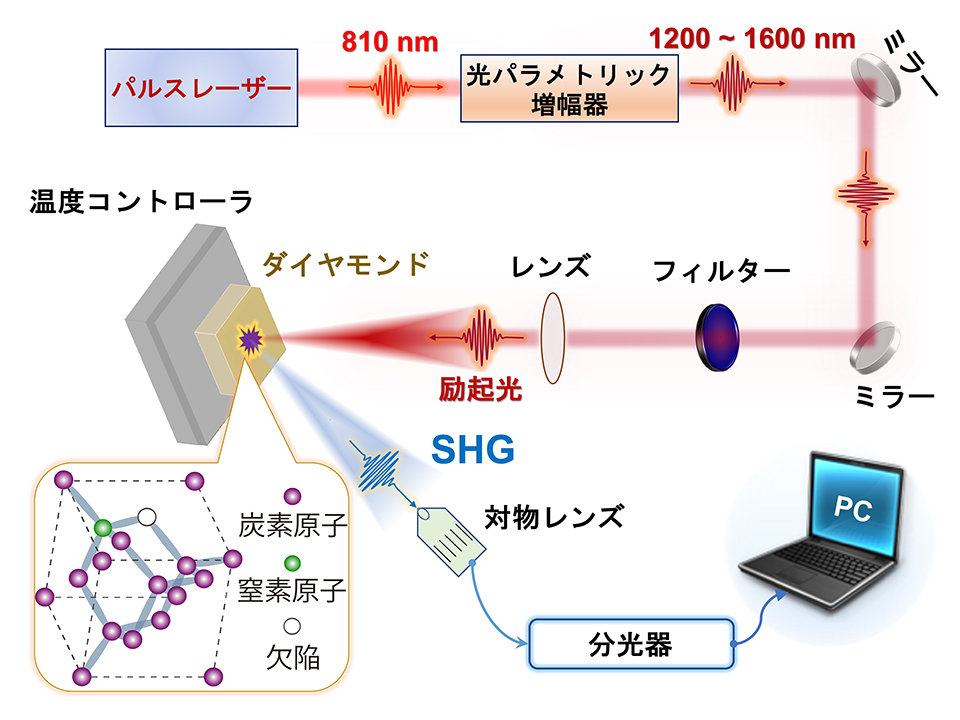

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.html量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/27-1.html環境・エネルギー領域の高田助教の研究課題が泉科学技術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 泉科学技術振興財団の研究助成に環境・エネルギー領域の高田 健司助教の研究課題が採択されました。

泉科学技術振興財団では、科学技術の振興を図り、もって社会経済の発展に寄与することを目的として、高度機能性材料及びこれに関連する科学技術の基礎研究分野における真に独自の発想に基づく新しい研究に対して助成を行っています。

*詳しくは、泉科学技術振興財団ホームページをご覧ください。

■研究者名

環境・エネルギー領域 高田 健司助教

■採択期間

令和3年10月~令和4年9月

■研究課題名

高靭性バイオポリアミドを用いた自己支持性ナノ薄膜の作製と有機ELデバイスへの応用

■研究概要

眼鏡やディスプレイパネルに用いられるアクリル樹脂やポリカーボネートなどの透明樹脂は、有機ガラスと呼ばれ、様々な材料化の研究が行われています。一方で、材料の透明性の高さと力学物性(破壊強度、弾性率、靭性)はトレードオフの関係であり、高い透明性を維持しながらも高い力学強度を発揮する材料の開発は急務の課題でした。当研究課題では、これまでに開発したバイオ由来トルキシル酸という特殊な構造を持つポリアミドが透明な非晶性高分子でありながら極めて高い靭性を示すという研究成果を発展させ、これらの薄膜化の技術の確立とそれを用いたデバイス化の検討を行うことでバイオベース発光有機ELデバイスの試作検討を目的としています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。泉科学技術振興財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。近年、様々なバイオ由来材料が注目されている中で当研究が採択されたことは、それだけ重要な課題であるとご判断いただけたものと存じます。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。これを励みに研究を加速できればと思います。

令和3年10月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/10/7-1.htmlリチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題解決に資する超高耐久性バインダーを開発

リチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題解決に資する

超高耐久性バインダーを開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題の解決に資する超高耐久性負極バインダーの開発に成功した。

- 1700回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い(45%減少)内部抵抗が観測された。

- 各種電気化学測定により、負極内部のリチウムイオンの拡散性に優れていることが分かった。本バインダー系ではイオンの拡散係数がPVDF系を15%上回った。

- ヤング率、引張強度のいずれにおいても本バインダーはPVDFと比較して大幅に優れた力学的強靭さを示した。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高耐久性バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

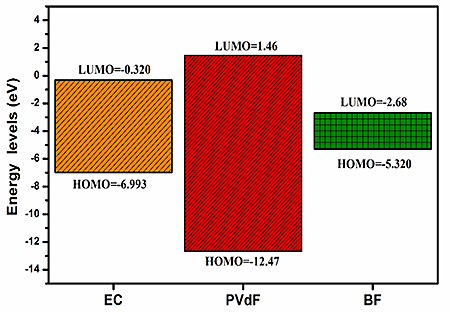

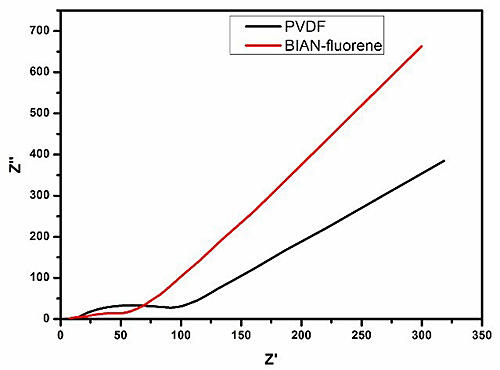

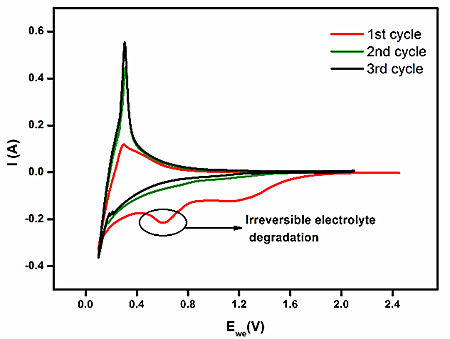

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、環境・エネルギー領域の金子 達雄教授、バダム ラージャシェーカル講師、アグマン グプタ博士後期課程学生、アニルッダ ナグ元博士研究員は、リチウムイオン2次電池*1の耐久性を大幅に向上させる負極バインダー材料(図1)の開発に成功した。 リチウムイオン2次電池は、一般ユーザーが広く認識しているように充放電能力が経年劣化することが知られている。この問題は、EV用途を始めとする高付加価値製品においては更に深刻な課題となる。リチウムイオン2次電池の劣化要因は極めて多岐にわたるが、様々な電極内における副反応によるバインダーを含む電極複合材料の変性、電極/集電体の接着力の劣化が主要因の一つと考えられている。 本バインダー材料は、アセナフテキノンと1,4-フェニレンジアミンとを酸触媒の存在下で重縮合することにより合成した(図2)。 開発したリチウムイオン2次電池用バインダーは、長く検討されてきたポリフッ化ビニリデン(PVDF)と比較すると、LUMO*2,3が低い電子構造的特徴を有し(図3)、その結果として電解液の過剰な分解による厚い被膜形成を効果的に抑制した。 サイクリックボルタンメトリー*4後に見積もられたイオン拡散係数はPVDF系と比較して15%高い値となった。また、リチウム脱挿入ピークの電位差(オーバーポテンシャル)は本バインダー材料系においてPVDF系と比較して100mV減少し、より容易なリチウムイオンの拡散を支持する結果となった。充放電後の電池セルの界面抵抗*5も本バインダーにおいて大幅に低い値を示した(62Ω;PVDF系では110Ω)(図4)。 その結果として本バインダー高分子系では1735回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示し、非常に優れた耐久性が明らかとなった(図5)。 長期充放電後の負極のXPS測定より、バインダー材料由来の窒素原子に由来するピークが明瞭に観測されたことから、電極表面に形成されている被膜は極めて薄いことが示唆された。また、バインダー構造の一部が顕著にリチウムドープされていることも明らかとなった。長期充放電後の負極のSEM像では、PVDF系では500サイクル後に大きなクラックの形成と共に集電体から剥離した様子も観測されたが、本バインダー系では1735サイクル後にも僅かなクラックの形成が観測されるにとどまった。 なお、本研究はJST未来社会創造事業の支援を受けて実施された。 |

本成果は「ACS Applied Energy Materials」(米国化学会)オンライン版に2月17日に掲載された。

| 題目 | Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene-Type Condensation Copolymer Binder for Ultralong Cyclable Lithium-ion Rechargeable Batteries |

| 著者 | Agman Gupta, Rajashekar Badam, Aniruddha Nag, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi |

| DOI | 10.1021/acsaem.0c02742 |

【今後の展開】

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

更に異なる材料組成から成る高容量負極材料への適用を進めつつある。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 LUMO:

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*3 HOMO:

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*5 電極―電解質界面抵抗:

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

令和3年3月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/03/01-1.htmlシリコン負極表面を高度に安定化するポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

シリコン負極表面を高度に安定化する

ポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

ポイント

- リチウムイオン2次電池のシリコン負極表面の劣化を抑制する人工SEIの開発に成功した。

- 350回の充放電サイクル時点で、ポリ(ボロシロキサン)をコーティングしたシリコン負極型セルは、PVDFコーティング系と比較して約2倍の放電容量を示した。

- 本人工SEIの好ましい特性の一つは自己修復能にあることがSEM測定から明らかになった。

- 充放電サイクル後に、本人工SEIを用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- LiNMCを正極としたフルセルにおいても、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系電池セルはPVDF系と比較して大幅に優れた性能を発現した。

- 低いLUMOによりポリ(ボロシロキサン)のコーティング層は初期サイクルで一部還元され、同時にリチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成する。

- ヘキサンなどの低極性溶媒にも可溶であり、多様な系におけるコンポジット化、成膜に対応性を有している。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、博士後期課程学生(当時)のサイゴウラン パトナイク、テジキラン ピンディジャヤクマールらは、リチウムイオン2次電池*1 におけるシリコン負極の耐久性を大幅に向上させる人工SEI材料の開発に成功した(図1)。 リチウムイオン2次電池負極としては多年にわたりグラファイトなどが主要な材料として採用されてきたが、次世代用負極として理論容量が極めて高いシリコンの活用が活発に研究されている。しかし、一般的な問題点としては、充放電に伴うシリコンの大幅な体積膨張・収縮によりシリコン粒子や表面被膜の破壊が起こり、さらに新たなシリコン表面から電解液の分解が起き、厚みを有する被膜が形成して電池の内部抵抗を低減させ放電容量の大幅な低下につながっていた。本研究では、自己修復型高分子ポリ(ボロシロキサン)をコーティングすることにより、シリコン表面が大幅に安定化することを見出した。 コーティングを行っていないシリコン負極、PVDFコーティングしたシリコン負極、ポリ(ボロシロキサン)コーティングしたシリコン負極をそれぞれ用いたコインセルのサイクリックボルタンメトリー測定*2 を比較すると、ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行った系においてリチウム脱挿入ピークの可逆性が大幅に改善された。これは、ポリ(ボロシロキサン)の低いLUMOレベル*3 により初期の電気化学サイクルにおいてコーティング膜が一部還元されることにより、リチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成した結果と考えられる。ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行ったシリコン表面に傷をつけた後、45℃におけるモルフォロジーの経過をSEM観察したところ、30分以内に傷が修復される様子が確認された(図2)。 このようなポリ(ボロシロキサン)の自己修復能力の結果、アノード型ハーフセルの充放電試験においてポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して350サイクル時点で約2倍程度の放電容量を示した(図3)。また、充放電サイクル後のインピーダンス測定より、好ましい界面挙動*4 によるポリ(ボロシロキサン)コーティング系の内部抵抗の低下が示された。 また、LiNMCを正極としたフルセルについても検討したところ、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して大幅に優れた性能を示した。例えば、30サイクル終了時点でのポリ(ボロシロキサン)コーティング系の放電容量はPVDFコーティング系の約3倍に達した。 本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業の支援を受けて行われた。 |

本成果は、「ACS Applied Energy Materials」(米国化学会)オンライン版に1月19日に掲載された。

| 題目 | Defined Poly(borosiloxane) as an Artificial Solid Electrolyte Interphase Layer for Thin-Film Silicon Anodes |

| 著者 | Sai Gourang Patnaik, Tejkiran Pindi Jayakumar, Noriyoshi Matsumi |

| DOI | 10.1021/acsaem.0c02749 |

【今後の展開】

自己修復能以外の他のメカニズムによりシリコンを安定化する他系との組み合わせにより相乗効果が大いに期待される。

更なる改良に向けた分子レベルでの構造改変により高性能化を図る。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる各種電極用高分子コーティング剤として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*3 LUMO:

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 電極―電解質界面抵抗:

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

令和3年1月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/26-1.html学生の米澤さんの論文がWiley社刊行Surface and Interface Analysis誌でTOP DOWNLOADED PAPER(2018-2019)の1つに選出

学生の米澤 隆宏さん(2020年3月博士後期課程修了、応用物理学領域、高村研究室)による、国際学術誌Surface and Interface Analysisに掲載された論文 "Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy" が、2018年1月~2019年12月の間に同誌に掲載された論文の中で、オンライン掲載後12ヶ月のダウンロード数において上位10%を記録したため、掲載直後に最も多く読まれた、immediate impactのある論文の1つとして認められました。

■選出された論文のタイトル

Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy

■著者

Takahiro Yonezawa, Tatsuya Murakami, Koichi Higashimine, Antoine Fleurence, Yoshifumi Oshima, and Yukiko Yamada-Takamura

■対象となった研究の内容

光デバイスや電子デバイス、スピントロニクスデバイス等への応用が期待される半導体層状物質のGaSeは従来、Se原子が三角柱型に配置された単位層構造のみを有すると考えられてきました。それに対して本研究では、分子線エピタキシー法によるGe基板上へのGaSe薄膜成長時に、従来報告例のない反三角柱型のSe原子配置をもつ単位層が基板との界面に局所形成されることを断面走査透過電子顕微鏡観察により明らかにしました。

■選出にあたっての一言

本研究の遂行にあたり熱心にご指導くださった応用物理学領域の高村由起子先生、大島義文先生、アントワーヌ・フロランス先生に心より感謝いたします。また、多くの技術的なご指導をしてくださったナノマテリアルテクノロジーセンターの村上達也様、東嶺孝一様にも深く感謝いたします。今後、この新たなGaSe相の生成機構や通常のGaSe相との構造の違いに起因した特異物性が解明されることにより、本成果がGaSe薄膜の、ひいては層状物質薄膜全体の成長技術の進展と応用可能性の拡大につながることを期待します。

令和2年5月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/05/25-1.htmlリチウムイオン2次電池の長期的安定作動を指向した高耐久性負極バインダーの開発に成功

リチウムイオン2次電池の長期的安定作動を指向した

高耐久性負極バインダーの開発に成功

ポイント

- リチウムイオン2次電池の長期的安定作動を可能にする高耐久性負極バインダーの開発に成功した。

- 500回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 各種電気化学測定により、負極内部のリチウムイオンの拡散性に優れていることが分かった。

- SEI被膜が薄く界面抵抗が低いことが示唆され、充放電後に生成するLiFの量がPVDF系の5分の1に減少したことがイオンの拡散性とSEIの力学特性の両面に寄与したと考えられる。

- 電極―電解質界面抵抗*1を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム助教、テジキラン ピンディジャヤクマール(博士後期課程学生)はリチウムイオン2次電池*2の耐久性を大幅に向上させる負極バインダー材料(図1、図2)の開発に成功した。

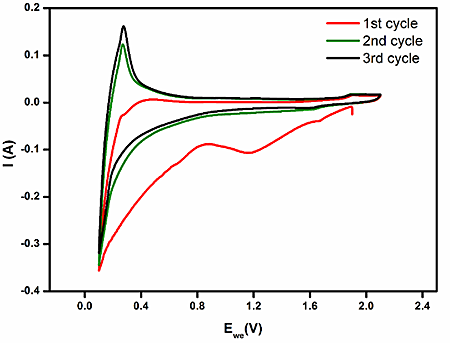

リチウムイオン2次電池は一般に長期的な使用に伴い充放電能力が経時的に劣化することは、広く知られており、ユーザーレベルでも広範に問題が認識されている。その原因は極めて多様であるが、様々な電極内における副反応によるバインダーを含む電極複合材料の変性、電極/集電体の接着力の劣化が主要因の一つと考えられる。 本負極バインダーは、市販のポリ(ビニルベンジルクロリド)を1-アリルイミダゾールとジメチルホルムアミド中80oCで48時間反応させてイオン液体構造を形成させた後に、水溶液中でLiTFSIとのイオン交換を行うことにより合成した(図2)。 開発した高分子化イオン液体型のリチウムイオン2次電池用バインダーは、長く検討されてきたポリフッ化ビニリデン(PVDF)と比較すると、 LUMO*3が低い電子構造的特徴を有する(表1)。バインダー材料が有するアリルイミダゾリウム構造は、PVDFやエチレンカーボネート(EC)が負極側で還元分解する前にイミダゾリウム環C2位が還元を受けカルベンを形成する。その結果ECの過剰な分解による厚いSEI被膜の形成は抑制される。また、アリルイミダゾリウム基の存在により、サイクリックボルタンメトリー*4後に見積もられたリチウムイオンの拡散係数はPVDF系と比較して41%高い値となり、結果として充放電レート特性も改善された。また、リチウム脱挿入ピークの電位差(オーバーポテンシャル)は高分子化イオン液体系において200.3 mVとPVDF系と比較して89.6 mV減少し、より容易なリチウムイオンの拡散を支持する結果となった(図3)。充放電後の電池セルの界面抵抗も高分子化イオン液体系において大幅に低い値を示した(36.39Ω;PVDF系では94.89Ω)(図4)。 その結果としてイオン液体系では500回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示し、非常に優れた耐久性が明らかとなった(図5)。 原因を解明するため、500回の充放電サイクル後に負極のXPS測定を行ったところ、高分子化イオン液体系では1.5倍のグラファイティックカーボンのピークが観測された。また、充放電後も負極内部のバインダー由来のN1sピークを観測可能であり、これらの結果はいずれも薄いSEI被膜の形成を示唆した。さらに興味深い観測としては、高分子化イオン液体系ではLi2CO3とLiPF6との反応の結果生成するLiFの量がPVDF系と比較して5分の1程度であった。LiF生成の抑制は、負極内のリチウムイオンの拡散性やSEIの力学的安定性の改善において、重要な結果に結び付いたと考えられる。 なお本研究は、文部科学省元素戦略プロジェクト拠点形成型(京都大学) JPMXP0112101003の支援のもと実施された。 |

成果はACS Applied Energy Materials (米国化学会)オンライン版に2月11日に掲載された。

題目: Allylimidazolium-Based Poly(ionic liquid) Anodic Binder for Lithium Ion Batteries with Enhanced Cyclability

著者: Tejkiran Pindi Jayakumar1, Rajashekar Badam1 and Noriyoshi Matsumi1, 2 *

(1: JAIST, 2: 京大触媒・電池元素戦略)

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

イオン液体構造の多様性の視点から、構造をさらに検討し最善の特性の発現に向けたチューニングを行う。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

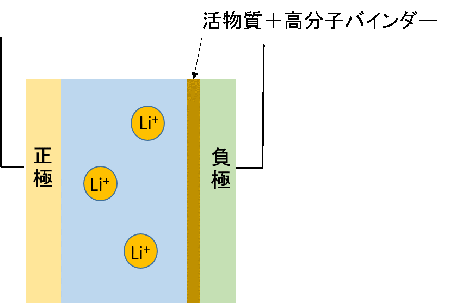

図1.Liイオン2次電池における負極バインダー

図2. 高分子化イオン液体バインダーの合成法

| Chemical Moiety (Octameric units except EC) | ELUMO (eV) | EHOMO (eV) | Bandgap (eV) |

| PVBCAImTFSI (PIL) | -11.75 | -16.28 | 4.53 |

| PVDF | 0.27 | -8.76 | -9.03 |

| EC | 0.63 | -8.23 | -9.03 |

表1.高分子イオン液体(PIL)、PVDF、ECのHOMO*5、LUMOエネルギー準位

図3.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム*4(第一サイクル)

図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル

図5.(a) 1st、100th、300th、500thサイクルにおける高分子化イオン液体系の充放電曲線、(b) 高分子化イオン液体系及びPVDF系のサイクル特性

<用語解説>

*1 電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

*2 リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*3 LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*5 HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

令和2年2月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/02/17-1.html【募集終了】平成30年度 ナノテクノロジープラットフォーム公開講座「材料の構造解析のための透過型電子顕微鏡(TEM)の基礎と実習」

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で透過型電子顕微鏡(TEM)の技術の基礎を学び、実習を行うことのできる公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 平成31年3月8日(金)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(石川県能美市旭台1-1) URL:https://www.jaist.ac.jp/top/campusmap/ |

| テーマ | 材料の構造解析のための透過型電子顕微鏡(TEM)の基礎と実習 |

| 講 師 | マテリアルサイエンス系 応用物理学領域 教授 大島 義文 ナノマテリアルテクノロジーセンター 技術専門員 東嶺 孝一 |

| 内 容 | 透過型電子顕微鏡は、金属材料、半導体デバイス、セラミックなどの欠陥や界面といった局所的な構造や組成を知るうえで欠かせない装置です。金属材料、半導体デバイス、セラミックの特性が欠陥や界面で決まることが多いことを考えると、この装置をよく知っておく必要があります。 本講座では、透過型電子顕微鏡の原理、正しい観察手法や正しいデータ解析方法などをわかりやすく解説します。デバイスや材料の研究開発に従事している多くの方に特にお勧めできる講座です。 |

| 定 員 | 5名(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先等・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (宛先 nano-net@jaist.ac.jp)またはFAX(ポスター2ページ目参照)でお申し込みください。 |

| 申込締切 | 平成31年2月18日(月)まで【定員に達しましたので募集を締め切りました】 |

| 問合わせ先 ・申込み先 |

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@jaist.ac.jp |

水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.htmlミリメートルの長距離スピン情報の変換に成功 -量子情報素子やスピンセンサーの技術開発に道-

ミリメートルの長距離スピン情報の変換に成功

-量子情報素子やスピンセンサーの技術開発に道-

ポイント

- 磁気の波(スピン波)を用いて数ミリメートル離れたスピン状態へ情報を変換する基本原理を実証

- 量子情報素子やスピンセンサーの新手法として期待

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科応用物理学領域の菊池大介研究員、安東秀准教授らは、京都大学、東京工業大学、東北大学、理化学研究所、ニューヨーク市立大学と共同で、スピン波注1)とダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)を組み合わせた長距離(約3.6ミリメートル)スピン信号変換に成功しました。

<背景と経緯>

近年、持続可能な社会の実現に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取組が活発化する中で、電子デバイスの省電力化やナノセンシング技術の高性能化が求められています。これまでデバイスに情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、情報処理に時間がかかること、多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となることなど問題がありました。これらを解決する方法として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注3)を用いるスピントロニクス素子注4)や量子情報素子(発熱を抑えるとともに情報処理時間を飛躍的に高速化できる)の実現が期待されています。従来、これらの素子では相互作用を大きくするためにスピンとスピンの距離をナノメートル程に設計する必要がありました(図2)。今回の研究では、スピンの波(スピン波)とダイヤモンド結晶中のNV中心に存在するスピン状態とを組み合わせた手法によりミリメートルの長距離でもスピン情報を伝送できることを実証しました。

<研究の内容>

今回の研究では、図3の模式図に示した実験により、スピン波とNV中心スピンを用いた長距離スピン信号変換に成功しました。先ず、直径4ミリメートルの絶縁体である磁性ガーネット (Y3Fe5O12: YIG) 注5)多結晶円板にマイクロ波と磁場を印加して、磁気の波(スピン波)を試料左端に励起します(図3(a))。この際に、表面スピン波注6)と呼ばれる、試料表面に局在し一方向にのみ伝搬するスピン波を励起します。その後、試料左端から右端へ3.6ミリメートル伝搬した表面スピン波は、試料右端上に配置されたダイヤモンド中に用意された複数のNV中心スピンを励起します。励起されたNV中心は光学的に磁気共鳴信号(ODMR)注7)やラビ振動注8)を計測することにより検出します(図3(b), (c))。今回、スピン波の共鳴周波数とNV中心の共鳴周波数が一致する条件でODMR信号が増強され、ラビ振動の周波数が高くなることを発見しました。

<今後の展開>

本研究では、スピン波とNV中心を組み合わせることで離れたスピン状態間の信号の伝送・変換が可能なことを実証しました。今後、2つのスピン状態をスピン波で接続することで、これまで困難だった長距離(ミリメートル以上でも可能)離れた2つのスピン状態間の信号の変換を可能にし(図4)、新しい量子情報素子やナノスピンセンサーを実現する技術開発に貢献することが期待されます。

|

|

| 図1 ダイヤモンド中の窒素(C)-空孔(V)複合体中心(NV中心)スピン状態 | 図2 従来のスピン変換の概念図 ナノメートル程の距離の2つのスピン状態、スピンAとスピンB間で信号を変換する。 |

|

|

| 図3 スピン波とNV中心を用いた長距離スピン信号変換の原理。(a)多結晶ガーネット(YIG)磁性体試料の左端で励起された表面スピン波は右方向へ数ミリメートル伝搬した後、試料右端上のダイヤモンド中のNV中心スピンを励起する(スピン変換)。励起されたNV中心は光学的磁気共鳴検出法(ODMR)により磁気共鳴(b)やラビ振動(c)として検出される。 | |

|

|

| 図4 今後の展開。長距離離れた2つのスピン状態、スピンAとスピンBをスピン波で接続する。 | |

<論文情報>

掲載誌:Applied Physics Express

論文題目:Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves

著者:Daisuke Kikuchi, Dwi Prananto, Kunitaka Hayashi, Abdelghani Laraoui, Norikazu Mizuochi, Mutsuko Hatano, Eiji Saitoh, Yousoo Kim, Carlos A. Meriles, Toshu An

Vol.10, No.10, Article ID:103004

掲載日:10月2日(英国時間)公開 DOI: 10.7567/APEX.10.103004

<研究助成費>

本研究の一部は、キャノン財団研究助成プログラム、村田学術振興財団研究助成、科学研究費補助金・新学術領域研究「ナノスピン変換」公募研究、研究活動スタート支援の一環として実施されました。

<用語解説>

注1) スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が波となって伝わっていく現象である。

注2) NV中心

ダイヤモンド中の窒素不純物と空孔が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定にスピン状態が存在する。

注3) スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注4) スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用した新しい物理現象や応用研究をする分野

注5) 磁性ガーネット

本研究では希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)多結晶を用いた。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注6) 表面スピン波

スピン波の一種であり、試料の表面に局在し一方向にのみ伝搬する性質を持つ。また、表面スピン波の持つ非相反性より、試料の上面と下面では逆向きに伝搬する。

注7) 光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注8) ラビ振動

NV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではマイクロ波磁場の代わりにスピン波によるマイクロ波磁場を生成してラビ振動を励起した。

平成29年10月3日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/10/03-1.html従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用新型高性能バインダーの開発に成功

従来型バインダー材料を代替するリチウムイオン2次電池用

新型高性能バインダーの開発に成功

ポイント

- 従来型バインダー材料であるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)を代替し得る特性を有するリチウムイオン2次電池用新型高性能高分子バインダーの開発に成功した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDFを用いた場合よりも約1.5倍高い放電容量が観測された。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教(当時)らはリチウムイオン2次電池*1における電極―電解質界面抵抗*2を大幅に低減し、PVDFを代替し得る高機能性高分子バインダーの開発に成功した。 リチウムイオン2次電池用バインダー (図1)としては、長きにわたってポリフッ化ビニリデン(PVDF)が広範に用いられてきた。活発な基礎研究が展開されてきた正極・負極、電解質等の部材に常に脚光が当たってきた一方で、バインダーに関しては近年論文数は向上しているものの、十分に検討されていなかった。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

|

|

| 図1.Liイオン2次電池における負極バインダー | 図2.BIAN型高分子バインダーの設計概念 |

|

|

|

| 図3.EC、PVDF及びBIAN型高分子バインダーのHOMO、LUMOエネルギー準位 | |

|

|

|

| 図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム | |

|

|

|

| 図5.BIAN型高分子及びPVDFを用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル | |

<用語解説>

1.リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

2.電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

3.HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

4.LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

5.サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成29年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/17-1.html最高水準のリチウムイオン輸率を示す液状電解質の開発に成功 ― 次世代高容量電極への活用に期待 ―

最高水準のリチウムイオン輸率を示す液状電解質の開発に成功

― 次世代高容量電極への活用に期待 ―

ポイント

- 高イオン伝導度と0.9以上の高リチウムイオン輸率を併せ持つ高性能リチウムイオン輸送性電解質の開発に成功した。

- 本電解質は電気化学的安定性においても優れ、実際にハーフセル(Li/電解質/Si)を構築し充放電試験を行ったところ、可逆的な充放電挙動と共に非常に高い放電容量(>2500mAh/g)を示した。

- 安全志向の高性能電解液として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教らはリチウムイオンを90%以上高選択的に輸送する液状電解質の開発に成功した。 |

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

安全志向の高性能電解液として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイス(リチウムイオンキャパシタ、マグネシウム電池、金属―空気電池等)への応用が見込まれる。

図1.

(a) イオン液体/メシチルジメトキシボラン体積比とリチウムイオン輸率の関係

(b) イオン液体/メシチルジメトキシボラン系(v/v = 1/2)の直線走査ボルタモグラム

(c) Li/電解質/Si型セル[1-アリル-3メチルイミダゾリウム FSI/メシチルジメトキシボラン(v/v = 1/2)]の充放電曲線 (0.3 C)

(d) Li/電解質/Si型セル[1-アリル-3メチルイミダゾリウム FSI/メシチルジメトキシボラン(v/v = 1/2)]の充放電における各サイクルのクーロン効率

<用語説明>

リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン輸率:

系内におけるすべてのイオン種の移動において、リチウムイオンが移動する割合。系内を移動するイオンがすべてリチウムイオンである場合には1となる。

電位窓:

電解質材料を安定に使用可能な電位の範囲。電池の作動電圧よりも広い電位窓を有する電解質が求められる。高電圧の電極系の発達に伴い、より広い電位窓を示す電解質材料が求められつつある。

平成29年7月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/04-1.htmlシリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

シリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

-シリセンと良好な界面をもつ金属的な新コンタクト材料として期待-

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質。このシリセンにケイ素を蒸着した結果、構造と電子状態の異なる層が新たに形成された。

- 新たに形成された二次元状ケイ素は、シリセンとは異なる金属的な性質をもつ。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、UCL-JAIST協働研究指導プログラムの修了生であるトバイアス・ギル博士とともに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)、ブルックヘヴン国立研究所と共同で、二ホウ化物上のシリセンにケイ素を蒸着することで金属的な電子状態をもつ新しい二次元状のケイ素の同素体が形成されることを発見しました。 |

<今後の展開>

シリセンにケイ素を付与することで形成された金属的な新しい二次元状ケイ素は、隣接するシリセンの電子状態に影響を与えることなく、原子レベルで急峻な界面を形成しており、シリセンをデバイス化する際のコンタクト材料として期待されます。今後は、伝導特性の測定などを通して実際にどのような電気的コンタクトが形成されているのかを調べたいと考えています。

<論文>

"Metallic atomically-thin layered silicon epitaxially grown on silicene/ZrB2"( 二ホウ化ジルコニウム上シリセンの上にエピタキシャル成長された金属的なケイ素の原子層物質)

DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5a80

Tobias G Gill, Antoine Fleurence, Ben Warner, Henning Prüser, Rainer Friedlein, Jerzy T Sadowski, Cyrus F Hirjibehedin, and Yukiko Yamada-Takamura

2D Materials 4, 021015 (2017).

LCN(London Centre for Nanotechnology)ニュース

https://www.london-nano.com/research-and-facilities/highlight/metallic-atomically-thin-layered-silicon

平成29年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/21-1.html極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

ポイント

商用の酸素還元反応性触媒よりも大幅に低い白金担持量で商用系に匹敵する性能を示す酸素還元反応触媒の開発に成功した。本研究は、アルコール類などの犠牲試薬を一切用いない光還元法により白金ナノ粒子を炭素/TiO2上に析出させた最初の例であり、白金ナノ粒子系酸素還元反応触媒のグリーンな合成法としても特色を有している。今回作製した材料は、商用系の1/15から1/20ほどの白金担持量であるにもかかわらず、特定反応比活性(specific activity)※1 において商用系を上回る電気化学触媒活性を示した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教、ラージャシェーカル バダム博士、及び田中貴金属工業株式会社(岡谷一輝氏、松谷耕一氏)の共同研究グループは極めて低い白金担持量で商用系触媒に匹敵する高酸素還元性を示す低コスト型電気化学触媒の開発に成功した。 論文タイトル:Sacrificial Reducing Agent Free Photo-Generation of Platinum Nano Particle over Carbon/TiO2 for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction <今後の展開> |

| 図1. | (A)Photo-Pt- Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 のサイクリックボルタモグラム (B)サイクリックボルタモグラムから算出したECSA(電気化学有効表面積)値と商用材料との比較 (C)Photo-Pt-Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 の直線走査ボルタモグラムと商用材料との比較 (D)各材料系の質量比活性(mass activity)及び特定反応比活性(specific activity) |

<開発の背景と経緯>

燃料電池などのエネルギーデバイスのカソード電極材料において、現状では不可欠となっている白金/炭素系材料の作製においては、ポリオール系犠牲試薬や界面活性剤の使用、高温反応条件の適用など、比較的環境的負荷の大きな手法の適用が一般的となっている。これらの状況を踏まえて、水をメディアとしたグリーンな手法でこれらの材料群を作製する手法の開発は工業的に魅力的である。

加えて、商用系には一般に相当量の白金が含有されており、白金を担持させる炭素材料種を検討することにより白金の導入量を低減させることが検討されてきた。

本研究では光還元的析出法を検討することで、水中において疑似太陽光のみを光源として炭素/TiO2上への白金ナノ粒子の析出が可能であることが見出された。犠牲試薬や界面活性剤を利用しない本手法は白金ナノ粒子本来の高い電気化学触媒活性を発現させ、少量の白金担持量において高酸素還元反応性が達成された。

<合成方法・評価方法>

まず、グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェンオキシド等の各炭素材料を脱イオン水中で約2時間超音波照射し、均一分散液を調整した。分散液に市販のアナターゼ型TiO2を加え、さらに15分間超音波照射した。その後、塩化白金酸水溶液を加え、攪拌条件下で疑似太陽光を5時間照射した。得られた分散液を濾過した後、脱イオン水で洗浄して常温下で真空乾燥した。

作製した各コンポジット材料における白金含有量をICP-MSにより測定したところ、1.6-4.3wt%であった。また、各材料の透過型電子顕微鏡(TEM)による分析により、各系において白金ナノ粒子が均一に分散していることが示唆された。炭素材料として伝導度の高いカーボンナノチューブを用いた場合には白金ナノ粒子の平均サイズは1nmほどであり、特にサイズの小さい白金ナノ粒子がTiO2部位から遠距離の部分まで分布することが分かった。一方、官能基密度が高く伝導度が低いグラフェンオキシドが炭素材料として用いられた場合には、白金ナノ粒子はほぼTiO2上にのみ分布し、その粒径も比較的大きかった (2-6nm)。

得られた各材料をXPSにより分析したところ、とりわけTiO2/カーボンナノチューブ系に白金ナノ粒子を析出させた系においてPt 4fピークの顕著なシフトが観測され、強い金属―基盤間の相互作用が存在していることが示唆された。

電気化学評価は回転ディスク電極を用いたサイクリックボルタンメトリー※4、直線走査ボルタンメトリー※5により行った。0.1M HClO4 aq.を電解液とし、グラッシーカーボン電極上に作製した電気化学触媒をコートしたものを作用極、白金を対極、RHE (reversible hydrogen electrode)電極を参照極とした。窒素雰囲気下において 50mVs-1の掃引速度で測定を行い、回転ディスク電極の回転速度は400-3600rpmの範囲とした。

<今回の成果>

本系では水をメディアとし、疑似太陽光照射により炭素/二酸化チタン上に犠牲試薬を用いずに簡便に白金ナノ粒子を析出させる新手法の開発に成功した。本手法では水系反応メディアのpH調整も必要なく、常温での短時間の反応により作製が可能であり、工業的に魅力的である。また、炭素材料系の伝導性に応じて白金が析出し分布する基礎的に興味深い知見を得ることができた。

本材料系で達成された電気化学触媒活性は、特定反応比活性(specific activity)において比較対象の商用材料を上回るなど、トータルな特性として既存の最善の商用材料に匹敵する性能を示した。このような特性が商用系の1/15~1/20の白金含有量で達成されたことは特筆に値し、低コスト型エネルギーデバイスの開発にとって意義深い成果であると考えられる。

| ※1 | 特定反応比活性:Pt単位面積あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※2 | ECSA(電気化学有効表面積):水素吸着によるピークの積算電荷量を白金の単位活性面積当たりの吸着電荷量で除するこ とで活性白金表面積を求め算出する。 |

| ※3 | 質量比活性:Pt単位重量あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※4 | サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。 |

| ※5 | 直線走査ボルタンメトリー:電極電位を連続的に変化させ、流れる電流値を測定する。サイクリックボルタンメトリーのような電位の往復を伴わない測定法。 |

平成28年11月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/11/15-1.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

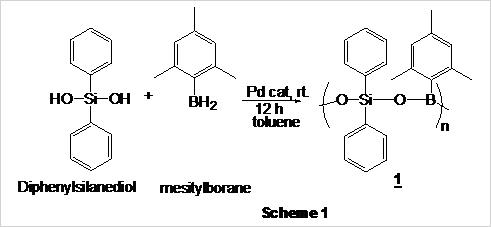

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

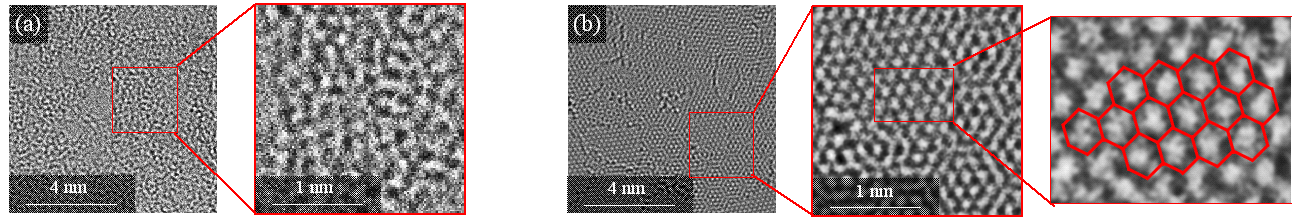

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html