研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発

東京大学大学院農学生命科学研究科大西康夫教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科金子達雄教授、神戸大学大学院工学研究科荻野千秋教授、筑波大学生命環境系高谷直樹教授らの研究チームは、史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発し、10月12日に、東京大学においてオンラインによる記者会見を行いました。

記者会見には本学環境・エネルギー領域の金子 達雄教授が出席しました。

また、本成果は、「Advanced Sustainable Systems」オンライン版にて10月14日に掲載されました。

<記者会見出席者>

本学発表者:金子 達雄(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域 教授)

研究チーム代表者:大西 康夫(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻

東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構 教授)

<ポイント>

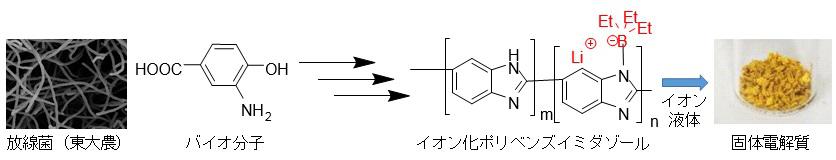

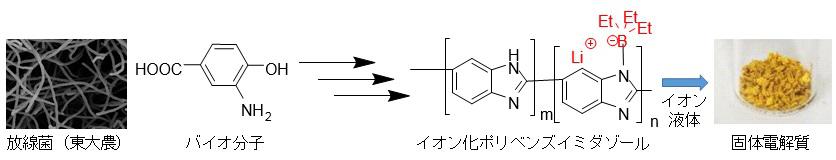

- 紙パルプを原料にして超高耐熱性プラスチックであるポリベンズイミダゾールを生産する新規プロセスを開発しました。

- 新しいポリマーデザインにより、プラスチック史上、最高の耐熱性を達成しました。

- 開発した超高耐熱性バイオプラスチックは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会の構築に貢献できると期待されます。

<研究の概要>

循環型社会の構築にはバイオマス由来のプラスチックの利用が望まれますが、従来のバイオマス由来プラスチックは耐熱性が低いため、その用途が限られていました。この度、本学環境・エネルギー領域の金子達雄教授が所属する研究チーム(代表:大西康夫教授(東京大学大学院農学生命科学研究科))は、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。当該チームは高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)(注1)に着目し、その原料となる芳香族化合物を効率よく生産する遺伝子組換え微生物を創成しました。また、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し、高濃度のグルコースを含む糖化液を生産するシステムを開発しました。一方、化成品を用いた検討により、PBIフィルムの作製法を開発するとともに、PBI原料とアラミド繊維(注2)原料を共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、史上最高耐熱のプラスチックフィルムの作製に成功しました。また、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示しました(10%重量減少温度743℃、表1)。開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。

<研究の内容>

近年、国連が採択したSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)がますます注目を集めています。脱石油化、低炭素化のためには、バイオマス由来のプラスチックの普及が重要ですが、これまでに開発されてきたバイオマス由来のプラスチック(ポリアミド11、ポリヒドロキシアルカン酸、ポリ乳酸など)はいずれも脂肪族ポリマーであり、耐熱性が低いため、その用途が限られていました。芳香族系ポリマーは耐熱性が高いことで知られていますが、その原料はすべて石油由来の芳香族化合物です。天然に存在する芳香族ポリマーであるリグニン(注3)の利用も検討されていますが、リグニンは複雑な分子構造をしているため、リグニンを使って耐熱性の高いプラスチックを作るには、多くの困難があります。そのため、芳香族系ポリマーの原料となる芳香族化合物を再生可能資源から入手するというアプローチが重要であり、これには微生物を用いた発酵生産が有力です。しかしながら、実際に発酵生産させた芳香族化合物を用いて芳香族ポリマーを合成したのは、今回の研究チームのメンバーが以前に行った数例が知られているだけです(文献1、2)。また、これらの研究では、試薬として購入したグルコースを炭素源として微生物を増殖させていましたが、微生物による有用物質生産では、食料と競合する材料ではなく、非可食バイオマス(稲わら、とうもろこしの芯、サトウキビの絞りかす、紙パルプなど)の利用が求められています。

このような背景のもと、研究チームは、科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」において、「高性能イミダゾール系バイオプラスチックの一貫生産プロセスの開発(平成25年度から平成30年度)」に取り組み、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。

当該研究チームでは、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し高濃度のグルコースを含む糖化液(最高で90 g/L)を生産するシステムを開発しました(神戸大)。また、高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)に着目し、その原料となる芳香族化合物(3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸:AHBA)を生産する遺伝子組換えコリネ菌を用いて、紙パルプ糖化液からAHBAを発酵生産し(3.3 g/L)、高純度に精製しました(神戸大、東大)。一方、共重合用の化合物として着目した4-アミノ安息香酸(ABA:アラミド繊維原料)を生産する遺伝子組換え大腸菌を構築し、同じく紙パルプ糖化液からABAを発酵生産し(1.6 g/L)、高純度に精製しました(筑波大)。一方、化成品を用いた検討により、まず、PBIの直接の原料となる3,4-ジアミノ安息香酸(DABA)をAHBAから簡便に合成する方法、DABAからPBIフィルムを作製する方法を開発しました(北陸先端大)。また、DABAとABAを共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、これまでに存在するプラスチックの中で最高耐熱を達成しました(DABA:ABA=85:15のコポリマーの10%重量減少温度は740℃超、表1)(北陸先端大)。最終的に、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示し、紙パルプから超高耐熱性PBIフィルムの一貫生産プロセスのプロトタイプを構築することに成功しました。

開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めます。まず、耐熱性が非常に高く、さまざまな軽量金属(アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、錫など)の融点で分解が起こらないため、これらの軽量金属と溶融複合化することができ、軽量化社会で重要となる自動車ボディ、建築部材などの社会インフラ、軽量・高耐熱性が求められる駆動部位周辺具材(電線エナメル、高耐熱絶縁紙、マニホールド、オイルパン)への応用も考えられます。超難燃性の求められる航空・宇宙機器の部品などへの活用も想定されます。これらの輸送機器はグラム単位での軽量化が要求されており、バイオPBIによりエネルギー削減、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。また、PBIをLiイオン化し、Liイオン電池の固体電解質として利用できることを既に明らかにしており、より高耐熱の固体電解質開発も可能と考えられ(文献3)、次世代電気自動車開発に貢献できると考えています。

なお、本研究チームメンバーは内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業・農業基盤技術」に採択され、現在も引き続きバイオPBIの社会実装に向けた研究開発に取り組んでいます。

- Tomoya Fujita, Hieu Duc Nguyen, Takashi Ito, Shengmin Zhou, Lisa Osada, Seiji Tateyama, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Microbial monomers custom-synthesized to build true bio-derived aromatic polymers. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97(20):8887-8894. (2013) doi: 10.1007/s00253-013-5078-4.

- Yukie Kawasaki, Nag Aniruddha, Hajime Minakawa, Shunsuke Masuo, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Novel polycondensed biopolyamide generated from biomass-derived 4-aminohydrocinnamic acid. Appl. Microbiol. Biotechnol. 102(2):631-639. (2018) doi: 10.1007/s00253-017-8617-6.

- Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Ankit Singh, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi, Tatsuo Kaneko. N-Boronated Polybenzimidazole for Composite Electrolyte Design of Highly Ion Conductive Pseudo Solid State Ion Gel Electrolytes with High Li Transference Number. J. Mater. Chem. A. 7(9): 4459-4468. (2019) doi: 10.1039/c8ta10476j.

<論文情報>

| 掲載雑誌名 | 「Advanced Sustainable Systems」(オンライン版:10月14日公開) |

| Ultrahigh Thermoresistant Lightweight Bioplastics Developed from Fermentation Products of Cellulosic Feedstock | |

| 著者 | Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Hideo Kawaguchi, Shun Saito, Yukie Kawasaki, Shoko Miyazaki, Hirotoshi Kawamoto, Deddy Triyono Nugroho Adi, Kumiko Yoshihara, Shunsuke Masuo, Yohei Katsuyama, Akihiko Kondo, Chiaki Ogino, Naoki Takaya, Tatsuo Kaneko*, Yasuo Ohnishi* |

| DOI番号 | 10.1002/adsu.202000193 |

<用語解説>

(注1)ポリベンズイミダゾール

高耐熱性ポリマーであるポリベンズアゾール類の一種であり、繰り返し単位中に「ベンズイミダゾール」を含んでいる高分子の総称。

(注2)アラミド繊維

芳香族ポリアミド系樹脂の総称。耐熱性や強度に優れた合成繊維であり、様々な用途で利用されている。

(注3)リグニン

セルロース、ヘミセルロースとともに木材を構成する主要成分であり、芳香環を有する不定形な高分子化合物。

表1 新規開発バイオPBIおよびアラミド含有バイオPBIの熱分解温度の比較表

| プラスチック | 10% 熱分解温度 |

力学強度 | 弾性率 |

| (℃) | (MPa) | (GPa) | |

| Bio-PBIフィルム (100/0) |

716 | 68 | 3.3 |

| Bio-Ami-PBI (85/15)フィルム |

743 | 66 | 3.2 |

| 代表的PBO (これまで最高耐熱) |

715 | 5800 | 180 |

| 代表的アラミド | 585 | 3000 | 112 |

| 代表的ポリイミド | 580 | 231 | 2.5 |

| 既存PBI | 570 | 100 | 5 |

| ナイロン6 | 415 | 75 | 2.4 |

*Bio-Ami-PBIは、史上最高の熱分解温度で力学物性も十分に高い(ナイロンと同等)

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

令和2年10月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/10/14-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/07/07-1.html宮竹小学校の児童が来学 -本学がより身近になりました-

2月4日(火)、能美市立宮竹小学校の3年生24名がJAISTギャラリーや附属図書館の見学を行いました。実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々や本棚に並ぶ多くの図書に興味津々な様子でした。

また、2月18日(火)に同校の4年生16名が理科特別授業を受けました。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素を用いた様々な科学実験を行いました。

液体窒素によって、花やスーパーボール、乾電池などの身近な物が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。

今回の企画は、科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

3年生がパズルを体験(JAISTギャラリー)

液体窒素を用いた科学実験を行う4年生

令和2年2月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/02/20-1.html高分子の相転移を利用した人工光合成に成功-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

ポイント

- 実際の光合成に習った光エネルギー変換システムの構築

- 高分子の可逆的相転移挙動を利用して高効率な水素生成に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科環境・エネルギー領域の桶葭興資講師らは東京大学大学院の吉田亮教授と共同で、電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し、高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した。

石油ショック以来、持続可能社会の実現に向けて人工光合成*1が注目を浴び、様々なシステムが考案されてきた。しかし、実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような、水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対し本研究では、機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう、高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。 まず、刺激応答性高分子*2のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))*3に電子伝達分子ビオロゲン*4を導入すると、その酸化/還元*5状態によって高分子の相転移*6温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen) は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル - グロビュール転移*7を伴い、加速的に電子伝達して水素を生成する。光エネルギーが与えられた際、光励起電子をビオロゲン分子が受けると、その周辺の高分子は疎水的となる。これが、界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み、電子を渡して水素生成する。実際、可視光エネルギーを用いた水素生成は、相転移温度付近で10%を超え、高い量子効率が達成された。 従来の溶液システムによる人工光合成では、液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり、反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり、粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に、高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られた。 高分子相転移現象は、ソフトアクチュエータ*8やドラッグデリバリーシステム*9の開発に広く利用されてきたが、今回の光エネルギー変換への利用は画期的である。本成果により、可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待される。  本成果は、4月25日付WILEY発行Angewandte Chemie International Edition (オンライン版) に掲載された。なお、本研究は科学研究費補助金などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

可視光エネルギーにより水を完全分解 (2H2O + hν → 2H2 + O2) する反応場として、高分子網目中に機能分子を配置した光エネルギー変換システムを構築することが期待される。

<論文情報>

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (WILEY) |

| 論文題目 | Polymeric Design for Electron Transfer in Photoinduced Hydrogen Generation through a Coil-Globule Transition |

| 著者 | Kosuke Okeyoshi, Ryo Yoshida |

| 掲載日 | 2019年4月25日付、オンライン版 |

| DOI | 10.1002/anie.201901666 |

<用語解説>

*1. 人工光合成

光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は、水・二酸化炭素と、太陽光などの光エネルギーから化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、広義の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。

*2. 刺激応答性高分子

温度やpHなど外部刺激に応答して可逆的に親・疎水性など物理化学的性質を変化させる高分子のこと。

*3. ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)

この高分子水溶液は、32度付近で下限臨界温度型の相転移挙動を示す。最も広く研究されている刺激応答性高分子。

*4. ビオロゲン

4,4'-ビピリジンの窒素原子上をアルキル化したピリジニウム塩のこと。農薬の他、生物学や光触媒反応、エレクトロクロミック材料などの研究で使用されている。

*5. 酸化/還元

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のこと。

*6. 相転移

ある系の相が別の相へ変わることを指す。熱力学または統計力学的において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

*7. コイル - グロビュール転移

分子鎖が広がったランダムコイル状態から凝集したグロビュール状態をとること。またその逆の状態変化のこと。今回の場合、高分子がランダムコイル状態で親水的、グロビュール状態で疎水的な性質を持つ。

*8. ソフトアクチュエータ

軽量で柔軟な材料が変形することによりアクチュエータとして機能する材料、素子、デバイスのこと。

*9. ドラッグデリバリーシステム

体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのこと。

令和元年5月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科特別授業を実施

1月29日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生22名を対象に理科特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素を用いた様々な科学実験を行いました。

液体窒素によって、花やスーパーボール、乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。

また、特別授業終了後にはJAISTギャラリーの見学を行いました。実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々に、子供たちは興味津々な様子でした。

今回の企画は、子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

特別授業の様子

パズルで遊ぶ子供たち

平成31年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/02/01-1.html世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体 ―有機系擬固体電解質の作製に成功―

世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体

―有機系擬固体電解質の作製に成功―

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科・環境エネルギー領域の金子 達雄教授と物質化学領域の松見 紀佳教授らは、バイオ分子から10-2 Scm-1弱のイオン伝導性を持つ擬固体電解質の作製に世界で初めて成功しました。

バイオ由来材料は植物などの生物に由来する再生可能な有機性資源(バイオマス)を原材料とする材料で、二酸化炭素(CO2)削減と廃棄物処理に有効であるとされていますが、未だ使い捨て分野で使用されているのが現状であり、用途は限られています。一方その高価格を想定した場合には、高付加価値を持つ用途への展開が想定されます。今回、東京大学でバイオ分子として数年前に見出された3-アミノー4-ヒドロキシ安息香酸を化学的にアレンジすることでポリベンズイミダゾールという超高耐熱高分子を合成し、その一部をホウ素系物質で化学修飾することでイオン化に成功しました。イオン化されたポリベンズイミダゾール(iPBI)とイオン液体をコンポジット化することでペースト状の固体電解質を得ました。その10%重量減少温度は340℃を超えるため高耐熱な擬固体電解質であり、かつイオン伝導性8.8x10-3Scm-1という有機系固体としては極めて高い値であることが分かりました。さらに、このイオン伝導のほとんどがLiイオン伝導の寄与によるものであることも分かりました。このメカニズムはiPBI鎖の持つ特別な電子状態によりLiイオンがあまり強く結合していないために印加電圧に敏感に応答するためと考えています。さらに、直線走査ボルタンメトリーにより4.5Vまでの電位窓を有することが分かりました。

さらに、この擬固体電解質の有用性を探るために、リチウムイオン二次電池セルを作製しその充放電特性を調べました。その結果、擬固体系ながらLi/電解質/Siセルにおいて0.1Cで約1300mAhg-1の放電容量を示しました。これにより未来指向型の次世代自動車に必須とされる高性能二次電池や、高電圧を必要とする他のエネルギーデバイスの要素技術として有効と考えられます。

本成果は、英国王立化学会誌Journal of Materials Chemistry A(インパクトファクター9.9)に1/28 午前10時(英国時間)オンライン公開されました。

平成31年1月29日

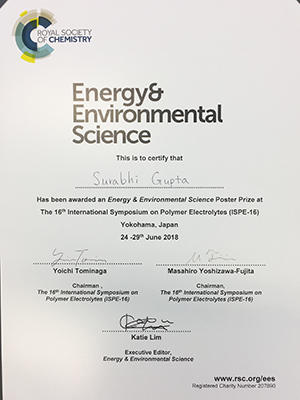

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/29-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/07/05-1.html研究員のNguyen Cong Thanhさんの論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択

研究員のNguyen Cong Thanhさん(平成24年9月博士後期課程修了、環境・エネルギー領域・大平研究室)の論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Journal of Materials Research

■著者

Cong Thanh Nguyen, Koichi Koyama, Huynh Thi Cam Tu, Keisuke Ohdaira, and Hideki Matsumura

■論文タイトル

Texture size control by mixing glass microparticles with alkaline solution for crystalline silicon solar cells

■論文概要

本論文は、結晶シリコン太陽電池の低光反射に必要なテクスチャー構造の新たな形成法、microparticle-assisted texturing (MPAT)法に関するものです。安価なガラス微粒子を従来のアルカリ溶液に混入するだけで、テクスチャを10 µm程度から0.3~2 µmにまで劇的に微細化できます。また、処理時間も25分から2分に短縮でき、処理による板厚低減も20 µmから2 µmに大幅に抑えられるため、厚み50 µm以下の薄板基板にも適用可能です。この手法で作製したテクスチャー基板上に触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法で膜堆積を行うと、数ms以上の少数キャリア寿命と優れた反射防止特性が得られることも確認しました。

参考:https://doi.org/10.1557/jmr.2018.151

平成30年6月21日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/06/21-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

3月9日(金)、能美市立宮竹小学校の4年生28名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀 誠志准教授(応用物理学領域)、木村 一郎技術専門職員及び仲林 裕司主任技術職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、花や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

木村技術専門職員による説明

液体窒素の実験風景

平成30年3月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/03/12-3.html修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/02/16-1.html銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

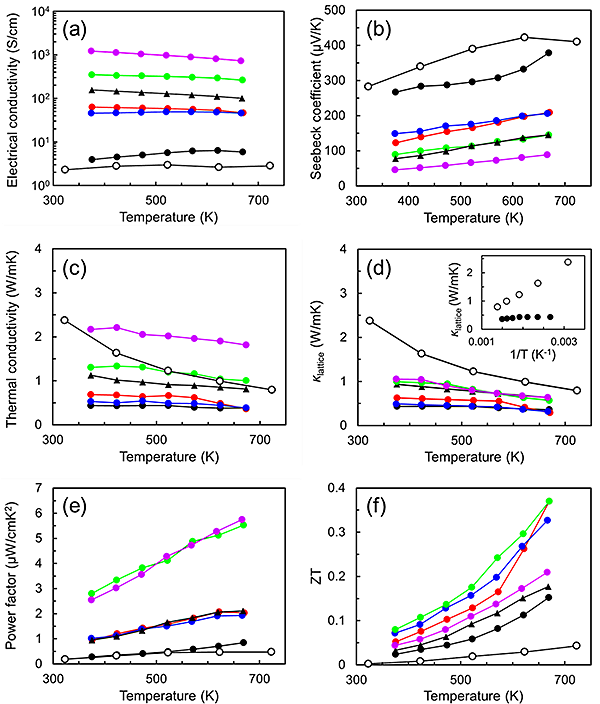

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/01/04-1.html物質化学領域の長尾准教授の研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾祐樹准教授の研究成果をまとめた論文が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。(Invited Feature Article)

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 12547-12558.

■著者

Yuki Nagao *

■論文タイトル

Proton-Conductivity Enhancement in Polymer Thin Films

■論文概要

プロトン伝導性薄膜は固体高分子形燃料電池の反応場でアイオノマーと呼ばれ、プロトン交換膜から電極触媒へのプロトンの輸送を行っている。長尾准教授はアモルファス高分子の構造を基板界面や金属界面との相互作用を用いて変化させ、高分子の配向構造や組織構造とプロトン伝導性の関係を調べてきた。Langmuir誌の編集者から、長尾准教授の研究成果をレビューの形でまとめて掲載する機会を与えられたため、招待論文として執筆を行った。

■採択にあたって一言

これまでの研究成果は共同研究者と多くの学生さんに支えられてきました。この場をお借りして皆様に心よりお礼を申し上げます。また、レビューの執筆の機会を与えてくださった関係者各位にお礼申し上げます。

参考: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01484

平成29年11月9日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/9-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

1月31日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生31名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、濵田准教授(生命機能工学領域)、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、風船や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

濱田准教授による説明

液体窒素の実験風景

平成29年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/02/1-1.html金沢大学・本学 共同シンポジウム「エネルギー創製デバイスの将来展望」開催

共同シンポジウムでは、特別講演者に太陽電池に関する最新の技術と研究動向を紹介していただきます。また、金沢大学と本学においてエネルギー創製デバイスに関する研究を行っている研究者からは、これまでにないエネルギーデバイスの将来展望と最新技術についてご発表いただきます。

| 日 時 | 平成28年12月14日(水)13:30~17:00 | ||||||||||||

| 場 所 | しいのき迎賓館 2Fガーデンルーム ※駐車場はご用意しておりませんので公共交通機関でご来場ください。 |

||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||

| 参加費 | 入場無料 参加登録は不要ですので、当日会場までお越しください。 |

●詳細は、こちらのポスターをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2016/11/28-2.html学生の小野さんが第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウムにおいてPoster Awardを受賞

学生の小野祐太朗さん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)が、金沢大学の超然プロジェクト等が主催した国際シンポジウム 2nd International Symposium on Center of Excellence for Innovative Material Sciences Based on Supramolecules(第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウム)において、Poster Awardを受賞しました。

本シンポジウムは金沢大学の超然プロジェクト等によって主催された国際シンポジウムです。Sauvage先生によるノーベル賞特別講演と10件の基調講演・招待講演、約60件のポスター発表があり、超分子に関する討論がなされました。超分子とは分子同士を相互作用で集合させた分子のことを指し、記憶に新しい2016年のノーベル化学賞の受賞理由の「分子機械の設計と合成」に関連しています。ポスター賞は審査委員が各ポスターを審査し、数名にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

平成28年10月27日

■論文タイトル

Liquid crystalline structure and proton transport in sulfonatedpolyimide thin film(スルホン化ポリイミド薄膜における液晶構造とプロトン伝導性)

■論文概要

組織構造化する新しいタイプの燃料電池用高プロトン伝導材料を開発しました。この材料は含水によって周期構造や規則性が向上する特徴を有しており、組織構造を有する高プロトン伝導性高分子材料としては初めての材料になります。

■受賞にあたって一言

超分子化学は、次世代の化学を担う一分野として、ノーベル賞受賞によりさらなる飛躍が期待されており、そのシンポジウムでこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました長尾先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

|

|

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-2.html世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料 ポリボロシロキサンの創出に成功

世界最高の検出感度を示すフッ化物イオンセンシング材料

ポリボロシロキサンの創出に成功

ポイント

デンタルケアなどライフサイエンス分野で高い有用性を有しながら人体に有害なフッ化物イオンのセンシングにおいては、数十年来世界中で活発な研究が進められ、これまで一定以上の検出感度が得られていなかったが、このたび松見研究グループは、新たにポリボロシロキサンを創出し、一般的な商用系(LaF3)センシング材料を用いた検出感度(10-6 Mオーダー)程度を大幅に上回る、世界最高の検出感度(10-10 Mオーダー)を水溶液系において達成することに成功した。

本材料は、塩化物イオン、臭化物イオン等の負イオンへの検出能力と比較して、フッ化物イオンに対して極めて高い検知能力を示した。

また、ケイ酸ガラス構造に対応した一次元構造高分子としてポリシロキサンが広く知られているが、本研究ではケイホウ酸ガラスに対応した一次元構造高分子の合成に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科 /物質化学領域 の松見紀佳教授、 ラーマン ヴェーダラージャン助教、プーフップ プニート博士らの研究グループでは、世界最高の検出感度を示す フッ化物イオンセンシング材料の創出に成功した。(図1) |

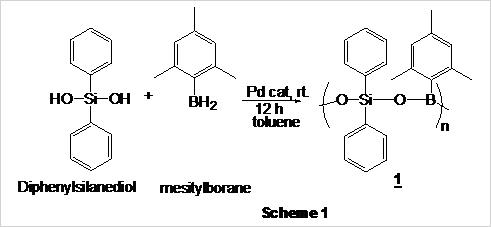

図1 出発物質(左)と合成したポリボロシロキサンの化学構造(右)

図2 SiOB型モデル化合物のDFT計算結果

【参考】

<開発の背景と経緯>

3級ホウ素原子は空のp軌道の存在を活用して様々な機能材料の創出研究に用いられてきた。ユニークな軌道間相互作用を利用した新規共役系高分子の創出のほか、ホウ素の高いアニオントラップ能を活用して高いリチウムイオン輸送選択性を有するリチウムイオン2次電池用電解質材料の創出にも結び付いてきた。ホウ素の高いアニオン受容能はイオンセンシング分野においても期待を集め、とりわけフッ化物イオンやシアン化物イオンなどの環境的に有害なアニオンの検出能の向上のための分子設計が望まれてきた。

3級ホウ素原子を主鎖に有する機能性高分子材料の合成法として、ヒドロボラン種をモノマーとしたヒドロボレーション重合や脱水素カップリング重合が有効であることが知られているが、本系においてはロジウムまたはパラジウム触媒を用いてジフェニルシランジオールとメシチルボランとの脱水素カップリング重合を行うことにより、目的の新規ポリボロシロキサンの合成を試みることとした。

<合成方法・評価方法>

合成はTHF溶液中、ロジウムもしくはパラジウム触媒存在下で等モル量のメシチルボランとジフェニルシランジオールを48時間反応させることにより行われた。重合物をヘキサンで抽出して精製し、数平均分子量40000を超えるポリマーが80%の収率で得られた。構造は1H-, 11B-, 29Si-NMRにより決定した。また、重合の交互性に関してはモデル化合物の生成挙動から明らかにした。

フッ化物イオンセンシング能はポテンショメトリー法により評価した。ポリボロシロキサンをTHF溶液からグラッシーカーボン電極上にキャストし、これを作用極とした。Ag/AgClを参照極、白金を対極、Na2HPO4 0.1 M水溶液を電解液として室温で測定を行った。

<今回の成果>

生成ポリマー及びモデル化合物のNMR構造解析により、交互共重合型ポリシロキサンが生成していることが支持された。ポリマーとモデルのいずれにおいても11B-NMR、29Si-NMRは単一のピークを示したほか、メシチルボランとトリフェニルシラノールとの反応では、両化合物間の縮合生成物が93%の収率で得られた。

ポテンショメトリー測定においては、10-10 Mのフッ化物イオンをセンシング可能であることに加え(図3)、フッ化物イオンの10倍の濃度変化に対して-23 mVの勾配で系の開放電圧が広範囲で変化し、フッ化物イオン検出の良好な検量線を与えることが分かった(図4)。

また、他のアニオン種に対する選択性も極めて高い(塩化物イオンに対して約60倍、臭化物イオンに対して約30倍の選択性)ことが選択性係数の算出結果(KF,ClSSM = 0.0161, KF,BrSSM = 0.0376)から明らかとなった(図4)。

【用語】

*ポテンショメトリー測定・・・ボルタンメトリー、クーロメトリーと同様に電気化学の主たる測定法の1つで、一定電流(もしくは電流なし)の条件下で電位を測定する手法

*DFT計算・・・電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算する理論(密度汎関数理論)に基づく計算法

図3.フッ化物イオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate, RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

図4.様々なアニオンの滴定におけるポテンショメトリー測定結果

(Disodium Hydrogen Phosphate (pH=8), RE: Ag/AgCl, WE: GC, CE: Pt)

平成28年9月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/09/28-1.html