研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.htmlマルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより人とロボットの協働をより安全に

マルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより

人とロボットの協働をより安全に

【ポイント】

- 柔らかい素材を用いた連続体ロボット用触覚センサの形状復元情報の取得や接触検出を行うDeepLearningモデルを含む統合的なマルチモーダルセンシングプラットフォームを開発しました。

- 知覚情報を用いたロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラにも取り組みました。

- 今後、このプラットフォームに基づいて、柔らかい素材を用いたセンサやロボットへの応用を期待します。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van准教授、Nguyen Tai Tuan大学院生(博士後期課程)、Luu Khanh Quan大学院生(博士後期課程)及びハノイ工業大学(ベトナム)のNguyen Quang Dinh博士の研究チームは、ソフトロボットのための新しい触覚センシングプラットフォームを開発しました。 |

【研究の内容】

本研究では、柔らかいスキンを持つ柔軟なロボットアーム用に設計した"ConTac"と呼ばれる新たなビジョンベースの触覚センシングシステムを開発しました。このシステムは、ロボットアームの位置推定と触覚検出を行うことが出来ます。また、シミュレーション上のデータで訓練した二つのDeepLearningモデルを使用しており、追加の調整を行うことなく実世界のデータで動作することが可能です。このシステムにおいて、二つの異なるロボットモジュールでテストし、その有効性を確認しました。さらに、形状情報と触覚情報を利用する制御戦略を開発し、ロボットアームが衝突に適切に対応できるようにしました。これらにより、このアプローチは、柔軟性の高いロボットの知覚と制御を大幅に改善できる可能性があることを解明しました。

自然界では象の鼻やタコの足など器用な動きをする体が存在します。本研究チームは、これらの自然構造の原理をロボットへ応用することで、高い堅牢性や安全性を備えた連続体ロボット[1]の開発を目指しています。

連続体ロボットは、ほとんどのタスクで必要となる自由度(DOF)よりも多くの自由度を持ち、剛体ロボットと異なる柔軟性や器用さにより、不測の事態へ対応可能です。特に、障害物や外乱などがある環境下で真価を発揮します。しかし、連続体ロボットのように柔軟性の高いロボットは、動作中に複雑な屈曲やカーブを描くため、形状や動きを正確に把握することが課題です。解析により、これらのロボットの運動学・動力学的問題を解決することは可能ですが、複雑なモデリングが必要となります。

解析とは別のアプローチとして、連続体ロボットに組み込まれた柔軟性を持つセンサを用いる方法があります。このセンサは、ロボットの表面に取り付けたり、覆ったりすることが出来ますが、この方法では多くの低解像度センサを必要とし、システムが大型になってしまうという欠点があります。そのため、ロボットやアクチュエータの端に1つのセンサモジュールを使用し、大型化を避ける効率的な解決策が求められていました。ところが、これまでの研究では、ロボットの姿勢推定に重点が置かれており、ロボットの柔軟性に対応するための接触検出は含まれていませんでした。

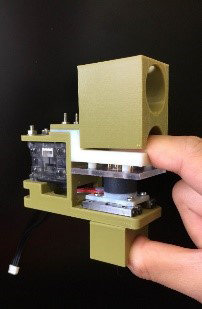

この問題に取り組むため、本研究チームは柔らかいスキンを持つロボットアームの形状を推定し、接触を検出できるConTacシステムを開発しました(図1)。このシステムの最終的な目標は、連続体ロボットに実装することですが、本研究では、検証のため柔らかいスキンを持つ多関節ロボットアームを用いて"知覚"に焦点を当て、開発を行いました。このシステムには、連続体ロボットのような屈曲動作が可能な骨格、マーカー付きの柔らかいスキン、スキンの変形を撮影するカメラ、スキンの形状と触覚のセンシングモデル及び接触機構が含まれます。また、キャリブレーションを行うことなく、同じ機構や形態を持つあらゆるロボットに適用することが出来ます。さらに、知覚情報を用いてロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラ[2]を開発しました。

図1:ConTac概要。人間がロボットに触れると、ロボットは衝突を避けるために動きを変える。

本研究チームが開発を行ったConTacは、複雑な調整を必要とせず、様々なロボットアームで使用することを目指しています。これを実現するために、シミュレーションデータのみで学習させたDeepLearningモデルを用いました。これらのモデルは実際のロボットへ適応できるため、時間とリソースを短縮できます(図2)。ConTacシステムを搭載した柔軟なロボットアームは、ロボットが障害物の多い環境をナビゲーションし、人間とロボットが安全に作業することが求められるスマート農業やヘルスケアサービスに適しています。また、その柔らかさと柔軟的な機構は、周囲の環境を感知する能力が組み合わさり、植物や患者などへの安全なインタラクションでもあります。

図2:ConTacフレームワーク。センシングモデルの開発には、シミュレーション環境によるトレーニングデータの収集が用いられる。このシステムを搭載したロボットは、人間とロボットのインタラクションに用いられることが期待されている。

【今後の展開】

将来的に、既存のロボットシステムに簡単に組み込むことができる触覚センサの開発が期待されます。この進歩により、新しいセンシングと制御手法が導入されれば、ロボット本来の設計に変更を加えることなく、人間とロボットの安全な相互作用が促進されます。すべてのロボットが触覚を持つ社会となれば、産業と日常生活などに大きな変革をもたらすこととなります。

本研究成果は、2024年7月15日から19日にかけてオランダのデルフトで開催の、ロボティクス研究会におけるトップカンファレンス「ROBOTICS: SCIENCE AND SYSTEMS」で発表されました。

【論文情報】

| 論文題目 | ConTac: Continuum-Emulated Soft Skinned Arm with Vision-based Shape Sensing and Contact-aware Manipulation |

| 発表先 | Robotics: Science and Systems (RSS) |

| 著者 | Tuan Tai Nguyen, Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, and Van Anh Ho* |

| URL | https://enriquecoronadozu.github.io/rssproceedings2024/rss20/p097.pdf |

【用語解説】

令和6年8月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/06-1.html“量子スピンのダイナミクス”を計測・制御して応用へ繋げる

“量子スピンのダイナミクス”を

計測・制御して応用へ繋げる

量子センシング・イメージング研究室

Laboratory on Quantum Sensing and Imaging

准教授:安 東秀(AN, Toshu)

E-mail:

[研究分野]

量子スピンセンシング・イメージング、ナノMRI

[キーワード]

量子技術、ダイヤモンドNV中心、スピントロニクス、スピン波、プローブ顕微鏡、マイクロ波、共焦点顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

固体物理、材料物性の基礎知識を習得していることが望ましいです。基礎を身につける勤勉さと新しいことにチャレンジする意欲。

この研究で身につく能力

研究活動を通して、自分で問題を設定し、これを解決し、他人や社会に成果を発信する能力を身につけます。このために、先ず、簡単な実験を通して自分で実験データの取得、装置の改良、解析、データのまとめ、研究発表ができる能力を育成します。その後、自分で新しくチャレンジングなテーマを設定し、これを解決してゆくことに取り組みます。その際には、他人と協調して研究を行うこと、英語文献の読解力や英語によるコミュニケーション力が必要で、これらの能力を身に付けることも重視します。

【就職先企業・職種】

研究内容

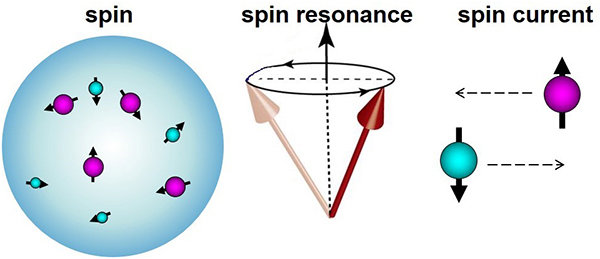

図1.電子や原子核の持つスピン自由度、電子スピン共鳴、スピン流

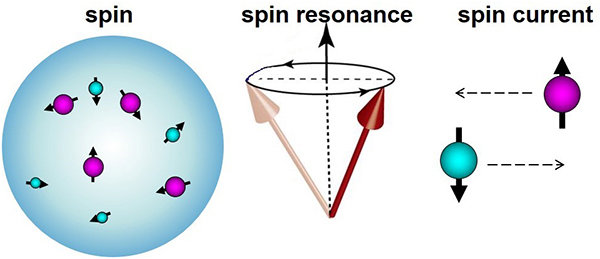

図2.ダイヤモンド中のNV中心と磁気共鳴スペクトル

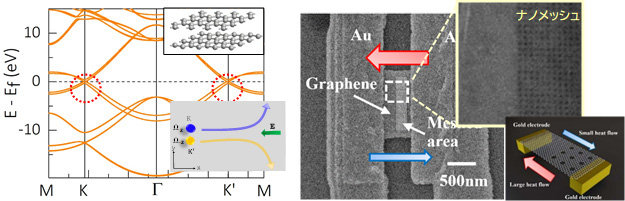

電子の内部自由度であるスピンのダイナミクスを利用した新しい現象を探索し、これを応用したデバイスやセンサーを実現することを目指します。そのための基礎となるスピンダイナミクスの高感度センシングと高分解能イメージングの計測技術を重視して研究に取り組んでいます(図1)。

①ダイヤモンドNV中心を用いたナノ磁気センシング

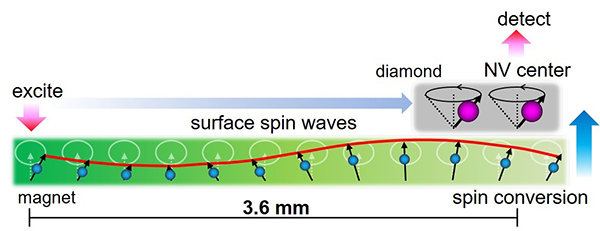

図3.表面スピン波とダイヤモンドNV中心のスピン変換

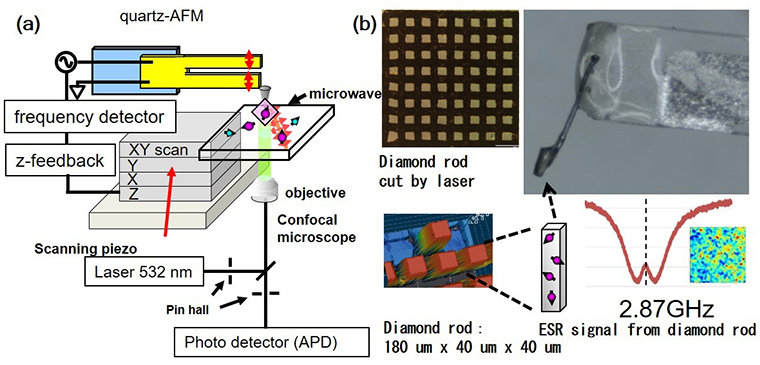

図4.走査ダイヤモンドNV中心スピン顕微鏡

近年、ダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV 中心)に存在する単一スピンは、高性能なスピンセンサーとして有用であることが判り(図2)、NV中心を利用したナノスピン(磁気)センシング(図3)・イメージング(図4)が注目されています。この NV 中心を走査プローブとした高感度・高分解能スピンセンサーを開発し、単一電子スピン、単一核スピンのダイナミクスをセンシングすることを目指します。

主な研究業績

- Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An "Scanning diamond NV center magnetometer probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling" Journal of Applied Physics 130, 243903 (2021)

- Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, and Toshu An "Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond" Phys. Rev. Applied 16, 064058 (2021).

- D. Kikuchi, D. Prananto, K. Hayashi, A. Laraoui, N. Mizuochi, M. Hatano, E. Saitoh, Y. Kim, C. A. Meriles, T. An, Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves, Applied Physics Express, 10, 103004 1-4 (2017).

使用装置

磁気共鳴計測・制御装置(自作)、FPGA、LabVIEWによる電子制御

走査マイクロ波顕微鏡(自作)

共焦点光学的磁気共鳴顕微鏡(自作)

水晶振動子型AFMプローブ顕微鏡(自作)

超高真空・極低温走査スピン顕微鏡(自作)

研究室の指導方針

本研究室では、スピンのダイナミクスを利用してセンサーやデバイスへの応用へ繋げることを目標に、材料物性の基礎を理解し(“確かな知識”)、課題を自ら設定し(“自由な発想力”)、解決してゆく能力を育成します。毎日の研究において議論の場を多く設定し、コミュニケーション能力を高めます。課題を解決する手段としての新規計測手法の開発と工学的技術の取得にも取り組みます。意欲溢れる皆さんが研究に参加し、“わくわくする”研究の醍醐味に触れ、将来の活躍の基礎を確立する場を提供したいと考えています。

[研究室HP] URL: https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/toshuan-www/index.html

原子スケールナノテクノロジーで、革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

原子スケールナノテクノロジーで、

革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

水田研究室 MIZUTA Laboratory

教授:水田 博(MIZUTA Hiroshi)

E-mail:

[研究分野]

サイレントボイスセンシング、超高感度センサ、熱制御素子

[キーワード]

グラフェン、ナノ電子機械システム(NEMS)、雷センサ、においセンサ、熱整流デバイス、バレートロニクス、量子デバイス、極限構造作製、第一原理計算

研究を始めるのに必要な知識・能力

水田研究室では物性物理、電気・電子工学、機械工学、化学、コンピュータ、IoT/AIの融合領域研究を行っていますので、これらのどれか1つ(あるいは複数)の基礎を修得していることが必要です。さらに、その専門を広げて行く好奇心旺盛な人が適しています。

この研究で身につく能力

水田研究室では、グラフェンをはじめとする新奇な原子層材料をベースに、NEMS(ナノ電子機械システム)技術と1ナノメートル精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサデバイス、超低消費電力スイッチ、熱整流素子、バレートロニクスデバイスなどを開発しています。これらの研究を通して、①電子線直接描画や最先端ヘリウムイオンビーム技術による極微デバイス作製技術、②環境制御型・高周波プローブステーションや希釈冷凍機などを用いた極限電気特性測定、③第一原理計算からデバイス・回路シミュレーションに至る設計・解析技術、などを幅広く修得することができます。また、欧州を中心に海外研究機関と緊密に連携し、学生・スタッフが頻繁に交流しているため、研究を進める中で自然に国際的コミュニケーションスキルとリーダーシップ能力を身につけていくことが可能です。

【就職先企業・職種】 ICT企業、製造業、国立研究開発法人

研究内容

水田研究室では、グラフェンや極薄シリコン膜をはじめとする新奇な原子層材料と、原子スケール精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサ、超低消費電力NEMS(ナノ電子機械システム)スイッチ、バレートロニクス、熱フォノンエンジニアリングなどを開発し、グローバルな環境・エネルギー問題に貢献することを目指しています。

具体的には以下の4テーマを中心に研究を推進しています。

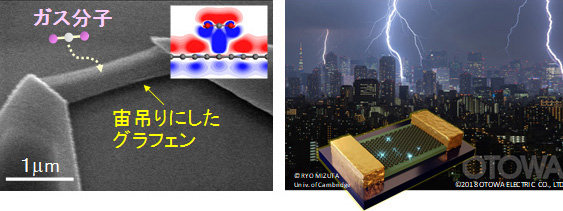

図1.

図2.

図3.

①サイレントボイスセンシングの研究

従来のセンサ技術では検出が難しい自然界や生体の様々な微小信号(サイレントボイス(声なき声))を検出する革新的センサ素子の研究を行っています。落雷の予測を可能とする大気中電界センサ(図1右)や、疾病の予兆検出を目的とした超低濃度の皮膚ガス(におい)センサ(図1左)など、素子の原理探索から試作、測定データ解析技術の研究、さらに実用化研究まで、産業界とも連携して精力的に推進しています。

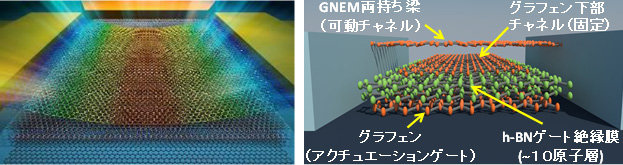

②超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの研究

グラフェンやhBN膜など異種原子層材料をファンデルワールス積層させたNEMS素子を作製し、その電気・機械的な動作の解明と超低電圧・急峻動作スイッチ(図2)の研究を行っています。シリコンMOSFETの理論限界を超える急峻スイッチング特性と0.5V未満の超低電圧動作を実現しています。

③ナノスケール熱制御技術の研究

最先端技術ヘリウムイオンビームミリング技術を用いて宙吊りグラフェン上に直径10nm以下のナノ孔周期的構造を形成します。特に非対称構造における熱整流素子(図3右)の実現を目指しています。

④原子層材料によるバレートロニクスの研究

バレー自由度を新たな情報担体として利用するバレートロニクスは、従来のエレクトロニクスを超える将来の情報処理技術として期待されています。原子層材料を積層した様々な構造におけるベリー曲率発生(図3左)を理論と実験の両面から探求しています。

主な研究業績

- J. Sun, M. Muruganathan, and H. Mizuta, ‘ Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene’, Science Advances vol.2, no.4, e1501518 (2016) DOI:10.1126/sciadv.1501518

- A. Kareekunnan, T. Agari, A. M. M. Hammam, T. Kudo, T. Maruyama, H. Mizuta, and M. Muruganathan, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, ACS Omega 6, 34086-34091 (2021) DOI: 10.1021/acsomega.1c05530

- F. Liu, M. Muruganathan, Y. Feng, S. Ogawa, Y. Morita, C. Liu, J. Guo, M. Schmidt and H. Mizuta, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, Nano Futures 5(4), 045002 (2021) DOI: https://doi10.1088/2399-1984/ac36b5

使用装置

電子線リソグラフィー、走査型電子顕微鏡、

電界電離ガスイオン源(GFIS)微細加工装置、ヘリウムイオン顕微鏡(産業技術総合研究所)

環境制御型高周波プローバー、マルチガス種対応プローバー、

第一原理・量子輸送シミュレータ

研究室の指導方針

最先端のナノテクノロジーを駆使して、現在のCMOS技術を越える‘More than Moore’ & ‘Beyond CMOS’世代のエマージングテクノロジ開拓を目指しています。「まだ世界で誰も実現したことのない機能のデバイスをこの手で初めて開発してみたい!」という意欲のあるあなた、ぜひ一緒に研究しましょう。また、欧州・アジアを中心に海外研究機関に滞在しての研究活動も積極的に推進していますので、国際的に活躍したい方も大歓迎です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/mizuta-lab/

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

移動ロボティクス研究室 Laboratory on Mobile Robotics

准教授:池 勇勳(JI Yonghoon)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス、センサ情報処理

[キーワード]

移動ロボット、ロボットビジョン、環境センシング、 SLAM(simultaneous localization and mapping)

研究を始めるのに必要な知識・能力

線形代数学、確率論等の数学の基礎力と、ロボット工学、計測工学、機械学習の全般的な知識を持っていた方が望ましく、好奇心を持って研究への意欲のある学生であれば歓迎します。自分のアイデアをロボットシステムに実装するために、簡単なハードウェアの制作とプログラミング言語(特にC++又はPython)に慣れている場合は有利です。

この研究で身につく能力

ロボティクスは、機械・電子・情報・制御・計測等の様々な分野の要素技術が融合される分野であり、システムインテグレーション技術が非常に重要です。具体的な研究テーマによって差はありますが、エンジニアとしての幅広い工学的知識を習得可能です。また、当研究室では実際の現場に適用可能な社会実装に焦点を当てた研究を積極的に行っているため、様々な社会ニーズと先端技術とのマッチング能力と、社会に貢献可能な新しい技術を創造する基礎能力を学ぶことができます。

【就職先企業・職種】 製造業、IT系企業、研究職等

研究内容

当研究室では、無人移動ロボットと各種センサ情報処理技術を通じて、実社会における様々な問題解決に貢献可能な研究に取り組んでいます。特に、人間の代わりに災害環境や豪雪環境など過酷な環境内に分布する様々な物理的な情報を計測することで、高度な知的環境認識及び運動制御技術を実現しています。

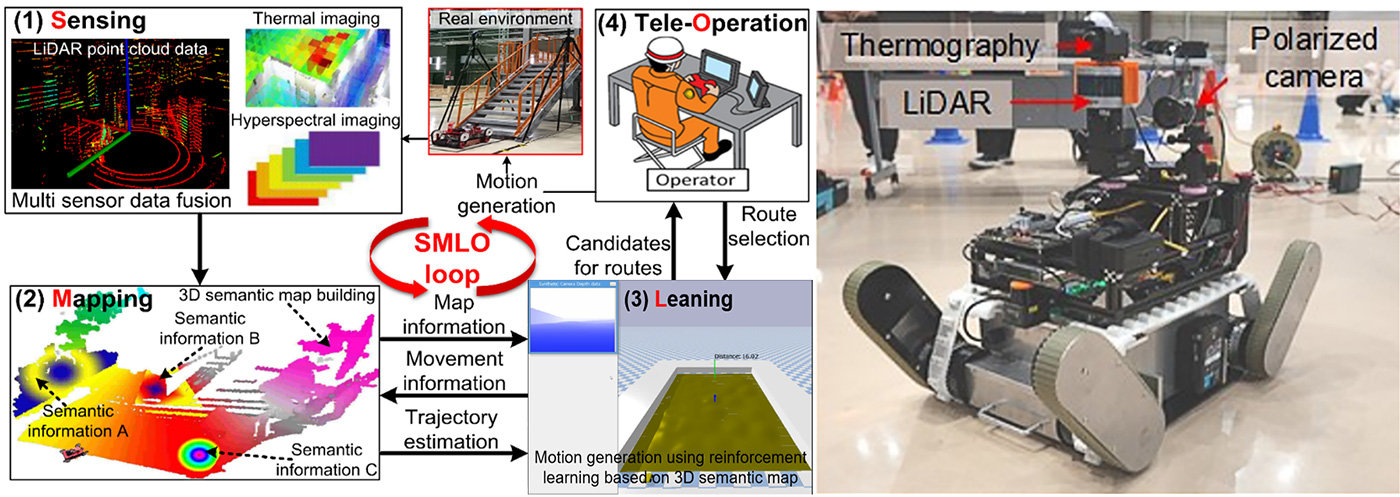

■被災地探査ロボットシステム

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

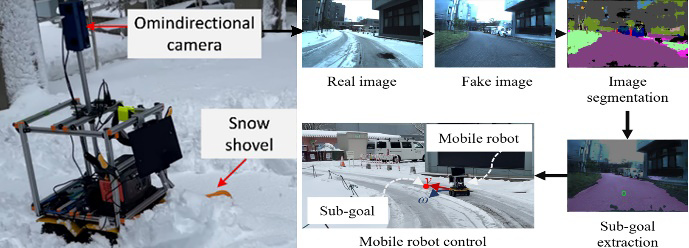

■自律除雪ロボットシステム

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

また、正確な積雪分布状態の予測による除雪ロボットの高度な経路計画や運動最適化性能を向上させるための研究を行っています。

■特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーション

様々なサービスロボットの開発のために不可欠な要素である自律移動ロボットのナビゲーション技術は、ここ数十年間活発に研究されてきた分野であり、最近では既に多くの技術が実用化されつつあります。当研究室では、他にも様々な次世代センサからの計測情報を処理し、多様な特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーションの性能を向上させるための研究を行っています。

主な研究業績

- Y. Wang, Y. Ji, H. Woo, Y. Tamura, H. Tsuchiya, A. Yamashita, and H. Asama, "Acoustic Camera-based Pose Graph SLAM for Dense 3-D Mapping in Underwater Environments," IEEE Journal of Oceanic Engineering, 46(3), PP. 829-847, 2021.

- Y. Ji, Y. Tanaka, Y. Tamura, M. Kimura, A. Umemura, Y. Kaneshima, H. Murakami, A. Yamashita, and H. Asama, “Adaptive Motion Planning Based on Vehicle Characteristics and Regulations for Off-Road UGVs,” IEEE Transection on Industrial Informatics, 15(1), pp. 599-611, 2019.

- Y. Ji, A. Yamashita, and H. Asama, “Automatic Calibration of Camera Sensor Network Based on 3D Texture Map Information,” Robotics and Autonomous Systems, 87(1), pp. 313-328, 2017.

使用装置

車輪型およびクローラ型の移動ロボット

LiDAR、測域センサ、光学カメラ、サーモグラフィ、音響カメラ等の環境計測センサ

研究室の指導方針

当研究室では、ロボティクスという学問分野を通じて、多方面に社会に貢献できる人材を育成することを目指しています。そのためには、社会ニーズを把握した上で関連する技術動向を反映させる指導が重要であると考えており、学生には実際の現場に適用可能な社会実装を目標とした研究テーマを与えています。次に、研究成果を世の中に発信するため、すべての学生に対して国内・国際学会発表および学術論文の作成を積極的に推奨しています。最後に、研究室内でのミーティングはもちろん他大学および企業との連携を通じて、複数人のグループでの働き方、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力等も鍛えることを目指しています。

[研究室HP] URL:http://robotics.jaist.ac.jp/

次世代の細胞計測技術を創り、ニューロン情報処理の秘密に迫る

次世代の細胞計測技術を創り、

ニューロン情報処理の秘密に迫る

神経情報生理学研究室

Laboratory for Neural Information Physiology

准教授:筒井 秀和(TSUTSUI Hidekazu)

E-mail:

[研究分野]

分子生物学、生理学、生物物理学、細胞計測

[キーワード]

神経細胞、分子センサー、次世代計測技術

研究を始めるのに必要な知識・能力

予備知識:分子・細胞生物学や電気回路の基礎などを理解しているとスムーズに研究を開始できますが、初学者にも丁寧に指導します。

求める人材:新しい技術を創出したい人。実験が好きで、試行錯誤や寄り道の楽しさを理解している方。

この研究で身につく能力

分子・細胞生物学、基礎生理学、生物物理学に関する基本的な研究方法や実験手技を理解し、体得します。さまざまな生命現象の仕組みや分子的基礎が詳細に解明されてきましたが、その一方で、広大な領域が未だに謎に包まれたまま残されています。本研究室では、新しい技術を創出し、今までアクセス不可能だった領域に踏み入る意義や楽しさを学びます。こうした新規技術を創り出すための創意工夫、粘り強い探求や試行錯誤を通じて身に付く能力は、学術の世界のみならず、社会や産業の発展を牽引する上で大いに役に立ちます。

【就職先企業・職種】学術、医工学・電気、情報・バイオなど

研究内容

【ニューロン回路の不思議】

柔軟さ、堅牢さ、緻密さを兼ね備えていることが細胞・組織・器官の機能の特徴の一つです。生き物の仕組みを知りたい!そんな素朴な疑問を大切に研究を行っています。具体的には、ニューロン回路における情報処理の秘密に迫るための、新しい細胞計測技術の創出に取り組んでいます。ニューロン回路は究極の生体組織です。0.1ボルト、1ミリ秒程度の電圧信号が回路網を高速に流れ、情報の表現や処理を司っています。この過程を詳細に理解することができれば、疾患の理解や新しい情報処理様式の発見のほか、想像もできない展開も期待できます。しかし、この挑戦は、数多くの障壁に阻まれています。例えば、既存の細胞計測技術では、複雑なニューロン回路の中を伝播する電気信号を十分に詳細に追跡することは困難で、実験的な立場における大きな課題の一つです。研究室では、主に二つの異なるアプローチでこの課題に取り組んでいます。

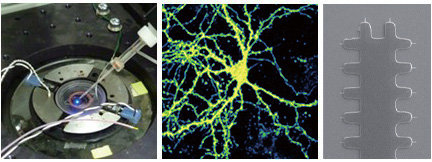

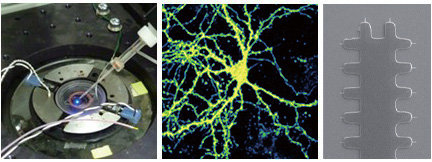

【次世代の電気生理計測法の探求】

(上)ニューロンの配線メカニズムを用いて作成した微小電極との接合構造

電気生理計測とは、金属やガラス管の微小電極を用いて、細胞の電気的現象を調べる手法の総称です。長い歴史のある計測法ですが、今日の最先端研究でも欠かすことのできない、強力な手法です。しかしながら、細胞認識能を原理的に備えていない、などの本質的な欠点が残されています。研究室では、脳内でニューロンが配線される分子メカニズムと微細加工技術を融合させることで、この課題の解決に取り組んでいます。これまでに、分子生物学的に人工設計したシナプス誘導因子を用いて、特定種のニューロンを特定の電極に接続する基本原理の実証など成功しています。ニューロン活動を読み取る次世代の電気生理技術の創出に向けて、皆さんと様々な工夫をこらし、探求をしていきます。

また、思いもよらぬ方向から、研究の突破口が開けることも多くあります。既成概念にとらわれず、不思議・楽しい!を大切にし、色々な技術や考え方を学際的に学び、日々の研究に活かしていくことを心掛けています。

【ニューロン活動を可視化する分子センサー】

(左)分子センサーの性能試験の様子

(中央)分子センサーを発現した神経細胞

(右)試作した次世代電気生理技術の原理実証用の微小電極

ある種の細胞には膜電位の変化(電圧信号)を感知するための分子が備わり、電圧信号を増幅し、細胞外環境に応じて細胞内の環境を変化させています。こうした分子を部品として使うことで、電圧信号を光の信号として可視化するセンサー分子を創ることが出来ます。研究室ではこれまでに単一細胞の単一スパイクを可視化することなどに成功してきています。皆さんといろいろなアイディアを持ち寄り、センサーのさらなる高速・高感度化を目指したいと考えています。また、細胞に備わるそうした分子が、そもそもどのような仕組みで電圧信号を感知しているのか?といった基礎的な問題にも興味を持って研究を進めています。

主な研究業績

- K. Sekine, et al., Neuron-microelectrode junction induced by an engineered synapse organizer, Biochem. Biophys. Res. Commun. p149935, 2024.

- W. Haga, et al., Development of artificial synapse organizers liganded with a peptide tag for molecularly inducible neuron-microelectrode interface, Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 699, 2024.

- S. Kim, et al., Formation of neuron-microelectrode junction mediated by a synapse organizer, Appl. Phys. Express, vol. 16, 2023.

使用装置

各種光学顕微鏡・走査型電子顕微鏡

電気生理・電気化学計測関連機器

薄膜作成・微細加工装置

細胞・組織培養関連機器

分子生物学関連機器

研究室の指導方針

研究は自由で楽しいものであるべきと考えますが、それもバックグラウンドの正しい理解や確かな実験技術に基づくはずです。まずは正確な実験や観察が行えるようになる事に努めます。研究結果の定期的な発表(プログレスレポート)および論文紹介(ジャーナルクラブ)を通じてプレゼンテーション力を身につけます。英語専門書を一つ選定して、輪読を行い、研究の背後にある概念や文化を理解する事にも重点を置きます。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/

先端材料でエネルギー社会をリードする

先端材料でエネルギー社会をリードする

エネルギーナノ材料研究室 Laboratory on Energy Nanomaterials

教授:長尾 祐樹(NAGAO Yuki)

E-mail:

[研究分野]

プロトニクス(高分子、無機化学、錯体化学、物理化学)

[キーワード]

水素社会、燃料電池、蓄電池、エネルギー関連材料

研究を始めるのに必要な知識・能力

多様なバックグラウンドを歓迎します。今までに修めた学問を大事にしながら、新しいことに取り組む意欲を持ち続ける力が求められます。

この研究で身につく能力

週2回のゼミ(英語で行います、具体的には研究相談と文献紹介)を通して、教員や先輩の助けを借りながら、自ら調べ、考える力を身に着けていきます。英語の会話スキルの向上が期待できます。実践の場として、高分子化学、表面化学、電気化学、錯体化学等に関連した研究を行うことで次のスキルが身に付きます。1.問題発見と解決方法。2.材料合成や各種分析方法の習得。3.論理的思考に基づいたデータの解釈方法と性格やセンスに帰着させない基本的なプレゼンテーション技術。

【就職先企業・職種】 電力関連、エネルギー関連、材料メーカー、精密機器関連など(企業名はwebに記載)

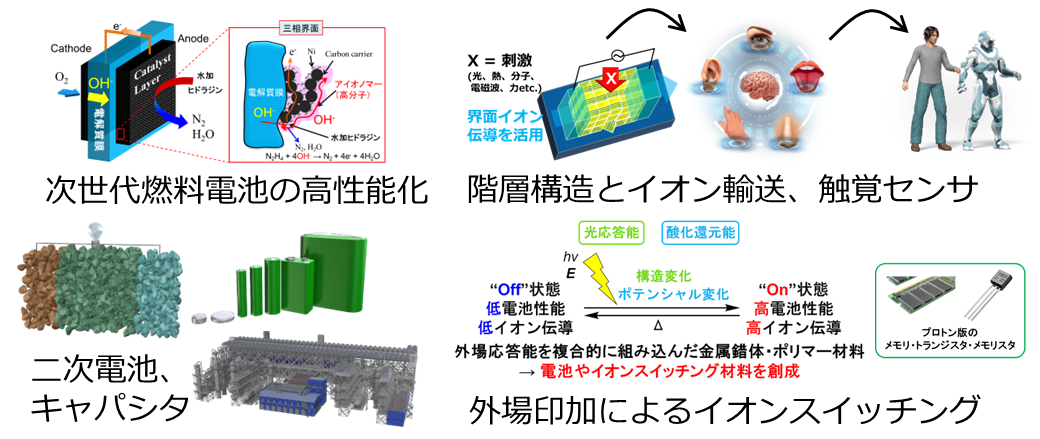

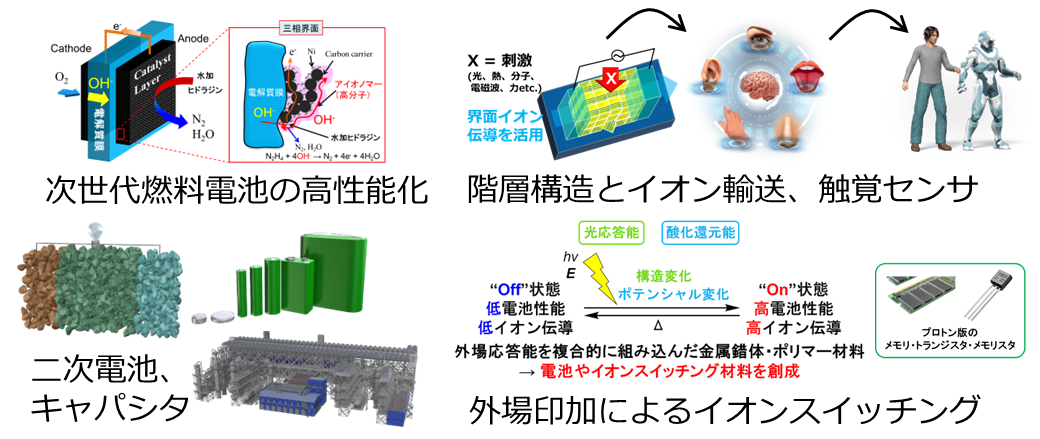

研究内容

資源の少ない日本が持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。ありふれた水から水素や酸素を作り出し、二酸化炭素を資源と見立てて炭素材料を作り出すことは人類の夢です。世界で急速に進む脱炭素社会には水素社会が必要です。我々は水素社会を支える燃料電池、蓄電池、センサーやプロトンスイッチなどに応用可能なイオン伝導性高分子材料、無機材料、有機無機ハイブリッド材料の研究を行っています。我々と共に水素社会に貢献しましょう。

研究テーマ例

- 燃料電池、リチウムイオン電池の性能向上の研究

電池反応場の界面近傍の構造とイオン輸送を調べる基礎研究と、反応界面をデザインして電池の性能を向上させる応用研究をしています。 - 充電可能な水素電池の開発

プロトンを使った次世代蓄電池の開発をしています。 - イオン輸送を利用した触力覚センサの研究

五感やロボットへの応用研究として、ヒトの皮膚のように力にイオン輸送が応答する高分子組織構造を研究しています。 - 外場印加によるイオンスイッチの研究

青木助教が主体的に取り組んでいる、光などの外場によってイオン伝導のオン・オフを制御する研究です。

主な研究業績

- T.Honbo, Y. Ono, K. Suetsugu, M. Hara, A. Taborosi, K. Aoki, S. Nagano, M. Koyama, Y. Nagao, Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films, ACS Appl. Polym. Mater., 6, 13217 - 13227 (2024).

- Y. Nagao, Proton-Conducting Polymers: Key to Next-Generation Fuel Cells, Electrolyzers, Batteries, Actuators, and Sensors (Review), ChemElectroChem, 11, e202300846 (2024).

- Y. Nagao, Advancing Sustainable Energy: Structurally Organized Proton and Hydroxide Ion-Conductive Polymers (Review), Curr. Opin. Electrochem., 44, 101464 (2024).

使用装置

材料分析装置 (IR, UV-Vis, NMR, GPC, XRD, TG-DTA)

電気化学装置(LCR, CV, in situ QCM, fuel cell, battery test system)

表面分析装置 (XPS, in situ GIXRS, XRR, white interference, AFM)

分子配向分析装置 (IR, pMAIRS, polarized microscope)

外部の放射光や中性子実験施設

研究室の指導方針

研究室への参加にあたり、平日は研究活動に専念し、セミナーへの出席をお願いします。フレキシブルですが、9時から17時の間でメリハリのある研究時間を推奨します。英語のセミナーや留学生との会話を通じ、英語力の向上を目指しましょう。研究テーマは指導教員との相談で決め、皆さんの研究への情熱を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/nagao-www/

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

ソフトロボット研究室 Laboratory on Soft Robotics

教授:ホ アン ヴァン(HO Anh-Van)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス

[キーワード]

ソフトロボティクス、柔軟な触覚装置

研究を始めるのに必要な知識・能力

自然の物事と現象を解明することにより、柔軟物を積極的に利用した新機能の機構を開発する本研究室は、分析力や実践力を求め、機能材料の力を借りて技術課題を解決する想像力を重視しています。また、特定の分野・知識を問わずに、ものづくりに興味を持つ学生を歓迎します。

この研究で身につく能力

| ・機械設計、電子回路設計、加工方法 ・プログラミング、制御 ・計算、解析 |

・提案能力 ・コミュニケーション能力、論文作成力 ・グローバルな思考、起業魂 |

【就職先企業・職種】 機械設計会社、電機メーカ、大学等

研究内容

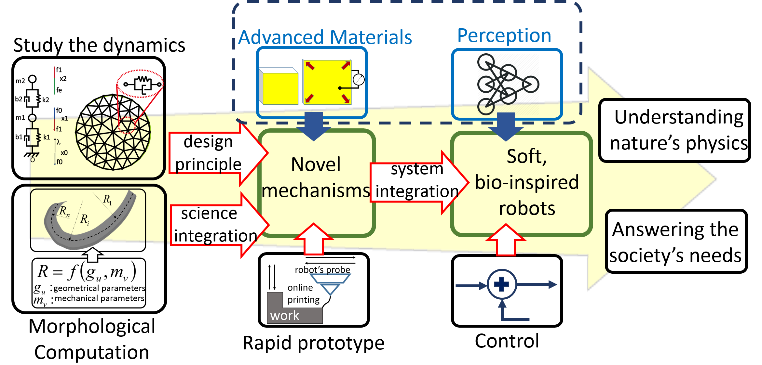

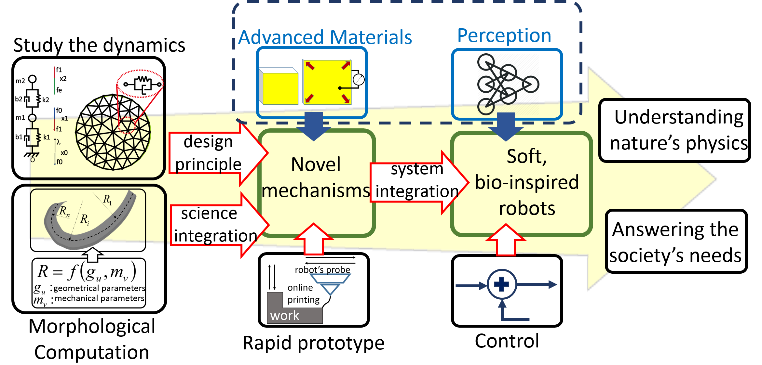

概要:

自然界のすべての現象には、何らかの形で必ずダイナミクスが関与しています。このダイナミクスを理解できれば、その現象を生じさせるために、メカニズムがどのように進化してきたかを理解することが可能になります。また、そのメカニズムをロボットの駆動装置または感覚装置に応用することで、新しい機構を創出できると考えられます。本研究室の長期研究計画・内容については以下の図をご参照ください。

内容:

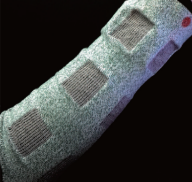

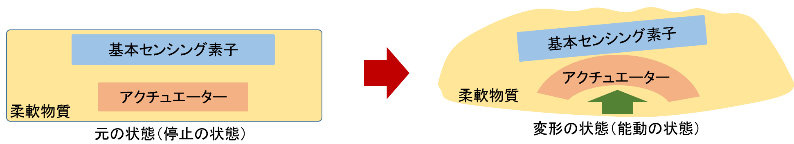

本研究では柔軟物とその形態制御を用いてセンシング装置・アクチュエーター・知能は以下のようなテーマで行われています。

【短期のテーマ】

| ① |  織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 |

| ② |  遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 |

| ③ | しわのメカニズムにヒントを得た、柔軟性を有するアクチュエータを用いて柔軟物を変形させることによって、同一のセンサのみでも異なるセンシング能力が得られる能動的な触覚センサの開発を目指します。 |

【長期のテーマ】

④ 柔軟物を掴めるソフトロボットハンドの開発

⑤ ラピッドプロトタイプ技術の開発

⑥ 柔軟な思考のあるロボットの開発 等

主な研究業績

- Van Ho et al., IEEE Transactions on Robotics, Vol. 27, No. 3, pp.411-424, 2011

- Van Ho et al., IEEE Sensors Journal, Vol. 13, No. 10, pp. 4065-4080, 2013,

- Van Ho et al., IEEE Robotics and Automation Letter, Vol. 1, Issue 1, pp. 585-592, 2016

使用装置

3Dプリンター、電動直動ステージ、6軸力覚センサ、触覚提示装置、小型NC加工機、高速度カメラ

研究室の指導方針

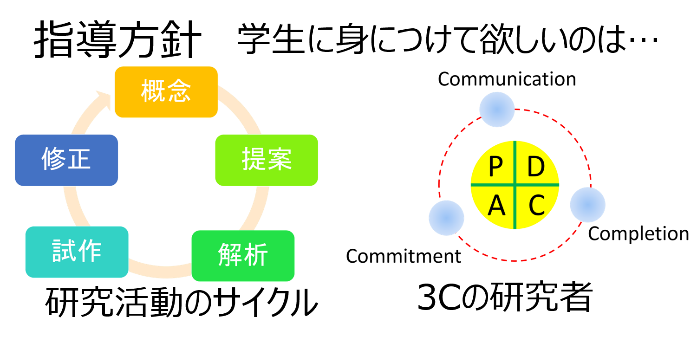

修士課程、博士課程に関わらず、本研究室に右側の図が示すような「研究活動のサイクル」や「3Cの研究者」を身につけた学生を育成します。そのため、毎週のミーティングで学生の進捗・成長を積極的にフォローします。

研究活動において、各メンバーの発想・アイデアを尊重にして、PDCA(Plan・Do・Check・Action)を通じて具体的な実現方法が見つかるまで指導します。

学生のキャリアパスの選択を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/vanho/index.html

固体電子構造と局所配位環境のデザインにより所望の光機能を発現させる!

固体電子構造と局所配位環境のデザインにより所望の光機能を発現させる!

光機能無機材料化学研究室

Laboratory on Optical Functional Inorganic Materials Chemistry

准教授:上田 純平(UEDA Jumpei)

E-mail:

[研究分野]

無機化学、固体化学、光化学、ガラス

[キーワード]

蛍光体、蓄光材料、応力発光体、白色LED、レーザー励起、白色光源、近赤外蛍光体、蛍光温度計、高圧物性、有機長残光蛍光体

研究を始めるのに必要な知識・能力

知的好奇心をもち、積極的に研究に取り組み、コミュニケーションとディスカッションを通して学問の発展や新分野の開拓、自己の成長を遂げたいという意欲が必要です。必要な知識は問いませんが、無機固体化学の知識があると研究に有利です。

この研究で身につく能力

研究テーマは、材料合成、物性評価、応用展開の一連の内容を含み、研究を通して計画能力、課題把握能力、論理的思考や幅広い知見と様々な測定技術を習得できます。英語での研究発表会や最新英語学術論文を紹介する雑誌会のゼミによって、プレゼンテーション力と英語コミュニケーション力が鍛えられます。

専門的には、材料合成技術(無機固体粉末、セラミックス、透光性セラミックス、ガラス、単結晶)や物性評価技術(X線回折測定、X線吸収分光、基礎的な光学特性評価、蛍光寿命測定、光伝導度測定、真空紫外分光、蓄光材料評価手法、ダイアモンドアンビルセルによる高圧実験)など、固体化学と分光学の研究者としての能力を身に付けることができます。

【就職先企業・職種】 材料・化学メーカー、電機メーカー

研究内容

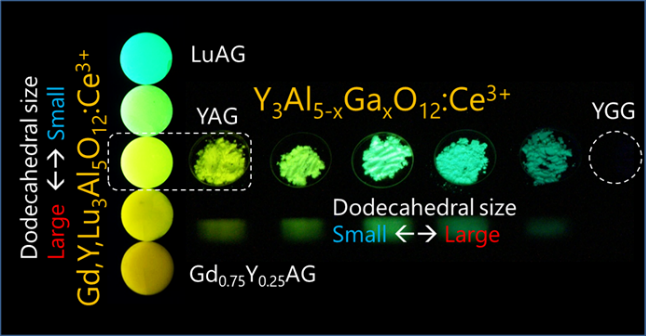

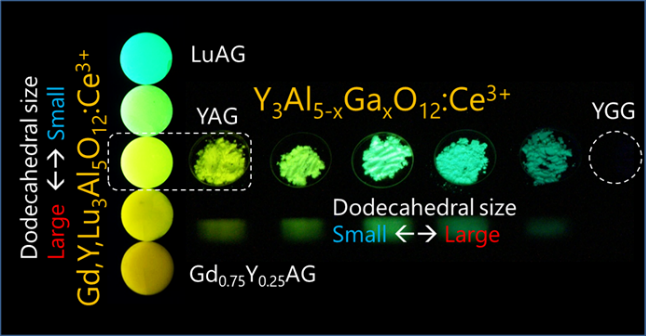

組成に伴う化学的、幾何学的変化により光物性を制御

身の回りには発光する材料やデバイスが多く存在します。例えば、白色LED照明、レーザープロジェクター、テレビやスマートフォンのディスプレイはその一例です。これらの発光デバイスには、短波長の光を吸収して長波長の光に変換する蛍光体と呼ばれる発光中心イオン(希土類や遷移金属など)を添加した無機固体材料が使われています。蛍光体の光物性は、発光中心イオンの種類やその幾何学的・化学的な配位環境、結晶ホストの固体電子構造で大きく変化します。本研究室では、これらの光物性を支配する要因を詳細に調査・特定し、高効率蛍光体や近赤外蛍光体、残光蛍光体など所望の光機能を有した固体材料をデザインしています。

◆白色光を創る!

白色LED照明やレーザー励起白色光源は、青色LED(またはレーザー)と可視蛍光体から構成されています。白色光源用蛍光体は、用途により要求される特性が異なり、最近ではディスプレイ用の発光バンドの半値幅の狭い「ナロ―バンド蛍光体」やレーザーの強励起でも消光しない「レーザー励起用蛍光体」などの開発が求められています。我々は、物理現象の解明を通し、より高い特性を有する蛍光体を戦略的に創製します。

開発した長残光蛍光体

◆光を蓄える!

通常、蛍光体は励起光を遮断すると、直ちに減衰し光らなくなります。しかしながら、励起電子の一部を結晶ホストに存在する電子トラップに蓄えることにより、数分から数日の時間スケールで光続ける蛍光体(長残光蛍光体または蓄光材料)を作製できます。我々は固体電子構造に着目し、光誘起電子移動機構を制御することにより、残光蛍光体を設計しています。

◆光で測る!

蛍光体の光物性は、温度や圧力により変化するので、特徴的な発光の変化を利用することにより、非接触・非侵襲型の温度センサーや圧力センサーとして使用できます。バイオ応用に向けた近赤外サーモメーターや高感度圧力センサーなどを開発しています。

◆その他研究テーマ

透光性セラミックス、フォトクロミック材料、熱ルミネッセンス蛍光体、応力発光体、アップコンバージョン蓄光、有機長残光蛍光体、太陽電池用波長変換材料、消光機構解明、圧力誘起相転移

主な研究業績

- A. Hashimoto, J. Ueda, et al., J. Phys. Chem. C. 127, 15611(2023).

- J. Ueda, et al., ACS Appl. Opt. Mater. 1, 1128(2023).

- Jumpei Ueda, Bull. Chem. Soc. Jpn. 94, 2807(2021)

使用装置

真空高温管状炉、X線回折装置

蛍光分光光度計、クライオスタット

波長可変レーザー、蓄光材料評価装置

ダイアモンドアンビル高圧セル

研究室の指導方針

当研究室では、メンバーの人数により調整しますが、1週間に一度の研究報告会と雑誌会(最新英語論文の紹介)を行います。規則正しい生活のために、コアタイムを9時から17時とします。研究テーマは、材料合成、物性評価、応用展開の一連の内容を含み、研究室での実験だけでなく、共通分析機器の利用や学外との共同研究により、幅広い専門知識と技術の修得ができます。基本的に、在籍中に国内学会や国際学会で、一度は研究発表を行って頂きます。また、得られた研究成果は、国際論文雑誌にて学生が第一著者または共著者として発表することを目指します。

[研究室HP] URL:https://uedalab.com/

化学と生物の融合による新たな人工タンパク質の創製

化学と生物の融合による

新たな人工タンパク質の創製

人工タンパク質合成研究室

Laboratory on Nonnatural Protein Biosynthesis

教授:芳坂 貴弘(HOHSAKA Takahiro)

E-mail:

[研究分野]

遺伝子工学・タンパク質合成・ケミカルバイオロジー

[キーワード]

遺伝暗号拡張、人工タンパク質、非天然アミノ酸、無細胞翻訳系、蛍光分析

研究を始めるのに必要な知識・能力

タンパク質や遺伝子に興味を持っていること。生物化学・有機化学に関する基礎的な知識や実験技術が必要になりますが、入学後に修得することも可能です。

この研究で身につく能力

遺伝子工学・タンパク質合成・有機合成・蛍光分析などに関する専門的な知識と実験技術を修得することができます。また研究活動を通じて、実験計画の立案・関連研究の調査・実験データの取得と分析・研究成果のまとめとプレゼンテーション、に至る一連の研究プロセスを学ぶことができます。これらの能力は、技術者・研究者としていずれも必要不可欠なものです。

【就職先企業・職種】 化学・生物関連企業、研究機関

研究内容

遺伝子工学・タンパク質合成などの生物化学的手法と、有機合成などの化学的手法を組み合わせることで、新たな人工タンパク質の創製を目指して研究を行っています。具体的には、以下のような研究テーマを進めています。また、研究室で得られた成果を企業と共同で実用化するための研究も行っています。

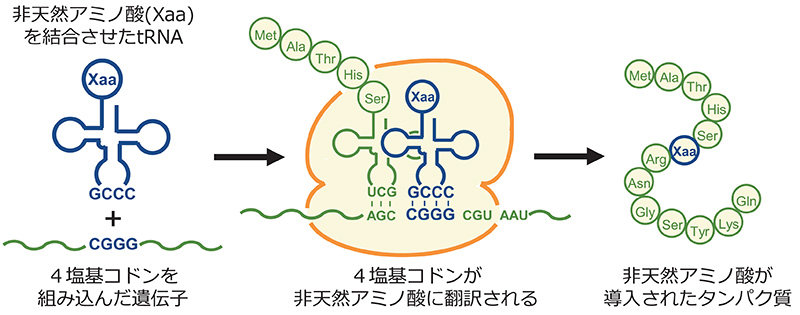

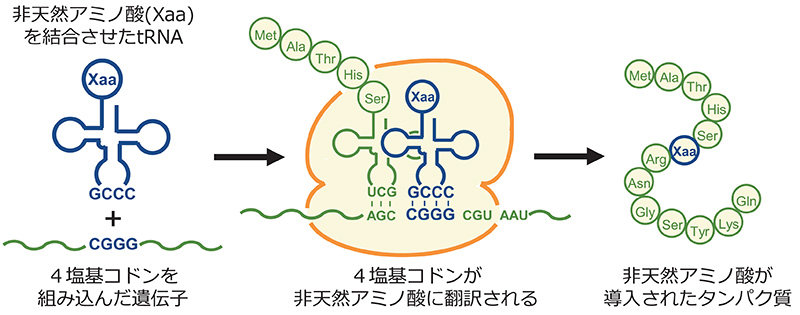

図1.4塩基コドンを用いた非天然アミノ酸のタンパク質への導入

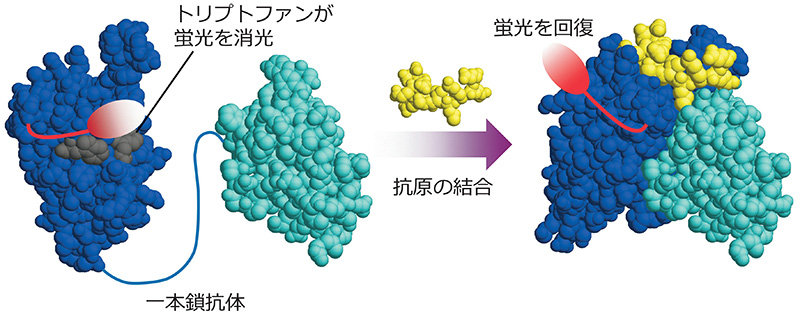

図2.抗原分子を検出できる蛍光抗体センサーの例

1.遺伝暗号の拡張による非天然アミノ酸のタンパク質への導入

タンパク質はDNAの遺伝暗号に従ってアミノ酸が連なって合成され、それが精密な立体構造を形成することで、高度な機能を発揮しています。しかし生物が使用しているのはわずか20種類のアミノ酸のみです。私たちは、この20種類の制限を超えて、人工的に合成した「非天然アミノ酸」をタンパク質の特定部位に導入することのできる、新たな技術の開発に成功しています。これは、4塩基コドンなどの拡張遺伝暗号に非天然アミノ酸を割り当てる(図1)、という新しい概念によって達成されています。

2.新たな機能を持つ人工タンパク質の創製

上記の技術を利用することで、新たな機能を持った人工タンパク質の創製を進めています。例えば、抗体などの特定の分子を認識して結合するタンパク質に、蛍光分子を付加した非天然アミノ酸を導入することで、蛍光により標的分子を検出できるタンパク質センサーを合成できます(図2)。また、非天然アミノ酸の導入技術を利用することで、新しいタンパク質医薬品の合成も試みています。これらの研究の一部は、企業・研究機関との共同研究により進めています。

3.生物の潜在能力を利用した新たなバイオ技術の開発

非天然アミノ酸のタンパク質への導入技術は、生物がもともと持っている潜在能力を、人工的に引き出して活用したものと言えます。私たちは、そのような生物の持つ潜在能力を新たに見つけ出し利用することで、人工タンパク質などの有用物質を合成することのできる、新たなバイオ技術の開発にも挑戦しています。

主な研究業績

- A. Yamaguchi, T. Hohsaka, Synthesis of novel BRET/FRET protein probes containing light-emitting proteins and fluorescent nonnatural amino acids, Bull. Chem. Soc. Jpn., 85, 576-583 (2012).

- R. Abe, H. Ohashi, I. Iijima, M. Ihara, H. Takagi, T. Hohsaka, H. Ueda, “Quenchbodies”: Quench-based antibody probes that show antigen-dependent fluorescence, J. Am. Chem. Soc., 133, 17386-17394 (2011).

- 芳坂貴弘、非天然アミノ酸のタンパク質への導入技術-バイオメディカル応用に向けて、メディカルバイオ別冊, 72-77 (2010).

使用装置

蛍光分析装置(分光光度計・蛍光寿命測定・蛍光スキャナなど)

遺伝子解析装置(DNAシーケンサー・リアルタイムPCRなど)

質量分析装置

研究室の指導方針

人工タンパク質に関連した研究テーマに対して、実験を通じて新たな成果を挙げるとともに、その研究プロセスを修得することを目標としています。具体的には、各自の研究テーマに対して、実験を試行錯誤的に繰り返す過程を通じて、実験計画の立案、結果の解釈と問題点の把握、次の実験計画へのフィードバック、などを独力で遂行できる能力を鍛錬します。そのために、研究室ゼミでは定期的に研究報告会を開催して、進捗状況の確認と指導・助言を行います。また、研究成果は積極的に学会等で発表する機会を設けています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hohsaka/

液体から高機能性材料を創成し、生体・環境の見える化へ

液体から高機能性材料を創成し、生体・環境の見える化へ

プリンテッドバイオセンサー研究室

Laboratory on Printed Biosensors

講師:廣瀬 大亮(HIROSE Daisuke)

E-mail:

[研究分野]

酸化物、バイオセンサー、液体プロセス

[キーワード]

MOD法、薄膜トランジスタ、生体分子検出、バイオチップ、プリンテッドエレクトロニクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

分野に囚われない研究を行うための好奇心・挑戦心、未解明の謎を楽しむ心。

専門知識は基礎から指導しますので、知識は問いません。どの分野からも歓迎します。一緒に頑張りましょう!

この研究で身につく能力

研究では様々な実験をすることになります。それによって分野に囚われない研究の着眼点や発想が身につきます。また、課題を解決するための論理的思考やタスクをこなす力も身につきます。学会やゼミの発表を通して、発表力・発信力も身につきます。

【就職先企業・職種】 半導体製造機器メーカー、電子部品会社、計測機器メーカー

研究内容

有機金属分解(MOD)法を基礎とした、モノづくりを行っています。この手法は“ 液体” から石(酸化物)を作製する技術であり、様々な電気的特性を示す酸化物を作り出せます。

有機金属分解(MOD)法を基礎とした、モノづくりを行っています。この手法は“ 液体” から石(酸化物)を作製する技術であり、様々な電気的特性を示す酸化物を作り出せます。

さらに私たちはこのMOD法で作製した酸化物や中間体にこれまでにない特異的な特徴があることを発見しました。その特徴と半導体プロセスとを組み合わせることで、新たなセンシングデバイスやパターニング手法の研究・開発をしています。そして、なぜ特異的な特徴が現れるかの物性解析による解明も同時に進めています。

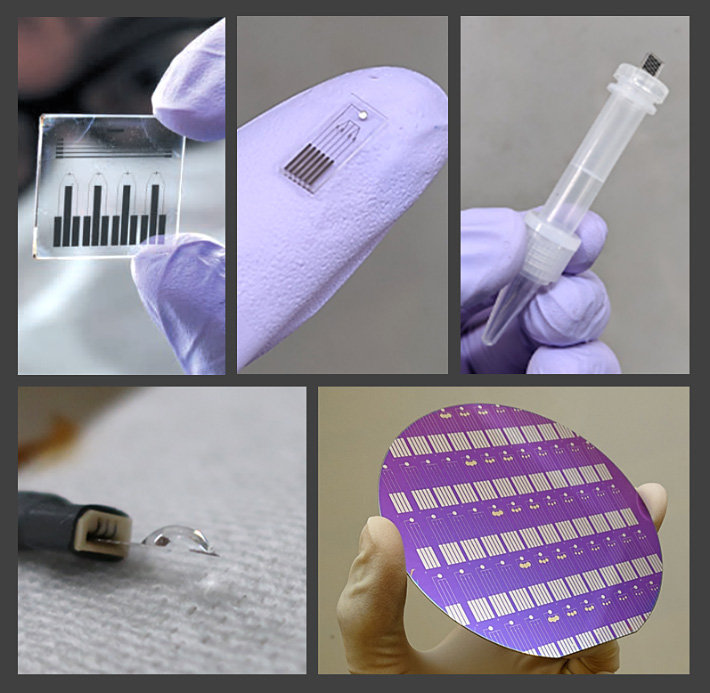

・高感度 - 酸化物センシングデバイス

コロナウイルスの感染拡大が世界的な問題となったことから、PCRやイムノクロマトに代わる迅速で高感度な菌・ウイルスの検査手法の需要が急速に高まってきています。

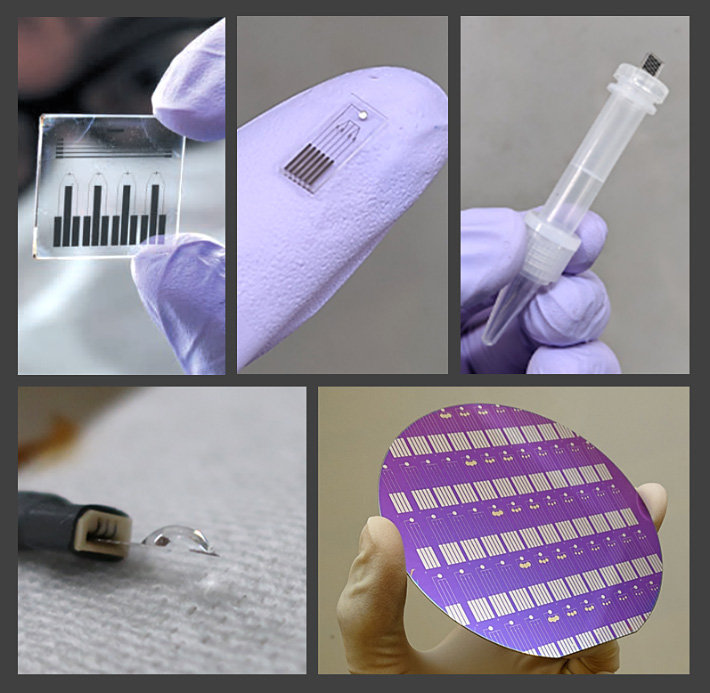

私たちは迅速で高感度に測定可能な酸化物薄膜トランジスタ型核酸センサーの研究・開発を進めています。図に、これまで作製したセンサーを示しています。この技術は核酸のみならず、多様な分子に適用可能であり、環境・衛生・農業・医療などの分野への応用も目指しています。

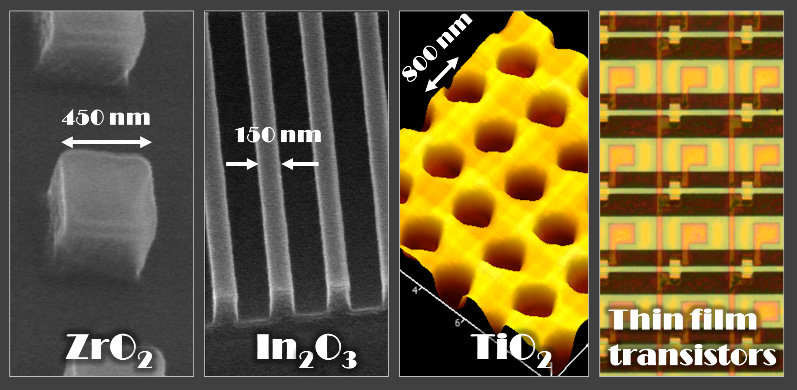

・MOD中間体の特性を生かしたパターニング

センサーなどの電子デバイスを作製するには、酸化物の精度の良いパターニングが必要となります。私たちはMOD法から酸化物を作製する際の中間体が変形性を示すことを発見しました。この特性を利用し、型押し成型による低エネルギー・低コストの酸化物の直接プリンティング手法を開発しました。この技術によって、簡単にサブミクロンスケールのパターンの作製が可能になりました。示した図は作製した酸化物パターンと、酸化物を積層した薄膜トランジスタアレイです。このように様々な酸化物の精度のよいパターンが作製できることがわかります。

センサーなどの電子デバイスを作製するには、酸化物の精度の良いパターニングが必要となります。私たちはMOD法から酸化物を作製する際の中間体が変形性を示すことを発見しました。この特性を利用し、型押し成型による低エネルギー・低コストの酸化物の直接プリンティング手法を開発しました。この技術によって、簡単にサブミクロンスケールのパターンの作製が可能になりました。示した図は作製した酸化物パターンと、酸化物を積層した薄膜トランジスタアレイです。このように様々な酸化物の精度のよいパターンが作製できることがわかります。

主な研究業績

- Submicron titania pattern fabrication via thermal nanoimprint printing and Microstructural analysis of printable titania gels, D. Hirose, H. Yamada, T. Jochi, K. Ohara and Y. Takamura, Ceramics International, online,(2024)

- Rapid and Highly Sensitive Detection of Leishmania by Combining Recombinase Polymerase Amplification and Solution-Processed Oxide Thin-Film Transistor Technology, W. Wu, M. Biyani, D. Hirose and Y. Takamura, Biosensors, vol. 13, 8, p. 765,(2023).

- Origin of the thermal plasticity property of zirconium oxide gels for use in direct thermal nanoimprinting, D. Hirose, J. Li, Y. Murakami, S. Kohara and T. Shimoda, Ceramics International, vol.44, p. 17602,(2018).

使用装置

電子デバイス作製装置(フォトリソグラフィ装置、スパッタ装置ナノインプリント)、電気特性評価装置(半導体パラメータアナライザ、インピーダンスアナライザ)、形状評価装置(走査型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡)、材料物性評価装置(TG-DTA、FT-IR,UV-vis、XRD、XPS、接触角計)

研究室の指導方針

本研究室では液体から機能性酸化物をつくるMOD技術を基礎にして、生体・環境の見える化を目指しています。身の回りのあらゆる分子をターゲットとして、社会や生活へ応用を目指しています。今まさに大きく成長している段階です。みなさんのアイデアと私たちの技術を組み合わせ、新たな見える化センサーを創成しましょう!!

研究では、個々の興味に沿ったテーマを設定します。目標に向け、課題を一つずつクリアできるように指導いたします。生活や就職活動についての不安を取り除きながら、これからの壁を乗り越える力を身につけられるようサポートします。

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手 ~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

|

| 三菱マテリアル株式会社 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手

~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

三菱マテリアル株式会社と北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市) バイオ機能医工学研究領域の高村禅教授、廣瀬大亮助教は、共同で新規の固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサを開発し、実用化に向けた製品開発に着手しました。

医療の分野における遺伝子検査では、一般的にPCR(Polymerase Chain Reaction)法など核酸を増幅して検査する方法が用いられていますが、検査機器が高価であり、また、大型のため用途が限定されています。

三菱マテリアルでは、従来より金属や酸化物など様々な材料に薄膜を形成するための研究開発を行っており、湿式成膜による薄膜材料開発に関する高い技術力を有しています。このたびの共同開発ではその技術を応用し、検知部に独自に開発した固体電解質薄膜トランジスタを用いた新たなバイオセンサを開発しました(模式図参照)。

本バイオセンサでは、微小な電荷による電圧変化を検出することでPCRなどの増幅法に比べて短時間で検査結果を得ることができます。また、微細加工技術を利用してセンサ素子を並列に複数個配列することができるため、複数の核酸・病原体の同時検出が可能となります。さらに、固体電解質薄膜トランジスタ自体が小さいため、バイオセンサの小型化が可能であり今後も用途の拡大が見込めます。

今後は測定可能な核酸の種類を拡張するとともに、複数の種類を含む病原体を同時に検出可能なセンサの製品化に取り組み、実用化に向けた製品開発を推進します。

三菱マテリアルグループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、これからも非鉄金属素材およびライフヘルスケア分野に付加価値の高い製品の開発・提供を通じて、豊かな社会の構築に貢献してまいります。

新開発のバイオセンサ

【性能】

固体電解質薄膜トランジスタの表面に負の電荷を有する核酸が特異的に吸着した場合、表面電荷の変化が生じ、変化に対応した電圧変化を大きなシグナルとして読み取ることが可能です。(図1参照)

図1 新規開発品によるシグナル増強について

固体電解質薄膜トランジスタを用いて、大腸菌に含まれる稀薄な核酸について、増幅することなく検出できることを確認しました。(図2参照)。

図2 大腸菌検出結果

【関連情報】

本リリースで紹介している固体電解質薄膜トランジスタは、以下のJournalに掲載されています。

Journal of Applied Physics 127, 064504 (2020)

令和5年5月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/19-1.html炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功 - 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った

超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功

- 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

ポイント

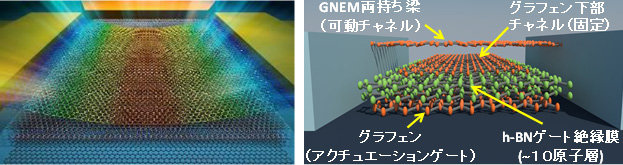

- 単層グラフェン膜で作製した両持ち梁を、機械的に上下させて安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)スイッチを世界で初めて実現

- スイッチング電圧<0.5 Vの超低電圧動作と急峻なオン・オフ切替え(電流スイッチング傾き≈20 mV/dec)を実現。従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を達成

- 制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素原子層膜を備えることで、従来のグラフェンNEMSスイッチの問題であったグラフェン膜張り付き(スティクション)を解消し、5万回のオン・オフ繰り返し動作を実現

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の水田 博教授、マノハラン ムルガナタン元JAIST講師、デンマーク工科大学のゴク フィン ヴァン博士研究員(元JAIST博士研究員)らは、単層グラフェン[用語解説1](原子1層厚の炭素原子シート)膜で作製した両持ち梁を、0.5V未満の超低電圧で機械的に上下させ、5万回繰り返しても安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)[用語解説2]スイッチの開発に世界で初めて成功しました。本デバイスを用いれば、スイッチオフ状態での漏れ電流を原理的にゼロにすることが可能となり、現在のエレクトロニクス分野で深刻な問題となっている集積回路やセンサシステムの待機時消費電力[用語解説3]の飛躍的な低減が実現し、今後のオートノマス(自律化)ITシステムの実現に向けた革新的パワーマネジメント技術として期待されます。 |

【背景と経緯】

現在のIT技術は、シリコン集積回路の基本素子であるMOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)の堅調な微細化に支えられ発展を遂げてきました。最新のマイクロプロセッサでは、数十億個という膨大な数の高速MOSFETをチップに集積することで、大量のデータを瞬時に計算・処理しています。しかし、この半導体微細化の追求に伴って、MOSFETのオフリーク電流(トランジスタをスイッチオフした状態での漏れ電流)の増大が深刻な問題となっています。オフリーク電流によりシステム待機時の消費電力(スタンバイパワー)は急増し、現代の集積回路システムにおいてはシステム稼動時の消費電力(アクティブパワー)と同等の電力消費となっています。スタンバイパワーを低減するために、現在、デバイス・回路・システム全てのレベルにおいてさまざまな対策が検討されています。このうちデバイスレベルでは、トンネルトランジスタや負性容量電界効果トランジスタなどいくつかの新原理のスイッチングトランジスタが提案され、研究開発が進められていますが、未だ従来のMOSFETを凌駕するオフリーク電流特性を実現するには至っていません。

【研究の内容】

水田教授、マノハラン元講師らの研究チームは、原子層材料であるグラフェンをベースとしたナノメータスケールでの電子機械システム(Nano Electro-Mechanical Systems: NEMS)技術による新原理のスイッチングデバイスを開発してきました。2014年には、2層グラフェンで形成した両持ち梁を静電的に動かし、金属電極上にコンタクトさせて動作するグラフェンNEMSスイッチの原理実験に成功しています。しかし、このスイッチではオン・オフ動作を繰り返すうちにグラフェンが金属表面に張り付く(スティクション)問題が生じ、繰り返し動作に限界がありました。

今回、研究チームは、制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素[用語解説4]原子層膜を備えることで(図1参照)、グラフェンと電極間に働くファンデルワールス力[用語解説5]を低減させ、スティクションの発生を抑制して安定したオン・オフ動作を5万回繰り返すことに世界で初めて成功しました(図2参照)。また、素子構造の最適化を併せて行うことでスイッチング電圧が0.5 V未満という超低電圧を達成し、従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を実現しました。同時に、従来のNEMSスイッチでは不可避であったオン電圧とオフ電圧のずれ(ヒステリシス)の解消にも成功しました。

5万回を超える繰り返し動作を経ても、5桁近いオン・オフ電流比や、電流スイッチング傾き≈20 mV/decの急峻性が維持され、それらの経時劣化が極めて小さいことも確認されました。

本成果は、2022年12月22日にWiley社が発行する材料科学分野のトップジャーナルである「Advanced Functional Materials」に掲載されました。

本成果を含めて、水田教授は「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」の業績で2018年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞 研究部門を受賞しています。

【今後の展望】

これらの優れた性能と信頼性の高さから、本新型NEMSスイッチは、今後の超高速・低消費電力システムの新たな基本集積素子やパワーマネジメント素子として大いに期待されます。さらに、今回の新型スイッチの作製においては、大面積化が可能なCVD[用語解説6]グラフェン膜とhBN膜を採用しており、将来の大規模集積化と量産への展望も広がります。

図1.開発に成功した超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの(a)作製方法, (b)構造, (c)CVDグラフェン膜とhBN膜のラマンスペクトル, (d)作製した素子のSEM(電子顕微鏡)写真

図2.オン・オフの繰り返し動作測定結果:(a)印加電圧(上)と電流応答(下)、(b)繰り返し測定直後と(c)25,000回繰り返し後のオン・オフ電流特性。特性の経時劣化は極めて小さい。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials (Volume32, Issue52) |

| 論文題目 | Sub 0.5 Volt Graphene-hBN van der Waals Nanoelectromechanical (NEM)Switches |

| 著者 | Manoharan Muruganathan, Ngoc Huynh Van, Marek E. Schmidt, Hiroshi Mizuta |

| 掲載日 | 2022年12月22日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202209151 |

【用語解説】

2004年に発見された、炭素原子が蜂の巣状の六角形結晶格子構造に配列した単原子シート。

半導体集積回路作製技術によって形成されたナノメータスケールの機械的可動構造を有するデバイス。

電源に接続された集積回路・システムが、電源の切れている状態でも消費する電力。

グラフェンのユニットセルの2個の炭素原子の代わりに、窒素原子(N)とホウ素原子(B)で蜂の巣状格子構造を構成する化合物。電気的に絶縁体である。

原子や分子の間に働く力(分子間力)の一種。

さまざまな物質の薄膜を形成する蒸着法の一つで、基板物質上に目的とする膜の成分元素を含む原料ガスを供給し、化学反応・分解を通して薄膜を堆積する方法。

令和5年1月10日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/01/10-1.html量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/27-1.html最先端ナノ材料グラフェンを用いた電界センサ素子で、雷雲が生み出す電界の検出に成功 -襲雷予測に向けた「広域雷雲監視ネットワーク」実現に期待-

|

北陸先端科学技術大学院大学 音羽電機工業株式会社 東京工業大学 |

最先端ナノ材料グラフェンを用いた電界センサ素子で、雷雲が生み出す電界の検出に成功

- 襲雷予測に向けた「広域雷雲監視ネットワーク」実現に期待 -

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域のアフサル カリクンナン研究員、マノハラン ムルガナタン講師、水田 博教授の研究チームは、音羽電機工業株式会社、東京工業大学と共同で、グラフェン(炭素原子シート)を用いた超小型電界センサ素子を開発し、雷雲が生み出す大気電界(最小検出電界~67V/m)を、センサにグラフェンを使用して検出することに世界で初めて成功しました。

本研究成果に関し、11月26日に、北陸先端科学技術大学院大学において記者発表を行いました。

<記者発表出席者>

・北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域

水田 博 教授

マノハラン ムルガナタン 講師

アフサル カリクンナン 研究員

・音羽電機工業株式会社 技術本部

圓山 武志 取締役 本部長

工藤 剛史 部長

・東京工業大学 地球インクルーシブセンシング研究機構

堀 敦 URA(リサーチ・アドミニストレーター)

<ポイント>

- 超小型グラフェン電界センサで、雷雲が生み出す大気電界の検出に世界で初めて成功。

- 雷雲内の電荷の分布を反映した大気電界のプラス・マイナス極性判定にも成功。

複雑な雷現象のメカニズム解明と襲雷予測の精度向上に期待。 - 既存技術に比べて大幅な小型化と低消費電力化を実現。

<研究背景と内容>

雷の事故による世界の死者数は年間6千~2万4千人と推定され、日本では毎年数名が亡くなっています。また、雷サージ(雷による異常電圧・電流)は情報システムや生産ラインなどに甚大な影響を与えます。こうした被害を軽減するには、早期に襲雷/避難情報を提供する予測システムを開発し、人々に行動変容を促す必要があります。高精度な襲雷予測には広域かつ高密度な雷雲監視ネットワーク作りが重要ですが、そのためには電界センサの小型化と省電力化が大きな課題となっています。

これに対して研究チームは、ナノ炭素材料のグラフェン(炭素原子が蜂の巣状の六角形結晶格子構造に配列した単原子シート)膜を検出用チャネルとした微細センサ素子を開発しました(図1参照)。このグラフェン電界センサを用いて、雷雲が生み出す大気電界の時間変化を電気的に検出することに世界で初めて成功しました。最小検出電界は約67V/mで、これは晴天時の地表付近における大気電界レベルです。さらにこの電界センサでは、大気電界の極性の判別も可能です(図2参照)。これにより、雷雲内部の電荷分布の推定が容易になり、複雑な雷現象のメカニズム解明に大きく寄与するものと予想されます。

このグラフェンセンサをモジュール化して、屋外で雷雨時に動作試験を行ったところ(図3参照)、20km以上離れた地点での落雷を電界ピーク信号として検出することに成功しました。信号検出のタイミングは、既存のフィールドミル型電界検出装置(重量~1kg, 要外部電源)と精度よく一致しています。今回の電界センサは、従来のフィールドミル装置と比べて、電界検出部の寸法で約2万分の1の小型化(ミルの直径:170mm ⇒ グラフェンチャネル寸法:10mm)と、低消費電力化(太陽電池駆動)を実現しています。さらに、測定された電界の時間発展データを特異スペクトル変換法で解析することで、5km圏内の落雷を32分前に予測できることも見出しています。これらの新技術を統合すれば、既存技術では困難だった多数のセンサ素子を広域に配置した落雷検出ネットワークの構築が容易となり、高精度な襲雷予測の実現に向けた大きな前進が期待できます。

本成果は、第82回応用物理学会秋季学術講演会で発表されました。

・題名:Enhancing Electric Field Sensitivity in Graphene Devices by hBN Encapsulation(11a-N306-9)

・題名:雷予測精度向上のための特異スペクトル変換法を用いた電界波形解析(9p-Z22-10)

本成果は、科学技術振興機構(JST)による以下の研究助成によって得られました。

・事業名:センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム

研究課題名:「『サイレントボイスとの共感』地球インクルーシブセンシング研究拠点」

研究代表者:サテライト拠点代表 水田 博(北陸先端科学技術大学院大学 教授)

研究開発期間:平成29年度~令和3年度

・事業名:研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト JPMJTM20DS

研究課題名:「襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発」

研究代表者:マノハラン ムルガナタン(北陸先端科学技術大学院大学 講師)

研究開発期間:令和2年度~令和3年度

図1 グラフェン雷センサイメージ図

図1 グラフェン雷センサイメージ図

図2 (a)開発したセンサの構造, (b)電界検出感度特性, (c)電界極性判定

図2 (a)開発したセンサの構造, (b)電界検出感度特性, (c)電界極性判定

図3 (a)フィールドテストの様子, (b)グラフェン電界センサの検出信号と既存のフィールドミル電界計の検出信号の比較,

図3 (a)フィールドテストの様子, (b)グラフェン電界センサの検出信号と既存のフィールドミル電界計の検出信号の比較,

(c)検出地点から10km以内での雷発生状況

令和3年11月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/11/26-1.html水田教授らが太陽誘電社とグラフェン超高感度においセンサの共同開発を発表

環境・エネルギー領域の水田 博教授らの研究グループは、 太陽誘電株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:登坂正一、以下太陽誘電)と、グラフェンを用いた超高感度においセンサの共同開発を発表しました。

<発表の概要>

水田教授らの研究グループは、原子層材料グラフェンを用いた独自のNEMS(Nano-Electro-Mechanical Systems: ナノ電子機械システム)技術を用いて、グラフェン表面に物理吸着した単一CO2ガス分子によるグラフェンの微小な電気抵抗変化を、室温で検出時間<1分で高速検出する抵抗検出方式の単分子レベル気相センサの原理検証に成功しています。この抵抗検出方式グラフェンセンサはグラフェンとガス分子間の化学反応を用いておらず、吸着を加速する目的で印加している基板電界を切れば吸着分子は自然に脱離します。つまりセンサのリフレッシュ動作は必要なく、それゆえ素子のライフタイムを飛躍的に長くできます。最近では、この基盤技術を応用展開し、室温大気圧雰囲気下で濃度~500 pptの極薄アンモニアガスに対して、検出時間<10秒で高速検出することにも成功しています。また、グラフェンRF振動子を用いた質量検出方式グラフェンセンサの基盤技術も開発済みです。現在のQCM(Quartz Crystal Microbalance:水晶振動子マイクロバランス)センサの質量検出限界が数ピコグラム(10-12 g)レベルであるのに対して、本研究では、濃度~数ppbのH2/Arガス中で、グラフェン振動子表面に吸着した分子による質量の増加を、室温で100ゼプトグラム(1zg = 10-21 g)レベルで検出することに成功しています。これは、従来のQCMセンサと比較して約7桁の質量感度向上にあたります。

一方、太陽誘電は、これまでQCMを用いたにおいセンサの開発を行ってきました。開発中のセンサシステムは、①QCMセンサアレイモジュール、②センサコントロールユニット、③クラウド処理の3つの構成要素からなっており、①QCMセンサモジュールは、水晶振動子、水晶発振回路、周波数検出回路、流路、ポンプ、BLE(無線)等から構成されています。②センサコントロールユニットは、①QCMセンサモジュールと同時複数(最大32台)接続し、センサデータを取得するとともに、そのデータをクラウドへアップするゲートウェイ機能を有しています。③クラウド処理は、②センサコントロールユニットを介してアップされたセンサデータをニューラルネットワークの機械学習で処理し、においの種類や危険予知、故障予測など人にとって意味のある結果を出力します。しかし、①のQCMセンサの感度は人の嗅覚感度にも達しておらずppm程度の濃度が検出限界であることが課題となっています。

本共同開発においては、両グループの相補的な世界的卓越技術を融合させ(図1参照)、犬や線虫の嗅覚能力に迫るpptレベルの超高感度(図2参照)を可能とするマルチセンサアレイ方式パターン分析超低濃度・超微小量においセンシング技術を開発します。これは太陽誘電の高感度化ロードマップ(図3参照)において、最高感度フェーズの技術として位置づけられています。

図1 太陽誘電株式会社と水田教授グループの共同開発チーム概念図

図2 匂いセンサの応用分野と既存センサの性能および共同開発する超高感度グラフェンセンサのターゲット

図3 太陽誘電株式会社の高感度化ロードマップにおける本共同開発の位置付け

図4 共同開発チームの主メンバー:

左から水田博教授、太陽誘電株式会社開発研究所・機能デバイス開発部の服部将志課長、下舞賢一次長

<今後の展開>

生体・環境などのにおいをシングルppb~pptレベルで識別するグラフェンセンサアレイを室温・高速で動作させ、真のe-Nose技術の実現を目指します。また、これを、①皮膚ガス検知によって未病検出や精神的ストレスモニタを可能とする高機能ヘルスチェックシステムや、②シックハウス症候群の原因となっているVOC(揮発性有機化合物)など生活環境汚染モニタリングシステム開発に発展させ、新たな産業・市場開拓に挑んでまいります。

図5 超高感度グラフェンにおいセンサシステムによる応用展開例

本共同開発事業は、10月23日開催の、粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)講演特集『スマートソサイエティを支える高機能電子部品材料』において発表予定です。

*参考:粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)ホームページ

令和元年10月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/10/23-2.html